语文七年级下册第三单元复习讲义

图片预览

文档简介

七年级下册第三单元

单元复习讲义

教学目标

1.回顾课文中对平凡人身上人性光辉的表现,练习结合事件概括人物品格。

2.梳理本单元课文,品味文章叙事的“曲折”美。

3.学习揣摩“炼字”之妙,深入品味课文中词语的表达效果。

教学重点

1.回顾单元课文对平凡人身上人性光辉的表现,练习结合事件概括人物品格。

2.梳理本单元课文,品味文章叙事的“曲折”美。

教学难点

品味“炼字”,深入品味课文语言的表达效果。(学习揣摩“炼字”之妙,深入品味课文中词语的表达效果)

教学过程

一、情境导入

通过本单元课文的学习,我们认识了一些普通人,了解了他们的平凡生活,也看到了他们身上不凡的性格光辉。我们跟随鲁迅的回忆遇见了粗粝却对他蕴含深厚情感的长妈妈;感受到孙犁笔下看似泼辣却给抗日战士留下的温暖的山地姑娘;凝视李森祥视角下用半辈子垒起尊严台阶的父亲,品读让出身贵胄的陈尧咨折服叹惋的卖油翁。

现在请让我们翻开课本,再次阅读这些普通人的平凡故事,让我们感受生活褶皱里的微光,解码平凡岁月中不平凡的人性诗篇。

二、单元重点复习

任务一:再读课文,概括人物的品格。

阅读本单元的课文,我们会感受到,普通人物的身上也能闪耀着人性的光芒,蕴含着民族的品格。全班分为三个小组,请同学们参照示例,回顾课文中所写的人物,用“人+事+品格”的格式进行概括,在班上交流。

【示例】长妈妈,“一个一向带领着我的”普通又平凡的女工,却帮助童年的“我”买到了绘图的《山海经》,做成了“别人不肯做,或不能做的事”以至让“我”感受到“她确有伟大的神力”。其实,这不是“神力”,而是长妈妈淳朴善良、仁厚慈爱的真性情的自然流露,是中华民族传统美德的自然呈现。

点拨:

1.《山地回忆》中的妞儿

妞儿,一个泼辣直爽的农村少女,她的家境极其艰苦,她虽衣食的简陋,却性格开朗,待人宽厚,积极向上,聪明好学。在河边与战士“斗嘴”后,依然用自家仅存的粗布为他赶制御寒的袜子,贩枣子得钱后买织布机学习织布。

她这倔强顽强的性格,正是残酷战争岁月中寻常百姓绽开的人性之花。她将寻常百姓最质朴的家国大义缝进了给战士御寒的袜子中。也正是有了千千万万像妞儿一样的中华儿女,才织就了“军民鱼水深情”的图案;织就了全面抗战胜利的盛况;织就了中华民族勤劳向上的精神图腾。

2.《台阶》中的父亲

父亲,一个被黄土地烈风吹得足肤皲裂的农民,却展现出了中国农民典型的品质:自尊自强、吃苦耐劳、坚韧不拔。

他用一生的辛劳建成了心心念念拥有着九级台阶的新屋,耗尽半生光阴将青石台阶垒成人生“尊严的丰碑”。他不惧劳累,不辞辛苦只为造一栋高台阶新屋,挺起自己被生活压弯的脊梁。他脚板裂开的干沟,宽厚的臂膀,坐在台阶上不知所措的佝偻背影,都是中华民族勤劳、坚韧、自尊的缩影。

3.《卖油翁》中的卖油翁

卖油翁,一位看似须发斑白的市井老者,却是饱含智慧的智者。他那油线精准穿过铜钱方孔的绝活,不仅向久经沙场、百步穿杨的权贵陈尧咨展示了普通人通过不懈努力反复实践而达到的巅峰技艺,也向世人诠释了“熟能生巧”的道理。卖油翁向我们展示的不仅是市井绝活,更是岁月沉淀的人生哲学。

卖油翁展现了中华民族低调谦逊的生活态度,默默努力、做好本职、追求内心平和的处世之道。

任务二:学习叙事的“曲折之美”

活动1:复习课文,体会课文之“曲折”。

“文似看山不喜平”,好的叙事作品往往要讲究一点儿“曲折”。请阅读本单元的几篇课文,梳理故事的内容,总结文章在事件的选择、详略安排上有怎样的特点,是如何体现出“曲折”味道的。根据示例,小组合作填写表格。

示例:

课文 手法 如何体现曲折之美

《阿长与〈山海经〉》 采用欲扬先抑手法 “抑”的方面:通过阿长让我早上吃福橘、她不雅的睡姿、规矩烦琐、踩死隐鼠等不好的事情来表明我对她的不喜欢。 “扬”的方面:听到她如何反抗“长毛”的故事,使我对她产生敬意。我不经意间提到的《山海经》,别人都没当回事,但是她给我买来了,使我对她产生了新的敬意。

《山地回忆》

《台阶》

《卖油翁》

点拨:

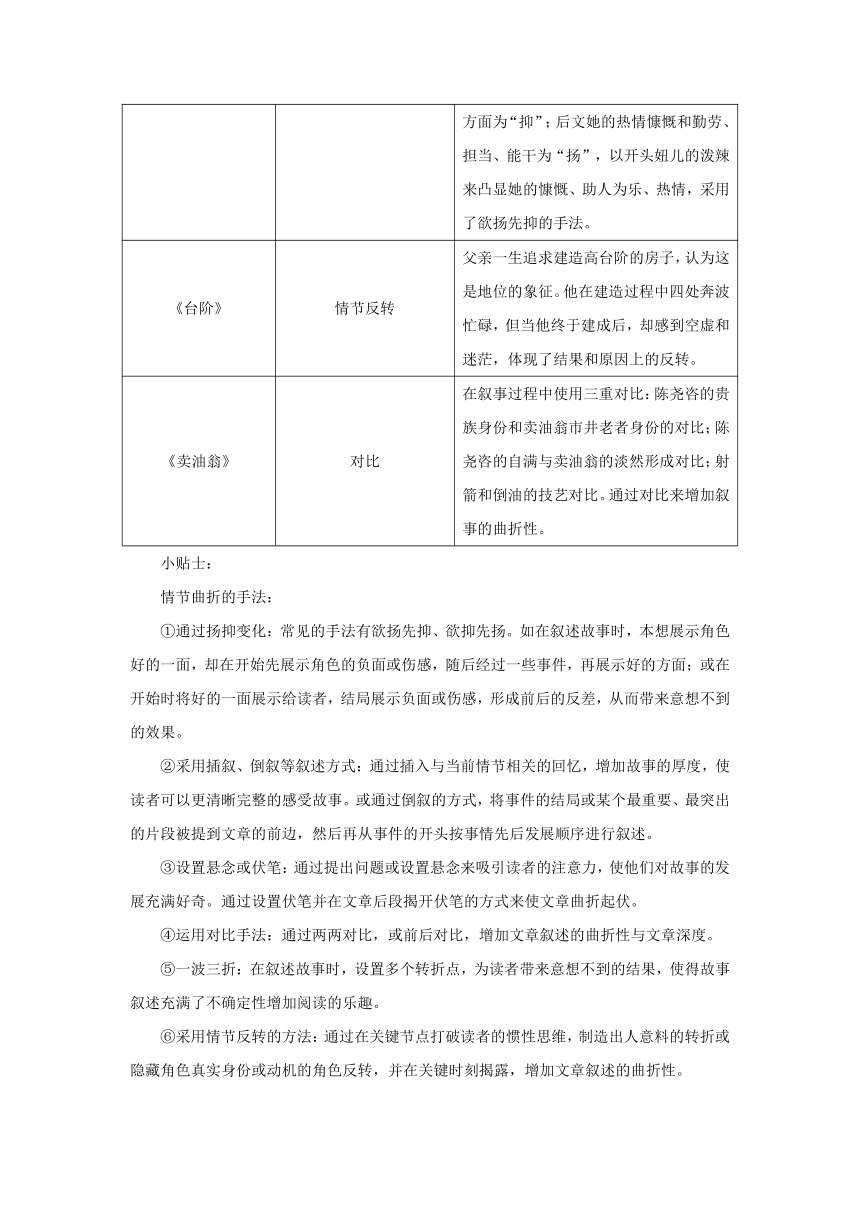

课文 手法 如何体现曲折之美

《阿长与〈山海经〉》 欲扬先抑 “抑”的方面:通过阿长让我早上吃福橘、她不雅的睡姿、规矩烦琐、踩死隐鼠等不好的事情来表明我对她的不喜欢。 “扬”的方面:听到她如何反抗“长毛”的故事,使我对她产生敬意。我不经意间提到的《山海经》别人都没当回事,但是她给我买来了,使我对她产生了新的敬意。

《山地回忆》 倒叙 由开头给农民买布时,提到的布引出抗战时期的回忆。回忆中写到与妞儿相遇、妞儿为自己做袜子、“我”为妞儿家贩枣、买织布机等故事,以此展现了军民鱼水深情。再回到现实“我”买布送给大伯全家,妞儿用红布做红旗。

欲扬先抑 妞儿出场时略显不讲理、霸道,泼辣,这方面为“抑”;后文她的热情慷慨和勤劳、担当、能干为“扬”,以开头妞儿的泼辣来凸显她的慷慨、助人为乐、热情,采用了欲扬先抑的手法。

《台阶》 情节反转 父亲一生追求建造高台阶的房子,认为这是地位的象征。他在建造过程中四处奔波忙碌,但当他终于建成后,却感到空虚和迷茫,体现了结果和原因上的反转。

《卖油翁》 对比 在叙事过程中使用三重对比:陈尧咨的贵族身份和卖油翁市井老者身份的对比;陈尧咨的自满与卖油翁的淡然形成对比;射箭和倒油的技艺对比。通过对比来增加叙事的曲折性。

小贴士:

情节曲折的手法:

①通过扬抑变化:常见的手法有欲扬先抑、欲抑先扬。如在叙述故事时,本想展示角色好的一面,却在开始先展示角色的负面或伤感,随后经过一些事件,再展示好的方面;或在开始时将好的一面展示给读者,结局展示负面或伤感,形成前后的反差,从而带来意想不到的效果。

②采用插叙、倒叙等叙述方式:通过插入与当前情节相关的回忆,增加故事的厚度,使读者可以更清晰完整的感受故事。或通过倒叙的方式,将事件的结局或某个最重要、最突出的片段被提到文章的前边,然后再从事件的开头按事情先后发展顺序进行叙述。

③设置悬念或伏笔:通过提出问题或设置悬念来吸引读者的注意力,使他们对故事的发展充满好奇。通过设置伏笔并在文章后段揭开伏笔的方式来使文章曲折起伏。

④运用对比手法:通过两两对比,或前后对比,增加文章叙述的曲折性与文章深度。

⑤一波三折:在叙述故事时,设置多个转折点,为读者带来意想不到的结果,使得故事叙述充满了不确定性增加阅读的乐趣。

⑥采用情节反转的方法:通过在关键节点打破读者的惯性思维,制造出人意料的转折或隐藏角色真实身份或动机的角色反转,并在关键时刻揭露,增加文章叙述的曲折性。

⑦采用多线叙事:采用明线暗线的双线索叙事,或同时讲述多条关联的情节线,通过交叉推进制造复杂性和冲突。也可用不同角色的视角展开叙事,呈现出同一事件的多面性特点,增强文章叙事的曲折性。

活动2:结合材料,深度理解“曲折”美。

1.请同学们结合名家关于“曲折”的论述,结合对课文的理解,围绕文章的“曲折”之美,整理一份读书笔记,并在小组内分享,每个小组再推选一名同学在全班分享。

材料链接:

文章之妙,无过曲折。诚得百曲千曲万曲、百折千折万折之文,我纵心寻其起尽,以自容与其间,斯真天下之至乐也。

——金圣叹《贯华堂第六才子书西厢记》

朱子尝言:“文须错综见意,曲折生姿。”

——梁章钜《退庵随笔》

一篇作品,不能平铺直叙,始终如一,也不能从头到尾,一味紧张。总得有错综变化,迂回曲折。

——茅盾《怎样阅读文艺作品》

点拨:

中国文坛巨擘金圣叹曾以"百曲千曲万曲"形容文章至境,朱子以"错综见意"点破行文玄机,茅盾更直言"不能平铺直叙"。这些文学贤达的话语都在向我们阐释文章叙述需要在情节上“一波三折”避免平铺直叙。而在写作过程中为增加文章的“曲折美”会用到下列的方法:

采用倒叙的手法使得文章更具曲折性,也便于设置悬念,激发阅读兴趣,使作品更具有深度和感染力。并打乱事件的自然发展顺序,形成强烈的对比和冲击,使文章更加生动和有趣。还可以使文章的结构更加灵活多变,避免平铺直叙,给读者带来新颖的阅读体验。

通过设置人物间误会冲突与矛盾推动情节发展。因人物误会引发矛盾,使人物之间对话,行动,情感发展都朝着令人出乎意料的方向发展,进而推动情节发展,吸引读者阅读兴趣。

还可采用调整故事叙事节奏,使叙事部分既有紧张激烈的节奏,也有轻松愉快的部分,从而保持读者的兴趣和注意力,并使得文章具有“曲折之美”。

2.请同学们结合自己喜欢的小说或一篇文章说说作品如何体现内容的“曲折之美”的。

点拨:《皇帝的新装》一文中,通过骗子设局后众人的反应,皇帝派了老大臣和官员去查看织布进度,他们都因为害怕被认为不称职或愚蠢而不敢说出真相,纷纷夸赞根本不存在的衣服,这种虚伪的表现让情节变得复杂。皇帝自己也亲自去看,同样装作看到了衣服,直到皇帝穿着“新衣”游行,一个孩子才说出真相,情节在此处出现巨大反转。

文章以从骗子行骗、群臣从骗、百姓助骗到孩子揭骗,故事过程充满曲折,深刻地揭示了人性的虚伪和愚蠢,使文章具有强烈的讽刺意味和思想深度。

任务三:品味“炼字”。

据南宋洪迈《容斋随笔》中对王安石“春风又绿江南岸”诗句记载:“吴中士人家藏其草,初云‘又到江南岸’,圈去‘到’字,注曰‘不好’改为‘过’。复圈去而改为‘入’,旋改为‘满’。凡如是十许字,始定为‘绿’。”这是古人善于“炼字”的一段佳话。

词语的选择、锤炼在语言运用中始终是不容忽视的,特别是动词、形容词的巧妙运用,常常能产生意想不到的表达效果。

活动1:揣摩加点词表达效果。

根据教师点拨和资料链接,各小组分别完成对下列字词的赏析,并将赏析的结果在全班交流。

资料链接:

炼字:指锤炼词语,指作者经过反复琢磨,挑选最贴切、最精确、最生动形象的词语来描摹事物或表情达意。同学们在做“炼字”相关类型的试题时,要品味用得好的词语词性,并分析其表达效果和作者蕴含的感情。

常见的“炼字”有两种:

一是动词,动词的使用常常能达到画龙点睛的效果,可使诗歌或文章的意象化静为动,形象生动具有动态美。如“红杏枝头春意闹”一句中的“闹”字化静为动,写出了诗人心头感受到的春意蓬勃,给人以美的享受。

二是修饰语,主要为形容词、数量词等。

形容词的使用可以绘景摹状,化抽象为具体,变无形为有形,给人以如历其境的感受。如“枯藤老树昏鸦”一句中的“枯、老、昏”三个形容词本义为“枯萎、衰老、黄昏”,在语境中构成三个深秋自然景象,三个形容词叠加,营造萧瑟凄凉意境,烘托游子漂泊的孤寂与思乡之情。

数量词分为虚数词和确数词。运用虚数词,可达到虚化烘托,增强表现力的效果;运用确数词,精炼有力,意境隽永,富于趣味特点。如“潮平两岸阔,风正一帆悬”一句中的“两岸”指江水两岸,“一帆”指一艘帆船。“两岸阔”写出了江面的宽阔辽远,“一帆”写出了一艘帆船在广阔江面上行驶,形成鲜明对比,突出了江面的空阔,又给人空灵、悠远之感,也表现出诗人旅途的孤独。

在解答此类问题时可以按照如下步骤:

①释含义、明手法:该词有……的含义,采用……手法,或本词原来的意思为……,在本文中的意思为……

②描景象:写出了……情形,或……情境。

③谈作用:表达了作者……思想感情,或起到了……的作用。

句子 赏析

①最讨厌的是常喜欢切切察察,向人们低声絮说些什么事,还竖起第二个手指,在空中上下摇动,或者点着对手或自己的鼻尖。 “摇动”“点”两个动词,细致描绘了“长妈妈”的动作,清晰勾勒出了人物的典型特征。“切切察察”既是拟声词也是叠词,生动形象地表达了作者说话的声音,表现出阿长粗俗多事的特点,表达了鲁迅一开始对她的厌烦。

②我每天到河边去洗脸,河里结了冰,我蹬在冰冻的石头上,把冰砸破,浸湿毛巾,等我擦完脸,毛巾也就冻挺了。 “挺”在本文中的意思为直挺挺的,属于形容词,形象地写出了当地天气的寒冷,为妞儿给战士做袜子的情节做铺垫。

③父亲坐在绿荫里,能看见别人家高高的台阶,那里栽着几棵柳树,柳树枝老是摇来摇去,却摇不散父亲那专注的目光。 “摇不散”运用了拟人的修辞手法,生动形象地写出了父亲目光的专注,父亲看着别人家高高的台阶,再反观自家的低台阶难以释怀,文章通过“摇不散”的目光表达了父亲梦想的坚定和不可动摇。

活动2:深入赏析理解词语。

请同学们在以前学过的课文中再找出一些词语加以品味赏析,并填写表格,在小组内进行分享。

示例:

句子 赏析

没有人能够忘记她。我必定为她而战斗到底。土地,原野,我的家乡,你必须被解放!你必须站立! “必须”为副词,两个必须的连用,表达了作者要为故乡战斗到底的坚定信念和决心。

点拨:

句子 赏析

没有人能够忘记她。我必定为她而战斗到底。土地,原野,我的家乡,你必须被解放!你必须站立! “必须”为副词,两个必须的连用,表达了作者要为故乡战斗到底的坚定信念和决心。

我无时无刻不听见她呼唤我的名字,无时无刻不听见她召唤我回去。我有时把手放在胸膛上,知道我的心是跳跃的。我的心还在喷涌着血液吧,因为我常常感到它在泛滥着一种热情。 “泛滥”一词原本的含义为洪水泛滥,在本文中的意思为我对故乡的深情激愤狂放,难以驾驭。表达了我渴望回到故乡,和我对故乡真挚热烈的情感。

土地是我的母亲,我的每一寸皮肤,都有着土粒;我的手掌一接近土地,心就变得平静。我是土地的族系,我不能离开她。在故乡的土地上,我印下无数的脚印。在那田垄里埋葬过我的欢笑,在那稻棵上我捉过蚱蜢,在那沉重的镐头上有我的手印。 “埋葬”一词原本是指掩埋尸体或掩埋、遮掩某样东西。这里采用“埋葬”一词,表达昔日在田垄间留下的欢笑早已荡然无存,取而代之的是凄苦、哀愁和悲伤,表达故土沦陷的无比痛心之情。

三、课堂小结

本节课我们通过复习课文,概括了普通人身上的人性光芒,体会到了平凡人身上蕴含的民族品格。还通过梳理文章构思,体会到文章的“曲折”之美。在品味词语的选择、锤炼词语表达效果的同时,深入品味文章语言之美。

四、布置作业

请同学们阅读以下文章,并回答问题。

老榆树下的课堂

梁新英

①教室里,孩子们在诵读诗词。我打开窗子,轻风、鸟声一拥而入。院墙边的小榆树居然高过了两层楼,一枝绒绒的绿意斜伸过来。蓦地,故乡校园里老榆树下的故事便涌了过来。

②榆树的树干挺括,老皮开裂。春天,小孩子爬上树撸榆钱。夏天,绿荫如盖,跳格子,丢手绢……树下是孩子的乐园。没上学时,我和小伙伴在榆树下玩耍,被一个男老师的课堂吸引了去。他姓于,窄脸,一讲课目光灼灼,暗沉沉的土房里有了光明的引力。听说于老师要教一年级,我嚷着要上学。那年,够八周岁学校才招收,母亲让我去试试。

③负责招生的正是于老师。看到我,他挑了挑眉毛,微笑着提出意料中的两个问题。我心下一松,响亮地回答——九岁,属猴。“你去年属什么?”我脱口而出:“属鸡呀!”他追一句:“明年呢?”“属鸡,不对,属猴……”我一急,泪水滚落,流了一脸。于老师说:“我可不喜欢学生总掉金豆子。学不好,要退学的。”我赶忙用袖子去擦脸。他对村里的孩子了如指掌,明知不够入学资格,却破格录取,小小的我心里充满了感激。

④一年夏天,阴雨连绵,我们正在上课。讲台与第一排座位之间的泥棚塌下来,“砰”一声砸在地上,溅起烟尘。雨和风从“天窗”灌进来,教室里乱作一团。老师喊道:“同学们,别慌,按顺序出教室!”大家安静下来,有序撤离。地面湿黑一片,只有榆树下的泥土泛着白,像泊了一叶扁舟,同学挤上“安全岛”,盯着教室,盼着老师赶快离开险境。等待把时间拖长,老师终于出来了。他全副武装,肩上搭着手里拎着怀里抱着的,都是书包和课本。我们围过去叽叽喳喳,于老师背靠着老榆树,舒了口气,抹一把脸上的汗水,笑了。

⑤教室棚顶垮塌的那个夏天,老榆树成为我们的教室。树枝上挂着珠算教具,树下小算盘“噼噼啪啪”。风撩拨着女孩子的头发,夏虫的歌声此起彼伏,鸟儿在我们头顶飞来飞去。蝴蝶来了,蜜蜂来了,就连毛毛虫也来凑热闹,贴在男孩子的衣服上,吓得邻座的女生尖叫着逃之夭夭。

⑥在树下上课要对抗各种干扰,于老师的课引来小孩子们的围观。喜欢于老师,想成为于老师一样的人,这个念头榆钱一样落在我的心田。

⑦一天刚收完试卷,于老师急着去公社办事,把卷子交在我手上,让第二天带给他。同学小凤来我家,要看试卷。禁不住缠磨,我慢吞吞地拿出卷子。母亲喊我去喂猪,回来时见小凤在改自己的试卷。劝不住,只能由了她。第二天,于老师把卷子放在讲桌上,郑重地说:“对待学习,我希望大家诚实,不会可以再学,抄一遍就能会么?”顿了顿,又道:“帮助同学也要讲究方法,否则就是害同学。”他的目光似不经意扫过,我的心被烫了一下,脸热烘烘的,受了炙烤一般。原本只觉得错在小凤,自己无辜,这一刻,愧疚兜上心来。转瞬即逝的两三秒,却无比煎熬。课间,我去办公室认错。竭力忍着,泪水还是跑出眼眶,小虫一样在脸上爬过。于老师目光柔和了,说:“做人要知道什么事该做,什么事不能做,才对得起信任。”老师的话铭刻在心上,当人生的信念左右摇摆时,它如一颗定风丹让我沉下来顺利渡过激流险滩。

⑧那个夏天,于老师往树下一站或者一坐,树就是他,他就是树。于老师的桃李一茬又一茬,榆钱一样散在各地,落地生根,开枝散叶。

⑨多年以后,在异乡的校园里,一棵小榆树已成长起来,正凝神听着孩子们晨读。

(选自《辽宁青年》,有删改)

(1)结合语境,按要求赏析。

①雨和风从“天窗”灌进来,教室里乱作一团。(赏析加点词语)

②老师的话铭刻在心上,当人生的信念左右摇摆时,它如一颗定风丹让我沉下来顺利渡过激流险滩。(赏析句子)

(2)第⑥段划波浪线的句子为下文情节发展埋下了伏笔。请从文中找出与之照应的句子,并做简要分析。

点拨:

(1)①“灌”为动词,生动形象地描绘了雨和风从“天窗”进入教室的情景。“灌”字的运用,将无形的风雨具象化,使读者能够更直观地想象到风雨如何猛烈地涌入教室,写出了雨势之大,风力之强,与前文“讲台与第一排座位之间的泥棚塌下来”相照应,为下文描写于老师组织学生有序撤离作铺垫。

②将“老师的话”比作“定风丹”,运用比喻的修辞手法,生动形象地写出了于老师的话对于“我”的影响之大,让“我”坚定了人生的信念,顺利渡过激流险滩。

(2)第⑥段划波浪线的句子“喜欢于老师,想成为于老师一样的人,这个念头榆钱一样落在我的心田”为下文情节发展埋下了伏笔,与之照应的句子是“一棵小榆树已成长起来,正凝神听着孩子们晨读”。因为“我”想成为于老师一样的人,而这句话表明“我”在于老师的影响下,多年后也成为了一名老师。在设置伏笔和揭示伏笔的行文过程中使文章行文结构巧妙,激发读者兴趣。

单元复习讲义

教学目标

1.回顾课文中对平凡人身上人性光辉的表现,练习结合事件概括人物品格。

2.梳理本单元课文,品味文章叙事的“曲折”美。

3.学习揣摩“炼字”之妙,深入品味课文中词语的表达效果。

教学重点

1.回顾单元课文对平凡人身上人性光辉的表现,练习结合事件概括人物品格。

2.梳理本单元课文,品味文章叙事的“曲折”美。

教学难点

品味“炼字”,深入品味课文语言的表达效果。(学习揣摩“炼字”之妙,深入品味课文中词语的表达效果)

教学过程

一、情境导入

通过本单元课文的学习,我们认识了一些普通人,了解了他们的平凡生活,也看到了他们身上不凡的性格光辉。我们跟随鲁迅的回忆遇见了粗粝却对他蕴含深厚情感的长妈妈;感受到孙犁笔下看似泼辣却给抗日战士留下的温暖的山地姑娘;凝视李森祥视角下用半辈子垒起尊严台阶的父亲,品读让出身贵胄的陈尧咨折服叹惋的卖油翁。

现在请让我们翻开课本,再次阅读这些普通人的平凡故事,让我们感受生活褶皱里的微光,解码平凡岁月中不平凡的人性诗篇。

二、单元重点复习

任务一:再读课文,概括人物的品格。

阅读本单元的课文,我们会感受到,普通人物的身上也能闪耀着人性的光芒,蕴含着民族的品格。全班分为三个小组,请同学们参照示例,回顾课文中所写的人物,用“人+事+品格”的格式进行概括,在班上交流。

【示例】长妈妈,“一个一向带领着我的”普通又平凡的女工,却帮助童年的“我”买到了绘图的《山海经》,做成了“别人不肯做,或不能做的事”以至让“我”感受到“她确有伟大的神力”。其实,这不是“神力”,而是长妈妈淳朴善良、仁厚慈爱的真性情的自然流露,是中华民族传统美德的自然呈现。

点拨:

1.《山地回忆》中的妞儿

妞儿,一个泼辣直爽的农村少女,她的家境极其艰苦,她虽衣食的简陋,却性格开朗,待人宽厚,积极向上,聪明好学。在河边与战士“斗嘴”后,依然用自家仅存的粗布为他赶制御寒的袜子,贩枣子得钱后买织布机学习织布。

她这倔强顽强的性格,正是残酷战争岁月中寻常百姓绽开的人性之花。她将寻常百姓最质朴的家国大义缝进了给战士御寒的袜子中。也正是有了千千万万像妞儿一样的中华儿女,才织就了“军民鱼水深情”的图案;织就了全面抗战胜利的盛况;织就了中华民族勤劳向上的精神图腾。

2.《台阶》中的父亲

父亲,一个被黄土地烈风吹得足肤皲裂的农民,却展现出了中国农民典型的品质:自尊自强、吃苦耐劳、坚韧不拔。

他用一生的辛劳建成了心心念念拥有着九级台阶的新屋,耗尽半生光阴将青石台阶垒成人生“尊严的丰碑”。他不惧劳累,不辞辛苦只为造一栋高台阶新屋,挺起自己被生活压弯的脊梁。他脚板裂开的干沟,宽厚的臂膀,坐在台阶上不知所措的佝偻背影,都是中华民族勤劳、坚韧、自尊的缩影。

3.《卖油翁》中的卖油翁

卖油翁,一位看似须发斑白的市井老者,却是饱含智慧的智者。他那油线精准穿过铜钱方孔的绝活,不仅向久经沙场、百步穿杨的权贵陈尧咨展示了普通人通过不懈努力反复实践而达到的巅峰技艺,也向世人诠释了“熟能生巧”的道理。卖油翁向我们展示的不仅是市井绝活,更是岁月沉淀的人生哲学。

卖油翁展现了中华民族低调谦逊的生活态度,默默努力、做好本职、追求内心平和的处世之道。

任务二:学习叙事的“曲折之美”

活动1:复习课文,体会课文之“曲折”。

“文似看山不喜平”,好的叙事作品往往要讲究一点儿“曲折”。请阅读本单元的几篇课文,梳理故事的内容,总结文章在事件的选择、详略安排上有怎样的特点,是如何体现出“曲折”味道的。根据示例,小组合作填写表格。

示例:

课文 手法 如何体现曲折之美

《阿长与〈山海经〉》 采用欲扬先抑手法 “抑”的方面:通过阿长让我早上吃福橘、她不雅的睡姿、规矩烦琐、踩死隐鼠等不好的事情来表明我对她的不喜欢。 “扬”的方面:听到她如何反抗“长毛”的故事,使我对她产生敬意。我不经意间提到的《山海经》,别人都没当回事,但是她给我买来了,使我对她产生了新的敬意。

《山地回忆》

《台阶》

《卖油翁》

点拨:

课文 手法 如何体现曲折之美

《阿长与〈山海经〉》 欲扬先抑 “抑”的方面:通过阿长让我早上吃福橘、她不雅的睡姿、规矩烦琐、踩死隐鼠等不好的事情来表明我对她的不喜欢。 “扬”的方面:听到她如何反抗“长毛”的故事,使我对她产生敬意。我不经意间提到的《山海经》别人都没当回事,但是她给我买来了,使我对她产生了新的敬意。

《山地回忆》 倒叙 由开头给农民买布时,提到的布引出抗战时期的回忆。回忆中写到与妞儿相遇、妞儿为自己做袜子、“我”为妞儿家贩枣、买织布机等故事,以此展现了军民鱼水深情。再回到现实“我”买布送给大伯全家,妞儿用红布做红旗。

欲扬先抑 妞儿出场时略显不讲理、霸道,泼辣,这方面为“抑”;后文她的热情慷慨和勤劳、担当、能干为“扬”,以开头妞儿的泼辣来凸显她的慷慨、助人为乐、热情,采用了欲扬先抑的手法。

《台阶》 情节反转 父亲一生追求建造高台阶的房子,认为这是地位的象征。他在建造过程中四处奔波忙碌,但当他终于建成后,却感到空虚和迷茫,体现了结果和原因上的反转。

《卖油翁》 对比 在叙事过程中使用三重对比:陈尧咨的贵族身份和卖油翁市井老者身份的对比;陈尧咨的自满与卖油翁的淡然形成对比;射箭和倒油的技艺对比。通过对比来增加叙事的曲折性。

小贴士:

情节曲折的手法:

①通过扬抑变化:常见的手法有欲扬先抑、欲抑先扬。如在叙述故事时,本想展示角色好的一面,却在开始先展示角色的负面或伤感,随后经过一些事件,再展示好的方面;或在开始时将好的一面展示给读者,结局展示负面或伤感,形成前后的反差,从而带来意想不到的效果。

②采用插叙、倒叙等叙述方式:通过插入与当前情节相关的回忆,增加故事的厚度,使读者可以更清晰完整的感受故事。或通过倒叙的方式,将事件的结局或某个最重要、最突出的片段被提到文章的前边,然后再从事件的开头按事情先后发展顺序进行叙述。

③设置悬念或伏笔:通过提出问题或设置悬念来吸引读者的注意力,使他们对故事的发展充满好奇。通过设置伏笔并在文章后段揭开伏笔的方式来使文章曲折起伏。

④运用对比手法:通过两两对比,或前后对比,增加文章叙述的曲折性与文章深度。

⑤一波三折:在叙述故事时,设置多个转折点,为读者带来意想不到的结果,使得故事叙述充满了不确定性增加阅读的乐趣。

⑥采用情节反转的方法:通过在关键节点打破读者的惯性思维,制造出人意料的转折或隐藏角色真实身份或动机的角色反转,并在关键时刻揭露,增加文章叙述的曲折性。

⑦采用多线叙事:采用明线暗线的双线索叙事,或同时讲述多条关联的情节线,通过交叉推进制造复杂性和冲突。也可用不同角色的视角展开叙事,呈现出同一事件的多面性特点,增强文章叙事的曲折性。

活动2:结合材料,深度理解“曲折”美。

1.请同学们结合名家关于“曲折”的论述,结合对课文的理解,围绕文章的“曲折”之美,整理一份读书笔记,并在小组内分享,每个小组再推选一名同学在全班分享。

材料链接:

文章之妙,无过曲折。诚得百曲千曲万曲、百折千折万折之文,我纵心寻其起尽,以自容与其间,斯真天下之至乐也。

——金圣叹《贯华堂第六才子书西厢记》

朱子尝言:“文须错综见意,曲折生姿。”

——梁章钜《退庵随笔》

一篇作品,不能平铺直叙,始终如一,也不能从头到尾,一味紧张。总得有错综变化,迂回曲折。

——茅盾《怎样阅读文艺作品》

点拨:

中国文坛巨擘金圣叹曾以"百曲千曲万曲"形容文章至境,朱子以"错综见意"点破行文玄机,茅盾更直言"不能平铺直叙"。这些文学贤达的话语都在向我们阐释文章叙述需要在情节上“一波三折”避免平铺直叙。而在写作过程中为增加文章的“曲折美”会用到下列的方法:

采用倒叙的手法使得文章更具曲折性,也便于设置悬念,激发阅读兴趣,使作品更具有深度和感染力。并打乱事件的自然发展顺序,形成强烈的对比和冲击,使文章更加生动和有趣。还可以使文章的结构更加灵活多变,避免平铺直叙,给读者带来新颖的阅读体验。

通过设置人物间误会冲突与矛盾推动情节发展。因人物误会引发矛盾,使人物之间对话,行动,情感发展都朝着令人出乎意料的方向发展,进而推动情节发展,吸引读者阅读兴趣。

还可采用调整故事叙事节奏,使叙事部分既有紧张激烈的节奏,也有轻松愉快的部分,从而保持读者的兴趣和注意力,并使得文章具有“曲折之美”。

2.请同学们结合自己喜欢的小说或一篇文章说说作品如何体现内容的“曲折之美”的。

点拨:《皇帝的新装》一文中,通过骗子设局后众人的反应,皇帝派了老大臣和官员去查看织布进度,他们都因为害怕被认为不称职或愚蠢而不敢说出真相,纷纷夸赞根本不存在的衣服,这种虚伪的表现让情节变得复杂。皇帝自己也亲自去看,同样装作看到了衣服,直到皇帝穿着“新衣”游行,一个孩子才说出真相,情节在此处出现巨大反转。

文章以从骗子行骗、群臣从骗、百姓助骗到孩子揭骗,故事过程充满曲折,深刻地揭示了人性的虚伪和愚蠢,使文章具有强烈的讽刺意味和思想深度。

任务三:品味“炼字”。

据南宋洪迈《容斋随笔》中对王安石“春风又绿江南岸”诗句记载:“吴中士人家藏其草,初云‘又到江南岸’,圈去‘到’字,注曰‘不好’改为‘过’。复圈去而改为‘入’,旋改为‘满’。凡如是十许字,始定为‘绿’。”这是古人善于“炼字”的一段佳话。

词语的选择、锤炼在语言运用中始终是不容忽视的,特别是动词、形容词的巧妙运用,常常能产生意想不到的表达效果。

活动1:揣摩加点词表达效果。

根据教师点拨和资料链接,各小组分别完成对下列字词的赏析,并将赏析的结果在全班交流。

资料链接:

炼字:指锤炼词语,指作者经过反复琢磨,挑选最贴切、最精确、最生动形象的词语来描摹事物或表情达意。同学们在做“炼字”相关类型的试题时,要品味用得好的词语词性,并分析其表达效果和作者蕴含的感情。

常见的“炼字”有两种:

一是动词,动词的使用常常能达到画龙点睛的效果,可使诗歌或文章的意象化静为动,形象生动具有动态美。如“红杏枝头春意闹”一句中的“闹”字化静为动,写出了诗人心头感受到的春意蓬勃,给人以美的享受。

二是修饰语,主要为形容词、数量词等。

形容词的使用可以绘景摹状,化抽象为具体,变无形为有形,给人以如历其境的感受。如“枯藤老树昏鸦”一句中的“枯、老、昏”三个形容词本义为“枯萎、衰老、黄昏”,在语境中构成三个深秋自然景象,三个形容词叠加,营造萧瑟凄凉意境,烘托游子漂泊的孤寂与思乡之情。

数量词分为虚数词和确数词。运用虚数词,可达到虚化烘托,增强表现力的效果;运用确数词,精炼有力,意境隽永,富于趣味特点。如“潮平两岸阔,风正一帆悬”一句中的“两岸”指江水两岸,“一帆”指一艘帆船。“两岸阔”写出了江面的宽阔辽远,“一帆”写出了一艘帆船在广阔江面上行驶,形成鲜明对比,突出了江面的空阔,又给人空灵、悠远之感,也表现出诗人旅途的孤独。

在解答此类问题时可以按照如下步骤:

①释含义、明手法:该词有……的含义,采用……手法,或本词原来的意思为……,在本文中的意思为……

②描景象:写出了……情形,或……情境。

③谈作用:表达了作者……思想感情,或起到了……的作用。

句子 赏析

①最讨厌的是常喜欢切切察察,向人们低声絮说些什么事,还竖起第二个手指,在空中上下摇动,或者点着对手或自己的鼻尖。 “摇动”“点”两个动词,细致描绘了“长妈妈”的动作,清晰勾勒出了人物的典型特征。“切切察察”既是拟声词也是叠词,生动形象地表达了作者说话的声音,表现出阿长粗俗多事的特点,表达了鲁迅一开始对她的厌烦。

②我每天到河边去洗脸,河里结了冰,我蹬在冰冻的石头上,把冰砸破,浸湿毛巾,等我擦完脸,毛巾也就冻挺了。 “挺”在本文中的意思为直挺挺的,属于形容词,形象地写出了当地天气的寒冷,为妞儿给战士做袜子的情节做铺垫。

③父亲坐在绿荫里,能看见别人家高高的台阶,那里栽着几棵柳树,柳树枝老是摇来摇去,却摇不散父亲那专注的目光。 “摇不散”运用了拟人的修辞手法,生动形象地写出了父亲目光的专注,父亲看着别人家高高的台阶,再反观自家的低台阶难以释怀,文章通过“摇不散”的目光表达了父亲梦想的坚定和不可动摇。

活动2:深入赏析理解词语。

请同学们在以前学过的课文中再找出一些词语加以品味赏析,并填写表格,在小组内进行分享。

示例:

句子 赏析

没有人能够忘记她。我必定为她而战斗到底。土地,原野,我的家乡,你必须被解放!你必须站立! “必须”为副词,两个必须的连用,表达了作者要为故乡战斗到底的坚定信念和决心。

点拨:

句子 赏析

没有人能够忘记她。我必定为她而战斗到底。土地,原野,我的家乡,你必须被解放!你必须站立! “必须”为副词,两个必须的连用,表达了作者要为故乡战斗到底的坚定信念和决心。

我无时无刻不听见她呼唤我的名字,无时无刻不听见她召唤我回去。我有时把手放在胸膛上,知道我的心是跳跃的。我的心还在喷涌着血液吧,因为我常常感到它在泛滥着一种热情。 “泛滥”一词原本的含义为洪水泛滥,在本文中的意思为我对故乡的深情激愤狂放,难以驾驭。表达了我渴望回到故乡,和我对故乡真挚热烈的情感。

土地是我的母亲,我的每一寸皮肤,都有着土粒;我的手掌一接近土地,心就变得平静。我是土地的族系,我不能离开她。在故乡的土地上,我印下无数的脚印。在那田垄里埋葬过我的欢笑,在那稻棵上我捉过蚱蜢,在那沉重的镐头上有我的手印。 “埋葬”一词原本是指掩埋尸体或掩埋、遮掩某样东西。这里采用“埋葬”一词,表达昔日在田垄间留下的欢笑早已荡然无存,取而代之的是凄苦、哀愁和悲伤,表达故土沦陷的无比痛心之情。

三、课堂小结

本节课我们通过复习课文,概括了普通人身上的人性光芒,体会到了平凡人身上蕴含的民族品格。还通过梳理文章构思,体会到文章的“曲折”之美。在品味词语的选择、锤炼词语表达效果的同时,深入品味文章语言之美。

四、布置作业

请同学们阅读以下文章,并回答问题。

老榆树下的课堂

梁新英

①教室里,孩子们在诵读诗词。我打开窗子,轻风、鸟声一拥而入。院墙边的小榆树居然高过了两层楼,一枝绒绒的绿意斜伸过来。蓦地,故乡校园里老榆树下的故事便涌了过来。

②榆树的树干挺括,老皮开裂。春天,小孩子爬上树撸榆钱。夏天,绿荫如盖,跳格子,丢手绢……树下是孩子的乐园。没上学时,我和小伙伴在榆树下玩耍,被一个男老师的课堂吸引了去。他姓于,窄脸,一讲课目光灼灼,暗沉沉的土房里有了光明的引力。听说于老师要教一年级,我嚷着要上学。那年,够八周岁学校才招收,母亲让我去试试。

③负责招生的正是于老师。看到我,他挑了挑眉毛,微笑着提出意料中的两个问题。我心下一松,响亮地回答——九岁,属猴。“你去年属什么?”我脱口而出:“属鸡呀!”他追一句:“明年呢?”“属鸡,不对,属猴……”我一急,泪水滚落,流了一脸。于老师说:“我可不喜欢学生总掉金豆子。学不好,要退学的。”我赶忙用袖子去擦脸。他对村里的孩子了如指掌,明知不够入学资格,却破格录取,小小的我心里充满了感激。

④一年夏天,阴雨连绵,我们正在上课。讲台与第一排座位之间的泥棚塌下来,“砰”一声砸在地上,溅起烟尘。雨和风从“天窗”灌进来,教室里乱作一团。老师喊道:“同学们,别慌,按顺序出教室!”大家安静下来,有序撤离。地面湿黑一片,只有榆树下的泥土泛着白,像泊了一叶扁舟,同学挤上“安全岛”,盯着教室,盼着老师赶快离开险境。等待把时间拖长,老师终于出来了。他全副武装,肩上搭着手里拎着怀里抱着的,都是书包和课本。我们围过去叽叽喳喳,于老师背靠着老榆树,舒了口气,抹一把脸上的汗水,笑了。

⑤教室棚顶垮塌的那个夏天,老榆树成为我们的教室。树枝上挂着珠算教具,树下小算盘“噼噼啪啪”。风撩拨着女孩子的头发,夏虫的歌声此起彼伏,鸟儿在我们头顶飞来飞去。蝴蝶来了,蜜蜂来了,就连毛毛虫也来凑热闹,贴在男孩子的衣服上,吓得邻座的女生尖叫着逃之夭夭。

⑥在树下上课要对抗各种干扰,于老师的课引来小孩子们的围观。喜欢于老师,想成为于老师一样的人,这个念头榆钱一样落在我的心田。

⑦一天刚收完试卷,于老师急着去公社办事,把卷子交在我手上,让第二天带给他。同学小凤来我家,要看试卷。禁不住缠磨,我慢吞吞地拿出卷子。母亲喊我去喂猪,回来时见小凤在改自己的试卷。劝不住,只能由了她。第二天,于老师把卷子放在讲桌上,郑重地说:“对待学习,我希望大家诚实,不会可以再学,抄一遍就能会么?”顿了顿,又道:“帮助同学也要讲究方法,否则就是害同学。”他的目光似不经意扫过,我的心被烫了一下,脸热烘烘的,受了炙烤一般。原本只觉得错在小凤,自己无辜,这一刻,愧疚兜上心来。转瞬即逝的两三秒,却无比煎熬。课间,我去办公室认错。竭力忍着,泪水还是跑出眼眶,小虫一样在脸上爬过。于老师目光柔和了,说:“做人要知道什么事该做,什么事不能做,才对得起信任。”老师的话铭刻在心上,当人生的信念左右摇摆时,它如一颗定风丹让我沉下来顺利渡过激流险滩。

⑧那个夏天,于老师往树下一站或者一坐,树就是他,他就是树。于老师的桃李一茬又一茬,榆钱一样散在各地,落地生根,开枝散叶。

⑨多年以后,在异乡的校园里,一棵小榆树已成长起来,正凝神听着孩子们晨读。

(选自《辽宁青年》,有删改)

(1)结合语境,按要求赏析。

①雨和风从“天窗”灌进来,教室里乱作一团。(赏析加点词语)

②老师的话铭刻在心上,当人生的信念左右摇摆时,它如一颗定风丹让我沉下来顺利渡过激流险滩。(赏析句子)

(2)第⑥段划波浪线的句子为下文情节发展埋下了伏笔。请从文中找出与之照应的句子,并做简要分析。

点拨:

(1)①“灌”为动词,生动形象地描绘了雨和风从“天窗”进入教室的情景。“灌”字的运用,将无形的风雨具象化,使读者能够更直观地想象到风雨如何猛烈地涌入教室,写出了雨势之大,风力之强,与前文“讲台与第一排座位之间的泥棚塌下来”相照应,为下文描写于老师组织学生有序撤离作铺垫。

②将“老师的话”比作“定风丹”,运用比喻的修辞手法,生动形象地写出了于老师的话对于“我”的影响之大,让“我”坚定了人生的信念,顺利渡过激流险滩。

(2)第⑥段划波浪线的句子“喜欢于老师,想成为于老师一样的人,这个念头榆钱一样落在我的心田”为下文情节发展埋下了伏笔,与之照应的句子是“一棵小榆树已成长起来,正凝神听着孩子们晨读”。因为“我”想成为于老师一样的人,而这句话表明“我”在于老师的影响下,多年后也成为了一名老师。在设置伏笔和揭示伏笔的行文过程中使文章行文结构巧妙,激发读者兴趣。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读