第18课 清朝的边疆治理【分层作业】-【教学评一体化】大单元整体教学

文档属性

| 名称 | 第18课 清朝的边疆治理【分层作业】-【教学评一体化】大单元整体教学 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 727.6KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-02 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第18课 《清朝的边疆治理》 分层作业

考向1、台湾地区:考查郑成功收复台湾的背景、过程和意义,如为什么郑成功能够成功收复台湾,其历史意义对当时和后世分别有哪些影响。 清朝在台湾的建制,包括1683年清军进入台湾,1684年设置台湾府,隶属福建省,以及1885年台湾建省等史实,可能会考查这些建制的时间、意义,以及台湾府设置后对台湾地区发展的促进作用。以台湾为例,考查清朝对边疆地区管辖措施的地理意义,如台湾在清朝海防中的重要地位。

考向2.西藏地区:考查清朝对西藏管辖的措施,如顺治帝册封五世达赖,康熙帝册封五世班禅,1727年设置驻藏大臣,1751年设立噶厦,1793年颁布《钦定藏内善后章程》29条等,可能会考查这些措施的具体内容、作用和影响。以材料题形式呈现相关史料,让学生分析清朝通过这些措施是如何加强对西藏的有效管辖的,如驻藏大臣在西藏地方事务中发挥的作用。考查金瓶掣签制度的目的、意义,以及它在维护西藏稳定和加强中央对西藏管理方面的作用。

考向3.新疆地区:考查清朝平定噶尔丹及大小和卓叛乱的背景、过程和结果,如噶尔丹叛乱与俄国的关系,大小和卓叛乱为何不得人心。1762年清朝设置伊犁将军,考查伊犁将军的职责和管辖范围,以及其对加强西北地区管辖的重要性。土尔扈特部回归祖国的原因、过程和意义,如土尔扈特部在伏尔加河流域面临的困境,回归对多民族国家发展的意义。

考向4.东北边疆:考查雅克萨之战的背景、经过和结果,如俄国侵入我国黑龙江流域的原因,清政府采取的应对措施。《尼布楚条约》的签订,可能会考查条约签订的时间、内容和意义,如从法律上对中国领土的界定,以及对中俄边境稳定的作用。

考向5.清朝疆域:要求学生记住清朝疆域的四至范围,即西跨葱岭,西北至巴勒喀什池,北接西伯利亚,西南达喜马拉雅山脉,东北至黑龙江以北的外兴安岭和库页岛,东临太平洋,东南到台湾及其附属岛屿,包括钓鱼岛、赤尾屿等,南至南海诸岛。考查清朝疆域奠定的历史意义,如对中国现代版图形成的影响,促进了各民族之间的经济文化交流,推动了统一多民族国家的发展。

考向6.治理政策与特点:考查清朝“因俗而治”和“修教齐政”的治理思想,如在不同边疆地区是如何体现“因俗而治”的,“修教齐政”的改革背景和具体措施有哪些。分析清朝边疆治理措施的特点和影响,如与前朝相比有哪些继承和发展,对维护国家统一、促进民族融合、推动经济文化交流等方面的作用。 以开放性试题的形式,让学生思考清朝边疆治理的经验教训对当代中国国家治理体系和治理能力现代化有哪些借鉴意义。

1.“诗史互证”是研究中国古代历史的一种方法。下列诗句能够证实民族英雄郑成功事迹的是( )

A.封侯非我意,但愿海波平 B.开辟荆榛逐荷夷,十年始克复先基

C.寂寞天宝后,园庐但蒿藜 D.皇华使者承天敕,宣布纶音往夷域

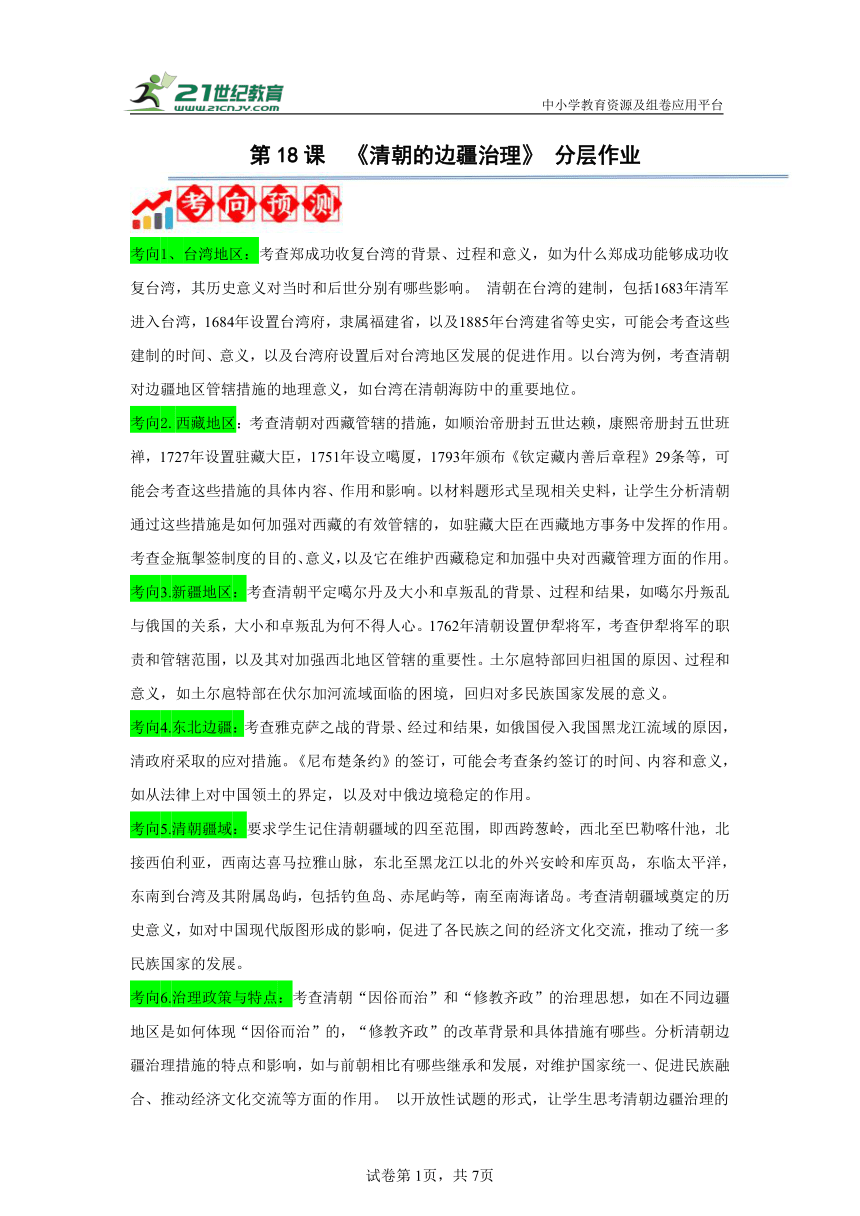

2.时空观念是了解和理解历史的基础。以下示意图中①处可填( )

A.设置台湾府 B.实行金瓶掣签制

C.平定噶尔丹叛乱 D.签订《尼布楚条约》

3.清朝是统一多民族国家进一步巩固和发展的关键时期,基本奠定了现代中国的版图。为加强对西藏地区的有效管辖,清朝作出的努力是( )

A.设置驻藏大臣 B.设置伊犁将军

C.签订《尼布楚条约》 D.平定大、小和卓叛乱

4.下表是中国古代设置的边疆治理机构。这些机构设置的共同目的是( )

设置时间 机构名称 管辖区域

公元前60年 西域都护府 今新疆及巴尔喀什湖以东、以南的广大地区

640年 安西都护府 分管天山以南的西域地区

1762年 伊犁将军 管辖包括巴勒喀什池在内的整个新疆地区

A.巩固“大一统”政权 B.实行民族自治

C.削弱地方权力 D.增加财政收入

5.康熙三十年,边境将领奏请拨款加固长城,康熙帝回复:“守国之道不在长城而在修得民心”,认为“民心悦服”则“边境自固”。秉持这一理念,康熙帝( )

A.平定准噶尔 B.签订《尼布楚条约》

C.设立宣政院 D.册封班禅

6.“乾隆五十七年(1792年),福康安率军击退廓尔喀入侵后,奉旨与西藏宗教领袖共同拟定章程,次年经乾隆帝钦定颁行。”《钦定藏内善后章程》正式颁布于哪一年( )

A.康熙五十八年(1719年) B.乾隆五十七年(1792年)

C.乾隆五十八年(1793年) D.嘉庆元年(1796年)

7.“乾隆五十七年(1792年),乾隆帝谕令:‘活佛转世,须经金瓶掣签认定,报朝廷核准,以杜私相传袭之弊。’”金瓶掣签制度正式确立于哪个时期( )

A.康熙年间 B.雍正年间

C.乾隆年间 D.嘉庆年间

8.清朝前期为巩固西北边疆采取的措施是( )

A.签订《尼布楚条约》 B.设立驻藏大臣

C.册封西藏宗教领袖 D.设置伊犁将军

9.七年级(1)班历史学习小组整理了如下年代尺。可知该年代尺的主题是( )

A.国家主权的维护 B.中外贸易的发展

C.民族交融的加强 D.对外交往的扩大

10.清朝是一个疆域广大、幅员辽阔的国家,基本奠定了当今中国疆域的版图。清朝前期疆域南到( )

A.库叶岛 B.海南岛 C.钓鱼岛 D.南海诸岛

11.李细珠在《从东亚海域到东南海疆——明清之际台湾战略地位的演化》一文中指出:明清易代之际,台湾的战略地位从东亚海域国际商贸转运站转变为中国东南海疆的藩篱,而郑成功驱荷复台正是这个历史性转变的起点。据此可知,作者意在强调郑成功收复台湾( )

A.加速了台湾地区的开发 B.促进了民族交融

C.维护了东南沿海的安全 D.扭转了东亚格局

12.下面中国古代大事年表体现的主题是( )

时间 事件

1281年(元世祖至元十八年) 设置澎湖巡检司,负责管辖澎湖和琉球(今台湾)

1561年(明世宗嘉靖四十年) 戚继光在台州九战九捷,平定了浙东地区的倭患

1684年(康熙二十三年) 清朝设置台湾府,隶属于福建省

A.中国境内早期人类与文明起源 B.统一多民族国家的巩固与发展

C.中国古代经济重心南移的过程 D.边疆地区民族关系缓和与发展

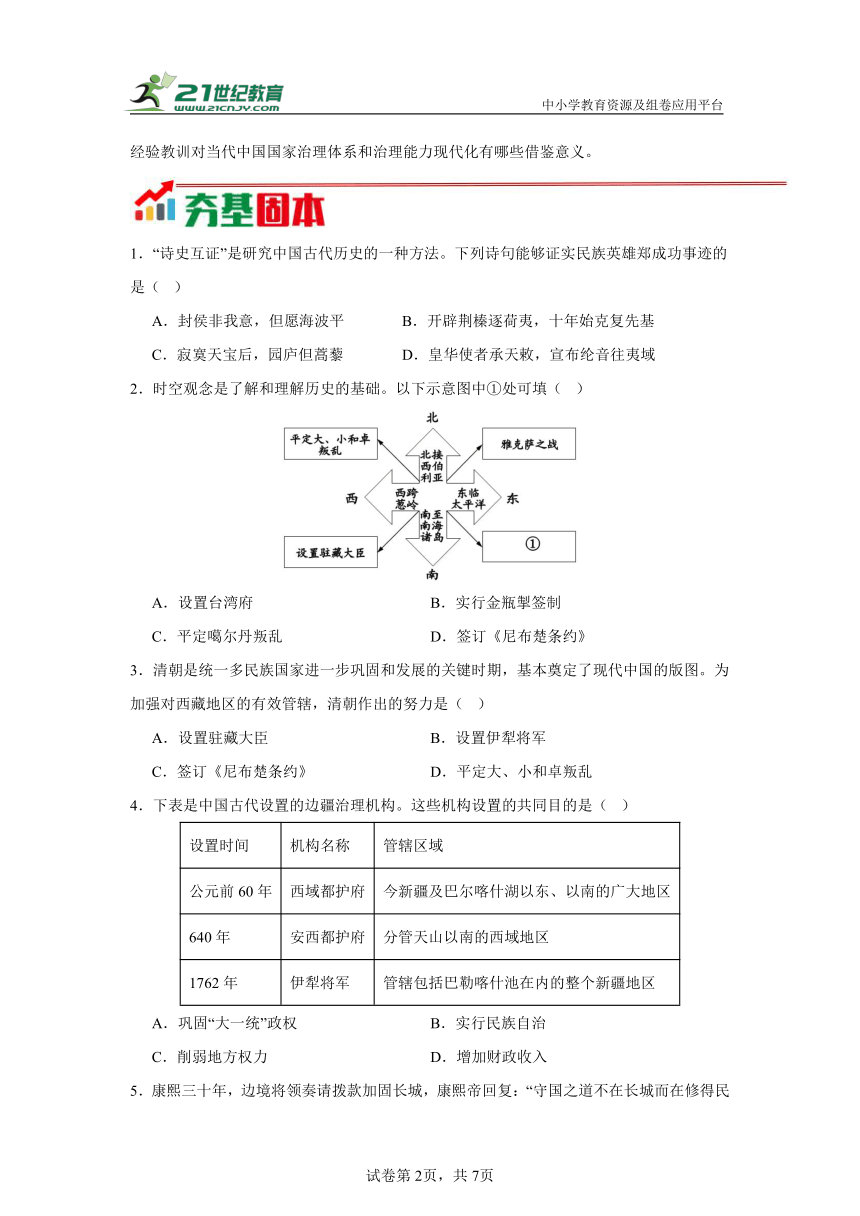

13.某校历史兴趣小组搜集了一组图片。请根据这组图片判断他们的研究主题为( )

A.明朝对西域的管理 B.元朝对边疆的管辖

C.清朝对西藏的管辖 D.历代印刷术的演变

14.“乾隆帝称:‘设此金瓶,盖为防弊……若不如此,则数年后,蒙古、藏地尽为喇嘛之子孙矣。’”乾隆帝推行金瓶掣签的主要目的是( )

A.确保活佛转世公正,防止地方势力操控 B.削弱藏传佛教的影响力

C.加强清朝对蒙古的军事控制 D.促进汉藏文化交流

15.1757年,清军在进军西北平定大小和卓叛乱之际,乾隆就开始组织编纂《西域图志》,调遣专家和传教士统计新疆户口、土地,测量新疆舆图,并亲自指导、督促和审核。《西域图志》成为研究中国汉代至清代前期新疆地区的重要历史地理文献。据此可知,《西域图志》的编纂( )

A.体现了因地制宜处理民族事务

B.反映了清代维护国家主权意识的兴起

C.标志着西域开始归属中央政权

D.彰显了统一多民族国家的巩固和发展

16.1762年,清朝以伊犁为“新疆都会”,筹划当地驻兵屯田,决定1764年至1766年,将凉州和庄浪满洲、蒙古兵悉数携眷迁往伊犁永久驻防。这一决定旨在( )

A.使清朝实现对全国的统治 B.平定准噶尔部噶尔丹叛乱

C.加强清朝对西北地区管辖 D.帮助土尔扈特部回归祖国

17.下面示意图反映了明清时期的某一历史事件,其中①应该填( )

A.平定噶尔丹叛乱 B.平定大、小和卓叛乱

C.签订《尼布楚条约》 D.确定金瓶掣签制度

18.清朝前期的疆域西跨葱岭,西北至巴勒喀什池,北接西伯利亚,西南达喜马拉雅山脉,东北至黑龙江以北的外兴安岭和库页岛,东临太平洋,东南到台湾及其附属岛屿,包括钓鱼岛、赤尾屿等,南至南海诸岛。材料表明清朝( )

A.疆域最大 B.民族众多 C.幅员辽阔 D.交通发达

19.历史学习的方法多种多样,小王同学在学习中国古代史后,按照不同的笔记方法对所学知识进行了整理。请仔细观察以下笔记,按要求回答问题。

【时空表格法】将时间轴与表格组合在一起,既能清晰呈现事件发展脉络,又能对比分析关键细节。

材料一:

鲜卑姓 改为汉姓 鲜卑姓 改为汉姓

拓跋 元 步六孤 陆

拔拔 长孙 贺兰 贺

达奚 奚 独孤 刘

乙旃 叔孙 勿忸于 于

丘穆陵 穆 尉迟 尉

(1)上图反映出这一时期有何政治特征?表格是图一中某一政权改革的部分内容,请写出这一改革的名称,并列举其中一项改革措施。

【图示法】图示笔记法能直观呈现历史事件、人物、制度等信息,有助于我们快速抓住重点,形成对历史的整体认知。

材料二:

【材料研读法】在历史学习中,我们可以汲取精神力量,传承优良传统,强化责任意识,勇于担当时代使命。

材料三:1771年初,在首领渥巴锡率领下,土尔扈特部毅然踏上东归的路程。面对沙俄的围追堵截,土尔扈特部众跋涉万里,浴血奋战,历经艰险,终于在当年夏天回到祖国的怀抱。

一一摘编自《简明新疆地方史读本》

(2)材料二展示的是我国古代某一王朝的疆域示意图,结合所学知识,写出①地方管理机构的名称,指出②机构设置的重要意义?

(3)阅读材料三,你能感悟到中华民族的什么优秀品质?

(4)请结合上述材料,列举一个其他的历史学习方法。

三、材料题

20.阅读材料,完成下列要求。

材料一 教材部分目录

一、统一多民族国家的建立和巩固二、政权分立与民族交融三、繁荣与开放的时代四、民族关系发展和社会变化五、统一多民族封建国家的巩固与发展

(1)按照示例,完成任务。

以 为研究主题,可以选择材料 (填目录内容),理由: 。

材料二 一部中国史,就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史,就是各民族共同缔造、发展、巩固统一的伟大祖国的历史。各民族之所以团结融合,多元之所以聚为一体,源自各民族文化上的兼收并蓄、经济上的相互依存、情感上的相互亲近,源自中华民族追求团结统一的内生动力。

——摘自人民日报文章《汇聚起中华民族共同体的磅礴伟力》

(2)依据材料二,指出民族共同体发展的原因。

(3)综上所述,概括中华民族发展演变的特点。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B A A A D C C D A D

题号 11 12 13 14 15 16 17 18

答案 C B C A D C C C

1.B

【详解】根据材料和所学知识可知,明朝末期,荷兰殖民者侵占我国宝岛台湾。清初,在东南沿海一带坚持抗清的郑成功,决心从荷兰殖民者手中收复台湾。1662 年,郑成功打败荷兰殖民者,收复台湾。“开辟荆榛逐荷夷,十年始克复先基” 中,“荷夷” 指荷兰殖民者,诗句意思是披荆斩棘去开辟荒芜了的宝岛台湾,驱逐荷兰侵略者,经过多年战斗才收复祖先的基业,说的正是郑成功驱逐荷兰殖民者,收复台湾的事迹,B项正确;“封侯非我意,但愿海波平” 体现的是戚继光抗击倭寇,保卫海防,消除倭患的志向,与郑成功的事迹无关,排除A项;“寂寞天宝后,园庐但蒿藜” 出自杜甫的《无家别》,描绘的是安史之乱后农村破败荒芜的景象,反映的是唐朝安史之乱这一历史事件对社会造成的影响,和郑成功无关,排除C项;“皇华使者承天敕,宣布纶音往夷域” 说的是郑和作为使者奉皇帝命令前往外国,体现的是郑和下西洋的外交活动,与郑成功的事迹不相关,排除D项。故选B项。

2.A

【详解】根据材料并结合所学知识,“雅克萨之战”、“平定大、小和卓叛乱”、“设置驻藏大臣可知,这些都是清王朝为了加强对边疆地区统治采取的措施,而东南部指的是台湾,1683年,清军两万人进攻台湾,郑氏军队战败,台湾归入清朝的版图,1684年,清朝设置台湾府,隶属福建省;台湾府的设置,加强了中央政府对台湾的管辖,巩固了祖国的东南海防,台湾的社会经济发展也步入了新的历史时期,A项正确;为了加强对西藏地区的管理,乾隆皇帝制定了活佛转世的继承人的“金瓶掣签”制度,西藏位于西南地区,排除B项;康熙三次率军亲征,平定了蒙古贵族噶尔丹叛乱,稳定了西北部边疆地区,排除C项;1689年,中俄双方代表在尼布楚进行谈判,经过平等协商,签订了第一个边界条约《尼布楚条约》这个条约从法律上肯定了黑龙江和乌苏里江流域包括库页岛在内的广大地区,都是中国的领土,排除D项。故选A项。

3.A

【详解】据所学知识可知,1727年,雍正帝设驻藏大臣,作为中央政府的代表长驻西藏,同达赖、班禅共同管理西藏,加强了清朝对西藏的管辖,有利于维护多民族国家的统一,A项正确;设置伊犁将军和平定大、小和卓叛乱,是对西北地区的管辖,排除BD项;签订《尼布楚条约》是清朝维护东北边疆的努力,排除C项。故选A项。

4.A

【详解】根据题干信息“西域都护府、安西都护府、伊犁将军”并结合所学知识可知,反映的是西汉、唐朝、清朝时期在西域地区设立的管理机构,有利于维护了边疆地区的稳定,巩固了“大一统”政权,A项正确;实行民族自治与民族区域自治制度相关,属于中共的民族政策,与题意不符,排除B项;题干反映的对西域地区的治理,与削弱地方权力无关,排除C项;增加财政收入主要与政府的赋税制度相关,与题干中“中国古代设置的边疆治理机构”不符,排除D项。故选A项。

5.D

【详解】根据题干材料“守国之道不在长城而在修得民心”可知,材料强调得民心者得天下,不必刻意修缮长城,要以包容的心态因地制宜地处理边疆与民族关系。册封达赖班禅有利于处理西藏的民族和宗教事务,能够体现康熙的理念,D项正确;清代平定准噶尔采用的是战争的方式,不符合材料观点,排除A项;康熙帝组织两次雅克萨之战,和平签订《尼布楚条约》,从法律上确定中俄东段边界,维护国家主权,也是战争方式,排除B项;元朝设置宣政院,管辖西藏地区事物以及全国佛教事务,不属于清代措施,排除C项。故选D项。

6.C

【详解】根据题干“乾隆五十七年(1792年),福康安率军击退廓尔喀入侵后,奉旨与西藏宗教领袖共同拟定章程,次年经乾隆帝钦定颁行。”可知,1792年的次年是1793年,《钦定藏内善后章程》正式颁布于乾隆五十八年(1793年),C项正确;ABD项时间错误,排除ABD项。故选C项。

7.C

【详解】根据题干材料“乾隆五十七年(1792年)”可知,乾隆时期确立了金瓶掣签制度,C项正确;康熙、雍正时期虽涉及西藏管理但未创立此制,排除AB项;嘉庆则在乾隆之后,排除D项。故选C项。

8.D

【详解】根据所学知识可知,清朝乾隆帝平定大小和卓叛乱后,设置伊犁将军,管辖包括巴尔喀什湖在内的整个新疆地区,新疆属于中国的西北边疆,所以设置伊犁将军是清朝前期为巩固西北边疆采取的措施,D项正确;《尼布楚条约》是清朝与沙俄在 1689 年签订的,主要是为了划定中俄东段边界,从法律上肯定了黑龙江和乌苏里江流域包括库页岛在内的广大地区都是中国的领土,其作用是巩固了东北边疆,而不是西北边疆,排除A项;1727 年清朝开始设立驻藏大臣,代表中央政府与达赖、班禅共同管理西藏事务,西藏属于西南边疆地区,并非西北边疆,排除B项;册封西藏宗教领袖也是针对西藏地区的措施,属于加强对西南边疆的管理,与西北边疆无关,排除C项。故选D项。

9.A

【详解】根据年代尺可知反映了戚继光抗倭、郑成功收复台湾、康熙组织雅克萨之战三个历史事件,戚继光平息了东南沿海的倭患,捍卫了我国的主权,保障了东南沿海人民的生命和财产安全,郑成功收复和经营台湾,加速了台湾地区社会经济的发展,康熙组织雅克萨之战维护东北地区的领土完成,因此,三个历史事件都体现出国家主权的维护,A项正确;三个历史事件都体现出反抗侵略的性质,中外贸易的发展属于经济角度,排除B项;三个历史事件都体现出反抗外来侵略,不属于国家内部的民族交融,排除C项;三个历史事件都体现出武力反抗外来侵略,不属于对外交往的扩大,排除D项。故选A项。

10.D

【详解】结合所学内容可知,清朝是一个疆域广大、幅员辽阔的国家,基本奠定了当今中国疆域的版图。清朝前期疆域南到南海诸岛,D项正确;ABC项对清朝疆域的南至地点描述不准确,排除。故选D项。

11.C

【详解】根据题干“台湾的战略地位从东亚海域国际商贸转运站转变为中国东南海疆的藩篱”和所学知识可知,1662年郑成功从荷兰殖民者手中收复台湾,被荷兰殖民者统治了38年的台湾回到了祖国的怀抱。清朝加强了对台湾的管理,使得台湾成为东南沿海的屏障,维护了东南沿海的安全,C项正确;郑成功收复台湾加速了台湾地区的开发,但与题干“中国东南海疆的藩篱”无关,排除A项;收复台湾是维护了国家统一,无法说明促进了民族交融,比如各民族之间的交往与交流等,使生活习性趋于一致,排除B项;材料强调的是台湾战略地位的变化,与扭转东亚格局无关,排除D项。故选C项。

12.B

【详解】据题干“中国古代大事年表”和所学知识可知,元朝设置澎湖巡检司,清朝设置台湾府,加强了对台湾地区的管辖,巩固了国家统一,戚继光抗倭则抵御了外来侵略,维护了国家主权,这些都体现了统一多民族国家的巩固与发展,B项正确;中国境内早期人类与文明起源主要涉及元谋人、北京人等早期人类和炎黄传说等内容,与题干中的事件毫无关联,排除A项;中国古代经济重心南移主要体现在农业、手工业和商业在南方的发展情况,题干中未涉及这些方面,排除C项;题干中戚继光抗倭是抵御外敌入侵,并非边疆地区民族关系问题,排除D项。故选B项。

13.C

【详解】根据图中所示内容和所学可知,清朝时期,1653年,清朝顺治皇帝册封“达赖喇嘛”,1713年,康熙帝册封“班禅额尔德尼”,1727年,雍正设置驻藏大臣,代表中央政府与达赖和班禅共同管理西藏西藏,清政府为加强对西藏的管辖制定了金瓶掣签制度,C项正确;明代对西域的管理主要通过设立哈密卫来实现,排除A项;元朝对西藏的管理,设置宣政院,排除B项;题干强调的是清朝对西藏的管理,并未涉及印刷术的内容,排除D项。故选C项。

14.A

【详解】根据题干材料“设此金瓶,盖为防弊……若不如此,则数年后,蒙古、藏地尽为喇嘛之子孙矣。”结合所学可知,乾隆帝推行金瓶掣签制度的核心目的是通过中央直接介入活佛转世程序,打破地方宗教贵族或家族对转世灵童的操控。材料中“防弊”指防止弊端,即避免活佛转世被地方势力垄断,进而威胁清朝对蒙古、西藏的控制。金瓶掣签以抽签方式在清朝官员监督下选定灵童,既维护宗教权威的合法性,确保活佛转世公正,又强化中央集权,防止地方势力操控活佛转世,符合题意,A项正确;清朝统治者尊重藏传佛教,削弱藏传佛教的影响力不是设立金瓶掣签制度的主要目的,排除B项;题干强调的是宗教管理,而非军事控制,排除C项;金瓶掣签主要是政治控制,而非文化交流,排除D项。故选A项。

15.D

【详解】据题干可知,《西域图志》是清政府在平定西北地区叛乱的背景下编制的,由乾隆帝下令编纂的,体现了清朝维护国家统一的意志,彰显了统一多民族国家的巩固和发展,D项正确;因地制宜处理民族事务是指在不同的民族地区实行不同的治理措施,与题目不符,排除A项;《西域图志》的编纂是对少数民族地区管理措施,不是抗击外来侵略的行为,不能说明清代维护国家主权意识的兴起,排除B项;西域都护府的设立,标志着西域开始归属中央政权,排除C项。故选D项。

16.C

【详解】根据题干内容及所学知识可知,清朝乾隆时期,清军平定了回部上层贵族大、小和卓的叛乱,维护了国家的统一。为了加强对西部地区的管辖,在平定大、小和卓叛乱之后,设置伊犁将军,管辖包括巴勒喀什池在内的整个新疆地区,C项正确;根据所学内容可知,明朝灭亡以后,驻守山海关的明军将领吴三桂降清,引清军入关,他们联合打败了李自成的军队,之后清朝统治者以北京为都城,消灭了明朝政权的残余势力和各地反清力量,逐步建立起对全国的统治,排除A项;根据所学内容可知,康熙时,蒙古族准噶尔部首领噶尔丹发动叛乱,最终被平定,排除B项;根据所学内容可知,1771年,西迁的蒙古族土尔扈特部回归祖国,排除D项。故选C项。

17.C

【详解】据题干“雅克萨自卫反击战”和所学知识可知,1685年和1686年,康熙帝组织两次雅克萨之战,打退俄国的进攻,1689年,中俄双方签订了第一个边界条约《尼布楚条约》,这个条约从法律上肯定了黑龙江和乌苏里江流域包括库页岛在内的广大地区都是中国的领土,C项正确;平定噶尔丹叛乱是巩固西北边疆,与题意不符,排除A项;平定大、小和卓叛乱是加强对新疆地区的管辖,与题意不符,排除B项;确定金瓶掣签制度是加强对西藏地区的管理,与题意不符,排除D项。故选C项。

18.C

【详解】根据材料关键信息“西跨葱岭……北接西伯利亚……东临……南至南海诸岛”可知,清朝的领土不仅包括传统的中原地区,还有内外东北、内外蒙古、青藏高原、新疆、西北等地区,由此可以看出清朝是一个幅员辽阔的统一多民族国家,C项正确;材料只涉及清朝一个国家和时期,没有对比,不能看出“最大”,排除A项;材料只涉及疆域,不涉及民族,排除C项;材料并不涉及交通情况,排除D项。故选C项。

19.(1)特征:政权分立、民族交融。

名称:孝文帝改革。

措施:迁都洛阳、推行汉化措施:改汉姓、说汉化、穿汉服、与汉族通婚等。

(2)名称:北庭都元帅府。

意义:中央政府对西藏正式行使行政管辖。

(3)品质:中华民族热爱祖国、坚韧不拔、不屈不挠的优秀品质。

(4)方法:年表编制法、思维导图法等。

【详解】(1)特征:根据材料一图片信息可知反映三国两晋南北朝时期的政权状况,结合所学知识,魏、蜀、吴三国的鼎立,使分裂的中国走向局部的统一,随后西晋虽统一了全国,但不久又陷入分裂的局面,此后的东晋、南 北朝时期,多个政权并立,政局纷乱复杂,但正是在魏晋南北朝时期,各民族之间加强了交往、交流与交融,因此该时期的政治特征是政权并立和民族交融。

名称及措施:根据材料一“鲜卑姓、改为汉姓”和结合所学知识,北魏孝文帝即位后进行改革,主要内容有迁都洛阳,推行汉化措施:规定官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语,以汉服代替鲜卑服,改鲜卑姓为汉姓,鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻等。

(2)名称及意义:根据材料二元朝时期的疆域图分析可知①处位于西北,结合所学知识,元朝设置北庭都元帅府等机构管理西域的军政事务,加强了对西域的管辖;根据材料二“设置宣慰使司度元帅府”和结合所学知识,元朝建立后,对西藏地区行使行政管理权,在这一地区设立宣慰使司都元帅府,由宣政院直接统辖,掌管西藏的军民各项事务,从此,中央政府对西藏正式行使行政管辖。

(3)品质:根据材料三“面对沙俄的围追堵截,土尔扈特部众跋涉万里,浴血奋战,历经艰险,终于在当年夏天回到祖国的怀抱”分析可知中华民族热爱祖国、坚韧不拔、不屈不挠的优秀品质。

(4)方法:本题属于开放性试题,学习历史的方法还有年表编制法、思维导图法等。

20.(1)任务:以“中国古代各民族之间的交往交流交融”为研究主题,选择目录中二、政权分立与民族交融,理由:这一时期北方游牧民族内迁和孝文帝改革等,促进民族交往交流交融,为中华民族的发展注入新的活力,丰富了中华民族的物质文化和精神文化。以“大一统王朝对边疆地区的管辖”为研究主题,可以选择材料五、统一多民族封建国家的巩固与发展,理由:清朝册封达赖、班禅;设置驻藏大臣等,加强对西藏地区的有效管辖等巩固和发展了统一的多民族国家。(任答一点即可)

(2)原因:各民族文化上的兼收并蓄;经济上的相互依存;情感上的相互亲近;源自中华民族追求团结统一的内生动力。

(3)特点:从区域到整体、从碰撞到交融的过程;多元一体。

【详解】(1)根据题干示例要求从材料一中选取一个主题,并结合所学相关知识围绕主题加以阐述即可,如:以“中国古代各民族之间的交往交流交融”为研究主题,选择目录中二、政权分立与民族交融,理由:可结合魏晋时期民族交融的史实和北魏孝文帝改革进行阐述,这一时期北方游牧民族内迁和孝文帝改革等,促进民族交往交流交融,为中华民族的发展注入新的活力,丰富了中华民族的物质文化和精神文化。以“大一统王朝对边疆地区的管辖”为研究主题,可以选择材料五、统一多民族封建国家的巩固与发展,理由:结合清朝统治者对少数民族政策史实进行阐述,清朝册封达赖、班禅;设置驻藏大臣等,加强对西藏地区的有效管辖等巩固和发展了统一的多民族国家。(任答一点即可)

(2)原因:根据材料“多元之所以聚为一体,源自各民族文化上的兼收并蓄、经济上的相互依存、情感上的相互亲近,源自中华民族追求团结统一的内生动力”可知,各民族文化上的兼收并蓄;经济上的相互依存;情感上的相互亲近;源自中华民族追求团结统一的内生动力。

(3)特点:从两则材料即中国古代统一多民族国家确立巩固发展史实看,可从分布、交流特征即整体特征角度概括,如:从区域到整体、从碰撞到交融的过程;多元一体。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

第18课 《清朝的边疆治理》 分层作业

考向1、台湾地区:考查郑成功收复台湾的背景、过程和意义,如为什么郑成功能够成功收复台湾,其历史意义对当时和后世分别有哪些影响。 清朝在台湾的建制,包括1683年清军进入台湾,1684年设置台湾府,隶属福建省,以及1885年台湾建省等史实,可能会考查这些建制的时间、意义,以及台湾府设置后对台湾地区发展的促进作用。以台湾为例,考查清朝对边疆地区管辖措施的地理意义,如台湾在清朝海防中的重要地位。

考向2.西藏地区:考查清朝对西藏管辖的措施,如顺治帝册封五世达赖,康熙帝册封五世班禅,1727年设置驻藏大臣,1751年设立噶厦,1793年颁布《钦定藏内善后章程》29条等,可能会考查这些措施的具体内容、作用和影响。以材料题形式呈现相关史料,让学生分析清朝通过这些措施是如何加强对西藏的有效管辖的,如驻藏大臣在西藏地方事务中发挥的作用。考查金瓶掣签制度的目的、意义,以及它在维护西藏稳定和加强中央对西藏管理方面的作用。

考向3.新疆地区:考查清朝平定噶尔丹及大小和卓叛乱的背景、过程和结果,如噶尔丹叛乱与俄国的关系,大小和卓叛乱为何不得人心。1762年清朝设置伊犁将军,考查伊犁将军的职责和管辖范围,以及其对加强西北地区管辖的重要性。土尔扈特部回归祖国的原因、过程和意义,如土尔扈特部在伏尔加河流域面临的困境,回归对多民族国家发展的意义。

考向4.东北边疆:考查雅克萨之战的背景、经过和结果,如俄国侵入我国黑龙江流域的原因,清政府采取的应对措施。《尼布楚条约》的签订,可能会考查条约签订的时间、内容和意义,如从法律上对中国领土的界定,以及对中俄边境稳定的作用。

考向5.清朝疆域:要求学生记住清朝疆域的四至范围,即西跨葱岭,西北至巴勒喀什池,北接西伯利亚,西南达喜马拉雅山脉,东北至黑龙江以北的外兴安岭和库页岛,东临太平洋,东南到台湾及其附属岛屿,包括钓鱼岛、赤尾屿等,南至南海诸岛。考查清朝疆域奠定的历史意义,如对中国现代版图形成的影响,促进了各民族之间的经济文化交流,推动了统一多民族国家的发展。

考向6.治理政策与特点:考查清朝“因俗而治”和“修教齐政”的治理思想,如在不同边疆地区是如何体现“因俗而治”的,“修教齐政”的改革背景和具体措施有哪些。分析清朝边疆治理措施的特点和影响,如与前朝相比有哪些继承和发展,对维护国家统一、促进民族融合、推动经济文化交流等方面的作用。 以开放性试题的形式,让学生思考清朝边疆治理的经验教训对当代中国国家治理体系和治理能力现代化有哪些借鉴意义。

1.“诗史互证”是研究中国古代历史的一种方法。下列诗句能够证实民族英雄郑成功事迹的是( )

A.封侯非我意,但愿海波平 B.开辟荆榛逐荷夷,十年始克复先基

C.寂寞天宝后,园庐但蒿藜 D.皇华使者承天敕,宣布纶音往夷域

2.时空观念是了解和理解历史的基础。以下示意图中①处可填( )

A.设置台湾府 B.实行金瓶掣签制

C.平定噶尔丹叛乱 D.签订《尼布楚条约》

3.清朝是统一多民族国家进一步巩固和发展的关键时期,基本奠定了现代中国的版图。为加强对西藏地区的有效管辖,清朝作出的努力是( )

A.设置驻藏大臣 B.设置伊犁将军

C.签订《尼布楚条约》 D.平定大、小和卓叛乱

4.下表是中国古代设置的边疆治理机构。这些机构设置的共同目的是( )

设置时间 机构名称 管辖区域

公元前60年 西域都护府 今新疆及巴尔喀什湖以东、以南的广大地区

640年 安西都护府 分管天山以南的西域地区

1762年 伊犁将军 管辖包括巴勒喀什池在内的整个新疆地区

A.巩固“大一统”政权 B.实行民族自治

C.削弱地方权力 D.增加财政收入

5.康熙三十年,边境将领奏请拨款加固长城,康熙帝回复:“守国之道不在长城而在修得民心”,认为“民心悦服”则“边境自固”。秉持这一理念,康熙帝( )

A.平定准噶尔 B.签订《尼布楚条约》

C.设立宣政院 D.册封班禅

6.“乾隆五十七年(1792年),福康安率军击退廓尔喀入侵后,奉旨与西藏宗教领袖共同拟定章程,次年经乾隆帝钦定颁行。”《钦定藏内善后章程》正式颁布于哪一年( )

A.康熙五十八年(1719年) B.乾隆五十七年(1792年)

C.乾隆五十八年(1793年) D.嘉庆元年(1796年)

7.“乾隆五十七年(1792年),乾隆帝谕令:‘活佛转世,须经金瓶掣签认定,报朝廷核准,以杜私相传袭之弊。’”金瓶掣签制度正式确立于哪个时期( )

A.康熙年间 B.雍正年间

C.乾隆年间 D.嘉庆年间

8.清朝前期为巩固西北边疆采取的措施是( )

A.签订《尼布楚条约》 B.设立驻藏大臣

C.册封西藏宗教领袖 D.设置伊犁将军

9.七年级(1)班历史学习小组整理了如下年代尺。可知该年代尺的主题是( )

A.国家主权的维护 B.中外贸易的发展

C.民族交融的加强 D.对外交往的扩大

10.清朝是一个疆域广大、幅员辽阔的国家,基本奠定了当今中国疆域的版图。清朝前期疆域南到( )

A.库叶岛 B.海南岛 C.钓鱼岛 D.南海诸岛

11.李细珠在《从东亚海域到东南海疆——明清之际台湾战略地位的演化》一文中指出:明清易代之际,台湾的战略地位从东亚海域国际商贸转运站转变为中国东南海疆的藩篱,而郑成功驱荷复台正是这个历史性转变的起点。据此可知,作者意在强调郑成功收复台湾( )

A.加速了台湾地区的开发 B.促进了民族交融

C.维护了东南沿海的安全 D.扭转了东亚格局

12.下面中国古代大事年表体现的主题是( )

时间 事件

1281年(元世祖至元十八年) 设置澎湖巡检司,负责管辖澎湖和琉球(今台湾)

1561年(明世宗嘉靖四十年) 戚继光在台州九战九捷,平定了浙东地区的倭患

1684年(康熙二十三年) 清朝设置台湾府,隶属于福建省

A.中国境内早期人类与文明起源 B.统一多民族国家的巩固与发展

C.中国古代经济重心南移的过程 D.边疆地区民族关系缓和与发展

13.某校历史兴趣小组搜集了一组图片。请根据这组图片判断他们的研究主题为( )

A.明朝对西域的管理 B.元朝对边疆的管辖

C.清朝对西藏的管辖 D.历代印刷术的演变

14.“乾隆帝称:‘设此金瓶,盖为防弊……若不如此,则数年后,蒙古、藏地尽为喇嘛之子孙矣。’”乾隆帝推行金瓶掣签的主要目的是( )

A.确保活佛转世公正,防止地方势力操控 B.削弱藏传佛教的影响力

C.加强清朝对蒙古的军事控制 D.促进汉藏文化交流

15.1757年,清军在进军西北平定大小和卓叛乱之际,乾隆就开始组织编纂《西域图志》,调遣专家和传教士统计新疆户口、土地,测量新疆舆图,并亲自指导、督促和审核。《西域图志》成为研究中国汉代至清代前期新疆地区的重要历史地理文献。据此可知,《西域图志》的编纂( )

A.体现了因地制宜处理民族事务

B.反映了清代维护国家主权意识的兴起

C.标志着西域开始归属中央政权

D.彰显了统一多民族国家的巩固和发展

16.1762年,清朝以伊犁为“新疆都会”,筹划当地驻兵屯田,决定1764年至1766年,将凉州和庄浪满洲、蒙古兵悉数携眷迁往伊犁永久驻防。这一决定旨在( )

A.使清朝实现对全国的统治 B.平定准噶尔部噶尔丹叛乱

C.加强清朝对西北地区管辖 D.帮助土尔扈特部回归祖国

17.下面示意图反映了明清时期的某一历史事件,其中①应该填( )

A.平定噶尔丹叛乱 B.平定大、小和卓叛乱

C.签订《尼布楚条约》 D.确定金瓶掣签制度

18.清朝前期的疆域西跨葱岭,西北至巴勒喀什池,北接西伯利亚,西南达喜马拉雅山脉,东北至黑龙江以北的外兴安岭和库页岛,东临太平洋,东南到台湾及其附属岛屿,包括钓鱼岛、赤尾屿等,南至南海诸岛。材料表明清朝( )

A.疆域最大 B.民族众多 C.幅员辽阔 D.交通发达

19.历史学习的方法多种多样,小王同学在学习中国古代史后,按照不同的笔记方法对所学知识进行了整理。请仔细观察以下笔记,按要求回答问题。

【时空表格法】将时间轴与表格组合在一起,既能清晰呈现事件发展脉络,又能对比分析关键细节。

材料一:

鲜卑姓 改为汉姓 鲜卑姓 改为汉姓

拓跋 元 步六孤 陆

拔拔 长孙 贺兰 贺

达奚 奚 独孤 刘

乙旃 叔孙 勿忸于 于

丘穆陵 穆 尉迟 尉

(1)上图反映出这一时期有何政治特征?表格是图一中某一政权改革的部分内容,请写出这一改革的名称,并列举其中一项改革措施。

【图示法】图示笔记法能直观呈现历史事件、人物、制度等信息,有助于我们快速抓住重点,形成对历史的整体认知。

材料二:

【材料研读法】在历史学习中,我们可以汲取精神力量,传承优良传统,强化责任意识,勇于担当时代使命。

材料三:1771年初,在首领渥巴锡率领下,土尔扈特部毅然踏上东归的路程。面对沙俄的围追堵截,土尔扈特部众跋涉万里,浴血奋战,历经艰险,终于在当年夏天回到祖国的怀抱。

一一摘编自《简明新疆地方史读本》

(2)材料二展示的是我国古代某一王朝的疆域示意图,结合所学知识,写出①地方管理机构的名称,指出②机构设置的重要意义?

(3)阅读材料三,你能感悟到中华民族的什么优秀品质?

(4)请结合上述材料,列举一个其他的历史学习方法。

三、材料题

20.阅读材料,完成下列要求。

材料一 教材部分目录

一、统一多民族国家的建立和巩固二、政权分立与民族交融三、繁荣与开放的时代四、民族关系发展和社会变化五、统一多民族封建国家的巩固与发展

(1)按照示例,完成任务。

以 为研究主题,可以选择材料 (填目录内容),理由: 。

材料二 一部中国史,就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史,就是各民族共同缔造、发展、巩固统一的伟大祖国的历史。各民族之所以团结融合,多元之所以聚为一体,源自各民族文化上的兼收并蓄、经济上的相互依存、情感上的相互亲近,源自中华民族追求团结统一的内生动力。

——摘自人民日报文章《汇聚起中华民族共同体的磅礴伟力》

(2)依据材料二,指出民族共同体发展的原因。

(3)综上所述,概括中华民族发展演变的特点。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B A A A D C C D A D

题号 11 12 13 14 15 16 17 18

答案 C B C A D C C C

1.B

【详解】根据材料和所学知识可知,明朝末期,荷兰殖民者侵占我国宝岛台湾。清初,在东南沿海一带坚持抗清的郑成功,决心从荷兰殖民者手中收复台湾。1662 年,郑成功打败荷兰殖民者,收复台湾。“开辟荆榛逐荷夷,十年始克复先基” 中,“荷夷” 指荷兰殖民者,诗句意思是披荆斩棘去开辟荒芜了的宝岛台湾,驱逐荷兰侵略者,经过多年战斗才收复祖先的基业,说的正是郑成功驱逐荷兰殖民者,收复台湾的事迹,B项正确;“封侯非我意,但愿海波平” 体现的是戚继光抗击倭寇,保卫海防,消除倭患的志向,与郑成功的事迹无关,排除A项;“寂寞天宝后,园庐但蒿藜” 出自杜甫的《无家别》,描绘的是安史之乱后农村破败荒芜的景象,反映的是唐朝安史之乱这一历史事件对社会造成的影响,和郑成功无关,排除C项;“皇华使者承天敕,宣布纶音往夷域” 说的是郑和作为使者奉皇帝命令前往外国,体现的是郑和下西洋的外交活动,与郑成功的事迹不相关,排除D项。故选B项。

2.A

【详解】根据材料并结合所学知识,“雅克萨之战”、“平定大、小和卓叛乱”、“设置驻藏大臣可知,这些都是清王朝为了加强对边疆地区统治采取的措施,而东南部指的是台湾,1683年,清军两万人进攻台湾,郑氏军队战败,台湾归入清朝的版图,1684年,清朝设置台湾府,隶属福建省;台湾府的设置,加强了中央政府对台湾的管辖,巩固了祖国的东南海防,台湾的社会经济发展也步入了新的历史时期,A项正确;为了加强对西藏地区的管理,乾隆皇帝制定了活佛转世的继承人的“金瓶掣签”制度,西藏位于西南地区,排除B项;康熙三次率军亲征,平定了蒙古贵族噶尔丹叛乱,稳定了西北部边疆地区,排除C项;1689年,中俄双方代表在尼布楚进行谈判,经过平等协商,签订了第一个边界条约《尼布楚条约》这个条约从法律上肯定了黑龙江和乌苏里江流域包括库页岛在内的广大地区,都是中国的领土,排除D项。故选A项。

3.A

【详解】据所学知识可知,1727年,雍正帝设驻藏大臣,作为中央政府的代表长驻西藏,同达赖、班禅共同管理西藏,加强了清朝对西藏的管辖,有利于维护多民族国家的统一,A项正确;设置伊犁将军和平定大、小和卓叛乱,是对西北地区的管辖,排除BD项;签订《尼布楚条约》是清朝维护东北边疆的努力,排除C项。故选A项。

4.A

【详解】根据题干信息“西域都护府、安西都护府、伊犁将军”并结合所学知识可知,反映的是西汉、唐朝、清朝时期在西域地区设立的管理机构,有利于维护了边疆地区的稳定,巩固了“大一统”政权,A项正确;实行民族自治与民族区域自治制度相关,属于中共的民族政策,与题意不符,排除B项;题干反映的对西域地区的治理,与削弱地方权力无关,排除C项;增加财政收入主要与政府的赋税制度相关,与题干中“中国古代设置的边疆治理机构”不符,排除D项。故选A项。

5.D

【详解】根据题干材料“守国之道不在长城而在修得民心”可知,材料强调得民心者得天下,不必刻意修缮长城,要以包容的心态因地制宜地处理边疆与民族关系。册封达赖班禅有利于处理西藏的民族和宗教事务,能够体现康熙的理念,D项正确;清代平定准噶尔采用的是战争的方式,不符合材料观点,排除A项;康熙帝组织两次雅克萨之战,和平签订《尼布楚条约》,从法律上确定中俄东段边界,维护国家主权,也是战争方式,排除B项;元朝设置宣政院,管辖西藏地区事物以及全国佛教事务,不属于清代措施,排除C项。故选D项。

6.C

【详解】根据题干“乾隆五十七年(1792年),福康安率军击退廓尔喀入侵后,奉旨与西藏宗教领袖共同拟定章程,次年经乾隆帝钦定颁行。”可知,1792年的次年是1793年,《钦定藏内善后章程》正式颁布于乾隆五十八年(1793年),C项正确;ABD项时间错误,排除ABD项。故选C项。

7.C

【详解】根据题干材料“乾隆五十七年(1792年)”可知,乾隆时期确立了金瓶掣签制度,C项正确;康熙、雍正时期虽涉及西藏管理但未创立此制,排除AB项;嘉庆则在乾隆之后,排除D项。故选C项。

8.D

【详解】根据所学知识可知,清朝乾隆帝平定大小和卓叛乱后,设置伊犁将军,管辖包括巴尔喀什湖在内的整个新疆地区,新疆属于中国的西北边疆,所以设置伊犁将军是清朝前期为巩固西北边疆采取的措施,D项正确;《尼布楚条约》是清朝与沙俄在 1689 年签订的,主要是为了划定中俄东段边界,从法律上肯定了黑龙江和乌苏里江流域包括库页岛在内的广大地区都是中国的领土,其作用是巩固了东北边疆,而不是西北边疆,排除A项;1727 年清朝开始设立驻藏大臣,代表中央政府与达赖、班禅共同管理西藏事务,西藏属于西南边疆地区,并非西北边疆,排除B项;册封西藏宗教领袖也是针对西藏地区的措施,属于加强对西南边疆的管理,与西北边疆无关,排除C项。故选D项。

9.A

【详解】根据年代尺可知反映了戚继光抗倭、郑成功收复台湾、康熙组织雅克萨之战三个历史事件,戚继光平息了东南沿海的倭患,捍卫了我国的主权,保障了东南沿海人民的生命和财产安全,郑成功收复和经营台湾,加速了台湾地区社会经济的发展,康熙组织雅克萨之战维护东北地区的领土完成,因此,三个历史事件都体现出国家主权的维护,A项正确;三个历史事件都体现出反抗侵略的性质,中外贸易的发展属于经济角度,排除B项;三个历史事件都体现出反抗外来侵略,不属于国家内部的民族交融,排除C项;三个历史事件都体现出武力反抗外来侵略,不属于对外交往的扩大,排除D项。故选A项。

10.D

【详解】结合所学内容可知,清朝是一个疆域广大、幅员辽阔的国家,基本奠定了当今中国疆域的版图。清朝前期疆域南到南海诸岛,D项正确;ABC项对清朝疆域的南至地点描述不准确,排除。故选D项。

11.C

【详解】根据题干“台湾的战略地位从东亚海域国际商贸转运站转变为中国东南海疆的藩篱”和所学知识可知,1662年郑成功从荷兰殖民者手中收复台湾,被荷兰殖民者统治了38年的台湾回到了祖国的怀抱。清朝加强了对台湾的管理,使得台湾成为东南沿海的屏障,维护了东南沿海的安全,C项正确;郑成功收复台湾加速了台湾地区的开发,但与题干“中国东南海疆的藩篱”无关,排除A项;收复台湾是维护了国家统一,无法说明促进了民族交融,比如各民族之间的交往与交流等,使生活习性趋于一致,排除B项;材料强调的是台湾战略地位的变化,与扭转东亚格局无关,排除D项。故选C项。

12.B

【详解】据题干“中国古代大事年表”和所学知识可知,元朝设置澎湖巡检司,清朝设置台湾府,加强了对台湾地区的管辖,巩固了国家统一,戚继光抗倭则抵御了外来侵略,维护了国家主权,这些都体现了统一多民族国家的巩固与发展,B项正确;中国境内早期人类与文明起源主要涉及元谋人、北京人等早期人类和炎黄传说等内容,与题干中的事件毫无关联,排除A项;中国古代经济重心南移主要体现在农业、手工业和商业在南方的发展情况,题干中未涉及这些方面,排除C项;题干中戚继光抗倭是抵御外敌入侵,并非边疆地区民族关系问题,排除D项。故选B项。

13.C

【详解】根据图中所示内容和所学可知,清朝时期,1653年,清朝顺治皇帝册封“达赖喇嘛”,1713年,康熙帝册封“班禅额尔德尼”,1727年,雍正设置驻藏大臣,代表中央政府与达赖和班禅共同管理西藏西藏,清政府为加强对西藏的管辖制定了金瓶掣签制度,C项正确;明代对西域的管理主要通过设立哈密卫来实现,排除A项;元朝对西藏的管理,设置宣政院,排除B项;题干强调的是清朝对西藏的管理,并未涉及印刷术的内容,排除D项。故选C项。

14.A

【详解】根据题干材料“设此金瓶,盖为防弊……若不如此,则数年后,蒙古、藏地尽为喇嘛之子孙矣。”结合所学可知,乾隆帝推行金瓶掣签制度的核心目的是通过中央直接介入活佛转世程序,打破地方宗教贵族或家族对转世灵童的操控。材料中“防弊”指防止弊端,即避免活佛转世被地方势力垄断,进而威胁清朝对蒙古、西藏的控制。金瓶掣签以抽签方式在清朝官员监督下选定灵童,既维护宗教权威的合法性,确保活佛转世公正,又强化中央集权,防止地方势力操控活佛转世,符合题意,A项正确;清朝统治者尊重藏传佛教,削弱藏传佛教的影响力不是设立金瓶掣签制度的主要目的,排除B项;题干强调的是宗教管理,而非军事控制,排除C项;金瓶掣签主要是政治控制,而非文化交流,排除D项。故选A项。

15.D

【详解】据题干可知,《西域图志》是清政府在平定西北地区叛乱的背景下编制的,由乾隆帝下令编纂的,体现了清朝维护国家统一的意志,彰显了统一多民族国家的巩固和发展,D项正确;因地制宜处理民族事务是指在不同的民族地区实行不同的治理措施,与题目不符,排除A项;《西域图志》的编纂是对少数民族地区管理措施,不是抗击外来侵略的行为,不能说明清代维护国家主权意识的兴起,排除B项;西域都护府的设立,标志着西域开始归属中央政权,排除C项。故选D项。

16.C

【详解】根据题干内容及所学知识可知,清朝乾隆时期,清军平定了回部上层贵族大、小和卓的叛乱,维护了国家的统一。为了加强对西部地区的管辖,在平定大、小和卓叛乱之后,设置伊犁将军,管辖包括巴勒喀什池在内的整个新疆地区,C项正确;根据所学内容可知,明朝灭亡以后,驻守山海关的明军将领吴三桂降清,引清军入关,他们联合打败了李自成的军队,之后清朝统治者以北京为都城,消灭了明朝政权的残余势力和各地反清力量,逐步建立起对全国的统治,排除A项;根据所学内容可知,康熙时,蒙古族准噶尔部首领噶尔丹发动叛乱,最终被平定,排除B项;根据所学内容可知,1771年,西迁的蒙古族土尔扈特部回归祖国,排除D项。故选C项。

17.C

【详解】据题干“雅克萨自卫反击战”和所学知识可知,1685年和1686年,康熙帝组织两次雅克萨之战,打退俄国的进攻,1689年,中俄双方签订了第一个边界条约《尼布楚条约》,这个条约从法律上肯定了黑龙江和乌苏里江流域包括库页岛在内的广大地区都是中国的领土,C项正确;平定噶尔丹叛乱是巩固西北边疆,与题意不符,排除A项;平定大、小和卓叛乱是加强对新疆地区的管辖,与题意不符,排除B项;确定金瓶掣签制度是加强对西藏地区的管理,与题意不符,排除D项。故选C项。

18.C

【详解】根据材料关键信息“西跨葱岭……北接西伯利亚……东临……南至南海诸岛”可知,清朝的领土不仅包括传统的中原地区,还有内外东北、内外蒙古、青藏高原、新疆、西北等地区,由此可以看出清朝是一个幅员辽阔的统一多民族国家,C项正确;材料只涉及清朝一个国家和时期,没有对比,不能看出“最大”,排除A项;材料只涉及疆域,不涉及民族,排除C项;材料并不涉及交通情况,排除D项。故选C项。

19.(1)特征:政权分立、民族交融。

名称:孝文帝改革。

措施:迁都洛阳、推行汉化措施:改汉姓、说汉化、穿汉服、与汉族通婚等。

(2)名称:北庭都元帅府。

意义:中央政府对西藏正式行使行政管辖。

(3)品质:中华民族热爱祖国、坚韧不拔、不屈不挠的优秀品质。

(4)方法:年表编制法、思维导图法等。

【详解】(1)特征:根据材料一图片信息可知反映三国两晋南北朝时期的政权状况,结合所学知识,魏、蜀、吴三国的鼎立,使分裂的中国走向局部的统一,随后西晋虽统一了全国,但不久又陷入分裂的局面,此后的东晋、南 北朝时期,多个政权并立,政局纷乱复杂,但正是在魏晋南北朝时期,各民族之间加强了交往、交流与交融,因此该时期的政治特征是政权并立和民族交融。

名称及措施:根据材料一“鲜卑姓、改为汉姓”和结合所学知识,北魏孝文帝即位后进行改革,主要内容有迁都洛阳,推行汉化措施:规定官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语,以汉服代替鲜卑服,改鲜卑姓为汉姓,鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻等。

(2)名称及意义:根据材料二元朝时期的疆域图分析可知①处位于西北,结合所学知识,元朝设置北庭都元帅府等机构管理西域的军政事务,加强了对西域的管辖;根据材料二“设置宣慰使司度元帅府”和结合所学知识,元朝建立后,对西藏地区行使行政管理权,在这一地区设立宣慰使司都元帅府,由宣政院直接统辖,掌管西藏的军民各项事务,从此,中央政府对西藏正式行使行政管辖。

(3)品质:根据材料三“面对沙俄的围追堵截,土尔扈特部众跋涉万里,浴血奋战,历经艰险,终于在当年夏天回到祖国的怀抱”分析可知中华民族热爱祖国、坚韧不拔、不屈不挠的优秀品质。

(4)方法:本题属于开放性试题,学习历史的方法还有年表编制法、思维导图法等。

20.(1)任务:以“中国古代各民族之间的交往交流交融”为研究主题,选择目录中二、政权分立与民族交融,理由:这一时期北方游牧民族内迁和孝文帝改革等,促进民族交往交流交融,为中华民族的发展注入新的活力,丰富了中华民族的物质文化和精神文化。以“大一统王朝对边疆地区的管辖”为研究主题,可以选择材料五、统一多民族封建国家的巩固与发展,理由:清朝册封达赖、班禅;设置驻藏大臣等,加强对西藏地区的有效管辖等巩固和发展了统一的多民族国家。(任答一点即可)

(2)原因:各民族文化上的兼收并蓄;经济上的相互依存;情感上的相互亲近;源自中华民族追求团结统一的内生动力。

(3)特点:从区域到整体、从碰撞到交融的过程;多元一体。

【详解】(1)根据题干示例要求从材料一中选取一个主题,并结合所学相关知识围绕主题加以阐述即可,如:以“中国古代各民族之间的交往交流交融”为研究主题,选择目录中二、政权分立与民族交融,理由:可结合魏晋时期民族交融的史实和北魏孝文帝改革进行阐述,这一时期北方游牧民族内迁和孝文帝改革等,促进民族交往交流交融,为中华民族的发展注入新的活力,丰富了中华民族的物质文化和精神文化。以“大一统王朝对边疆地区的管辖”为研究主题,可以选择材料五、统一多民族封建国家的巩固与发展,理由:结合清朝统治者对少数民族政策史实进行阐述,清朝册封达赖、班禅;设置驻藏大臣等,加强对西藏地区的有效管辖等巩固和发展了统一的多民族国家。(任答一点即可)

(2)原因:根据材料“多元之所以聚为一体,源自各民族文化上的兼收并蓄、经济上的相互依存、情感上的相互亲近,源自中华民族追求团结统一的内生动力”可知,各民族文化上的兼收并蓄;经济上的相互依存;情感上的相互亲近;源自中华民族追求团结统一的内生动力。

(3)特点:从两则材料即中国古代统一多民族国家确立巩固发展史实看,可从分布、交流特征即整体特征角度概括,如:从区域到整体、从碰撞到交融的过程;多元一体。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

同课章节目录