统编版高中语文选择性必修中册教学课件《党费》(共46张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文选择性必修中册教学课件《党费》(共46张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 65.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-03 19:52:43 | ||

图片预览

文档简介

(共46张PPT)

党 费

第一课时

新课导入

“夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。”爱国之心,忧国之情是中华民族精神力量的核心。当救亡图存成为了时代的最强音,那些最平凡的人儿会怎么做呢?今天,让我们一起学习《党费》。

学习目标

了解王愿坚及其作品,了解小说写作的时代背景。

梳理小说的情节,注意叙述方式。

分析细节描写,概括人物形象。

把握主旨,体会崇高的自我奉献的牺牲精神,提高思想追求。

作者简介

立志写尽革命长征故事

他深入革命根据地,几次重走长征路,访问当地群众和红军老战士、老赤卫队员;他采访了100多位第一次授衔的老将军和9位元帅,并在其中的几位元帅身边生活了一段时间;他每到一处,凡有革命历史博物馆,必去参观,并把他认为有用的资料仔细地记录下来;只要是有关红军题材的资料,他都要借来抄写成册,那时没有复印机,他都是在业余时间、工作间隙用钢笔抄写。

他——被人称为“故事篓子”的王愿坚。

作者简介

王愿坚(1929-1991),当代作家。山东省诸城县人。少时在家乡求学。1944年7月参加革命工作。1945年1月参加八路军。1947年加人中国共产党。在部队历任宣传员、文工团分队长、报社编辑、新华社记者、文艺千事、编辑室副主任等职。在战争期问,随军行军、作战,亲见许多英雄事迹。为了配合部队政治教育,曾写过一些小戏和演唱材料。

1952年后任《解放军文艺》编辑,革命回忆录《星火燎原》编辑。1953年秋,他到福建东山岛采访。同时访问了革命老根据地,了解了许多革命前辈的英雄事迹和可歌可泣的斗争故事。

1954年3月 《解放军文艺》发表了他的报告文学《东山岛》。同年12月该刊又发表了他的小说处女作《党费》。1956年加入中国作家协会。同年他的小说集 《党费》出版。

作者简介

此后他创作的《七根火柴》《普通劳动者》等一大批小说问世,使他瞩目文坛。《党费》《粮食的故事》《支队政委》等描写了老革命根据地人民的斗争;《七根火柴》《三人行》《赶队》等歌颂了红军二万五千里长征的英雄事迹;《普通劳动者》《妈妈》《休息》等塑造了老一辈革命家的形象。

1974年他与陆柱国合作,将李心田的小说改编成同名电影剧本 《闪闪的红星》,拍成电影上映后,在全国产生广泛影响,获全国少年儿童文艺创作二等奖。

1977年,他连续创作了一组塑造无产阶级革命家形象的作品,其中 《足迹》获1978年全国优秀短篇小说奖。

善于反映革命战争年代红军的战斗生活,是他文学创作的一大特色。

作者简介

主要作品有《党费》《粮食的故事》《普通劳动者》《足迹》《路标》《妈妈》《灯光》等。1974年,与陆柱国创作了第一个电影文学剧本《闪闪的红星》。

小说《支队政委》入选2022年全国甲卷文学类文本阅读。

写作背景

第二次国内革命战争时期,闽粤赣的红军主力奉命北上抗日,留下来坚持斗争的一小支部队,遭到了国民党军队的疯狂“围剿”。为了保存力量,部队暂时转移到山上。这样一来,党和群众失去了联系。在极端困难的条件下,以黄新为代表的共产党员积极组织群众坚持斗争,并与党组织取得联系,《党费》这篇小说就表现了普通党员与普通军民所历经的英勇斗争、流血牺牲的漫长而艰辛的革命斗争生活。

故事背景

1934年10月,中央红军北上长征,国民党调遣重兵进攻“围剿”闽粤赣苏区。军事上,采用“驻剿”和分进合击的战术;政治上,实行移民并村,断绝群众资助红军的粮食来源,欲置红军于死地。在敌人的残酷“围剿”下,我党在苏区的革命工作遇到极大困难。《党费》描绘的就是1934年秋天,游击队开展敌后战争时,一位女共产党员缴党费的故事。

故事原型

在村里坚持斗争的青年妇女卢春兰,为了帮助山上没有盐吃的游击队,便组织群众腌了些咸菜,凑到一起,交给从山上来的人带走。不幸的是,他们在半路上遇到了巡逻的敌人,敌人把全村的群众聚集到一起,用枪威胁他们,要他们说出这件事的组织者。就在敌人要疯狂地进行屠杀的时候,卢春兰领着自己才五六岁的儿子从容地站出来说:“是我!”

故事原型

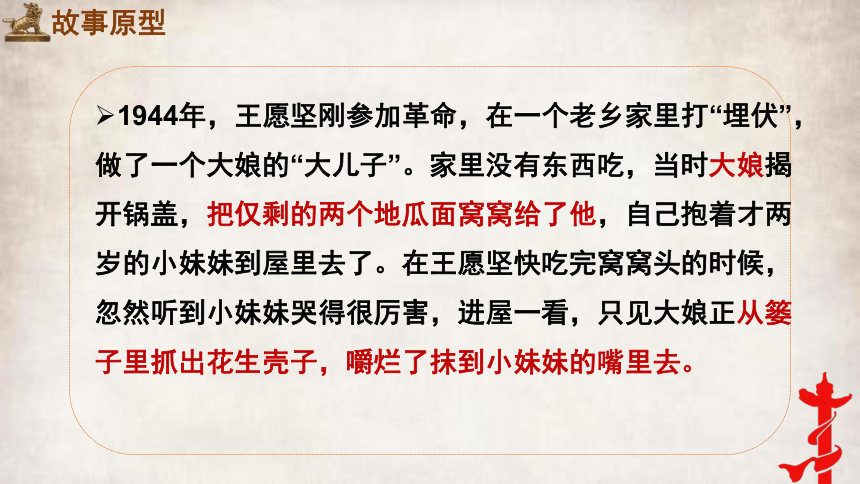

1944年,王愿坚刚参加革命,在一个老乡家里打“埋伏”,做了一个大娘的“大儿子”。家里没有东西吃,当时大娘揭开锅盖,把仅剩的两个地瓜面窝窝给了他,自己抱着才两岁的小妹妹到屋里去了。在王愿坚快吃完窝窝头的时候,忽然听到小妹妹哭得很厉害,进屋一看,只见大娘正从篓子里抓出花生壳子,嚼烂了抹到小妹妹的嘴里去。

故事原型

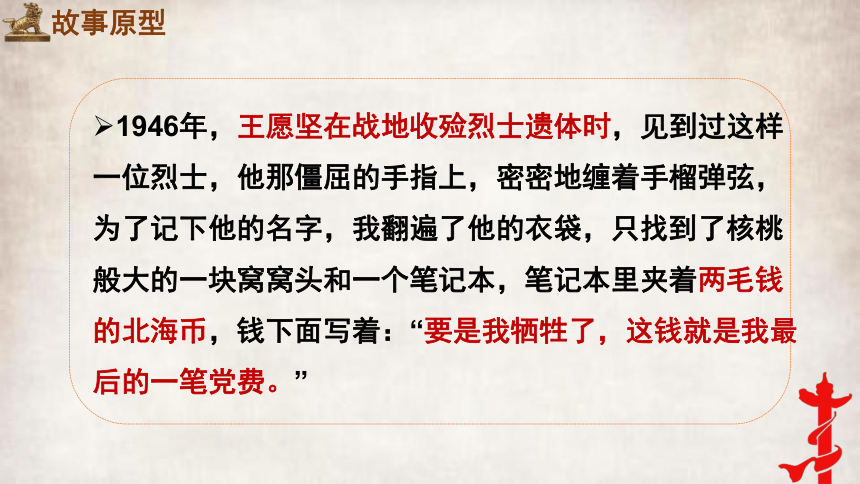

1946年,王愿坚在战地收殓烈士遗体时,见到过这样一位烈士,他那僵屈的手指上,密密地缠着手榴弹弦,为了记下他的名字,我翻遍了他的衣袋,只找到了核桃般大的一块窝窝头和一个笔记本,笔记本里夹着两毛钱的北海币,钱下面写着:“要是我牺牲了,这钱就是我最后的一笔党费。”

知识链接:十七年文学

“十七年文学”指的是从中华人民共和国成立(1949)到“文化大革命”(1966)这一阶段的中国文学历程,属于中国当代文学的一个时期。

十七年文学呈现的特点是非常鲜明的,这一阶段的作品题材主要有三个:

歌颂,回忆,斗争。

歌颂党,党的领袖,社会主义人民;

回忆战争岁月,回忆苦难时代,回忆过去的生活;

和帝国主义、资本主义旧思想、旧观念作斗争。

知识链接:十七年文学

对于小说这种文学体裁来说,其突出特点主要体现在对人物形象的塑造和刻画上。

纵观十七年文学史,大部分作品中的小说人物集中表现为一个在无数风靡一时的革命战争小说中反复出现的名词:英雄。

这些英雄大多具有临危不惧、视死如归、坚强勇敢的特征。

题目解说

党费是党员向党组织交纳的用于党的事业和党的活动的经费。

交纳党费是党员对党组织应尽的义务,是党员关心党的事业的一种表现。

它不仅可以为党组织提供活动经费,给党组织以经济上的帮助,更重要的是可以增强党员的组织观念。

按照党章规定,党员向党组织交纳党费,是党员必须具备的起码条件。

情节梳理

开端

引子

发展

高潮

结局

(第1段)由“我”交党费引出回忆

(第2—5段)被逼上山,斗争形式严峻,“我”奉命寻找黄新

(第6—29段)初到八里坳,与黄新成功接头,黄新要交党费

(第30—55段)再到八里坳,黄新整理咸菜欲交党费,后“我”遭围捕,黄新舍命搭救

(第56—60段)我带着小孩安全回山里,代黄新交党费

情节梳理

本文的线索是什么?

“我”

小说以“我”缴党费引出回忆,以“我”的见闻构成小说的素材,从“我”的角度叙述故事。“我”是连缀小说材料的线索。

情节梳理

小说中黄新带领群众择菜叶子的情节有何作用?(第13段)

(1)情节:提到菜和盐,为下文的腌咸菜等情节发展做了铺垫。

(2)人物:通过神态、动作、语言来表现地下党员的机警和对革命的热情。

情节梳理

小说中如果删去有关黄新孩子的内容好不好?为什么?

①环境:暗示社会环境。小说中写黄新的孩子蘸盐水、抓腌豆角等事,表现了在敌人封锁以后,农村群众生活的极度困苦。

②人物:黄新为了缴党费,为了山里战友的生存,为了革命事业,不让孩子吃咸菜,表现了黄新对党的忠诚。

情节梳理

小说中的“党费”含义有什么变化?

①最初指黄新上缴的两块银洋;

②后来指黄新千方百计组织群众腌制的一筐咸菜;

③最后指黄新为保护同志和党组织而献出的宝贵生命,这位女地下共产党员与敌人斗争的大无畏精神就是最宝贵的党费。

情节梳理

小说情节安排上有什么特点?

人称上:小说采用第一人称,着重描写“我”和黄新的两次会面。

叙述顺序:采用倒叙的手法。

叙述方式:主要采用回忆的方式,围绕缴党费事件。

叙述技巧:既波澜起伏又组织严密

人物形象-黄新

第19段:倒像个三十开外的中年妇人了。头发往上拢着,挽了个髻子,只是头发嫌短了点;当年“剪了头发当红军”的痕迹还多少可以看得出来。脸不怎么丰满,可是两只眼睛却忽悠忽悠有神,看去是那么和善、安详又机警。

外貌描写

有红军的影子,成熟、和善、安详又机警

人物形象-黄新

20段:“一跟党断了联系,就跟断了线的风筝似的,真不是味儿啊。”

语言描写

对党组织思念,联系上之后的高兴与激动

20段:“有我们在,有你们在,咱们想法儿把红旗再打起来!”

渴望战斗的迫切心情,坚强乐观、自信

24段:“是有困难哪,可咱是什么人!十八年上刚出头干的时候,几次反‘围剿’的时候,咱都坚持了,现在的任务也能完成!”

豪迈的英雄气概和顽强的战斗精神

人物形象-黄新

22段:她蓦地像想起什么似的,说:“你看,见了你我喜欢得什么都忘了,该弄点东西给你吃。”她揭开砂罐,拿出两个红薯丝子拌和菜叶做的窝窝,又拉出一个破坛子,在里面掏了半天,摸出一块咸萝卜,递到我脸前说:“自从并了村,离山远了,白鬼看得又严,什么东西也送不上去,你们可受了苦了;好的没有,凑合着吃点吧!”

语言描写

自己已穷得揭不开锅,但仍倾其所有地招待同志,体现了她热情质朴的特点。无论何时,在她心里,首先想到的是党,是红军,充分表现出了黄新的无私与赤诚。

人物形象-黄新

42段:她一霎间变得严肃起来,板着脸,说话也完全不像刚才那么柔声和气了,变得又刚强,又果断。她斩钉截铁地说:“按地下工作的纪律,在这里你得听我管!为了党,你得活着!”她指了指阁楼说:“快上去躲起来,不管出了什么事也不要动,一切有我应付!”

神态描写

临危不惧,干练的组织才能,自我牺牲的崇高精神,表现了一个共产党人最崇高、最纯洁的党性。

语言描写

人物形象-黄新

53段:只见她扭回头来,两眼直盯着被惊呆了的孩子,拉长了声音说:“孩子,好好地听妈妈的话啊!”

神态描写

展现了她伟大的母爱和对党的一腔热诚,誓死也要保卫革命力量。表现她临危不惧,机智勇敢,从容不迫和勇于自我牺牲的光辉品质。

语言描写

人物形象-黄新

26段:打开党证,里面夹着两块银洋。她把银洋拿在手里掂了掂。

语言描写

对丈夫的深情和思念

32段:她妈一扭头看见了,瞅了瞅孩子,又瞅了瞅箩筐里的菜,忙伸手把那根菜拿过来。

她为了革命甘愿忍受生活与精神上的巨大痛苦,表现她崇高的精神境界。

43段:她把菜筐子用草盖了盖,很快地抱起孩子亲了亲,把孩子放在地铺上,又霍地转过身来。

镇定从容、大义凛然、视死如归

人物形象-黄新

她揭起衣裳,把衣裳里子撕开,掏出了一个纸包。纸包里面是一张党证,已经磨损得很旧了,可那上面印的镰刀斧头和县委的印章都还鲜红鲜红的。

动作描写

强烈对比,表明她作为党员的火热的心,一系列动作显示出她郑重的态度。

细节描写

人物形象小结——黄新

热爱党,忠于党,视党的利益高于一切:在极端困难的环境里,她用咸菜来代替银元缴党费,将一颗滚烫的心与党紧紧贴在一起。

聪明机智 ,坚决果敢,坚毅乐观:当白匪闯进门后,她用话语与敌人巧妙周旋,保护了革命同志。

临危不惧,不怕牺牲:敌人知道了她的身份,但她毫无畏惧,沉着冷静,义无反顾。

热情质朴,无私赤诚:“你们可受了苦了;好的没有,凑合着吃点儿吧!”革命同志的真挚情谊。

人物形象

在《党费》中,“我”在小说中的主要作用是什么?

“我”是故事的亲历者、见证者,小说故事是由“我”讲述出来的,便于情感的抒发,真实可信。

“我”是故事情节的推动者,故事情节以“我”的所见所闻展开,黄新因救“我”而献出生命,推动了情节的发展,使故事情节集中紧凑。

“我”是故事的感受者,通过“我”与黄新两次见面的情况,有力地突出了黄新一心向党、忠诚坚贞、勇于牺牲的崇高革命精神,有力地烘托了人物形象,同时深化了小说的主题。

细节与伏笔鉴赏

小说围绕咸菜这一主线,串联了许多生动感人的细节。试做具体说明。

(1)黄新打开党证,拿出丈夫留下的两块银洋缴党费,既点明题目,又说明黄新对党的忠诚,在白色恐怖下,她的心依然与党证上印着的镰刀斧头一样鲜红。

(2)她那饿得“细长的脖子挑着瘦脑袋”的女儿伸手抓了一根腌豆角,黄新“瞅了瞅孩子,又瞅了瞅箩筐里的菜,忙伸手把那根菜拿过来”,这两个“瞅了瞅”包含着丰富的感情。

细节与伏笔鉴赏

(3)当白鬼子来搜查的时候,黄新“把菜筐子用草盖了儿”,然后才“抱起孩子亲了亲”,这一连串的动作说明在她心里这筐咸菜的重要性,刻画了她时时刻刻想到支持武装斗争的思想境界,亲了亲孩子表明她意识到事态的严重性,并且已做好了牺牲的思想准备。

(4)小说在最后也没有一般化地描写黄新被捕的场面,而是用一系列细节描绘了她在敌人逼近窝棚时的应急准备:利索地把菜筐子用草盖了盖儿,从容地交代八角坳党组织的情况,慢条斯理地为女儿梳理头发……这位女共产党员临危不惧的品质以及与亲人、同志永别时的复杂感情就这样跃然纸上。

环境鉴赏

9段:“黑沉沉的,活像个乱葬岗子。只有个把白鬼有气没力地喊两声,大概他们以为根据地的老百姓都被他们的“并村”制服了吧。可是我知道这看来阴森森的村庄里还埋着星星点点的火种,等这些火种越着越旺,连串起来,就会烧起漫天大火的。”

环境特点:黑沉沉,无声无息,阴森恐怖。

作用:是当时血雨腥风,白色恐怖统治的社会现实写照,突出革命斗争的环境艰苦卓绝。

思考环境特点和作用

环境鉴赏

17段:“这是一间用竹篱子糊了泥搭成的窝棚,靠北墙,一堆稻草搭了个地铺,地铺上一堆烂棉套子底下躺着一个小孩子……墙角里三块石头支着一个黑糊糊的砂罐子,这就是她煮饭的锅,再往上看,靠房顶用几根木棒搭了个小阁楼,上面堆着一些破烂家具和几捆甘蔗梢子……。”

国民党的反动统治造成民众的生活动荡和极度贫困,作者把人物置身于这样恶劣的生存环境中,突出她们为了无论多么艰苦的环境都不能动摇他们“把红旗再打起来”而作出牺牲的崇高品质。

主题探究

小说主人公黄新是一名共产党员,也是一个小女孩的妈妈,她连 “一根腌豆角”都不舍得给自己的孩子吃,却把全部家底拿来缴党费。

你是如何看待小说主人公黄新的

黄新是一名优秀的共产党员。黄新作为一名党员,几乎把所有都献给了党,送丈夫当红军,在和组织失去联系的时候依然全力开展活动。她对党是绝对忠诚的。她和所有的人一样都有痛苦,但是她的痛苦又和其他人不一样,她的痛苦是和组织失去了联系,“跟党断了联系,就跟断了线的风筝似的”。当她见到“我”时,其高兴程度不必细说便已清楚。为了山上的同志能有吃食,黄新费尽心思。在一帮子人的合作努力下,终于凑了些咸菜,准备等“我”一到便送上山。

主题探究

作者从一个普通的革命妇女身上,发掘出蕴藏在她心里的伟大的献身精神。这种精神不仅体现在军民鱼水之情上,而且体现在黄新对党赤诚的奉献情怀上,是一种大义凛然的爱憎、一种庄严豪迈的党性与人性交织的革命情感。作者借《党费》是要发掘革命前辈的精神内涵,给人以鼓舞和力量,达到励志教育的目的。

主题探究

小说中如果删去有关黄新孩子的内容好不好?为什么

不好。

原因:

①内容方面:小说中写黄新的孩子沾盐水、抓腌豆角,表现了在敌人封锁以后,农村群众生活的困苦。

②人物方面:黄新为了缴党费,不给孩子吃咸菜,通过对比映衬,侧面表现了黄新对党的忠诚。

③主旨方面:孩子在小说中也有象征意义,让“我”将孩子带上山,意味着党和红军后继有人。

主题探究

文章标题《党费》,从文章内容看应该是黄新同志的,却是用“我”第一人称来叙述,为什么?

①用第一人称进行叙述,贴近读者,让人感动。开篇用我缴党费为引子,采用倒叙的方式引出故事,激发读者兴趣。

②用第一人称叙述,一方面使故事真实可感,另一方面以我的视角描写了与黄新的两次见面,串起了故事,又大大压缩了作品的篇幅,突出典型的场景、细节,凸显人物形象。

③最后通过第一人称“我”为媒介,把自己对黄新的感情融入其中,加深了对黄新的认识。

主题探究

有人说,写人物必须写出他在生死关头的一刹那间的动摇,才能显得真实,人物才能活起来,写英雄人物时只有给他加一点缺陷,才能避免公式化、概念化。王愿坚的《党费》塑造了一位集各种崇高品质于一身的女共产党员的形象,这一人物形象是否有违艺术的真实

主题探究

观点一:不违背。王愿坚笔下的正面人物,形象十分丰满。作者没有写出他们所谓“一刹那间的动摇”,而是按照生活本身的真实写出了英雄本色,写出了他们心灵的崇高。作者在这里是把真、善、美统一了起来。正是生活中的真实,造就了艺术的真实。作者没有拘泥于真人真事,没有单纯地罗列人物的各种言行,而是有生活化的概括,有丰富的想象,通过想象型造出动人的人物形象,从而借小说创作,发掘并升华革命前单的精神内涵,给人以强烈的心灵震撼。

主题探究

观点二:一定程度上违背艺术真实。人性美、人情美的重要性即在于人性、情的真实性。而《党费》中作者过分注重对中心人物形界“高、大、全”的塑造,从而忽视了对人性美、人情美的建构得人物形象显得有些不真实、不丰满。如小说中写黄新连豆角都不让又饿又馋的女儿吃,如此安排情节,固然可以见一位革命母亲的伟大,一位共产党员的可敬,但也使得黄新为一位母亲而言,过于严苛,有失人性、人情的真实性。

主题探究

《党费》这篇小说对于我们如今的广大党员有怎样的启迪意义

《党费》中的共产党员所表现出来的精神在今天仍有一定的现实意义。比如那个时期的共产党员为党为人民的精神——他们为了革命的事业可以奉献自己的一生。与本文类似的故事在革命的年代里时有发生,那些共产党员们看到的不是自己在漫漫的黑夜中随时都可能死亡的令人恐惧的现状,而是革命的未来,也就是我们现在所过的阳光下幸福的生活。这个信仰支撑着他们将党组织作为自己有限的生命的无限的延续。

“缴党费”是那个时代共产党员这种信仰的具体体现,对党负责任,对受苦受难的人民群众负责任。现在的共产党员大多没有经受过战火的洗礼,也不能丢掉这种信仰,不仅仅是按时缴党费,最重要的是不忘自己共产党员的身份,自己的存在是为了传承信仰,为人民服务。做到这一点,才是真正缴了“党费”。

主旨思想

小说描写了一位年轻女共产党员在敌后艰苦环境里的斗争,为了缴纳党费和掩护游击队的同志,献出自己生命的故事,塑造了一个信仰坚定、斗争顽强、勇于牺牲的共产党员形象,赞美了她对党的忠诚,讴歌了她为革命事业献身的精神。

艺术特色

(1)以“我”的视角串起故事并刻画人物。

(2)细节描写丰富情节并丰满人物形象。

(3)动作描写补充情节并透视心理。

谢谢聆听

党 费

第一课时

新课导入

“夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。”爱国之心,忧国之情是中华民族精神力量的核心。当救亡图存成为了时代的最强音,那些最平凡的人儿会怎么做呢?今天,让我们一起学习《党费》。

学习目标

了解王愿坚及其作品,了解小说写作的时代背景。

梳理小说的情节,注意叙述方式。

分析细节描写,概括人物形象。

把握主旨,体会崇高的自我奉献的牺牲精神,提高思想追求。

作者简介

立志写尽革命长征故事

他深入革命根据地,几次重走长征路,访问当地群众和红军老战士、老赤卫队员;他采访了100多位第一次授衔的老将军和9位元帅,并在其中的几位元帅身边生活了一段时间;他每到一处,凡有革命历史博物馆,必去参观,并把他认为有用的资料仔细地记录下来;只要是有关红军题材的资料,他都要借来抄写成册,那时没有复印机,他都是在业余时间、工作间隙用钢笔抄写。

他——被人称为“故事篓子”的王愿坚。

作者简介

王愿坚(1929-1991),当代作家。山东省诸城县人。少时在家乡求学。1944年7月参加革命工作。1945年1月参加八路军。1947年加人中国共产党。在部队历任宣传员、文工团分队长、报社编辑、新华社记者、文艺千事、编辑室副主任等职。在战争期问,随军行军、作战,亲见许多英雄事迹。为了配合部队政治教育,曾写过一些小戏和演唱材料。

1952年后任《解放军文艺》编辑,革命回忆录《星火燎原》编辑。1953年秋,他到福建东山岛采访。同时访问了革命老根据地,了解了许多革命前辈的英雄事迹和可歌可泣的斗争故事。

1954年3月 《解放军文艺》发表了他的报告文学《东山岛》。同年12月该刊又发表了他的小说处女作《党费》。1956年加入中国作家协会。同年他的小说集 《党费》出版。

作者简介

此后他创作的《七根火柴》《普通劳动者》等一大批小说问世,使他瞩目文坛。《党费》《粮食的故事》《支队政委》等描写了老革命根据地人民的斗争;《七根火柴》《三人行》《赶队》等歌颂了红军二万五千里长征的英雄事迹;《普通劳动者》《妈妈》《休息》等塑造了老一辈革命家的形象。

1974年他与陆柱国合作,将李心田的小说改编成同名电影剧本 《闪闪的红星》,拍成电影上映后,在全国产生广泛影响,获全国少年儿童文艺创作二等奖。

1977年,他连续创作了一组塑造无产阶级革命家形象的作品,其中 《足迹》获1978年全国优秀短篇小说奖。

善于反映革命战争年代红军的战斗生活,是他文学创作的一大特色。

作者简介

主要作品有《党费》《粮食的故事》《普通劳动者》《足迹》《路标》《妈妈》《灯光》等。1974年,与陆柱国创作了第一个电影文学剧本《闪闪的红星》。

小说《支队政委》入选2022年全国甲卷文学类文本阅读。

写作背景

第二次国内革命战争时期,闽粤赣的红军主力奉命北上抗日,留下来坚持斗争的一小支部队,遭到了国民党军队的疯狂“围剿”。为了保存力量,部队暂时转移到山上。这样一来,党和群众失去了联系。在极端困难的条件下,以黄新为代表的共产党员积极组织群众坚持斗争,并与党组织取得联系,《党费》这篇小说就表现了普通党员与普通军民所历经的英勇斗争、流血牺牲的漫长而艰辛的革命斗争生活。

故事背景

1934年10月,中央红军北上长征,国民党调遣重兵进攻“围剿”闽粤赣苏区。军事上,采用“驻剿”和分进合击的战术;政治上,实行移民并村,断绝群众资助红军的粮食来源,欲置红军于死地。在敌人的残酷“围剿”下,我党在苏区的革命工作遇到极大困难。《党费》描绘的就是1934年秋天,游击队开展敌后战争时,一位女共产党员缴党费的故事。

故事原型

在村里坚持斗争的青年妇女卢春兰,为了帮助山上没有盐吃的游击队,便组织群众腌了些咸菜,凑到一起,交给从山上来的人带走。不幸的是,他们在半路上遇到了巡逻的敌人,敌人把全村的群众聚集到一起,用枪威胁他们,要他们说出这件事的组织者。就在敌人要疯狂地进行屠杀的时候,卢春兰领着自己才五六岁的儿子从容地站出来说:“是我!”

故事原型

1944年,王愿坚刚参加革命,在一个老乡家里打“埋伏”,做了一个大娘的“大儿子”。家里没有东西吃,当时大娘揭开锅盖,把仅剩的两个地瓜面窝窝给了他,自己抱着才两岁的小妹妹到屋里去了。在王愿坚快吃完窝窝头的时候,忽然听到小妹妹哭得很厉害,进屋一看,只见大娘正从篓子里抓出花生壳子,嚼烂了抹到小妹妹的嘴里去。

故事原型

1946年,王愿坚在战地收殓烈士遗体时,见到过这样一位烈士,他那僵屈的手指上,密密地缠着手榴弹弦,为了记下他的名字,我翻遍了他的衣袋,只找到了核桃般大的一块窝窝头和一个笔记本,笔记本里夹着两毛钱的北海币,钱下面写着:“要是我牺牲了,这钱就是我最后的一笔党费。”

知识链接:十七年文学

“十七年文学”指的是从中华人民共和国成立(1949)到“文化大革命”(1966)这一阶段的中国文学历程,属于中国当代文学的一个时期。

十七年文学呈现的特点是非常鲜明的,这一阶段的作品题材主要有三个:

歌颂,回忆,斗争。

歌颂党,党的领袖,社会主义人民;

回忆战争岁月,回忆苦难时代,回忆过去的生活;

和帝国主义、资本主义旧思想、旧观念作斗争。

知识链接:十七年文学

对于小说这种文学体裁来说,其突出特点主要体现在对人物形象的塑造和刻画上。

纵观十七年文学史,大部分作品中的小说人物集中表现为一个在无数风靡一时的革命战争小说中反复出现的名词:英雄。

这些英雄大多具有临危不惧、视死如归、坚强勇敢的特征。

题目解说

党费是党员向党组织交纳的用于党的事业和党的活动的经费。

交纳党费是党员对党组织应尽的义务,是党员关心党的事业的一种表现。

它不仅可以为党组织提供活动经费,给党组织以经济上的帮助,更重要的是可以增强党员的组织观念。

按照党章规定,党员向党组织交纳党费,是党员必须具备的起码条件。

情节梳理

开端

引子

发展

高潮

结局

(第1段)由“我”交党费引出回忆

(第2—5段)被逼上山,斗争形式严峻,“我”奉命寻找黄新

(第6—29段)初到八里坳,与黄新成功接头,黄新要交党费

(第30—55段)再到八里坳,黄新整理咸菜欲交党费,后“我”遭围捕,黄新舍命搭救

(第56—60段)我带着小孩安全回山里,代黄新交党费

情节梳理

本文的线索是什么?

“我”

小说以“我”缴党费引出回忆,以“我”的见闻构成小说的素材,从“我”的角度叙述故事。“我”是连缀小说材料的线索。

情节梳理

小说中黄新带领群众择菜叶子的情节有何作用?(第13段)

(1)情节:提到菜和盐,为下文的腌咸菜等情节发展做了铺垫。

(2)人物:通过神态、动作、语言来表现地下党员的机警和对革命的热情。

情节梳理

小说中如果删去有关黄新孩子的内容好不好?为什么?

①环境:暗示社会环境。小说中写黄新的孩子蘸盐水、抓腌豆角等事,表现了在敌人封锁以后,农村群众生活的极度困苦。

②人物:黄新为了缴党费,为了山里战友的生存,为了革命事业,不让孩子吃咸菜,表现了黄新对党的忠诚。

情节梳理

小说中的“党费”含义有什么变化?

①最初指黄新上缴的两块银洋;

②后来指黄新千方百计组织群众腌制的一筐咸菜;

③最后指黄新为保护同志和党组织而献出的宝贵生命,这位女地下共产党员与敌人斗争的大无畏精神就是最宝贵的党费。

情节梳理

小说情节安排上有什么特点?

人称上:小说采用第一人称,着重描写“我”和黄新的两次会面。

叙述顺序:采用倒叙的手法。

叙述方式:主要采用回忆的方式,围绕缴党费事件。

叙述技巧:既波澜起伏又组织严密

人物形象-黄新

第19段:倒像个三十开外的中年妇人了。头发往上拢着,挽了个髻子,只是头发嫌短了点;当年“剪了头发当红军”的痕迹还多少可以看得出来。脸不怎么丰满,可是两只眼睛却忽悠忽悠有神,看去是那么和善、安详又机警。

外貌描写

有红军的影子,成熟、和善、安详又机警

人物形象-黄新

20段:“一跟党断了联系,就跟断了线的风筝似的,真不是味儿啊。”

语言描写

对党组织思念,联系上之后的高兴与激动

20段:“有我们在,有你们在,咱们想法儿把红旗再打起来!”

渴望战斗的迫切心情,坚强乐观、自信

24段:“是有困难哪,可咱是什么人!十八年上刚出头干的时候,几次反‘围剿’的时候,咱都坚持了,现在的任务也能完成!”

豪迈的英雄气概和顽强的战斗精神

人物形象-黄新

22段:她蓦地像想起什么似的,说:“你看,见了你我喜欢得什么都忘了,该弄点东西给你吃。”她揭开砂罐,拿出两个红薯丝子拌和菜叶做的窝窝,又拉出一个破坛子,在里面掏了半天,摸出一块咸萝卜,递到我脸前说:“自从并了村,离山远了,白鬼看得又严,什么东西也送不上去,你们可受了苦了;好的没有,凑合着吃点吧!”

语言描写

自己已穷得揭不开锅,但仍倾其所有地招待同志,体现了她热情质朴的特点。无论何时,在她心里,首先想到的是党,是红军,充分表现出了黄新的无私与赤诚。

人物形象-黄新

42段:她一霎间变得严肃起来,板着脸,说话也完全不像刚才那么柔声和气了,变得又刚强,又果断。她斩钉截铁地说:“按地下工作的纪律,在这里你得听我管!为了党,你得活着!”她指了指阁楼说:“快上去躲起来,不管出了什么事也不要动,一切有我应付!”

神态描写

临危不惧,干练的组织才能,自我牺牲的崇高精神,表现了一个共产党人最崇高、最纯洁的党性。

语言描写

人物形象-黄新

53段:只见她扭回头来,两眼直盯着被惊呆了的孩子,拉长了声音说:“孩子,好好地听妈妈的话啊!”

神态描写

展现了她伟大的母爱和对党的一腔热诚,誓死也要保卫革命力量。表现她临危不惧,机智勇敢,从容不迫和勇于自我牺牲的光辉品质。

语言描写

人物形象-黄新

26段:打开党证,里面夹着两块银洋。她把银洋拿在手里掂了掂。

语言描写

对丈夫的深情和思念

32段:她妈一扭头看见了,瞅了瞅孩子,又瞅了瞅箩筐里的菜,忙伸手把那根菜拿过来。

她为了革命甘愿忍受生活与精神上的巨大痛苦,表现她崇高的精神境界。

43段:她把菜筐子用草盖了盖,很快地抱起孩子亲了亲,把孩子放在地铺上,又霍地转过身来。

镇定从容、大义凛然、视死如归

人物形象-黄新

她揭起衣裳,把衣裳里子撕开,掏出了一个纸包。纸包里面是一张党证,已经磨损得很旧了,可那上面印的镰刀斧头和县委的印章都还鲜红鲜红的。

动作描写

强烈对比,表明她作为党员的火热的心,一系列动作显示出她郑重的态度。

细节描写

人物形象小结——黄新

热爱党,忠于党,视党的利益高于一切:在极端困难的环境里,她用咸菜来代替银元缴党费,将一颗滚烫的心与党紧紧贴在一起。

聪明机智 ,坚决果敢,坚毅乐观:当白匪闯进门后,她用话语与敌人巧妙周旋,保护了革命同志。

临危不惧,不怕牺牲:敌人知道了她的身份,但她毫无畏惧,沉着冷静,义无反顾。

热情质朴,无私赤诚:“你们可受了苦了;好的没有,凑合着吃点儿吧!”革命同志的真挚情谊。

人物形象

在《党费》中,“我”在小说中的主要作用是什么?

“我”是故事的亲历者、见证者,小说故事是由“我”讲述出来的,便于情感的抒发,真实可信。

“我”是故事情节的推动者,故事情节以“我”的所见所闻展开,黄新因救“我”而献出生命,推动了情节的发展,使故事情节集中紧凑。

“我”是故事的感受者,通过“我”与黄新两次见面的情况,有力地突出了黄新一心向党、忠诚坚贞、勇于牺牲的崇高革命精神,有力地烘托了人物形象,同时深化了小说的主题。

细节与伏笔鉴赏

小说围绕咸菜这一主线,串联了许多生动感人的细节。试做具体说明。

(1)黄新打开党证,拿出丈夫留下的两块银洋缴党费,既点明题目,又说明黄新对党的忠诚,在白色恐怖下,她的心依然与党证上印着的镰刀斧头一样鲜红。

(2)她那饿得“细长的脖子挑着瘦脑袋”的女儿伸手抓了一根腌豆角,黄新“瞅了瞅孩子,又瞅了瞅箩筐里的菜,忙伸手把那根菜拿过来”,这两个“瞅了瞅”包含着丰富的感情。

细节与伏笔鉴赏

(3)当白鬼子来搜查的时候,黄新“把菜筐子用草盖了儿”,然后才“抱起孩子亲了亲”,这一连串的动作说明在她心里这筐咸菜的重要性,刻画了她时时刻刻想到支持武装斗争的思想境界,亲了亲孩子表明她意识到事态的严重性,并且已做好了牺牲的思想准备。

(4)小说在最后也没有一般化地描写黄新被捕的场面,而是用一系列细节描绘了她在敌人逼近窝棚时的应急准备:利索地把菜筐子用草盖了盖儿,从容地交代八角坳党组织的情况,慢条斯理地为女儿梳理头发……这位女共产党员临危不惧的品质以及与亲人、同志永别时的复杂感情就这样跃然纸上。

环境鉴赏

9段:“黑沉沉的,活像个乱葬岗子。只有个把白鬼有气没力地喊两声,大概他们以为根据地的老百姓都被他们的“并村”制服了吧。可是我知道这看来阴森森的村庄里还埋着星星点点的火种,等这些火种越着越旺,连串起来,就会烧起漫天大火的。”

环境特点:黑沉沉,无声无息,阴森恐怖。

作用:是当时血雨腥风,白色恐怖统治的社会现实写照,突出革命斗争的环境艰苦卓绝。

思考环境特点和作用

环境鉴赏

17段:“这是一间用竹篱子糊了泥搭成的窝棚,靠北墙,一堆稻草搭了个地铺,地铺上一堆烂棉套子底下躺着一个小孩子……墙角里三块石头支着一个黑糊糊的砂罐子,这就是她煮饭的锅,再往上看,靠房顶用几根木棒搭了个小阁楼,上面堆着一些破烂家具和几捆甘蔗梢子……。”

国民党的反动统治造成民众的生活动荡和极度贫困,作者把人物置身于这样恶劣的生存环境中,突出她们为了无论多么艰苦的环境都不能动摇他们“把红旗再打起来”而作出牺牲的崇高品质。

主题探究

小说主人公黄新是一名共产党员,也是一个小女孩的妈妈,她连 “一根腌豆角”都不舍得给自己的孩子吃,却把全部家底拿来缴党费。

你是如何看待小说主人公黄新的

黄新是一名优秀的共产党员。黄新作为一名党员,几乎把所有都献给了党,送丈夫当红军,在和组织失去联系的时候依然全力开展活动。她对党是绝对忠诚的。她和所有的人一样都有痛苦,但是她的痛苦又和其他人不一样,她的痛苦是和组织失去了联系,“跟党断了联系,就跟断了线的风筝似的”。当她见到“我”时,其高兴程度不必细说便已清楚。为了山上的同志能有吃食,黄新费尽心思。在一帮子人的合作努力下,终于凑了些咸菜,准备等“我”一到便送上山。

主题探究

作者从一个普通的革命妇女身上,发掘出蕴藏在她心里的伟大的献身精神。这种精神不仅体现在军民鱼水之情上,而且体现在黄新对党赤诚的奉献情怀上,是一种大义凛然的爱憎、一种庄严豪迈的党性与人性交织的革命情感。作者借《党费》是要发掘革命前辈的精神内涵,给人以鼓舞和力量,达到励志教育的目的。

主题探究

小说中如果删去有关黄新孩子的内容好不好?为什么

不好。

原因:

①内容方面:小说中写黄新的孩子沾盐水、抓腌豆角,表现了在敌人封锁以后,农村群众生活的困苦。

②人物方面:黄新为了缴党费,不给孩子吃咸菜,通过对比映衬,侧面表现了黄新对党的忠诚。

③主旨方面:孩子在小说中也有象征意义,让“我”将孩子带上山,意味着党和红军后继有人。

主题探究

文章标题《党费》,从文章内容看应该是黄新同志的,却是用“我”第一人称来叙述,为什么?

①用第一人称进行叙述,贴近读者,让人感动。开篇用我缴党费为引子,采用倒叙的方式引出故事,激发读者兴趣。

②用第一人称叙述,一方面使故事真实可感,另一方面以我的视角描写了与黄新的两次见面,串起了故事,又大大压缩了作品的篇幅,突出典型的场景、细节,凸显人物形象。

③最后通过第一人称“我”为媒介,把自己对黄新的感情融入其中,加深了对黄新的认识。

主题探究

有人说,写人物必须写出他在生死关头的一刹那间的动摇,才能显得真实,人物才能活起来,写英雄人物时只有给他加一点缺陷,才能避免公式化、概念化。王愿坚的《党费》塑造了一位集各种崇高品质于一身的女共产党员的形象,这一人物形象是否有违艺术的真实

主题探究

观点一:不违背。王愿坚笔下的正面人物,形象十分丰满。作者没有写出他们所谓“一刹那间的动摇”,而是按照生活本身的真实写出了英雄本色,写出了他们心灵的崇高。作者在这里是把真、善、美统一了起来。正是生活中的真实,造就了艺术的真实。作者没有拘泥于真人真事,没有单纯地罗列人物的各种言行,而是有生活化的概括,有丰富的想象,通过想象型造出动人的人物形象,从而借小说创作,发掘并升华革命前单的精神内涵,给人以强烈的心灵震撼。

主题探究

观点二:一定程度上违背艺术真实。人性美、人情美的重要性即在于人性、情的真实性。而《党费》中作者过分注重对中心人物形界“高、大、全”的塑造,从而忽视了对人性美、人情美的建构得人物形象显得有些不真实、不丰满。如小说中写黄新连豆角都不让又饿又馋的女儿吃,如此安排情节,固然可以见一位革命母亲的伟大,一位共产党员的可敬,但也使得黄新为一位母亲而言,过于严苛,有失人性、人情的真实性。

主题探究

《党费》这篇小说对于我们如今的广大党员有怎样的启迪意义

《党费》中的共产党员所表现出来的精神在今天仍有一定的现实意义。比如那个时期的共产党员为党为人民的精神——他们为了革命的事业可以奉献自己的一生。与本文类似的故事在革命的年代里时有发生,那些共产党员们看到的不是自己在漫漫的黑夜中随时都可能死亡的令人恐惧的现状,而是革命的未来,也就是我们现在所过的阳光下幸福的生活。这个信仰支撑着他们将党组织作为自己有限的生命的无限的延续。

“缴党费”是那个时代共产党员这种信仰的具体体现,对党负责任,对受苦受难的人民群众负责任。现在的共产党员大多没有经受过战火的洗礼,也不能丢掉这种信仰,不仅仅是按时缴党费,最重要的是不忘自己共产党员的身份,自己的存在是为了传承信仰,为人民服务。做到这一点,才是真正缴了“党费”。

主旨思想

小说描写了一位年轻女共产党员在敌后艰苦环境里的斗争,为了缴纳党费和掩护游击队的同志,献出自己生命的故事,塑造了一个信仰坚定、斗争顽强、勇于牺牲的共产党员形象,赞美了她对党的忠诚,讴歌了她为革命事业献身的精神。

艺术特色

(1)以“我”的视角串起故事并刻画人物。

(2)细节描写丰富情节并丰满人物形象。

(3)动作描写补充情节并透视心理。

谢谢聆听