第一单元隋唐时期:繁荣与开放的时代材料题训练--2024-2025学年统编版七年级下册历史

文档属性

| 名称 | 第一单元隋唐时期:繁荣与开放的时代材料题训练--2024-2025学年统编版七年级下册历史 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 401.9KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-02 16:29:20 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

中小学教育资源及组卷应用平台

第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代 材料题训练

1.构建和谐社会是当今的焦点话题之一。加强与少数民族之间的和谐,则更是事关国家统一,地区发展的重大问题。阅读以下材料,回答相关问题:

材料一:隋唐时期,尤其是唐朝前期国内民族关系是我国封建社会历史上最好的时期之一,隋唐之所以能掀起在深度和广度上超过两汉的经济文化高潮,与民族融合是密不可分的。

材料二:唐朝在对待少数民族的问题上,采取了多样化的方式。唐太宗采用恩威并施的手段来巩固和发展民族友好关系。唐玄宗又多次册封少数民族首领,加强了与少数民族政权的密切联系。民族友好成为了唐朝与少数民族交往的主题词。

材料三:如下图

回答下列问题:

(1)材料一中“唐朝前期国内民族关系是我国封建社会历史上最好的时期之一”,是什么民族政策促进了该局面的出现?

(2)根据材料二和所学知识,指出唐朝对待民族关系的方式。(至少三种)

(3)写出材料三所反映的历史事件,该事件是如何促进各民族之间的相互交融?

(4)结合材料和所学知识分析,你认为良好的民族关系对社会发展有什么作用?

2.唐朝是中国古代繁荣与开放的朝代,它经济繁荣,文化发达,声名远播,具有中国历史上令人振奋的盛唐气象。

政治之盛

材料一 (经过唐太宗一段统治后)天下大稔(丰收),流散者咸归乡里,米斗不过三四钱,终岁断死刑才二十九人。……皆外户不闭,行旅不赍粮,取给于道路。

——《资治通鉴·唐纪》

材料二 忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓禀俱丰实。九州道路无豺狼,远行不劳吉日出。

——唐·杜甫《忆昔》

(1)材料一和材料二分别描绘了唐朝不同时期繁荣富庶、天下太平的盛世景象,它们分别被称之为什么?

经济之盛

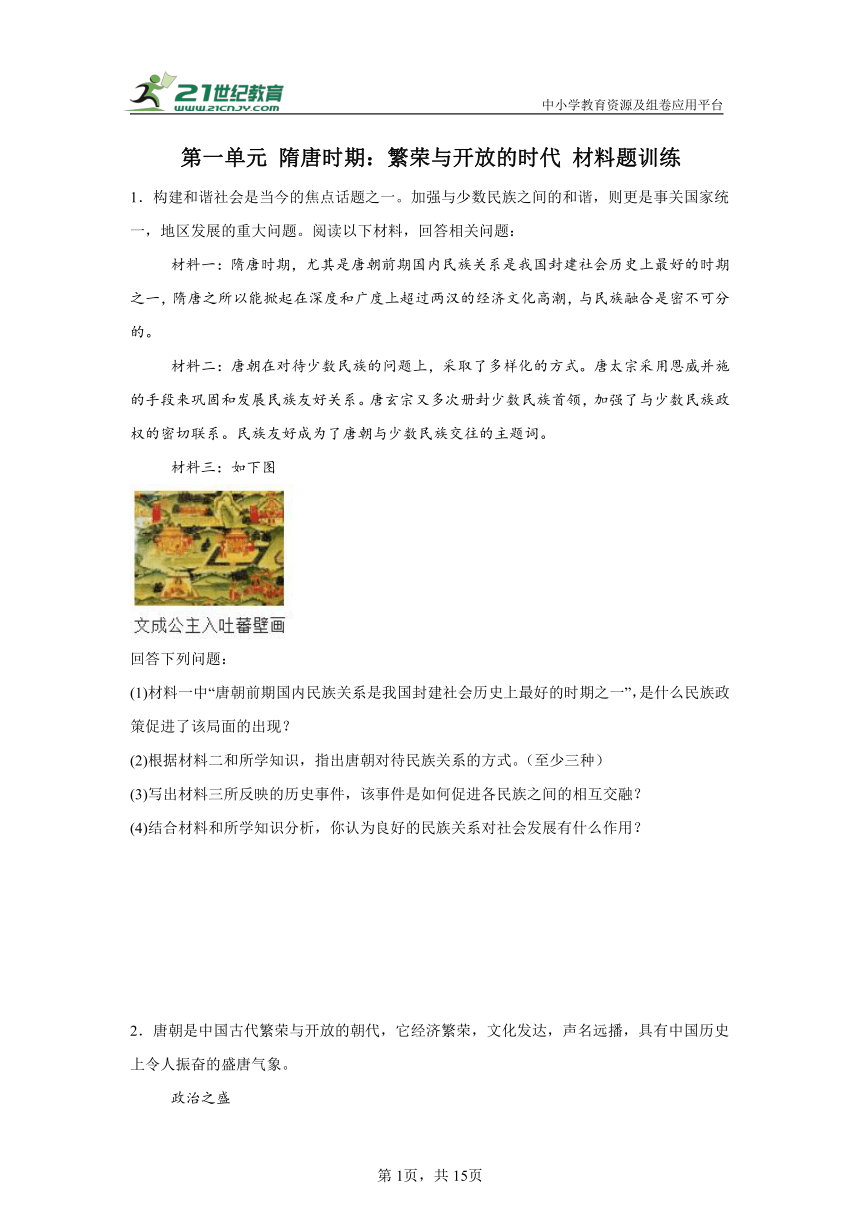

材料三

(2)唐朝时期,农业工具的创新极大地促进了生产的发展,材料三中唐朝出现的两种新农具分别叫什么?它们有什么共同作用?

文化之盛

材料四 唐朝国力强盛,经济繁荣,社会安定,疆域辽阔,对外交流频繁。丝绸之路的畅通,让异域文化与唐朝本土文化相互碰撞交融,为诗歌创作提供了丰富的素材。文人墨客们或歌颂壮丽山河,或描绘边疆风光,或抒发报国之志,或倾诉人生感慨。

(3)“唐诗宋词元曲”,唐朝时期的诗歌是中国文学史上的璀璨明珠,具有极高的艺术价值和深远的历史意义。其中有“诗仙”“诗圣”美誉的诗人分别是谁?

3.阅读材料,完成下列要求。

材料一 秦汉时期,中央集权制度的确立为中国历史上的统一奠定了基础。秦始皇统一六国后,推行郡县制,统一文字、度量衡,并修筑长城以巩固边疆。这些措施不仅加强了中央对地方的控制,也促进了各地经济文化的交流与融合。汉代继承秦制,进一步通过“推恩令”等措施削弱地方势力,巩固了统一局面。

——摘编自吕思勉《中国通史》

材料二 隋唐时期,大运河的开凿与贯通成为国家统一的重要标志。运河连接了南北经济重心,使得江南的粮食、物资能够源源不断地运往北方,支持了中央政权的运转。唐代诗人白居易曾赞颂运河为“天下通衢”,可见其在当时的重要性。运河的贯通不仅促进了经济的繁荣,也加速了南北文化的交流与融合。

——摘编自陈寅恪《隋唐制度渊源略论稿》

(1)依据材料一,概括秦汉时期中央集权制的作用。

(2)依据材料二和所学知识,请用史实说明“隋唐时期大运河的开凿与贯通成为国家统一的重要标志”的依据。

(3)上述材料和问题体现了中国古代历史发展的哪一基本线索?

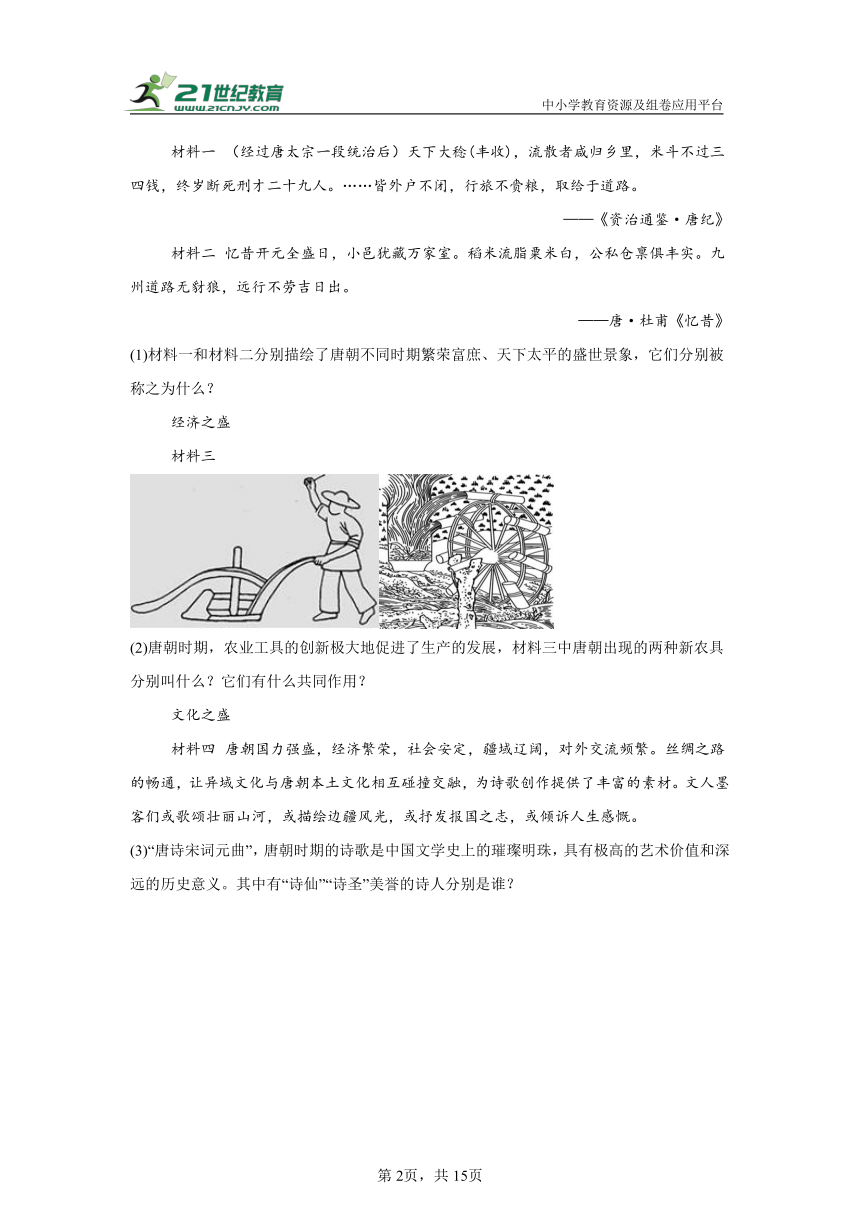

4.阅读材料,完成下列要求。

材料一

材料二 唐朝陶瓷器不仅流行国内,而且在海外广受欢迎,埃及的福斯塔特出土了一万两千多块中国瓷器残片。出土的唐越窑青瓷器形有碗、罐、盆、盒等。碗的造型十分丰富,有玉璧底碗,圈足碗及折腰碗等……残片上刻划的纹饰题材有莲花纹、鹦鹉纹,甚至水波龙纹等。

——摘编自叶喆民著《中国陶瓷史》

材料三 唐人善于融合西北少数民族和天竺、波斯等外来文化,这在妇女服装上有明显的反映。女装富有时装性,往往由争奇的宫廷妇女服装发展到民间,被纷纷效仿。

——摘编自沈从文王孖著《中国服饰史》

材料四 唐朝是当时世界上最先进的国家,其强盛的国力和灿烂的文化吸引着周边各国,成为他们竞相学习的对象。……唐朝时,陆上、海上丝绸之路畅通,往来于丝路上的人们不再仅仅是商人,还有各国使者、留学生和寻求信仰理念的学者等。

——摘编自卜宪群《中国通史(第3卷)·隋唐五代两宋》

(1)根据史料可信度,指出材料一中史料的史料类型。

(2)根据材料二,概括唐代陶瓷业繁荣的表现。

(3)根据材料三,概括唐朝女子服饰的特点。

(4)根据材料四并结合所学知识,分析唐朝中外文化交流盛况空前的原因。

5.阅读材料,完成下列要求。

材料一 根据儒家“征召有才能的人才能更好地解决国家种种问题”的基本信条,隋唐时期把平等竞争机制引入选官制度,向社会各阶层人才打开了入仕的大门。

——摘编自张国安《中国古代文官选拔制度及其现代借鉴》

材料二 唐太宗继位后,已完成统一,然民间残破已极……唐太宗命房玄龄省并冗员,中央政府文武官员的名额,仅留六百四十三员;命五品以上的京官,轮流值宿于中书省,以便随时延见,垂询民间疾苦和政事得失……到贞观四年时,米价每斗不过三四钱,社会秩序安定。

——摘编自傅乐成著《中国通史》

材料三 自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母。

——《资治通鉴》卷一九八

(1)材料一中的“选官制度”是什么?根据材料一并结合所学,分析该制度的建立的意义?

(2)根据材料二,分析唐太宗继位后“民间”发生变化的原因。

(3)根据材料三,指出唐太宗采取了什么样的民族政策。

6.有人说“隋朝,犹如一颗流星划过历史的夜空,时间虽然短暂却光芒四射。”阅读下列材料,回答问题。

材料一 千里长河一旦开,亡隋波浪九天来。银帆未落干戈起,惆怅龙舟更不回。

——胡曾《汴水》

尽道隋亡为此河,至尽千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。

——皮日休《汴河怀古》

材料二 水国寒消春日长,燕莺催促花枝忙。风吹金榜落凡世,三十三人名字香。

——唐·周匡物《及第谣》

请回答:

(1)通过材料一中诗人们对隋朝大运河的评价,该河的开通在当时有何重要意义?

(2)写出材料二中这种选官制度的名称。它的创立有何积极影响?该选官制度正式诞生于哪个朝代?唐朝时武则天对这一制度的发展作出了怎样的贡献?

(3)隋朝曾经“光芒四射”,最终却短命而亡,原因是什么?

7.阅读下列材料

材料一 太宗十八举义兵,……三十有五致太平。功成理定何神速,速在推心置人腹。

一一白居易《七德舞》

材料二 忆昔开元全胜日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。

——杜甫《忆昔》

材料三 似闻赞普更求亲,舅甥和好应难弃。

——杜甫《近闻》

材料四 鉴真盲目航东海,一片精诚照太清。

——郭沫若

请回答:

(1)写出材料一中“太宗”的姓名。他在位期间出现了怎样的政治局面?结合所学知识,列举其“推心置人腹”的表现。

(2)材料二反映出盛世局面下哪一产业发展迅速?列举唐代该产业中改进、推广的新式生产工具。

(3)举一例赞普“求亲”的事例。体现了唐太宗怎样的民族政策?列举两个唐玄宗时期和唐朝来往的少数民族或少数民族政权。

(4)材料四中鉴真“航东海”的目的地是哪里?结合所学知识,再举一例唐代中外交往的史实。

(5)结合上述材料,说说唐朝前期兴盛的原因有哪些?

8.【重大工程与历史发展】

材料一 从政治上看,开运河是为了巩固隋朝封建政权的需要,通过运河直达江淮,从而加强了东都洛阳与江南地区的联系,以进一步控制江南。从经济上看 关中和河洛地区的物资不足以供应隋中央政府的需要,必须转运南方的物资。通过陆路转运运输量不大,费用又高,而利用旧河道开通运河,是最好的办法。从军事上看,由于发动了对高丽的战争, 需要运输大量军队和物资,利用运河转运比较便捷。当然开运河与隋炀帝本人巡游作乐,眷恋江南景色和物质繁华也有直接关系。

——朱绍侯等主编《中国古代史 上册》

材料二 长安城中通向城门的街道的宽度都在100米以上,其中介于宫城和皇城之间的横街宽达220米……最窄的是四周沿城墙的顺城街,宽度也有25米……唐长安城面积超过84.1平方公里,可容纳百万人口 日本飞鸟、奈良时代的都城,如藤原京、平城京就是仿效长安城而建的。

——摘编自卢嘉锡主编《中国科学技术史》

(1)根据材料一,概括隋朝开通大运河的原因,并结合所学分析开通大运河的影响。

(2)根据材料二并结合所学,简述唐长安城的地位。

9.阅读材料,完成下列要求。

材料一 隋朝在中华帝国的正午时分高调登场,却匆忙谢幕,在中国历史上书写了一段宛如昙花般脆弱短暂的璀璨辉煌。这是一个被宏图大业压垮的王朝,是一个持续发酵着争议的王朝,是一个名声扫地但留下丰厚遗产的王朝。

——摘自张程《昙花王朝:隋帝国的短暂与辉煌》

材料二 当东都洛阳还是一个硕大无比的工地时,杨广又征发河南、淮北各地百姓一百多万人赶赴规划中的运河沿线。之后,杨广又两次大征民力,开通了另外两条运河。各地官府连续征发民工,民工因为长时间、超负荷的繁重劳动和恶劣的待遇大批大批地死去。被征发的民工有超过一半死在了运河工地上。

——摘编自《杨广兴修大运河工程,功在千秋,祸在当代》

材料三 隋文帝杨坚在秦汉长安城原址东南二十里处建造了新长安城,城池规模宏大,商贸繁荣。隋炀帝即位后,又建造了新洛阳城,城池规模更胜长安,宫殿寺院更加壮观,人口更加庞大,内外商贸更加兴旺。长安和洛阳相辅相成,吸引了无数的外国使节、商人、僧人、学者等来访,展现了隋朝的开放和自信。

(1)据材料一并结合所学知识,列举两例隋朝“留下的丰厚遗产”。

(2)根据材料二并结合所学知识,解释说明为什么隋朝会“名声扫地”?这注定了隋朝会有怎样的结局?

(3)综合上述材料,概括隋朝的特点。

10.阅读下列材料,回答问题。

材料一:“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。”。千里长河一旦开,亡隋波浪九天来。

(1)材料一中的“此河”“长河”是我国古代哪一水利工程?在位的皇帝是谁?

(2)这一水利工程以为 中心,北抵 ,南至 郡。

(3)这一水利工程的开凿和贯通,有何重大影响?

材料二:水国寒消春日长,燕莺催促花枝忙。风吹金榜落凡世,三十三人名字香。

——周匡物《及第谣》

(4)材料二体现了我国古代哪一选官制度?这一制度诞生的标志性事件是什么?

(5)武则天统治时期,大力发展了这一制度,她创立了什么考试方法,亲自面试考生?

11.创新是生产力不断发展的动力,也是一个民族进步的灵魂,自古以来中华民族就是富有创新精神的民族。结合所学知识,回答以下问题。

材料一 隋唐之前,选官主要凭靠家世背景,世家大族子弟虽无才学,不思进取,照样“坐至公卿”,世代垄断高官显位。

——北师大版历史七年级(下册)

材料二 科举选官的基本原则是由朝廷设立一些科目,公开竞争,择优录取……隋朝的科举制度还处于开创的阶段,大体在隋炀帝时期……成为国家纯粹按照才学标准选拔文士担任官吏的考试制度。

——摘编自刘宗绪《唐代的选和举》

材料三 (唐太宗)尝私幸端门,见新科进士缀行而出,喜曰:“天下英雄,入吾彀中矣。”……正所谓“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头”。

(1)对比材料一和材料二,指出两者的选官标准发生的变化。

(2)根据材料二概括指“科举选官”的突出特点。结合所学,指出其正式诞生的标志是什么?

(3)结合所学,指出材料三中的历史人物对科举制的贡献。分析材料三可知,科举制度最大的受益者是谁?由此可见科举制度实施的根本目的是什么?

12.阅读下列材料:

材料一 唐太宗说:“自古皆贵中华,贱夷秋,朕独爱之如一。”

材料二 政治稳定、经济发达、文化繁荣的唐帝国,很快实现了唐太宗提出的“四夷自服”的目标,长安成为世界性城市,每天聚集数以千计的不同肤色和服饰的外国人,唐文化通过各国的使节、商人、僧侣、学者、留学生被传播到亚默各地,而影响最深的则是东亚地区,形成了以唐为中心的东亚文化图。

(1)材料一中“中华”、“夷狄”分别指的是什么 表明唐太宗实行的是怎样的民族政策

(2)根据材料二分析唐文化圈形成的原因是哪些

(3)列举唐时为中日、中印文化交流做出贡献的历史代表人物各一人。

13.阅读下列材料,回答问题。

材料一 科举选官的基本原则是由朝廷设立一些科目,公开竞争,择优录取……隋朝的科举制度还处于开创的阶段,大体在隋炀帝时期……成为国家纯粹按照才学标准选拔文士担任官吏的考试制度。

——摘编自刘宗绪《唐代的选和举》

材料二 尝私幸端门,见新进士缀行而出,喜曰:“天下英雄入吾彀中矣!”……故有诗云:“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头!”

——摘编自王定保《唐摭言》

材料三 则天初革命,大搜遗逸,四方之士应制者向万人。则天御雄阳城南门,亲自临试,张说对策为天下第一。

——摘编自刘肃《大唐新语·卷八》

(1)据材料一,概括隋朝科举制度的特点。结合所学知识,指出隋朝的科举制度开创“大体在隋炀帝时期”的依据。

(2)据材料二、三并结合所学知识,指出唐太宗、武则天完善科举制的具体措施。

(3)综上所述并结合所学知识,概括科举制的积极影响。

14.中国古代的对外交往,历史悠久,源远流长。阅读材料,完成下列要求。

材料一 唐朝对外交往具有自己突出的特点:对外交往的范围更加广泛,且具有持续性;对外交往的形式多种多样,有使节来往、留学生、贸易交流、宗教往来等。唐朝频繁的对外交往产生了巨大的影响,促进了亚洲乃至世界文明的进步。

——摘编自袁行霈主编《中华文明史》第三卷

(1)根据材料一,概括唐朝对外交往的特点。

材料二 盛唐文化气象恢宏,犹如磁石般吸引着周边国家和政权前来学习和交流。发达的海上和陆上交通,推动了中外交流的繁荣。新罗、日本等国家曾派遣留学生,常驻长安,学习唐朝先进的文化和社会制度。

——摘编自中国地图出版社《中国历史地图册》

(2)根据材料二,概括唐朝中外交流繁荣的原因有哪些。

(3)唐朝中外文化交流的史实对今天构建和谐世界有何借鉴意义

15.阅读下列材料,回答问题。

材料一 虽在农与工肆之人,有能则举之,高予之爵,重予之禄,任之以事……故官无常贵,而民无终贱,有能则举之,无能则下之。

——墨翟《墨子》

材料二 (唐太宗)尝私幸端门,见新进士缀行而出,喜曰:“天下英雄入吾彀中(原指箭射出去所能达到的范围,后用以比喻牢笼、圈套)矣。”赵嘏诗云:“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头。”

——王定保《唐摭言》

材料三 科举敝政乎,科举法之最善者也。古者世卿,《春秋》讥之,讥世卿所以立科举也。世卿之弊,世家之子,不必读书,不必知学,虽呆愚淫佚,亦循例入政。则求读书求知学者必少,如是故上无才。齐民之裔,虽复读书,虽复知学,而格于品第,末从得官,则求读书求知学者亦少,如是故下无才。上下无才,国之大患也。科举立,斯二弊革矣。

——梁启超《论科举》

(1)根据材料一,归纳墨子有关官员选拔的观点。

(2)材料二、材料三都涉及我国历史上的什么选官制度 试根据这两则材料并结合所学知识,简述其积极影响。

(3)指出上述选官制度的实质,并援引材料二中的一句话加以印证。

16.阅读下列材料,回答问题。

材料一 他是扬州大明寺的高僧,接受日本僧人的邀请东渡日本,前5次都因种种原因没有成功,辛劳过度而双目失明。但他仍矢志不渝,继续进行第6次东渡,终于在754年抵达日本。

——《中国历史》七年级下册

材料二 贞观初年,玄奘西行到达目的地后,遍访名寺,研习佛法,曾在佛学最高学府那烂陀寺游学,成为远近闻名的佛学大师。10多年后,玄奘携带大量佛经回到长安,此后主持译经工作,为中国佛教的发展做出重大贡献。

——《大唐大慈恩寺三藏法师传》

(1)根据材料一,这位高僧是谁?他为中日文化交流做出了哪些贡献?

(2)材料二中,玄奘西行前往哪国取经?根据他的口述,由其弟子记录成书《大唐西域记》。请说出这部文献的历史地位。

(3)请你再列举两例隋唐时期中外文化交流的事实。

17.阅读下列材料,回答问题。

材料一 唐太宗说:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。”

材料二 (松赞干布)及与公主归国,谓所亲曰:“……今我得尚大唐公主,为幸实多。当为公主筑一城,以夸示后代。”……仍遣首豪子弟,请入国学以习《诗》《书》。又请中国识文之人典其表疏。

——《旧唐书》

材料三 “外甥是先皇帝舅宿亲,又蒙降金城公主,遂和同为一家。天下百姓,普皆安乐。”

——吐蕃赞普尺带珠丹给唐朝皇帝的书信

(1)材料一的中心思想是什么?这一思想有何积极意义?

(2)材料二中松赞干布所说的“大唐公主”是谁?松赞干布为何要迎娶“大唐公主”?

(3)材料三中“吐蕃”是今天哪个少数民族的祖先建立的政权?吐蕃赞普上书的内容说明了什么?

18.阅读下列材料,回答问题。

材料一 至贞观三年,关中半热……官吏多自清谨,制驭王公、妃主之家大姓豪猾之伍,皆畏成屏迹,无敢侵欺细人。商旅野次,无复盗贼,囹圄常空、马牛布野,外户不闭。又频致丰稔,米斗三四钱,行旅自京师至于岭表,自山东至于沧海,皆不赍粮,取给于路

——《贞观政要·政体》

材料二 天下诸津,舟航所聚……弘舸巨舰,千轴万艘,交贸往还,昧旦永日。

——《旧唐书·崔融传》

材料三 唐太宗统治时期,注意吸取隋亡的教训,重视发展农业,减轻农民的赋役;注意“戒奢从简”。政治比较清明,经济发展较快,国力逐步加强。

——《中国历史》七年级下册

(1)分别指出材料一、二描述的盛世景象在历史上被称为什么?分别呈现了怎样的盛世局面?

(2)根据材料三并结合所学知识,唐太宗是如何处理“舟水”关系的吗?

19.阅读下列材料, 回答问题。

科举制在我国封建社会延续了约1300年,发挥了重要作用,后来被历史淘汰。阅读材料,回答问题。

材料一 隋唐科举制……自产生之日起就确立了由政府出面招生,考生“皆怀牒(证件)自列于州县”的自由报考原则,贵族和平民皆可参加公开考试。……举凡政治、经济、军事、文化、天文、地理、民族等各种与国计民生相关的大事,皆可为考试内容……一切以程文(文章)定去留,为草野寒酸之士开辟了登仕之途……

——摘编自杨齐福《科举制度与近代文化》

(1)据材料一,概括科举制的特点,并简要指出科举制的积极作用。

材料二 西国莫不慕之,近代渐设考试以取人才,而为学优则仕之举。今英、法、美均已见端,将来必至推广。

——丁韪良《西学考略》

(2)材料二反映了什么现象?

材料三 中国进入近代以后,剧烈的社会大变动迫切需要大批与时代相适应的人才……而科举制度依旧执迷于八股文、小楷试帖,所取之人内不能兴国富邦,外不能御侮抗敌。

——摘编自杨齐福《科举制度与近代文化》

(3)据材料三,指出科举制被历史淘汰的主要原因。

20.阅读下列材料,回答问题。

材料一 唐朝对外经济文化交流频繁,东亚有日本、新罗,中亚有波斯、大食……印度半岛的天竺以及东南亚各国……日本为了学习中国的先进文化,派遣使节到中国。中国也有很多人到日本,传播中国文化。

材料二 他接受日本僧人的邀请,先后六次东渡才到达日本,在传播佛教与盛唐文化上,有很大的历史功绩。由他主持修建的唐招提寺被确定为日本国宝。

材料三 贞观年间,他历经千辛万苦到达天竺。十余年后,他携带大量佛经回到长安,根据他口述写成的著作是研究中外交流史的珍贵文献。

(1)材料一列举的国家中,物产居唐朝进口首位的是哪个国家?材料中日本派遣的“使节”在当时被称为什么?

(2)材料二涉及的是哪位唐朝高僧的贡献?他在日本除了传授佛经外,还传播了什么?(写出一例)

(3)材料三涉及的是哪位唐朝高僧的贡献?“根据他口述写成的著作”指的是什么?

(4)通过三则材料,你认为中外经济文化交流有什么作用?

中小学教育资源及组卷应用平台

中小学教育资源及组卷应用平台

第14页,共15页

第15页,共15页

《第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代 材料题训练》参考答案

1.(1)政策:开明的民族政策。

(2)方式:和亲、册封、设置机构。

(3)事件:文成公主入藏;说明:文成公主带去了蔬菜种子、茶叶、丝绸、工艺品以及佛经、医药、历法、科学技术等方面的书籍,唐蕃和亲,促进了吐蕃经济和社会的发展,也增进了唐蕃的友好关系。

(4)作用:良好的民族关系能促进社会的发展和进步。

2.(1)材料一:贞观之治;材料二:开元盛世

(2)农具:曲辕犁;筒车。共同作用:促进了粮食(亩)产量的提高。

(3)“诗仙”:李白。“诗圣”:杜甫

3.(1)为中国历史上的统一奠定了基础:促进了各地经济文化的交流与融合:(意思相近即可)

(2)大运河以洛阳为中心,沟通了南北方,使得江南的粮食、物资能够源源不断地运往北方,促进了南北经济文化的交流,维护了隋唐的统一。(答出大运河;答出大运河开凿的意义)

(3)统一多民族国家的形成与发展。(意思相近即可)

4.(1)类型:实物史料

(2)表现:陶瓷器不仅流行国内,而且在海外广受欢迎;陶瓷器种类繁多;造型丰富

(3)特点:融合了西北少数民族和天竺、波斯等外来文化;女装富有时装性。

(4)原因:唐朝是当时世界上最先进的国家;强盛的国力和灿烂的文化;交通发达

5.(1)制度:科举制。意义:科举制度是我国古代选官制度的重大变革。它的延续和完善,加强了朝廷在选官上的权力,使通过考试选拔官员的用人制度逐渐确立。它不仅扩大了统治基础,对社会阶层流动也起到积极作用,还显著提高了整个官僚队伍的文化素养。

(2)原因:裁剪冗官;关心民间疾苦,以民为本

(3)政策:开明的民族政策

6.(1)意义:大运河的开凿和贯通,带动了沿河城市的繁荣与发展,加强了南北地区政治、经济和文化上的交流,有利于国家统一和民族交融。

(2)名称:科举制。影响:加强了朝廷在选官上的权力,使通过考试选拔官员的用人制度逐渐确立;它不仅扩大了统治基础,对社会阶层流动也起到积极作用,还显著提高了整个官僚队伍的文化素养。朝代:隋朝。贡献:大力发展科举制,创立殿试制度,亲自面试考生。

(3)原因:隋炀帝的暴政。

7.(1)姓名:李世民;

局面:贞观之治;

表现:虚心纳谏、广纳贤才。

(2)产业:农业;

新式生产工具:筒车;曲辕犁

(3)事例:文成(金城)公主入吐蕃;

民族政策:开明的民族政策;

举例:回纥、靺鞨、南诏。

(4)目的地:日本;

史实:玄奘西行、遣唐使来华(任意一点即 可)。

(5)原因:政治清明;善于用人;重视生产;民族交往(开明的民族政策);对外开放。

8.(1)原因:政治上,控制江南,巩固政权;经济上,转运南方的物资以供应隋朝中央政府;军事上,便于大量运输军队和物资攻打高丽;个人因素上,便利隋炀帝巡游作乐。(任意两点)

影响:加强了南北地区政治、经济和文化上的交流;有利于国家统一和民族交融。(答出任意一点即可)

(2)地位:唐朝都城长安既是政治、经济、文化交流中心,也是闻名中外的国际大都市;深刻影响了日本的城市建设,在世界城市建筑史上占有重要的地位。(答出两点即可)

9.(1)创立科举制;开凿贯通南北的大运河;确立三省六部制等。

(2)隋炀帝杨广统治残暴,滥用民力,赋役繁重导致民不聊生。这注定了隋朝快速灭亡的结局。

(3)短暂而辉煌(短暂而繁荣);自信、开放。

10.(1)水利工程:大运河

皇帝:隋炀帝

(2) 洛阳 涿郡 余杭

(3)影响:促进了南北地区政治、经济和文化交流。

(4)选官制度:科举制

标志性事件:进士科的设立

(5)考试方法:殿试

11.(1)变化:从依据家世背景到依据才学。

(2)突出特点:分科考试,公开竞争,择优录取。诞生标志:隋炀帝设置进士科

(3)贡献:增加考科举考试科目,鼓励士人报考,进士科逐渐成为最重要的科目。最大的受益者:皇帝。 根本目的:维护统治(巩固统治)。

12.(1)分别指唐王朝、周边少数民族;

开明、平等、友好的民族政策

(2)唐朝政治稳定、经济发达、文化繁荣,对东亚地区产生深刻影响。

(3)鉴真、玄奘

13.(1)特点:分科考试;公开竞争,择优录取;以才学为标准。(答出其中任意一点即可)

依据:隋炀帝时,设置进士科,标志着通过考试选拔人才的科举制创立。

(2)措施:唐太宗:增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科逐渐成为最重要的科目。

武则天:大力发展科举制,创立殿试。

(3)积极影响:加强了朝廷在选官上的权力;使通过考试选拔官员的用人制度逐渐确立;扩大了统治基础;对社会阶层流动也起到积极作用;显著提高了整个官僚队伍的文化素养。(答出其中任意两点即可)

14.(1)对外开放范围广泛,具有持续性,形式多样,双向交流。

(2)唐朝文化和制度先进; 唐朝海陆交通发达; 唐朝实行开放的对外政策等。(任答两点即可)

(3)要倡导交流、开放和合作; 要友好往来,互相学习等。(任答一点,言之有理即可)

15.(1)特点:不论贵贱,选贤用能(或尚贤)。

(2)选官制度:科举制度。

积极影响:科举制的创立,是中国古代选官制度的一大变革,加强了朝廷在选官上的权力,扩大了官员选拔的范围,使有才学的人能够由此参政,促进了社会阶层的流动,同时也推动了教育的发展。

(3)实质:维护封建统治秩序。

印证:“天下英雄入吾彀中矣”。

16.(1)鉴真;传授佛经,传播医药、文学、书法、建筑、绘画等。

(2)天竺;是研究中外交流的珍贵文献。

(3)遣隋使和遣唐使;隋唐与新罗的交往;唐朝与东罗马帝国、大食的交往

17.(1)民族平等。有利于各民族之间经济文化的交流和民族交融。

(2)文成公主。因为松赞干布仰慕中原文化,想向中原学习先进的文化等。

(3)藏族。说明唐蕃关系更加密切,已经“和同为一家”了。

18.(1)材料一:“贞观之治”;局面:贞观年间,关中粮食丰产,商业繁荣,社会治安良好,监狱常空,民众生活富足,物价低廉。

材料二:“开元盛世”;局面:水上交通发达;经济繁荣。

(2)吸取隋亡教训;减轻人民的劳役负担;鼓励发展农业生产;“戒奢从简”。

19.(1)特点:政府主导;自由报考;公开考试;平等竞争;考试内容丰富;择优取士。(言之有理,答对二点即可)

作用:使大批有真才实学的人有机会进入各级政府任职。

(2)现象:西方国家学习科举制。(言之有理即可)

(3)原因:科举制选拔的人才已不适应时代的需求。

20.(1)国家:新罗;“使节”称为:遣唐使。

(2)高僧:鉴真;传播:医学。

(3)高僧:玄奘;著作:《大唐西域记》。

(4)作用:有利于促进中华文化的进步和发展,壮大民族文化;有利于国家人民之间的友好往来,发展友好合作。

中小学教育资源及组卷应用平台

第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代 材料题训练

1.构建和谐社会是当今的焦点话题之一。加强与少数民族之间的和谐,则更是事关国家统一,地区发展的重大问题。阅读以下材料,回答相关问题:

材料一:隋唐时期,尤其是唐朝前期国内民族关系是我国封建社会历史上最好的时期之一,隋唐之所以能掀起在深度和广度上超过两汉的经济文化高潮,与民族融合是密不可分的。

材料二:唐朝在对待少数民族的问题上,采取了多样化的方式。唐太宗采用恩威并施的手段来巩固和发展民族友好关系。唐玄宗又多次册封少数民族首领,加强了与少数民族政权的密切联系。民族友好成为了唐朝与少数民族交往的主题词。

材料三:如下图

回答下列问题:

(1)材料一中“唐朝前期国内民族关系是我国封建社会历史上最好的时期之一”,是什么民族政策促进了该局面的出现?

(2)根据材料二和所学知识,指出唐朝对待民族关系的方式。(至少三种)

(3)写出材料三所反映的历史事件,该事件是如何促进各民族之间的相互交融?

(4)结合材料和所学知识分析,你认为良好的民族关系对社会发展有什么作用?

2.唐朝是中国古代繁荣与开放的朝代,它经济繁荣,文化发达,声名远播,具有中国历史上令人振奋的盛唐气象。

政治之盛

材料一 (经过唐太宗一段统治后)天下大稔(丰收),流散者咸归乡里,米斗不过三四钱,终岁断死刑才二十九人。……皆外户不闭,行旅不赍粮,取给于道路。

——《资治通鉴·唐纪》

材料二 忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓禀俱丰实。九州道路无豺狼,远行不劳吉日出。

——唐·杜甫《忆昔》

(1)材料一和材料二分别描绘了唐朝不同时期繁荣富庶、天下太平的盛世景象,它们分别被称之为什么?

经济之盛

材料三

(2)唐朝时期,农业工具的创新极大地促进了生产的发展,材料三中唐朝出现的两种新农具分别叫什么?它们有什么共同作用?

文化之盛

材料四 唐朝国力强盛,经济繁荣,社会安定,疆域辽阔,对外交流频繁。丝绸之路的畅通,让异域文化与唐朝本土文化相互碰撞交融,为诗歌创作提供了丰富的素材。文人墨客们或歌颂壮丽山河,或描绘边疆风光,或抒发报国之志,或倾诉人生感慨。

(3)“唐诗宋词元曲”,唐朝时期的诗歌是中国文学史上的璀璨明珠,具有极高的艺术价值和深远的历史意义。其中有“诗仙”“诗圣”美誉的诗人分别是谁?

3.阅读材料,完成下列要求。

材料一 秦汉时期,中央集权制度的确立为中国历史上的统一奠定了基础。秦始皇统一六国后,推行郡县制,统一文字、度量衡,并修筑长城以巩固边疆。这些措施不仅加强了中央对地方的控制,也促进了各地经济文化的交流与融合。汉代继承秦制,进一步通过“推恩令”等措施削弱地方势力,巩固了统一局面。

——摘编自吕思勉《中国通史》

材料二 隋唐时期,大运河的开凿与贯通成为国家统一的重要标志。运河连接了南北经济重心,使得江南的粮食、物资能够源源不断地运往北方,支持了中央政权的运转。唐代诗人白居易曾赞颂运河为“天下通衢”,可见其在当时的重要性。运河的贯通不仅促进了经济的繁荣,也加速了南北文化的交流与融合。

——摘编自陈寅恪《隋唐制度渊源略论稿》

(1)依据材料一,概括秦汉时期中央集权制的作用。

(2)依据材料二和所学知识,请用史实说明“隋唐时期大运河的开凿与贯通成为国家统一的重要标志”的依据。

(3)上述材料和问题体现了中国古代历史发展的哪一基本线索?

4.阅读材料,完成下列要求。

材料一

材料二 唐朝陶瓷器不仅流行国内,而且在海外广受欢迎,埃及的福斯塔特出土了一万两千多块中国瓷器残片。出土的唐越窑青瓷器形有碗、罐、盆、盒等。碗的造型十分丰富,有玉璧底碗,圈足碗及折腰碗等……残片上刻划的纹饰题材有莲花纹、鹦鹉纹,甚至水波龙纹等。

——摘编自叶喆民著《中国陶瓷史》

材料三 唐人善于融合西北少数民族和天竺、波斯等外来文化,这在妇女服装上有明显的反映。女装富有时装性,往往由争奇的宫廷妇女服装发展到民间,被纷纷效仿。

——摘编自沈从文王孖著《中国服饰史》

材料四 唐朝是当时世界上最先进的国家,其强盛的国力和灿烂的文化吸引着周边各国,成为他们竞相学习的对象。……唐朝时,陆上、海上丝绸之路畅通,往来于丝路上的人们不再仅仅是商人,还有各国使者、留学生和寻求信仰理念的学者等。

——摘编自卜宪群《中国通史(第3卷)·隋唐五代两宋》

(1)根据史料可信度,指出材料一中史料的史料类型。

(2)根据材料二,概括唐代陶瓷业繁荣的表现。

(3)根据材料三,概括唐朝女子服饰的特点。

(4)根据材料四并结合所学知识,分析唐朝中外文化交流盛况空前的原因。

5.阅读材料,完成下列要求。

材料一 根据儒家“征召有才能的人才能更好地解决国家种种问题”的基本信条,隋唐时期把平等竞争机制引入选官制度,向社会各阶层人才打开了入仕的大门。

——摘编自张国安《中国古代文官选拔制度及其现代借鉴》

材料二 唐太宗继位后,已完成统一,然民间残破已极……唐太宗命房玄龄省并冗员,中央政府文武官员的名额,仅留六百四十三员;命五品以上的京官,轮流值宿于中书省,以便随时延见,垂询民间疾苦和政事得失……到贞观四年时,米价每斗不过三四钱,社会秩序安定。

——摘编自傅乐成著《中国通史》

材料三 自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母。

——《资治通鉴》卷一九八

(1)材料一中的“选官制度”是什么?根据材料一并结合所学,分析该制度的建立的意义?

(2)根据材料二,分析唐太宗继位后“民间”发生变化的原因。

(3)根据材料三,指出唐太宗采取了什么样的民族政策。

6.有人说“隋朝,犹如一颗流星划过历史的夜空,时间虽然短暂却光芒四射。”阅读下列材料,回答问题。

材料一 千里长河一旦开,亡隋波浪九天来。银帆未落干戈起,惆怅龙舟更不回。

——胡曾《汴水》

尽道隋亡为此河,至尽千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。

——皮日休《汴河怀古》

材料二 水国寒消春日长,燕莺催促花枝忙。风吹金榜落凡世,三十三人名字香。

——唐·周匡物《及第谣》

请回答:

(1)通过材料一中诗人们对隋朝大运河的评价,该河的开通在当时有何重要意义?

(2)写出材料二中这种选官制度的名称。它的创立有何积极影响?该选官制度正式诞生于哪个朝代?唐朝时武则天对这一制度的发展作出了怎样的贡献?

(3)隋朝曾经“光芒四射”,最终却短命而亡,原因是什么?

7.阅读下列材料

材料一 太宗十八举义兵,……三十有五致太平。功成理定何神速,速在推心置人腹。

一一白居易《七德舞》

材料二 忆昔开元全胜日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。

——杜甫《忆昔》

材料三 似闻赞普更求亲,舅甥和好应难弃。

——杜甫《近闻》

材料四 鉴真盲目航东海,一片精诚照太清。

——郭沫若

请回答:

(1)写出材料一中“太宗”的姓名。他在位期间出现了怎样的政治局面?结合所学知识,列举其“推心置人腹”的表现。

(2)材料二反映出盛世局面下哪一产业发展迅速?列举唐代该产业中改进、推广的新式生产工具。

(3)举一例赞普“求亲”的事例。体现了唐太宗怎样的民族政策?列举两个唐玄宗时期和唐朝来往的少数民族或少数民族政权。

(4)材料四中鉴真“航东海”的目的地是哪里?结合所学知识,再举一例唐代中外交往的史实。

(5)结合上述材料,说说唐朝前期兴盛的原因有哪些?

8.【重大工程与历史发展】

材料一 从政治上看,开运河是为了巩固隋朝封建政权的需要,通过运河直达江淮,从而加强了东都洛阳与江南地区的联系,以进一步控制江南。从经济上看 关中和河洛地区的物资不足以供应隋中央政府的需要,必须转运南方的物资。通过陆路转运运输量不大,费用又高,而利用旧河道开通运河,是最好的办法。从军事上看,由于发动了对高丽的战争, 需要运输大量军队和物资,利用运河转运比较便捷。当然开运河与隋炀帝本人巡游作乐,眷恋江南景色和物质繁华也有直接关系。

——朱绍侯等主编《中国古代史 上册》

材料二 长安城中通向城门的街道的宽度都在100米以上,其中介于宫城和皇城之间的横街宽达220米……最窄的是四周沿城墙的顺城街,宽度也有25米……唐长安城面积超过84.1平方公里,可容纳百万人口 日本飞鸟、奈良时代的都城,如藤原京、平城京就是仿效长安城而建的。

——摘编自卢嘉锡主编《中国科学技术史》

(1)根据材料一,概括隋朝开通大运河的原因,并结合所学分析开通大运河的影响。

(2)根据材料二并结合所学,简述唐长安城的地位。

9.阅读材料,完成下列要求。

材料一 隋朝在中华帝国的正午时分高调登场,却匆忙谢幕,在中国历史上书写了一段宛如昙花般脆弱短暂的璀璨辉煌。这是一个被宏图大业压垮的王朝,是一个持续发酵着争议的王朝,是一个名声扫地但留下丰厚遗产的王朝。

——摘自张程《昙花王朝:隋帝国的短暂与辉煌》

材料二 当东都洛阳还是一个硕大无比的工地时,杨广又征发河南、淮北各地百姓一百多万人赶赴规划中的运河沿线。之后,杨广又两次大征民力,开通了另外两条运河。各地官府连续征发民工,民工因为长时间、超负荷的繁重劳动和恶劣的待遇大批大批地死去。被征发的民工有超过一半死在了运河工地上。

——摘编自《杨广兴修大运河工程,功在千秋,祸在当代》

材料三 隋文帝杨坚在秦汉长安城原址东南二十里处建造了新长安城,城池规模宏大,商贸繁荣。隋炀帝即位后,又建造了新洛阳城,城池规模更胜长安,宫殿寺院更加壮观,人口更加庞大,内外商贸更加兴旺。长安和洛阳相辅相成,吸引了无数的外国使节、商人、僧人、学者等来访,展现了隋朝的开放和自信。

(1)据材料一并结合所学知识,列举两例隋朝“留下的丰厚遗产”。

(2)根据材料二并结合所学知识,解释说明为什么隋朝会“名声扫地”?这注定了隋朝会有怎样的结局?

(3)综合上述材料,概括隋朝的特点。

10.阅读下列材料,回答问题。

材料一:“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。”。千里长河一旦开,亡隋波浪九天来。

(1)材料一中的“此河”“长河”是我国古代哪一水利工程?在位的皇帝是谁?

(2)这一水利工程以为 中心,北抵 ,南至 郡。

(3)这一水利工程的开凿和贯通,有何重大影响?

材料二:水国寒消春日长,燕莺催促花枝忙。风吹金榜落凡世,三十三人名字香。

——周匡物《及第谣》

(4)材料二体现了我国古代哪一选官制度?这一制度诞生的标志性事件是什么?

(5)武则天统治时期,大力发展了这一制度,她创立了什么考试方法,亲自面试考生?

11.创新是生产力不断发展的动力,也是一个民族进步的灵魂,自古以来中华民族就是富有创新精神的民族。结合所学知识,回答以下问题。

材料一 隋唐之前,选官主要凭靠家世背景,世家大族子弟虽无才学,不思进取,照样“坐至公卿”,世代垄断高官显位。

——北师大版历史七年级(下册)

材料二 科举选官的基本原则是由朝廷设立一些科目,公开竞争,择优录取……隋朝的科举制度还处于开创的阶段,大体在隋炀帝时期……成为国家纯粹按照才学标准选拔文士担任官吏的考试制度。

——摘编自刘宗绪《唐代的选和举》

材料三 (唐太宗)尝私幸端门,见新科进士缀行而出,喜曰:“天下英雄,入吾彀中矣。”……正所谓“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头”。

(1)对比材料一和材料二,指出两者的选官标准发生的变化。

(2)根据材料二概括指“科举选官”的突出特点。结合所学,指出其正式诞生的标志是什么?

(3)结合所学,指出材料三中的历史人物对科举制的贡献。分析材料三可知,科举制度最大的受益者是谁?由此可见科举制度实施的根本目的是什么?

12.阅读下列材料:

材料一 唐太宗说:“自古皆贵中华,贱夷秋,朕独爱之如一。”

材料二 政治稳定、经济发达、文化繁荣的唐帝国,很快实现了唐太宗提出的“四夷自服”的目标,长安成为世界性城市,每天聚集数以千计的不同肤色和服饰的外国人,唐文化通过各国的使节、商人、僧侣、学者、留学生被传播到亚默各地,而影响最深的则是东亚地区,形成了以唐为中心的东亚文化图。

(1)材料一中“中华”、“夷狄”分别指的是什么 表明唐太宗实行的是怎样的民族政策

(2)根据材料二分析唐文化圈形成的原因是哪些

(3)列举唐时为中日、中印文化交流做出贡献的历史代表人物各一人。

13.阅读下列材料,回答问题。

材料一 科举选官的基本原则是由朝廷设立一些科目,公开竞争,择优录取……隋朝的科举制度还处于开创的阶段,大体在隋炀帝时期……成为国家纯粹按照才学标准选拔文士担任官吏的考试制度。

——摘编自刘宗绪《唐代的选和举》

材料二 尝私幸端门,见新进士缀行而出,喜曰:“天下英雄入吾彀中矣!”……故有诗云:“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头!”

——摘编自王定保《唐摭言》

材料三 则天初革命,大搜遗逸,四方之士应制者向万人。则天御雄阳城南门,亲自临试,张说对策为天下第一。

——摘编自刘肃《大唐新语·卷八》

(1)据材料一,概括隋朝科举制度的特点。结合所学知识,指出隋朝的科举制度开创“大体在隋炀帝时期”的依据。

(2)据材料二、三并结合所学知识,指出唐太宗、武则天完善科举制的具体措施。

(3)综上所述并结合所学知识,概括科举制的积极影响。

14.中国古代的对外交往,历史悠久,源远流长。阅读材料,完成下列要求。

材料一 唐朝对外交往具有自己突出的特点:对外交往的范围更加广泛,且具有持续性;对外交往的形式多种多样,有使节来往、留学生、贸易交流、宗教往来等。唐朝频繁的对外交往产生了巨大的影响,促进了亚洲乃至世界文明的进步。

——摘编自袁行霈主编《中华文明史》第三卷

(1)根据材料一,概括唐朝对外交往的特点。

材料二 盛唐文化气象恢宏,犹如磁石般吸引着周边国家和政权前来学习和交流。发达的海上和陆上交通,推动了中外交流的繁荣。新罗、日本等国家曾派遣留学生,常驻长安,学习唐朝先进的文化和社会制度。

——摘编自中国地图出版社《中国历史地图册》

(2)根据材料二,概括唐朝中外交流繁荣的原因有哪些。

(3)唐朝中外文化交流的史实对今天构建和谐世界有何借鉴意义

15.阅读下列材料,回答问题。

材料一 虽在农与工肆之人,有能则举之,高予之爵,重予之禄,任之以事……故官无常贵,而民无终贱,有能则举之,无能则下之。

——墨翟《墨子》

材料二 (唐太宗)尝私幸端门,见新进士缀行而出,喜曰:“天下英雄入吾彀中(原指箭射出去所能达到的范围,后用以比喻牢笼、圈套)矣。”赵嘏诗云:“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头。”

——王定保《唐摭言》

材料三 科举敝政乎,科举法之最善者也。古者世卿,《春秋》讥之,讥世卿所以立科举也。世卿之弊,世家之子,不必读书,不必知学,虽呆愚淫佚,亦循例入政。则求读书求知学者必少,如是故上无才。齐民之裔,虽复读书,虽复知学,而格于品第,末从得官,则求读书求知学者亦少,如是故下无才。上下无才,国之大患也。科举立,斯二弊革矣。

——梁启超《论科举》

(1)根据材料一,归纳墨子有关官员选拔的观点。

(2)材料二、材料三都涉及我国历史上的什么选官制度 试根据这两则材料并结合所学知识,简述其积极影响。

(3)指出上述选官制度的实质,并援引材料二中的一句话加以印证。

16.阅读下列材料,回答问题。

材料一 他是扬州大明寺的高僧,接受日本僧人的邀请东渡日本,前5次都因种种原因没有成功,辛劳过度而双目失明。但他仍矢志不渝,继续进行第6次东渡,终于在754年抵达日本。

——《中国历史》七年级下册

材料二 贞观初年,玄奘西行到达目的地后,遍访名寺,研习佛法,曾在佛学最高学府那烂陀寺游学,成为远近闻名的佛学大师。10多年后,玄奘携带大量佛经回到长安,此后主持译经工作,为中国佛教的发展做出重大贡献。

——《大唐大慈恩寺三藏法师传》

(1)根据材料一,这位高僧是谁?他为中日文化交流做出了哪些贡献?

(2)材料二中,玄奘西行前往哪国取经?根据他的口述,由其弟子记录成书《大唐西域记》。请说出这部文献的历史地位。

(3)请你再列举两例隋唐时期中外文化交流的事实。

17.阅读下列材料,回答问题。

材料一 唐太宗说:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。”

材料二 (松赞干布)及与公主归国,谓所亲曰:“……今我得尚大唐公主,为幸实多。当为公主筑一城,以夸示后代。”……仍遣首豪子弟,请入国学以习《诗》《书》。又请中国识文之人典其表疏。

——《旧唐书》

材料三 “外甥是先皇帝舅宿亲,又蒙降金城公主,遂和同为一家。天下百姓,普皆安乐。”

——吐蕃赞普尺带珠丹给唐朝皇帝的书信

(1)材料一的中心思想是什么?这一思想有何积极意义?

(2)材料二中松赞干布所说的“大唐公主”是谁?松赞干布为何要迎娶“大唐公主”?

(3)材料三中“吐蕃”是今天哪个少数民族的祖先建立的政权?吐蕃赞普上书的内容说明了什么?

18.阅读下列材料,回答问题。

材料一 至贞观三年,关中半热……官吏多自清谨,制驭王公、妃主之家大姓豪猾之伍,皆畏成屏迹,无敢侵欺细人。商旅野次,无复盗贼,囹圄常空、马牛布野,外户不闭。又频致丰稔,米斗三四钱,行旅自京师至于岭表,自山东至于沧海,皆不赍粮,取给于路

——《贞观政要·政体》

材料二 天下诸津,舟航所聚……弘舸巨舰,千轴万艘,交贸往还,昧旦永日。

——《旧唐书·崔融传》

材料三 唐太宗统治时期,注意吸取隋亡的教训,重视发展农业,减轻农民的赋役;注意“戒奢从简”。政治比较清明,经济发展较快,国力逐步加强。

——《中国历史》七年级下册

(1)分别指出材料一、二描述的盛世景象在历史上被称为什么?分别呈现了怎样的盛世局面?

(2)根据材料三并结合所学知识,唐太宗是如何处理“舟水”关系的吗?

19.阅读下列材料, 回答问题。

科举制在我国封建社会延续了约1300年,发挥了重要作用,后来被历史淘汰。阅读材料,回答问题。

材料一 隋唐科举制……自产生之日起就确立了由政府出面招生,考生“皆怀牒(证件)自列于州县”的自由报考原则,贵族和平民皆可参加公开考试。……举凡政治、经济、军事、文化、天文、地理、民族等各种与国计民生相关的大事,皆可为考试内容……一切以程文(文章)定去留,为草野寒酸之士开辟了登仕之途……

——摘编自杨齐福《科举制度与近代文化》

(1)据材料一,概括科举制的特点,并简要指出科举制的积极作用。

材料二 西国莫不慕之,近代渐设考试以取人才,而为学优则仕之举。今英、法、美均已见端,将来必至推广。

——丁韪良《西学考略》

(2)材料二反映了什么现象?

材料三 中国进入近代以后,剧烈的社会大变动迫切需要大批与时代相适应的人才……而科举制度依旧执迷于八股文、小楷试帖,所取之人内不能兴国富邦,外不能御侮抗敌。

——摘编自杨齐福《科举制度与近代文化》

(3)据材料三,指出科举制被历史淘汰的主要原因。

20.阅读下列材料,回答问题。

材料一 唐朝对外经济文化交流频繁,东亚有日本、新罗,中亚有波斯、大食……印度半岛的天竺以及东南亚各国……日本为了学习中国的先进文化,派遣使节到中国。中国也有很多人到日本,传播中国文化。

材料二 他接受日本僧人的邀请,先后六次东渡才到达日本,在传播佛教与盛唐文化上,有很大的历史功绩。由他主持修建的唐招提寺被确定为日本国宝。

材料三 贞观年间,他历经千辛万苦到达天竺。十余年后,他携带大量佛经回到长安,根据他口述写成的著作是研究中外交流史的珍贵文献。

(1)材料一列举的国家中,物产居唐朝进口首位的是哪个国家?材料中日本派遣的“使节”在当时被称为什么?

(2)材料二涉及的是哪位唐朝高僧的贡献?他在日本除了传授佛经外,还传播了什么?(写出一例)

(3)材料三涉及的是哪位唐朝高僧的贡献?“根据他口述写成的著作”指的是什么?

(4)通过三则材料,你认为中外经济文化交流有什么作用?

中小学教育资源及组卷应用平台

中小学教育资源及组卷应用平台

第14页,共15页

第15页,共15页

《第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代 材料题训练》参考答案

1.(1)政策:开明的民族政策。

(2)方式:和亲、册封、设置机构。

(3)事件:文成公主入藏;说明:文成公主带去了蔬菜种子、茶叶、丝绸、工艺品以及佛经、医药、历法、科学技术等方面的书籍,唐蕃和亲,促进了吐蕃经济和社会的发展,也增进了唐蕃的友好关系。

(4)作用:良好的民族关系能促进社会的发展和进步。

2.(1)材料一:贞观之治;材料二:开元盛世

(2)农具:曲辕犁;筒车。共同作用:促进了粮食(亩)产量的提高。

(3)“诗仙”:李白。“诗圣”:杜甫

3.(1)为中国历史上的统一奠定了基础:促进了各地经济文化的交流与融合:(意思相近即可)

(2)大运河以洛阳为中心,沟通了南北方,使得江南的粮食、物资能够源源不断地运往北方,促进了南北经济文化的交流,维护了隋唐的统一。(答出大运河;答出大运河开凿的意义)

(3)统一多民族国家的形成与发展。(意思相近即可)

4.(1)类型:实物史料

(2)表现:陶瓷器不仅流行国内,而且在海外广受欢迎;陶瓷器种类繁多;造型丰富

(3)特点:融合了西北少数民族和天竺、波斯等外来文化;女装富有时装性。

(4)原因:唐朝是当时世界上最先进的国家;强盛的国力和灿烂的文化;交通发达

5.(1)制度:科举制。意义:科举制度是我国古代选官制度的重大变革。它的延续和完善,加强了朝廷在选官上的权力,使通过考试选拔官员的用人制度逐渐确立。它不仅扩大了统治基础,对社会阶层流动也起到积极作用,还显著提高了整个官僚队伍的文化素养。

(2)原因:裁剪冗官;关心民间疾苦,以民为本

(3)政策:开明的民族政策

6.(1)意义:大运河的开凿和贯通,带动了沿河城市的繁荣与发展,加强了南北地区政治、经济和文化上的交流,有利于国家统一和民族交融。

(2)名称:科举制。影响:加强了朝廷在选官上的权力,使通过考试选拔官员的用人制度逐渐确立;它不仅扩大了统治基础,对社会阶层流动也起到积极作用,还显著提高了整个官僚队伍的文化素养。朝代:隋朝。贡献:大力发展科举制,创立殿试制度,亲自面试考生。

(3)原因:隋炀帝的暴政。

7.(1)姓名:李世民;

局面:贞观之治;

表现:虚心纳谏、广纳贤才。

(2)产业:农业;

新式生产工具:筒车;曲辕犁

(3)事例:文成(金城)公主入吐蕃;

民族政策:开明的民族政策;

举例:回纥、靺鞨、南诏。

(4)目的地:日本;

史实:玄奘西行、遣唐使来华(任意一点即 可)。

(5)原因:政治清明;善于用人;重视生产;民族交往(开明的民族政策);对外开放。

8.(1)原因:政治上,控制江南,巩固政权;经济上,转运南方的物资以供应隋朝中央政府;军事上,便于大量运输军队和物资攻打高丽;个人因素上,便利隋炀帝巡游作乐。(任意两点)

影响:加强了南北地区政治、经济和文化上的交流;有利于国家统一和民族交融。(答出任意一点即可)

(2)地位:唐朝都城长安既是政治、经济、文化交流中心,也是闻名中外的国际大都市;深刻影响了日本的城市建设,在世界城市建筑史上占有重要的地位。(答出两点即可)

9.(1)创立科举制;开凿贯通南北的大运河;确立三省六部制等。

(2)隋炀帝杨广统治残暴,滥用民力,赋役繁重导致民不聊生。这注定了隋朝快速灭亡的结局。

(3)短暂而辉煌(短暂而繁荣);自信、开放。

10.(1)水利工程:大运河

皇帝:隋炀帝

(2) 洛阳 涿郡 余杭

(3)影响:促进了南北地区政治、经济和文化交流。

(4)选官制度:科举制

标志性事件:进士科的设立

(5)考试方法:殿试

11.(1)变化:从依据家世背景到依据才学。

(2)突出特点:分科考试,公开竞争,择优录取。诞生标志:隋炀帝设置进士科

(3)贡献:增加考科举考试科目,鼓励士人报考,进士科逐渐成为最重要的科目。最大的受益者:皇帝。 根本目的:维护统治(巩固统治)。

12.(1)分别指唐王朝、周边少数民族;

开明、平等、友好的民族政策

(2)唐朝政治稳定、经济发达、文化繁荣,对东亚地区产生深刻影响。

(3)鉴真、玄奘

13.(1)特点:分科考试;公开竞争,择优录取;以才学为标准。(答出其中任意一点即可)

依据:隋炀帝时,设置进士科,标志着通过考试选拔人才的科举制创立。

(2)措施:唐太宗:增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科逐渐成为最重要的科目。

武则天:大力发展科举制,创立殿试。

(3)积极影响:加强了朝廷在选官上的权力;使通过考试选拔官员的用人制度逐渐确立;扩大了统治基础;对社会阶层流动也起到积极作用;显著提高了整个官僚队伍的文化素养。(答出其中任意两点即可)

14.(1)对外开放范围广泛,具有持续性,形式多样,双向交流。

(2)唐朝文化和制度先进; 唐朝海陆交通发达; 唐朝实行开放的对外政策等。(任答两点即可)

(3)要倡导交流、开放和合作; 要友好往来,互相学习等。(任答一点,言之有理即可)

15.(1)特点:不论贵贱,选贤用能(或尚贤)。

(2)选官制度:科举制度。

积极影响:科举制的创立,是中国古代选官制度的一大变革,加强了朝廷在选官上的权力,扩大了官员选拔的范围,使有才学的人能够由此参政,促进了社会阶层的流动,同时也推动了教育的发展。

(3)实质:维护封建统治秩序。

印证:“天下英雄入吾彀中矣”。

16.(1)鉴真;传授佛经,传播医药、文学、书法、建筑、绘画等。

(2)天竺;是研究中外交流的珍贵文献。

(3)遣隋使和遣唐使;隋唐与新罗的交往;唐朝与东罗马帝国、大食的交往

17.(1)民族平等。有利于各民族之间经济文化的交流和民族交融。

(2)文成公主。因为松赞干布仰慕中原文化,想向中原学习先进的文化等。

(3)藏族。说明唐蕃关系更加密切,已经“和同为一家”了。

18.(1)材料一:“贞观之治”;局面:贞观年间,关中粮食丰产,商业繁荣,社会治安良好,监狱常空,民众生活富足,物价低廉。

材料二:“开元盛世”;局面:水上交通发达;经济繁荣。

(2)吸取隋亡教训;减轻人民的劳役负担;鼓励发展农业生产;“戒奢从简”。

19.(1)特点:政府主导;自由报考;公开考试;平等竞争;考试内容丰富;择优取士。(言之有理,答对二点即可)

作用:使大批有真才实学的人有机会进入各级政府任职。

(2)现象:西方国家学习科举制。(言之有理即可)

(3)原因:科举制选拔的人才已不适应时代的需求。

20.(1)国家:新罗;“使节”称为:遣唐使。

(2)高僧:鉴真;传播:医学。

(3)高僧:玄奘;著作:《大唐西域记》。

(4)作用:有利于促进中华文化的进步和发展,壮大民族文化;有利于国家人民之间的友好往来,发展友好合作。

同课章节目录