第一单元隋唐时期:繁荣与开放的时代综合题训练--2024-2025学年统编版七年级下册历史

文档属性

| 名称 | 第一单元隋唐时期:繁荣与开放的时代综合题训练--2024-2025学年统编版七年级下册历史 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-02 16:30:19 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

中小学教育资源及组卷应用平台

第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代 综合题训练

1.阅读材料,完成下列要求

材料一 为君之道,必须先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙……舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟。

——唐太宗

材料二 一方面,这一制度为中国提供了一种赢得欧洲人敬佩的有效稳定的行政管理。另一方面,也正是这一制度,扼制了创造力,培育了顺从性。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料三 (开元四年)璟为相,务在择人,随材授任,使百官各称其职,刑赏无私,敢犯颜正谏。

——《资治通鉴》

材料四 (唐玄宗)思欲弃末敦本,阜俗安人……急于农务,不夺人时……宽赋敛,节更徭,使天下为无为、事无事也?

——《全唐文》

(1)根据材料一,概述唐太宗的执政思想。在这一思想的指导下,他开创了一个经济繁荣、政治清明、社会安定、国力强盛的局面,历史上称之为什么?

(2)根据材料二并结合所学知识,指出这一制度是什么制度?这种制度在当时起到了什么作用?

(3)开元年间,唐朝进入鼎盛时期,综合上述材料并结合所学知识,谈一谈唐朝兴盛给我们的启示。

2.阅读材料,完成下列要求。

材料一 下表魏晋南北朝与隋朝选官制度对比表

项目 魏晋南北朝的选官制度 隋朝的选官制度

选拔权归属 推举 国家公开统一考试

决定权归属 上层权贵垄断 中央(吏部)

对象范围 士族地主或名门望族 全国的人才

选拔标准 门第出身、家族名望 真才实学、考试成绩

(1)根据材料一,指出隋朝选官制度的名称。结合所学知识,从不同角度分析这一选官制度的进步性。

材料二 唐代设计出了一种君逸臣劳的宰相制度,集体议事能够提高决策的正确性:三省的划分又使宰相之间权力相互制衡,不至于产生一权独大的现象;宰相官阶的降低使得宰相的权力被削弱。因而可以说唐代的三省六部制度既能够保证政府对全国政务的处理,又抑制了相权的过分膨胀,它在皇权与相权之间找到了恰当的平衡。

——摘编自徐晓全《中国古代皇权与相权之争及其对制度变迁的影响》

(2)根据材料二,分析唐代的宰相制度是如何实现“君逸臣劳”的。

(3)综合上述材料,谈谈制度变革给你带来的启示。

3.阅读材料,完成下列要求。

材料一 自贞观以后,太宗励精为理。至(贞观)八年(634年)、九年(635年),频至丰稔,米斗四五钱,马牛布野,外户动则数月不闭。至(贞观)十五年(641年),米每斗值两钱

——[唐]杜佑《通典·卷七》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述当时的社会状况并分析其出现的原因。

材料二 一些人认为唐玄宗是一位明君,另一些人则认为他是一位昏君。历史往往是复杂多变的,对于唐玄宗的评价很难用简单的标签来定义。

(2)结合唐玄宗统治时期的相关史实,分析其前期的统治和后期的统治分别对社会产生了怎样的影响。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈唐朝的兴衰给你带来的启示。

4.创新是一个民族进步的不竭动力。隋唐时期以各项创新成为中国封建社会的繁荣时期。结合所学知识,探究以下问题。

【制度建设】

材料一 科举的创新之处就在不仅为社会底层的知识分子提供了持续流动的可能,而且将其制度化。……科举制度的最大合理性在于它那“朝为田舍郎,暮登天子堂”式的“机会均等”……的机制,对知识分子的社会心理是一种塑造,客观上激励了个人的奋斗精神。

——薛明扬《中国传统文化概论》

(1)根据材料一,说一说科举的“创新之处”和“最大合理性”分别是什么。

【工具创新】

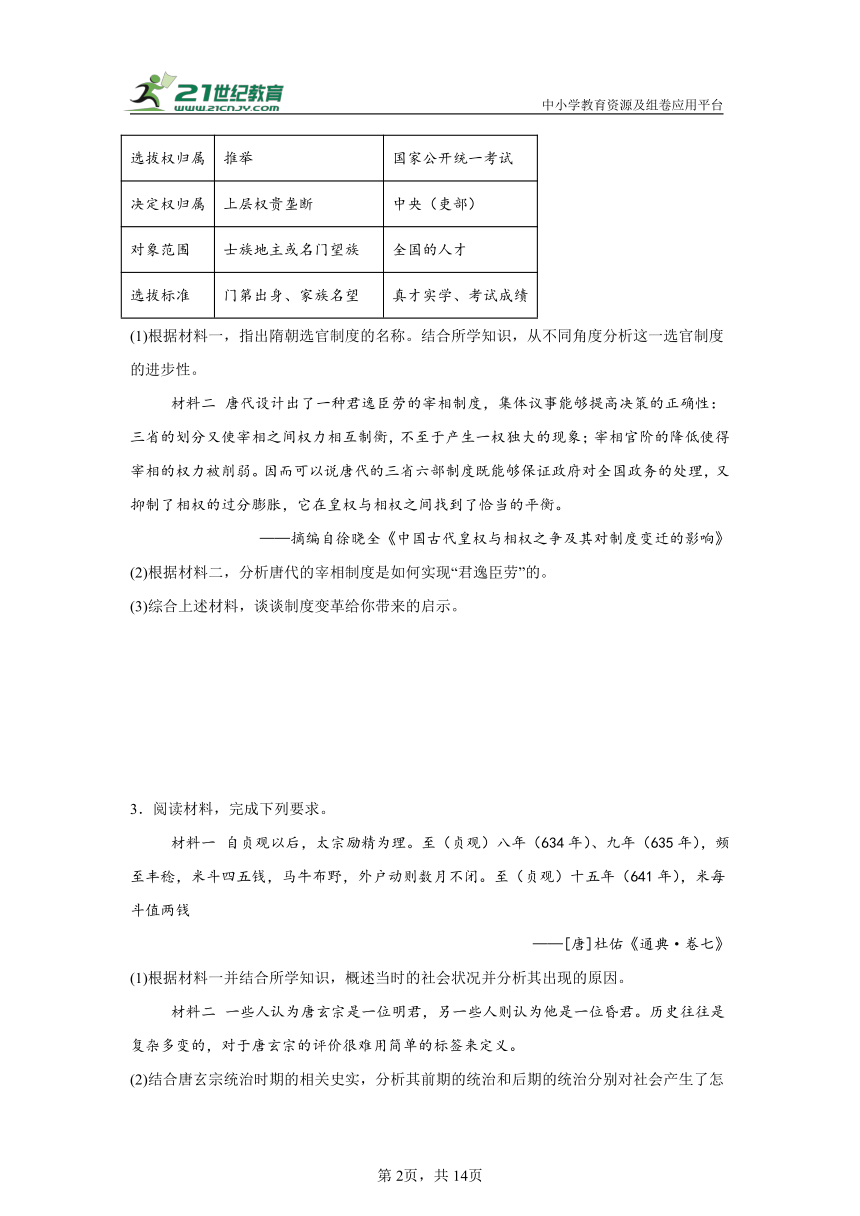

材料二

(2)生产工具的创新和改进是劳动人民智慧的结晶,也是社会生产力显著提高的标志。请分别写出材料二中的图1和图2的名称及作用。

【文化发展】

材料三 唐朝的对外开放具有“大出大进”的特点,“大进”是指唐朝文化吸收外来文化,不拘一格,兼收并蓄。“大出”是指唐朝文化富有魅力,广泛影响到周边国家和地区,其表现在新罗和日本的变化。

(3)根据材料三并结合所学知识,归纳唐朝文化的特点并举出史实说明。

5.阅读材料,回答下列问题。

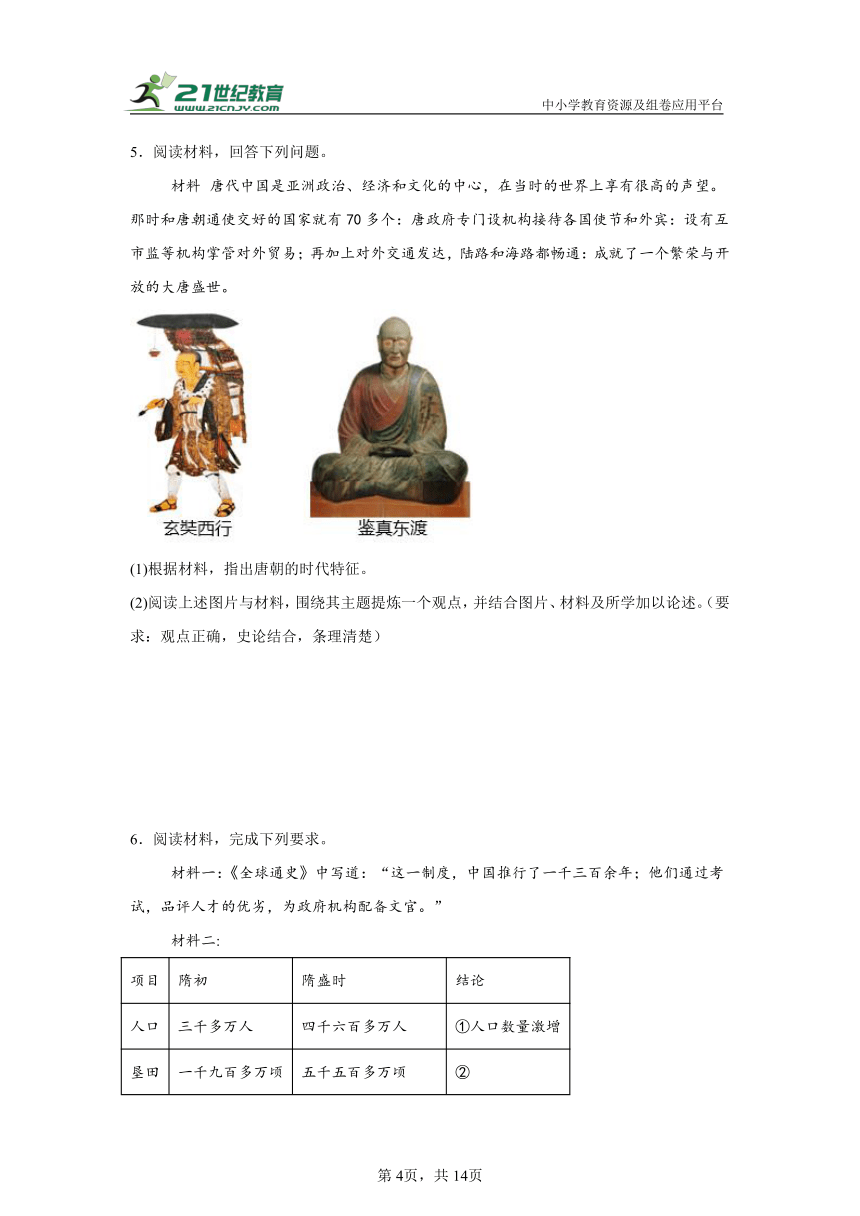

材料 唐代中国是亚洲政治、经济和文化的中心,在当时的世界上享有很高的声望。那时和唐朝通使交好的国家就有70多个:唐政府专门设机构接待各国使节和外宾:设有互市监等机构掌管对外贸易;再加上对外交通发达,陆路和海路都畅通:成就了一个繁荣与开放的大唐盛世。

(1)根据材料,指出唐朝的时代特征。

(2)阅读上述图片与材料,围绕其主题提炼一个观点,并结合图片、材料及所学加以论述。(要求:观点正确,史论结合,条理清楚)

6.阅读材料,完成下列要求。

材料一:《全球通史》中写道:“这一制度,中国推行了一千三百余年;他们通过考试,品评人才的优劣,为政府机构配备文官。”

材料二:

项目 隋初 隋盛时 结论

人口 三千多万人 四千六百多万人 ①人口数量激增

垦田 一千九百多万顷 五千五百多万顷 ②

粮仓 长安太仓 洛阳含嘉仓、洛口仓 ③

材料三:炀帝遂恣荒淫。登基之初,即建洛阳,每月役(征发)丁二百万人。导(疏导)洛至河及淮,又引沁水达河,北通涿郡……丁男不充(成年男子不够),以妇人兼役,而死者大半。

——杜佑《通典·历代盛衰户口》

(1)材料一中的“这一制度”指什么?它对当时的社会产生了什么影响?

(2)请将材料二中的结论②③进行补全,并说明材料二反映的隋朝社会景象出现的原因。

(3)依据材料三分析隋朝由盛而速亡的主要原因。

(4)通过上述史实探究,你从中得到怎样的认识?

7.阅读材料,完成下列要求。

材料一:

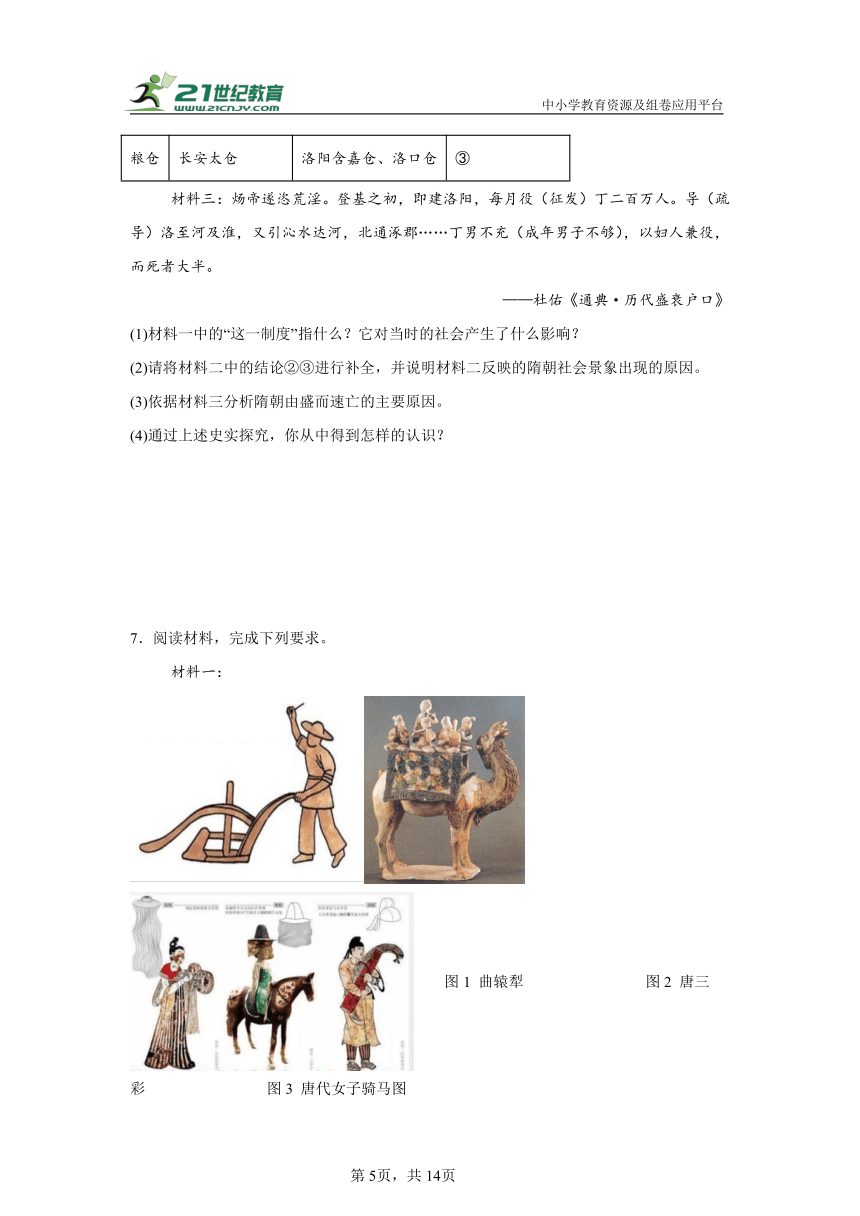

图1 曲辕犁 图2 唐三彩 图3 唐代女子骑马图

材料二:唐太宗说:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。”

(1)材料一中的图1和图2分别反映了唐朝哪两个行业的进步?

(2)材料二体现了唐朝实行什么样的民族政策?结合所学知识说说唐太宗时汉藏两族友好交往的是哪一历史事件?该历史事件有何历史意义?

(3)根据上述材料并结合所学知识,分析唐朝兴盛的原因有哪些?(至少两点)从大唐帝国的兴盛中,我们可以得到哪些启示?

8.阅读材料,完成下列要求。

材料一 唐玄宗在位末年,朝政腐败,奢侈之风日盛,连年的战争使民众不堪重负,社会矛盾日趋尖锐,边疆形势愈为紧张。各地军镇长官节度使逐渐集军权、行政权和财权于一身,中央与地方的力量对比失衡,形成外重内轻的局面……755年,安禄山和部将史思明发动叛乱,史称“安史之乱”。

——摘自人民教育出版社《中国历史》七年级下册

材料二 唐朝末期,宦官在中央掌权,统治腐朽,加紧对农民的搜刮盘剥,苛捐杂税越来越重。唐懿宗咸通十四年(873年),中原大旱,颗粒无收,百姓只能以草根、树叶充饥,而官府不但不及时赈灾,反而催逼日紧。874年王仙芝与尚让兄弟聚众数千人,揭竿而起。后王仙芝战死,众将公推黄巢为主,号称“冲天大将军”。

——摘自百科书馆《黄巢:我花开时百花杀》

(1)根据材料一,归纳安史之乱爆发的原因。

(2)根据材料二,指出加剧唐末期社会动荡,刺激王仙芝、黄巢起义的具体因素。

(3)盛极一时的唐朝同样逃不过“治乱兴衰”的历史周期律。综合上述材料,谈谈你从“安史之乱”和“王仙芝、黄巢起义”中得出的启示。

9.阅读材料,完成下列要求。

材料 唐玄宗即位后,先起用姚崇、宋璟为相,其后又用张嘉贞、张九龄等人为相,因为他们各有所长,并且尽忠职守,公正廉洁。玄宗深知“为政之要,唯在得人”,即位之后他就下诏:“求直谏。”

唐玄宗即位之后精简机构,淘汰多余官员。确立了严格的考核制度,并亲自考核县令的政绩,加强对地方官吏的管理。

唐玄宗命人烧毁宫内一批珠玉锦绣,表示不再用奢侈物品,从自身做起,而且他还命令官员也要节俭,宫中后妃以下都不得配珠玉、刺锦绣;又裁简宫女,将她们送还家中;毁掉武后所造的天枢,韦后所立的天台,以示与奢侈浮华的弊政决裂。

唐玄宗以农桑为本,多次强调农桑的重要性,注重以耕为本,以织为辅,注重农业经济,巩固小农经济,保存了国家之根本,为百姓创造了有利的生活条件。

——摘编自冯博垠《开元盛世形成的原因以及对当代的启示》等

(1)结合所学知识,写出唐太宗统治时期敢于“直谏”的名臣的名字。

(2)根据材料,概括唐玄宗前期“开元盛世”局面形成的原因。

(3)根据材料,谈谈“开元盛世”局面的形成对现在治理国家的启示。

10.阅读材料,完成下列要求。

材料一 科举制通过一定的考试内容、方法来取士,这就要求参加科举考试的人具有一定的文化修养,从而迫使人们学习各种文化知识,统一的科举考试内容必然促使教育内容和教材的统一,而教育内容和教材的统一,又有利于教育的普及和发展。科举考试的主要内容是儒家经典,人们为了参加科举考试,就必须接受儒家思想的教育,从而巧妙地将儒家思想潜移默化地灌输到每个人的头脑中,重新将人们的思想统一于儒学,结束了思想混乱的局面。

——摘自《中国古代科举制度的利弊分析》

(1)结合所学知识,指出科举制创立于哪一朝代?根据材料一,概括实行科举制度的意义。

材料二 唐代科举考试旨在选拔英彦,无论“流品之人”还是“寒贱之子”,都可以自由报考,使“朝为匹夫,暮为卿相”成为现实,诸如李义府、郭正一、张九龄、韩愈等宰相均来自寒门,通过科举改变了自身命运。

——摘编自《中国教育通史》

材料三 在唐代,科举制度在内容和形式上均有发展。唐朝科举考试的科目很多,常设的为明经、进士两科,其中,进士科尤受重视,考取难度也最大。但是唐代的科举制只是唐代选官制度的一种,除了科举制,唐代选官制度还有门荫制度等。

唐代举子在参加科举考试前,往往将自己的文学作品送呈给当时有较高声望地位的公卿大臣,请求他们向主持考试的考官推荐。在实际运作过程中,反而成为了徇私舞弊的重要手段。

——摘编自吴重阳《“唐宋变革论”下的唐宋科举制度比较》

(2)根据材料二、三,概括唐代科举制度的显著特点。

(3)综上并结合所学知识,你认为我们现行考试制度更应该重视什么问题?

11.中国是统一多民族国家,不同时期的民族交往呈现不同的特点。阅读材料,回答问题。

材料一 “自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。”

——义务教育教科书《中国历史》

材料二 贞观四年(公元630年),唐太宗平定了东突厥,北边威胁解除,他想修治在隋末已被毁坏了的洛阳宫殿,以便于巡幸。修治的诏书已经下达了,给事中(官名)张玄素认为不妥,上书指出:天下刚刚安定,百姓承隋末离乱之后,财力、物力都已凋尽,修建宫殿必然大动功役,这就会“役疮痍之人,费亿万之功,袭百王之弊”,他要求唐太宗停工,认为如果要营造下去,百姓对朝廷的怨恨恐怕会超过隋炀帝时。这话说得十分尖锐、激切。唐太宗听他言之有理,立即下诏罢役。

——摘编自徐连达《中国历史的205个细节》

(1)阅读材料一,“朕”被北方和西北各族首领尊奉为什么?

(2)阅读材料二,以“唐太宗纳谏广言是社会发展的智慧源泉与动力”为观点,并结合所学知识论述。要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰。

12.鉴于往事,资于治道。阅读材料,回答问题。

材料一 贞观九年,太宗谓侍臣曰“往昔初平京师,宫中美女珍玩无院不满。炀帝意犹不足,征求无已,兼东西征讨,穷兵黩武,百姓不堪,遂致亡灭。此皆朕所目见,故夙夜孜孜,惟欲清净,使天下无事。”

——摘自(唐)吴兢《贞观政要》

材料二 唐太宗曾对大臣说:“为君之道,必须先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙”。他还常引用古人的话:“舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟。”

材料三 盛唐时期,政治清明,社会经济呈现一派高度繁荣景象,与少数民族和外国交流频繁,开放的社会风气,多彩的文学和艺术,这些都使得唐代的社会生活和文化更加丰富多彩,呈现出多元开放的时代特征,充满着蓬勃向上的活力。

——《中国历史》七年级下册

材料四 唐朝先进的经济、文化具有巨大的吸引力,使得当时的中外交流出现了盛况空前的局面。唐文化可谓博大精深、兼收并蓄、泽被东西,中国同亚非欧频繁往来,吸收外来文化的优秀成分,域外民族的生活方式、风俗习惯、音乐舞蹈相继传入中原地区,并日益流行,出现了“胡风盛行”的景象。玄奘西行带回大量佛经,他撰写的《大唐西域记》成为研究天竺等地区的宝贵资料;鉴真东渡对日本社会的发展作出了重要贡献。

——《中国古代史(全一册)》

(1)根据材料一及所学知识,说说隋朝灭亡的原因。

(2)阅读材料二,“舟所以比人君……亦能覆舟”体现了怎样的治国理念?并说明具体表现在哪些方面。

(3)根据材料三、四,概括盛唐气象的重要表现和唐文化的特点。

(4)综上所述,说说唐朝的哪些治国理政经验值得借鉴。

13.阅读材料,完成下列探究活动。

材料 唐王朝明确提出“华夷无别”“华夷同重”原则,对周边各少数民族的首领“示之以礼”……唐朝加强了对四方民族的优待、册封、和亲以及以夷治夷政策的实施……在形式上保留当地原有统治机构或实行“监管制”,使民族事务管理走上制度化。

——摘编自孙懿《中国民族区域自治的历史过程》

(1)结合所学知识,指出被西北各族首领尊奉为“天可汗”的皇帝及其实行的民族政策。

(2)根据材料并结合所学知识,运用示意图说明唐朝与周边各民族交往的方式。

(3)结合所学知识,谈谈你对唐朝的民族政策的认识。

14.阅读材料,完成下列要求。

材料一 贞观之初,东突厥颉利可汗南侵至长安边的渭水便桥,太宗亲自与颉利可汗交涉,突厥遣使请和而还。三年后,太宗出兵反击,生擒颉利可汗,国威大震。除了用兵,唐太宗对待少数民族基本上采取的是布德怀柔的羁縻政策,突厥、薛延陀、回纥等族纷纷内附……。640年,太宗派兵出击西域高昌,置西州,又在西域安西地区设龟兹、焉耆、于闽、疏勒四镇,巩固了唐在西域的统治。

——据邵文实《中国历史概述》

材料二 元稹《和李校书新题乐府十二首·法曲》诗中有四句话:“自从胡骑起烟尘,毛毳腥膻满咸洛。女为胡妇学胡装,伎进胡音务胡乐。”……在唐玄宗时期,龟兹乐、高昌乐、疏勒乐……都进入了中国,与中国传统的宫廷音乐有机地融合在了一起。而且汉唐时期,外来的乐器也是相当多的,大大地丰富了我们的精神生活,比方说之前提到的胡角、胡笳,另外还有琵琶、年策、羯鼓、箜篌,这些都是外来乐器。

——据姜鹏、李静《五万年中国简史》

(1)根据材料一,指出唐太宗对少数民族主要采取哪些政策?并结合所学知识,举一例唐太宗布德怀柔的史实。

(2)材料二反映的是一个怎样的社会情况?结合所学知识,说说唐朝民族交往涉及的领域。

(3)综合上述材料并结合所学知识,请谈谈各民族之间应该怎样相处?

15.阅读材料,完成下列要求。

材料一 隋文帝即位之初就废除了北周时代从《周官》抄袭来的那一套古老的制度 开皇三年,隋文帝废除郡级机构,并省州县,裁减冗官 文帝还经常遣使考察地方官吏,褒奖良能,惩处贪污 魏晋以来为豪强地主所操纵的选拔官僚的九品中正制就在开皇中废除了。代之而起的是以考试选士的制度。

——摘编自陈光崇《论隋文帝改革和统一的历史功绩》

材料二太宗谓侍臣曰:“为君之道,必须先存百姓。若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙。”

——摘编自吴兢《贞观政要》

“舟所以比人君,水所以比黎庶(百姓),水能载舟,亦能覆舟。”

——摘编自吴兢《贞观政要》

材料三 唐玄宗本人的变化,是当时社会危机难以克服的主要原因。开元初,他注意节俭,反对铺张浪费。天宝时则骄奢淫逸,挥霍无度。在用人方面,玄宗不再是任人唯贤,而是专用投其所好者。李林甫、杨国忠都是因此而受重用的。李林甫是“口有蜜,腹有剑”的人物,凡是才能在他之上而被皇帝所重视的人,他都千方百计地将其除掉。面对各种社会问题,玄宗毫无改弦更张之意,仍然沉溺于酒色之中,每年十月照例到华清宫去过冬。安禄山为了讨好玄宗和杨贵妃,在得知玄宗要在华清宫新开浴池的时候,立即在范阳以白玉石制成鱼龙凫雁,还有石莲花,置于池中,使玄宗喜悦异常。

——摘编自白寿彝主编《中国通史》

(1)根据材料一,归纳隋文帝为巩固统治所采取的措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,唐太宗为何把君主和百姓的关系比喻成舟与水的关系

(3)根据材料三,比较唐玄宗前期和后期统治的不同之处。

(4)综上所述,谈谈你对杰出人物和历史发展关系的认识。

16.阅读下列材料,回答问题。

材料一:印刷术是我国古代四大发明之一。隋唐时期,已有雕版印刷的佛经、日历和诗集等。唐朝印制的《金刚经》,是世界上现存最早的、标有确切日期的雕版印刷品。

材料二:他生活在唐朝由盛转衰的时期,历经坎坷。他的诗风淳朴厚重,很多诗作反映了战争和政治腐败给人民带来的痛苦,抒发悲愤凄婉之情,他被誉为“诗圣”。

(1)根据材料一,指出隋唐时期的印刷技术是什么?

(2)材料二中的“他”是谁?

(3)除诗歌外,唐朝在书法、绘画等艺术领域也取得了辉煌成就,请各举一位代表人物及其作品。

(4)综合上述材料,谈谈隋唐科技文化的繁荣给你带来什么启示?

17.隋唐时期是中国历史上民族交往与交融的重要阶段。这一时期的民族交往与交融,不仅推动了社会的多元发展,也为中华文明的繁荣注入了新的活力。以下材料反映了隋唐时期民族交往与交融的若干史实,请结合材料回答问题。

材料一 “自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母。”

——《资治通鉴·唐纪十四》

(1)根据材料一结合所学知识回答,材料中的“朕”指的是谁?从材料中可以看出他实行怎样的民族政策?

材料二 唐朝采用了送婚和亲来巩固和发展民族友好。李世民在位的二十二年中,嫁给少数民族上层人士的唐公主、宗室皇帝之女就有六人。

——《论贞观时期的民族政策》

贞观十五年,太宗以文成公主妻之,令礼部尚书、江夏郡王(李)道宗主婚,持节送公主于吐蕃。弄赞率其部兵次柏海,亲迎于河源。见道宗,执子婿之礼甚恭。既而叹大国服饰礼仪之美,俯仰有愧沮之色。及与公主归国,谓所亲曰:“我父祖未有通婚上国者,今我得尚大唐公主,为幸实多。当为公主筑一城,以夸示后代 。”

——《旧唐书·吐蕃传》

(2)根据材料二,指出唐太宗巩固和发展民族友好的方式。材料中的“弄赞”是谁?文成公主入藏有什么意义?

材料三 唐朝时期,边疆地区的少数民族建立了许多政权,在西南地区,南诏统一了六诏,其首领被唐玄宗封为云南王。南诏不断派贵族子弟到长安、成都学习唐文化,汉族工匠也进入南诏,加快了南诏经济文化的发展。

—— 改编自 2024 年人教版初中历史教材

(3)根据材料三回答,唐玄宗封南诏首领为什么?结合材料及所学知识,概括唐朝与南诏交往的表现有哪些?

(4)综合上述材料,唐朝民族交往与交融对我们今天处理民族关系有何启示?

18.盛世局面·启迪后人。阅读材料,结合所学知识回答下列问题。

材料一 唐代制度,在下有……为政府公开选拔人才,在上有……综合管理全国行政事务。这两制度,奠定了中国传统政治后一千年的稳固基础。

——摘编自钱穆《国史新论》

材料二 唐太宗非常反对历史上某些“贵中华,贱夷狄”的陈腐观念。他开明地认为,“夷狄亦人,其情与中夏不殊。”他把“抚九夷以仁”当作“君之体”,宣称“我今为天下主,无问中国及四夷,皆养活之”。

——摘编自刘洁《从唐代边塞诗看唐代的民族政策——唐代边塞诗系列研究之二》

材料三 唐朝僧人鉴真受日本的邀请东渡,先后五次都没有成功,还因辛劳过度而双目失明。但鉴真矢志不渝,继续进行第六次东渡,最终抵达日本。他在日本传授佛经,还传播中国的医药、文学、书法、建筑、 绘画等。

——摘编自人民教育出版社《中国历史》七年级下册

647年,天竺摩揭陀国遣使来到中国。随即,唐太宗派人到天竺,“取熬糖法,即诏扬州上诸蔗,榨沉如其剂,色味愈西域甚远”。 唐初,波斯商人的足迹遍布长安、洛阳、扬州、泉州、广州等地。他们贩卖珠宝、香药及西域、南海一带的土产。中国的丝绸、瓷器、纸张等商品也大量运往波斯,并被波斯商人转销到西方。

——摘编自《中外关系史》

(1)材料一中“在下有”和“在上有”后面的省略号分别指的是哪一制度?它们产生的共同作用是什么?

(2)根据材料二并结合所学知识,指出唐朝的民族政策。请举一例史实对该政策加以说明。

(3)根据材料三,概括唐朝中外交往的特点及影响。

(4)综合上述材料,谈谈唐朝的发展对今天我国社会主义现代化建设有何启示。

中小学教育资源及组卷应用平台

中小学教育资源及组卷应用平台

第14页,共14页

第13页,共14页

《第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代 综合题训练》参考答案

1.(1)思想:以民为本。

盛世:贞观之治。

(2)制度:科举制。

作用:加强了朝廷在选官上的权力,使通过考试选拔官员的用人制度逐渐确立,扩大了统治基础,对社会阶层流动也起到积极作用,还显著提高了整个官僚队伍的文化素养,但后期束缚思想创新。

(3)启示:统治者需重视民生、选贤任能、完善制度、发展经济,政策需兼顾稳定与创新。

2.(1)名称:科举制。进步性:选拔方式由推举转变为公开考试;选拔标准从注重门第到注重才能,更加公平公正;选官权力从权贵手中集中到中央朝廷,有利于加强中央集权。(答出其中两点即可)

(2)做法:集体议事提高了决策的正确性;三省的划分进一步分割了宰相的权力;降低宰相的官阶以削弱相权。(答出其中两点即可)

(3)启示:顺应时代潮流的制度变革推动社会发展;制度变革要适应社会发展的需要;等等。(答出符合题意的一点即可)

3.(1)社会状况:粮食丰收,经济繁荣,社会安定。原因:唐太宗勤于政事,广纳贤才;制定法律,减省刑罚;关注民间疾苦,减轻百姓的田租和劳役负担,鼓励发展农业生产等等。(答出其中两点即可)

(2)前期影响:稳定政局,励精图治,重用贤能,实行一系列改革,出现“开元盛世”的治世局面。后期影响:追求享乐,任人唯亲,朝政日趋腐败,重用节度使形成外重内轻的局面,导致安史之乱的爆发。

(3)启示:统治者要勤政爱民,任用贤能;要大力发展生产;注重维护国家统一和社会安定等等。(答出符合题意的一点即可)

4.(1)“创新之处”:为社会底层的知识分子提供了持续流动的可能,而且将其制度化。

“最大合理性”:机会均等的机制,塑造知识分子社会心理,激励个人奋斗精神。

(2)图1:曲辕犁;

图2:筒车

(3)特点:“大进大出”,唐朝文化繁荣,富有魅力,辐射力强,不拘一格,兼收并蓄,对外交往频繁,具有双向性。

史实:遣唐使来华学习,玄奘西行求取佛法,鉴真东渡传播文化等。

5.(1)特征:繁荣与开放。

(2)示例:

观点:对外开放促进社会进步。

论述:唐朝高僧玄奘前往天竺取经,历尽辛苦带回了大量的佛经,发展了中国的佛教事业,促进了中印文化的交流,《大唐西域记》成为研究中外交流史的珍贵文献;唐朝高僧鉴真第六次东渡日本成功,在日本传授佛经,传播中国文化,对日本产生了重大影响,促进了中日之间的政治、经济、文化交流。综上所述,对外开放促进了社会进步。

6.(1)制度:科举制。

影响:科举制是古代选官制度的一大变革,加强了皇帝在选官和用人上的权力,扩大了官吏选拔的范围,使有才学的人能够由此参政,促进了社会阶层的流动,同时也促进了教育的发展。

(2)②垦田面积大幅度增长;③粮仓丰实。

原因:隋朝统一后,隋文帝励精图治,发展经济,编订户籍,统一南北币制和度量衡制度;加强中央集权,提高行政效率等。

(3)主要原因:隋炀帝的残暴统治。

(4)认识:统治者要体恤百姓;得民心者得天下;制度和政策要合理。

7.(1)行业:农业;手工业。

(2)民族政策:开明的民族政策。

历史事件:文成公主入藏。

历史意义:促进了吐蕃经济和社会的发展,也增进了唐蕃友好关系。

(3)原因:国家统一;社会安定;统治者励精图治;轻徭薄赋,减轻人民负担;改善民生;注重人才的选拔、任用和考核或任用贤才。

认识:统治者要励精图治,任用贤才;要维护民族团结,维护社会安定。

8.(1)朝政腐败,奢侈之风盛行;连年战争激化社会矛盾;地方节度使权力扩大,中央与地方力量对比失衡;安禄山、史思明蓄意叛乱。

(2)宦官掌权;苛捐杂税;自然灾害频发;地方官府压迫。

(3)示例一:统治者要勤于政事,实行清明的统治,缓和社会矛盾。

示例二:统治者要以民为本,顺应民心。

示例三:反对腐败,倡导廉政。

示例四:经济发展,社会和谐,人民才能安居乐业。

9.(1)名臣:魏征。

(2)原因:任用贤能,善于纳谏;裁汰冗官,改革吏治;节俭去奢,励精图治;以农桑为本或重视农业生产;官员能够尽忠职守,公正廉洁。

(3)启示:选拔人才;改革内政;勤俭治国;重视农业;以史为鉴。

10.(1)朝代:隋朝。

意义:促进了教育的普及和发展;促进了儒学的传播,结束了思想混乱的局面。

(2)特点:报考自由或不限出身;在内容和形式上均有发展;考试科目很多,常设明经、进士两科;科举制不是唐代唯一的选官制度;进士科尤受重视,考取难度也最大;存在徇私舞弊的问题。

(3)公平竞争;择优录取;注重防止作弊;考试要理论联系实际;使有才能特长的人才能够脱颖而出。

11.(1)尊奉为:“天可汗”。

(2)示例:观点:唐太宗纳谏广言是社会发展的智慧源泉与动力。论述:唐太宗在平定东突厥后,曾下令修建洛阳宫殿,却被给事中张玄素上书谏止,认为修建洛阳宫殿会劳民伤财,甚至可能引发民怨。唐太宗听后,立即采纳了张玄素的建议。而魏征更是以直言敢谏著称,多次在朝堂上指出唐太宗的过失,前后进谏200多次。唐太宗不仅没有因此恼怒,反而称赞魏征为“镜子”,帮助自己明得失。唐太宗在位期间,还设立了谏议大夫等官职,专门负责进谏。这种广开言路的政策,使得朝廷能够及时发现问题,避免决策失误,为“贞观之治”的出现作出重要贡献。所以,唐太宗纳谏广言,不仅是其个人治国智慧的体现,更是推动社会发展的智慧源泉与动力。

12.(1)原因:隋炀帝的残暴统治。

(2)治国理念:“以民为本”。

表现:轻徭薄赋,减轻农民负担,发展生产等。

(3)表现:政治清明;社会经济高度繁荣;与少数民族和外国交流频繁;社会风气开放;文学艺术多彩,社会生活丰富多彩,充满蓬勃向上的活力。

特点:博大精深、兼收并蓄、泽被东西,具有多元开放的特征。

(4)经验:维护国家统一、社会安定;“以民为本”,轻徭薄赋;吏治清明,发展经济等。

13.(1)皇帝:唐太宗。民族政策:开明的民族政策。

(2)

(任答四个民族及交往方式即可)

(3)认识:民族平等、民族团结政策促进各民族共同繁荣;各民族应加强交流学习,共同发展;民族政策应注重民族特色,尊重各民族的风俗习惯;等等。(任答两点,其他言之有理亦可)

14.(1)政策:用兵(武力征服);羁縻政策;设置行政机构。史实:唐太宗将文成公主嫁给松赞干布。

(2)社会情况:唐朝时期的民族交往与交融。领域:音乐;服饰;饮食;书法;医药等。

(3)做法:各民族之间应加强团结,和平友好相处等。

15.(1)措施:废除郡级机构,并省州县,裁减冗官;整顿吏治,加强对官吏的考察;废除九品中正制,实行考试选士的制度。(任意二点)

(2)原因:唐太宗吸取隋亡教训,认识到人民反抗是由赋役繁重、官吏贪求等引起的,只有轻徭薄赋,选用廉吏,使人民衣食有余才能巩固统治。因此,他明确了以民为本的治国思想,把君民的关系比喻成舟与水的关系。(符合题意即可)

(3)前期:节俭、反对浪费;任人唯贤;励精图治。(任意二点)后期:骄奢淫逸,挥霍无度;任人唯亲;沉迷酒色,不理朝政。(任意二点)

(4)认识:历史的发展造就了许多杰出人物;杰出人物可以影响历史的发展等。(言之有理即可)

16.(1)雕版印刷术

(2)杜甫

(3)书法:颜真卿 《颜氏家庙碑》

柳公权《玄秘塔碑》

绘画:阎立本《步辇图》

吴道子《送子天王图》

(4)开放包容促进国家发展;科技推动社会进步;文化交流丰富生活;开放、创新和包容是国家进步的关键。

17.(1)“朕”指唐太宗李世民。开明的民族政策。

(2)送婚和亲;“弄赞”指松赞干布。

意义:促进了吐蕃经济和社会的发展,增进了汉藏两族的友好关系。

(3)唐玄宗封南诏首领为云南王;

南诏派贵族子弟到长安、成都学习唐文化;汉族工匠进入南诏。(答出两点)

(4)坚持民族平等、民族团结;加强各民族之间的经济文化交流;尊重不同民族的文化和习俗等。(言之有理,答出两点即可)

18.(1)“在下有”:科举制。

“在上有”:三省六部制。

共同作用:加强了中央集权,有利于巩固统治;为中国古代政治制度奠定了稳固的基础。

(2)政策:开明的民族政策。

史实及说明:文成公主入藏,促进了吐蕃经济和社会的发展,也增进了唐蕃的友好关系;唐玄宗封大祚荣为渤海郡王,封回纥首领为怀仁可汗,封皮逻阁为云南王,唐王朝与少数民族建立的政权关系密切;唐朝先后设置安西都护府和北庭都护府,加强了对西域的管理等。

(3)特点:交往范围广泛,且互有往来;交往领域全面,涉及经济、文化、宗教等多方面;交往渠道多,有官方往来及民间贸易等;交往内容丰富,中国传出去的主要是文化和生产技术等,外国传入的主要是土特产和当地物产等

影响:丰富了唐朝的社会生活;推动了各国的历史发展和社会进步。

(4)启示:要善于进行制度创新;要妥善处理民族关系,促进民族交融;要保持开放的心态,积极对外交往等。

中小学教育资源及组卷应用平台

第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代 综合题训练

1.阅读材料,完成下列要求

材料一 为君之道,必须先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙……舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟。

——唐太宗

材料二 一方面,这一制度为中国提供了一种赢得欧洲人敬佩的有效稳定的行政管理。另一方面,也正是这一制度,扼制了创造力,培育了顺从性。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料三 (开元四年)璟为相,务在择人,随材授任,使百官各称其职,刑赏无私,敢犯颜正谏。

——《资治通鉴》

材料四 (唐玄宗)思欲弃末敦本,阜俗安人……急于农务,不夺人时……宽赋敛,节更徭,使天下为无为、事无事也?

——《全唐文》

(1)根据材料一,概述唐太宗的执政思想。在这一思想的指导下,他开创了一个经济繁荣、政治清明、社会安定、国力强盛的局面,历史上称之为什么?

(2)根据材料二并结合所学知识,指出这一制度是什么制度?这种制度在当时起到了什么作用?

(3)开元年间,唐朝进入鼎盛时期,综合上述材料并结合所学知识,谈一谈唐朝兴盛给我们的启示。

2.阅读材料,完成下列要求。

材料一 下表魏晋南北朝与隋朝选官制度对比表

项目 魏晋南北朝的选官制度 隋朝的选官制度

选拔权归属 推举 国家公开统一考试

决定权归属 上层权贵垄断 中央(吏部)

对象范围 士族地主或名门望族 全国的人才

选拔标准 门第出身、家族名望 真才实学、考试成绩

(1)根据材料一,指出隋朝选官制度的名称。结合所学知识,从不同角度分析这一选官制度的进步性。

材料二 唐代设计出了一种君逸臣劳的宰相制度,集体议事能够提高决策的正确性:三省的划分又使宰相之间权力相互制衡,不至于产生一权独大的现象;宰相官阶的降低使得宰相的权力被削弱。因而可以说唐代的三省六部制度既能够保证政府对全国政务的处理,又抑制了相权的过分膨胀,它在皇权与相权之间找到了恰当的平衡。

——摘编自徐晓全《中国古代皇权与相权之争及其对制度变迁的影响》

(2)根据材料二,分析唐代的宰相制度是如何实现“君逸臣劳”的。

(3)综合上述材料,谈谈制度变革给你带来的启示。

3.阅读材料,完成下列要求。

材料一 自贞观以后,太宗励精为理。至(贞观)八年(634年)、九年(635年),频至丰稔,米斗四五钱,马牛布野,外户动则数月不闭。至(贞观)十五年(641年),米每斗值两钱

——[唐]杜佑《通典·卷七》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述当时的社会状况并分析其出现的原因。

材料二 一些人认为唐玄宗是一位明君,另一些人则认为他是一位昏君。历史往往是复杂多变的,对于唐玄宗的评价很难用简单的标签来定义。

(2)结合唐玄宗统治时期的相关史实,分析其前期的统治和后期的统治分别对社会产生了怎样的影响。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈唐朝的兴衰给你带来的启示。

4.创新是一个民族进步的不竭动力。隋唐时期以各项创新成为中国封建社会的繁荣时期。结合所学知识,探究以下问题。

【制度建设】

材料一 科举的创新之处就在不仅为社会底层的知识分子提供了持续流动的可能,而且将其制度化。……科举制度的最大合理性在于它那“朝为田舍郎,暮登天子堂”式的“机会均等”……的机制,对知识分子的社会心理是一种塑造,客观上激励了个人的奋斗精神。

——薛明扬《中国传统文化概论》

(1)根据材料一,说一说科举的“创新之处”和“最大合理性”分别是什么。

【工具创新】

材料二

(2)生产工具的创新和改进是劳动人民智慧的结晶,也是社会生产力显著提高的标志。请分别写出材料二中的图1和图2的名称及作用。

【文化发展】

材料三 唐朝的对外开放具有“大出大进”的特点,“大进”是指唐朝文化吸收外来文化,不拘一格,兼收并蓄。“大出”是指唐朝文化富有魅力,广泛影响到周边国家和地区,其表现在新罗和日本的变化。

(3)根据材料三并结合所学知识,归纳唐朝文化的特点并举出史实说明。

5.阅读材料,回答下列问题。

材料 唐代中国是亚洲政治、经济和文化的中心,在当时的世界上享有很高的声望。那时和唐朝通使交好的国家就有70多个:唐政府专门设机构接待各国使节和外宾:设有互市监等机构掌管对外贸易;再加上对外交通发达,陆路和海路都畅通:成就了一个繁荣与开放的大唐盛世。

(1)根据材料,指出唐朝的时代特征。

(2)阅读上述图片与材料,围绕其主题提炼一个观点,并结合图片、材料及所学加以论述。(要求:观点正确,史论结合,条理清楚)

6.阅读材料,完成下列要求。

材料一:《全球通史》中写道:“这一制度,中国推行了一千三百余年;他们通过考试,品评人才的优劣,为政府机构配备文官。”

材料二:

项目 隋初 隋盛时 结论

人口 三千多万人 四千六百多万人 ①人口数量激增

垦田 一千九百多万顷 五千五百多万顷 ②

粮仓 长安太仓 洛阳含嘉仓、洛口仓 ③

材料三:炀帝遂恣荒淫。登基之初,即建洛阳,每月役(征发)丁二百万人。导(疏导)洛至河及淮,又引沁水达河,北通涿郡……丁男不充(成年男子不够),以妇人兼役,而死者大半。

——杜佑《通典·历代盛衰户口》

(1)材料一中的“这一制度”指什么?它对当时的社会产生了什么影响?

(2)请将材料二中的结论②③进行补全,并说明材料二反映的隋朝社会景象出现的原因。

(3)依据材料三分析隋朝由盛而速亡的主要原因。

(4)通过上述史实探究,你从中得到怎样的认识?

7.阅读材料,完成下列要求。

材料一:

图1 曲辕犁 图2 唐三彩 图3 唐代女子骑马图

材料二:唐太宗说:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。”

(1)材料一中的图1和图2分别反映了唐朝哪两个行业的进步?

(2)材料二体现了唐朝实行什么样的民族政策?结合所学知识说说唐太宗时汉藏两族友好交往的是哪一历史事件?该历史事件有何历史意义?

(3)根据上述材料并结合所学知识,分析唐朝兴盛的原因有哪些?(至少两点)从大唐帝国的兴盛中,我们可以得到哪些启示?

8.阅读材料,完成下列要求。

材料一 唐玄宗在位末年,朝政腐败,奢侈之风日盛,连年的战争使民众不堪重负,社会矛盾日趋尖锐,边疆形势愈为紧张。各地军镇长官节度使逐渐集军权、行政权和财权于一身,中央与地方的力量对比失衡,形成外重内轻的局面……755年,安禄山和部将史思明发动叛乱,史称“安史之乱”。

——摘自人民教育出版社《中国历史》七年级下册

材料二 唐朝末期,宦官在中央掌权,统治腐朽,加紧对农民的搜刮盘剥,苛捐杂税越来越重。唐懿宗咸通十四年(873年),中原大旱,颗粒无收,百姓只能以草根、树叶充饥,而官府不但不及时赈灾,反而催逼日紧。874年王仙芝与尚让兄弟聚众数千人,揭竿而起。后王仙芝战死,众将公推黄巢为主,号称“冲天大将军”。

——摘自百科书馆《黄巢:我花开时百花杀》

(1)根据材料一,归纳安史之乱爆发的原因。

(2)根据材料二,指出加剧唐末期社会动荡,刺激王仙芝、黄巢起义的具体因素。

(3)盛极一时的唐朝同样逃不过“治乱兴衰”的历史周期律。综合上述材料,谈谈你从“安史之乱”和“王仙芝、黄巢起义”中得出的启示。

9.阅读材料,完成下列要求。

材料 唐玄宗即位后,先起用姚崇、宋璟为相,其后又用张嘉贞、张九龄等人为相,因为他们各有所长,并且尽忠职守,公正廉洁。玄宗深知“为政之要,唯在得人”,即位之后他就下诏:“求直谏。”

唐玄宗即位之后精简机构,淘汰多余官员。确立了严格的考核制度,并亲自考核县令的政绩,加强对地方官吏的管理。

唐玄宗命人烧毁宫内一批珠玉锦绣,表示不再用奢侈物品,从自身做起,而且他还命令官员也要节俭,宫中后妃以下都不得配珠玉、刺锦绣;又裁简宫女,将她们送还家中;毁掉武后所造的天枢,韦后所立的天台,以示与奢侈浮华的弊政决裂。

唐玄宗以农桑为本,多次强调农桑的重要性,注重以耕为本,以织为辅,注重农业经济,巩固小农经济,保存了国家之根本,为百姓创造了有利的生活条件。

——摘编自冯博垠《开元盛世形成的原因以及对当代的启示》等

(1)结合所学知识,写出唐太宗统治时期敢于“直谏”的名臣的名字。

(2)根据材料,概括唐玄宗前期“开元盛世”局面形成的原因。

(3)根据材料,谈谈“开元盛世”局面的形成对现在治理国家的启示。

10.阅读材料,完成下列要求。

材料一 科举制通过一定的考试内容、方法来取士,这就要求参加科举考试的人具有一定的文化修养,从而迫使人们学习各种文化知识,统一的科举考试内容必然促使教育内容和教材的统一,而教育内容和教材的统一,又有利于教育的普及和发展。科举考试的主要内容是儒家经典,人们为了参加科举考试,就必须接受儒家思想的教育,从而巧妙地将儒家思想潜移默化地灌输到每个人的头脑中,重新将人们的思想统一于儒学,结束了思想混乱的局面。

——摘自《中国古代科举制度的利弊分析》

(1)结合所学知识,指出科举制创立于哪一朝代?根据材料一,概括实行科举制度的意义。

材料二 唐代科举考试旨在选拔英彦,无论“流品之人”还是“寒贱之子”,都可以自由报考,使“朝为匹夫,暮为卿相”成为现实,诸如李义府、郭正一、张九龄、韩愈等宰相均来自寒门,通过科举改变了自身命运。

——摘编自《中国教育通史》

材料三 在唐代,科举制度在内容和形式上均有发展。唐朝科举考试的科目很多,常设的为明经、进士两科,其中,进士科尤受重视,考取难度也最大。但是唐代的科举制只是唐代选官制度的一种,除了科举制,唐代选官制度还有门荫制度等。

唐代举子在参加科举考试前,往往将自己的文学作品送呈给当时有较高声望地位的公卿大臣,请求他们向主持考试的考官推荐。在实际运作过程中,反而成为了徇私舞弊的重要手段。

——摘编自吴重阳《“唐宋变革论”下的唐宋科举制度比较》

(2)根据材料二、三,概括唐代科举制度的显著特点。

(3)综上并结合所学知识,你认为我们现行考试制度更应该重视什么问题?

11.中国是统一多民族国家,不同时期的民族交往呈现不同的特点。阅读材料,回答问题。

材料一 “自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。”

——义务教育教科书《中国历史》

材料二 贞观四年(公元630年),唐太宗平定了东突厥,北边威胁解除,他想修治在隋末已被毁坏了的洛阳宫殿,以便于巡幸。修治的诏书已经下达了,给事中(官名)张玄素认为不妥,上书指出:天下刚刚安定,百姓承隋末离乱之后,财力、物力都已凋尽,修建宫殿必然大动功役,这就会“役疮痍之人,费亿万之功,袭百王之弊”,他要求唐太宗停工,认为如果要营造下去,百姓对朝廷的怨恨恐怕会超过隋炀帝时。这话说得十分尖锐、激切。唐太宗听他言之有理,立即下诏罢役。

——摘编自徐连达《中国历史的205个细节》

(1)阅读材料一,“朕”被北方和西北各族首领尊奉为什么?

(2)阅读材料二,以“唐太宗纳谏广言是社会发展的智慧源泉与动力”为观点,并结合所学知识论述。要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰。

12.鉴于往事,资于治道。阅读材料,回答问题。

材料一 贞观九年,太宗谓侍臣曰“往昔初平京师,宫中美女珍玩无院不满。炀帝意犹不足,征求无已,兼东西征讨,穷兵黩武,百姓不堪,遂致亡灭。此皆朕所目见,故夙夜孜孜,惟欲清净,使天下无事。”

——摘自(唐)吴兢《贞观政要》

材料二 唐太宗曾对大臣说:“为君之道,必须先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙”。他还常引用古人的话:“舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟。”

材料三 盛唐时期,政治清明,社会经济呈现一派高度繁荣景象,与少数民族和外国交流频繁,开放的社会风气,多彩的文学和艺术,这些都使得唐代的社会生活和文化更加丰富多彩,呈现出多元开放的时代特征,充满着蓬勃向上的活力。

——《中国历史》七年级下册

材料四 唐朝先进的经济、文化具有巨大的吸引力,使得当时的中外交流出现了盛况空前的局面。唐文化可谓博大精深、兼收并蓄、泽被东西,中国同亚非欧频繁往来,吸收外来文化的优秀成分,域外民族的生活方式、风俗习惯、音乐舞蹈相继传入中原地区,并日益流行,出现了“胡风盛行”的景象。玄奘西行带回大量佛经,他撰写的《大唐西域记》成为研究天竺等地区的宝贵资料;鉴真东渡对日本社会的发展作出了重要贡献。

——《中国古代史(全一册)》

(1)根据材料一及所学知识,说说隋朝灭亡的原因。

(2)阅读材料二,“舟所以比人君……亦能覆舟”体现了怎样的治国理念?并说明具体表现在哪些方面。

(3)根据材料三、四,概括盛唐气象的重要表现和唐文化的特点。

(4)综上所述,说说唐朝的哪些治国理政经验值得借鉴。

13.阅读材料,完成下列探究活动。

材料 唐王朝明确提出“华夷无别”“华夷同重”原则,对周边各少数民族的首领“示之以礼”……唐朝加强了对四方民族的优待、册封、和亲以及以夷治夷政策的实施……在形式上保留当地原有统治机构或实行“监管制”,使民族事务管理走上制度化。

——摘编自孙懿《中国民族区域自治的历史过程》

(1)结合所学知识,指出被西北各族首领尊奉为“天可汗”的皇帝及其实行的民族政策。

(2)根据材料并结合所学知识,运用示意图说明唐朝与周边各民族交往的方式。

(3)结合所学知识,谈谈你对唐朝的民族政策的认识。

14.阅读材料,完成下列要求。

材料一 贞观之初,东突厥颉利可汗南侵至长安边的渭水便桥,太宗亲自与颉利可汗交涉,突厥遣使请和而还。三年后,太宗出兵反击,生擒颉利可汗,国威大震。除了用兵,唐太宗对待少数民族基本上采取的是布德怀柔的羁縻政策,突厥、薛延陀、回纥等族纷纷内附……。640年,太宗派兵出击西域高昌,置西州,又在西域安西地区设龟兹、焉耆、于闽、疏勒四镇,巩固了唐在西域的统治。

——据邵文实《中国历史概述》

材料二 元稹《和李校书新题乐府十二首·法曲》诗中有四句话:“自从胡骑起烟尘,毛毳腥膻满咸洛。女为胡妇学胡装,伎进胡音务胡乐。”……在唐玄宗时期,龟兹乐、高昌乐、疏勒乐……都进入了中国,与中国传统的宫廷音乐有机地融合在了一起。而且汉唐时期,外来的乐器也是相当多的,大大地丰富了我们的精神生活,比方说之前提到的胡角、胡笳,另外还有琵琶、年策、羯鼓、箜篌,这些都是外来乐器。

——据姜鹏、李静《五万年中国简史》

(1)根据材料一,指出唐太宗对少数民族主要采取哪些政策?并结合所学知识,举一例唐太宗布德怀柔的史实。

(2)材料二反映的是一个怎样的社会情况?结合所学知识,说说唐朝民族交往涉及的领域。

(3)综合上述材料并结合所学知识,请谈谈各民族之间应该怎样相处?

15.阅读材料,完成下列要求。

材料一 隋文帝即位之初就废除了北周时代从《周官》抄袭来的那一套古老的制度 开皇三年,隋文帝废除郡级机构,并省州县,裁减冗官 文帝还经常遣使考察地方官吏,褒奖良能,惩处贪污 魏晋以来为豪强地主所操纵的选拔官僚的九品中正制就在开皇中废除了。代之而起的是以考试选士的制度。

——摘编自陈光崇《论隋文帝改革和统一的历史功绩》

材料二太宗谓侍臣曰:“为君之道,必须先存百姓。若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙。”

——摘编自吴兢《贞观政要》

“舟所以比人君,水所以比黎庶(百姓),水能载舟,亦能覆舟。”

——摘编自吴兢《贞观政要》

材料三 唐玄宗本人的变化,是当时社会危机难以克服的主要原因。开元初,他注意节俭,反对铺张浪费。天宝时则骄奢淫逸,挥霍无度。在用人方面,玄宗不再是任人唯贤,而是专用投其所好者。李林甫、杨国忠都是因此而受重用的。李林甫是“口有蜜,腹有剑”的人物,凡是才能在他之上而被皇帝所重视的人,他都千方百计地将其除掉。面对各种社会问题,玄宗毫无改弦更张之意,仍然沉溺于酒色之中,每年十月照例到华清宫去过冬。安禄山为了讨好玄宗和杨贵妃,在得知玄宗要在华清宫新开浴池的时候,立即在范阳以白玉石制成鱼龙凫雁,还有石莲花,置于池中,使玄宗喜悦异常。

——摘编自白寿彝主编《中国通史》

(1)根据材料一,归纳隋文帝为巩固统治所采取的措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,唐太宗为何把君主和百姓的关系比喻成舟与水的关系

(3)根据材料三,比较唐玄宗前期和后期统治的不同之处。

(4)综上所述,谈谈你对杰出人物和历史发展关系的认识。

16.阅读下列材料,回答问题。

材料一:印刷术是我国古代四大发明之一。隋唐时期,已有雕版印刷的佛经、日历和诗集等。唐朝印制的《金刚经》,是世界上现存最早的、标有确切日期的雕版印刷品。

材料二:他生活在唐朝由盛转衰的时期,历经坎坷。他的诗风淳朴厚重,很多诗作反映了战争和政治腐败给人民带来的痛苦,抒发悲愤凄婉之情,他被誉为“诗圣”。

(1)根据材料一,指出隋唐时期的印刷技术是什么?

(2)材料二中的“他”是谁?

(3)除诗歌外,唐朝在书法、绘画等艺术领域也取得了辉煌成就,请各举一位代表人物及其作品。

(4)综合上述材料,谈谈隋唐科技文化的繁荣给你带来什么启示?

17.隋唐时期是中国历史上民族交往与交融的重要阶段。这一时期的民族交往与交融,不仅推动了社会的多元发展,也为中华文明的繁荣注入了新的活力。以下材料反映了隋唐时期民族交往与交融的若干史实,请结合材料回答问题。

材料一 “自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母。”

——《资治通鉴·唐纪十四》

(1)根据材料一结合所学知识回答,材料中的“朕”指的是谁?从材料中可以看出他实行怎样的民族政策?

材料二 唐朝采用了送婚和亲来巩固和发展民族友好。李世民在位的二十二年中,嫁给少数民族上层人士的唐公主、宗室皇帝之女就有六人。

——《论贞观时期的民族政策》

贞观十五年,太宗以文成公主妻之,令礼部尚书、江夏郡王(李)道宗主婚,持节送公主于吐蕃。弄赞率其部兵次柏海,亲迎于河源。见道宗,执子婿之礼甚恭。既而叹大国服饰礼仪之美,俯仰有愧沮之色。及与公主归国,谓所亲曰:“我父祖未有通婚上国者,今我得尚大唐公主,为幸实多。当为公主筑一城,以夸示后代 。”

——《旧唐书·吐蕃传》

(2)根据材料二,指出唐太宗巩固和发展民族友好的方式。材料中的“弄赞”是谁?文成公主入藏有什么意义?

材料三 唐朝时期,边疆地区的少数民族建立了许多政权,在西南地区,南诏统一了六诏,其首领被唐玄宗封为云南王。南诏不断派贵族子弟到长安、成都学习唐文化,汉族工匠也进入南诏,加快了南诏经济文化的发展。

—— 改编自 2024 年人教版初中历史教材

(3)根据材料三回答,唐玄宗封南诏首领为什么?结合材料及所学知识,概括唐朝与南诏交往的表现有哪些?

(4)综合上述材料,唐朝民族交往与交融对我们今天处理民族关系有何启示?

18.盛世局面·启迪后人。阅读材料,结合所学知识回答下列问题。

材料一 唐代制度,在下有……为政府公开选拔人才,在上有……综合管理全国行政事务。这两制度,奠定了中国传统政治后一千年的稳固基础。

——摘编自钱穆《国史新论》

材料二 唐太宗非常反对历史上某些“贵中华,贱夷狄”的陈腐观念。他开明地认为,“夷狄亦人,其情与中夏不殊。”他把“抚九夷以仁”当作“君之体”,宣称“我今为天下主,无问中国及四夷,皆养活之”。

——摘编自刘洁《从唐代边塞诗看唐代的民族政策——唐代边塞诗系列研究之二》

材料三 唐朝僧人鉴真受日本的邀请东渡,先后五次都没有成功,还因辛劳过度而双目失明。但鉴真矢志不渝,继续进行第六次东渡,最终抵达日本。他在日本传授佛经,还传播中国的医药、文学、书法、建筑、 绘画等。

——摘编自人民教育出版社《中国历史》七年级下册

647年,天竺摩揭陀国遣使来到中国。随即,唐太宗派人到天竺,“取熬糖法,即诏扬州上诸蔗,榨沉如其剂,色味愈西域甚远”。 唐初,波斯商人的足迹遍布长安、洛阳、扬州、泉州、广州等地。他们贩卖珠宝、香药及西域、南海一带的土产。中国的丝绸、瓷器、纸张等商品也大量运往波斯,并被波斯商人转销到西方。

——摘编自《中外关系史》

(1)材料一中“在下有”和“在上有”后面的省略号分别指的是哪一制度?它们产生的共同作用是什么?

(2)根据材料二并结合所学知识,指出唐朝的民族政策。请举一例史实对该政策加以说明。

(3)根据材料三,概括唐朝中外交往的特点及影响。

(4)综合上述材料,谈谈唐朝的发展对今天我国社会主义现代化建设有何启示。

中小学教育资源及组卷应用平台

中小学教育资源及组卷应用平台

第14页,共14页

第13页,共14页

《第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代 综合题训练》参考答案

1.(1)思想:以民为本。

盛世:贞观之治。

(2)制度:科举制。

作用:加强了朝廷在选官上的权力,使通过考试选拔官员的用人制度逐渐确立,扩大了统治基础,对社会阶层流动也起到积极作用,还显著提高了整个官僚队伍的文化素养,但后期束缚思想创新。

(3)启示:统治者需重视民生、选贤任能、完善制度、发展经济,政策需兼顾稳定与创新。

2.(1)名称:科举制。进步性:选拔方式由推举转变为公开考试;选拔标准从注重门第到注重才能,更加公平公正;选官权力从权贵手中集中到中央朝廷,有利于加强中央集权。(答出其中两点即可)

(2)做法:集体议事提高了决策的正确性;三省的划分进一步分割了宰相的权力;降低宰相的官阶以削弱相权。(答出其中两点即可)

(3)启示:顺应时代潮流的制度变革推动社会发展;制度变革要适应社会发展的需要;等等。(答出符合题意的一点即可)

3.(1)社会状况:粮食丰收,经济繁荣,社会安定。原因:唐太宗勤于政事,广纳贤才;制定法律,减省刑罚;关注民间疾苦,减轻百姓的田租和劳役负担,鼓励发展农业生产等等。(答出其中两点即可)

(2)前期影响:稳定政局,励精图治,重用贤能,实行一系列改革,出现“开元盛世”的治世局面。后期影响:追求享乐,任人唯亲,朝政日趋腐败,重用节度使形成外重内轻的局面,导致安史之乱的爆发。

(3)启示:统治者要勤政爱民,任用贤能;要大力发展生产;注重维护国家统一和社会安定等等。(答出符合题意的一点即可)

4.(1)“创新之处”:为社会底层的知识分子提供了持续流动的可能,而且将其制度化。

“最大合理性”:机会均等的机制,塑造知识分子社会心理,激励个人奋斗精神。

(2)图1:曲辕犁;

图2:筒车

(3)特点:“大进大出”,唐朝文化繁荣,富有魅力,辐射力强,不拘一格,兼收并蓄,对外交往频繁,具有双向性。

史实:遣唐使来华学习,玄奘西行求取佛法,鉴真东渡传播文化等。

5.(1)特征:繁荣与开放。

(2)示例:

观点:对外开放促进社会进步。

论述:唐朝高僧玄奘前往天竺取经,历尽辛苦带回了大量的佛经,发展了中国的佛教事业,促进了中印文化的交流,《大唐西域记》成为研究中外交流史的珍贵文献;唐朝高僧鉴真第六次东渡日本成功,在日本传授佛经,传播中国文化,对日本产生了重大影响,促进了中日之间的政治、经济、文化交流。综上所述,对外开放促进了社会进步。

6.(1)制度:科举制。

影响:科举制是古代选官制度的一大变革,加强了皇帝在选官和用人上的权力,扩大了官吏选拔的范围,使有才学的人能够由此参政,促进了社会阶层的流动,同时也促进了教育的发展。

(2)②垦田面积大幅度增长;③粮仓丰实。

原因:隋朝统一后,隋文帝励精图治,发展经济,编订户籍,统一南北币制和度量衡制度;加强中央集权,提高行政效率等。

(3)主要原因:隋炀帝的残暴统治。

(4)认识:统治者要体恤百姓;得民心者得天下;制度和政策要合理。

7.(1)行业:农业;手工业。

(2)民族政策:开明的民族政策。

历史事件:文成公主入藏。

历史意义:促进了吐蕃经济和社会的发展,也增进了唐蕃友好关系。

(3)原因:国家统一;社会安定;统治者励精图治;轻徭薄赋,减轻人民负担;改善民生;注重人才的选拔、任用和考核或任用贤才。

认识:统治者要励精图治,任用贤才;要维护民族团结,维护社会安定。

8.(1)朝政腐败,奢侈之风盛行;连年战争激化社会矛盾;地方节度使权力扩大,中央与地方力量对比失衡;安禄山、史思明蓄意叛乱。

(2)宦官掌权;苛捐杂税;自然灾害频发;地方官府压迫。

(3)示例一:统治者要勤于政事,实行清明的统治,缓和社会矛盾。

示例二:统治者要以民为本,顺应民心。

示例三:反对腐败,倡导廉政。

示例四:经济发展,社会和谐,人民才能安居乐业。

9.(1)名臣:魏征。

(2)原因:任用贤能,善于纳谏;裁汰冗官,改革吏治;节俭去奢,励精图治;以农桑为本或重视农业生产;官员能够尽忠职守,公正廉洁。

(3)启示:选拔人才;改革内政;勤俭治国;重视农业;以史为鉴。

10.(1)朝代:隋朝。

意义:促进了教育的普及和发展;促进了儒学的传播,结束了思想混乱的局面。

(2)特点:报考自由或不限出身;在内容和形式上均有发展;考试科目很多,常设明经、进士两科;科举制不是唐代唯一的选官制度;进士科尤受重视,考取难度也最大;存在徇私舞弊的问题。

(3)公平竞争;择优录取;注重防止作弊;考试要理论联系实际;使有才能特长的人才能够脱颖而出。

11.(1)尊奉为:“天可汗”。

(2)示例:观点:唐太宗纳谏广言是社会发展的智慧源泉与动力。论述:唐太宗在平定东突厥后,曾下令修建洛阳宫殿,却被给事中张玄素上书谏止,认为修建洛阳宫殿会劳民伤财,甚至可能引发民怨。唐太宗听后,立即采纳了张玄素的建议。而魏征更是以直言敢谏著称,多次在朝堂上指出唐太宗的过失,前后进谏200多次。唐太宗不仅没有因此恼怒,反而称赞魏征为“镜子”,帮助自己明得失。唐太宗在位期间,还设立了谏议大夫等官职,专门负责进谏。这种广开言路的政策,使得朝廷能够及时发现问题,避免决策失误,为“贞观之治”的出现作出重要贡献。所以,唐太宗纳谏广言,不仅是其个人治国智慧的体现,更是推动社会发展的智慧源泉与动力。

12.(1)原因:隋炀帝的残暴统治。

(2)治国理念:“以民为本”。

表现:轻徭薄赋,减轻农民负担,发展生产等。

(3)表现:政治清明;社会经济高度繁荣;与少数民族和外国交流频繁;社会风气开放;文学艺术多彩,社会生活丰富多彩,充满蓬勃向上的活力。

特点:博大精深、兼收并蓄、泽被东西,具有多元开放的特征。

(4)经验:维护国家统一、社会安定;“以民为本”,轻徭薄赋;吏治清明,发展经济等。

13.(1)皇帝:唐太宗。民族政策:开明的民族政策。

(2)

(任答四个民族及交往方式即可)

(3)认识:民族平等、民族团结政策促进各民族共同繁荣;各民族应加强交流学习,共同发展;民族政策应注重民族特色,尊重各民族的风俗习惯;等等。(任答两点,其他言之有理亦可)

14.(1)政策:用兵(武力征服);羁縻政策;设置行政机构。史实:唐太宗将文成公主嫁给松赞干布。

(2)社会情况:唐朝时期的民族交往与交融。领域:音乐;服饰;饮食;书法;医药等。

(3)做法:各民族之间应加强团结,和平友好相处等。

15.(1)措施:废除郡级机构,并省州县,裁减冗官;整顿吏治,加强对官吏的考察;废除九品中正制,实行考试选士的制度。(任意二点)

(2)原因:唐太宗吸取隋亡教训,认识到人民反抗是由赋役繁重、官吏贪求等引起的,只有轻徭薄赋,选用廉吏,使人民衣食有余才能巩固统治。因此,他明确了以民为本的治国思想,把君民的关系比喻成舟与水的关系。(符合题意即可)

(3)前期:节俭、反对浪费;任人唯贤;励精图治。(任意二点)后期:骄奢淫逸,挥霍无度;任人唯亲;沉迷酒色,不理朝政。(任意二点)

(4)认识:历史的发展造就了许多杰出人物;杰出人物可以影响历史的发展等。(言之有理即可)

16.(1)雕版印刷术

(2)杜甫

(3)书法:颜真卿 《颜氏家庙碑》

柳公权《玄秘塔碑》

绘画:阎立本《步辇图》

吴道子《送子天王图》

(4)开放包容促进国家发展;科技推动社会进步;文化交流丰富生活;开放、创新和包容是国家进步的关键。

17.(1)“朕”指唐太宗李世民。开明的民族政策。

(2)送婚和亲;“弄赞”指松赞干布。

意义:促进了吐蕃经济和社会的发展,增进了汉藏两族的友好关系。

(3)唐玄宗封南诏首领为云南王;

南诏派贵族子弟到长安、成都学习唐文化;汉族工匠进入南诏。(答出两点)

(4)坚持民族平等、民族团结;加强各民族之间的经济文化交流;尊重不同民族的文化和习俗等。(言之有理,答出两点即可)

18.(1)“在下有”:科举制。

“在上有”:三省六部制。

共同作用:加强了中央集权,有利于巩固统治;为中国古代政治制度奠定了稳固的基础。

(2)政策:开明的民族政策。

史实及说明:文成公主入藏,促进了吐蕃经济和社会的发展,也增进了唐蕃的友好关系;唐玄宗封大祚荣为渤海郡王,封回纥首领为怀仁可汗,封皮逻阁为云南王,唐王朝与少数民族建立的政权关系密切;唐朝先后设置安西都护府和北庭都护府,加强了对西域的管理等。

(3)特点:交往范围广泛,且互有往来;交往领域全面,涉及经济、文化、宗教等多方面;交往渠道多,有官方往来及民间贸易等;交往内容丰富,中国传出去的主要是文化和生产技术等,外国传入的主要是土特产和当地物产等

影响:丰富了唐朝的社会生活;推动了各国的历史发展和社会进步。

(4)启示:要善于进行制度创新;要妥善处理民族关系,促进民族交融;要保持开放的心态,积极对外交往等。

同课章节目录