第11课《山地回忆》课件(共25张PPT)

文档属性

| 名称 | 第11课《山地回忆》课件(共25张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 27.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-03 09:07:32 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

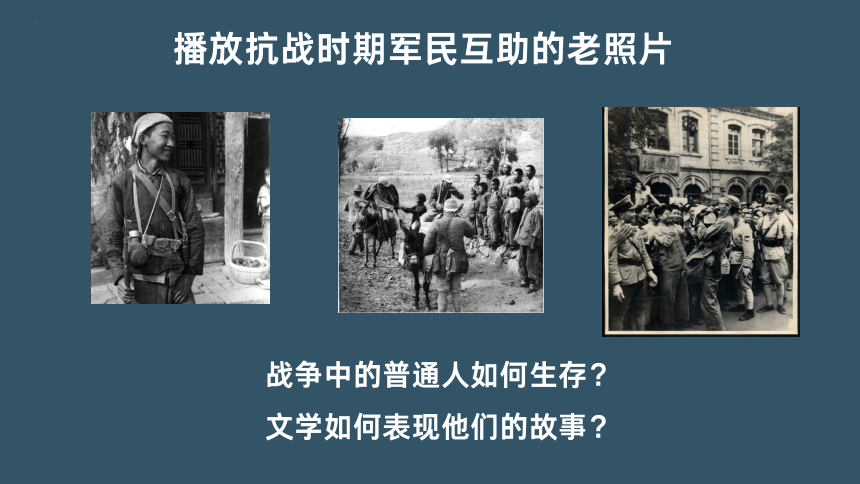

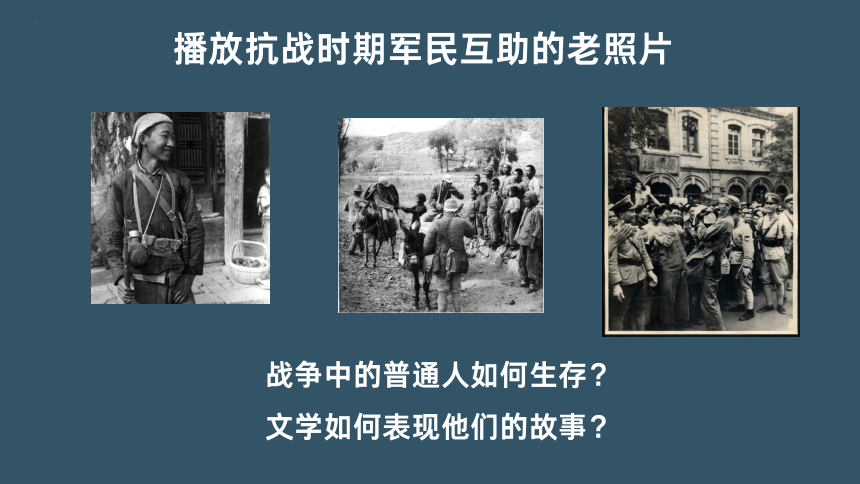

播放抗战时期军民互助的老照片

战争中的普通人如何生存?文学如何表现他们的故事?

山

的

回

忆

地

孙犁

目

录

一、整体感知

二、分析形象

三、感受语言

四、总结拓展

内容理解:梳理故事脉络,理解特殊历史背景下军民互助的深厚情感。

人物分析:通过细节描写分析农村妇女、八路军战士等人物形象,体会平凡中的伟大。

语言品鉴:赏析孙犁清新质朴、白描化的语言风格,感受诗意化的战争书写。

对比思考:对比传统抗战文学与"荷花淀派"的差异,理解文学创作的多样性。

学习目标

一、整体感知,

梳理文章

孙犁

荷花淀派

孙犁(1913—2002),原名孙树勋,中国现当代著名作家,“荷花淀派”创始人。生于河北农村,作品多聚焦抗战时期冀中平原的普通百姓生活,以清新质朴的笔触展现战争背景下的人性光辉。代表作《荷花淀》《风云初记》《山地回忆》等,被誉为“诗化小说”的代表人物。

淡化战争苦难,聚焦人性美

女性视角与乡土诗意

“以柔写刚”的叙事策略

方言口语的鲜活运用

1、速读课文,绘制"情图"

(时间轴+关键事件)。

2、小组讨论"回忆体叙事作用"

整体感知(15分钟)

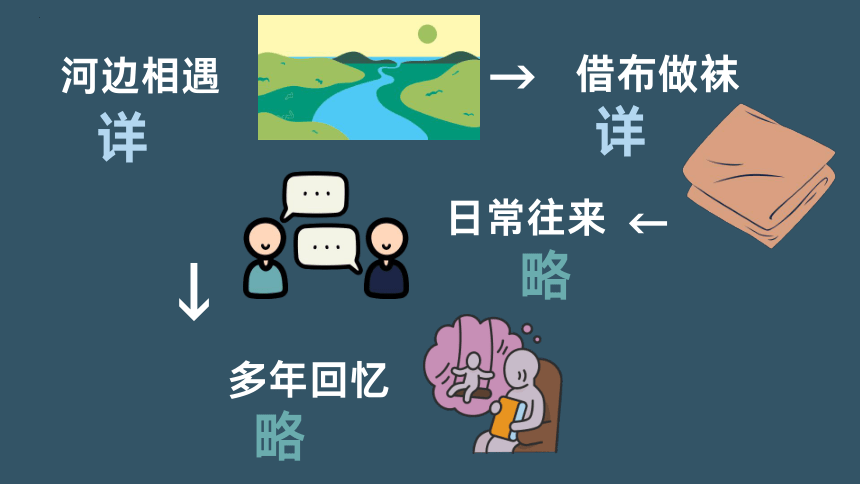

河边相遇

借布做袜

日常往来

→

→

→

多年回忆

详

详

略

略

拉近距离感

淡化悲剧色彩

回忆体叙事作用

二、走进文本,

感知人物

外貌/语言/动作典型描写

性格关键词

象征意义

角色档案卡

"妞儿"和"战士"档案卡,需包含:

角色档案卡

妞儿

语言特点:妞儿语气尖锐,甚至带刺,用“洗屁股”这种粗俗比喻表达不满,凸显她直率泼辣、敢说敢言的性格。

河边争执:直率泼辣下的生活艰辛

环境描写:“冬天寒风刺骨”“石头缝里种庄稼”等,说明山地贫瘠,水是珍贵资源。妞儿的“凶”本质上是对生存资源的本能保护。

动作描写:争执后妞儿“扭着身子逆着水流往上走”,表现她的倔强,也暗示她并非蛮横无理之人(若真厌恶战士,应直接离开而非继续劳作)。

角色档案卡

妞儿

主动做袜子:

质朴中的坚韧与智慧

日常关怀:

外冷内热的善良

语言特点:对话简短直接,没有客套寒暄。“我给你做!”三个字斩钉截铁,展现妞儿果断、务实的性格。

动作描写:妞儿“找了一块粗布,连夜裁制”“又纺线又织布”,用具体行动替代煽情语言,凸显她吃苦耐劳、默默付出的品质。

家庭群像:母亲默默支持女儿做袜子,父亲乐观鼓励战士,共同构成山区百姓的坚韧形象。

角色档案卡

妞儿

泼辣直率,敢爱敢恨

勤劳坚韧,务实能干

深明大义,心怀家国

外冷内热,情感细腻

角色档案卡

战士

语言

动作

朴实真诚:融入群众的平凡战士

坚韧顽强:苦难中的乐观精神

情感细腻:战火中的温情与感恩

成长轨迹:从冲突到理解的转变

细节

"侧面烘托"手法

为何孙犁不直接描写战场?

1、以环境细节烘托人物情感与时代背景

2、以人物言行烘托核心情感(军民鱼水情)

3、以日常对话反衬战争残酷与人性光辉

《山地的回忆》以含蓄克制的侧面烘托手法,将宏大历史叙事融入琐碎生活细节,让读者从“袜子”“纺车”“河水”等意象中感受战争年代的特殊情感。这种“平凡中见崇高”的写法,正是孙犁作品隽永动人的关键。

三、朗读句子,

感受语言

分组摘抄自然景物描写(如溪水、山石)、生活化比喻(如袜子像"小船"),分析其作用:

示例:"袜子厚实得像个小船"→ 以平凡物件传递温暖,消解战争残酷。

寻找文中的诗意密码

将文中对话改写为书面语,体会方言口语的鲜活感。

对比朗读

河边争执场景

原文(方言口语):

妞儿:“你看不见我在这里洗菜吗?洗脸到下边洗去!”

“我”:“离着这么远,会弄脏你的菜?”

妞儿:“菜是下口的东西呀!你在上流洗脸洗屁股,为什么不脏?”

书面语改写:

妞儿:“您难道没有注意到我在此处清洗蔬菜吗?若需洁面,请移至河流下游。”

“我”:“此处距离您洗菜的位置尚远,岂会污染水源?”

妞儿:“蔬菜乃入口之物!您在上游洗漱甚至清洁身体,岂能不污浊水质?”

方言口语使用的作用

真实性与代入感:

方言词汇(如“下边”“鬼子”)和短句结构,还原抗战时期北方农村语言风貌,使读者如临其境。

人物立体化:

通过口语的粗粝感(如“洗屁股”)与简洁性(如“我给你做!”),让人物脱离“完美英雄”或“刻板农民”的标签,更鲜活真实。

情感强化:

反问、感叹等口语句式(如“为什么不脏?”“能打败日本不?”)直接传递人物的喜怒哀乐,比书面语更富感染力。

主题深化:

方言的“土气”与战争宏大主题形成反差,凸显“平凡人支撑伟大历史”的创作意图

四、对比阅读,

拓展总结

对比阅读

高粱叶在晨雾里沙沙作响,九儿攥着土枪的指节发白。三十步外的土路上,七辆日军卡车正碾过乡亲们的尸体——昨天这些畜生把逃难的女人钉在碾盘上,刺刀挑着的婴孩还在滴血。

"轰!"

余占鳌砍断绳索的瞬间,装满火药的磨盘从天而降。领头的卡车在爆炸中腾空翻起,车斗里二十几个鬼子像破麻袋似的甩进燃烧的高粱地。我听见此起彼伏的惨叫,着火的日军在火海里打滚,空气里飘着烤肉的味道。

"打!"九儿的声音像淬火的刀子。

二十杆土枪同时轰鸣,铁砂穿透薄雾,把第二辆卡车的前挡风玻璃打成蜂窝。驾驶座上那个戴眼镜的军官刚摸出手枪,三支猎叉就钉穿了他的胸膛。血喷在仪表盘上,他抽搐的手指扣动扳机,子弹却打穿了自己的下巴。

"手榴弹!"余占鳌的吼声里,三个后生抱着点燃的酒坛冲上土坡。燃烧的烈酒在第三辆卡车顶棚炸开,火苗顺着油布窜进车厢,里面顿时响起非人的嚎叫——五个火人撞开篷布摔出来,有个家伙带着满身蓝火往水沟爬,被九儿一枪轰碎了天灵盖。

突然响起的机枪声让所有人伏倒在地。第四辆卡车的帆布篷猛地掀开,黑洞洞的枪口喷出三尺长的火舌。我眼睁睁看着栓子叔拦腰断成两截,上半身还在往前爬,肠子拖出三米多远。大奎刚要抬头,整张脸就被子弹掀飞,白森森的牙床露在晨光里。

对比阅读

角度 《山地的回忆》 传统抗战文学

叙事视角 女性/平民 男性/英雄

语言风格 清新质朴 悲壮激昂

主题侧重 人性温情 民族仇恨

角度 《山地的回忆》 传统抗战文学

叙事视角 女性/平民 男性/英雄

语言风格 清新质朴 悲壮激昂

主题侧重 人性温情 民族仇恨

角度 《山地的回忆》 传统抗战文学

叙事视角 女性/平民 男性/英雄

语言风格 清新质朴 悲壮激昂

主题侧重 人性温情 民族仇恨

战争中的"小人物"书写如何照见民族精神?

一、日常性对抗宏大性:民族精神的去符号化重构

二、创伤记忆的诗性转化:苦难美学的民族密码

三、边缘视角的伦理重估:乡土中国的主体性觉醒

四、身体政治学的隐喻:民族精神的具身化实践

微写作:以文中"那双布袜"为视角,写一篇200字内心独白。

跨媒介创作:收集家乡抗战故事,用孙犁风格改编成短篇故事。

对比报告:分析《山地》与《百合花》(茹志鹃)的"诗意战争"异同。

课后任务(任选其一)

拍摄思考:如果由你拍摄《山地的回忆》电影,你会选择哪些镜头?为什么?"

播放抗战时期军民互助的老照片

战争中的普通人如何生存?文学如何表现他们的故事?

山

的

回

忆

地

孙犁

目

录

一、整体感知

二、分析形象

三、感受语言

四、总结拓展

内容理解:梳理故事脉络,理解特殊历史背景下军民互助的深厚情感。

人物分析:通过细节描写分析农村妇女、八路军战士等人物形象,体会平凡中的伟大。

语言品鉴:赏析孙犁清新质朴、白描化的语言风格,感受诗意化的战争书写。

对比思考:对比传统抗战文学与"荷花淀派"的差异,理解文学创作的多样性。

学习目标

一、整体感知,

梳理文章

孙犁

荷花淀派

孙犁(1913—2002),原名孙树勋,中国现当代著名作家,“荷花淀派”创始人。生于河北农村,作品多聚焦抗战时期冀中平原的普通百姓生活,以清新质朴的笔触展现战争背景下的人性光辉。代表作《荷花淀》《风云初记》《山地回忆》等,被誉为“诗化小说”的代表人物。

淡化战争苦难,聚焦人性美

女性视角与乡土诗意

“以柔写刚”的叙事策略

方言口语的鲜活运用

1、速读课文,绘制"情图"

(时间轴+关键事件)。

2、小组讨论"回忆体叙事作用"

整体感知(15分钟)

河边相遇

借布做袜

日常往来

→

→

→

多年回忆

详

详

略

略

拉近距离感

淡化悲剧色彩

回忆体叙事作用

二、走进文本,

感知人物

外貌/语言/动作典型描写

性格关键词

象征意义

角色档案卡

"妞儿"和"战士"档案卡,需包含:

角色档案卡

妞儿

语言特点:妞儿语气尖锐,甚至带刺,用“洗屁股”这种粗俗比喻表达不满,凸显她直率泼辣、敢说敢言的性格。

河边争执:直率泼辣下的生活艰辛

环境描写:“冬天寒风刺骨”“石头缝里种庄稼”等,说明山地贫瘠,水是珍贵资源。妞儿的“凶”本质上是对生存资源的本能保护。

动作描写:争执后妞儿“扭着身子逆着水流往上走”,表现她的倔强,也暗示她并非蛮横无理之人(若真厌恶战士,应直接离开而非继续劳作)。

角色档案卡

妞儿

主动做袜子:

质朴中的坚韧与智慧

日常关怀:

外冷内热的善良

语言特点:对话简短直接,没有客套寒暄。“我给你做!”三个字斩钉截铁,展现妞儿果断、务实的性格。

动作描写:妞儿“找了一块粗布,连夜裁制”“又纺线又织布”,用具体行动替代煽情语言,凸显她吃苦耐劳、默默付出的品质。

家庭群像:母亲默默支持女儿做袜子,父亲乐观鼓励战士,共同构成山区百姓的坚韧形象。

角色档案卡

妞儿

泼辣直率,敢爱敢恨

勤劳坚韧,务实能干

深明大义,心怀家国

外冷内热,情感细腻

角色档案卡

战士

语言

动作

朴实真诚:融入群众的平凡战士

坚韧顽强:苦难中的乐观精神

情感细腻:战火中的温情与感恩

成长轨迹:从冲突到理解的转变

细节

"侧面烘托"手法

为何孙犁不直接描写战场?

1、以环境细节烘托人物情感与时代背景

2、以人物言行烘托核心情感(军民鱼水情)

3、以日常对话反衬战争残酷与人性光辉

《山地的回忆》以含蓄克制的侧面烘托手法,将宏大历史叙事融入琐碎生活细节,让读者从“袜子”“纺车”“河水”等意象中感受战争年代的特殊情感。这种“平凡中见崇高”的写法,正是孙犁作品隽永动人的关键。

三、朗读句子,

感受语言

分组摘抄自然景物描写(如溪水、山石)、生活化比喻(如袜子像"小船"),分析其作用:

示例:"袜子厚实得像个小船"→ 以平凡物件传递温暖,消解战争残酷。

寻找文中的诗意密码

将文中对话改写为书面语,体会方言口语的鲜活感。

对比朗读

河边争执场景

原文(方言口语):

妞儿:“你看不见我在这里洗菜吗?洗脸到下边洗去!”

“我”:“离着这么远,会弄脏你的菜?”

妞儿:“菜是下口的东西呀!你在上流洗脸洗屁股,为什么不脏?”

书面语改写:

妞儿:“您难道没有注意到我在此处清洗蔬菜吗?若需洁面,请移至河流下游。”

“我”:“此处距离您洗菜的位置尚远,岂会污染水源?”

妞儿:“蔬菜乃入口之物!您在上游洗漱甚至清洁身体,岂能不污浊水质?”

方言口语使用的作用

真实性与代入感:

方言词汇(如“下边”“鬼子”)和短句结构,还原抗战时期北方农村语言风貌,使读者如临其境。

人物立体化:

通过口语的粗粝感(如“洗屁股”)与简洁性(如“我给你做!”),让人物脱离“完美英雄”或“刻板农民”的标签,更鲜活真实。

情感强化:

反问、感叹等口语句式(如“为什么不脏?”“能打败日本不?”)直接传递人物的喜怒哀乐,比书面语更富感染力。

主题深化:

方言的“土气”与战争宏大主题形成反差,凸显“平凡人支撑伟大历史”的创作意图

四、对比阅读,

拓展总结

对比阅读

高粱叶在晨雾里沙沙作响,九儿攥着土枪的指节发白。三十步外的土路上,七辆日军卡车正碾过乡亲们的尸体——昨天这些畜生把逃难的女人钉在碾盘上,刺刀挑着的婴孩还在滴血。

"轰!"

余占鳌砍断绳索的瞬间,装满火药的磨盘从天而降。领头的卡车在爆炸中腾空翻起,车斗里二十几个鬼子像破麻袋似的甩进燃烧的高粱地。我听见此起彼伏的惨叫,着火的日军在火海里打滚,空气里飘着烤肉的味道。

"打!"九儿的声音像淬火的刀子。

二十杆土枪同时轰鸣,铁砂穿透薄雾,把第二辆卡车的前挡风玻璃打成蜂窝。驾驶座上那个戴眼镜的军官刚摸出手枪,三支猎叉就钉穿了他的胸膛。血喷在仪表盘上,他抽搐的手指扣动扳机,子弹却打穿了自己的下巴。

"手榴弹!"余占鳌的吼声里,三个后生抱着点燃的酒坛冲上土坡。燃烧的烈酒在第三辆卡车顶棚炸开,火苗顺着油布窜进车厢,里面顿时响起非人的嚎叫——五个火人撞开篷布摔出来,有个家伙带着满身蓝火往水沟爬,被九儿一枪轰碎了天灵盖。

突然响起的机枪声让所有人伏倒在地。第四辆卡车的帆布篷猛地掀开,黑洞洞的枪口喷出三尺长的火舌。我眼睁睁看着栓子叔拦腰断成两截,上半身还在往前爬,肠子拖出三米多远。大奎刚要抬头,整张脸就被子弹掀飞,白森森的牙床露在晨光里。

对比阅读

角度 《山地的回忆》 传统抗战文学

叙事视角 女性/平民 男性/英雄

语言风格 清新质朴 悲壮激昂

主题侧重 人性温情 民族仇恨

角度 《山地的回忆》 传统抗战文学

叙事视角 女性/平民 男性/英雄

语言风格 清新质朴 悲壮激昂

主题侧重 人性温情 民族仇恨

角度 《山地的回忆》 传统抗战文学

叙事视角 女性/平民 男性/英雄

语言风格 清新质朴 悲壮激昂

主题侧重 人性温情 民族仇恨

战争中的"小人物"书写如何照见民族精神?

一、日常性对抗宏大性:民族精神的去符号化重构

二、创伤记忆的诗性转化:苦难美学的民族密码

三、边缘视角的伦理重估:乡土中国的主体性觉醒

四、身体政治学的隐喻:民族精神的具身化实践

微写作:以文中"那双布袜"为视角,写一篇200字内心独白。

跨媒介创作:收集家乡抗战故事,用孙犁风格改编成短篇故事。

对比报告:分析《山地》与《百合花》(茹志鹃)的"诗意战争"异同。

课后任务(任选其一)

拍摄思考:如果由你拍摄《山地的回忆》电影,你会选择哪些镜头?为什么?"

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读