5.1《阿Q正传》课件(共44张PPT)

文档属性

| 名称 | 5.1《阿Q正传》课件(共44张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 155.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-04 09:50:17 | ||

图片预览

文档简介

(共44张PPT)

统编版选择性必修下册

“大小无数的人肉的筵宴,即从有文明以来一直排到现在,人们就在这会场中吃人,被吃,以凶人的愚妄的欢呼,将悲惨的弱者的呼号遮掩,更不消说女人和小儿。”

(《坟·灯下漫笔》)

单元学习主题

本单元所选都是现当代文学中的优秀作品,有小说、诗歌、散文、话剧,涵盖了新文学的主要体裁,体现了现当代文学创作的多方面成就。把这些作品集中起来研读,可以对现当代文学创作的概貌有个大致的了解,还可以加深对百年来中国社会变革与发展,特别是对人的心灵变化的认识。

中国现当代文学指“五四”前后至今的文学,即包括现代文学和当代文学。它是和中国的现代史和当代史相对应的概念。

现代指新民主主义革命时期,当代指社会主义时期。

常见的分法:现代文学1917年——1949年

当代文学1949年——至今

1917年初,胡适、陈独秀在《新青年》上发表的《文学改良刍议》和《文学革命论》,标志着文学革命运动的正式兴起。

教学目标

回顾高考小说专题必备知识点

分析阿Q这一典型人物的性格特点;

挖掘精神胜利法的内涵;

从人物形象、叙述语言以及幽默、夸张、讽刺等艺术手法的角度,欣赏作品的艺术独创性;

关注小说喜剧表象下的悲剧意味;

探讨阿Q具有的超越时代、民族的意义和价值。

小说知识梳理

章·节·壹

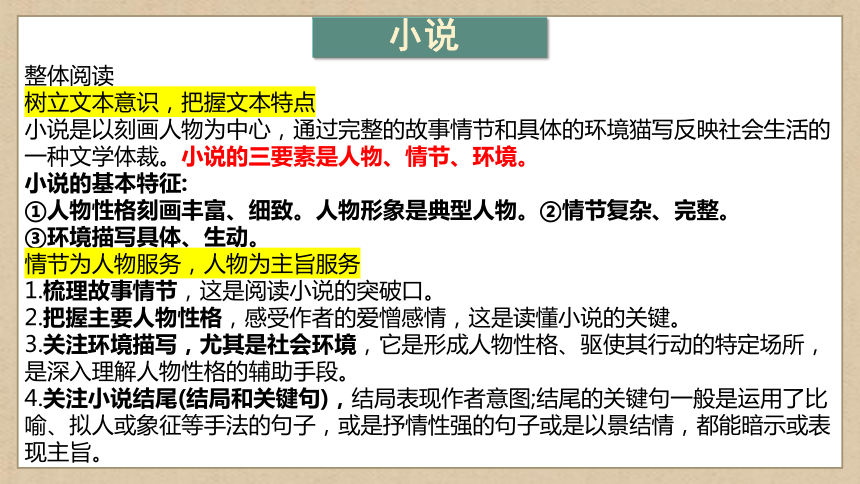

小说

整体阅读

树立文本意识,把握文本特点

小说是以刻画人物为中心,通过完整的故事情节和具体的环境猫写反映社会生活的一种文学体裁。小说的三要素是人物、情节、环境。

小说的基本特征:

①人物性格刻画丰富、细致。人物形象是典型人物。②情节复杂、完整。

③环境描写具体、生动。

情节为人物服务,人物为主旨服务

1.梳理故事情节,这是阅读小说的突破口。

2.把握主要人物性格,感受作者的爱憎感情,这是读懂小说的关键。

3.关注环境描写,尤其是社会环境,它是形成人物性格、驱使其行动的特定场所,是深入理解人物性格的辅助手段。

4.关注小说结尾(结局和关键句),结局表现作者意图;结尾的关键句一般是运用了比喻、拟人或象征等手法的句子,或是抒情性强的句子或是以景结情,都能暗示或表现主旨。

小说

“形象”概念综述

人物形象包括主要人物形象小说中的形象包括人物形象和事物形象。群体形象;事物形象就是某(个体形象)、次要人物形象(个体形象)、物,简称物象,可以是有生命的动物、植物,也可以是没有生命的物品。

概括人物形象特点:

①理情节:情节是人物性格成长史,理清情节是把握人物形象的基础

②抓细节:关注人物的行为选择、细小动作、特色语言、传神表情、细微心理。

③察环境:环境描写烘托人物心情、交代人物关系、暗示人物命运

④看侧面:关注作者对人物的直接议论或文中他人的评价或衬托。

塑造形象(人物、事物)的方法。

①正面描写:行为(形象随着情节发展逐步完善)、富有个性化的语言,动作、心理、外貌、神态、细节描写。

②侧面描写:其他人物的衬托(正衬、反衬)或评价;境烘托形象;环境暗示心理

人物形象探究

1、探究小说主人公

(1)内容上:作者塑造人物时的笔墨侧重

(2)结构上:是否是线索

(3)结构上:是否推动情节的发展

(4)主旨上:是否有力的表现了主旨

(5)主旨上:是否有现实意义

2、探究人物性格特征及命运的成因

(1)时代背景决定人物性格特征或命运

(2)生活环境影响人物性格特征或命运

(3)性格特征、思想认识或身份地位造成人物的命运

小说

小说

小说

小说

知人论世

章·节·贰

鲁迅

鲁迅(1881-1936),原名周樟寿,后改名周树人,字豫才,浙江绍兴人。我国现代伟大的文学家、思想家、革命家,中国无产阶级文学的奠基人。曾留学日本仙台医科专门学校(肄业),后弃医从文。1918年5月,首次用“鲁迅”为笔名,发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》。

主要作品:

小说集:《 呐喊》《 彷徨 》《故事新编》

散文集:《 朝花夕拾 》

散文诗集:《 野草》

杂文集:《热风》《坟》《华盖集》《华盖集续编》《而已集》《三闲集》《二心集》《南腔北调集》《且介亭杂文》等

1911年辛亥革命虽然推翻了封建帝制,使民主共和观念深入人心,但它没有完成反帝反封建的民主革命的任务,广大农民仍处于帝国主义和封建主义的双重剥削和压迫之下。封建统治阶级一方面对帝国主义者奴颜,表现出一副奴才相;一方面对自己的臣民摆出主人的架子,用封建礼教、迷信和愚民政策对百姓进行镇压剥削。他们丧权辱国,却自称“天朝”,用这种“精神胜利法”对人民进行麻醉教育,造成了人民不觉醒的麻醉状态。

《阿Q正传》正向我们展示了辛亥革命前后一个畸形的中国社会和一群畸形的中国人的真实面貌。

鲁迅创作《阿Q正传》的目的:“画出这样沉默的国民的魂灵”,意在“暴露国民的弱点,揭露中国的病态社会,以引起疗救者的注意”。

社会背景

解题

阿Q——主人公名字

鲁迅在第一章《序》里解释,他应该叫阿Quei,但不知道他是不是中秋节出生,所以不能写桂花的桂;也不知道是否有哥哥叫阿富,所以也不能叫宝贵的贵,因此就用拼音的第一个字母Q来代替。

之所以用Q,因为Q像没有五官的圆圃的脸,但有一条辫子,代表了当年汉人的耻辱。一个空白的脸,托一根辨子,体现出麻木的国民性,像被杀头也没表情的“吃瓜群众”的脸。

“正传”指章回体小说、评书等的正文。也指所要叙述的正题,这里引申为“本传(记载一人的生平事迹)”的意思。

鲁迅首先选择的颠覆对象是封建传统文学中的“史传”文体。封建社会,书写语言为地主知识分子所垄断,一般市民百姓本无缘入“传”,如阿Q就不但被剥夺了姓赵的权利,而且连名字也不甚了了。所以在第一章便说“传阿Q,仿佛思想里有鬼似的”,不合孔子曰“名不正则言不顺”,故而便从小说家所谓“闲话休提言归正传”里取了“正传”二字。

正传

"我愿意用我全部作品'换'鲁迅的一个短篇小说:如果能写出《阿Q正传》那样在中国文学史上地位的中篇,那我愿意把我所有的小说都不要了。”

莫言

情景再现

探究文本

章·节·叁

内容简介

姓名籍贯皆渺茫 闲话休题言正传

1

序

自尊自负癞疮疤 即使挨打也优胜

2

优胜纪略

耸肩等候哭丧棒 欺软淫辱小尼姑

3

续优胜纪略

土谷祠里想孤孀 无处立足因吴妈

4

恋爱悲剧

生计无着恨小D 静修庵里偷萝卜

5

生计问题

风风光光回未庄 敬而远之一小偷

6

从中兴到末路

独自投身革命党 手执钢鞭将你打

7

革命

假洋鬼子真霸道 白盔白甲成碎片

8

不准革命

稀里糊涂成死囚 圆圈不圆也嚓嚓

9

大团圆

1介绍阿Q的身世

2.3写阿Q性格的主要特征——精神胜利法

4.5.6写阿Q在现实生活中的各种遭遇

7.8写阿Q在未庄风传辛亥革命中的表现和遭遇

9阿Q被杀

思考:快速阅读文本,概括小说情节,思考同样是“优胜记略”,为什么分为两章写?

第三章 续优胜记略

30-33被赵太爷打

34-47被王胡打

48-55被假洋鬼子用哭丧棒打头

56-69被小尼姑骂“断子绝孙”

第二章 优胜记略

1-4简述阿Q事迹和性格

5-12被闲人嘲笑癞疮疤被打

13-17被闲人无故仇视被打

18-29被闲人乱中抢钱被打

受欺侮的对象

想欺侮别人却失败

他不仅是被侮辱被损害者,而且是侮辱损害他人者。

说自己是赵家本家

先骂王胡“毛虫”

先说“秃儿。驴”

先说调戏尼姑

思考:收集人物资料,定位来访者身份形象。

姓名 籍贯

年龄 婚姻状况

身份 工作

口头禅 住址

爱好 外貌特征

性格特征 生平最得意的事

总结 30左右

一无所有的贫苦农民

你算是什么东西!

阿Q

打骂人、赌博、耍流氓

精神胜利法

未婚

无固定职业、打短工

未庄土谷祠

癞疮疤、瘦伶仃、赤膊

不详

欺负小尼姑

六无:无姓无名无籍贯无行状无家无固定职业

思考:通过以上信息,我们可以看到,阿Q是一个怎样的人?

无名无姓,无家无根

没有家人,大龄未婚

没有固定收入、穿破夹袄,头有癞疮疤

地位低下

无依无靠

贫困潦倒

中国农村特别注重姓氏宗族,势单力薄的姓氏,往往受欺负,而望族大姓,往往感到自豪。

阿Q没有姓名,也没有籍贯,那就是无可依靠,其悲惨处境,自不待言。

阿Q是一个地位低下、无依无靠、贫困的深受剥削和压迫的雇农。

思考:本文写了关于阿Q的哪几件事?从中可以看出阿Q是一个怎样的人?请结合课文内容进行分析。

事件 原文语句 性格特点

“先前阔” “我们先前——比你阔多啦!你算是什么东西!”

见识高 看不起未庄人: “我的儿子会阔得多啦!” 鄙薄城里人: “这是错的”“可笑”

“真能做” 老头颂扬说:“阿Q真能做!”然而阿Q很喜欢。

妄自尊大

妄自尊大

狭隘保守

可悲奴性

自欺欺人

事件 原文语句 性格特点

“癞疮疤” 因为他讳说"癞"以及一切近于"赖"的音…便全疤通红的发起怒来。

口讷的他便骂,气力小的他便打;然而不知怎么一回事,总还是阿Q吃亏的时候多。于是他渐渐的变换了方针,大抵改为怒目而视了。

“挨打的荣耀” (被闲人们打) “我总算被儿子打了”

“打虫豸,好不好?我是虫豸——还不放么?”

遭劫的安慰 (押牌宝赢钱却被打) 自打嘴巴,转移痛苦。 他睡着了

敏感禁忌

内心脆弱

欺软怕硬

自欺欺人

懦弱卑怯

自轻自贱

自我摧残

自我麻醉

麻木健忘

事件 原文语句 性格特点

蒙赵太爷打而受到“尊敬” “而现在是他的儿子了” “阿Q此后倒得意了许多年”

因与王胡争胜而被打 只有这一部络腮胡子,实在太新奇,令人看不上眼 “最初是失望,后来却不平了” “君子动口不动手!”

因小声咒骂假洋鬼子而挨打 阿Q尤其“深恶而痛绝之”的,是他的一条假辫子, 赶紧抽紧筋骨,耸了肩膀等候着 而且“忘却”这一祖传的宝贝也发生了效力

因调戏小尼姑而被骂 “我不知道我今天为什么这样晦气,原来就因为见了你”

自欺欺人

趋炎附势

争强好胜

麻木愚昧

懦弱卑怯

憎恶权贵

封建保守

奴性十足

忘却屈辱

逆来顺受

欺凌弱小

阿Q是一个流浪的雇农,无财产,只能靠出卖自己的劳动力生活。身处社会底层,受到残酷的剥削、压迫和凌辱,但他竟能麻木健忘,自轻自贱,自欺自慰。构成阿Q性格整体的基本元素有以下几个方面:

1、自尊自大而又自轻自贱。阿Q不把未庄人放在眼里,对赵太爷和钱太爷也“不表格外的崇奉”。他的名言是:“我们先前--比你阔的多啦!你算是什么东西!”阿Q被打败之后,为了求饶,轻易承认自己是虫多。赌博赢来的钱被抢走,竟然自打嘴巴,用自残的手段来消除失败的痛苦。

2、争强好胜但又忍辱屈从。一方面阿Q争强好胜的心理甚至发展到了与别人比丑的荒唐地步;另一方面阿Q受尽压迫凌辱,却只是默默忍受,甚至主动地接受挨打。

3、狭隘保守但又盲目趋时。阿Q自以为见识高,其实却狭隘无知,凡是不合未庄老例的,他都认为是错的阿Q不容任何变革,只认祖宗章法,自觉维护封建思想和封建道德。但阿Q又盲目趋时,进过几回城就嘲笑乡下人没见过世面。

4、畏惧强暴而又欺压弱小。怕硬:承认自己是虫豸,说“君子动口不动手”甚至耸了肩膀主动接受挨打。欺软:朝小尼姑吐唾沫,为自己对尼姑动手动脚的行为感到得意。

5、敏感禁忌而又麻木健忘。阿Q对自己的弱点很敏感,讳说“癞”以及一切近于“赖”的音,但一面对实际的屈辱,他又变得麻木健忘。

阿 Q 形 象

阿Q的双重人格

狡黠圆滑

狭隘保守

自轻自贱

盲目趋时

趋炎附势

懦弱愚昧

麻木健忘

安于现状

又

质朴愚昧

率真任性

自尊要强

狭隘保守

憎恶权势

无赖霸道

敏感禁忌

不满现状

泯灭意志

退回内心

阿Q是羊而同时又是狼,可怜可恨。

“自己被人凌虐,但也可以凌虐别人;自己被人吃,但也可以吃别人。”

“对于羊显现凶兽相,而对于凶兽则显羊相,所以即使显得凶兽相,也还是卑怯的国民。”

——鲁迅《华盖集 ·忽然想到(七)》

问题:小说中出现了哪些人物或人群?

阿Q、未庄居民(包括闲人)、城里人、王胡、假洋鬼子、小尼姑、赵太爷、钱太爷

思考1:如果你是一位普通的未庄闲人,

请你按照地位高到低,给这些人排序,并给出理由。

阿Q

假洋鬼子

赵太爷、钱太爷

城里人

未庄居民(包括闲人)

王胡

小尼姑

统治阶级

被压迫阶级

旁人眼中的阿Q

阿Q的现实处境:底层人(共识)

思考2:如果你是阿Q,

请你按照地位高到低,给这些人排序,并给出理由。

阿Q

假洋鬼子

赵太爷、钱太爷

城里人

未庄居民(包括闲人)

王胡

小尼姑

阿Q的自我定位:上层人(共识)

阿Q又很自尊,所有未庄的居民,全不在他眼睛里,甚至于对两位“文童”也有以为不值一笑的神情。(第4段)

思考:阿Q平等的看不起所有人,你能找到阿Q看不起赵太爷的理由吗

明确:找不到,我们能找到他看不起其他人的理由,这些理由都是理直气壮的,能在内心深处说服阿Q。但是我们似乎找不到阿Q看不起赵太爷的理直气壮的理由。阿Q被赵太爷打了之后,渐渐的得意起来,阿Q把其他人也当儿子看待,但是他并没有“得意”。只有把赵太爷当成儿子看,他才得意起来。阿Q把赵太爷当儿子看和把其他人当儿子看是不一样的。鲁迅先生的高明之处就在于在看似相同的地方,写出一点不同的地方来。

思考:阿Q的精神胜利法体现在哪里?

他人的行为 阿Q的应对

闲人揪阿Q辫子,碰头

闲人先让阿Q承认自己是虫豸,再打

闲人抢阿Q的钱

王胡打阿Q

假洋鬼子打阿Q

赵太爷打阿Q

尼姑走来了

我总算被儿子打了

第一个能自轻自贱

连打自己两个嘴巴

皇帝停了考,他被小觑了

因完结而轻松,忘却了

吐唾沫,摸头,语言调戏

觉得赵太爷高人一等

尽情欺辱

甘于被欺

精神胜利法

愚昧,受压迫欺凌

遇强者

遇弱者

憎恶、反抗

欺凌

失败

胜利满足

自负、自贱、忘却

思考:阿Q的精神胜利法体现在哪里?

当阿Q遇到强者如假洋鬼子之流,不自觉地流露出鄙夷憎恶,自然被欺负被痛打,以阿Q的力量当然打不过人家,失败在所难免,但是他又不甘心失败,只得假想自己很了不起,或者自己作践自己以求得别人的饶恕,求得心理的平衡,或者干脆忘却,最终精神上轻松了,满足了。

如果遇到的是弱者,如小尼姑,小D等,就极尽无赖之能事或大打出手,他痛苦屈辱迁移到别人身上,以获得心理上平衡和精神上的愉悦,这样,他就“胜利”了。

精神胜利法

精神胜利法,也叫阿Q主义(阿Q精神),是指一种在现实生活中遇到挫折、打击或失败而又无法改变现实局面的情况下,逃避现实生活中的失败选择“替代”或“忘却”,从精神上自欺以求自我安慰,从而得到精神上的胜利或解脱的心理调节方法。

1840年鸦片战争之后的中国历史是受帝国主义侵略和掠夺的屈辱史,封建统治阶级在这种特殊的历史下形成一种变态的心理,一方面对帝国主义者奴颜婢膝,表现出一副奴才相;另一方面对自己统治下的臣民又摆出主子的架子进行疯狂的镇压,凶狠地盘剥。

其实质就是自我欺骗、遗忘、转嫁伤害。

这种精神胜利法产生的根源是什么?

统治阶级留下的创伤,被凌辱与毒害的烙印。造反没有出路的结论,而不造反又无法忍受现实和痛苦生活,只好寻求精神上的安慰,或求佛拜神,或寄希望于来世。

不能正视缺点,寻求精神安慰。(小农社会的落后、保守)中国农民长期生活在小国寡民、自给自足的环境中,稍有满足便夜郎自大,盲目排外。

无田地,无房屋,无女人等现实的不如意只能通过精神的自我欺骗获得满足。

当人们将注意力集中到“精神胜利法”上的时候,几乎忘却了鲁迅对于身体的关注,但“精神胜利法”对应的不正是身体的失败吗?阿Q的失败感首先来自打不过别人,甚至打不过他所瞧不起的王胡和小D,其次来源于他所身受的饥饿、寒冷和无法满足的性欲,最终来源于身体的死亡——“全身仿佛微尘似的迸散了。”换句话说,如果没有身体的视野,“精神胜利法”事实上是无从被诊断为病态的。

(汪晖)

根源在于他不断遭遇的身体失败:

长期遭受各色人等暴力欺凌(外在);

生命保存与延续的欲求(食色生命等)不能满足(内在)。

思考:精神胜利法的根源是什么?

思考:精神胜利法的根源是什么?都说一方水土养育一方人,卑怯狡猾、自轻自贱、欺软怕硬的阿Q生活的未庄又是什么样的呢?

未庄世情 世情 表现

人情淡薄、虚伪

多贪慕权势、

欺软怕硬、势利

人们冷漠、

自私、麻木

老头子颂扬“阿Q真能做”时,阿Q正懒洋洋瘦伶仃地在他面前,别人也说不清这话是真心还是讥笑。

赵太爷、钱太爷大受居民的尊敬,除有钱之外,就因为都是文童的爹。

阿Q欺负小尼姑时,酒店里的闲人大多是看客,一起哄笑,丝毫没有帮助的意思;阿Q也在众人的欢笑中欺负得更加有力。

未庄世情 世情 表现

人们虚情假意、封建思想浓厚

为利益不择手段

小结:未庄是一个封建思想浓厚、世情冷漠的农村小镇,人们多贪慕权势、欺软怕硬、冷漠自私、麻木不仁。

阿Q在赌场中赢得钱财之后,赌场中发生了打架事件,阿Q的钱财在混乱中被抢劫一空。

钱太爷的大儿子跑去东洋回来后,辫子不见了,他的母亲大哭了十几场、老婆跳了三回井,后来他的母亲到处说“这辫子是被坏人灌醉了酒剪去的。本来是可以做大官,现在只好等留长再说了。”

思考:病因诊断,根据生活环境,探讨来访者性格成因。

①闭塞保守的地理环境:未庄是一个面积不大离城市较远的小村庄,这里的人长期生活在小国寡民、自给自足的环境中,稍有满足便夜郎自大,盲目排外;

②愚昧麻木的社会环境:在未庄,赵太爷之流掌握了绝对的话语权,甚至可以决定人的姓氏,普通群众和下层穷苦百姓饱受封建礼教思想毒害,饱受欺凌而又互相争斗。

③统治阶级的残酷统治:贫苦农民长期政治上受压迫,经济上受剥削,精神上受毒害,人格上受侮辱。

旧中国半封建半殖民地社会,是阿Q性格和悲剧产生的土壤。

思考:鲁迅为什么要塑造这样的阿Q形象?有何意义?

所以我的取材,多采自病态社会的不幸的人们,意在揭出病苦,引起疗救的注意。

——《我怎么做起小说来》

凡是愚弱的国民,即使体格如何健全,如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料和看客,病死多少是不必以为不幸的。所以我们的第一要著,是在改变他们的精神。

——《<呐喊>自序》

思考:鲁迅为什么要塑造这样的阿Q形象?有何意义?

1、写出中国人特别是广大受压迫的劳动人民的苦难、愚昧而落后的人生,希望改良这悲惨的人生,为疗救病态的社会、病态的人们而呐喊。

2、唤醒在“铁屋子”中沉睡的人们,激励他们振奋起来,挣脱精神的枷锁。

3、是总结辛亥革命失败的教训,批判它的妥协性和不彻底性。

《阿Q正传》通过塑造阿Q形象,批判了国民性弱点,即批判“阿Q相”,揭露了当时社会的阶级压迫和剥削,反映了农民的苦难和革命要求,提出了农民的革命和出路问题,对革命前途问题进行了探索,表现了鲁迅高度的爱国主义精神和革命精神,深刻地揭露和批判了中国国民的劣根性和人性的“痼疾”。作者希望“揭出病苦,引起疗救的注意”,达到治病救人、改造国民性的目的。

总结

艺术特色

章·节·肆

①人物形象的典型化。他的自欺欺人与妄自尊大,在当时未庄上层人物赵太爷、钱太爷身上也有体现:对帝国主义者奴颜婢膝,表现出一副奴才相;对老百姓又摆出主子的架子,凶狠盘剥。而且也广泛地存在于普通民众身上——戏弄、殴打阿Q的未庄闲人们,何尝不是欺弱怕强!阿Q 的其他性格特点,也是周围人性格的集中体现。因此,阿Q 不是某一个具体的人,是作者用“杂取种种人,合成一个”的手法,将众多人物的突出特点综合起来创造出的艺术形象,具有高度的代表性和典型性。

②情节的戏剧化。小说中的许多情节,如揪辫子、“照例”被碰头、咬虱子、“耸了肩膀等候着”挨打等,都经过夸张、滑稽的艺术处理,以喜剧的形式呈现在读者面前,让人一笑过后陷入沉思。

③语言的讽刺性。小说运用杂文式的笔法,处处使用幽默、尖锐、诙谐的语言进行议论、讽刺、挖苦、调侃。或反语或夸张(如“本来几乎是一个‘完人’ 了”),或庄词谐用(“蒙赵太爷”“勋业”),或生造词语(如“九分得意”),其最终目的就是撕下假面,揭露真相,生动形象地展示国民劣根性的疮疤。

“如果痛苦换来的是结识真理、坚持真理,就应自觉的欣然承受,那时,也只有那时,痛苦穿掘着灵魂的深处,使人受了精神底苦刑而得到创伤,又即从这得伤和养伤和愈合中,得到苦的涤除,而上了苏生的路。”

——鲁迅《集外集》

阿Q具有超越时代、民族的意义和价值

我读这篇小说的时候,总觉得阿Q这人很是面熟,是呵,他是中国人品性的结晶呀。

——茅盾

我又觉得“阿Q相”未必全然是中国民族所特具,似乎这也是人类的普通弱点的一种。 ——茅盾

我们民族中的每一个分子,都把自身检验一下,看你还带有阿Q灵魂原子没有……一定要勇于正视我们自身的缺点和毛病,一定要洗涤我们的灵魂。

——张天翼

谢谢大家

统编版选择性必修下册

“大小无数的人肉的筵宴,即从有文明以来一直排到现在,人们就在这会场中吃人,被吃,以凶人的愚妄的欢呼,将悲惨的弱者的呼号遮掩,更不消说女人和小儿。”

(《坟·灯下漫笔》)

单元学习主题

本单元所选都是现当代文学中的优秀作品,有小说、诗歌、散文、话剧,涵盖了新文学的主要体裁,体现了现当代文学创作的多方面成就。把这些作品集中起来研读,可以对现当代文学创作的概貌有个大致的了解,还可以加深对百年来中国社会变革与发展,特别是对人的心灵变化的认识。

中国现当代文学指“五四”前后至今的文学,即包括现代文学和当代文学。它是和中国的现代史和当代史相对应的概念。

现代指新民主主义革命时期,当代指社会主义时期。

常见的分法:现代文学1917年——1949年

当代文学1949年——至今

1917年初,胡适、陈独秀在《新青年》上发表的《文学改良刍议》和《文学革命论》,标志着文学革命运动的正式兴起。

教学目标

回顾高考小说专题必备知识点

分析阿Q这一典型人物的性格特点;

挖掘精神胜利法的内涵;

从人物形象、叙述语言以及幽默、夸张、讽刺等艺术手法的角度,欣赏作品的艺术独创性;

关注小说喜剧表象下的悲剧意味;

探讨阿Q具有的超越时代、民族的意义和价值。

小说知识梳理

章·节·壹

小说

整体阅读

树立文本意识,把握文本特点

小说是以刻画人物为中心,通过完整的故事情节和具体的环境猫写反映社会生活的一种文学体裁。小说的三要素是人物、情节、环境。

小说的基本特征:

①人物性格刻画丰富、细致。人物形象是典型人物。②情节复杂、完整。

③环境描写具体、生动。

情节为人物服务,人物为主旨服务

1.梳理故事情节,这是阅读小说的突破口。

2.把握主要人物性格,感受作者的爱憎感情,这是读懂小说的关键。

3.关注环境描写,尤其是社会环境,它是形成人物性格、驱使其行动的特定场所,是深入理解人物性格的辅助手段。

4.关注小说结尾(结局和关键句),结局表现作者意图;结尾的关键句一般是运用了比喻、拟人或象征等手法的句子,或是抒情性强的句子或是以景结情,都能暗示或表现主旨。

小说

“形象”概念综述

人物形象包括主要人物形象小说中的形象包括人物形象和事物形象。群体形象;事物形象就是某(个体形象)、次要人物形象(个体形象)、物,简称物象,可以是有生命的动物、植物,也可以是没有生命的物品。

概括人物形象特点:

①理情节:情节是人物性格成长史,理清情节是把握人物形象的基础

②抓细节:关注人物的行为选择、细小动作、特色语言、传神表情、细微心理。

③察环境:环境描写烘托人物心情、交代人物关系、暗示人物命运

④看侧面:关注作者对人物的直接议论或文中他人的评价或衬托。

塑造形象(人物、事物)的方法。

①正面描写:行为(形象随着情节发展逐步完善)、富有个性化的语言,动作、心理、外貌、神态、细节描写。

②侧面描写:其他人物的衬托(正衬、反衬)或评价;境烘托形象;环境暗示心理

人物形象探究

1、探究小说主人公

(1)内容上:作者塑造人物时的笔墨侧重

(2)结构上:是否是线索

(3)结构上:是否推动情节的发展

(4)主旨上:是否有力的表现了主旨

(5)主旨上:是否有现实意义

2、探究人物性格特征及命运的成因

(1)时代背景决定人物性格特征或命运

(2)生活环境影响人物性格特征或命运

(3)性格特征、思想认识或身份地位造成人物的命运

小说

小说

小说

小说

知人论世

章·节·贰

鲁迅

鲁迅(1881-1936),原名周樟寿,后改名周树人,字豫才,浙江绍兴人。我国现代伟大的文学家、思想家、革命家,中国无产阶级文学的奠基人。曾留学日本仙台医科专门学校(肄业),后弃医从文。1918年5月,首次用“鲁迅”为笔名,发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》。

主要作品:

小说集:《 呐喊》《 彷徨 》《故事新编》

散文集:《 朝花夕拾 》

散文诗集:《 野草》

杂文集:《热风》《坟》《华盖集》《华盖集续编》《而已集》《三闲集》《二心集》《南腔北调集》《且介亭杂文》等

1911年辛亥革命虽然推翻了封建帝制,使民主共和观念深入人心,但它没有完成反帝反封建的民主革命的任务,广大农民仍处于帝国主义和封建主义的双重剥削和压迫之下。封建统治阶级一方面对帝国主义者奴颜,表现出一副奴才相;一方面对自己的臣民摆出主人的架子,用封建礼教、迷信和愚民政策对百姓进行镇压剥削。他们丧权辱国,却自称“天朝”,用这种“精神胜利法”对人民进行麻醉教育,造成了人民不觉醒的麻醉状态。

《阿Q正传》正向我们展示了辛亥革命前后一个畸形的中国社会和一群畸形的中国人的真实面貌。

鲁迅创作《阿Q正传》的目的:“画出这样沉默的国民的魂灵”,意在“暴露国民的弱点,揭露中国的病态社会,以引起疗救者的注意”。

社会背景

解题

阿Q——主人公名字

鲁迅在第一章《序》里解释,他应该叫阿Quei,但不知道他是不是中秋节出生,所以不能写桂花的桂;也不知道是否有哥哥叫阿富,所以也不能叫宝贵的贵,因此就用拼音的第一个字母Q来代替。

之所以用Q,因为Q像没有五官的圆圃的脸,但有一条辫子,代表了当年汉人的耻辱。一个空白的脸,托一根辨子,体现出麻木的国民性,像被杀头也没表情的“吃瓜群众”的脸。

“正传”指章回体小说、评书等的正文。也指所要叙述的正题,这里引申为“本传(记载一人的生平事迹)”的意思。

鲁迅首先选择的颠覆对象是封建传统文学中的“史传”文体。封建社会,书写语言为地主知识分子所垄断,一般市民百姓本无缘入“传”,如阿Q就不但被剥夺了姓赵的权利,而且连名字也不甚了了。所以在第一章便说“传阿Q,仿佛思想里有鬼似的”,不合孔子曰“名不正则言不顺”,故而便从小说家所谓“闲话休提言归正传”里取了“正传”二字。

正传

"我愿意用我全部作品'换'鲁迅的一个短篇小说:如果能写出《阿Q正传》那样在中国文学史上地位的中篇,那我愿意把我所有的小说都不要了。”

莫言

情景再现

探究文本

章·节·叁

内容简介

姓名籍贯皆渺茫 闲话休题言正传

1

序

自尊自负癞疮疤 即使挨打也优胜

2

优胜纪略

耸肩等候哭丧棒 欺软淫辱小尼姑

3

续优胜纪略

土谷祠里想孤孀 无处立足因吴妈

4

恋爱悲剧

生计无着恨小D 静修庵里偷萝卜

5

生计问题

风风光光回未庄 敬而远之一小偷

6

从中兴到末路

独自投身革命党 手执钢鞭将你打

7

革命

假洋鬼子真霸道 白盔白甲成碎片

8

不准革命

稀里糊涂成死囚 圆圈不圆也嚓嚓

9

大团圆

1介绍阿Q的身世

2.3写阿Q性格的主要特征——精神胜利法

4.5.6写阿Q在现实生活中的各种遭遇

7.8写阿Q在未庄风传辛亥革命中的表现和遭遇

9阿Q被杀

思考:快速阅读文本,概括小说情节,思考同样是“优胜记略”,为什么分为两章写?

第三章 续优胜记略

30-33被赵太爷打

34-47被王胡打

48-55被假洋鬼子用哭丧棒打头

56-69被小尼姑骂“断子绝孙”

第二章 优胜记略

1-4简述阿Q事迹和性格

5-12被闲人嘲笑癞疮疤被打

13-17被闲人无故仇视被打

18-29被闲人乱中抢钱被打

受欺侮的对象

想欺侮别人却失败

他不仅是被侮辱被损害者,而且是侮辱损害他人者。

说自己是赵家本家

先骂王胡“毛虫”

先说“秃儿。驴”

先说调戏尼姑

思考:收集人物资料,定位来访者身份形象。

姓名 籍贯

年龄 婚姻状况

身份 工作

口头禅 住址

爱好 外貌特征

性格特征 生平最得意的事

总结 30左右

一无所有的贫苦农民

你算是什么东西!

阿Q

打骂人、赌博、耍流氓

精神胜利法

未婚

无固定职业、打短工

未庄土谷祠

癞疮疤、瘦伶仃、赤膊

不详

欺负小尼姑

六无:无姓无名无籍贯无行状无家无固定职业

思考:通过以上信息,我们可以看到,阿Q是一个怎样的人?

无名无姓,无家无根

没有家人,大龄未婚

没有固定收入、穿破夹袄,头有癞疮疤

地位低下

无依无靠

贫困潦倒

中国农村特别注重姓氏宗族,势单力薄的姓氏,往往受欺负,而望族大姓,往往感到自豪。

阿Q没有姓名,也没有籍贯,那就是无可依靠,其悲惨处境,自不待言。

阿Q是一个地位低下、无依无靠、贫困的深受剥削和压迫的雇农。

思考:本文写了关于阿Q的哪几件事?从中可以看出阿Q是一个怎样的人?请结合课文内容进行分析。

事件 原文语句 性格特点

“先前阔” “我们先前——比你阔多啦!你算是什么东西!”

见识高 看不起未庄人: “我的儿子会阔得多啦!” 鄙薄城里人: “这是错的”“可笑”

“真能做” 老头颂扬说:“阿Q真能做!”然而阿Q很喜欢。

妄自尊大

妄自尊大

狭隘保守

可悲奴性

自欺欺人

事件 原文语句 性格特点

“癞疮疤” 因为他讳说"癞"以及一切近于"赖"的音…便全疤通红的发起怒来。

口讷的他便骂,气力小的他便打;然而不知怎么一回事,总还是阿Q吃亏的时候多。于是他渐渐的变换了方针,大抵改为怒目而视了。

“挨打的荣耀” (被闲人们打) “我总算被儿子打了”

“打虫豸,好不好?我是虫豸——还不放么?”

遭劫的安慰 (押牌宝赢钱却被打) 自打嘴巴,转移痛苦。 他睡着了

敏感禁忌

内心脆弱

欺软怕硬

自欺欺人

懦弱卑怯

自轻自贱

自我摧残

自我麻醉

麻木健忘

事件 原文语句 性格特点

蒙赵太爷打而受到“尊敬” “而现在是他的儿子了” “阿Q此后倒得意了许多年”

因与王胡争胜而被打 只有这一部络腮胡子,实在太新奇,令人看不上眼 “最初是失望,后来却不平了” “君子动口不动手!”

因小声咒骂假洋鬼子而挨打 阿Q尤其“深恶而痛绝之”的,是他的一条假辫子, 赶紧抽紧筋骨,耸了肩膀等候着 而且“忘却”这一祖传的宝贝也发生了效力

因调戏小尼姑而被骂 “我不知道我今天为什么这样晦气,原来就因为见了你”

自欺欺人

趋炎附势

争强好胜

麻木愚昧

懦弱卑怯

憎恶权贵

封建保守

奴性十足

忘却屈辱

逆来顺受

欺凌弱小

阿Q是一个流浪的雇农,无财产,只能靠出卖自己的劳动力生活。身处社会底层,受到残酷的剥削、压迫和凌辱,但他竟能麻木健忘,自轻自贱,自欺自慰。构成阿Q性格整体的基本元素有以下几个方面:

1、自尊自大而又自轻自贱。阿Q不把未庄人放在眼里,对赵太爷和钱太爷也“不表格外的崇奉”。他的名言是:“我们先前--比你阔的多啦!你算是什么东西!”阿Q被打败之后,为了求饶,轻易承认自己是虫多。赌博赢来的钱被抢走,竟然自打嘴巴,用自残的手段来消除失败的痛苦。

2、争强好胜但又忍辱屈从。一方面阿Q争强好胜的心理甚至发展到了与别人比丑的荒唐地步;另一方面阿Q受尽压迫凌辱,却只是默默忍受,甚至主动地接受挨打。

3、狭隘保守但又盲目趋时。阿Q自以为见识高,其实却狭隘无知,凡是不合未庄老例的,他都认为是错的阿Q不容任何变革,只认祖宗章法,自觉维护封建思想和封建道德。但阿Q又盲目趋时,进过几回城就嘲笑乡下人没见过世面。

4、畏惧强暴而又欺压弱小。怕硬:承认自己是虫豸,说“君子动口不动手”甚至耸了肩膀主动接受挨打。欺软:朝小尼姑吐唾沫,为自己对尼姑动手动脚的行为感到得意。

5、敏感禁忌而又麻木健忘。阿Q对自己的弱点很敏感,讳说“癞”以及一切近于“赖”的音,但一面对实际的屈辱,他又变得麻木健忘。

阿 Q 形 象

阿Q的双重人格

狡黠圆滑

狭隘保守

自轻自贱

盲目趋时

趋炎附势

懦弱愚昧

麻木健忘

安于现状

又

质朴愚昧

率真任性

自尊要强

狭隘保守

憎恶权势

无赖霸道

敏感禁忌

不满现状

泯灭意志

退回内心

阿Q是羊而同时又是狼,可怜可恨。

“自己被人凌虐,但也可以凌虐别人;自己被人吃,但也可以吃别人。”

“对于羊显现凶兽相,而对于凶兽则显羊相,所以即使显得凶兽相,也还是卑怯的国民。”

——鲁迅《华盖集 ·忽然想到(七)》

问题:小说中出现了哪些人物或人群?

阿Q、未庄居民(包括闲人)、城里人、王胡、假洋鬼子、小尼姑、赵太爷、钱太爷

思考1:如果你是一位普通的未庄闲人,

请你按照地位高到低,给这些人排序,并给出理由。

阿Q

假洋鬼子

赵太爷、钱太爷

城里人

未庄居民(包括闲人)

王胡

小尼姑

统治阶级

被压迫阶级

旁人眼中的阿Q

阿Q的现实处境:底层人(共识)

思考2:如果你是阿Q,

请你按照地位高到低,给这些人排序,并给出理由。

阿Q

假洋鬼子

赵太爷、钱太爷

城里人

未庄居民(包括闲人)

王胡

小尼姑

阿Q的自我定位:上层人(共识)

阿Q又很自尊,所有未庄的居民,全不在他眼睛里,甚至于对两位“文童”也有以为不值一笑的神情。(第4段)

思考:阿Q平等的看不起所有人,你能找到阿Q看不起赵太爷的理由吗

明确:找不到,我们能找到他看不起其他人的理由,这些理由都是理直气壮的,能在内心深处说服阿Q。但是我们似乎找不到阿Q看不起赵太爷的理直气壮的理由。阿Q被赵太爷打了之后,渐渐的得意起来,阿Q把其他人也当儿子看待,但是他并没有“得意”。只有把赵太爷当成儿子看,他才得意起来。阿Q把赵太爷当儿子看和把其他人当儿子看是不一样的。鲁迅先生的高明之处就在于在看似相同的地方,写出一点不同的地方来。

思考:阿Q的精神胜利法体现在哪里?

他人的行为 阿Q的应对

闲人揪阿Q辫子,碰头

闲人先让阿Q承认自己是虫豸,再打

闲人抢阿Q的钱

王胡打阿Q

假洋鬼子打阿Q

赵太爷打阿Q

尼姑走来了

我总算被儿子打了

第一个能自轻自贱

连打自己两个嘴巴

皇帝停了考,他被小觑了

因完结而轻松,忘却了

吐唾沫,摸头,语言调戏

觉得赵太爷高人一等

尽情欺辱

甘于被欺

精神胜利法

愚昧,受压迫欺凌

遇强者

遇弱者

憎恶、反抗

欺凌

失败

胜利满足

自负、自贱、忘却

思考:阿Q的精神胜利法体现在哪里?

当阿Q遇到强者如假洋鬼子之流,不自觉地流露出鄙夷憎恶,自然被欺负被痛打,以阿Q的力量当然打不过人家,失败在所难免,但是他又不甘心失败,只得假想自己很了不起,或者自己作践自己以求得别人的饶恕,求得心理的平衡,或者干脆忘却,最终精神上轻松了,满足了。

如果遇到的是弱者,如小尼姑,小D等,就极尽无赖之能事或大打出手,他痛苦屈辱迁移到别人身上,以获得心理上平衡和精神上的愉悦,这样,他就“胜利”了。

精神胜利法

精神胜利法,也叫阿Q主义(阿Q精神),是指一种在现实生活中遇到挫折、打击或失败而又无法改变现实局面的情况下,逃避现实生活中的失败选择“替代”或“忘却”,从精神上自欺以求自我安慰,从而得到精神上的胜利或解脱的心理调节方法。

1840年鸦片战争之后的中国历史是受帝国主义侵略和掠夺的屈辱史,封建统治阶级在这种特殊的历史下形成一种变态的心理,一方面对帝国主义者奴颜婢膝,表现出一副奴才相;另一方面对自己统治下的臣民又摆出主子的架子进行疯狂的镇压,凶狠地盘剥。

其实质就是自我欺骗、遗忘、转嫁伤害。

这种精神胜利法产生的根源是什么?

统治阶级留下的创伤,被凌辱与毒害的烙印。造反没有出路的结论,而不造反又无法忍受现实和痛苦生活,只好寻求精神上的安慰,或求佛拜神,或寄希望于来世。

不能正视缺点,寻求精神安慰。(小农社会的落后、保守)中国农民长期生活在小国寡民、自给自足的环境中,稍有满足便夜郎自大,盲目排外。

无田地,无房屋,无女人等现实的不如意只能通过精神的自我欺骗获得满足。

当人们将注意力集中到“精神胜利法”上的时候,几乎忘却了鲁迅对于身体的关注,但“精神胜利法”对应的不正是身体的失败吗?阿Q的失败感首先来自打不过别人,甚至打不过他所瞧不起的王胡和小D,其次来源于他所身受的饥饿、寒冷和无法满足的性欲,最终来源于身体的死亡——“全身仿佛微尘似的迸散了。”换句话说,如果没有身体的视野,“精神胜利法”事实上是无从被诊断为病态的。

(汪晖)

根源在于他不断遭遇的身体失败:

长期遭受各色人等暴力欺凌(外在);

生命保存与延续的欲求(食色生命等)不能满足(内在)。

思考:精神胜利法的根源是什么?

思考:精神胜利法的根源是什么?都说一方水土养育一方人,卑怯狡猾、自轻自贱、欺软怕硬的阿Q生活的未庄又是什么样的呢?

未庄世情 世情 表现

人情淡薄、虚伪

多贪慕权势、

欺软怕硬、势利

人们冷漠、

自私、麻木

老头子颂扬“阿Q真能做”时,阿Q正懒洋洋瘦伶仃地在他面前,别人也说不清这话是真心还是讥笑。

赵太爷、钱太爷大受居民的尊敬,除有钱之外,就因为都是文童的爹。

阿Q欺负小尼姑时,酒店里的闲人大多是看客,一起哄笑,丝毫没有帮助的意思;阿Q也在众人的欢笑中欺负得更加有力。

未庄世情 世情 表现

人们虚情假意、封建思想浓厚

为利益不择手段

小结:未庄是一个封建思想浓厚、世情冷漠的农村小镇,人们多贪慕权势、欺软怕硬、冷漠自私、麻木不仁。

阿Q在赌场中赢得钱财之后,赌场中发生了打架事件,阿Q的钱财在混乱中被抢劫一空。

钱太爷的大儿子跑去东洋回来后,辫子不见了,他的母亲大哭了十几场、老婆跳了三回井,后来他的母亲到处说“这辫子是被坏人灌醉了酒剪去的。本来是可以做大官,现在只好等留长再说了。”

思考:病因诊断,根据生活环境,探讨来访者性格成因。

①闭塞保守的地理环境:未庄是一个面积不大离城市较远的小村庄,这里的人长期生活在小国寡民、自给自足的环境中,稍有满足便夜郎自大,盲目排外;

②愚昧麻木的社会环境:在未庄,赵太爷之流掌握了绝对的话语权,甚至可以决定人的姓氏,普通群众和下层穷苦百姓饱受封建礼教思想毒害,饱受欺凌而又互相争斗。

③统治阶级的残酷统治:贫苦农民长期政治上受压迫,经济上受剥削,精神上受毒害,人格上受侮辱。

旧中国半封建半殖民地社会,是阿Q性格和悲剧产生的土壤。

思考:鲁迅为什么要塑造这样的阿Q形象?有何意义?

所以我的取材,多采自病态社会的不幸的人们,意在揭出病苦,引起疗救的注意。

——《我怎么做起小说来》

凡是愚弱的国民,即使体格如何健全,如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料和看客,病死多少是不必以为不幸的。所以我们的第一要著,是在改变他们的精神。

——《<呐喊>自序》

思考:鲁迅为什么要塑造这样的阿Q形象?有何意义?

1、写出中国人特别是广大受压迫的劳动人民的苦难、愚昧而落后的人生,希望改良这悲惨的人生,为疗救病态的社会、病态的人们而呐喊。

2、唤醒在“铁屋子”中沉睡的人们,激励他们振奋起来,挣脱精神的枷锁。

3、是总结辛亥革命失败的教训,批判它的妥协性和不彻底性。

《阿Q正传》通过塑造阿Q形象,批判了国民性弱点,即批判“阿Q相”,揭露了当时社会的阶级压迫和剥削,反映了农民的苦难和革命要求,提出了农民的革命和出路问题,对革命前途问题进行了探索,表现了鲁迅高度的爱国主义精神和革命精神,深刻地揭露和批判了中国国民的劣根性和人性的“痼疾”。作者希望“揭出病苦,引起疗救的注意”,达到治病救人、改造国民性的目的。

总结

艺术特色

章·节·肆

①人物形象的典型化。他的自欺欺人与妄自尊大,在当时未庄上层人物赵太爷、钱太爷身上也有体现:对帝国主义者奴颜婢膝,表现出一副奴才相;对老百姓又摆出主子的架子,凶狠盘剥。而且也广泛地存在于普通民众身上——戏弄、殴打阿Q的未庄闲人们,何尝不是欺弱怕强!阿Q 的其他性格特点,也是周围人性格的集中体现。因此,阿Q 不是某一个具体的人,是作者用“杂取种种人,合成一个”的手法,将众多人物的突出特点综合起来创造出的艺术形象,具有高度的代表性和典型性。

②情节的戏剧化。小说中的许多情节,如揪辫子、“照例”被碰头、咬虱子、“耸了肩膀等候着”挨打等,都经过夸张、滑稽的艺术处理,以喜剧的形式呈现在读者面前,让人一笑过后陷入沉思。

③语言的讽刺性。小说运用杂文式的笔法,处处使用幽默、尖锐、诙谐的语言进行议论、讽刺、挖苦、调侃。或反语或夸张(如“本来几乎是一个‘完人’ 了”),或庄词谐用(“蒙赵太爷”“勋业”),或生造词语(如“九分得意”),其最终目的就是撕下假面,揭露真相,生动形象地展示国民劣根性的疮疤。

“如果痛苦换来的是结识真理、坚持真理,就应自觉的欣然承受,那时,也只有那时,痛苦穿掘着灵魂的深处,使人受了精神底苦刑而得到创伤,又即从这得伤和养伤和愈合中,得到苦的涤除,而上了苏生的路。”

——鲁迅《集外集》

阿Q具有超越时代、民族的意义和价值

我读这篇小说的时候,总觉得阿Q这人很是面熟,是呵,他是中国人品性的结晶呀。

——茅盾

我又觉得“阿Q相”未必全然是中国民族所特具,似乎这也是人类的普通弱点的一种。 ——茅盾

我们民族中的每一个分子,都把自身检验一下,看你还带有阿Q灵魂原子没有……一定要勇于正视我们自身的缺点和毛病,一定要洗涤我们的灵魂。

——张天翼

谢谢大家