3.2《蜀相》课件(共20张PPT)

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

新课导入

同学们,在中国历史的星空中,有许多璀璨的人物,其中一位是智慧的化身,他未出茅庐便知天下三分,另一位一生忧国忧民,其诗作反映了一个时代的沧桑,他们就是诸葛亮与杜甫。今天,我们就来学习杜甫的《蜀相》。

跨越时空的“对话”

学习目标

1.引导学生理解律诗的体裁特点,把握怀古诗的基本特征;

2.通过意象法、知人论世法、炼字法深入理解诗歌内容;

3.通过比较阅读,提升诗歌鉴赏水平;

教学重难点

1.意象的深层含义与诗人情感的交融;

2.理解“出师未捷身先死”背后复杂的悲情内涵。

杜甫,字 ,自称 ,世称杜少陵。他是我国唐代伟大的 诗人,代表作:“三吏” “三别”。

三吏:

三别:

他创作的许多诗歌,显示了唐代由盛转衰的历史过程,因而称为 。因其卓越的成就,被人尊称为 ,与“诗仙”李白齐名。著有《杜工部集》。

作者简介

杜甫简介

子美

少陵野老

现实主义

《石壕吏》《潼关吏》《新安吏》

《新婚别》《垂老别》《无家别》

“诗史”

“诗圣”

基础积累

1.律诗:律诗有着严格的格律要求,在押韵、对仗等方面都有规范,每句诗的字数整齐划一,有五言、七言之分,每首限定八句,两句一联,分别是首联、颔联、颈联和尾联,结构关系是起、承、转、合。

2.怀古诗:怀古诗一般是诗人通过对历史人物、事件或古迹的凭吊,来抒发自己的情感,或感慨历史变迁,或借古讽今,或表达自己的志向等。

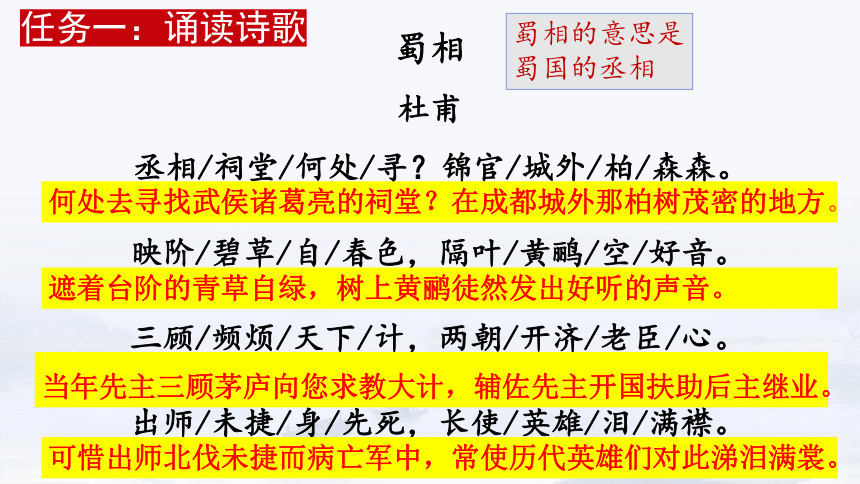

蜀相

杜甫

丞相/祠堂/何处/寻?锦官/城外/柏/森森。

映阶/碧草/自/春色,隔叶/黄鹂/空/好音。

三顾/频烦/天下/计,两朝/开济/老臣/心。

出师/未捷/身/先死,长使/英雄/泪/满襟。

何处去寻找武侯诸葛亮的祠堂?在成都城外那柏树茂密的地方。

遮着台阶的青草自绿,树上黄鹂徒然发出好听的声音。

当年先主三顾茅庐向您求教大计,辅佐先主开国扶助后主继业。

可惜出师北伐未捷而病亡军中,常使历代英雄们对此涕泪满裳。

任务一:诵读诗歌

蜀相的意思是蜀国的丞相

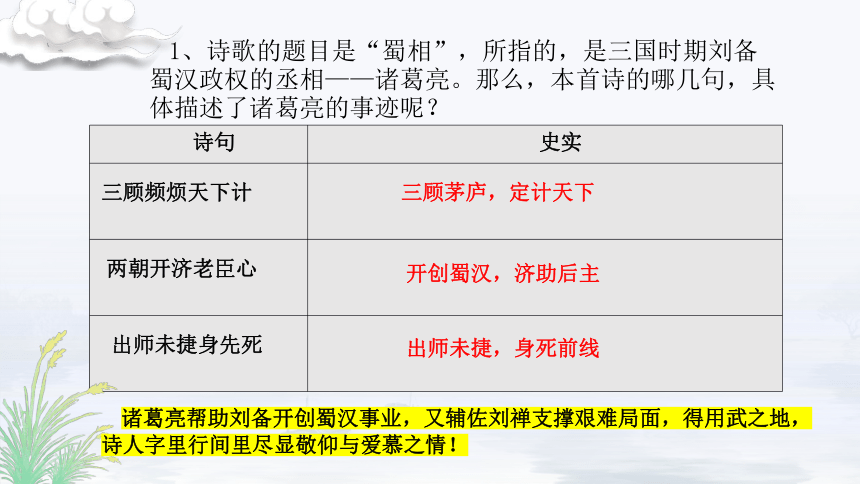

1、诗歌的题目是“蜀相”,所指的,是三国时期刘备蜀汉政权的丞相——诸葛亮。那么,本首诗的哪几句,具体描述了诸葛亮的事迹呢?

诗句 史实

三顾频烦天下计

两朝开济老臣心

出师未捷身先死

三顾茅庐,定计天下

开创蜀汉,济助后主

出师未捷,身死前线

诸葛亮帮助刘备开创蜀汉事业,又辅佐刘禅支撑艰难局面,得用武之地,诗人字里行间里尽显敬仰与爱慕之情!

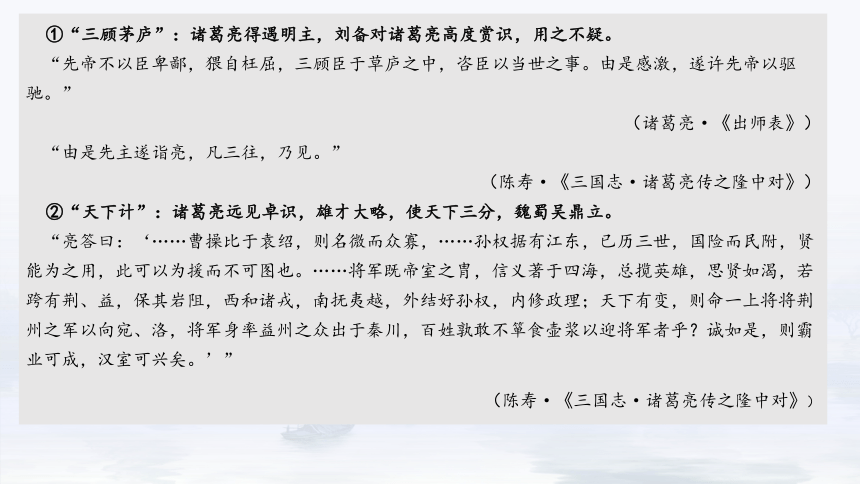

①“三顾茅庐”:诸葛亮得遇明主,刘备对诸葛亮高度赏识,用之不疑。

“先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事。由是感激,遂许先帝以驱驰。”

(诸葛亮·《出师表》)

“由是先主遂诣亮,凡三往,乃见。”

(陈寿·《三国志·诸葛亮传之隆中对》)

②“天下计”:诸葛亮远见卓识,雄才大略,使天下三分,魏蜀吴鼎立。

“亮答曰:‘……曹操比于袁绍,则名微而众寡,……孙权据有江东,已历三世,国险而民附,贤能为之用,此可以为援而不可图也。……将军既帝室之胄,信义著于四海,总揽英雄,思贤如渴,若跨有荆、益,保其岩阻,西和诸戎,南抚夷越,外结好孙权,内修政理;天下有变,则命一上将将荆州之军以向宛、洛,将军身率益州之众出于秦川,百姓孰敢不箪食壶浆以迎将军者乎?诚如是,则霸业可成,汉室可兴矣。’”

(陈寿·《三国志·诸葛亮传之隆中对》)

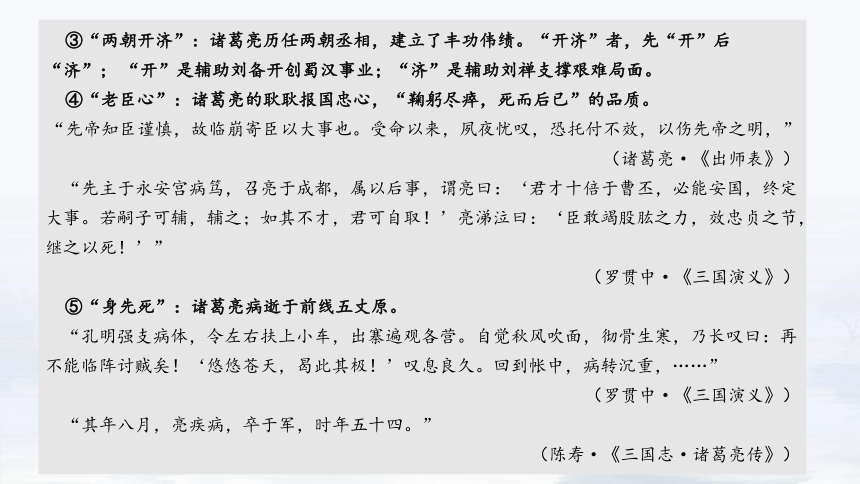

③“两朝开济”:诸葛亮历任两朝丞相,建立了丰功伟绩。“开济”者,先“开”后“济”; “开”是辅助刘备开创蜀汉事业;“济”是辅助刘禅支撑艰难局面。

④“老臣心”:诸葛亮的耿耿报国忠心,“鞠躬尽瘁,死而后已”的品质。

“先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明,” (诸葛亮·《出师表》)

“先主于永安宫病笃,召亮于成都,属以后事,谓亮曰:‘君才十倍于曹丕,必能安国,终定大事。若嗣子可辅,辅之;如其不才,君可自取!’亮涕泣曰:‘臣敢竭股肱之力,效忠贞之节,继之以死!’”

(罗贯中·《三国演义》)

⑤“身先死”:诸葛亮病逝于前线五丈原。

“孔明强支病体,令左右扶上小车,出寨遍观各营。自觉秋风吹面,彻骨生寒,乃长叹曰:再不能临阵讨贼矣!‘悠悠苍天,曷此其极!’叹息良久。回到帐中,病转沉重,……”

(罗贯中·《三国演义》)

“其年八月,亮疾病,卒于军,时年五十四。”

(陈寿·《三国志·诸葛亮传》)

诗人自己

英雄

诸葛亮

千百年来未达到理想抱憾而终的仁人志士

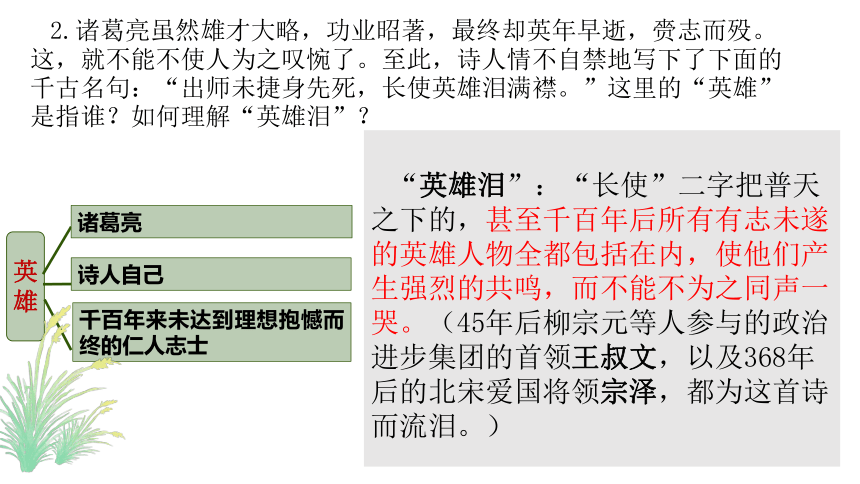

2.诸葛亮虽然雄才大略,功业昭著,最终却英年早逝,赍志而殁。这,就不能不使人为之叹惋了。至此,诗人情不自禁地写下了下面的千古名句:“出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。”这里的“英雄”是指谁?如何理解“英雄泪”?

“英雄泪”:“长使”二字把普天之下的,甚至千百年后所有有志未遂的英雄人物全都包括在内,使他们产生强烈的共鸣,而不能不为之同声一哭。(45年后柳宗元等人参与的政治进步集团的首领王叔文,以及368年后的北宋爱国将领宗泽,都为这首诗而流泪。)

对诸葛亮建功立业的赞叹(追羡之泪)

对诸葛亮壮志未酬的惋惜(痛惜之泪)

自己济世的理想未能实现的遗憾(伤己之泪)

战争平定无期,百姓受苦受难的忧虑(忧民之泪)

结合诗人生平,你认为尾句“泪”有哪些复杂情感?

这样的“英雄”你还能想到哪些呢?同学们能不能从高中学过的诗文中找到同样“有志未遂”的英雄们呢?

虽九死其犹未悔。

(战国·屈原《离骚》)

故国神游,多情应笑我,早生华发。

(北宋·苏轼《念奴娇·赤壁怀古》)

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

(南宋·陆游《书愤》)

凭谁问,廉颇老矣,尚能饭否?

(南宋·辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》)

了却君王天下事,赢得生前身后名,可怜白发生。

(南宋·辛弃疾《破阵子》

比较 诸葛亮 杜甫

志向 抱负

境遇

命运

北定中原,兴复汉室

致君尧舜上,再使风俗淳

刘备――三顾茅庐辅佐两朝,六出祁山遇到明主,知遇之恩

早年仕途坎坷,晚年漂泊西南,疾病缠身,怀才不遇

出师未捷身先死

壮志未酬身先老

诗人为什么会与诸葛亮产生共鸣?

诗人借歌颂诸葛亮过人才智和丰功伟绩,事业未竟的痛惜,抒发了自身壮志难酬的悲愤苦痛之情。

③作者在丞相的祠堂,到底“寻”到了什么景?

思考3:

①前四句,紧紧扣住了哪一个字来写景?这个字,表达了作者怎样的感情?

“寻”:特意去找,急切去找。

“寻”字,体现了作者的一种情感——崇敬、仰慕。

②祠堂周围都是高大茂盛的柏树,渲染了什么氛围?

杜甫《古柏行》:君臣已与时际会,树木有为人爱惜。

松柏有万古长青之意,暗指诸葛亮“鞠躬尽瘁,死而后已”的精神常在。

庄严肃穆

步骤:1.释词意 2.述句意 3.点手法 4.析感情

赏析“自”“空”二字:

映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音

1.“自”的含义是独自,“空”即白白地;徒然。

2.诗句描写了一副掩映在台阶下的青草独自变绿,树上的黄鹂鸟徒然发出美妙声音的画面。

3.诗人运用了乐景衬哀情,视听结合的手法,渲染了冷清寂寥的氛围。

4.表达了诗人无心欣赏美景,心中只有对诸葛亮深深的崇敬与追怀,青草再幽媚,鸟声再动听,也人不得诗人的眼、耳,因此只能是“自春色”“空好音”

诗人用“自”“空”二字表达深沉感慨的例子:

凤凰台上凤凰游,凤去台空江自流。——李白《登金陵凤凰台》

山回路转不见君,雪上空留马行处。——岑参《白雪歌》

芳树无人花自落,春山一路鸟空鸣。——李华《春行即兴》

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。——陆游《书愤》

《蜀相》作于唐肃宗上元元年(760)春天。此时的杜甫,刚刚来到成都不久,暂住于城西的浣花溪畔。在此之前的五年,他颠沛流离,一度身陷安史叛军中,逃脱后做过左拾遗、华州司功参军之类的小官,之后又弃官而去。这五年里,他目睹了安史之乱中兵火连天、生灵涂炭、田园荒芜的景况;加之唐肃宗昏庸糊涂,宠信宦官,排斥功臣,而杜甫本人亦因上书救宰相房琯而遭疏远、贬斥,这使得早年间一心想要“致君尧舜上,再使风俗淳”的他倍感失落,对时局的忧虑也始终徘徊在心头。

背景:国乱、君昏、民困、己穷

思考5:杜甫在《诸葛庙》一诗中这样说:“久游巴子国,屡入武侯祠。”很显然“丞相祠堂”,是用不着反复寻找的。那么,作者“屡入”武侯祠,到底是要“寻”什么?

诗人在诸葛祠吊古,但题为《蜀相》而非《诸葛祠》,为什么?

①诗人借祠写人,而非诸葛祠这个地,写祠也是为写人,旨在歌颂诸葛亮的才智和功业,表达自己的敬仰和惋惜之情。

②“蜀相”这个题目包含诗人杜甫的理想。杜甫一直想成为像诸葛亮一样的贤相,一直都有“致君尧舜上,再使风俗淳。”的政治理想。“蜀相”寄托着杜甫的政治理想,而“诸葛祠”却没有这层意思。

①知人论世,合理联想;

②抓住意象,展开想象;

③抓住词语,赏析名句;

注:一切从文本(语言文字本身)出发

总结方法,学会鉴赏

诗人借歌颂诸葛亮的过人才智和丰功伟绩,既表现了对偶像诸葛亮的敬仰、赞美,也表现了对其功业未就的痛惜之心,并在对比中流露出自己怀才不遇的失落与报国无门的惆怅。

主旨归纳

理解性默写

1.杜甫《蜀相》中“ , ”两句,写对诸葛武侯的评价。上句看起来是说刘备,其实是从侧面烘托诸葛亮的才智和抱负,也流露出诗人的一丝委屈和对肃宗的失望。

2.杜甫《蜀相》中“ , ”两句借对祠堂庭宇景色的描写,抒发凭吊情怀,是因景抒情的千古名句。

3.《蜀相》中,“ , ”两句诗,寄托了杜甫“致君尧舜上”的理想难得实现的悲哀。

4.《蜀相》中,“ ? ”两句对郁郁葱葱的翠柏的描写,写出武侯祠的历史悠久和寂寞荒凉,来衬托诸葛亮的形象,从而表达了诗人对诸葛亮的崇敬之情。

三顾频烦天下计 两朝开济老臣心

丞相祠堂何处寻 锦官城外柏森森

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟

映阶碧草自春色 隔叶黄鹂空好音

新课导入

同学们,在中国历史的星空中,有许多璀璨的人物,其中一位是智慧的化身,他未出茅庐便知天下三分,另一位一生忧国忧民,其诗作反映了一个时代的沧桑,他们就是诸葛亮与杜甫。今天,我们就来学习杜甫的《蜀相》。

跨越时空的“对话”

学习目标

1.引导学生理解律诗的体裁特点,把握怀古诗的基本特征;

2.通过意象法、知人论世法、炼字法深入理解诗歌内容;

3.通过比较阅读,提升诗歌鉴赏水平;

教学重难点

1.意象的深层含义与诗人情感的交融;

2.理解“出师未捷身先死”背后复杂的悲情内涵。

杜甫,字 ,自称 ,世称杜少陵。他是我国唐代伟大的 诗人,代表作:“三吏” “三别”。

三吏:

三别:

他创作的许多诗歌,显示了唐代由盛转衰的历史过程,因而称为 。因其卓越的成就,被人尊称为 ,与“诗仙”李白齐名。著有《杜工部集》。

作者简介

杜甫简介

子美

少陵野老

现实主义

《石壕吏》《潼关吏》《新安吏》

《新婚别》《垂老别》《无家别》

“诗史”

“诗圣”

基础积累

1.律诗:律诗有着严格的格律要求,在押韵、对仗等方面都有规范,每句诗的字数整齐划一,有五言、七言之分,每首限定八句,两句一联,分别是首联、颔联、颈联和尾联,结构关系是起、承、转、合。

2.怀古诗:怀古诗一般是诗人通过对历史人物、事件或古迹的凭吊,来抒发自己的情感,或感慨历史变迁,或借古讽今,或表达自己的志向等。

蜀相

杜甫

丞相/祠堂/何处/寻?锦官/城外/柏/森森。

映阶/碧草/自/春色,隔叶/黄鹂/空/好音。

三顾/频烦/天下/计,两朝/开济/老臣/心。

出师/未捷/身/先死,长使/英雄/泪/满襟。

何处去寻找武侯诸葛亮的祠堂?在成都城外那柏树茂密的地方。

遮着台阶的青草自绿,树上黄鹂徒然发出好听的声音。

当年先主三顾茅庐向您求教大计,辅佐先主开国扶助后主继业。

可惜出师北伐未捷而病亡军中,常使历代英雄们对此涕泪满裳。

任务一:诵读诗歌

蜀相的意思是蜀国的丞相

1、诗歌的题目是“蜀相”,所指的,是三国时期刘备蜀汉政权的丞相——诸葛亮。那么,本首诗的哪几句,具体描述了诸葛亮的事迹呢?

诗句 史实

三顾频烦天下计

两朝开济老臣心

出师未捷身先死

三顾茅庐,定计天下

开创蜀汉,济助后主

出师未捷,身死前线

诸葛亮帮助刘备开创蜀汉事业,又辅佐刘禅支撑艰难局面,得用武之地,诗人字里行间里尽显敬仰与爱慕之情!

①“三顾茅庐”:诸葛亮得遇明主,刘备对诸葛亮高度赏识,用之不疑。

“先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事。由是感激,遂许先帝以驱驰。”

(诸葛亮·《出师表》)

“由是先主遂诣亮,凡三往,乃见。”

(陈寿·《三国志·诸葛亮传之隆中对》)

②“天下计”:诸葛亮远见卓识,雄才大略,使天下三分,魏蜀吴鼎立。

“亮答曰:‘……曹操比于袁绍,则名微而众寡,……孙权据有江东,已历三世,国险而民附,贤能为之用,此可以为援而不可图也。……将军既帝室之胄,信义著于四海,总揽英雄,思贤如渴,若跨有荆、益,保其岩阻,西和诸戎,南抚夷越,外结好孙权,内修政理;天下有变,则命一上将将荆州之军以向宛、洛,将军身率益州之众出于秦川,百姓孰敢不箪食壶浆以迎将军者乎?诚如是,则霸业可成,汉室可兴矣。’”

(陈寿·《三国志·诸葛亮传之隆中对》)

③“两朝开济”:诸葛亮历任两朝丞相,建立了丰功伟绩。“开济”者,先“开”后“济”; “开”是辅助刘备开创蜀汉事业;“济”是辅助刘禅支撑艰难局面。

④“老臣心”:诸葛亮的耿耿报国忠心,“鞠躬尽瘁,死而后已”的品质。

“先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明,” (诸葛亮·《出师表》)

“先主于永安宫病笃,召亮于成都,属以后事,谓亮曰:‘君才十倍于曹丕,必能安国,终定大事。若嗣子可辅,辅之;如其不才,君可自取!’亮涕泣曰:‘臣敢竭股肱之力,效忠贞之节,继之以死!’”

(罗贯中·《三国演义》)

⑤“身先死”:诸葛亮病逝于前线五丈原。

“孔明强支病体,令左右扶上小车,出寨遍观各营。自觉秋风吹面,彻骨生寒,乃长叹曰:再不能临阵讨贼矣!‘悠悠苍天,曷此其极!’叹息良久。回到帐中,病转沉重,……”

(罗贯中·《三国演义》)

“其年八月,亮疾病,卒于军,时年五十四。”

(陈寿·《三国志·诸葛亮传》)

诗人自己

英雄

诸葛亮

千百年来未达到理想抱憾而终的仁人志士

2.诸葛亮虽然雄才大略,功业昭著,最终却英年早逝,赍志而殁。这,就不能不使人为之叹惋了。至此,诗人情不自禁地写下了下面的千古名句:“出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。”这里的“英雄”是指谁?如何理解“英雄泪”?

“英雄泪”:“长使”二字把普天之下的,甚至千百年后所有有志未遂的英雄人物全都包括在内,使他们产生强烈的共鸣,而不能不为之同声一哭。(45年后柳宗元等人参与的政治进步集团的首领王叔文,以及368年后的北宋爱国将领宗泽,都为这首诗而流泪。)

对诸葛亮建功立业的赞叹(追羡之泪)

对诸葛亮壮志未酬的惋惜(痛惜之泪)

自己济世的理想未能实现的遗憾(伤己之泪)

战争平定无期,百姓受苦受难的忧虑(忧民之泪)

结合诗人生平,你认为尾句“泪”有哪些复杂情感?

这样的“英雄”你还能想到哪些呢?同学们能不能从高中学过的诗文中找到同样“有志未遂”的英雄们呢?

虽九死其犹未悔。

(战国·屈原《离骚》)

故国神游,多情应笑我,早生华发。

(北宋·苏轼《念奴娇·赤壁怀古》)

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

(南宋·陆游《书愤》)

凭谁问,廉颇老矣,尚能饭否?

(南宋·辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》)

了却君王天下事,赢得生前身后名,可怜白发生。

(南宋·辛弃疾《破阵子》

比较 诸葛亮 杜甫

志向 抱负

境遇

命运

北定中原,兴复汉室

致君尧舜上,再使风俗淳

刘备――三顾茅庐辅佐两朝,六出祁山遇到明主,知遇之恩

早年仕途坎坷,晚年漂泊西南,疾病缠身,怀才不遇

出师未捷身先死

壮志未酬身先老

诗人为什么会与诸葛亮产生共鸣?

诗人借歌颂诸葛亮过人才智和丰功伟绩,事业未竟的痛惜,抒发了自身壮志难酬的悲愤苦痛之情。

③作者在丞相的祠堂,到底“寻”到了什么景?

思考3:

①前四句,紧紧扣住了哪一个字来写景?这个字,表达了作者怎样的感情?

“寻”:特意去找,急切去找。

“寻”字,体现了作者的一种情感——崇敬、仰慕。

②祠堂周围都是高大茂盛的柏树,渲染了什么氛围?

杜甫《古柏行》:君臣已与时际会,树木有为人爱惜。

松柏有万古长青之意,暗指诸葛亮“鞠躬尽瘁,死而后已”的精神常在。

庄严肃穆

步骤:1.释词意 2.述句意 3.点手法 4.析感情

赏析“自”“空”二字:

映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音

1.“自”的含义是独自,“空”即白白地;徒然。

2.诗句描写了一副掩映在台阶下的青草独自变绿,树上的黄鹂鸟徒然发出美妙声音的画面。

3.诗人运用了乐景衬哀情,视听结合的手法,渲染了冷清寂寥的氛围。

4.表达了诗人无心欣赏美景,心中只有对诸葛亮深深的崇敬与追怀,青草再幽媚,鸟声再动听,也人不得诗人的眼、耳,因此只能是“自春色”“空好音”

诗人用“自”“空”二字表达深沉感慨的例子:

凤凰台上凤凰游,凤去台空江自流。——李白《登金陵凤凰台》

山回路转不见君,雪上空留马行处。——岑参《白雪歌》

芳树无人花自落,春山一路鸟空鸣。——李华《春行即兴》

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。——陆游《书愤》

《蜀相》作于唐肃宗上元元年(760)春天。此时的杜甫,刚刚来到成都不久,暂住于城西的浣花溪畔。在此之前的五年,他颠沛流离,一度身陷安史叛军中,逃脱后做过左拾遗、华州司功参军之类的小官,之后又弃官而去。这五年里,他目睹了安史之乱中兵火连天、生灵涂炭、田园荒芜的景况;加之唐肃宗昏庸糊涂,宠信宦官,排斥功臣,而杜甫本人亦因上书救宰相房琯而遭疏远、贬斥,这使得早年间一心想要“致君尧舜上,再使风俗淳”的他倍感失落,对时局的忧虑也始终徘徊在心头。

背景:国乱、君昏、民困、己穷

思考5:杜甫在《诸葛庙》一诗中这样说:“久游巴子国,屡入武侯祠。”很显然“丞相祠堂”,是用不着反复寻找的。那么,作者“屡入”武侯祠,到底是要“寻”什么?

诗人在诸葛祠吊古,但题为《蜀相》而非《诸葛祠》,为什么?

①诗人借祠写人,而非诸葛祠这个地,写祠也是为写人,旨在歌颂诸葛亮的才智和功业,表达自己的敬仰和惋惜之情。

②“蜀相”这个题目包含诗人杜甫的理想。杜甫一直想成为像诸葛亮一样的贤相,一直都有“致君尧舜上,再使风俗淳。”的政治理想。“蜀相”寄托着杜甫的政治理想,而“诸葛祠”却没有这层意思。

①知人论世,合理联想;

②抓住意象,展开想象;

③抓住词语,赏析名句;

注:一切从文本(语言文字本身)出发

总结方法,学会鉴赏

诗人借歌颂诸葛亮的过人才智和丰功伟绩,既表现了对偶像诸葛亮的敬仰、赞美,也表现了对其功业未就的痛惜之心,并在对比中流露出自己怀才不遇的失落与报国无门的惆怅。

主旨归纳

理解性默写

1.杜甫《蜀相》中“ , ”两句,写对诸葛武侯的评价。上句看起来是说刘备,其实是从侧面烘托诸葛亮的才智和抱负,也流露出诗人的一丝委屈和对肃宗的失望。

2.杜甫《蜀相》中“ , ”两句借对祠堂庭宇景色的描写,抒发凭吊情怀,是因景抒情的千古名句。

3.《蜀相》中,“ , ”两句诗,寄托了杜甫“致君尧舜上”的理想难得实现的悲哀。

4.《蜀相》中,“ ? ”两句对郁郁葱葱的翠柏的描写,写出武侯祠的历史悠久和寂寞荒凉,来衬托诸葛亮的形象,从而表达了诗人对诸葛亮的崇敬之情。

三顾频烦天下计 两朝开济老臣心

丞相祠堂何处寻 锦官城外柏森森

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟

映阶碧草自春色 隔叶黄鹂空好音