专题三 辽宋夏金元时期_ 2025届高考历史二轮复习阶段训练(含解析)

文档属性

| 名称 | 专题三 辽宋夏金元时期_ 2025届高考历史二轮复习阶段训练(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 289.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-02 18:03:06 | ||

图片预览

文档简介

专题三 辽宋夏金元时期

【阶段特征】

(1)政治上:国家由分裂走向统一;专制主义中央集权制度不断强化;宋朝重文轻武,分化事权来加强中央集权;元朝实行行省制度,体现中央对地方的行政管理制度创新发展;这一时期政治中心东移格局确立。

(2)经济上:封建经济继续发展,经济重心南移,完全取代了北方经济重心的地位;封建土地私有制不断发展,土地兼并盛行,土地流转频繁,租佃关系发展;农业、手工业、商业不断发展,宋代出现商业革命;边境和海外贸易发展。社会关系发生深刻变化,门第观念淡化,社会成员身份趋于平等,政府控制放松。

(3)思想文化上:儒学吸收佛道思想,发展到理学(儒学哲学化、思辨化、世俗化),成为官方哲学。传统科技世界领先。宋词、元曲繁荣,市民化、多元化的文学成为文化发展的新特点。

(4)民族关系方面:多民族政权并立到少数民族完成国家统一。各民族政权之间既有战争又有议和,但“和”是主流。边疆少数民族封建化进程加速。内迁少数民族与汉族逐渐融合,形成新的民族。

(5)对外关系方面:宋元时期对外贸易发展超过了前代水平,大都和泉州是闻名世界的商业都市;对外贸易范围扩大。中外经济文化交流频繁,四大发明也使中国科技走向世界,对世界作出了重大贡献。

时段 特征 宋元(960~1368年) 历经五代十国的分裂局面、辽宋夏金政权的并立、元朝走向统一的历程,该时期封建经济继续发展、封建国家由分裂走向统一、民族交融进一步发展,是中华文明逐渐走向成熟的历史阶段

具体表现 政治 封建国家从分裂割据民族政权并立到走向统一,专制主义中央集权加强

经济 封建经济继续发展,坊市界限被打破,纸币出现,商品经济空前繁荣,商税成为国家重要财政来源;经济重心南移,边境和海外贸易发展

思想文化 儒家思想体系化和思辨化,文学艺术商品化和世俗化,科技成就领先世界

【习题练习】

1.北宋太宗年间,“将立茶法,召茶商数十人,俾各条利害”;神宗年间,在改革财政税收制度之前,“其议财,则市井屠贩之人皆召而登政事堂”。由此可以反映出( )

A.决策机制具有民主成分 B.政府放松对商业的监管

C.变法深受商人群体欢迎 D.商税征收须经法定程序

2.宋代招募士兵后,先进行体格检查,根据体格将新兵分配到相应的军队,然后给士兵的脸部或手臂、手背等处刺上所属军队的名称,即“黥面”,如“云翼第八指挥”“某州振华”等。这一举措旨在( )

A.强化基层士兵的国防意识 B.完善士兵招募选拔制度

C.改革僵化的军事指挥体制 D.加强对士兵的人身控制

3.王安石在地方任官时,始终“思兴利去害而有为”,他曾说“夫所谓儒者,用于君则忧君之忧,食于民则患民之患,在下而不用则修身而已”。这些言行体现了( )

A.齐家治国的修养标准 B.以民为本的政治观念

C.经世济民的担当意识 D.以身许国的伦理要求

4.南宋思想家陈亮认为,相对于台谏抑制皇帝不正确行为的“谏身之制”,侍读侍讲制是一种防患于未然的“谏心之制”。北宋真宗接受了这种教育,使他拥有较强的自律。真宗对政务几乎都是根据宰执意见作出决定。当他的意见遭受抵制时,很少固执己见。这反映了当时( )

A.士大夫政治降低了皇帝权威 B.正君心的理学成为统治思想

C.台谏行为日趋制度化体系化 D.皇权已沦为宰辅专政的工具

5.辽国皇帝四季各有行宫,称为四时捺钵。辽帝在捺钵通过钓鱼、围猎等活动,检验各部酋长对朝廷是否效忠。居守都城的官员虽可以“行遣汉人一切公事”,但重要人事问题须经皇帝在捺钵召集南、北臣僚会议,给出诰敕,方能生效。由此可知,当时( )

A.捺钵实为国家政治中心

B.南北面官制度消除了民族矛盾

C.辽国模仿宋代地方制度

D.契丹统治者追求汉族生活方式

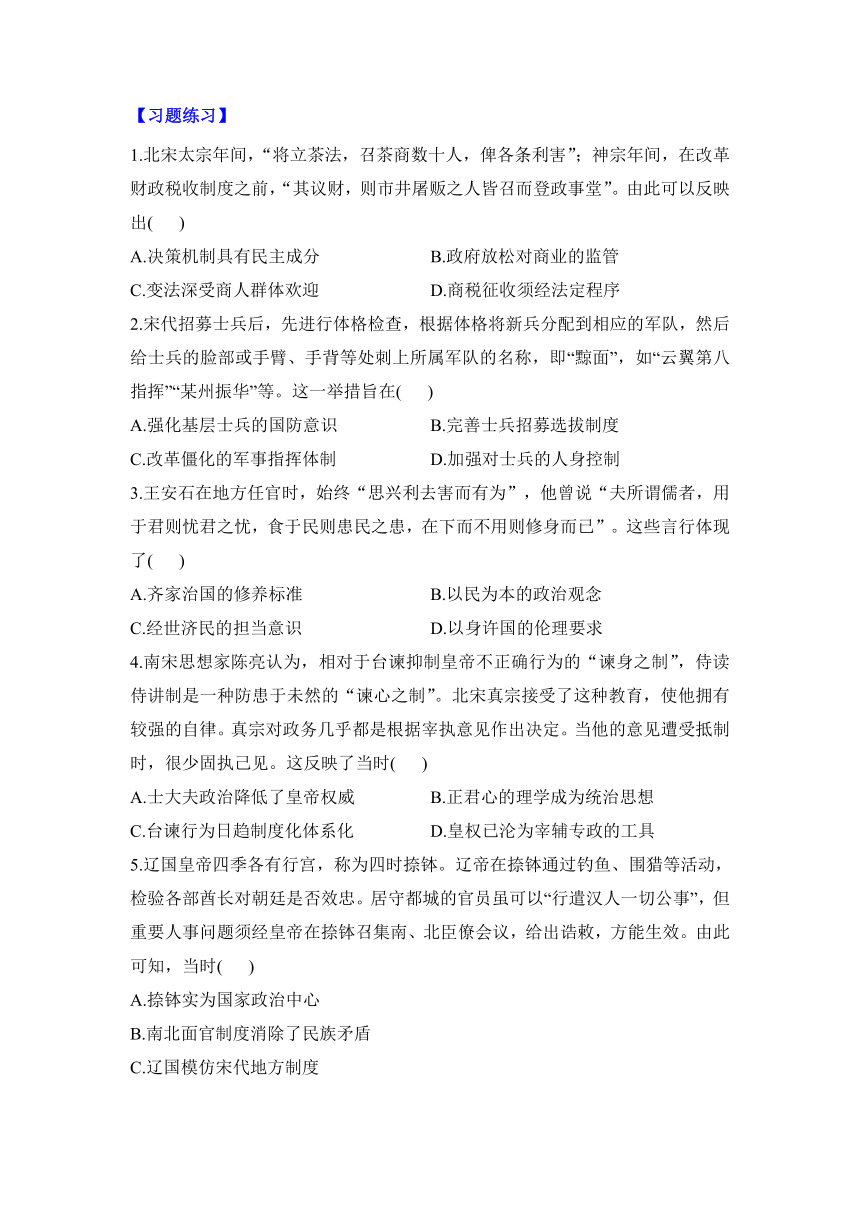

6.下图是南宋宫廷画家刘松年所作《茗园赌(茶)市图》,该作品( )

A.描绘了宋代市井生活赌博风行 B.体现了传统山水画的基本风格

C.反映了理学兴起促成饮茶之风 D.折射出农业经济作物有所发展

7.宋代金银器物流行文字铭刻,与唐代不同,纪年款识很少,而是錾刻店铺、产地、工匠名字增多。如江西彭泽易氏墓中银梳刻有“江州打作”铭,安徽六安宋墓出土的银勺、银胭脂碟上压印“顾玉郎”款,浙江永嘉窖藏银器标识“京溪供铺记”等铭刻。这一变化反映宋代( )

A.金银加工技术的进步 B.政府加强对市场秩序的管理

C.商品经济的发展繁荣 D.市民阶层是金银器消费主体

8.据记载,宋代,尤其是在南宋时期,学者们对科举考试试卷选本中优秀诗文进行圈点与品评蔚然成风,诗文评点也成为文学评论中的一种全新体裁,并涌现出了吕祖谦、谢枋得、刘辰翁等一些评点名家。这些现象的出现( )

A.与主流选官制度引发的文化需求相关 B.表明主流文学体裁发生改变

C.缘于文学艺术作品世俗化倾向的显现 D.反映了文人雅趣与市井风情

9.文化是时代的反映,下表是宋朝文化的相关描述。表中的宋代文化( )

人物 观点或者活动

政治家范仲淹 先天下之忧而忧,后天下之乐而乐

哲学家张载 为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平

科学家沈括 大凡物理有常、有变······其造微之妙间不容发。推此而求,自臻至理

书法家米芾 其行书字态奇异超迈,神韵自然,神采飞扬,形式感更具意趣

画家张择端 画作题材是具有很强的现实性;其次,画面中所刻画的物象无不真实生动,画法合理的远近透视、丰富的笔墨语言、情节的虚实对比等

A.渗透着浓厚的理性色彩 B.得益于主流思想的变化

C.推动着士阶层走向衰落 D.体现科技文化的总结性

10.下表是以事教的童蒙读物表,这说明南宋时期( )

童蒙读物 朝代 著者 条目

童蒙须知 南宋 朱熹 衣服冠履、言语步趋、洒扫清洁、读书写字、杂细事宜

小学 南宋 朱熹 明伦;敬身

小学诗礼 南宋 陈淳 事亲、事长、男女、杂仪

A.理学世俗化的倾向 B.学校教育对象的下移

C.儒学官方化的实现 D.百姓文化修养的提高

答案以及解析

1.答案:A

解析:根据材料可知,政府在立茶法和议财时。听取商人的意见,说明决策机制具有民主成分,A项正确;政府放松对商业的监管说法错误,排除B项:材料主旨政府在立茶法和议财时,听取商人的意见,没有体现变法是否深受商人群体欢迎的内容排除C项:商税征收须经法定程序材料中没有体现,排除D项。故选A项。

2.答案:D

解析:根据材料概括可知:材料反映的是宋代对新兵不仅按照体格进行分配,而且一旦录用会进行“黥面”,此种明显的特征,有利于区分士兵与普通民众,目的是为了加强对士兵的人身控制,D项正确;材料未涉及对士兵的思想教育,不能得出强化基层士兵的国防意识,排除A项;材料未涉及士兵选拔的标准和程序,不能得出完善士兵招募选拔制度,排除B项;材料涉及的是对士兵的管理,未涉及对军事指挥体制的变革,排除C项。故选D项。

3.答案:C

解析:题目中提到王安石在地方任官时,始终“思兴利去害而有为”,说明他以实际行动力求推动社会的发展和变革,体现出其经世济民的意识。此外,他所说的儒者应忧国忧民,强调为官者需要有责任和担当,这与“经世济民”的理念一致,C项正确;“齐家治国”的修养标准是一个全面的体系,它要求个人在道德、家庭、社会和教育等多个方面不断提升和完善自己。选项与题干主旨不符,排除A项;材料虽然涉及王安石的忧民的言行,但不属于以民为本的政治观念,排除B项;“以身许国”是一个具有深厚历史文化背景的成语,它的基本含义是以自己的身体和生命为代价,为国家做出牺牲,与题意主旨不符,排除D项。故选C项。

4.答案:A

解析:据材料可知,陈亮强调对皇帝思想和行为的双重约束。据材料“真宗对政务几乎都是根据宰执意见作出决定。当他的意见遭受抵制时,很少固执己见。”可知,士大夫在政治决策中的影响力,皇权一定程度上受到制约,从而在一定程度上降低了皇帝权威,A项正确;理学虽然在宋代有重要影响,但理学在南宋后期成为官方统治思想,而真宗是北宋时期,时间不符,排除B项;材料描述侍读侍讲和真宗的行为,没有讲述台谏行为制度化体系化,排除C项;真宗虽然尊重宰相意见,并不能说明皇权已沦为宰辅专政的工具,排除D项。故选A项。

5.答案:A

解析:根据题干,辽帝在捺钵进行重要人事问题的决策,居守都城的官员在人事等重要问题上须经皇帝在捺钵召集会议给出诰敕方能生效。这表明捺钵在政治决策方面起到了关键的、核心的作用,所以捺钵实为国家政治中心,A项正确;题干中并未提及南北面官制度是否消除了民族矛盾,南北面官制度只是辽代的一种官制,主要是为了管理不同民族事务,但没有信息表明它消除了民族矛盾,排除B项;题干没有提到辽国模仿宋代地方制度,题干主要是在阐述辽帝捺钵在政治决策中的重要性,排除C项;题干中没有任何信息表明契丹统治者追求汉族生活方式,捺钵是契丹族本身的一种政治活动形式,与追求汉族生活方式无关,排除D项。故选A项。

6.答案:D

解析:据材料信息结合所学可知,“茗园”指茶园,“赌茶”即斗茶,指品评茶的高下,有赖于当时社会上对茶的认可,茶叶种植大面积扩张,茶文化进一步普及,故选D项。斗茶不同于赌博,斗茶是在点茶的基础上创造出来的一种玩茶方式,盛行于宋朝,是古代人在闲暇时间的一种游戏,目的是通过比赛茶的好坏,来增添点茶的乐趣,排除A项;画的是市井风情,属于风俗画,排除B项;据材料“南宋”结合所学可知,理学兴起于北宋时期,《茗园赌(茶)市图》创作于南宋时期,其内容是用非常生动形象的笔法,将那时人们斗茶、饮茶的画面记录了下来,为后世研究当时民间斗茶的情况提供了珍贵的史料,与理学没有关联,排除C项。

7.答案:C

解析:据材料信息可知,宋代金银器刻店铺、产地、工匠名字反映了生产者已有品牌意识,满足消费者的需求,这是宋代商品经济发展繁荣的体现,C项正确;在金银器上刻店铺、产地、工匠名字反映了生产者已有品牌意识,并非金银加工技术进步,在宋朝之前就已经出现,排除A项;签刻不是官方强制的要求,排除B项;材料体现的是金银器,没有涉及金银器的主要消费主体,排除D项。故选C项。

8.答案:A

解析:根据题干材料信息并结合所学知识可知,科举考试是宋代主流选官制度,文化教育也以科举考试为核心,这就导致社会上出现以诗文评点来为科举服务的现象,也有利于提高士子的应试能力,这实际上是一种文化需求的表现,A项正确;材料没有相关主流文学体裁发生改变的信息,排除B项;C项表述与材料现象没有直接因果关系,排除C项;材料没有反映文人雅趣与市井风情,排除D项。故选A项。

9.答案:A

解析:据材料“文化是时代的反映”及表中“先天下之忧而忧”“为天地立心”“推此而求,自臻至理”“形式感更具意趣”“合理的远近透视”并结合所学,可以看出宋代文化中的理性色彩这一特征,所以A项正确;宋朝主流思想依然是儒学,所以B项不正确,材料体现了士阶层的责任与担当,不是走向衰落,所以C项错误,古代科技进入总结阶段是在明清时期,所以D项不正确。

10.答案:A

解析:根据材料及所学可知,由朱熹等编著的以事教的童蒙读物已经出现,强调社会教化,如衣冠、言语、读书等,都有具体的条目,此外,还有小学及小学诗礼,这可说明南宋时期出现理学世俗化的倾向,A项正确;从材料无法得出学校教育对象的下移,排除B项;儒学官方化在汉武帝时期已经实现,排除C项;材料无法体现百姓文化修养的提高,排除D项。故选A项。

【阶段特征】

(1)政治上:国家由分裂走向统一;专制主义中央集权制度不断强化;宋朝重文轻武,分化事权来加强中央集权;元朝实行行省制度,体现中央对地方的行政管理制度创新发展;这一时期政治中心东移格局确立。

(2)经济上:封建经济继续发展,经济重心南移,完全取代了北方经济重心的地位;封建土地私有制不断发展,土地兼并盛行,土地流转频繁,租佃关系发展;农业、手工业、商业不断发展,宋代出现商业革命;边境和海外贸易发展。社会关系发生深刻变化,门第观念淡化,社会成员身份趋于平等,政府控制放松。

(3)思想文化上:儒学吸收佛道思想,发展到理学(儒学哲学化、思辨化、世俗化),成为官方哲学。传统科技世界领先。宋词、元曲繁荣,市民化、多元化的文学成为文化发展的新特点。

(4)民族关系方面:多民族政权并立到少数民族完成国家统一。各民族政权之间既有战争又有议和,但“和”是主流。边疆少数民族封建化进程加速。内迁少数民族与汉族逐渐融合,形成新的民族。

(5)对外关系方面:宋元时期对外贸易发展超过了前代水平,大都和泉州是闻名世界的商业都市;对外贸易范围扩大。中外经济文化交流频繁,四大发明也使中国科技走向世界,对世界作出了重大贡献。

时段 特征 宋元(960~1368年) 历经五代十国的分裂局面、辽宋夏金政权的并立、元朝走向统一的历程,该时期封建经济继续发展、封建国家由分裂走向统一、民族交融进一步发展,是中华文明逐渐走向成熟的历史阶段

具体表现 政治 封建国家从分裂割据民族政权并立到走向统一,专制主义中央集权加强

经济 封建经济继续发展,坊市界限被打破,纸币出现,商品经济空前繁荣,商税成为国家重要财政来源;经济重心南移,边境和海外贸易发展

思想文化 儒家思想体系化和思辨化,文学艺术商品化和世俗化,科技成就领先世界

【习题练习】

1.北宋太宗年间,“将立茶法,召茶商数十人,俾各条利害”;神宗年间,在改革财政税收制度之前,“其议财,则市井屠贩之人皆召而登政事堂”。由此可以反映出( )

A.决策机制具有民主成分 B.政府放松对商业的监管

C.变法深受商人群体欢迎 D.商税征收须经法定程序

2.宋代招募士兵后,先进行体格检查,根据体格将新兵分配到相应的军队,然后给士兵的脸部或手臂、手背等处刺上所属军队的名称,即“黥面”,如“云翼第八指挥”“某州振华”等。这一举措旨在( )

A.强化基层士兵的国防意识 B.完善士兵招募选拔制度

C.改革僵化的军事指挥体制 D.加强对士兵的人身控制

3.王安石在地方任官时,始终“思兴利去害而有为”,他曾说“夫所谓儒者,用于君则忧君之忧,食于民则患民之患,在下而不用则修身而已”。这些言行体现了( )

A.齐家治国的修养标准 B.以民为本的政治观念

C.经世济民的担当意识 D.以身许国的伦理要求

4.南宋思想家陈亮认为,相对于台谏抑制皇帝不正确行为的“谏身之制”,侍读侍讲制是一种防患于未然的“谏心之制”。北宋真宗接受了这种教育,使他拥有较强的自律。真宗对政务几乎都是根据宰执意见作出决定。当他的意见遭受抵制时,很少固执己见。这反映了当时( )

A.士大夫政治降低了皇帝权威 B.正君心的理学成为统治思想

C.台谏行为日趋制度化体系化 D.皇权已沦为宰辅专政的工具

5.辽国皇帝四季各有行宫,称为四时捺钵。辽帝在捺钵通过钓鱼、围猎等活动,检验各部酋长对朝廷是否效忠。居守都城的官员虽可以“行遣汉人一切公事”,但重要人事问题须经皇帝在捺钵召集南、北臣僚会议,给出诰敕,方能生效。由此可知,当时( )

A.捺钵实为国家政治中心

B.南北面官制度消除了民族矛盾

C.辽国模仿宋代地方制度

D.契丹统治者追求汉族生活方式

6.下图是南宋宫廷画家刘松年所作《茗园赌(茶)市图》,该作品( )

A.描绘了宋代市井生活赌博风行 B.体现了传统山水画的基本风格

C.反映了理学兴起促成饮茶之风 D.折射出农业经济作物有所发展

7.宋代金银器物流行文字铭刻,与唐代不同,纪年款识很少,而是錾刻店铺、产地、工匠名字增多。如江西彭泽易氏墓中银梳刻有“江州打作”铭,安徽六安宋墓出土的银勺、银胭脂碟上压印“顾玉郎”款,浙江永嘉窖藏银器标识“京溪供铺记”等铭刻。这一变化反映宋代( )

A.金银加工技术的进步 B.政府加强对市场秩序的管理

C.商品经济的发展繁荣 D.市民阶层是金银器消费主体

8.据记载,宋代,尤其是在南宋时期,学者们对科举考试试卷选本中优秀诗文进行圈点与品评蔚然成风,诗文评点也成为文学评论中的一种全新体裁,并涌现出了吕祖谦、谢枋得、刘辰翁等一些评点名家。这些现象的出现( )

A.与主流选官制度引发的文化需求相关 B.表明主流文学体裁发生改变

C.缘于文学艺术作品世俗化倾向的显现 D.反映了文人雅趣与市井风情

9.文化是时代的反映,下表是宋朝文化的相关描述。表中的宋代文化( )

人物 观点或者活动

政治家范仲淹 先天下之忧而忧,后天下之乐而乐

哲学家张载 为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平

科学家沈括 大凡物理有常、有变······其造微之妙间不容发。推此而求,自臻至理

书法家米芾 其行书字态奇异超迈,神韵自然,神采飞扬,形式感更具意趣

画家张择端 画作题材是具有很强的现实性;其次,画面中所刻画的物象无不真实生动,画法合理的远近透视、丰富的笔墨语言、情节的虚实对比等

A.渗透着浓厚的理性色彩 B.得益于主流思想的变化

C.推动着士阶层走向衰落 D.体现科技文化的总结性

10.下表是以事教的童蒙读物表,这说明南宋时期( )

童蒙读物 朝代 著者 条目

童蒙须知 南宋 朱熹 衣服冠履、言语步趋、洒扫清洁、读书写字、杂细事宜

小学 南宋 朱熹 明伦;敬身

小学诗礼 南宋 陈淳 事亲、事长、男女、杂仪

A.理学世俗化的倾向 B.学校教育对象的下移

C.儒学官方化的实现 D.百姓文化修养的提高

答案以及解析

1.答案:A

解析:根据材料可知,政府在立茶法和议财时。听取商人的意见,说明决策机制具有民主成分,A项正确;政府放松对商业的监管说法错误,排除B项:材料主旨政府在立茶法和议财时,听取商人的意见,没有体现变法是否深受商人群体欢迎的内容排除C项:商税征收须经法定程序材料中没有体现,排除D项。故选A项。

2.答案:D

解析:根据材料概括可知:材料反映的是宋代对新兵不仅按照体格进行分配,而且一旦录用会进行“黥面”,此种明显的特征,有利于区分士兵与普通民众,目的是为了加强对士兵的人身控制,D项正确;材料未涉及对士兵的思想教育,不能得出强化基层士兵的国防意识,排除A项;材料未涉及士兵选拔的标准和程序,不能得出完善士兵招募选拔制度,排除B项;材料涉及的是对士兵的管理,未涉及对军事指挥体制的变革,排除C项。故选D项。

3.答案:C

解析:题目中提到王安石在地方任官时,始终“思兴利去害而有为”,说明他以实际行动力求推动社会的发展和变革,体现出其经世济民的意识。此外,他所说的儒者应忧国忧民,强调为官者需要有责任和担当,这与“经世济民”的理念一致,C项正确;“齐家治国”的修养标准是一个全面的体系,它要求个人在道德、家庭、社会和教育等多个方面不断提升和完善自己。选项与题干主旨不符,排除A项;材料虽然涉及王安石的忧民的言行,但不属于以民为本的政治观念,排除B项;“以身许国”是一个具有深厚历史文化背景的成语,它的基本含义是以自己的身体和生命为代价,为国家做出牺牲,与题意主旨不符,排除D项。故选C项。

4.答案:A

解析:据材料可知,陈亮强调对皇帝思想和行为的双重约束。据材料“真宗对政务几乎都是根据宰执意见作出决定。当他的意见遭受抵制时,很少固执己见。”可知,士大夫在政治决策中的影响力,皇权一定程度上受到制约,从而在一定程度上降低了皇帝权威,A项正确;理学虽然在宋代有重要影响,但理学在南宋后期成为官方统治思想,而真宗是北宋时期,时间不符,排除B项;材料描述侍读侍讲和真宗的行为,没有讲述台谏行为制度化体系化,排除C项;真宗虽然尊重宰相意见,并不能说明皇权已沦为宰辅专政的工具,排除D项。故选A项。

5.答案:A

解析:根据题干,辽帝在捺钵进行重要人事问题的决策,居守都城的官员在人事等重要问题上须经皇帝在捺钵召集会议给出诰敕方能生效。这表明捺钵在政治决策方面起到了关键的、核心的作用,所以捺钵实为国家政治中心,A项正确;题干中并未提及南北面官制度是否消除了民族矛盾,南北面官制度只是辽代的一种官制,主要是为了管理不同民族事务,但没有信息表明它消除了民族矛盾,排除B项;题干没有提到辽国模仿宋代地方制度,题干主要是在阐述辽帝捺钵在政治决策中的重要性,排除C项;题干中没有任何信息表明契丹统治者追求汉族生活方式,捺钵是契丹族本身的一种政治活动形式,与追求汉族生活方式无关,排除D项。故选A项。

6.答案:D

解析:据材料信息结合所学可知,“茗园”指茶园,“赌茶”即斗茶,指品评茶的高下,有赖于当时社会上对茶的认可,茶叶种植大面积扩张,茶文化进一步普及,故选D项。斗茶不同于赌博,斗茶是在点茶的基础上创造出来的一种玩茶方式,盛行于宋朝,是古代人在闲暇时间的一种游戏,目的是通过比赛茶的好坏,来增添点茶的乐趣,排除A项;画的是市井风情,属于风俗画,排除B项;据材料“南宋”结合所学可知,理学兴起于北宋时期,《茗园赌(茶)市图》创作于南宋时期,其内容是用非常生动形象的笔法,将那时人们斗茶、饮茶的画面记录了下来,为后世研究当时民间斗茶的情况提供了珍贵的史料,与理学没有关联,排除C项。

7.答案:C

解析:据材料信息可知,宋代金银器刻店铺、产地、工匠名字反映了生产者已有品牌意识,满足消费者的需求,这是宋代商品经济发展繁荣的体现,C项正确;在金银器上刻店铺、产地、工匠名字反映了生产者已有品牌意识,并非金银加工技术进步,在宋朝之前就已经出现,排除A项;签刻不是官方强制的要求,排除B项;材料体现的是金银器,没有涉及金银器的主要消费主体,排除D项。故选C项。

8.答案:A

解析:根据题干材料信息并结合所学知识可知,科举考试是宋代主流选官制度,文化教育也以科举考试为核心,这就导致社会上出现以诗文评点来为科举服务的现象,也有利于提高士子的应试能力,这实际上是一种文化需求的表现,A项正确;材料没有相关主流文学体裁发生改变的信息,排除B项;C项表述与材料现象没有直接因果关系,排除C项;材料没有反映文人雅趣与市井风情,排除D项。故选A项。

9.答案:A

解析:据材料“文化是时代的反映”及表中“先天下之忧而忧”“为天地立心”“推此而求,自臻至理”“形式感更具意趣”“合理的远近透视”并结合所学,可以看出宋代文化中的理性色彩这一特征,所以A项正确;宋朝主流思想依然是儒学,所以B项不正确,材料体现了士阶层的责任与担当,不是走向衰落,所以C项错误,古代科技进入总结阶段是在明清时期,所以D项不正确。

10.答案:A

解析:根据材料及所学可知,由朱熹等编著的以事教的童蒙读物已经出现,强调社会教化,如衣冠、言语、读书等,都有具体的条目,此外,还有小学及小学诗礼,这可说明南宋时期出现理学世俗化的倾向,A项正确;从材料无法得出学校教育对象的下移,排除B项;儒学官方化在汉武帝时期已经实现,排除C项;材料无法体现百姓文化修养的提高,排除D项。故选A项。

同课章节目录