专题二 三国至隋唐时期 2025届高考历史二轮复习阶段训练(含答案)

文档属性

| 名称 | 专题二 三国至隋唐时期 2025届高考历史二轮复习阶段训练(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 25.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-02 20:14:36 | ||

图片预览

文档简介

专题二 三国至隋唐时期

【阶段特征】

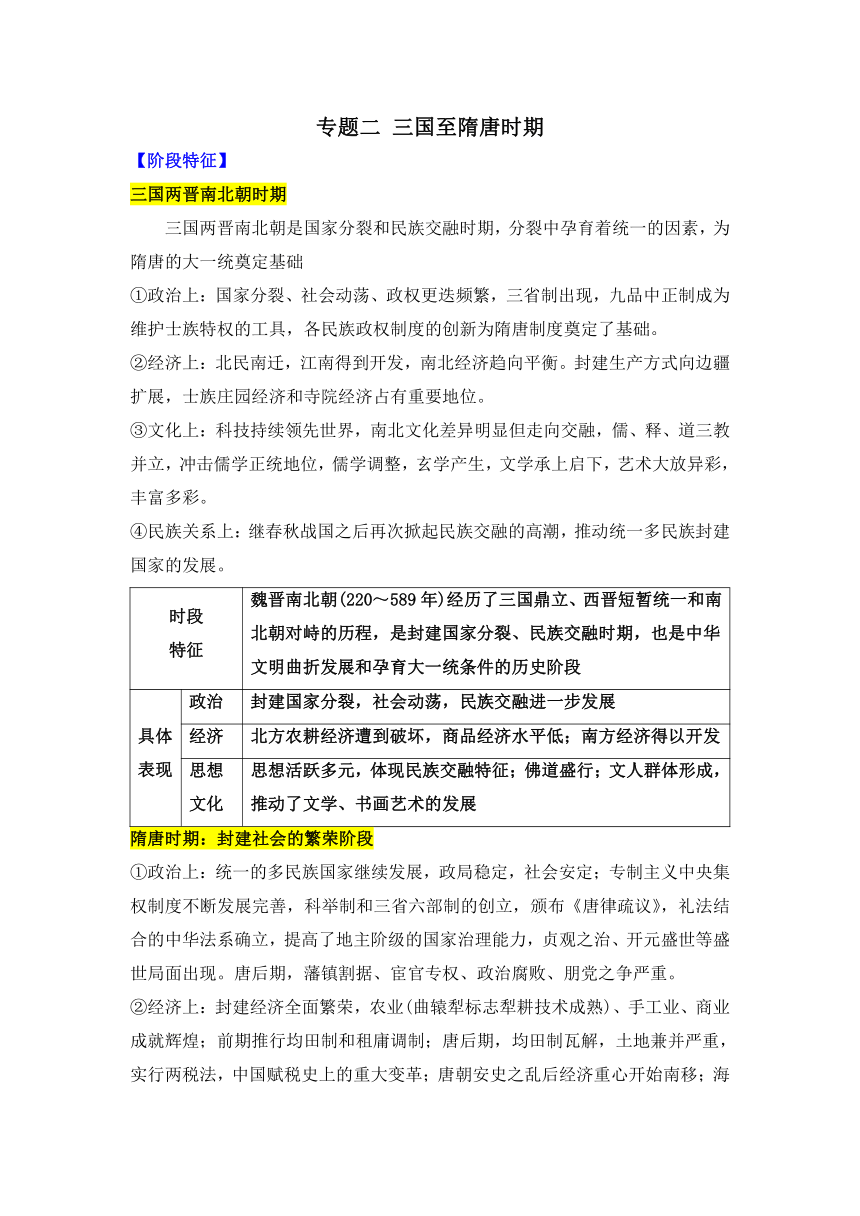

三国两晋南北朝时期

三国两晋南北朝是国家分裂和民族交融时期,分裂中孕育着统一的因素,为隋唐的大一统奠定基础

①政治上:国家分裂、社会动荡、政权更迭频繁,三省制出现,九品中正制成为维护士族特权的工具,各民族政权制度的创新为隋唐制度奠定了基础。

②经济上:北民南迁,江南得到开发,南北经济趋向平衡。封建生产方式向边疆扩展,士族庄园经济和寺院经济占有重要地位。

③文化上:科技持续领先世界,南北文化差异明显但走向交融,儒、释、道三教并立,冲击儒学正统地位,儒学调整,玄学产生,文学承上启下,艺术大放异彩,丰富多彩。

④民族关系上:继春秋战国之后再次掀起民族交融的高潮,推动统一多民族封建国家的发展。

时段 特征 魏晋南北朝(220~589年)经历了三国鼎立、西晋短暂统一和南北朝对峙的历程,是封建国家分裂、民族交融时期,也是中华文明曲折发展和孕育大一统条件的历史阶段

具体表现 政治 封建国家分裂,社会动荡,民族交融进一步发展

经济 北方农耕经济遭到破坏,商品经济水平低;南方经济得以开发

思想文化 思想活跃多元,体现民族交融特征;佛道盛行;文人群体形成,推动了文学、书画艺术的发展

隋唐时期:封建社会的繁荣阶段

①政治上:统一的多民族国家继续发展,政局稳定,社会安定;专制主义中央集权制度不断发展完善,科举制和三省六部制的创立,颁布《唐律疏议》,礼法结合的中华法系确立,提高了地主阶级的国家治理能力,贞观之治、开元盛世等盛世局面出现。唐后期,藩镇割据、宦官专权、政治腐败、朋党之争严重。

②经济上:封建经济全面繁荣,农业(曲辕犁标志犁耕技术成熟)、手工业、商业成就辉煌;前期推行均田制和租庸调制;唐后期,均田制瓦解,土地兼并严重,实行两税法,中国赋税史上的重大变革;唐朝安史之乱后经济重心开始南移;海陆丝绸之路发达,对外贸易繁荣。

③思想文化上:三教并行,儒学正统地位受到挑战,韩愈掀起儒学复兴运动。思想活跃,呈现多元化特征,体现民族交融特色;文学、艺术、科技全面繁荣,影响深远,兼收并蓄,中华文化圈总体格局形成。

④外交上:唐朝实行比较开放的对外政策,中外经济文化交流频繁。

⑤民族关系方面:隋朝的统一促进了多民族国家的发展。唐朝是我国统一多民族国家的重要发展阶段。唐朝统治者实行较开明的民族政策,通过战争、和亲、册封、设管理机构等方式加强了与周边各族的关系,各民族进一步融合,民族间经济文化交流进一步加强,各族人民共同为国家的发展作出了巨大的贡献。

时段 特征 隋唐(581~907年)经历了隋朝的短暂统一和唐朝的统一繁荣阶段,是封建国家繁荣和统一多民族国家重要发展时期,是中华文明发展繁荣的历史阶段

具体表现 政治 典章制度完备,三省六部制和科举制的产生与发展进一步完善了专制主义中央集权制度,标志着中国古代政治制度的成熟

经济 生产技术提高,南方经济发展迅速,农业、手工业、商业全面繁荣

思想文化 科举制的推行扩大了知识分子队伍,推动了文学艺术的进步,文化全面繁荣,兼收并蓄,领先世界,中华文明圈的总体格局形成

【习题训练】

1.三国时期的孙吴政权,在军事上实行世袭领兵制。一支军队由某一将领固定带领,将领死后由其子或其他家族成员承袭。士兵对将领具有较强的人身依附关系。这一现象( )

A.成为中央权威衰弱的根源 B.标志着士族政治的形成

C.易导致世家大族势力膨胀 D.加剧了分裂割据的局面

2.南朝刘宋时期,大量山川湖泽为豪强所占夺,他们“忾(焚烧)山封水,保为家利”,以至于“贫弱者薪苏无托”,甚至连捕鱼为业都难以为继。这一现象出现的原因是( )

A.北民南迁补充了南方劳动力 B.北方农耕技术刺激南方开发

C.豪强势力完全架空中央皇权 D.庄园经济具有自给自足特征

3.北魏大臣高谦之认为,“钱货之立,本以通有无,便交易,故钱之轻重,世代不同”“政兴不以钱大,政衰不以钱小”“今寇难未除,州郡沦败,民物凋零,军国用少,别铸小钱(即将钱币分量减轻而币值不变),可以富益”。这反映了北魏( )

A.别铸小钱有利于商品的流通 B.通过币制改革实现社会稳定

C.统治者铸钱敛财的货币观念 D.正确借鉴了历代钱法的得失

4.在地方,隋初沿袭前代的州、郡、县三级制。但当时南北各地均置侨州、郡、县,“或地无百里,数县并置;或户不满千,二郡分领”。开皇三年隋文帝根据杨尚希等的建议,废除郡级机构,并省州县,裁减冗官。对于地方各级官吏,统由尚书省的吏部负责选任,所谓“大小之官,悉由吏部”“执政参吏部之职,吏部总州郡之权”。这反映出( )

A.中央集权得到加强 B.州郡县三级制从历史上消失

C.地方权力的集中 D.隋初因战乱人口减少

5.大运河打通了南北诸河流的联系,将扬州和全国连接成一体,扬州自此成为东南地区的交通枢纽,至中、晚唐时期,成为“雄富冠天下”的一方都会;而运河最南端的余杭,在大运河的影响下,也从一个边境前哨地一跃而成为繁荣的商业城市。材料反映出大运河的开通( )

A.改变了南北经济格局 B.促进了沿岸城市的发展

C.加快了隋朝统一进程 D.加强了中外文化的交流

6.唐代出土一文物鎏金舞马衔杯纹银壶,舞马是选择西域良马经过特殊训练后,让马在音乐节奏下进行的一种表演。唐中宗时期,舞马已经出现在宫廷宴会中,且规模十分庞大。这一时期舞马的发展反映了( )

A.政治奢靡的景象 B.民族交融的加强

C.军事战争的扩大 D.礼乐制度的完善

7.唐以前的历代政府对平民造酒、饮酒多采取禁止政策,曹操虽爱饮酒,但因连年饥荒,也采取禁酒措施。而唐朝时期,百姓饮酒被看作是政和民乐的事情,都城长安成为全国唯一酿酒不纳税的城市。这反映了唐朝( )

A.酿酒技术已经超过前代 B.社会生活开放包容

C.赋役税收制度逐步完备 D.农业生产水平提高

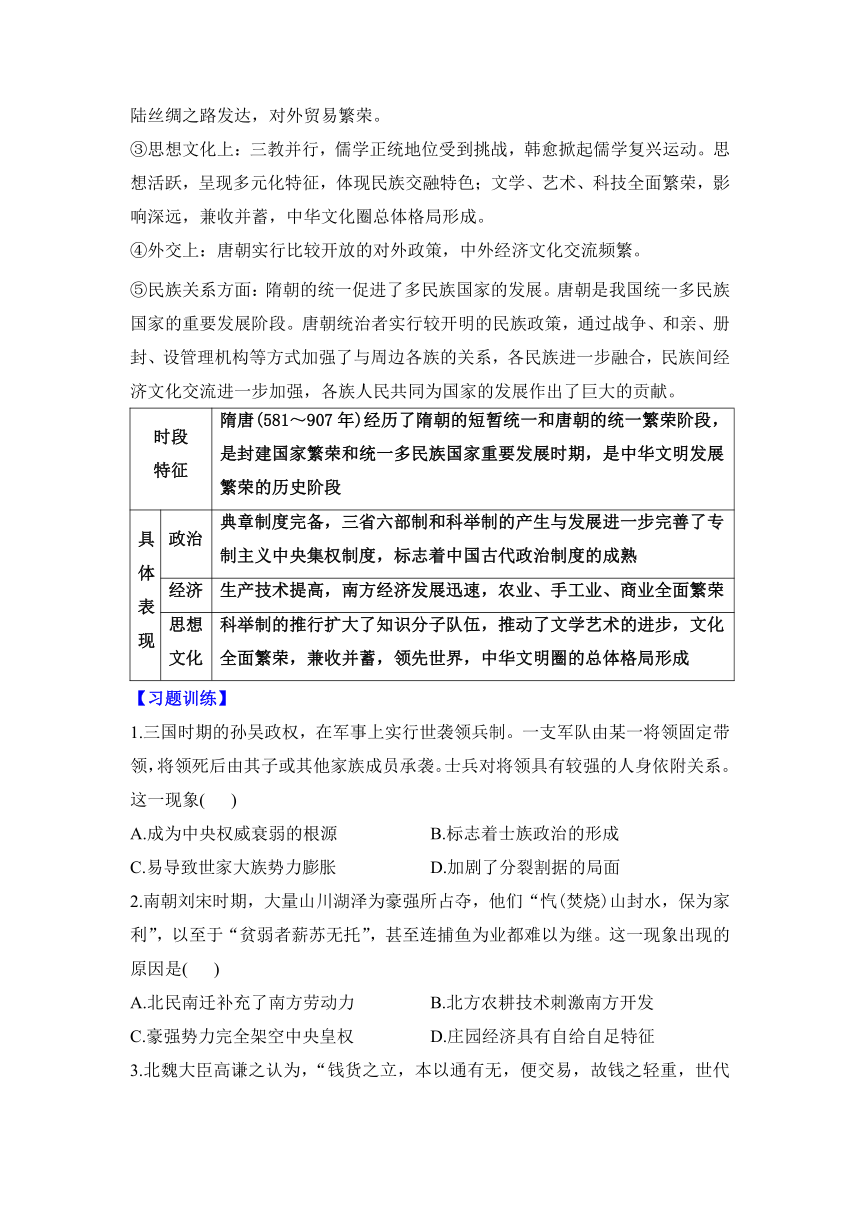

8.下表为元和二年(807年)秋,唐朝藩镇剑南东川治理下的部分州府的税负情况(参考李锦绣《唐代财政史稿》)据材料可知,该税法( )

州名 元和二年秋税数(贯) 元和年间当州户数(户) 平均税率(贯)

陵州 24606 1985 12.21

合州 3462 2892 1.57

绵州 38093 7148 6.2

A.减轻了纳税农民负担 B.进一步简化了纳税程序

C.加强了对农民的控制 D.在制度设计上存在缺陷

9.唐代秘书省从事藏书活动。唐玄宗天宝十二年(753年),来华留学的日本学者阿倍仲麻吕就任从三品高官阶的秘书监,并在晚年荐举另一位日本学者藤原清河继任秘书监一职。这可以佐证唐朝( )

A.科举选官方式的式微 B.鼓励对外输出中华文化

C.开放包容的大国气象 D.积极吸收域外优秀文化

10.魏晋南北朝时期,竹林七贤多主张“越名教而任自然”,他们认为名教与自然二者对立,因而崇尚自然,批判名教。他们在行为实践中也故意藐视理法,惊世骇俗。这一现象出现的主要原因是( )

A.经济发展助推自我意识觉醒 B.社会局势动荡衍生思想变化

C.士族垄断教育影响文化发展 D.三教合一促进儒家思想发展

答案以及解析

1.答案:C

解析:根据材料信息可知,孙吴时期的兵权由某一家族世袭享有,易导致相关的家族势力膨胀,C项正确;中央权威衰弱的根源在于享有经济特权的豪强地主削弱了中央集权的经济基础,排除A项;士族政治形成于晋代,排除B项;三国时期实现了局部统—,分裂局面并未加剧,排除D项。故选C项。

2.答案:A

解析:两晋南朝时期,北方民众大量南迁,给南方补充了劳动力,使得豪强势力在土地兼并后有劳动力以供驱使进行生产,土地兼并越发有利可图,加剧了豪强圈占土地的情况的发生,故选A。北方农耕技术并不能完全应用于南方的山地水田,且材料中的烧山封水并非先进技术,排除B;豪强“完全架空皇权”程度不当,排除C;题目设问是该现象出现的原因,而非庄园的特征,排除D.

3.答案:C

解析:根据材料“政兴不以钱大,政衰不以钱小”“今寇难未除,州郡沦败,民物凋零,军国用少,别铸小钱(即将钱币分量减轻而币值不变),可以富益”可知,北魏时期,统治者试图通过减轻钱币分量的方法获取更多的财富,体现了铸钱敛财的货币观念,C项正确;材料未涉及别铸小钱与商品流通之间的关系,排除A项;材料并未强调币制改革与社会稳定的关系,表述不准确,排除B项;材料体现不出北魏正确借鉴历代钱法得失的相关信息,排除D项。故选C项。

4.答案:A

解析:吏部总州郡之权,地方官员悉由尚书省吏部负责,将权力收归中央,提高行政效率,是中央集权的加强,故A项正确。不能说"州郡县三级制从历史上消失",消失表述太绝对,故B项错误。地方虽裁并州县,但对各级地方官的选任之权收归吏部,"吏部总州郡之权"说明权力收归中央而非地方权力增大,故C项错误。材料所强调的是裁并冗杂机构,"户不满千,二郡分领"并不意味着人口少,而是重在体现机构冗余,故D项错误。

5.答案:B

解析:据材料可知,扬州在中、晚唐时期成为“雄富冠天下”的一方都会;余杭一跃而成为繁荣的商业城市,这说明了大运河的开通促进了运河沿岸城市的发展,B项正确;材料未涉及南北经济格局的变化,而是强调扬州、余杭等运河沿岸城市的兴起,排除A项;据所学可知,大运河开凿前的隋王朝,就是一个统一的王朝,C项说法错误,排除C项;大运河是国内运河,与中外交流无关,排除D项。故选B项。

6.答案:A

解析:结合所学内容可知,规模庞大的舞马必然耗费庞大的物资,而唐中宗时期在宫廷宴会中出现规模庞大的舞马,说明当时在政治上非常奢靡,A项正确;规模庞大的舞马反映的是政治上的奢靡,而不是民族交融加强和军事战争扩大,排除BC项;舞马的规模庞大不能说明礼乐制度完善,排除D项。故选A项。

7.答案:D

解析:根据材料信息唐以前的历代政府对平民造酒、饮酒多采取禁止政策,曹操虽爱饮酒,但因连年饥荒,也采取禁酒措施,而唐朝时期,百姓饮酒被看作是政和民乐的事情,都城长安成为全国唯一酿酒不纳税的城市可知农业生产水平提高,粮食产量高,能生产酒,D项正确;材料没有酿酒技术的对比,排除A项;材料的主旨是唐代取消禁酒措施,不能体现社会生活开放包容,排除B项;材料没有体现税收制度的发展,排除C项。故选D项。

8.答案:D

解析:从该表数据看,剑南东川治下的各州府之间税负轻重不均,差别很大,会发生大量的纳税户逃亡现象,不利于统治,这反映两税法在制度设计上没有颁布统一的税额标准,存在明显缺陷,D项正确;材料体现的是纳税农民负担的加重,排除A项;材料与简化纳税程序无关,排除B项;两税法在一定程度上减轻了对农民的控制,排除C项。故选D项。

9.答案:C

解析:根据材料可知,唐代,日本来华的学者能进入负责藏书活动的秘书省,并担任从三品高官阶的秘书监,体现了当时大国的文化自信和开放包容的气象,故C项正确。材料反映日本学者在华担任职务的情况,未提及官员选拔方式的整体情况,排除A项;材料中未提及秘书省藏书的外传,排除B项;材料反映日本学者在中国的任职情况,而非吸收日本文化,排除D项。

10.答案:B

解析:据题干及结合所学知识可知,魏晋南北朝时期,社会动荡,政权更替频繁,伦理纲常遭到冲击,不稳定的社会局势使部分士人藐视礼法,批判儒教,催生了崇尚自然、批判名教的玄学,B项正确;经济因素虽然是魏晋玄学产生的重要诱因,但当时动荡混乱的政治环境对玄学出现的影响更深刻、更直接,排除A项;魏晋南北朝时期,门阀士族在文化教育方面处于垄断地位,但这与竹林七贤藐视礼法、批判儒教没有直接关系,排除C项;南北朝时期“三教合一”的趋势开始出现,至隋唐时期逐渐形成,材料中竹林七贤强调的是批判名教、崇尚玄学,不涉及佛教思想,“三教合一”无从得出,排除D项。故选B项。

【阶段特征】

三国两晋南北朝时期

三国两晋南北朝是国家分裂和民族交融时期,分裂中孕育着统一的因素,为隋唐的大一统奠定基础

①政治上:国家分裂、社会动荡、政权更迭频繁,三省制出现,九品中正制成为维护士族特权的工具,各民族政权制度的创新为隋唐制度奠定了基础。

②经济上:北民南迁,江南得到开发,南北经济趋向平衡。封建生产方式向边疆扩展,士族庄园经济和寺院经济占有重要地位。

③文化上:科技持续领先世界,南北文化差异明显但走向交融,儒、释、道三教并立,冲击儒学正统地位,儒学调整,玄学产生,文学承上启下,艺术大放异彩,丰富多彩。

④民族关系上:继春秋战国之后再次掀起民族交融的高潮,推动统一多民族封建国家的发展。

时段 特征 魏晋南北朝(220~589年)经历了三国鼎立、西晋短暂统一和南北朝对峙的历程,是封建国家分裂、民族交融时期,也是中华文明曲折发展和孕育大一统条件的历史阶段

具体表现 政治 封建国家分裂,社会动荡,民族交融进一步发展

经济 北方农耕经济遭到破坏,商品经济水平低;南方经济得以开发

思想文化 思想活跃多元,体现民族交融特征;佛道盛行;文人群体形成,推动了文学、书画艺术的发展

隋唐时期:封建社会的繁荣阶段

①政治上:统一的多民族国家继续发展,政局稳定,社会安定;专制主义中央集权制度不断发展完善,科举制和三省六部制的创立,颁布《唐律疏议》,礼法结合的中华法系确立,提高了地主阶级的国家治理能力,贞观之治、开元盛世等盛世局面出现。唐后期,藩镇割据、宦官专权、政治腐败、朋党之争严重。

②经济上:封建经济全面繁荣,农业(曲辕犁标志犁耕技术成熟)、手工业、商业成就辉煌;前期推行均田制和租庸调制;唐后期,均田制瓦解,土地兼并严重,实行两税法,中国赋税史上的重大变革;唐朝安史之乱后经济重心开始南移;海陆丝绸之路发达,对外贸易繁荣。

③思想文化上:三教并行,儒学正统地位受到挑战,韩愈掀起儒学复兴运动。思想活跃,呈现多元化特征,体现民族交融特色;文学、艺术、科技全面繁荣,影响深远,兼收并蓄,中华文化圈总体格局形成。

④外交上:唐朝实行比较开放的对外政策,中外经济文化交流频繁。

⑤民族关系方面:隋朝的统一促进了多民族国家的发展。唐朝是我国统一多民族国家的重要发展阶段。唐朝统治者实行较开明的民族政策,通过战争、和亲、册封、设管理机构等方式加强了与周边各族的关系,各民族进一步融合,民族间经济文化交流进一步加强,各族人民共同为国家的发展作出了巨大的贡献。

时段 特征 隋唐(581~907年)经历了隋朝的短暂统一和唐朝的统一繁荣阶段,是封建国家繁荣和统一多民族国家重要发展时期,是中华文明发展繁荣的历史阶段

具体表现 政治 典章制度完备,三省六部制和科举制的产生与发展进一步完善了专制主义中央集权制度,标志着中国古代政治制度的成熟

经济 生产技术提高,南方经济发展迅速,农业、手工业、商业全面繁荣

思想文化 科举制的推行扩大了知识分子队伍,推动了文学艺术的进步,文化全面繁荣,兼收并蓄,领先世界,中华文明圈的总体格局形成

【习题训练】

1.三国时期的孙吴政权,在军事上实行世袭领兵制。一支军队由某一将领固定带领,将领死后由其子或其他家族成员承袭。士兵对将领具有较强的人身依附关系。这一现象( )

A.成为中央权威衰弱的根源 B.标志着士族政治的形成

C.易导致世家大族势力膨胀 D.加剧了分裂割据的局面

2.南朝刘宋时期,大量山川湖泽为豪强所占夺,他们“忾(焚烧)山封水,保为家利”,以至于“贫弱者薪苏无托”,甚至连捕鱼为业都难以为继。这一现象出现的原因是( )

A.北民南迁补充了南方劳动力 B.北方农耕技术刺激南方开发

C.豪强势力完全架空中央皇权 D.庄园经济具有自给自足特征

3.北魏大臣高谦之认为,“钱货之立,本以通有无,便交易,故钱之轻重,世代不同”“政兴不以钱大,政衰不以钱小”“今寇难未除,州郡沦败,民物凋零,军国用少,别铸小钱(即将钱币分量减轻而币值不变),可以富益”。这反映了北魏( )

A.别铸小钱有利于商品的流通 B.通过币制改革实现社会稳定

C.统治者铸钱敛财的货币观念 D.正确借鉴了历代钱法的得失

4.在地方,隋初沿袭前代的州、郡、县三级制。但当时南北各地均置侨州、郡、县,“或地无百里,数县并置;或户不满千,二郡分领”。开皇三年隋文帝根据杨尚希等的建议,废除郡级机构,并省州县,裁减冗官。对于地方各级官吏,统由尚书省的吏部负责选任,所谓“大小之官,悉由吏部”“执政参吏部之职,吏部总州郡之权”。这反映出( )

A.中央集权得到加强 B.州郡县三级制从历史上消失

C.地方权力的集中 D.隋初因战乱人口减少

5.大运河打通了南北诸河流的联系,将扬州和全国连接成一体,扬州自此成为东南地区的交通枢纽,至中、晚唐时期,成为“雄富冠天下”的一方都会;而运河最南端的余杭,在大运河的影响下,也从一个边境前哨地一跃而成为繁荣的商业城市。材料反映出大运河的开通( )

A.改变了南北经济格局 B.促进了沿岸城市的发展

C.加快了隋朝统一进程 D.加强了中外文化的交流

6.唐代出土一文物鎏金舞马衔杯纹银壶,舞马是选择西域良马经过特殊训练后,让马在音乐节奏下进行的一种表演。唐中宗时期,舞马已经出现在宫廷宴会中,且规模十分庞大。这一时期舞马的发展反映了( )

A.政治奢靡的景象 B.民族交融的加强

C.军事战争的扩大 D.礼乐制度的完善

7.唐以前的历代政府对平民造酒、饮酒多采取禁止政策,曹操虽爱饮酒,但因连年饥荒,也采取禁酒措施。而唐朝时期,百姓饮酒被看作是政和民乐的事情,都城长安成为全国唯一酿酒不纳税的城市。这反映了唐朝( )

A.酿酒技术已经超过前代 B.社会生活开放包容

C.赋役税收制度逐步完备 D.农业生产水平提高

8.下表为元和二年(807年)秋,唐朝藩镇剑南东川治理下的部分州府的税负情况(参考李锦绣《唐代财政史稿》)据材料可知,该税法( )

州名 元和二年秋税数(贯) 元和年间当州户数(户) 平均税率(贯)

陵州 24606 1985 12.21

合州 3462 2892 1.57

绵州 38093 7148 6.2

A.减轻了纳税农民负担 B.进一步简化了纳税程序

C.加强了对农民的控制 D.在制度设计上存在缺陷

9.唐代秘书省从事藏书活动。唐玄宗天宝十二年(753年),来华留学的日本学者阿倍仲麻吕就任从三品高官阶的秘书监,并在晚年荐举另一位日本学者藤原清河继任秘书监一职。这可以佐证唐朝( )

A.科举选官方式的式微 B.鼓励对外输出中华文化

C.开放包容的大国气象 D.积极吸收域外优秀文化

10.魏晋南北朝时期,竹林七贤多主张“越名教而任自然”,他们认为名教与自然二者对立,因而崇尚自然,批判名教。他们在行为实践中也故意藐视理法,惊世骇俗。这一现象出现的主要原因是( )

A.经济发展助推自我意识觉醒 B.社会局势动荡衍生思想变化

C.士族垄断教育影响文化发展 D.三教合一促进儒家思想发展

答案以及解析

1.答案:C

解析:根据材料信息可知,孙吴时期的兵权由某一家族世袭享有,易导致相关的家族势力膨胀,C项正确;中央权威衰弱的根源在于享有经济特权的豪强地主削弱了中央集权的经济基础,排除A项;士族政治形成于晋代,排除B项;三国时期实现了局部统—,分裂局面并未加剧,排除D项。故选C项。

2.答案:A

解析:两晋南朝时期,北方民众大量南迁,给南方补充了劳动力,使得豪强势力在土地兼并后有劳动力以供驱使进行生产,土地兼并越发有利可图,加剧了豪强圈占土地的情况的发生,故选A。北方农耕技术并不能完全应用于南方的山地水田,且材料中的烧山封水并非先进技术,排除B;豪强“完全架空皇权”程度不当,排除C;题目设问是该现象出现的原因,而非庄园的特征,排除D.

3.答案:C

解析:根据材料“政兴不以钱大,政衰不以钱小”“今寇难未除,州郡沦败,民物凋零,军国用少,别铸小钱(即将钱币分量减轻而币值不变),可以富益”可知,北魏时期,统治者试图通过减轻钱币分量的方法获取更多的财富,体现了铸钱敛财的货币观念,C项正确;材料未涉及别铸小钱与商品流通之间的关系,排除A项;材料并未强调币制改革与社会稳定的关系,表述不准确,排除B项;材料体现不出北魏正确借鉴历代钱法得失的相关信息,排除D项。故选C项。

4.答案:A

解析:吏部总州郡之权,地方官员悉由尚书省吏部负责,将权力收归中央,提高行政效率,是中央集权的加强,故A项正确。不能说"州郡县三级制从历史上消失",消失表述太绝对,故B项错误。地方虽裁并州县,但对各级地方官的选任之权收归吏部,"吏部总州郡之权"说明权力收归中央而非地方权力增大,故C项错误。材料所强调的是裁并冗杂机构,"户不满千,二郡分领"并不意味着人口少,而是重在体现机构冗余,故D项错误。

5.答案:B

解析:据材料可知,扬州在中、晚唐时期成为“雄富冠天下”的一方都会;余杭一跃而成为繁荣的商业城市,这说明了大运河的开通促进了运河沿岸城市的发展,B项正确;材料未涉及南北经济格局的变化,而是强调扬州、余杭等运河沿岸城市的兴起,排除A项;据所学可知,大运河开凿前的隋王朝,就是一个统一的王朝,C项说法错误,排除C项;大运河是国内运河,与中外交流无关,排除D项。故选B项。

6.答案:A

解析:结合所学内容可知,规模庞大的舞马必然耗费庞大的物资,而唐中宗时期在宫廷宴会中出现规模庞大的舞马,说明当时在政治上非常奢靡,A项正确;规模庞大的舞马反映的是政治上的奢靡,而不是民族交融加强和军事战争扩大,排除BC项;舞马的规模庞大不能说明礼乐制度完善,排除D项。故选A项。

7.答案:D

解析:根据材料信息唐以前的历代政府对平民造酒、饮酒多采取禁止政策,曹操虽爱饮酒,但因连年饥荒,也采取禁酒措施,而唐朝时期,百姓饮酒被看作是政和民乐的事情,都城长安成为全国唯一酿酒不纳税的城市可知农业生产水平提高,粮食产量高,能生产酒,D项正确;材料没有酿酒技术的对比,排除A项;材料的主旨是唐代取消禁酒措施,不能体现社会生活开放包容,排除B项;材料没有体现税收制度的发展,排除C项。故选D项。

8.答案:D

解析:从该表数据看,剑南东川治下的各州府之间税负轻重不均,差别很大,会发生大量的纳税户逃亡现象,不利于统治,这反映两税法在制度设计上没有颁布统一的税额标准,存在明显缺陷,D项正确;材料体现的是纳税农民负担的加重,排除A项;材料与简化纳税程序无关,排除B项;两税法在一定程度上减轻了对农民的控制,排除C项。故选D项。

9.答案:C

解析:根据材料可知,唐代,日本来华的学者能进入负责藏书活动的秘书省,并担任从三品高官阶的秘书监,体现了当时大国的文化自信和开放包容的气象,故C项正确。材料反映日本学者在华担任职务的情况,未提及官员选拔方式的整体情况,排除A项;材料中未提及秘书省藏书的外传,排除B项;材料反映日本学者在中国的任职情况,而非吸收日本文化,排除D项。

10.答案:B

解析:据题干及结合所学知识可知,魏晋南北朝时期,社会动荡,政权更替频繁,伦理纲常遭到冲击,不稳定的社会局势使部分士人藐视礼法,批判儒教,催生了崇尚自然、批判名教的玄学,B项正确;经济因素虽然是魏晋玄学产生的重要诱因,但当时动荡混乱的政治环境对玄学出现的影响更深刻、更直接,排除A项;魏晋南北朝时期,门阀士族在文化教育方面处于垄断地位,但这与竹林七贤藐视礼法、批判儒教没有直接关系,排除C项;南北朝时期“三教合一”的趋势开始出现,至隋唐时期逐渐形成,材料中竹林七贤强调的是批判名教、崇尚玄学,不涉及佛教思想,“三教合一”无从得出,排除D项。故选B项。

同课章节目录