2025年高考历史百题挑选过关练-基层治理与社会保障(含答案)

文档属性

| 名称 | 2025年高考历史百题挑选过关练-基层治理与社会保障(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 29.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-03 10:47:25 | ||

图片预览

文档简介

2025年高考历史百题挑选过关练-基层治理与社会保障

一、单选题:本大题共16小题,共48分。

1.英美自20世纪60年代起开始推进社区更新行动,更新目标从消除破败转变为兼顾经济发展、社会福利、阶层融合。在社区更新演进过程中强调更多主体参与和社区赋权,探索公共部门、私营企业、社区三方合作的治理模式。由此可见,英美国家( )

A. 建立起完善的社会保障体系 B. 增加了社会公共服务项目的开支

C. 积极探索多元社区治理模式 D. 形成了自上而下的解决问题机制

2.1997年,《国务院关于在全国建立城市最低生活保障制度的通知》下发,城市低保制度在中国正式确立。截至1999年,共有531.6 万名处于最低生活保障线以下的城乡居民得到了救助。城市低保制度的建立( )

A. 配合了经济体制改革的推进 B. 有效推动了政府职能转变

C. 实现了国民收入的合理分配 D. 践行了国家脱贫攻坚战略

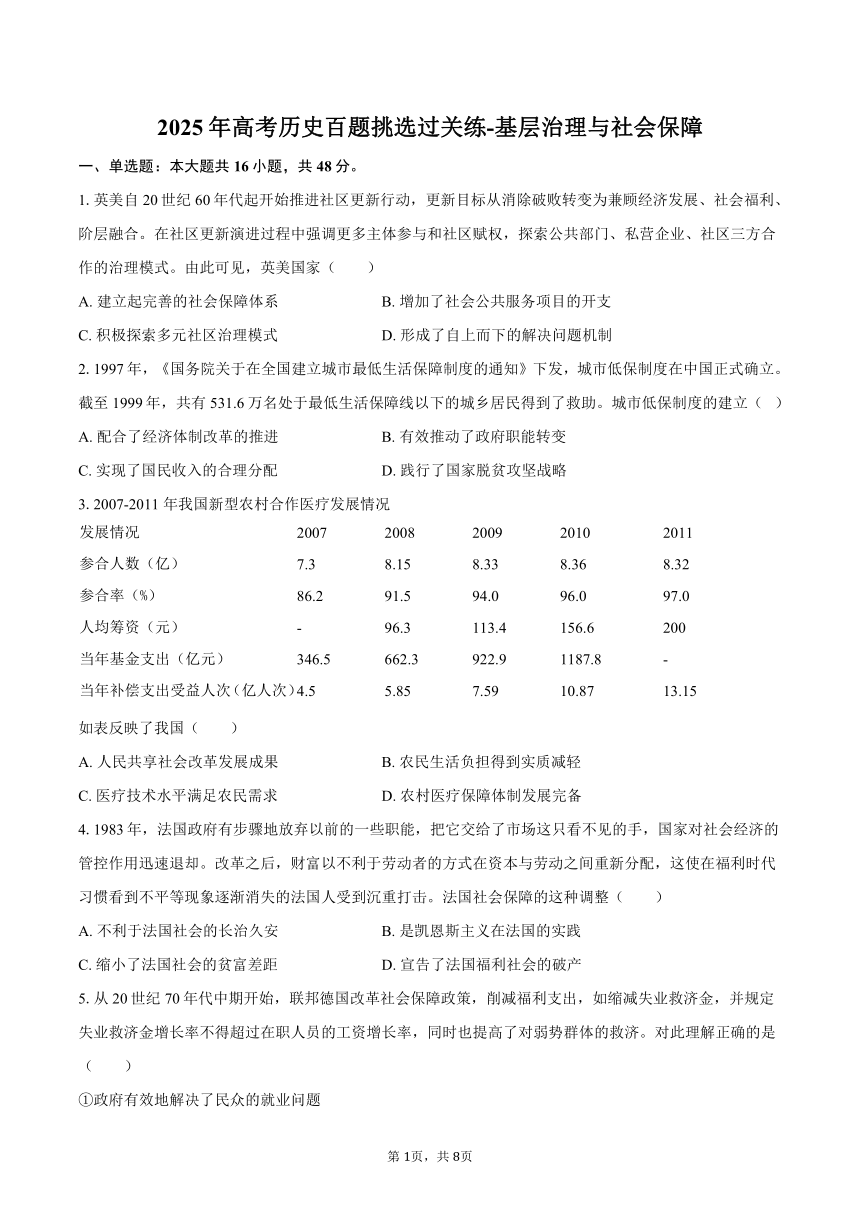

3.2007-2011 年我国新型农村合作医疗发展情况

发展情况 2007 2008 2009 2010 2011

参合人数(亿) 7.3 8.15 8.33 8.36 8.32

参合率(%) 86.2 91.5 94.0 96.0 97.0

人均筹资(元) - 96.3 113.4 156.6 200

当年基金支出(亿元) 346.5 662.3 922.9 1187.8 -

当年补偿支出受益人次(亿人次) 4.5 5.85 7.59 10.87 13.15

如表反映了我国( )

A. 人民共享社会改革发展成果 B. 农民生活负担得到实质减轻

C. 医疗技术水平满足农民需求 D. 农村医疗保障体制发展完备

4.1983年,法国政府有步骤地放弃以前的一些职能,把它交给了市场这只看不见的手,国家对社会经济的管控作用迅速退却。改革之后,财富以不利于劳动者的方式在资本与劳动之间重新分配,这使在福利时代习惯看到不平等现象逐渐消失的法国人受到沉重打击。法国社会保障的这种调整( )

A. 不利于法国社会的长治久安 B. 是凯恩斯主义在法国的实践

C. 缩小了法国社会的贫富差距 D. 宣告了法国福利社会的破产

5.从20世纪70年代中期开始,联邦德国改革社会保障政策,削减福利支出,如缩减失业救济金,并规定失业救济金增长率不得超过在职人员的工资增长率,同时也提高了对弱势群体的救济。对此理解正确的是( )

①政府有效地解决了民众的就业问题

②政府力图兼顾社会效率和社会公平

③社会福利支出的变化与经济发展状况密切相关

④社会福利体现了经济成果平均分配给社会大众

A. ①② B. ①④ C. ②③ D. ③④

6.主要欧美国家社区发展经历了三个阶段:第一阶段是19世纪末到20世纪50年代;第二阶段是20世纪50年代到80年代;第三阶段是20世纪80年代以后至今。下列符合第三阶段发展特征的是( )

A. 志愿者协调慈善团体和救济机构,探索社会救济新方案

B. 鼓励民众积极参与,社区成为基层自治的主要方式

C. 强调政府、社区和非政府组织的共同作用

D. 乡镇成为最基本的地方自治单位,承担公共服务功能

7.19世纪90年代起,美国一些城市的民众自发开展了旨在消灭贪污腐化现象、恢复城市代议制政府、实现公平税收、加保对公用事业管理以及扩大公益服务事业的市政改革运动。这从侧面反映出当时美国( )

A. 城市管理运待改善 B. 经济发展促进社会的进步

C. 人民权益得到保障 D. 联邦政府的行政职能加强

8.1878年,德意志帝国议会通过法令,打压以工人阶级为主体的社会民主党;自19世纪80年代初,则开始介入雇佣工人的风险保障问题,先后通过《疾病保险法》《工伤事故保险法》等防止工人陷入赤贫的法律法规。这一转变说明当时德国( )

A. 通过立法缓和阶级与社会矛盾 B. 大力提高工人阶级的生活水平

C. 基本确立了现代社会保障制度 D. 工人阶级已开始登上历史舞台

9.南宋慈幼制度不断发展,其得以持续运行的关键在于国家提供一定数量田产,使之能够连续不断地获得钱谷,再由地方社会乡贤、乡大夫对其进行管理,从而持续资助贫户抚养孩子。这体现了( )

A. 人地关系紧张情势的缓解 B. 南宋重视土地的再分配

C. 官民协调推动了地方治理 D. 人口短缺影响社会发展

10.20世纪70年代,西欧发达资本主义国家普遍爆发了“瑞典病”:巨额公共开支加剧了财政赤字,并引起严重的通货膨胀;劳动积极性下降,生产增长率降低,产品竞争力下降,引发经济结构危机和失业率上升;企业、个人税务负担沉重,导致企业后劲不足,经济效益下降,国民收入增长缓慢。“瑞典病”的出现()

A. 反映出效益与公平的日益失衡 B. 说明国家宏观调控存在严重缺陷

C. 表明社会保障体系已亟需改革 D. 折射出社会生产力水平快速下降

11.据广东《博罗县志》记载,明嘉靖、隆庆年间,该县出现源自乡约的“约”字地名,如安山约、大连约等,一约辖一村或数村。知县往往“慎择乡约之长”,让其宣讲“高皇帝之六训”,负责当地保卫事宜。这一记载反映出该县()

A. 乡约与法律合流 B. 注重对农民的军事训练

C. 保甲制形同虚设 D. 重视对基层社会的治理

12.在古代户籍管理中,属籍是指记录人员身份、家族关系等信息的簿册,其中身份等级最高的是皇族成员的宗室属籍,可免赋役。秦国时“宗室非有军功论,不得为属籍”,汉初规定“宗室有属籍”。战国至汉初,关于“属籍”的规定()

A. 打破了宗法血缘特权的垄断 B. 折射出土地兼并问题的严重

C. 适应了政治统治的现实需要 D. 表明户籍的财政功能已丧失

13.1601年,英国颁布《济贫法》。1834年英国议会通过新济贫法,迫使多数贫民走上工作岗位。1946年《国民保险法》和1948年《国民救助法》通过后,英国社会保障体系建立。据此可知()

A. 英国济贫制度不断发展完善 B. 维护了资产阶级的统治和社会稳定

C. 体现了社会生产力的进步 D. 标志现代社会保障制度在英国确立

14.顺治十六年(1659年)清廷设立乡约制度,规定每月朔望两次宣讲《圣谕六训》,孝顺父母,恭敬长上,和睦乡里,教训子孙,各安生理,毋作非为。到康熙朝,颁布了“圣谕十六条”。清廷的做法

A. 保证了地方社会秩序长期稳定 B. 借助宗法纽带以加强中央集权

C. 旨在提高乡民整体的道德素养 D. 增强了对基层社会的控制力度

15.西方福利国家认为:让每一个人都能生存绝不是一种恩赐,也不是慈悲,生存是一种权利,是人的生存权;保证每一个人的基本生存是一种社会道德,也是社会的责任。所以,社会要对每一个人的生存负责,而国家作为社会的管理人,就应该承担起这个责任。据此可知,福利政策()

A. 强调个人的自由与责任,反映了自由竞争理论

B. 强调政府的作用与责任,体现了政府宏观调控

C. 实现了全民的基本覆盖,具有社会主义的性质

D. 促进了经济的快速发展,解决了资本主义矛盾

16.明代隆庆年间,四川营山县知县“王廷稷复申明前法,下令于民,曰保甲乡约,惟分为二故……爰议条款节目,保甲十有一、曰量地里、曰严稽查、曰革优免……乡约五:曰列职司、曰设处所、曰定日期、曰序仪节、曰纪善恶。”这反映出()

A. 乡约具有强制性的制度规范 B. 基层治理中政府和民间力量相结合

C. 州县长官拥有广泛政治权力 D. 地方开始推行德法并济的治理模式

二、材料解析题:本大题共3小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 19世纪80年代,德国初步建立了社会保险制度。1935年,美国颁布《社会保障法》,标志着美国现代社会保障制度的最终确立。第二次世界大战后,英国率先构建了包括家庭津贴、养老、疾病、失业、伤残和死亡等内容的社会保障体系,基本实现了全民覆盖,大大推动了社会保障制度的发展。此后,瑞典、挪威、芬兰、丹麦等北欧国家以及法国、德国、加拿大和澳大利亚等国都建成了福利国家,社会保障制度基本建立。资本主义国家的社会保障制度包括全民就业、社会保障和服务等方面的内容,它是资本主义社会生产力发展到一定高度时产生的社会和经济制度。但是,过度的社会保障,加大了国家财政支出的负担,容易助长懒惰行为,使得整个社会缺乏工作动力,效率低下。

——摘编自齐世荣主编《世界史》等

材料二 19世纪中叶以后,中国开始向近代转型,在这个过程中国家赈济制度已经衰落,传统的家庭救济模式也无法适应新的社会结构变化。中国近代社会立法工作在民国北京政府时期已经略见成效,例如1915年仿照欧美《济贫法》制定的《游民习艺所章程》。南京国民政府时期的社会福利立法,则以1943年《社会救济法》为其典型,将社会上极度贫困的弱势群体与受灾民众作为优先照顾的对象。由于近代中国复杂的社会环境,社会福利立法产生的实际效果非常有限。

——摘编自聂鑫《近代中国社会立法与福利国家的建构》等

材料三 新中国成立后,1951年,政务院颁布了《劳动保险条例》,这是新中国第一部劳动保险法规,至1957年,“初步建成了以国家责任为主体,覆盖国家机关、企事业单位职工生活方方面面的福利制度”。改革开放后,以城乡统筹为特征的社会福利制度取得了极大的进展。新中国成立七十年来,社会福利制度从城乡分割到城乡全覆盖,努力实现对全体社会成员的福利保障。

——摘编自胡晓义《当代中国社会保障制度》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近现代欧美国家社会保障制度的特点及其历史影响。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,指出近现代中国社会保障制度的主要不同之处,并说明造成不同的主要原因。

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈近现代中西方社会保障制度的历史经验。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一

明清时代统治者受儒家“仁爱”“仁慈权威”传统的政治文化观影响,提倡,“以德治人”“人治”和“教化”。政府除了在立法上支持农民社会保障事业,而且还注重中央和地方财政收入的调拨,鼓励民间和社会团体广泛捐赠。对于能在救济中有所作为的民间团体,不仅对捐赠数额特别大者立坊牌旌表,而且还拨给经费支持,如规模巨大的养济院、普济堂、栖流所、饭厂都得到过政府的经费支持,对参与社会保障事业的社会力量给予鼓励和奖赏,这在灾荒救济、济贫事业和育幼事业中都有体现。清朝学者沈之奇在《大清律集解附例》指出《大清律》已对养济院的养济标准作出了明确规定,如“鳏、寡、孤、独,每月官给粮米三斗,每岁给绵布一匹,务在存恤。”

——摘编自张建民、周荣《明清农村社会保障体系的构建与运转一兼论有中国特色的农村社会保障》

材料二

19世纪八十年代,世界资本主义经济危机加剧,工人阶级为争取应有的生存保障而进行的斗争日益高涨。其中由于受到马克思主义理论和社会民主党运动的影响,德国工人阶级的要求更加强烈。当时任德国首相的俾斯麦在德皇威廉一世支持下,果断采取“胡萝卜大捧”政策,一方面制定《社会党镇压法》抑制革命运动;一方面则采取软化政策,促进帝国议会通过一系列社会保险法令,德国社会保障的宗旨是以维护社会安全、国民经济的稳定及在均衡发展条件下,进而开发人力资源。它虽有公平的内容,更强调自助和安全。它主要特点是实行“自助”原则,强调资金来源多元化,即保险最大部分由雇主与雇员共同交纳;政府在收支不平衡时,酌情给予资助。双方负担的比例,视险种的不同有所区别。养老保险由雇主与雇员平均分担;工伤保险完全由雇主负担;疾病保险顾主负担1/3,雇员负担2/3,这样有助于把社会成员对社会保障的享受的基金与市场竞争的责任心联系起来。享受保险待遇必须具备一定的缴费年限,并根据个人过去的平均收入作为基数计发待遇,以政府必须通过的立法作为实施的依据。

——摘编自方青《西方近代工业化与社会保障》

(1) 根据材料一并结合所学知识,概括明清政府推行社会保障的特点,并说明明清社会保障的积极意义。

(2) 根据材料二并结合所学知识,指出近代德国社会保障制度的新内涵,并分析其形成的主要原因。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一 英国第一个睦邻馆是1884年由巴涅特在东伦敦创建的汤恩比馆。汤恩比是牛津大学的一名讲师,他非常关注贫民生活,通过在贫民区里讲课来了解贫民的需要。巴涅特把睦邻馆视作一种教育的工具,他号召公立学校和大学的学生与贫民一起生活,并利用知识分子的教育和道德模范作用协助社会发展。睦邻运动的活动包括个人发展教育(如儿童夏令营、艺术展览、青年俱乐部等)、济贫活动、社会问题研究以及社会政策辩论等……到1922年,英国睦邻馆的数量已超过了60间,并建立起英国睦邻及社会行动中心协会。

——摘编自雷杰、蔡天《国家、社会与市场的交织:英国社会工作专业化发展回顾》

材料二 第二次世界大战后,社区睦邻运动的影响慢慢减弱,取而代之的是福利国家思潮的兴起。政府开始干预社会问题的解决,社会工作从自发的慈善事业阶段走向政府参与组织管理阶段。随着行业性社会工作的发展和行业协会的成立,作为行业的社会工作与关心社会福利的志愿群体开始区分开来,社区睦邻运动也被更系统、更有计划的社区工作所替代。作为现代社区工作的雏形,睦邻运动……对我国社区治理和社会工作提供了诸多启示。

——徐富海《从汤恩比馆到赫尔大厦——社区睦邻运动发展过程及启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳英国“睦邻运动”的主要表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括社区“睦邻运动”影响减弱的原因。

(3)综合上述材料,谈谈西方“睦邻运动”的兴衰对我国社区治理的启示。

1.【答案】C

2.【答案】A

3.【答案】A

4.【答案】A

5.【答案】C

6.【答案】C

7.【答案】A

8.【答案】A

9.【答案】C

10.【答案】C

11.【答案】D

12.【答案】C

13.【答案】A

14.【答案】D

15.【答案】B

16.【答案】B

17.【答案】(1)特点:由国家及政府主导;用法律手段加以保证;以国家财政作基本保障;覆盖面广且体系健全。

历史影响:一定程度上缓和了社会矛盾;巩固了资本主义统治;一定范围内改善了民众的生活;有利于资本主义经济的发展;但过度的社会保障容易产生一些弊端,如加重了国家负担、助长了懒惰行为、缺乏工作动力、效率低下等。

(2)不同之处:近代中国社会福利实际效果非常有限,覆盖面、保障范围小;现代中国逐渐建立起中国特色的社会保障体制,覆盖面和范围广。主要原因:近代中国长期处于半殖民地半封建社会;现代中国由学习苏联到实行改革开放,中国特色社会主义制度具有显著优势。

(3)历史经验:社会保障制度要与国情相结合;兼顾经济发展与社会稳定;要以民生为根本立足点。

18.【答案】【小题1】特点:以儒家思想为指导;从立法角度支持保障事业;民间团体积极参与;树立典型代表;主要关注弱势群体。

积极意义:体现了救济和教化的结合;有助于社会的稳定;缓和了社会矛盾。

【小题2】新内涵:雇员、雇主和政府共同担负社会保障资金筹集;强调受保人权利和义务对等性;注重处理市场效率与社会公平关系。

主要原因:经济危机的冲击;工人运动的不断高涨;进步思想和政党的推动;俾斯麦个人的作用,资产阶级革命和改革的影响。

19.【答案】(1)主要表现:设置睦邻馆;号召学生与贫民一起生活;通过各种活动为社区弱势群体服务;知识分子担任社会工作者参与社区生活。

(2)原因:睦邻运动属于自发的慈善事业;缺少政府的支持和居民的广泛参与;二战后福利国家的建立;行业性社会工作的发展和行业协会的成立;国家宏观调控成为战后资本主义世界的潮流。

(3)启示:睦邻运动体现的社会帮扶、社会互助等是我国社区建设的必要因素;培育社区居民的互助精神;物质帮助和人文关怀相结合。睦邻运动的局限性也表明社区建设需要政府和社会各界的广泛参与。

第1页,共1页

一、单选题:本大题共16小题,共48分。

1.英美自20世纪60年代起开始推进社区更新行动,更新目标从消除破败转变为兼顾经济发展、社会福利、阶层融合。在社区更新演进过程中强调更多主体参与和社区赋权,探索公共部门、私营企业、社区三方合作的治理模式。由此可见,英美国家( )

A. 建立起完善的社会保障体系 B. 增加了社会公共服务项目的开支

C. 积极探索多元社区治理模式 D. 形成了自上而下的解决问题机制

2.1997年,《国务院关于在全国建立城市最低生活保障制度的通知》下发,城市低保制度在中国正式确立。截至1999年,共有531.6 万名处于最低生活保障线以下的城乡居民得到了救助。城市低保制度的建立( )

A. 配合了经济体制改革的推进 B. 有效推动了政府职能转变

C. 实现了国民收入的合理分配 D. 践行了国家脱贫攻坚战略

3.2007-2011 年我国新型农村合作医疗发展情况

发展情况 2007 2008 2009 2010 2011

参合人数(亿) 7.3 8.15 8.33 8.36 8.32

参合率(%) 86.2 91.5 94.0 96.0 97.0

人均筹资(元) - 96.3 113.4 156.6 200

当年基金支出(亿元) 346.5 662.3 922.9 1187.8 -

当年补偿支出受益人次(亿人次) 4.5 5.85 7.59 10.87 13.15

如表反映了我国( )

A. 人民共享社会改革发展成果 B. 农民生活负担得到实质减轻

C. 医疗技术水平满足农民需求 D. 农村医疗保障体制发展完备

4.1983年,法国政府有步骤地放弃以前的一些职能,把它交给了市场这只看不见的手,国家对社会经济的管控作用迅速退却。改革之后,财富以不利于劳动者的方式在资本与劳动之间重新分配,这使在福利时代习惯看到不平等现象逐渐消失的法国人受到沉重打击。法国社会保障的这种调整( )

A. 不利于法国社会的长治久安 B. 是凯恩斯主义在法国的实践

C. 缩小了法国社会的贫富差距 D. 宣告了法国福利社会的破产

5.从20世纪70年代中期开始,联邦德国改革社会保障政策,削减福利支出,如缩减失业救济金,并规定失业救济金增长率不得超过在职人员的工资增长率,同时也提高了对弱势群体的救济。对此理解正确的是( )

①政府有效地解决了民众的就业问题

②政府力图兼顾社会效率和社会公平

③社会福利支出的变化与经济发展状况密切相关

④社会福利体现了经济成果平均分配给社会大众

A. ①② B. ①④ C. ②③ D. ③④

6.主要欧美国家社区发展经历了三个阶段:第一阶段是19世纪末到20世纪50年代;第二阶段是20世纪50年代到80年代;第三阶段是20世纪80年代以后至今。下列符合第三阶段发展特征的是( )

A. 志愿者协调慈善团体和救济机构,探索社会救济新方案

B. 鼓励民众积极参与,社区成为基层自治的主要方式

C. 强调政府、社区和非政府组织的共同作用

D. 乡镇成为最基本的地方自治单位,承担公共服务功能

7.19世纪90年代起,美国一些城市的民众自发开展了旨在消灭贪污腐化现象、恢复城市代议制政府、实现公平税收、加保对公用事业管理以及扩大公益服务事业的市政改革运动。这从侧面反映出当时美国( )

A. 城市管理运待改善 B. 经济发展促进社会的进步

C. 人民权益得到保障 D. 联邦政府的行政职能加强

8.1878年,德意志帝国议会通过法令,打压以工人阶级为主体的社会民主党;自19世纪80年代初,则开始介入雇佣工人的风险保障问题,先后通过《疾病保险法》《工伤事故保险法》等防止工人陷入赤贫的法律法规。这一转变说明当时德国( )

A. 通过立法缓和阶级与社会矛盾 B. 大力提高工人阶级的生活水平

C. 基本确立了现代社会保障制度 D. 工人阶级已开始登上历史舞台

9.南宋慈幼制度不断发展,其得以持续运行的关键在于国家提供一定数量田产,使之能够连续不断地获得钱谷,再由地方社会乡贤、乡大夫对其进行管理,从而持续资助贫户抚养孩子。这体现了( )

A. 人地关系紧张情势的缓解 B. 南宋重视土地的再分配

C. 官民协调推动了地方治理 D. 人口短缺影响社会发展

10.20世纪70年代,西欧发达资本主义国家普遍爆发了“瑞典病”:巨额公共开支加剧了财政赤字,并引起严重的通货膨胀;劳动积极性下降,生产增长率降低,产品竞争力下降,引发经济结构危机和失业率上升;企业、个人税务负担沉重,导致企业后劲不足,经济效益下降,国民收入增长缓慢。“瑞典病”的出现()

A. 反映出效益与公平的日益失衡 B. 说明国家宏观调控存在严重缺陷

C. 表明社会保障体系已亟需改革 D. 折射出社会生产力水平快速下降

11.据广东《博罗县志》记载,明嘉靖、隆庆年间,该县出现源自乡约的“约”字地名,如安山约、大连约等,一约辖一村或数村。知县往往“慎择乡约之长”,让其宣讲“高皇帝之六训”,负责当地保卫事宜。这一记载反映出该县()

A. 乡约与法律合流 B. 注重对农民的军事训练

C. 保甲制形同虚设 D. 重视对基层社会的治理

12.在古代户籍管理中,属籍是指记录人员身份、家族关系等信息的簿册,其中身份等级最高的是皇族成员的宗室属籍,可免赋役。秦国时“宗室非有军功论,不得为属籍”,汉初规定“宗室有属籍”。战国至汉初,关于“属籍”的规定()

A. 打破了宗法血缘特权的垄断 B. 折射出土地兼并问题的严重

C. 适应了政治统治的现实需要 D. 表明户籍的财政功能已丧失

13.1601年,英国颁布《济贫法》。1834年英国议会通过新济贫法,迫使多数贫民走上工作岗位。1946年《国民保险法》和1948年《国民救助法》通过后,英国社会保障体系建立。据此可知()

A. 英国济贫制度不断发展完善 B. 维护了资产阶级的统治和社会稳定

C. 体现了社会生产力的进步 D. 标志现代社会保障制度在英国确立

14.顺治十六年(1659年)清廷设立乡约制度,规定每月朔望两次宣讲《圣谕六训》,孝顺父母,恭敬长上,和睦乡里,教训子孙,各安生理,毋作非为。到康熙朝,颁布了“圣谕十六条”。清廷的做法

A. 保证了地方社会秩序长期稳定 B. 借助宗法纽带以加强中央集权

C. 旨在提高乡民整体的道德素养 D. 增强了对基层社会的控制力度

15.西方福利国家认为:让每一个人都能生存绝不是一种恩赐,也不是慈悲,生存是一种权利,是人的生存权;保证每一个人的基本生存是一种社会道德,也是社会的责任。所以,社会要对每一个人的生存负责,而国家作为社会的管理人,就应该承担起这个责任。据此可知,福利政策()

A. 强调个人的自由与责任,反映了自由竞争理论

B. 强调政府的作用与责任,体现了政府宏观调控

C. 实现了全民的基本覆盖,具有社会主义的性质

D. 促进了经济的快速发展,解决了资本主义矛盾

16.明代隆庆年间,四川营山县知县“王廷稷复申明前法,下令于民,曰保甲乡约,惟分为二故……爰议条款节目,保甲十有一、曰量地里、曰严稽查、曰革优免……乡约五:曰列职司、曰设处所、曰定日期、曰序仪节、曰纪善恶。”这反映出()

A. 乡约具有强制性的制度规范 B. 基层治理中政府和民间力量相结合

C. 州县长官拥有广泛政治权力 D. 地方开始推行德法并济的治理模式

二、材料解析题:本大题共3小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 19世纪80年代,德国初步建立了社会保险制度。1935年,美国颁布《社会保障法》,标志着美国现代社会保障制度的最终确立。第二次世界大战后,英国率先构建了包括家庭津贴、养老、疾病、失业、伤残和死亡等内容的社会保障体系,基本实现了全民覆盖,大大推动了社会保障制度的发展。此后,瑞典、挪威、芬兰、丹麦等北欧国家以及法国、德国、加拿大和澳大利亚等国都建成了福利国家,社会保障制度基本建立。资本主义国家的社会保障制度包括全民就业、社会保障和服务等方面的内容,它是资本主义社会生产力发展到一定高度时产生的社会和经济制度。但是,过度的社会保障,加大了国家财政支出的负担,容易助长懒惰行为,使得整个社会缺乏工作动力,效率低下。

——摘编自齐世荣主编《世界史》等

材料二 19世纪中叶以后,中国开始向近代转型,在这个过程中国家赈济制度已经衰落,传统的家庭救济模式也无法适应新的社会结构变化。中国近代社会立法工作在民国北京政府时期已经略见成效,例如1915年仿照欧美《济贫法》制定的《游民习艺所章程》。南京国民政府时期的社会福利立法,则以1943年《社会救济法》为其典型,将社会上极度贫困的弱势群体与受灾民众作为优先照顾的对象。由于近代中国复杂的社会环境,社会福利立法产生的实际效果非常有限。

——摘编自聂鑫《近代中国社会立法与福利国家的建构》等

材料三 新中国成立后,1951年,政务院颁布了《劳动保险条例》,这是新中国第一部劳动保险法规,至1957年,“初步建成了以国家责任为主体,覆盖国家机关、企事业单位职工生活方方面面的福利制度”。改革开放后,以城乡统筹为特征的社会福利制度取得了极大的进展。新中国成立七十年来,社会福利制度从城乡分割到城乡全覆盖,努力实现对全体社会成员的福利保障。

——摘编自胡晓义《当代中国社会保障制度》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近现代欧美国家社会保障制度的特点及其历史影响。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,指出近现代中国社会保障制度的主要不同之处,并说明造成不同的主要原因。

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈近现代中西方社会保障制度的历史经验。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一

明清时代统治者受儒家“仁爱”“仁慈权威”传统的政治文化观影响,提倡,“以德治人”“人治”和“教化”。政府除了在立法上支持农民社会保障事业,而且还注重中央和地方财政收入的调拨,鼓励民间和社会团体广泛捐赠。对于能在救济中有所作为的民间团体,不仅对捐赠数额特别大者立坊牌旌表,而且还拨给经费支持,如规模巨大的养济院、普济堂、栖流所、饭厂都得到过政府的经费支持,对参与社会保障事业的社会力量给予鼓励和奖赏,这在灾荒救济、济贫事业和育幼事业中都有体现。清朝学者沈之奇在《大清律集解附例》指出《大清律》已对养济院的养济标准作出了明确规定,如“鳏、寡、孤、独,每月官给粮米三斗,每岁给绵布一匹,务在存恤。”

——摘编自张建民、周荣《明清农村社会保障体系的构建与运转一兼论有中国特色的农村社会保障》

材料二

19世纪八十年代,世界资本主义经济危机加剧,工人阶级为争取应有的生存保障而进行的斗争日益高涨。其中由于受到马克思主义理论和社会民主党运动的影响,德国工人阶级的要求更加强烈。当时任德国首相的俾斯麦在德皇威廉一世支持下,果断采取“胡萝卜大捧”政策,一方面制定《社会党镇压法》抑制革命运动;一方面则采取软化政策,促进帝国议会通过一系列社会保险法令,德国社会保障的宗旨是以维护社会安全、国民经济的稳定及在均衡发展条件下,进而开发人力资源。它虽有公平的内容,更强调自助和安全。它主要特点是实行“自助”原则,强调资金来源多元化,即保险最大部分由雇主与雇员共同交纳;政府在收支不平衡时,酌情给予资助。双方负担的比例,视险种的不同有所区别。养老保险由雇主与雇员平均分担;工伤保险完全由雇主负担;疾病保险顾主负担1/3,雇员负担2/3,这样有助于把社会成员对社会保障的享受的基金与市场竞争的责任心联系起来。享受保险待遇必须具备一定的缴费年限,并根据个人过去的平均收入作为基数计发待遇,以政府必须通过的立法作为实施的依据。

——摘编自方青《西方近代工业化与社会保障》

(1) 根据材料一并结合所学知识,概括明清政府推行社会保障的特点,并说明明清社会保障的积极意义。

(2) 根据材料二并结合所学知识,指出近代德国社会保障制度的新内涵,并分析其形成的主要原因。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一 英国第一个睦邻馆是1884年由巴涅特在东伦敦创建的汤恩比馆。汤恩比是牛津大学的一名讲师,他非常关注贫民生活,通过在贫民区里讲课来了解贫民的需要。巴涅特把睦邻馆视作一种教育的工具,他号召公立学校和大学的学生与贫民一起生活,并利用知识分子的教育和道德模范作用协助社会发展。睦邻运动的活动包括个人发展教育(如儿童夏令营、艺术展览、青年俱乐部等)、济贫活动、社会问题研究以及社会政策辩论等……到1922年,英国睦邻馆的数量已超过了60间,并建立起英国睦邻及社会行动中心协会。

——摘编自雷杰、蔡天《国家、社会与市场的交织:英国社会工作专业化发展回顾》

材料二 第二次世界大战后,社区睦邻运动的影响慢慢减弱,取而代之的是福利国家思潮的兴起。政府开始干预社会问题的解决,社会工作从自发的慈善事业阶段走向政府参与组织管理阶段。随着行业性社会工作的发展和行业协会的成立,作为行业的社会工作与关心社会福利的志愿群体开始区分开来,社区睦邻运动也被更系统、更有计划的社区工作所替代。作为现代社区工作的雏形,睦邻运动……对我国社区治理和社会工作提供了诸多启示。

——徐富海《从汤恩比馆到赫尔大厦——社区睦邻运动发展过程及启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳英国“睦邻运动”的主要表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括社区“睦邻运动”影响减弱的原因。

(3)综合上述材料,谈谈西方“睦邻运动”的兴衰对我国社区治理的启示。

1.【答案】C

2.【答案】A

3.【答案】A

4.【答案】A

5.【答案】C

6.【答案】C

7.【答案】A

8.【答案】A

9.【答案】C

10.【答案】C

11.【答案】D

12.【答案】C

13.【答案】A

14.【答案】D

15.【答案】B

16.【答案】B

17.【答案】(1)特点:由国家及政府主导;用法律手段加以保证;以国家财政作基本保障;覆盖面广且体系健全。

历史影响:一定程度上缓和了社会矛盾;巩固了资本主义统治;一定范围内改善了民众的生活;有利于资本主义经济的发展;但过度的社会保障容易产生一些弊端,如加重了国家负担、助长了懒惰行为、缺乏工作动力、效率低下等。

(2)不同之处:近代中国社会福利实际效果非常有限,覆盖面、保障范围小;现代中国逐渐建立起中国特色的社会保障体制,覆盖面和范围广。主要原因:近代中国长期处于半殖民地半封建社会;现代中国由学习苏联到实行改革开放,中国特色社会主义制度具有显著优势。

(3)历史经验:社会保障制度要与国情相结合;兼顾经济发展与社会稳定;要以民生为根本立足点。

18.【答案】【小题1】特点:以儒家思想为指导;从立法角度支持保障事业;民间团体积极参与;树立典型代表;主要关注弱势群体。

积极意义:体现了救济和教化的结合;有助于社会的稳定;缓和了社会矛盾。

【小题2】新内涵:雇员、雇主和政府共同担负社会保障资金筹集;强调受保人权利和义务对等性;注重处理市场效率与社会公平关系。

主要原因:经济危机的冲击;工人运动的不断高涨;进步思想和政党的推动;俾斯麦个人的作用,资产阶级革命和改革的影响。

19.【答案】(1)主要表现:设置睦邻馆;号召学生与贫民一起生活;通过各种活动为社区弱势群体服务;知识分子担任社会工作者参与社区生活。

(2)原因:睦邻运动属于自发的慈善事业;缺少政府的支持和居民的广泛参与;二战后福利国家的建立;行业性社会工作的发展和行业协会的成立;国家宏观调控成为战后资本主义世界的潮流。

(3)启示:睦邻运动体现的社会帮扶、社会互助等是我国社区建设的必要因素;培育社区居民的互助精神;物质帮助和人文关怀相结合。睦邻运动的局限性也表明社区建设需要政府和社会各界的广泛参与。

第1页,共1页

同课章节目录