2025届中考二轮大专题复习02 中国古代经济(课件)

文档属性

| 名称 | 2025届中考二轮大专题复习02 中国古代经济(课件) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-03 10:29:49 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

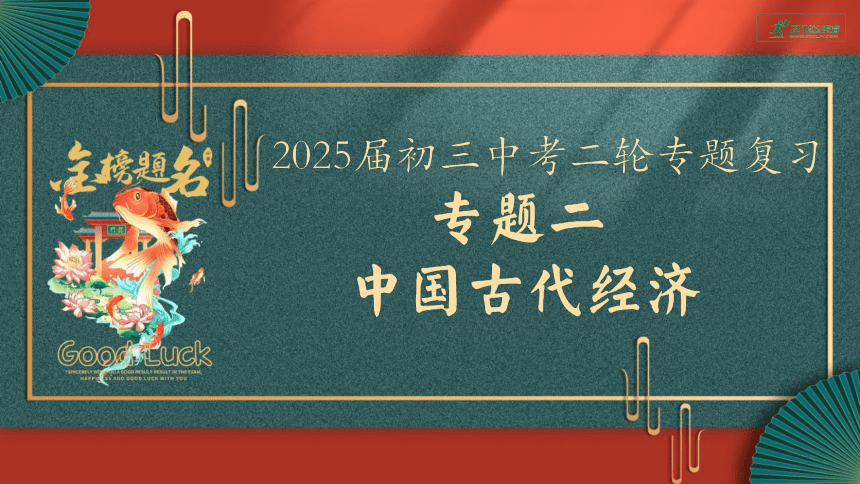

专题概要

中国古代经济

农业

农作物

生产工具及生产技术

水利工程

手工业

陶瓷业 冶铸业

纺织业 造船业

商业

唐朝:商业繁荣,出现了一些繁华大城市

宋朝:宋代商业繁荣超越前代,出现世界上最

早的纸币——交子

明朝:商品经济活跃,出现商帮

清朝:前期发达,后期发展缓慢

经济重心南移:原因、过程

重点详解

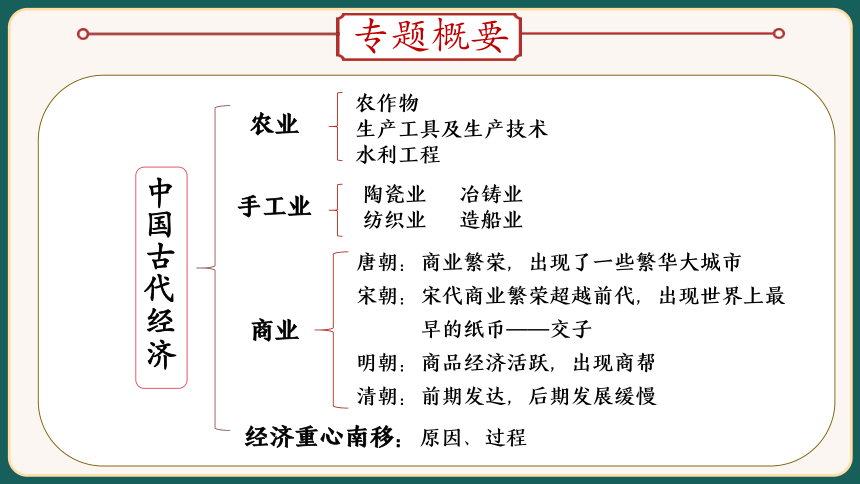

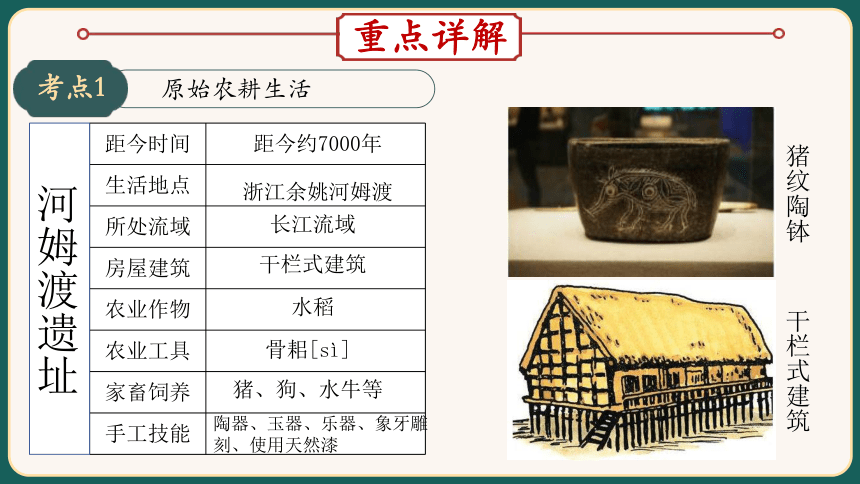

原始农耕生活

考点1

距今时间

生活地点

所处流域

房屋建筑

农业作物

农业工具

家畜饲养

手工技能

距今约7000年

水稻

干栏式建筑

浙江余姚河姆渡

长江流域

猪、狗、水牛等

陶器、玉器、乐器、象牙雕刻、使用天然漆

骨耜[sì]

河姆渡遗址

干栏式建筑

猪纹陶钵

重点详解

原始农耕生活

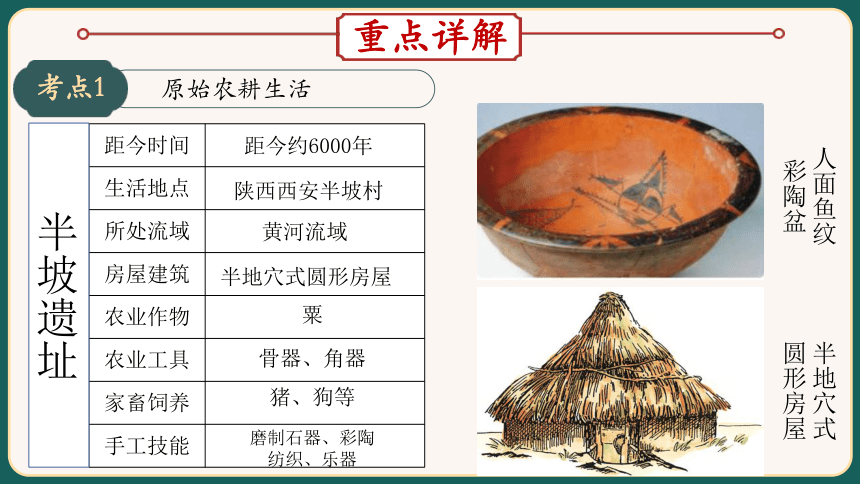

考点1

距今时间

生活地点

所处流域

房屋建筑

农业作物

农业工具

家畜饲养

手工技能

距今约6000年

粟

半地穴式圆形房屋

陕西西安半坡村

黄河流域

猪、狗等

磨制石器、彩陶

纺织、乐器

骨器、角器

半地穴式圆形房屋

人面鱼纹彩陶盆

半坡遗址

重点详解

良渚遗址 距今5000年前后的辽河上游的红山文化遗址和长江下游的良渚文化遗址都出土了精美的玉器,并且出现较大规模的祭坛和神庙。良渚古城的考古发现说明当时的社会阶级分化已经相当明显,长江下游地区已经出现早期国家,进入了文明社会。

陶寺遗址 距今4300—4000年,位于山西襄汾东北的陶寺遗址,遗址中有宫殿建筑、天文建筑及陶鼓、龙盘等礼器。有学者推论当时黄河的中游地区,已经出现早期国家

大汶口遗址 距今5000年前后,山东大汶口文化农耕经济已经具有一定水平。大汶口原始居民从事原始手工业,会制作黑陶和白陶,有了私有财产。当时已经出现了贫富分化的现象。

龙山遗址 距今4000多年前,黄河中下游地区进入龙山文化时期。龙山文化的代表器物是黑陶,胎壁薄如蛋壳,被称为“蛋壳陶”,社会分化更加严重。

知识拓展:

良渚遗址、陶寺遗址等其他遗址

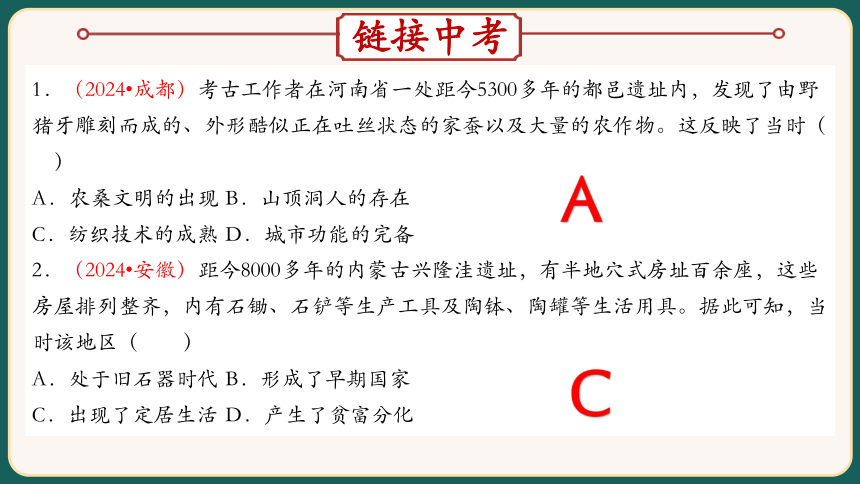

链接中考

1.(2024 成都)考古工作者在河南省一处距今5300多年的都邑遗址内,发现了由野猪牙雕刻而成的、外形酷似正在吐丝状态的家蚕以及大量的农作物。这反映了当时( )

A.农桑文明的出现 B.山顶洞人的存在

C.纺织技术的成熟 D.城市功能的完备

2.(2024 安徽)距今8000多年的内蒙古兴隆洼遗址,有半地穴式房址百余座,这些房屋排列整齐,内有石锄、石铲等生产工具及陶钵、陶罐等生活用具。据此可知,当时该地区( )

A.处于旧石器时代 B.形成了早期国家

C.出现了定居生活 D.产生了贫富分化

A

C

重点详解

商周时期经济的发展

考点2

铁质农具和牛耕的使用,是春秋时期农业生产力水平提高的重要标志,战国时期得到进一步推广。商鞅变法,废井田,允许自由买卖,奖励耕织。

李冰修筑都江堰,成都平原成为“天府之国”。

青铜铸造业高度发展,代表作品司母戊鼎(迄今世界上出土的最重的青铜器)和四羊方尊。

都江堰示意图

重点详解

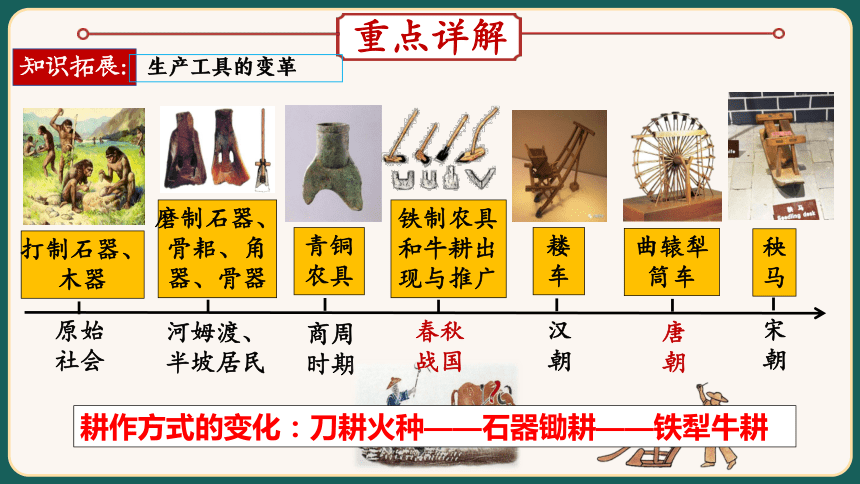

知识拓展:

生产工具的变革

原始社会

河姆渡、半坡居民

商周时期

汉朝

唐朝

秧马

宋朝

打制石器、木器

磨制石器、骨耜、角器、骨器

青铜农具

铁制农具和牛耕出现与推广

耧车

曲辕犁 筒车

耕作方式的变化:刀耕火种——石器锄耕——铁犁牛耕

春秋战国

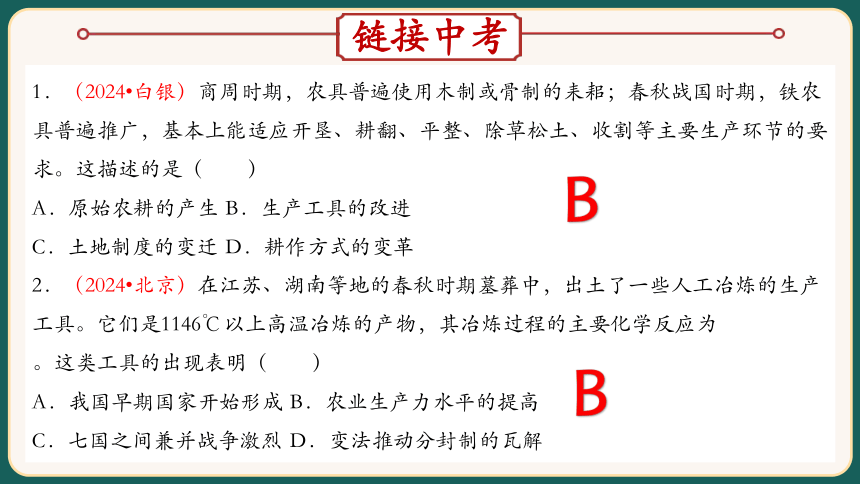

链接中考

1.(2024 白银)商周时期,农具普遍使用木制或骨制的耒耜;春秋战国时期,铁农具普遍推广,基本上能适应开垦、耕翻、平整、除草松土、收割等主要生产环节的要求。这描述的是( )

A.原始农耕的产生 B.生产工具的改进

C.土地制度的变迁 D.耕作方式的变革

2.(2024 北京)在江苏、湖南等地的春秋时期墓葬中,出土了一些人工冶炼的生产工具。它们是1146℃以上高温冶炼的产物,其冶炼过程的主要化学反应为

。这类工具的出现表明( )

A.我国早期国家开始形成 B.农业生产力水平的提高

C.七国之间兼并战争激烈 D.变法推动分封制的瓦解

B

B

重点详解

秦汉时期经济的发展

考点3

秦始皇统一车辆、货币、度量衡,方便了经济交往。统一为秦国的圆形方孔半两钱。

汉高祖推行休养生息政策:

休养生息政策 原因

措施

影响

为了巩固政权和稳定社会局势,汉高祖吸取秦朝因暴政速亡的教训,采取了休养生息的政策

(1)下令“兵皆罢归家”,让士兵还乡务农(解甲归田)

(2)将奴婢释放为平民,以增加农业劳动力(释奴为民)

(3)鼓励人民致力农业生产,采取轻徭薄赋的政策,减轻农民的赋税,相应地减免徭役及兵役 (轻徭薄赋)

汉初的经济逐渐得以恢复和发展,社会局势得以稳定

重点详解

秦汉时期经济的发展

考点3

秦始皇统一车辆、货币、度量衡,方便了经济交往。统一为秦国的圆形方孔半两钱。

汉高祖推行休养生息政策:

汉文帝、汉武帝文景之治:

重点详解

知识拓展:

总结中国古代的治世/盛世局面

政治局面

朝代皇帝

西汉

汉文帝

汉景帝

文景

之治

东汉

光武帝

光武中兴

隋朝

隋文帝

开皇之治

唐朝

唐太宗

贞观之治

唐朝

武则天

贞观遗风

唐朝

唐玄宗

开元盛世

清朝

康熙

雍正

乾隆

康乾盛世

治世/盛世局面出现的共同原因:国家统一、社会安定;政策开明,励精图治;注重农业、轻徭薄赋;选贤用能、重用人才;广大劳动人民的辛勤劳动。(补充)

重点详解

秦汉时期经济的发展

考点3

秦始皇统一车辆、货币、度量衡,方便了经济交往。统一为秦国的圆形方孔半两钱。

汉高祖推行休养生息政策:

汉文帝、汉武帝文景之治:

东汉,光武帝采取措施,光武中兴:

盐铁官营专卖,统一铸造五铢钱,统一调配物资,平抑物价。开通陆地和海上丝绸之路。

措施 光武帝刘秀多次下令释放奴婢,减轻农民的负担,减轻刑罚;合并郡县,裁减官员,加强对官吏的监督,惩处贪官污吏;允许北方少数民族内迁,缓和民族矛盾。

结果 到光武帝统治后期,社会出现了比较安定的局面,经济得到恢复和发展,史称“光武中兴”。

链接中考

1.(2024 德州)《汉书》记载,汉文帝诏曰:“道民之路,在于务本。朕亲率天下农……”这则史料反映了( )

A.汉文帝提倡勤俭治国 B.汉朝实行轻徭薄赋政策

C.汉文帝重视农业生产 D.汉朝经济的恢复与发展

2.(2024 泰安)《史记》记载,汉文帝要求“治霸陵皆以瓦器,不得以金银铜锡为饰”。2021年中国十大考古发现之一的陕西西安江村大墓即汉文帝霸陵,其出土的文物大部分是陶俑,还有铜器、铁器小件。这表明( )

A.考古发现可以证实文献记载

B.《史记》所有记载都真实可信

C.历史记载必须经过考古发现证实

D.诸侯王的封地和势力越来越小

C

A

链接中考

3.(2024 山西)东汉初年,刘秀整顿吏治,合并郡县;释放奴婢,减轻农民负担,减轻刑罚;允许北方少数民族内迁,缓和民族矛盾。社会出现比较安定的局面,经济得到恢复和发展。历史上称为( )

A.文景之治 B.光武中兴 C.贞观之治 D.开元盛世

4.(2023 铜仁市)文物是宝贵的文化财富。如果文物会说话,中国国家博物馆馆藏秦朝文物会说( )

A.“青铜爵”让你领略先人工艺

B.“竹纸”和你品味文人意趣

C.“秘色瓷碗”陪你分享盛世繁华

D.“半两铜钱”带你了解市井百态

B

D

重点详解

魏晋时期经济的发展

考点4

三国时期:

江南地区的开发:

(1)曹魏:重视农业生产,大力兴修水利。使北方生产得到恢复和发展

(2)蜀汉:在诸葛亮的治理下,发展经济,改善民族关系,加速了西南地区的开发

(3)孙吴:开发江东,造船业发达,发展了海外贸易。230年,孙权派将军卫温率领船队到达夷洲(今台湾),加强了台湾与内地的联系

①社会环境:战乱较少,社会比较安定;

②自然条件:江南地区自然条件优越;

③人口因素:北人南迁,给江南地区输送了劳动力,也带来了中原先进的生产工具和生产技术。

④主观条件:南下移民和当地民众共同的努力,统治者重视发展经济。

链接中考

1.(2024 长沙)《史记》记载:“楚越之地,地广人希(稀),饭稻羹鱼,或火耕而水耨……”《宋书》记载:“江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。”江南地区出现这一变化的主要原因是( )

A.统治者的重视 B.民族交融

C.政治重心南移 D.北民南迁

2.(2024 牡丹江)东晋诗人谢灵运在其作品《山居赋》中提到了麻、粟、豆等农作物,以及梨、枣、杏树等果树。这些原来都是种植在北方的,而这时也在南方种植了。这表明( )

A.人口迁徙促进物种交流 B.南方适合种植所有作物

C.生产工具提高劳动效率 D.先进技术推动农业发展

D

A

重点详解

隋唐时期经济的发展

考点5

经济的繁荣 农业 ①垦田面积扩大;

②生产技术不断改进,发明并推广了 和 等重要的生产工具;

③重视兴修水利

手工业 ①纺织业:品种繁多,丝织工艺水平最高(蜀锦);

②陶瓷业:越窑的青瓷、邢窑的白瓷和唐三彩

③其他:造船业、矿冶业、造纸业等都颇具规模。

商业 商业繁荣,水陆交通发达,唐朝都城 ,既是当时中国政治、经济和文化交往的中心,也是一座国际性的大都会。

曲辕犁

筒车

长安

链接中考

1.(2024 北京)唐都长安约有百万人口,其中有来自中亚、波斯、大食、新罗等地的商人、使节、留学生数千人。很多外商在西市开设货栈,买卖货物。这反映出( )

A.唐朝政治制度完备 B.长安城布局严整对称

C.唐朝民族关系和睦 D.长安是国际性大都市

2.(2024 白银)唐初,法律规定工商业者免除交纳税收,只交纳按资产规定的户税,同时严禁官员兼职经营商业;唐高祖诏令“食禄之家,不得与下人争利”。这些措施( )

A.遏制了官员贪腐行为 B.摒弃了重农抑商政策

C.促进了社会阶层流动 D.有利于唐朝商业发展

D

D

重点详解

宋朝时期经济的发展

考点6

农业 (1)垦田面积扩大;

(2)耕作技术:秧马的使用提高了耕种效率;复种技术的推广;

(3)粮食生产:①北宋时,从越南传入的占城稻被推广到东南地区,水稻产量跃居粮食作物首位。②长江下游和太湖流域一带成为丰饶的粮仓,出现了“苏湖(常)熟,天下足”的谚语

(4)经济作物:南方普遍种植茶树;棉花种植区在南宋时期由福建、广东推进到江淮和川蜀

手工业 (1)纺织业:①北宋时,南方丝织业胜过北方,四川、江浙地区丝织生产发达。②南宋后期,棉纺织业兴起,海南岛已有比较先进的棉纺织工具。

(2)制瓷业:宋代是中国瓷器发展的辉煌时代,①江南地区在南宋时成为我国制瓷业中心;煤(石炭)成为烧瓷的主要燃料。②北宋兴起的景德镇,后来发展为著名瓷都

(3)造船业:①东南沿海的广州、泉州、明州的造船业,在当时世界居于领先地位,制造的海船规模大,设计科学,还配备了指南针。②内地江河干流沿岸的州城,设有内河船舶工场

重点详解

宋朝时期经济的发展

考点6

商业

(1)商业化城市:长江及运河沿岸兴起了很多商业城市,杭州和开封人口多达百万(2)商业区:城市中店铺增加,并突破时间限制,出现早市和夜市;乡镇形成商业区、镇市、草市(3)货币:①在繁荣的商业交易推动下,北宋前期,四川出现了世界上最早的纸币“交子”。纸币的出现改变了金属货币不易携带的局面。②南宋时出现“会子”,纸币成为与铜钱并用的货币

(反映了宋代商品经济的繁荣)

海外贸易

(1)宋代是当时世界上从事海外贸易的重要国家,中国商船近至朝鲜、日本,远达阿拉伯半岛和非洲东海岸

(2)宋代在主要港口设置市舶司,管理海外贸易。著名商港有广州、泉州,泉州在南宋时期成为全国第一大港,设有专供外国商人居住的“蕃坊”和外商子弟学校“蕃学”

(3)南宋外贸所得,在财政收入中占有重要地位

链接中考

1.(2024 宁夏)从传世的《清明上河图》可以看到,汴梁城郊外到城内街面,有行商、坐贾与摊贩,店铺与宅院交相毗邻。宋人孟元老的《东京梦华录》记载:“……夜市直至三更尽,才五更又复开张。沿街闹市,通晓不绝。”据此可知,当时宋代( )

A.很多城市出现商品交换市场 B.连通全国的商业网已经形成

C.陆路和水路的商旅往来频繁 D.商业活动突破时间地点限制

2.(2024 广元)“经商时间不受限制,出现了早市和夜市,商贸活动也辐射到乡镇,形成新的商业区。”材料反映了宋代( )

A.农业的发展 B.手工业的兴盛

C.商贸的繁荣 D.对外交往密切

D

C

重点详解

明清时期经济的发展

考点7

1. 明代经济的发展

(1)农业:明代引进了原产于美洲的玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日葵等。

(2)手工业:苏州是明代的丝织业中心;盛产青花瓷器的景德镇是全国的制瓷中心。

(3)商业:北京和南京是全国性的商贸城市;出现了晋商、徽商等有名的商帮。

2. 清朝前期的兴盛

(1)清朝前期社会经济的发展

①农业:统治者大力推行垦荒政策,对黄河等大河以及大运河进行治理,改进种植技术与改良新品种。

②手工业:丝织业、棉织业等传统手工业都有很大的发展,还出现了比较成熟的手工业工场。

③商业:形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网;在商业活动中形成了一些大的商帮,在全国进行商业活动。

(2)人口的增长

①康熙时全国人口总数已达到 1.5 亿。乾隆末年,全国人口发展到 3 亿。人地矛盾逐渐突出,水土流失严重,地力下降。

②庞大的人口造成社会压力,影响了经济的持续发展。

链接中考

1.(2024 日照)明末清初,广东南海县九江乡“鱼塘十之八,田十之二”,到乾嘉时期,“民多改业桑、鱼,树艺之夫,百不得一”,曾经的稻米主产区和输出区几乎不再生产稻谷。其稻米“尽仰赖于他乡”。除鱼桑之业,还有甘蔗、柑橘种植,都被乡民视为获利途径。这一现象( )

A.反映农耕面积扩大 B.推动商品经济发展

C.加快自然经济瓦解 D.表明手工工场产生

2.(2024 呼和浩特)明朝中期,不论是在生产工具上,还是在产量上,农业的发展都已远远超过前代,而农业的发展使更多劳动力解放出来,进一步促进了手工业与商业的发展。这成为明朝( )

A.扩建改造北京的前提 B.取得科技成就的基础

C.强化皇权专制的目的 D.科举考试变化的结果

B

B

重点详解

经济重心南移

考点8

两汉

魏晋南北朝

唐朝中期

南宋

经济重心 在北方

江南地区得到开发

为经济重心南移奠定基础

经济重心

开始南移

经济重心

完成南移

重点详解

考点8

史料实证——分析经济重心南移的原因

材料一 唐后期,安史之乱与藩镇割据混乱使关中地区经济受到严重破坏。其后,北方经历靖康之难,宋金对峙、蒙古灭金,战乱不休。

材料二 宋代南北气温普遍变冷,南方相对适宜农作物生长。加之长期经济发展中,北方环境遭到严重破坏,而南方破坏较小,南方农业发展较快。

材料三 吴越王募民能垦荒田者,勿收其税,由是境内无弃田。

朝代 南方 北方 人口/户 占全国比例 人口/户 占全国比例

西汉 247万 19.8% 998万 80.2%

唐 392万 43.2% 515万 56.8%

北宋 1122万 62.9% 662万 37.1%

1.北方多战乱,南方安定;

2.南方自然条件优越;

4.北方人口南迁,带来劳动力和先进的技术、工具。(主要原因)

3.南方统治者重视生产;

材料四

链接中考

1.(2023 无锡)唐朝后期,江南地区成为重要的农业生产基地,至南宋,江南地区农业经济有了突飞猛进的发展。其最明显的标志是( )

A.广州成为闻名世界的大商港

B.江南地区成为制瓷业中心

C.四川地区出现世界上最早的纸币

D.“苏湖熟,天下足”格局的形成

2.(2023 乌鲁木齐)北宋后期,东南户数已占到全国一半,加上西南则超出三分之二。至“靖康之难”,北方再遭战火蹂躏,大批人口南渡,则又一次促使南北经济差异扩大。材料旨在说明( )

A.宋金对峙局面形成 B.江南地区初步开发

C.南方自然条件优越 D.全国经济重心南移

D

D

专题概要

中国古代经济

农业

农作物

生产工具及生产技术

水利工程

手工业

陶瓷业 冶铸业

纺织业 造船业

商业

唐朝:商业繁荣,出现了一些繁华大城市

宋朝:宋代商业繁荣超越前代,出现世界上最

早的纸币——交子

明朝:商品经济活跃,出现商帮

清朝:前期发达,后期发展缓慢

经济重心南移:原因、过程

重点详解

原始农耕生活

考点1

距今时间

生活地点

所处流域

房屋建筑

农业作物

农业工具

家畜饲养

手工技能

距今约7000年

水稻

干栏式建筑

浙江余姚河姆渡

长江流域

猪、狗、水牛等

陶器、玉器、乐器、象牙雕刻、使用天然漆

骨耜[sì]

河姆渡遗址

干栏式建筑

猪纹陶钵

重点详解

原始农耕生活

考点1

距今时间

生活地点

所处流域

房屋建筑

农业作物

农业工具

家畜饲养

手工技能

距今约6000年

粟

半地穴式圆形房屋

陕西西安半坡村

黄河流域

猪、狗等

磨制石器、彩陶

纺织、乐器

骨器、角器

半地穴式圆形房屋

人面鱼纹彩陶盆

半坡遗址

重点详解

良渚遗址 距今5000年前后的辽河上游的红山文化遗址和长江下游的良渚文化遗址都出土了精美的玉器,并且出现较大规模的祭坛和神庙。良渚古城的考古发现说明当时的社会阶级分化已经相当明显,长江下游地区已经出现早期国家,进入了文明社会。

陶寺遗址 距今4300—4000年,位于山西襄汾东北的陶寺遗址,遗址中有宫殿建筑、天文建筑及陶鼓、龙盘等礼器。有学者推论当时黄河的中游地区,已经出现早期国家

大汶口遗址 距今5000年前后,山东大汶口文化农耕经济已经具有一定水平。大汶口原始居民从事原始手工业,会制作黑陶和白陶,有了私有财产。当时已经出现了贫富分化的现象。

龙山遗址 距今4000多年前,黄河中下游地区进入龙山文化时期。龙山文化的代表器物是黑陶,胎壁薄如蛋壳,被称为“蛋壳陶”,社会分化更加严重。

知识拓展:

良渚遗址、陶寺遗址等其他遗址

链接中考

1.(2024 成都)考古工作者在河南省一处距今5300多年的都邑遗址内,发现了由野猪牙雕刻而成的、外形酷似正在吐丝状态的家蚕以及大量的农作物。这反映了当时( )

A.农桑文明的出现 B.山顶洞人的存在

C.纺织技术的成熟 D.城市功能的完备

2.(2024 安徽)距今8000多年的内蒙古兴隆洼遗址,有半地穴式房址百余座,这些房屋排列整齐,内有石锄、石铲等生产工具及陶钵、陶罐等生活用具。据此可知,当时该地区( )

A.处于旧石器时代 B.形成了早期国家

C.出现了定居生活 D.产生了贫富分化

A

C

重点详解

商周时期经济的发展

考点2

铁质农具和牛耕的使用,是春秋时期农业生产力水平提高的重要标志,战国时期得到进一步推广。商鞅变法,废井田,允许自由买卖,奖励耕织。

李冰修筑都江堰,成都平原成为“天府之国”。

青铜铸造业高度发展,代表作品司母戊鼎(迄今世界上出土的最重的青铜器)和四羊方尊。

都江堰示意图

重点详解

知识拓展:

生产工具的变革

原始社会

河姆渡、半坡居民

商周时期

汉朝

唐朝

秧马

宋朝

打制石器、木器

磨制石器、骨耜、角器、骨器

青铜农具

铁制农具和牛耕出现与推广

耧车

曲辕犁 筒车

耕作方式的变化:刀耕火种——石器锄耕——铁犁牛耕

春秋战国

链接中考

1.(2024 白银)商周时期,农具普遍使用木制或骨制的耒耜;春秋战国时期,铁农具普遍推广,基本上能适应开垦、耕翻、平整、除草松土、收割等主要生产环节的要求。这描述的是( )

A.原始农耕的产生 B.生产工具的改进

C.土地制度的变迁 D.耕作方式的变革

2.(2024 北京)在江苏、湖南等地的春秋时期墓葬中,出土了一些人工冶炼的生产工具。它们是1146℃以上高温冶炼的产物,其冶炼过程的主要化学反应为

。这类工具的出现表明( )

A.我国早期国家开始形成 B.农业生产力水平的提高

C.七国之间兼并战争激烈 D.变法推动分封制的瓦解

B

B

重点详解

秦汉时期经济的发展

考点3

秦始皇统一车辆、货币、度量衡,方便了经济交往。统一为秦国的圆形方孔半两钱。

汉高祖推行休养生息政策:

休养生息政策 原因

措施

影响

为了巩固政权和稳定社会局势,汉高祖吸取秦朝因暴政速亡的教训,采取了休养生息的政策

(1)下令“兵皆罢归家”,让士兵还乡务农(解甲归田)

(2)将奴婢释放为平民,以增加农业劳动力(释奴为民)

(3)鼓励人民致力农业生产,采取轻徭薄赋的政策,减轻农民的赋税,相应地减免徭役及兵役 (轻徭薄赋)

汉初的经济逐渐得以恢复和发展,社会局势得以稳定

重点详解

秦汉时期经济的发展

考点3

秦始皇统一车辆、货币、度量衡,方便了经济交往。统一为秦国的圆形方孔半两钱。

汉高祖推行休养生息政策:

汉文帝、汉武帝文景之治:

重点详解

知识拓展:

总结中国古代的治世/盛世局面

政治局面

朝代皇帝

西汉

汉文帝

汉景帝

文景

之治

东汉

光武帝

光武中兴

隋朝

隋文帝

开皇之治

唐朝

唐太宗

贞观之治

唐朝

武则天

贞观遗风

唐朝

唐玄宗

开元盛世

清朝

康熙

雍正

乾隆

康乾盛世

治世/盛世局面出现的共同原因:国家统一、社会安定;政策开明,励精图治;注重农业、轻徭薄赋;选贤用能、重用人才;广大劳动人民的辛勤劳动。(补充)

重点详解

秦汉时期经济的发展

考点3

秦始皇统一车辆、货币、度量衡,方便了经济交往。统一为秦国的圆形方孔半两钱。

汉高祖推行休养生息政策:

汉文帝、汉武帝文景之治:

东汉,光武帝采取措施,光武中兴:

盐铁官营专卖,统一铸造五铢钱,统一调配物资,平抑物价。开通陆地和海上丝绸之路。

措施 光武帝刘秀多次下令释放奴婢,减轻农民的负担,减轻刑罚;合并郡县,裁减官员,加强对官吏的监督,惩处贪官污吏;允许北方少数民族内迁,缓和民族矛盾。

结果 到光武帝统治后期,社会出现了比较安定的局面,经济得到恢复和发展,史称“光武中兴”。

链接中考

1.(2024 德州)《汉书》记载,汉文帝诏曰:“道民之路,在于务本。朕亲率天下农……”这则史料反映了( )

A.汉文帝提倡勤俭治国 B.汉朝实行轻徭薄赋政策

C.汉文帝重视农业生产 D.汉朝经济的恢复与发展

2.(2024 泰安)《史记》记载,汉文帝要求“治霸陵皆以瓦器,不得以金银铜锡为饰”。2021年中国十大考古发现之一的陕西西安江村大墓即汉文帝霸陵,其出土的文物大部分是陶俑,还有铜器、铁器小件。这表明( )

A.考古发现可以证实文献记载

B.《史记》所有记载都真实可信

C.历史记载必须经过考古发现证实

D.诸侯王的封地和势力越来越小

C

A

链接中考

3.(2024 山西)东汉初年,刘秀整顿吏治,合并郡县;释放奴婢,减轻农民负担,减轻刑罚;允许北方少数民族内迁,缓和民族矛盾。社会出现比较安定的局面,经济得到恢复和发展。历史上称为( )

A.文景之治 B.光武中兴 C.贞观之治 D.开元盛世

4.(2023 铜仁市)文物是宝贵的文化财富。如果文物会说话,中国国家博物馆馆藏秦朝文物会说( )

A.“青铜爵”让你领略先人工艺

B.“竹纸”和你品味文人意趣

C.“秘色瓷碗”陪你分享盛世繁华

D.“半两铜钱”带你了解市井百态

B

D

重点详解

魏晋时期经济的发展

考点4

三国时期:

江南地区的开发:

(1)曹魏:重视农业生产,大力兴修水利。使北方生产得到恢复和发展

(2)蜀汉:在诸葛亮的治理下,发展经济,改善民族关系,加速了西南地区的开发

(3)孙吴:开发江东,造船业发达,发展了海外贸易。230年,孙权派将军卫温率领船队到达夷洲(今台湾),加强了台湾与内地的联系

①社会环境:战乱较少,社会比较安定;

②自然条件:江南地区自然条件优越;

③人口因素:北人南迁,给江南地区输送了劳动力,也带来了中原先进的生产工具和生产技术。

④主观条件:南下移民和当地民众共同的努力,统治者重视发展经济。

链接中考

1.(2024 长沙)《史记》记载:“楚越之地,地广人希(稀),饭稻羹鱼,或火耕而水耨……”《宋书》记载:“江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。”江南地区出现这一变化的主要原因是( )

A.统治者的重视 B.民族交融

C.政治重心南移 D.北民南迁

2.(2024 牡丹江)东晋诗人谢灵运在其作品《山居赋》中提到了麻、粟、豆等农作物,以及梨、枣、杏树等果树。这些原来都是种植在北方的,而这时也在南方种植了。这表明( )

A.人口迁徙促进物种交流 B.南方适合种植所有作物

C.生产工具提高劳动效率 D.先进技术推动农业发展

D

A

重点详解

隋唐时期经济的发展

考点5

经济的繁荣 农业 ①垦田面积扩大;

②生产技术不断改进,发明并推广了 和 等重要的生产工具;

③重视兴修水利

手工业 ①纺织业:品种繁多,丝织工艺水平最高(蜀锦);

②陶瓷业:越窑的青瓷、邢窑的白瓷和唐三彩

③其他:造船业、矿冶业、造纸业等都颇具规模。

商业 商业繁荣,水陆交通发达,唐朝都城 ,既是当时中国政治、经济和文化交往的中心,也是一座国际性的大都会。

曲辕犁

筒车

长安

链接中考

1.(2024 北京)唐都长安约有百万人口,其中有来自中亚、波斯、大食、新罗等地的商人、使节、留学生数千人。很多外商在西市开设货栈,买卖货物。这反映出( )

A.唐朝政治制度完备 B.长安城布局严整对称

C.唐朝民族关系和睦 D.长安是国际性大都市

2.(2024 白银)唐初,法律规定工商业者免除交纳税收,只交纳按资产规定的户税,同时严禁官员兼职经营商业;唐高祖诏令“食禄之家,不得与下人争利”。这些措施( )

A.遏制了官员贪腐行为 B.摒弃了重农抑商政策

C.促进了社会阶层流动 D.有利于唐朝商业发展

D

D

重点详解

宋朝时期经济的发展

考点6

农业 (1)垦田面积扩大;

(2)耕作技术:秧马的使用提高了耕种效率;复种技术的推广;

(3)粮食生产:①北宋时,从越南传入的占城稻被推广到东南地区,水稻产量跃居粮食作物首位。②长江下游和太湖流域一带成为丰饶的粮仓,出现了“苏湖(常)熟,天下足”的谚语

(4)经济作物:南方普遍种植茶树;棉花种植区在南宋时期由福建、广东推进到江淮和川蜀

手工业 (1)纺织业:①北宋时,南方丝织业胜过北方,四川、江浙地区丝织生产发达。②南宋后期,棉纺织业兴起,海南岛已有比较先进的棉纺织工具。

(2)制瓷业:宋代是中国瓷器发展的辉煌时代,①江南地区在南宋时成为我国制瓷业中心;煤(石炭)成为烧瓷的主要燃料。②北宋兴起的景德镇,后来发展为著名瓷都

(3)造船业:①东南沿海的广州、泉州、明州的造船业,在当时世界居于领先地位,制造的海船规模大,设计科学,还配备了指南针。②内地江河干流沿岸的州城,设有内河船舶工场

重点详解

宋朝时期经济的发展

考点6

商业

(1)商业化城市:长江及运河沿岸兴起了很多商业城市,杭州和开封人口多达百万(2)商业区:城市中店铺增加,并突破时间限制,出现早市和夜市;乡镇形成商业区、镇市、草市(3)货币:①在繁荣的商业交易推动下,北宋前期,四川出现了世界上最早的纸币“交子”。纸币的出现改变了金属货币不易携带的局面。②南宋时出现“会子”,纸币成为与铜钱并用的货币

(反映了宋代商品经济的繁荣)

海外贸易

(1)宋代是当时世界上从事海外贸易的重要国家,中国商船近至朝鲜、日本,远达阿拉伯半岛和非洲东海岸

(2)宋代在主要港口设置市舶司,管理海外贸易。著名商港有广州、泉州,泉州在南宋时期成为全国第一大港,设有专供外国商人居住的“蕃坊”和外商子弟学校“蕃学”

(3)南宋外贸所得,在财政收入中占有重要地位

链接中考

1.(2024 宁夏)从传世的《清明上河图》可以看到,汴梁城郊外到城内街面,有行商、坐贾与摊贩,店铺与宅院交相毗邻。宋人孟元老的《东京梦华录》记载:“……夜市直至三更尽,才五更又复开张。沿街闹市,通晓不绝。”据此可知,当时宋代( )

A.很多城市出现商品交换市场 B.连通全国的商业网已经形成

C.陆路和水路的商旅往来频繁 D.商业活动突破时间地点限制

2.(2024 广元)“经商时间不受限制,出现了早市和夜市,商贸活动也辐射到乡镇,形成新的商业区。”材料反映了宋代( )

A.农业的发展 B.手工业的兴盛

C.商贸的繁荣 D.对外交往密切

D

C

重点详解

明清时期经济的发展

考点7

1. 明代经济的发展

(1)农业:明代引进了原产于美洲的玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日葵等。

(2)手工业:苏州是明代的丝织业中心;盛产青花瓷器的景德镇是全国的制瓷中心。

(3)商业:北京和南京是全国性的商贸城市;出现了晋商、徽商等有名的商帮。

2. 清朝前期的兴盛

(1)清朝前期社会经济的发展

①农业:统治者大力推行垦荒政策,对黄河等大河以及大运河进行治理,改进种植技术与改良新品种。

②手工业:丝织业、棉织业等传统手工业都有很大的发展,还出现了比较成熟的手工业工场。

③商业:形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网;在商业活动中形成了一些大的商帮,在全国进行商业活动。

(2)人口的增长

①康熙时全国人口总数已达到 1.5 亿。乾隆末年,全国人口发展到 3 亿。人地矛盾逐渐突出,水土流失严重,地力下降。

②庞大的人口造成社会压力,影响了经济的持续发展。

链接中考

1.(2024 日照)明末清初,广东南海县九江乡“鱼塘十之八,田十之二”,到乾嘉时期,“民多改业桑、鱼,树艺之夫,百不得一”,曾经的稻米主产区和输出区几乎不再生产稻谷。其稻米“尽仰赖于他乡”。除鱼桑之业,还有甘蔗、柑橘种植,都被乡民视为获利途径。这一现象( )

A.反映农耕面积扩大 B.推动商品经济发展

C.加快自然经济瓦解 D.表明手工工场产生

2.(2024 呼和浩特)明朝中期,不论是在生产工具上,还是在产量上,农业的发展都已远远超过前代,而农业的发展使更多劳动力解放出来,进一步促进了手工业与商业的发展。这成为明朝( )

A.扩建改造北京的前提 B.取得科技成就的基础

C.强化皇权专制的目的 D.科举考试变化的结果

B

B

重点详解

经济重心南移

考点8

两汉

魏晋南北朝

唐朝中期

南宋

经济重心 在北方

江南地区得到开发

为经济重心南移奠定基础

经济重心

开始南移

经济重心

完成南移

重点详解

考点8

史料实证——分析经济重心南移的原因

材料一 唐后期,安史之乱与藩镇割据混乱使关中地区经济受到严重破坏。其后,北方经历靖康之难,宋金对峙、蒙古灭金,战乱不休。

材料二 宋代南北气温普遍变冷,南方相对适宜农作物生长。加之长期经济发展中,北方环境遭到严重破坏,而南方破坏较小,南方农业发展较快。

材料三 吴越王募民能垦荒田者,勿收其税,由是境内无弃田。

朝代 南方 北方 人口/户 占全国比例 人口/户 占全国比例

西汉 247万 19.8% 998万 80.2%

唐 392万 43.2% 515万 56.8%

北宋 1122万 62.9% 662万 37.1%

1.北方多战乱,南方安定;

2.南方自然条件优越;

4.北方人口南迁,带来劳动力和先进的技术、工具。(主要原因)

3.南方统治者重视生产;

材料四

链接中考

1.(2023 无锡)唐朝后期,江南地区成为重要的农业生产基地,至南宋,江南地区农业经济有了突飞猛进的发展。其最明显的标志是( )

A.广州成为闻名世界的大商港

B.江南地区成为制瓷业中心

C.四川地区出现世界上最早的纸币

D.“苏湖熟,天下足”格局的形成

2.(2023 乌鲁木齐)北宋后期,东南户数已占到全国一半,加上西南则超出三分之二。至“靖康之难”,北方再遭战火蹂躏,大批人口南渡,则又一次促使南北经济差异扩大。材料旨在说明( )

A.宋金对峙局面形成 B.江南地区初步开发

C.南方自然条件优越 D.全国经济重心南移

D

D

同课章节目录