第19课 清朝君主专制的强化【分层作业】-【教学评一体化】大单元整体教学 含解析

文档属性

| 名称 | 第19课 清朝君主专制的强化【分层作业】-【教学评一体化】大单元整体教学 含解析 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-03 10:26:22 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第19课 《清朝君主专制的强化》 分层作业

考向1.军机处的设立:**军机处的职能与影响**:考查军机处“跪受笔录,传达皇帝旨意”的职能,以及其设立标志着君主专制达到顶峰的影响。如通过材料描述军机处的工作流程,让学生分析其对皇权强化的作用。 **与其他机构的对比**:将军机处与清初的议政王大臣会议、内阁等机构进行对比,考查它们在权力分配和政治地位上的变化,以及这种变化如何体现皇权的不断加强。例如,要求学生说明军机处设立后,议政王大臣会议和内阁为何名存实亡。

考向2.文字狱与文化专制政策:**文字狱的目的、表现和危害**:考查文字狱从思想文化领域严密控制士人的目的,康熙、雍正、乾隆三朝文字狱的相关史实,以及造成社会恐慌、摧残人才、禁锢思想言论、阻碍思想学术发展进步等危害。如给出一段清朝文人因文字狱获罪的史料,让学生分析文字狱的影响。**文化专制政策的内容**:考查清朝在文化上实行专制政策的具体表现,如大力提倡尊孔读经,组织整理文献和编纂书籍,同时对全国书籍进行全面检查,收缴并销毁禁书等。可能会要求学生举例说明文化专制政策对文化发展的阻碍。

考向3.不断加剧的社会矛盾:**社会矛盾的表现**:考查清朝皇室、官僚、地主大量兼并土地,官僚体系腐败,赋税繁重等现象,以及这些现象如何导致农民沦为佃户或流民,农民起义频发,如白莲教起义、天理教起义等。如通过图片或文字材料展示清朝土地兼并的情况,让学生分析其对社会稳定的影响。**社会矛盾与君主专制强化的关系**:考查君主专制强化如何加剧社会矛盾,如皇权的高度集中导致政治腐败,思想文化的专制使社会缺乏活力,进一步激化了社会矛盾。可能会要求学生结合史实,阐述清朝君主专制强化与社会矛盾加剧之间的内在联系。

考向4.闭关锁国政策:**闭关锁国政策的原因、过程和影响**:考查清朝统治者实行闭关锁国政策的原因,包括担心国家领土主权受侵犯、惧怕沿海人民与外国人交往危及统治等;顺治时期的“禁海令”、康熙时期开放部分口岸及乾隆时期只开放广州一处等过程;以及该政策在一定程度上抵御西方殖民者侵略,但使中国逐渐落后于世界潮流的影响。如通过地图展示清朝不同时期的对外通商口岸变化,让学生分析闭关锁国政策的发展趋势和影响。 **与同时期世界发展的对比**:将清朝的闭关锁国与同时期西方资本主义国家的发展进行对比,考查学生对清朝在世界发展潮流中逐渐落伍的认识。例如,让学生对比清朝与英国在18世纪的政治、经济、对外政策等方面的差异,分析中国落后的原因。

1.明朝皇帝以宦官牵制内阁,司礼监秉笔太监可以览阅奏章;清朝裁撤宦官二十四衙门,大臣所上奏章不再委任宦官而直接呈送皇帝。清代的做法旨在( )

A.打压宦官势力 B.加强君主集权

C.确立君主权威 D.分散内阁权力

2.辨别“史实”和“评价”是学习历史的基本能力之一。下列表述中,属于“评价”的是( )

A.589年,隋文帝统一全国 B.1553年,葡萄牙攫取澳门的居住权

C.1127年,金军攻破北宋都城开封 D.文字狱与文化专制政策禁锢了人们的思想

3.清朝中期以后,湖北、四川、陕西、河南和甘肃五省土地兼并严重,大批农民流离失所,这种现象直接引发了( )

A.黄巢起义 B.红巾军起义 C.李自成起义 D.白莲教起义

4.某同学在进行专题复习的过程中,整理了相关笔记(见下图)。据此判断,他在学习中国古代的( )

西汉丝绸之路的开辟玄奘西行与鉴真东渡 明代郑和下西洋清朝闭关锁国政策

A.民族政策 B.科技成就 C.政治制度 D.对外交往

5.清代,广州成为海内外商业贸易的大本营,各地商人纷纷涌向广东贩销货物,俗称“走广”。“走广”热潮出现的时代背景是清政府( )

A.放弃重农抑商政策 B.鼓励对外贸易

C.实行“闭关锁国”政策 D.大兴“文字狱”

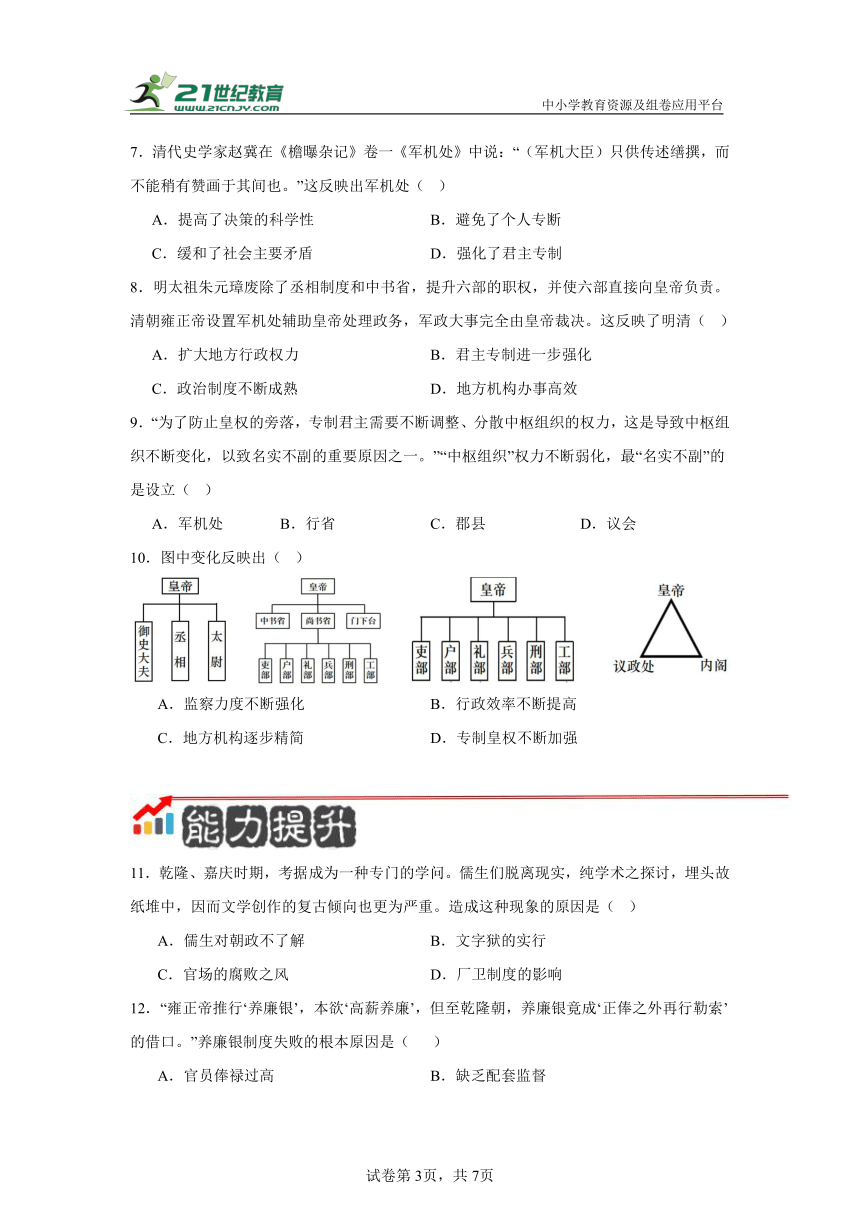

6.下面是某同学绘制的思维导图,空白处应填的主题是( )

A.思想控制 B.经济发展 C.君主专制 D.边疆管理

7.清代史学家赵冀在《檐曝杂记》卷一《军机处》中说:“(军机大臣)只供传述缮撰,而不能稍有赞画于其间也。”这反映出军机处( )

A.提高了决策的科学性 B.避免了个人专断

C.缓和了社会主要矛盾 D.强化了君主专制

8.明太祖朱元璋废除了丞相制度和中书省,提升六部的职权,并使六部直接向皇帝负责。清朝雍正帝设置军机处辅助皇帝处理政务,军政大事完全由皇帝裁决。这反映了明清( )

A.扩大地方行政权力 B.君主专制进一步强化

C.政治制度不断成熟 D.地方机构办事高效

9.“为了防止皇权的旁落,专制君主需要不断调整、分散中枢组织的权力,这是导致中枢组织不断变化,以致名实不副的重要原因之一。”“中枢组织”权力不断弱化,最“名实不副”的是设立( )

A.军机处 B.行省 C.郡县 D.议会

10.图中变化反映出( )

A.监察力度不断强化 B.行政效率不断提高

C.地方机构逐步精简 D.专制皇权不断加强

11.乾隆、嘉庆时期,考据成为一种专门的学问。儒生们脱离现实,纯学术之探讨,埋头故纸堆中,因而文学创作的复古倾向也更为严重。造成这种现象的原因是( )

A.儒生对朝政不了解 B.文字狱的实行

C.官场的腐败之风 D.厂卫制度的影响

12.“雍正帝推行‘养廉银’,本欲‘高薪养廉’,但至乾隆朝,养廉银竟成‘正俸之外再行勒索’的借口。”养廉银制度失败的根本原因是( )

A.官员俸禄过高 B.缺乏配套监督

C.白银流通不足 D.民众抵制纳税

13.“乾隆年间,湖南巡抚杨锡绂奏:‘近日田之归于富户者,大约十之五六,旧时有田之人,今俱为佃耕之户。’”土地快速集中的直接原因是( )

A.高利贷盘剥 B.人口南迁

C.政府强制征田 D.外国资本入侵

14.“川楚白莲教起义历时九年,清廷耗银二亿两,相当于五年财政收入,国库为之一空。”这场起义对清朝最大的影响是( )

A.迫使开放通商口岸 B.削弱中央财政根基

C.促进洋务运动兴起 D.引发列强干涉内政

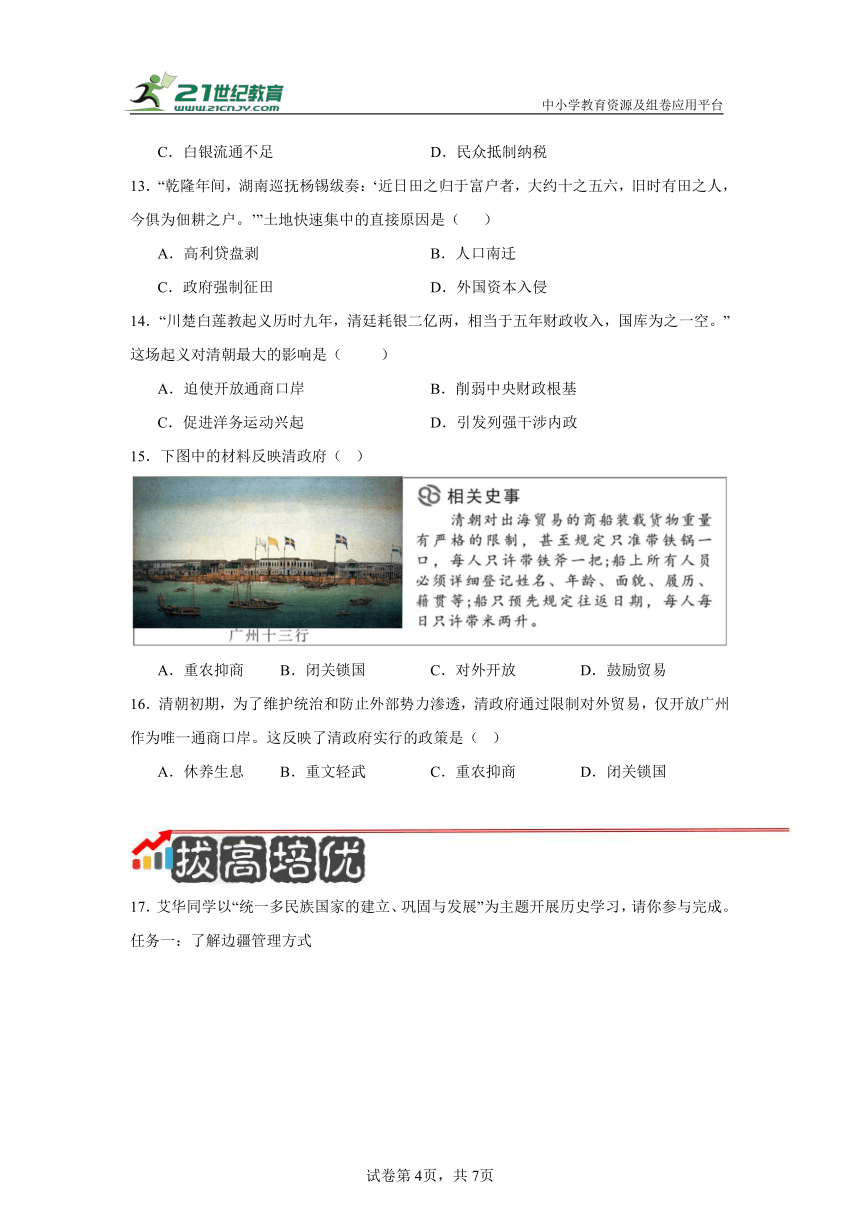

15.下图中的材料反映清政府( )

A.重农抑商 B.闭关锁国 C.对外开放 D.鼓励贸易

16.清朝初期,为了维护统治和防止外部势力渗透,清政府通过限制对外贸易,仅开放广州作为唯一通商口岸。这反映了清政府实行的政策是( )

A.休养生息 B.重文轻武 C.重农抑商 D.闭关锁国

17.艾华同学以“统一多民族国家的建立、巩固与发展”为主题开展历史学习,请你参与完成。

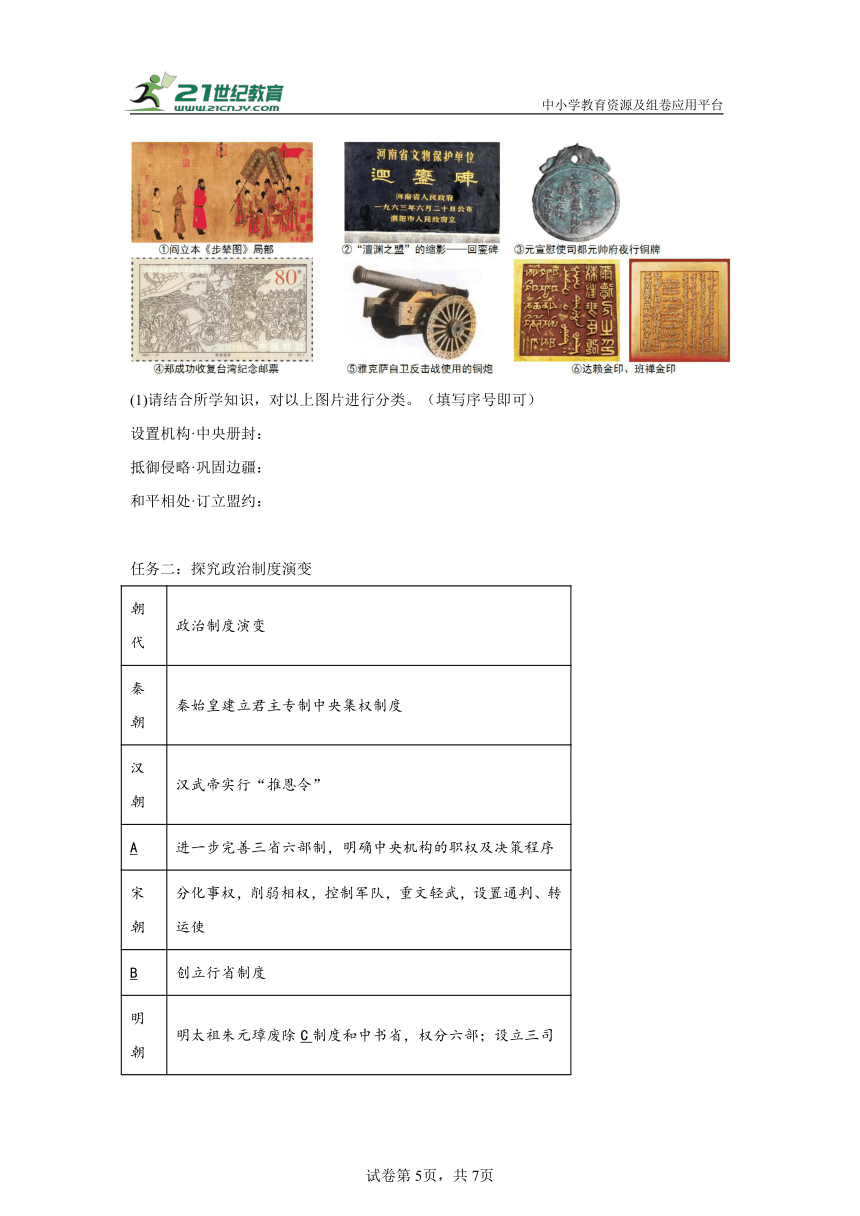

任务一:了解边疆管理方式

(1)请结合所学知识,对以上图片进行分类。(填写序号即可)

设置机构·中央册封:

抵御侵略·巩固边疆:

和平相处·订立盟约:

任务二:探究政治制度演变

朝代 政治制度演变

秦朝 秦始皇建立君主专制中央集权制度

汉朝 汉武帝实行“推恩令”

A 进一步完善三省六部制,明确中央机构的职权及决策程序

宋朝 分化事权,削弱相权,控制军队,重文轻武,设置通判、转运使

B 创立行省制度

明朝 明太祖朱元璋废除C制度和中书省,权分六部;设立三司

清朝 雍正年间,设立D,是辅助皇帝处理政务的最重要的中枢机构,军政大事完全由皇帝裁决

(2)请根据表格内容及所学知识将A、B、C、D补充完整,并归纳出政治制度演变的特点。

任务三:认识历史发展趋势

(3)从图1到图2的变化反映出怎样的历史发展趋势?分析这一趋势出现的原因。

三、材料题

18.思维导图法、归纳法是有效的复习方法。以下是小林同学在复习明清历史时整理的资料,请你和他一起思考。

【摘录史料】

摘录一:军机处:清朝中期以后辅助皇帝处理政务之机构。初设于雍正七年,其职掌为每日由军机大臣晋见皇帝,秉承皇帝旨意撰拟谕旨,待皇帝阅定后向各部门各地方长官下发。

——摘自《历史词典》

摘录二:凡士工商贾,皆食于农,以故农为天下之本务,而工商皆其末也。

——清雍正皇帝

摘录三:1757年,乾隆正式下令“将来只许在广东收泊交易,不得再赴宁波……嗣后口岸定于广东”。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

(1)根据摘录一、二、三,概括清朝在政治、经济和对外政策三方面的特点。

(2)综合上述材料,并结合所学知识,分析晚清中国开始落后于世界的原因。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B D D D C C D B A D

题号 11 12 13 14 15 16

答案 B B A B B D

1.B

【详解】据材料可知,从明朝的宦官牵制内阁到清代大臣所上奏章不再委任宦官而直接呈送皇帝,可以看出,清代较明代权力更加集中于皇帝手中,皇权进一步加强,B项正确;打压宦官势力不是目的,目的是加强皇权,排除A项;君主权威一直都有,秦朝确立皇帝制之后就确立君主绝对权威,排除C项;分散内阁权力与材料主旨不符,清朝建立军机处后,内阁只是例行事务的机构,排除D项。故选B项。

2.D

【详解】根据所学知识可知,历史评价是考查历史事件、历史人物行为等的深远影响,是对历史事件及人物的看法,文字狱与文化专制政策禁锢了人们的思想是对文字狱及文化专制的评价,D项正确;589年,隋文帝统一全国是客观的历史史实,不是评价,排除A项;1553年,葡萄牙攫取澳门的居住权是客观的历史史实,不是评价,排除B项;1127年,金军攻破北宋都城开封,是客观的历史史实,不是评价,排除C项。故选D项。

3.D

【详解】根据题干和所学知识可知,清朝中期以后,随着土地兼并的加剧,大批农民失去土地,生活无以为继。湖北、四川、陕西、河南和甘肃五省情况尤为严重,白莲教组织在民间广泛传播,以宗教为纽带,发动了起义。这次起义持续了九年多,沉重打击了清朝的统治,D项正确;黄巢起义发生在唐朝末年,排除A项;红巾军起义是元朝末年的大规模农民起义,排除B项;李自成起义是明朝末年的农民起义,排除C项。故选D项。

4.D

【详解】据题干“西汉丝绸之路的开辟、玄奘西行与鉴真东渡、明代郑和下西洋、清朝闭关锁国政策”和所学知识可知,西汉丝绸之路开辟了连接中西方的贸易和文化通道;玄奘西行与鉴真东渡是唐代中外宗教文化交流事件;郑和下西洋是明代大规模的远洋航海活动;清朝闭关锁国是限制对外交流的政策。这些事件共同体现了中国古代不同时期的对外交往方式,D项正确;民族政策一般处理的是国内不同民族之间的关系,比如和亲、设置机构管理等,排除A项;科技成就是四大发明、医药等方面成就,排除B项;政治制度涉及中央集权、三省六部制等,排除C项。故选D项。

5.C

【详解】根据材料和所学知识可知,清政府实行 “闭关锁国” 政策,关闭了其他港口,只开放广州一处作为对外通商口岸,规定由政府特许的广州十三行统一经营对外贸易。这使得广州成为当时中国唯一的对外通商窗口,海内外的商业贸易都集中在此,从而吸引了各地商人纷纷涌向广州贩销货物,形成了 “走广” 热潮,C项正确;清朝一直坚持重农抑商政策,以农为本的观念根深蒂固,排除A项;清朝时期,清政府并不鼓励对外贸易,而是实行 “闭关锁国” 政策,排除B项;大兴 “文字狱” 是清朝在思想文化领域实行的专制措施,与商业贸易和 “走广” 热潮的出现无关,排除D项。故选C项。

6.C

【详解】根据思维导图并结合所学知识可知,宋朝采取分化事权的办法,削弱相权,明朝废除丞相制度,撤销中书省,权分六部,清朝设立军机处,均体现了历代加强皇权的举措,实质上是强化君主专制制度的表现,C项正确;思维导图体现的是君主专制的强化,没有体现思想控制、经济发展及边疆管理,排除ABD三项。故选C项。

7.D

【详解】根据“(军机大臣)只供传述缮撰,而不能稍有赞画于其间也。”可知,这则材料反映出清王朝君主专制进一步强化。雍正帝时创设军机处,其职能是秉承皇帝旨意办事,职掌参赞机务、批答奏章、草拟诏旨等,是为皇帝出谋划策、辅佐皇帝总揽全国军政事务的中央机构。军政大事完全由皇帝裁决,军机大臣照皇帝的旨意拟写成文,经皇帝审阅同意后传达给中央各部和地方机构去执行。军机处这一特殊机构便于皇帝独掌朝政,使皇帝具有至高无上的权威,一切都要服从皇帝的意志,从而使君主专制进一步强化。D项正确;材料没有体现提高了决策的科学性,强调的是服从君主的旨意,排除A项;军机处的设立没有避免了个人专断,说法错误,排除B项;军机处的设立没有缓和了社会主要矛盾,说法错误,排除C项。故选D项。

8.B

【详解】结合所学知识,在中央,朱元璋为进一步集中权力,废除了以往长期存在的丞相制度和中书省,提升史、户、礼、兵、刑、工六部的职权,并使六部直接向皇帝负责;清朝设立军机处,军机处这一特殊机构便于皇帝独掌朝政,使皇帝具有至高无上的权威,一切都要服从皇帝的意志,从而使君主专制进一步强化。综上两者都使君主专制进一步强化。B项正确;材料体现的都是中央行政机构变革,不会扩大地方行政权力,排除A项;材料体现的是君主专制不断强化,明清时期已经是封建社会末期,不能说政治制度不断成熟,排除C项;材料体现的都是中央行政机构变革,与地方机构无关,排除D项。故选B项。

9.A

【详解】据题干“为了防止皇权的旁落,专制君主需要不断调整、分散中枢组织的权力,这是导致中枢组织不断变化,以致名实不副的重要原因之一。”和所学知识可知,“中枢组织”权力不断弱化,最“名实不副”的是设立军机处。雍正年间,朝廷临时设立军机房,处理西北军务,不久改名军机处,成为常设机构,由皇帝选派亲信大臣组成。军机处是辅助皇帝处理政务的最重要的中枢机构,军政大事完全由皇帝裁决,军机大臣照皇帝的旨 意拟写成文,经皇帝审阅同意后传达给中央各部和地方机构去执行。军机处设立后,议政王大臣会议名存实亡,到乾隆时期索性被撤销。军机处这一特殊机构便于皇帝独断朝政,使皇帝具有至高无上的权威,一切都要服从皇帝的意志,从而使君主专制进一步强化,A项正确;元朝设立的行省和秦朝时期出现的郡县与“‘中枢组织‘权力不断弱化”不符,排除BC项;议会属于代议制民主的机构,与“为了防止皇权的旁落,专制君主需要不断调整、分散中枢组织的权力”不符,排除D项。故选A项。

10.D

【详解】结合所学知识可知,第一幅图皇帝之下,设有中央政权机构,由丞相、太尉、御史大夫统领,分别掌管行政、军事和监察事务,最后的决断权由皇帝掌控;第二幅图三省六部分割宰相权力,三省相互制衡,集体对皇帝负责,皇权高高在上;第三幅图明朝内阁废除宰相,成为皇帝的咨询机构;第四幅图议政处和内阁的设立,进一步加强皇权。因此从左图到右图,本质上反映了整个过程中宰相权力不断削弱直至废除,而专制皇权不断强化,D项正确;题干中只有御史大夫行使监察权,不能全面概括四幅图信息,排除A项;题干主旨是反映专制皇权不断加强,未涉及行政效率问题,排除B项;题干涉及的都是中央政权机构,未涉及地方,排除C项。故选D项。

11.B

【详解】依据题干材料“乾隆、嘉庆时期,……儒生们脱离现实,纯学术之探讨,埋头故纸堆中……”,结合课本所学,清朝大兴文字狱,禁锢了知识分子的思想,儒生们脱离现实,纯学术之探讨,扼杀了人们的创造力,阻碍了科学文化的发展。B项正确;依据题干“乾隆、嘉庆时期,考据成为一种专门的学问。”“……因而文学创作的复古倾向也更为严重。”反映了儒生对当时朝政还是了解的,排除A项;题干只涉及到对儒生学习的考虑,没有涉及到官场腐败、厂卫制度。排除CD两项。故选B项。

12.B

【详解】根据题干材料“雍正帝推行‘养廉银’,本欲‘高薪养廉’,但至乾隆朝,养廉银竟成‘正俸之外再行勒索’的借口。”可知,雍正帝推行养廉银的目的是通过高薪减少官员贪污,但这一制度仅提高了官员收入,未建立配套的监督体系。在皇权至上的背景下,官员权力缺乏制约,导致养廉银逐渐异化为官员借机敛财的工具,B项正确;俸禄过高是制度设计的初衷而非失败原因,排除A项;白银不足、民众抵制与题干中“勒索”现象无直接关联,排除CD项。故选B项。

13.A

【详解】根据题干材料“近日田之归于富户者,大约十之五六,旧时有田之人,今俱为佃耕之户。”结合所学可知,乾隆年间,土地快速集中的直接原因是高利贷盘剥。在封建社会,农民因天灾、赋税或生活困难被迫向地主或富户借贷,高利贷导致农民无法偿还债务,最终只能以土地抵债,土地逐渐被富户兼并,A项正确; “人口南迁”推动江南地区的开发,与土地兼并无直接关联,排除B项;“政府强制征田”在清朝并非土地集中的主要方式,排除C项;“外国资本入侵”发生在鸦片战争后,与乾隆时期无关,排除D项。故选A项。

14.B

【详解】根据题干材料“川楚白莲教起义历时九年,清廷耗银二亿两,相当于五年财政收入,国库为之一空”结合所学可知,川楚白莲教起义(1796-1804年)是清朝中期规模最大的农民起义之一。清廷为镇压起义耗费白银二亿两,相当于五年财政收入,导致国库空虚,这一巨额开支严重削弱了清朝中央财政的根基,加剧了财政危机,成为清朝由盛转衰的重要标志,B项正确;开放通商口岸和列强干涉内政与鸦片战争后的史实相关,时间不符,排除AD项;洋务运动则发生在19世纪60年代,与白莲教起义无直接关联,排除C项。故选B项。

15.B

【详解】根据题干材料图片“广州十三行”等信息并结合所学知识可知,清朝统治者为了巩固自己的统治,推行“闭关锁国”政策,限制对外交往,只开放广州一处作为西方商船来华的口岸,并规定由朝廷特许的广州十三行统一经营对外贸易,故题干材料反映清政府闭关锁国,B项正确;题干材料反映清政府闭关锁国,材料中没有体现清朝实行重农抑商政策,排除A项;题干材料反映清政府闭关锁国,并不是对外开放,排除C项;题干材料反映清政府闭关锁国,“鼓励贸易”与材料主旨不符,排除D项。故选B项。

16.D

【详解】根据材料“为了维护统治和防止外部势力渗透,清政府通过限制对外贸易,仅开放广州作为唯一通商口岸”结合所学可知,清朝初期为维护统治、防范外部势力,严格限制对外贸易,仅允许广州(通过“十三行”)作为唯一通商口岸,这种政策被称为“闭关锁国”,旨在减少对外交流以巩固政权安全,D项正确;休养生息指战乱后恢复经济的政策,与贸易限制无关,排除A项;重文轻武是宋朝抑制武将地位的政策,与清朝对外贸易无关,排除B项;重农抑商虽体现重视农业,但题干强调“限制对外贸易”,更直接对应“闭关锁国”,排除C项。故选D项。

17.(1) ③⑥ ④⑤ ①②

(2)A:唐朝

B:元朝

C:丞相

D:军机处

特点:中央集权不断加强(中央对地方的管理不断加强),君主专制不断得到强化(皇权不断加强)。

(3)趋势:从分裂走向统一,并且疆域不断扩大的历史发展趋势;

原因:经济的发展和民族融合的加强、先进文化的传播和渗透、中央集权的加强、人民群众的渴望和斗争等等。

【详解】(1)结合所学可,为加强统一多民族国家的建立、巩固与发展,不同时期的统治者采取了不同的管理措施:

①《步辇图》局部 :画面描绘了唐朝时期唐太宗接见松赞干布派来的求婚使者的场景。

②“澶渊之盟”的缩影——回銮碑,此事件为辽与宋在澶洲一战之后,辽与宋议和, 辽军撤回,宋朝给辽岁币。澶州旧称澶渊,所以这次宋辽盟约称“澶渊之盟”。此后很长时间,辽宋之间保持着和平局面。

③元宣慰使司都元帅府夜行铜牌,相关事件为元朝建立后,对西藏地区行使行政管理权,在这一地区设立宣慰使司都元帅府,由宣政院直接统辖,掌管西藏的军民各项事务。

④郑成功收复台湾纪念邮票 ,相关事件为1662年2月,经过8个月的围攻,郑成功发动总攻,荷兰殖民长官被迫投降。至此,被荷兰侵略者占据了38年的台湾,重新回到祖国的怀抱。郑成功是我国历史上的民族英雄。

⑤雅克萨自卫反击战使用的铜炮,相关事件为17世纪中期,沙皇俄国的势力侵入我国黑龙江流域,在雅克萨和尼布楚修筑城堡,作为扩大侵略的据点。清政府一再要求俄军撤出中国领土,俄军置若圈闻,并且继续增兵,扩大侵略。1685年 和1686年,康熙帝命令清军两次进攻盘踞在雅克萨的俄军。沙俄政府被迫同意通过谈判解决中俄两国东段边界问题。在此反击战争中运用到了神威无敌大将军钢炮。

⑥达赖金印、 班禅金印,相关事件为清朝入关后,西藏地方藏传佛教格鲁派首领五世达赖喇嘛亲自入京朝贺。顺治皇帝隆重接见,1653年正式赐予他金册、 金印和“达赖喇嘛”的封号,后来还拨专款重修布达拉宫。1713年,康熙皇帝册封格鲁派另一位首领“班禅额尔德尼’ 封号。此后,历代达赖和班禅都必须经过中央政府的册封。加强了中央对西藏的有效管理。

(2)A:根据材料“探究政治制度演变”“进一步完善三省六部制,明确中央机构的职权及决策程序”并结合所学,完善三省六部制为隋朝时设立,唐朝时进一步完善;B:根据材料“创立行省制度”并结合所学,元朝创立了行省制度;C:根据材料“明朝”“明太祖朱元璋废除C制度和中书省,权分六部;设立三司”并结合所学,可知明朝在中央废除了历时1000多年的丞相制度;D:根据材料“清朝”“雍正年间”“是辅助皇帝处理政务的最重要的中枢机构,军政大事完全由皇帝裁决”可知清朝军机处的设立,标志着君主专制达到顶峰。

特点:根据材料“秦朝——秦始皇建立君主专制中央集权制度”开始建立君主专制中央集权制度,以避免分封的危害;“汉朝——汉武帝实行“推恩令””进一步加强中央的权力;“唐朝——进一步完善三省六部制,明确中央机构的职权及决策程序”使得丞相制度被削减;“宋朝——分化事权,削弱相权,控制军队,重文轻武,设置通判、转运使”君主专制再次加强;“元朝——创立行省制度”加强对边疆的管理,中央对地方的管理加强;“明朝 ——明太祖朱元璋废除丞相制度和中书省,权分六部;设立三司”使得相权再度削弱,皇权进一步加强;“清朝——雍正年间,设立军机处,是辅助皇帝处理政务的最重要的中枢机构,军政大事完全由皇帝裁决”标志着君主专制到达顶峰。这些表明我国古代政治制度特点为:中央集权不断加强(中央对地方的管理不断加强),君主专制不断得到强化(皇权不断加强)。

(3)趋势:图1金、南宋、西夏形势图(1142年)表明多民族政权并立;图2清朝疆域图(1820年)是国家统一,疆域再度扩大;从图1到图2的变化反映了中国历史上从分裂走向统一,并且疆域不断扩大的历史发展趋势。具体来说,图1展示了金、南宋、西夏三足鼎立的分裂局面,而图2则展示了清朝统一全国后广阔的疆域。

原因:经济的发展和民族融合的加强:随着历史的发展,各民族之间的经济交流日益频繁,促进了共同的经济利益,从而增强了民族之间的融合。这种融合为国家的统一提供了坚实的基础。 先进文化的传播和渗透:中原地区先进的文化对周边少数民族产生了深远的影响,他们逐渐接受并融入中原文化,形成了共同的文化认同。这种文化认同是国家统一的重要精神支柱。 中央集权的加强:自秦朝建立中央集权制度以来,历代王朝都在不断加强中央集权,以巩固统治。这种趋势在明清时期达到了顶峰,清朝通过一系列措施加强了中央集权,实现了对全国的有效统治。 人民群众的渴望和斗争:长期分裂和战乱给人民群众带来了深重的灾难,他们渴望和平与统一。因此,当统一的机会出现时,人民群众会积极支持和参与统一斗争,推动国家的统一进程。

18.(1)特点:政治上:君主专制(或皇权高度强化);经济上:“以农为本”(或“重农抑商”);对外政策上:闭关(或“闭关自守”、禁海令)。

(2)原因:重农抑商政策,严重阻碍了商品经济发展;闭关自守的政策,无法适应新的外部环境,导致当时的中国逐渐落后于世界潮流。

【详解】(1)特点:据材料“军机处:清朝中期以后辅助皇帝处理政务之机构。初设于雍正七年,其职掌为每日由军机大臣晋见皇帝,秉承皇帝旨意撰拟谕旨,待皇帝阅定后向各部门各地方长官下发。”可知,清朝在政治上的特点是皇权高度强化,军机处的设置就是君主专制高度集中的重要标志;据材料“凡士工商贾,皆食于农,以故农为天下之本务,而工商皆其末也。”可知,清朝在经济上的政策特点是注重以农为本,重农抑商;据材料“将来只许在广东收泊交易,不得再赴宁波……嗣后口岸定于广东”和所学可知,清朝严格限制对外贸易,实行闭关锁国的外交政策。

(2)原因:据以上综合材料和所学知识可知,重农抑商政策强调农业的基础地位,压制商业发展。到了晚清时期,随着世界范围内的经济变革,尤其是工业革命的兴起,商业和工业的重要性日益凸显。而中国由于长期的重农抑商观念,经济结构依然以农业为主,工业和商业发展滞后,无法适应世界经济发展潮流;闭关锁国政策推行,使中国缺乏与外界的交流,严重落后于世界大势,缺乏创新意识和开放精神,无法适应新的外部环境,导致当时的中国逐渐落后于世界潮流。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

第19课 《清朝君主专制的强化》 分层作业

考向1.军机处的设立:**军机处的职能与影响**:考查军机处“跪受笔录,传达皇帝旨意”的职能,以及其设立标志着君主专制达到顶峰的影响。如通过材料描述军机处的工作流程,让学生分析其对皇权强化的作用。 **与其他机构的对比**:将军机处与清初的议政王大臣会议、内阁等机构进行对比,考查它们在权力分配和政治地位上的变化,以及这种变化如何体现皇权的不断加强。例如,要求学生说明军机处设立后,议政王大臣会议和内阁为何名存实亡。

考向2.文字狱与文化专制政策:**文字狱的目的、表现和危害**:考查文字狱从思想文化领域严密控制士人的目的,康熙、雍正、乾隆三朝文字狱的相关史实,以及造成社会恐慌、摧残人才、禁锢思想言论、阻碍思想学术发展进步等危害。如给出一段清朝文人因文字狱获罪的史料,让学生分析文字狱的影响。**文化专制政策的内容**:考查清朝在文化上实行专制政策的具体表现,如大力提倡尊孔读经,组织整理文献和编纂书籍,同时对全国书籍进行全面检查,收缴并销毁禁书等。可能会要求学生举例说明文化专制政策对文化发展的阻碍。

考向3.不断加剧的社会矛盾:**社会矛盾的表现**:考查清朝皇室、官僚、地主大量兼并土地,官僚体系腐败,赋税繁重等现象,以及这些现象如何导致农民沦为佃户或流民,农民起义频发,如白莲教起义、天理教起义等。如通过图片或文字材料展示清朝土地兼并的情况,让学生分析其对社会稳定的影响。**社会矛盾与君主专制强化的关系**:考查君主专制强化如何加剧社会矛盾,如皇权的高度集中导致政治腐败,思想文化的专制使社会缺乏活力,进一步激化了社会矛盾。可能会要求学生结合史实,阐述清朝君主专制强化与社会矛盾加剧之间的内在联系。

考向4.闭关锁国政策:**闭关锁国政策的原因、过程和影响**:考查清朝统治者实行闭关锁国政策的原因,包括担心国家领土主权受侵犯、惧怕沿海人民与外国人交往危及统治等;顺治时期的“禁海令”、康熙时期开放部分口岸及乾隆时期只开放广州一处等过程;以及该政策在一定程度上抵御西方殖民者侵略,但使中国逐渐落后于世界潮流的影响。如通过地图展示清朝不同时期的对外通商口岸变化,让学生分析闭关锁国政策的发展趋势和影响。 **与同时期世界发展的对比**:将清朝的闭关锁国与同时期西方资本主义国家的发展进行对比,考查学生对清朝在世界发展潮流中逐渐落伍的认识。例如,让学生对比清朝与英国在18世纪的政治、经济、对外政策等方面的差异,分析中国落后的原因。

1.明朝皇帝以宦官牵制内阁,司礼监秉笔太监可以览阅奏章;清朝裁撤宦官二十四衙门,大臣所上奏章不再委任宦官而直接呈送皇帝。清代的做法旨在( )

A.打压宦官势力 B.加强君主集权

C.确立君主权威 D.分散内阁权力

2.辨别“史实”和“评价”是学习历史的基本能力之一。下列表述中,属于“评价”的是( )

A.589年,隋文帝统一全国 B.1553年,葡萄牙攫取澳门的居住权

C.1127年,金军攻破北宋都城开封 D.文字狱与文化专制政策禁锢了人们的思想

3.清朝中期以后,湖北、四川、陕西、河南和甘肃五省土地兼并严重,大批农民流离失所,这种现象直接引发了( )

A.黄巢起义 B.红巾军起义 C.李自成起义 D.白莲教起义

4.某同学在进行专题复习的过程中,整理了相关笔记(见下图)。据此判断,他在学习中国古代的( )

西汉丝绸之路的开辟玄奘西行与鉴真东渡 明代郑和下西洋清朝闭关锁国政策

A.民族政策 B.科技成就 C.政治制度 D.对外交往

5.清代,广州成为海内外商业贸易的大本营,各地商人纷纷涌向广东贩销货物,俗称“走广”。“走广”热潮出现的时代背景是清政府( )

A.放弃重农抑商政策 B.鼓励对外贸易

C.实行“闭关锁国”政策 D.大兴“文字狱”

6.下面是某同学绘制的思维导图,空白处应填的主题是( )

A.思想控制 B.经济发展 C.君主专制 D.边疆管理

7.清代史学家赵冀在《檐曝杂记》卷一《军机处》中说:“(军机大臣)只供传述缮撰,而不能稍有赞画于其间也。”这反映出军机处( )

A.提高了决策的科学性 B.避免了个人专断

C.缓和了社会主要矛盾 D.强化了君主专制

8.明太祖朱元璋废除了丞相制度和中书省,提升六部的职权,并使六部直接向皇帝负责。清朝雍正帝设置军机处辅助皇帝处理政务,军政大事完全由皇帝裁决。这反映了明清( )

A.扩大地方行政权力 B.君主专制进一步强化

C.政治制度不断成熟 D.地方机构办事高效

9.“为了防止皇权的旁落,专制君主需要不断调整、分散中枢组织的权力,这是导致中枢组织不断变化,以致名实不副的重要原因之一。”“中枢组织”权力不断弱化,最“名实不副”的是设立( )

A.军机处 B.行省 C.郡县 D.议会

10.图中变化反映出( )

A.监察力度不断强化 B.行政效率不断提高

C.地方机构逐步精简 D.专制皇权不断加强

11.乾隆、嘉庆时期,考据成为一种专门的学问。儒生们脱离现实,纯学术之探讨,埋头故纸堆中,因而文学创作的复古倾向也更为严重。造成这种现象的原因是( )

A.儒生对朝政不了解 B.文字狱的实行

C.官场的腐败之风 D.厂卫制度的影响

12.“雍正帝推行‘养廉银’,本欲‘高薪养廉’,但至乾隆朝,养廉银竟成‘正俸之外再行勒索’的借口。”养廉银制度失败的根本原因是( )

A.官员俸禄过高 B.缺乏配套监督

C.白银流通不足 D.民众抵制纳税

13.“乾隆年间,湖南巡抚杨锡绂奏:‘近日田之归于富户者,大约十之五六,旧时有田之人,今俱为佃耕之户。’”土地快速集中的直接原因是( )

A.高利贷盘剥 B.人口南迁

C.政府强制征田 D.外国资本入侵

14.“川楚白莲教起义历时九年,清廷耗银二亿两,相当于五年财政收入,国库为之一空。”这场起义对清朝最大的影响是( )

A.迫使开放通商口岸 B.削弱中央财政根基

C.促进洋务运动兴起 D.引发列强干涉内政

15.下图中的材料反映清政府( )

A.重农抑商 B.闭关锁国 C.对外开放 D.鼓励贸易

16.清朝初期,为了维护统治和防止外部势力渗透,清政府通过限制对外贸易,仅开放广州作为唯一通商口岸。这反映了清政府实行的政策是( )

A.休养生息 B.重文轻武 C.重农抑商 D.闭关锁国

17.艾华同学以“统一多民族国家的建立、巩固与发展”为主题开展历史学习,请你参与完成。

任务一:了解边疆管理方式

(1)请结合所学知识,对以上图片进行分类。(填写序号即可)

设置机构·中央册封:

抵御侵略·巩固边疆:

和平相处·订立盟约:

任务二:探究政治制度演变

朝代 政治制度演变

秦朝 秦始皇建立君主专制中央集权制度

汉朝 汉武帝实行“推恩令”

A 进一步完善三省六部制,明确中央机构的职权及决策程序

宋朝 分化事权,削弱相权,控制军队,重文轻武,设置通判、转运使

B 创立行省制度

明朝 明太祖朱元璋废除C制度和中书省,权分六部;设立三司

清朝 雍正年间,设立D,是辅助皇帝处理政务的最重要的中枢机构,军政大事完全由皇帝裁决

(2)请根据表格内容及所学知识将A、B、C、D补充完整,并归纳出政治制度演变的特点。

任务三:认识历史发展趋势

(3)从图1到图2的变化反映出怎样的历史发展趋势?分析这一趋势出现的原因。

三、材料题

18.思维导图法、归纳法是有效的复习方法。以下是小林同学在复习明清历史时整理的资料,请你和他一起思考。

【摘录史料】

摘录一:军机处:清朝中期以后辅助皇帝处理政务之机构。初设于雍正七年,其职掌为每日由军机大臣晋见皇帝,秉承皇帝旨意撰拟谕旨,待皇帝阅定后向各部门各地方长官下发。

——摘自《历史词典》

摘录二:凡士工商贾,皆食于农,以故农为天下之本务,而工商皆其末也。

——清雍正皇帝

摘录三:1757年,乾隆正式下令“将来只许在广东收泊交易,不得再赴宁波……嗣后口岸定于广东”。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

(1)根据摘录一、二、三,概括清朝在政治、经济和对外政策三方面的特点。

(2)综合上述材料,并结合所学知识,分析晚清中国开始落后于世界的原因。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B D D D C C D B A D

题号 11 12 13 14 15 16

答案 B B A B B D

1.B

【详解】据材料可知,从明朝的宦官牵制内阁到清代大臣所上奏章不再委任宦官而直接呈送皇帝,可以看出,清代较明代权力更加集中于皇帝手中,皇权进一步加强,B项正确;打压宦官势力不是目的,目的是加强皇权,排除A项;君主权威一直都有,秦朝确立皇帝制之后就确立君主绝对权威,排除C项;分散内阁权力与材料主旨不符,清朝建立军机处后,内阁只是例行事务的机构,排除D项。故选B项。

2.D

【详解】根据所学知识可知,历史评价是考查历史事件、历史人物行为等的深远影响,是对历史事件及人物的看法,文字狱与文化专制政策禁锢了人们的思想是对文字狱及文化专制的评价,D项正确;589年,隋文帝统一全国是客观的历史史实,不是评价,排除A项;1553年,葡萄牙攫取澳门的居住权是客观的历史史实,不是评价,排除B项;1127年,金军攻破北宋都城开封,是客观的历史史实,不是评价,排除C项。故选D项。

3.D

【详解】根据题干和所学知识可知,清朝中期以后,随着土地兼并的加剧,大批农民失去土地,生活无以为继。湖北、四川、陕西、河南和甘肃五省情况尤为严重,白莲教组织在民间广泛传播,以宗教为纽带,发动了起义。这次起义持续了九年多,沉重打击了清朝的统治,D项正确;黄巢起义发生在唐朝末年,排除A项;红巾军起义是元朝末年的大规模农民起义,排除B项;李自成起义是明朝末年的农民起义,排除C项。故选D项。

4.D

【详解】据题干“西汉丝绸之路的开辟、玄奘西行与鉴真东渡、明代郑和下西洋、清朝闭关锁国政策”和所学知识可知,西汉丝绸之路开辟了连接中西方的贸易和文化通道;玄奘西行与鉴真东渡是唐代中外宗教文化交流事件;郑和下西洋是明代大规模的远洋航海活动;清朝闭关锁国是限制对外交流的政策。这些事件共同体现了中国古代不同时期的对外交往方式,D项正确;民族政策一般处理的是国内不同民族之间的关系,比如和亲、设置机构管理等,排除A项;科技成就是四大发明、医药等方面成就,排除B项;政治制度涉及中央集权、三省六部制等,排除C项。故选D项。

5.C

【详解】根据材料和所学知识可知,清政府实行 “闭关锁国” 政策,关闭了其他港口,只开放广州一处作为对外通商口岸,规定由政府特许的广州十三行统一经营对外贸易。这使得广州成为当时中国唯一的对外通商窗口,海内外的商业贸易都集中在此,从而吸引了各地商人纷纷涌向广州贩销货物,形成了 “走广” 热潮,C项正确;清朝一直坚持重农抑商政策,以农为本的观念根深蒂固,排除A项;清朝时期,清政府并不鼓励对外贸易,而是实行 “闭关锁国” 政策,排除B项;大兴 “文字狱” 是清朝在思想文化领域实行的专制措施,与商业贸易和 “走广” 热潮的出现无关,排除D项。故选C项。

6.C

【详解】根据思维导图并结合所学知识可知,宋朝采取分化事权的办法,削弱相权,明朝废除丞相制度,撤销中书省,权分六部,清朝设立军机处,均体现了历代加强皇权的举措,实质上是强化君主专制制度的表现,C项正确;思维导图体现的是君主专制的强化,没有体现思想控制、经济发展及边疆管理,排除ABD三项。故选C项。

7.D

【详解】根据“(军机大臣)只供传述缮撰,而不能稍有赞画于其间也。”可知,这则材料反映出清王朝君主专制进一步强化。雍正帝时创设军机处,其职能是秉承皇帝旨意办事,职掌参赞机务、批答奏章、草拟诏旨等,是为皇帝出谋划策、辅佐皇帝总揽全国军政事务的中央机构。军政大事完全由皇帝裁决,军机大臣照皇帝的旨意拟写成文,经皇帝审阅同意后传达给中央各部和地方机构去执行。军机处这一特殊机构便于皇帝独掌朝政,使皇帝具有至高无上的权威,一切都要服从皇帝的意志,从而使君主专制进一步强化。D项正确;材料没有体现提高了决策的科学性,强调的是服从君主的旨意,排除A项;军机处的设立没有避免了个人专断,说法错误,排除B项;军机处的设立没有缓和了社会主要矛盾,说法错误,排除C项。故选D项。

8.B

【详解】结合所学知识,在中央,朱元璋为进一步集中权力,废除了以往长期存在的丞相制度和中书省,提升史、户、礼、兵、刑、工六部的职权,并使六部直接向皇帝负责;清朝设立军机处,军机处这一特殊机构便于皇帝独掌朝政,使皇帝具有至高无上的权威,一切都要服从皇帝的意志,从而使君主专制进一步强化。综上两者都使君主专制进一步强化。B项正确;材料体现的都是中央行政机构变革,不会扩大地方行政权力,排除A项;材料体现的是君主专制不断强化,明清时期已经是封建社会末期,不能说政治制度不断成熟,排除C项;材料体现的都是中央行政机构变革,与地方机构无关,排除D项。故选B项。

9.A

【详解】据题干“为了防止皇权的旁落,专制君主需要不断调整、分散中枢组织的权力,这是导致中枢组织不断变化,以致名实不副的重要原因之一。”和所学知识可知,“中枢组织”权力不断弱化,最“名实不副”的是设立军机处。雍正年间,朝廷临时设立军机房,处理西北军务,不久改名军机处,成为常设机构,由皇帝选派亲信大臣组成。军机处是辅助皇帝处理政务的最重要的中枢机构,军政大事完全由皇帝裁决,军机大臣照皇帝的旨 意拟写成文,经皇帝审阅同意后传达给中央各部和地方机构去执行。军机处设立后,议政王大臣会议名存实亡,到乾隆时期索性被撤销。军机处这一特殊机构便于皇帝独断朝政,使皇帝具有至高无上的权威,一切都要服从皇帝的意志,从而使君主专制进一步强化,A项正确;元朝设立的行省和秦朝时期出现的郡县与“‘中枢组织‘权力不断弱化”不符,排除BC项;议会属于代议制民主的机构,与“为了防止皇权的旁落,专制君主需要不断调整、分散中枢组织的权力”不符,排除D项。故选A项。

10.D

【详解】结合所学知识可知,第一幅图皇帝之下,设有中央政权机构,由丞相、太尉、御史大夫统领,分别掌管行政、军事和监察事务,最后的决断权由皇帝掌控;第二幅图三省六部分割宰相权力,三省相互制衡,集体对皇帝负责,皇权高高在上;第三幅图明朝内阁废除宰相,成为皇帝的咨询机构;第四幅图议政处和内阁的设立,进一步加强皇权。因此从左图到右图,本质上反映了整个过程中宰相权力不断削弱直至废除,而专制皇权不断强化,D项正确;题干中只有御史大夫行使监察权,不能全面概括四幅图信息,排除A项;题干主旨是反映专制皇权不断加强,未涉及行政效率问题,排除B项;题干涉及的都是中央政权机构,未涉及地方,排除C项。故选D项。

11.B

【详解】依据题干材料“乾隆、嘉庆时期,……儒生们脱离现实,纯学术之探讨,埋头故纸堆中……”,结合课本所学,清朝大兴文字狱,禁锢了知识分子的思想,儒生们脱离现实,纯学术之探讨,扼杀了人们的创造力,阻碍了科学文化的发展。B项正确;依据题干“乾隆、嘉庆时期,考据成为一种专门的学问。”“……因而文学创作的复古倾向也更为严重。”反映了儒生对当时朝政还是了解的,排除A项;题干只涉及到对儒生学习的考虑,没有涉及到官场腐败、厂卫制度。排除CD两项。故选B项。

12.B

【详解】根据题干材料“雍正帝推行‘养廉银’,本欲‘高薪养廉’,但至乾隆朝,养廉银竟成‘正俸之外再行勒索’的借口。”可知,雍正帝推行养廉银的目的是通过高薪减少官员贪污,但这一制度仅提高了官员收入,未建立配套的监督体系。在皇权至上的背景下,官员权力缺乏制约,导致养廉银逐渐异化为官员借机敛财的工具,B项正确;俸禄过高是制度设计的初衷而非失败原因,排除A项;白银不足、民众抵制与题干中“勒索”现象无直接关联,排除CD项。故选B项。

13.A

【详解】根据题干材料“近日田之归于富户者,大约十之五六,旧时有田之人,今俱为佃耕之户。”结合所学可知,乾隆年间,土地快速集中的直接原因是高利贷盘剥。在封建社会,农民因天灾、赋税或生活困难被迫向地主或富户借贷,高利贷导致农民无法偿还债务,最终只能以土地抵债,土地逐渐被富户兼并,A项正确; “人口南迁”推动江南地区的开发,与土地兼并无直接关联,排除B项;“政府强制征田”在清朝并非土地集中的主要方式,排除C项;“外国资本入侵”发生在鸦片战争后,与乾隆时期无关,排除D项。故选A项。

14.B

【详解】根据题干材料“川楚白莲教起义历时九年,清廷耗银二亿两,相当于五年财政收入,国库为之一空”结合所学可知,川楚白莲教起义(1796-1804年)是清朝中期规模最大的农民起义之一。清廷为镇压起义耗费白银二亿两,相当于五年财政收入,导致国库空虚,这一巨额开支严重削弱了清朝中央财政的根基,加剧了财政危机,成为清朝由盛转衰的重要标志,B项正确;开放通商口岸和列强干涉内政与鸦片战争后的史实相关,时间不符,排除AD项;洋务运动则发生在19世纪60年代,与白莲教起义无直接关联,排除C项。故选B项。

15.B

【详解】根据题干材料图片“广州十三行”等信息并结合所学知识可知,清朝统治者为了巩固自己的统治,推行“闭关锁国”政策,限制对外交往,只开放广州一处作为西方商船来华的口岸,并规定由朝廷特许的广州十三行统一经营对外贸易,故题干材料反映清政府闭关锁国,B项正确;题干材料反映清政府闭关锁国,材料中没有体现清朝实行重农抑商政策,排除A项;题干材料反映清政府闭关锁国,并不是对外开放,排除C项;题干材料反映清政府闭关锁国,“鼓励贸易”与材料主旨不符,排除D项。故选B项。

16.D

【详解】根据材料“为了维护统治和防止外部势力渗透,清政府通过限制对外贸易,仅开放广州作为唯一通商口岸”结合所学可知,清朝初期为维护统治、防范外部势力,严格限制对外贸易,仅允许广州(通过“十三行”)作为唯一通商口岸,这种政策被称为“闭关锁国”,旨在减少对外交流以巩固政权安全,D项正确;休养生息指战乱后恢复经济的政策,与贸易限制无关,排除A项;重文轻武是宋朝抑制武将地位的政策,与清朝对外贸易无关,排除B项;重农抑商虽体现重视农业,但题干强调“限制对外贸易”,更直接对应“闭关锁国”,排除C项。故选D项。

17.(1) ③⑥ ④⑤ ①②

(2)A:唐朝

B:元朝

C:丞相

D:军机处

特点:中央集权不断加强(中央对地方的管理不断加强),君主专制不断得到强化(皇权不断加强)。

(3)趋势:从分裂走向统一,并且疆域不断扩大的历史发展趋势;

原因:经济的发展和民族融合的加强、先进文化的传播和渗透、中央集权的加强、人民群众的渴望和斗争等等。

【详解】(1)结合所学可,为加强统一多民族国家的建立、巩固与发展,不同时期的统治者采取了不同的管理措施:

①《步辇图》局部 :画面描绘了唐朝时期唐太宗接见松赞干布派来的求婚使者的场景。

②“澶渊之盟”的缩影——回銮碑,此事件为辽与宋在澶洲一战之后,辽与宋议和, 辽军撤回,宋朝给辽岁币。澶州旧称澶渊,所以这次宋辽盟约称“澶渊之盟”。此后很长时间,辽宋之间保持着和平局面。

③元宣慰使司都元帅府夜行铜牌,相关事件为元朝建立后,对西藏地区行使行政管理权,在这一地区设立宣慰使司都元帅府,由宣政院直接统辖,掌管西藏的军民各项事务。

④郑成功收复台湾纪念邮票 ,相关事件为1662年2月,经过8个月的围攻,郑成功发动总攻,荷兰殖民长官被迫投降。至此,被荷兰侵略者占据了38年的台湾,重新回到祖国的怀抱。郑成功是我国历史上的民族英雄。

⑤雅克萨自卫反击战使用的铜炮,相关事件为17世纪中期,沙皇俄国的势力侵入我国黑龙江流域,在雅克萨和尼布楚修筑城堡,作为扩大侵略的据点。清政府一再要求俄军撤出中国领土,俄军置若圈闻,并且继续增兵,扩大侵略。1685年 和1686年,康熙帝命令清军两次进攻盘踞在雅克萨的俄军。沙俄政府被迫同意通过谈判解决中俄两国东段边界问题。在此反击战争中运用到了神威无敌大将军钢炮。

⑥达赖金印、 班禅金印,相关事件为清朝入关后,西藏地方藏传佛教格鲁派首领五世达赖喇嘛亲自入京朝贺。顺治皇帝隆重接见,1653年正式赐予他金册、 金印和“达赖喇嘛”的封号,后来还拨专款重修布达拉宫。1713年,康熙皇帝册封格鲁派另一位首领“班禅额尔德尼’ 封号。此后,历代达赖和班禅都必须经过中央政府的册封。加强了中央对西藏的有效管理。

(2)A:根据材料“探究政治制度演变”“进一步完善三省六部制,明确中央机构的职权及决策程序”并结合所学,完善三省六部制为隋朝时设立,唐朝时进一步完善;B:根据材料“创立行省制度”并结合所学,元朝创立了行省制度;C:根据材料“明朝”“明太祖朱元璋废除C制度和中书省,权分六部;设立三司”并结合所学,可知明朝在中央废除了历时1000多年的丞相制度;D:根据材料“清朝”“雍正年间”“是辅助皇帝处理政务的最重要的中枢机构,军政大事完全由皇帝裁决”可知清朝军机处的设立,标志着君主专制达到顶峰。

特点:根据材料“秦朝——秦始皇建立君主专制中央集权制度”开始建立君主专制中央集权制度,以避免分封的危害;“汉朝——汉武帝实行“推恩令””进一步加强中央的权力;“唐朝——进一步完善三省六部制,明确中央机构的职权及决策程序”使得丞相制度被削减;“宋朝——分化事权,削弱相权,控制军队,重文轻武,设置通判、转运使”君主专制再次加强;“元朝——创立行省制度”加强对边疆的管理,中央对地方的管理加强;“明朝 ——明太祖朱元璋废除丞相制度和中书省,权分六部;设立三司”使得相权再度削弱,皇权进一步加强;“清朝——雍正年间,设立军机处,是辅助皇帝处理政务的最重要的中枢机构,军政大事完全由皇帝裁决”标志着君主专制到达顶峰。这些表明我国古代政治制度特点为:中央集权不断加强(中央对地方的管理不断加强),君主专制不断得到强化(皇权不断加强)。

(3)趋势:图1金、南宋、西夏形势图(1142年)表明多民族政权并立;图2清朝疆域图(1820年)是国家统一,疆域再度扩大;从图1到图2的变化反映了中国历史上从分裂走向统一,并且疆域不断扩大的历史发展趋势。具体来说,图1展示了金、南宋、西夏三足鼎立的分裂局面,而图2则展示了清朝统一全国后广阔的疆域。

原因:经济的发展和民族融合的加强:随着历史的发展,各民族之间的经济交流日益频繁,促进了共同的经济利益,从而增强了民族之间的融合。这种融合为国家的统一提供了坚实的基础。 先进文化的传播和渗透:中原地区先进的文化对周边少数民族产生了深远的影响,他们逐渐接受并融入中原文化,形成了共同的文化认同。这种文化认同是国家统一的重要精神支柱。 中央集权的加强:自秦朝建立中央集权制度以来,历代王朝都在不断加强中央集权,以巩固统治。这种趋势在明清时期达到了顶峰,清朝通过一系列措施加强了中央集权,实现了对全国的有效统治。 人民群众的渴望和斗争:长期分裂和战乱给人民群众带来了深重的灾难,他们渴望和平与统一。因此,当统一的机会出现时,人民群众会积极支持和参与统一斗争,推动国家的统一进程。

18.(1)特点:政治上:君主专制(或皇权高度强化);经济上:“以农为本”(或“重农抑商”);对外政策上:闭关(或“闭关自守”、禁海令)。

(2)原因:重农抑商政策,严重阻碍了商品经济发展;闭关自守的政策,无法适应新的外部环境,导致当时的中国逐渐落后于世界潮流。

【详解】(1)特点:据材料“军机处:清朝中期以后辅助皇帝处理政务之机构。初设于雍正七年,其职掌为每日由军机大臣晋见皇帝,秉承皇帝旨意撰拟谕旨,待皇帝阅定后向各部门各地方长官下发。”可知,清朝在政治上的特点是皇权高度强化,军机处的设置就是君主专制高度集中的重要标志;据材料“凡士工商贾,皆食于农,以故农为天下之本务,而工商皆其末也。”可知,清朝在经济上的政策特点是注重以农为本,重农抑商;据材料“将来只许在广东收泊交易,不得再赴宁波……嗣后口岸定于广东”和所学可知,清朝严格限制对外贸易,实行闭关锁国的外交政策。

(2)原因:据以上综合材料和所学知识可知,重农抑商政策强调农业的基础地位,压制商业发展。到了晚清时期,随着世界范围内的经济变革,尤其是工业革命的兴起,商业和工业的重要性日益凸显。而中国由于长期的重农抑商观念,经济结构依然以农业为主,工业和商业发展滞后,无法适应世界经济发展潮流;闭关锁国政策推行,使中国缺乏与外界的交流,严重落后于世界大势,缺乏创新意识和开放精神,无法适应新的外部环境,导致当时的中国逐渐落后于世界潮流。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

同课章节目录