第12课 民族大团结 课件

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

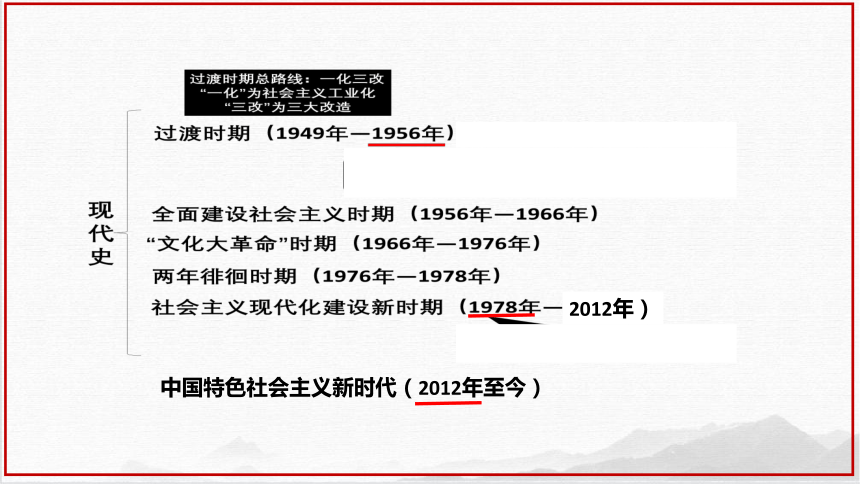

中国特色社会主义新时代(2012年至今)

2012年)

中国现代史

第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的 探索

第三单元 中国特色社会主义道路

第四单元 民族团结与祖国统一

第五单元 国防建设与外交成就

第六单元 科技文化与社会生活

第12课 民族大团结

学习目标:

1.了解民族区域自治制度的内容和实施情况,明确民族区域自治制度是解决我国民族问题的基本国策,也是我国的一项政治制度;认识民族区域自治制度的意义;(历史解释)

2.通过教材和补充材料,认识到民族区域自治制度是依据我国国情建立的,明确它是解决我国民族问题的基本国策,也是我国的一项政治制度;(唯物史观,史料实证)

3.利用图片等材料,了解我国为实现各民族共同繁荣采取的措施。中国是一个统一多民族国家,牢铸中华民族共同体意识。(家国情怀)

by 哈啦

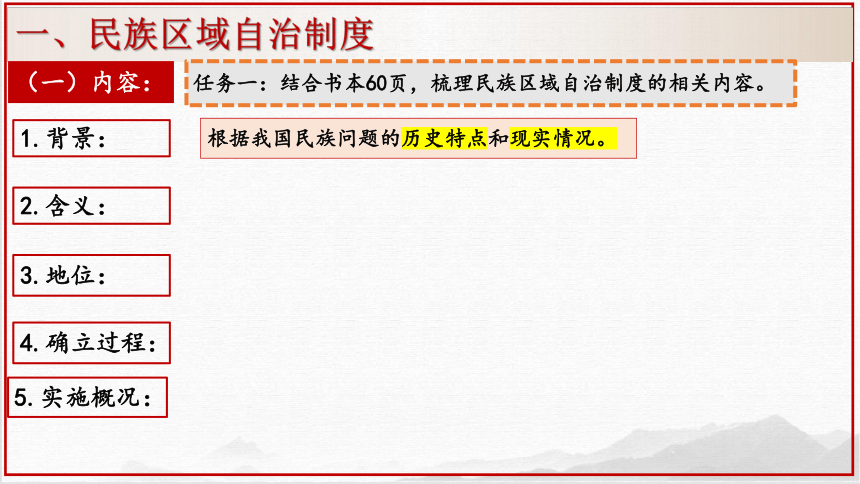

一、民族区域自治制度

任务一:结合书本60页,梳理民族区域自治制度的相关内容。

3.地位:

1.背景:

2.含义:

4.确立过程:

5.实施概况:

(一)内容:

根据我国民族问题的历史特点和现实情况。

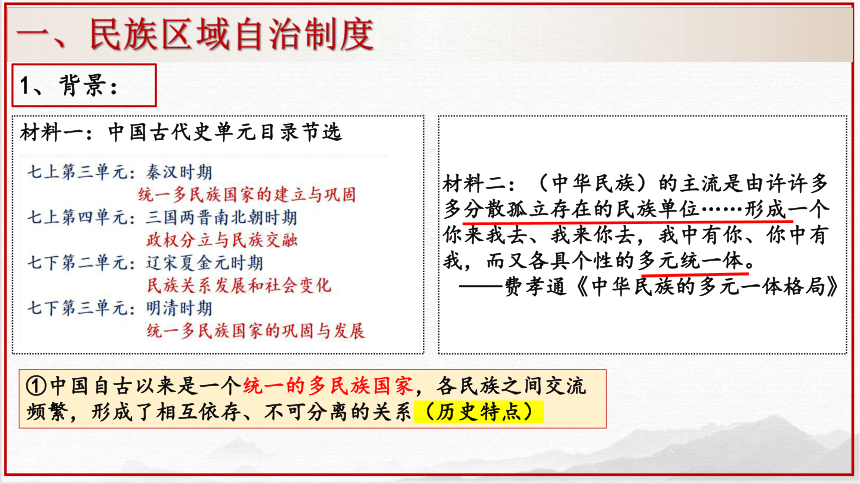

一、民族区域自治制度

1、背景:

材料二:(中华民族)的主流是由许许多多分散孤立存在的民族单位……形成一个你来我去、我来你去,我中有你、你中有我,而又各具个性的多元统一体。

——费孝通《中华民族的多元一体格局》

材料一:中国古代史单元目录节选

①中国自古以来是一个统一的多民族国家,各民族之间交流频繁,形成了相互依存、不可分离的关系(历史特点)

一、民族区域自治制度

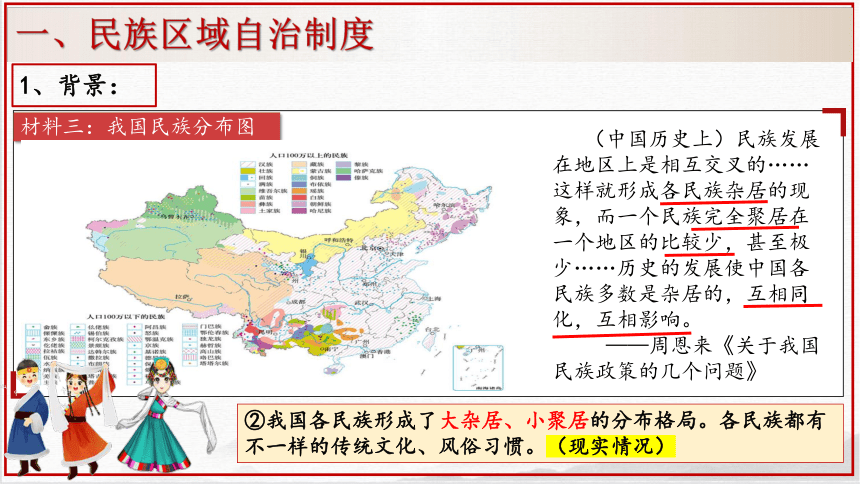

(中国历史上)民族发展在地区上是相互交叉的……这样就形成各民族杂居的现象,而一个民族完全聚居在一个地区的比较少,甚至极少……历史的发展使中国各民族多数是杂居的,互相同化,互相影响。

——周恩来《关于我国民族政策的几个问题》

材料三:我国民族分布图

2012年11月,习近平在参观国家博物馆

《复兴之路 》展览

②我国各民族形成了大杂居、小聚居的分布格局。各民族都有不一样的传统文化、风俗习惯。(现实情况)

1、背景:

一、民族区域自治制度

3.地位:

1.背景:

2.含义:

4.确立过程:

5.实施概况:

根据我国民族问题的历史特点和现实情况。

在国家统一领导下,各少数民族聚居的地方实行区域自治,设立自治机关,行使自治权的制度。

我国的一项基本政治制度。

区分:人民代表大会制度是我国的

根本政治制度。

统一多民族国家

大杂居、小聚居

一、民族区域自治制度

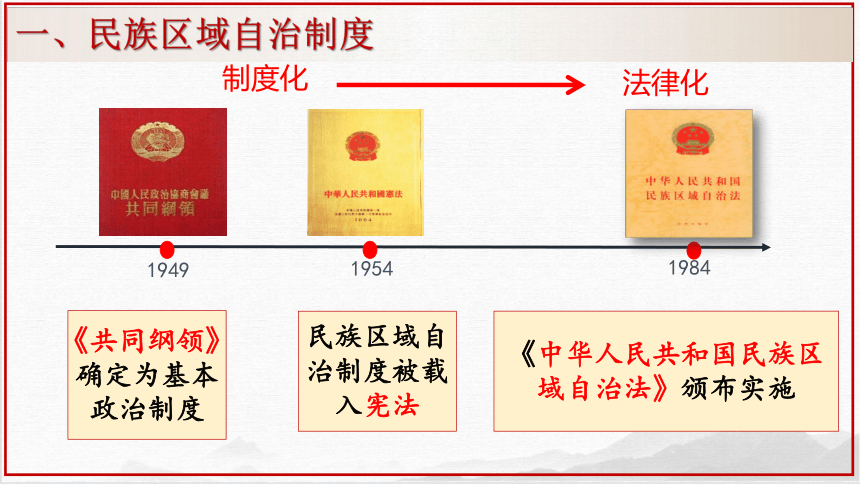

《共同纲领》确定为基本政治制度

民族区域自治制度被载入宪法

1949

1954

1984

《中华人民共和国民族区域自治法》颁布实施

制度化

法律化

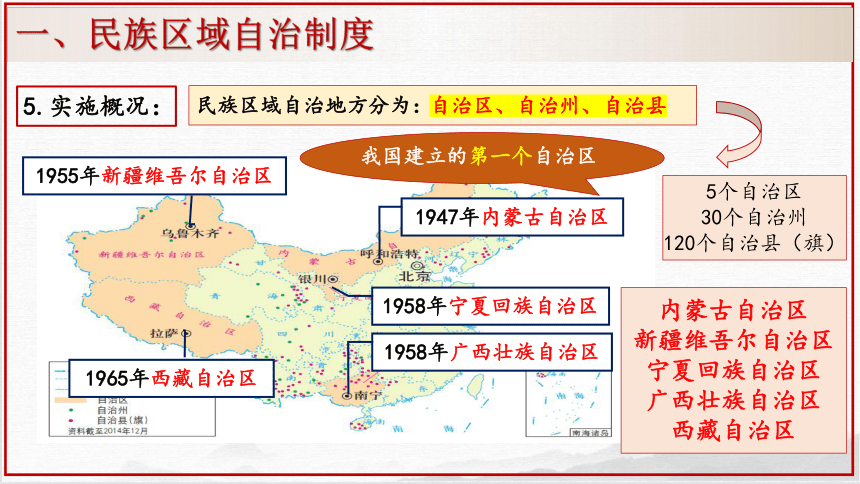

1947年内蒙古自治区

我国建立的第一个自治区

一、民族区域自治制度

5.实施概况:

民族区域自治地方分为:

5个自治区

30个自治州

120个自治县(旗)

1958年宁夏回族自治区

1958年广西壮族自治区

1955年新疆维吾尔自治区

1965年西藏自治区

自治区、自治州、自治县

内蒙古自治区

新疆维吾尔自治区

宁夏回族自治区

广西壮族自治区

西藏自治区

一、民族区域自治制度

3.地位:

1.背景:

2.含义:

4.确立过程:

5. 实施概况:

根据我国民族问题的历史特点和现实情况。

在国家统一领导下,各少数民族聚居的地方实行区域自治,设立自治机关,行使自治权的制度。

我国的一项基本政治制度。

自治区、自治州、自治县

内蒙古自治区

新疆维吾尔自治区

宁夏回族自治区

广西壮族自治区

西藏自治区

一、民族区域自治制度

(二)意义:

任务二:结合书本61页,概括实行民族区域自治制度的意义。

①从制度和政策方面保障了少数民族公民享的权利;

②对维护民族团结,巩固祖国统一和促进民族地区发展具有重大意义;

中华人民共和国各民族一律平等。国家保障各少数民族的合法的权利和利益,维护和发展各民族的平等、团结、互助和谐关系。

国家根据各少数民族的特点和需要,帮助各少数民族地区加速经济和文化的发展。

各少数民族聚居的地方实行区域自治,设立自治机关,行使自治权。各民族自治地方都是中华人民共和国不可分离的部分。

材料:P61《相关史事》

③为实现各民族共同发展、共同富裕奠定了基础。

一、民族区域自治制度

中国特色社会主义新时代(2012年至今)

二、共同繁荣发展

佤族翁丁寨

处于奴隶社会的彝族

带着镣铐的农奴

少数民族存在四种不同的社会形态,封建地主经济占统治地位的有30多个民族,处于封建农奴制的约400万人口,处于奴隶社会的约100万人口,保留原始时代生活方式的约60万人口。

任务三:以下材料反映了新中国成立前我国少数民族地区存在什么问题?

1、背景:

新中国成立前,由于历史和地理的原因,我国各民族发展很不平衡,很多少数民族的生产力水平十分落后。

二、共同繁荣发展

任务三:为了实现各民族共同繁荣发展,党和政府在少数民族地区采取了哪些措施?有什么意义?

2、措施:

方面 措施 意义

政治

经济

文化

国家政策

二、共同繁荣发展

2、措施:(1)政治:

全国约有3500万人口的少数民族地区,中央人民政府决定分别不同情况。用更长的时间,采取适合少数民族的特点和有利于民族团结的政策,来完成民主改革的任务。1959年,西藏地区进行了民主改革,中心任务是把封建农奴主土地所有制改变为农民土地所有制,彻底消灭封建农奴制度。经过近两年的时间,西藏地区完成了以土地改革为中心的民主改革。

材料:P15《相关史事》

1959年,西藏翻身农奴参加选举

在少数民族地区因地制宜,进行民主改革和社会主义改造。

意义:废除了剥削和压迫,各族人民翻身做主人,迈进了社会主义社会。

二、共同发展

2、措施(2)经济:

国家采取许多优惠政策,派出大批人员,还通过技术、资金、物资等多种方式,加强民族地区的经济建设。

教育援疆

年份 农业总产值(亿元) 工业总产值(亿元)

1952年 46.5 11.4

1978年 155.6 212.1

2014年 11352.3 64369

意义:民族地区经济有了长足发展,少数民族人民生活水平日益提高。

民族自治地方经济发展概况

青山处处埋忠骨,一腔热血洒高原。

二、共同发展

2、措施:(3)文化:

国家重视少数民族文化的保护和发展。

维吾尔文

蒙古文

壮文

藏文

一角:高山族和满族

两角:朝鲜族和土家族

五角:苗族和壮族

一元:侗族和瑶族

两元:维吾尔族和彝族

五元:藏族和回族

人民币上的少数民族元素

二、共同发展

2、措施(4)国家战略:

西部大开发

西部大开发示意图

北煤南运

青藏铁路

2006年,青藏铁路全线通车,大大加强了祖国内地与边疆地区的联系,促进了青海、西藏地区的经济社会发展。

吉祥的天路

二、共同发展

2、措施(4)国家战略:

【合作探究2】

中华民族共和国是由56个民族共同组成的统一多民族国家,各民族人民结成了平等团结互助和谐的社会主义民族关系,作为中学生,我们应该怎么做呢?

①奉行民族平等的原则,尊重班级里少数民族的同学,尊重他们不同的生活习俗向身边的人们宣传民族平等、民族团结的观念,;

②铸牢中华民族共同体意识,加强各民族交往交流交融,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。P60

民族大团结

直击中考

1. (2024·四川眉山·8)创作于1960年的《翻身农奴把歌唱》,唱出了百万农奴翻身当家作主的喜悦,唱出了感谢毛主席和党恩的真情,表达了拥护中国共产党领导的坚定决心。该歌曲创作的历史背景是西藏( )

A.和平解放 B.进行民主改革 C.自治区建立 D.实行改革开放

2. (2024·福建中考·16)在执行国家法定节假日基础上,某自治州政府安排自治州成立纪念日放假2天,民族节日放假7天。这体现的是( )

A.民族区域自治制度 B.各地支援边疆开发

C.节日活动精彩纷呈 D.旅游行业蓬勃发展

B

A

直击中考

3. (2024·黑龙江齐齐哈尔·16)我们要铸牢中华民族共同体意识,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展,结成平等团结互助和谐的社会主义民族关系。我国在少数民族聚居地区实行( )

A.政治协商制度 B.民族区域自治制度

C.人民代表大会制度 D.一国两制

4. (2023·江西·14)分析表格,对此解读合理的是( )

B

B

年份 2005年 2006年 2007年 2008年

扶持资金(亿元) 1.12 6.42 6.73 10.26

A.国家尊重各民族的风俗习惯 B.国家促进各民族共同繁荣发展

C.民族地区推行社会主义改造 D.少数民族聚居区设立自治机关

【合作探究1】

民族团结促进国家发展,民族对立阻碍国家发展。

中国特色社会主义新时代(2012年至今)

2012年)

中国现代史

第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的 探索

第三单元 中国特色社会主义道路

第四单元 民族团结与祖国统一

第五单元 国防建设与外交成就

第六单元 科技文化与社会生活

第12课 民族大团结

学习目标:

1.了解民族区域自治制度的内容和实施情况,明确民族区域自治制度是解决我国民族问题的基本国策,也是我国的一项政治制度;认识民族区域自治制度的意义;(历史解释)

2.通过教材和补充材料,认识到民族区域自治制度是依据我国国情建立的,明确它是解决我国民族问题的基本国策,也是我国的一项政治制度;(唯物史观,史料实证)

3.利用图片等材料,了解我国为实现各民族共同繁荣采取的措施。中国是一个统一多民族国家,牢铸中华民族共同体意识。(家国情怀)

by 哈啦

一、民族区域自治制度

任务一:结合书本60页,梳理民族区域自治制度的相关内容。

3.地位:

1.背景:

2.含义:

4.确立过程:

5.实施概况:

(一)内容:

根据我国民族问题的历史特点和现实情况。

一、民族区域自治制度

1、背景:

材料二:(中华民族)的主流是由许许多多分散孤立存在的民族单位……形成一个你来我去、我来你去,我中有你、你中有我,而又各具个性的多元统一体。

——费孝通《中华民族的多元一体格局》

材料一:中国古代史单元目录节选

①中国自古以来是一个统一的多民族国家,各民族之间交流频繁,形成了相互依存、不可分离的关系(历史特点)

一、民族区域自治制度

(中国历史上)民族发展在地区上是相互交叉的……这样就形成各民族杂居的现象,而一个民族完全聚居在一个地区的比较少,甚至极少……历史的发展使中国各民族多数是杂居的,互相同化,互相影响。

——周恩来《关于我国民族政策的几个问题》

材料三:我国民族分布图

2012年11月,习近平在参观国家博物馆

《复兴之路 》展览

②我国各民族形成了大杂居、小聚居的分布格局。各民族都有不一样的传统文化、风俗习惯。(现实情况)

1、背景:

一、民族区域自治制度

3.地位:

1.背景:

2.含义:

4.确立过程:

5.实施概况:

根据我国民族问题的历史特点和现实情况。

在国家统一领导下,各少数民族聚居的地方实行区域自治,设立自治机关,行使自治权的制度。

我国的一项基本政治制度。

区分:人民代表大会制度是我国的

根本政治制度。

统一多民族国家

大杂居、小聚居

一、民族区域自治制度

《共同纲领》确定为基本政治制度

民族区域自治制度被载入宪法

1949

1954

1984

《中华人民共和国民族区域自治法》颁布实施

制度化

法律化

1947年内蒙古自治区

我国建立的第一个自治区

一、民族区域自治制度

5.实施概况:

民族区域自治地方分为:

5个自治区

30个自治州

120个自治县(旗)

1958年宁夏回族自治区

1958年广西壮族自治区

1955年新疆维吾尔自治区

1965年西藏自治区

自治区、自治州、自治县

内蒙古自治区

新疆维吾尔自治区

宁夏回族自治区

广西壮族自治区

西藏自治区

一、民族区域自治制度

3.地位:

1.背景:

2.含义:

4.确立过程:

5. 实施概况:

根据我国民族问题的历史特点和现实情况。

在国家统一领导下,各少数民族聚居的地方实行区域自治,设立自治机关,行使自治权的制度。

我国的一项基本政治制度。

自治区、自治州、自治县

内蒙古自治区

新疆维吾尔自治区

宁夏回族自治区

广西壮族自治区

西藏自治区

一、民族区域自治制度

(二)意义:

任务二:结合书本61页,概括实行民族区域自治制度的意义。

①从制度和政策方面保障了少数民族公民享的权利;

②对维护民族团结,巩固祖国统一和促进民族地区发展具有重大意义;

中华人民共和国各民族一律平等。国家保障各少数民族的合法的权利和利益,维护和发展各民族的平等、团结、互助和谐关系。

国家根据各少数民族的特点和需要,帮助各少数民族地区加速经济和文化的发展。

各少数民族聚居的地方实行区域自治,设立自治机关,行使自治权。各民族自治地方都是中华人民共和国不可分离的部分。

材料:P61《相关史事》

③为实现各民族共同发展、共同富裕奠定了基础。

一、民族区域自治制度

中国特色社会主义新时代(2012年至今)

二、共同繁荣发展

佤族翁丁寨

处于奴隶社会的彝族

带着镣铐的农奴

少数民族存在四种不同的社会形态,封建地主经济占统治地位的有30多个民族,处于封建农奴制的约400万人口,处于奴隶社会的约100万人口,保留原始时代生活方式的约60万人口。

任务三:以下材料反映了新中国成立前我国少数民族地区存在什么问题?

1、背景:

新中国成立前,由于历史和地理的原因,我国各民族发展很不平衡,很多少数民族的生产力水平十分落后。

二、共同繁荣发展

任务三:为了实现各民族共同繁荣发展,党和政府在少数民族地区采取了哪些措施?有什么意义?

2、措施:

方面 措施 意义

政治

经济

文化

国家政策

二、共同繁荣发展

2、措施:(1)政治:

全国约有3500万人口的少数民族地区,中央人民政府决定分别不同情况。用更长的时间,采取适合少数民族的特点和有利于民族团结的政策,来完成民主改革的任务。1959年,西藏地区进行了民主改革,中心任务是把封建农奴主土地所有制改变为农民土地所有制,彻底消灭封建农奴制度。经过近两年的时间,西藏地区完成了以土地改革为中心的民主改革。

材料:P15《相关史事》

1959年,西藏翻身农奴参加选举

在少数民族地区因地制宜,进行民主改革和社会主义改造。

意义:废除了剥削和压迫,各族人民翻身做主人,迈进了社会主义社会。

二、共同发展

2、措施(2)经济:

国家采取许多优惠政策,派出大批人员,还通过技术、资金、物资等多种方式,加强民族地区的经济建设。

教育援疆

年份 农业总产值(亿元) 工业总产值(亿元)

1952年 46.5 11.4

1978年 155.6 212.1

2014年 11352.3 64369

意义:民族地区经济有了长足发展,少数民族人民生活水平日益提高。

民族自治地方经济发展概况

青山处处埋忠骨,一腔热血洒高原。

二、共同发展

2、措施:(3)文化:

国家重视少数民族文化的保护和发展。

维吾尔文

蒙古文

壮文

藏文

一角:高山族和满族

两角:朝鲜族和土家族

五角:苗族和壮族

一元:侗族和瑶族

两元:维吾尔族和彝族

五元:藏族和回族

人民币上的少数民族元素

二、共同发展

2、措施(4)国家战略:

西部大开发

西部大开发示意图

北煤南运

青藏铁路

2006年,青藏铁路全线通车,大大加强了祖国内地与边疆地区的联系,促进了青海、西藏地区的经济社会发展。

吉祥的天路

二、共同发展

2、措施(4)国家战略:

【合作探究2】

中华民族共和国是由56个民族共同组成的统一多民族国家,各民族人民结成了平等团结互助和谐的社会主义民族关系,作为中学生,我们应该怎么做呢?

①奉行民族平等的原则,尊重班级里少数民族的同学,尊重他们不同的生活习俗向身边的人们宣传民族平等、民族团结的观念,;

②铸牢中华民族共同体意识,加强各民族交往交流交融,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。P60

民族大团结

直击中考

1. (2024·四川眉山·8)创作于1960年的《翻身农奴把歌唱》,唱出了百万农奴翻身当家作主的喜悦,唱出了感谢毛主席和党恩的真情,表达了拥护中国共产党领导的坚定决心。该歌曲创作的历史背景是西藏( )

A.和平解放 B.进行民主改革 C.自治区建立 D.实行改革开放

2. (2024·福建中考·16)在执行国家法定节假日基础上,某自治州政府安排自治州成立纪念日放假2天,民族节日放假7天。这体现的是( )

A.民族区域自治制度 B.各地支援边疆开发

C.节日活动精彩纷呈 D.旅游行业蓬勃发展

B

A

直击中考

3. (2024·黑龙江齐齐哈尔·16)我们要铸牢中华民族共同体意识,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展,结成平等团结互助和谐的社会主义民族关系。我国在少数民族聚居地区实行( )

A.政治协商制度 B.民族区域自治制度

C.人民代表大会制度 D.一国两制

4. (2023·江西·14)分析表格,对此解读合理的是( )

B

B

年份 2005年 2006年 2007年 2008年

扶持资金(亿元) 1.12 6.42 6.73 10.26

A.国家尊重各民族的风俗习惯 B.国家促进各民族共同繁荣发展

C.民族地区推行社会主义改造 D.少数民族聚居区设立自治机关

【合作探究1】

民族团结促进国家发展,民族对立阻碍国家发展。

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化