2025届高考语文二轮复习:词语运用 课件(共68张PPT)

文档属性

| 名称 | 2025届高考语文二轮复习:词语运用 课件(共68张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 24.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-04 20:58:32 | ||

图片预览

文档简介

(共68张PPT)

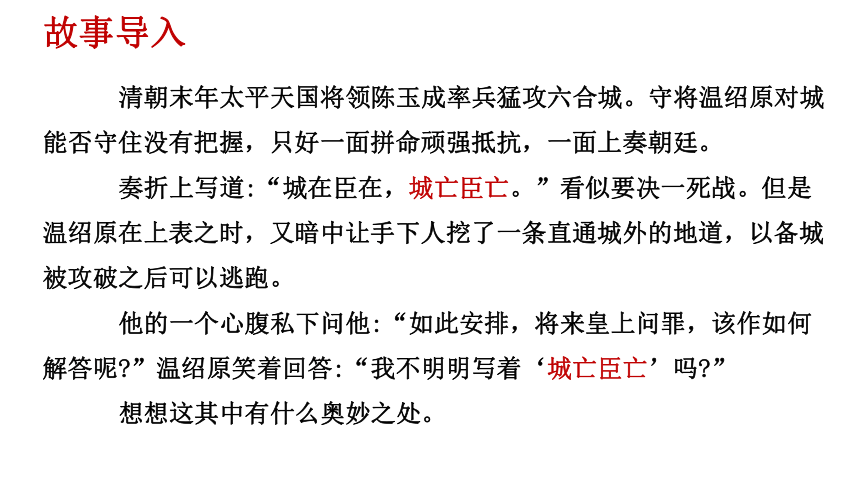

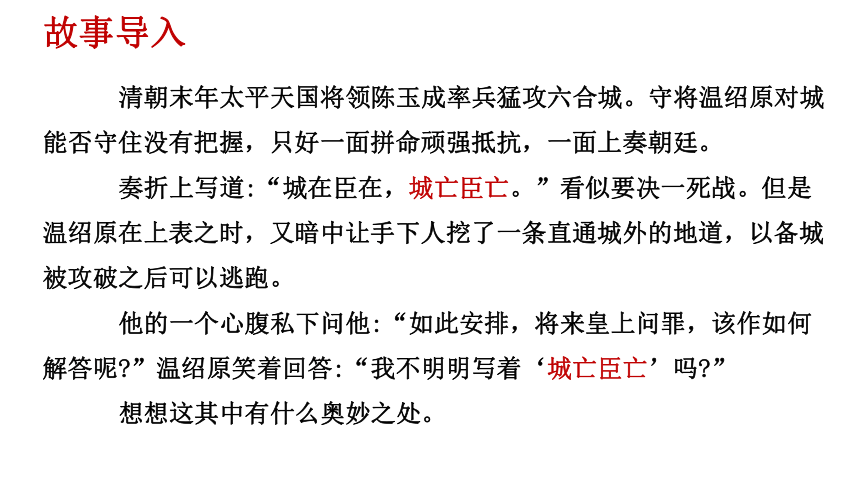

故事导入

清朝末年太平天国将领陈玉成率兵猛攻六合城。守将温绍原对城能否守住没有把握,只好一面拼命顽强抵抗,一面上奏朝廷。

奏折上写道:“城在臣在,城亡臣亡。”看似要决一死战。但是温绍原在上表之时,又暗中让手下人挖了一条直通城外的地道,以备城被攻破之后可以逃跑。

他的一个心腹私下问他:“如此安排,将来皇上问罪,该作如何解答呢 ”温绍原笑着回答:“我不明明写着‘城亡臣亡’吗 ”

想想这其中有什么奥妙之处。

语言文字运用

正确使用词语

2025届高考二轮复习之——

复习学习目标

1.立足教材,拓展课外知识,归纳分类,广积词语。

2.掌握词语填空、理解、辨析的答题方法和步骤。

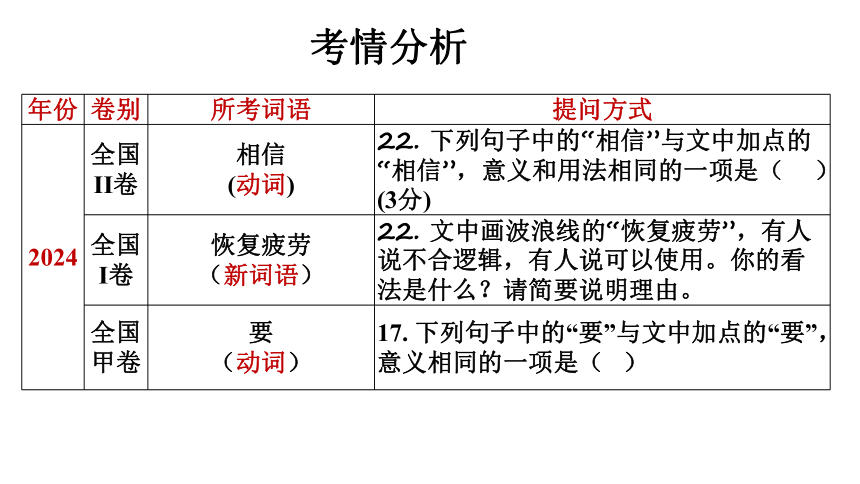

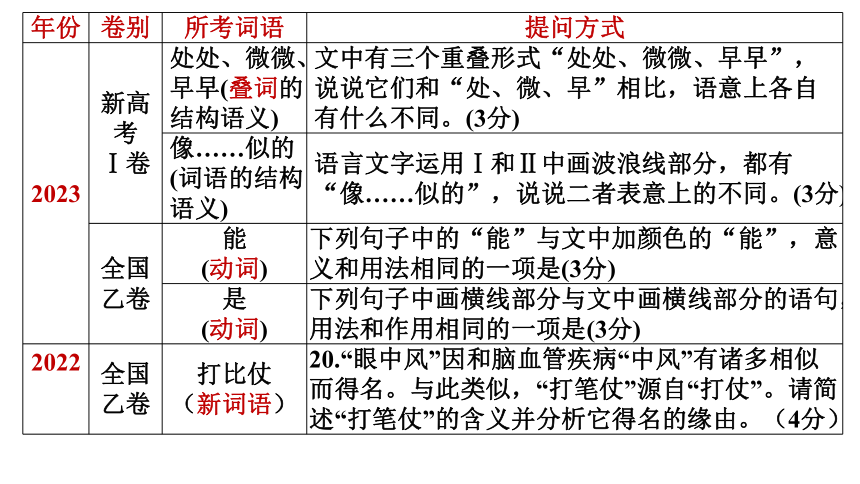

年份 卷别 所考词语 提问方式

2024 全国II卷 相信 (动词) 22. 下列句子中的“相信”与文中加点的“相信”,意义和用法相同的一项是( )(3分)

全国 I卷 恢复疲劳 (新词语) 22. 文中画波浪线的“恢复疲劳”,有人说不合逻辑,有人说可以使用。你的看法是什么?请简要说明理由。

全国甲卷 要 (动词) 17. 下列句子中的“要”与文中加点的“要”,意义相同的一项是( )

考情分析

年份 卷别 所考词语 提问方式

2023 新高考 Ⅰ卷 处处、微微、早早(叠词的结构语义) 文中有三个重叠形式“处处、微微、早早”,说说它们和“处、微、早”相比,语意上各自有什么不同。(3分)

像……似的 (词语的结构语义) 语言文字运用Ⅰ和Ⅱ中画波浪线部分,都有“像……似的”,说说二者表意上的不同。(3分)

全国乙卷 能 (动词) 下列句子中的“能”与文中加颜色的“能”,意义和用法相同的一项是(3分)

是 (动词) 下列句子中画横线部分与文中画横线部分的语句,用法和作用相同的一项是(3分)

2022 全国乙卷 打比仗 (新词语) 20.“眼中风”因和脑血管疾病“中风”有诸多相似而得名。与此类似,“打笔仗”源自“打仗”。请简述“打笔仗”的含义并分析它得名的缘由。(4分)

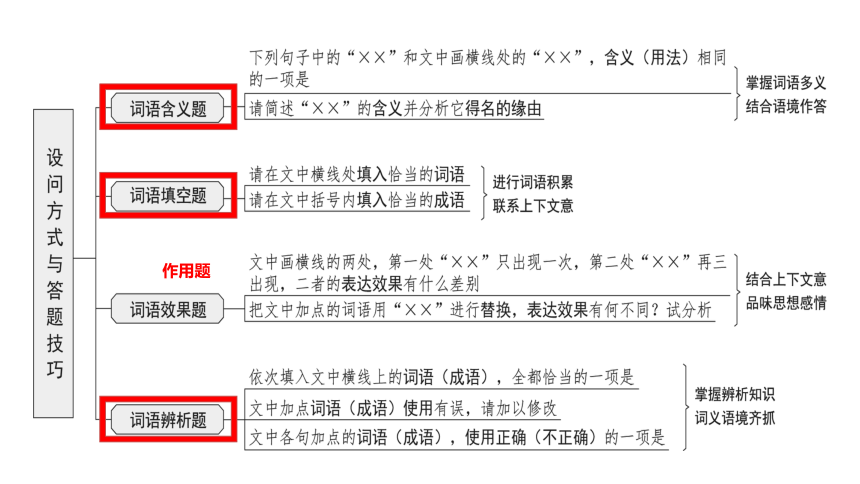

作用题

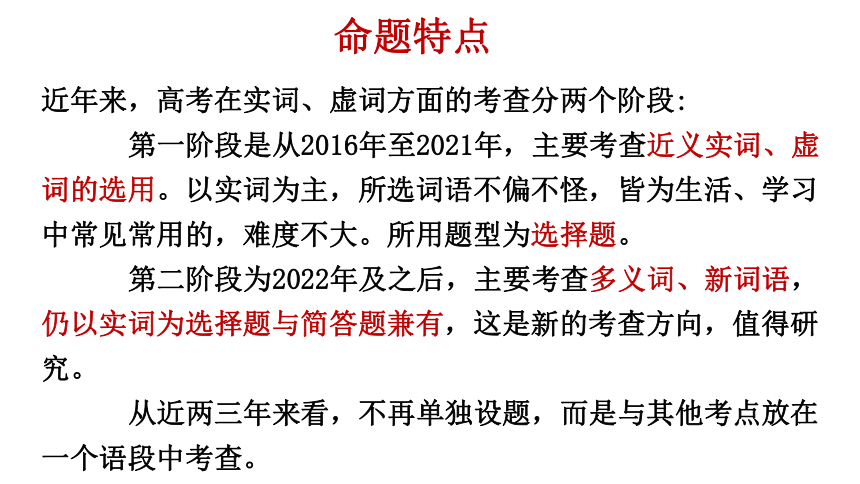

命题特点

近年来,高考在实词、虚词方面的考查分两个阶段:

第一阶段是从2016年至2021年,主要考查近义实词、虚词的选用。以实词为主,所选词语不偏不怪,皆为生活、学习中常见常用的,难度不大。所用题型为选择题。

第二阶段为2022年及之后,主要考查多义词、新词语,仍以实词为选择题与简答题兼有,这是新的考查方向,值得研究。

从近两三年来看,不再单独设题,而是与其他考点放在一个语段中考查。

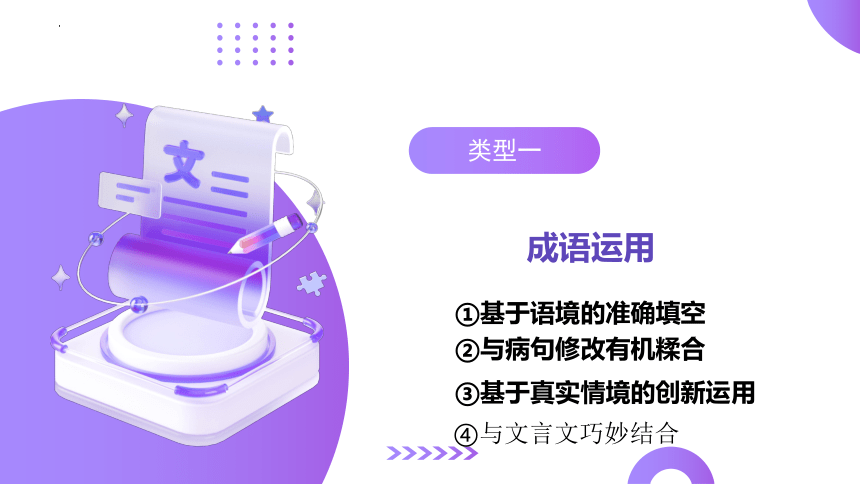

类型一

成语运用

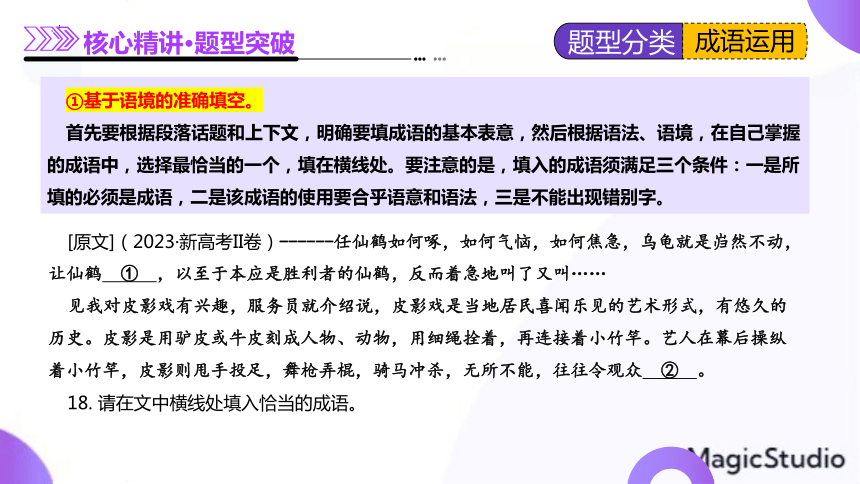

①基于语境的准确填空

②与病句修改有机糅合

③基于真实情境的创新运用

④与文言文巧妙结合

[原文](2023·新高考II卷)------任仙鹤如何啄,如何气恼,如何焦急,乌龟就是岿然不动,让仙鹤 ① ,以至于本应是胜利者的仙鹤,反而着急地叫了又叫……

见我对皮影戏有兴趣,服务员就介绍说,皮影戏是当地居民喜闻乐见的艺术形式,有悠久的历史。皮影是用驴皮或牛皮刻成人物、动物,用细绳拴着,再连接着小竹竿。艺人在幕后操纵着小竹竿,皮影则甩手投足,舞枪弄棍,骑马冲杀,无所不能,往往令观众 ② 。

18. 请在文中横线处填入恰当的成语。

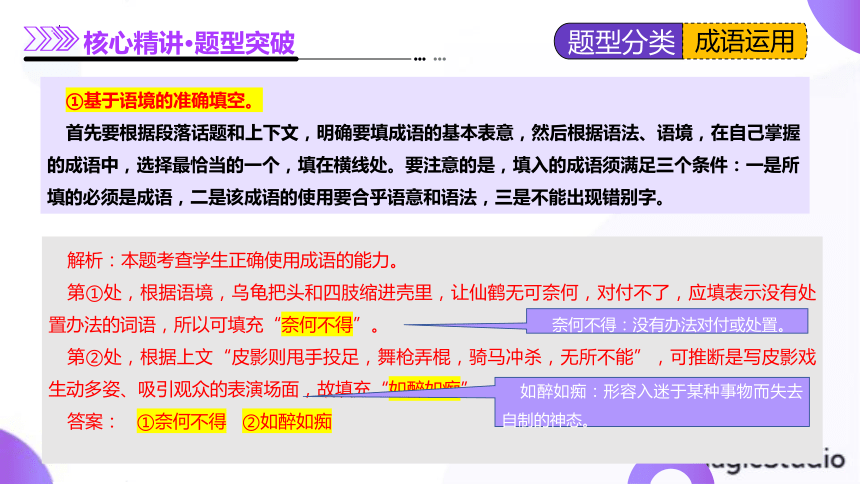

①基于语境的准确填空。

首先要根据段落话题和上下文,明确要填成语的基本表意,然后根据语法、语境,在自己掌握的成语中,选择最恰当的一个,填在横线处。要注意的是,填入的成语须满足三个条件:一是所填的必须是成语,二是该成语的使用要合乎语意和语法,三是不能出现错别字。

题型分类

成语运用

解析:本题考查学生正确使用成语的能力。

第①处,根据语境,乌龟把头和四肢缩进壳里,让仙鹤无可奈何,对付不了,应填表示没有处置办法的词语,所以可填充“奈何不得”。

第②处,根据上文“皮影则甩手投足,舞枪弄棍,骑马冲杀,无所不能”,可推断是写皮影戏生动多姿、吸引观众的表演场面,故填充“如醉如痴”。

答案: ①奈何不得 ②如醉如痴

①基于语境的准确填空。

首先要根据段落话题和上下文,明确要填成语的基本表意,然后根据语法、语境,在自己掌握的成语中,选择最恰当的一个,填在横线处。要注意的是,填入的成语须满足三个条件:一是所填的必须是成语,二是该成语的使用要合乎语意和语法,三是不能出现错别字。

题型分类

成语运用

奈何不得:没有办法对付或处置。

如醉如痴:形容入迷于某种事物而失去自制的神态。

阅读下面的文字,完成后面的题目。(见二轮教辅141页)

马莲草长在西小园的南墙根处,属于A____的那种。谁也不知道它是何时长出

来的,很茂盛,也很茁壮,蓬蓬勃勃的。我小时候总以为它是韭菜,揪下一片叶放

到嘴里咬,硬硬的,根本咬不动。母亲便微笑着告诉我,它叫马莲草,叶子晒干之

后可以用来捆粽子,既结实又耐用。家里其他人对马莲草都B___,只有母亲,会不

定时地给它浇浇水。马莲草疯了似的生长,叶片肥肥大大的,像一柄柄弯曲的宝剑。

更神奇的是,在蓬勃的叶子中间,竟然开出了蓝紫色的小花。那一丛淡雅的紫花,

委婉,高洁,不屈,加有淡淡清香飘出,如仙子,如隐士。花不大而富丽,香不远

而含情,比温室里的C____不知要高明多少。母亲更加用心地伺候,比伺候那些娇

贵的蔬菜还要过之。

等到马莲草下面的叶片已经弯到了地面,母亲用割韭菜的刀子从根部割下,捆

成粗粗的一捆。我感到很可惜,母亲倒不在意,只是淡淡地说,它还可以长出来的,

就像韭菜,割一茬再长一茬。韭菜没少见过,一茬过后会更加茁壮,马莲草会是这

样吗?看来只有人是最脆弱的,死过之后绝不会再生。

1.请在文中横线处填入恰当的成语。

[答案] A默默无闻(毫不起眼) B毫不在意(不闻不问/漠不关心) C奇花异草

[解析] 本题考查正确使用成语的能力。A处,结合“马莲草长在西小园的南墙根处”

“谁也不知道它是何时长出来的”可知,马莲草的生长不为人知,故此处可填“默默无

闻”或“毫不起眼”。默默无闻:不出名;不为人知道。毫不起眼:指没有特点,一点

也不吸引别人的注意。B处,结合后文“只有母亲,会不定时地给它浇浇水”可知,

此处语境是将家里其他人对马莲草的态度与母亲对马莲草的态度进行对比,强调家

里其他人对马莲草漠不关心,故此处可填“毫不在意”或“不闻不问”或“漠不关心”。

毫不在意:指丝毫不在乎或不介意。不闻不问:既不听也不问,形容漠不关心。漠

不关心:形容对人或事物冷淡,一点儿也不关心。C处,此处语境是将马莲草与温

室里的花草做对比,故此处可填“奇花异草”。奇花异草:指奇异的花草。

(2023·新高考I卷)------有一位记者,①拥有人们只能望其项背的超强记忆力。②他虽然能轻松地记住一长串数字,③却发现不了其中的规律;④他脑海里充满各种孤立的事实,⑤却不能归纳出一些模式将它们组织起来。⑥这促使他不能理解隐喻等修辞手法,⑦甚至复杂一点的句子。⑧记忆大师奥布莱恩曾多次获得世界记忆锦标赛冠军,⑨虽然他的阅读理解能力比常人低很多,⑩听课的时候也很难集中注意力。也许正是牺牲了一部分记忆,我们才有了独一无二的归纳和抽象思维能力。

19. 文中第二段有三处表述不当,请指出其序号并做修改,使语言表达准确流畅,逻辑严密。不得改变原意。

②与病句修改有机糅合。

把恰当使用成语放到了修改病句题里,既考查了成语运用,又考查了病句辨析与修改。注意的是,在病句辨析与修改的题中,看到成语,一定要注意成语是否运用得当。

题型分类

成语运用

解析:本题考查学生正确使用词语以及辨析修改病句的能力。

(2023·新高考I卷)------有一位记者,①拥有人们只能望其项背的超强记忆力。②他虽然能轻松地记住一长串数字,③却发现不了其中的规律;④他脑海里充满各种孤立的事实,⑤却不能归纳出一些模式将它们组织起来。⑥这促使他不能理解隐喻等修辞手法,⑦甚至复杂一点的句子。⑧记忆大师奥布莱恩曾多次获得世界记忆锦标赛冠军,⑨虽然他的阅读理解能力比常人低很多,⑩听课的时候也很难集中注意力。也许正是牺牲了一部分记忆,我们才有了独一无二的归纳和抽象思维能力。

【答案】语句①可修改为:拥有人们难以望其项背的超强记忆力。语句⑥可修改为:这导致他不能理解隐喻等修辞手法。语句⑨可修改为:但是他的阅读理解能力比常人低很多。

②与病句修改有机糅合。

把恰当使用成语放到了修改病句题里,既考查了成语运用,又考查了病句辨析与修改。注意的是,在病句辨析与修改的题中,看到成语,一定要注意成语是否运用得当。

题型分类

成语运用

“望其项背”表示赶得上或比得上,多用于否定式,故可将“只能”改为“难以”。

搭配不当,“促使”意为推动使达到一定目的,用在语境中不合适,故应将“促使”改为“导致”。

转折关系,故应将“虽然”改为“但是”。

[原文](2023·全国甲卷)21. 星球小学邀请你给学生讲解成语。请从下列三个成语中任选一个,借鉴第三位教师的讲解方法,拟出讲解要点。要求阐释准确,语言流畅,不超过60个字。

卧薪尝胆 庖丁解牛 一鼓作气

见二轮教辅P141页

③基于真实情境的创新运用。

给出特定的语境,根据语境,对成语来源或者含义进行合理运用。作答关键,在于审题和成语积累。

题型分类

成语运用

解析:本题考查学生语言表达之仿写句子、拟写要点的能力。

题干要求从所给三个成语中选择一个给学生讲解,要求借鉴第三位教师的讲解方法,只拟写讲解要点,并有字数限制。分析第三位教师讲解的内容,这是先讲解了与成语有关的故事,解释成语的基本意思;再讲成语现在的含义(比喻义)。

答案示例 :“卧薪尝胆”:①越王立志报仇,夜里睡柴草,饭前尝苦胆,敦促自己不忘报仇雪耻。②后来用以表示刻苦自勉,奋发图强。

“庖丁解牛”:①庖丁为文惠君分割牛,运刀准确自如。②后来用以表示技艺高超,运用得心应手。

“一鼓作气”:①古代击鼓进军,第一通鼓士气高涨,第二通以后逐渐衰竭。②后来用以表示趁着刚开始劲头儿大时,一口气把事情完成。

③基于真实情境的创新运用。

给出特定的语境,根据语境,对成语来源或者含义进行合理运用。作答关键,在于审题和成语积累。

题型分类

成语运用

④与文言文巧妙结合

[2024年·新高考Ⅱ卷]

11. 下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A. 燕,同“宴”,指宴饮,成语有“新婚燕尔”,其中的“燕”字意思与此相同。

B. 怪,以……为怪,意动用法,与《师说》中“不耻相师”的“耻”用法相同。

C. 为寿,向尊长敬酒并祝长寿,《鸿门宴》“沛公奉卮酒为寿”的礼仪与此相同。

D. 式,同“轼”,指扶轼,与《周亚夫军细柳》“改容式车”的“式”意思相同。

类型二

词语辨析

① 意义或用法

② 意义和用法

考情分析

年份 卷别 所考词语 提问方式

2023 新高考 Ⅱ卷 谁 (代词) 下列句子中的“谁”和“耳机一戴,谁也不爱”中的“谁”,意义和用法相同的一项是(3分)

全国 乙卷 能 (虚词) 下列句子中的“能”与文中加点的“能”,意义和用法相同的一项是(3分)

2022 新高考 Ⅰ卷 你 (代词) 下列句子中的“你”和文中画横线处的“你”,用法相同的一项是(3分)

考点要求 考题统计 考情分析

正确使用词语(词语的意义与用法) 2022年新高考Ⅰ卷 代词 3分 2023年全国乙卷 副词 3分 2023年新高考Ⅱ卷 代词 3分 2024年全国甲卷 副词3分 2024年新高考Ⅱ卷 动词 3分 词语的意义与用法,主要考查虚词中的副词、介词、助词等,实词的中代词、动词。考题设计侧重于具体的语言情境。

备考策略:词语的意义与用法,主要包括两个方面,意义即意思,即词语在上下语境中含义;用法,指的是词语的在语句的语法作用,侧重于分析词语的修辞、色彩等用法以及词语在句子中的成分。

2022年到2024年高考词语意义与用法考情统计

近年来,高考对实词、虚词的考查主要以考查代词、多义词,虚词在不同语境中的的意义及用法为主。常见题型为选择题,分值3分。这是新的考查方向,值得研究。

从近两三年来看,不再单独设题,而是与其他考点放在一个语段中考查。

命题特点

考点·直击

词语

词的基本义、引申义、比喻义以及语境义

类型 定义 注意 示例

基本义 最初的或最常用的意义 应记住本义 海:大洋靠近陆地的部分,有的大湖也叫海。如:青海

引申义 由本义演变产生。与本义有“子与母”“流与源”的关系 牢记本义的基础上,学会引申义 海 量 :指极大的数量、酒量。

引申为广大、博大之义

比喻义 通过基本义的比喻,用法逐步固定下来的新义 比喻义虽然是通过比喻用法逐渐形成的,但它已经成为一个新的固定意义 人海:像汪洋大海一样的人群;也指社会

语境义 是在语境中临时赋予的,离开了具体的语言环境,其意义便不存在了,是不固定的 词的语境义一旦固定下来,就变成了词的引申义或比喻义 粉丝:原指用绿豆等的淀粉制成的线状食品,现在也指迷恋、崇拜某个名人的人

小贝想请局长帮忙,所以去送“红包”。他们之间发生了一段有趣的对话:

局长:你这是什么意思①?

小贝:没什么,就是想意思意思②。

局长:那你可就不够意思③了。

小贝:小意思,小意思④。

局长:呵呵,你这人还真有意思⑤。

小贝:其实我也没别的什么意思⑥。

局长:那我可就不好意思⑦了。

小贝:不,应该是我不好意思⑧。

意图、用意

表示心意

够朋友、够交情

礼品所代表的情谊、心意

情趣、趣味

意图、用意

不客气地收下了

难为情

辨析的方法与技巧

从语境上辨析

[原文](2024·全国甲卷)阅读下面文字,完成17—20题。

天山可谓家喻户晓,但真正了解它的人恐怕不多。怎样算是真正了解天山呢?不妨做个测试。你闭上眼睛,念出"天山"这个名字,试试看,能不能想象出一幅天山的全景图来?在这幅全景图里,山脉或平行或交错,许多巨大的、汽车要开上很久很久的盆地坐落其间。------

17.下列句子中的"要"与文中加点的"要",意义相同的一项是(3分)

A.描绘"寒风扫高木"的景况,用"木"字要比用"树"字更合适。

B.莲花池边有个小酒店,我们走进去,打了半斤酒,还要了些菜。

C.台儿沟没有学校,香雪每天上学要到十五里以外的公社去。

D.等枣树的叶子落尽,树上的枣子红完,西北风就要起来了。

①意义或用法

本题考查重点是辨析词语在不同语境中的含义或者用法的能力。要求学生能够掌握常见词语的意义或者用法。

题型分类

词语辨析

“要”意思是需要。

表示估计,用于比较

即将来临。

需要

讨。表示希望将某种事物归自己所有 。

C

[原文](2023·新高考II卷)阅读下面的文字,完成下面小题。

“耳机一戴,谁也不爱”。周围的世界有时太嘈杂了,但想安静一下不被打扰也很容易------

20. 下列句子中的“谁”和“耳机一戴,谁也不爱”中的“谁”,意义和用法相同的一项是

A. 怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?

B. 生活中谁都需要表达和交流。

C. 我本来是跟他开玩笑的,谁知道他竟然生气了。

D. 我越来越深刻地感觉到谁是我们最可爱的人!

②意义和用法

本题考查重点是辨析词语在不同语境中的含义和用法的能力。考查形式是语境客观题,重点考查的是学生正确掌握常见词语的意义和用法,不存在审题难度,要求学生能够掌握常见词语的意义,并且能够灵活运用。

题型分类

词语辨析

表示任指,指任何人。

指什么人。

指说话者和听话者双方都十分确定的人。

指表示不能肯定的人。

指任何人

B

真题感悟

【真题感悟】

“词语的意义与用法”考题,主要包括两个方面,意义即含义,用法即语法作用。答题时,应结合上下文语境兼顾两个方面,特别注意:含义相同而语法不同、语法相同而含义不同。分析语法作用,要特别关注词语在句子中的成分。

《哪吒之魔童闹海》中“小爷是魔,那又如何?”,如果改成,“我是魔,那又如何?”,原句表达效果更好,为什么?

1."小爷"的自称带有桀骜不驯的江湖气,这种充满市井烟火气的称谓与哪吒反叛者的身份高度契合,相较之下"我是魔"消解了哪吒骨子里的混世魔王气质;

2."小爷"隐含着对既定身份标签的戏谑解构,表达对世俗偏见的蔑视;

3.原台词韵律节奏更强,改为"我是魔"后,语句失去矛盾修辞的张力。

类型三

词语表达效果

新词语是词汇中的动态系统。词汇同语音、语法比较起来,与社会生活的关系更直接。社会生活的发展变化,都会很快反映到词汇中,使得一些旧词语逐渐消失,而许多新词语又不断在交际场合和传播媒体中出现变化更替的速度是惊人的。

词语的“新”“旧”只能是相对而言的,不同时期都会有那个时期的新词语,某个时期的新词语也不可能永远是新词语。

对于新词语的“存活期限”,多数学者认为,一个词语从产生到被人熟悉成为通用词语的过程一般需要20年左右。因此,新词语同流行时间较短的网络用语、流行语要有所区别,应以最新版的现代汉语词典中新收录的词语为依据。

考法3 赏析词语(新词语)表达效果

年份卷别 提问方式 命题特点

2024年 新高考Ⅰ卷 22.文中画波浪线的“恢复疲劳”,有人说不合逻辑,有人说可以使用。你的看法是什么?请简要说明理由。(3分) 1、考查语言的表达效果是高考最新动向及独特的命题视角。

2023年 新高考Ⅰ卷 20.文中有三个重叠形式“处处、微微、早早”,说说它们和“处、微、早”相比,语意上各自有什么不同。(3分)

考情微观

年份卷别 提问方式 命题特点

2023年全国I卷 22.画波浪线部分,都有“像……似的”,说说二者表意上的不同。(3分) (1)不过我们也不能过于依赖互联网,像互联网可以解决所有问题似的。 (2)使他全身像洗冷水澡似的一哆嗦,一痛快。 2、词语表达效果的考查体现了语言表达手段的综合运用和表达效果的全面分析。

3、主要使用主观题型;初做有点难,但一旦与文学阅读中的艺术欣赏题打通,并没有多大难度。

2022年 新高考Ⅱ卷 20.文中写到自己的祖父,没有一处使用“他”,这样写有什么好处?(4分)

2022年 全国乙卷 18.文中画横线的两处,都由三句话并列而成,但第一处主语“我”只出现一次,第二处主语“你”再三出现,二者的表达效果有什么差别?请简要说明。(4分)

1.(2022·全国乙卷)阅读下面的语段,回答问题。

近日,眼科门诊一连来了几名特殊患者,都是晚上熬夜看手机,第二天早上看不见东西了,这种疾病被称为“眼中风”。“中风”一词原指脑中风,包括缺血性和出血性脑中风,近几年被引入眼科。临床上,眼科医生把视网膜动脉阻塞这类缺血性眼病和视网膜静脉阻塞这类出血性眼病统“眼中风”是眼科临床急症之一,不及时治疗会导致严称为“眼中风”重的视力损害。

20.“眼中风”因和脑血管疾病“中风”有诸多相似而得名。与此类似,“打笔仗”源自“打仗”。请简述“打笔仗”的含义并分析它得名的缘由。

①含义:以所写的文章为武器进行斗争,围绕不同观点展开辩驳和论战。

②缘由:“打笔仗”一词来源于打仗,其和“打仗”有相似之处,都是双方进行交锋、对抗,只不过一个用的是文章,一个用的是兵器。

2.(2024·全国卷I卷)阅读下面的语段,回答问题。

但另一方面,一次性补充过多的睡眠,又会扰乱人体生物钟,使你的睡眠质量大打折扣,同时引发新的疲劳。所以对于“睡眠负债”,要采取“分期偿还”的方式求得解决。其实,( 乙 )。如果质量不佳,睡眠时间再长也难以恢复疲劳。而提高睡眠质量的方法有很多种,如在固定时间起床,以调整身体节律;在睡眠前洗热水澡,以尽量放松身心。只有睡得够,睡得好,坚持不懈,才能从“感觉身心疲惫”成功转化成“感觉棒极了”。

22. 文中画横线的“恢复疲劳”,有人说不合逻辑,有人说可以使用。你的看法是什么?请简要说明理由。

可以使用。“恢复”应理解为使动用法,“恢复疲劳”是强调通过睡眠等方式使疲劳状态得到缓解和消除,恢复到不疲劳的状态,从这个角度理解是符合逻辑的。(如果认为不合逻辑,可从“恢复”一词的常见语义角度说明,言之成理也可)

(1)理解词语的含义和用法(基本义和语境义)

(2)分析用词特点(词性、修辞角度、感彩、描写角度、语体色彩)

(3)分析表达效果(内容、特征、情感、主旨、结构)

方法点拨

考法3 赏析词语表达效果

1.从词语修辞的角度分析 常用“修辞手法+词语表现特点+表达效果(人物情感)”这样的方法

答题方式:这个词采用了……的手法;生动形象地写出了……的特点,表现了……的情感(或心理)

2.从词语词性的角度分析 常用“动词/形容词等+词语表现特点+表达效果(人物情感)”这样的方法

答题方式:这个词是……词,生动地写出了……特点,反映了……状态(表达了……情感)

考法3 赏析词语表达效果

3.从词语含义的角度分析 常用“词义+描写对象的特点+作品中人物或者作者的思想感情”这样的方法

答题方式:……的意思是……,写出了……的特点,表达了……感情

4.从人物描写的角度分析 常用“人物描写的方法(外貌、动作、语言、神态、心理)+写出了……的特点,表达了……感情”这样的方法

答题方式:此处是……描写,写出了……的特点,表达了……感情

考法3 赏析词语表达效果

5.从感彩的角度分析 常用“感彩判断(褒贬)+词语表现特点+表达效果(人物情感)”这种方法

答题方式:……原本是褒(贬)义词,这里褒词贬用(贬词褒用),生动形象地写出了……特点,表现了……感情

例题解析

把文中加点的词语“欣然”和“翻阅”用“黯然”和“研读”进行替换,表达效果有何不同 试分析。

老人的背有些佝偻了,当他颤巍巍拄杖欲起时,北大哲学系的王东教授一步抢上前去搀扶他坐好。我们依次见礼,送上鲜花,也送上问候与祝愿。老人扣好颏下的领扣,挺直身子,欣然接受我们的采访和拍照。

采访中方知,张老耳虽稍背,但不用助听器,眼早已老花,每天仍要翻阅报章。指着桌上摊开的书信和《书品》《三点论纲要》《汉字文化》等书,张老说:“老了,一年不如一年了。前几年还能写点东西,现在只能温习旧书,看新书解闷。脑子不会想事喽,不会想事喽。”

三、把握词语效果题

答案:不合适。①欣然:愉快的样子。黯然:心里不舒服、情绪低落的样子。从第1段中老人见到“我们”时“拄杖欲起”,采访拍照前“扣好颏下的领扣,挺直身子”等动作可以看出老人心情是愉快的, “黯然”不符合文意。②研读:钻研阅读。翻阅:翻着看(书籍、文件等)。此时的张老已95岁高龄,耳背眼花,且老人自己也说“脑子不会想事喽”,所以用“翻阅”比较恰当。

1.接触新题型,要镇定不乱,万变不离其宗,透过形式表层,把握考题的本质要求。

2.加强审题,采集题干信息,揣摩命题意图,明确答案指向.

3.表述准确规范,通顺连贯,切忌语病。

方法点拨

创意精练

一、阅读下面的文字,完成1~5题。

“我们走吧!”这或许是你和小伙伴一起出去玩之前,最常说的一句话。然而,

如果你回到古代,和古人交上朋友,对他们说出这四个字时,你的朋友或许会大惊

失色,以为发生了什么。

为什么会这样呢?原来,现代汉语中的“走”字,在古代其实表示的是“跑”的意

思。而古人用来表示“行走、走路”这类意思的词,有“步”“行”“趋”等。

我们现在所熟悉的一些成语,其最初的含义也与走路有关。“亦步亦趋”的原意

是跟在别人身后走路,别人慢,你也慢;别人快,你也快。后用来形容无论什么事

都效仿或依从别人,比喻没有主见。

①不同的走路速度,②就形容不同的字,③这样说来,④古人走路的规矩一定

很多吧?的确,儒家经典《礼记》中细致地规定了人们在不同时间、不同场合的走

路方法和姿态。

大夫、士进出国君宫殿的大门时,应该靠着门的一边走,不能从门正中大摇大

摆地穿过,也不能踩到门槛;下级官员见到上级,以及臣子面见皇帝、皇后等贵族

时,必须低头弯腰,小步快走,采用“趋”的姿势,以示尊敬。

《礼记》甚至对男女走路的位置都有要求:在路上,男性靠右走,女性靠左走,

车辆从路中间通行。这种男女分开走的规定又叫“男女异路”,汉魏时期还曾强制推

广。到了唐代,一个叫马周的官员提出了新的走路方式——“城门入由左,出由右”,

规定行人进出城门、宫殿门时,无论男女,要进门的一律走门的左边,要出门的一

律走门的右边,“左入右出”其实就是要求人们从右侧通行,这项规则一直延续至今。

能让车辆行驶的大路,在古代常被称为“道”,只能走人、不能行车的小路被称

为“径”。《史记·陈涉世家》里有“会天大雨,道不通”的句子,____,这里的“道”和

“径”就分别表示“大路”和“小路”。《周礼》中记载,周朝负责道路交通的官员叫“野

庐氏”,职责之一就是制止人们乱走小路,引导他们走“正道”。在古人的心目中,走

路是一件非常重要的事情。从一个人走路的姿态、步伐,就可以判断他的品行好坏,

而努力使自己走路时的仪态符合规范,也是修身养性的一个重要部分。

1.下列句子中的“什么”与文中加点的“什么”,意义和用法相同的一项是( )

A.他们仿佛在谈论什么。

B.只要认真学,什么都能学会。

C.这次排演的课本剧里你担任什么角色?

D.什么?九点了,车还没有开!

[解析] 文中加点的“什么”是疑问代词,虚指,表示不确定的事物。A.疑问代词,虚指,

表示不确定的事物。B.疑问代词,任指,用在“都”前面,表示所说的范围之内没有例

外。C.疑问代词,用在名词前,问人或事物。D.疑问代词,表示惊讶。故选A。

√

2.文中画波浪线的句子中有一处表述不当,请指出其序号并做修改,要求修改后的

语句与上下文的衔接流畅自然。

答:_______________________________________

语句:②;修改为:“就用不同的字形容”。

[解析] 语句②的主语是“不同的走路速度”,与“就形容不同的字”搭配不当,应改为

“就用不同的字形容”。

3.请在文中横线处仿照上句补写恰当的句子,要求内容贴切,语意连贯。

[答案] 《归去来兮辞》里有“三径就荒,松菊犹存”的句子

[解析] 前文引用了《史记·陈涉世家》中的句子用以说明“道”的意思,而后文却同时

说到“道”和“径”的意思,所以横线处应引用有关“径”的句子,并且要指明出处,可

填“《归去来兮辞》里有‘三径就荒,松菊犹存’的句子”之类的语句。

4.在古人的心目中,走路是一件非常重要的事情,有很多的规矩和限制,你对此有

什么看法?请简要评价。要求:使用含有转折关系的语句,不超过80个字。

答:____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

[解析] 第4段提及“儒家经典《礼记》中细致地规定了人们在不同时间、不同场合的走

路方法和姿态”,第5段进行具体阐释,据此可概括出关键信息:在古代,不同的场合对

人们走路的方法和姿态有不同的要求。第6段提及“《礼记》甚至对男女走路的位置都

有要求”,这一句可直接作为答案的关键语句。分析这些规则可知,这些规则看起来

很烦琐,束缚了人们的行为。第7段提及“在古人的心目中,走路是一件非常重要的事

情。从一个人走路的姿态、步伐,就可以判断他的品行好坏,而努力使自己走路时的

仪态符合规范,也是修身养性的一个重要部分”,可概括出关键信息:古人走路的这些

规则,能够让人不断地提高自己的修养。第6段亦提及“‘左入右出’其实就是要求人们

从右侧通行,这项规则一直延续至今”,可概括出关键信息:有关走路的一些规则一直

延续至今。题干要求用表示转折关系的句子进行阐述,可先说这些规则看似烦琐,再

说这些看似烦琐的规则的重要性。将以上关键信息加以整合即可。

4.在古人的心目中,走路是一件非常重要的事情,有很多的规矩和限制,你对此有

什么看法?请简要评价。要求:使用含有转折关系的语句,不超过80个字。

答:____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

在古代,不同的场合对人们走路的方法和姿态有不同的要求,甚至对男女走

路的位置都有要求,但是这些看似烦琐的规则却能够让人不断地提高自己的修养,

甚至一些规则一直延续至今。

5.学校举行成语文化知识讲解活动,邀请你参加。请参照文中对“亦步亦趋”的解释,

讲解下面两个成语。

趋之若鹜 寸步难行

答:____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

[解析] 原文对“亦步亦趋”的解释,是先解释这个成语的原意,然后解释它的引申义

和比喻义。“趋之若鹜”中“趋”是“跑”的意思,“鹜”是“鸭子”的意思,所以“趋之若鹜”

的原意是像鸭子一样,成群地跑过去。再解释“趋之若鹜”的引申义和比喻义,用“鹜”

来喻人,“鹜”所趋,比喻许多人争着去追逐某种事物,并且从感彩上看为贬义。

“寸步难行”中“寸步”指一小步,“寸步难行”的原意是连一步都难以行走,形容走路、

行动困难。再解释“寸步难行”的引申义和比喻义,将走路比喻成做事,说明做事就

像走路一样很艰难,所以“寸步难行”的比喻义为开展某项工作困难重重。

5.学校举行成语文化知识讲解活动,邀请你参加。请参照文中对“亦步亦趋”的解释,

讲解下面两个成语。

趋之若鹜 寸步难行

答:____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(示例)“趋之若鹜”原意是像鸭子一样,成群地跑过去。后用来比喻许多人争

着去追逐某种事物(含贬义)。“寸步难行”原意指连一步都难以行走,用来形容走

路、行动困难。也用来比喻开展某项工作困难重重。

二、阅读下面的文字,完成6~8题。

瑞宣想:老三必定在外面做过了惊天动地的事,所以才被派来做最危险的工作。

哈,他教老三逃出去的,老三的成功也间接地应当是他自己的成功!好,无论怎么

说吧,有这么一个弟弟就够给自己赎罪的了。过了一会儿,他不那么高兴了。假若

老三问他:“父亲呢?”他怎么回答?他自己留在家里是为尽孝。可是,他既没保住

父亲的命,也没能给父亲报仇!他出了汗,他没脸去见老三!

他想去告诉母亲、祖父和邻居们:“我们祁家的英雄回来了!”可是,他没有动。

他必须替自家的英雄严守秘密。这个,使他难过,又使他高兴。

他开开屋门,看看日影。影子告诉他,还没到正午。他不知道怎么迷迷糊糊地

走出街门。走了半天,他才明白过来,时间还太早。他依然走得很快,好像已管束

不住自己的脚。是的,他是去看他的弟弟,与中国的英雄。

哼,老三必定像一个金盔金甲的天神,那么尊严威武!

6.文中有三个叠词“开开、看看、迷迷糊糊”,说说它们和“开、看、迷糊”相比,语意

上各自有什么不同。

答:____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

[解析] “开开”“看看”虽然有“开”和“看”的意思,但是具有非常浓郁的口语色彩和生活

气息,若改成“开”和“看”就成了客观的叙述,表达效果大打折扣;“迷迷糊糊”虽有“迷

糊”的意思,但叠词的使用,突出了人物的精神状态,表现了瑞宣想见到老三的迫切

心理。三个词均是叠词,又有强烈的口语色彩,符合人物身份和语段的语言风格。

6.文中有三个叠词“开开、看看、迷迷糊糊”,说说它们和“开、看、迷糊”相比,语意

上各自有什么不同。

答:____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

[解析] “开开”“看看”虽然有“开”和“看”的意思,但是具有非常浓郁的口语色彩和生活

气息,若改成“开”和“看”就成了客观的叙述,表达效果大打折扣;“迷迷糊糊”虽有“迷

糊”的意思,但叠词的使用,突出了人物的精神状态,表现了瑞宣想见到老三的迫切

心理。三个词均是叠词,又有强烈的口语色彩,符合人物身份和语段的语言风格。

①开开,有“打开”的意思;看看,有“观看”的意思。“开开”“看看”带有口语性

质,带有浓郁的生活气息。②迷迷糊糊,叠词的使用,突出了他不清醒的状态。③

若将三个词都改成非叠词,表达生硬,不符合语段的语言风格。

7.对文学作品来说,标点标示的停顿,有时很有表现力。请分析文中画横线的句子

中的逗号是怎样增强表现力的。

答:____________________________________________________________________

_______________________________________________

[解析] 逗号把句子分割成了短句,“这个”是画横线句的主语,逗号将主语单独列出,

让“这个”所指代的前文内容更加突出;“使他难过,又使他高兴”中,逗号将两种心

理隔开,表明“他必须替自家的英雄严守秘密”这件事让瑞宣产生了两种矛盾的心理,

逗号将两种矛盾心理隔开,让人物心理更加突出。

7.对文学作品来说,标点标示的停顿,有时很有表现力。请分析文中画横线的句子

中的逗号是怎样增强表现力的。

答:____________________________________________________________________

_______________________________________________

①第一个逗号把主语和谓语隔开,起到了强调主语的作用;②第二个逗号把两个谓语隔开,形成短句,表现了人物的矛盾心理。

[解析] 逗号把句子分割成了短句,“这个”是画横线句的主语,逗号将主语单独列出,

让“这个”所指代的前文内容更加突出;“使他难过,又使他高兴”中,逗号将两种心

理隔开,表明“他必须替自家的英雄严守秘密”这件事让瑞宣产生了两种矛盾的心理,

逗号将两种矛盾心理隔开,让人物心理更加突出。

8.文中画波浪线的两处句子,都有“像”,说说二者表意上的不同。

(1)好像已管束不住自己的脚。

(2)老三必定像一个金盔金甲的天神。

[解析] “像”是一个多义词。第(1)句中的“好像”一词是“似乎”的意思,表明瑞宣走得

快,腿脚似乎不受支配,突出了他想见到老三的迫切心理。第(2)句中的“像”是比喻

词,将老三的形象比喻成“金盔金甲的天神”,形象具体地描绘出瑞宣想象中的老三的

形象。

8.文中画波浪线的两处句子,都有“像”,说说二者表意上的不同。

(1)好像已管束不住自己的脚。

(2)老三必定像一个金盔金甲的天神。

(1)“好像”是“似乎”的意思,表现了瑞宣想见到老三的迫切心理。(2)“像”是

比喻词,突出相似性,描绘出瑞宣想象中老三的庄严威武的形象。

[解析] “像”是一个多义词。第(1)句中的“好像”一词是“似乎”的意思,表明瑞宣走得

快,腿脚似乎不受支配,突出了他想见到老三的迫切心理。第(2)句中的“像”是比喻

词,将老三的形象比喻成“金盔金甲的天神”,形象具体地描绘出瑞宣想象中的老三的

形象。

答:___________________________________________________________________

_________________________________________________________________

三、阅读下面的文字,完成9~10题。

赛里木湖正南,即果子沟。车到果子沟,雨停了。我们来得不是时候,没有看

到满山密雪一样的林檎的繁花,但雨后果子沟给我留下一个非常美的印象。

吉普车在山顶的公路上慢行着,公路一侧的下面是重重复复的山头和深浅不一

的山谷,山和谷都是绿的,但绿得不一样。浅黄的、浅绿的、深绿的。每一个山头

和山谷都是一种绿法。大抵越是低处,颜色越浅;越往上,越深。新雨初晴,日色

斜照,细草丰茸,光泽柔和,在深深浅浅的绿山绿谷中,星星点点地散牧着白羊、

黄犊、枣红的马,十分悠闲安静。迎面陡峭的高山上,密密地矗立着高大的云杉。

一缕一缕白云从黑色的云杉间飞出。这是一个仙境。我到过很多地方,从来没有觉

得什么地方是仙境。到了这儿,我觉得这里该出现一个小小的仙女,穿着雪白的纱

衣,披散着头发,手里拿一根细长牧羊杖,赤着脚,唱着歌,歌声悠远,回绕在山

谷之间……

从伊犁返回乌鲁木齐,重过果子沟。果子沟不是来时那样了。草、树、山,都

有点发干,没有了那点灵气。我不复再觉得这是一个仙境了。旅游,也要碰运气。

我们在大风雨中过赛里木,雨后看果子沟,皆是( )的事。

9.文中加点的两个重叠形式,和“重复的”“深浅的”相比,表达效果上有什么不同?

答:____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

[解析] 由原文“公路一侧的下面是重重复复的山头和深浅不一的山谷”可知,“重重

复复的”比“重复的”更能突出山头层层叠叠的层次感,也突出了山势的波澜起伏。原

文“但绿得不一样。浅黄的、浅绿的、深绿的。每一个山头和山谷都是一种绿法。大

抵越是低处,颜色越浅;越往上,越深。新雨初晴,日色斜照,细草丰茸,光泽柔

和,在深深浅浅的绿山绿谷中,星星点点地散牧着白羊、黄犊、枣红的马,十分悠

闲安静”,描写了丰富多样的、不同层次的绿色,据此可知,“深深浅浅的”比“深浅

的”更能照应前文“但绿得不一样”,表现了绿色的多样。“重重复复”“深深浅浅”都属

于叠音词,叠音词读起来节奏更加舒缓悠扬,富有音乐美。

9.文中加点的两个重叠形式,和“重复的”“深浅的”相比,表达效果上有什么不同?

答:____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

①“重重复复的”比“重复的”更能突出山头层层叠叠的层次感,也突出了山势的

波澜起伏;②“深深浅浅的”比“深浅的”更能照应前文“但绿得不一样”,表现了绿色

的多样;③叠音词读起来节奏更加舒缓悠扬,富有音乐美。

10.将下列俗语填入文中括号内,恰当的一项是( )

A.到什么山上唱什么歌 B.可遇而不可求

C.秤杆离不开秤砣 D.船到桥头自然直

[解析] A.到什么山上唱什么歌:比喻根据实际情况,采取灵活方法办事。B.可遇而

不可求:只能偶然遇到,不能刻意求得。指珍贵稀有,不容易得到。C.秤杆离不开

秤砣:指秤杆和秤砣关系密切,谁也离不开谁。形容关系密不可分。D.船到桥头自

然直:船到了桥头自然会拨直船身过去。比喻事情到了非解决不可的时候自然会有

解决的办法。根据第3段“从伊犁返回乌鲁木齐,重过果子沟。果子沟不是来时那样

了。草、树、山,都有点发干,没有了那点灵气。我不复再觉得这是一个仙境了。

旅游,也要碰运气”可知,此处是说果子沟的雨后美景并非总能看到,只能碰时机,

填入“可遇而不可求”更恰当。故选B。

√

故事导入

清朝末年太平天国将领陈玉成率兵猛攻六合城。守将温绍原对城能否守住没有把握,只好一面拼命顽强抵抗,一面上奏朝廷。

奏折上写道:“城在臣在,城亡臣亡。”看似要决一死战。但是温绍原在上表之时,又暗中让手下人挖了一条直通城外的地道,以备城被攻破之后可以逃跑。

他的一个心腹私下问他:“如此安排,将来皇上问罪,该作如何解答呢 ”温绍原笑着回答:“我不明明写着‘城亡臣亡’吗 ”

想想这其中有什么奥妙之处。

语言文字运用

正确使用词语

2025届高考二轮复习之——

复习学习目标

1.立足教材,拓展课外知识,归纳分类,广积词语。

2.掌握词语填空、理解、辨析的答题方法和步骤。

年份 卷别 所考词语 提问方式

2024 全国II卷 相信 (动词) 22. 下列句子中的“相信”与文中加点的“相信”,意义和用法相同的一项是( )(3分)

全国 I卷 恢复疲劳 (新词语) 22. 文中画波浪线的“恢复疲劳”,有人说不合逻辑,有人说可以使用。你的看法是什么?请简要说明理由。

全国甲卷 要 (动词) 17. 下列句子中的“要”与文中加点的“要”,意义相同的一项是( )

考情分析

年份 卷别 所考词语 提问方式

2023 新高考 Ⅰ卷 处处、微微、早早(叠词的结构语义) 文中有三个重叠形式“处处、微微、早早”,说说它们和“处、微、早”相比,语意上各自有什么不同。(3分)

像……似的 (词语的结构语义) 语言文字运用Ⅰ和Ⅱ中画波浪线部分,都有“像……似的”,说说二者表意上的不同。(3分)

全国乙卷 能 (动词) 下列句子中的“能”与文中加颜色的“能”,意义和用法相同的一项是(3分)

是 (动词) 下列句子中画横线部分与文中画横线部分的语句,用法和作用相同的一项是(3分)

2022 全国乙卷 打比仗 (新词语) 20.“眼中风”因和脑血管疾病“中风”有诸多相似而得名。与此类似,“打笔仗”源自“打仗”。请简述“打笔仗”的含义并分析它得名的缘由。(4分)

作用题

命题特点

近年来,高考在实词、虚词方面的考查分两个阶段:

第一阶段是从2016年至2021年,主要考查近义实词、虚词的选用。以实词为主,所选词语不偏不怪,皆为生活、学习中常见常用的,难度不大。所用题型为选择题。

第二阶段为2022年及之后,主要考查多义词、新词语,仍以实词为选择题与简答题兼有,这是新的考查方向,值得研究。

从近两三年来看,不再单独设题,而是与其他考点放在一个语段中考查。

类型一

成语运用

①基于语境的准确填空

②与病句修改有机糅合

③基于真实情境的创新运用

④与文言文巧妙结合

[原文](2023·新高考II卷)------任仙鹤如何啄,如何气恼,如何焦急,乌龟就是岿然不动,让仙鹤 ① ,以至于本应是胜利者的仙鹤,反而着急地叫了又叫……

见我对皮影戏有兴趣,服务员就介绍说,皮影戏是当地居民喜闻乐见的艺术形式,有悠久的历史。皮影是用驴皮或牛皮刻成人物、动物,用细绳拴着,再连接着小竹竿。艺人在幕后操纵着小竹竿,皮影则甩手投足,舞枪弄棍,骑马冲杀,无所不能,往往令观众 ② 。

18. 请在文中横线处填入恰当的成语。

①基于语境的准确填空。

首先要根据段落话题和上下文,明确要填成语的基本表意,然后根据语法、语境,在自己掌握的成语中,选择最恰当的一个,填在横线处。要注意的是,填入的成语须满足三个条件:一是所填的必须是成语,二是该成语的使用要合乎语意和语法,三是不能出现错别字。

题型分类

成语运用

解析:本题考查学生正确使用成语的能力。

第①处,根据语境,乌龟把头和四肢缩进壳里,让仙鹤无可奈何,对付不了,应填表示没有处置办法的词语,所以可填充“奈何不得”。

第②处,根据上文“皮影则甩手投足,舞枪弄棍,骑马冲杀,无所不能”,可推断是写皮影戏生动多姿、吸引观众的表演场面,故填充“如醉如痴”。

答案: ①奈何不得 ②如醉如痴

①基于语境的准确填空。

首先要根据段落话题和上下文,明确要填成语的基本表意,然后根据语法、语境,在自己掌握的成语中,选择最恰当的一个,填在横线处。要注意的是,填入的成语须满足三个条件:一是所填的必须是成语,二是该成语的使用要合乎语意和语法,三是不能出现错别字。

题型分类

成语运用

奈何不得:没有办法对付或处置。

如醉如痴:形容入迷于某种事物而失去自制的神态。

阅读下面的文字,完成后面的题目。(见二轮教辅141页)

马莲草长在西小园的南墙根处,属于A____的那种。谁也不知道它是何时长出

来的,很茂盛,也很茁壮,蓬蓬勃勃的。我小时候总以为它是韭菜,揪下一片叶放

到嘴里咬,硬硬的,根本咬不动。母亲便微笑着告诉我,它叫马莲草,叶子晒干之

后可以用来捆粽子,既结实又耐用。家里其他人对马莲草都B___,只有母亲,会不

定时地给它浇浇水。马莲草疯了似的生长,叶片肥肥大大的,像一柄柄弯曲的宝剑。

更神奇的是,在蓬勃的叶子中间,竟然开出了蓝紫色的小花。那一丛淡雅的紫花,

委婉,高洁,不屈,加有淡淡清香飘出,如仙子,如隐士。花不大而富丽,香不远

而含情,比温室里的C____不知要高明多少。母亲更加用心地伺候,比伺候那些娇

贵的蔬菜还要过之。

等到马莲草下面的叶片已经弯到了地面,母亲用割韭菜的刀子从根部割下,捆

成粗粗的一捆。我感到很可惜,母亲倒不在意,只是淡淡地说,它还可以长出来的,

就像韭菜,割一茬再长一茬。韭菜没少见过,一茬过后会更加茁壮,马莲草会是这

样吗?看来只有人是最脆弱的,死过之后绝不会再生。

1.请在文中横线处填入恰当的成语。

[答案] A默默无闻(毫不起眼) B毫不在意(不闻不问/漠不关心) C奇花异草

[解析] 本题考查正确使用成语的能力。A处,结合“马莲草长在西小园的南墙根处”

“谁也不知道它是何时长出来的”可知,马莲草的生长不为人知,故此处可填“默默无

闻”或“毫不起眼”。默默无闻:不出名;不为人知道。毫不起眼:指没有特点,一点

也不吸引别人的注意。B处,结合后文“只有母亲,会不定时地给它浇浇水”可知,

此处语境是将家里其他人对马莲草的态度与母亲对马莲草的态度进行对比,强调家

里其他人对马莲草漠不关心,故此处可填“毫不在意”或“不闻不问”或“漠不关心”。

毫不在意:指丝毫不在乎或不介意。不闻不问:既不听也不问,形容漠不关心。漠

不关心:形容对人或事物冷淡,一点儿也不关心。C处,此处语境是将马莲草与温

室里的花草做对比,故此处可填“奇花异草”。奇花异草:指奇异的花草。

(2023·新高考I卷)------有一位记者,①拥有人们只能望其项背的超强记忆力。②他虽然能轻松地记住一长串数字,③却发现不了其中的规律;④他脑海里充满各种孤立的事实,⑤却不能归纳出一些模式将它们组织起来。⑥这促使他不能理解隐喻等修辞手法,⑦甚至复杂一点的句子。⑧记忆大师奥布莱恩曾多次获得世界记忆锦标赛冠军,⑨虽然他的阅读理解能力比常人低很多,⑩听课的时候也很难集中注意力。也许正是牺牲了一部分记忆,我们才有了独一无二的归纳和抽象思维能力。

19. 文中第二段有三处表述不当,请指出其序号并做修改,使语言表达准确流畅,逻辑严密。不得改变原意。

②与病句修改有机糅合。

把恰当使用成语放到了修改病句题里,既考查了成语运用,又考查了病句辨析与修改。注意的是,在病句辨析与修改的题中,看到成语,一定要注意成语是否运用得当。

题型分类

成语运用

解析:本题考查学生正确使用词语以及辨析修改病句的能力。

(2023·新高考I卷)------有一位记者,①拥有人们只能望其项背的超强记忆力。②他虽然能轻松地记住一长串数字,③却发现不了其中的规律;④他脑海里充满各种孤立的事实,⑤却不能归纳出一些模式将它们组织起来。⑥这促使他不能理解隐喻等修辞手法,⑦甚至复杂一点的句子。⑧记忆大师奥布莱恩曾多次获得世界记忆锦标赛冠军,⑨虽然他的阅读理解能力比常人低很多,⑩听课的时候也很难集中注意力。也许正是牺牲了一部分记忆,我们才有了独一无二的归纳和抽象思维能力。

【答案】语句①可修改为:拥有人们难以望其项背的超强记忆力。语句⑥可修改为:这导致他不能理解隐喻等修辞手法。语句⑨可修改为:但是他的阅读理解能力比常人低很多。

②与病句修改有机糅合。

把恰当使用成语放到了修改病句题里,既考查了成语运用,又考查了病句辨析与修改。注意的是,在病句辨析与修改的题中,看到成语,一定要注意成语是否运用得当。

题型分类

成语运用

“望其项背”表示赶得上或比得上,多用于否定式,故可将“只能”改为“难以”。

搭配不当,“促使”意为推动使达到一定目的,用在语境中不合适,故应将“促使”改为“导致”。

转折关系,故应将“虽然”改为“但是”。

[原文](2023·全国甲卷)21. 星球小学邀请你给学生讲解成语。请从下列三个成语中任选一个,借鉴第三位教师的讲解方法,拟出讲解要点。要求阐释准确,语言流畅,不超过60个字。

卧薪尝胆 庖丁解牛 一鼓作气

见二轮教辅P141页

③基于真实情境的创新运用。

给出特定的语境,根据语境,对成语来源或者含义进行合理运用。作答关键,在于审题和成语积累。

题型分类

成语运用

解析:本题考查学生语言表达之仿写句子、拟写要点的能力。

题干要求从所给三个成语中选择一个给学生讲解,要求借鉴第三位教师的讲解方法,只拟写讲解要点,并有字数限制。分析第三位教师讲解的内容,这是先讲解了与成语有关的故事,解释成语的基本意思;再讲成语现在的含义(比喻义)。

答案示例 :“卧薪尝胆”:①越王立志报仇,夜里睡柴草,饭前尝苦胆,敦促自己不忘报仇雪耻。②后来用以表示刻苦自勉,奋发图强。

“庖丁解牛”:①庖丁为文惠君分割牛,运刀准确自如。②后来用以表示技艺高超,运用得心应手。

“一鼓作气”:①古代击鼓进军,第一通鼓士气高涨,第二通以后逐渐衰竭。②后来用以表示趁着刚开始劲头儿大时,一口气把事情完成。

③基于真实情境的创新运用。

给出特定的语境,根据语境,对成语来源或者含义进行合理运用。作答关键,在于审题和成语积累。

题型分类

成语运用

④与文言文巧妙结合

[2024年·新高考Ⅱ卷]

11. 下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A. 燕,同“宴”,指宴饮,成语有“新婚燕尔”,其中的“燕”字意思与此相同。

B. 怪,以……为怪,意动用法,与《师说》中“不耻相师”的“耻”用法相同。

C. 为寿,向尊长敬酒并祝长寿,《鸿门宴》“沛公奉卮酒为寿”的礼仪与此相同。

D. 式,同“轼”,指扶轼,与《周亚夫军细柳》“改容式车”的“式”意思相同。

类型二

词语辨析

① 意义或用法

② 意义和用法

考情分析

年份 卷别 所考词语 提问方式

2023 新高考 Ⅱ卷 谁 (代词) 下列句子中的“谁”和“耳机一戴,谁也不爱”中的“谁”,意义和用法相同的一项是(3分)

全国 乙卷 能 (虚词) 下列句子中的“能”与文中加点的“能”,意义和用法相同的一项是(3分)

2022 新高考 Ⅰ卷 你 (代词) 下列句子中的“你”和文中画横线处的“你”,用法相同的一项是(3分)

考点要求 考题统计 考情分析

正确使用词语(词语的意义与用法) 2022年新高考Ⅰ卷 代词 3分 2023年全国乙卷 副词 3分 2023年新高考Ⅱ卷 代词 3分 2024年全国甲卷 副词3分 2024年新高考Ⅱ卷 动词 3分 词语的意义与用法,主要考查虚词中的副词、介词、助词等,实词的中代词、动词。考题设计侧重于具体的语言情境。

备考策略:词语的意义与用法,主要包括两个方面,意义即意思,即词语在上下语境中含义;用法,指的是词语的在语句的语法作用,侧重于分析词语的修辞、色彩等用法以及词语在句子中的成分。

2022年到2024年高考词语意义与用法考情统计

近年来,高考对实词、虚词的考查主要以考查代词、多义词,虚词在不同语境中的的意义及用法为主。常见题型为选择题,分值3分。这是新的考查方向,值得研究。

从近两三年来看,不再单独设题,而是与其他考点放在一个语段中考查。

命题特点

考点·直击

词语

词的基本义、引申义、比喻义以及语境义

类型 定义 注意 示例

基本义 最初的或最常用的意义 应记住本义 海:大洋靠近陆地的部分,有的大湖也叫海。如:青海

引申义 由本义演变产生。与本义有“子与母”“流与源”的关系 牢记本义的基础上,学会引申义 海 量 :指极大的数量、酒量。

引申为广大、博大之义

比喻义 通过基本义的比喻,用法逐步固定下来的新义 比喻义虽然是通过比喻用法逐渐形成的,但它已经成为一个新的固定意义 人海:像汪洋大海一样的人群;也指社会

语境义 是在语境中临时赋予的,离开了具体的语言环境,其意义便不存在了,是不固定的 词的语境义一旦固定下来,就变成了词的引申义或比喻义 粉丝:原指用绿豆等的淀粉制成的线状食品,现在也指迷恋、崇拜某个名人的人

小贝想请局长帮忙,所以去送“红包”。他们之间发生了一段有趣的对话:

局长:你这是什么意思①?

小贝:没什么,就是想意思意思②。

局长:那你可就不够意思③了。

小贝:小意思,小意思④。

局长:呵呵,你这人还真有意思⑤。

小贝:其实我也没别的什么意思⑥。

局长:那我可就不好意思⑦了。

小贝:不,应该是我不好意思⑧。

意图、用意

表示心意

够朋友、够交情

礼品所代表的情谊、心意

情趣、趣味

意图、用意

不客气地收下了

难为情

辨析的方法与技巧

从语境上辨析

[原文](2024·全国甲卷)阅读下面文字,完成17—20题。

天山可谓家喻户晓,但真正了解它的人恐怕不多。怎样算是真正了解天山呢?不妨做个测试。你闭上眼睛,念出"天山"这个名字,试试看,能不能想象出一幅天山的全景图来?在这幅全景图里,山脉或平行或交错,许多巨大的、汽车要开上很久很久的盆地坐落其间。------

17.下列句子中的"要"与文中加点的"要",意义相同的一项是(3分)

A.描绘"寒风扫高木"的景况,用"木"字要比用"树"字更合适。

B.莲花池边有个小酒店,我们走进去,打了半斤酒,还要了些菜。

C.台儿沟没有学校,香雪每天上学要到十五里以外的公社去。

D.等枣树的叶子落尽,树上的枣子红完,西北风就要起来了。

①意义或用法

本题考查重点是辨析词语在不同语境中的含义或者用法的能力。要求学生能够掌握常见词语的意义或者用法。

题型分类

词语辨析

“要”意思是需要。

表示估计,用于比较

即将来临。

需要

讨。表示希望将某种事物归自己所有 。

C

[原文](2023·新高考II卷)阅读下面的文字,完成下面小题。

“耳机一戴,谁也不爱”。周围的世界有时太嘈杂了,但想安静一下不被打扰也很容易------

20. 下列句子中的“谁”和“耳机一戴,谁也不爱”中的“谁”,意义和用法相同的一项是

A. 怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?

B. 生活中谁都需要表达和交流。

C. 我本来是跟他开玩笑的,谁知道他竟然生气了。

D. 我越来越深刻地感觉到谁是我们最可爱的人!

②意义和用法

本题考查重点是辨析词语在不同语境中的含义和用法的能力。考查形式是语境客观题,重点考查的是学生正确掌握常见词语的意义和用法,不存在审题难度,要求学生能够掌握常见词语的意义,并且能够灵活运用。

题型分类

词语辨析

表示任指,指任何人。

指什么人。

指说话者和听话者双方都十分确定的人。

指表示不能肯定的人。

指任何人

B

真题感悟

【真题感悟】

“词语的意义与用法”考题,主要包括两个方面,意义即含义,用法即语法作用。答题时,应结合上下文语境兼顾两个方面,特别注意:含义相同而语法不同、语法相同而含义不同。分析语法作用,要特别关注词语在句子中的成分。

《哪吒之魔童闹海》中“小爷是魔,那又如何?”,如果改成,“我是魔,那又如何?”,原句表达效果更好,为什么?

1."小爷"的自称带有桀骜不驯的江湖气,这种充满市井烟火气的称谓与哪吒反叛者的身份高度契合,相较之下"我是魔"消解了哪吒骨子里的混世魔王气质;

2."小爷"隐含着对既定身份标签的戏谑解构,表达对世俗偏见的蔑视;

3.原台词韵律节奏更强,改为"我是魔"后,语句失去矛盾修辞的张力。

类型三

词语表达效果

新词语是词汇中的动态系统。词汇同语音、语法比较起来,与社会生活的关系更直接。社会生活的发展变化,都会很快反映到词汇中,使得一些旧词语逐渐消失,而许多新词语又不断在交际场合和传播媒体中出现变化更替的速度是惊人的。

词语的“新”“旧”只能是相对而言的,不同时期都会有那个时期的新词语,某个时期的新词语也不可能永远是新词语。

对于新词语的“存活期限”,多数学者认为,一个词语从产生到被人熟悉成为通用词语的过程一般需要20年左右。因此,新词语同流行时间较短的网络用语、流行语要有所区别,应以最新版的现代汉语词典中新收录的词语为依据。

考法3 赏析词语(新词语)表达效果

年份卷别 提问方式 命题特点

2024年 新高考Ⅰ卷 22.文中画波浪线的“恢复疲劳”,有人说不合逻辑,有人说可以使用。你的看法是什么?请简要说明理由。(3分) 1、考查语言的表达效果是高考最新动向及独特的命题视角。

2023年 新高考Ⅰ卷 20.文中有三个重叠形式“处处、微微、早早”,说说它们和“处、微、早”相比,语意上各自有什么不同。(3分)

考情微观

年份卷别 提问方式 命题特点

2023年全国I卷 22.画波浪线部分,都有“像……似的”,说说二者表意上的不同。(3分) (1)不过我们也不能过于依赖互联网,像互联网可以解决所有问题似的。 (2)使他全身像洗冷水澡似的一哆嗦,一痛快。 2、词语表达效果的考查体现了语言表达手段的综合运用和表达效果的全面分析。

3、主要使用主观题型;初做有点难,但一旦与文学阅读中的艺术欣赏题打通,并没有多大难度。

2022年 新高考Ⅱ卷 20.文中写到自己的祖父,没有一处使用“他”,这样写有什么好处?(4分)

2022年 全国乙卷 18.文中画横线的两处,都由三句话并列而成,但第一处主语“我”只出现一次,第二处主语“你”再三出现,二者的表达效果有什么差别?请简要说明。(4分)

1.(2022·全国乙卷)阅读下面的语段,回答问题。

近日,眼科门诊一连来了几名特殊患者,都是晚上熬夜看手机,第二天早上看不见东西了,这种疾病被称为“眼中风”。“中风”一词原指脑中风,包括缺血性和出血性脑中风,近几年被引入眼科。临床上,眼科医生把视网膜动脉阻塞这类缺血性眼病和视网膜静脉阻塞这类出血性眼病统“眼中风”是眼科临床急症之一,不及时治疗会导致严称为“眼中风”重的视力损害。

20.“眼中风”因和脑血管疾病“中风”有诸多相似而得名。与此类似,“打笔仗”源自“打仗”。请简述“打笔仗”的含义并分析它得名的缘由。

①含义:以所写的文章为武器进行斗争,围绕不同观点展开辩驳和论战。

②缘由:“打笔仗”一词来源于打仗,其和“打仗”有相似之处,都是双方进行交锋、对抗,只不过一个用的是文章,一个用的是兵器。

2.(2024·全国卷I卷)阅读下面的语段,回答问题。

但另一方面,一次性补充过多的睡眠,又会扰乱人体生物钟,使你的睡眠质量大打折扣,同时引发新的疲劳。所以对于“睡眠负债”,要采取“分期偿还”的方式求得解决。其实,( 乙 )。如果质量不佳,睡眠时间再长也难以恢复疲劳。而提高睡眠质量的方法有很多种,如在固定时间起床,以调整身体节律;在睡眠前洗热水澡,以尽量放松身心。只有睡得够,睡得好,坚持不懈,才能从“感觉身心疲惫”成功转化成“感觉棒极了”。

22. 文中画横线的“恢复疲劳”,有人说不合逻辑,有人说可以使用。你的看法是什么?请简要说明理由。

可以使用。“恢复”应理解为使动用法,“恢复疲劳”是强调通过睡眠等方式使疲劳状态得到缓解和消除,恢复到不疲劳的状态,从这个角度理解是符合逻辑的。(如果认为不合逻辑,可从“恢复”一词的常见语义角度说明,言之成理也可)

(1)理解词语的含义和用法(基本义和语境义)

(2)分析用词特点(词性、修辞角度、感彩、描写角度、语体色彩)

(3)分析表达效果(内容、特征、情感、主旨、结构)

方法点拨

考法3 赏析词语表达效果

1.从词语修辞的角度分析 常用“修辞手法+词语表现特点+表达效果(人物情感)”这样的方法

答题方式:这个词采用了……的手法;生动形象地写出了……的特点,表现了……的情感(或心理)

2.从词语词性的角度分析 常用“动词/形容词等+词语表现特点+表达效果(人物情感)”这样的方法

答题方式:这个词是……词,生动地写出了……特点,反映了……状态(表达了……情感)

考法3 赏析词语表达效果

3.从词语含义的角度分析 常用“词义+描写对象的特点+作品中人物或者作者的思想感情”这样的方法

答题方式:……的意思是……,写出了……的特点,表达了……感情

4.从人物描写的角度分析 常用“人物描写的方法(外貌、动作、语言、神态、心理)+写出了……的特点,表达了……感情”这样的方法

答题方式:此处是……描写,写出了……的特点,表达了……感情

考法3 赏析词语表达效果

5.从感彩的角度分析 常用“感彩判断(褒贬)+词语表现特点+表达效果(人物情感)”这种方法

答题方式:……原本是褒(贬)义词,这里褒词贬用(贬词褒用),生动形象地写出了……特点,表现了……感情

例题解析

把文中加点的词语“欣然”和“翻阅”用“黯然”和“研读”进行替换,表达效果有何不同 试分析。

老人的背有些佝偻了,当他颤巍巍拄杖欲起时,北大哲学系的王东教授一步抢上前去搀扶他坐好。我们依次见礼,送上鲜花,也送上问候与祝愿。老人扣好颏下的领扣,挺直身子,欣然接受我们的采访和拍照。

采访中方知,张老耳虽稍背,但不用助听器,眼早已老花,每天仍要翻阅报章。指着桌上摊开的书信和《书品》《三点论纲要》《汉字文化》等书,张老说:“老了,一年不如一年了。前几年还能写点东西,现在只能温习旧书,看新书解闷。脑子不会想事喽,不会想事喽。”

三、把握词语效果题

答案:不合适。①欣然:愉快的样子。黯然:心里不舒服、情绪低落的样子。从第1段中老人见到“我们”时“拄杖欲起”,采访拍照前“扣好颏下的领扣,挺直身子”等动作可以看出老人心情是愉快的, “黯然”不符合文意。②研读:钻研阅读。翻阅:翻着看(书籍、文件等)。此时的张老已95岁高龄,耳背眼花,且老人自己也说“脑子不会想事喽”,所以用“翻阅”比较恰当。

1.接触新题型,要镇定不乱,万变不离其宗,透过形式表层,把握考题的本质要求。

2.加强审题,采集题干信息,揣摩命题意图,明确答案指向.

3.表述准确规范,通顺连贯,切忌语病。

方法点拨

创意精练

一、阅读下面的文字,完成1~5题。

“我们走吧!”这或许是你和小伙伴一起出去玩之前,最常说的一句话。然而,

如果你回到古代,和古人交上朋友,对他们说出这四个字时,你的朋友或许会大惊

失色,以为发生了什么。

为什么会这样呢?原来,现代汉语中的“走”字,在古代其实表示的是“跑”的意

思。而古人用来表示“行走、走路”这类意思的词,有“步”“行”“趋”等。

我们现在所熟悉的一些成语,其最初的含义也与走路有关。“亦步亦趋”的原意

是跟在别人身后走路,别人慢,你也慢;别人快,你也快。后用来形容无论什么事

都效仿或依从别人,比喻没有主见。

①不同的走路速度,②就形容不同的字,③这样说来,④古人走路的规矩一定

很多吧?的确,儒家经典《礼记》中细致地规定了人们在不同时间、不同场合的走

路方法和姿态。

大夫、士进出国君宫殿的大门时,应该靠着门的一边走,不能从门正中大摇大

摆地穿过,也不能踩到门槛;下级官员见到上级,以及臣子面见皇帝、皇后等贵族

时,必须低头弯腰,小步快走,采用“趋”的姿势,以示尊敬。

《礼记》甚至对男女走路的位置都有要求:在路上,男性靠右走,女性靠左走,

车辆从路中间通行。这种男女分开走的规定又叫“男女异路”,汉魏时期还曾强制推

广。到了唐代,一个叫马周的官员提出了新的走路方式——“城门入由左,出由右”,

规定行人进出城门、宫殿门时,无论男女,要进门的一律走门的左边,要出门的一

律走门的右边,“左入右出”其实就是要求人们从右侧通行,这项规则一直延续至今。

能让车辆行驶的大路,在古代常被称为“道”,只能走人、不能行车的小路被称

为“径”。《史记·陈涉世家》里有“会天大雨,道不通”的句子,____,这里的“道”和

“径”就分别表示“大路”和“小路”。《周礼》中记载,周朝负责道路交通的官员叫“野

庐氏”,职责之一就是制止人们乱走小路,引导他们走“正道”。在古人的心目中,走

路是一件非常重要的事情。从一个人走路的姿态、步伐,就可以判断他的品行好坏,

而努力使自己走路时的仪态符合规范,也是修身养性的一个重要部分。

1.下列句子中的“什么”与文中加点的“什么”,意义和用法相同的一项是( )

A.他们仿佛在谈论什么。

B.只要认真学,什么都能学会。

C.这次排演的课本剧里你担任什么角色?

D.什么?九点了,车还没有开!

[解析] 文中加点的“什么”是疑问代词,虚指,表示不确定的事物。A.疑问代词,虚指,

表示不确定的事物。B.疑问代词,任指,用在“都”前面,表示所说的范围之内没有例

外。C.疑问代词,用在名词前,问人或事物。D.疑问代词,表示惊讶。故选A。

√

2.文中画波浪线的句子中有一处表述不当,请指出其序号并做修改,要求修改后的

语句与上下文的衔接流畅自然。

答:_______________________________________

语句:②;修改为:“就用不同的字形容”。

[解析] 语句②的主语是“不同的走路速度”,与“就形容不同的字”搭配不当,应改为

“就用不同的字形容”。

3.请在文中横线处仿照上句补写恰当的句子,要求内容贴切,语意连贯。

[答案] 《归去来兮辞》里有“三径就荒,松菊犹存”的句子

[解析] 前文引用了《史记·陈涉世家》中的句子用以说明“道”的意思,而后文却同时

说到“道”和“径”的意思,所以横线处应引用有关“径”的句子,并且要指明出处,可

填“《归去来兮辞》里有‘三径就荒,松菊犹存’的句子”之类的语句。

4.在古人的心目中,走路是一件非常重要的事情,有很多的规矩和限制,你对此有

什么看法?请简要评价。要求:使用含有转折关系的语句,不超过80个字。

答:____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

[解析] 第4段提及“儒家经典《礼记》中细致地规定了人们在不同时间、不同场合的走

路方法和姿态”,第5段进行具体阐释,据此可概括出关键信息:在古代,不同的场合对

人们走路的方法和姿态有不同的要求。第6段提及“《礼记》甚至对男女走路的位置都

有要求”,这一句可直接作为答案的关键语句。分析这些规则可知,这些规则看起来

很烦琐,束缚了人们的行为。第7段提及“在古人的心目中,走路是一件非常重要的事

情。从一个人走路的姿态、步伐,就可以判断他的品行好坏,而努力使自己走路时的

仪态符合规范,也是修身养性的一个重要部分”,可概括出关键信息:古人走路的这些

规则,能够让人不断地提高自己的修养。第6段亦提及“‘左入右出’其实就是要求人们

从右侧通行,这项规则一直延续至今”,可概括出关键信息:有关走路的一些规则一直

延续至今。题干要求用表示转折关系的句子进行阐述,可先说这些规则看似烦琐,再

说这些看似烦琐的规则的重要性。将以上关键信息加以整合即可。

4.在古人的心目中,走路是一件非常重要的事情,有很多的规矩和限制,你对此有

什么看法?请简要评价。要求:使用含有转折关系的语句,不超过80个字。

答:____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

在古代,不同的场合对人们走路的方法和姿态有不同的要求,甚至对男女走

路的位置都有要求,但是这些看似烦琐的规则却能够让人不断地提高自己的修养,

甚至一些规则一直延续至今。

5.学校举行成语文化知识讲解活动,邀请你参加。请参照文中对“亦步亦趋”的解释,

讲解下面两个成语。

趋之若鹜 寸步难行

答:____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

[解析] 原文对“亦步亦趋”的解释,是先解释这个成语的原意,然后解释它的引申义

和比喻义。“趋之若鹜”中“趋”是“跑”的意思,“鹜”是“鸭子”的意思,所以“趋之若鹜”

的原意是像鸭子一样,成群地跑过去。再解释“趋之若鹜”的引申义和比喻义,用“鹜”

来喻人,“鹜”所趋,比喻许多人争着去追逐某种事物,并且从感彩上看为贬义。

“寸步难行”中“寸步”指一小步,“寸步难行”的原意是连一步都难以行走,形容走路、

行动困难。再解释“寸步难行”的引申义和比喻义,将走路比喻成做事,说明做事就

像走路一样很艰难,所以“寸步难行”的比喻义为开展某项工作困难重重。

5.学校举行成语文化知识讲解活动,邀请你参加。请参照文中对“亦步亦趋”的解释,

讲解下面两个成语。

趋之若鹜 寸步难行

答:____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(示例)“趋之若鹜”原意是像鸭子一样,成群地跑过去。后用来比喻许多人争

着去追逐某种事物(含贬义)。“寸步难行”原意指连一步都难以行走,用来形容走

路、行动困难。也用来比喻开展某项工作困难重重。

二、阅读下面的文字,完成6~8题。

瑞宣想:老三必定在外面做过了惊天动地的事,所以才被派来做最危险的工作。

哈,他教老三逃出去的,老三的成功也间接地应当是他自己的成功!好,无论怎么

说吧,有这么一个弟弟就够给自己赎罪的了。过了一会儿,他不那么高兴了。假若

老三问他:“父亲呢?”他怎么回答?他自己留在家里是为尽孝。可是,他既没保住

父亲的命,也没能给父亲报仇!他出了汗,他没脸去见老三!

他想去告诉母亲、祖父和邻居们:“我们祁家的英雄回来了!”可是,他没有动。

他必须替自家的英雄严守秘密。这个,使他难过,又使他高兴。

他开开屋门,看看日影。影子告诉他,还没到正午。他不知道怎么迷迷糊糊地

走出街门。走了半天,他才明白过来,时间还太早。他依然走得很快,好像已管束

不住自己的脚。是的,他是去看他的弟弟,与中国的英雄。

哼,老三必定像一个金盔金甲的天神,那么尊严威武!

6.文中有三个叠词“开开、看看、迷迷糊糊”,说说它们和“开、看、迷糊”相比,语意

上各自有什么不同。

答:____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

[解析] “开开”“看看”虽然有“开”和“看”的意思,但是具有非常浓郁的口语色彩和生活

气息,若改成“开”和“看”就成了客观的叙述,表达效果大打折扣;“迷迷糊糊”虽有“迷

糊”的意思,但叠词的使用,突出了人物的精神状态,表现了瑞宣想见到老三的迫切

心理。三个词均是叠词,又有强烈的口语色彩,符合人物身份和语段的语言风格。

6.文中有三个叠词“开开、看看、迷迷糊糊”,说说它们和“开、看、迷糊”相比,语意

上各自有什么不同。

答:____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

[解析] “开开”“看看”虽然有“开”和“看”的意思,但是具有非常浓郁的口语色彩和生活

气息,若改成“开”和“看”就成了客观的叙述,表达效果大打折扣;“迷迷糊糊”虽有“迷

糊”的意思,但叠词的使用,突出了人物的精神状态,表现了瑞宣想见到老三的迫切

心理。三个词均是叠词,又有强烈的口语色彩,符合人物身份和语段的语言风格。

①开开,有“打开”的意思;看看,有“观看”的意思。“开开”“看看”带有口语性

质,带有浓郁的生活气息。②迷迷糊糊,叠词的使用,突出了他不清醒的状态。③

若将三个词都改成非叠词,表达生硬,不符合语段的语言风格。

7.对文学作品来说,标点标示的停顿,有时很有表现力。请分析文中画横线的句子

中的逗号是怎样增强表现力的。

答:____________________________________________________________________

_______________________________________________

[解析] 逗号把句子分割成了短句,“这个”是画横线句的主语,逗号将主语单独列出,

让“这个”所指代的前文内容更加突出;“使他难过,又使他高兴”中,逗号将两种心

理隔开,表明“他必须替自家的英雄严守秘密”这件事让瑞宣产生了两种矛盾的心理,

逗号将两种矛盾心理隔开,让人物心理更加突出。

7.对文学作品来说,标点标示的停顿,有时很有表现力。请分析文中画横线的句子

中的逗号是怎样增强表现力的。

答:____________________________________________________________________

_______________________________________________

①第一个逗号把主语和谓语隔开,起到了强调主语的作用;②第二个逗号把两个谓语隔开,形成短句,表现了人物的矛盾心理。

[解析] 逗号把句子分割成了短句,“这个”是画横线句的主语,逗号将主语单独列出,

让“这个”所指代的前文内容更加突出;“使他难过,又使他高兴”中,逗号将两种心

理隔开,表明“他必须替自家的英雄严守秘密”这件事让瑞宣产生了两种矛盾的心理,

逗号将两种矛盾心理隔开,让人物心理更加突出。

8.文中画波浪线的两处句子,都有“像”,说说二者表意上的不同。

(1)好像已管束不住自己的脚。

(2)老三必定像一个金盔金甲的天神。

[解析] “像”是一个多义词。第(1)句中的“好像”一词是“似乎”的意思,表明瑞宣走得

快,腿脚似乎不受支配,突出了他想见到老三的迫切心理。第(2)句中的“像”是比喻

词,将老三的形象比喻成“金盔金甲的天神”,形象具体地描绘出瑞宣想象中的老三的

形象。

8.文中画波浪线的两处句子,都有“像”,说说二者表意上的不同。

(1)好像已管束不住自己的脚。

(2)老三必定像一个金盔金甲的天神。

(1)“好像”是“似乎”的意思,表现了瑞宣想见到老三的迫切心理。(2)“像”是

比喻词,突出相似性,描绘出瑞宣想象中老三的庄严威武的形象。

[解析] “像”是一个多义词。第(1)句中的“好像”一词是“似乎”的意思,表明瑞宣走得

快,腿脚似乎不受支配,突出了他想见到老三的迫切心理。第(2)句中的“像”是比喻

词,将老三的形象比喻成“金盔金甲的天神”,形象具体地描绘出瑞宣想象中的老三的

形象。

答:___________________________________________________________________

_________________________________________________________________

三、阅读下面的文字,完成9~10题。

赛里木湖正南,即果子沟。车到果子沟,雨停了。我们来得不是时候,没有看

到满山密雪一样的林檎的繁花,但雨后果子沟给我留下一个非常美的印象。

吉普车在山顶的公路上慢行着,公路一侧的下面是重重复复的山头和深浅不一

的山谷,山和谷都是绿的,但绿得不一样。浅黄的、浅绿的、深绿的。每一个山头

和山谷都是一种绿法。大抵越是低处,颜色越浅;越往上,越深。新雨初晴,日色

斜照,细草丰茸,光泽柔和,在深深浅浅的绿山绿谷中,星星点点地散牧着白羊、

黄犊、枣红的马,十分悠闲安静。迎面陡峭的高山上,密密地矗立着高大的云杉。

一缕一缕白云从黑色的云杉间飞出。这是一个仙境。我到过很多地方,从来没有觉

得什么地方是仙境。到了这儿,我觉得这里该出现一个小小的仙女,穿着雪白的纱

衣,披散着头发,手里拿一根细长牧羊杖,赤着脚,唱着歌,歌声悠远,回绕在山

谷之间……

从伊犁返回乌鲁木齐,重过果子沟。果子沟不是来时那样了。草、树、山,都

有点发干,没有了那点灵气。我不复再觉得这是一个仙境了。旅游,也要碰运气。

我们在大风雨中过赛里木,雨后看果子沟,皆是( )的事。

9.文中加点的两个重叠形式,和“重复的”“深浅的”相比,表达效果上有什么不同?

答:____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

[解析] 由原文“公路一侧的下面是重重复复的山头和深浅不一的山谷”可知,“重重

复复的”比“重复的”更能突出山头层层叠叠的层次感,也突出了山势的波澜起伏。原

文“但绿得不一样。浅黄的、浅绿的、深绿的。每一个山头和山谷都是一种绿法。大

抵越是低处,颜色越浅;越往上,越深。新雨初晴,日色斜照,细草丰茸,光泽柔

和,在深深浅浅的绿山绿谷中,星星点点地散牧着白羊、黄犊、枣红的马,十分悠

闲安静”,描写了丰富多样的、不同层次的绿色,据此可知,“深深浅浅的”比“深浅

的”更能照应前文“但绿得不一样”,表现了绿色的多样。“重重复复”“深深浅浅”都属

于叠音词,叠音词读起来节奏更加舒缓悠扬,富有音乐美。

9.文中加点的两个重叠形式,和“重复的”“深浅的”相比,表达效果上有什么不同?

答:____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

①“重重复复的”比“重复的”更能突出山头层层叠叠的层次感,也突出了山势的

波澜起伏;②“深深浅浅的”比“深浅的”更能照应前文“但绿得不一样”,表现了绿色

的多样;③叠音词读起来节奏更加舒缓悠扬,富有音乐美。

10.将下列俗语填入文中括号内,恰当的一项是( )

A.到什么山上唱什么歌 B.可遇而不可求

C.秤杆离不开秤砣 D.船到桥头自然直

[解析] A.到什么山上唱什么歌:比喻根据实际情况,采取灵活方法办事。B.可遇而

不可求:只能偶然遇到,不能刻意求得。指珍贵稀有,不容易得到。C.秤杆离不开

秤砣:指秤杆和秤砣关系密切,谁也离不开谁。形容关系密不可分。D.船到桥头自

然直:船到了桥头自然会拨直船身过去。比喻事情到了非解决不可的时候自然会有

解决的办法。根据第3段“从伊犁返回乌鲁木齐,重过果子沟。果子沟不是来时那样

了。草、树、山,都有点发干,没有了那点灵气。我不复再觉得这是一个仙境了。

旅游,也要碰运气”可知,此处是说果子沟的雨后美景并非总能看到,只能碰时机,

填入“可遇而不可求”更恰当。故选B。

√