2025届高考语文复习:小说情节考情分析 课件(共26张PPT)

文档属性

| 名称 | 2025届高考语文复习:小说情节考情分析 课件(共26张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 8.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-04 20:59:53 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

小说情节考情分析

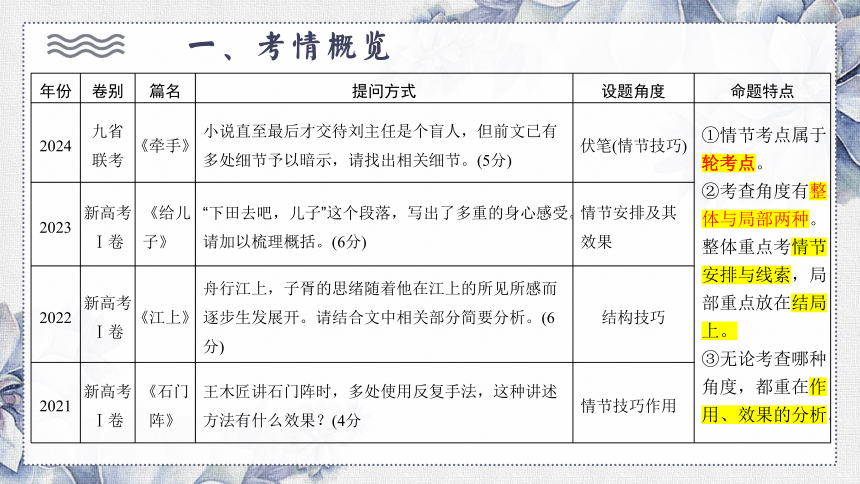

一、考情概览

年份 卷别 篇名 提问方式 设题角度 命题特点

2024 九省 联考 《牵手》 小说直至最后才交待刘主任是个盲人,但前文已有多处细节予以暗示,请找出相关细节。(5分) 伏笔(情节技巧) ①情节考点属于轮考点。

②考查角度有整体与局部两种。整体重点考情节安排与线索,局部重点放在结局上。

③无论考查哪种角度,都重在作用、效果的分析。

2023 新高考 Ⅰ卷 《给儿子》 “下田去吧,儿子”这个段落,写出了多重的身心感受。请加以梳理概括。(6分) 情节安排及其 效果

2022 新高考Ⅰ卷 《江上》 舟行江上,子胥的思绪随着他在江上的所见所感而逐步生发展开。请结合文中相关部分简要分析。(6分) 结构技巧

2021 新高考 Ⅰ卷 《石门阵》 王木匠讲石门阵时,多处使用反复手法,这种讲述方法有什么效果?(4分 情节技巧作用

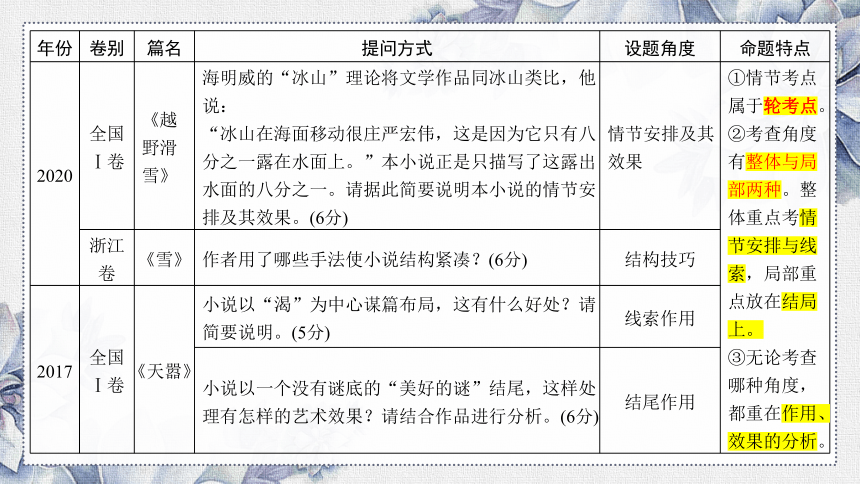

年份 卷别 篇名 提问方式 设题角度 命题特点

2020 全国 Ⅰ卷 《越野滑雪》 海明威的“冰山”理论将文学作品同冰山类比,他说: “冰山在海面移动很庄严宏伟,这是因为它只有八分之一露在水面上。”本小说正是只描写了这露出水面的八分之一。请据此简要说明本小说的情节安排及其效果。(6分) 情节安排及其 效果 ①情节考点属于轮考点。

②考查角度有整体与局部两种。整体重点考情节安排与线索,局部重点放在结局上。

③无论考查哪种角度,都重在作用、效果的分析。

浙江卷 《雪》 作者用了哪些手法使小说结构紧凑?(6分) 结构技巧

2017 全国 Ⅰ卷 《天嚣》 小说以“渴”为中心谋篇布局,这有什么好处?请简要说明。(5分) 线索作用

小说以一个没有谜底的“美好的谜”结尾,这样处理有怎样的艺术效果?请结合作品进行分析。(6分) 结尾作用

小说情节必备知识

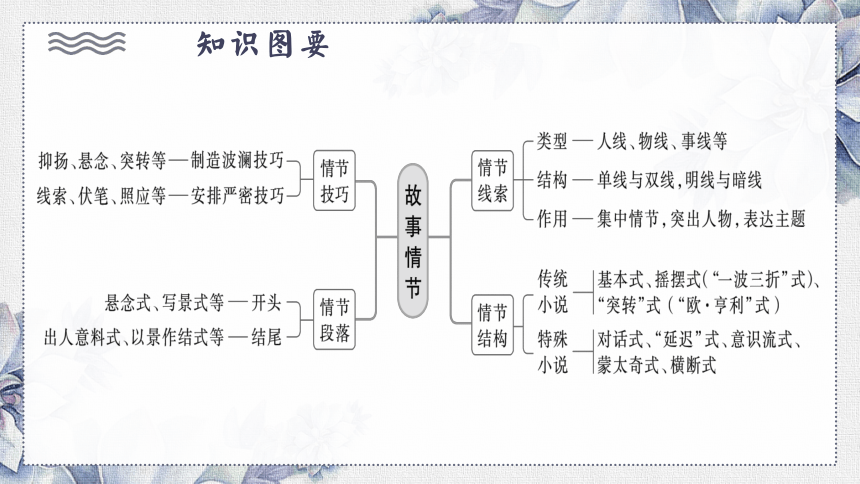

知识图要

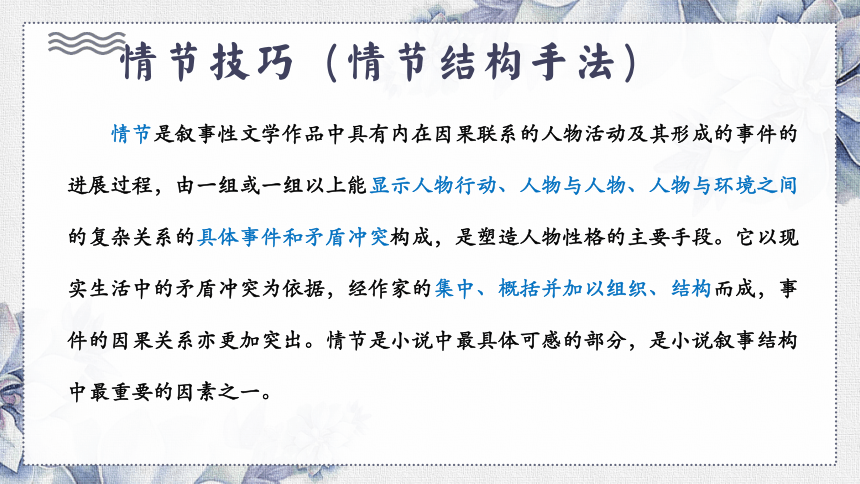

情节技巧(情节结构手法)

情节是叙事性文学作品中具有内在因果联系的人物活动及其形成的事件的进展过程,由一组或一组以上能显示人物行动、人物与人物、人物与环境之间的复杂关系的具体事件和矛盾冲突构成,是塑造人物性格的主要手段。它以现实生活中的矛盾冲突为依据,经作家的集中、概括并加以组织、结构而成,事件的因果关系亦更加突出。情节是小说中最具体可感的部分,是小说叙事结构中最重要的因素之一。

叙事情节安排技巧(9种)

安排开端、发展、高潮、结局过程中运用的技巧。

悬念、照应、伏笔、对比、衬托、铺垫、线索、抑扬、突转

1.悬念

它是指在小说的叙述中先设置一个谜面,藏起谜底,在适当的时候再予以点破,使读者的期待心理得到满足。悬念的主要作用是:设在开头,吸引读者,引人入胜;设在文末,意料之外,情理之中的效果;设在矛盾处,勾连情节,深化内容。

【教材典例】《林教头风雪山神庙》中,小二夫妇见陆谦等人行为鬼祟言谈诡秘,又提到“林冲”的名字,觉得事情蹊跷,顿起疑心;隔墙偷听却只听得只言片语和“高太尉”三字,其它都因听不清楚略而不写这就形成悬念:他们是谁 要干什么 为什么言谈举止那样诡秘 是不是要加害林冲 读者读到这里也不免要为林冲的处境和命运担忧,从而产生了强烈的阅读欲望。

2.抑扬

指对写作对象或欲扬先抑或欲抑先扬,然后陡然一转,出乎读者所料的一种结构方法,使文章产生峰回路转、跌宕起伏的效果,增强作品的可读性。

鲁迅的《从百草园到三味书屋》:该文章主要是写鲁迅的保姆阿长妈妈,用了欲扬先抑的手法。

3.照应

又叫呼应,是篇章间的伏笔照应。照应能使情节连贯,脉络清晰,结构紧凑。

鲁迅的《故乡》,在文章的开头部分,作者用了一大段文字对眼前故乡的景色进行了描写;在文章的结尾部分,作者又用简练的文字对心中那幅美丽的“图画”作了描画。这样做,除了能使前后文形成一种鲜明的比照,还能使文章结构紧凑。

4.伏笔

指作者对将要在作品中出现的人物或事件,预先作的提示或暗示。伏笔可使全文前后呼应,结构更严谨,情节发展更合理,前因后果更分明。

《爸爸的花儿落了》文章后面厨子老高说“你爸爸已经...”

爸爸离开人世这件事不是突然冒出的,前面已经埋下了伏笔。

爸爸说:“没有爸爸,你更要自己管自己,并且管弟弟和妹妹,你已经大了,是不是 ”

伏笔,可以理解为前文为后文埋伏线索,也可以理解为前文对后文所作的提示或的暗示。就是上文看似无关紧要的事或者物,对下面将要出现的人物或事件预先做的某种提示或暗示。

《项链》文中有三处为文末说项链是假的埋下了伏笔:

1、佛来思节夫人把项链收藏在很显眼的地方,暗示它并不贵重。

2、珠宝店老板称:只售出了匣子,未售出项链,也为项链是赝品这一结局留下余地。

3、项链没有及时归还,却不紧张,可以暗示项链并不贵重。

使用伏笔应注意:

1)有伏必应。如果你在开头提到了枪,那么在后文就要提到开枪,不伏不应是败笔,只伏不应同样也是败笔。

2)伏笔要伏得巧妙,切忌刻意、显露。伏笔一般做到别人无法轻易觉察到,要做到如风行水上,自然成文。

3)伏笔要有照应,前后不宜紧贴。如果伏笔前后贴得过近,反而会使文章显得呆板,读起来反而显得枯燥。

4:伏笔

(2024年九省联考)8.小说直至最后才交待刘主任是个盲人,但前文已有多处细节予以暗示,请找出相关细节。(5分)

【参考答案】

①刘主任说:“我在……”停顿一下,问道:“你是盲人?”;

②曾明愣了一下,摇了摇头,刘主任又问了一遍:“你失明以后,做梦吗?”;

③“我想也是,只是盲人不做梦,这是事实呀。”;

④“也许吧……我问你一个问题,你说,在盲人中,是先天的盲人更痛苦呢,还是后天的失明更痛苦?”“这个问题我总是想不明白的”;

⑤刘主任说:“我已经听到了你的脚步声。”

5.铺垫

也称铺叙衬垫,它是为了衬托主要人物或事物而铺叙另外的人物或事物。运用铺垫写法是为了蓄积气势,突出文章主旨。

《孔乙己》“中秋过后,秋风是一天凉比一天,看看将近初冬;我整天的靠着火,也须穿上棉袄了自然环境的描写,暗示当时天气已经很冷了为下文写孔乙己的悲惨遭遇作了铺垫。

《红楼梦》中林黛玉进贾府,王夫人在与其谈话中介绍贾宝玉时,用“混世魔王”等词形容;林黛玉在家时也曾听母亲说贾宝玉“顽劣异常,极恶读书,最喜在内帏厮混”。这些为贾宝玉的出场做了铺垫。

铺垫与伏笔的区别:

铺垫为主要情节蓄积酝酿气势,引而不发;而伏笔预先为后文作提示或暗示,力求前后照应。

铺垫一般是“显性”的,对将要叙述的事物提前渲染描写;而伏笔一般是“隐性”的,在前文为后文暗设提示。

铺垫一般在文章开头;而伏笔常见于文章中间。

铺垫往往使用笔墨较多,多为造势;而伏笔通常只是一两笔,点到为止。

铺垫的目的较为明显,让读者想得到,伏笔的意图不太明显,让读者想不到;铺垫的本质是递进,与读者预期一致,伏笔的本质是转折,与读者预期相反。

铺垫 VS 伏笔

小贴士

铺垫

伏笔

为主要情节蓄积酝酿气势,引而不发

预先为后文作提示或暗示,力求前后照应

目的作用

一般是“显性”的,对将要叙述的事物提前渲染描写

一般是“隐性”的,在前文为后文暗设提示

特点

一般在文章开头

常见于文章中间

位置

往往使用笔墨较多,多为造势

通常只是一两笔,点到为止

着墨

6.对比

把两种对立的事物或者同一事物的两个不同方面,放在一起相互比较。对比的作用一般是渲染气氛、表现人物或突出主题。

【教材典例】《孔乙己》:酒客们的笑与孔乙己的悲形成对比。

《范进中举》:胡屠夫对中举前后的范进态度的变化对比等。

《我的叔叔于勒》:菲力普夫妇对于勒前后态度的变化对比。

《故乡》:闰土少年与中年的外貌变化对比等。

7.衬托

指描绘某一事物来表现另一事物的艺术手法,它分为正衬和反衬两种。衬托可以使文章更生动,人物、事物形象更突出,主题更鲜明。

【教材典例】《红楼梦》中《林黛玉进贾府》一节,贾宝玉出场前,先写王夫人嘱咐林黛玉,说贾宝玉是“孽根祸胎”“混世魔王”“他嘴里一时甜言蜜语,一时有天无日- 时又疯疯傻傻”;又写林黛玉原先在自己家时曾听母亲说过,贾宝”众劣异常,极恶读书,最喜在内帏厮混。”作者通过封建正统人物对宝要的课玉价,从侧面衬托 贾宝玉这一封建社会叛逆者的性格形象。

8.突转

在小说结尾部分,作者常常采用突转的方法形成情节的某种“巧合”,某种意料之外的反转,或者是形成人物性格的“急剧改变”。这种突转常收到意料之外、情理之中的效果,对表现小说主旨起到画龙点睛的作用。

《一则好新闻》一文,写张记者为造成轰动效应,把有人偷东西写成抢银行。在众人的关注和夸奖声里,小张飘飘然起来。他回到家里刚开口说自己写了一篇好新闻,父亲就骂了起来:“你弟弟去偷东西,反而被人写成了抢银行,这记者真缺德!”文章的末尾是“张记者瘫坐在地上”。这大喜大悲、大起大落的情节,真让啼笑皆非。

9.线索

线索是贯串整个作品情节发展的脉络,它可以是小说中的某个人物、某个事物,也可以是作者的情感、小说的事件,还可以是故事中的空间、时间。阅读小说,抓住线索是把握小说故事发展的关键。线索一般有单线和双线两种。

寻找线索的途径有小说标题、小说中的关键词(体现“人物出场、时空变化、事件演变”的词语等)。

明线与暗线的区别:

明线:就是由人物活动或事件发展所直接呈现出来的线索。小说明线所叙述的人物故事容易集中突出。往往以“时空”“事件”“事物”为线索。

暗线:就是未直接描绘的人物活动或由事件间接呈现出来的线索。暗线能够在更广更深的层面上揭示出当时社会的各种矛盾或斗争的焦点,使故事情节安排更加巧妙,使小说矛和主题更加突出。往往以“情”“人物精神品质”为线索。

名称 释义 作用

延宕 作者为了达到某种创作目的,在情节发展上有意识地停顿不前,延缓进度,推迟人物命运的最终结局和故事结果的到来。 使情节充分伸展;延缓叙事节奏;增强结果的戏剧效果,丰富作品内涵;调动读者的阅读期待。

各情节安排技巧手法及作用的答题角度:各种情节运用技巧的判定。各种情节技巧的作用,略有不同但主要作用,归结为以下几个方面:

①使情节更加集中紧凑;

②使人物性格更加突出,形象更加丰满;

③使主题更加丰富,得以深化;使主题更加深刻;

④激发读者兴趣,引人入胜。

(2020全国卷3) 9. 从文章谋篇布局的角度,分析题目“记忆里的光”是如何统摄全文的。

①“记忆里的光”,指火车头上“光芒闪烁的图标”,即镰刀锤头,是本文的核心意象;(线索)

②围绕这一核心按照时间顺序,安排了“我”少年、青年、中年的人生片段,每一片段都同“镰刀和锤头”相关。(顺序)

③最后,以“全科人”的身份表达出“我”对“镰刀锤头”的深厚感情,呼应题目,升华主题。(巧妙结尾)

2014年高考(新课标卷1)作品是怎样叙述渡夫的故事的?这样写有什么好处?请简要分析。(6分)

①以“我”的视角来叙事,使事件显得真实可信;(叙述人称)

②以“钱”为话题,引入渡夫的故事,唤起读者的阅读兴趣;(开头)

③多用对话形式,以渡夫之口自述他的经历,使叙事更加集中;(特殊结构)

④情景描写与渡夫讲述相结合,赋予渡夫的故事哀而不伤的诗意美。(特殊结构)

情节手法

叙述手法

叙述视角

叙述顺序:顺、倒、插、补、平叙

常见的:全知视角 有限视角

特殊的:儿童、女性、老人、动物

叙述人称:第一人称 第二人称 第三人称、交叉人称

叙述节奏:快慢、详略、张弛

叙述腔调“讲述”与“显示”

怎样讲故事

①全文:一波三折(摇摆、延迟)、线索

②开头:悬念式/倒叙式/写景式/故事式/以…话题引入等

③中间:悬念、伏笔、铺垫、照应、暗示、误会、突转、

对比、抑扬等

④结尾:欧·亨利式、悲剧式、喜剧式、戛然而止式、

以景作结式、首尾呼应式等

对话式、讲述式 、心理、意识流、历史与现实交织、

回忆与现实交织、叙事与写景交织、时空集中

结构手法

谁来讲故事

常见

特殊:

叙事特征、艺术

谢谢聆听

小说情节考情分析

一、考情概览

年份 卷别 篇名 提问方式 设题角度 命题特点

2024 九省 联考 《牵手》 小说直至最后才交待刘主任是个盲人,但前文已有多处细节予以暗示,请找出相关细节。(5分) 伏笔(情节技巧) ①情节考点属于轮考点。

②考查角度有整体与局部两种。整体重点考情节安排与线索,局部重点放在结局上。

③无论考查哪种角度,都重在作用、效果的分析。

2023 新高考 Ⅰ卷 《给儿子》 “下田去吧,儿子”这个段落,写出了多重的身心感受。请加以梳理概括。(6分) 情节安排及其 效果

2022 新高考Ⅰ卷 《江上》 舟行江上,子胥的思绪随着他在江上的所见所感而逐步生发展开。请结合文中相关部分简要分析。(6分) 结构技巧

2021 新高考 Ⅰ卷 《石门阵》 王木匠讲石门阵时,多处使用反复手法,这种讲述方法有什么效果?(4分 情节技巧作用

年份 卷别 篇名 提问方式 设题角度 命题特点

2020 全国 Ⅰ卷 《越野滑雪》 海明威的“冰山”理论将文学作品同冰山类比,他说: “冰山在海面移动很庄严宏伟,这是因为它只有八分之一露在水面上。”本小说正是只描写了这露出水面的八分之一。请据此简要说明本小说的情节安排及其效果。(6分) 情节安排及其 效果 ①情节考点属于轮考点。

②考查角度有整体与局部两种。整体重点考情节安排与线索,局部重点放在结局上。

③无论考查哪种角度,都重在作用、效果的分析。

浙江卷 《雪》 作者用了哪些手法使小说结构紧凑?(6分) 结构技巧

2017 全国 Ⅰ卷 《天嚣》 小说以“渴”为中心谋篇布局,这有什么好处?请简要说明。(5分) 线索作用

小说以一个没有谜底的“美好的谜”结尾,这样处理有怎样的艺术效果?请结合作品进行分析。(6分) 结尾作用

小说情节必备知识

知识图要

情节技巧(情节结构手法)

情节是叙事性文学作品中具有内在因果联系的人物活动及其形成的事件的进展过程,由一组或一组以上能显示人物行动、人物与人物、人物与环境之间的复杂关系的具体事件和矛盾冲突构成,是塑造人物性格的主要手段。它以现实生活中的矛盾冲突为依据,经作家的集中、概括并加以组织、结构而成,事件的因果关系亦更加突出。情节是小说中最具体可感的部分,是小说叙事结构中最重要的因素之一。

叙事情节安排技巧(9种)

安排开端、发展、高潮、结局过程中运用的技巧。

悬念、照应、伏笔、对比、衬托、铺垫、线索、抑扬、突转

1.悬念

它是指在小说的叙述中先设置一个谜面,藏起谜底,在适当的时候再予以点破,使读者的期待心理得到满足。悬念的主要作用是:设在开头,吸引读者,引人入胜;设在文末,意料之外,情理之中的效果;设在矛盾处,勾连情节,深化内容。

【教材典例】《林教头风雪山神庙》中,小二夫妇见陆谦等人行为鬼祟言谈诡秘,又提到“林冲”的名字,觉得事情蹊跷,顿起疑心;隔墙偷听却只听得只言片语和“高太尉”三字,其它都因听不清楚略而不写这就形成悬念:他们是谁 要干什么 为什么言谈举止那样诡秘 是不是要加害林冲 读者读到这里也不免要为林冲的处境和命运担忧,从而产生了强烈的阅读欲望。

2.抑扬

指对写作对象或欲扬先抑或欲抑先扬,然后陡然一转,出乎读者所料的一种结构方法,使文章产生峰回路转、跌宕起伏的效果,增强作品的可读性。

鲁迅的《从百草园到三味书屋》:该文章主要是写鲁迅的保姆阿长妈妈,用了欲扬先抑的手法。

3.照应

又叫呼应,是篇章间的伏笔照应。照应能使情节连贯,脉络清晰,结构紧凑。

鲁迅的《故乡》,在文章的开头部分,作者用了一大段文字对眼前故乡的景色进行了描写;在文章的结尾部分,作者又用简练的文字对心中那幅美丽的“图画”作了描画。这样做,除了能使前后文形成一种鲜明的比照,还能使文章结构紧凑。

4.伏笔

指作者对将要在作品中出现的人物或事件,预先作的提示或暗示。伏笔可使全文前后呼应,结构更严谨,情节发展更合理,前因后果更分明。

《爸爸的花儿落了》文章后面厨子老高说“你爸爸已经...”

爸爸离开人世这件事不是突然冒出的,前面已经埋下了伏笔。

爸爸说:“没有爸爸,你更要自己管自己,并且管弟弟和妹妹,你已经大了,是不是 ”

伏笔,可以理解为前文为后文埋伏线索,也可以理解为前文对后文所作的提示或的暗示。就是上文看似无关紧要的事或者物,对下面将要出现的人物或事件预先做的某种提示或暗示。

《项链》文中有三处为文末说项链是假的埋下了伏笔:

1、佛来思节夫人把项链收藏在很显眼的地方,暗示它并不贵重。

2、珠宝店老板称:只售出了匣子,未售出项链,也为项链是赝品这一结局留下余地。

3、项链没有及时归还,却不紧张,可以暗示项链并不贵重。

使用伏笔应注意:

1)有伏必应。如果你在开头提到了枪,那么在后文就要提到开枪,不伏不应是败笔,只伏不应同样也是败笔。

2)伏笔要伏得巧妙,切忌刻意、显露。伏笔一般做到别人无法轻易觉察到,要做到如风行水上,自然成文。

3)伏笔要有照应,前后不宜紧贴。如果伏笔前后贴得过近,反而会使文章显得呆板,读起来反而显得枯燥。

4:伏笔

(2024年九省联考)8.小说直至最后才交待刘主任是个盲人,但前文已有多处细节予以暗示,请找出相关细节。(5分)

【参考答案】

①刘主任说:“我在……”停顿一下,问道:“你是盲人?”;

②曾明愣了一下,摇了摇头,刘主任又问了一遍:“你失明以后,做梦吗?”;

③“我想也是,只是盲人不做梦,这是事实呀。”;

④“也许吧……我问你一个问题,你说,在盲人中,是先天的盲人更痛苦呢,还是后天的失明更痛苦?”“这个问题我总是想不明白的”;

⑤刘主任说:“我已经听到了你的脚步声。”

5.铺垫

也称铺叙衬垫,它是为了衬托主要人物或事物而铺叙另外的人物或事物。运用铺垫写法是为了蓄积气势,突出文章主旨。

《孔乙己》“中秋过后,秋风是一天凉比一天,看看将近初冬;我整天的靠着火,也须穿上棉袄了自然环境的描写,暗示当时天气已经很冷了为下文写孔乙己的悲惨遭遇作了铺垫。

《红楼梦》中林黛玉进贾府,王夫人在与其谈话中介绍贾宝玉时,用“混世魔王”等词形容;林黛玉在家时也曾听母亲说贾宝玉“顽劣异常,极恶读书,最喜在内帏厮混”。这些为贾宝玉的出场做了铺垫。

铺垫与伏笔的区别:

铺垫为主要情节蓄积酝酿气势,引而不发;而伏笔预先为后文作提示或暗示,力求前后照应。

铺垫一般是“显性”的,对将要叙述的事物提前渲染描写;而伏笔一般是“隐性”的,在前文为后文暗设提示。

铺垫一般在文章开头;而伏笔常见于文章中间。

铺垫往往使用笔墨较多,多为造势;而伏笔通常只是一两笔,点到为止。

铺垫的目的较为明显,让读者想得到,伏笔的意图不太明显,让读者想不到;铺垫的本质是递进,与读者预期一致,伏笔的本质是转折,与读者预期相反。

铺垫 VS 伏笔

小贴士

铺垫

伏笔

为主要情节蓄积酝酿气势,引而不发

预先为后文作提示或暗示,力求前后照应

目的作用

一般是“显性”的,对将要叙述的事物提前渲染描写

一般是“隐性”的,在前文为后文暗设提示

特点

一般在文章开头

常见于文章中间

位置

往往使用笔墨较多,多为造势

通常只是一两笔,点到为止

着墨

6.对比

把两种对立的事物或者同一事物的两个不同方面,放在一起相互比较。对比的作用一般是渲染气氛、表现人物或突出主题。

【教材典例】《孔乙己》:酒客们的笑与孔乙己的悲形成对比。

《范进中举》:胡屠夫对中举前后的范进态度的变化对比等。

《我的叔叔于勒》:菲力普夫妇对于勒前后态度的变化对比。

《故乡》:闰土少年与中年的外貌变化对比等。

7.衬托

指描绘某一事物来表现另一事物的艺术手法,它分为正衬和反衬两种。衬托可以使文章更生动,人物、事物形象更突出,主题更鲜明。

【教材典例】《红楼梦》中《林黛玉进贾府》一节,贾宝玉出场前,先写王夫人嘱咐林黛玉,说贾宝玉是“孽根祸胎”“混世魔王”“他嘴里一时甜言蜜语,一时有天无日- 时又疯疯傻傻”;又写林黛玉原先在自己家时曾听母亲说过,贾宝”众劣异常,极恶读书,最喜在内帏厮混。”作者通过封建正统人物对宝要的课玉价,从侧面衬托 贾宝玉这一封建社会叛逆者的性格形象。

8.突转

在小说结尾部分,作者常常采用突转的方法形成情节的某种“巧合”,某种意料之外的反转,或者是形成人物性格的“急剧改变”。这种突转常收到意料之外、情理之中的效果,对表现小说主旨起到画龙点睛的作用。

《一则好新闻》一文,写张记者为造成轰动效应,把有人偷东西写成抢银行。在众人的关注和夸奖声里,小张飘飘然起来。他回到家里刚开口说自己写了一篇好新闻,父亲就骂了起来:“你弟弟去偷东西,反而被人写成了抢银行,这记者真缺德!”文章的末尾是“张记者瘫坐在地上”。这大喜大悲、大起大落的情节,真让啼笑皆非。

9.线索

线索是贯串整个作品情节发展的脉络,它可以是小说中的某个人物、某个事物,也可以是作者的情感、小说的事件,还可以是故事中的空间、时间。阅读小说,抓住线索是把握小说故事发展的关键。线索一般有单线和双线两种。

寻找线索的途径有小说标题、小说中的关键词(体现“人物出场、时空变化、事件演变”的词语等)。

明线与暗线的区别:

明线:就是由人物活动或事件发展所直接呈现出来的线索。小说明线所叙述的人物故事容易集中突出。往往以“时空”“事件”“事物”为线索。

暗线:就是未直接描绘的人物活动或由事件间接呈现出来的线索。暗线能够在更广更深的层面上揭示出当时社会的各种矛盾或斗争的焦点,使故事情节安排更加巧妙,使小说矛和主题更加突出。往往以“情”“人物精神品质”为线索。

名称 释义 作用

延宕 作者为了达到某种创作目的,在情节发展上有意识地停顿不前,延缓进度,推迟人物命运的最终结局和故事结果的到来。 使情节充分伸展;延缓叙事节奏;增强结果的戏剧效果,丰富作品内涵;调动读者的阅读期待。

各情节安排技巧手法及作用的答题角度:各种情节运用技巧的判定。各种情节技巧的作用,略有不同但主要作用,归结为以下几个方面:

①使情节更加集中紧凑;

②使人物性格更加突出,形象更加丰满;

③使主题更加丰富,得以深化;使主题更加深刻;

④激发读者兴趣,引人入胜。

(2020全国卷3) 9. 从文章谋篇布局的角度,分析题目“记忆里的光”是如何统摄全文的。

①“记忆里的光”,指火车头上“光芒闪烁的图标”,即镰刀锤头,是本文的核心意象;(线索)

②围绕这一核心按照时间顺序,安排了“我”少年、青年、中年的人生片段,每一片段都同“镰刀和锤头”相关。(顺序)

③最后,以“全科人”的身份表达出“我”对“镰刀锤头”的深厚感情,呼应题目,升华主题。(巧妙结尾)

2014年高考(新课标卷1)作品是怎样叙述渡夫的故事的?这样写有什么好处?请简要分析。(6分)

①以“我”的视角来叙事,使事件显得真实可信;(叙述人称)

②以“钱”为话题,引入渡夫的故事,唤起读者的阅读兴趣;(开头)

③多用对话形式,以渡夫之口自述他的经历,使叙事更加集中;(特殊结构)

④情景描写与渡夫讲述相结合,赋予渡夫的故事哀而不伤的诗意美。(特殊结构)

情节手法

叙述手法

叙述视角

叙述顺序:顺、倒、插、补、平叙

常见的:全知视角 有限视角

特殊的:儿童、女性、老人、动物

叙述人称:第一人称 第二人称 第三人称、交叉人称

叙述节奏:快慢、详略、张弛

叙述腔调“讲述”与“显示”

怎样讲故事

①全文:一波三折(摇摆、延迟)、线索

②开头:悬念式/倒叙式/写景式/故事式/以…话题引入等

③中间:悬念、伏笔、铺垫、照应、暗示、误会、突转、

对比、抑扬等

④结尾:欧·亨利式、悲剧式、喜剧式、戛然而止式、

以景作结式、首尾呼应式等

对话式、讲述式 、心理、意识流、历史与现实交织、

回忆与现实交织、叙事与写景交织、时空集中

结构手法

谁来讲故事

常见

特殊:

叙事特征、艺术

谢谢聆听