2025届高考(语文)写作指导:写作第一课 课件(共29张PPT)

文档属性

| 名称 | 2025届高考(语文)写作指导:写作第一课 课件(共29张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-04 21:05:58 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

2025届高考复习 写作专题

写作第一课

年份 卷别 写作主题 写作类型 对应教材人文

主题 核心素养

2024 新课标Ⅰ 我们的问题是

否会越来越少 思辨性写作 必修下·观察与

批判 批判质疑

新课标Ⅱ 不断抵达未知

之境 思辨性写作 文学性写作 必修下·探索与

创新 勇于探究

全国甲 坦诚交流才有

可能 迎来真正的相

遇 思辨性写作 文学性写作 选必下·至情至

性 人文情怀

考情透视

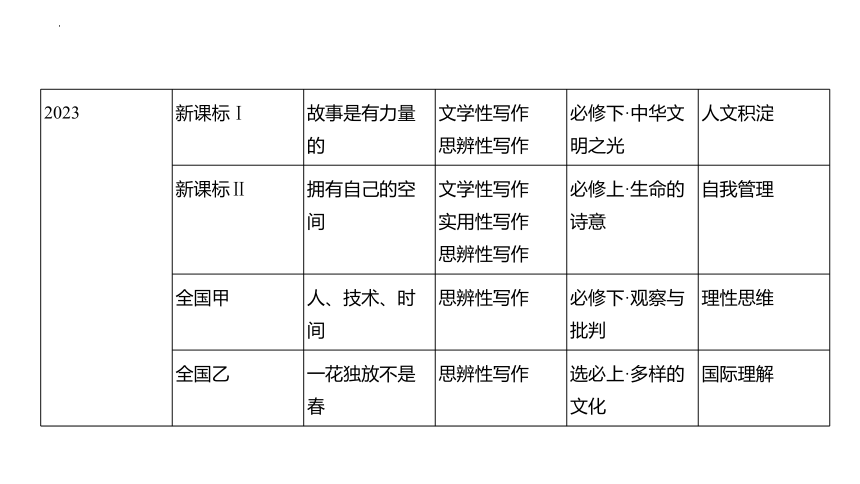

2023 新课标Ⅰ 故事是有力量

的 文学性写作 思辨性写作 必修下·中华文

明之光 人文积淀

新课标Ⅱ 拥有自己的空

间 文学性写作 实用性写作 思辨性写作 必修上·生命的

诗意 自我管理

全国甲 人、技术、时

间 思辨性写作 必修下·观察与

批判 理性思维

全国乙 一花独放不是

春 思辨性写作 选必上·多样的

文化 国际理解

2022 新高考Ⅰ 本手、妙手、

俗手 思辨性写作 必修上·学习之

道 乐学善学

新高考Ⅱ 选择·创造·未来 思辨性写作 必修下·使命与

抱负 社会责任

全国甲 移用、化用、

独创 思辨性写作 必修下·探索与

创新 勇于探究

全国乙 跨越,再跨越 思辨性写作 选必上·伟大的

复兴 国家认同

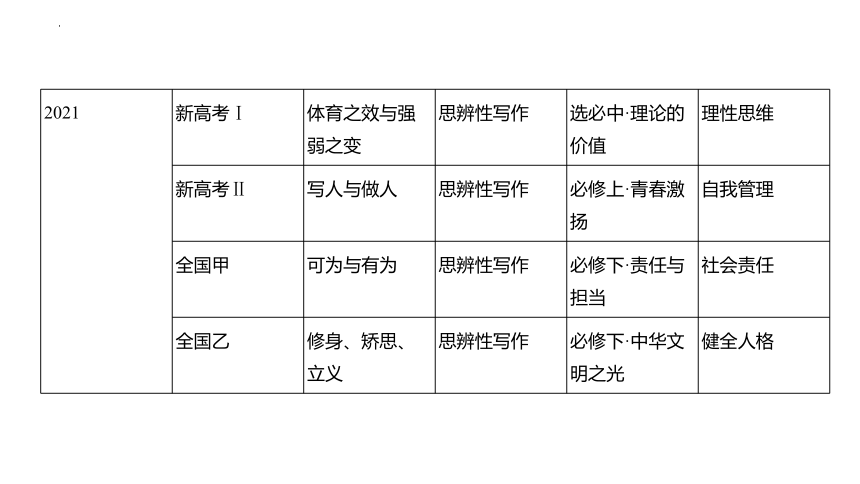

2021 新高考Ⅰ 体育之效与强

弱之变 思辨性写作 选必中·理论的

价值 理性思维

新高考Ⅱ 写人与做人 思辨性写作 必修上·青春激

扬 自我管理

全国甲 可为与有为 思辨性写作 必修下·责任与

担当 社会责任

全国乙 修身、矫思、

立义 思辨性写作 必修下·中华文

明之光 健全人格

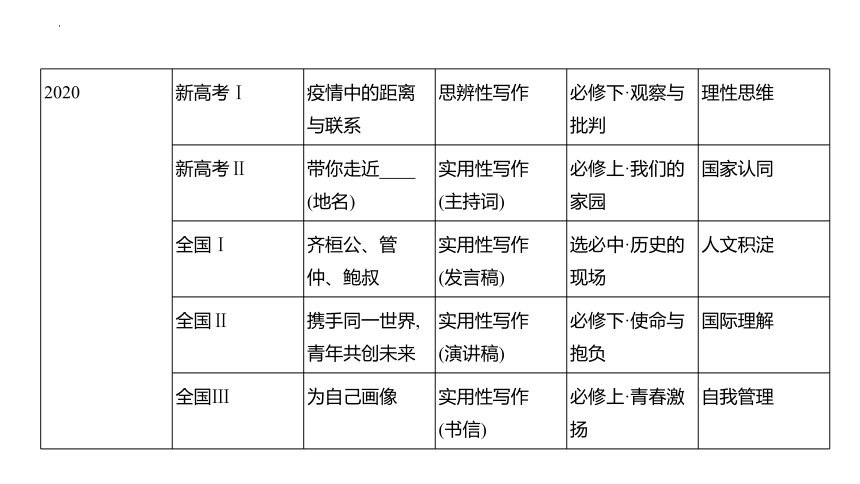

2020 新高考Ⅰ 疫情中的距离

与联系 思辨性写作 必修下·观察与

批判 理性思维

新高考Ⅱ 带你走近

(地名) 实用性写作 (主持词) 必修上·我们的

家园 国家认同

全国Ⅰ 齐桓公、管

仲、鲍叔 实用性写作 (发言稿) 选必中·历史的

现场 人文积淀

全国Ⅱ 携手同一世界,

青年共创未来 实用性写作 (演讲稿) 必修下·使命与

抱负 国际理解

全国Ⅲ 为自己画像 实用性写作 (书信) 必修上·青春激

扬 自我管理

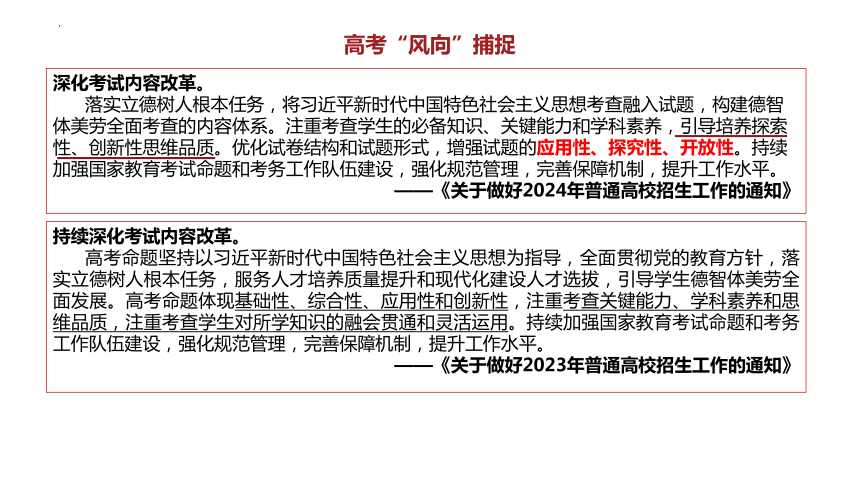

高考“风向”捕捉

持续深化考试内容改革。

高考命题坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,服务人才培养质量提升和现代化建设人才选拔,引导学生德智体美劳全面发展。高考命题体现基础性、综合性、应用性和创新性,注重考查关键能力、学科素养和思维品质,注重考查学生对所学知识的融会贯通和灵活运用。持续加强国家教育考试命题和考务工作队伍建设,强化规范管理,完善保障机制,提升工作水平。

——《关于做好2023年普通高校招生工作的通知》

深化考试内容改革。

落实立德树人根本任务,将习近平新时代中国特色社会主义思想考查融入试题,构建德智体美劳全面考查的内容体系。注重考查学生的必备知识、关键能力和学科素养,引导培养探索性、创新性思维品质。优化试卷结构和试题形式,增强试题的应用性、探究性、开放性。持续加强国家教育考试命题和考务工作队伍建设,强化规范管理,完善保障机制,提升工作水平。

——《关于做好2024年普通高校招生工作的通知》

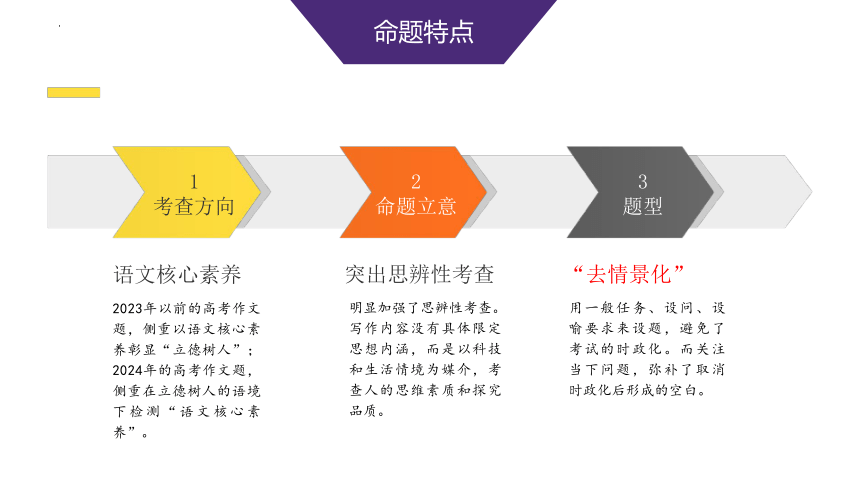

2023年以前的高考作文题,侧重以语文核心素养彰显“立德树人”;2024年的高考作文题,侧重在立德树人的语境下检测“语文核心素养”。

语文核心素养

明显加强了思辨性考查。写作内容没有具体限定思想内涵,而是以科技和生活情境为媒介,考查人的思维素质和探究品质。

突出思辨性考查

用一般任务、设问、设喻要求来设题,避免了考试的时政化。而关注当下问题,弥补了取消时政化后形成的空白。

“去情景化”

1

考查方向

2

命题立意

3

题型

命题特点

人文积淀

人文情怀

理性思维

批判质疑

健全人格

自我管理

社会责任

国家认同

考查方向

一等(20~16分) 二等(15~11分) 三等(10~6分) 四等(5~0分)

基础 等级 内容20分 符合题意中心突出内容充实思想健康感情真挚 符合题意主题明确内容较充实思想健康感情真实 基本符合题意中心基本明确内容单薄思想基本健康感情基本真实 偏离题意中心不明确内容不当思想不健康感情虚假

表达 20分 符合文体要求 结构严谨 语言流畅 字迹工整 符合文体要求 结构完整 语言通顺 字迹清楚 基本符合文体要求 结构基本完整 语言基本通顺 字迹基本清楚 不符合文体要求

结构混乱

语言不通顺语病多

字迹潦草难辨

发展 等级 特征 20分 深刻 丰富 有文采 有创意 较深刻 较丰富 较有文采 较有创意 略显深刻 略显丰富 略显文采 略显创意 个别语句有深意

个别例子较好

个别语句较精彩

个别地方有深意

评分细则

议论文评分标准——以宁夏为例

类型 区间 基准分

一类文 54——60 57

二类文 45——53 49

三类文 36——44 40

四类文 20——35 28

五类文 0——29 12

1、强化思辨性思维,注重思维发展与提升,在作文题目材料的深入分析和思辨性表达上下功夫。

当下高考作文越来越强调思辨性,体裁上也多以议论文为主,要求学生明确提出观点,并选择有力论据进行科学的论证,因此,临场时,应细读题目关键词,品味其内涵,揣摩命题意图,然后快准狠地立意。如今作文设题往往具有真实性、矛盾性、思辨性的特点,要想文章写得精彩,要针对问题,鞭辟入里,彰显观点,有真知灼见。平时备考就要强化思考的深入性、表达的逻辑性,以求在发展等级上创造更多的亮点。

2、有针对性,注重综合性,在素养提升上下功夫。

随着新一轮教改的大力推进,高考作文命题发生了很大变化,试题聚焦“立德树人”,立足《中国高考评价体系》,依托具体的写作情境,综合考查考生的核心价值、学科素养、关键能力、必备知识,呈现出基础性、综合性、应用性、创新性并存的显著特点,着力考查综合素养,由此,高考作文备考,必然要有针对性。高考是能力与素养的综合性考查,备考一定要强化阅读,提升表达水平,提升高考写作水平。首先,阅读是基础,平时就要强化阅读,以不断提高自己的表达能力。其次,表达是目的,要强化表达能力的训练。如新课标中的任务群、整本书阅读、专题学习、主题学习、项目学习等等语文学习方式,也可以适当地介入高考复习备考,尤其是写作备考。

备考方向

3、在强化素材的分析与理解、积累与运用上下功夫。

日积月累地储备素材,潜心涵泳文化底蕴。要着眼于关注社会现实,自觉传承弘扬民族优秀文化,彰显家国情怀与社会责任,增强“四个自信”。

4、在独立解读材料、摈弃套路、胜在真诚上下功夫。

高考作文早已进入反套路时代,真正考察学生的能力与素养,是在特定的竞争场景下进行智慧交锋。要想真正脱颖而出,就要积极地拓展思维,不断地锤炼语言。最最重要的是抒真情、 写真意,通过一篇八百字的文章彰显自己十多年的文化浸润,体现自己的家国情怀,道德审美、人文素养等等。要有自己的独到的见地,多一些个性化的表达,多一点真知灼见。一句话,文无定法,文贵情真,独抒性灵。

回归教材

(一)宏大主题

1.青春话题

青春与奋斗、砥砺与辉煌

2.中国精神

红船精神、井冈山精神、长征精神、延安精神、抗战精神、西柏坡精神、抗美援朝精神两弹一星精神、西迁精神、北大荒精神、塞罕坝精神、抗震救灾精神、抗疫精神

焦裕禄精神、雷锋精神、女排精神

3.家国情怀

讲好中国故事,传播中国声音传播中华文明

建设文化强国良好家风,赓续传统

4.崇尚英雄

历史上的民族英雄,为新中国成立奋不顾身的英雄,共和国勋章获得者……

弘扬劳模精神、劳动精神与工匠精神

5.迎接新挑战

积累素材

(二)自我思考和完善

1、时代思索

扩大内需、就业创业、粮食安全、教育二强国,如人类命运共同体与高水平对外开放、大国责任与合作共赢。

2、生活认知

感知生活、感恩真情、回报付出,芳华与新时代与梦想、励志与奋斗

3、社会主义核心价值观与为人处世与核心素养如诚信、礼貌、孝顺、谦逊、勇敢、节约等。

4、环境意识

日本核污染水排海,人文关怀,如和乡村、文旅热、敬畏自然、绿水青山等,如敬老、关爱弱势群体等。

5、中外经济、文化等方面的交流融合与理解、包容、学习、科技创新、“一带一路70周年”、文化自信等。

6、思辨意识(独立意识、全面深刻、理性温和),中学生的人文底蕴、哲学素养与理性思辨意识。

7、互联网十与大数据、网上授课的利弊、人工智能与核心技术、ChatGPT、华为中国心等。

特别关注

特别关注

结构有层次

观点有深度

论证有逻辑语言有才气三观有正气

优秀作文

书写美观

优秀作文标准

④情感要真

抒发真实的感情,要用心感悟生活,把自己的情感态度投射或融入到所描写的对象中,写出自己独到的内心感受和体验,也就做到了新颖。

⑤语言要美

多用短句少用长句。多引用贴切的名言警句,可引进部分时代新词汇;可引用流行的通俗歌曲歌词;可引用百姓口头民谣(但取向一定要积极向上)。不使用别人看不懂的词汇。

⑥三清四不

三清——卷面清洁,字迹清楚,笔画清晰。四不——不写潦草字,不写异体字、自造字、不规范的简化字,不添减笔画。

②构思要巧

①标题要靓

审美性、哲理性强的标题,给人以耳目一新的感觉,使阅卷老师精神振奋,如名言为题,比喻为题等。

好的切入角度容易出彩,容易表 现自己独特的感受、认识和写作 者的个性。选取一个小的切入点,对材料进行深入挖掘,写具体, 写深刻,往往能够以小见大。

③谋篇出彩

开头要引人入胜(开门见山,直截了当;制造悬念;提出问题,引人注意;说明情况,交代背景),结尾要有力(画龙点睛,发人深思;总结全文,照应开头;引起共鸣)。

好作文的出彩方面

作文要点

2024新课标Ⅰ卷

【设问思考类作文题】

随着互联网的普及、人工智能的应用【写作前提】,越来越多的问题能很快得到答案。那么,我们的问题是否会越来越少?【核心概念:答案与问题】

以上材料引发了你怎样的联想和思考?请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

真题呈现

与教材的显性关联

2024作文原题:阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

随着互联网的普及、人工智能的应用,越来越多的问题能很快得到答案。那么,我们的问题是否会越来越少?

以上材料引发了你怎样的联想和思考?请写一篇文章。要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

1.人们在获得一些新的东西时,也有可能失去另一些东西。互联网为人们的生活带来不少便捷,那么人们可能会失去什么呢?就这个问题进行深入思考,写一篇不少于800字的文章,题目自拟。

以上作文题目来源于选择性必修中册第36页。和新课标I卷的作文神似:“互联网为人们的生活带来不少便捷,那么人们可能会失去什么呢?”。高考作文题只是对上述题目做了改编,只是把“互联网为人们的生活带来不少便捷”具体化,把“那么人们可能会失去什么呢?”明确为“失去了提问和探究”。这属于显性的与教材的衔接。

2.另外,选择性必修中第一单元的单元学习主题为:深化理性思考;必修下册第四单元“信息时代的语文生活”第二节“传播媒介变迁的社会影响”,都和高考作文相关联。

启示我们,作文备考要重视教材,尤其重视教材中的“单元学习任务”“单元导读”、“学习提示”,多训练教材中的作文原题或改编题。

解题重点

1.问题的“多与少”。人工智能的应用,越来越多的问题能很快得到答案,但人类还在不断思考,伴随着旧问题的解决,新问题会不断产生,推动人类不断迈上新台阶。

2.问题的“浅与深”。容易借助互联网和人工智能迅速得到答案的,往往是浅层次的问题,而具有开放性、复杂性的问题,很难通过人工智能找到答案。

3.问题的“得与失”。当越来越多的问题能很快得到答案,人类是否会变得习惯于让机器代替思考?是否会越来越丧失提问的能力?

4.“能很快得到答案”代表人类已有的成就,而“提出问题”则导向了人类的未来。高效解答问题意味着我们探索能力的提升,与此同时,我们应该扩大探索的领域,勇敢发现更多未知的空间。

(摘自《疯狂作文·素材控》7月号·高考作文速递)

写作思路

(在互联网、人工智能的这个背景下)

【正面判断】我们的问题是不是越来越少了?

【多方原因】为什么会有这样的情况?

【认知、行为】我们应该以什么样的态度对待?我们怎么办?

eg:

立意:答案有尽时,求索无止境

构思:开篇提出核心观点“互联网能够解决的问题往往是旧问题,得到的也只是浅层次答案”,再剖析现实生活中过度依赖网络答案的事例,最后总结“重要的不是寻找答案,而是不断发现问题、解决问题”

选材:人工智能大模型短短几秒内就写出了高考作文,但存在套路化写作等问题;过度依赖网络提供的答案会形成“信息茧房”

问题真的越来越少了吗?

高分范文

一百年前,青年毛泽东面对国家和民族生死存亡的危机,发出时代之问:“问苍茫大地,谁主沉浮?”

九十年前,鲁迅面对社会上对抗日前途的悲观论调,抛出惊世一问:“中国人失掉自信力了吗?”

两位伟人之问,着实切中肯綮,振聋发聩,如晨钟暮鼓,引人深思。

揆诸当下,我们也应提出问题:“问题,真的越来越少了吗?”

随着互联网的普及、人工智能的应用,我们可以将一切问题交给搜索引擎:输入问题,点击“查询”,短短数秒,成千上万条答案便会出现在网页中,任君随意采撷。诚然,信息技术让我们能够快速获得知识性问题的答案,但除了知识性的问题,

我们难道就不会产生其他问题吗?

答案显然是否定的。

问题不是变少了,而是变得更隐性,需要我们在实践中去发现。

马克思和恩格斯曾深刻剖析了认识的无限性,他们强调实践是认识的基础,客观事物是不断变化、发展着的,实践过程中不断涌现出新问题和新要求。因此,实践不仅是推动认识的基石,更是问题产生的根源。然而,在科技快速发展的当代社会,人类似乎越来越依赖于搜索引擎的“一查了之”,忽视了问题本身的内涵。我们渐渐减少了与他人交流讨论,更鲜少亲自实践解决问题,失去了与大千世界面对面接触的机会,自然难以发现问题。如此这般,问题看似“减

少”了,但是实则依旧存在,它们就像悬崖峭壁上凌寒独开的雪莲,静待有心人攀上悬崖将其采撷,一嗅芬芳。

不是问题变少了,而是我们的思维变得单一而狭隘,失去了辩证全面看待事物的能力。

哈佛大学教授凯斯·R.桑斯坦在《信息乌托邦》中提出“信息茧房”这一概念,指出人们关注的信息领域会被自身兴趣所引导,从而将自己的生活桎梏于“茧房”中。以当下为例,我们在互联网上关注什么,就会刷到与它相关的网页、视频、购买链接等;我们看到的,似乎都是我们认同的观点;短视频“推荐”的内容,总是具有非常高的相似性……每个人都在被算法“投喂”,接触的信息越来越单一,以“自我偏好”“自以为是”的丝网把自己包裹,封闭在“茧房”里。

被“信息茧房”困住的根源之一,在于人不愿思考的惰性。信息技术服务于人类,却也让我们养

成了盲目跟风、随波逐流的陋习,剥夺了我们独立思考和自我纠偏的能力。当思维变成一条直行道,我们自然一路“畅通无阻”,没有“问题”,但这看似顺利的旅程,恐怕不是“任君采撷”,而是“请君入瓮”。

因此,我们需要警惕惰性思维、信息茧房的危害,努力保持独立思考和理性批判的能力,也需要更加审慎地看待信息技术,用其拓宽视野,而避免陷入狭隘与固执的境地。

面对信息浪潮,我们既要手执放大镜,做生活实践中发现问题的有心人,又要养成独立思考问题的习惯,运用脑髓,放出眼光,自己来拿!

如此,身处果壳之中,我们仍可做无垠宇宙之王!

“世界是我的牡蛎,我将以利剑开启。”莎士比亚如是说。

2025届高考复习 写作专题

写作第一课

年份 卷别 写作主题 写作类型 对应教材人文

主题 核心素养

2024 新课标Ⅰ 我们的问题是

否会越来越少 思辨性写作 必修下·观察与

批判 批判质疑

新课标Ⅱ 不断抵达未知

之境 思辨性写作 文学性写作 必修下·探索与

创新 勇于探究

全国甲 坦诚交流才有

可能 迎来真正的相

遇 思辨性写作 文学性写作 选必下·至情至

性 人文情怀

考情透视

2023 新课标Ⅰ 故事是有力量

的 文学性写作 思辨性写作 必修下·中华文

明之光 人文积淀

新课标Ⅱ 拥有自己的空

间 文学性写作 实用性写作 思辨性写作 必修上·生命的

诗意 自我管理

全国甲 人、技术、时

间 思辨性写作 必修下·观察与

批判 理性思维

全国乙 一花独放不是

春 思辨性写作 选必上·多样的

文化 国际理解

2022 新高考Ⅰ 本手、妙手、

俗手 思辨性写作 必修上·学习之

道 乐学善学

新高考Ⅱ 选择·创造·未来 思辨性写作 必修下·使命与

抱负 社会责任

全国甲 移用、化用、

独创 思辨性写作 必修下·探索与

创新 勇于探究

全国乙 跨越,再跨越 思辨性写作 选必上·伟大的

复兴 国家认同

2021 新高考Ⅰ 体育之效与强

弱之变 思辨性写作 选必中·理论的

价值 理性思维

新高考Ⅱ 写人与做人 思辨性写作 必修上·青春激

扬 自我管理

全国甲 可为与有为 思辨性写作 必修下·责任与

担当 社会责任

全国乙 修身、矫思、

立义 思辨性写作 必修下·中华文

明之光 健全人格

2020 新高考Ⅰ 疫情中的距离

与联系 思辨性写作 必修下·观察与

批判 理性思维

新高考Ⅱ 带你走近

(地名) 实用性写作 (主持词) 必修上·我们的

家园 国家认同

全国Ⅰ 齐桓公、管

仲、鲍叔 实用性写作 (发言稿) 选必中·历史的

现场 人文积淀

全国Ⅱ 携手同一世界,

青年共创未来 实用性写作 (演讲稿) 必修下·使命与

抱负 国际理解

全国Ⅲ 为自己画像 实用性写作 (书信) 必修上·青春激

扬 自我管理

高考“风向”捕捉

持续深化考试内容改革。

高考命题坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,服务人才培养质量提升和现代化建设人才选拔,引导学生德智体美劳全面发展。高考命题体现基础性、综合性、应用性和创新性,注重考查关键能力、学科素养和思维品质,注重考查学生对所学知识的融会贯通和灵活运用。持续加强国家教育考试命题和考务工作队伍建设,强化规范管理,完善保障机制,提升工作水平。

——《关于做好2023年普通高校招生工作的通知》

深化考试内容改革。

落实立德树人根本任务,将习近平新时代中国特色社会主义思想考查融入试题,构建德智体美劳全面考查的内容体系。注重考查学生的必备知识、关键能力和学科素养,引导培养探索性、创新性思维品质。优化试卷结构和试题形式,增强试题的应用性、探究性、开放性。持续加强国家教育考试命题和考务工作队伍建设,强化规范管理,完善保障机制,提升工作水平。

——《关于做好2024年普通高校招生工作的通知》

2023年以前的高考作文题,侧重以语文核心素养彰显“立德树人”;2024年的高考作文题,侧重在立德树人的语境下检测“语文核心素养”。

语文核心素养

明显加强了思辨性考查。写作内容没有具体限定思想内涵,而是以科技和生活情境为媒介,考查人的思维素质和探究品质。

突出思辨性考查

用一般任务、设问、设喻要求来设题,避免了考试的时政化。而关注当下问题,弥补了取消时政化后形成的空白。

“去情景化”

1

考查方向

2

命题立意

3

题型

命题特点

人文积淀

人文情怀

理性思维

批判质疑

健全人格

自我管理

社会责任

国家认同

考查方向

一等(20~16分) 二等(15~11分) 三等(10~6分) 四等(5~0分)

基础 等级 内容20分 符合题意中心突出内容充实思想健康感情真挚 符合题意主题明确内容较充实思想健康感情真实 基本符合题意中心基本明确内容单薄思想基本健康感情基本真实 偏离题意中心不明确内容不当思想不健康感情虚假

表达 20分 符合文体要求 结构严谨 语言流畅 字迹工整 符合文体要求 结构完整 语言通顺 字迹清楚 基本符合文体要求 结构基本完整 语言基本通顺 字迹基本清楚 不符合文体要求

结构混乱

语言不通顺语病多

字迹潦草难辨

发展 等级 特征 20分 深刻 丰富 有文采 有创意 较深刻 较丰富 较有文采 较有创意 略显深刻 略显丰富 略显文采 略显创意 个别语句有深意

个别例子较好

个别语句较精彩

个别地方有深意

评分细则

议论文评分标准——以宁夏为例

类型 区间 基准分

一类文 54——60 57

二类文 45——53 49

三类文 36——44 40

四类文 20——35 28

五类文 0——29 12

1、强化思辨性思维,注重思维发展与提升,在作文题目材料的深入分析和思辨性表达上下功夫。

当下高考作文越来越强调思辨性,体裁上也多以议论文为主,要求学生明确提出观点,并选择有力论据进行科学的论证,因此,临场时,应细读题目关键词,品味其内涵,揣摩命题意图,然后快准狠地立意。如今作文设题往往具有真实性、矛盾性、思辨性的特点,要想文章写得精彩,要针对问题,鞭辟入里,彰显观点,有真知灼见。平时备考就要强化思考的深入性、表达的逻辑性,以求在发展等级上创造更多的亮点。

2、有针对性,注重综合性,在素养提升上下功夫。

随着新一轮教改的大力推进,高考作文命题发生了很大变化,试题聚焦“立德树人”,立足《中国高考评价体系》,依托具体的写作情境,综合考查考生的核心价值、学科素养、关键能力、必备知识,呈现出基础性、综合性、应用性、创新性并存的显著特点,着力考查综合素养,由此,高考作文备考,必然要有针对性。高考是能力与素养的综合性考查,备考一定要强化阅读,提升表达水平,提升高考写作水平。首先,阅读是基础,平时就要强化阅读,以不断提高自己的表达能力。其次,表达是目的,要强化表达能力的训练。如新课标中的任务群、整本书阅读、专题学习、主题学习、项目学习等等语文学习方式,也可以适当地介入高考复习备考,尤其是写作备考。

备考方向

3、在强化素材的分析与理解、积累与运用上下功夫。

日积月累地储备素材,潜心涵泳文化底蕴。要着眼于关注社会现实,自觉传承弘扬民族优秀文化,彰显家国情怀与社会责任,增强“四个自信”。

4、在独立解读材料、摈弃套路、胜在真诚上下功夫。

高考作文早已进入反套路时代,真正考察学生的能力与素养,是在特定的竞争场景下进行智慧交锋。要想真正脱颖而出,就要积极地拓展思维,不断地锤炼语言。最最重要的是抒真情、 写真意,通过一篇八百字的文章彰显自己十多年的文化浸润,体现自己的家国情怀,道德审美、人文素养等等。要有自己的独到的见地,多一些个性化的表达,多一点真知灼见。一句话,文无定法,文贵情真,独抒性灵。

回归教材

(一)宏大主题

1.青春话题

青春与奋斗、砥砺与辉煌

2.中国精神

红船精神、井冈山精神、长征精神、延安精神、抗战精神、西柏坡精神、抗美援朝精神两弹一星精神、西迁精神、北大荒精神、塞罕坝精神、抗震救灾精神、抗疫精神

焦裕禄精神、雷锋精神、女排精神

3.家国情怀

讲好中国故事,传播中国声音传播中华文明

建设文化强国良好家风,赓续传统

4.崇尚英雄

历史上的民族英雄,为新中国成立奋不顾身的英雄,共和国勋章获得者……

弘扬劳模精神、劳动精神与工匠精神

5.迎接新挑战

积累素材

(二)自我思考和完善

1、时代思索

扩大内需、就业创业、粮食安全、教育二强国,如人类命运共同体与高水平对外开放、大国责任与合作共赢。

2、生活认知

感知生活、感恩真情、回报付出,芳华与新时代与梦想、励志与奋斗

3、社会主义核心价值观与为人处世与核心素养如诚信、礼貌、孝顺、谦逊、勇敢、节约等。

4、环境意识

日本核污染水排海,人文关怀,如和乡村、文旅热、敬畏自然、绿水青山等,如敬老、关爱弱势群体等。

5、中外经济、文化等方面的交流融合与理解、包容、学习、科技创新、“一带一路70周年”、文化自信等。

6、思辨意识(独立意识、全面深刻、理性温和),中学生的人文底蕴、哲学素养与理性思辨意识。

7、互联网十与大数据、网上授课的利弊、人工智能与核心技术、ChatGPT、华为中国心等。

特别关注

特别关注

结构有层次

观点有深度

论证有逻辑语言有才气三观有正气

优秀作文

书写美观

优秀作文标准

④情感要真

抒发真实的感情,要用心感悟生活,把自己的情感态度投射或融入到所描写的对象中,写出自己独到的内心感受和体验,也就做到了新颖。

⑤语言要美

多用短句少用长句。多引用贴切的名言警句,可引进部分时代新词汇;可引用流行的通俗歌曲歌词;可引用百姓口头民谣(但取向一定要积极向上)。不使用别人看不懂的词汇。

⑥三清四不

三清——卷面清洁,字迹清楚,笔画清晰。四不——不写潦草字,不写异体字、自造字、不规范的简化字,不添减笔画。

②构思要巧

①标题要靓

审美性、哲理性强的标题,给人以耳目一新的感觉,使阅卷老师精神振奋,如名言为题,比喻为题等。

好的切入角度容易出彩,容易表 现自己独特的感受、认识和写作 者的个性。选取一个小的切入点,对材料进行深入挖掘,写具体, 写深刻,往往能够以小见大。

③谋篇出彩

开头要引人入胜(开门见山,直截了当;制造悬念;提出问题,引人注意;说明情况,交代背景),结尾要有力(画龙点睛,发人深思;总结全文,照应开头;引起共鸣)。

好作文的出彩方面

作文要点

2024新课标Ⅰ卷

【设问思考类作文题】

随着互联网的普及、人工智能的应用【写作前提】,越来越多的问题能很快得到答案。那么,我们的问题是否会越来越少?【核心概念:答案与问题】

以上材料引发了你怎样的联想和思考?请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

真题呈现

与教材的显性关联

2024作文原题:阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

随着互联网的普及、人工智能的应用,越来越多的问题能很快得到答案。那么,我们的问题是否会越来越少?

以上材料引发了你怎样的联想和思考?请写一篇文章。要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

1.人们在获得一些新的东西时,也有可能失去另一些东西。互联网为人们的生活带来不少便捷,那么人们可能会失去什么呢?就这个问题进行深入思考,写一篇不少于800字的文章,题目自拟。

以上作文题目来源于选择性必修中册第36页。和新课标I卷的作文神似:“互联网为人们的生活带来不少便捷,那么人们可能会失去什么呢?”。高考作文题只是对上述题目做了改编,只是把“互联网为人们的生活带来不少便捷”具体化,把“那么人们可能会失去什么呢?”明确为“失去了提问和探究”。这属于显性的与教材的衔接。

2.另外,选择性必修中第一单元的单元学习主题为:深化理性思考;必修下册第四单元“信息时代的语文生活”第二节“传播媒介变迁的社会影响”,都和高考作文相关联。

启示我们,作文备考要重视教材,尤其重视教材中的“单元学习任务”“单元导读”、“学习提示”,多训练教材中的作文原题或改编题。

解题重点

1.问题的“多与少”。人工智能的应用,越来越多的问题能很快得到答案,但人类还在不断思考,伴随着旧问题的解决,新问题会不断产生,推动人类不断迈上新台阶。

2.问题的“浅与深”。容易借助互联网和人工智能迅速得到答案的,往往是浅层次的问题,而具有开放性、复杂性的问题,很难通过人工智能找到答案。

3.问题的“得与失”。当越来越多的问题能很快得到答案,人类是否会变得习惯于让机器代替思考?是否会越来越丧失提问的能力?

4.“能很快得到答案”代表人类已有的成就,而“提出问题”则导向了人类的未来。高效解答问题意味着我们探索能力的提升,与此同时,我们应该扩大探索的领域,勇敢发现更多未知的空间。

(摘自《疯狂作文·素材控》7月号·高考作文速递)

写作思路

(在互联网、人工智能的这个背景下)

【正面判断】我们的问题是不是越来越少了?

【多方原因】为什么会有这样的情况?

【认知、行为】我们应该以什么样的态度对待?我们怎么办?

eg:

立意:答案有尽时,求索无止境

构思:开篇提出核心观点“互联网能够解决的问题往往是旧问题,得到的也只是浅层次答案”,再剖析现实生活中过度依赖网络答案的事例,最后总结“重要的不是寻找答案,而是不断发现问题、解决问题”

选材:人工智能大模型短短几秒内就写出了高考作文,但存在套路化写作等问题;过度依赖网络提供的答案会形成“信息茧房”

问题真的越来越少了吗?

高分范文

一百年前,青年毛泽东面对国家和民族生死存亡的危机,发出时代之问:“问苍茫大地,谁主沉浮?”

九十年前,鲁迅面对社会上对抗日前途的悲观论调,抛出惊世一问:“中国人失掉自信力了吗?”

两位伟人之问,着实切中肯綮,振聋发聩,如晨钟暮鼓,引人深思。

揆诸当下,我们也应提出问题:“问题,真的越来越少了吗?”

随着互联网的普及、人工智能的应用,我们可以将一切问题交给搜索引擎:输入问题,点击“查询”,短短数秒,成千上万条答案便会出现在网页中,任君随意采撷。诚然,信息技术让我们能够快速获得知识性问题的答案,但除了知识性的问题,

我们难道就不会产生其他问题吗?

答案显然是否定的。

问题不是变少了,而是变得更隐性,需要我们在实践中去发现。

马克思和恩格斯曾深刻剖析了认识的无限性,他们强调实践是认识的基础,客观事物是不断变化、发展着的,实践过程中不断涌现出新问题和新要求。因此,实践不仅是推动认识的基石,更是问题产生的根源。然而,在科技快速发展的当代社会,人类似乎越来越依赖于搜索引擎的“一查了之”,忽视了问题本身的内涵。我们渐渐减少了与他人交流讨论,更鲜少亲自实践解决问题,失去了与大千世界面对面接触的机会,自然难以发现问题。如此这般,问题看似“减

少”了,但是实则依旧存在,它们就像悬崖峭壁上凌寒独开的雪莲,静待有心人攀上悬崖将其采撷,一嗅芬芳。

不是问题变少了,而是我们的思维变得单一而狭隘,失去了辩证全面看待事物的能力。

哈佛大学教授凯斯·R.桑斯坦在《信息乌托邦》中提出“信息茧房”这一概念,指出人们关注的信息领域会被自身兴趣所引导,从而将自己的生活桎梏于“茧房”中。以当下为例,我们在互联网上关注什么,就会刷到与它相关的网页、视频、购买链接等;我们看到的,似乎都是我们认同的观点;短视频“推荐”的内容,总是具有非常高的相似性……每个人都在被算法“投喂”,接触的信息越来越单一,以“自我偏好”“自以为是”的丝网把自己包裹,封闭在“茧房”里。

被“信息茧房”困住的根源之一,在于人不愿思考的惰性。信息技术服务于人类,却也让我们养

成了盲目跟风、随波逐流的陋习,剥夺了我们独立思考和自我纠偏的能力。当思维变成一条直行道,我们自然一路“畅通无阻”,没有“问题”,但这看似顺利的旅程,恐怕不是“任君采撷”,而是“请君入瓮”。

因此,我们需要警惕惰性思维、信息茧房的危害,努力保持独立思考和理性批判的能力,也需要更加审慎地看待信息技术,用其拓宽视野,而避免陷入狭隘与固执的境地。

面对信息浪潮,我们既要手执放大镜,做生活实践中发现问题的有心人,又要养成独立思考问题的习惯,运用脑髓,放出眼光,自己来拿!

如此,身处果壳之中,我们仍可做无垠宇宙之王!

“世界是我的牡蛎,我将以利剑开启。”莎士比亚如是说。