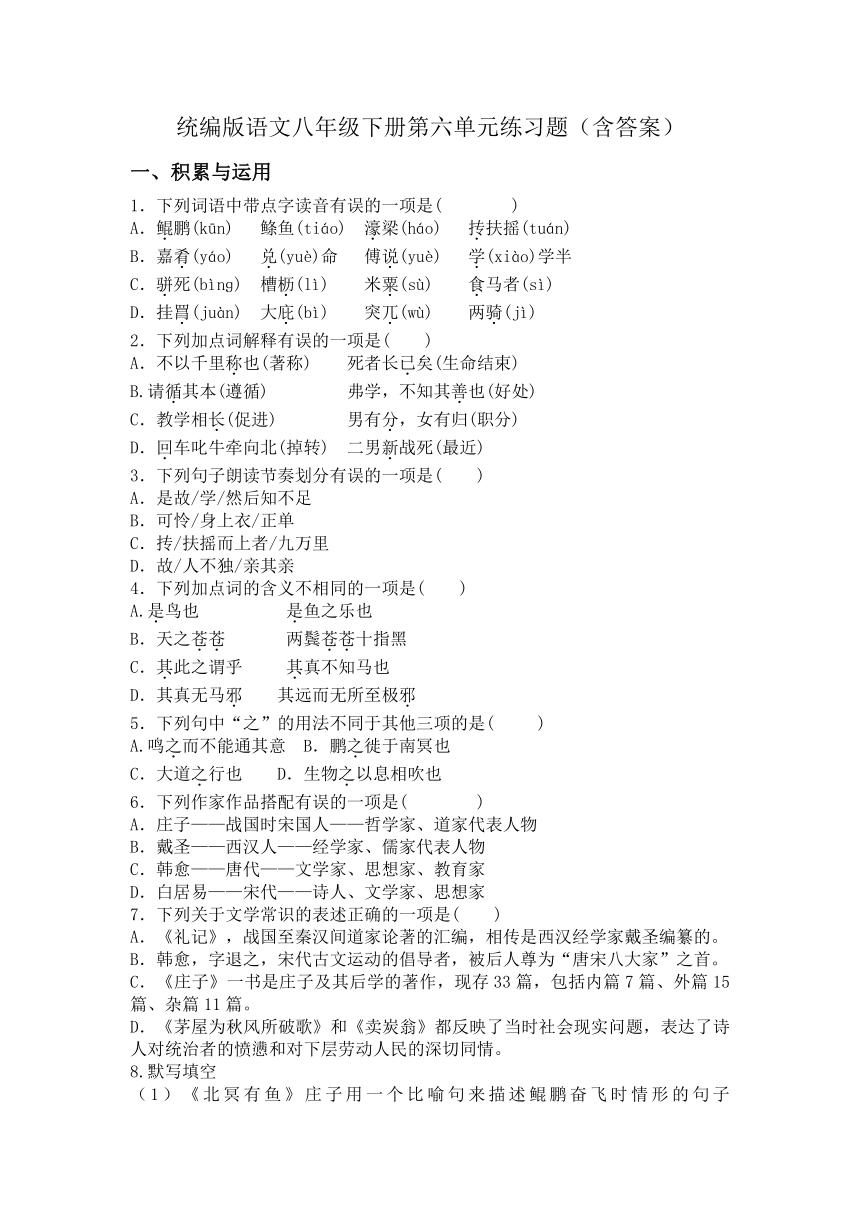

统编版语文八年级下册第六单元练习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版语文八年级下册第六单元练习题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 37.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-04 17:52:39 | ||

图片预览

文档简介

统编版语文八年级下册第六单元练习题(含答案)

积累与运用

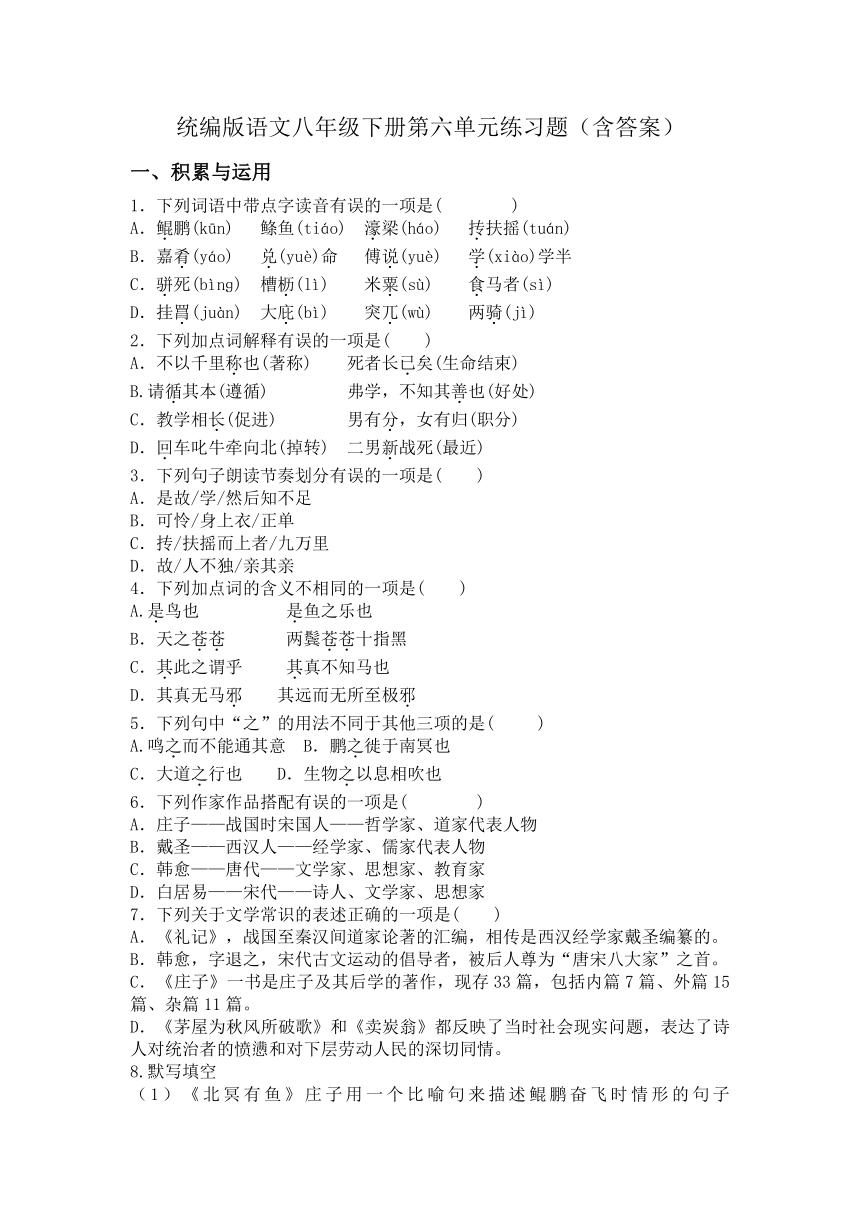

1.下列词语中带点字读音有误的一项是( )

A.鲲鹏(kūn) 鲦鱼(tiáo) 濠梁(háo) 抟扶摇(tuán)

B.嘉肴(yáo) 兑(yuè)命 傅说(yuè) 学(xiào)学半

C.骈死(bìnɡ) 槽枥(lì) 米粟(sù) 食马者(sì)

D.挂罥(juàn) 大庇(bì) 突兀(wù) 两骑(jì)

2.下列加点词解释有误的一项是( )

A.不以千里称也(著称) 死者长已矣(生命结束)

B.请循其本(遵循) 弗学,不知其善也(好处)

C.教学相长(促进) 男有分,女有归(职分)

D.回车叱牛牵向北(掉转) 二男新战死(最近)

3.下列句子朗读节奏划分有误的一项是( )

A.是故/学/然后知不足

B.可怜/身上衣/正单

C.抟/扶摇而上者/九万里

D.故/人不独/亲其亲

4.下列加点词的含义不相同的一项是( )

A.是鸟也 是鱼之乐也

B.天之苍苍 两鬓苍苍十指黑

C.其此之谓乎 其真不知马也

D.其真无马邪 其远而无所至极邪

5.下列句中“之”的用法不同于其他三项的是( )

A.鸣之而不能通其意 B.鹏之徙于南冥也

C.大道之行也 D.生物之以息相吹也

6.下列作家作品搭配有误的一项是( )

A.庄子——战国时宋国人——哲学家、道家代表人物

B.戴圣——西汉人——经学家、儒家代表人物

C.韩愈——唐代——文学家、思想家、教育家

D.白居易——宋代——诗人、文学家、思想家

7.下列关于文学常识的表述正确的一项是( )

A.《礼记》,战国至秦汉间道家论著的汇编,相传是西汉经学家戴圣编纂的。

B.韩愈,字退之,宋代古文运动的倡导者,被后人尊为“唐宋八大家”之首。

C.《庄子》一书是庄子及其后学的著作,现存33篇,包括内篇7篇、外篇15篇、杂篇11篇。

D.《茅屋为秋风所破歌》和《卖炭翁》都反映了当时社会现实问题,表达了诗人对统治者的愤懑和对下层劳动人民的深切同情。

8.默写填空

(1)《北冥有鱼》庄子用一个比喻句来描述鲲鹏奋飞时情形的句子是: 。

(2)《虽有佳肴》中一文中运用类比手法,指出学习的重要性的句子是: 。

(3)《马说 》中表明愚妄无知,平庸浅薄的统治者对千里马的不公正的待遇的句子是: 。

(4)《茅屋为秋风所破歌》表现杜甫为理想而献身的伟大情怀的诗句是_______________________。

(5)《卖炭翁》中形象地写出了宫使狐假虎威、横行霸道、巧取豪夺的丑陋行径的句子是: 。

(6)《石壕吏》中揭示“吏”与“老妇”矛盾尖锐的句子: , 。

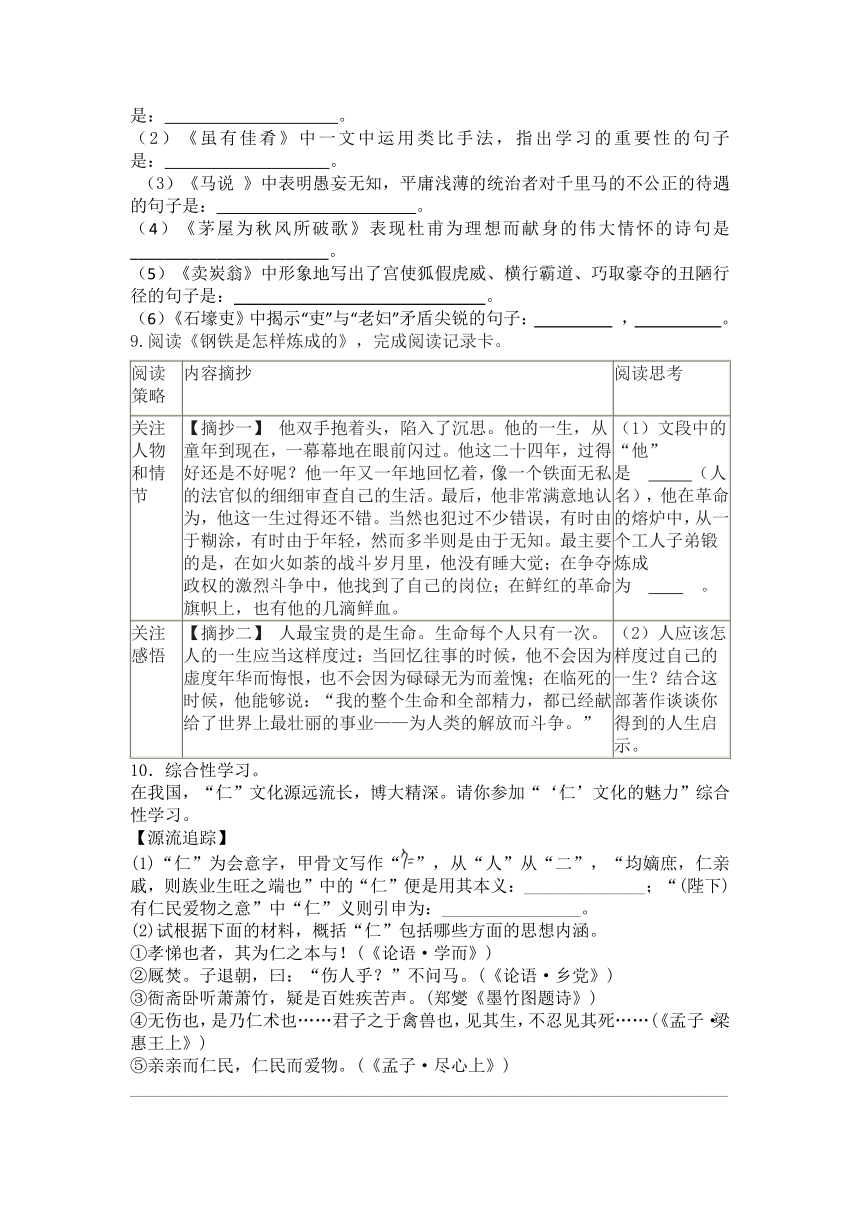

9.阅读《钢铁是怎样炼成的》,完成阅读记录卡。

阅读策略 内容摘抄 阅读思考

关注人物和情节 【摘抄一】 他双手抱着头,陷入了沉思。他的一生,从童年到现在,一幕幕地在眼前闪过。他这二十四年,过得好还是不好呢?他一年又一年地回忆着,像一个铁面无私的法官似的细细审查自己的生活。最后,他非常满意地认为,他这一生过得还不错。当然也犯过不少错误,有时由于糊涂,有时由于年轻,然而多半则是由于无知。最主要的是,在如火如荼的战斗岁月里,他没有睡大觉;在争夺政权的激烈斗争中,他找到了自己的岗位;在鲜红的革命旗帜上,也有他的几滴鲜血。 (1)文段中的“他”是 (人名),他在革命的熔炉中,从一个工人子弟锻炼成为 。

关注感悟 【摘抄二】 人最宝贵的是生命。生命每个人只有一次。人的一生应当这样度过:当回忆往事的时候,他不会因为虚度年华而悔恨,也不会因为碌碌无为而羞愧;在临死的时候,他能够说:“我的整个生命和全部精力,都已经献给了世界上最壮丽的事业——为人类的解放而斗争。” (2)人应该怎样度过自己的一生?结合这部著作谈谈你得到的人生启示。

10.综合性学习。

在我国,“仁”文化源远流长,博大精深。请你参加“‘仁’文化的魅力”综合性学习。

【源流追踪】

(1)“仁”为会意字,甲骨文写作“”,从“人”从“二”,“均嫡庶,仁亲戚,则族业生旺之端也”中的“仁”便是用其本义:______________;“(陛下)有仁民爱物之意”中“仁”义则引申为:________________。

(2)试根据下面的材料,概括“仁”包括哪些方面的思想内涵。

①孝悌也者,其为仁之本与!(《论语·学而》)

②厩焚。子退朝,曰:“伤人乎?”不问马。(《论语·乡党》)

③衙斋卧听萧萧竹,疑是百姓疾苦声。(郑夑《墨竹图题诗》)

④无伤也,是乃仁术也……君子之于禽兽也,见其生,不忍见其死……(《孟子·梁惠王上》)

⑤亲亲而仁民,仁民而爱物。(《孟子·尽心上》)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________【“仁”行世间】

(3)在9月28日“孔子文化节”到来之际,班级举办“‘仁’行世间”文化传承活动,请你提出一项倡议。

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

阅读理解

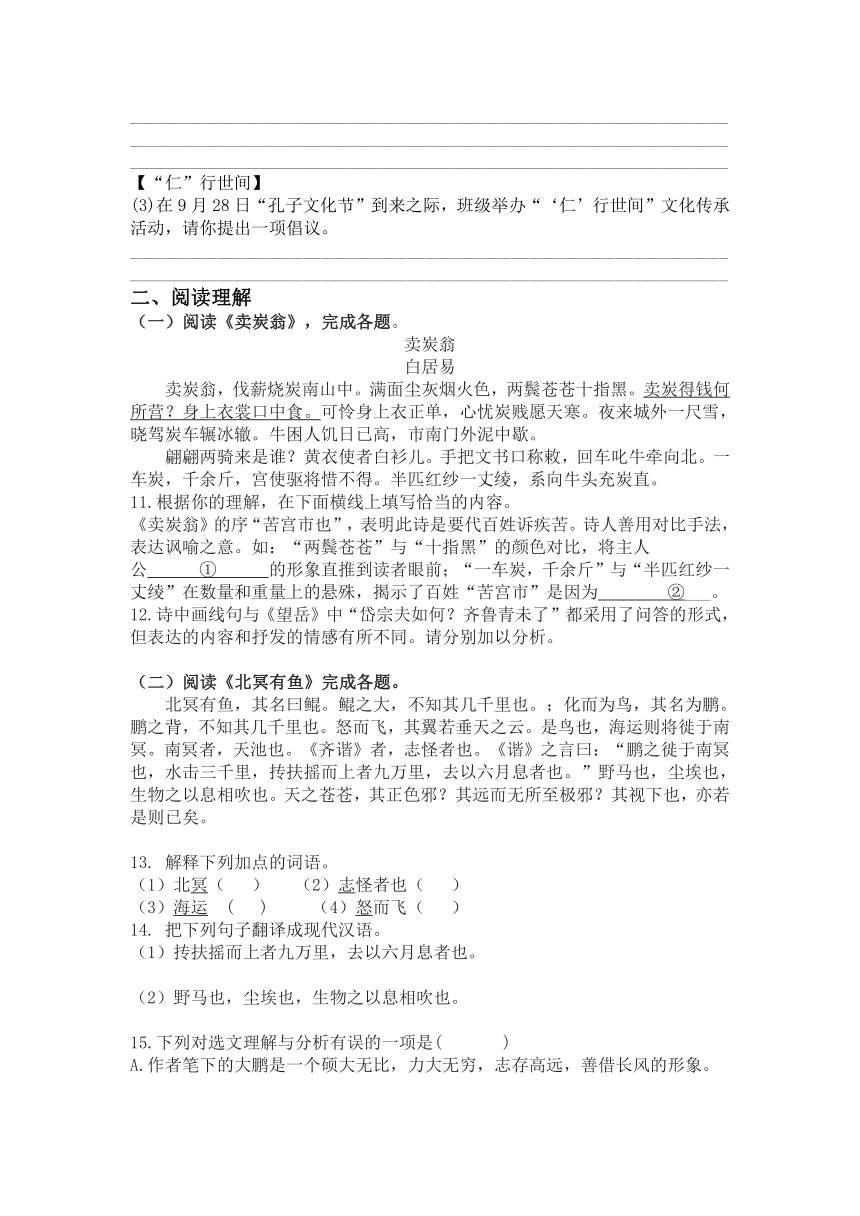

(一)阅读《卖炭翁》,完成各题。

卖炭翁

白居易

卖炭翁,伐薪烧炭南山中。满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食。可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗冰辙。牛困人饥日已高,市南门外泥中歇。

翩翩两骑来是谁?黄衣使者白衫儿。手把文书口称敕,回车叱牛牵向北。一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得。半匹红纱一丈绫,系向牛头充炭直。

11.根据你的理解,在下面横线上填写恰当的内容。

《卖炭翁》的序“苦宫市也”,表明此诗是要代百姓诉疾苦。诗人善用对比手法,表达讽喻之意。如:“两鬓苍苍”与“十指黑”的颜色对比,将主人公 ① 的形象直推到读者眼前;“一车炭,千余斤”与“半匹红纱一丈绫”在数量和重量上的悬殊,揭示了百姓“苦宫市”是因为 ②___。

12.诗中画线句与《望岳》中“岱宗夫如何?齐鲁青未了”都采用了问答的形式,但表达的内容和抒发的情感有所不同。请分别加以分析。

(二)阅读《北冥有鱼》完成各题。

北冥有鱼,其名曰鲲。鲲之大,不知其几千里也。;化而为鸟,其名为鹏。鹏之背,不知其几千里也。怒而飞,其翼若垂天之云。是鸟也,海运则将徙于南冥。南冥者,天池也。《齐谐》者,志怪者也。《谐》之言曰:“鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者九万里,去以六月息者也。”野马也,尘埃也,生物之以息相吹也。天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?其视下也,亦若是则已矣。

13. 解释下列加点的词语。

(1)北冥( ) (2)志怪者也( )

(3)海运 ( ) (4)怒而飞( )

14. 把下列句子翻译成现代汉语。

(1)抟扶摇而上者九万里,去以六月息者也。

(2)野马也,尘埃也,生物之以息相吹也。

15.下列对选文理解与分析有误的一项是( )

A.作者笔下的大鹏是一个硕大无比,力大无穷,志存高远,善借长风的形象。

B.李清照“九万里风鹏正举,风休住,蓬舟吹取三山去”的词句就是对本文的化用。

C.世间细小之物是气息吹动的结果,鲲鹏因为强大,不需要外力,可以直接扶摇直上九万里。

D.本文中庄子的想象雄奇,“不知几千里也”反复出现,极力想象夸大鹏之大

16.庄子写这则寓言故事的目的是什么?

17、作者笔下的“鹏”是个什么样的形象?

你喜欢鲲鹏吗?谈谈你的理由。

(三)阅读下文,回答问题。

“沙漠守护神”胡杨林

①享有“活一千年不死,死一千年不倒,倒一千年不朽”之美誉的胡杨,千百年来,毅然守护在边关大漠,守望着风沙,被人们称为“沙漠守护神”。

②由于胡杨是“陆上丝绸之路经济带”相关国家和地区的特有树种,因此,构成了丝绸之路沿途高大壮观的绿洲森林景观和生态屏障,对这些国家和地区的生态环境稳定以及经济可持续发展起着不可替代的作用。

③历史上,胡杨与丝绸之路具有密不可分的联系。

④起源于西汉的丝绸之路,以首都长安(今西安)为起点,经河西走廊、中亚和西亚国家而到达地中海,罗马是终点,全长6640千米。而胡杨分布区曾是当地社会经济和文化一度辉煌的丝绸之路的绿洲地区。

⑤阻挡风沙侵入,这是胡杨林最重要的作用,不仅能够为荒漠绿洲撑起天然生态屏障,还创造了适宜的绿洲气候和成形的肥沃土壤。

⑥同时,作为荒漠河岸林,胡杨还具有保护河岸、减少土壤的侵蚀和流失、稳定河床的作用,且还是“拔盐改土”的土壤改良“功臣”。不仅如此,成年大树每年能排出数十千克的盐碱。“楼兰道”、尼雅等古国文明的消失,从反面说明了胡杨生态修复的重要性,对现代“一带一路”建设具有重要警示作用。

⑦胡杨全身都是宝,木可成材,历千年而不朽,是上等的建筑和家具用材。叶为上好饲料,绿叶、枯叶以及幼嫩的枝梢,均可食用。胡杨碱既可以入药,也可以作为工业原料、配料等。此外,胡杨的木质纤维质量最好,更是上好的造纸原料。

⑧胡杨林对荒漠绿洲具有无可替代的生态服务价值。林业部门研究发现,以新疆和田河流域胡杨林生态价值估算为例,面积为3.184万公顷的天然胡杨林,其生态系统服务价值平均为6.72亿元/年,约为整个和田地区全年GDP(国民生产总值)的19%。

⑨来自中国绿化基金会的数据显示,全球胡杨林面积约为64.8万公顷,最大的胡杨天然林集中在中国和哈萨克斯坦。在我国,胡杨的分布与古丝绸之路路线完全契合。胡杨沿着我国“丝绸之路”西去的咽喉——河西走廊开始分布,至敦煌,西出阳关,分布于塔里木盆地南北缘,直至巴基斯坦、哈萨克斯坦、土耳其等国。

⑩目前,我国胡杨林面积有39.5万公顷,约占全球胡杨林总面积的61%,主要分布在西北地区的新疆维吾尔自治区、内蒙古自治区西部、青海省、甘肃省和宁夏回族自治区这5个省份。

“中国是胡杨第一大国,在胡杨林的保护和修复以及开发利用方面具有值得推广的技术和案例。”中国绿化基金会主席陈述贤表示,对于陆上“丝路”国家相对严峻的胡杨生态现状和薄弱的保护和修复能力,中国应主动提出胡杨林生态修复合作构想,加强胡杨林保护和修复。

(选自2020年11月1日《科普时报》,有删改)

选文标题有哪些作用

选文第③段说“历史上,胡杨与丝绸之路具有密不可分的联系”,结合上下文说明理由。

阅读选文第⑤~⑧段,说说胡杨林有哪些价值 (至少写出三点)

选文第⑧段画线句子运用了哪些说明方法 有何作用

23、下列理解不正确的一项是( )

A.因为胡杨林构成了丝绸之路沿途高大壮观的绿洲森林景观和生态屏障,所以胡杨是“陆上丝绸之路经济带”相关国家和地区的特有树种。

B.西汉时期胡杨分布区曾是当地社会经济和文化一度辉煌的绿洲地区。

C.胡杨生态修复的重要性,对现代“一带一路”建设具有重要警示作用。

D.中国是胡杨第一大国,中国应主动提出胡杨林生态修复合作构想,加强胡杨林保护和修复。

(四)阅读下面文字,完成问题。

记忆中的那碗汤圆

毕飞宇

①我不记得是什么时候了,总之,那一天我得到了一碗汤圆。但我们乡下人要土气一些,把汤圆叫作“圆子”。我的碗里一共有4个圆子,后来,有几个大人又给了我一些,我把它们都吃光了。以我当年的年纪,我的母亲认为,我吃下去的数量远远超出了我的实际能力,所以,她不停地重复,她的儿子“爱吃圆子”,“他吃了8个”。后来,大家都知道了,我自己也知道了,我爱吃圆子,一顿可以吃8个。

②我相信吃酒席大致也是这样。如果你在某一场酒席上喝了一斤酒,人们就会记住,还会不停地传播:某某某能喝,有一斤的量。记忆都有局限,记忆都有它偏心的选择——人们能记住你与酒的关系,却时常会忽略你与马桶的关系。

③直到现在,我都快五十了,我的母亲都认定了她的儿子“爱吃圆子”。我其实不喜欢。在那样一个年代,在“吃”这个问题上,爱和不爱是一个根本不存在的问题,首要的问题是“有”。在“有”的时候,一个孩子只有一个态度,或者说一个行为:能吃就吃。这句话还可以说得更露骨一点:逮住一顿是一顿。

④我还想告诉我的母亲,其实那一次我吃伤了。很抱歉,“吃伤了”是一件很让人难为情的事,可我会原谅自己。在那样的年代,有机会的话,我相信所有的孩子都会吃伤。

⑤我为什么至今还能记得那碗汤圆呢?倒不是因为我“吃伤了”,首要的原因是因为汤圆属于“好吃的”。吃好吃的,在当时这样的机会并不多。我的父亲有一句口头禅,说的就是“好吃”与“记忆”的关系:饿狗记得千年屎。那碗汤圆离我才40多年呢,960年之后我也未必能够忘记。

⑥“好吃的”有什么可说的吗?有。

⑦我们村有一个很特殊的风俗,在日子比较富裕的时候,如果哪一家做了“好吃的”,关起门来独享是一件十分不得体的事情,是要被人瞧不起的。我这么说也许有人要质疑:你不说你们家做了“好吃的”,人家怎么知道呢?这么说的人一定没有过过苦日子。我要告诉大家,人的嗅觉是十分神奇的,在你营养不良的时候,你的基因会变异,你的嗅觉会变得和狗的嗅觉一样灵敏。这么说吧,你家在村东,如果你家的锅里烧了红烧肉,村子西边的鼻子会因为你们家的炉火而亢奋——除非你生吃。

⑧所以,乡下人永远都不会去烧单纯的红烧肉,他们只会做青菜烧肉、萝卜烧肉、芋头烧肉,一做就是满满的一大锅。为什么要这么做呢?要送。左边的邻居家送一碗,右边的邻居家送一碗,三舅妈家送一碗,陈先生(我母亲)家送一碗。因为有青菜、萝卜和芋头垫底,好办了,肉就成了一点“意思”,点缀在最上头。

⑨我们乡下人就是这样的,也自私,也狠毒,但是,因为风俗,大家都有一个思维上的惯性:自己有一点儿好的马上就会想起别人。它是普遍的,常态的。这个别人当然也包括我们这家外来户。

⑩柴可夫斯基有一首名曲,《如歌的行板》。它脱胎于一首西亚的民歌,作者不详。这首歌我引用过好几次了,我还是忍不住,决定再一次引用它。它是这么唱的:

瓦尼亚将身坐在沙发,

酒瓶酒杯手中拿。

他还没有倒满半杯酒,

就叫人去喊卡契卡。

这首歌的旋律我很早就熟悉了,但是,第一次读到歌词是在1987年的冬天。那一年,我大学毕业,一个人在宿舍。读到最后一句的时候,几乎没有过渡,我的眼泪夺眶而出。我不需要回忆,不需要。往事历历在目。在我的村庄,在那样一个艰难的时刻,伟大而温润的中国乡村传统依然没有泯灭,它在困厄地流淌,延续:每一个乡亲都是瓦尼亚,每一个乡亲都是卡契卡。我就是卡契卡,可我还没有来得及做瓦尼亚,我就离开了我的村庄。这是我欠下的。

很可惜,在我还没有离开乡村的时候,这个风俗已经出现了衰败的态势,最终彻底没落了。

风俗和法律没有关系,可我愿意这样解释风俗和法律的关系——风俗是最为亲切的法律,而法律则是最为彪悍的风俗。

风俗在一头,法律在另一头。一个时代或一个民族的好和坏不是从一头开始的,好,从两头开始好;坏,也是从两头开始坏。在任何时候,好风俗的丧失都是一件危险的事,这不是我危言耸听。

分享,多么芬芳的一个东西,它哪里去了呢?

“一块给狗的骨头不是慈善,一块与狗分享的骨头才是慈善。”

这句话是杰克 伦敦说的。我读到这句话的时候正是大学的二年级,在扬州师范学院的图书馆里头。这句话至今还像骨头一样生长在我的肉里头。杰克 伦敦揭示了分享的本质,分享源于慈善,体现为慈善。

我要感谢杰克 伦敦,他在我的青年时代给我送来了最为重要的一个词:分享。此时此刻,我愿意与所有的朋友分享这个词:分享。这个词可以让一个男孩迅速地成长为一个男人——他曾经梦想着独自抱着一根甘蔗,从清晨啃到黄昏。

如果有一天,即便我的身体里头只剩下最后一根骨头,这一根骨头也足以支撑起我的人生。这不是因为我高尚,不是,我远远没有那么高尚。但是,因为有太多太多的人和我分享过他们的骨头,我自然有分享的愿望。“愿望”有它的逻辑性和传递性,愿望就是动作——父亲抱过我,我就喜欢抱儿子。儿子也许不愿意抱我,可这没有什么可以抱怨的,因为他的怀里将是我的孙子。是的,所谓的世世代代,就是这么一回事。

我很高兴地注意到一个现象,“分享”这个词的使用率正在上升。我渴望着有那么一天,“分享”终于成为汉语世界里使用率最高的一个词,而“分享”也真的成为我们切实可感的“民风”。

(摘自人民文学出版社《苏北少年“堂吉河德”》一书)

24、下列对文章的理解与分析,不正确的一项是( )

A.“我”小时候一顿吃了8个汤圆,是因为在那个贫穷的年代,汤圆有的吃就吃。

B.乡下人永远不会去烧单纯的红烧肉,是因为大家自私、狠毒,并不愿意与人分享。

C.风俗和法律没有逻辑关系,作者认为两者的好坏同时影响着一个时代或者一个民族。

D.分享是一种慈善,有它的逻辑性和传递性,作者希望大家切实行动,让分享成为风尚。

25、文章第十自然段引用了柴可夫斯基的名曲《如歌的行板》。请结合文章内容,分析这样写的好处。

26、结合文段,从修辞的角度分析句子的表达效果。

分享,多么芬芳的一个东西,它到哪里去了呢?

27、结合全文,说说你对“风俗”的理解。

三、作文

28.每个人的内心都有美好的期盼。我们期盼学习的成功与进步,期盼朋友的理解与信任,期盼家庭的幸福与安康,期盼社会的安定、和谐与发展……

请以《期盼 》为题,写一篇作文。要求:①补全题目(可在横线上填写:和谐、成功、理解等词语或短语);②文体不限,诗歌除外;③不少于600字。

答案

1、C 2.B 3.B 4.B 5.A 6.D 7.C 8.(1)怒而飞,其翼若垂天之云 (2)虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也 (3)策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意 (4)吾庐独破受冻死亦足 (5)手把文书中称敕,回车叱牛牵向北

(6)吏呼一何怒,妇啼一何苦

9.(1)保尔 柯察金(保尔、柯察金均可) 无产阶级战士(意志坚定的革命者)

(2)示例:人的一生应直面困难,敢于拼搏,勇于付出,用顽强的意志战胜困难。在生命的长河中,每个人都应树立崇高的理想,并为此不懈奋斗,在有限的生命里创造无限的价值。

10.(1)人人平等(或君民同视,平等对待) 博爱、仁爱(或慈善、体恤) (2)示例:爱亲人,爱他人,爱民众,爱万物(或亲亲,仁民,爱物;或血缘之爱,人际之爱,物我之爱) (3)示例:开展“仁”文化思想宣讲活动(或开展讲述古代“仁”人逸闻轶事活动,开展关于“仁”脉相承小论文征集活动,举办“‘仁’在身边”故事会,举行“仁”文化经典朗诵活动等)。

11、①年老、劳苦 ②受剥削之深重

12.、“卖炭得钱何所营 身上衣裳口中食”,通过问答强调老翁卖炭的微薄收入,只用于解决基本的温饱问题,表达出诗人对百姓的深切同情;《望岳》的开篇问句“岱宗夫如何?”体现了诗人乍见泰山时的惊叹仰慕之情;答句“齐鲁青未了”则以泰山横跨齐鲁、青翠绵延的雄伟景象承接这一崇仰之情,表达了诗人对壮美山河的无限赞美。

13、(1)同“溟”,海。 (2)记载(3)海水运动(4)振奋,这里指用力鼓动翅膀

14、(1)乘着旋风盘旋而起,飞往九万里的高空。它是乘着六月的大风而离开北海的。(2)山野中的雾气,空气中动荡的尘埃,都是生物用气息相吹拂的结果。

15、C

16、万物都要有所凭借,都是不自由的。(意对即可)

17、作者笔下的“鹏”是一个硕大无比、力大无穷、志存高远、善借长风的形象。

18、示例一:我喜欢鲲鹏。因为鲲鹏入深海,翔九天,胸怀远大的理想和抱负,搏击长空,纵横大海,就像诸葛亮、毛泽东等历史人物,他们以天下苍生为己任,推动历史向前发展。

示例二:我不喜欢鲲鹏。因为我喜欢知足常乐,淡泊名利,就像普 通的劳动者,他们爱岗敬业,在平凡的岗位上做出不平凡的贡献。

19、交代了说明对象:胡杨林;运用了比喻的修辞方法,生动形象地说明了胡杨林对沙漠生态环境保护方面的作用;激发读者的阅读兴趣。

20、胡杨是“陆上丝绸之路经济带”相关国家和地区的特有树种;胡杨分布区曾是当地社会经济和文化一度辉煌的丝绸之路的绿洲地区;在我国,胡杨的分布与古丝绸之路的路线完全契合。(答出两点即可)

21、阻挡风沙侵入;胡杨还具有保护河岸、减少土壤的侵蚀和流失、稳定河床的作用;且还是“拔盐改土”的土壤改良“功臣”;胡杨木可成材,历千年而不朽,是上等的建筑和家具用材;叶为上好饲料;胡杨碱既可以入药,也可以作为工业原料、配料等;胡杨的木质纤维质量最好,更是上好的造纸原料;胡杨林对荒漠绿洲具有无可替代的生态服务价值。

22、举例子、列数字、作比较;具体、准确、突出地说明了胡杨林对荒漠绿洲具有无可替代的生态服务价值。

23、A

24、B

25、①《如歌的行板》中瓦尼亚邀卡契卡共饮,表现的是分享的主题,能够突出本文主旨,表达出作者对分享做法的赞成态度;②结构上,承接上文故乡的分享风俗,开启下文作者感慨的内容,有承上启下的作用;③使文章结构跌宕生姿,避免了平铺直叙;④引用名家名曲,吸引读者阅读兴趣。

26、这一句运用拟人的修辞手法,将“分享”人格化,生动形象地表现出作者对分享中体现的淳朴风俗、慈善本质等的赞美之情,以及对分享风俗没落的惋惜、担忧之情。使用问句,表达出作者对分享风俗回归的期望,又引发读者的思考。

27、风俗因地域、人员的不同而有别;风俗使人们形成思维惯性,影响人的行为习惯;好的风俗不断延续,增进和谐,对社会发展具有积极作用;风俗不断在变迁;风俗自觉地引导人们遵守一些约定俗成的做法。

28、略

积累与运用

1.下列词语中带点字读音有误的一项是( )

A.鲲鹏(kūn) 鲦鱼(tiáo) 濠梁(háo) 抟扶摇(tuán)

B.嘉肴(yáo) 兑(yuè)命 傅说(yuè) 学(xiào)学半

C.骈死(bìnɡ) 槽枥(lì) 米粟(sù) 食马者(sì)

D.挂罥(juàn) 大庇(bì) 突兀(wù) 两骑(jì)

2.下列加点词解释有误的一项是( )

A.不以千里称也(著称) 死者长已矣(生命结束)

B.请循其本(遵循) 弗学,不知其善也(好处)

C.教学相长(促进) 男有分,女有归(职分)

D.回车叱牛牵向北(掉转) 二男新战死(最近)

3.下列句子朗读节奏划分有误的一项是( )

A.是故/学/然后知不足

B.可怜/身上衣/正单

C.抟/扶摇而上者/九万里

D.故/人不独/亲其亲

4.下列加点词的含义不相同的一项是( )

A.是鸟也 是鱼之乐也

B.天之苍苍 两鬓苍苍十指黑

C.其此之谓乎 其真不知马也

D.其真无马邪 其远而无所至极邪

5.下列句中“之”的用法不同于其他三项的是( )

A.鸣之而不能通其意 B.鹏之徙于南冥也

C.大道之行也 D.生物之以息相吹也

6.下列作家作品搭配有误的一项是( )

A.庄子——战国时宋国人——哲学家、道家代表人物

B.戴圣——西汉人——经学家、儒家代表人物

C.韩愈——唐代——文学家、思想家、教育家

D.白居易——宋代——诗人、文学家、思想家

7.下列关于文学常识的表述正确的一项是( )

A.《礼记》,战国至秦汉间道家论著的汇编,相传是西汉经学家戴圣编纂的。

B.韩愈,字退之,宋代古文运动的倡导者,被后人尊为“唐宋八大家”之首。

C.《庄子》一书是庄子及其后学的著作,现存33篇,包括内篇7篇、外篇15篇、杂篇11篇。

D.《茅屋为秋风所破歌》和《卖炭翁》都反映了当时社会现实问题,表达了诗人对统治者的愤懑和对下层劳动人民的深切同情。

8.默写填空

(1)《北冥有鱼》庄子用一个比喻句来描述鲲鹏奋飞时情形的句子是: 。

(2)《虽有佳肴》中一文中运用类比手法,指出学习的重要性的句子是: 。

(3)《马说 》中表明愚妄无知,平庸浅薄的统治者对千里马的不公正的待遇的句子是: 。

(4)《茅屋为秋风所破歌》表现杜甫为理想而献身的伟大情怀的诗句是_______________________。

(5)《卖炭翁》中形象地写出了宫使狐假虎威、横行霸道、巧取豪夺的丑陋行径的句子是: 。

(6)《石壕吏》中揭示“吏”与“老妇”矛盾尖锐的句子: , 。

9.阅读《钢铁是怎样炼成的》,完成阅读记录卡。

阅读策略 内容摘抄 阅读思考

关注人物和情节 【摘抄一】 他双手抱着头,陷入了沉思。他的一生,从童年到现在,一幕幕地在眼前闪过。他这二十四年,过得好还是不好呢?他一年又一年地回忆着,像一个铁面无私的法官似的细细审查自己的生活。最后,他非常满意地认为,他这一生过得还不错。当然也犯过不少错误,有时由于糊涂,有时由于年轻,然而多半则是由于无知。最主要的是,在如火如荼的战斗岁月里,他没有睡大觉;在争夺政权的激烈斗争中,他找到了自己的岗位;在鲜红的革命旗帜上,也有他的几滴鲜血。 (1)文段中的“他”是 (人名),他在革命的熔炉中,从一个工人子弟锻炼成为 。

关注感悟 【摘抄二】 人最宝贵的是生命。生命每个人只有一次。人的一生应当这样度过:当回忆往事的时候,他不会因为虚度年华而悔恨,也不会因为碌碌无为而羞愧;在临死的时候,他能够说:“我的整个生命和全部精力,都已经献给了世界上最壮丽的事业——为人类的解放而斗争。” (2)人应该怎样度过自己的一生?结合这部著作谈谈你得到的人生启示。

10.综合性学习。

在我国,“仁”文化源远流长,博大精深。请你参加“‘仁’文化的魅力”综合性学习。

【源流追踪】

(1)“仁”为会意字,甲骨文写作“”,从“人”从“二”,“均嫡庶,仁亲戚,则族业生旺之端也”中的“仁”便是用其本义:______________;“(陛下)有仁民爱物之意”中“仁”义则引申为:________________。

(2)试根据下面的材料,概括“仁”包括哪些方面的思想内涵。

①孝悌也者,其为仁之本与!(《论语·学而》)

②厩焚。子退朝,曰:“伤人乎?”不问马。(《论语·乡党》)

③衙斋卧听萧萧竹,疑是百姓疾苦声。(郑夑《墨竹图题诗》)

④无伤也,是乃仁术也……君子之于禽兽也,见其生,不忍见其死……(《孟子·梁惠王上》)

⑤亲亲而仁民,仁民而爱物。(《孟子·尽心上》)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________【“仁”行世间】

(3)在9月28日“孔子文化节”到来之际,班级举办“‘仁’行世间”文化传承活动,请你提出一项倡议。

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

阅读理解

(一)阅读《卖炭翁》,完成各题。

卖炭翁

白居易

卖炭翁,伐薪烧炭南山中。满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食。可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗冰辙。牛困人饥日已高,市南门外泥中歇。

翩翩两骑来是谁?黄衣使者白衫儿。手把文书口称敕,回车叱牛牵向北。一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得。半匹红纱一丈绫,系向牛头充炭直。

11.根据你的理解,在下面横线上填写恰当的内容。

《卖炭翁》的序“苦宫市也”,表明此诗是要代百姓诉疾苦。诗人善用对比手法,表达讽喻之意。如:“两鬓苍苍”与“十指黑”的颜色对比,将主人公 ① 的形象直推到读者眼前;“一车炭,千余斤”与“半匹红纱一丈绫”在数量和重量上的悬殊,揭示了百姓“苦宫市”是因为 ②___。

12.诗中画线句与《望岳》中“岱宗夫如何?齐鲁青未了”都采用了问答的形式,但表达的内容和抒发的情感有所不同。请分别加以分析。

(二)阅读《北冥有鱼》完成各题。

北冥有鱼,其名曰鲲。鲲之大,不知其几千里也。;化而为鸟,其名为鹏。鹏之背,不知其几千里也。怒而飞,其翼若垂天之云。是鸟也,海运则将徙于南冥。南冥者,天池也。《齐谐》者,志怪者也。《谐》之言曰:“鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者九万里,去以六月息者也。”野马也,尘埃也,生物之以息相吹也。天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?其视下也,亦若是则已矣。

13. 解释下列加点的词语。

(1)北冥( ) (2)志怪者也( )

(3)海运 ( ) (4)怒而飞( )

14. 把下列句子翻译成现代汉语。

(1)抟扶摇而上者九万里,去以六月息者也。

(2)野马也,尘埃也,生物之以息相吹也。

15.下列对选文理解与分析有误的一项是( )

A.作者笔下的大鹏是一个硕大无比,力大无穷,志存高远,善借长风的形象。

B.李清照“九万里风鹏正举,风休住,蓬舟吹取三山去”的词句就是对本文的化用。

C.世间细小之物是气息吹动的结果,鲲鹏因为强大,不需要外力,可以直接扶摇直上九万里。

D.本文中庄子的想象雄奇,“不知几千里也”反复出现,极力想象夸大鹏之大

16.庄子写这则寓言故事的目的是什么?

17、作者笔下的“鹏”是个什么样的形象?

你喜欢鲲鹏吗?谈谈你的理由。

(三)阅读下文,回答问题。

“沙漠守护神”胡杨林

①享有“活一千年不死,死一千年不倒,倒一千年不朽”之美誉的胡杨,千百年来,毅然守护在边关大漠,守望着风沙,被人们称为“沙漠守护神”。

②由于胡杨是“陆上丝绸之路经济带”相关国家和地区的特有树种,因此,构成了丝绸之路沿途高大壮观的绿洲森林景观和生态屏障,对这些国家和地区的生态环境稳定以及经济可持续发展起着不可替代的作用。

③历史上,胡杨与丝绸之路具有密不可分的联系。

④起源于西汉的丝绸之路,以首都长安(今西安)为起点,经河西走廊、中亚和西亚国家而到达地中海,罗马是终点,全长6640千米。而胡杨分布区曾是当地社会经济和文化一度辉煌的丝绸之路的绿洲地区。

⑤阻挡风沙侵入,这是胡杨林最重要的作用,不仅能够为荒漠绿洲撑起天然生态屏障,还创造了适宜的绿洲气候和成形的肥沃土壤。

⑥同时,作为荒漠河岸林,胡杨还具有保护河岸、减少土壤的侵蚀和流失、稳定河床的作用,且还是“拔盐改土”的土壤改良“功臣”。不仅如此,成年大树每年能排出数十千克的盐碱。“楼兰道”、尼雅等古国文明的消失,从反面说明了胡杨生态修复的重要性,对现代“一带一路”建设具有重要警示作用。

⑦胡杨全身都是宝,木可成材,历千年而不朽,是上等的建筑和家具用材。叶为上好饲料,绿叶、枯叶以及幼嫩的枝梢,均可食用。胡杨碱既可以入药,也可以作为工业原料、配料等。此外,胡杨的木质纤维质量最好,更是上好的造纸原料。

⑧胡杨林对荒漠绿洲具有无可替代的生态服务价值。林业部门研究发现,以新疆和田河流域胡杨林生态价值估算为例,面积为3.184万公顷的天然胡杨林,其生态系统服务价值平均为6.72亿元/年,约为整个和田地区全年GDP(国民生产总值)的19%。

⑨来自中国绿化基金会的数据显示,全球胡杨林面积约为64.8万公顷,最大的胡杨天然林集中在中国和哈萨克斯坦。在我国,胡杨的分布与古丝绸之路路线完全契合。胡杨沿着我国“丝绸之路”西去的咽喉——河西走廊开始分布,至敦煌,西出阳关,分布于塔里木盆地南北缘,直至巴基斯坦、哈萨克斯坦、土耳其等国。

⑩目前,我国胡杨林面积有39.5万公顷,约占全球胡杨林总面积的61%,主要分布在西北地区的新疆维吾尔自治区、内蒙古自治区西部、青海省、甘肃省和宁夏回族自治区这5个省份。

“中国是胡杨第一大国,在胡杨林的保护和修复以及开发利用方面具有值得推广的技术和案例。”中国绿化基金会主席陈述贤表示,对于陆上“丝路”国家相对严峻的胡杨生态现状和薄弱的保护和修复能力,中国应主动提出胡杨林生态修复合作构想,加强胡杨林保护和修复。

(选自2020年11月1日《科普时报》,有删改)

选文标题有哪些作用

选文第③段说“历史上,胡杨与丝绸之路具有密不可分的联系”,结合上下文说明理由。

阅读选文第⑤~⑧段,说说胡杨林有哪些价值 (至少写出三点)

选文第⑧段画线句子运用了哪些说明方法 有何作用

23、下列理解不正确的一项是( )

A.因为胡杨林构成了丝绸之路沿途高大壮观的绿洲森林景观和生态屏障,所以胡杨是“陆上丝绸之路经济带”相关国家和地区的特有树种。

B.西汉时期胡杨分布区曾是当地社会经济和文化一度辉煌的绿洲地区。

C.胡杨生态修复的重要性,对现代“一带一路”建设具有重要警示作用。

D.中国是胡杨第一大国,中国应主动提出胡杨林生态修复合作构想,加强胡杨林保护和修复。

(四)阅读下面文字,完成问题。

记忆中的那碗汤圆

毕飞宇

①我不记得是什么时候了,总之,那一天我得到了一碗汤圆。但我们乡下人要土气一些,把汤圆叫作“圆子”。我的碗里一共有4个圆子,后来,有几个大人又给了我一些,我把它们都吃光了。以我当年的年纪,我的母亲认为,我吃下去的数量远远超出了我的实际能力,所以,她不停地重复,她的儿子“爱吃圆子”,“他吃了8个”。后来,大家都知道了,我自己也知道了,我爱吃圆子,一顿可以吃8个。

②我相信吃酒席大致也是这样。如果你在某一场酒席上喝了一斤酒,人们就会记住,还会不停地传播:某某某能喝,有一斤的量。记忆都有局限,记忆都有它偏心的选择——人们能记住你与酒的关系,却时常会忽略你与马桶的关系。

③直到现在,我都快五十了,我的母亲都认定了她的儿子“爱吃圆子”。我其实不喜欢。在那样一个年代,在“吃”这个问题上,爱和不爱是一个根本不存在的问题,首要的问题是“有”。在“有”的时候,一个孩子只有一个态度,或者说一个行为:能吃就吃。这句话还可以说得更露骨一点:逮住一顿是一顿。

④我还想告诉我的母亲,其实那一次我吃伤了。很抱歉,“吃伤了”是一件很让人难为情的事,可我会原谅自己。在那样的年代,有机会的话,我相信所有的孩子都会吃伤。

⑤我为什么至今还能记得那碗汤圆呢?倒不是因为我“吃伤了”,首要的原因是因为汤圆属于“好吃的”。吃好吃的,在当时这样的机会并不多。我的父亲有一句口头禅,说的就是“好吃”与“记忆”的关系:饿狗记得千年屎。那碗汤圆离我才40多年呢,960年之后我也未必能够忘记。

⑥“好吃的”有什么可说的吗?有。

⑦我们村有一个很特殊的风俗,在日子比较富裕的时候,如果哪一家做了“好吃的”,关起门来独享是一件十分不得体的事情,是要被人瞧不起的。我这么说也许有人要质疑:你不说你们家做了“好吃的”,人家怎么知道呢?这么说的人一定没有过过苦日子。我要告诉大家,人的嗅觉是十分神奇的,在你营养不良的时候,你的基因会变异,你的嗅觉会变得和狗的嗅觉一样灵敏。这么说吧,你家在村东,如果你家的锅里烧了红烧肉,村子西边的鼻子会因为你们家的炉火而亢奋——除非你生吃。

⑧所以,乡下人永远都不会去烧单纯的红烧肉,他们只会做青菜烧肉、萝卜烧肉、芋头烧肉,一做就是满满的一大锅。为什么要这么做呢?要送。左边的邻居家送一碗,右边的邻居家送一碗,三舅妈家送一碗,陈先生(我母亲)家送一碗。因为有青菜、萝卜和芋头垫底,好办了,肉就成了一点“意思”,点缀在最上头。

⑨我们乡下人就是这样的,也自私,也狠毒,但是,因为风俗,大家都有一个思维上的惯性:自己有一点儿好的马上就会想起别人。它是普遍的,常态的。这个别人当然也包括我们这家外来户。

⑩柴可夫斯基有一首名曲,《如歌的行板》。它脱胎于一首西亚的民歌,作者不详。这首歌我引用过好几次了,我还是忍不住,决定再一次引用它。它是这么唱的:

瓦尼亚将身坐在沙发,

酒瓶酒杯手中拿。

他还没有倒满半杯酒,

就叫人去喊卡契卡。

这首歌的旋律我很早就熟悉了,但是,第一次读到歌词是在1987年的冬天。那一年,我大学毕业,一个人在宿舍。读到最后一句的时候,几乎没有过渡,我的眼泪夺眶而出。我不需要回忆,不需要。往事历历在目。在我的村庄,在那样一个艰难的时刻,伟大而温润的中国乡村传统依然没有泯灭,它在困厄地流淌,延续:每一个乡亲都是瓦尼亚,每一个乡亲都是卡契卡。我就是卡契卡,可我还没有来得及做瓦尼亚,我就离开了我的村庄。这是我欠下的。

很可惜,在我还没有离开乡村的时候,这个风俗已经出现了衰败的态势,最终彻底没落了。

风俗和法律没有关系,可我愿意这样解释风俗和法律的关系——风俗是最为亲切的法律,而法律则是最为彪悍的风俗。

风俗在一头,法律在另一头。一个时代或一个民族的好和坏不是从一头开始的,好,从两头开始好;坏,也是从两头开始坏。在任何时候,好风俗的丧失都是一件危险的事,这不是我危言耸听。

分享,多么芬芳的一个东西,它哪里去了呢?

“一块给狗的骨头不是慈善,一块与狗分享的骨头才是慈善。”

这句话是杰克 伦敦说的。我读到这句话的时候正是大学的二年级,在扬州师范学院的图书馆里头。这句话至今还像骨头一样生长在我的肉里头。杰克 伦敦揭示了分享的本质,分享源于慈善,体现为慈善。

我要感谢杰克 伦敦,他在我的青年时代给我送来了最为重要的一个词:分享。此时此刻,我愿意与所有的朋友分享这个词:分享。这个词可以让一个男孩迅速地成长为一个男人——他曾经梦想着独自抱着一根甘蔗,从清晨啃到黄昏。

如果有一天,即便我的身体里头只剩下最后一根骨头,这一根骨头也足以支撑起我的人生。这不是因为我高尚,不是,我远远没有那么高尚。但是,因为有太多太多的人和我分享过他们的骨头,我自然有分享的愿望。“愿望”有它的逻辑性和传递性,愿望就是动作——父亲抱过我,我就喜欢抱儿子。儿子也许不愿意抱我,可这没有什么可以抱怨的,因为他的怀里将是我的孙子。是的,所谓的世世代代,就是这么一回事。

我很高兴地注意到一个现象,“分享”这个词的使用率正在上升。我渴望着有那么一天,“分享”终于成为汉语世界里使用率最高的一个词,而“分享”也真的成为我们切实可感的“民风”。

(摘自人民文学出版社《苏北少年“堂吉河德”》一书)

24、下列对文章的理解与分析,不正确的一项是( )

A.“我”小时候一顿吃了8个汤圆,是因为在那个贫穷的年代,汤圆有的吃就吃。

B.乡下人永远不会去烧单纯的红烧肉,是因为大家自私、狠毒,并不愿意与人分享。

C.风俗和法律没有逻辑关系,作者认为两者的好坏同时影响着一个时代或者一个民族。

D.分享是一种慈善,有它的逻辑性和传递性,作者希望大家切实行动,让分享成为风尚。

25、文章第十自然段引用了柴可夫斯基的名曲《如歌的行板》。请结合文章内容,分析这样写的好处。

26、结合文段,从修辞的角度分析句子的表达效果。

分享,多么芬芳的一个东西,它到哪里去了呢?

27、结合全文,说说你对“风俗”的理解。

三、作文

28.每个人的内心都有美好的期盼。我们期盼学习的成功与进步,期盼朋友的理解与信任,期盼家庭的幸福与安康,期盼社会的安定、和谐与发展……

请以《期盼 》为题,写一篇作文。要求:①补全题目(可在横线上填写:和谐、成功、理解等词语或短语);②文体不限,诗歌除外;③不少于600字。

答案

1、C 2.B 3.B 4.B 5.A 6.D 7.C 8.(1)怒而飞,其翼若垂天之云 (2)虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也 (3)策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意 (4)吾庐独破受冻死亦足 (5)手把文书中称敕,回车叱牛牵向北

(6)吏呼一何怒,妇啼一何苦

9.(1)保尔 柯察金(保尔、柯察金均可) 无产阶级战士(意志坚定的革命者)

(2)示例:人的一生应直面困难,敢于拼搏,勇于付出,用顽强的意志战胜困难。在生命的长河中,每个人都应树立崇高的理想,并为此不懈奋斗,在有限的生命里创造无限的价值。

10.(1)人人平等(或君民同视,平等对待) 博爱、仁爱(或慈善、体恤) (2)示例:爱亲人,爱他人,爱民众,爱万物(或亲亲,仁民,爱物;或血缘之爱,人际之爱,物我之爱) (3)示例:开展“仁”文化思想宣讲活动(或开展讲述古代“仁”人逸闻轶事活动,开展关于“仁”脉相承小论文征集活动,举办“‘仁’在身边”故事会,举行“仁”文化经典朗诵活动等)。

11、①年老、劳苦 ②受剥削之深重

12.、“卖炭得钱何所营 身上衣裳口中食”,通过问答强调老翁卖炭的微薄收入,只用于解决基本的温饱问题,表达出诗人对百姓的深切同情;《望岳》的开篇问句“岱宗夫如何?”体现了诗人乍见泰山时的惊叹仰慕之情;答句“齐鲁青未了”则以泰山横跨齐鲁、青翠绵延的雄伟景象承接这一崇仰之情,表达了诗人对壮美山河的无限赞美。

13、(1)同“溟”,海。 (2)记载(3)海水运动(4)振奋,这里指用力鼓动翅膀

14、(1)乘着旋风盘旋而起,飞往九万里的高空。它是乘着六月的大风而离开北海的。(2)山野中的雾气,空气中动荡的尘埃,都是生物用气息相吹拂的结果。

15、C

16、万物都要有所凭借,都是不自由的。(意对即可)

17、作者笔下的“鹏”是一个硕大无比、力大无穷、志存高远、善借长风的形象。

18、示例一:我喜欢鲲鹏。因为鲲鹏入深海,翔九天,胸怀远大的理想和抱负,搏击长空,纵横大海,就像诸葛亮、毛泽东等历史人物,他们以天下苍生为己任,推动历史向前发展。

示例二:我不喜欢鲲鹏。因为我喜欢知足常乐,淡泊名利,就像普 通的劳动者,他们爱岗敬业,在平凡的岗位上做出不平凡的贡献。

19、交代了说明对象:胡杨林;运用了比喻的修辞方法,生动形象地说明了胡杨林对沙漠生态环境保护方面的作用;激发读者的阅读兴趣。

20、胡杨是“陆上丝绸之路经济带”相关国家和地区的特有树种;胡杨分布区曾是当地社会经济和文化一度辉煌的丝绸之路的绿洲地区;在我国,胡杨的分布与古丝绸之路的路线完全契合。(答出两点即可)

21、阻挡风沙侵入;胡杨还具有保护河岸、减少土壤的侵蚀和流失、稳定河床的作用;且还是“拔盐改土”的土壤改良“功臣”;胡杨木可成材,历千年而不朽,是上等的建筑和家具用材;叶为上好饲料;胡杨碱既可以入药,也可以作为工业原料、配料等;胡杨的木质纤维质量最好,更是上好的造纸原料;胡杨林对荒漠绿洲具有无可替代的生态服务价值。

22、举例子、列数字、作比较;具体、准确、突出地说明了胡杨林对荒漠绿洲具有无可替代的生态服务价值。

23、A

24、B

25、①《如歌的行板》中瓦尼亚邀卡契卡共饮,表现的是分享的主题,能够突出本文主旨,表达出作者对分享做法的赞成态度;②结构上,承接上文故乡的分享风俗,开启下文作者感慨的内容,有承上启下的作用;③使文章结构跌宕生姿,避免了平铺直叙;④引用名家名曲,吸引读者阅读兴趣。

26、这一句运用拟人的修辞手法,将“分享”人格化,生动形象地表现出作者对分享中体现的淳朴风俗、慈善本质等的赞美之情,以及对分享风俗没落的惋惜、担忧之情。使用问句,表达出作者对分享风俗回归的期望,又引发读者的思考。

27、风俗因地域、人员的不同而有别;风俗使人们形成思维惯性,影响人的行为习惯;好的风俗不断延续,增进和谐,对社会发展具有积极作用;风俗不断在变迁;风俗自觉地引导人们遵守一些约定俗成的做法。

28、略

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读