2025届高考语文复习:古诗词修辞大法 课件(共34张PPT)

文档属性

| 名称 | 2025届高考语文复习:古诗词修辞大法 课件(共34张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 66.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-04 21:18:02 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

用典溯源添雅趣,互文见义蕴幽情

——【二轮复习】古诗词修辞大法

01

古诗词修辞大法

考情分析

PART 01

古诗词修辞大法考情分析

一、考频与重要性

1. 高频考点:

修辞手法是古诗词鉴赏的必考内容,几乎每年高考都会涉及,分值占比约为4-6分(占诗歌鉴赏总分的30%-50%)。

2. 命题形式:

直接提问修辞手法或通过分析表达效果间接考查,常与情感、意境、语言风格等结合命题。

古诗词修辞大法考情分析

二、典型题型与答题要点

1. 题型分类:

1)直接识别型:问“某句运用了何种修辞手法?”

2)效果分析型:问“请赏析某句的修辞手法及其表达效果。”

3)综合比较型:结合意象、情感等分析修辞的作用。

古诗词修辞大法考情分析

二、典型题型与答题要点

2. 答题模板:

1)步骤1:明确修辞名称(注意术语规范)。

2)步骤2:结合诗句具体分析(如何体现该手法)。

3)步骤3:指出表达效果(如强化情感、营造意境、突出形象等)。

古诗词修辞大法考情分析

三、命题趋势与难点

1. 趋势一:综合化考查

- 近年更倾向于将修辞手法与诗歌情感、思想内涵结合,要求考生从“手法—内容—主旨”链条完整分析。

- 例:2023年新高考Ⅰ卷要求分析陆游诗中“比喻”对表达“报国无门之悲”的作用。

2. 趋势二:聚焦易混淆手法

区分借喻与借代、比喻与比拟、设问与反问等易混概念成为命题难点。

古诗词修辞大法考情分析

三、命题趋势与难点

2. 趋势二:聚焦易混淆手法

- 例:李商隐《无题》"春蚕到死丝方尽"中的“丝”是“双关”还是“比喻”?

3. 趋势三:关注冷门修辞

- 部分省市卷开始考查“互文”“通感”“列锦”等冷门手法,需适当拓展知识面。

- 例:王维《使至塞上》"大漠孤烟直,长河落日圆"(列锦:名词意象并置)。

02

古诗词常见的修辞大法

PART 02

PART THREE

比喻

修辞大法

根据事物之间的相似点,把抽象的事物变得具体,把深奥的道理变得浅显。

如“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”,将雪花比作梨花,形象生动。

拟人

把事物人格化,将本来不具备人动作和感情的事物变成和人一样具有动作和感情的样子的修辞手法。如“好雨知时节,当春乃发生”,赋予雨以人的知时特性。

PART THREE

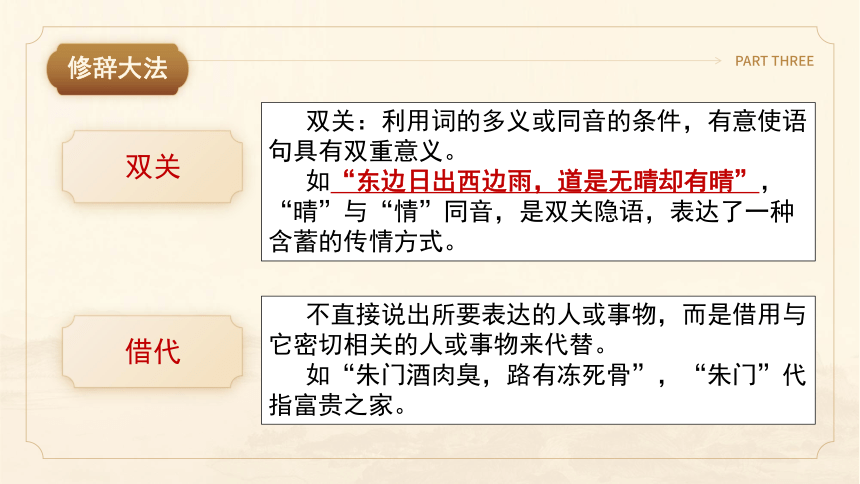

双关

修辞大法

双关:利用词的多义或同音的条件,有意使语句具有双重意义。

如“东边日出西边雨,道是无晴却有晴”,“晴”与“情”同音,是双关隐语,表达了一种含蓄的传情方式。

借代

不直接说出所要表达的人或事物,而是借用与它密切相关的人或事物来代替。

如“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,“朱门”代指富贵之家。

PART THREE

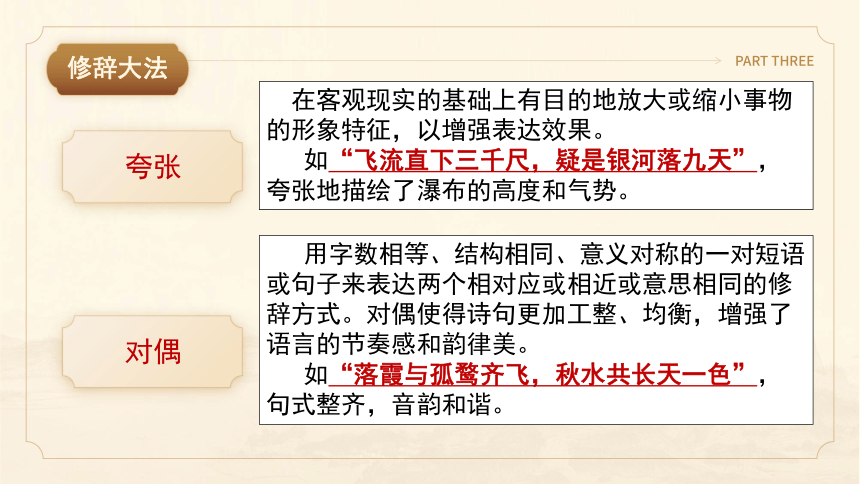

夸张

修辞大法

在客观现实的基础上有目的地放大或缩小事物的形象特征,以增强表达效果。

如“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”,夸张地描绘了瀑布的高度和气势。

对偶

用字数相等、结构相同、意义对称的一对短语或句子来表达两个相对应或相近或意思相同的修辞方式。对偶使得诗句更加工整、均衡,增强了语言的节奏感和韵律美。

如“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”,句式整齐,音韵和谐。

PART THREE

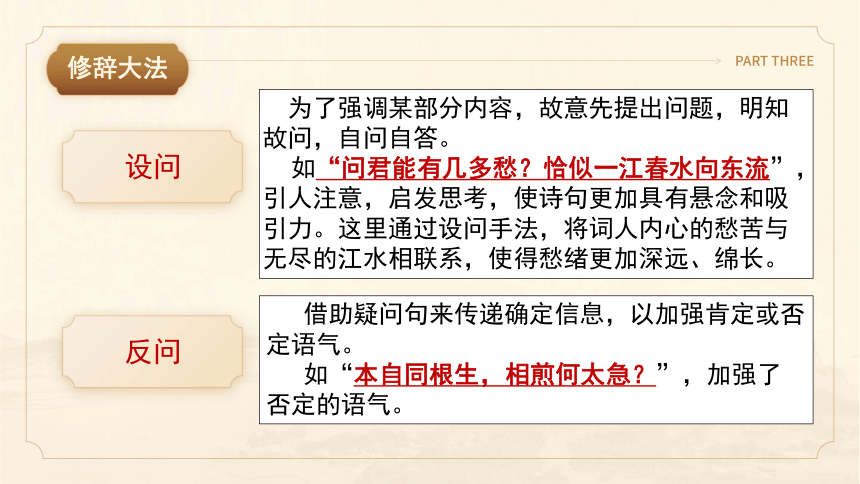

设问

修辞大法

为了强调某部分内容,故意先提出问题,明知故问,自问自答。

如“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”,引人注意,启发思考,使诗句更加具有悬念和吸引力。这里通过设问手法,将词人内心的愁苦与无尽的江水相联系,使得愁绪更加深远、绵长。

反问

借助疑问句来传递确定信息,以加强肯定或否定语气。

如“本自同根生,相煎何太急?”,加强了否定的语气。

PART THREE

直抒胸臆

修辞大法

直接表达内心的情感。

如“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还”,直接抒发了将士们誓死杀敌、报效国家的豪情壮志。

融情于景

将情感融入景物描写中。

如“渭城朝雨浥清尘,客舍青青柳色新”,通过描写清晨的细雨和嫩绿的柳色,表达了诗人对友人的不舍之情。

PART THREE

托物言志

修辞大法

托物言志:通过描绘具体的事物来表达自己的志向或情感。

如“居高声自远,非是藉秋风”,以蝉自喻,表达了诗人高洁的品格和不慕名利的情怀。

以动衬静

通过动态的景物来衬托静态的景物,使静态的景物更加突出。

如“空山不见人,但闻人语响”,以人语响衬托空山的幽静。

PART THREE

对比

修辞大法

将两种对立的事物或同一事物的两个方面放在一起相互比较,以突出事物的本质特征。如“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,通过对比富贵与贫穷,揭示了社会的不公。

反语

又称“倒反”、“反说”、“反辞”,即通常所说的“说反话”,运用跟本意相反的词语来表达此意,却含有否定、讽刺以及嘲弄的意思,是一种带有强烈感彩的修辞方法。例如,“古往今来只如此,牛山何必独沾衣?”(杜牧《九日齐山登高》),这里通过反语表达了对人生无常的感慨,但并未直接流露出哀伤之情。

PART THREE

拈连

修辞大法

是指利用上下文语义关系,把通常只用于甲事物的词语顺势拈来,巧妙地运用在乙事物上的一种修辞方式。在语法上和甲事物搭配的词语,本来不能和乙事物搭配,搭配之后,虽然不合事理,但依靠上下文语境,往往能产生独特的修辞效果。

例如,“春风又绿江南岸”中的“绿”字,原本是用来形容颜色的,但在这里却巧妙地与“江南岸”搭配,形成了拈连的修辞效果,生动地描绘了春天到来时江南岸的景色变化。

PART THREE

移情

修辞大法

为了突出某种强烈的感情,诗人有意识地赋予客观事物一些与自己的感情相一致,但实际上并不存在的特性。

例如,“露从今夜白,月是故乡明。”(杜甫《月夜忆舍弟》),这里通过移情手法,将诗人对故乡的思念之情寄托于月亮之上,使月亮成为了诗人情感的载体。

象征

借助某一具体事物的形象,以表现某种抽象的概念、思想或情感。如“粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间”,以石灰象征高洁的品质。

PART THREE

比拟

修辞大法

把一个事物当作另外一个事物来描述、说明。比拟是将人比作物、将物比作人,或将甲物化为乙物。比拟可以增添特有的情味,或把事物写得神形毕现,栩栩如生,抒发爱憎分明的感情。

例如,“好雨知时节,当春乃发生。”(杜甫《春夜喜雨》),这里通过比拟手法,将春雨赋予了人的知时、懂事的特点,使得诗句更加生动有趣。

PART THREE

复迭

修辞大法

即把同一字词接二连三用在一起的修辞方式。复迭分迭字和迭词两种形式。

例如,“迢迢牵牛星,皎皎河汉女。”(《古诗十九首》),这里通过复迭手法,将“迢迢”和“皎皎”两个迭词用于描绘牵牛星和河汉女的形象,使得诗句更加优美动听。

联想

由一事物想到另一事物的心理过程。

如“举头望明月,低头思故乡”,由明月联想到故乡,表达了诗人的思乡之情。

PART THREE

呼告

修辞大法

又称“顿呼”、“突呼”,就是在说话或写文章的过程中,叙述某人或某物时,由于感情过于激动,突然撇开听众或者读者,而直接和所涉及的人或物说话的一种修辞格。

例如,“硕鼠硕鼠,无食我黍!”(《诗经·魏风·硕鼠》),这里通过呼告手法,直接对老鼠进行斥责,表达了诗人对剥削者的愤恨之情。

PART THREE

通感

修辞大法

通过不同感官的相互沟通、交错,用形象的语言把抽象的情感表现出来。如“红杏枝头春意闹”,“闹”字将视觉转化为听觉,生动地描绘了春天的生机盎然。

排比

把结构相同或相似、意思密切相关、语气一致的词语或句子成串地排列的一种修辞方法。如“白日依山尽,黄河入海流。欲穷千里目,更上一层楼”,通过排比,增强了语言的节奏感和气势。

PART THREE

顶真

修辞大法

用上一句的结尾的词语做下一句的起头,使前后句子的头尾蝉联,上递下接。

如“理想是石,敲出星星之火;理想是火,点燃熄灭的灯;理想是灯,照亮夜行的路;理想是路,引你走到黎明。”

回环

把前后语句组织成穿梭一样的循环往复的形式,以表达不同事物间的有机联系。

如“信言不美,美言不信。善者不辩,辩者不善。”

PART THREE

互文

修辞大法

上下两句或一句话中的两个部分,看似各说两件事,实则是互相呼应,互相阐发,互相补充,说的是一件事。如“秦时明月汉时关”,应理解为秦汉时的明月照耀着秦汉时的关塞。 如,“烟笼寒水月笼沙,夜泊秦淮近酒家。”(杜牧《泊秦淮》),这里通过互文手法,将“烟”与“月”、“寒水”与“沙”相互交织,共同描绘了一幅朦胧、神秘的夜景图。

用典

引用历史故事或前人诗句等,以加强诗词的意蕴和表达效果。如“怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人”,分别引用了向秀作《思旧赋》和王质烂柯的典故。

PART THREE

借古讽今

修辞大法

借助历史典故或古代人物的故事来讽刺现实社会中的不良现象或人物。如“商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花”,借商女唱《后庭花》讽刺当权者沉湎于歌舞升平而不知亡国之恨。

叠字

将某个字词重复使用,以增强语言的节奏感和韵律美。叠字通常用于描绘景象、抒发情感,使得诗句更加生动、形象。例如,“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。”(李清照《声声慢》),这里通过叠字手法,将词人内心的孤独、凄凉和悲苦表现得淋漓尽致。

PART THREE

反衬

修辞大法

利用不同事物之间或同一事物的两个方面之间的对比关系,以突出主要事物或事物的主要方面。反衬使得诗句更加鲜明、有力,增强了语言的表现力。例如,“千山鸟飞绝,万径人踪灭。”(柳宗元《江雪》),这里通过反衬手法,将空旷寂静的山林与孤舟独钓的渔翁形成鲜明对比,突出了渔翁的孤独与坚韧。

化用

即将前人诗词中的意境、形象或词句加以改造,融入到自己的诗词创作中。化用可以丰富诗词的内涵和意蕴,使得诗句更加具有文化底蕴和历史厚重感。例如,“醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回?”(王翰《凉州词》),这里化用了古代战争的残酷和无常,表达了对生命的珍视和对战争的厌恶。

03

高三学生如何备考

PART 03

高三学生如何备考:

一、知识体系构建:系统整理修辞手法

1. 制作“修辞手法知识表”

①分类整理:按高频到低频排序(比喻、拟人、夸张、对偶、用典、借代、反问等),补充冷门手法(互文、通感、列锦)。

②内容要素:

定义:明确每种手法的核心特征(如“借代”是用相关事物替代本体,“比喻”需有本体和喻体)。

典型例句:标注教材和真题中的经典诗句(如“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”——比喻+设问)。

表达效果:总结常用术语(如比喻“化抽象为具体”,拟人“赋予物以人情态”)。

高三学生如何备考:

一、知识体系构建:系统整理修辞手法

2. 对比易混淆手法

例如:借代vs借喻:

1)借代:无相似性,只有相关性(如“孤帆”代船,“朱门”代权贵)。

2)借喻:本体和喻体有相似性,且本体不出现(如“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”——雪花喻梨花)。

例如:比喻 vs 比拟:

3)比喻:必须有喻体(如“柔情似水”)。

4)比拟:直接将物当人写(如“羌笛何须怨杨柳”)。

高三学生如何备考:

二、真题实战训练:吃透命题规律

1. 精练近5年高考真题:重点分析全国卷及新高考卷的修辞手法题,总结高频考点和答案模板。

例:2023年新高考Ⅰ卷陆游诗题,答案从“比喻手法→意象特征→壮志难酬情感”三层递进。

2. 限时训练与错题归纳

①限时完成诗歌鉴赏题(8-10分钟/题),培养考场节奏。

②错题本记录:标注误判原因(如混淆借代和借喻、忽略多手法叠加)。

3.高频术语积累

4.突破难点:针对易错点专项提升

04

模考例题探究

PART 04

2022年全国甲卷对比欧阳修《画眉鸟》和文同《画眉禽》

阅读下面两首宋诗,完成下面小题。

画眉鸟 欧阳修

百啭千声随意移,山花红紫树高低。

始知锁向金笼听,不及林间自在啼。

画眉禽 文同

尽日闲窗生好风,一声初听下高笼。

公庭事简人皆散,如在千岩万壑中。

2022年全国甲卷对比欧阳修《画眉鸟》和文同《画眉禽》

14.下列对这两首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.欧诗和文诗题目大体相同,都是以画眉鸟作为直接描写对象的咏物诗。

B.欧诗所写的画眉鸟在花木间自由飞行,文诗中的画眉鸟则在笼中饲养。

C.欧诗认为鸟笼内外的画眉鸟,其鸣叫声有差别,而文诗对此并未涉及。

D.欧诗中的“林间”与文诗中的“千岩万壑”具有大致相同的文化含意。

14.本题考查学生鉴赏诗歌表达技巧,理解诗歌内容的能力。

A.“都是以画眉鸟作为直接描写对象”说法错误。文诗中主要描写画眉鸟的叫声,初听之时,声音来自“高笼”之中;但等到诗人了却简单的公事,众人散尽之后,衙署清幽安静,则如同置身于“千岩万壑中”一般,从而衬托出诗人不慕名利、淡泊悠远的人物形象,但并没有直接对画眉鸟进行描写。

2022年全国甲卷对比欧阳修《画眉鸟》和文同《画眉禽》

15.这两首诗中,画眉鸟所起的作用并不相同。请简要分析。

①欧诗以画眉鸟为直接描写对象,托物言志,写诗人听见画眉鸟在山林繁花之间千啼百啭,才知道笼中画眉的叫声,远比不上它在山间的自由歌唱那么悦耳动听。在本诗中,诗人对画眉鸟进行正面描写,通过对比画眉鸟在“山花红紫树高低”和“锁向金笼”两种截然不同的环境中的叫声,将画眉鸟作为寄托情怀的对象,表面写鸟,实则写人,抒发的是诗人归隐山林、挣脱羁绊、向往自由的感情。

②文诗虽以画眉为题,但并未具体地描写画眉鸟的形象和叫声,而是进行侧面描写,重点渲染了“公庭事简人皆散”之后,初听上去仍在“高笼”中的画眉鸣声此时听起来却如同置身于“千岩万壑中”,悠远空旷,清幽寂静。本诗通过对比“公庭事简人皆散”前后对画眉鸟鸣声的听觉感受,烘托出了诗人高洁出尘、闲散淡泊、襟韵洒落的人物形象,表现诗人在公务闲暇时悠然自得的状态。

总之,备考修辞手法,需以真题为纲,以知识体系为网,以规范答题为器,通过“梳理—训练—反思”闭环提升。切忌死记硬背,要结合诗句具体语境,理解手法与情感、主旨的深层关联,方能做到考场游刃有余。

用典溯源添雅趣,互文见义蕴幽情

——【二轮复习】古诗词修辞大法

01

古诗词修辞大法

考情分析

PART 01

古诗词修辞大法考情分析

一、考频与重要性

1. 高频考点:

修辞手法是古诗词鉴赏的必考内容,几乎每年高考都会涉及,分值占比约为4-6分(占诗歌鉴赏总分的30%-50%)。

2. 命题形式:

直接提问修辞手法或通过分析表达效果间接考查,常与情感、意境、语言风格等结合命题。

古诗词修辞大法考情分析

二、典型题型与答题要点

1. 题型分类:

1)直接识别型:问“某句运用了何种修辞手法?”

2)效果分析型:问“请赏析某句的修辞手法及其表达效果。”

3)综合比较型:结合意象、情感等分析修辞的作用。

古诗词修辞大法考情分析

二、典型题型与答题要点

2. 答题模板:

1)步骤1:明确修辞名称(注意术语规范)。

2)步骤2:结合诗句具体分析(如何体现该手法)。

3)步骤3:指出表达效果(如强化情感、营造意境、突出形象等)。

古诗词修辞大法考情分析

三、命题趋势与难点

1. 趋势一:综合化考查

- 近年更倾向于将修辞手法与诗歌情感、思想内涵结合,要求考生从“手法—内容—主旨”链条完整分析。

- 例:2023年新高考Ⅰ卷要求分析陆游诗中“比喻”对表达“报国无门之悲”的作用。

2. 趋势二:聚焦易混淆手法

区分借喻与借代、比喻与比拟、设问与反问等易混概念成为命题难点。

古诗词修辞大法考情分析

三、命题趋势与难点

2. 趋势二:聚焦易混淆手法

- 例:李商隐《无题》"春蚕到死丝方尽"中的“丝”是“双关”还是“比喻”?

3. 趋势三:关注冷门修辞

- 部分省市卷开始考查“互文”“通感”“列锦”等冷门手法,需适当拓展知识面。

- 例:王维《使至塞上》"大漠孤烟直,长河落日圆"(列锦:名词意象并置)。

02

古诗词常见的修辞大法

PART 02

PART THREE

比喻

修辞大法

根据事物之间的相似点,把抽象的事物变得具体,把深奥的道理变得浅显。

如“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”,将雪花比作梨花,形象生动。

拟人

把事物人格化,将本来不具备人动作和感情的事物变成和人一样具有动作和感情的样子的修辞手法。如“好雨知时节,当春乃发生”,赋予雨以人的知时特性。

PART THREE

双关

修辞大法

双关:利用词的多义或同音的条件,有意使语句具有双重意义。

如“东边日出西边雨,道是无晴却有晴”,“晴”与“情”同音,是双关隐语,表达了一种含蓄的传情方式。

借代

不直接说出所要表达的人或事物,而是借用与它密切相关的人或事物来代替。

如“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,“朱门”代指富贵之家。

PART THREE

夸张

修辞大法

在客观现实的基础上有目的地放大或缩小事物的形象特征,以增强表达效果。

如“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”,夸张地描绘了瀑布的高度和气势。

对偶

用字数相等、结构相同、意义对称的一对短语或句子来表达两个相对应或相近或意思相同的修辞方式。对偶使得诗句更加工整、均衡,增强了语言的节奏感和韵律美。

如“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”,句式整齐,音韵和谐。

PART THREE

设问

修辞大法

为了强调某部分内容,故意先提出问题,明知故问,自问自答。

如“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”,引人注意,启发思考,使诗句更加具有悬念和吸引力。这里通过设问手法,将词人内心的愁苦与无尽的江水相联系,使得愁绪更加深远、绵长。

反问

借助疑问句来传递确定信息,以加强肯定或否定语气。

如“本自同根生,相煎何太急?”,加强了否定的语气。

PART THREE

直抒胸臆

修辞大法

直接表达内心的情感。

如“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还”,直接抒发了将士们誓死杀敌、报效国家的豪情壮志。

融情于景

将情感融入景物描写中。

如“渭城朝雨浥清尘,客舍青青柳色新”,通过描写清晨的细雨和嫩绿的柳色,表达了诗人对友人的不舍之情。

PART THREE

托物言志

修辞大法

托物言志:通过描绘具体的事物来表达自己的志向或情感。

如“居高声自远,非是藉秋风”,以蝉自喻,表达了诗人高洁的品格和不慕名利的情怀。

以动衬静

通过动态的景物来衬托静态的景物,使静态的景物更加突出。

如“空山不见人,但闻人语响”,以人语响衬托空山的幽静。

PART THREE

对比

修辞大法

将两种对立的事物或同一事物的两个方面放在一起相互比较,以突出事物的本质特征。如“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,通过对比富贵与贫穷,揭示了社会的不公。

反语

又称“倒反”、“反说”、“反辞”,即通常所说的“说反话”,运用跟本意相反的词语来表达此意,却含有否定、讽刺以及嘲弄的意思,是一种带有强烈感彩的修辞方法。例如,“古往今来只如此,牛山何必独沾衣?”(杜牧《九日齐山登高》),这里通过反语表达了对人生无常的感慨,但并未直接流露出哀伤之情。

PART THREE

拈连

修辞大法

是指利用上下文语义关系,把通常只用于甲事物的词语顺势拈来,巧妙地运用在乙事物上的一种修辞方式。在语法上和甲事物搭配的词语,本来不能和乙事物搭配,搭配之后,虽然不合事理,但依靠上下文语境,往往能产生独特的修辞效果。

例如,“春风又绿江南岸”中的“绿”字,原本是用来形容颜色的,但在这里却巧妙地与“江南岸”搭配,形成了拈连的修辞效果,生动地描绘了春天到来时江南岸的景色变化。

PART THREE

移情

修辞大法

为了突出某种强烈的感情,诗人有意识地赋予客观事物一些与自己的感情相一致,但实际上并不存在的特性。

例如,“露从今夜白,月是故乡明。”(杜甫《月夜忆舍弟》),这里通过移情手法,将诗人对故乡的思念之情寄托于月亮之上,使月亮成为了诗人情感的载体。

象征

借助某一具体事物的形象,以表现某种抽象的概念、思想或情感。如“粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间”,以石灰象征高洁的品质。

PART THREE

比拟

修辞大法

把一个事物当作另外一个事物来描述、说明。比拟是将人比作物、将物比作人,或将甲物化为乙物。比拟可以增添特有的情味,或把事物写得神形毕现,栩栩如生,抒发爱憎分明的感情。

例如,“好雨知时节,当春乃发生。”(杜甫《春夜喜雨》),这里通过比拟手法,将春雨赋予了人的知时、懂事的特点,使得诗句更加生动有趣。

PART THREE

复迭

修辞大法

即把同一字词接二连三用在一起的修辞方式。复迭分迭字和迭词两种形式。

例如,“迢迢牵牛星,皎皎河汉女。”(《古诗十九首》),这里通过复迭手法,将“迢迢”和“皎皎”两个迭词用于描绘牵牛星和河汉女的形象,使得诗句更加优美动听。

联想

由一事物想到另一事物的心理过程。

如“举头望明月,低头思故乡”,由明月联想到故乡,表达了诗人的思乡之情。

PART THREE

呼告

修辞大法

又称“顿呼”、“突呼”,就是在说话或写文章的过程中,叙述某人或某物时,由于感情过于激动,突然撇开听众或者读者,而直接和所涉及的人或物说话的一种修辞格。

例如,“硕鼠硕鼠,无食我黍!”(《诗经·魏风·硕鼠》),这里通过呼告手法,直接对老鼠进行斥责,表达了诗人对剥削者的愤恨之情。

PART THREE

通感

修辞大法

通过不同感官的相互沟通、交错,用形象的语言把抽象的情感表现出来。如“红杏枝头春意闹”,“闹”字将视觉转化为听觉,生动地描绘了春天的生机盎然。

排比

把结构相同或相似、意思密切相关、语气一致的词语或句子成串地排列的一种修辞方法。如“白日依山尽,黄河入海流。欲穷千里目,更上一层楼”,通过排比,增强了语言的节奏感和气势。

PART THREE

顶真

修辞大法

用上一句的结尾的词语做下一句的起头,使前后句子的头尾蝉联,上递下接。

如“理想是石,敲出星星之火;理想是火,点燃熄灭的灯;理想是灯,照亮夜行的路;理想是路,引你走到黎明。”

回环

把前后语句组织成穿梭一样的循环往复的形式,以表达不同事物间的有机联系。

如“信言不美,美言不信。善者不辩,辩者不善。”

PART THREE

互文

修辞大法

上下两句或一句话中的两个部分,看似各说两件事,实则是互相呼应,互相阐发,互相补充,说的是一件事。如“秦时明月汉时关”,应理解为秦汉时的明月照耀着秦汉时的关塞。 如,“烟笼寒水月笼沙,夜泊秦淮近酒家。”(杜牧《泊秦淮》),这里通过互文手法,将“烟”与“月”、“寒水”与“沙”相互交织,共同描绘了一幅朦胧、神秘的夜景图。

用典

引用历史故事或前人诗句等,以加强诗词的意蕴和表达效果。如“怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人”,分别引用了向秀作《思旧赋》和王质烂柯的典故。

PART THREE

借古讽今

修辞大法

借助历史典故或古代人物的故事来讽刺现实社会中的不良现象或人物。如“商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花”,借商女唱《后庭花》讽刺当权者沉湎于歌舞升平而不知亡国之恨。

叠字

将某个字词重复使用,以增强语言的节奏感和韵律美。叠字通常用于描绘景象、抒发情感,使得诗句更加生动、形象。例如,“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。”(李清照《声声慢》),这里通过叠字手法,将词人内心的孤独、凄凉和悲苦表现得淋漓尽致。

PART THREE

反衬

修辞大法

利用不同事物之间或同一事物的两个方面之间的对比关系,以突出主要事物或事物的主要方面。反衬使得诗句更加鲜明、有力,增强了语言的表现力。例如,“千山鸟飞绝,万径人踪灭。”(柳宗元《江雪》),这里通过反衬手法,将空旷寂静的山林与孤舟独钓的渔翁形成鲜明对比,突出了渔翁的孤独与坚韧。

化用

即将前人诗词中的意境、形象或词句加以改造,融入到自己的诗词创作中。化用可以丰富诗词的内涵和意蕴,使得诗句更加具有文化底蕴和历史厚重感。例如,“醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回?”(王翰《凉州词》),这里化用了古代战争的残酷和无常,表达了对生命的珍视和对战争的厌恶。

03

高三学生如何备考

PART 03

高三学生如何备考:

一、知识体系构建:系统整理修辞手法

1. 制作“修辞手法知识表”

①分类整理:按高频到低频排序(比喻、拟人、夸张、对偶、用典、借代、反问等),补充冷门手法(互文、通感、列锦)。

②内容要素:

定义:明确每种手法的核心特征(如“借代”是用相关事物替代本体,“比喻”需有本体和喻体)。

典型例句:标注教材和真题中的经典诗句(如“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”——比喻+设问)。

表达效果:总结常用术语(如比喻“化抽象为具体”,拟人“赋予物以人情态”)。

高三学生如何备考:

一、知识体系构建:系统整理修辞手法

2. 对比易混淆手法

例如:借代vs借喻:

1)借代:无相似性,只有相关性(如“孤帆”代船,“朱门”代权贵)。

2)借喻:本体和喻体有相似性,且本体不出现(如“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”——雪花喻梨花)。

例如:比喻 vs 比拟:

3)比喻:必须有喻体(如“柔情似水”)。

4)比拟:直接将物当人写(如“羌笛何须怨杨柳”)。

高三学生如何备考:

二、真题实战训练:吃透命题规律

1. 精练近5年高考真题:重点分析全国卷及新高考卷的修辞手法题,总结高频考点和答案模板。

例:2023年新高考Ⅰ卷陆游诗题,答案从“比喻手法→意象特征→壮志难酬情感”三层递进。

2. 限时训练与错题归纳

①限时完成诗歌鉴赏题(8-10分钟/题),培养考场节奏。

②错题本记录:标注误判原因(如混淆借代和借喻、忽略多手法叠加)。

3.高频术语积累

4.突破难点:针对易错点专项提升

04

模考例题探究

PART 04

2022年全国甲卷对比欧阳修《画眉鸟》和文同《画眉禽》

阅读下面两首宋诗,完成下面小题。

画眉鸟 欧阳修

百啭千声随意移,山花红紫树高低。

始知锁向金笼听,不及林间自在啼。

画眉禽 文同

尽日闲窗生好风,一声初听下高笼。

公庭事简人皆散,如在千岩万壑中。

2022年全国甲卷对比欧阳修《画眉鸟》和文同《画眉禽》

14.下列对这两首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.欧诗和文诗题目大体相同,都是以画眉鸟作为直接描写对象的咏物诗。

B.欧诗所写的画眉鸟在花木间自由飞行,文诗中的画眉鸟则在笼中饲养。

C.欧诗认为鸟笼内外的画眉鸟,其鸣叫声有差别,而文诗对此并未涉及。

D.欧诗中的“林间”与文诗中的“千岩万壑”具有大致相同的文化含意。

14.本题考查学生鉴赏诗歌表达技巧,理解诗歌内容的能力。

A.“都是以画眉鸟作为直接描写对象”说法错误。文诗中主要描写画眉鸟的叫声,初听之时,声音来自“高笼”之中;但等到诗人了却简单的公事,众人散尽之后,衙署清幽安静,则如同置身于“千岩万壑中”一般,从而衬托出诗人不慕名利、淡泊悠远的人物形象,但并没有直接对画眉鸟进行描写。

2022年全国甲卷对比欧阳修《画眉鸟》和文同《画眉禽》

15.这两首诗中,画眉鸟所起的作用并不相同。请简要分析。

①欧诗以画眉鸟为直接描写对象,托物言志,写诗人听见画眉鸟在山林繁花之间千啼百啭,才知道笼中画眉的叫声,远比不上它在山间的自由歌唱那么悦耳动听。在本诗中,诗人对画眉鸟进行正面描写,通过对比画眉鸟在“山花红紫树高低”和“锁向金笼”两种截然不同的环境中的叫声,将画眉鸟作为寄托情怀的对象,表面写鸟,实则写人,抒发的是诗人归隐山林、挣脱羁绊、向往自由的感情。

②文诗虽以画眉为题,但并未具体地描写画眉鸟的形象和叫声,而是进行侧面描写,重点渲染了“公庭事简人皆散”之后,初听上去仍在“高笼”中的画眉鸣声此时听起来却如同置身于“千岩万壑中”,悠远空旷,清幽寂静。本诗通过对比“公庭事简人皆散”前后对画眉鸟鸣声的听觉感受,烘托出了诗人高洁出尘、闲散淡泊、襟韵洒落的人物形象,表现诗人在公务闲暇时悠然自得的状态。

总之,备考修辞手法,需以真题为纲,以知识体系为网,以规范答题为器,通过“梳理—训练—反思”闭环提升。切忌死记硬背,要结合诗句具体语境,理解手法与情感、主旨的深层关联,方能做到考场游刃有余。