《香菱学诗》教学设计(浙江省温州市平阳县)

文档属性

| 名称 | 《香菱学诗》教学设计(浙江省温州市平阳县) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 20.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2007-10-30 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

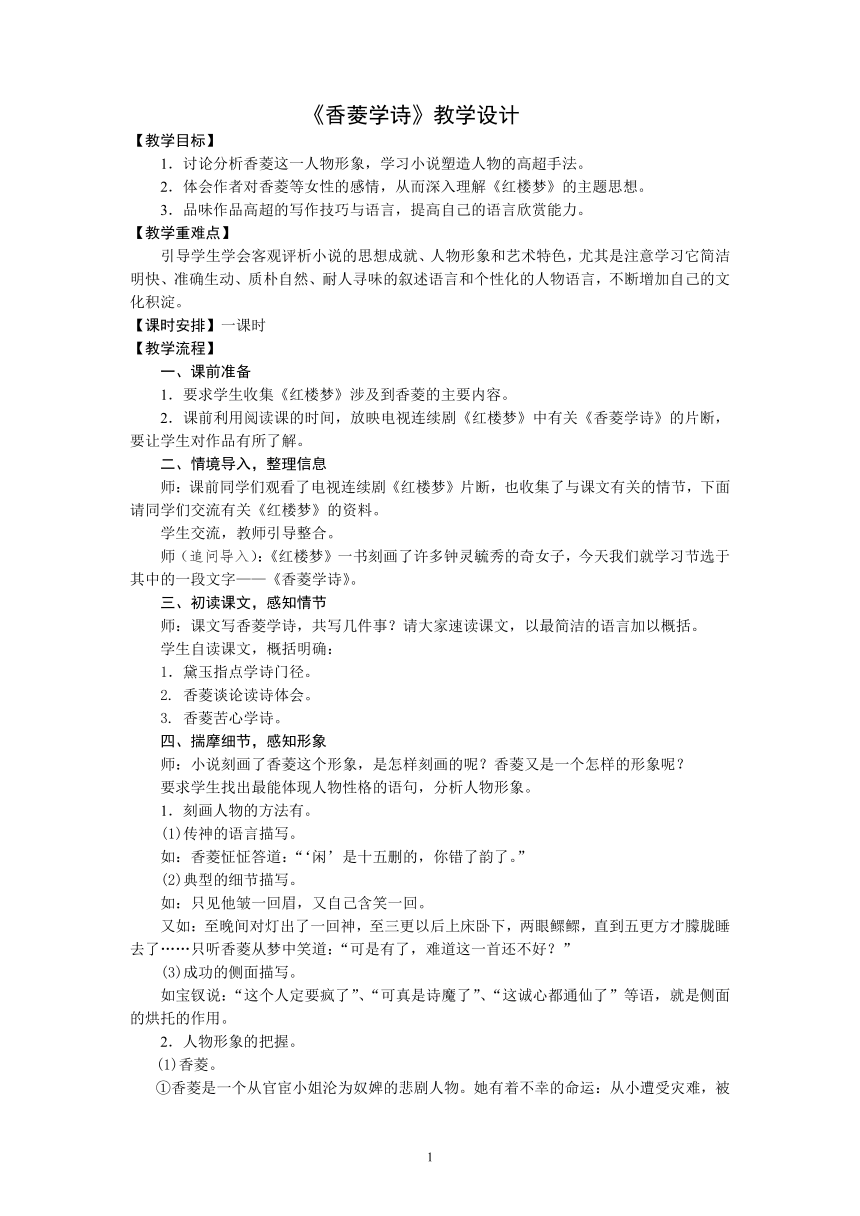

《香菱学诗》教学设计

【教学目标】

1.讨论分析香菱这一人物形象,学习小说塑造人物的高超手法。

2.体会作者对香菱等女性的感情,从而深入理解《红楼梦》的主题思想。

3.品味作品高超的写作技巧与语言,提高自己的语言欣赏能力。

【教学重难点】

引导学生学会客观评析小说的思想成就、人物形象和艺术特色,尤其是注意学习它简洁明快、准确生动、质朴自然、耐人寻味的叙述语言和个性化的人物语言,不断增加自己的文化积淀。

【课时安排】一课时

【教学流程】

一、课前准备

1.要求学生收集《红楼梦》涉及到香菱的主要内容。

2.课前利用阅读课的时间,放映电视连续剧《红楼梦》中有关《香菱学诗》的片断,要让学生对作品有所了解。

二、情境导入,整理信息

师:课前同学们观看了电视连续剧《红楼梦》片断,也收集了与课文有关的情节,下面请同学们交流有关《红楼梦》的资料。

学生交流,教师引导整合。

师(追问导入):《红楼梦》一书刻画了许多钟灵毓秀的奇女子,今天我们就学习节选于其中的一段文字——《香菱学诗》。

三、初读课文,感知情节

师:课文写香菱学诗,共写几件事?请大家速读课文,以最简洁的语言加以概括。

学生自读课文,概括明确:

1.黛玉指点学诗门径。

2. 香菱谈论读诗体会。

3. 香菱苦心学诗。

四、揣摩细节,感知形象

师:小说刻画了香菱这个形象,是怎样刻画的呢?香菱又是一个怎样的形象呢?

要求学生找出最能体现人物性格的语句,分析人物形象。

1.刻画人物的方法有。

(1)传神的语言描写。

如:香菱怔怔答道:“‘闲’是十五删的,你错了韵了。”

(2)典型的细节描写。

如:只见他皱一回眉,又自己含笑一回。

又如:至晚间对灯出了一回神,至三更以后上床卧下,两眼鳏鳏,直到五更方才朦胧睡去了……只听香菱从梦中笑道:“可是有了,难道这一首还不好?”

(3)成功的侧面描写。

如宝钗说:“这个人定要疯了”、“可真是诗魔了”、“这诚心都通仙了”等语,就是侧面的烘托的作用。

2.人物形象的把握。

(1)香菱。

①香菱是一个从官宦小姐沦为奴婢的悲剧人物。她有着不幸的命运:从小遭受灾难,被拐卖,又被呆霸王薛蟠生拖死拽弄到家里,终于沦为侍妾,受尽凌辱和折磨。薛蟠遭打外出后,香菱住进了大观园,有机会接触大观园内这许多富于才情的少女们,特别是像林黛玉这样的才女,萌发了强烈的精神追求,本文就是从香菱刻苦学诗写起的。

②精华灵秀,悟性极强。学诗时“挖心搜胆,耳不旁听,目不别视”,已到了“呆”“疯”“魔”的程度。

原来香菱是一个极富文学气质的人,她早就想学诗了,但苦于没有机会,只好自己弄本旧诗,偷空看两首。进入大观园后,深藏在内心的精神饥渴一下子勃发起来,进园的当晚就来找黛玉,希望向黛玉学诗。黛玉热情指导,列举名作让香菱阅读。香菱拿了诗回来“诸事不顾,只向灯下一首一首地读起来。宝钗连催她数次睡觉,她也不睡。宝钗见她这般苦心,只得随她去了”。

精神食粮的大量摄入,使香菱的内心充实丰富起来,她悟出了一些道理,她说:“诗的好处,……想去竟是有理有情的。”她举了《塞上》一首为例说:“大漠孤烟……倒像见了这景的。”香菱的艺术感受力很高,她读诗眼前就能出现诗歌中那动人的形象。香菱所体会到的,正是今天已众所周知的艺术辩证规律。

(2)林黛玉。

在《红楼梦》这部作品中,多愁善感、羸弱多病、孤傲尖刻是林黛玉主要的性格,但在本文中我们却看到了一位诗人气质的林姑娘,哪里还有什么小性儿,她热情指导香菱,不厌其烦,不顾劳累,显现出了光风霁月般的襟怀。从她给香菱所开的书目来看,她的学识积累又是何等的深厚呵! 富于才情的林黛玉精神生活的一部分主要内容就是读诗、作诗。文学这片广袤的土地可供她这位寄人篱下、冰清玉洁的孤女自由地翱翔。联想个人的身世,林黛玉对香菱这无父无母的孤儿富有同情,也很有好感。所以当香菱求教于她时,她饶有兴致地承担起老师的责任。她说:“既要作诗,你就拜我作师。我虽不通,大略也还教得起你。”她简单明确地提出了作诗的要领,使香菱打消了不少顾虑,很快缩短了教与学之间的距离。

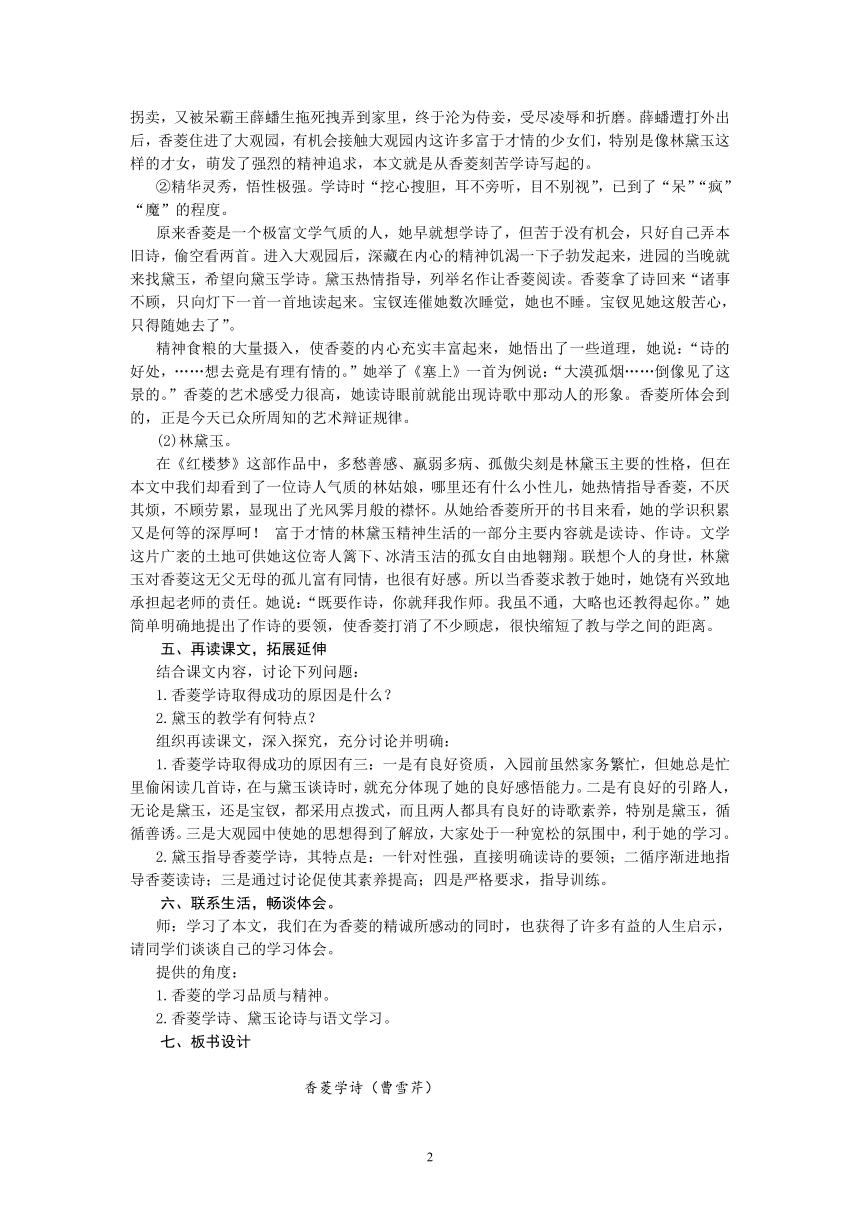

五、再读课文,拓展延伸

结合课文内容,讨论下列问题:

1.香菱学诗取得成功的原因是什么?

2.黛玉的教学有何特点?

组织再读课文,深入探究,充分讨论并明确:

1.香菱学诗取得成功的原因有三:一是有良好资质,入园前虽然家务繁忙,但她总是忙里偷闲读几首诗,在与黛玉谈诗时,就充分体现了她的良好感悟能力。二是有良好的引路人,无论是黛玉,还是宝钗,都采用点拨式,而且两人都具有良好的诗歌素养,特别是黛玉,循循善诱。三是大观园中使她的思想得到了解放,大家处于一种宽松的氛围中,利于她的学习。

2.黛玉指导香菱学诗,其特点是:一针对性强,直接明确读诗的要领;二循序渐进地指导香菱读诗;三是通过讨论促使其素养提高;四是严格要求,指导训练。

六、联系生活,畅谈体会。

师:学习了本文,我们在为香菱的精诚所感动的同时,也获得了许多有益的人生启示,请同学们谈谈自己的学习体会。

提供的角度:

1.香菱的学习品质与精神。

2.香菱学诗、黛玉论诗与语文学习。

七、板书设计

香菱学诗(曹雪芹)

诚拜黛玉为师,品味王维诗 精华灵秀

边读杜甫诗歌,边尝试作诗 性格 悟性极强

经历两次失败,终于写成功 刻苦用心

讴歌 同情惋惜 多读悟 学高手 敢创作 善想象

【资料宝藏】

1.香菱在小说中的作用

《红楼梦》中有几十个人物都写得各有特点,所以才能给读者留下难忘的印象。不过香菱这个人物在《红楼梦》中有点与众不同,在《红楼梦》的薄命女儿中她出场最早,第一回就写了她的家庭以及她家与贾雨村的关系,她是如何被拐子拐走的;接着第四回又交代了她被拐后的不幸遭遇,由于贾雨村的徇私枉法,彻底断送了她与父母团聚的机会。至此,她给读者的印象似乎这个人物很重要,但是她随薛家进京后涉及她的故事很少,甚至一些与她有重要关系的情况,比如宝钗为她改名香菱,她成为薛蟠之妾,都是通过别人的嘴交代的,或者一带而过。贾府不少重要活动都没有她的表现,通常只是提了她的名字一下,表示有她在场而已,只起了个符号作用,并没有成为艺术形象,而且多数情况她连在场的机会都没有。这实在有点出人意料。香菱与许多比较重要的人物的主要区别在于,她基本上没有自己独立的以她为主的戏。身份地位和她差不多的少女少妇,如鸳鸯、晴雯、袭人、平儿、紫鹃、司棋、尤二姐、尤三姐等等,都有一些令人印象深刻的独立的戏,但是香菱除了学诗以外,几乎没有以她为中心的故事,而且学诗在很大程度上也是在陪衬、突出宝钗和黛玉。

但是值得注意的是,曹雪芹把香菱放在了金陵十二钗副册之首,这必有道理,不会仅仅因为她是妾的缘故

那么曹雪芹究竟重视香菱什么呢?或者说,曹雪芹为什么要塑造香菱这样一个艺术形象呢?

香菱有一个独特作用,这是其他少女、少妇所没有的,那就是由于香菱和她父母命运的变化,带动了许多其他重要人物的出场,使他们聚合在一起,并深化了其他艺术形象。

《红楼梦》爱情主线的两位女主角林黛玉和薛宝钗原来都不住在京城,黛玉在扬州,宝钗在金陵,只有她们都到了荣国府,宝、黛、钗三角关系的感情戏才演得起来,整部《红楼梦》的大架构才得以建立。而黛玉和宝钗分别进京,都和香菱有直接、间接的关系。

黛玉进京,是因为得罪上司被罢了官的贾雨村在她家给他当启蒙老师。贾雨村罢官,是因为当过官,而他当官的关键归根结底还是香菱之父甄士隐当年资助他及时赶考中了进士。没有这个当官、罢官的经历,贾雨村不可能成为黛玉的老师。黛玉的父亲林如海写信给贾政,请他帮忙保举复官,并带黛玉进京。所以贾雨村官复原职,黛玉进京,和香菱之父,也就是和香菱有间接关系。

香菱对于宝钗进京的带动作用就更加明显了。第三回结尾写得明明白白,薛家进京的直接原因是由于“薛蟠(在金陵)倚仗财势,打死人命,现在应天府案下审理。如今母舅王子腾得了信息,故遣他家内的人来告诉这边,意欲唤取进京之意”。而薛蟠“倚仗财势,打死人命”,就是因为抢夺英莲(香菱)而起。结果贾雨村良心泯灭,放走薛蟠。于是薛宝钗随着母亲和哥哥进京了。

正因为香菱主要起着一个带动别人出场的作用,所以她来到京师以后,这个使命就完成了,从此以后几乎就无事可做,只能偶尔扮演一个陪衬别人的角色。另外还有一个不可忽视的原因,由于她是薛蟠的妾,薛家虽然住在荣国府,但是在东北角的梨香院,是个虽通荣府也通外面的独院。香菱这个妾的身份地位和梨香院的独特位置,也决定了她不可能经常出现在荣国府的重要活动中,更不可能轻易成为大观园的重要成员,因此她的戏份必定很少。况且薛蟠纳她为妾后根本就不拿她当回事,连薛蟠几乎都没有什么戏了,香菱出场的机会自然就更少了。很明显,这两个条件至少要改变一个,才会有香菱比较独立的戏。

2.香菱名字的深刻用意

香菱的文化基因就深深地镌刻在她的名字尤其是原名“甄英莲”之中。

第一回在写甄士隐“如今年已半百,膝下无儿。只有一女,乳名英莲”时,有一条脂批,指出“英莲”就是“应怜”,应该可怜,应该怜悯。香菱姓甄,全名是“甄英莲”,谐音“真应怜”。我们知道,金陵十二钗都是以悲剧结束一生,按说都“应怜”,为什么曹雪芹偏偏把这个名字给了甄士隐的女儿,强调、突出她“真应怜”?曹雪芹直接告诉读者,这个少女“真应该值得人们特别可怜”。这在曹雪芹笔下所有被同情的少女、少妇中是罕见的。香菱确实特别命苦,不但幼年被人贩子拐走,后来卖给了呆霸王薛蟠为妾,她甚至连自己的父母是谁,何处人士,自己的真实姓名和实际年龄都不知道。所以判词说她“平生遭际实堪伤”,恰如其分。她确实值得人们深深地同情与怜悯。

问题是香菱最“应怜”的是什么?如果仅仅是指她从小被拐卖等事情,那别人也有类似情形。七十七回交代,晴雯也是被人(赖大家)用银子买来的,当时刚刚十岁,可是“也不记得家乡父母”了。看来赖大家买她之前,晴雯已经被拐或被卖过了,当时她一定很小,还不记事。如果十岁才被卖,那就不会连家乡父母都不记得。晴雯是丫鬟,地位还不如作为妾的香菱,而且最后也被迫害致死。由此可见,曹雪芹突出香菱“真应怜”必定还有更深层次的原因,须要我们去认识和体会。

有一个现象须要我们特别注意,那就是香菱名字的变化。香菱的名字经过了从原名“英莲”到宝钗为她改作“香菱”再到夏金桂让她改为“秋菱”的变化过程。《红楼梦》中人物名字被主子改换,这种情形不少,比如,袭人原名珍珠,是宝玉将她改为袭人的。紫鹃原名鹦哥,是给了黛玉之后改的。当然,珍珠、鹦哥很可能都不是她们最早在家的名字,是成为贾府丫鬟之后主人取的。比如珍珠、鹦哥本来都是贾母的丫鬟,和鸳鸯、琥珀、翡翠、玻璃等放在一起,就能够看出显然是主子按照一定的序列统一取的,都是珍宝和良禽。所以她们原来一定有父母取的名字,不过因为在小说中没有特别意义,不提罢了。不管怎么说,人物名字这样一改再改,在《红楼梦》人物中似乎只有英莲即香菱一个。因为林红玉改为小红,只改了一次,而英莲改了两次。而且香菱根本不记得自己曾经叫英莲。作为《红楼梦》第一个出场的薄命女子,曹雪芹如此重视人物名字的设计,香菱的名字决不会例外,它一定具有某些深层次的含义。

我们首先要从香菱判词中寻求线索:“根并荷花一茎香,平生遭际实堪伤。自从两地生孤木,致使香魂返故乡。”那么判词从名字上暗示了读者什么呢?

英莲再出现时是在第七回,这时她已经被改名为香菱。甲戌本脂批说:“二字仍从莲上起来,盖英莲者应怜也,香菱者亦相怜之意。此是改名之英莲也。”这话大体上不错,不过我觉得还没有将“香菱”二字的自身意义完全解释出来。菱与莲虽然都生于水中,但是莲的根茎扎于泥里为藕,茎伸出水面开出荷花。所以判词说“根并荷花一茎香”,暗示她就是英莲。在有父母(泥中之藕--偶)的情况下,她可以开出荷花(青春少女),结出莲子(结婚生子),过上正常女人的生活。而菱虽然也是水生植物,却并不扎根于泥,暗示香菱已经失去父母。不过这“菱”与“莲”一样仍然是美好的,所以叫做“香菱”。虽然荷花与菱花都有香气,但是菱香和莲香却有一个重要区别。因为荷花是多年生草本植物,而菱为一年生草本植物。所以当英莲变成香菱后,就意味着这个女孩生命力的短暂。那么造成香菱生命短促的原因是什么呢?是因为薛蟠娶了夏金桂之后,“香菱”被迫改成了“秋菱”。菱为夏末秋初开花,秋季结实,一年的生命周期就结束了。所以香菱改名秋菱,意味着她的生命将比原来要结束得更早。

四十八回香菱学诗是香菱从金陵来到京师,进入贾府后塑造香菱艺术形象的一个重要内容。在前八十回香菱故事中正好处于中间,可以看出曹雪芹注意结构平衡的良苦用心和不凡功力。

那么曹雪芹写香菱学诗究竟想表达些什么呢?

香菱本来对作诗基本上一窍不通,所以拜黛玉为师,黛玉说她“不知诗”,确实不过分。黛玉对如何才能将诗写好,大发宏论,有虚有实,耐心指点,和宝钗虽然也支持却不大热心,形成了鲜明对比。因此香菱学诗的第一个作用是为了突出与陪衬黛玉、宝钗这两个主要人物。第二个作用是使大观园的活动更加活跃,不但宝琴等来了,刚刚学诗的香菱在五十回芦雪庵争联即景诗中居然也有了两句。而且在六十三回“寿怡红群芳开夜宴”中表现得十分活跃,是“强死强活”地给探春灌酒的三四个人之一。可见大观园的环境有利于人性复苏,有助于少女少妇们精神创伤的修复。只可惜香菱在大观园生活的时间太短暂了。

但是我们最须要注意的毕竟是香菱学诗对于香菱艺术形象塑造本身的作用。

四十九回宝钗在评论香菱苦苦学诗时曾经说“呆香菱之心苦”,香菱学诗确实很下功夫,连梦中都在念叨。四十八回宝钗说:“你本来呆头呆脑的,再添上这个(学诗),越发弄成个呆子了。”前面我们提到晴雯身世也和香菱有共同之处,但是有一个重要不同是我们须要注意的,那就是晴雯被卖到贾府是十岁,很快就到了贾母身边,而贾母身边有许多丫鬟,其中就有比她略大的鸳鸯,和她年岁差不多的原名珍珠的袭人和原名鹦哥的紫鹃等等;而且宝玉本来就住在贾母这里,早在迁入大观园之前晴雯就与袭人等一起主要照顾宝玉。所以晴雯生活的人际环境要比香菱好得多,有利于美好人性的保持和修复。而香菱被薛蟠抢来时已经十二三岁(第四回门子语),她所受的苦难和这种痛苦经历对性格的消极影响,要比晴雯大得多。由于香菱的悲惨遭遇,在她身上缺乏少女通常具有的那种灵气。香菱学诗并没有学到诗人气质,没有学到诗人那种追求自由、抒发情感的意识与情绪;香菱只是学到了一些写诗的技巧,都是些皮毛。所以香菱的呆,不是笨,也不是宝玉式的痴情,而是精神上的麻木!

3.香菱命运的思考

一百二十回本高鹗续写的后四十回,有功有过,其中最大的败笔之一就是香菱的结局。

一○三回写夏金桂想用毒药害死香菱,结果阴差阳错,她被自己放了砒霜的汤毒死。于是香菱后来成为改邪归正的薛蟠的正室,最后死于难产,“遗一子于薛家以承宗祧”。像薛蟠这样随便就将人打死的恶人,很难想象他突然会有本质性改变。而香菱的死因改为难产,变成了属于医疗技术方面的问题,而不是夏金桂的迫害,与社会责任无关。一个严重的社会悲剧成为个人悲剧,于是大大削弱了悲剧意义。这个结局完全不符合曹雪芹的原意。

香菱的结局在第五回她的判词中写得十分明白:“自从两地生孤木,致使香魂返故乡。”她是被夏金桂迫害而死的。香菱拒绝宝玉对她的关怀,心甘情愿地受薛蟠的凌辱,受夏金桂的摆布,因此她不可能摆脱判词为她规定的命运。从七十九回后半回到八十回的前半回,夏金桂从一进薛家门后就千方百计地迫害香菱,致使本来体格就“怯弱”的香菱“加以气怒伤感,内外折挫不堪,竟酿成个干血之症(中医称之为‘干血痨’,一种严重的妇科病),日渐羸瘦(消瘦)作烧,饮食懒进,请医诊视服药亦不验效”。因此香菱是在不久之后就死去的,决不可能拖得很久。一○三回的处理和曹雪芹原初的设计完全不同。高鹗不会看不出来,所以是故意改变的。它反映了中国人民族文化心理的一大弱点:大团圆结尾,即使不能十分美满,也不要太悲惨。这不,香菱虽然死了,可是夏金桂也死了,而且死在她之前。香菱终于成为正室,而且留了个儿子。有些读者可能会得到某种心理平衡。其实这种心理十分有害。中国许多被称为悲剧的戏曲、小说都有这种好人受尽苦难终于得到好报,金榜题名啦,有情人终成眷属啦,坏人得到惩罚啦,好人死而复生啦,冤案被昭雪啦,等等。总之,所谓悲剧,往往有一个令人感到满意的结尾,甚至是喜剧结尾。对这种结局的向往固然表现了中国人的善良一面,总希望人性与生活的美好,好人有好报,恶人有恶报;但是也反映出中国人不敢面对残酷现实,甚至逃避痛苦,自我麻痹的消极意识。

后四十回香菱的结局不但从个案来说完全不符合曹雪芹的原意,而且也和曹雪芹对“天”也就是当时末世社会的批判相违背。我们从小说中看到,英莲(香菱)无论从长相到脾气到聪明,都是非常出色的,上上下下的口碑都很好。从她学诗进步之快就证明她的聪明不下于任何少女。第一回癞头和尚不是说她“有命无运”么?所谓“有命”就是她生来就是个“有材补天”的少女,“无运”就是因为她生于末世,所以不仅不能补天,而且命运悲惨。最后这种结局虽然比较符合中国人的口味,让人感到香菱虽然还是死了,可是终于得到了某些补偿,老天爷还是有眼的,这个社会还是有公道的,但是却大大削弱了悲剧激励人心的力量。这当然不仅仅反映在香菱的结局上,而是整个后四十回最根本的缺陷。

4.刘品毅论香菱诗

咏月

精华欲掩料应难,影自娟娟魄自寒。

一片砧敲千里白,半轮鸡唱五更残。

绿蓑江上秋闻笛,红袖楼头夜倚栏。

博得嫦蛾应借问,缘何不使永团圆!

香菱的第三首诗,用的仍然是七言律诗平起第一式(“一”、“白”、“笛”、“博”、“得”诸字皆为入声字,“倚”上声。惟“圆”是下平一先韵,不是上平十四寒韵)。不但形式完美,而且诗中有“我”,情景交融,清新巧妙,意趣横生,博得众人齐声赞赏。

下面,我们试用靳极苍老先生创建的以“三体会”(体会作者、体会作品、体会形象)、“三解释”(解释字词的基本意义、使用意义、特殊意义)、“四分析”(分析作品的时间、地点、人物、事件,以突出主题)为主体的注释学原理,对香菱的这首成名之作予以解释分析。

精华欲掩料应难——精华,本义指事物中的最好部分。“众阴之精,月也”(王充《论衡·顺鼓》),此处即代指月亮。《汉书·李寻传》“月者,众阴之长……妃后、大臣、诸侯之象也”,亦女性之象也。曹雪芹之所以借黛玉之口命香菱咏月,乃其借以吟咏女性也,亦香菱所以自况也。“精华欲掩料应难”是一个缺省主语的倒装句,其逻辑意义的语序应为“欲掩精华料应难”,意思是想要遮掩月亮,料想应该是很难的,其象征意义是对男性压迫女性的质疑。于此等细微处,也体现了《红楼梦》之宗旨。就香菱而言,是不甘命运捉弄之意。她本来出身高贵,“根基不让迎、探,容貌不让凤、秦,端雅不让纨、钗,风流不让湘、黛,贤惠不让袭、平”,岂甘居下游?其苦心学诗,正体现了她高贵的精神追求。

影自娟娟魄自寒——为什么想要遮掩月亮,料想应该是很难的呢?因为月亮清光辉映的本质,是那样的自然天成;月亮皎洁美好的形象,是那样的自在天然。两个“自”字,是强调月亮的主体自我意志。影,指形象,如李白诗“孤帆远影碧空尽”,又,倩影、背影等皆此意。娟娟,本义指婵娟的好姿态,引申为美好貌,如杜甫《狂夫》有“风含翠筱娟娟净”句。魄,本义指月体黑暗处。《尔雅》“魄,间也”,郝懿行义疏“月之空缺,阴映蔽光,谓之为魄”,张衡《灵宪》曰“月者,阴精之宗,积成为兽,象兔形”,所谓“玉兔”,即月体黑暗处的形状。又,日之精谓魂,月之精谓魄,故月魄者,月之本质也。寒,本义为冻,是冷之极也,喻指阴气。此处指阴气凝结为寒, 体现月亮清光辉映的本质。

一片砧敲千里白——一片明月初升,照耀千里,也照耀着敲砧洗衣的女人们。此句是化用李白“长安一片月,万户捣衣声”,而艺术性更高。似乎明月临空照耀,乃是女人们敲砧呼唤而出。这是月亮未被遮掩的团圆之时,这是女人们快乐地为丈夫孩子洗衣劳作之景。

半轮鸡唱五更残——可惜鸡叫五更拂晓之时,月亮到底还是被遮掩了,只残留半轮。

绿蓑江上秋闻笛——秋雨潇潇秋夜寒,人在旅途江上飘。一轮明月浑不见,夜不成寐笛声高。那穿着绿蓑衣的行人啊,念团圆,魂欲销。这是月亮完全被遮掩之时,这是人间离愁最悲凉之景。绿蓑,亦可直接指代行人,如下文“红袖”之代指年青的女子。

红袖楼头夜倚栏——男人远行了,女人孤独了。睹物思人,空楼难耐。夜倚栏杆,举头望月。有月?无月?满月?缺月?但愿一见团圆月!

博得嫦蛾应借问——见月之盈亏关乎人间悲欢离合,想月中仙子应借问--

缘何不使永团圆——此语双关,即问是什么原因不让月亮天天圆满?又暗示人间骨肉为何常分离?

通过上面的分析解释,我们看到,香菱的第三首咏月诗,从一个判断句“精华欲掩料应难”“判月”开始,在以“影自娟娟魄自寒”“释月”之后,中间层层递进,写了“满月”之景、“残月”之时、“无月”之悲、“盼月”之苦,最后以“问月”作结,提出了一个既是童心未泯、又是大悲大悯的疑问--为什么月亮不能天天圆呢?所以众人看了笑道:“这首不但好,而且新巧有意趣”。所谓“新”,即前人没有此等写法,这可以从邓国光等编的《中国历代咏月诗词全集》所收1354人的3661首咏月诗得到证明。所谓“巧”,即“判月”-- “释月”-- “满月”--“残月”--“无月”--“盼月”--“问月”布局之巧。所谓“有意趣”,如“一片砧敲千里白”的艺术表现力、“缘何不使永团圆”的双关语义,均意趣横生,令人回味无穷。

当然, “《红楼梦》写香菱学诗,进步相当快,这是小说,适应读者的趣味和耐心,不好拖拖拉拉;移到现实,至少就常人说,就不能这样快。原因之一是,提高要以由读和思来的逐渐积累为资本,这时间越长越好”(张中行《诗词读写丛话》)。

5.浅谈香菱的咏月诗(田秋英)

从诗词来看,《红楼梦》里的诗有其独特之处。不仅内容丰富多彩,格调各式各样,而且能与吟咏者的气质、生活态度、所咏之物相暗合,使之适合人物各自的个性、修养、特点,具有鲜明的个性化,一看便知出自谁人之手。

第四十八回中,“慕雅女雅集苦吟诗”写香菱学诗,是曹雪芹别具一格的艺术创新。他借具有独特身份和处境的香菱之口,把自己论诗、写诗的体会故事化,描写了初学写诗者在不同阶段中的写作真貌,更流露了作者对香菱的满腔同情。因此,细读香菱的咏月诗,别有一番意趣。

命运不济、身世悲惨的香菱,原为乡宦小姐,后沦为奴隶,做了薛蟠之侍妾。她在大观园中的地位低于小姐而高于丫头。她渴望过贵族阶级的精神生活,因此“慕雅女雅集”,偶遇进园的机会,就一心一意跟黛玉学起诗来。对黛玉给她出的咏月之题,她如痴如呆地琢磨,“苦吟”以求佳句。好不容易作出一首,却措词不雅,一看便知出自初学者之手。这是由于香菱初学写诗,看的诗又少,打不开思路,只注意追求词句的华丽,而忘了黛玉说的“词句究竟还是末事,第一是立意要紧,若意趣真了,连词句不用修饰,自是好的”。香菱是初学写诗者,还不懂得咏物诗的特点是“情附物上,意在言外”。咏物诗若不能寄情寓兴,就没有什么意思了。香菱的咏月诗,说来说去只表达了“月亮很亮”这个意思,当然不是首好诗了。

然而香菱作诗失败后并不气馁,再苦索佳句,写出第二首。这首诗不像第一首那样笨拙了,能以花香、夜露来烘托,诗意也放开了些,但又显得过于穿凿、比附,落得正统派的宝钗说她的诗“句句是月色”。曹雪芹安排香菱学诗至此,还让诗意停留在表皮上,人物的思想境界还没有进入角色,以此来烘托第三首诗的成功。

“功夫不负有心人”,香菱扫兴之后,仍不肯丢手,“挖心搜胆,耳不旁听,目不别视”,经过反复的摸索,终于找到了作诗的门径,“苦吟”成功。第三首诗别开生面,情景并茂,耐人寻味。首句“精华欲掩料应难”,起得很有势头,恰似一轮明月破云而出,将自己才华终难埋没,学诗必能成功的自信心含蓄地传出。第二句“影自娟娟魄自寒”,就像是她自己身世的写照,顾影自怜,吐露了香菱精神上的寂寞,令人不由掩卷遐思她的身世、命运与前途,叹为观止!真是“感人心者,莫先乎情”。颔联“一片砧敲千里白,半轮鸡唱五更残”,用修辞上的特殊句式,抒发出内心的幽怨,笔法似很老练,达到“曲笔达意”的效果。颈联“绿蓑江上秋闻笛,红袖楼头夜倚栏”,拓展了全诗的境界,情与景交融并观,为末联作好了铺垫。“博得嫦娥应借问,何缘不使永团圆”。诗意曲折,匠心独运,联想绵远,又紧扣咏月诗题。感叹本是香菱自己的思想感情所发,却偏推给处境同样寂寞的嫦娥,特别是“团圆”二字,将月与人合咏,自然双关,余韵悠长,真是“诗贵含蓄”,难怪那些“雅女”们也要赞她“这首不但好,而且新巧有意趣了”。

香菱作诗取得了成功,曹雪芹着意塑造的香菱的形象也获得成功。我认为,作者刻意安排香菱学写咏月诗,其意很深,而且又是跟黛玉学,也是用心奇巧。香菱身世孤苦、寂寞,黛玉又好睹物思情,从这里的“三咏月”,反复突出咏物诗要有寓意,到第七十六回中秋咏月中的“寒塘”“冷月”,可见曹雪芹借月所寓的深意。一般衡量咏物诗的高下,主要看寓意之深浅,要做到“寄情深,寓托宜新”是不容易的,要使诗词能表达出弦外音、诗外味,就更非寻常了。我们通过分析这几首诗的成败,反复玩味,既懂得了一点写诗的要领,又从艺术手法、创作风格、审美思想上都收益不浅。我想,曹雪芹设计这几首诗的苦心也许还在于此。

PAGE

1

【教学目标】

1.讨论分析香菱这一人物形象,学习小说塑造人物的高超手法。

2.体会作者对香菱等女性的感情,从而深入理解《红楼梦》的主题思想。

3.品味作品高超的写作技巧与语言,提高自己的语言欣赏能力。

【教学重难点】

引导学生学会客观评析小说的思想成就、人物形象和艺术特色,尤其是注意学习它简洁明快、准确生动、质朴自然、耐人寻味的叙述语言和个性化的人物语言,不断增加自己的文化积淀。

【课时安排】一课时

【教学流程】

一、课前准备

1.要求学生收集《红楼梦》涉及到香菱的主要内容。

2.课前利用阅读课的时间,放映电视连续剧《红楼梦》中有关《香菱学诗》的片断,要让学生对作品有所了解。

二、情境导入,整理信息

师:课前同学们观看了电视连续剧《红楼梦》片断,也收集了与课文有关的情节,下面请同学们交流有关《红楼梦》的资料。

学生交流,教师引导整合。

师(追问导入):《红楼梦》一书刻画了许多钟灵毓秀的奇女子,今天我们就学习节选于其中的一段文字——《香菱学诗》。

三、初读课文,感知情节

师:课文写香菱学诗,共写几件事?请大家速读课文,以最简洁的语言加以概括。

学生自读课文,概括明确:

1.黛玉指点学诗门径。

2. 香菱谈论读诗体会。

3. 香菱苦心学诗。

四、揣摩细节,感知形象

师:小说刻画了香菱这个形象,是怎样刻画的呢?香菱又是一个怎样的形象呢?

要求学生找出最能体现人物性格的语句,分析人物形象。

1.刻画人物的方法有。

(1)传神的语言描写。

如:香菱怔怔答道:“‘闲’是十五删的,你错了韵了。”

(2)典型的细节描写。

如:只见他皱一回眉,又自己含笑一回。

又如:至晚间对灯出了一回神,至三更以后上床卧下,两眼鳏鳏,直到五更方才朦胧睡去了……只听香菱从梦中笑道:“可是有了,难道这一首还不好?”

(3)成功的侧面描写。

如宝钗说:“这个人定要疯了”、“可真是诗魔了”、“这诚心都通仙了”等语,就是侧面的烘托的作用。

2.人物形象的把握。

(1)香菱。

①香菱是一个从官宦小姐沦为奴婢的悲剧人物。她有着不幸的命运:从小遭受灾难,被拐卖,又被呆霸王薛蟠生拖死拽弄到家里,终于沦为侍妾,受尽凌辱和折磨。薛蟠遭打外出后,香菱住进了大观园,有机会接触大观园内这许多富于才情的少女们,特别是像林黛玉这样的才女,萌发了强烈的精神追求,本文就是从香菱刻苦学诗写起的。

②精华灵秀,悟性极强。学诗时“挖心搜胆,耳不旁听,目不别视”,已到了“呆”“疯”“魔”的程度。

原来香菱是一个极富文学气质的人,她早就想学诗了,但苦于没有机会,只好自己弄本旧诗,偷空看两首。进入大观园后,深藏在内心的精神饥渴一下子勃发起来,进园的当晚就来找黛玉,希望向黛玉学诗。黛玉热情指导,列举名作让香菱阅读。香菱拿了诗回来“诸事不顾,只向灯下一首一首地读起来。宝钗连催她数次睡觉,她也不睡。宝钗见她这般苦心,只得随她去了”。

精神食粮的大量摄入,使香菱的内心充实丰富起来,她悟出了一些道理,她说:“诗的好处,……想去竟是有理有情的。”她举了《塞上》一首为例说:“大漠孤烟……倒像见了这景的。”香菱的艺术感受力很高,她读诗眼前就能出现诗歌中那动人的形象。香菱所体会到的,正是今天已众所周知的艺术辩证规律。

(2)林黛玉。

在《红楼梦》这部作品中,多愁善感、羸弱多病、孤傲尖刻是林黛玉主要的性格,但在本文中我们却看到了一位诗人气质的林姑娘,哪里还有什么小性儿,她热情指导香菱,不厌其烦,不顾劳累,显现出了光风霁月般的襟怀。从她给香菱所开的书目来看,她的学识积累又是何等的深厚呵! 富于才情的林黛玉精神生活的一部分主要内容就是读诗、作诗。文学这片广袤的土地可供她这位寄人篱下、冰清玉洁的孤女自由地翱翔。联想个人的身世,林黛玉对香菱这无父无母的孤儿富有同情,也很有好感。所以当香菱求教于她时,她饶有兴致地承担起老师的责任。她说:“既要作诗,你就拜我作师。我虽不通,大略也还教得起你。”她简单明确地提出了作诗的要领,使香菱打消了不少顾虑,很快缩短了教与学之间的距离。

五、再读课文,拓展延伸

结合课文内容,讨论下列问题:

1.香菱学诗取得成功的原因是什么?

2.黛玉的教学有何特点?

组织再读课文,深入探究,充分讨论并明确:

1.香菱学诗取得成功的原因有三:一是有良好资质,入园前虽然家务繁忙,但她总是忙里偷闲读几首诗,在与黛玉谈诗时,就充分体现了她的良好感悟能力。二是有良好的引路人,无论是黛玉,还是宝钗,都采用点拨式,而且两人都具有良好的诗歌素养,特别是黛玉,循循善诱。三是大观园中使她的思想得到了解放,大家处于一种宽松的氛围中,利于她的学习。

2.黛玉指导香菱学诗,其特点是:一针对性强,直接明确读诗的要领;二循序渐进地指导香菱读诗;三是通过讨论促使其素养提高;四是严格要求,指导训练。

六、联系生活,畅谈体会。

师:学习了本文,我们在为香菱的精诚所感动的同时,也获得了许多有益的人生启示,请同学们谈谈自己的学习体会。

提供的角度:

1.香菱的学习品质与精神。

2.香菱学诗、黛玉论诗与语文学习。

七、板书设计

香菱学诗(曹雪芹)

诚拜黛玉为师,品味王维诗 精华灵秀

边读杜甫诗歌,边尝试作诗 性格 悟性极强

经历两次失败,终于写成功 刻苦用心

讴歌 同情惋惜 多读悟 学高手 敢创作 善想象

【资料宝藏】

1.香菱在小说中的作用

《红楼梦》中有几十个人物都写得各有特点,所以才能给读者留下难忘的印象。不过香菱这个人物在《红楼梦》中有点与众不同,在《红楼梦》的薄命女儿中她出场最早,第一回就写了她的家庭以及她家与贾雨村的关系,她是如何被拐子拐走的;接着第四回又交代了她被拐后的不幸遭遇,由于贾雨村的徇私枉法,彻底断送了她与父母团聚的机会。至此,她给读者的印象似乎这个人物很重要,但是她随薛家进京后涉及她的故事很少,甚至一些与她有重要关系的情况,比如宝钗为她改名香菱,她成为薛蟠之妾,都是通过别人的嘴交代的,或者一带而过。贾府不少重要活动都没有她的表现,通常只是提了她的名字一下,表示有她在场而已,只起了个符号作用,并没有成为艺术形象,而且多数情况她连在场的机会都没有。这实在有点出人意料。香菱与许多比较重要的人物的主要区别在于,她基本上没有自己独立的以她为主的戏。身份地位和她差不多的少女少妇,如鸳鸯、晴雯、袭人、平儿、紫鹃、司棋、尤二姐、尤三姐等等,都有一些令人印象深刻的独立的戏,但是香菱除了学诗以外,几乎没有以她为中心的故事,而且学诗在很大程度上也是在陪衬、突出宝钗和黛玉。

但是值得注意的是,曹雪芹把香菱放在了金陵十二钗副册之首,这必有道理,不会仅仅因为她是妾的缘故

那么曹雪芹究竟重视香菱什么呢?或者说,曹雪芹为什么要塑造香菱这样一个艺术形象呢?

香菱有一个独特作用,这是其他少女、少妇所没有的,那就是由于香菱和她父母命运的变化,带动了许多其他重要人物的出场,使他们聚合在一起,并深化了其他艺术形象。

《红楼梦》爱情主线的两位女主角林黛玉和薛宝钗原来都不住在京城,黛玉在扬州,宝钗在金陵,只有她们都到了荣国府,宝、黛、钗三角关系的感情戏才演得起来,整部《红楼梦》的大架构才得以建立。而黛玉和宝钗分别进京,都和香菱有直接、间接的关系。

黛玉进京,是因为得罪上司被罢了官的贾雨村在她家给他当启蒙老师。贾雨村罢官,是因为当过官,而他当官的关键归根结底还是香菱之父甄士隐当年资助他及时赶考中了进士。没有这个当官、罢官的经历,贾雨村不可能成为黛玉的老师。黛玉的父亲林如海写信给贾政,请他帮忙保举复官,并带黛玉进京。所以贾雨村官复原职,黛玉进京,和香菱之父,也就是和香菱有间接关系。

香菱对于宝钗进京的带动作用就更加明显了。第三回结尾写得明明白白,薛家进京的直接原因是由于“薛蟠(在金陵)倚仗财势,打死人命,现在应天府案下审理。如今母舅王子腾得了信息,故遣他家内的人来告诉这边,意欲唤取进京之意”。而薛蟠“倚仗财势,打死人命”,就是因为抢夺英莲(香菱)而起。结果贾雨村良心泯灭,放走薛蟠。于是薛宝钗随着母亲和哥哥进京了。

正因为香菱主要起着一个带动别人出场的作用,所以她来到京师以后,这个使命就完成了,从此以后几乎就无事可做,只能偶尔扮演一个陪衬别人的角色。另外还有一个不可忽视的原因,由于她是薛蟠的妾,薛家虽然住在荣国府,但是在东北角的梨香院,是个虽通荣府也通外面的独院。香菱这个妾的身份地位和梨香院的独特位置,也决定了她不可能经常出现在荣国府的重要活动中,更不可能轻易成为大观园的重要成员,因此她的戏份必定很少。况且薛蟠纳她为妾后根本就不拿她当回事,连薛蟠几乎都没有什么戏了,香菱出场的机会自然就更少了。很明显,这两个条件至少要改变一个,才会有香菱比较独立的戏。

2.香菱名字的深刻用意

香菱的文化基因就深深地镌刻在她的名字尤其是原名“甄英莲”之中。

第一回在写甄士隐“如今年已半百,膝下无儿。只有一女,乳名英莲”时,有一条脂批,指出“英莲”就是“应怜”,应该可怜,应该怜悯。香菱姓甄,全名是“甄英莲”,谐音“真应怜”。我们知道,金陵十二钗都是以悲剧结束一生,按说都“应怜”,为什么曹雪芹偏偏把这个名字给了甄士隐的女儿,强调、突出她“真应怜”?曹雪芹直接告诉读者,这个少女“真应该值得人们特别可怜”。这在曹雪芹笔下所有被同情的少女、少妇中是罕见的。香菱确实特别命苦,不但幼年被人贩子拐走,后来卖给了呆霸王薛蟠为妾,她甚至连自己的父母是谁,何处人士,自己的真实姓名和实际年龄都不知道。所以判词说她“平生遭际实堪伤”,恰如其分。她确实值得人们深深地同情与怜悯。

问题是香菱最“应怜”的是什么?如果仅仅是指她从小被拐卖等事情,那别人也有类似情形。七十七回交代,晴雯也是被人(赖大家)用银子买来的,当时刚刚十岁,可是“也不记得家乡父母”了。看来赖大家买她之前,晴雯已经被拐或被卖过了,当时她一定很小,还不记事。如果十岁才被卖,那就不会连家乡父母都不记得。晴雯是丫鬟,地位还不如作为妾的香菱,而且最后也被迫害致死。由此可见,曹雪芹突出香菱“真应怜”必定还有更深层次的原因,须要我们去认识和体会。

有一个现象须要我们特别注意,那就是香菱名字的变化。香菱的名字经过了从原名“英莲”到宝钗为她改作“香菱”再到夏金桂让她改为“秋菱”的变化过程。《红楼梦》中人物名字被主子改换,这种情形不少,比如,袭人原名珍珠,是宝玉将她改为袭人的。紫鹃原名鹦哥,是给了黛玉之后改的。当然,珍珠、鹦哥很可能都不是她们最早在家的名字,是成为贾府丫鬟之后主人取的。比如珍珠、鹦哥本来都是贾母的丫鬟,和鸳鸯、琥珀、翡翠、玻璃等放在一起,就能够看出显然是主子按照一定的序列统一取的,都是珍宝和良禽。所以她们原来一定有父母取的名字,不过因为在小说中没有特别意义,不提罢了。不管怎么说,人物名字这样一改再改,在《红楼梦》人物中似乎只有英莲即香菱一个。因为林红玉改为小红,只改了一次,而英莲改了两次。而且香菱根本不记得自己曾经叫英莲。作为《红楼梦》第一个出场的薄命女子,曹雪芹如此重视人物名字的设计,香菱的名字决不会例外,它一定具有某些深层次的含义。

我们首先要从香菱判词中寻求线索:“根并荷花一茎香,平生遭际实堪伤。自从两地生孤木,致使香魂返故乡。”那么判词从名字上暗示了读者什么呢?

英莲再出现时是在第七回,这时她已经被改名为香菱。甲戌本脂批说:“二字仍从莲上起来,盖英莲者应怜也,香菱者亦相怜之意。此是改名之英莲也。”这话大体上不错,不过我觉得还没有将“香菱”二字的自身意义完全解释出来。菱与莲虽然都生于水中,但是莲的根茎扎于泥里为藕,茎伸出水面开出荷花。所以判词说“根并荷花一茎香”,暗示她就是英莲。在有父母(泥中之藕--偶)的情况下,她可以开出荷花(青春少女),结出莲子(结婚生子),过上正常女人的生活。而菱虽然也是水生植物,却并不扎根于泥,暗示香菱已经失去父母。不过这“菱”与“莲”一样仍然是美好的,所以叫做“香菱”。虽然荷花与菱花都有香气,但是菱香和莲香却有一个重要区别。因为荷花是多年生草本植物,而菱为一年生草本植物。所以当英莲变成香菱后,就意味着这个女孩生命力的短暂。那么造成香菱生命短促的原因是什么呢?是因为薛蟠娶了夏金桂之后,“香菱”被迫改成了“秋菱”。菱为夏末秋初开花,秋季结实,一年的生命周期就结束了。所以香菱改名秋菱,意味着她的生命将比原来要结束得更早。

四十八回香菱学诗是香菱从金陵来到京师,进入贾府后塑造香菱艺术形象的一个重要内容。在前八十回香菱故事中正好处于中间,可以看出曹雪芹注意结构平衡的良苦用心和不凡功力。

那么曹雪芹写香菱学诗究竟想表达些什么呢?

香菱本来对作诗基本上一窍不通,所以拜黛玉为师,黛玉说她“不知诗”,确实不过分。黛玉对如何才能将诗写好,大发宏论,有虚有实,耐心指点,和宝钗虽然也支持却不大热心,形成了鲜明对比。因此香菱学诗的第一个作用是为了突出与陪衬黛玉、宝钗这两个主要人物。第二个作用是使大观园的活动更加活跃,不但宝琴等来了,刚刚学诗的香菱在五十回芦雪庵争联即景诗中居然也有了两句。而且在六十三回“寿怡红群芳开夜宴”中表现得十分活跃,是“强死强活”地给探春灌酒的三四个人之一。可见大观园的环境有利于人性复苏,有助于少女少妇们精神创伤的修复。只可惜香菱在大观园生活的时间太短暂了。

但是我们最须要注意的毕竟是香菱学诗对于香菱艺术形象塑造本身的作用。

四十九回宝钗在评论香菱苦苦学诗时曾经说“呆香菱之心苦”,香菱学诗确实很下功夫,连梦中都在念叨。四十八回宝钗说:“你本来呆头呆脑的,再添上这个(学诗),越发弄成个呆子了。”前面我们提到晴雯身世也和香菱有共同之处,但是有一个重要不同是我们须要注意的,那就是晴雯被卖到贾府是十岁,很快就到了贾母身边,而贾母身边有许多丫鬟,其中就有比她略大的鸳鸯,和她年岁差不多的原名珍珠的袭人和原名鹦哥的紫鹃等等;而且宝玉本来就住在贾母这里,早在迁入大观园之前晴雯就与袭人等一起主要照顾宝玉。所以晴雯生活的人际环境要比香菱好得多,有利于美好人性的保持和修复。而香菱被薛蟠抢来时已经十二三岁(第四回门子语),她所受的苦难和这种痛苦经历对性格的消极影响,要比晴雯大得多。由于香菱的悲惨遭遇,在她身上缺乏少女通常具有的那种灵气。香菱学诗并没有学到诗人气质,没有学到诗人那种追求自由、抒发情感的意识与情绪;香菱只是学到了一些写诗的技巧,都是些皮毛。所以香菱的呆,不是笨,也不是宝玉式的痴情,而是精神上的麻木!

3.香菱命运的思考

一百二十回本高鹗续写的后四十回,有功有过,其中最大的败笔之一就是香菱的结局。

一○三回写夏金桂想用毒药害死香菱,结果阴差阳错,她被自己放了砒霜的汤毒死。于是香菱后来成为改邪归正的薛蟠的正室,最后死于难产,“遗一子于薛家以承宗祧”。像薛蟠这样随便就将人打死的恶人,很难想象他突然会有本质性改变。而香菱的死因改为难产,变成了属于医疗技术方面的问题,而不是夏金桂的迫害,与社会责任无关。一个严重的社会悲剧成为个人悲剧,于是大大削弱了悲剧意义。这个结局完全不符合曹雪芹的原意。

香菱的结局在第五回她的判词中写得十分明白:“自从两地生孤木,致使香魂返故乡。”她是被夏金桂迫害而死的。香菱拒绝宝玉对她的关怀,心甘情愿地受薛蟠的凌辱,受夏金桂的摆布,因此她不可能摆脱判词为她规定的命运。从七十九回后半回到八十回的前半回,夏金桂从一进薛家门后就千方百计地迫害香菱,致使本来体格就“怯弱”的香菱“加以气怒伤感,内外折挫不堪,竟酿成个干血之症(中医称之为‘干血痨’,一种严重的妇科病),日渐羸瘦(消瘦)作烧,饮食懒进,请医诊视服药亦不验效”。因此香菱是在不久之后就死去的,决不可能拖得很久。一○三回的处理和曹雪芹原初的设计完全不同。高鹗不会看不出来,所以是故意改变的。它反映了中国人民族文化心理的一大弱点:大团圆结尾,即使不能十分美满,也不要太悲惨。这不,香菱虽然死了,可是夏金桂也死了,而且死在她之前。香菱终于成为正室,而且留了个儿子。有些读者可能会得到某种心理平衡。其实这种心理十分有害。中国许多被称为悲剧的戏曲、小说都有这种好人受尽苦难终于得到好报,金榜题名啦,有情人终成眷属啦,坏人得到惩罚啦,好人死而复生啦,冤案被昭雪啦,等等。总之,所谓悲剧,往往有一个令人感到满意的结尾,甚至是喜剧结尾。对这种结局的向往固然表现了中国人的善良一面,总希望人性与生活的美好,好人有好报,恶人有恶报;但是也反映出中国人不敢面对残酷现实,甚至逃避痛苦,自我麻痹的消极意识。

后四十回香菱的结局不但从个案来说完全不符合曹雪芹的原意,而且也和曹雪芹对“天”也就是当时末世社会的批判相违背。我们从小说中看到,英莲(香菱)无论从长相到脾气到聪明,都是非常出色的,上上下下的口碑都很好。从她学诗进步之快就证明她的聪明不下于任何少女。第一回癞头和尚不是说她“有命无运”么?所谓“有命”就是她生来就是个“有材补天”的少女,“无运”就是因为她生于末世,所以不仅不能补天,而且命运悲惨。最后这种结局虽然比较符合中国人的口味,让人感到香菱虽然还是死了,可是终于得到了某些补偿,老天爷还是有眼的,这个社会还是有公道的,但是却大大削弱了悲剧激励人心的力量。这当然不仅仅反映在香菱的结局上,而是整个后四十回最根本的缺陷。

4.刘品毅论香菱诗

咏月

精华欲掩料应难,影自娟娟魄自寒。

一片砧敲千里白,半轮鸡唱五更残。

绿蓑江上秋闻笛,红袖楼头夜倚栏。

博得嫦蛾应借问,缘何不使永团圆!

香菱的第三首诗,用的仍然是七言律诗平起第一式(“一”、“白”、“笛”、“博”、“得”诸字皆为入声字,“倚”上声。惟“圆”是下平一先韵,不是上平十四寒韵)。不但形式完美,而且诗中有“我”,情景交融,清新巧妙,意趣横生,博得众人齐声赞赏。

下面,我们试用靳极苍老先生创建的以“三体会”(体会作者、体会作品、体会形象)、“三解释”(解释字词的基本意义、使用意义、特殊意义)、“四分析”(分析作品的时间、地点、人物、事件,以突出主题)为主体的注释学原理,对香菱的这首成名之作予以解释分析。

精华欲掩料应难——精华,本义指事物中的最好部分。“众阴之精,月也”(王充《论衡·顺鼓》),此处即代指月亮。《汉书·李寻传》“月者,众阴之长……妃后、大臣、诸侯之象也”,亦女性之象也。曹雪芹之所以借黛玉之口命香菱咏月,乃其借以吟咏女性也,亦香菱所以自况也。“精华欲掩料应难”是一个缺省主语的倒装句,其逻辑意义的语序应为“欲掩精华料应难”,意思是想要遮掩月亮,料想应该是很难的,其象征意义是对男性压迫女性的质疑。于此等细微处,也体现了《红楼梦》之宗旨。就香菱而言,是不甘命运捉弄之意。她本来出身高贵,“根基不让迎、探,容貌不让凤、秦,端雅不让纨、钗,风流不让湘、黛,贤惠不让袭、平”,岂甘居下游?其苦心学诗,正体现了她高贵的精神追求。

影自娟娟魄自寒——为什么想要遮掩月亮,料想应该是很难的呢?因为月亮清光辉映的本质,是那样的自然天成;月亮皎洁美好的形象,是那样的自在天然。两个“自”字,是强调月亮的主体自我意志。影,指形象,如李白诗“孤帆远影碧空尽”,又,倩影、背影等皆此意。娟娟,本义指婵娟的好姿态,引申为美好貌,如杜甫《狂夫》有“风含翠筱娟娟净”句。魄,本义指月体黑暗处。《尔雅》“魄,间也”,郝懿行义疏“月之空缺,阴映蔽光,谓之为魄”,张衡《灵宪》曰“月者,阴精之宗,积成为兽,象兔形”,所谓“玉兔”,即月体黑暗处的形状。又,日之精谓魂,月之精谓魄,故月魄者,月之本质也。寒,本义为冻,是冷之极也,喻指阴气。此处指阴气凝结为寒, 体现月亮清光辉映的本质。

一片砧敲千里白——一片明月初升,照耀千里,也照耀着敲砧洗衣的女人们。此句是化用李白“长安一片月,万户捣衣声”,而艺术性更高。似乎明月临空照耀,乃是女人们敲砧呼唤而出。这是月亮未被遮掩的团圆之时,这是女人们快乐地为丈夫孩子洗衣劳作之景。

半轮鸡唱五更残——可惜鸡叫五更拂晓之时,月亮到底还是被遮掩了,只残留半轮。

绿蓑江上秋闻笛——秋雨潇潇秋夜寒,人在旅途江上飘。一轮明月浑不见,夜不成寐笛声高。那穿着绿蓑衣的行人啊,念团圆,魂欲销。这是月亮完全被遮掩之时,这是人间离愁最悲凉之景。绿蓑,亦可直接指代行人,如下文“红袖”之代指年青的女子。

红袖楼头夜倚栏——男人远行了,女人孤独了。睹物思人,空楼难耐。夜倚栏杆,举头望月。有月?无月?满月?缺月?但愿一见团圆月!

博得嫦蛾应借问——见月之盈亏关乎人间悲欢离合,想月中仙子应借问--

缘何不使永团圆——此语双关,即问是什么原因不让月亮天天圆满?又暗示人间骨肉为何常分离?

通过上面的分析解释,我们看到,香菱的第三首咏月诗,从一个判断句“精华欲掩料应难”“判月”开始,在以“影自娟娟魄自寒”“释月”之后,中间层层递进,写了“满月”之景、“残月”之时、“无月”之悲、“盼月”之苦,最后以“问月”作结,提出了一个既是童心未泯、又是大悲大悯的疑问--为什么月亮不能天天圆呢?所以众人看了笑道:“这首不但好,而且新巧有意趣”。所谓“新”,即前人没有此等写法,这可以从邓国光等编的《中国历代咏月诗词全集》所收1354人的3661首咏月诗得到证明。所谓“巧”,即“判月”-- “释月”-- “满月”--“残月”--“无月”--“盼月”--“问月”布局之巧。所谓“有意趣”,如“一片砧敲千里白”的艺术表现力、“缘何不使永团圆”的双关语义,均意趣横生,令人回味无穷。

当然, “《红楼梦》写香菱学诗,进步相当快,这是小说,适应读者的趣味和耐心,不好拖拖拉拉;移到现实,至少就常人说,就不能这样快。原因之一是,提高要以由读和思来的逐渐积累为资本,这时间越长越好”(张中行《诗词读写丛话》)。

5.浅谈香菱的咏月诗(田秋英)

从诗词来看,《红楼梦》里的诗有其独特之处。不仅内容丰富多彩,格调各式各样,而且能与吟咏者的气质、生活态度、所咏之物相暗合,使之适合人物各自的个性、修养、特点,具有鲜明的个性化,一看便知出自谁人之手。

第四十八回中,“慕雅女雅集苦吟诗”写香菱学诗,是曹雪芹别具一格的艺术创新。他借具有独特身份和处境的香菱之口,把自己论诗、写诗的体会故事化,描写了初学写诗者在不同阶段中的写作真貌,更流露了作者对香菱的满腔同情。因此,细读香菱的咏月诗,别有一番意趣。

命运不济、身世悲惨的香菱,原为乡宦小姐,后沦为奴隶,做了薛蟠之侍妾。她在大观园中的地位低于小姐而高于丫头。她渴望过贵族阶级的精神生活,因此“慕雅女雅集”,偶遇进园的机会,就一心一意跟黛玉学起诗来。对黛玉给她出的咏月之题,她如痴如呆地琢磨,“苦吟”以求佳句。好不容易作出一首,却措词不雅,一看便知出自初学者之手。这是由于香菱初学写诗,看的诗又少,打不开思路,只注意追求词句的华丽,而忘了黛玉说的“词句究竟还是末事,第一是立意要紧,若意趣真了,连词句不用修饰,自是好的”。香菱是初学写诗者,还不懂得咏物诗的特点是“情附物上,意在言外”。咏物诗若不能寄情寓兴,就没有什么意思了。香菱的咏月诗,说来说去只表达了“月亮很亮”这个意思,当然不是首好诗了。

然而香菱作诗失败后并不气馁,再苦索佳句,写出第二首。这首诗不像第一首那样笨拙了,能以花香、夜露来烘托,诗意也放开了些,但又显得过于穿凿、比附,落得正统派的宝钗说她的诗“句句是月色”。曹雪芹安排香菱学诗至此,还让诗意停留在表皮上,人物的思想境界还没有进入角色,以此来烘托第三首诗的成功。

“功夫不负有心人”,香菱扫兴之后,仍不肯丢手,“挖心搜胆,耳不旁听,目不别视”,经过反复的摸索,终于找到了作诗的门径,“苦吟”成功。第三首诗别开生面,情景并茂,耐人寻味。首句“精华欲掩料应难”,起得很有势头,恰似一轮明月破云而出,将自己才华终难埋没,学诗必能成功的自信心含蓄地传出。第二句“影自娟娟魄自寒”,就像是她自己身世的写照,顾影自怜,吐露了香菱精神上的寂寞,令人不由掩卷遐思她的身世、命运与前途,叹为观止!真是“感人心者,莫先乎情”。颔联“一片砧敲千里白,半轮鸡唱五更残”,用修辞上的特殊句式,抒发出内心的幽怨,笔法似很老练,达到“曲笔达意”的效果。颈联“绿蓑江上秋闻笛,红袖楼头夜倚栏”,拓展了全诗的境界,情与景交融并观,为末联作好了铺垫。“博得嫦娥应借问,何缘不使永团圆”。诗意曲折,匠心独运,联想绵远,又紧扣咏月诗题。感叹本是香菱自己的思想感情所发,却偏推给处境同样寂寞的嫦娥,特别是“团圆”二字,将月与人合咏,自然双关,余韵悠长,真是“诗贵含蓄”,难怪那些“雅女”们也要赞她“这首不但好,而且新巧有意趣了”。

香菱作诗取得了成功,曹雪芹着意塑造的香菱的形象也获得成功。我认为,作者刻意安排香菱学写咏月诗,其意很深,而且又是跟黛玉学,也是用心奇巧。香菱身世孤苦、寂寞,黛玉又好睹物思情,从这里的“三咏月”,反复突出咏物诗要有寓意,到第七十六回中秋咏月中的“寒塘”“冷月”,可见曹雪芹借月所寓的深意。一般衡量咏物诗的高下,主要看寓意之深浅,要做到“寄情深,寓托宜新”是不容易的,要使诗词能表达出弦外音、诗外味,就更非寻常了。我们通过分析这几首诗的成败,反复玩味,既懂得了一点写诗的要领,又从艺术手法、创作风格、审美思想上都收益不浅。我想,曹雪芹设计这几首诗的苦心也许还在于此。

PAGE

1

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 雨说

- 3*星星变奏曲

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 敬业与乐业

- 6*纪念伏尔泰逝世一百周年的演说

- 7 《傅雷家书》两则

- 8*致女儿的信(旧)

- 第三单元

- 8 故乡

- 9*孤独之旅

- 10 我的叔叔于勒

- 11*心声

- 第四单元

- 12 事物的正确答案不止一个

- 13*应有格物致知精神

- 14*短文两篇

- 15 中国人失掉自信力了吗

- 第五单元

- 16 智取生辰纲

- 17*杨修之死

- 18 范进中举

- 19*香菱学诗

- 第六单元

- 20 陈涉世家

- 21 唐雎不辱使命

- 22*隆中对

- 23*出师表

- 24 词五首

- 课外古诗词

- 观刈麦

- 月夜

- 商山早行

- 卜算子 咏梅

- 破阵子

- 浣溪沙

- 醉花阴

- 南乡子 京口北固亭有怀

- 山坡羊 骊山怀古

- 朝天子 咏喇叭

- 名著导读

- 《水浒》

- 《傅雷家书》

- 《培根随笔》