第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成 同步练(含解析)高二历史统编版选择性必修3

文档属性

| 名称 | 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成 同步练(含解析)高二历史统编版选择性必修3 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 142.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-03 15:26:18 | ||

图片预览

文档简介

第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

一、选择题(每小题4分,共48分)

1.“美索不达米亚的历史,在很大程度上也就是来自北面的入侵者印欧人与来自南面的入侵者闪米特人为争夺这块肥沃的大河流域土地而展开长达数千年的斗争的历史。”此观点强调了( )。

A.人类文明的冲突 B.古代战争的目的

C.地理环境的影响 D.历史形成的残酷

2.公元前1200年左右,东部地中海地区出现了一股“海上民族”迁徙的浪潮。受这股移民浪潮冲击而走向瓦解的国家是( )。

A.古巴比伦王国 B.赫梯帝国

C.亚述帝国 D.波斯帝国

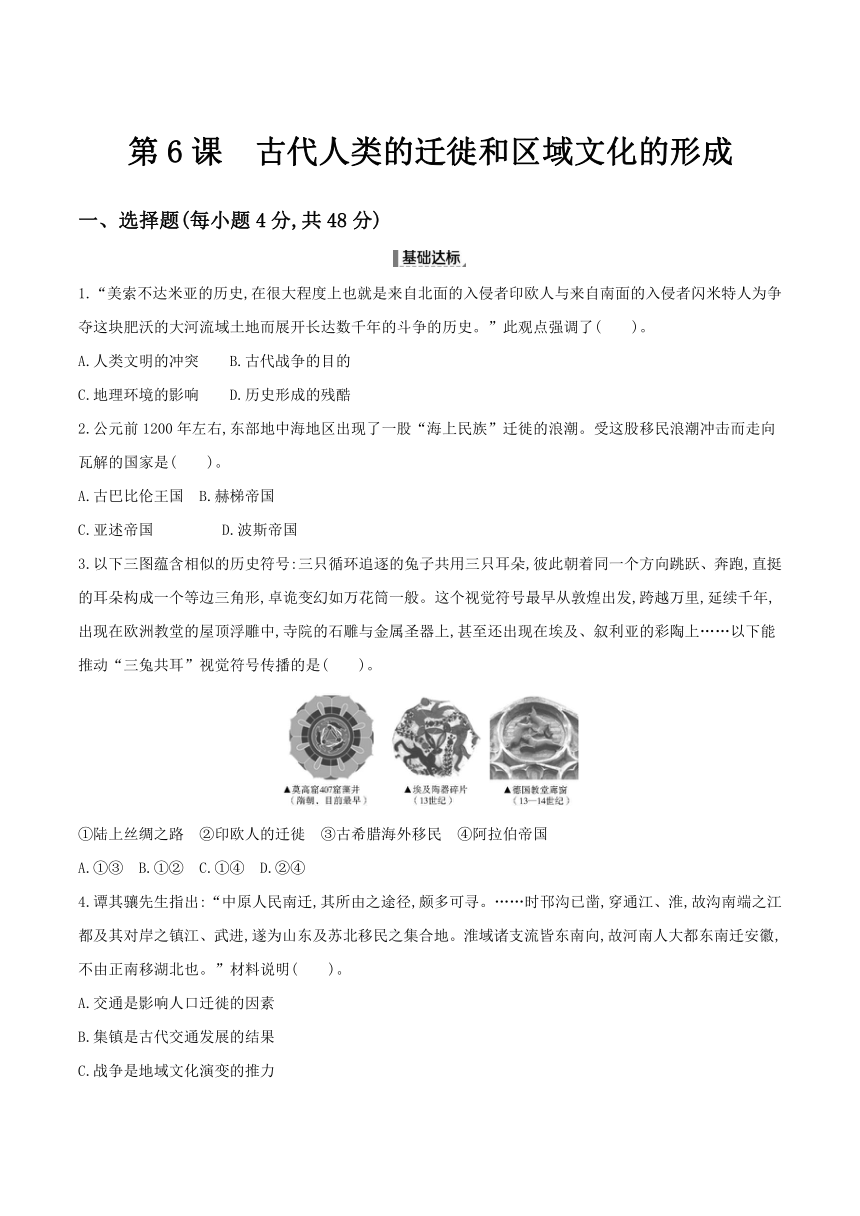

3.以下三图蕴含相似的历史符号:三只循环追逐的兔子共用三只耳朵,彼此朝着同一个方向跳跃、奔跑,直挺的耳朵构成一个等边三角形,卓诡变幻如万花筒一般。这个视觉符号最早从敦煌出发,跨越万里,延续千年,出现在欧洲教堂的屋顶浮雕中,寺院的石雕与金属圣器上,甚至还出现在埃及、叙利亚的彩陶上……以下能推动“三兔共耳”视觉符号传播的是( )。

①陆上丝绸之路 ②印欧人的迁徙 ③古希腊海外移民 ④阿拉伯帝国

A.①③ B.①② C.①④ D.②④

4.谭其骧先生指出:“中原人民南迁,其所由之途径,颇多可寻。……时邗沟已凿,穿通江、淮,故沟南端之江都及其对岸之镇江、武进,遂为山东及苏北移民之集合地。淮域诸支流皆东南向,故河南人大都东南迁安徽,不由正南移湖北也。”材料说明( )。

A.交通是影响人口迁徙的因素

B.集镇是古代交通发展的结果

C.战争是地域文化演变的推力

D.移民是江南地区开发的关键

5.汪达尔人是日耳曼人的一支。429年,汪达尔军政领袖盖萨里克审时度势,率8万汪达尔人和阿兰人前往北非,于439年以迦太基为都建立了汪达尔王国。迦太基的陷落对西罗马的打击颇为严重,切断了它在非洲的财政来源。由此可以推知,汪达尔人的迁徙( )。

A.标志着西罗马帝国的灭亡

B.削弱了西罗马帝国的力量

C.使古罗马文物遭到严重破坏

D.体现出其对外扩张的本性

6.(改编)雅利安人大概在公元前1500年进入印度,中断了古印度的哈拉帕文化,建立起吠陀文化,并取得了非凡的成就。这反映了( )。

A.印欧人迁徙影响区域文明发展

B.亚欧民族迁徙改变了亚欧政治格局

C.农耕文明具有明显的扩张潜能

D.西亚和北非文明区首次被统一起来

7.4世纪中后期,遭匈奴进攻的西哥特人进入罗马帝国境内后,其首领说:“最初,我强烈要求消除罗马这一名字……我希望用哥特的替代罗马的……不过,众多的经验告诉我……没有法律的国家将国不成国。因此,我选择了较为安全的道路,希望通过哥特的力量来恢复、增强罗马之荣光。”西哥特人首领对罗马帝国的态度变化表明( )。

A.游牧民族与农耕世界的对立

B.人口迁徙促进文化重构与认同

C.战争对罗马文明的严重破坏

D.罗马帝国早已失去昔日的辉煌

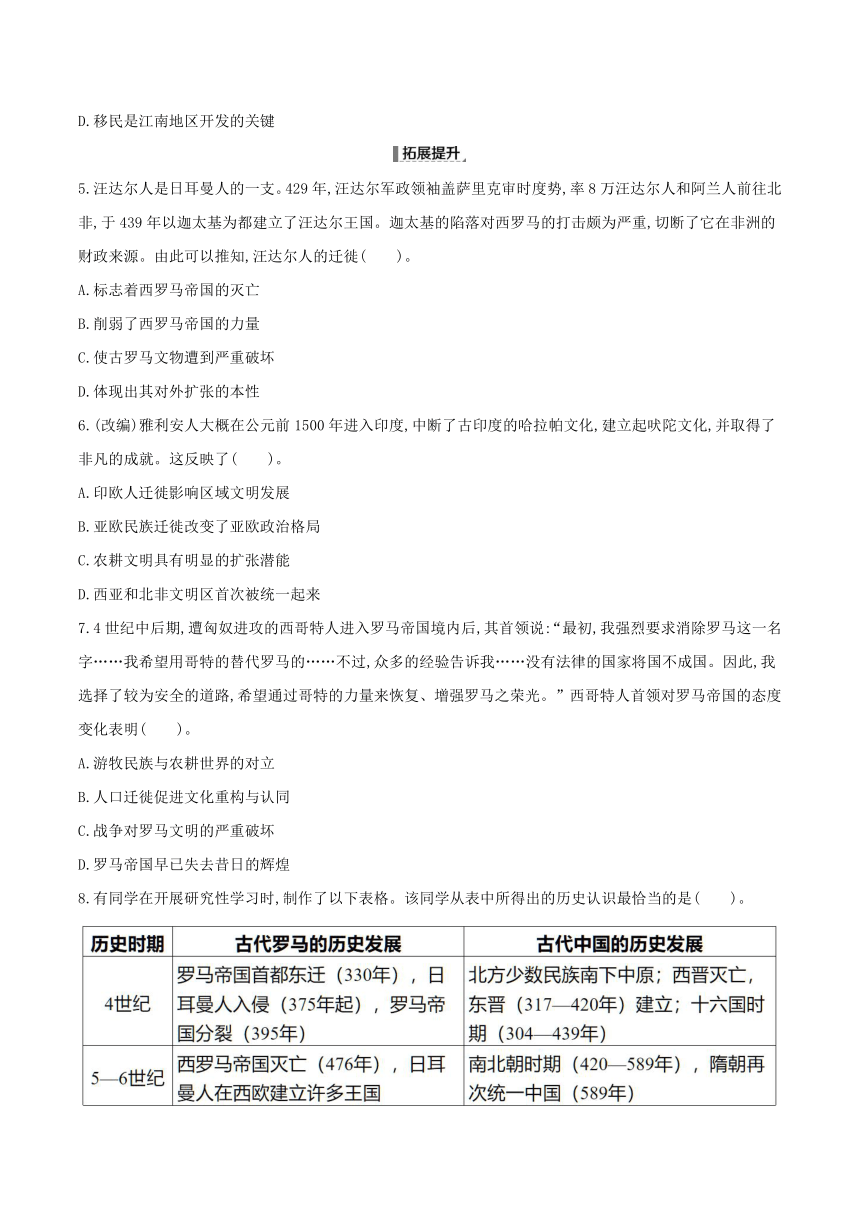

8.有同学在开展研究性学习时,制作了以下表格。该同学从表中所得出的历史认识最恰当的是( )。

A.古代中国历史陷入治乱循环

B.中西历史发展具有相似性和特殊性

C.外族入侵导致罗马帝国分裂

D.民族迁徙决定中西历史走向和趋势

9.《欧洲文明十五讲》中提到,中世纪日耳曼人南迁、西迁的同时,阿拉伯人、匈奴人也流入西欧,西班牙一度成为阿拉伯的西方重镇。这反映出当时西欧( )。

A.孕育着巨大的文化活力

B.已具有开放的全球视野

C.自给自足经济体制解体

D.成为东西方的经济枢纽

10.北朝四史(《魏书》《北齐书》《周书》《北史》)所记当时在历史舞台上的人物共计7 188位,其中汉族人物4 941人,约占总人数的68.74%;鲜卑族人物1 737人,约占24.17%;匈奴人物215人,约占2.99%……这一现象产生的主要影响是( )。

A.结束了南北对峙 B.推动了民族交融

C.促进了儒学复兴 D.导致了北人南移

11.(原创)少数民族入主中原之后先后建立政权,向来将茶视为“酪奴”的北朝社会开始盛行饮茶。一方面,一些钦慕南方社会文化的北朝人士模仿南方人饮茶;另一方面,即使北朝人士因为巨大的饮食文化差异而不主动去饮茶,他们家中也会备有茶。这一现象反映了( )。

A.内迁民族认同中原地区文化

B.人口迁徙利于南方地区开发

C.商品经济发展推动文化交流

D.民族交融促进生活方式变化

12.(原创)据艺人相传,早期的琼剧唱腔是弋阳腔。弋阳腔是宋元南戏在江西弋阳一带与当地方言和民间歌谣相结合的产物。陈铭枢的《海南岛志》记载:“戏剧之在海南,在元代已有手托木头班之演唱,来自潮州。”据此可知( )。

A.海南移民以民间移民为主

B.人口迁徙促进文化交流

C.政府对移民抱有宽容态度

D.民族矛盾逐渐得到缓和

二、非选择题(12分)

13.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 东汉以来,分布在西、北边疆的少数民族陆续向内地迁徙,内迁的少数民族很多,迁徙活动持续不断。北方汉族人口也向江南、西北和东北地区大规模流亡迁徙。魏晋时期,汉族统治者为了加强对各少数民族的控制,并补充内地居民的不足,经常招引或强制他们入居内地……与汉人杂居的少数民族和汉人一样要纳租调、服劳役,即“服事供职,同于编户”。十六国时期,北方政权多为少数民族所建立,兴亡不定,冲突激烈,他们大多推行汉族传统政治制度。

——摘编自张岂之主编,王子今、方光华本卷主编《中国历史·秦汉魏晋南北朝卷》

材料二 日耳曼人的家乡在欧洲北部,他们不断向西迁徙,2世纪开始居住在罗马帝国的东部和北部边境。376年,日耳曼人当中的东哥特人在匈奴人西进的压力下,请求东罗马帝国皇帝允许他们成为帝国的臣民,并许诺提供赋税和服兵役。戏剧性的是,他们在两年后打败了不可战胜的罗马军团。几年后,日耳曼人中最著名的西哥特人也开始了大迁徙。6世纪,西哥特人在西班牙建立的王国日渐兴盛。东哥特人建立的王国则包括多瑙河沿岸的多个行省和意大利。英格兰、法兰西、德意志也由日耳曼人各支建立。法兰克国王克洛维在496年接受了基督教的洗礼。589年,西哥特国王卡列德宣布基督教为国教。

——摘编自[英]诺曼·戴维斯《欧洲史(上卷)》等

(1)据材料一,概括魏晋南北朝时期民族迁徙的表现,并结合所学知识,简析其所产生的原因。(4分)

(2)据材料二并结合所学知识,简述日耳曼人迁徙对中世纪西欧社会发展所带来的影响。(4分)

(3)据材料并结合所学知识,概括2—6世纪中西方历史发展的共同特征。(4分)

参考答案

1.C 材料中的观点表明古代北方印欧人及南方闪米特人入侵美索不达米亚是为了争夺肥沃的两河流域土地,说明古代人口迁徙受地理环境的影响很大,C项正确;材料没有提及文明冲突和历史形成的残酷,故排除A、D两项;材料只提及地理环境的影响,而古代战争的目的不仅仅是争夺大河流域的土地,故排除B项。

2.B 公元前1200年左右,东部地中海区域出现了一股较大的民族迁徙浪潮。埃及文献称这些移民为“海上国家的人”,现代学者称他们为“海上民族”。他们或来自小亚细亚,或来自叙利亚和巴勒斯坦,成分相当复杂。他们带着家眷,寻找新的定居地,有时也会受雇于埃及和赫梯,充当雇佣兵。虽然他们并未建立统一国家,也无文字传世,但他们的行动大大改变了东部地中海区域的民族构成。赫梯帝国因海上民族的冲击而瓦解,故选B项。古巴比伦王国存在于约公元前1894—约公元前1595年,与材料时间不符,排除A项;公元前8世纪,亚述大举向外扩张,建立亚述帝国,与材料时间不符,排除C项;波斯帝国存在于公元前550—公元前330年,与材料时间不符,排除D项。

3.C 据材料“这个视觉符号最早从敦煌出发,跨越万里,延续千年”“莫高窟407窟藻井(隋朝,目前最早)”并结合所学可知,隋唐陆上丝绸之路能推动“三兔共耳”视觉符号向其他地区传播,故①正确;据材料“莫高窟407窟藻井(隋朝,目前最早)”并结合所学可知,印欧人的迁徙主要集中在公元前3000年—前1000年,“三兔共耳”的出现迟于印欧人的迁徙,所以印欧人的迁徙不能推动“三兔共耳”视觉符号的传播,故②错误;古希腊海外移民发生在公元前8—前6世纪,故③错误;阿拉伯帝国存在于632—1258年,是东西方文化交流的桥梁,故④正确。C项符合题意。

4.A 据材料可知,人员迁徙流动受到交通因素的影响巨大,故选A项;集镇是交通发展的结果的说法与题意不符,排除B项;战争推动地域文化演变的说法与题意不符,排除C项;D项是指移民对江南地区经济的影响,与题意不符,排除。

5.B 由“迦太基的陷落对西罗马的打击颇为严重,切断了它在非洲的财政来源”可知,B项正确;迦太基的陷落切断了西罗马在非洲的财政来源既不代表西罗马帝国灭亡,也不能说明其使古罗马文物遭到严重破坏,而且也无法体现汪达尔人的对外扩张本性,排除A、C、D三项。

6.A 据材料可知,雅利安人(印欧人的一支)进入南亚次大陆,中断了古印度原本的哈拉帕文化,建立起吠陀文化,这说明印欧人迁徙影响南亚区域文明发展,故选A项;雅利安人进入印度改变的只是印度和南亚的政治格局,并非整个亚欧大陆的政治格局,排除B项;雅利安人属于游牧民族,而非农耕民族,排除C项;波斯帝国将西亚和北非文明区统一起来,题干说的是雅利安人迁徙,D项与材料无关,排除。

7.B 据题意可知,西哥特人首领对待罗马文化的态度发生了转变,西哥特人首领由意图消除罗马转变为希望重构罗马,认为只有借助罗马的法律才能建立稳固的统治,由此说明人口迁移促进了文化重构和认同,B项正确;西哥特人首领对罗马帝国态度的变化体现的是其对罗马文化的认同,并不是游牧民族与农耕世界的对立,也没有体现战争对罗马文明的破坏,排除A、C两项;4世纪中后期的罗马帝国已经走向衰落,失去了昔日的辉煌,但这并不是材料主旨,排除D项。

8.B 据材料“日耳曼人入侵”“罗马帝国分裂”“北方少数民族南下中原”“十六国时期”可知,古代罗马和古代中国都受到游牧民族迁徙的影响,国家分裂,这体现了中西历史的相似性;据材料“西罗马帝国灭亡”“建立许多王国”“隋朝再次统一中国”可知,西罗马帝国灭亡后西欧走向了分裂,古代中国历史总体上呈现大一统的趋势,这体现了中西历史的特殊性。由此可见,中西历史发展具有相似性和特殊性,故选B项;表格中“古代中国的历史发展”反映的是魏晋南北朝的分裂到隋朝的统一,不能据此得出“治乱循环”的结论,且材料还涉及古代罗马,排除A项;罗马帝国的分裂是多方面因素造成的,外族入侵只是原因之一,且材料还涉及古代中国,排除C项;古代中西方民族迁徙对历史走向和趋势产生了一定影响,但“决定”一词的表述过于绝对,排除D项。

9.A 根据材料可知,中世纪欧洲和亚洲的各民族迁徙,促进了各民族文化的交流,反映出当时西欧孕育着巨大的文化活力,A项正确;材料仅体现了欧洲和亚洲的各民族迁徙,“开放的全球视野”的说法不符合材料主旨,排除B项;材料未涉及西欧经济体制的变化情况,排除C项;材料反映出当时西欧孕育着巨大的文化活力,并未体现西欧成为东西方的经济枢纽,排除D项。

10.B 据材料可知,北朝是由多民族组成的多元混合体政权,这推动了民族交融,故选B项;589年,隋灭陈结束了南北朝对峙局面,与材料不符,排除A项;唐宋才出现儒学复兴,排除C项;北方战乱导致北人南移,排除D项。

11.D 据材料可知,北朝人士在饮食习惯上学习南方习俗,反映了民族交融促进生活方式变化,故选D项;材料反映了南方人的生活习惯对北朝人士的影响,但南方人的生活习惯不能等同于中原地区文化,排除A项;北人南迁为南方带来了先进的生产工具、生产技术,有利于南方地区的开发,但是材料强调的是北朝人士生活习俗的变化,排除B项;材料只反映了北朝人士受南方人生活习惯的影响,没有反映商品经济的发展情况,排除C项。

12.B 据材料“早期的琼剧唱腔是弋阳腔”“戏剧之在海南,在元代已有手托木头班之演唱,来自潮州”可知,这体现了海南与内地之间的文化交流,故选B项;据材料无法判断海南移民以何种类型为主,排除A项;材料并未体现政府对海南移民的态度,排除C项;题干不涉及海南地区的民族矛盾,排除D项。

13.【答案】(1)表现:少数民族与汉族双向迁徙(答“北方少数民族由边疆向中原内迁,汉族由中原向四方迁徙”亦可得分);形成杂居局面;民族迁徙的浪潮持续不断。

原因:统治者的民族政策;躲避战乱的需要;北方政权更迭频繁;自然灾害的影响。(4分)

(2)影响:一定程度上导致了中世纪西欧政治的分裂;基督教与世俗政权相结合,进一步促进基督教地位的提升;有利于民族国家的形成;促进区域文化交融与认同。(4分)

(3)共同特征:都出现游牧民族向农耕地区大规模迁徙的现象;迁徙民族建立众多政权,国家长期处于分裂状态;征服者都接受被征服者的先进文明。(4分)

【解析】第(1)问第①小问,据材料可知,魏晋南北朝时期北方少数民族陆续向中原内地迁徙,北方汉族由中原向四方迁徙,这是少数民族和汉族的双向迁徙,形成杂居局面,且这种民族迁徙的浪潮持续不断。第②小问,据材料可知,产生这一现象的原因,一方面在于统治者为加强控制、补充内地居民不足,招引或强制迁徙;另一方面是百姓为躲避战乱,不得不迁徙,尤其是北方政权更迭频繁,迫使北方汉族人口大规模流亡迁徙;此外,自然灾害也影响到了这一大规模迁徙现象的发生。第(2)问,据材料可知,日耳曼人不断迁徙,尤其是他们打败了不可战胜的罗马军团,一定程度上导致了中世纪西欧政治的分裂;为了获得更多的认可,日耳曼人接受基督教,将基督教与世俗政权相结合,进一步促进了基督教地位的提升,从而促进了区域文化交融与认同;在日耳曼人的冲击下,西欧民族国家逐渐形成。第(3)问,据材料一、二可知,2—6世纪中西方历史发展过程中都出现了游牧民族向农耕地区大规模迁徙的现象;这些迁徙的民族都建立了众多政权,国家长期处于分裂状态;但在征服的过程中,这些迁徙的游牧民族又都接受了被征服者的先进文明。

一、选择题(每小题4分,共48分)

1.“美索不达米亚的历史,在很大程度上也就是来自北面的入侵者印欧人与来自南面的入侵者闪米特人为争夺这块肥沃的大河流域土地而展开长达数千年的斗争的历史。”此观点强调了( )。

A.人类文明的冲突 B.古代战争的目的

C.地理环境的影响 D.历史形成的残酷

2.公元前1200年左右,东部地中海地区出现了一股“海上民族”迁徙的浪潮。受这股移民浪潮冲击而走向瓦解的国家是( )。

A.古巴比伦王国 B.赫梯帝国

C.亚述帝国 D.波斯帝国

3.以下三图蕴含相似的历史符号:三只循环追逐的兔子共用三只耳朵,彼此朝着同一个方向跳跃、奔跑,直挺的耳朵构成一个等边三角形,卓诡变幻如万花筒一般。这个视觉符号最早从敦煌出发,跨越万里,延续千年,出现在欧洲教堂的屋顶浮雕中,寺院的石雕与金属圣器上,甚至还出现在埃及、叙利亚的彩陶上……以下能推动“三兔共耳”视觉符号传播的是( )。

①陆上丝绸之路 ②印欧人的迁徙 ③古希腊海外移民 ④阿拉伯帝国

A.①③ B.①② C.①④ D.②④

4.谭其骧先生指出:“中原人民南迁,其所由之途径,颇多可寻。……时邗沟已凿,穿通江、淮,故沟南端之江都及其对岸之镇江、武进,遂为山东及苏北移民之集合地。淮域诸支流皆东南向,故河南人大都东南迁安徽,不由正南移湖北也。”材料说明( )。

A.交通是影响人口迁徙的因素

B.集镇是古代交通发展的结果

C.战争是地域文化演变的推力

D.移民是江南地区开发的关键

5.汪达尔人是日耳曼人的一支。429年,汪达尔军政领袖盖萨里克审时度势,率8万汪达尔人和阿兰人前往北非,于439年以迦太基为都建立了汪达尔王国。迦太基的陷落对西罗马的打击颇为严重,切断了它在非洲的财政来源。由此可以推知,汪达尔人的迁徙( )。

A.标志着西罗马帝国的灭亡

B.削弱了西罗马帝国的力量

C.使古罗马文物遭到严重破坏

D.体现出其对外扩张的本性

6.(改编)雅利安人大概在公元前1500年进入印度,中断了古印度的哈拉帕文化,建立起吠陀文化,并取得了非凡的成就。这反映了( )。

A.印欧人迁徙影响区域文明发展

B.亚欧民族迁徙改变了亚欧政治格局

C.农耕文明具有明显的扩张潜能

D.西亚和北非文明区首次被统一起来

7.4世纪中后期,遭匈奴进攻的西哥特人进入罗马帝国境内后,其首领说:“最初,我强烈要求消除罗马这一名字……我希望用哥特的替代罗马的……不过,众多的经验告诉我……没有法律的国家将国不成国。因此,我选择了较为安全的道路,希望通过哥特的力量来恢复、增强罗马之荣光。”西哥特人首领对罗马帝国的态度变化表明( )。

A.游牧民族与农耕世界的对立

B.人口迁徙促进文化重构与认同

C.战争对罗马文明的严重破坏

D.罗马帝国早已失去昔日的辉煌

8.有同学在开展研究性学习时,制作了以下表格。该同学从表中所得出的历史认识最恰当的是( )。

A.古代中国历史陷入治乱循环

B.中西历史发展具有相似性和特殊性

C.外族入侵导致罗马帝国分裂

D.民族迁徙决定中西历史走向和趋势

9.《欧洲文明十五讲》中提到,中世纪日耳曼人南迁、西迁的同时,阿拉伯人、匈奴人也流入西欧,西班牙一度成为阿拉伯的西方重镇。这反映出当时西欧( )。

A.孕育着巨大的文化活力

B.已具有开放的全球视野

C.自给自足经济体制解体

D.成为东西方的经济枢纽

10.北朝四史(《魏书》《北齐书》《周书》《北史》)所记当时在历史舞台上的人物共计7 188位,其中汉族人物4 941人,约占总人数的68.74%;鲜卑族人物1 737人,约占24.17%;匈奴人物215人,约占2.99%……这一现象产生的主要影响是( )。

A.结束了南北对峙 B.推动了民族交融

C.促进了儒学复兴 D.导致了北人南移

11.(原创)少数民族入主中原之后先后建立政权,向来将茶视为“酪奴”的北朝社会开始盛行饮茶。一方面,一些钦慕南方社会文化的北朝人士模仿南方人饮茶;另一方面,即使北朝人士因为巨大的饮食文化差异而不主动去饮茶,他们家中也会备有茶。这一现象反映了( )。

A.内迁民族认同中原地区文化

B.人口迁徙利于南方地区开发

C.商品经济发展推动文化交流

D.民族交融促进生活方式变化

12.(原创)据艺人相传,早期的琼剧唱腔是弋阳腔。弋阳腔是宋元南戏在江西弋阳一带与当地方言和民间歌谣相结合的产物。陈铭枢的《海南岛志》记载:“戏剧之在海南,在元代已有手托木头班之演唱,来自潮州。”据此可知( )。

A.海南移民以民间移民为主

B.人口迁徙促进文化交流

C.政府对移民抱有宽容态度

D.民族矛盾逐渐得到缓和

二、非选择题(12分)

13.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 东汉以来,分布在西、北边疆的少数民族陆续向内地迁徙,内迁的少数民族很多,迁徙活动持续不断。北方汉族人口也向江南、西北和东北地区大规模流亡迁徙。魏晋时期,汉族统治者为了加强对各少数民族的控制,并补充内地居民的不足,经常招引或强制他们入居内地……与汉人杂居的少数民族和汉人一样要纳租调、服劳役,即“服事供职,同于编户”。十六国时期,北方政权多为少数民族所建立,兴亡不定,冲突激烈,他们大多推行汉族传统政治制度。

——摘编自张岂之主编,王子今、方光华本卷主编《中国历史·秦汉魏晋南北朝卷》

材料二 日耳曼人的家乡在欧洲北部,他们不断向西迁徙,2世纪开始居住在罗马帝国的东部和北部边境。376年,日耳曼人当中的东哥特人在匈奴人西进的压力下,请求东罗马帝国皇帝允许他们成为帝国的臣民,并许诺提供赋税和服兵役。戏剧性的是,他们在两年后打败了不可战胜的罗马军团。几年后,日耳曼人中最著名的西哥特人也开始了大迁徙。6世纪,西哥特人在西班牙建立的王国日渐兴盛。东哥特人建立的王国则包括多瑙河沿岸的多个行省和意大利。英格兰、法兰西、德意志也由日耳曼人各支建立。法兰克国王克洛维在496年接受了基督教的洗礼。589年,西哥特国王卡列德宣布基督教为国教。

——摘编自[英]诺曼·戴维斯《欧洲史(上卷)》等

(1)据材料一,概括魏晋南北朝时期民族迁徙的表现,并结合所学知识,简析其所产生的原因。(4分)

(2)据材料二并结合所学知识,简述日耳曼人迁徙对中世纪西欧社会发展所带来的影响。(4分)

(3)据材料并结合所学知识,概括2—6世纪中西方历史发展的共同特征。(4分)

参考答案

1.C 材料中的观点表明古代北方印欧人及南方闪米特人入侵美索不达米亚是为了争夺肥沃的两河流域土地,说明古代人口迁徙受地理环境的影响很大,C项正确;材料没有提及文明冲突和历史形成的残酷,故排除A、D两项;材料只提及地理环境的影响,而古代战争的目的不仅仅是争夺大河流域的土地,故排除B项。

2.B 公元前1200年左右,东部地中海区域出现了一股较大的民族迁徙浪潮。埃及文献称这些移民为“海上国家的人”,现代学者称他们为“海上民族”。他们或来自小亚细亚,或来自叙利亚和巴勒斯坦,成分相当复杂。他们带着家眷,寻找新的定居地,有时也会受雇于埃及和赫梯,充当雇佣兵。虽然他们并未建立统一国家,也无文字传世,但他们的行动大大改变了东部地中海区域的民族构成。赫梯帝国因海上民族的冲击而瓦解,故选B项。古巴比伦王国存在于约公元前1894—约公元前1595年,与材料时间不符,排除A项;公元前8世纪,亚述大举向外扩张,建立亚述帝国,与材料时间不符,排除C项;波斯帝国存在于公元前550—公元前330年,与材料时间不符,排除D项。

3.C 据材料“这个视觉符号最早从敦煌出发,跨越万里,延续千年”“莫高窟407窟藻井(隋朝,目前最早)”并结合所学可知,隋唐陆上丝绸之路能推动“三兔共耳”视觉符号向其他地区传播,故①正确;据材料“莫高窟407窟藻井(隋朝,目前最早)”并结合所学可知,印欧人的迁徙主要集中在公元前3000年—前1000年,“三兔共耳”的出现迟于印欧人的迁徙,所以印欧人的迁徙不能推动“三兔共耳”视觉符号的传播,故②错误;古希腊海外移民发生在公元前8—前6世纪,故③错误;阿拉伯帝国存在于632—1258年,是东西方文化交流的桥梁,故④正确。C项符合题意。

4.A 据材料可知,人员迁徙流动受到交通因素的影响巨大,故选A项;集镇是交通发展的结果的说法与题意不符,排除B项;战争推动地域文化演变的说法与题意不符,排除C项;D项是指移民对江南地区经济的影响,与题意不符,排除。

5.B 由“迦太基的陷落对西罗马的打击颇为严重,切断了它在非洲的财政来源”可知,B项正确;迦太基的陷落切断了西罗马在非洲的财政来源既不代表西罗马帝国灭亡,也不能说明其使古罗马文物遭到严重破坏,而且也无法体现汪达尔人的对外扩张本性,排除A、C、D三项。

6.A 据材料可知,雅利安人(印欧人的一支)进入南亚次大陆,中断了古印度原本的哈拉帕文化,建立起吠陀文化,这说明印欧人迁徙影响南亚区域文明发展,故选A项;雅利安人进入印度改变的只是印度和南亚的政治格局,并非整个亚欧大陆的政治格局,排除B项;雅利安人属于游牧民族,而非农耕民族,排除C项;波斯帝国将西亚和北非文明区统一起来,题干说的是雅利安人迁徙,D项与材料无关,排除。

7.B 据题意可知,西哥特人首领对待罗马文化的态度发生了转变,西哥特人首领由意图消除罗马转变为希望重构罗马,认为只有借助罗马的法律才能建立稳固的统治,由此说明人口迁移促进了文化重构和认同,B项正确;西哥特人首领对罗马帝国态度的变化体现的是其对罗马文化的认同,并不是游牧民族与农耕世界的对立,也没有体现战争对罗马文明的破坏,排除A、C两项;4世纪中后期的罗马帝国已经走向衰落,失去了昔日的辉煌,但这并不是材料主旨,排除D项。

8.B 据材料“日耳曼人入侵”“罗马帝国分裂”“北方少数民族南下中原”“十六国时期”可知,古代罗马和古代中国都受到游牧民族迁徙的影响,国家分裂,这体现了中西历史的相似性;据材料“西罗马帝国灭亡”“建立许多王国”“隋朝再次统一中国”可知,西罗马帝国灭亡后西欧走向了分裂,古代中国历史总体上呈现大一统的趋势,这体现了中西历史的特殊性。由此可见,中西历史发展具有相似性和特殊性,故选B项;表格中“古代中国的历史发展”反映的是魏晋南北朝的分裂到隋朝的统一,不能据此得出“治乱循环”的结论,且材料还涉及古代罗马,排除A项;罗马帝国的分裂是多方面因素造成的,外族入侵只是原因之一,且材料还涉及古代中国,排除C项;古代中西方民族迁徙对历史走向和趋势产生了一定影响,但“决定”一词的表述过于绝对,排除D项。

9.A 根据材料可知,中世纪欧洲和亚洲的各民族迁徙,促进了各民族文化的交流,反映出当时西欧孕育着巨大的文化活力,A项正确;材料仅体现了欧洲和亚洲的各民族迁徙,“开放的全球视野”的说法不符合材料主旨,排除B项;材料未涉及西欧经济体制的变化情况,排除C项;材料反映出当时西欧孕育着巨大的文化活力,并未体现西欧成为东西方的经济枢纽,排除D项。

10.B 据材料可知,北朝是由多民族组成的多元混合体政权,这推动了民族交融,故选B项;589年,隋灭陈结束了南北朝对峙局面,与材料不符,排除A项;唐宋才出现儒学复兴,排除C项;北方战乱导致北人南移,排除D项。

11.D 据材料可知,北朝人士在饮食习惯上学习南方习俗,反映了民族交融促进生活方式变化,故选D项;材料反映了南方人的生活习惯对北朝人士的影响,但南方人的生活习惯不能等同于中原地区文化,排除A项;北人南迁为南方带来了先进的生产工具、生产技术,有利于南方地区的开发,但是材料强调的是北朝人士生活习俗的变化,排除B项;材料只反映了北朝人士受南方人生活习惯的影响,没有反映商品经济的发展情况,排除C项。

12.B 据材料“早期的琼剧唱腔是弋阳腔”“戏剧之在海南,在元代已有手托木头班之演唱,来自潮州”可知,这体现了海南与内地之间的文化交流,故选B项;据材料无法判断海南移民以何种类型为主,排除A项;材料并未体现政府对海南移民的态度,排除C项;题干不涉及海南地区的民族矛盾,排除D项。

13.【答案】(1)表现:少数民族与汉族双向迁徙(答“北方少数民族由边疆向中原内迁,汉族由中原向四方迁徙”亦可得分);形成杂居局面;民族迁徙的浪潮持续不断。

原因:统治者的民族政策;躲避战乱的需要;北方政权更迭频繁;自然灾害的影响。(4分)

(2)影响:一定程度上导致了中世纪西欧政治的分裂;基督教与世俗政权相结合,进一步促进基督教地位的提升;有利于民族国家的形成;促进区域文化交融与认同。(4分)

(3)共同特征:都出现游牧民族向农耕地区大规模迁徙的现象;迁徙民族建立众多政权,国家长期处于分裂状态;征服者都接受被征服者的先进文明。(4分)

【解析】第(1)问第①小问,据材料可知,魏晋南北朝时期北方少数民族陆续向中原内地迁徙,北方汉族由中原向四方迁徙,这是少数民族和汉族的双向迁徙,形成杂居局面,且这种民族迁徙的浪潮持续不断。第②小问,据材料可知,产生这一现象的原因,一方面在于统治者为加强控制、补充内地居民不足,招引或强制迁徙;另一方面是百姓为躲避战乱,不得不迁徙,尤其是北方政权更迭频繁,迫使北方汉族人口大规模流亡迁徙;此外,自然灾害也影响到了这一大规模迁徙现象的发生。第(2)问,据材料可知,日耳曼人不断迁徙,尤其是他们打败了不可战胜的罗马军团,一定程度上导致了中世纪西欧政治的分裂;为了获得更多的认可,日耳曼人接受基督教,将基督教与世俗政权相结合,进一步促进了基督教地位的提升,从而促进了区域文化交融与认同;在日耳曼人的冲击下,西欧民族国家逐渐形成。第(3)问,据材料一、二可知,2—6世纪中西方历史发展过程中都出现了游牧民族向农耕地区大规模迁徙的现象;这些迁徙的民族都建立了众多政权,国家长期处于分裂状态;但在征服的过程中,这些迁徙的游牧民族又都接受了被征服者的先进文明。

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享