第8课 现代社会的移民和多元文化 同步练(含解析) 高二历史统编版选择性必修3

文档属性

| 名称 | 第8课 现代社会的移民和多元文化 同步练(含解析) 高二历史统编版选择性必修3 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 100.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-03 15:17:25 | ||

图片预览

文档简介

第8课 现代社会的移民和多元文化

一、选择题(每小题4分,共48分)

1.第二次世界大战后,伴随着经济全球化的加速发展和国际分工的日益深化,劳动力开始大规模地全球流动。下列符合第二次世界大战后全球劳动力流动方向的是( )。

A.拉美→欧美 B.非洲→拉美

C.中国→东南亚 D.中东→非洲

2.“在改革开放初期,中国省际人口迁移人数为100万人左右,2000年该人数迅速增长到1 000多万人,到2005年,全国流动人口达1.47亿,其中跨省流动人口为4 779万人。”其中,改革开放初期省际人口迁移主要是流向( )。

A.广东省 B.海南省 C.四川省 D.安徽省

3.改革开放以来,海外华人群体中新移民的数量迅速增长,“海归派”成为热词。中国政府鼓励和吸引海外华侨、华人以多种形式报效祖国。1993年,“回国服务”的口号正式更改为“为国服务”。这一变化主要表明( )。

A.国内技术人才迅速增多

B.新移民的爱国热情高涨

C.跨国移民潮流发展迅速

D.政府人才政策出现转折

4.20世纪80年代初,新加坡政府在中学道德教育科目课程中大量引用了中国成语、俚语等,如“守望相助”“远亲不如近邻”,通过文天祥的事迹阐释“义”的内涵,等等。这反映了当时新加坡政府注重( )。

A.倡导国家认同 B.完善基础教育

C.吸收优秀文化 D.提高儒学地位

5.1948—1962年,在美国安置的难民中,享有优先入境权的是掌握美国急需技术的人才,或经济条件优越的资本家和商人,美国公民和合法外侨的外籍双亲、配偶和未成年子女。这一难民政策( )。

A.违背了人道主义原则

B.提高了美国的科技水平

C.改变了美国外交策略

D.体现了人类命运共同体

6.(原创)有资料统计,二战以来,哥伦比亚的知识分子前往美国、西班牙和澳大利亚;古巴医生到南非;新西兰博士后赴加拿大;加拿大科研人员到美国;法国金融交易员去英国;印度信息技术专家前往德国和美国;等等。对上述现象的合理解释是( )。

A.世界格局影响人口迁移规模

B.国际移民主要来自发达国家

C.国际竞争加剧对人才的争夺

D.国际经济中心转移趋势明显

7.1954—1959年,我国国内每年人口迁移率均在30%以上,迁移人口大部分来自农村。1960年迁移率达50%,但迁移人口主要来自城市。这一变化是由于( )。

A.农村改革初见成效 B.工业化进程的受挫

C.户籍管理制度变化 D.计划经济体制松动

8.20世纪80年代初,亚洲区域内劳工跨国流动的主要方向是西亚石油输出国家。值得关注的是,同期中国、日本、韩国等东亚国家人口在持续向外迁移的同时,也因为非熟练岗位的增多而吸引了周边国家和地区的劳工。亚洲内部移民的这一流向( )。

A.冲击了美苏两极格局

B.推动了亚洲内部经济文化交流

C.促成世界经济多极化趋势产生

D.促进了亚洲的区域经济集团化

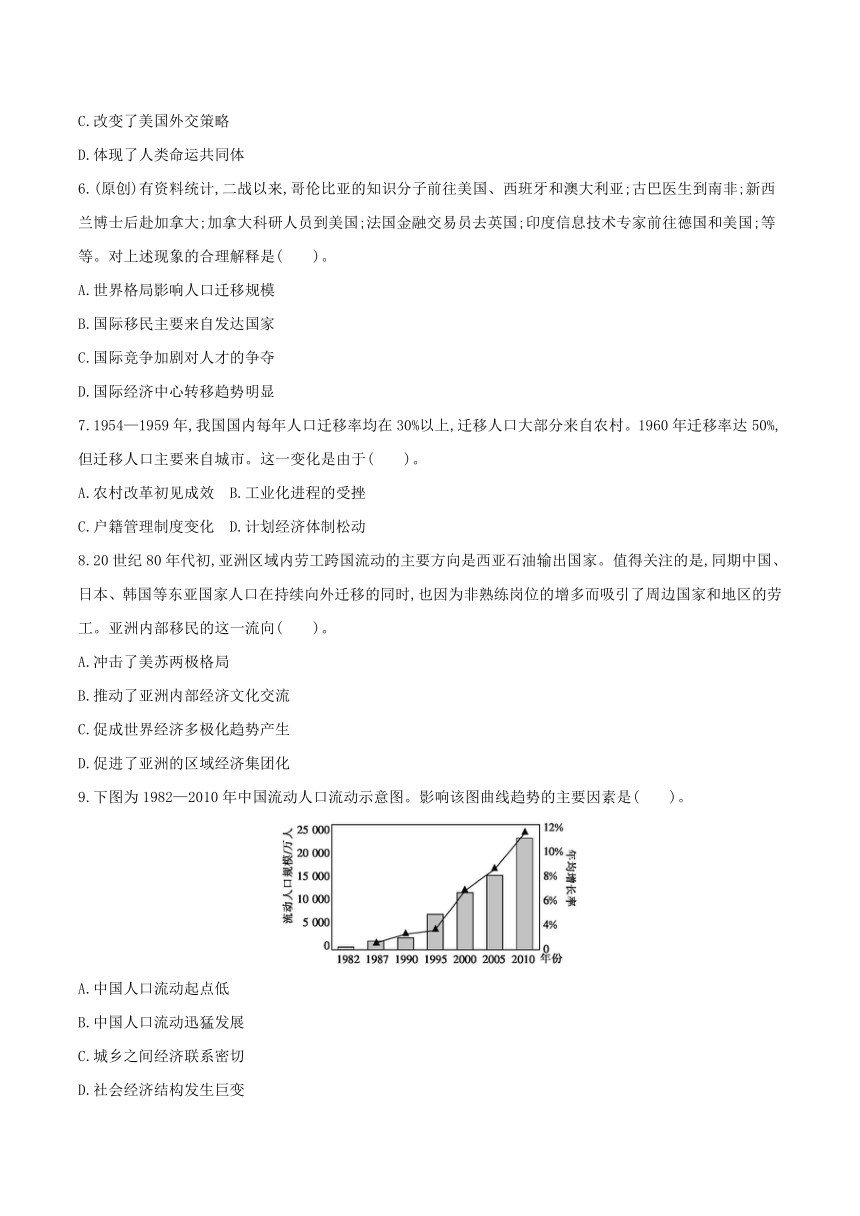

9.下图为1982—2010年中国流动人口流动示意图。影响该图曲线趋势的主要因素是( )。

A.中国人口流动起点低

B.中国人口流动迅猛发展

C.城乡之间经济联系密切

D.社会经济结构发生巨变

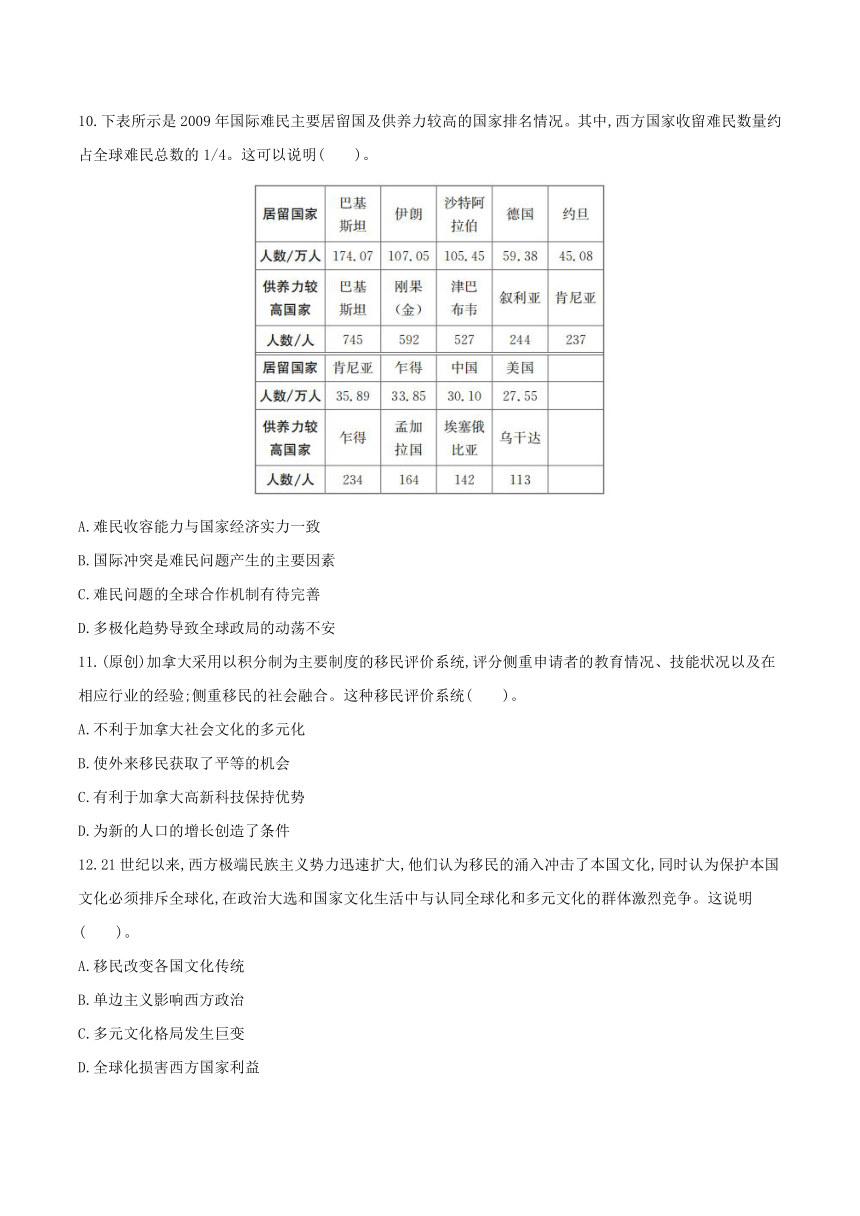

10.下表所示是2009年国际难民主要居留国及供养力较高的国家排名情况。其中,西方国家收留难民数量约占全球难民总数的1/4。这可以说明( )。

A.难民收容能力与国家经济实力一致

B.国际冲突是难民问题产生的主要因素

C.难民问题的全球合作机制有待完善

D.多极化趋势导致全球政局的动荡不安

11.(原创)加拿大采用以积分制为主要制度的移民评价系统,评分侧重申请者的教育情况、技能状况以及在相应行业的经验;侧重移民的社会融合。这种移民评价系统( )。

A.不利于加拿大社会文化的多元化

B.使外来移民获取了平等的机会

C.有利于加拿大高新科技保持优势

D.为新的人口的增长创造了条件

12.21世纪以来,西方极端民族主义势力迅速扩大,他们认为移民的涌入冲击了本国文化,同时认为保护本国文化必须排斥全球化,在政治大选和国家文化生活中与认同全球化和多元文化的群体激烈竞争。这说明( )。

A.移民改变各国文化传统

B.单边主义影响西方政治

C.多元文化格局发生巨变

D.全球化损害西方国家利益

二、非选择题(12分)

13.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 在冷战时期,苏联阵营的各个国家大都采取了严格的控制移民外流政策,而西欧国家则摆出一副欢迎投入“自由世界”怀抱的姿态。即使在20世纪70年代中期石油危机爆发后、对移民劳动力的需求明显减少的情况下,西欧国家仍然对苏联和东欧国家申请政治庇护的人采取比较宽松的难民政策,接受了大量以难民身份试图进入西方的经济移民。这一政策对苏联阵营内部的持不同政见者起到了强烈的鼓动作用,它使苏联阵营内部的政治反对派相信,他们的反政府活动能够得到西方的支持和庇护。同时也使许多希望移民到西欧或美国的普通民众,为了获得难民身份,而参与或支持反政府的活动,从而沦为西方“和平演变”政策的重要工具。

——摘编自田源《移民与国家安全——威胁的衍生及其条件研究》

材料二 全球生产的重组造成了从非洲、亚洲和拉丁美洲向西方发达国家的劳动力流动;同时,全球权力的重新配置导致大量劳动力从东欧等地区向西欧、北美、澳大利亚等地区流动。全球化和区域化削弱了国家控制边界的能力,促进了劳动力的跨国流动。到1996年底,除英国和爱尔兰外,其他13个欧盟成员国签署了《申根协定》,宣布取消边界检查,实行人员自由流动。人员自由流动很大程度上刺激了非法移民的增加。……2000年3月,联合国公布的《人口替代》报告认为,一个新的移民潮有可能解决欧洲出生率下降和人口老化带来的“人口赤字”问题。

——摘编自金喜在、孔德威《全球化时代的劳动力流动》

(1)根据材料一并结合所学知识,简述冷战时期西方对苏联阵营采取宽松移民政策的原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括全球化时代促进劳动力跨国流动的因素。(6分)

参考答案

1.A 第二次世界大战后,受经济全球化和国际分工深化的影响,全球劳动力迁移的方向主要为由发展中国家向发达国家迁移,发达国家在全球化进程中受益最大,故A项正确;B、C、D三项的方向都不正确,均排除。

2.A 改革开放初期广东省是对外开放的窗口,经济快速发展,需要大量劳动力,故A项正确;海南省、四川省和安徽省在改革开放初期是重要的劳动力输出地,故B、C、D三项错误。

3.C “‘海归派’成为热词。中国政府鼓励和吸引海外华侨、华人以多种形式报效祖国”说明跨国移民潮流发展迅速,C项正确。

4.C 据材料“新加坡政府在中学道德教育科目课程中大量引用了中国成语、俚语”并结合所学可知,新加坡的教育体系非常注重价值观的教育,旨在培养学生成为有责任感的社会成员和公民。材料信息说明新加坡利用中国优秀文化加强本国的道德教育,故选C项;国家认同是指对本国政治、经济、思想等方面的认同,排除A项;材料未涉及对基础教育的投入问题,排除B项;新加坡学习中国文化的目的不是提高儒学的地位,而是利用中国文化加强本国国民的道德教育,排除D项。

5.A 据材料“掌握美国急需技术的人才……未成年子女”可知,1948—1962年美国安置的难民中科技人才、富人和与美国人有关系的人享有优先入境权,这一政策却将更多需要救助的难民拒之门外,体现了美国出于国家利益考虑选择性接收难民,这违背了人道主义原则,故选A项;“掌握美国急需技术的人才”进入美国有助于提高美国的科技水平,但该说法只表达了材料部分信息,排除B项;1948—1962年处于冷战时期,美国这一时期的外交重点是与苏联争霸,难民政策并未改变美国的外交策略,排除C项;人类命运共同体理念提出于21世纪,且美国的难民政策违背了人类命运共同体理念,排除D项。

6.C 材料中的移民为知识分子、医生、博士后、科研人员、信息技术专家等精英人才,各国都在吸引不同领域的专业人才,反映了各国对精英人才的竞争,故选C项;材料未提及移民规模,排除A项;材料中涉及的移民基本是去往发达国家的,排除B项;材料未体现国际经济中心转移,排除D项。

7.B 结合20世纪50年代我国社会主义建设的相关信息可知,1958年开始的“大跃进”和人民公社化运动,严重阻碍了我国经济的发展,且1960年我国处于三年经济困难时期,城市不足以养活那么多人口,故B项正确;A、C两项与材料主旨无关,排除;结合所学知识可知,20世纪50年代我国计划经济体制进一步加强,故D项错误。

8.B 根据材料可知,20世纪80年代亚洲区域内的石油输出国和其他新兴国家的劳工互有流动,这推动了亚洲内部经济文化交流,B项正确;亚洲内部的移民流向不会冲击美苏两极格局,排除A项;当时已经出现经济多极化趋势,排除C项;亚洲内部的移民流向和区域经济集团化无关,排除D项。

9.D 据材料可知,改革开放以来,尤其是1992年正式提出建立社会主义市场经济体制(以公有制经济为主,多种所有制经济共同发展)后,中国流动人口的规模不断扩大、增长率提升,即社会经济结构发生巨变影响人口流动,故选D项;起点低不是主要原因,没有社会经济结构的巨变,起点再低也不能使人口流动规模迅猛发展,排除A项;B项是材料中的现象,而不是原因,排除B项;C项是次要因素,城乡间经济联系密切便利了人口流动,排除C项。

10.C 根据表格数据可知,当今国际难民的主要居留国不是经济实力强大的西方国家,难民供养国家中本身经济水平较低的发展中国家收容人数占据主导地位,这反映出发达国家在应对国际难民问题上所承担的责任不足,难民问题的国际合作治理模式仍待完善,故选C项;难民的主要居留国家是实力相对落后的国家,难民收容能力与国家实力不一致,排除A项;材料仅涉及国际难民被收容的国家和收容数量,没有明确难民问题产生的原因,故“国际冲突是难民问题产生的主要因素”与材料主旨不符,排除B项;多极化趋势一定程度上有利于维持国际秩序的稳定,且材料仅涉及国际难民被收容的国家和收容数量,没有明确难民问题与政治格局之间的关联,故“多极化趋势导致全球政局的动荡不安”与材料主旨不符,排除D项。

11.C 根据材料并结合所学可知,加拿大的移民评价系统向人才和技术倾斜,这种做法有利于加拿大高新科技保持优势,C项正确;移民有利于加拿大社会文化的多元化,排除A项;“使外来移民获取了平等的机会”不符合材料主旨,排除B项;加拿大的移民评价系统侧重人才和技术,这有利于加拿大高新科技保持优势,并不是为了促进加拿大人口的增长,排除D项。

12.B 据材料并结合所学可知,材料反映了21世纪以来西方极端民族主义势力呈现扩大趋势,它们排斥全球化,甚至在国家政治大选中有激烈的反全球化行为,可见单边主义影响西方政治,故选B项;“改变各国文化传统”说法太绝对,排除A项;随着经济全球化的深入,当今世界文化格局依然是多元化格局,排除C项;材料中的观点仅代表西方极端民族主义的看法,不能代表所有西方人的观点,且全球化的影响是双面的,既会给西方带来负面影响也会让西方国家受益,排除D项。

13.【答案】(1)原因:扶植苏联阵营中的反对力量;动摇、瓦解苏联阵营内人民的意志;推动苏联阵营的“和平演变”。(6分)

(2)因素:经济和科技发展差距;国家政策;经济全球化发展;社会稳定程度;跨国教育的发展。(6分)

【解析】第(1)问,据材料一“这一政策对苏联阵营内部的持不同政见者起到了强烈的鼓动作用”得出,扶植苏联阵营中的反对力量;据材料一“他们的反政府活动能够得到西方的支持和庇护”得出,动摇、瓦解苏联阵营内人民的意志;据材料一“沦为西方‘和平演变’政策的重要工具”得出,推动苏联阵营的“和平演变”。第(2)问,据材料二“从非洲、亚洲和拉丁美洲向西方发达国家的劳动力流动”得出,经济和科技发展差距;据材料二“宣布取消边界检查,实行人员自由流动……移民的增加”得出,国家政策;据材料二“全球化和区域化……促进了劳动力的跨国流动”得出,经济全球化发展;据材料二“削弱了国家控制边界的能力”得出,社会稳定程度;结合所学劳动力的全球流动的相关知识得出,跨国教育的发展。

一、选择题(每小题4分,共48分)

1.第二次世界大战后,伴随着经济全球化的加速发展和国际分工的日益深化,劳动力开始大规模地全球流动。下列符合第二次世界大战后全球劳动力流动方向的是( )。

A.拉美→欧美 B.非洲→拉美

C.中国→东南亚 D.中东→非洲

2.“在改革开放初期,中国省际人口迁移人数为100万人左右,2000年该人数迅速增长到1 000多万人,到2005年,全国流动人口达1.47亿,其中跨省流动人口为4 779万人。”其中,改革开放初期省际人口迁移主要是流向( )。

A.广东省 B.海南省 C.四川省 D.安徽省

3.改革开放以来,海外华人群体中新移民的数量迅速增长,“海归派”成为热词。中国政府鼓励和吸引海外华侨、华人以多种形式报效祖国。1993年,“回国服务”的口号正式更改为“为国服务”。这一变化主要表明( )。

A.国内技术人才迅速增多

B.新移民的爱国热情高涨

C.跨国移民潮流发展迅速

D.政府人才政策出现转折

4.20世纪80年代初,新加坡政府在中学道德教育科目课程中大量引用了中国成语、俚语等,如“守望相助”“远亲不如近邻”,通过文天祥的事迹阐释“义”的内涵,等等。这反映了当时新加坡政府注重( )。

A.倡导国家认同 B.完善基础教育

C.吸收优秀文化 D.提高儒学地位

5.1948—1962年,在美国安置的难民中,享有优先入境权的是掌握美国急需技术的人才,或经济条件优越的资本家和商人,美国公民和合法外侨的外籍双亲、配偶和未成年子女。这一难民政策( )。

A.违背了人道主义原则

B.提高了美国的科技水平

C.改变了美国外交策略

D.体现了人类命运共同体

6.(原创)有资料统计,二战以来,哥伦比亚的知识分子前往美国、西班牙和澳大利亚;古巴医生到南非;新西兰博士后赴加拿大;加拿大科研人员到美国;法国金融交易员去英国;印度信息技术专家前往德国和美国;等等。对上述现象的合理解释是( )。

A.世界格局影响人口迁移规模

B.国际移民主要来自发达国家

C.国际竞争加剧对人才的争夺

D.国际经济中心转移趋势明显

7.1954—1959年,我国国内每年人口迁移率均在30%以上,迁移人口大部分来自农村。1960年迁移率达50%,但迁移人口主要来自城市。这一变化是由于( )。

A.农村改革初见成效 B.工业化进程的受挫

C.户籍管理制度变化 D.计划经济体制松动

8.20世纪80年代初,亚洲区域内劳工跨国流动的主要方向是西亚石油输出国家。值得关注的是,同期中国、日本、韩国等东亚国家人口在持续向外迁移的同时,也因为非熟练岗位的增多而吸引了周边国家和地区的劳工。亚洲内部移民的这一流向( )。

A.冲击了美苏两极格局

B.推动了亚洲内部经济文化交流

C.促成世界经济多极化趋势产生

D.促进了亚洲的区域经济集团化

9.下图为1982—2010年中国流动人口流动示意图。影响该图曲线趋势的主要因素是( )。

A.中国人口流动起点低

B.中国人口流动迅猛发展

C.城乡之间经济联系密切

D.社会经济结构发生巨变

10.下表所示是2009年国际难民主要居留国及供养力较高的国家排名情况。其中,西方国家收留难民数量约占全球难民总数的1/4。这可以说明( )。

A.难民收容能力与国家经济实力一致

B.国际冲突是难民问题产生的主要因素

C.难民问题的全球合作机制有待完善

D.多极化趋势导致全球政局的动荡不安

11.(原创)加拿大采用以积分制为主要制度的移民评价系统,评分侧重申请者的教育情况、技能状况以及在相应行业的经验;侧重移民的社会融合。这种移民评价系统( )。

A.不利于加拿大社会文化的多元化

B.使外来移民获取了平等的机会

C.有利于加拿大高新科技保持优势

D.为新的人口的增长创造了条件

12.21世纪以来,西方极端民族主义势力迅速扩大,他们认为移民的涌入冲击了本国文化,同时认为保护本国文化必须排斥全球化,在政治大选和国家文化生活中与认同全球化和多元文化的群体激烈竞争。这说明( )。

A.移民改变各国文化传统

B.单边主义影响西方政治

C.多元文化格局发生巨变

D.全球化损害西方国家利益

二、非选择题(12分)

13.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 在冷战时期,苏联阵营的各个国家大都采取了严格的控制移民外流政策,而西欧国家则摆出一副欢迎投入“自由世界”怀抱的姿态。即使在20世纪70年代中期石油危机爆发后、对移民劳动力的需求明显减少的情况下,西欧国家仍然对苏联和东欧国家申请政治庇护的人采取比较宽松的难民政策,接受了大量以难民身份试图进入西方的经济移民。这一政策对苏联阵营内部的持不同政见者起到了强烈的鼓动作用,它使苏联阵营内部的政治反对派相信,他们的反政府活动能够得到西方的支持和庇护。同时也使许多希望移民到西欧或美国的普通民众,为了获得难民身份,而参与或支持反政府的活动,从而沦为西方“和平演变”政策的重要工具。

——摘编自田源《移民与国家安全——威胁的衍生及其条件研究》

材料二 全球生产的重组造成了从非洲、亚洲和拉丁美洲向西方发达国家的劳动力流动;同时,全球权力的重新配置导致大量劳动力从东欧等地区向西欧、北美、澳大利亚等地区流动。全球化和区域化削弱了国家控制边界的能力,促进了劳动力的跨国流动。到1996年底,除英国和爱尔兰外,其他13个欧盟成员国签署了《申根协定》,宣布取消边界检查,实行人员自由流动。人员自由流动很大程度上刺激了非法移民的增加。……2000年3月,联合国公布的《人口替代》报告认为,一个新的移民潮有可能解决欧洲出生率下降和人口老化带来的“人口赤字”问题。

——摘编自金喜在、孔德威《全球化时代的劳动力流动》

(1)根据材料一并结合所学知识,简述冷战时期西方对苏联阵营采取宽松移民政策的原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括全球化时代促进劳动力跨国流动的因素。(6分)

参考答案

1.A 第二次世界大战后,受经济全球化和国际分工深化的影响,全球劳动力迁移的方向主要为由发展中国家向发达国家迁移,发达国家在全球化进程中受益最大,故A项正确;B、C、D三项的方向都不正确,均排除。

2.A 改革开放初期广东省是对外开放的窗口,经济快速发展,需要大量劳动力,故A项正确;海南省、四川省和安徽省在改革开放初期是重要的劳动力输出地,故B、C、D三项错误。

3.C “‘海归派’成为热词。中国政府鼓励和吸引海外华侨、华人以多种形式报效祖国”说明跨国移民潮流发展迅速,C项正确。

4.C 据材料“新加坡政府在中学道德教育科目课程中大量引用了中国成语、俚语”并结合所学可知,新加坡的教育体系非常注重价值观的教育,旨在培养学生成为有责任感的社会成员和公民。材料信息说明新加坡利用中国优秀文化加强本国的道德教育,故选C项;国家认同是指对本国政治、经济、思想等方面的认同,排除A项;材料未涉及对基础教育的投入问题,排除B项;新加坡学习中国文化的目的不是提高儒学的地位,而是利用中国文化加强本国国民的道德教育,排除D项。

5.A 据材料“掌握美国急需技术的人才……未成年子女”可知,1948—1962年美国安置的难民中科技人才、富人和与美国人有关系的人享有优先入境权,这一政策却将更多需要救助的难民拒之门外,体现了美国出于国家利益考虑选择性接收难民,这违背了人道主义原则,故选A项;“掌握美国急需技术的人才”进入美国有助于提高美国的科技水平,但该说法只表达了材料部分信息,排除B项;1948—1962年处于冷战时期,美国这一时期的外交重点是与苏联争霸,难民政策并未改变美国的外交策略,排除C项;人类命运共同体理念提出于21世纪,且美国的难民政策违背了人类命运共同体理念,排除D项。

6.C 材料中的移民为知识分子、医生、博士后、科研人员、信息技术专家等精英人才,各国都在吸引不同领域的专业人才,反映了各国对精英人才的竞争,故选C项;材料未提及移民规模,排除A项;材料中涉及的移民基本是去往发达国家的,排除B项;材料未体现国际经济中心转移,排除D项。

7.B 结合20世纪50年代我国社会主义建设的相关信息可知,1958年开始的“大跃进”和人民公社化运动,严重阻碍了我国经济的发展,且1960年我国处于三年经济困难时期,城市不足以养活那么多人口,故B项正确;A、C两项与材料主旨无关,排除;结合所学知识可知,20世纪50年代我国计划经济体制进一步加强,故D项错误。

8.B 根据材料可知,20世纪80年代亚洲区域内的石油输出国和其他新兴国家的劳工互有流动,这推动了亚洲内部经济文化交流,B项正确;亚洲内部的移民流向不会冲击美苏两极格局,排除A项;当时已经出现经济多极化趋势,排除C项;亚洲内部的移民流向和区域经济集团化无关,排除D项。

9.D 据材料可知,改革开放以来,尤其是1992年正式提出建立社会主义市场经济体制(以公有制经济为主,多种所有制经济共同发展)后,中国流动人口的规模不断扩大、增长率提升,即社会经济结构发生巨变影响人口流动,故选D项;起点低不是主要原因,没有社会经济结构的巨变,起点再低也不能使人口流动规模迅猛发展,排除A项;B项是材料中的现象,而不是原因,排除B项;C项是次要因素,城乡间经济联系密切便利了人口流动,排除C项。

10.C 根据表格数据可知,当今国际难民的主要居留国不是经济实力强大的西方国家,难民供养国家中本身经济水平较低的发展中国家收容人数占据主导地位,这反映出发达国家在应对国际难民问题上所承担的责任不足,难民问题的国际合作治理模式仍待完善,故选C项;难民的主要居留国家是实力相对落后的国家,难民收容能力与国家实力不一致,排除A项;材料仅涉及国际难民被收容的国家和收容数量,没有明确难民问题产生的原因,故“国际冲突是难民问题产生的主要因素”与材料主旨不符,排除B项;多极化趋势一定程度上有利于维持国际秩序的稳定,且材料仅涉及国际难民被收容的国家和收容数量,没有明确难民问题与政治格局之间的关联,故“多极化趋势导致全球政局的动荡不安”与材料主旨不符,排除D项。

11.C 根据材料并结合所学可知,加拿大的移民评价系统向人才和技术倾斜,这种做法有利于加拿大高新科技保持优势,C项正确;移民有利于加拿大社会文化的多元化,排除A项;“使外来移民获取了平等的机会”不符合材料主旨,排除B项;加拿大的移民评价系统侧重人才和技术,这有利于加拿大高新科技保持优势,并不是为了促进加拿大人口的增长,排除D项。

12.B 据材料并结合所学可知,材料反映了21世纪以来西方极端民族主义势力呈现扩大趋势,它们排斥全球化,甚至在国家政治大选中有激烈的反全球化行为,可见单边主义影响西方政治,故选B项;“改变各国文化传统”说法太绝对,排除A项;随着经济全球化的深入,当今世界文化格局依然是多元化格局,排除C项;材料中的观点仅代表西方极端民族主义的看法,不能代表所有西方人的观点,且全球化的影响是双面的,既会给西方带来负面影响也会让西方国家受益,排除D项。

13.【答案】(1)原因:扶植苏联阵营中的反对力量;动摇、瓦解苏联阵营内人民的意志;推动苏联阵营的“和平演变”。(6分)

(2)因素:经济和科技发展差距;国家政策;经济全球化发展;社会稳定程度;跨国教育的发展。(6分)

【解析】第(1)问,据材料一“这一政策对苏联阵营内部的持不同政见者起到了强烈的鼓动作用”得出,扶植苏联阵营中的反对力量;据材料一“他们的反政府活动能够得到西方的支持和庇护”得出,动摇、瓦解苏联阵营内人民的意志;据材料一“沦为西方‘和平演变’政策的重要工具”得出,推动苏联阵营的“和平演变”。第(2)问,据材料二“从非洲、亚洲和拉丁美洲向西方发达国家的劳动力流动”得出,经济和科技发展差距;据材料二“宣布取消边界检查,实行人员自由流动……移民的增加”得出,国家政策;据材料二“全球化和区域化……促进了劳动力的跨国流动”得出,经济全球化发展;据材料二“削弱了国家控制边界的能力”得出,社会稳定程度;结合所学劳动力的全球流动的相关知识得出,跨国教育的发展。

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享