第9课 古代的商路、贸易与文化交流 同步练(含解析) 高二历史统编版选择性必修3

文档属性

| 名称 | 第9课 古代的商路、贸易与文化交流 同步练(含解析) 高二历史统编版选择性必修3 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 51.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-03 15:14:36 | ||

图片预览

文档简介

第9课 古代的商路、贸易与文化交流

一、选择题(每小题4分,共48分)

1.国学大师季羡林先生曾说,世界上历史悠久、地域广阔、自成体系、影响深远的文化体系只有四个,即中华文明、古印度文明、古希腊文明和伊斯兰文明,再没有第五个;而这四个文化体系汇流的地方只有一个,就是中国的敦煌和新疆地区,再没有第二个。助推“文化体系汇流”的是( )。

A.张骞“凿空” B.文成公主和亲

C.鉴真东渡 D.西学东渐

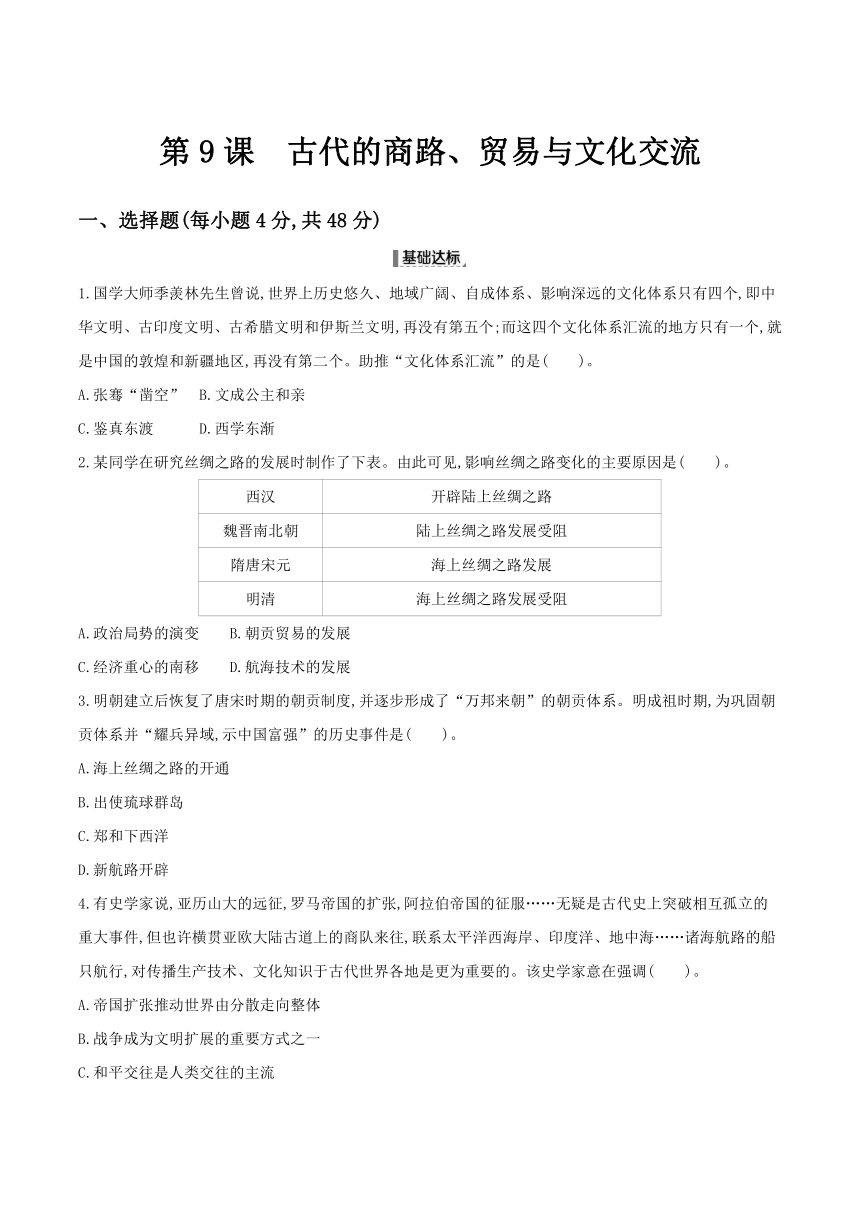

2.某同学在研究丝绸之路的发展时制作了下表。由此可见,影响丝绸之路变化的主要原因是( )。

西汉 开辟陆上丝绸之路

魏晋南北朝 陆上丝绸之路发展受阻

隋唐宋元 海上丝绸之路发展

明清 海上丝绸之路发展受阻

A.政治局势的演变 B.朝贡贸易的发展

C.经济重心的南移 D.航海技术的发展

3.明朝建立后恢复了唐宋时期的朝贡制度,并逐步形成了“万邦来朝”的朝贡体系。明成祖时期,为巩固朝贡体系并“耀兵异域,示中国富强”的历史事件是( )。

A.海上丝绸之路的开通

B.出使琉球群岛

C.郑和下西洋

D.新航路开辟

4.有史学家说,亚历山大的远征,罗马帝国的扩张,阿拉伯帝国的征服……无疑是古代史上突破相互孤立的重大事件,但也许横贯亚欧大陆古道上的商队来往,联系太平洋西海岸、印度洋、地中海……诸海航路的船只航行,对传播生产技术、文化知识于古代世界各地是更为重要的。该史学家意在强调( )。

A.帝国扩张推动世界由分散走向整体

B.战争成为文明扩展的重要方式之一

C.和平交往是人类交往的主流

D.新航路开辟促进文明的传播

5.《汉书》记载,张骞从西域返回后,向汉武帝汇报说:“臣在大夏时,见邛竹杖、蜀布,问安得此,大夏国人曰:‘吾贾人往市之身毒国(今印度)。身毒国在大夏东南可数千里。其俗土著,与大夏同,而卑湿暑热。其民乘象以战。其国临大水焉。’”据此可知( )。

A.张骞开通了西南丝绸之路

B.汉朝四川地区和印度已有贸易往来

C.经济发展促进了文化交流

D.丝绸之路推动了汉朝与大夏的经贸

6.(改编)唐代,开元通宝等货币源源不断地从国内流通至泰国、越南、柬埔寨等东南亚国家。从11世纪起,埃及福斯塔特地区的陶瓷工人开始仿照中国的青瓷和白瓷,来研究陶瓷的生产工艺。在古波斯王国,波斯三彩的定型与着色也深受中国陶瓷的影响。而外国的特产,如香料、象牙、琉璃等也传入中国。这些可用于印证( )。

A.海上丝绸之路便利中外物质文化交流

B.欧亚大陆之间商贸交流频繁

C.中国的传统手工业占据优势地位

D.唐朝政府积极调整商业政策

7.史料记载,8—10世纪,每年进入广州的外国人超万人次,广州出现了专门供外国人居住、经商的“蕃坊”,还出现了一些将舶来的商品进行加工的新型行业。据此可知,这一时期( )。

A.海上丝绸之路形成并得到发展

B.中国南方的经济开发向深度发展

C.中国的海外贸易地域更加辽阔

D.广州外贸发达,已成为国际化都市

8.《婆罗门曲》为印度舞曲,后从西域、中亚诸国传入唐朝,相传经凉州(甘肃武威)都督杨敬述改制、加工,传入长安后又经唐玄宗修改、润色,更名为《霓裳羽衣舞》,风靡一时。这反映了( )。

A.民族交融助推文化趋同

B.三教合一促进文化繁荣

C.丝绸之路成就盛唐气象

D.文化交融推动艺术创新

9.面塑是中国特有的民间艺术,汉代就有对面塑的文字记载,新疆的唐墓中出土了面制人俑和小猪。《东京梦华录》中记载,宋人“以油面糖蜜造为笑靥儿”。这些面人都是食品,谓之“果食”。面塑艺术的产生和发展( )。

A.得益于官营手工业的快速发展

B.反映出中原地区农业的领先优势

C.是物种传播与文化交流的见证

D.大大激发了丝绸之路贸易的活力

10.(原创)下图所示是波斯萨珊王朝(226—651年)银币,其直径2.6厘米,1955年出土于洛阳北邙唐墓。它可以印证( )。

A.唐代欧亚丝绸之路发展

B.波斯与唐代有官方贸易

C.唐代民间商贸往来频繁

D.白银成为主要流通货币

11.《一千零一夜》的故事从8世纪至9世纪开始在阿拉伯地区流传,据统计,在240多个大小故事中,有20多个故事呈现了中国元素。如《卡麦尔·扎曼与布杜尔公主》《阿拉丁和神灯》等故事的主人公都是中国人,其中人物形象阳光和善,最后都过上了美好生活。这一现象反映了( )。

A.阿拉伯文明影响中国文化发展

B.两地社会经济发展水平高度相似

C.对美好生活的向往具有普遍性

D.经济的交流带动了民间文化交往

12.《马可·波罗行纪》记述了马可·波罗在中国的所见所闻,亲身经历郑和下西洋的马欢在《瀛涯胜览》中记载了占城、爪哇、旧港、暹罗等地区的见闻。据此可以说明当时( )。

A.朝贡贸易非常兴盛

B.中外存在一定交流

C.“华夷”观念受到冲击

D.师夷长技思想兴起

二、非选择题(12分)

13.(12分)阅读材料,完成下列问题。

材料一 下图所示为湖南长沙出土的西汉晚期“中国大宁”瑞兽博局纹鎏金铜镜。镜背面铸有铭文:“圣人之作镜兮,取气于五行。生于道康兮,咸有文章。光象日月,其质清刚。以视玉容兮,辟去不祥。中国大宁兮,子孙益昌。黄常(裳)元吉有纪刚(纲)。”

材料二 唐朝《元和郡县图志》记载,桂州(今桂林)向中央进贡“铜镜四十四面”。

——以上材料摘编自宋莹莹《由广西出土铜镜铭文看中华民族共同体意识》

材料三 今蒙古和独联体境内,发现了不少属于战国和汉代的镜子。隋唐时期出土的镜子数量最多的是海兽葡萄镜。伊朗发现了多面仿制的海兽葡萄镜。约旦发现了花草禽兽镜和仿制的海兽葡萄镜。日本还发现了不少唐镜和宋代的商标字号镜。

——摘编自王婉云《中国古铜镜在中国历史及对外交流上的价值》

(1)指出材料一、二两则史料对学者研究的价值。(6分)

(2)根据材料三并结合所学知识,说明古代中国铜镜外传的意义。(6分)

参考答案

1.A 中华文明、古印度文明、古希腊文明、伊斯兰文明四大文化体系能够汇流到中国的敦煌和新疆,得益于丝绸之路的开通,而丝绸之路的开通又得益于张骞通西域,即张骞“凿空”,故选A项;B、C、D三项与材料无关,排除。

2.A 据所学知识可知,魏晋、两宋时期,社会环境动荡,陆上丝绸之路发展受阻,海上丝绸之路发展较快,明清时期,受海禁政策影响,海上丝绸之路发展受阻,A项正确。朝贡贸易是指古代中国的封建王朝与周边及海外各国建立起来的一种寓政治和经济为一体的对外政策,与材料无关,排除B项;唐朝安史之乱后经济重心开始南移,无法解释魏晋南北朝陆上丝绸之路发展受阻的现象,经济重心南移的完成是在南宋,无法解释明清海上丝绸之路发展受阻的现象,排除C项;航海技术发展是丝绸之路变化的原因之一,并非主要原因,排除D项。

3.C 题干“明成祖时期,为巩固朝贡体系并‘耀兵异域,示中国富强’”的历史事件指的是郑和下西洋,故选C项;根据所学知识可知,海上丝绸之路的开通是在汉朝,排除A项;“出使琉球群岛”与材料无关,排除B项;新航路开辟是葡萄牙和西班牙率先进行的航海活动,排除D项。

4.C 由材料“但也许横贯亚欧大陆古道上的商队来往,联系太平洋西海岸、印度洋、地中海……诸海航路的船只航行,对传播生产技术、文化知识于古代世界各地是更为重要的”可得出,该史学家强调的是和平交往的重要性,C项正确;该史学家强调的是和平交往,而不是帝国扩张,排除A项;战争是文明扩展的重要方式之一,但这不是该史学家强调的主旨,排除B项;材料说的是文明交流的方式,而不是新航路开辟,排除D项。

5.B 根据材料“臣在大夏时,见邛竹杖、蜀布”“大夏国人曰:‘吾贾人往市之身毒国(今印度)’”可知,邛竹杖、蜀布是四川产品,大夏商人在身毒(今印度)购买到邛竹杖、蜀布,表明汉朝时四川地区和印度已有贸易往来,B项正确;材料未反映张骞开通了西南丝绸之路,排除A项;材料未涉及文化交流,排除C项;材料体现了汉朝时四川地区与印度的贸易,排除D项。

6.A 根据材料“唐代,开元通宝等货币源源不断地从国内流通至……东南亚国家”“开始仿照中国的青瓷和白瓷”“波斯三彩的定型与着色也深受中国陶瓷的影响”“而外国的特产……也传入中国”等信息并结合所学知识可知,这反映了唐宋时期海上丝绸之路推动了中外贸易,便利中外经济文化交流,A项正确;材料不仅仅涉及欧亚之间的交流,还涉及北非的埃及,B项并不能概括材料的全部内容,排除;C项并不是材料反映的主旨,且材料不仅仅涉及手工业,排除;材料反映的是海上丝绸之路对中外交流的促进作用,没有涉及唐朝的商业政策,排除D项。

7.D 由“广州出现了专门供外国人居住、经商的‘蕃坊’,还出现了……新型行业”可知,广州是海上丝绸之路的重要港口,外贸发达,已成为国际化都市,故选D项;结合所学可知,海上丝绸之路在汉朝开始出现,排除A项;广州一个地区的外贸发展,不能反映中国南方的经济开发向深度发展,排除B项;材料只提到这一时期广州出现了供外国人居住的“蕃坊”和一些新型行业,不能得出中国的海外贸易地域更加辽阔的结论,排除C项。

8.D 根据材料可知,唐朝风靡一时的《霓裳羽衣舞》源于印度传入中国的《婆罗门曲》,经过一系列中国化的加工修改而成,说明中外文化交融推动了艺术创新,故选D项;“趋同”的说法有误,排除A项;材料反映的是中外文化交流推动艺术创新,而不是三教合一,排除B项;材料无法体现“丝绸之路成就盛唐气象”,排除C项。

9.C 根据材料“汉代就有对面塑的文字记载,新疆的唐墓中出土了面制人俑和小猪”“以油面糖蜜造为笑靥儿”等信息可知,面塑这种特有的民间艺术,见证了物种传播与文化交流,C项正确;材料描述的是面塑艺术,与官营手工业发展无关,排除A项;材料中没有中原地区农业是否领先的相关信息,排除B项;材料涉及的是面塑艺术的产生和发展,其起不到大大激发丝绸之路贸易活力的作用,排除D项。

10.A 洛阳唐墓中出土的萨珊王朝银币反映出当时欧亚丝绸之路有所发展,故A项正确;材料体现不出是民间贸易还是官方贸易,也不能体现商贸往来频繁,排除B、C两项;白银在明朝中后期才成为主要流通货币,排除D项。

11.D 材料指出,西亚文学名著《一千零一夜》中有大量中国元素,这体现了在丝绸之路开通的大背景下,中国与西亚之间的频繁经贸交往加强了对彼此的了解,也引发了阿拉伯民间对中国的向往,D项正确;材料主旨是阿拉伯地区的中国文化传播,排除A项;材料并未言及阿拉伯帝国与中国的社会经济问题,排除B项;由材料无法得出C项结论,排除C项。

12.B 根据材料并结合所学知识可知,元代的西方人士、明代的中国人士分别在其所著书籍中介绍中外的风土人情等,这说明当时中外存在一定的交流,B项正确;元代时,马可·波罗在中国的所见所闻不能说明朝贡贸易兴盛,排除A项;两者都没有体现“华夷”观念,无法推断其受到冲击,排除C项;直到鸦片战争后,师夷长技的思想才逐渐兴起,排除D项。

13.【答案】(1)价值:材料一呈现的是出土于湖南长沙的铜镜文物,属于实物史料。其可用于研究汉代长沙人的风俗习惯;可用于研究汉代的民族交融、文化认同、家国情怀;可用于研究汉代儒学的发展以及儒家思想在民众中的传播情况。

材料二呈现的是唐朝记载地方地理情况的方志,属于文献史料。其可用于研究边疆地区的社会经济;可用于研究边疆治理、统一多民族国家发展的情况。(6分,史料价值需结合学者研究主题进行合理推断,言之有理皆可)

(2)意义:是中外友好交往的体现;有利于中外贸易往来;有利于扩大中国的国际影响力;对人类文明发展作出重要贡献。(6分,答对三点即可)

【解析】第(1)问,根据材料一中的图片信息可知,材料一是实物史料,根据材料一“西汉晚期‘中国大宁’瑞兽博局纹鎏金铜镜”可知,可用于研究汉代风俗习惯;根据材料一“圣人之作镜兮……有纪刚(纲)”可知,可用于研究汉代的民族交融、文化认同、家国情怀,可用于研究汉代儒学的发展以及儒家思想在民众中的传播情况;根据材料二“唐朝《元和郡县图志》”可知,材料二是文献史料;结合所学可知,它们都可以被视为研究中国古代铜镜历史的第一手资料;根据材料二“向中央进贡‘铜镜四十四面’”可知,材料二可用于研究边疆地区的社会经济发展及边疆治理、统一多民族国家发展的情况。第(2)问,根据材料三“伊朗发现了多面仿制的海兽葡萄镜……商标字号镜”可知,是中外友好交往的体现,有利于中外贸易往来,扩大中国的国际影响力;结合所学可知,对人类文明发展作出重要贡献。

一、选择题(每小题4分,共48分)

1.国学大师季羡林先生曾说,世界上历史悠久、地域广阔、自成体系、影响深远的文化体系只有四个,即中华文明、古印度文明、古希腊文明和伊斯兰文明,再没有第五个;而这四个文化体系汇流的地方只有一个,就是中国的敦煌和新疆地区,再没有第二个。助推“文化体系汇流”的是( )。

A.张骞“凿空” B.文成公主和亲

C.鉴真东渡 D.西学东渐

2.某同学在研究丝绸之路的发展时制作了下表。由此可见,影响丝绸之路变化的主要原因是( )。

西汉 开辟陆上丝绸之路

魏晋南北朝 陆上丝绸之路发展受阻

隋唐宋元 海上丝绸之路发展

明清 海上丝绸之路发展受阻

A.政治局势的演变 B.朝贡贸易的发展

C.经济重心的南移 D.航海技术的发展

3.明朝建立后恢复了唐宋时期的朝贡制度,并逐步形成了“万邦来朝”的朝贡体系。明成祖时期,为巩固朝贡体系并“耀兵异域,示中国富强”的历史事件是( )。

A.海上丝绸之路的开通

B.出使琉球群岛

C.郑和下西洋

D.新航路开辟

4.有史学家说,亚历山大的远征,罗马帝国的扩张,阿拉伯帝国的征服……无疑是古代史上突破相互孤立的重大事件,但也许横贯亚欧大陆古道上的商队来往,联系太平洋西海岸、印度洋、地中海……诸海航路的船只航行,对传播生产技术、文化知识于古代世界各地是更为重要的。该史学家意在强调( )。

A.帝国扩张推动世界由分散走向整体

B.战争成为文明扩展的重要方式之一

C.和平交往是人类交往的主流

D.新航路开辟促进文明的传播

5.《汉书》记载,张骞从西域返回后,向汉武帝汇报说:“臣在大夏时,见邛竹杖、蜀布,问安得此,大夏国人曰:‘吾贾人往市之身毒国(今印度)。身毒国在大夏东南可数千里。其俗土著,与大夏同,而卑湿暑热。其民乘象以战。其国临大水焉。’”据此可知( )。

A.张骞开通了西南丝绸之路

B.汉朝四川地区和印度已有贸易往来

C.经济发展促进了文化交流

D.丝绸之路推动了汉朝与大夏的经贸

6.(改编)唐代,开元通宝等货币源源不断地从国内流通至泰国、越南、柬埔寨等东南亚国家。从11世纪起,埃及福斯塔特地区的陶瓷工人开始仿照中国的青瓷和白瓷,来研究陶瓷的生产工艺。在古波斯王国,波斯三彩的定型与着色也深受中国陶瓷的影响。而外国的特产,如香料、象牙、琉璃等也传入中国。这些可用于印证( )。

A.海上丝绸之路便利中外物质文化交流

B.欧亚大陆之间商贸交流频繁

C.中国的传统手工业占据优势地位

D.唐朝政府积极调整商业政策

7.史料记载,8—10世纪,每年进入广州的外国人超万人次,广州出现了专门供外国人居住、经商的“蕃坊”,还出现了一些将舶来的商品进行加工的新型行业。据此可知,这一时期( )。

A.海上丝绸之路形成并得到发展

B.中国南方的经济开发向深度发展

C.中国的海外贸易地域更加辽阔

D.广州外贸发达,已成为国际化都市

8.《婆罗门曲》为印度舞曲,后从西域、中亚诸国传入唐朝,相传经凉州(甘肃武威)都督杨敬述改制、加工,传入长安后又经唐玄宗修改、润色,更名为《霓裳羽衣舞》,风靡一时。这反映了( )。

A.民族交融助推文化趋同

B.三教合一促进文化繁荣

C.丝绸之路成就盛唐气象

D.文化交融推动艺术创新

9.面塑是中国特有的民间艺术,汉代就有对面塑的文字记载,新疆的唐墓中出土了面制人俑和小猪。《东京梦华录》中记载,宋人“以油面糖蜜造为笑靥儿”。这些面人都是食品,谓之“果食”。面塑艺术的产生和发展( )。

A.得益于官营手工业的快速发展

B.反映出中原地区农业的领先优势

C.是物种传播与文化交流的见证

D.大大激发了丝绸之路贸易的活力

10.(原创)下图所示是波斯萨珊王朝(226—651年)银币,其直径2.6厘米,1955年出土于洛阳北邙唐墓。它可以印证( )。

A.唐代欧亚丝绸之路发展

B.波斯与唐代有官方贸易

C.唐代民间商贸往来频繁

D.白银成为主要流通货币

11.《一千零一夜》的故事从8世纪至9世纪开始在阿拉伯地区流传,据统计,在240多个大小故事中,有20多个故事呈现了中国元素。如《卡麦尔·扎曼与布杜尔公主》《阿拉丁和神灯》等故事的主人公都是中国人,其中人物形象阳光和善,最后都过上了美好生活。这一现象反映了( )。

A.阿拉伯文明影响中国文化发展

B.两地社会经济发展水平高度相似

C.对美好生活的向往具有普遍性

D.经济的交流带动了民间文化交往

12.《马可·波罗行纪》记述了马可·波罗在中国的所见所闻,亲身经历郑和下西洋的马欢在《瀛涯胜览》中记载了占城、爪哇、旧港、暹罗等地区的见闻。据此可以说明当时( )。

A.朝贡贸易非常兴盛

B.中外存在一定交流

C.“华夷”观念受到冲击

D.师夷长技思想兴起

二、非选择题(12分)

13.(12分)阅读材料,完成下列问题。

材料一 下图所示为湖南长沙出土的西汉晚期“中国大宁”瑞兽博局纹鎏金铜镜。镜背面铸有铭文:“圣人之作镜兮,取气于五行。生于道康兮,咸有文章。光象日月,其质清刚。以视玉容兮,辟去不祥。中国大宁兮,子孙益昌。黄常(裳)元吉有纪刚(纲)。”

材料二 唐朝《元和郡县图志》记载,桂州(今桂林)向中央进贡“铜镜四十四面”。

——以上材料摘编自宋莹莹《由广西出土铜镜铭文看中华民族共同体意识》

材料三 今蒙古和独联体境内,发现了不少属于战国和汉代的镜子。隋唐时期出土的镜子数量最多的是海兽葡萄镜。伊朗发现了多面仿制的海兽葡萄镜。约旦发现了花草禽兽镜和仿制的海兽葡萄镜。日本还发现了不少唐镜和宋代的商标字号镜。

——摘编自王婉云《中国古铜镜在中国历史及对外交流上的价值》

(1)指出材料一、二两则史料对学者研究的价值。(6分)

(2)根据材料三并结合所学知识,说明古代中国铜镜外传的意义。(6分)

参考答案

1.A 中华文明、古印度文明、古希腊文明、伊斯兰文明四大文化体系能够汇流到中国的敦煌和新疆,得益于丝绸之路的开通,而丝绸之路的开通又得益于张骞通西域,即张骞“凿空”,故选A项;B、C、D三项与材料无关,排除。

2.A 据所学知识可知,魏晋、两宋时期,社会环境动荡,陆上丝绸之路发展受阻,海上丝绸之路发展较快,明清时期,受海禁政策影响,海上丝绸之路发展受阻,A项正确。朝贡贸易是指古代中国的封建王朝与周边及海外各国建立起来的一种寓政治和经济为一体的对外政策,与材料无关,排除B项;唐朝安史之乱后经济重心开始南移,无法解释魏晋南北朝陆上丝绸之路发展受阻的现象,经济重心南移的完成是在南宋,无法解释明清海上丝绸之路发展受阻的现象,排除C项;航海技术发展是丝绸之路变化的原因之一,并非主要原因,排除D项。

3.C 题干“明成祖时期,为巩固朝贡体系并‘耀兵异域,示中国富强’”的历史事件指的是郑和下西洋,故选C项;根据所学知识可知,海上丝绸之路的开通是在汉朝,排除A项;“出使琉球群岛”与材料无关,排除B项;新航路开辟是葡萄牙和西班牙率先进行的航海活动,排除D项。

4.C 由材料“但也许横贯亚欧大陆古道上的商队来往,联系太平洋西海岸、印度洋、地中海……诸海航路的船只航行,对传播生产技术、文化知识于古代世界各地是更为重要的”可得出,该史学家强调的是和平交往的重要性,C项正确;该史学家强调的是和平交往,而不是帝国扩张,排除A项;战争是文明扩展的重要方式之一,但这不是该史学家强调的主旨,排除B项;材料说的是文明交流的方式,而不是新航路开辟,排除D项。

5.B 根据材料“臣在大夏时,见邛竹杖、蜀布”“大夏国人曰:‘吾贾人往市之身毒国(今印度)’”可知,邛竹杖、蜀布是四川产品,大夏商人在身毒(今印度)购买到邛竹杖、蜀布,表明汉朝时四川地区和印度已有贸易往来,B项正确;材料未反映张骞开通了西南丝绸之路,排除A项;材料未涉及文化交流,排除C项;材料体现了汉朝时四川地区与印度的贸易,排除D项。

6.A 根据材料“唐代,开元通宝等货币源源不断地从国内流通至……东南亚国家”“开始仿照中国的青瓷和白瓷”“波斯三彩的定型与着色也深受中国陶瓷的影响”“而外国的特产……也传入中国”等信息并结合所学知识可知,这反映了唐宋时期海上丝绸之路推动了中外贸易,便利中外经济文化交流,A项正确;材料不仅仅涉及欧亚之间的交流,还涉及北非的埃及,B项并不能概括材料的全部内容,排除;C项并不是材料反映的主旨,且材料不仅仅涉及手工业,排除;材料反映的是海上丝绸之路对中外交流的促进作用,没有涉及唐朝的商业政策,排除D项。

7.D 由“广州出现了专门供外国人居住、经商的‘蕃坊’,还出现了……新型行业”可知,广州是海上丝绸之路的重要港口,外贸发达,已成为国际化都市,故选D项;结合所学可知,海上丝绸之路在汉朝开始出现,排除A项;广州一个地区的外贸发展,不能反映中国南方的经济开发向深度发展,排除B项;材料只提到这一时期广州出现了供外国人居住的“蕃坊”和一些新型行业,不能得出中国的海外贸易地域更加辽阔的结论,排除C项。

8.D 根据材料可知,唐朝风靡一时的《霓裳羽衣舞》源于印度传入中国的《婆罗门曲》,经过一系列中国化的加工修改而成,说明中外文化交融推动了艺术创新,故选D项;“趋同”的说法有误,排除A项;材料反映的是中外文化交流推动艺术创新,而不是三教合一,排除B项;材料无法体现“丝绸之路成就盛唐气象”,排除C项。

9.C 根据材料“汉代就有对面塑的文字记载,新疆的唐墓中出土了面制人俑和小猪”“以油面糖蜜造为笑靥儿”等信息可知,面塑这种特有的民间艺术,见证了物种传播与文化交流,C项正确;材料描述的是面塑艺术,与官营手工业发展无关,排除A项;材料中没有中原地区农业是否领先的相关信息,排除B项;材料涉及的是面塑艺术的产生和发展,其起不到大大激发丝绸之路贸易活力的作用,排除D项。

10.A 洛阳唐墓中出土的萨珊王朝银币反映出当时欧亚丝绸之路有所发展,故A项正确;材料体现不出是民间贸易还是官方贸易,也不能体现商贸往来频繁,排除B、C两项;白银在明朝中后期才成为主要流通货币,排除D项。

11.D 材料指出,西亚文学名著《一千零一夜》中有大量中国元素,这体现了在丝绸之路开通的大背景下,中国与西亚之间的频繁经贸交往加强了对彼此的了解,也引发了阿拉伯民间对中国的向往,D项正确;材料主旨是阿拉伯地区的中国文化传播,排除A项;材料并未言及阿拉伯帝国与中国的社会经济问题,排除B项;由材料无法得出C项结论,排除C项。

12.B 根据材料并结合所学知识可知,元代的西方人士、明代的中国人士分别在其所著书籍中介绍中外的风土人情等,这说明当时中外存在一定的交流,B项正确;元代时,马可·波罗在中国的所见所闻不能说明朝贡贸易兴盛,排除A项;两者都没有体现“华夷”观念,无法推断其受到冲击,排除C项;直到鸦片战争后,师夷长技的思想才逐渐兴起,排除D项。

13.【答案】(1)价值:材料一呈现的是出土于湖南长沙的铜镜文物,属于实物史料。其可用于研究汉代长沙人的风俗习惯;可用于研究汉代的民族交融、文化认同、家国情怀;可用于研究汉代儒学的发展以及儒家思想在民众中的传播情况。

材料二呈现的是唐朝记载地方地理情况的方志,属于文献史料。其可用于研究边疆地区的社会经济;可用于研究边疆治理、统一多民族国家发展的情况。(6分,史料价值需结合学者研究主题进行合理推断,言之有理皆可)

(2)意义:是中外友好交往的体现;有利于中外贸易往来;有利于扩大中国的国际影响力;对人类文明发展作出重要贡献。(6分,答对三点即可)

【解析】第(1)问,根据材料一中的图片信息可知,材料一是实物史料,根据材料一“西汉晚期‘中国大宁’瑞兽博局纹鎏金铜镜”可知,可用于研究汉代风俗习惯;根据材料一“圣人之作镜兮……有纪刚(纲)”可知,可用于研究汉代的民族交融、文化认同、家国情怀,可用于研究汉代儒学的发展以及儒家思想在民众中的传播情况;根据材料二“唐朝《元和郡县图志》”可知,材料二是文献史料;结合所学可知,它们都可以被视为研究中国古代铜镜历史的第一手资料;根据材料二“向中央进贡‘铜镜四十四面’”可知,材料二可用于研究边疆地区的社会经济发展及边疆治理、统一多民族国家发展的情况。第(2)问,根据材料三“伊朗发现了多面仿制的海兽葡萄镜……商标字号镜”可知,是中外友好交往的体现,有利于中外贸易往来,扩大中国的国际影响力;结合所学可知,对人类文明发展作出重要贡献。

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享