第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展 同步练(含解析)高二历史统编版选择性必修3

文档属性

| 名称 | 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展 同步练(含解析)高二历史统编版选择性必修3 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 94.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-03 15:15:57 | ||

图片预览

文档简介

第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

一、选择题(每小题4分,共48分)

1.16世纪前后,它的生产、传播、消费,连接起美洲、欧洲、中亚、东亚等地,成为流淌在全球贸易机体中的血液。它通过海外贸易大量流入中国,促进了大额贸易的发展和商业资本的聚集。据此判断,“它”是指( )。

A.瓷器 B.白银 C.香料 D.鸦片

2.在古代,通过“丝绸之路”运往世界各地的中国瓷器种类繁多,形式多样,适合不同阶层的人使用;新航路开辟后,原产于美洲的玉米等高产作物通过“海上丝绸之路”传到中国,在中国各地广泛种植。从社会史研究视角看,这主要反映出丝绸之路( )。

A.改变了世界的人文地理格局

B.推动世界贸易形成多中心的发展

C.体现了不同文明的激烈碰撞

D.丰富了各地人民的物质生活

3.19世纪末20世纪初,人类第一次在世界范围内形成了基本的劳动分工。粮食和原料的生产越来越集中于第三世界国家,工业生产则集中于欧美诸国和日本。造成这一现象的主要原因是( )。

A.第二次工业革命 B.早期殖民扩张

C.开辟新航路 D.第一次工业革命

4.19世纪,有关行政事务方面的国际机构根据行业需要建立起来,如国际电信联盟、万国邮政联盟等,到1914年这类组织已增加到30多个。此外,一些非官方的国际团体也建立起来,如各国议会联盟、世界工会联合会以及有关宗教、科学、文学、体育的团体。这反映出( )。

A.世界物质文明的巨大发展

B.世界各国依存度不断加深

C.国际法的权威性不断增强

D.国际争端得到了和平解决

5.马尼拉大帆船贸易(16世纪—19世纪初)是往来于西班牙殖民地的马尼拉(菲律宾)与阿卡普尔科(墨西哥)之间的航运贸易。马尼拉大帆船贸易的货物主要源于中国,以风靡全球的中国丝绸为最。大量的丝织品通过马尼拉大帆船运往南美及欧洲市场;与此同时,产自西属拉美的白银则大量流入中国。对此解读合理的是,当时( )。

A.中国传统的朝贡贸易得以发展

B.中国传统经济有一定的竞争力

C.西方殖民扩张开启了中欧交往

D.中国对外贸易格局发生逆转

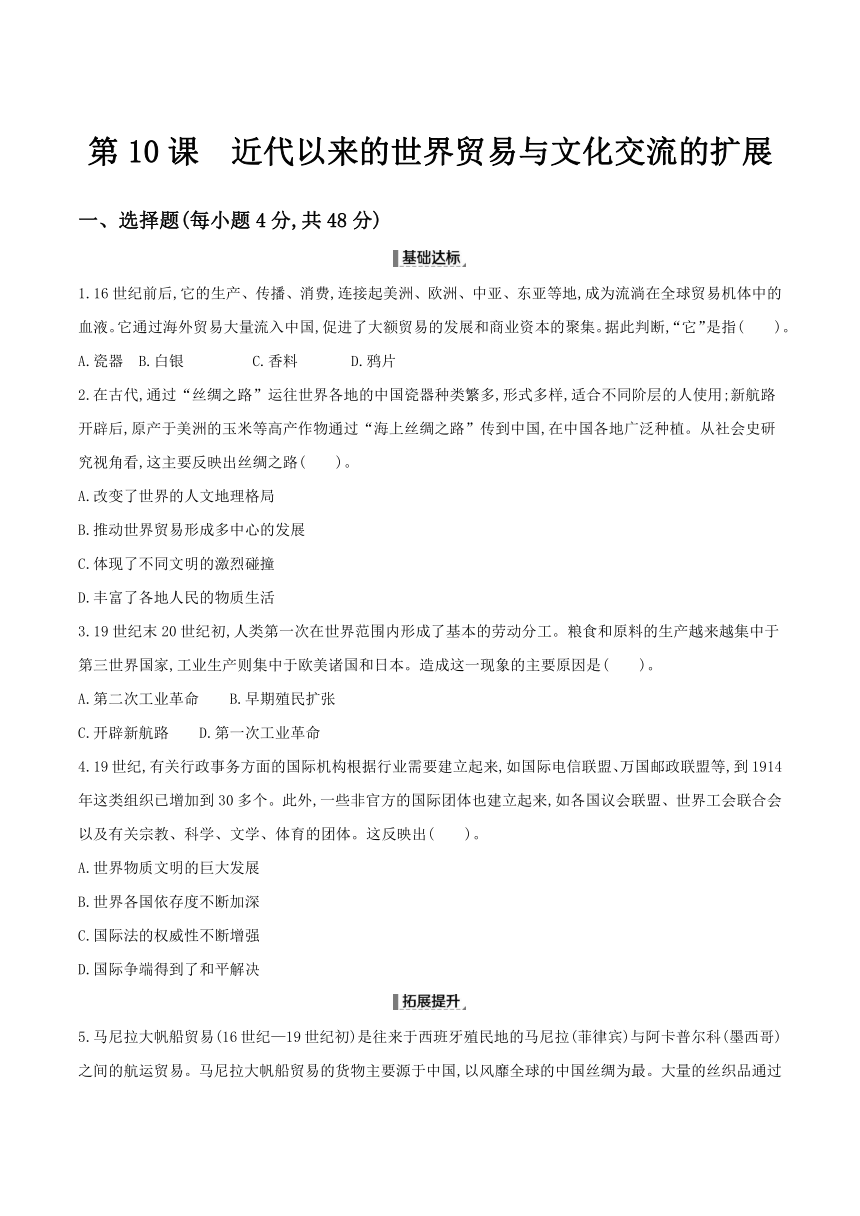

6.下图是瑞典卓宁霍姆宫的中国宫外观设计和精美的内饰图。它于1766年建造,并于1991年列入世界文化遗产,其宫顶仿中国宫殿,宫内陈设为中国传统样式,是18世纪自凡尔赛宫得到灵感的北欧王家居所的最佳样本。该建筑( )。

A.是西学东渐的重要成果之一

B.是18世纪欧洲建筑风尚的代表

C.以其罗马式穹顶而闻名于世

D.体现了文化遗产遵循的保护原则

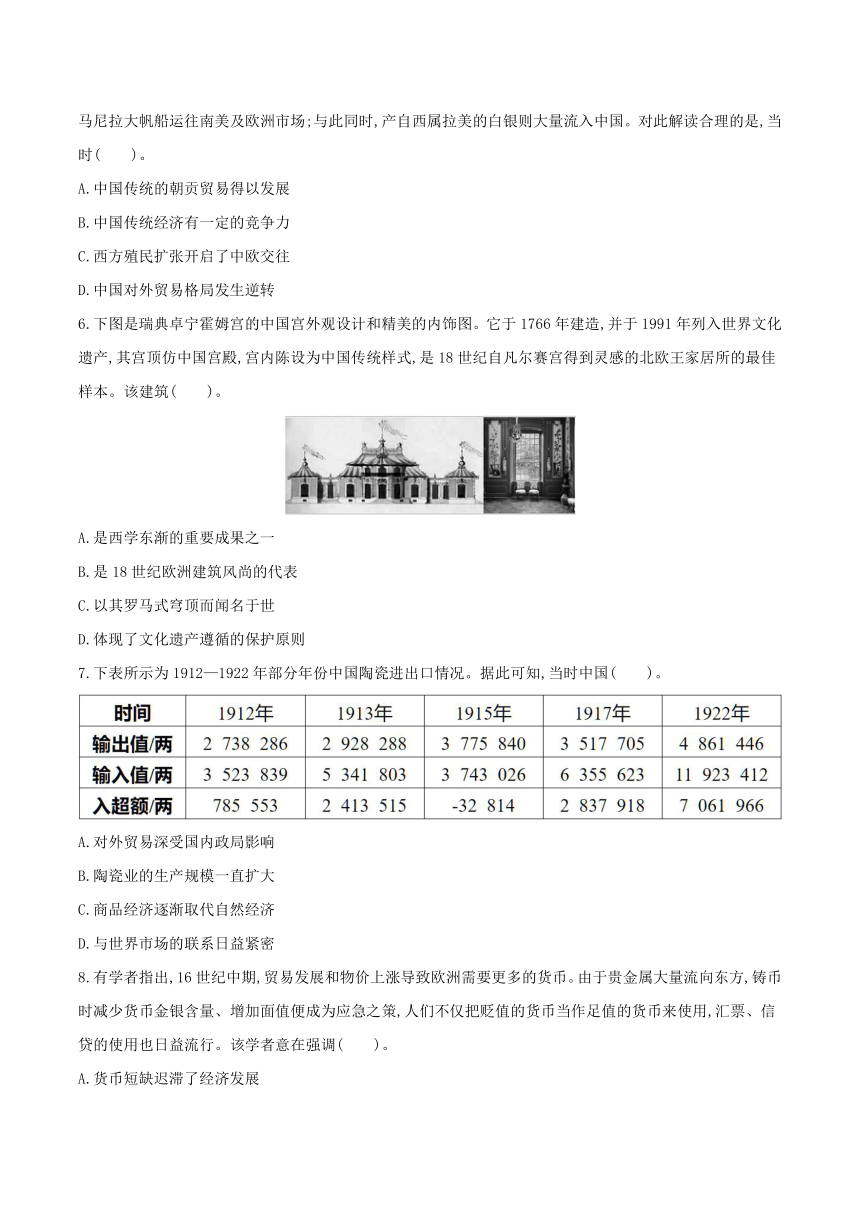

7.下表所示为1912—1922年部分年份中国陶瓷进出口情况。据此可知,当时中国( )。

A.对外贸易深受国内政局影响

B.陶瓷业的生产规模一直扩大

C.商品经济逐渐取代自然经济

D.与世界市场的联系日益紧密

8.有学者指出,16世纪中期,贸易发展和物价上涨导致欧洲需要更多的货币。由于贵金属大量流向东方,铸币时减少货币金银含量、增加面值便成为应急之策,人们不仅把贬值的货币当作足值的货币来使用,汇票、信贷的使用也日益流行。该学者意在强调( )。

A.货币短缺迟滞了经济发展

B.新航路开辟的经济条件渐趋成熟

C.价格革命推动了金融创新

D.商业革命密切了世界各地的联系

9.16世纪,钟表由澳门传入内地。张謇在《政闻录》中曾特别强调:“最可宝贵者莫如时,愿国人均奋起力求时间上之经济。”新学制规定学堂授课需要定时,一些政府机构在实行星期休息制度的同时,也开始实行工作定时制度。这反映了钟表的传入( )。

A.促进了中西文化的交流

B.推动了社会生活的近代化

C.催生了时间经济的观念

D.开启了向西方学习的进程

10.(原创)广州横枝岗2 061号西汉中期汉墓出土的三只玻璃碗,是我国发现的较早的罗马玻璃器皿。1世纪,古罗马普林尼的《自然史》记载:“遥远的东方丝国在森林中收获丝制品,经过浸泡等程序的加工,出口到罗马,使得罗马开始崇尚丝制衣服。”据此可知( )。

A.欧亚地区生活习俗逐步交融

B.丝绸之路促进中欧贸易交流

C.新航路开辟促进中欧文化交流

D.中华文明对罗马产生重大影响

11.(改编)近代中国,西式钟楼、标准时与标准钟最初多在由西方人主导的市政、海关、教会、铁路、邮政、学校等机构中被采用。但中华民国建立后,广州、上海、北平等城市主动装设全球标准钟,为此后国家时间的统一提供重要的示范。这一变化可以用来说明( )。

A.统一时钟利于推动经济发展

B.地方市政效率高于中央政府

C.中国融入世界市场步伐加快

D.沿海城市率先普及标准时间

12.17世纪后半期到18世纪中期,文化消费成为中等阶层以上主体消费人群日常消费的一部分,在出版商、戏剧和音乐经理人的推动下,英国人对报纸、杂志、油画、戏曲、音乐会的消费增多。这一现象( )。

A.有利于文化的市场化

B.源于中产阶级的形成

C.表明启蒙运动的扩展

D.反映了工业文明的繁荣

二、非选择题(12分)

13.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 17—18世纪,中西间贸易往来频繁。当时欧洲的紧身胸衣、裙撑和束腰等设计元素被引入中国,成为上层社会女性的时尚追求。欧洲人对来自中国的奇异的丝绸、织锦等纺织品和绣花等工艺非常狂热。法国的朱里欧·莱蒙多·马萨里诺主教拥有十件在法国巴黎定制的中式彩色哔叽面料的服装。真丝面料制成的“华托裙”也常常出现在法国画家让·安托万·华托的笔下,这种裙子装饰有中国特有的纹样图案,具有浓郁的“中国风”情调,是当时很多欧洲贵族妇女喜爱的服饰。法国还设立了一些中国舞场、中国娱乐剧院等场所。以穿着中国式服装为主要特征的化妆舞会首先在巴黎和维也纳出现,之后迅速在欧洲宫廷普及。到18世纪中期,中国服饰装扮的化妆舞会在欧洲变得非常普遍,一度晋升为欧洲大众的时尚活动。

——摘编自陈霞、李遵《西方镜像中的“中国风”纺织与服装艺术考》

材料二 甲午中日战争之后,清廷放宽了对民间设厂的限制,进一步为近代纺织工业创造了良好的政策基础。中国传统服饰的质料比较单一,主要有土布、丝绸、皮毛等。进入20世纪之后,新军的服饰被大量的绿营城防官兵模仿,通商口岸的少年纷纷模仿出洋归国的留学生穿着洋装,新政以来军、警、学界易服的举动,导致服制材料发生了剧变。西式服饰主要用洋布、呢革,国内既不能生产也不会缝制,只得依赖进口。这就导致了西式服饰价格昂贵,而且随着易服的进行,国内洋货一时泛滥,极大地冲击了传统的纺织业。中华民国成立之后,这种混乱的局面依旧没有得到根本性的改变。当时的有识之士无不担忧地指出: “自政府改装以来,风气所趋,官民竞用外货,以致绸缎废弃,工商歇业。资本日益消耗,劳动者多有流亡,为他人开绝大之道场。”

——摘编自李超《清末民初服饰变革与中国现代化进程及其启示》

(1)根据材料一,概括中外服饰交流的特点。(4分)

(2)根据材料一,指出17—18世纪欧洲“中国风”的表现,并结合所学知识,说明其历史背景。(4分)

(3)根据材料二并结合所学知识,简析清末民初洋装传入的影响。(4分)

参考答案

1.B 由材料“16世纪前后”“它通过海外贸易大量流入中国,促进了大额贸易的发展和商业资本的聚集”可知,明朝后期起,美洲等地的白银通过海外贸易大量流入中国,故选B项;瓷器是中国销往外国的重要商品,与材料“通过海外贸易大量流入中国”不符,排除A项;香料是东方销往欧洲的主要商品,并不是流入中国的商品,排除C项;鸦片的流入导致中国白银大量外流,影响国内商业的发展和商业资本的增加,与材料不符,排除D项。

2.D 依据材料“新航路开辟后,原产于美洲的玉米等高产作物……在中国各地广泛种植”可知,从社会史研究视角看,丝绸之路丰富了各地人民的物质生活,D项正确;新航路开辟改变了世界的人文地理格局,排除A项;第二次工业革命推动世界贸易形成多中心的发展趋势,排除B项;丝绸之路体现的是不同文明之间的交流,排除C项。

3.A 根据材料时间“19世纪末20世纪初”及关键信息“粮食和原料的生产越来越集中于第三世界国家,工业生产则集中于欧美诸国和日本”可知,第二次工业革命后,资本主义世界市场最终形成,A项正确;B、C、D三项与材料时间不符,均排除。

4.B 根据材料“19世纪,有关行政事务方面的国际机构根据行业需要建立起来”“此外,一些非官方的国际团体也建立起来”可知,世界各国之间的联系越来越紧密,依存度不断加深,B项正确;材料未直接体现世界物质文明的巨大发展,排除A项;材料未体现国际法的权威性不断增强,排除C项;“国际争端得到了和平解决”说法太绝对,排除D项。

5.B 中国的丝绸通过马尼拉大帆船运往南美及欧洲市场,使白银大量流入中国,反映出当时中国在国际贸易中处于优势地位,中国传统经济有一定的竞争力,B项正确;朝贡贸易体现了进贡和回赐的不平等关系,材料无法体现朝贡贸易,排除A项;C项中“开启了”表述不准确,排除;在马尼拉大帆船贸易前后中国对外贸易都处于出超地位,对外贸易格局没有发生逆转,排除D项。

6.B 根据材料并结合所学知识可知,该建筑于18世纪建造作为王宫使用,采用了大量中国元素,是18世纪欧洲建筑风尚的代表,B项正确;西学东渐应体现在东方建筑或其他科技艺术受到西方影响,而材料体现的是西方受东方影响,排除A项;该建筑顶部模仿中国宫殿而非使用罗马式穹顶,排除C项;材料没有体现文化遗产遵循的保护原则,排除D项。

7.D 根据材料“1912—1922年部分年份中国陶瓷进出口情况”可知,中国陶瓷进出口贸易总体呈现上升趋势,说明当时中国与世界市场的联系日益紧密,D项正确;材料并没有提及国内政局影响对外贸易的有关信息,排除A项;虽然出口值有所增长,但不能据此认定陶瓷业的生产规模一直扩大,排除B项;“商品经济逐渐取代自然经济”不符合史实,排除C项。

8.C 据材料可知,贸易的发展和物价上涨导致欧洲需要更多的货币,进而使欧洲铸币产生变化及汇票、信贷的使用日益流行,这表明价格革命推动了金融创新,C项正确;货币短缺迟滞了经济发展与这一时期西方经济发展的史实不符,材料也未体现欧洲货币短缺迟滞了经济发展,排除A项;材料中的事件发生在新航路开辟之后,排除B项;D项内容与材料主旨不符,排除。

9.B 16世纪西方钟表传入中国后,中国人更加珍惜时间,在学校和工作中,人们的时间观念增强,推动了社会生活的近代化,B项正确;钟表的传入是中西文化交流的一部分,但材料并没有涉及其对中西文化交流所起的作用,排除A项;时间经济的观念是在工业革命之后逐渐出现的,排除C项;鸦片战争后,中国开启了向西方学习的进程,排除D项。

10.B 结合所学知识可知,丝绸之路开通后,中国的丝绸传入古罗马,中国出土了古罗马的玻璃制品,这说明双方存在贸易和文化交流,故选B项;材料强调中国和古罗马存在贸易交流并对生活习俗产生影响,但并未涉及整个欧亚地区生活习俗的交融,排除A项;新航路开辟是在明朝时期,与题干时间不符,排除C项;材料反映的是东西方的双向交流,而不是中华文明单向影响罗马,故D项说法不全面,排除。

11.C 据材料可知,近代中国的西式钟楼、标准时与标准钟最初多在由西方人主导的机构中被采用,到中华民国建立后,一些城市主动使用,这说明中国融入世界的步伐加快,C项正确;材料讲述中国的一些城市主动装设全球标准钟,为此后国家时间的统一提供重要的示范,并未体现统一时钟利于推动经济发展,排除A项;据材料信息无法得出地方市政效率高于中央政府的论断,排除B项;北平并不是沿海城市,排除D项。

12.A 材料“在出版商、戏剧和音乐经理人的推动下,英国人对报纸、杂志、油画、戏曲、音乐会的消费增多”反映出各种文化消费增多,有利于文化的市场化,A项正确;B、C两项与材料无关,排除;此时工业革命尚未开始,排除D项。

13.【答案】(1)特点:历史悠久;参与群体扩大;相互借鉴中有所创新;保留了民族特色。(4分,答出两点即可)

(2)表现:法国主教拥有中式彩色哔叽面料的服装;艺术家绘制具有中国风的裙子;欧洲贵族妇女喜爱中国风的服饰;中国服饰装扮的化妆舞会出现。(4分,答出两点即可)

背景:新航路开辟,东西方交流频繁;近代商品贸易的发展。

(3)影响:冲击了中国传统的纺织业;刺激了中国近代纺织工业和制衣业的发展;丰富了中国服饰的材料;冲击了传统社会等级秩序;导致民族服饰业的曲折发展。(4分,答出两点即可)

【解析】第(1)问,据材料一“17—18世纪,中西间贸易往来频繁”,可以得出中外交流历史悠久。据材料一“到18世纪中期,中国服饰装扮的化妆舞会在欧洲变得非常普遍,一度晋升为欧洲大众的时尚活动”“以穿着中国式服装为主要特征的化妆舞会首先在巴黎和维也纳出现,之后迅速在欧洲宫廷普及”,可以得出在服饰的变化上参与群体扩大。据材料一 “法国的朱里欧·莱蒙多·马萨里诺主教拥有十件在法国巴黎定制的中式彩色哔叽面料的服装。真丝面料制成的‘华托裙’也常常出现在法国画家让·安托万·华托的笔下,这种裙子装饰有中国特有的纹样图案,具有浓郁的‘中国风’情调,是当时很多欧洲贵族妇女喜爱的服饰”,可以得出西方服饰在借鉴中有所创新且保留了一定的民族特色。第(2)问第①小问,根据材料一“法国的朱里欧·莱蒙多·马萨里诺主教拥有十件在法国巴黎定制的中式彩色哔叽面料的服装”,可以得出法国主教拥有中式彩色哔叽面料的服装。据材料一“在法国画家让·安托万·华托的笔下,这种裙子装饰有中国特有的纹样图案,具有浓郁的‘中国风’情调”,可以得出艺术家绘制具有中国风的裙子。据材料一“是当时很多欧洲贵族妇女喜爱的服饰。法国还设立了一些中国舞场、中国娱乐剧院等场所”,可以得出欧洲贵族妇女喜爱中国风的服饰。据材料一“以穿着中国式服装为主要特征的化妆舞会首先在巴黎和维也纳出现,之后迅速在欧洲宫廷普及。到18世纪中期,中国服饰装扮的化妆舞会在欧洲变得非常普遍,一度晋升为欧洲大众的时尚活动”,可以得出中国服饰装扮的化妆舞会出现。第②小问,根据所学知识可知,欧洲出现“中国风”,首先由于当时新航路的开辟,中西方交流加强,中国的服饰元素传入欧洲。同时中西方贸易加强,近代商品贸易发展,也使欧洲出现“中国风”。第(3)问,根据材料二“西式服饰主要用洋布、呢革,国内既不能生产也不会缝制,只得依赖进口。这就导致了西式服饰价格昂贵,而且随着易服的进行,国内洋货一时泛滥,极大地冲击了传统的纺织业”,可以得出冲击了中国传统的纺织业。根据材料二“甲午中日战争之后,清廷放宽了对民间设厂的限制,进一步为近代纺织工业创造了良好的政策基础”,可以得出刺激了中国近代纺织工业和制衣业的发展。根据材料二“新军的服饰被大量的绿营城防官兵模仿,通商口岸的少年纷纷模仿出洋归国的留学生穿着洋装,新政以来军、警、学界易服的举动,导致服制材料发生了剧变”,可以得出丰富了中国服饰的材料。根据材料二 “自政府改装以来,风气所趋,官民竞用外货,以致绸缎废弃,工商歇业。资本日益消耗,劳动者多有流亡,为他人开绝大之道场”,可以得出导致民族服饰业的曲折发展。根据所学知识,服饰的变化也在一定程度上冲击了传统社会等级秩序。

一、选择题(每小题4分,共48分)

1.16世纪前后,它的生产、传播、消费,连接起美洲、欧洲、中亚、东亚等地,成为流淌在全球贸易机体中的血液。它通过海外贸易大量流入中国,促进了大额贸易的发展和商业资本的聚集。据此判断,“它”是指( )。

A.瓷器 B.白银 C.香料 D.鸦片

2.在古代,通过“丝绸之路”运往世界各地的中国瓷器种类繁多,形式多样,适合不同阶层的人使用;新航路开辟后,原产于美洲的玉米等高产作物通过“海上丝绸之路”传到中国,在中国各地广泛种植。从社会史研究视角看,这主要反映出丝绸之路( )。

A.改变了世界的人文地理格局

B.推动世界贸易形成多中心的发展

C.体现了不同文明的激烈碰撞

D.丰富了各地人民的物质生活

3.19世纪末20世纪初,人类第一次在世界范围内形成了基本的劳动分工。粮食和原料的生产越来越集中于第三世界国家,工业生产则集中于欧美诸国和日本。造成这一现象的主要原因是( )。

A.第二次工业革命 B.早期殖民扩张

C.开辟新航路 D.第一次工业革命

4.19世纪,有关行政事务方面的国际机构根据行业需要建立起来,如国际电信联盟、万国邮政联盟等,到1914年这类组织已增加到30多个。此外,一些非官方的国际团体也建立起来,如各国议会联盟、世界工会联合会以及有关宗教、科学、文学、体育的团体。这反映出( )。

A.世界物质文明的巨大发展

B.世界各国依存度不断加深

C.国际法的权威性不断增强

D.国际争端得到了和平解决

5.马尼拉大帆船贸易(16世纪—19世纪初)是往来于西班牙殖民地的马尼拉(菲律宾)与阿卡普尔科(墨西哥)之间的航运贸易。马尼拉大帆船贸易的货物主要源于中国,以风靡全球的中国丝绸为最。大量的丝织品通过马尼拉大帆船运往南美及欧洲市场;与此同时,产自西属拉美的白银则大量流入中国。对此解读合理的是,当时( )。

A.中国传统的朝贡贸易得以发展

B.中国传统经济有一定的竞争力

C.西方殖民扩张开启了中欧交往

D.中国对外贸易格局发生逆转

6.下图是瑞典卓宁霍姆宫的中国宫外观设计和精美的内饰图。它于1766年建造,并于1991年列入世界文化遗产,其宫顶仿中国宫殿,宫内陈设为中国传统样式,是18世纪自凡尔赛宫得到灵感的北欧王家居所的最佳样本。该建筑( )。

A.是西学东渐的重要成果之一

B.是18世纪欧洲建筑风尚的代表

C.以其罗马式穹顶而闻名于世

D.体现了文化遗产遵循的保护原则

7.下表所示为1912—1922年部分年份中国陶瓷进出口情况。据此可知,当时中国( )。

A.对外贸易深受国内政局影响

B.陶瓷业的生产规模一直扩大

C.商品经济逐渐取代自然经济

D.与世界市场的联系日益紧密

8.有学者指出,16世纪中期,贸易发展和物价上涨导致欧洲需要更多的货币。由于贵金属大量流向东方,铸币时减少货币金银含量、增加面值便成为应急之策,人们不仅把贬值的货币当作足值的货币来使用,汇票、信贷的使用也日益流行。该学者意在强调( )。

A.货币短缺迟滞了经济发展

B.新航路开辟的经济条件渐趋成熟

C.价格革命推动了金融创新

D.商业革命密切了世界各地的联系

9.16世纪,钟表由澳门传入内地。张謇在《政闻录》中曾特别强调:“最可宝贵者莫如时,愿国人均奋起力求时间上之经济。”新学制规定学堂授课需要定时,一些政府机构在实行星期休息制度的同时,也开始实行工作定时制度。这反映了钟表的传入( )。

A.促进了中西文化的交流

B.推动了社会生活的近代化

C.催生了时间经济的观念

D.开启了向西方学习的进程

10.(原创)广州横枝岗2 061号西汉中期汉墓出土的三只玻璃碗,是我国发现的较早的罗马玻璃器皿。1世纪,古罗马普林尼的《自然史》记载:“遥远的东方丝国在森林中收获丝制品,经过浸泡等程序的加工,出口到罗马,使得罗马开始崇尚丝制衣服。”据此可知( )。

A.欧亚地区生活习俗逐步交融

B.丝绸之路促进中欧贸易交流

C.新航路开辟促进中欧文化交流

D.中华文明对罗马产生重大影响

11.(改编)近代中国,西式钟楼、标准时与标准钟最初多在由西方人主导的市政、海关、教会、铁路、邮政、学校等机构中被采用。但中华民国建立后,广州、上海、北平等城市主动装设全球标准钟,为此后国家时间的统一提供重要的示范。这一变化可以用来说明( )。

A.统一时钟利于推动经济发展

B.地方市政效率高于中央政府

C.中国融入世界市场步伐加快

D.沿海城市率先普及标准时间

12.17世纪后半期到18世纪中期,文化消费成为中等阶层以上主体消费人群日常消费的一部分,在出版商、戏剧和音乐经理人的推动下,英国人对报纸、杂志、油画、戏曲、音乐会的消费增多。这一现象( )。

A.有利于文化的市场化

B.源于中产阶级的形成

C.表明启蒙运动的扩展

D.反映了工业文明的繁荣

二、非选择题(12分)

13.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 17—18世纪,中西间贸易往来频繁。当时欧洲的紧身胸衣、裙撑和束腰等设计元素被引入中国,成为上层社会女性的时尚追求。欧洲人对来自中国的奇异的丝绸、织锦等纺织品和绣花等工艺非常狂热。法国的朱里欧·莱蒙多·马萨里诺主教拥有十件在法国巴黎定制的中式彩色哔叽面料的服装。真丝面料制成的“华托裙”也常常出现在法国画家让·安托万·华托的笔下,这种裙子装饰有中国特有的纹样图案,具有浓郁的“中国风”情调,是当时很多欧洲贵族妇女喜爱的服饰。法国还设立了一些中国舞场、中国娱乐剧院等场所。以穿着中国式服装为主要特征的化妆舞会首先在巴黎和维也纳出现,之后迅速在欧洲宫廷普及。到18世纪中期,中国服饰装扮的化妆舞会在欧洲变得非常普遍,一度晋升为欧洲大众的时尚活动。

——摘编自陈霞、李遵《西方镜像中的“中国风”纺织与服装艺术考》

材料二 甲午中日战争之后,清廷放宽了对民间设厂的限制,进一步为近代纺织工业创造了良好的政策基础。中国传统服饰的质料比较单一,主要有土布、丝绸、皮毛等。进入20世纪之后,新军的服饰被大量的绿营城防官兵模仿,通商口岸的少年纷纷模仿出洋归国的留学生穿着洋装,新政以来军、警、学界易服的举动,导致服制材料发生了剧变。西式服饰主要用洋布、呢革,国内既不能生产也不会缝制,只得依赖进口。这就导致了西式服饰价格昂贵,而且随着易服的进行,国内洋货一时泛滥,极大地冲击了传统的纺织业。中华民国成立之后,这种混乱的局面依旧没有得到根本性的改变。当时的有识之士无不担忧地指出: “自政府改装以来,风气所趋,官民竞用外货,以致绸缎废弃,工商歇业。资本日益消耗,劳动者多有流亡,为他人开绝大之道场。”

——摘编自李超《清末民初服饰变革与中国现代化进程及其启示》

(1)根据材料一,概括中外服饰交流的特点。(4分)

(2)根据材料一,指出17—18世纪欧洲“中国风”的表现,并结合所学知识,说明其历史背景。(4分)

(3)根据材料二并结合所学知识,简析清末民初洋装传入的影响。(4分)

参考答案

1.B 由材料“16世纪前后”“它通过海外贸易大量流入中国,促进了大额贸易的发展和商业资本的聚集”可知,明朝后期起,美洲等地的白银通过海外贸易大量流入中国,故选B项;瓷器是中国销往外国的重要商品,与材料“通过海外贸易大量流入中国”不符,排除A项;香料是东方销往欧洲的主要商品,并不是流入中国的商品,排除C项;鸦片的流入导致中国白银大量外流,影响国内商业的发展和商业资本的增加,与材料不符,排除D项。

2.D 依据材料“新航路开辟后,原产于美洲的玉米等高产作物……在中国各地广泛种植”可知,从社会史研究视角看,丝绸之路丰富了各地人民的物质生活,D项正确;新航路开辟改变了世界的人文地理格局,排除A项;第二次工业革命推动世界贸易形成多中心的发展趋势,排除B项;丝绸之路体现的是不同文明之间的交流,排除C项。

3.A 根据材料时间“19世纪末20世纪初”及关键信息“粮食和原料的生产越来越集中于第三世界国家,工业生产则集中于欧美诸国和日本”可知,第二次工业革命后,资本主义世界市场最终形成,A项正确;B、C、D三项与材料时间不符,均排除。

4.B 根据材料“19世纪,有关行政事务方面的国际机构根据行业需要建立起来”“此外,一些非官方的国际团体也建立起来”可知,世界各国之间的联系越来越紧密,依存度不断加深,B项正确;材料未直接体现世界物质文明的巨大发展,排除A项;材料未体现国际法的权威性不断增强,排除C项;“国际争端得到了和平解决”说法太绝对,排除D项。

5.B 中国的丝绸通过马尼拉大帆船运往南美及欧洲市场,使白银大量流入中国,反映出当时中国在国际贸易中处于优势地位,中国传统经济有一定的竞争力,B项正确;朝贡贸易体现了进贡和回赐的不平等关系,材料无法体现朝贡贸易,排除A项;C项中“开启了”表述不准确,排除;在马尼拉大帆船贸易前后中国对外贸易都处于出超地位,对外贸易格局没有发生逆转,排除D项。

6.B 根据材料并结合所学知识可知,该建筑于18世纪建造作为王宫使用,采用了大量中国元素,是18世纪欧洲建筑风尚的代表,B项正确;西学东渐应体现在东方建筑或其他科技艺术受到西方影响,而材料体现的是西方受东方影响,排除A项;该建筑顶部模仿中国宫殿而非使用罗马式穹顶,排除C项;材料没有体现文化遗产遵循的保护原则,排除D项。

7.D 根据材料“1912—1922年部分年份中国陶瓷进出口情况”可知,中国陶瓷进出口贸易总体呈现上升趋势,说明当时中国与世界市场的联系日益紧密,D项正确;材料并没有提及国内政局影响对外贸易的有关信息,排除A项;虽然出口值有所增长,但不能据此认定陶瓷业的生产规模一直扩大,排除B项;“商品经济逐渐取代自然经济”不符合史实,排除C项。

8.C 据材料可知,贸易的发展和物价上涨导致欧洲需要更多的货币,进而使欧洲铸币产生变化及汇票、信贷的使用日益流行,这表明价格革命推动了金融创新,C项正确;货币短缺迟滞了经济发展与这一时期西方经济发展的史实不符,材料也未体现欧洲货币短缺迟滞了经济发展,排除A项;材料中的事件发生在新航路开辟之后,排除B项;D项内容与材料主旨不符,排除。

9.B 16世纪西方钟表传入中国后,中国人更加珍惜时间,在学校和工作中,人们的时间观念增强,推动了社会生活的近代化,B项正确;钟表的传入是中西文化交流的一部分,但材料并没有涉及其对中西文化交流所起的作用,排除A项;时间经济的观念是在工业革命之后逐渐出现的,排除C项;鸦片战争后,中国开启了向西方学习的进程,排除D项。

10.B 结合所学知识可知,丝绸之路开通后,中国的丝绸传入古罗马,中国出土了古罗马的玻璃制品,这说明双方存在贸易和文化交流,故选B项;材料强调中国和古罗马存在贸易交流并对生活习俗产生影响,但并未涉及整个欧亚地区生活习俗的交融,排除A项;新航路开辟是在明朝时期,与题干时间不符,排除C项;材料反映的是东西方的双向交流,而不是中华文明单向影响罗马,故D项说法不全面,排除。

11.C 据材料可知,近代中国的西式钟楼、标准时与标准钟最初多在由西方人主导的机构中被采用,到中华民国建立后,一些城市主动使用,这说明中国融入世界的步伐加快,C项正确;材料讲述中国的一些城市主动装设全球标准钟,为此后国家时间的统一提供重要的示范,并未体现统一时钟利于推动经济发展,排除A项;据材料信息无法得出地方市政效率高于中央政府的论断,排除B项;北平并不是沿海城市,排除D项。

12.A 材料“在出版商、戏剧和音乐经理人的推动下,英国人对报纸、杂志、油画、戏曲、音乐会的消费增多”反映出各种文化消费增多,有利于文化的市场化,A项正确;B、C两项与材料无关,排除;此时工业革命尚未开始,排除D项。

13.【答案】(1)特点:历史悠久;参与群体扩大;相互借鉴中有所创新;保留了民族特色。(4分,答出两点即可)

(2)表现:法国主教拥有中式彩色哔叽面料的服装;艺术家绘制具有中国风的裙子;欧洲贵族妇女喜爱中国风的服饰;中国服饰装扮的化妆舞会出现。(4分,答出两点即可)

背景:新航路开辟,东西方交流频繁;近代商品贸易的发展。

(3)影响:冲击了中国传统的纺织业;刺激了中国近代纺织工业和制衣业的发展;丰富了中国服饰的材料;冲击了传统社会等级秩序;导致民族服饰业的曲折发展。(4分,答出两点即可)

【解析】第(1)问,据材料一“17—18世纪,中西间贸易往来频繁”,可以得出中外交流历史悠久。据材料一“到18世纪中期,中国服饰装扮的化妆舞会在欧洲变得非常普遍,一度晋升为欧洲大众的时尚活动”“以穿着中国式服装为主要特征的化妆舞会首先在巴黎和维也纳出现,之后迅速在欧洲宫廷普及”,可以得出在服饰的变化上参与群体扩大。据材料一 “法国的朱里欧·莱蒙多·马萨里诺主教拥有十件在法国巴黎定制的中式彩色哔叽面料的服装。真丝面料制成的‘华托裙’也常常出现在法国画家让·安托万·华托的笔下,这种裙子装饰有中国特有的纹样图案,具有浓郁的‘中国风’情调,是当时很多欧洲贵族妇女喜爱的服饰”,可以得出西方服饰在借鉴中有所创新且保留了一定的民族特色。第(2)问第①小问,根据材料一“法国的朱里欧·莱蒙多·马萨里诺主教拥有十件在法国巴黎定制的中式彩色哔叽面料的服装”,可以得出法国主教拥有中式彩色哔叽面料的服装。据材料一“在法国画家让·安托万·华托的笔下,这种裙子装饰有中国特有的纹样图案,具有浓郁的‘中国风’情调”,可以得出艺术家绘制具有中国风的裙子。据材料一“是当时很多欧洲贵族妇女喜爱的服饰。法国还设立了一些中国舞场、中国娱乐剧院等场所”,可以得出欧洲贵族妇女喜爱中国风的服饰。据材料一“以穿着中国式服装为主要特征的化妆舞会首先在巴黎和维也纳出现,之后迅速在欧洲宫廷普及。到18世纪中期,中国服饰装扮的化妆舞会在欧洲变得非常普遍,一度晋升为欧洲大众的时尚活动”,可以得出中国服饰装扮的化妆舞会出现。第②小问,根据所学知识可知,欧洲出现“中国风”,首先由于当时新航路的开辟,中西方交流加强,中国的服饰元素传入欧洲。同时中西方贸易加强,近代商品贸易发展,也使欧洲出现“中国风”。第(3)问,根据材料二“西式服饰主要用洋布、呢革,国内既不能生产也不会缝制,只得依赖进口。这就导致了西式服饰价格昂贵,而且随着易服的进行,国内洋货一时泛滥,极大地冲击了传统的纺织业”,可以得出冲击了中国传统的纺织业。根据材料二“甲午中日战争之后,清廷放宽了对民间设厂的限制,进一步为近代纺织工业创造了良好的政策基础”,可以得出刺激了中国近代纺织工业和制衣业的发展。根据材料二“新军的服饰被大量的绿营城防官兵模仿,通商口岸的少年纷纷模仿出洋归国的留学生穿着洋装,新政以来军、警、学界易服的举动,导致服制材料发生了剧变”,可以得出丰富了中国服饰的材料。根据材料二 “自政府改装以来,风气所趋,官民竞用外货,以致绸缎废弃,工商歇业。资本日益消耗,劳动者多有流亡,为他人开绝大之道场”,可以得出导致民族服饰业的曲折发展。根据所学知识,服饰的变化也在一定程度上冲击了传统社会等级秩序。

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享