第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流 同步练(含解析) 高二历史统编版选择性必修3

文档属性

| 名称 | 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流 同步练(含解析) 高二历史统编版选择性必修3 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 252.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-03 15:25:20 | ||

图片预览

文档简介

第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

一、选择题(每小题4分,共48分)

1.第一次世界大战之初,各交战国抱着短期取胜的如意算盘冲上战场,然而战争很快进入胶着状态,速战速决化为泡影。导致“速战速决成为泡影”的战役是( )。

A.马恩河战役 B.索姆河战役

C.凡尔登战役 D.日德兰海战

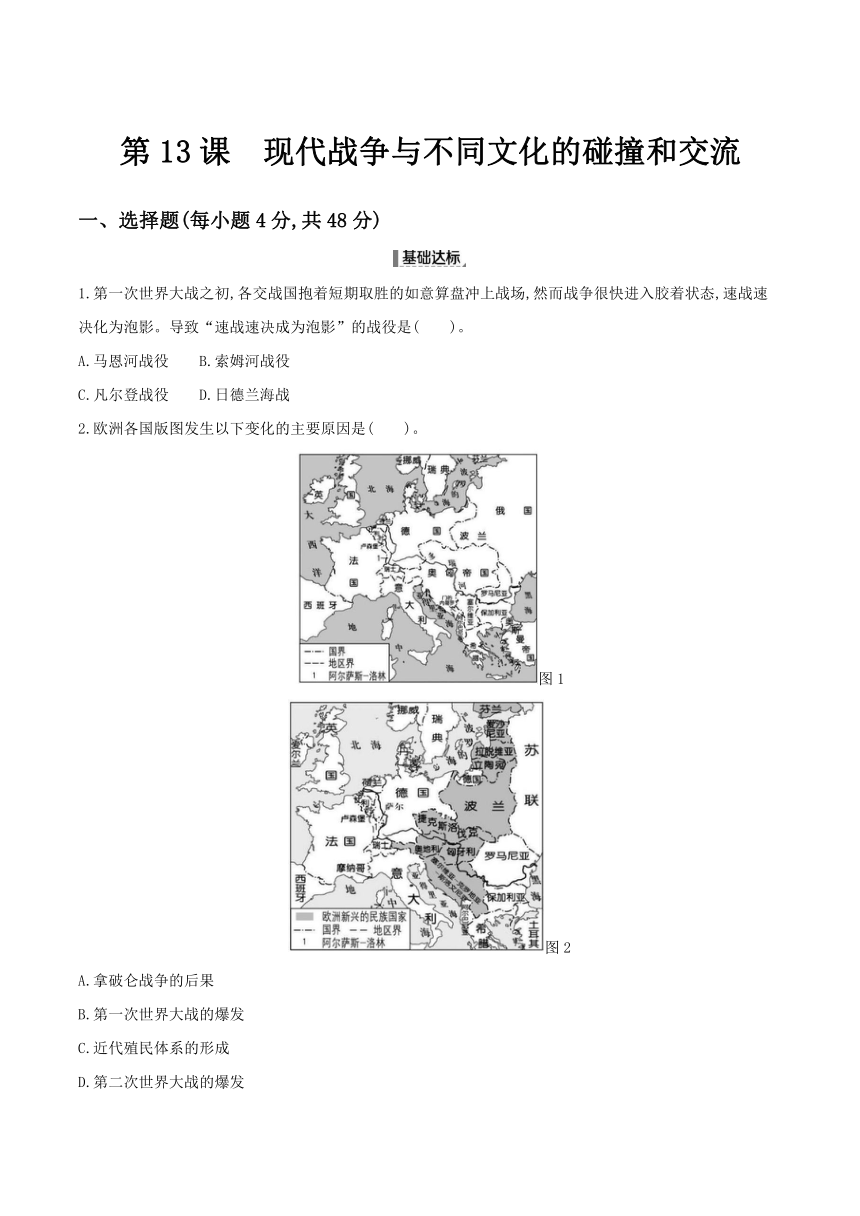

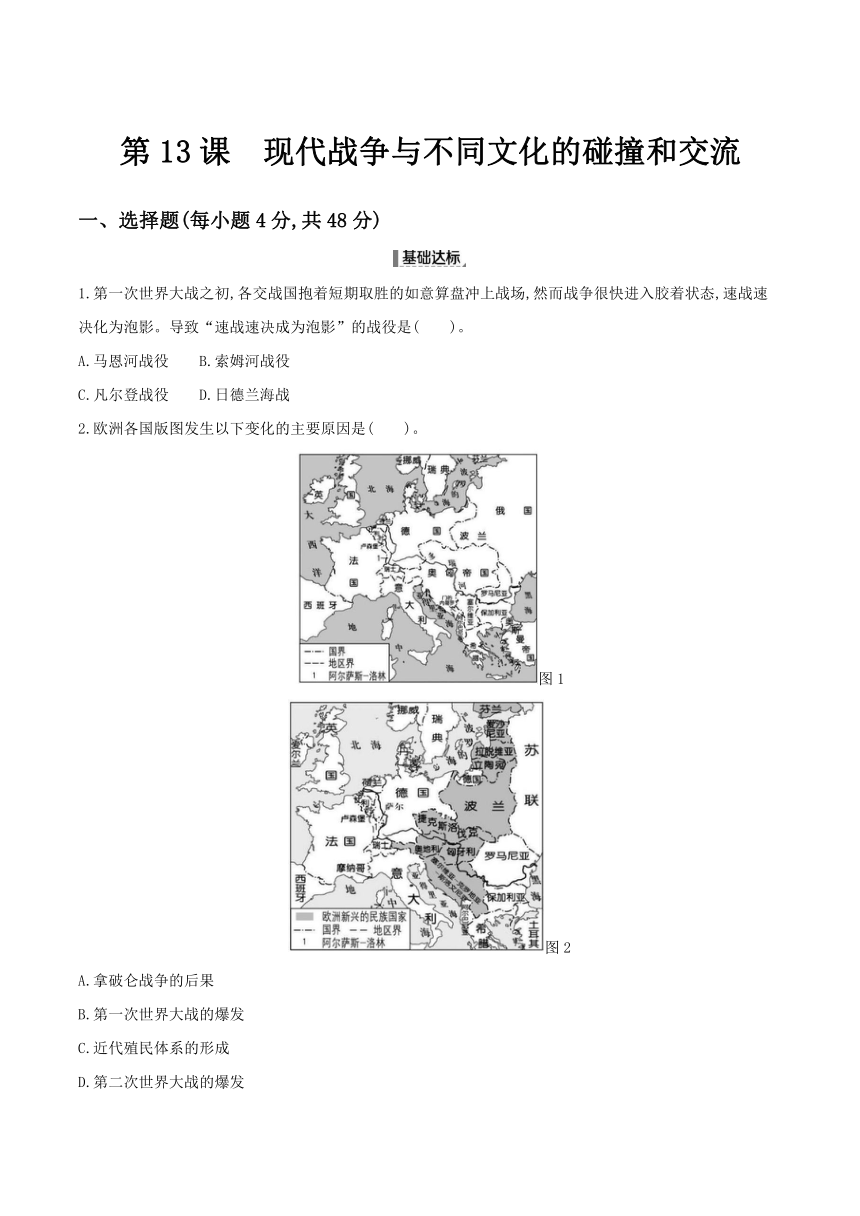

2.欧洲各国版图发生以下变化的主要原因是( )。

图1

图2

A.拿破仑战争的后果

B.第一次世界大战的爆发

C.近代殖民体系的形成

D.第二次世界大战的爆发

3.下表反映出二战后世界发展的趋势是( )。

A.两极格局形成

B.殖民体系的瓦解

C.第三世界崛起

D.区域集团化加强

4.1946年,戴高乐强调,“同海外领地联结在一起,法国是一个大国,失去这些领地,法国将不再成为大国”;1958年,他又宣布法兰西共同体之中的成员国“享有自治权,他们应当民主地、自主地管理自己”。戴高乐的这一转变主要是由于( )。

A.法国经济的衰退

B.民族独立运动的高涨

C.两极格局的影响

D.法国殖民体系的崩溃

5.一战中,英、法等宗主国殖民者鼓励非洲属民去杀死“白人”敌人,在此之前,这些“白人”的生命还被看成是神圣的。最终,大约15万非洲士兵和搬运工人在战争中失去生命。殖民者的行为客观上( )。

A.使世界殖民体系土崩瓦解

B.反映了欧洲实力迅速衰落

C.利于民族自决原则的传播

D.打破了非洲封闭隔绝状态

6.(原创)1920 年,萨克拉斯·雅克奇等外籍人士在埃及成立了共产主义小组——社会科学小组,并创办了名为《文学和科学》的刊物作为宣传新思想的载体,他们中的大部分是社会地位较高、经济条件较好的旅埃希腊人。据此可知( )。

A.埃及民族资产阶级登上政治舞台

B.国际进步力量推动埃及革命斗争

C.埃及已经成立无产阶级革命政党

D.马克思主义成为埃及新思想主流

7.有学者指出:第二次世界大战是人类进步文化和反动文化之间的一场大搏斗。战争和文化是有矛盾的,因为战争会给文化造成破坏。然而,正是通过战火的提炼,人类的文化才得以净化和升华,进入一个新境界。该学者意在强调现代战争( )。

A.给文化带来割裂与冲击

B.以军事手段推动文化交流

C.导致世界文化发展中断

D.是人类文明发展的双刃剑

8.二战期间,大批犹太难民辗转来到上海避难。他们中的多数人喜欢吃上海菜和中式点心,甚至还会说几句上海话,有的人喜欢中国戏剧,还会打太极拳。这反映了( )。

A.战争阻断民族发展进程

B.上海国际地位显著提升

C.人口迁徙推动文化交流

D.中国文化影响范围扩大

9.下图所示为创作于1956年的漫画《苏伊士运河的巨人》,轮船正以“国际交流”的名义通过苏伊士运河,时任埃及总统的纳赛尔高举印有“阿拉伯民族主义”的旗子,将其拦住。在纳赛尔后方垂钓的是时任苏联外交部长的谢皮洛夫。该漫画反映出当时( )。

A.反殖民主义情绪高涨

B.埃及沦为大国间激烈斗争的棋子

C.世界殖民体系彻底瓦解

D.苏联掌握解决运河争端的主导权

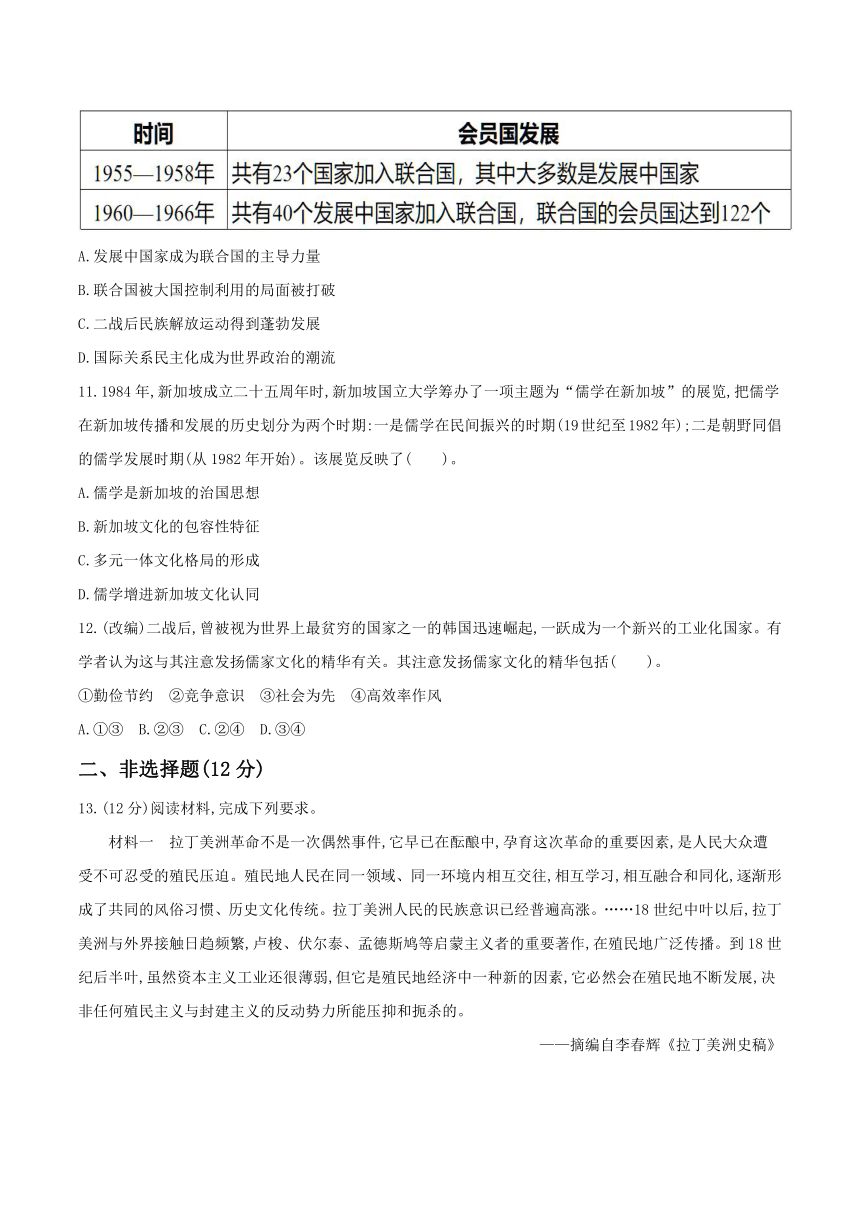

10.下表为20世纪50—60年代联合国会员国的增长统计表(部分)。这说明( )。

A.发展中国家成为联合国的主导力量

B.联合国被大国控制利用的局面被打破

C.二战后民族解放运动得到蓬勃发展

D.国际关系民主化成为世界政治的潮流

11.1984年,新加坡成立二十五周年时,新加坡国立大学筹办了一项主题为“儒学在新加坡”的展览,把儒学在新加坡传播和发展的历史划分为两个时期:一是儒学在民间振兴的时期(19世纪至1982年);二是朝野同倡的儒学发展时期(从1982年开始)。该展览反映了( )。

A.儒学是新加坡的治国思想

B.新加坡文化的包容性特征

C.多元一体文化格局的形成

D.儒学增进新加坡文化认同

12.(改编)二战后,曾被视为世界上最贫穷的国家之一的韩国迅速崛起,一跃成为一个新兴的工业化国家。有学者认为这与其注意发扬儒家文化的精华有关。其注意发扬儒家文化的精华包括( )。

①勤俭节约 ②竞争意识 ③社会为先 ④高效率作风

A.①③ B.②③ C.②④ D.③④

二、非选择题(12分)

13.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 拉丁美洲革命不是一次偶然事件,它早已在酝酿中,孕育这次革命的重要因素,是人民大众遭受不可忍受的殖民压迫。殖民地人民在同一领域、同一环境内相互交往,相互学习,相互融合和同化,逐渐形成了共同的风俗习惯、历史文化传统。拉丁美洲人民的民族意识已经普遍高涨。……18世纪中叶以后,拉丁美洲与外界接触日趋频繁,卢梭、伏尔泰、孟德斯鸠等启蒙主义者的重要著作,在殖民地广泛传播。到18世纪后半叶,虽然资本主义工业还很薄弱,但它是殖民地经济中一种新的因素,它必然会在殖民地不断发展,决非任何殖民主义与封建主义的反动势力所能压抑和扼杀的。

——摘编自李春辉《拉丁美洲史稿》

材料二 第二次世界大战后,许多曾沦为殖民地的国家发起了去西方化的运动,目的是根除旧殖民帝国的影响并消灭它们的权力象征。尽管如此,后殖民时代的民族认同并非总能强大到能根除殖民地的影响或取缔欧洲人的习俗。圣雄甘地呼吁印度人恢复当地习俗,拒绝所有从西方进口的东西,找到印度人的灵观。尼赫鲁则倾向于工业化和世俗化,跟上现代化的趋势,在印度实现西方世界那样的繁荣和进步。

——摘编自[西]胡里奥·克雷斯波·麦克伦南《欧洲:欧洲文明如何塑造现代世界》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析拉丁美洲独立运动爆发的原因。(6分)

(2)根据材料二,指出第二次世界大战后新兴民族国家形成的文化特色。结合所学,谈谈应该如何看待文化的民族性和世界性。(6分)

参考答案

1.A 由材料“速战速决化为泡影”并结合所学可知,一战初期,马恩河战役中英法联军合力打败了德意志帝国军,不仅解除了德军对巴黎的威胁,而且也使威廉二世所希望的速战速决化为泡影,故选A项;索姆河战役是第一次世界大战中规模最大的一次会战,排除B项;凡尔登战役是第一次世界大战中破坏性最大、持续时间最长的战役,排除C项;日德兰海战是第一次世界大战期间英德双方在丹麦日德兰半岛附近北海海域爆发的一场大海战,排除D项。

2.B 从图1到图2可以看出,俄国、奥匈帝国、奥斯曼帝国消失,爱尔兰脱离英国独立,图2出现奥地利、匈牙利、波兰、苏联等,这是因为第一次世界大战后奥匈帝国和奥斯曼帝国解体,巴黎和会“肢解”德国,俄国在一战期间爆发十月革命,苏俄(联)建立,英国实力受到削弱,欧洲政治版图发生变化,故选B项;拿破仑战争时期,俄国一直由沙皇统治,没有出现图2的苏联,排除A项;近代殖民体系的形成主要表现为亚非拉等落后地区沦为殖民地或半殖民地,与图中欧洲国家的变化不符,排除C项;材料反映的是一战后欧洲政治版图的变化,D项与材料不符,排除。

3.B 根据表格内容可知,二战后印度、朝鲜、韩国、中国等之前的殖民地半殖民地国家纷纷独立,这体现了殖民体系趋向瓦解,故选B项;两极格局形成的标志是1955年华约的成立,排除A项;表格内容与第三世界的崛起无关,排除C项;当时印度、朝鲜、韩国、中国等国并没有建立区域集团组织,“区域集团化加强”的说法无从体现,排除D项。

4.B 二战以后,亚、非、拉美地区民族解放运动高涨,镇压起义和维持殖民统治的开支远远超过了殖民国家直接统治殖民地的收益,所以到1958年戴高乐放弃了掌控海外殖民地的做法,转而支持这些地方实行民族独立,故选B项;戴高乐的这一转变主要是受民族独立运动的影响,不是由于法国经济的衰退、两极格局的影响,排除A、C两项;D项应该是戴高乐态度转变的结果,而非原因,排除。

5.C 题干主要描述一战中,英、法等宗主国通过鼓励非洲属民去杀死“白人”敌人,改变了这些非洲属民以往“白人”的生命神圣不可侵犯的观念,使得原本对殖民国家的屈服和尊重逐渐转变为冷静的分析和批判,这有利于民族自决原则的传播,故选C项;世界殖民体系土崩瓦解是在二战后,排除A项;题干所描述的事件并非反映欧洲的实力在衰退,而是殖民者对非洲属民的态度和行为,排除B项;一战之前非洲封闭隔绝的状态就被打破了,排除D项。

6.B 根据材料可知,埃及成立共产主义小组传播新思想,“他们中的大部分是社会地位较高、经济条件较好的旅埃希腊人”说明国际进步力量在推动埃及革命斗争中发挥了重要作用,故B项正确;材料与资产阶级无关,故A项错误;共产主义小组不等于无产阶级革命政党,故C项错误;材料中的共产主义小组宣传的新思想包括马克思主义,但不能说马克思主义是埃及新思想的主流,故D项错误。

7.D 据材料“战争会给文化造成破坏……文化才得以净化和升华”可知,战争既会给文化造成破坏,也会推动文化的升华,是人类文明发展的双刃剑,故选D项;据材料“文化才得以净化和升华”可知,战争不仅给文化带来割裂与冲击,也推动了文化的升华,A项表述不全面,排除A项;据材料“战争会给文化造成破坏”可知,该学者还强调了战争对文化的破坏,B项表述只涉及战争对文化发展的推动作用,不全面,排除B项;据材料“文化才得以净化和升华”可知,现代战争推动文化进入一个新境界,而非导致世界文化发展中断,排除C项。

8.C 根据题干内容可知,在二战期间,辗转来华的犹太难民逐渐习惯并接受了中国的风俗习惯(如喜欢吃上海菜和中式点心,说几句上海话,喜欢中国戏剧,会打太极拳),这反映出人口迁徙推动了不同文化之间的交流,故选C项;“大批犹太难民辗转来到上海”反映的是战争对民族发展的破坏性,“阻断”表述错误,排除A项;题干内容仅述及犹太难民逐渐习惯并接受了中国的风俗习惯,这与上海的国际地位无关,排除B项;题干内容仅述及犹太难民来到上海之后,逐渐习惯并接受了中国的一些风俗,但是并不能据此认为中国文化影响范围扩大,排除D项。

9.A 结合所学知识可知,二战后,世界殖民体系走向崩溃,材料中象征殖民侵略的“轮船”在苏伊士运河遭到埃及总统的拦截,说明当时反殖民主义情绪高涨,A项正确;材料反映的是埃及收回苏伊士运河主权的事件,而非埃及沦为大国间激烈斗争的棋子,排除B项;1990年,纳米比亚的独立标志着世界殖民体系的最终崩溃,排除C项;材料体现不出苏联掌握解决运河争端的主导权,排除D项。

10.C 表格中的两个时期大量发展中国家加入联合国,这说明民族解放运动在二战后得到蓬勃发展,很多国家摆脱了西方殖民统治而独立,故选C项;材料说明发展中国家逐渐成为联合国的重要力量,但不是主导力量,当时联合国仍被美国等大国所控制利用,故排除A、B两项;发展中国家加入联合国有利于促进国际关系民主化,但这并不意味着国际关系民主化就已成为世界政治的潮流,故排除D项。

11.B 据材料内容可知,儒学在新加坡经历从民间流行到官民同倡的阶段,儒学受到大力推崇,这说明新加坡文化具有包容性,故选B项;儒学在新加坡受到推崇,但是并非其治国理念,排除A项;新加坡是一个移民国家,充分尊重本国社会发展历史、多元社会实际,实行多元文化共处的理论,C项中多元一体的说法错误,排除;新加坡在学习儒家文化的同时又吸收了西方文化的精华,创造了一种现代的东方文化,因此D项与材料内容不符,排除。

12.A 结合所学可知,20世纪60—80年代,新加坡、韩国作为亚洲的新兴工业国,引人注目,在经济发展过程中其注意发扬儒家文化的精华,诸如宽容和谐、重视教育、社会为先、吃苦耐劳、勤俭节约等,A项正确。根据所学知识,新加坡、韩国同时注意吸收西方文化的精华,如科学技术、管理知识、竞争意识、高效率作风等,因此②④不符合题意,B、C、D三项错误。

13.【答案】(1)原因:欧洲殖民统治激化了民族矛盾;拉美人民联系加强与启蒙思想的传播,促进了民族民主意识的日益增长;拉美地区民族资本主义经济的发展,为独立运动提供了物质基础;法国大革命动摇了法国在拉丁美洲的殖民统治,也严重削弱了西班牙和葡萄牙对拉丁美洲殖民地的控制;美国的独立鼓舞了拉丁美洲人民。(一点2分,任答三点给6分)

(2)文化特色:形成本土文化与西方文化相结合的新文化。(2分)

认识:要努力维护民族的文化特性,维系自己的文化根脉;要尊重世界文化的多样性,促进文明交流互鉴,推动人类文化的交融与发展。(一点2分,任答两点给4分)

【解析】第(1)问,从拉美国家内部发展的角度看,据材料一“人民大众遭受不可忍受的殖民压迫”可知,长期的殖民统治加剧了殖民地人民与宗主国之间的矛盾,激化了长期存在的民族矛盾;据材料一“在同一领域、同一环境内相互交往,相互学习……民族意识已经普遍高涨”可知,拉美地区各族人民长期相互交流和相互联系促进了当地民族意识高涨;据材料一“卢梭、伏尔泰、孟德斯鸠等启蒙主义者的重要著作,在殖民地广泛传播”可知,启蒙思想在拉美地区的传播促进了当地民族民主意识的觉醒,加快了革命时代的到来;据材料一“虽然资本主义工业还很薄弱,但它是殖民地经济中一种新的因素”可知,当时拉美地区民族资本主义已经发展到一定水平,为民族独立运动奠定了物质基础。从客观有利的国际环境看,当时法国大革命波及了西班牙和葡萄牙,沉重打击了宗主国的势力,同时美国独立战争的爆发和共和制的确立起到了制度借鉴和精神鼓舞的作用。第(2)问第①小问,据材料二“恢复当地习俗,拒绝所有从西方进口的东西”“在印度实现西方世界那样的繁荣和进步”可知,印度在努力恢复本民族文化特色的基础上,积极学习西方先进的工业文明,体现了本土文化与西方文化的相互结合。第②小问,据材料二“呼吁印度人恢复当地习俗……找到印度人的灵观”可知,甘地认为恢复民族文化传统是树立民族自信的保证,这说明国家和民族在发展的过程中需要努力维护民族的文化特性,维系自己的文化根脉;据材料二“跟上现代化的趋势,在印度实现西方世界那样的繁荣和进步”可知,尼赫鲁主张通过学习西方先进的工业文明来实现印度的繁荣发展,这说明不同文明需要相互尊重学习,尊重世界文明发展的多样性,推动人类文化的交融发展。

一、选择题(每小题4分,共48分)

1.第一次世界大战之初,各交战国抱着短期取胜的如意算盘冲上战场,然而战争很快进入胶着状态,速战速决化为泡影。导致“速战速决成为泡影”的战役是( )。

A.马恩河战役 B.索姆河战役

C.凡尔登战役 D.日德兰海战

2.欧洲各国版图发生以下变化的主要原因是( )。

图1

图2

A.拿破仑战争的后果

B.第一次世界大战的爆发

C.近代殖民体系的形成

D.第二次世界大战的爆发

3.下表反映出二战后世界发展的趋势是( )。

A.两极格局形成

B.殖民体系的瓦解

C.第三世界崛起

D.区域集团化加强

4.1946年,戴高乐强调,“同海外领地联结在一起,法国是一个大国,失去这些领地,法国将不再成为大国”;1958年,他又宣布法兰西共同体之中的成员国“享有自治权,他们应当民主地、自主地管理自己”。戴高乐的这一转变主要是由于( )。

A.法国经济的衰退

B.民族独立运动的高涨

C.两极格局的影响

D.法国殖民体系的崩溃

5.一战中,英、法等宗主国殖民者鼓励非洲属民去杀死“白人”敌人,在此之前,这些“白人”的生命还被看成是神圣的。最终,大约15万非洲士兵和搬运工人在战争中失去生命。殖民者的行为客观上( )。

A.使世界殖民体系土崩瓦解

B.反映了欧洲实力迅速衰落

C.利于民族自决原则的传播

D.打破了非洲封闭隔绝状态

6.(原创)1920 年,萨克拉斯·雅克奇等外籍人士在埃及成立了共产主义小组——社会科学小组,并创办了名为《文学和科学》的刊物作为宣传新思想的载体,他们中的大部分是社会地位较高、经济条件较好的旅埃希腊人。据此可知( )。

A.埃及民族资产阶级登上政治舞台

B.国际进步力量推动埃及革命斗争

C.埃及已经成立无产阶级革命政党

D.马克思主义成为埃及新思想主流

7.有学者指出:第二次世界大战是人类进步文化和反动文化之间的一场大搏斗。战争和文化是有矛盾的,因为战争会给文化造成破坏。然而,正是通过战火的提炼,人类的文化才得以净化和升华,进入一个新境界。该学者意在强调现代战争( )。

A.给文化带来割裂与冲击

B.以军事手段推动文化交流

C.导致世界文化发展中断

D.是人类文明发展的双刃剑

8.二战期间,大批犹太难民辗转来到上海避难。他们中的多数人喜欢吃上海菜和中式点心,甚至还会说几句上海话,有的人喜欢中国戏剧,还会打太极拳。这反映了( )。

A.战争阻断民族发展进程

B.上海国际地位显著提升

C.人口迁徙推动文化交流

D.中国文化影响范围扩大

9.下图所示为创作于1956年的漫画《苏伊士运河的巨人》,轮船正以“国际交流”的名义通过苏伊士运河,时任埃及总统的纳赛尔高举印有“阿拉伯民族主义”的旗子,将其拦住。在纳赛尔后方垂钓的是时任苏联外交部长的谢皮洛夫。该漫画反映出当时( )。

A.反殖民主义情绪高涨

B.埃及沦为大国间激烈斗争的棋子

C.世界殖民体系彻底瓦解

D.苏联掌握解决运河争端的主导权

10.下表为20世纪50—60年代联合国会员国的增长统计表(部分)。这说明( )。

A.发展中国家成为联合国的主导力量

B.联合国被大国控制利用的局面被打破

C.二战后民族解放运动得到蓬勃发展

D.国际关系民主化成为世界政治的潮流

11.1984年,新加坡成立二十五周年时,新加坡国立大学筹办了一项主题为“儒学在新加坡”的展览,把儒学在新加坡传播和发展的历史划分为两个时期:一是儒学在民间振兴的时期(19世纪至1982年);二是朝野同倡的儒学发展时期(从1982年开始)。该展览反映了( )。

A.儒学是新加坡的治国思想

B.新加坡文化的包容性特征

C.多元一体文化格局的形成

D.儒学增进新加坡文化认同

12.(改编)二战后,曾被视为世界上最贫穷的国家之一的韩国迅速崛起,一跃成为一个新兴的工业化国家。有学者认为这与其注意发扬儒家文化的精华有关。其注意发扬儒家文化的精华包括( )。

①勤俭节约 ②竞争意识 ③社会为先 ④高效率作风

A.①③ B.②③ C.②④ D.③④

二、非选择题(12分)

13.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 拉丁美洲革命不是一次偶然事件,它早已在酝酿中,孕育这次革命的重要因素,是人民大众遭受不可忍受的殖民压迫。殖民地人民在同一领域、同一环境内相互交往,相互学习,相互融合和同化,逐渐形成了共同的风俗习惯、历史文化传统。拉丁美洲人民的民族意识已经普遍高涨。……18世纪中叶以后,拉丁美洲与外界接触日趋频繁,卢梭、伏尔泰、孟德斯鸠等启蒙主义者的重要著作,在殖民地广泛传播。到18世纪后半叶,虽然资本主义工业还很薄弱,但它是殖民地经济中一种新的因素,它必然会在殖民地不断发展,决非任何殖民主义与封建主义的反动势力所能压抑和扼杀的。

——摘编自李春辉《拉丁美洲史稿》

材料二 第二次世界大战后,许多曾沦为殖民地的国家发起了去西方化的运动,目的是根除旧殖民帝国的影响并消灭它们的权力象征。尽管如此,后殖民时代的民族认同并非总能强大到能根除殖民地的影响或取缔欧洲人的习俗。圣雄甘地呼吁印度人恢复当地习俗,拒绝所有从西方进口的东西,找到印度人的灵观。尼赫鲁则倾向于工业化和世俗化,跟上现代化的趋势,在印度实现西方世界那样的繁荣和进步。

——摘编自[西]胡里奥·克雷斯波·麦克伦南《欧洲:欧洲文明如何塑造现代世界》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析拉丁美洲独立运动爆发的原因。(6分)

(2)根据材料二,指出第二次世界大战后新兴民族国家形成的文化特色。结合所学,谈谈应该如何看待文化的民族性和世界性。(6分)

参考答案

1.A 由材料“速战速决化为泡影”并结合所学可知,一战初期,马恩河战役中英法联军合力打败了德意志帝国军,不仅解除了德军对巴黎的威胁,而且也使威廉二世所希望的速战速决化为泡影,故选A项;索姆河战役是第一次世界大战中规模最大的一次会战,排除B项;凡尔登战役是第一次世界大战中破坏性最大、持续时间最长的战役,排除C项;日德兰海战是第一次世界大战期间英德双方在丹麦日德兰半岛附近北海海域爆发的一场大海战,排除D项。

2.B 从图1到图2可以看出,俄国、奥匈帝国、奥斯曼帝国消失,爱尔兰脱离英国独立,图2出现奥地利、匈牙利、波兰、苏联等,这是因为第一次世界大战后奥匈帝国和奥斯曼帝国解体,巴黎和会“肢解”德国,俄国在一战期间爆发十月革命,苏俄(联)建立,英国实力受到削弱,欧洲政治版图发生变化,故选B项;拿破仑战争时期,俄国一直由沙皇统治,没有出现图2的苏联,排除A项;近代殖民体系的形成主要表现为亚非拉等落后地区沦为殖民地或半殖民地,与图中欧洲国家的变化不符,排除C项;材料反映的是一战后欧洲政治版图的变化,D项与材料不符,排除。

3.B 根据表格内容可知,二战后印度、朝鲜、韩国、中国等之前的殖民地半殖民地国家纷纷独立,这体现了殖民体系趋向瓦解,故选B项;两极格局形成的标志是1955年华约的成立,排除A项;表格内容与第三世界的崛起无关,排除C项;当时印度、朝鲜、韩国、中国等国并没有建立区域集团组织,“区域集团化加强”的说法无从体现,排除D项。

4.B 二战以后,亚、非、拉美地区民族解放运动高涨,镇压起义和维持殖民统治的开支远远超过了殖民国家直接统治殖民地的收益,所以到1958年戴高乐放弃了掌控海外殖民地的做法,转而支持这些地方实行民族独立,故选B项;戴高乐的这一转变主要是受民族独立运动的影响,不是由于法国经济的衰退、两极格局的影响,排除A、C两项;D项应该是戴高乐态度转变的结果,而非原因,排除。

5.C 题干主要描述一战中,英、法等宗主国通过鼓励非洲属民去杀死“白人”敌人,改变了这些非洲属民以往“白人”的生命神圣不可侵犯的观念,使得原本对殖民国家的屈服和尊重逐渐转变为冷静的分析和批判,这有利于民族自决原则的传播,故选C项;世界殖民体系土崩瓦解是在二战后,排除A项;题干所描述的事件并非反映欧洲的实力在衰退,而是殖民者对非洲属民的态度和行为,排除B项;一战之前非洲封闭隔绝的状态就被打破了,排除D项。

6.B 根据材料可知,埃及成立共产主义小组传播新思想,“他们中的大部分是社会地位较高、经济条件较好的旅埃希腊人”说明国际进步力量在推动埃及革命斗争中发挥了重要作用,故B项正确;材料与资产阶级无关,故A项错误;共产主义小组不等于无产阶级革命政党,故C项错误;材料中的共产主义小组宣传的新思想包括马克思主义,但不能说马克思主义是埃及新思想的主流,故D项错误。

7.D 据材料“战争会给文化造成破坏……文化才得以净化和升华”可知,战争既会给文化造成破坏,也会推动文化的升华,是人类文明发展的双刃剑,故选D项;据材料“文化才得以净化和升华”可知,战争不仅给文化带来割裂与冲击,也推动了文化的升华,A项表述不全面,排除A项;据材料“战争会给文化造成破坏”可知,该学者还强调了战争对文化的破坏,B项表述只涉及战争对文化发展的推动作用,不全面,排除B项;据材料“文化才得以净化和升华”可知,现代战争推动文化进入一个新境界,而非导致世界文化发展中断,排除C项。

8.C 根据题干内容可知,在二战期间,辗转来华的犹太难民逐渐习惯并接受了中国的风俗习惯(如喜欢吃上海菜和中式点心,说几句上海话,喜欢中国戏剧,会打太极拳),这反映出人口迁徙推动了不同文化之间的交流,故选C项;“大批犹太难民辗转来到上海”反映的是战争对民族发展的破坏性,“阻断”表述错误,排除A项;题干内容仅述及犹太难民逐渐习惯并接受了中国的风俗习惯,这与上海的国际地位无关,排除B项;题干内容仅述及犹太难民来到上海之后,逐渐习惯并接受了中国的一些风俗,但是并不能据此认为中国文化影响范围扩大,排除D项。

9.A 结合所学知识可知,二战后,世界殖民体系走向崩溃,材料中象征殖民侵略的“轮船”在苏伊士运河遭到埃及总统的拦截,说明当时反殖民主义情绪高涨,A项正确;材料反映的是埃及收回苏伊士运河主权的事件,而非埃及沦为大国间激烈斗争的棋子,排除B项;1990年,纳米比亚的独立标志着世界殖民体系的最终崩溃,排除C项;材料体现不出苏联掌握解决运河争端的主导权,排除D项。

10.C 表格中的两个时期大量发展中国家加入联合国,这说明民族解放运动在二战后得到蓬勃发展,很多国家摆脱了西方殖民统治而独立,故选C项;材料说明发展中国家逐渐成为联合国的重要力量,但不是主导力量,当时联合国仍被美国等大国所控制利用,故排除A、B两项;发展中国家加入联合国有利于促进国际关系民主化,但这并不意味着国际关系民主化就已成为世界政治的潮流,故排除D项。

11.B 据材料内容可知,儒学在新加坡经历从民间流行到官民同倡的阶段,儒学受到大力推崇,这说明新加坡文化具有包容性,故选B项;儒学在新加坡受到推崇,但是并非其治国理念,排除A项;新加坡是一个移民国家,充分尊重本国社会发展历史、多元社会实际,实行多元文化共处的理论,C项中多元一体的说法错误,排除;新加坡在学习儒家文化的同时又吸收了西方文化的精华,创造了一种现代的东方文化,因此D项与材料内容不符,排除。

12.A 结合所学可知,20世纪60—80年代,新加坡、韩国作为亚洲的新兴工业国,引人注目,在经济发展过程中其注意发扬儒家文化的精华,诸如宽容和谐、重视教育、社会为先、吃苦耐劳、勤俭节约等,A项正确。根据所学知识,新加坡、韩国同时注意吸收西方文化的精华,如科学技术、管理知识、竞争意识、高效率作风等,因此②④不符合题意,B、C、D三项错误。

13.【答案】(1)原因:欧洲殖民统治激化了民族矛盾;拉美人民联系加强与启蒙思想的传播,促进了民族民主意识的日益增长;拉美地区民族资本主义经济的发展,为独立运动提供了物质基础;法国大革命动摇了法国在拉丁美洲的殖民统治,也严重削弱了西班牙和葡萄牙对拉丁美洲殖民地的控制;美国的独立鼓舞了拉丁美洲人民。(一点2分,任答三点给6分)

(2)文化特色:形成本土文化与西方文化相结合的新文化。(2分)

认识:要努力维护民族的文化特性,维系自己的文化根脉;要尊重世界文化的多样性,促进文明交流互鉴,推动人类文化的交融与发展。(一点2分,任答两点给4分)

【解析】第(1)问,从拉美国家内部发展的角度看,据材料一“人民大众遭受不可忍受的殖民压迫”可知,长期的殖民统治加剧了殖民地人民与宗主国之间的矛盾,激化了长期存在的民族矛盾;据材料一“在同一领域、同一环境内相互交往,相互学习……民族意识已经普遍高涨”可知,拉美地区各族人民长期相互交流和相互联系促进了当地民族意识高涨;据材料一“卢梭、伏尔泰、孟德斯鸠等启蒙主义者的重要著作,在殖民地广泛传播”可知,启蒙思想在拉美地区的传播促进了当地民族民主意识的觉醒,加快了革命时代的到来;据材料一“虽然资本主义工业还很薄弱,但它是殖民地经济中一种新的因素”可知,当时拉美地区民族资本主义已经发展到一定水平,为民族独立运动奠定了物质基础。从客观有利的国际环境看,当时法国大革命波及了西班牙和葡萄牙,沉重打击了宗主国的势力,同时美国独立战争的爆发和共和制的确立起到了制度借鉴和精神鼓舞的作用。第(2)问第①小问,据材料二“恢复当地习俗,拒绝所有从西方进口的东西”“在印度实现西方世界那样的繁荣和进步”可知,印度在努力恢复本民族文化特色的基础上,积极学习西方先进的工业文明,体现了本土文化与西方文化的相互结合。第②小问,据材料二“呼吁印度人恢复当地习俗……找到印度人的灵观”可知,甘地认为恢复民族文化传统是树立民族自信的保证,这说明国家和民族在发展的过程中需要努力维护民族的文化特性,维系自己的文化根脉;据材料二“跟上现代化的趋势,在印度实现西方世界那样的繁荣和进步”可知,尼赫鲁主张通过学习西方先进的工业文明来实现印度的繁荣发展,这说明不同文明需要相互尊重学习,尊重世界文明发展的多样性,推动人类文化的交融发展。

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享