第15课 文化遗产:全人类共同的财富 同步练(含解析) 高二历史统编版选择性必修3

文档属性

| 名称 | 第15课 文化遗产:全人类共同的财富 同步练(含解析) 高二历史统编版选择性必修3 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 67.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-03 15:16:55 | ||

图片预览

文档简介

第15课 文化遗产:全人类共同的财富

一、选择题(每小题4分,共48分)

1.下图所示是发现于山西襄汾的陶寺遗址,它是中原龙山文化的代表性遗址。遗址中有宫殿建筑、天文建筑以及各种礼器,阶级、阶层分化也比较明显,有专家认为其具备了国家的初始形态。陶寺社会即将步入( )。

A.旧石器时代 B.万邦时代

C.奴隶制国家阶段 D.封建制国家阶段

2.某同学在寒假随家人游览了某处世界文化遗产。在他的回忆中,寺庙第一层回廊的浮雕题材主要取自《罗摩衍那》和《摩诃婆罗多》两大史诗;从第二层回廊走向第三层回廊的中庭则展现了高棉(中南半岛南部民族之一)历史人物浮雕。据此可知,这处遗产最可能属于( )。

A.非物质文化遗产

B.文化和自然双重遗产

C.近代历史建筑群

D.古代文明的遗迹

3.2003年,阿富汗巴米扬山谷的文化景观和考古遗址面临被毁坏的危险,被列入《濒危世界遗产名录》。其主要原因是( )。

A.蜕变加剧

B.武装冲突的爆发

C.大规模公共工程的威胁

D.旅游业迅速发展

4.世界遗产委员会评价苏州的古典园林:咫尺之内再造乾坤。这些建造于16—18世纪的园林,以其精雕细琢的设计,折射出中国文化中取法自然而又超越自然的深邃意境。据此可知,苏州园林属于( )。

A.文化遗产 B.自然遗产

C.文化与自然双重遗产 D.非物质文化遗产

5.1874年,俄罗斯的亚历山大二世在布鲁塞尔召开了一次国际会议,批准了《关于战争法规和惯例的国际宣言》,宣称:“文化遗产是属于人类的共同遗产,艺术财富一旦被毁就无法弥补,它们的文化价值对所有人都是有价值的,并不只属于它们所属的国家。”这一宣言( )。

A.符合文化遗产保护国际化的要求

B.提高了民众对文物保护的自觉性

C.避免了文化遗产遭受战争的破坏

D.确立了世界文物保护的基本规则

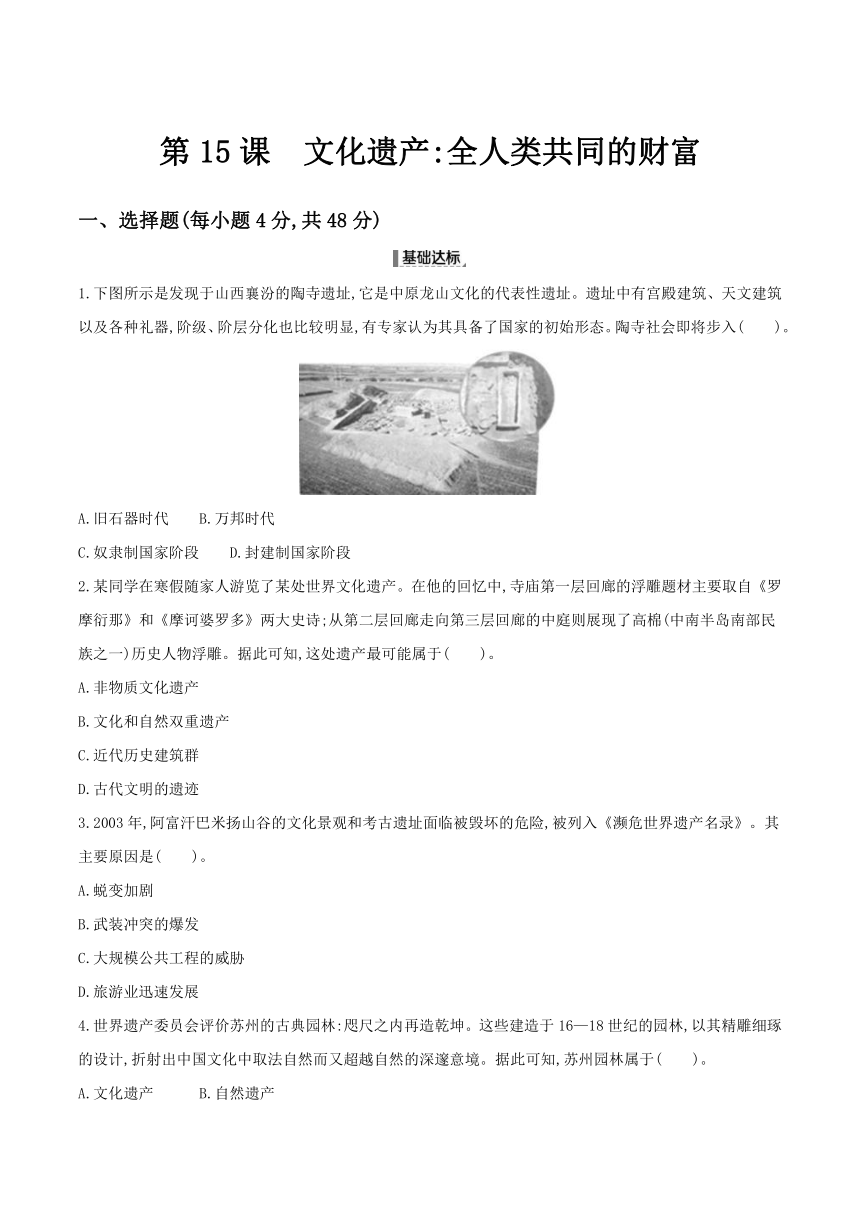

6.下图所示为位于中国的世界遗产数量统计情况(1987—2010年)。这组数据的变化趋势反映出( )。

A.中国的文化遗产门类较齐全

B.世界遗产的空间分布不均衡

C.中国人的文化素养普遍提高

D.中国与世界的联系不断增强

7.据天津媒体报道,杨柳青年画动画版哏儿都娃娃以动画这种新媒体形式让年画动了起来,在传统艺术的基础上结合当下流行的古风新意的形式,让传统年画中的娃娃更符合如今孩子的卡通心理,突出作品的亲和力和感召力。这种做法的最深刻意义是( )。

A.颠覆了原有的年画作品表现形式

B.使人们的生活更加丰富多彩

C.有利于中华传统文化的接续传承

D.赋予了传统艺术新的生命力

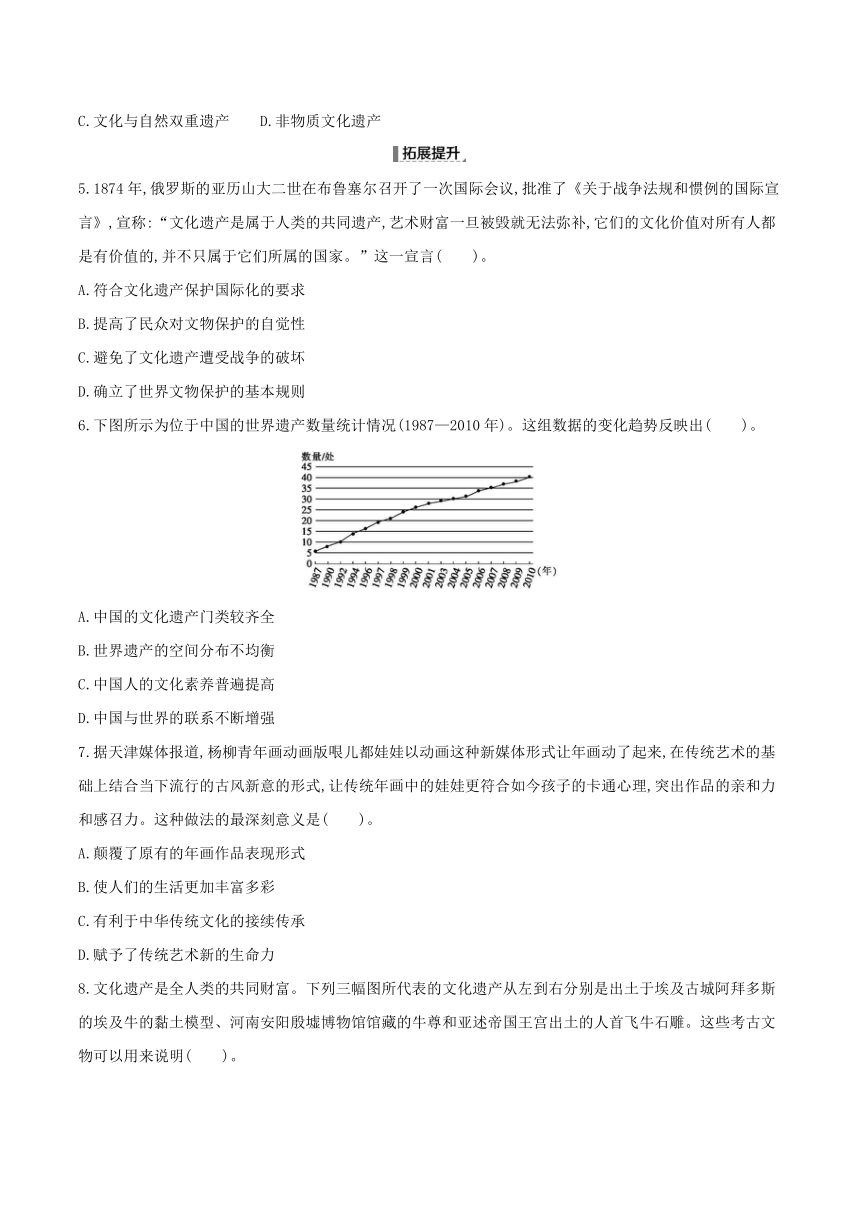

8.文化遗产是全人类的共同财富。下列三幅图所代表的文化遗产从左到右分别是出土于埃及古城阿拜多斯的埃及牛的黏土模型、河南安阳殷墟博物馆馆藏的牛尊和亚述帝国王宫出土的人首飞牛石雕。这些考古文物可以用来说明( )。

A.世界生产方式的全球化历程

B.社交和宗教仪式的重要性

C.人类生产生活方式的重大变化

D.埃及文化的世界价值与意义

9.(改编)2003年5月《美国新闻与世界报道》的报道说,人口生态学家威廉·萨瑟兰对6 809种人类语言的濒危程度进行统计后发现:“从人口规模和下降趋势来看,人类语言的濒危程度比鸟类或哺乳动物要大得多。”这表明( )。

A.非物质文化遗产保护的紧迫性

B.经济全球化加速部分语言濒危

C.文化遗产具有突出的普遍价值

D.自然与文化遗产地位同等重要

10.2022年11月7日,由北京市文物局、北京中轴线申遗保护工作办公室主办的“数字传承,链接未来”的纪念《保护世界文化和自然遗产公约》50周年主题活动拉开帷幕,此次活动分别展现了几代人对北京中轴线文化遗产的保护、创新与传承,同时一系列数字化成果也于当天发布。该活动旨在( )。

A.培育社会主义核心价值观

B.推动文化遗产和数字化的融合

C.建立历史文化名城保护制度

D.确保文化遗产的真实性和完整性

11.(原创)2019年在第43届世界遗产委员会会议上,中国“良渚古城遗址”被列入《世界遗产名录》。至此,中国共有55项世界遗产,其中文化遗产37项,自然遗产14项,文化和自然双遗产4项。这表明( )。

A.中国拥有出众的自然风光

B.中国灿烂文化从未中断

C.改革开放取得重大成就

D.文化遗产保护受到重视

12.(原创)2023年7月26日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平来到三星堆博物馆文物保护与修复馆。他指出,文物保护修复是一项长期任务,要加大国家支持力度,加强人才队伍建设,发扬严谨细致的工匠精神,一件一件来,久久为功,做出更大成绩。他强调文物保护应注意的原则是( )。

A.不干预原则 B.创造性原则

C.真实性原则 D.艺术性原则

二、非选择题(12分)

13.(12分)近代以来,长城的国家象征意义不断形成和发展。阅读材料,回答问题。

材料 在鸦片战争前,长城在中国主要作为一种沧桑、悲凉的象征物为人们所认识,并且具有浓厚的保守和令人畏惧的负面色彩。

鸦片战争后,一些文人志士开始通过长城来表达忧国忧民、保家卫国的思想,如林则徐就曾在遣戍伊犁途经凉州时写下“关山万里残宵梦,犹听江东战鼓声”的诗句,长城在这一时期初现国家象征意义的端倪。

1933年开始,中国先后出现了“血肉长城”“钢铁长城”等词语,特别是之后最流行的救亡歌曲《义勇军进行曲》,歌中唱道:“起来,不愿做奴隶的人们!把我们的血肉,铸成我们新的长城!”。此后以长城为题材的歌曲、照片、绘画、诗歌等如雨后春笋般层出不穷,万里长城作为中华民族和中国国家象征的观念为广大民众所普遍认同。

新中国成立前夕,《解放日报》发表了毛泽东的《清平乐·六盘山》,其中的一句“不到长城非好汉,屈指行程二万”展现了强烈的鼓舞力量与乐观精神。新中国成立以后,在明确指代国家及政权的元素上开始大量使用“长城”符号或形象,如中国人民银行发行的历套人民币上几乎都有长城的形界,在新中国的外交活动中长城元素也被大量使用。长城的象征意义也发生了微妙变化。

——摘编自王雁《论长城国家象征意义的形成》

根据材料并结合所学知识,对中国近代以来长城国家象征意义的形成进行评述。(12分)

参考答案

1.C 根据材料“阶级、阶层分化也比较明显”“具备了国家的初始形态”等信息并结合所学知识可知,陶寺文明正在迈入奴隶制国家阶段,故选C项。

2.D 根据“题材主要取自《罗摩衍那》和《摩诃婆罗多》……从第二层回廊走向第三层回廊的中庭则展现了高棉(中南半岛南部民族之一)历史人物浮雕”并结合所学可知,这是世界文化遗产——吴哥窟,其属于古代文明的遗迹,D项正确;吴哥窟属于文化遗产,并不是非物质文化遗产,排除A项;吴哥窟不属于自然遗产,排除B项;吴哥窟不是近代建造的,排除C项。

3.B 由所学知识可知,阿富汗近几十年武装冲突频仍,故B项正确。

4.A 根据材料可知,苏州园林取法自然而又超越自然,是中国古人咫尺之内再造乾坤的典范。结合所学知识可知,苏州园林体现了建筑物和建筑群的文化价值,属于不可移动的物质文化遗产,故选A项;自然遗产指具有突出的普遍价值的由物质和生物结构或这类结构群组成的自然面貌、具有突出的普遍价值的地质和自然地理结构以及明确划为受威胁的动物和植物生境区、具有突出的普遍价值的自然景观或明确划分的自然区域,与材料不符,排除B项;文化与自然双重遗产是指同时具备自然遗产与文化遗产两种条件者,排除C项;非物质文化遗产是指各族人民世代相传,并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式,以及与传统文化表现形式相关的实物和场所,苏州园林属于物质文化遗产,排除D项。

5.A 依据材料并结合所学知识可知,该宣言指出文化遗产是人类的共同财富,宣称文化遗产保护不应仅限于国家,这符合这一时期文化遗产保护国际化的要求,故A项正确;材料中的宣言并未反映其在民众中所起到的实际效果,B项错误;使文物自此避免遭受战争的破坏说法过于绝对,不符合史实,C项错误;材料与世界文物保护的基本规则无关,D项错误。

6.D 据材料可知,20世纪80年代后期以来,中国得到国际社会认可的世界遗产数量不断增加,这一方面源于中国国际影响力的提升,另一方面也反映了世界对中国的了解加深,D项正确;材料统计的是位于中国的世界遗产数量,没有涉及文化遗产门类,排除A项;材料统计的是位于中国的世界遗产数量,没有涉及世界遗产的空间分布,排除B项;中国人的文化素养普遍提高与中国的世界遗产数量增加没有关系,排除C项。

7.C “在传统艺术的基础上结合当下流行的古风新意的形式,让传统年画中的娃娃更符合如今孩子的卡通心理,突出作品的亲和力和感召力”说明这种方式让传统文化得到更为广泛的传播,延续了中华传统文化的生命力,故选C项;“颠覆”说法错误,排除A项;“让传统年画中的娃娃更符合如今孩子的卡通心理,突出作品的亲和力和感召力”只是艺术化的反映,并没有使人们的生活丰富多彩,排除B项;这种做法赋予了传统艺术新的生命力,但不是其“最深刻意义”,排除D项。

8.C 据题干信息可知,三幅考古文物图共同指向“牛”,由此可知古代埃及、中国、亚述帝国的农业、畜牧业有较大发展,相关的手工业、艺术等行业也发展起来,故选C项;“全球化”开始于新航路开辟后,排除A项;以上三件考古文物与宗教仪式没有逻辑关系,排除B项;“埃及文化的世界价值与意义”以偏概全,无法说明牛尊、人首飞牛石雕的价值,排除D项。

9.A 据材料“人类语言的濒危程度比鸟类或哺乳动物要大得多”及所学知识可知,语言属于非物质文化遗产,根据其濒危程度可以得出,非物质文化遗产保护具有紧迫性,故A项正确;材料并未体现经济全球化,排除B项;材料并未体现文化遗产具有突出的普遍价值,排除C项;材料没有提及自然遗产,排除D项。

10.B 根据“数字传承”“纪念《保护世界文化和自然遗产公约》50周年主题活动”可知,该活动通过数字技术保护文化遗产,旨在推动文化遗产和数字化的融合,B项正确;培育社会主义核心价值观并不是此次活动的目的,排除A项;题干未涉及制度建设,排除C项;该活动无法确保文化遗产的真实性和完整性,排除D项。

11.D 材料表明,在世界遗产委员会会议上,中国“良渚古城遗址”被列入《世界遗产名录》,中国共有55项世界遗产,这说明中国的文化遗产保护受到重视,故D项正确;A项只能表明自然遗产,排除;材料无法体现中国灿烂文化从未中断,排除B项;中国诸多遗产被列入《世界遗产名录》的原因是中国本身的自然文化资源丰富及中国综合国力的提高,C项所述为背景之一,并非材料主旨,排除。

12.C 材料反映的是文物保护与修复问题,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平强调对文物的保护要以历史的真实性为第一要义,故C项正确;对文物的修复是在最大限度保证真实性的前提下对文物的最小干预,而不是不干预,故A项错误;对文物的修复要保持文物的真实性,而不是创造性和艺术性,故B、D两项错误。

13.【答案】形成历程:从初步萌生到民间认同再到官方确定。(或从民众到国家)

意涵发展:最初主要作为中国古老文明的象征,鸦片战争尤其是抗战以来侧重于指代中国人民的悲壮与不屈、团结与抗争及对家园与和平的捍卫;新中国成立后则侧重于指代中国的壮丽山河、昂扬精神及对和平的期许。(概述长城国家象征意义的形成历程与意涵发展,能从两个层面作答)

长城自身古老、坚固的特点,雄伟、壮丽的形象以及其抵御外敌、维护和平的基本功能;近代以来中国抗击外国侵略、探索救亡图存之路,实现民族复兴的政治需要;新中国成立后巩固人民民主政权、进行社会主义建设以及展现独立自主和平外交的现实选择。(分析长城国家象征意义形成与发展的原因) (能从以上三个角度论述,言之成理即可)

长城国家象征意义的形成与发展也是近代以来中国人民实现民族独立、人民解放和国家富强的奋进历程的直接反映,对于凝聚和动员全民族的力量取得民主革命胜利、实现民族独立,对于巩固和建设社会主义新中国、实现民族复兴起到极其宝贵的精神激励作用。(阐述长城国家象征意义形成与发展的认识评价)(12分)

【解析】形成历程:据材料“在鸦片战争前,长城在中国主要作为一种沧桑、悲凉的象征物为人们所认识……”“鸦片战争后,一些文人志士开始通过长城来表达忧国忧民、保家卫国的思想……”“1933年开始……万里长城作为中华民族和中国国家象征的观念为广大民众所普遍认同……”“新中国成立以后,在明确指代国家及政权的元素上开始大量使用‘长城’符号或形象”可知,从初步萌生到民间认同再到官方确定(或从民众到国家)。意涵发展:据材料“在鸦片战争前,长城在中国主要作为一种沧桑、悲凉的象征物为人们所认识……鸦片战争后,一些文人志士开始通过长城来表达忧国忧民、保家卫国的思想……新中国成立以后,在明确指代国家及政权的元素上开始大量使用‘长城’符号或形象”可知,最初主要作为中国古老文明的象征,鸦片战争尤其是抗战以来侧重指代中国人民的悲壮与不屈、团结与抗争及对家园与和平的捍卫;新中国成立后则侧重指代中国的壮丽山河、昂扬精神及对和平的期许。题目要求对长城国家象征意义的形成进行评述,一般先叙述长城国家象征意义发展的原因,再对此进行评价。长城国家象征意义的发展经历了三个阶段,分别是鸦片战争前、鸦片战争后(尤其是抗日战争后)、新中国成立后。由于时代特征的差异,三个阶段中长城国家象征意义具有明显的时代特色,长城自身古老、坚固的特点,雄伟、壮丽的形象以及其抵御外敌、维护和平的基本功能;近代以来中国抗击外国侵略、探索救亡图存之路,实现民族复兴的政治需要;新中国成立后巩固人民民主政权、进行社会主义建设以及展现独立自主和平外交的现实选择。长城国家象征意义的形成与发展也是近代以来中国人民实现民族独立、人民解放和国家富强的奋进历程的直接反映,对于凝聚和动员全民族的力量取得民主革命胜利、实现民族独立,对于巩固和建设社会主义新中国、实现民族复兴起到极其宝贵的精神激励作用。

一、选择题(每小题4分,共48分)

1.下图所示是发现于山西襄汾的陶寺遗址,它是中原龙山文化的代表性遗址。遗址中有宫殿建筑、天文建筑以及各种礼器,阶级、阶层分化也比较明显,有专家认为其具备了国家的初始形态。陶寺社会即将步入( )。

A.旧石器时代 B.万邦时代

C.奴隶制国家阶段 D.封建制国家阶段

2.某同学在寒假随家人游览了某处世界文化遗产。在他的回忆中,寺庙第一层回廊的浮雕题材主要取自《罗摩衍那》和《摩诃婆罗多》两大史诗;从第二层回廊走向第三层回廊的中庭则展现了高棉(中南半岛南部民族之一)历史人物浮雕。据此可知,这处遗产最可能属于( )。

A.非物质文化遗产

B.文化和自然双重遗产

C.近代历史建筑群

D.古代文明的遗迹

3.2003年,阿富汗巴米扬山谷的文化景观和考古遗址面临被毁坏的危险,被列入《濒危世界遗产名录》。其主要原因是( )。

A.蜕变加剧

B.武装冲突的爆发

C.大规模公共工程的威胁

D.旅游业迅速发展

4.世界遗产委员会评价苏州的古典园林:咫尺之内再造乾坤。这些建造于16—18世纪的园林,以其精雕细琢的设计,折射出中国文化中取法自然而又超越自然的深邃意境。据此可知,苏州园林属于( )。

A.文化遗产 B.自然遗产

C.文化与自然双重遗产 D.非物质文化遗产

5.1874年,俄罗斯的亚历山大二世在布鲁塞尔召开了一次国际会议,批准了《关于战争法规和惯例的国际宣言》,宣称:“文化遗产是属于人类的共同遗产,艺术财富一旦被毁就无法弥补,它们的文化价值对所有人都是有价值的,并不只属于它们所属的国家。”这一宣言( )。

A.符合文化遗产保护国际化的要求

B.提高了民众对文物保护的自觉性

C.避免了文化遗产遭受战争的破坏

D.确立了世界文物保护的基本规则

6.下图所示为位于中国的世界遗产数量统计情况(1987—2010年)。这组数据的变化趋势反映出( )。

A.中国的文化遗产门类较齐全

B.世界遗产的空间分布不均衡

C.中国人的文化素养普遍提高

D.中国与世界的联系不断增强

7.据天津媒体报道,杨柳青年画动画版哏儿都娃娃以动画这种新媒体形式让年画动了起来,在传统艺术的基础上结合当下流行的古风新意的形式,让传统年画中的娃娃更符合如今孩子的卡通心理,突出作品的亲和力和感召力。这种做法的最深刻意义是( )。

A.颠覆了原有的年画作品表现形式

B.使人们的生活更加丰富多彩

C.有利于中华传统文化的接续传承

D.赋予了传统艺术新的生命力

8.文化遗产是全人类的共同财富。下列三幅图所代表的文化遗产从左到右分别是出土于埃及古城阿拜多斯的埃及牛的黏土模型、河南安阳殷墟博物馆馆藏的牛尊和亚述帝国王宫出土的人首飞牛石雕。这些考古文物可以用来说明( )。

A.世界生产方式的全球化历程

B.社交和宗教仪式的重要性

C.人类生产生活方式的重大变化

D.埃及文化的世界价值与意义

9.(改编)2003年5月《美国新闻与世界报道》的报道说,人口生态学家威廉·萨瑟兰对6 809种人类语言的濒危程度进行统计后发现:“从人口规模和下降趋势来看,人类语言的濒危程度比鸟类或哺乳动物要大得多。”这表明( )。

A.非物质文化遗产保护的紧迫性

B.经济全球化加速部分语言濒危

C.文化遗产具有突出的普遍价值

D.自然与文化遗产地位同等重要

10.2022年11月7日,由北京市文物局、北京中轴线申遗保护工作办公室主办的“数字传承,链接未来”的纪念《保护世界文化和自然遗产公约》50周年主题活动拉开帷幕,此次活动分别展现了几代人对北京中轴线文化遗产的保护、创新与传承,同时一系列数字化成果也于当天发布。该活动旨在( )。

A.培育社会主义核心价值观

B.推动文化遗产和数字化的融合

C.建立历史文化名城保护制度

D.确保文化遗产的真实性和完整性

11.(原创)2019年在第43届世界遗产委员会会议上,中国“良渚古城遗址”被列入《世界遗产名录》。至此,中国共有55项世界遗产,其中文化遗产37项,自然遗产14项,文化和自然双遗产4项。这表明( )。

A.中国拥有出众的自然风光

B.中国灿烂文化从未中断

C.改革开放取得重大成就

D.文化遗产保护受到重视

12.(原创)2023年7月26日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平来到三星堆博物馆文物保护与修复馆。他指出,文物保护修复是一项长期任务,要加大国家支持力度,加强人才队伍建设,发扬严谨细致的工匠精神,一件一件来,久久为功,做出更大成绩。他强调文物保护应注意的原则是( )。

A.不干预原则 B.创造性原则

C.真实性原则 D.艺术性原则

二、非选择题(12分)

13.(12分)近代以来,长城的国家象征意义不断形成和发展。阅读材料,回答问题。

材料 在鸦片战争前,长城在中国主要作为一种沧桑、悲凉的象征物为人们所认识,并且具有浓厚的保守和令人畏惧的负面色彩。

鸦片战争后,一些文人志士开始通过长城来表达忧国忧民、保家卫国的思想,如林则徐就曾在遣戍伊犁途经凉州时写下“关山万里残宵梦,犹听江东战鼓声”的诗句,长城在这一时期初现国家象征意义的端倪。

1933年开始,中国先后出现了“血肉长城”“钢铁长城”等词语,特别是之后最流行的救亡歌曲《义勇军进行曲》,歌中唱道:“起来,不愿做奴隶的人们!把我们的血肉,铸成我们新的长城!”。此后以长城为题材的歌曲、照片、绘画、诗歌等如雨后春笋般层出不穷,万里长城作为中华民族和中国国家象征的观念为广大民众所普遍认同。

新中国成立前夕,《解放日报》发表了毛泽东的《清平乐·六盘山》,其中的一句“不到长城非好汉,屈指行程二万”展现了强烈的鼓舞力量与乐观精神。新中国成立以后,在明确指代国家及政权的元素上开始大量使用“长城”符号或形象,如中国人民银行发行的历套人民币上几乎都有长城的形界,在新中国的外交活动中长城元素也被大量使用。长城的象征意义也发生了微妙变化。

——摘编自王雁《论长城国家象征意义的形成》

根据材料并结合所学知识,对中国近代以来长城国家象征意义的形成进行评述。(12分)

参考答案

1.C 根据材料“阶级、阶层分化也比较明显”“具备了国家的初始形态”等信息并结合所学知识可知,陶寺文明正在迈入奴隶制国家阶段,故选C项。

2.D 根据“题材主要取自《罗摩衍那》和《摩诃婆罗多》……从第二层回廊走向第三层回廊的中庭则展现了高棉(中南半岛南部民族之一)历史人物浮雕”并结合所学可知,这是世界文化遗产——吴哥窟,其属于古代文明的遗迹,D项正确;吴哥窟属于文化遗产,并不是非物质文化遗产,排除A项;吴哥窟不属于自然遗产,排除B项;吴哥窟不是近代建造的,排除C项。

3.B 由所学知识可知,阿富汗近几十年武装冲突频仍,故B项正确。

4.A 根据材料可知,苏州园林取法自然而又超越自然,是中国古人咫尺之内再造乾坤的典范。结合所学知识可知,苏州园林体现了建筑物和建筑群的文化价值,属于不可移动的物质文化遗产,故选A项;自然遗产指具有突出的普遍价值的由物质和生物结构或这类结构群组成的自然面貌、具有突出的普遍价值的地质和自然地理结构以及明确划为受威胁的动物和植物生境区、具有突出的普遍价值的自然景观或明确划分的自然区域,与材料不符,排除B项;文化与自然双重遗产是指同时具备自然遗产与文化遗产两种条件者,排除C项;非物质文化遗产是指各族人民世代相传,并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式,以及与传统文化表现形式相关的实物和场所,苏州园林属于物质文化遗产,排除D项。

5.A 依据材料并结合所学知识可知,该宣言指出文化遗产是人类的共同财富,宣称文化遗产保护不应仅限于国家,这符合这一时期文化遗产保护国际化的要求,故A项正确;材料中的宣言并未反映其在民众中所起到的实际效果,B项错误;使文物自此避免遭受战争的破坏说法过于绝对,不符合史实,C项错误;材料与世界文物保护的基本规则无关,D项错误。

6.D 据材料可知,20世纪80年代后期以来,中国得到国际社会认可的世界遗产数量不断增加,这一方面源于中国国际影响力的提升,另一方面也反映了世界对中国的了解加深,D项正确;材料统计的是位于中国的世界遗产数量,没有涉及文化遗产门类,排除A项;材料统计的是位于中国的世界遗产数量,没有涉及世界遗产的空间分布,排除B项;中国人的文化素养普遍提高与中国的世界遗产数量增加没有关系,排除C项。

7.C “在传统艺术的基础上结合当下流行的古风新意的形式,让传统年画中的娃娃更符合如今孩子的卡通心理,突出作品的亲和力和感召力”说明这种方式让传统文化得到更为广泛的传播,延续了中华传统文化的生命力,故选C项;“颠覆”说法错误,排除A项;“让传统年画中的娃娃更符合如今孩子的卡通心理,突出作品的亲和力和感召力”只是艺术化的反映,并没有使人们的生活丰富多彩,排除B项;这种做法赋予了传统艺术新的生命力,但不是其“最深刻意义”,排除D项。

8.C 据题干信息可知,三幅考古文物图共同指向“牛”,由此可知古代埃及、中国、亚述帝国的农业、畜牧业有较大发展,相关的手工业、艺术等行业也发展起来,故选C项;“全球化”开始于新航路开辟后,排除A项;以上三件考古文物与宗教仪式没有逻辑关系,排除B项;“埃及文化的世界价值与意义”以偏概全,无法说明牛尊、人首飞牛石雕的价值,排除D项。

9.A 据材料“人类语言的濒危程度比鸟类或哺乳动物要大得多”及所学知识可知,语言属于非物质文化遗产,根据其濒危程度可以得出,非物质文化遗产保护具有紧迫性,故A项正确;材料并未体现经济全球化,排除B项;材料并未体现文化遗产具有突出的普遍价值,排除C项;材料没有提及自然遗产,排除D项。

10.B 根据“数字传承”“纪念《保护世界文化和自然遗产公约》50周年主题活动”可知,该活动通过数字技术保护文化遗产,旨在推动文化遗产和数字化的融合,B项正确;培育社会主义核心价值观并不是此次活动的目的,排除A项;题干未涉及制度建设,排除C项;该活动无法确保文化遗产的真实性和完整性,排除D项。

11.D 材料表明,在世界遗产委员会会议上,中国“良渚古城遗址”被列入《世界遗产名录》,中国共有55项世界遗产,这说明中国的文化遗产保护受到重视,故D项正确;A项只能表明自然遗产,排除;材料无法体现中国灿烂文化从未中断,排除B项;中国诸多遗产被列入《世界遗产名录》的原因是中国本身的自然文化资源丰富及中国综合国力的提高,C项所述为背景之一,并非材料主旨,排除。

12.C 材料反映的是文物保护与修复问题,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平强调对文物的保护要以历史的真实性为第一要义,故C项正确;对文物的修复是在最大限度保证真实性的前提下对文物的最小干预,而不是不干预,故A项错误;对文物的修复要保持文物的真实性,而不是创造性和艺术性,故B、D两项错误。

13.【答案】形成历程:从初步萌生到民间认同再到官方确定。(或从民众到国家)

意涵发展:最初主要作为中国古老文明的象征,鸦片战争尤其是抗战以来侧重于指代中国人民的悲壮与不屈、团结与抗争及对家园与和平的捍卫;新中国成立后则侧重于指代中国的壮丽山河、昂扬精神及对和平的期许。(概述长城国家象征意义的形成历程与意涵发展,能从两个层面作答)

长城自身古老、坚固的特点,雄伟、壮丽的形象以及其抵御外敌、维护和平的基本功能;近代以来中国抗击外国侵略、探索救亡图存之路,实现民族复兴的政治需要;新中国成立后巩固人民民主政权、进行社会主义建设以及展现独立自主和平外交的现实选择。(分析长城国家象征意义形成与发展的原因) (能从以上三个角度论述,言之成理即可)

长城国家象征意义的形成与发展也是近代以来中国人民实现民族独立、人民解放和国家富强的奋进历程的直接反映,对于凝聚和动员全民族的力量取得民主革命胜利、实现民族独立,对于巩固和建设社会主义新中国、实现民族复兴起到极其宝贵的精神激励作用。(阐述长城国家象征意义形成与发展的认识评价)(12分)

【解析】形成历程:据材料“在鸦片战争前,长城在中国主要作为一种沧桑、悲凉的象征物为人们所认识……”“鸦片战争后,一些文人志士开始通过长城来表达忧国忧民、保家卫国的思想……”“1933年开始……万里长城作为中华民族和中国国家象征的观念为广大民众所普遍认同……”“新中国成立以后,在明确指代国家及政权的元素上开始大量使用‘长城’符号或形象”可知,从初步萌生到民间认同再到官方确定(或从民众到国家)。意涵发展:据材料“在鸦片战争前,长城在中国主要作为一种沧桑、悲凉的象征物为人们所认识……鸦片战争后,一些文人志士开始通过长城来表达忧国忧民、保家卫国的思想……新中国成立以后,在明确指代国家及政权的元素上开始大量使用‘长城’符号或形象”可知,最初主要作为中国古老文明的象征,鸦片战争尤其是抗战以来侧重指代中国人民的悲壮与不屈、团结与抗争及对家园与和平的捍卫;新中国成立后则侧重指代中国的壮丽山河、昂扬精神及对和平的期许。题目要求对长城国家象征意义的形成进行评述,一般先叙述长城国家象征意义发展的原因,再对此进行评价。长城国家象征意义的发展经历了三个阶段,分别是鸦片战争前、鸦片战争后(尤其是抗日战争后)、新中国成立后。由于时代特征的差异,三个阶段中长城国家象征意义具有明显的时代特色,长城自身古老、坚固的特点,雄伟、壮丽的形象以及其抵御外敌、维护和平的基本功能;近代以来中国抗击外国侵略、探索救亡图存之路,实现民族复兴的政治需要;新中国成立后巩固人民民主政权、进行社会主义建设以及展现独立自主和平外交的现实选择。长城国家象征意义的形成与发展也是近代以来中国人民实现民族独立、人民解放和国家富强的奋进历程的直接反映,对于凝聚和动员全民族的力量取得民主革命胜利、实现民族独立,对于巩固和建设社会主义新中国、实现民族复兴起到极其宝贵的精神激励作用。

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享