【素养测评】人教鄂教版(2017秋)四年级科学下册期中测试基础卷 (含答案)

文档属性

| 名称 | 【素养测评】人教鄂教版(2017秋)四年级科学下册期中测试基础卷 (含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 281.9KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教鄂教版(2017秋) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2025-04-03 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

/ 让教学更有效 精品试卷 | 小学科学

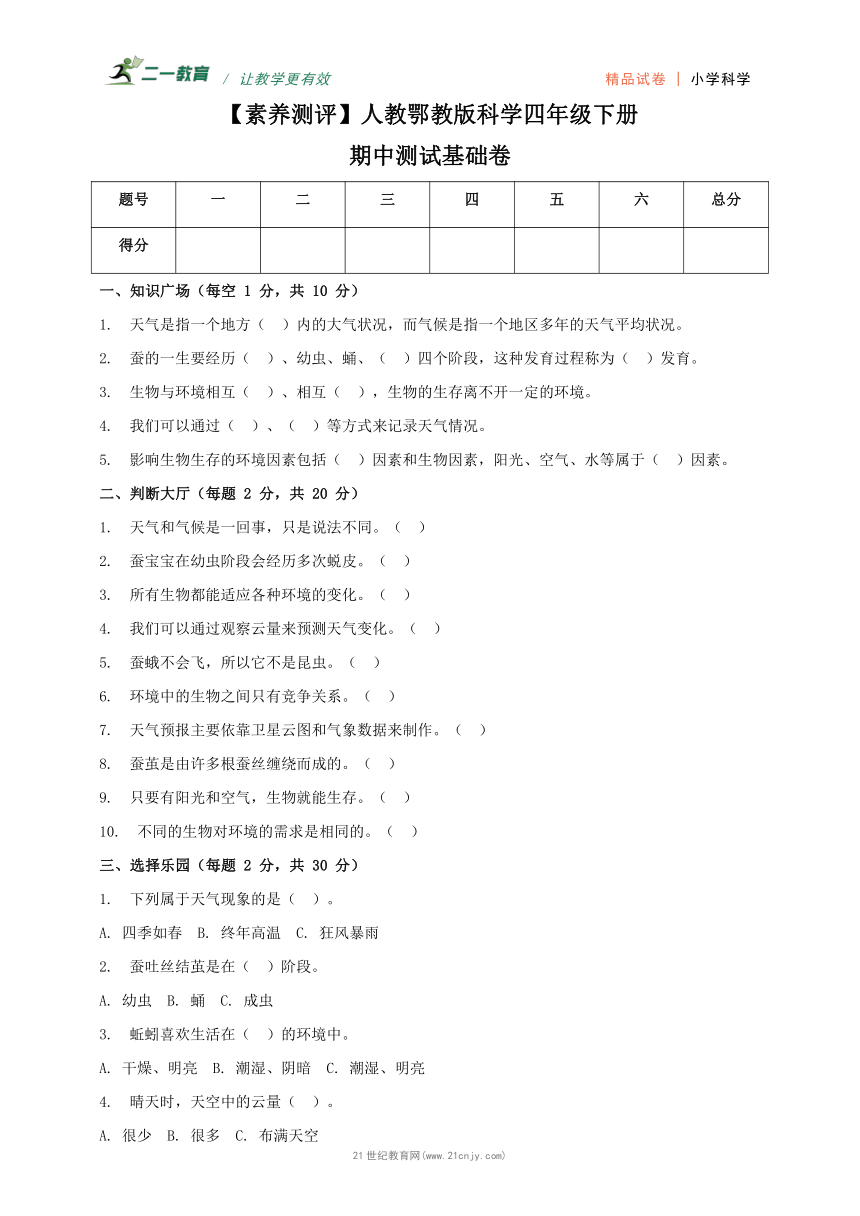

【素养测评】人教鄂教版科学四年级下册

期中测试基础卷

题号 一 二 三 四 五 六 总分

得分

一、知识广场(每空 1 分,共 10 分)

1. 天气是指一个地方( )内的大气状况,而气候是指一个地区多年的天气平均状况。

2. 蚕的一生要经历( )、幼虫、蛹、( )四个阶段,这种发育过程称为( )发育。

3. 生物与环境相互( )、相互( ),生物的生存离不开一定的环境。

4. 我们可以通过( )、( )等方式来记录天气情况。

5. 影响生物生存的环境因素包括( )因素和生物因素,阳光、空气、水等属于( )因素。

二、判断大厅(每题 2 分,共 20 分)

1. 天气和气候是一回事,只是说法不同。( )

2. 蚕宝宝在幼虫阶段会经历多次蜕皮。( )

3. 所有生物都能适应各种环境的变化。( )

4. 我们可以通过观察云量来预测天气变化。( )

5. 蚕蛾不会飞,所以它不是昆虫。( )

6. 环境中的生物之间只有竞争关系。( )

7. 天气预报主要依靠卫星云图和气象数据来制作。( )

8. 蚕茧是由许多根蚕丝缠绕而成的。( )

9. 只要有阳光和空气,生物就能生存。( )

10. 不同的生物对环境的需求是相同的。( )

三、选择乐园(每题 2 分,共 30 分)

1. 下列属于天气现象的是( )。

A. 四季如春 B. 终年高温 C. 狂风暴雨

2. 蚕吐丝结茧是在( )阶段。

A. 幼虫 B. 蛹 C. 成虫

3. 蚯蚓喜欢生活在( )的环境中。

A. 干燥、明亮 B. 潮湿、阴暗 C. 潮湿、明亮

4. 晴天时,天空中的云量( )。

A. 很少 B. 很多 C. 布满天空

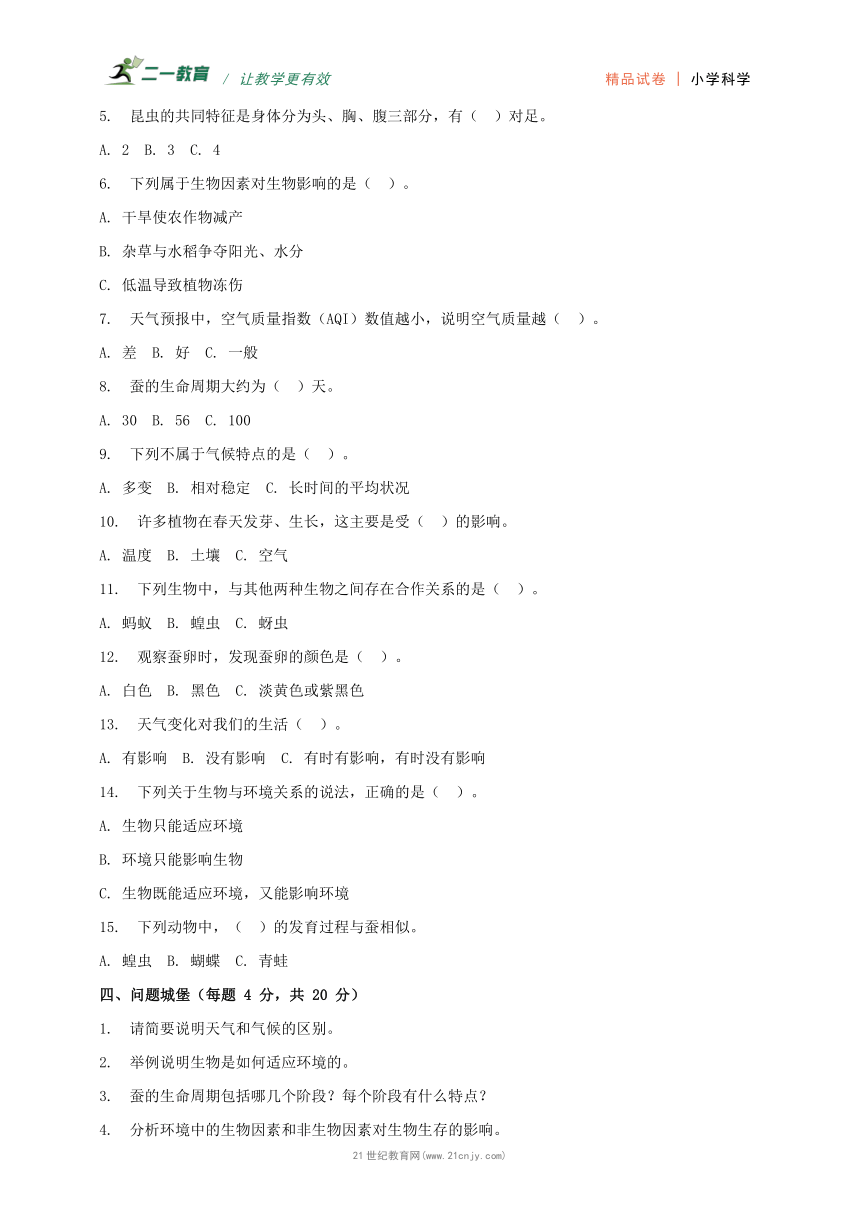

5. 昆虫的共同特征是身体分为头、胸、腹三部分,有( )对足。

A. 2 B. 3 C. 4

6. 下列属于生物因素对生物影响的是( )。

A. 干旱使农作物减产

B. 杂草与水稻争夺阳光、水分

C. 低温导致植物冻伤

7. 天气预报中,空气质量指数(AQI)数值越小,说明空气质量越( )。

A. 差 B. 好 C. 一般

8. 蚕的生命周期大约为( )天。

A. 30 B. 56 C. 100

9. 下列不属于气候特点的是( )。

A. 多变 B. 相对稳定 C. 长时间的平均状况

10. 许多植物在春天发芽、生长,这主要是受( )的影响。

A. 温度 B. 土壤 C. 空气

11. 下列生物中,与其他两种生物之间存在合作关系的是( )。

A. 蚂蚁 B. 蝗虫 C. 蚜虫

12. 观察蚕卵时,发现蚕卵的颜色是( )。

A. 白色 B. 黑色 C. 淡黄色或紫黑色

13. 天气变化对我们的生活( )。

A. 有影响 B. 没有影响 C. 有时有影响,有时没有影响

14. 下列关于生物与环境关系的说法,正确的是( )。

A. 生物只能适应环境

B. 环境只能影响生物

C. 生物既能适应环境,又能影响环境

15. 下列动物中,( )的发育过程与蚕相似。

A. 蝗虫 B. 蝴蝶 C. 青蛙

四、问题城堡(每题 4 分,共 20 分)

1. 请简要说明天气和气候的区别。

2. 举例说明生物是如何适应环境的。

3. 蚕的生命周期包括哪几个阶段?每个阶段有什么特点?

4. 分析环境中的生物因素和非生物因素对生物生存的影响。

5. 我们可以通过哪些方式了解天气变化?

五、科学探究(8 分)

同学们想要探究蚯蚓对土壤的作用,设计了如下实验:

1. 准备两个相同的花盆,分别标记为 A、B。

2. 在 A 花盆中放入一定量的土壤,并放入几条蚯蚓;B 花盆只放入等量的相同土壤,不放入蚯蚓。

3. 将两个花盆放在相同的环境中,定期给两个花盆浇等量的水,观察并记录两个花盆中土壤的疏松程度。

(1)这个实验的变量是什么?(2 分)

(2)在实验过程中,为什么要将两个花盆放在相同的环境中并浇等量的水?(3 分)

(3)通过实验,可能会得出什么结论?(3 分)

六、拓展长廊(每题 6 分,共 12 分)

1. 查阅资料,了解一些动物在冬天的特殊生存方式,并简要介绍其中一种。

2. 请你设计一个保护当地生物多样性的方案,简要说明方案的主要内容。

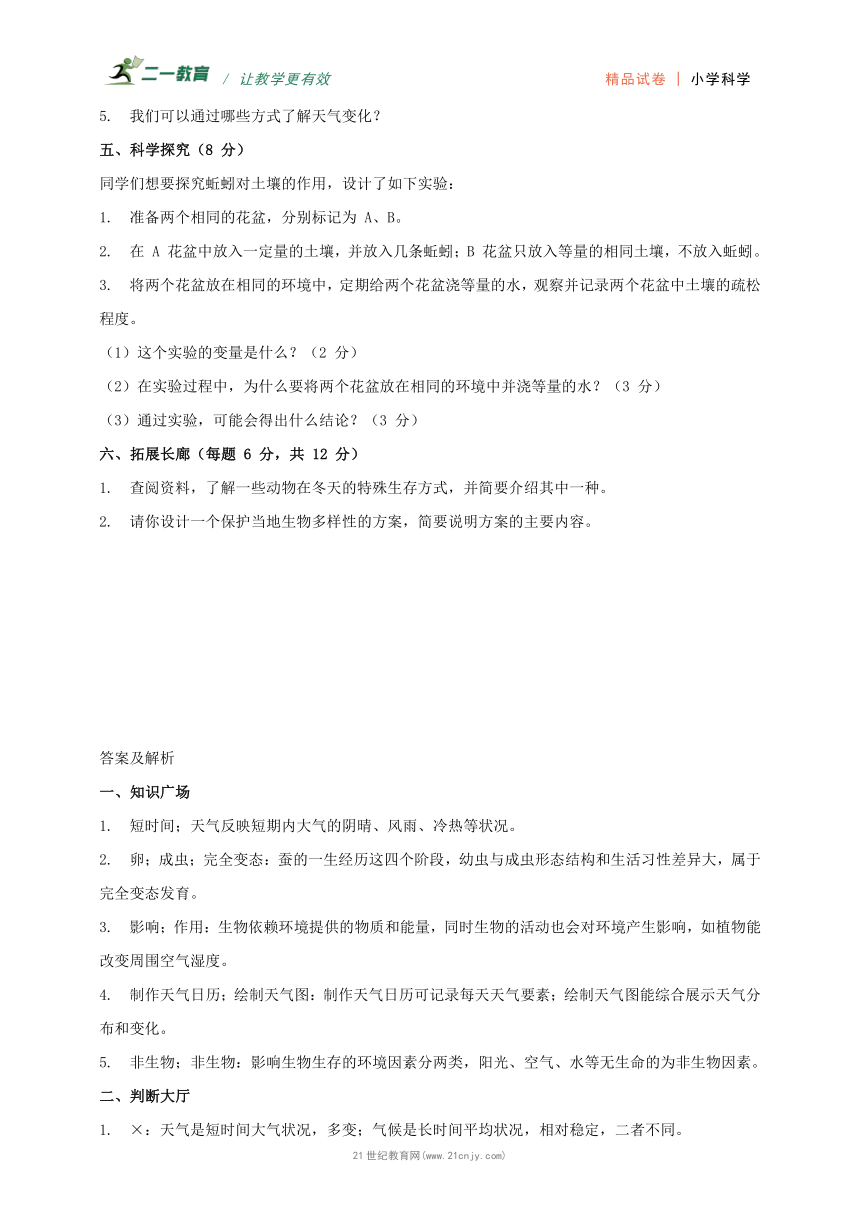

答案及解析

一、知识广场

1. 短时间;天气反映短期内大气的阴晴、风雨、冷热等状况。

2. 卵;成虫;完全变态:蚕的一生经历这四个阶段,幼虫与成虫形态结构和生活习性差异大,属于完全变态发育。

3. 影响;作用:生物依赖环境提供的物质和能量,同时生物的活动也会对环境产生影响,如植物能改变周围空气湿度。

4. 制作天气日历;绘制天气图:制作天气日历可记录每天天气要素;绘制天气图能综合展示天气分布和变化。

5. 非生物;非生物:影响生物生存的环境因素分两类,阳光、空气、水等无生命的为非生物因素。

二、判断大厅

1. ×:天气是短时间大气状况,多变;气候是长时间平均状况,相对稳定,二者不同。

2. √:蚕宝宝幼虫阶段要蜕皮 4 次,以适应身体生长。

3. ×:生物适应环境能力有限,环境变化超出一定范围,生物可能无法生存。

4. √:不同云量和云的形状常预示不同天气,如积云可能晴天,雨层云可能降雨。

5. ×:蚕蛾有昆虫特征,身体分头、胸、腹,有 3 对足,属昆虫,虽飞行能力弱但仍是昆虫。

6. ×:生物间除竞争,还有合作、共生等关系,如蜜蜂与花是合作关系。

7. √:卫星云图提供云分布等信息,气象数据反映大气状态,结合二者制作天气预报。

8. ×:蚕茧由一根蚕丝缠绕而成,通常长达 1000 - 1500 米。

9. ×:生物生存需适宜温度、一定生存空间及其他生物提供的食物等多种条件,不仅阳光和空气。

10. ×:不同生物对环境需求不同,仙人掌需干旱少水环境,荷花需水生环境。

三、选择乐园

1. C:“狂风暴雨”是短时间大气现象,属天气;“四季如春”“终年高温”是长时间天气平均状况,属气候。

2. A:蚕幼虫生长到一定阶段吐丝结茧,在茧内化为蛹。

3. B:蚯蚓身体湿润,靠湿润体表呼吸,喜潮湿阴暗环境,利于生存。

4. A:晴天云量少,天空较晴朗;云量多可能是多云或阴天,云布满天空是阴天或雨前。

5. B:昆虫共同特征是身体分三部分,有 3 对足。

6. B:杂草与水稻争夺资源,是生物间相互影响,属生物因素;干旱、低温影响是受非生物因素影响。

7. B:空气质量指数数值越小,空气质量越好;数值越大,污染越严重。

8. B:蚕生命周期约 56 天,从卵孵化到成虫死亡历经各阶段。

9. A:气候相对稳定,是长时间平均状况;天气多变。

10. A:春天温度升高,适合植物发芽、生长,温度是主要影响因素。

11. A:蚂蚁与蚜虫是合作关系,蚂蚁保护蚜虫,蚜虫分泌蜜露供蚂蚁食用;蝗虫与其他二者一般是竞争关系。

12. C:刚产下蚕卵淡黄色,一段时间后颜色变深,可能紫黑色。

13. A:天气变化影响出行、衣着、农业生产等,与生活密切相关。

14. C:生物适应环境,如骆驼适应沙漠;生物也影响环境,如森林调节气候。

15. B:蝴蝶发育经历卵、幼虫、蛹、成虫四个阶段,与蚕相似,属完全变态发育;蝗虫发育经历卵、若虫、成虫,是不完全变态发育;青蛙发育是变态发育,但过程与蚕不同。

四、问题城堡

1. 答案:天气是指一个地方短时间内的大气状况,如一天或几天内的阴晴、风雨、冷热等,它具有多变的特点。例如,上午还是晴天,下午可能就会下起雨来。而气候是指一个地区多年的天气平均状况,相对稳定,一般变化不大。比如,我国南方地区气候较为温暖湿润,北方地区气候相对寒冷干燥,这种差异是长期形成且相对固定的。 解析:从时间尺度和变化特点阐述天气和气候区别,通过举例加深理解。

2. 答案:生物适应环境的方式多种多样。比如骆驼,它生活在干旱的沙漠环境中,为了适应缺水的环境,骆驼的驼峰可以储存大量脂肪,在食物和水缺乏时,这些脂肪可以分解为骆驼提供能量和水分。它的脚掌宽大厚实,有利于在松软的沙地行走,不会陷下去。再如仙人掌,其叶片退化成针状,减少水分蒸发,茎变得肥厚多汁,能够储存大量水分,以适应干旱的沙漠环境。 解析:以骆驼和仙人掌为例,说明生物在形态结构和生理功能上对环境的适应。

3. 答案:蚕的生命周期包括卵、幼虫、蛹、成虫四个阶段。卵:呈圆形,刚产下时是淡黄色,随着时间推移会逐渐变成紫黑色,非常小。幼虫:也就是蚕宝宝,身体柔软,呈圆筒形,有许多体节,以桑叶为食,生长过程中会经历多次蜕皮,身体不断长大。蛹:呈椭圆形,表面光滑,被茧包裹,不食不动,在茧内进行身体结构的重塑。成虫:即蚕蛾,身体分为头、胸、腹三部分,有 3 对足,2 对翅,但飞行能力弱,蚕蛾不吃东西,交配产卵后不久便会死亡。 解析:按生命周期顺序,分别描述各阶段形态、行为等特点。

4. 答案:非生物因素对生物生存至关重要。阳光为绿色植物光合作用提供能量,没有阳光,植物无法制造有机物,进而影响整个生态系统生物的生存。适宜温度是生物进行正常生命活动的必要条件,温度过高或过低都会影响生物的新陈代谢。水是生物体内各种化学反应的介质,生物的各项生命活动都离不开水。生物因素方面,种内关系有种内互助和种内斗争。如蚂蚁群体内分工合作,共同寻找食物、抵御外敌,这是种内互助;而两只雄性梅花鹿为争夺配偶而争斗,属于种内斗争。种间关系包括竞争、捕食、共生等。杂草与农作物竞争阳光、水分和土壤养分,影响农作物生长;狼捕食兔子,兔子的数量会影响狼的生存;豆科植物与根瘤菌共生,根瘤菌能固氮,为植物提供氮素营养,植物为根瘤菌提供生存场所。 解析:分别阐述非生物因素和生物因素对生物生存的影响,结合具体例子说明不同关系。

5. 答案:我们可以通过多种方式了解天气变化。一是通过电视、广播、报纸等传统媒体,这些媒体每天会定时播报天气预报,提供天气状况、温度、降水概率等信息。二是利用手机上的天气应用程序,方便快捷,能实时查看本地及其他地区天气,还能提供未来几天详细天气趋势。三是观察自然现象,如朝霞不出门,晚霞行千里,通过观察云霞变化预测天气;燕子低飞预示可能要下雨,因为下雨前空气湿度大,昆虫翅膀沾水飞得低,燕子为捕食也会低飞。 解析:从传统媒体、现代应用程序和观察自然现象方面说明了解天气变化方式。

五、科学探究

(1)答案:这个实验的变量是花盆中是否有蚯蚓。 解析:实验目的是探究蚯蚓对土壤作用,除蚯蚓因素外,其他条件相同,所以蚯蚓有无是变量。

(2)答案:将两个花盆放在相同环境并浇等量水,是为了控制其他因素对实验结果的影响。因为环境中的温度、光照、水分等因素都可能影响土壤疏松程度。如果两个花盆环境不同或浇水不等量,就无法确定土壤疏松程度的变化是由蚯蚓引起还是其他因素导致,只有保证其他条件相同,才能准确得出蚯蚓对土壤疏松程度的影响。 解析:从控制变量法角度,说明保持相同环境和等量浇水对实验准确性的重要性。

(3)答案:通过实验,可能会得出的结论是:蚯蚓能够使土壤变得更加疏松。因为 A 花盆中有蚯蚓,经过一段时间后,蚯蚓在土壤中活动,会不断翻动土壤,使土壤颗粒之间的空隙增大,从而使土壤疏松程度增加;而 B 花盆没有蚯蚓,土壤疏松程度可能基本不变或变化较小。 解析:基于蚯蚓在土壤中活动特点,推测实验结论,体现蚯蚓对土壤结构的影响。

六、拓展长廊

1. 答案:许多动物在冬天有特殊生存方式,比如冬眠。以刺猬为例,刺猬是异温动物,它们不能稳定地调节自己的体温,使其保持在同一水平。当冬天来临,气温下降,食物短缺时,刺猬就会进入冬眠状态。在冬眠前,刺猬会大量进食,储存足够的脂肪。进入冬眠后,刺猬的心跳和呼吸频率会大幅降低,新陈代谢减缓,几乎不吃不喝,靠消耗体内储存的脂肪维持生命。这样可以减少能量消耗,在寒冷且食物匮乏的冬天生存下来,直到来年春天气温回升,食物增多时再苏醒。 解析:介绍冬眠这种冬天生存方式,以刺猬为例,阐述冬眠原因、准备及过程中生理变化。

2. 答案: 保护当地生物多样性方案:

方案目标:保护当地生物种类的丰富性,维护生态系统平衡,促进生物资源可持续利用。

主要内容

加强宣传教育:通过学校、社区、媒体等渠道开展生物多样性保护宣传活动,如举办讲座、发放宣传资料、组织志愿者活动等,提高公众对生物多样性重要性的认识,增强保护意识。

建立自然保护区:对当地具有代表性的生态系统、珍稀濒危物种栖息地进行评估,划定自然保护区范围。加强保护区管理,设置保护标识,严禁非法砍伐、捕猎等破坏行为,为生物提供安全生存空间。

生态修复:对受到破坏的生态区域进行修复,如植树造林恢复森林生态系统,治理河流改善水生生态环境。采用本地物种进行生态修复,避免引入外来入侵物种。

监测与研究:建立生物多样性监测体系,定期对当地生物种类、数量、分布等进行调查监测。与科研机构合作,开展生物多样性相关研究,为保护措施制定提供科学依据。

制定政策法规:推动当地政府制定和完善生物多样性保护政策法规,明确保护范围、责任主体和处罚措施,为保护工作提供法律保障。 解析:从目标出发,阐述宣传教育、建立保护区、生态修复、监测研究、政策法规制定等保护生物多样性主要内容。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

【素养测评】人教鄂教版科学四年级下册

期中测试基础卷

题号 一 二 三 四 五 六 总分

得分

一、知识广场(每空 1 分,共 10 分)

1. 天气是指一个地方( )内的大气状况,而气候是指一个地区多年的天气平均状况。

2. 蚕的一生要经历( )、幼虫、蛹、( )四个阶段,这种发育过程称为( )发育。

3. 生物与环境相互( )、相互( ),生物的生存离不开一定的环境。

4. 我们可以通过( )、( )等方式来记录天气情况。

5. 影响生物生存的环境因素包括( )因素和生物因素,阳光、空气、水等属于( )因素。

二、判断大厅(每题 2 分,共 20 分)

1. 天气和气候是一回事,只是说法不同。( )

2. 蚕宝宝在幼虫阶段会经历多次蜕皮。( )

3. 所有生物都能适应各种环境的变化。( )

4. 我们可以通过观察云量来预测天气变化。( )

5. 蚕蛾不会飞,所以它不是昆虫。( )

6. 环境中的生物之间只有竞争关系。( )

7. 天气预报主要依靠卫星云图和气象数据来制作。( )

8. 蚕茧是由许多根蚕丝缠绕而成的。( )

9. 只要有阳光和空气,生物就能生存。( )

10. 不同的生物对环境的需求是相同的。( )

三、选择乐园(每题 2 分,共 30 分)

1. 下列属于天气现象的是( )。

A. 四季如春 B. 终年高温 C. 狂风暴雨

2. 蚕吐丝结茧是在( )阶段。

A. 幼虫 B. 蛹 C. 成虫

3. 蚯蚓喜欢生活在( )的环境中。

A. 干燥、明亮 B. 潮湿、阴暗 C. 潮湿、明亮

4. 晴天时,天空中的云量( )。

A. 很少 B. 很多 C. 布满天空

5. 昆虫的共同特征是身体分为头、胸、腹三部分,有( )对足。

A. 2 B. 3 C. 4

6. 下列属于生物因素对生物影响的是( )。

A. 干旱使农作物减产

B. 杂草与水稻争夺阳光、水分

C. 低温导致植物冻伤

7. 天气预报中,空气质量指数(AQI)数值越小,说明空气质量越( )。

A. 差 B. 好 C. 一般

8. 蚕的生命周期大约为( )天。

A. 30 B. 56 C. 100

9. 下列不属于气候特点的是( )。

A. 多变 B. 相对稳定 C. 长时间的平均状况

10. 许多植物在春天发芽、生长,这主要是受( )的影响。

A. 温度 B. 土壤 C. 空气

11. 下列生物中,与其他两种生物之间存在合作关系的是( )。

A. 蚂蚁 B. 蝗虫 C. 蚜虫

12. 观察蚕卵时,发现蚕卵的颜色是( )。

A. 白色 B. 黑色 C. 淡黄色或紫黑色

13. 天气变化对我们的生活( )。

A. 有影响 B. 没有影响 C. 有时有影响,有时没有影响

14. 下列关于生物与环境关系的说法,正确的是( )。

A. 生物只能适应环境

B. 环境只能影响生物

C. 生物既能适应环境,又能影响环境

15. 下列动物中,( )的发育过程与蚕相似。

A. 蝗虫 B. 蝴蝶 C. 青蛙

四、问题城堡(每题 4 分,共 20 分)

1. 请简要说明天气和气候的区别。

2. 举例说明生物是如何适应环境的。

3. 蚕的生命周期包括哪几个阶段?每个阶段有什么特点?

4. 分析环境中的生物因素和非生物因素对生物生存的影响。

5. 我们可以通过哪些方式了解天气变化?

五、科学探究(8 分)

同学们想要探究蚯蚓对土壤的作用,设计了如下实验:

1. 准备两个相同的花盆,分别标记为 A、B。

2. 在 A 花盆中放入一定量的土壤,并放入几条蚯蚓;B 花盆只放入等量的相同土壤,不放入蚯蚓。

3. 将两个花盆放在相同的环境中,定期给两个花盆浇等量的水,观察并记录两个花盆中土壤的疏松程度。

(1)这个实验的变量是什么?(2 分)

(2)在实验过程中,为什么要将两个花盆放在相同的环境中并浇等量的水?(3 分)

(3)通过实验,可能会得出什么结论?(3 分)

六、拓展长廊(每题 6 分,共 12 分)

1. 查阅资料,了解一些动物在冬天的特殊生存方式,并简要介绍其中一种。

2. 请你设计一个保护当地生物多样性的方案,简要说明方案的主要内容。

答案及解析

一、知识广场

1. 短时间;天气反映短期内大气的阴晴、风雨、冷热等状况。

2. 卵;成虫;完全变态:蚕的一生经历这四个阶段,幼虫与成虫形态结构和生活习性差异大,属于完全变态发育。

3. 影响;作用:生物依赖环境提供的物质和能量,同时生物的活动也会对环境产生影响,如植物能改变周围空气湿度。

4. 制作天气日历;绘制天气图:制作天气日历可记录每天天气要素;绘制天气图能综合展示天气分布和变化。

5. 非生物;非生物:影响生物生存的环境因素分两类,阳光、空气、水等无生命的为非生物因素。

二、判断大厅

1. ×:天气是短时间大气状况,多变;气候是长时间平均状况,相对稳定,二者不同。

2. √:蚕宝宝幼虫阶段要蜕皮 4 次,以适应身体生长。

3. ×:生物适应环境能力有限,环境变化超出一定范围,生物可能无法生存。

4. √:不同云量和云的形状常预示不同天气,如积云可能晴天,雨层云可能降雨。

5. ×:蚕蛾有昆虫特征,身体分头、胸、腹,有 3 对足,属昆虫,虽飞行能力弱但仍是昆虫。

6. ×:生物间除竞争,还有合作、共生等关系,如蜜蜂与花是合作关系。

7. √:卫星云图提供云分布等信息,气象数据反映大气状态,结合二者制作天气预报。

8. ×:蚕茧由一根蚕丝缠绕而成,通常长达 1000 - 1500 米。

9. ×:生物生存需适宜温度、一定生存空间及其他生物提供的食物等多种条件,不仅阳光和空气。

10. ×:不同生物对环境需求不同,仙人掌需干旱少水环境,荷花需水生环境。

三、选择乐园

1. C:“狂风暴雨”是短时间大气现象,属天气;“四季如春”“终年高温”是长时间天气平均状况,属气候。

2. A:蚕幼虫生长到一定阶段吐丝结茧,在茧内化为蛹。

3. B:蚯蚓身体湿润,靠湿润体表呼吸,喜潮湿阴暗环境,利于生存。

4. A:晴天云量少,天空较晴朗;云量多可能是多云或阴天,云布满天空是阴天或雨前。

5. B:昆虫共同特征是身体分三部分,有 3 对足。

6. B:杂草与水稻争夺资源,是生物间相互影响,属生物因素;干旱、低温影响是受非生物因素影响。

7. B:空气质量指数数值越小,空气质量越好;数值越大,污染越严重。

8. B:蚕生命周期约 56 天,从卵孵化到成虫死亡历经各阶段。

9. A:气候相对稳定,是长时间平均状况;天气多变。

10. A:春天温度升高,适合植物发芽、生长,温度是主要影响因素。

11. A:蚂蚁与蚜虫是合作关系,蚂蚁保护蚜虫,蚜虫分泌蜜露供蚂蚁食用;蝗虫与其他二者一般是竞争关系。

12. C:刚产下蚕卵淡黄色,一段时间后颜色变深,可能紫黑色。

13. A:天气变化影响出行、衣着、农业生产等,与生活密切相关。

14. C:生物适应环境,如骆驼适应沙漠;生物也影响环境,如森林调节气候。

15. B:蝴蝶发育经历卵、幼虫、蛹、成虫四个阶段,与蚕相似,属完全变态发育;蝗虫发育经历卵、若虫、成虫,是不完全变态发育;青蛙发育是变态发育,但过程与蚕不同。

四、问题城堡

1. 答案:天气是指一个地方短时间内的大气状况,如一天或几天内的阴晴、风雨、冷热等,它具有多变的特点。例如,上午还是晴天,下午可能就会下起雨来。而气候是指一个地区多年的天气平均状况,相对稳定,一般变化不大。比如,我国南方地区气候较为温暖湿润,北方地区气候相对寒冷干燥,这种差异是长期形成且相对固定的。 解析:从时间尺度和变化特点阐述天气和气候区别,通过举例加深理解。

2. 答案:生物适应环境的方式多种多样。比如骆驼,它生活在干旱的沙漠环境中,为了适应缺水的环境,骆驼的驼峰可以储存大量脂肪,在食物和水缺乏时,这些脂肪可以分解为骆驼提供能量和水分。它的脚掌宽大厚实,有利于在松软的沙地行走,不会陷下去。再如仙人掌,其叶片退化成针状,减少水分蒸发,茎变得肥厚多汁,能够储存大量水分,以适应干旱的沙漠环境。 解析:以骆驼和仙人掌为例,说明生物在形态结构和生理功能上对环境的适应。

3. 答案:蚕的生命周期包括卵、幼虫、蛹、成虫四个阶段。卵:呈圆形,刚产下时是淡黄色,随着时间推移会逐渐变成紫黑色,非常小。幼虫:也就是蚕宝宝,身体柔软,呈圆筒形,有许多体节,以桑叶为食,生长过程中会经历多次蜕皮,身体不断长大。蛹:呈椭圆形,表面光滑,被茧包裹,不食不动,在茧内进行身体结构的重塑。成虫:即蚕蛾,身体分为头、胸、腹三部分,有 3 对足,2 对翅,但飞行能力弱,蚕蛾不吃东西,交配产卵后不久便会死亡。 解析:按生命周期顺序,分别描述各阶段形态、行为等特点。

4. 答案:非生物因素对生物生存至关重要。阳光为绿色植物光合作用提供能量,没有阳光,植物无法制造有机物,进而影响整个生态系统生物的生存。适宜温度是生物进行正常生命活动的必要条件,温度过高或过低都会影响生物的新陈代谢。水是生物体内各种化学反应的介质,生物的各项生命活动都离不开水。生物因素方面,种内关系有种内互助和种内斗争。如蚂蚁群体内分工合作,共同寻找食物、抵御外敌,这是种内互助;而两只雄性梅花鹿为争夺配偶而争斗,属于种内斗争。种间关系包括竞争、捕食、共生等。杂草与农作物竞争阳光、水分和土壤养分,影响农作物生长;狼捕食兔子,兔子的数量会影响狼的生存;豆科植物与根瘤菌共生,根瘤菌能固氮,为植物提供氮素营养,植物为根瘤菌提供生存场所。 解析:分别阐述非生物因素和生物因素对生物生存的影响,结合具体例子说明不同关系。

5. 答案:我们可以通过多种方式了解天气变化。一是通过电视、广播、报纸等传统媒体,这些媒体每天会定时播报天气预报,提供天气状况、温度、降水概率等信息。二是利用手机上的天气应用程序,方便快捷,能实时查看本地及其他地区天气,还能提供未来几天详细天气趋势。三是观察自然现象,如朝霞不出门,晚霞行千里,通过观察云霞变化预测天气;燕子低飞预示可能要下雨,因为下雨前空气湿度大,昆虫翅膀沾水飞得低,燕子为捕食也会低飞。 解析:从传统媒体、现代应用程序和观察自然现象方面说明了解天气变化方式。

五、科学探究

(1)答案:这个实验的变量是花盆中是否有蚯蚓。 解析:实验目的是探究蚯蚓对土壤作用,除蚯蚓因素外,其他条件相同,所以蚯蚓有无是变量。

(2)答案:将两个花盆放在相同环境并浇等量水,是为了控制其他因素对实验结果的影响。因为环境中的温度、光照、水分等因素都可能影响土壤疏松程度。如果两个花盆环境不同或浇水不等量,就无法确定土壤疏松程度的变化是由蚯蚓引起还是其他因素导致,只有保证其他条件相同,才能准确得出蚯蚓对土壤疏松程度的影响。 解析:从控制变量法角度,说明保持相同环境和等量浇水对实验准确性的重要性。

(3)答案:通过实验,可能会得出的结论是:蚯蚓能够使土壤变得更加疏松。因为 A 花盆中有蚯蚓,经过一段时间后,蚯蚓在土壤中活动,会不断翻动土壤,使土壤颗粒之间的空隙增大,从而使土壤疏松程度增加;而 B 花盆没有蚯蚓,土壤疏松程度可能基本不变或变化较小。 解析:基于蚯蚓在土壤中活动特点,推测实验结论,体现蚯蚓对土壤结构的影响。

六、拓展长廊

1. 答案:许多动物在冬天有特殊生存方式,比如冬眠。以刺猬为例,刺猬是异温动物,它们不能稳定地调节自己的体温,使其保持在同一水平。当冬天来临,气温下降,食物短缺时,刺猬就会进入冬眠状态。在冬眠前,刺猬会大量进食,储存足够的脂肪。进入冬眠后,刺猬的心跳和呼吸频率会大幅降低,新陈代谢减缓,几乎不吃不喝,靠消耗体内储存的脂肪维持生命。这样可以减少能量消耗,在寒冷且食物匮乏的冬天生存下来,直到来年春天气温回升,食物增多时再苏醒。 解析:介绍冬眠这种冬天生存方式,以刺猬为例,阐述冬眠原因、准备及过程中生理变化。

2. 答案: 保护当地生物多样性方案:

方案目标:保护当地生物种类的丰富性,维护生态系统平衡,促进生物资源可持续利用。

主要内容

加强宣传教育:通过学校、社区、媒体等渠道开展生物多样性保护宣传活动,如举办讲座、发放宣传资料、组织志愿者活动等,提高公众对生物多样性重要性的认识,增强保护意识。

建立自然保护区:对当地具有代表性的生态系统、珍稀濒危物种栖息地进行评估,划定自然保护区范围。加强保护区管理,设置保护标识,严禁非法砍伐、捕猎等破坏行为,为生物提供安全生存空间。

生态修复:对受到破坏的生态区域进行修复,如植树造林恢复森林生态系统,治理河流改善水生生态环境。采用本地物种进行生态修复,避免引入外来入侵物种。

监测与研究:建立生物多样性监测体系,定期对当地生物种类、数量、分布等进行调查监测。与科研机构合作,开展生物多样性相关研究,为保护措施制定提供科学依据。

制定政策法规:推动当地政府制定和完善生物多样性保护政策法规,明确保护范围、责任主体和处罚措施,为保护工作提供法律保障。 解析:从目标出发,阐述宣传教育、建立保护区、生态修复、监测研究、政策法规制定等保护生物多样性主要内容。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)