【素养测评】人教鄂教版(2017秋)四年级科学下册期中测试提升卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 【素养测评】人教鄂教版(2017秋)四年级科学下册期中测试提升卷(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 287.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教鄂教版(2017秋) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2025-04-03 21:26:54 | ||

图片预览

文档简介

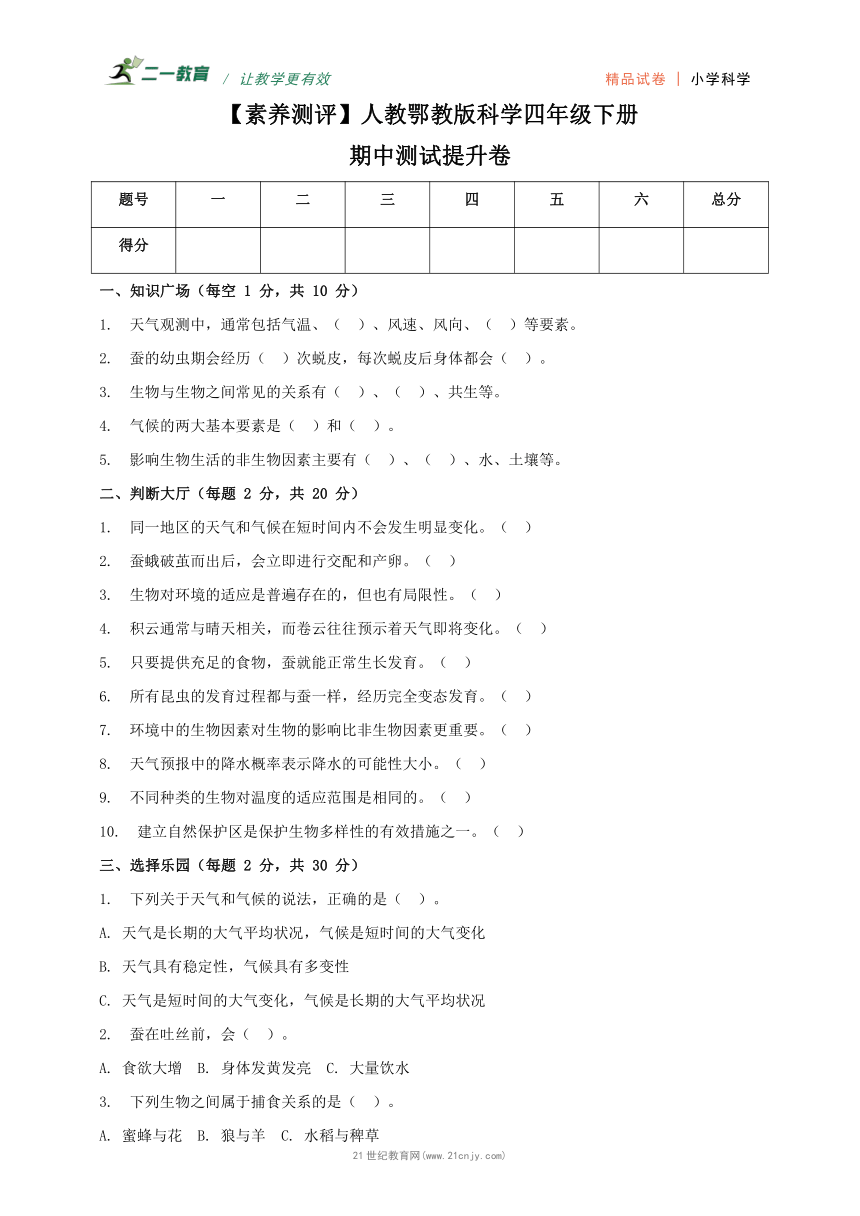

/ 让教学更有效 精品试卷 | 小学科学

【素养测评】人教鄂教版科学四年级下册

期中测试提升卷

题号 一 二 三 四 五 六 总分

得分

一、知识广场(每空 1 分,共 10 分)

1. 天气观测中,通常包括气温、( )、风速、风向、( )等要素。

2. 蚕的幼虫期会经历( )次蜕皮,每次蜕皮后身体都会( )。

3. 生物与生物之间常见的关系有( )、( )、共生等。

4. 气候的两大基本要素是( )和( )。

5. 影响生物生活的非生物因素主要有( )、( )、水、土壤等。

二、判断大厅(每题 2 分,共 20 分)

1. 同一地区的天气和气候在短时间内不会发生明显变化。( )

2. 蚕蛾破茧而出后,会立即进行交配和产卵。( )

3. 生物对环境的适应是普遍存在的,但也有局限性。( )

4. 积云通常与晴天相关,而卷云往往预示着天气即将变化。( )

5. 只要提供充足的食物,蚕就能正常生长发育。( )

6. 所有昆虫的发育过程都与蚕一样,经历完全变态发育。( )

7. 环境中的生物因素对生物的影响比非生物因素更重要。( )

8. 天气预报中的降水概率表示降水的可能性大小。( )

9. 不同种类的生物对温度的适应范围是相同的。( )

10. 建立自然保护区是保护生物多样性的有效措施之一。( )

三、选择乐园(每题 2 分,共 30 分)

1. 下列关于天气和气候的说法,正确的是( )。

A. 天气是长期的大气平均状况,气候是短时间的大气变化

B. 天气具有稳定性,气候具有多变性

C. 天气是短时间的大气变化,气候是长期的大气平均状况

2. 蚕在吐丝前,会( )。

A. 食欲大增 B. 身体发黄发亮 C. 大量饮水

3. 下列生物之间属于捕食关系的是( )。

A. 蜜蜂与花 B. 狼与羊 C. 水稻与稗草

4. 测量气温时,温度计应放置在( )。

A. 阳光直射的地方 B. 通风良好的百叶箱内 C. 封闭的室内

5. 下列属于完全变态发育的昆虫是( )。

A. 蝗虫 B. 蜻蜓 C. 蝴蝶

6. 影响植物在沙漠地区分布的主要非生物因素是( )。

A. 温度 B. 水分 C. 阳光

7. 当风向标的箭头指向东方时,此时的风向是( )。

A. 东风 B. 西风 C. 南风

8. 蚕茧的主要作用是( )。

A. 保护蚕蛹 B. 提供蚕丝 C. 帮助蚕呼吸

9. 下列关于生物与环境关系的描述,错误的是( )。

A. 生物的生存依赖一定的环境

B. 生物能够影响和改变环境

C. 环境对生物的影响都是有害的

10. 天气变化剧烈的云是( )。

A. 积雨云 B. 层云 C. 卷云

11. 下列哪项不是蚕蛾的特征?( )

A. 身体分为头、胸、腹三部分

B. 有两对翅,但飞行能力弱

C. 有六条腿,并且善于跳跃

12. 在探究植物对空气湿度的影响实验中,除了植物这一变量外,其他条件应( )。

A. 保持相同 B. 随意改变 C. 部分相同

13. 许多鸟类在秋天会迁徙到南方,主要是受( )的影响。

A. 食物和温度 B. 光照和空气 C. 水分和土壤

14. 下列关于气候特点的描述,正确的是( )。

A. 气候是一个地方短时间内的大气状况

B. 气候具有多变性

C. 气候是多年天气的平均状况,相对稳定

15. 下列生物现象中,属于生物适应环境的是( )。

A. 大树底下好乘凉

B. 仙人掌的叶变成刺状

C. 蚯蚓能疏松土壤

四、问题城堡(每题 4 分,共 20 分)

1. 请详细阐述天气观测中各要素对我们日常生活和生产的影响。

2. 分析蚕的完全变态发育过程对其生存和繁衍的意义。

3. 举例说明生物与生物之间的共生关系,并解释这种关系对双方的益处。

4. 为什么说生物与环境是一个不可分割的整体?请从生物与非生物因素相互作用的角度进行分析。

5. 结合实际,谈谈天气预报对农业生产的重要性。

五、科学探究(8 分)

同学们想要探究不同植被对空气湿度的影响,设计了如下实验:

1. 在校园内选择一块草地、一片树林和一个裸地作为实验地点。

2. 在一天中的同一时间段,使用湿度计分别测量草地、树林和裸地的空气湿度,每个地点测量 3 次,记录数据并计算平均值。

(1)这个实验的变量是什么?(2 分)

(2)在实验过程中,为什么要在一天中的同一时间段进行测量?(3 分)

(3)通过实验,可能会得出什么结论?(3 分)

六、拓展长廊(每题 6 分,共 12 分)

1. 查阅资料,了解一种珍稀生物的生存现状和面临的威胁,并提出相应的保护建议。

2. 假设你是一名气象主播,要向观众介绍一种特殊的天气现象(如龙卷风、冰雹等),请撰写一份简要的介绍稿,包括该天气现象的形成原因、特点和防范措施。

答案及解析

一、知识广场

1. 降水量;云量:在天气观测中,这些都是重要的气象要素,对于全面了解天气状况有着关键作用。降水量影响着水资源、农业灌溉等;云量的多少和类型能帮助预测天气变化。

2. 4;长大:蚕在幼虫期一般会经历 4 次蜕皮,每一次蜕皮都是其生长过程中的重要阶段,蜕皮后身体会明显长大,食量也会增加。

3. 竞争;捕食:生物与生物之间存在多种关系,竞争是指生物为获取有限资源而产生的相互争夺行为;捕食则是一种生物以另一种生物为食的现象,这些关系共同影响着生态系统的平衡。

4. 气温;降水:气温和降水是描述气候特征的两个基本要素。不同地区的气温和降水组合,形成了各种各样的气候类型,如热带雨林气候高温多雨,温带大陆性气候气温年较差大且降水较少。

5. 阳光;温度:阳光为生物提供能量来源,影响植物的光合作用;温度对生物的新陈代谢、生长发育等生理过程有着重要影响,不同生物对阳光和温度的适应范围不同。

二、判断大厅

1. ×:天气在短时间内多变,而气候是长期的大气平均状况,相对稳定。同一地区短时间内天气可能有明显变化,如晴天突然下雨;而气候不会在短时间内发生明显改变。

2. ×:蚕蛾破茧而出后,需要先进行短暂的展翅等准备活动,待身体适应环境后才会进行交配和产卵,并非立即进行。

3. √:生物在长期进化过程中形成了对环境的适应,但这种适应是在一定环境范围内的。当环境变化超出生物的适应能力时,生物的生存就会受到威胁,例如北极熊适应寒冷的极地环境,若全球气候持续变暖,其生存将面临困境。

4. ×:积云通常是晴天的标志,天气较为稳定;而卷云往往是天气变化的先兆,但不一定预示着天气即将变化,有时卷云出现后天气仍能保持一段时间的稳定。

5. ×:蚕的正常生长发育不仅需要充足的食物(桑叶),还需要适宜的温度、湿度、通风等环境条件。任何一个条件不满足,都可能影响蚕的生长发育。

6. ×:昆虫的发育分为完全变态发育和不完全变态发育。像蚕、蝴蝶等昆虫经历卵、幼虫、蛹、成虫四个阶段,属于完全变态发育;而蝗虫、蜻蜓等昆虫发育过程经历卵、若虫、成虫三个阶段,属于不完全变态发育。

7. ×:生物因素和非生物因素对生物的生存都至关重要,缺一不可,不能简单地说生物因素对生物的影响比非生物因素更重要。非生物因素为生物提供了生存的基本条件,生物因素则影响着生物的生存方式和种群数量等。

8. √:天气预报中的降水概率是根据气象数据和模型预测得出的降水可能性大小,它帮助人们提前做好应对降水的准备,如携带雨具等。

9. ×:不同种类的生物由于自身生理结构和生活习性的差异,对温度的适应范围各不相同。例如,热带植物适应高温环境,而寒带植物能在低温环境下生存。

10. √:建立自然保护区可以为生物提供适宜的生存环境,保护生物的栖息地,减少人类活动对生物的干扰和破坏,是保护生物多样性的有效措施之一。

三、选择乐园

1. C:天气是短时间内大气的阴晴、风雨、冷热等变化,具有多变性;气候是一个地区多年的天气平均状况,相对稳定。A 选项描述反了,B 选项对天气和气候的特点描述错误。

2. B:蚕在吐丝前,身体会发黄发亮,食欲减退,不再大量进食,也不会大量饮水。这是蚕准备吐丝结茧的特征表现。

3. B:狼以羊为食,狼与羊之间是捕食关系。蜜蜂与花是共生关系,蜜蜂采蜜的同时帮助花传粉;水稻与稗草争夺阳光、水分和养分,是竞争关系。

4. B:测量气温时,温度计应放置在通风良好的百叶箱内。百叶箱能避免阳光直射和地面辐射的影响,使测量的气温更准确地反映空气的实际温度。阳光直射的地方温度会偏高,封闭的室内不能代表室外大气温度。

5. C:蝴蝶的发育过程经历卵、幼虫、蛹、成虫四个阶段,属于完全变态发育。蝗虫和蜻蜓的发育过程经历卵、若虫、成虫三个阶段,属于不完全变态发育。

6. B:沙漠地区干旱少雨,水分是影响植物分布的主要非生物因素。植物的生长离不开水,在沙漠中,只有适应干旱环境、能有效保存水分的植物才能生存。

7. A:风向是指风吹来的方向,当风向标的箭头指向东方时,说明风是从东方吹来的,此时风向是东风。

8. A:蚕茧的主要作用是保护蚕蛹,为蚕蛹提供一个相对安全稳定的环境,使其在里面完成变态发育。虽然蚕茧能提供蚕丝,但这不是其主要作用;蚕茧不能帮助蚕呼吸。

9. C:生物的生存依赖一定的环境,如鱼离不开水;生物也能够影响和改变环境,如森林能调节气候。环境对生物的影响既有有利的一面,也有不利的一面,并非都是有害的,例如适宜的温度和光照有利于植物生长。

10. A:积雨云通常与雷阵雨、暴雨等剧烈天气变化相关,其内部气流强烈,天气变化剧烈。层云通常与小雨或毛毛雨相关,天气变化相对较缓和;卷云一般不会带来明显的天气变化。

11. C:蚕蛾身体分为头、胸、腹三部分,有两对翅,但飞行能力弱,有六条腿,但并不善于跳跃。善于跳跃是蝗虫等部分昆虫的特征。

12. A:在探究植物对空气湿度的影响实验中,除了植物这一变量外,其他条件应保持相同,这样才能保证实验结果是由植物这一因素引起的,遵循控制变量的原则。

13. A:许多鸟类在秋天迁徙到南方,主要是因为北方冬季食物减少,且气温降低,南方相对温暖且食物资源更丰富。光照、空气、水分和土壤等因素对鸟类迁徙也有一定影响,但食物和温度是主要影响因素。

14. C:气候是多年天气的平均状况,相对稳定;天气是一个地方短时间内的大气状况,具有多变性。A 和 B 选项对气候的描述错误。

15. B:仙人掌的叶变成刺状,可减少水分蒸发,适应沙漠干旱的环境,属于生物适应环境的表现。大树底下好乘凉是因为植物的蒸腾作用降低了周围环境温度,属于生物影响环境;蚯蚓能疏松土壤也是生物影响环境的体现。

四、问题城堡

1. 答案:

气温:对日常生活和生产影响广泛。在日常生活中,气温影响人们的衣着选择。例如,炎热的夏天人们会选择轻薄透气的衣物,寒冷的冬天则穿上厚厚的棉衣。在农业生产方面,气温对农作物的生长发育起着关键作用。不同的农作物有其适宜的生长温度范围,如水稻喜高温多湿,适宜在较高气温下种植,而小麦则相对适应较低气温。气温过高或过低都可能影响农作物的产量和品质,如极端高温可能导致农作物水分蒸发过快,生长受阻;低温可能使农作物遭受冻害。

降水量:降水量直接关系到水资源的丰富程度。在日常生活中,影响人们的出行计划,如暴雨天气可能导致道路积水,影响交通,人们会避免出行或选择合适的防雨工具。在农业生产中,降水量决定了农作物的灌溉需求。降水充足且分布均匀有利于农作物生长,如在南方一些地区,降水丰富,适合种植需水量大的水稻等作物;而降水不足的地区,可能需要可能需要进行人工灌溉,否则会导致农作物干旱减产。此外,降水量还影响着水资源的分配,进而影响工业用水和居民生活用水。

风速和风向:风速和风向对日常生活和生产也有重要影响。在日常生活中,大风天气可能影响户外活动,如放风筝需要合适的风速和风向;强风还可能吹倒广告牌、树木等,对人们的生命财产造成威胁。在农业生产方面,适度的风有利于农作物的授粉,如一些风媒花植物依靠风将花粉传播到雌蕊上完成授粉过程。但大风可能会对农作物造成机械损伤,如吹倒农作物,影响产量。在工业和能源领域,风向影响工厂选址,为避免工厂废气对居民区造成污染,工厂应建在居民区的下风向;此外,风能是一种重要的清洁能源,风速稳定且较大的地区适合建设风力发电厂。

云量:云量可以帮助人们预测天气变化。晴天云量少,阳光充足,适合进行户外活动;而云量增多可能预示着天气即将变化,如积雨云的出现可能伴随着降雨、雷电等天气。在农业生产中,不同云量对光照有影响,进而影响农作物的光合作用。适当的云量可以调节光照强度,避免农作物受到过强阳光的灼伤;但云层过厚可能导致光照不足,影响农作物的光合作用,从而影响产量。 解析:分别从气温、降水量、风速和风向、云量等天气观测要素出发,详细阐述其对日常生活和农业生产的影响,结合具体例子说明各要素在不同场景下的作用和影响方式。

2. 答案:蚕的完全变态发育过程包括卵、幼虫、蛹、成虫四个阶段,对其生存和繁衍具有重要意义。

在生存方面:

幼虫期:幼虫阶段蚕以桑叶为食,大量进食并迅速生长,通过多次蜕皮逐渐长大。这一阶段使蚕能够积累足够的营养和能量,为后续的发育和生存奠定基础。在这个过程中,蚕的身体结构和生理功能逐渐适应以桑叶为食的生活方式,如具有适合咀嚼桑叶的口器。

蛹期:蛹期蚕处于相对静止状态,在蚕茧的保护下,内部进行着身体结构的重塑和器官的发育。蚕茧为蛹提供了一个安全的环境,减少了外界的干扰和敌害的侵袭,使蚕能够在相对稳定的环境中完成从幼虫到成虫的转变,提高了生存几率。

在繁衍方面:

成虫期:蚕蛾破茧而出后,具备了繁殖能力。蚕蛾的身体结构和行为特点适应了繁殖的需求,如具有发达的生殖器官,能够进行交配和产卵。通过繁殖,蚕将自身的遗传物质传递给下一代,保证了物种的延续。完全变态发育使得蚕在不同阶段具有不同的形态和生活方式,有利于充分利用不同的资源和环境,减少不同发育阶段之间的竞争,提高了整个物种在自然界中的生存和繁衍能力。 解析:从生存和繁衍两个大方面,分别针对蚕完全变态发育的各个阶段,阐述其对蚕的重要意义,说明每个阶段如何为生存和繁衍提供保障。

3. 答案:

例如豆科植物与根瘤菌之间是共生关系。根瘤菌能侵入豆科植物的根部,形成根瘤。根瘤菌具有固氮作用,它能将空气中游离态的氮转化为含氮化合物,供豆科植物利用,满足植物对氮素营养的需求,促进植物的生长。而豆科植物则为根瘤菌提供生存场所和光合作用产生的有机物,维持根瘤菌的生命活动。这种共生关系使得双方都能在这种相互依存的关系中受益,根瘤菌获得生存所需的能量和物质,豆科植物获得了重要的营养来源,增强了在自然环境中的生存能力。

4. 答案:

生物与非生物因素之间存在着紧密的相互作用,使得生物与环境构成一个不可分割的整体。

非生物因素对生物的影响:非生物因素为生物提供了生存的基本条件。阳光是地球上绝大多数生物能量的最终来源,绿色植物通过光合作用利用阳光将二氧化碳和水转化为有机物和氧气,为自身及其他生物提供食物和氧气。温度对生物的生长、发育、繁殖等生理过程有着重要影响,不同生物对温度有不同的适应范围,如热带生物适应高温环境,寒带生物适应低温环境,温度不适宜会影响生物的生存。水是生物体内各种化学反应的介质,生物的各项生命活动都离不开水,干旱地区生物种类相对较少,主要受限于水资源短缺。土壤为植物提供了扎根的场所和矿物质营养,土壤的酸碱度、肥力等影响着植物的分布和生长。

生物对非生物因素的影响:生物也能影响和改变非生物环境。例如,植物通过蒸腾作用将水分散发到空气中,增加空气湿度,调节局部气候;森林能吸收大量二氧化碳,减缓温室效应,对全球气候产生影响。蚯蚓在土壤中活动,能疏松土壤,改善土壤结构,增加土壤肥力。微生物分解有机物,促进物质循环,影响土壤的化学成分和物理性质。

综上所述,生物依赖非生物因素提供的条件生存,同时生物的活动又反过来影响非生物环境,二者相互作用、相互依存,构成一个不可分割的整体。

5. 答案:

天气预报对农业生产至关重要,体现在多个方面:

安排农事活动:通过了解未来天气情况,农民可以合理安排播种、施肥、灌溉、收获等农事活动。例如,在预计有充足降水前,可以提前安排施肥,利用雨水将肥料溶解渗透到土壤中,提高肥料利用率;在寒潮来临前,及时收获成熟农作物,避免遭受冻害;根据天气预报选择适宜的天气进行播种,保证种子发芽所需的温度、湿度条件,提高发芽率。

预防气象灾害:天气预报能够提前预警暴雨、洪涝、干旱、台风、霜冻等气象灾害。农民可以提前采取防范措施,如在暴雨来临前疏通农田排水渠道,防止农田积水;在台风来袭前,加固温室大棚、搭建防风设施,保护农作物和农业设施;对于干旱预警,提前做好灌溉准备,寻找水源,确保农作物生长所需水分,减少灾害对农业生产造成的损失。

调整种植结构:长期的天气预报和气候预测信息,有助于农民调整种植结构。如果预测未来某地区气候将发生变化,如气温升高、降水模式改变,农民可以选择更适应新气候条件的农作物品种进行种植,优化种植布局,提高农业生产的稳定性和可持续性。

五、科学探究

(1)答案:这个实验的变量是不同的植被类型,即草地、树林和裸地。

解析:实验目的是探究不同植被对空气湿度的影响,所以不同的植被类型是唯一被改变的因素,也就是变量。

(2)答案:在一天中的同一时间段进行测量,是为了控制其他可能影响空气湿度的因素保持相对稳定。因为一天中不同时间段,气温、光照等因素会发生较大变化,而这些因素也会影响空气湿度。例如,白天温度较高时,水分蒸发快,空气湿度相对较低;夜晚温度降低,水分蒸发减慢,空气湿度可能升高。如果不在同一时间段测量,就无法确定空气湿度的差异是由植被类型不同导致的,还是其他因素变化引起的。只有保证在同一时间段测量,使得除植被类型外的其他影响空气湿度的因素基本相同,才能准确得出不同植被对空气湿度的影响。

解析:从控制变量法的角度出发,说明同一时间段测量对于排除其他因素干扰、保证实验准确性的重要性。

(3)答案:通过实验,可能会得出的结论是:不同植被对空气湿度有影响,树林的空气湿度平均值最高,草地次之,裸地的空气湿度平均值最低。因为植物通过蒸腾作用向空气中散失水分,树林植被茂密,植物数量多,蒸腾作用强,散失到空气中的水分多,所以空气湿度相对较高;草地植被相对较少,蒸腾作用较弱,空气湿度低于树林;裸地没有植被,不存在植物的蒸腾作用,水分散失少,空气湿度最低。

解析:基于植物蒸腾作用对空气湿度的影响原理,推测不同植被类型下空气湿度的差异,得出相应结论。

六、拓展长廊

1. 答案:以大熊猫为例,了解其生存现状、面临的威胁及保护建议。

生存现状:大熊猫是世界自然保护联盟红色名录中的易危物种,主要分布在中国四川、陕西和甘肃的山区。目前,大熊猫野生种群数量有所增长,根据第四次全国大熊猫调查结果,野生大熊猫数量达1864只。同时,通过人工繁育技术,圈养大熊猫数量也在逐步增加。

面临的威胁:

栖息地破碎化:人类活动,如道路建设、水电开发、森林砍伐等,导致大熊猫栖息地被分割成小块,使得大熊猫种群之间的交流受到限制,影响其繁衍和遗传多样性。

竹子开花:大熊猫以竹子为主要食物来源,而竹子有周期性开花的特性,一旦大面积竹子开花死亡,会造成大熊猫食物短缺,威胁其生存。

气候变化:全球气候变化导致大熊猫栖息地的气温升高、降水模式改变,影响竹子的生长分布,间接对大熊猫的生存造成影响。

保护建议:

建立自然保护区和走廊带:扩大和完善大熊猫自然保护区网络,建立栖息地走廊带,连接破碎的栖息地,促进大熊猫种群之间的基因交流,提高其遗传多样性。

加强监测与研究:建立长期的大熊猫及栖息地监测体系,实时掌握大熊猫的数量、分布、健康状况以及栖息地变化情况。深入研究大熊猫的生态习性、繁殖生理等,为保护工作提供科学依据。

开展人工繁育和野化放归:继续加强大熊猫人工繁育技术研究,提高繁育成功率。同时,对圈养大熊猫进行野化训练,逐步放归自然,增加野生大熊猫种群数量。

加强宣传教育:通过各种媒体渠道,开展大熊猫保护宣传活动,提高公众对大熊猫保护的认识和参与度,减少人类活动对大熊猫栖息地的破坏。

2. 答案:以冰雹为例撰写介绍稿

各位观众朋友们,大家好!今天给大家介绍一种特殊的天气现象——冰雹。

形成原因:冰雹通常在强烈对流的积雨云中形成。当云层中的水汽随着气流上升,遇冷会凝结成小水滴或冰晶。随着气流不断上升,这些小水滴和冰晶会继续增长。如果上升气流很强,能将它们托举到更高的高度,在低温环境下,小冰晶会不断碰撞并吸附周围的水汽和小水滴,逐渐形成较大的冰粒。当冰粒增长到一定程度,上升气流无法再支撑其重量时,就会从云中掉落,形成冰雹。

特点:冰雹具有突发性,常常在短时间内突然出现。其颗粒大小不一,小的如绿豆,大的可能像鸡蛋甚至更大。冰雹降落速度快,冲击力强,会对农作物、建筑物、车辆等造成严重破坏。而且冰雹天气往往伴随着雷电、大风等其他强对流天气,增加了灾害的复杂性和破坏力。

防范措施:

户外防范:如果在户外遇到冰雹,应尽快寻找合适的遮蔽物,如建筑物、汽车等。不要在大树下、电线杆旁躲避,避免因雷击或被掉落的冰雹、树枝砸伤。如果没有遮蔽物,应迅速用双手护住头部和颈部,尽量降低身体重心,减少伤害。

农业防范:农民朋友可以提前关注天气预报,在冰雹来临前,对一些易受损害的农作物采取遮盖措施,如使用防雹网。对于果园,可以搭建防护棚。此外,加强农田水利建设,提高农田排水能力,以应对冰雹过后可能出现的短时强降水。

生活防范:居民要关好门窗,妥善安置好室外的花盆、杂物等,避免被冰雹砸落伤人。如果车辆停在户外,尽量将车停入车库或有遮蔽的地方,减少车辆受损风险。

希望大家对冰雹这种天气现象有更深入的了解,在遇到时能够做好防范,保护好自己和财产安全。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

【素养测评】人教鄂教版科学四年级下册

期中测试提升卷

题号 一 二 三 四 五 六 总分

得分

一、知识广场(每空 1 分,共 10 分)

1. 天气观测中,通常包括气温、( )、风速、风向、( )等要素。

2. 蚕的幼虫期会经历( )次蜕皮,每次蜕皮后身体都会( )。

3. 生物与生物之间常见的关系有( )、( )、共生等。

4. 气候的两大基本要素是( )和( )。

5. 影响生物生活的非生物因素主要有( )、( )、水、土壤等。

二、判断大厅(每题 2 分,共 20 分)

1. 同一地区的天气和气候在短时间内不会发生明显变化。( )

2. 蚕蛾破茧而出后,会立即进行交配和产卵。( )

3. 生物对环境的适应是普遍存在的,但也有局限性。( )

4. 积云通常与晴天相关,而卷云往往预示着天气即将变化。( )

5. 只要提供充足的食物,蚕就能正常生长发育。( )

6. 所有昆虫的发育过程都与蚕一样,经历完全变态发育。( )

7. 环境中的生物因素对生物的影响比非生物因素更重要。( )

8. 天气预报中的降水概率表示降水的可能性大小。( )

9. 不同种类的生物对温度的适应范围是相同的。( )

10. 建立自然保护区是保护生物多样性的有效措施之一。( )

三、选择乐园(每题 2 分,共 30 分)

1. 下列关于天气和气候的说法,正确的是( )。

A. 天气是长期的大气平均状况,气候是短时间的大气变化

B. 天气具有稳定性,气候具有多变性

C. 天气是短时间的大气变化,气候是长期的大气平均状况

2. 蚕在吐丝前,会( )。

A. 食欲大增 B. 身体发黄发亮 C. 大量饮水

3. 下列生物之间属于捕食关系的是( )。

A. 蜜蜂与花 B. 狼与羊 C. 水稻与稗草

4. 测量气温时,温度计应放置在( )。

A. 阳光直射的地方 B. 通风良好的百叶箱内 C. 封闭的室内

5. 下列属于完全变态发育的昆虫是( )。

A. 蝗虫 B. 蜻蜓 C. 蝴蝶

6. 影响植物在沙漠地区分布的主要非生物因素是( )。

A. 温度 B. 水分 C. 阳光

7. 当风向标的箭头指向东方时,此时的风向是( )。

A. 东风 B. 西风 C. 南风

8. 蚕茧的主要作用是( )。

A. 保护蚕蛹 B. 提供蚕丝 C. 帮助蚕呼吸

9. 下列关于生物与环境关系的描述,错误的是( )。

A. 生物的生存依赖一定的环境

B. 生物能够影响和改变环境

C. 环境对生物的影响都是有害的

10. 天气变化剧烈的云是( )。

A. 积雨云 B. 层云 C. 卷云

11. 下列哪项不是蚕蛾的特征?( )

A. 身体分为头、胸、腹三部分

B. 有两对翅,但飞行能力弱

C. 有六条腿,并且善于跳跃

12. 在探究植物对空气湿度的影响实验中,除了植物这一变量外,其他条件应( )。

A. 保持相同 B. 随意改变 C. 部分相同

13. 许多鸟类在秋天会迁徙到南方,主要是受( )的影响。

A. 食物和温度 B. 光照和空气 C. 水分和土壤

14. 下列关于气候特点的描述,正确的是( )。

A. 气候是一个地方短时间内的大气状况

B. 气候具有多变性

C. 气候是多年天气的平均状况,相对稳定

15. 下列生物现象中,属于生物适应环境的是( )。

A. 大树底下好乘凉

B. 仙人掌的叶变成刺状

C. 蚯蚓能疏松土壤

四、问题城堡(每题 4 分,共 20 分)

1. 请详细阐述天气观测中各要素对我们日常生活和生产的影响。

2. 分析蚕的完全变态发育过程对其生存和繁衍的意义。

3. 举例说明生物与生物之间的共生关系,并解释这种关系对双方的益处。

4. 为什么说生物与环境是一个不可分割的整体?请从生物与非生物因素相互作用的角度进行分析。

5. 结合实际,谈谈天气预报对农业生产的重要性。

五、科学探究(8 分)

同学们想要探究不同植被对空气湿度的影响,设计了如下实验:

1. 在校园内选择一块草地、一片树林和一个裸地作为实验地点。

2. 在一天中的同一时间段,使用湿度计分别测量草地、树林和裸地的空气湿度,每个地点测量 3 次,记录数据并计算平均值。

(1)这个实验的变量是什么?(2 分)

(2)在实验过程中,为什么要在一天中的同一时间段进行测量?(3 分)

(3)通过实验,可能会得出什么结论?(3 分)

六、拓展长廊(每题 6 分,共 12 分)

1. 查阅资料,了解一种珍稀生物的生存现状和面临的威胁,并提出相应的保护建议。

2. 假设你是一名气象主播,要向观众介绍一种特殊的天气现象(如龙卷风、冰雹等),请撰写一份简要的介绍稿,包括该天气现象的形成原因、特点和防范措施。

答案及解析

一、知识广场

1. 降水量;云量:在天气观测中,这些都是重要的气象要素,对于全面了解天气状况有着关键作用。降水量影响着水资源、农业灌溉等;云量的多少和类型能帮助预测天气变化。

2. 4;长大:蚕在幼虫期一般会经历 4 次蜕皮,每一次蜕皮都是其生长过程中的重要阶段,蜕皮后身体会明显长大,食量也会增加。

3. 竞争;捕食:生物与生物之间存在多种关系,竞争是指生物为获取有限资源而产生的相互争夺行为;捕食则是一种生物以另一种生物为食的现象,这些关系共同影响着生态系统的平衡。

4. 气温;降水:气温和降水是描述气候特征的两个基本要素。不同地区的气温和降水组合,形成了各种各样的气候类型,如热带雨林气候高温多雨,温带大陆性气候气温年较差大且降水较少。

5. 阳光;温度:阳光为生物提供能量来源,影响植物的光合作用;温度对生物的新陈代谢、生长发育等生理过程有着重要影响,不同生物对阳光和温度的适应范围不同。

二、判断大厅

1. ×:天气在短时间内多变,而气候是长期的大气平均状况,相对稳定。同一地区短时间内天气可能有明显变化,如晴天突然下雨;而气候不会在短时间内发生明显改变。

2. ×:蚕蛾破茧而出后,需要先进行短暂的展翅等准备活动,待身体适应环境后才会进行交配和产卵,并非立即进行。

3. √:生物在长期进化过程中形成了对环境的适应,但这种适应是在一定环境范围内的。当环境变化超出生物的适应能力时,生物的生存就会受到威胁,例如北极熊适应寒冷的极地环境,若全球气候持续变暖,其生存将面临困境。

4. ×:积云通常是晴天的标志,天气较为稳定;而卷云往往是天气变化的先兆,但不一定预示着天气即将变化,有时卷云出现后天气仍能保持一段时间的稳定。

5. ×:蚕的正常生长发育不仅需要充足的食物(桑叶),还需要适宜的温度、湿度、通风等环境条件。任何一个条件不满足,都可能影响蚕的生长发育。

6. ×:昆虫的发育分为完全变态发育和不完全变态发育。像蚕、蝴蝶等昆虫经历卵、幼虫、蛹、成虫四个阶段,属于完全变态发育;而蝗虫、蜻蜓等昆虫发育过程经历卵、若虫、成虫三个阶段,属于不完全变态发育。

7. ×:生物因素和非生物因素对生物的生存都至关重要,缺一不可,不能简单地说生物因素对生物的影响比非生物因素更重要。非生物因素为生物提供了生存的基本条件,生物因素则影响着生物的生存方式和种群数量等。

8. √:天气预报中的降水概率是根据气象数据和模型预测得出的降水可能性大小,它帮助人们提前做好应对降水的准备,如携带雨具等。

9. ×:不同种类的生物由于自身生理结构和生活习性的差异,对温度的适应范围各不相同。例如,热带植物适应高温环境,而寒带植物能在低温环境下生存。

10. √:建立自然保护区可以为生物提供适宜的生存环境,保护生物的栖息地,减少人类活动对生物的干扰和破坏,是保护生物多样性的有效措施之一。

三、选择乐园

1. C:天气是短时间内大气的阴晴、风雨、冷热等变化,具有多变性;气候是一个地区多年的天气平均状况,相对稳定。A 选项描述反了,B 选项对天气和气候的特点描述错误。

2. B:蚕在吐丝前,身体会发黄发亮,食欲减退,不再大量进食,也不会大量饮水。这是蚕准备吐丝结茧的特征表现。

3. B:狼以羊为食,狼与羊之间是捕食关系。蜜蜂与花是共生关系,蜜蜂采蜜的同时帮助花传粉;水稻与稗草争夺阳光、水分和养分,是竞争关系。

4. B:测量气温时,温度计应放置在通风良好的百叶箱内。百叶箱能避免阳光直射和地面辐射的影响,使测量的气温更准确地反映空气的实际温度。阳光直射的地方温度会偏高,封闭的室内不能代表室外大气温度。

5. C:蝴蝶的发育过程经历卵、幼虫、蛹、成虫四个阶段,属于完全变态发育。蝗虫和蜻蜓的发育过程经历卵、若虫、成虫三个阶段,属于不完全变态发育。

6. B:沙漠地区干旱少雨,水分是影响植物分布的主要非生物因素。植物的生长离不开水,在沙漠中,只有适应干旱环境、能有效保存水分的植物才能生存。

7. A:风向是指风吹来的方向,当风向标的箭头指向东方时,说明风是从东方吹来的,此时风向是东风。

8. A:蚕茧的主要作用是保护蚕蛹,为蚕蛹提供一个相对安全稳定的环境,使其在里面完成变态发育。虽然蚕茧能提供蚕丝,但这不是其主要作用;蚕茧不能帮助蚕呼吸。

9. C:生物的生存依赖一定的环境,如鱼离不开水;生物也能够影响和改变环境,如森林能调节气候。环境对生物的影响既有有利的一面,也有不利的一面,并非都是有害的,例如适宜的温度和光照有利于植物生长。

10. A:积雨云通常与雷阵雨、暴雨等剧烈天气变化相关,其内部气流强烈,天气变化剧烈。层云通常与小雨或毛毛雨相关,天气变化相对较缓和;卷云一般不会带来明显的天气变化。

11. C:蚕蛾身体分为头、胸、腹三部分,有两对翅,但飞行能力弱,有六条腿,但并不善于跳跃。善于跳跃是蝗虫等部分昆虫的特征。

12. A:在探究植物对空气湿度的影响实验中,除了植物这一变量外,其他条件应保持相同,这样才能保证实验结果是由植物这一因素引起的,遵循控制变量的原则。

13. A:许多鸟类在秋天迁徙到南方,主要是因为北方冬季食物减少,且气温降低,南方相对温暖且食物资源更丰富。光照、空气、水分和土壤等因素对鸟类迁徙也有一定影响,但食物和温度是主要影响因素。

14. C:气候是多年天气的平均状况,相对稳定;天气是一个地方短时间内的大气状况,具有多变性。A 和 B 选项对气候的描述错误。

15. B:仙人掌的叶变成刺状,可减少水分蒸发,适应沙漠干旱的环境,属于生物适应环境的表现。大树底下好乘凉是因为植物的蒸腾作用降低了周围环境温度,属于生物影响环境;蚯蚓能疏松土壤也是生物影响环境的体现。

四、问题城堡

1. 答案:

气温:对日常生活和生产影响广泛。在日常生活中,气温影响人们的衣着选择。例如,炎热的夏天人们会选择轻薄透气的衣物,寒冷的冬天则穿上厚厚的棉衣。在农业生产方面,气温对农作物的生长发育起着关键作用。不同的农作物有其适宜的生长温度范围,如水稻喜高温多湿,适宜在较高气温下种植,而小麦则相对适应较低气温。气温过高或过低都可能影响农作物的产量和品质,如极端高温可能导致农作物水分蒸发过快,生长受阻;低温可能使农作物遭受冻害。

降水量:降水量直接关系到水资源的丰富程度。在日常生活中,影响人们的出行计划,如暴雨天气可能导致道路积水,影响交通,人们会避免出行或选择合适的防雨工具。在农业生产中,降水量决定了农作物的灌溉需求。降水充足且分布均匀有利于农作物生长,如在南方一些地区,降水丰富,适合种植需水量大的水稻等作物;而降水不足的地区,可能需要可能需要进行人工灌溉,否则会导致农作物干旱减产。此外,降水量还影响着水资源的分配,进而影响工业用水和居民生活用水。

风速和风向:风速和风向对日常生活和生产也有重要影响。在日常生活中,大风天气可能影响户外活动,如放风筝需要合适的风速和风向;强风还可能吹倒广告牌、树木等,对人们的生命财产造成威胁。在农业生产方面,适度的风有利于农作物的授粉,如一些风媒花植物依靠风将花粉传播到雌蕊上完成授粉过程。但大风可能会对农作物造成机械损伤,如吹倒农作物,影响产量。在工业和能源领域,风向影响工厂选址,为避免工厂废气对居民区造成污染,工厂应建在居民区的下风向;此外,风能是一种重要的清洁能源,风速稳定且较大的地区适合建设风力发电厂。

云量:云量可以帮助人们预测天气变化。晴天云量少,阳光充足,适合进行户外活动;而云量增多可能预示着天气即将变化,如积雨云的出现可能伴随着降雨、雷电等天气。在农业生产中,不同云量对光照有影响,进而影响农作物的光合作用。适当的云量可以调节光照强度,避免农作物受到过强阳光的灼伤;但云层过厚可能导致光照不足,影响农作物的光合作用,从而影响产量。 解析:分别从气温、降水量、风速和风向、云量等天气观测要素出发,详细阐述其对日常生活和农业生产的影响,结合具体例子说明各要素在不同场景下的作用和影响方式。

2. 答案:蚕的完全变态发育过程包括卵、幼虫、蛹、成虫四个阶段,对其生存和繁衍具有重要意义。

在生存方面:

幼虫期:幼虫阶段蚕以桑叶为食,大量进食并迅速生长,通过多次蜕皮逐渐长大。这一阶段使蚕能够积累足够的营养和能量,为后续的发育和生存奠定基础。在这个过程中,蚕的身体结构和生理功能逐渐适应以桑叶为食的生活方式,如具有适合咀嚼桑叶的口器。

蛹期:蛹期蚕处于相对静止状态,在蚕茧的保护下,内部进行着身体结构的重塑和器官的发育。蚕茧为蛹提供了一个安全的环境,减少了外界的干扰和敌害的侵袭,使蚕能够在相对稳定的环境中完成从幼虫到成虫的转变,提高了生存几率。

在繁衍方面:

成虫期:蚕蛾破茧而出后,具备了繁殖能力。蚕蛾的身体结构和行为特点适应了繁殖的需求,如具有发达的生殖器官,能够进行交配和产卵。通过繁殖,蚕将自身的遗传物质传递给下一代,保证了物种的延续。完全变态发育使得蚕在不同阶段具有不同的形态和生活方式,有利于充分利用不同的资源和环境,减少不同发育阶段之间的竞争,提高了整个物种在自然界中的生存和繁衍能力。 解析:从生存和繁衍两个大方面,分别针对蚕完全变态发育的各个阶段,阐述其对蚕的重要意义,说明每个阶段如何为生存和繁衍提供保障。

3. 答案:

例如豆科植物与根瘤菌之间是共生关系。根瘤菌能侵入豆科植物的根部,形成根瘤。根瘤菌具有固氮作用,它能将空气中游离态的氮转化为含氮化合物,供豆科植物利用,满足植物对氮素营养的需求,促进植物的生长。而豆科植物则为根瘤菌提供生存场所和光合作用产生的有机物,维持根瘤菌的生命活动。这种共生关系使得双方都能在这种相互依存的关系中受益,根瘤菌获得生存所需的能量和物质,豆科植物获得了重要的营养来源,增强了在自然环境中的生存能力。

4. 答案:

生物与非生物因素之间存在着紧密的相互作用,使得生物与环境构成一个不可分割的整体。

非生物因素对生物的影响:非生物因素为生物提供了生存的基本条件。阳光是地球上绝大多数生物能量的最终来源,绿色植物通过光合作用利用阳光将二氧化碳和水转化为有机物和氧气,为自身及其他生物提供食物和氧气。温度对生物的生长、发育、繁殖等生理过程有着重要影响,不同生物对温度有不同的适应范围,如热带生物适应高温环境,寒带生物适应低温环境,温度不适宜会影响生物的生存。水是生物体内各种化学反应的介质,生物的各项生命活动都离不开水,干旱地区生物种类相对较少,主要受限于水资源短缺。土壤为植物提供了扎根的场所和矿物质营养,土壤的酸碱度、肥力等影响着植物的分布和生长。

生物对非生物因素的影响:生物也能影响和改变非生物环境。例如,植物通过蒸腾作用将水分散发到空气中,增加空气湿度,调节局部气候;森林能吸收大量二氧化碳,减缓温室效应,对全球气候产生影响。蚯蚓在土壤中活动,能疏松土壤,改善土壤结构,增加土壤肥力。微生物分解有机物,促进物质循环,影响土壤的化学成分和物理性质。

综上所述,生物依赖非生物因素提供的条件生存,同时生物的活动又反过来影响非生物环境,二者相互作用、相互依存,构成一个不可分割的整体。

5. 答案:

天气预报对农业生产至关重要,体现在多个方面:

安排农事活动:通过了解未来天气情况,农民可以合理安排播种、施肥、灌溉、收获等农事活动。例如,在预计有充足降水前,可以提前安排施肥,利用雨水将肥料溶解渗透到土壤中,提高肥料利用率;在寒潮来临前,及时收获成熟农作物,避免遭受冻害;根据天气预报选择适宜的天气进行播种,保证种子发芽所需的温度、湿度条件,提高发芽率。

预防气象灾害:天气预报能够提前预警暴雨、洪涝、干旱、台风、霜冻等气象灾害。农民可以提前采取防范措施,如在暴雨来临前疏通农田排水渠道,防止农田积水;在台风来袭前,加固温室大棚、搭建防风设施,保护农作物和农业设施;对于干旱预警,提前做好灌溉准备,寻找水源,确保农作物生长所需水分,减少灾害对农业生产造成的损失。

调整种植结构:长期的天气预报和气候预测信息,有助于农民调整种植结构。如果预测未来某地区气候将发生变化,如气温升高、降水模式改变,农民可以选择更适应新气候条件的农作物品种进行种植,优化种植布局,提高农业生产的稳定性和可持续性。

五、科学探究

(1)答案:这个实验的变量是不同的植被类型,即草地、树林和裸地。

解析:实验目的是探究不同植被对空气湿度的影响,所以不同的植被类型是唯一被改变的因素,也就是变量。

(2)答案:在一天中的同一时间段进行测量,是为了控制其他可能影响空气湿度的因素保持相对稳定。因为一天中不同时间段,气温、光照等因素会发生较大变化,而这些因素也会影响空气湿度。例如,白天温度较高时,水分蒸发快,空气湿度相对较低;夜晚温度降低,水分蒸发减慢,空气湿度可能升高。如果不在同一时间段测量,就无法确定空气湿度的差异是由植被类型不同导致的,还是其他因素变化引起的。只有保证在同一时间段测量,使得除植被类型外的其他影响空气湿度的因素基本相同,才能准确得出不同植被对空气湿度的影响。

解析:从控制变量法的角度出发,说明同一时间段测量对于排除其他因素干扰、保证实验准确性的重要性。

(3)答案:通过实验,可能会得出的结论是:不同植被对空气湿度有影响,树林的空气湿度平均值最高,草地次之,裸地的空气湿度平均值最低。因为植物通过蒸腾作用向空气中散失水分,树林植被茂密,植物数量多,蒸腾作用强,散失到空气中的水分多,所以空气湿度相对较高;草地植被相对较少,蒸腾作用较弱,空气湿度低于树林;裸地没有植被,不存在植物的蒸腾作用,水分散失少,空气湿度最低。

解析:基于植物蒸腾作用对空气湿度的影响原理,推测不同植被类型下空气湿度的差异,得出相应结论。

六、拓展长廊

1. 答案:以大熊猫为例,了解其生存现状、面临的威胁及保护建议。

生存现状:大熊猫是世界自然保护联盟红色名录中的易危物种,主要分布在中国四川、陕西和甘肃的山区。目前,大熊猫野生种群数量有所增长,根据第四次全国大熊猫调查结果,野生大熊猫数量达1864只。同时,通过人工繁育技术,圈养大熊猫数量也在逐步增加。

面临的威胁:

栖息地破碎化:人类活动,如道路建设、水电开发、森林砍伐等,导致大熊猫栖息地被分割成小块,使得大熊猫种群之间的交流受到限制,影响其繁衍和遗传多样性。

竹子开花:大熊猫以竹子为主要食物来源,而竹子有周期性开花的特性,一旦大面积竹子开花死亡,会造成大熊猫食物短缺,威胁其生存。

气候变化:全球气候变化导致大熊猫栖息地的气温升高、降水模式改变,影响竹子的生长分布,间接对大熊猫的生存造成影响。

保护建议:

建立自然保护区和走廊带:扩大和完善大熊猫自然保护区网络,建立栖息地走廊带,连接破碎的栖息地,促进大熊猫种群之间的基因交流,提高其遗传多样性。

加强监测与研究:建立长期的大熊猫及栖息地监测体系,实时掌握大熊猫的数量、分布、健康状况以及栖息地变化情况。深入研究大熊猫的生态习性、繁殖生理等,为保护工作提供科学依据。

开展人工繁育和野化放归:继续加强大熊猫人工繁育技术研究,提高繁育成功率。同时,对圈养大熊猫进行野化训练,逐步放归自然,增加野生大熊猫种群数量。

加强宣传教育:通过各种媒体渠道,开展大熊猫保护宣传活动,提高公众对大熊猫保护的认识和参与度,减少人类活动对大熊猫栖息地的破坏。

2. 答案:以冰雹为例撰写介绍稿

各位观众朋友们,大家好!今天给大家介绍一种特殊的天气现象——冰雹。

形成原因:冰雹通常在强烈对流的积雨云中形成。当云层中的水汽随着气流上升,遇冷会凝结成小水滴或冰晶。随着气流不断上升,这些小水滴和冰晶会继续增长。如果上升气流很强,能将它们托举到更高的高度,在低温环境下,小冰晶会不断碰撞并吸附周围的水汽和小水滴,逐渐形成较大的冰粒。当冰粒增长到一定程度,上升气流无法再支撑其重量时,就会从云中掉落,形成冰雹。

特点:冰雹具有突发性,常常在短时间内突然出现。其颗粒大小不一,小的如绿豆,大的可能像鸡蛋甚至更大。冰雹降落速度快,冲击力强,会对农作物、建筑物、车辆等造成严重破坏。而且冰雹天气往往伴随着雷电、大风等其他强对流天气,增加了灾害的复杂性和破坏力。

防范措施:

户外防范:如果在户外遇到冰雹,应尽快寻找合适的遮蔽物,如建筑物、汽车等。不要在大树下、电线杆旁躲避,避免因雷击或被掉落的冰雹、树枝砸伤。如果没有遮蔽物,应迅速用双手护住头部和颈部,尽量降低身体重心,减少伤害。

农业防范:农民朋友可以提前关注天气预报,在冰雹来临前,对一些易受损害的农作物采取遮盖措施,如使用防雹网。对于果园,可以搭建防护棚。此外,加强农田水利建设,提高农田排水能力,以应对冰雹过后可能出现的短时强降水。

生活防范:居民要关好门窗,妥善安置好室外的花盆、杂物等,避免被冰雹砸落伤人。如果车辆停在户外,尽量将车停入车库或有遮蔽的地方,减少车辆受损风险。

希望大家对冰雹这种天气现象有更深入的了解,在遇到时能够做好防范,保护好自己和财产安全。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)