2024—2025学年度广西壮族自治区贺州市昭平中学等两校高一下学期3月月考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年度广西壮族自治区贺州市昭平中学等两校高一下学期3月月考历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 299.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-04 15:59:59 | ||

图片预览

文档简介

贺州市2024~2025学年度下学期高一年级3月份教学质量检测试卷

历史

(考试时间:75分钟试卷满分:100分)

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、单选题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。

1.原始农业产生之前,采集食物的群体,在很大程度上依赖自然的恩赐。就算在自然条件较好的时候,狩猎采集的族群也会限制自身的人口,防止超出领地所能承受的人口的极限。据此判断,推动人类从“食物采集者”向“食物生产者”转变的最主要原因是

A.私有财产的出现 B.人口增长的压力

C.社会分工的推动 D.自然环境的恶劣

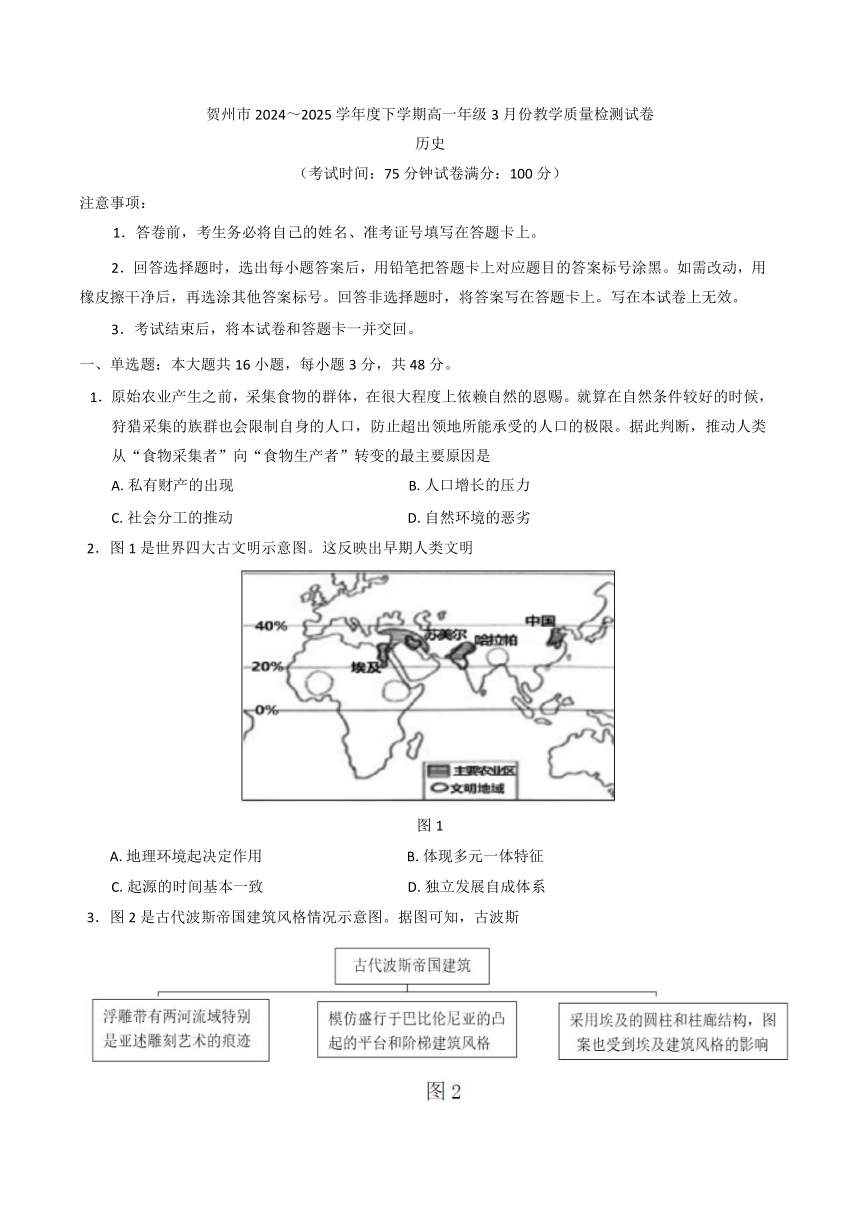

2.图1是世界四大古文明示意图。这反映出早期人类文明

图1

A.地理环境起决定作用 B.体现多元一体特征

C.起源的时间基本一致 D.独立发展自成体系

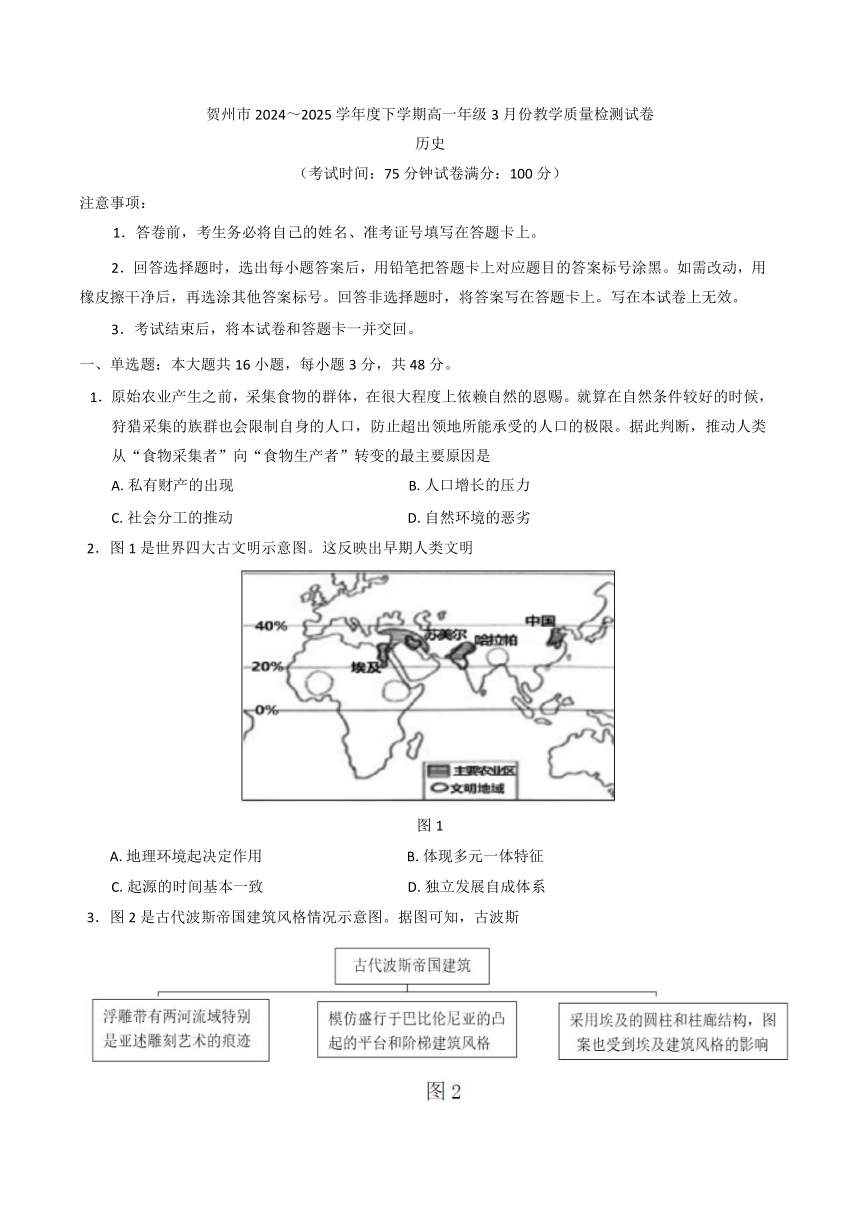

3.图2是古代波斯帝国建筑风格情况示意图。据图可知,古波斯

A.君主专制色彩浓厚B.文化兼容性强

C.传承了古埃及文明 D.建筑技术高超

4.罗马元老院原本只从罗马、意大利的高层公民中选出组成。克劳狄乌斯在统治时期(公元41-54年),授予了比利时、高卢等地区的贵族获选进入元老院的资格,并将罗马公民权授予行省部分居民。这一变化

A.有助于完善官僚系统 B.提高了平民的政治地位

C.推动了民主政治发展 D.解决了贵族与平民矛盾

5.自克洛维起,法兰克国王一般会把征伐来的土地无条件赏赐给私人扈从,或者馈赠给教会。到8世纪时查理·马特却废除了这一传统,代之以新规定:领主向其附庸授予采邑并提供保护,附庸向领主宣誓效忠并服兵役。这一变化表明

A.西欧出现分裂割据的局面 B.教权已经高于王权

C.封建政治权力结构的变化 D.君主专制体制出现

6.北魏时期,负责监察的御史中尉往往是从鲜卑贵族或者中原名门之人中,经过荐举和考试后,由皇帝亲自选拔产生。而同一时期的拜占庭帝国,监察官员的执事官也是由皇帝亲自选拔确定,一般是由效忠皇帝、能力突出、经验丰富的人来担任。这说明当时东西方

A.社会矛盾有所缓和 B.皇权直接控制地方

C.监察系统成熟完善 D.重视选任监察官员

7.7世纪以前,日本在经济上长期实行部民制,该制度属于马克思所说的“总体奴隶制”类型。7世纪初,日本奴隶主“各置己民,态情驱使,又割国县、山海、林野、池田,以为己财,争战不已”“分割水陆,以为私地,卖与百姓,年索其价”。据此可推知,此时日本

A.出现严重社会危机 B.大化改新群众基础广泛

C.大化改新已经失败 D.奴隶制度阻碍社会革新

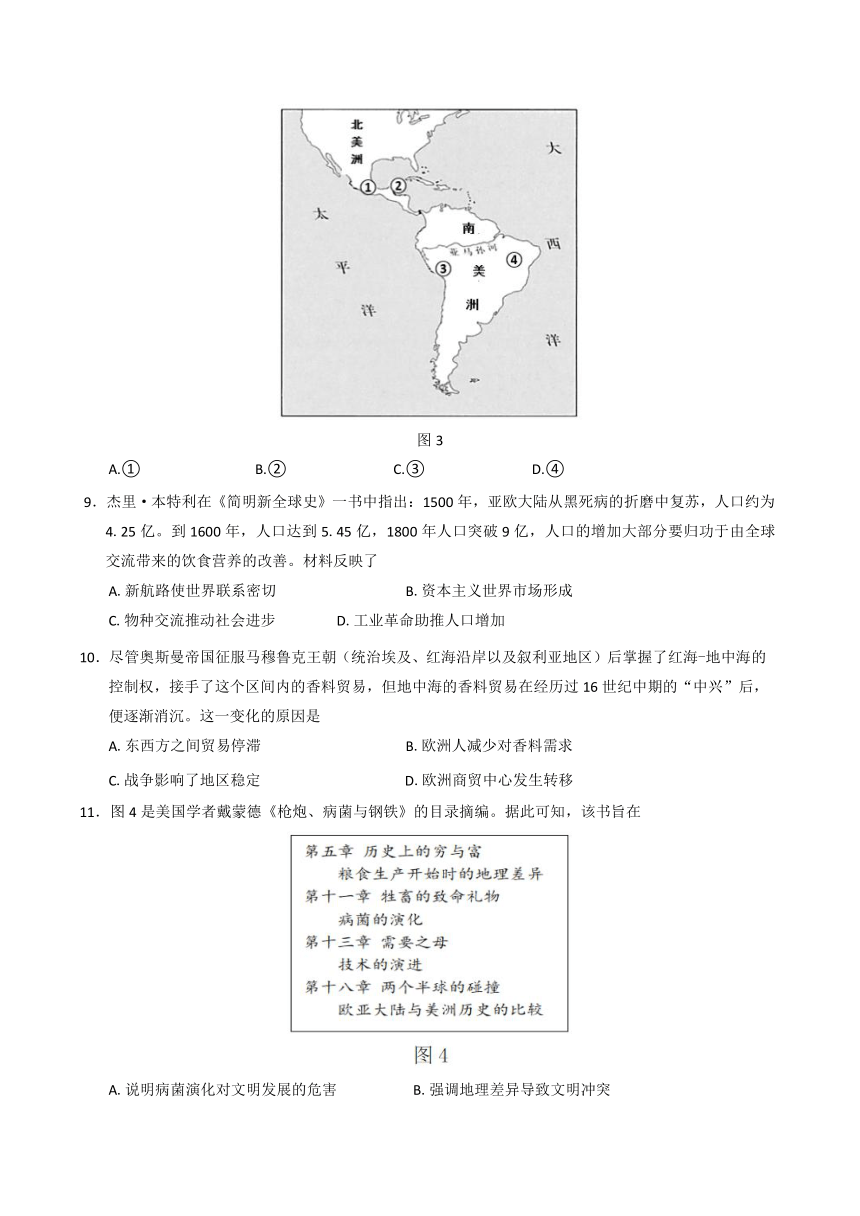

8.14世纪,阿兹特克人兴起于今墨西哥地区,其经济基础是农业,他们还发明了“浮动园地”,其遗址位于图3

图3

A.① B.② C.③ D.④

9.杰里·本特利在《简明新全球史》一书中指出:1500年,亚欧大陆从黑死病的折磨中复苏,人口约为4.25亿。到1600年,人口达到5.45亿,1800年人口突破9亿,人口的增加大部分要归功于由全球交流带来的饮食营养的改善。材料反映了

A.新航路使世界联系密切 B.资本主义世界市场形成

C.物种交流推动社会进步 D.工业革命助推人口增加

10.尽管奥斯曼帝国征服马穆鲁克王朝(统治埃及、红海沿岸以及叙利亚地区)后掌握了红海-地中海的控制权,接手了这个区间内的香料贸易,但地中海的香料贸易在经历过16世纪中期的“中兴”后,便逐渐消沉。这一变化的原因是

A.东西方之间贸易停滞 B.欧洲人减少对香料需求

C.战争影响了地区稳定 D.欧洲商贸中心发生转移

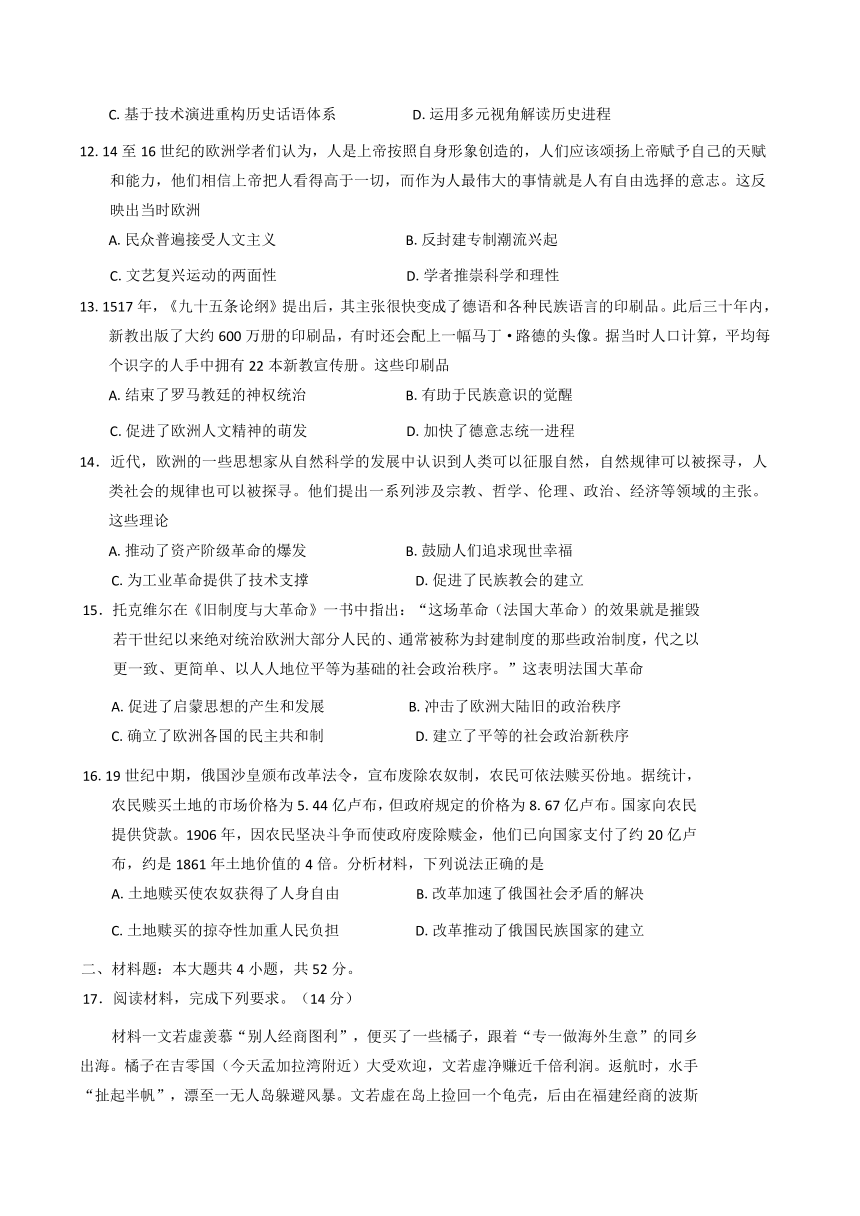

11.图4是美国学者戴蒙德《枪炮、病菌与钢铁》的目录摘编。据此可知,该书旨在

A.说明病菌演化对文明发展的危害 B.强调地理差异导致文明冲突

C.基于技术演进重构历史话语体系 D.运用多元视角解读历史进程

12.14至16世纪的欧洲学者们认为,人是上帝按照自身形象创造的,人们应该颂扬上帝赋予自己的天赋和能力,他们相信上帝把人看得高于一切,而作为人最伟大的事情就是人有自由选择的意志。这反映出当时欧洲

A.民众普遍接受人文主义 B.反封建专制潮流兴起

C.文艺复兴运动的两面性 D.学者推崇科学和理性

13.1517年,《九十五条论纲》提出后,其主张很快变成了德语和各种民族语言的印刷品。此后三十年内,新教出版了大约600万册的印刷品,有时还会配上一幅马丁·路德的头像。据当时人口计算,平均每个识字的人手中拥有22本新教宣传册。这些印刷品

A.结束了罗马教廷的神权统治 B.有助于民族意识的觉醒

C.促进了欧洲人文精神的萌发 D.加快了德意志统一进程

14.近代,欧洲的一些思想家从自然科学的发展中认识到人类可以征服自然,自然规律可以被探寻,人类社会的规律也可以被探寻。他们提出一系列涉及宗教、哲学、伦理、政治、经济等领域的主张。这些理论

A.推动了资产阶级革命的爆发 B.鼓励人们追求现世幸福

C.为工业革命提供了技术支撑 D.促进了民族教会的建立

15.托克维尔在《旧制度与大革命》一书中指出:“这场革命(法国大革命)的效果就是摧毁若干世纪以来绝对统治欧洲大部分人民的、通常被称为封建制度的那些政治制度,代之以更一致、更简单、以人人地位平等为基础的社会政治秩序。”这表明法国大革命

A.促进了启蒙思想的产生和发展 B.冲击了欧洲大陆旧的政治秩序

C.确立了欧洲各国的民主共和制 D.建立了平等的社会政治新秩序

16.19世纪中期,俄国沙皇颁布改革法令,宣布废除农奴制,农民可依法赎买份地。据统计,农民赎买土地的市场价格为5.44亿卢布,但政府规定的价格为8.67亿卢布。国家向农民提供贷款。1906年,因农民坚决斗争而使政府废除赎金,他们已向国家支付了约20亿卢布,约是1861年土地价值的4倍。分析材料,下列说法正确的是

A.土地赎买使农奴获得了人身自由 B.改革加速了俄国社会矛盾的解决

C.土地赎买的掠夺性加重人民负担 D.改革推动了俄国民族国家的建立

二、材料题:本大题共4小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一文若虚羡慕“别人经商图利”,便买了一些橘子,跟着“专一做海外生意”的同乡出海。橘子在吉零国(今天孟加拉湾附近)大受欢迎,文若虚净赚近千倍利润。返航时,水手“扯起半帆”,漂至一无人岛躲避风暴。文若虚在岛上捡回一个龟壳,后由在福建经商的波斯人玛宝哈出价白银五万两收购,二人“议定立契”,“合同为照”。从此,文若虚“家道殷富不绝”。

-摘编自明代凌濛初《初刻拍案惊奇》

材料二《一千零一夜》故事多处涉及“中国元素”。如辛伯达第七次航海时抵达了中国,并得到一位善良老人的帮助。在《阿拉丁与神灯》原版故事中,主人公阿拉丁是一位中国人,其日常生活充满了沐浴熏香等典型的阿拉伯色彩,也出现了饮茶、喝交杯酒等中国习俗。

-摘编自《一千零一夜》

(1)从材料一中提取故事情节,仿照①的格式,完成以下提纲。(8分)

故事情节中的历史现象

①情节:“羡慕别人经商图利”、“家道殷富不绝”。现象:反映传统抑商观念的变化。

②

③

④

⑤

(2)根据材料二并结合所学知识,评析《一千零一夜》里“中国元素”的史料价值。(6分)

18.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一欧洲社会的多样性:当时西方新的多样性社会的组成部分有以下这些:取代皇帝的命令而起的独立教会,代替帝国当局的一群封建君主和封建主,取代罗马时期奴隶种植园、各自开垦荒地的自治的采邑,不久后来自城市的有独特力量而于贵族、高级教士、最终于君主颇为不利的新兴的商业阶层。

-摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到21世纪》

材料二西欧封建社会是一种刚性体制。它的权力结构固定权力的行使方式僵化而不易改变,由此各权力结构之间便出现了空隙,为新生产力因素提供了活动空间,便于体制外的异己力量滋生和成长,而后发展壮大成体制外的力量,并与体制内的权力中心发生冲突,最终导致封建社会的崩溃和资本主义社会的诞生。

-摘编自钱乘旦《中世纪西欧的几个特点》

(1)根据材料一、二并结合所学,选择一个恰当视角,对欧洲社会成员的构成进行分类。(4分)

(2)根据材料二并结合所学,分析中世纪西欧“体制外的异己力量”产生的影响。(8分)

19.阅读材料,回答问题。(14分)

材料一甘蔗最早在远古时期的新几内亚开始人工种植,蔗糖从地中海传入欧洲时,价格极高,超出绝大部分人的消费能力。15世纪,葡萄牙和西班牙率先在大西洋属岛建立起以使用奴隶进行劳动为特点的甘蔗种植园。欧洲本土英国人的嗜糖性创造了巨大的蔗糖需求,蔗糖消费量的提升促使英法加大蔗糖种植投入。从16世纪80年代开始,英法在巴巴多斯等岛上种植甘蔗,“仅仅一个世纪的时间里,法国、不列颠开始成为西方世界最大的蔗糖制造者和出口者”,蔗糖产量大幅提升,蔗糖价格持续缓步下降,为普通民众甚至底层穷人将蔗糖作为日常消费品提供了条件。

-摘编自刘怀玉《奢侈品的演进和社会发展脉络关系浅析-以英国历史上蔗糖业发展为例》

材料二16世纪80年代以来,随着甘蔗逐渐成为英属巴巴多斯的主要作物,这一热带小岛的命运也因蔗糖生产而发生深刻变化。到17世纪60年代初,除了深谷森林外差不多所有的原生林都被清除掉,巴巴多斯岛上超过百分之八十的土地都被人们种上了甘蔗,因此用来进行粮食种植的土地所剩无几......曾经的小农们,逐渐被可以买得起机器和设备的种植园主们所代替,于是作物生产方式逐渐转变为大种植园生产,劳动力结构也渐渐变为黑人奴隶为主。除此之外“之前看起来较为均匀和谐的社会,现在却变为一个少数的欧洲人尝试压制大量不满的非洲黑人奴隶的殖民地社会,因此后来爆发的奴隶起义并不让人感到意外。”

-摘编自王倩《“蔗糖革命”的历史考察》

(1)根据材料并结合所学知识,分析蔗糖成为欧洲日常消费品的原因。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,阐述近代欧洲蔗糖业发展的影响。(6分)

20.阅读材料,回答问题。(12分)

材料历史长河中,有无数的变化和恒常。历史的变与不变都离不开特定的时空。历史事件和历史现象等等都是在特定的、具体的时间和空间条件下发生和发展的。高中历史学习,需要培养在特定的时空联系中对事物进行观察分析认识的意识和思维方式。

以下为世界近代史上的若干关键词

根据历史的变化和时空的联系,从材料中任选两个或两个以上相互关联的关键词,自拟论题,并结合所学世界近现代史的相关知识予以阐述。(要求:论题明确,前后关联,史论结合,逻辑清晰)

贺州市2024~2025学年度下学期高一年级3月份教学质量检测试

历史参考答案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8

答案 B D B A C D A A

题号 9 10 11 12 13 14 15 16

答案 C D D C B A B C

17.(1)情节:“专一做海外生意”等。现象:反映私人海外贸易的发展。

情节:“扯起半帆”。现象:反映航海技术的进步。

情节:“出价白银五万两”。现象:反映白银货币化。

情节:“议定立契,合同为照”。现象:反映商业契约的发展;

情节:文若虚出海致富、波斯人在福建经商。现象:反映海上丝绸之路的发展。

(任答四点8分,其他回答言之成理亦可酌情给分)

(2)评析:文学作品,对研究中古时期中国与阿拉伯的友好交流具有一定的价值;外国文学,基于阿拉伯人的生活,对中国有想象、虚构的成分;不可单独使用,须与其他史料形成证据链/互相佐证等。(每点2分,共6分)

18.(1)按社会地位分类:统治阶级或上层社会--封建君主(国王)封建主(贵族)教士(教会贵族或教会势力);被统治阶级--市民和农奴。按生产方式分类:自然经济--庄园主(封建君主和封建主)与农奴;商品经济--新兴商业阶层。按土地占有分类:占有土地的封建君主、封建主、教会、自由民;不占有土地的农奴。(分类标准2分,具体分类内容2分,共4分,其他回答言之成理亦可酌情给分。)

(2)影响:推动工商业发展繁荣;有助于王权的加强;有利于民族国家的统一;有利于打破基督教会对思想的束缚;导致封建社会的崩溃和资本主义社会的诞生。(任答四点8分,其他回答言之成理亦可酌情给分)

19.(1)原因:蔗糖产量提升,蔗糖价格下降;新航路的开辟;欧洲殖民扩张的推动;大规模种植园的投入;黑奴贸易提供了大量劳动力;英国人嗜糖的饮食习惯;市场需求的推动等。(任答四点8分,其他回答言之成理亦可酌情给分)

(2)影响:对殖民地(巴巴多斯):资源掠夺剥削带来了深重的灾难;中断了原有的文明进程,造成了被殖民地区长期的落后和贫困;造成了生态环境的巨大破坏;改变了作物生产方式和劳动力结构;激化了社会矛盾,导致奴隶起义的爆发;带来了先进生产方式,客观上推动了社会进步和发展。对欧洲(英国):增强了经济实力;推动了殖民扩张;提供了资本原始积累,推动了欧洲资本主义的发展。对世界:加强了全球联系,有利于世界市场的形成。(至少答到两个方面,三点可得6分,其他回答言之成理亦可酌情给分)

20.【参考示例】

关键词:启蒙运动、《独立宣言》(1分)

论题:思想解放是世界近代社会变革的先导(2分)

阐述:在世界近代史上,思想解放扮演了社会变革先导的角色。这一关系可以从文艺复兴、启蒙运动以及随后的法国大革命等多个历史事件中得到验证。随着资本主义经济的发展和资产阶级力量壮大,资产阶级要求摆脱专制王权和教会的思想束缚,启蒙运动应运而生。启蒙思想家们批判封建专制和宗教权威,倡导天赋人权、自由平等,主张分权制衡,建立君主立宪制或者民主共和制的国家,为资本主义制度的建立做了理论准备和舆论宣传,成为资产阶级革命的先导。他们的思想直接影响了美国独立战争和法国大革命。革命后的美国与法国建立了民主共和制国家,实践了启蒙思想家的政治主张,这是对传统政治和社会结构的彻底变革,推了动资本主义的发展和社会的进步。(8分)

综上所述,思想解放确实是近代世界社会变革的先导。它不仅为社会变革提供了必要的理论准备和精神动力,而且本身就是社会进步的重要组成部分。(1分)

(示例只作为参考,其它言之有理即可)

历史

(考试时间:75分钟试卷满分:100分)

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、单选题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。

1.原始农业产生之前,采集食物的群体,在很大程度上依赖自然的恩赐。就算在自然条件较好的时候,狩猎采集的族群也会限制自身的人口,防止超出领地所能承受的人口的极限。据此判断,推动人类从“食物采集者”向“食物生产者”转变的最主要原因是

A.私有财产的出现 B.人口增长的压力

C.社会分工的推动 D.自然环境的恶劣

2.图1是世界四大古文明示意图。这反映出早期人类文明

图1

A.地理环境起决定作用 B.体现多元一体特征

C.起源的时间基本一致 D.独立发展自成体系

3.图2是古代波斯帝国建筑风格情况示意图。据图可知,古波斯

A.君主专制色彩浓厚B.文化兼容性强

C.传承了古埃及文明 D.建筑技术高超

4.罗马元老院原本只从罗马、意大利的高层公民中选出组成。克劳狄乌斯在统治时期(公元41-54年),授予了比利时、高卢等地区的贵族获选进入元老院的资格,并将罗马公民权授予行省部分居民。这一变化

A.有助于完善官僚系统 B.提高了平民的政治地位

C.推动了民主政治发展 D.解决了贵族与平民矛盾

5.自克洛维起,法兰克国王一般会把征伐来的土地无条件赏赐给私人扈从,或者馈赠给教会。到8世纪时查理·马特却废除了这一传统,代之以新规定:领主向其附庸授予采邑并提供保护,附庸向领主宣誓效忠并服兵役。这一变化表明

A.西欧出现分裂割据的局面 B.教权已经高于王权

C.封建政治权力结构的变化 D.君主专制体制出现

6.北魏时期,负责监察的御史中尉往往是从鲜卑贵族或者中原名门之人中,经过荐举和考试后,由皇帝亲自选拔产生。而同一时期的拜占庭帝国,监察官员的执事官也是由皇帝亲自选拔确定,一般是由效忠皇帝、能力突出、经验丰富的人来担任。这说明当时东西方

A.社会矛盾有所缓和 B.皇权直接控制地方

C.监察系统成熟完善 D.重视选任监察官员

7.7世纪以前,日本在经济上长期实行部民制,该制度属于马克思所说的“总体奴隶制”类型。7世纪初,日本奴隶主“各置己民,态情驱使,又割国县、山海、林野、池田,以为己财,争战不已”“分割水陆,以为私地,卖与百姓,年索其价”。据此可推知,此时日本

A.出现严重社会危机 B.大化改新群众基础广泛

C.大化改新已经失败 D.奴隶制度阻碍社会革新

8.14世纪,阿兹特克人兴起于今墨西哥地区,其经济基础是农业,他们还发明了“浮动园地”,其遗址位于图3

图3

A.① B.② C.③ D.④

9.杰里·本特利在《简明新全球史》一书中指出:1500年,亚欧大陆从黑死病的折磨中复苏,人口约为4.25亿。到1600年,人口达到5.45亿,1800年人口突破9亿,人口的增加大部分要归功于由全球交流带来的饮食营养的改善。材料反映了

A.新航路使世界联系密切 B.资本主义世界市场形成

C.物种交流推动社会进步 D.工业革命助推人口增加

10.尽管奥斯曼帝国征服马穆鲁克王朝(统治埃及、红海沿岸以及叙利亚地区)后掌握了红海-地中海的控制权,接手了这个区间内的香料贸易,但地中海的香料贸易在经历过16世纪中期的“中兴”后,便逐渐消沉。这一变化的原因是

A.东西方之间贸易停滞 B.欧洲人减少对香料需求

C.战争影响了地区稳定 D.欧洲商贸中心发生转移

11.图4是美国学者戴蒙德《枪炮、病菌与钢铁》的目录摘编。据此可知,该书旨在

A.说明病菌演化对文明发展的危害 B.强调地理差异导致文明冲突

C.基于技术演进重构历史话语体系 D.运用多元视角解读历史进程

12.14至16世纪的欧洲学者们认为,人是上帝按照自身形象创造的,人们应该颂扬上帝赋予自己的天赋和能力,他们相信上帝把人看得高于一切,而作为人最伟大的事情就是人有自由选择的意志。这反映出当时欧洲

A.民众普遍接受人文主义 B.反封建专制潮流兴起

C.文艺复兴运动的两面性 D.学者推崇科学和理性

13.1517年,《九十五条论纲》提出后,其主张很快变成了德语和各种民族语言的印刷品。此后三十年内,新教出版了大约600万册的印刷品,有时还会配上一幅马丁·路德的头像。据当时人口计算,平均每个识字的人手中拥有22本新教宣传册。这些印刷品

A.结束了罗马教廷的神权统治 B.有助于民族意识的觉醒

C.促进了欧洲人文精神的萌发 D.加快了德意志统一进程

14.近代,欧洲的一些思想家从自然科学的发展中认识到人类可以征服自然,自然规律可以被探寻,人类社会的规律也可以被探寻。他们提出一系列涉及宗教、哲学、伦理、政治、经济等领域的主张。这些理论

A.推动了资产阶级革命的爆发 B.鼓励人们追求现世幸福

C.为工业革命提供了技术支撑 D.促进了民族教会的建立

15.托克维尔在《旧制度与大革命》一书中指出:“这场革命(法国大革命)的效果就是摧毁若干世纪以来绝对统治欧洲大部分人民的、通常被称为封建制度的那些政治制度,代之以更一致、更简单、以人人地位平等为基础的社会政治秩序。”这表明法国大革命

A.促进了启蒙思想的产生和发展 B.冲击了欧洲大陆旧的政治秩序

C.确立了欧洲各国的民主共和制 D.建立了平等的社会政治新秩序

16.19世纪中期,俄国沙皇颁布改革法令,宣布废除农奴制,农民可依法赎买份地。据统计,农民赎买土地的市场价格为5.44亿卢布,但政府规定的价格为8.67亿卢布。国家向农民提供贷款。1906年,因农民坚决斗争而使政府废除赎金,他们已向国家支付了约20亿卢布,约是1861年土地价值的4倍。分析材料,下列说法正确的是

A.土地赎买使农奴获得了人身自由 B.改革加速了俄国社会矛盾的解决

C.土地赎买的掠夺性加重人民负担 D.改革推动了俄国民族国家的建立

二、材料题:本大题共4小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一文若虚羡慕“别人经商图利”,便买了一些橘子,跟着“专一做海外生意”的同乡出海。橘子在吉零国(今天孟加拉湾附近)大受欢迎,文若虚净赚近千倍利润。返航时,水手“扯起半帆”,漂至一无人岛躲避风暴。文若虚在岛上捡回一个龟壳,后由在福建经商的波斯人玛宝哈出价白银五万两收购,二人“议定立契”,“合同为照”。从此,文若虚“家道殷富不绝”。

-摘编自明代凌濛初《初刻拍案惊奇》

材料二《一千零一夜》故事多处涉及“中国元素”。如辛伯达第七次航海时抵达了中国,并得到一位善良老人的帮助。在《阿拉丁与神灯》原版故事中,主人公阿拉丁是一位中国人,其日常生活充满了沐浴熏香等典型的阿拉伯色彩,也出现了饮茶、喝交杯酒等中国习俗。

-摘编自《一千零一夜》

(1)从材料一中提取故事情节,仿照①的格式,完成以下提纲。(8分)

故事情节中的历史现象

①情节:“羡慕别人经商图利”、“家道殷富不绝”。现象:反映传统抑商观念的变化。

②

③

④

⑤

(2)根据材料二并结合所学知识,评析《一千零一夜》里“中国元素”的史料价值。(6分)

18.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一欧洲社会的多样性:当时西方新的多样性社会的组成部分有以下这些:取代皇帝的命令而起的独立教会,代替帝国当局的一群封建君主和封建主,取代罗马时期奴隶种植园、各自开垦荒地的自治的采邑,不久后来自城市的有独特力量而于贵族、高级教士、最终于君主颇为不利的新兴的商业阶层。

-摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到21世纪》

材料二西欧封建社会是一种刚性体制。它的权力结构固定权力的行使方式僵化而不易改变,由此各权力结构之间便出现了空隙,为新生产力因素提供了活动空间,便于体制外的异己力量滋生和成长,而后发展壮大成体制外的力量,并与体制内的权力中心发生冲突,最终导致封建社会的崩溃和资本主义社会的诞生。

-摘编自钱乘旦《中世纪西欧的几个特点》

(1)根据材料一、二并结合所学,选择一个恰当视角,对欧洲社会成员的构成进行分类。(4分)

(2)根据材料二并结合所学,分析中世纪西欧“体制外的异己力量”产生的影响。(8分)

19.阅读材料,回答问题。(14分)

材料一甘蔗最早在远古时期的新几内亚开始人工种植,蔗糖从地中海传入欧洲时,价格极高,超出绝大部分人的消费能力。15世纪,葡萄牙和西班牙率先在大西洋属岛建立起以使用奴隶进行劳动为特点的甘蔗种植园。欧洲本土英国人的嗜糖性创造了巨大的蔗糖需求,蔗糖消费量的提升促使英法加大蔗糖种植投入。从16世纪80年代开始,英法在巴巴多斯等岛上种植甘蔗,“仅仅一个世纪的时间里,法国、不列颠开始成为西方世界最大的蔗糖制造者和出口者”,蔗糖产量大幅提升,蔗糖价格持续缓步下降,为普通民众甚至底层穷人将蔗糖作为日常消费品提供了条件。

-摘编自刘怀玉《奢侈品的演进和社会发展脉络关系浅析-以英国历史上蔗糖业发展为例》

材料二16世纪80年代以来,随着甘蔗逐渐成为英属巴巴多斯的主要作物,这一热带小岛的命运也因蔗糖生产而发生深刻变化。到17世纪60年代初,除了深谷森林外差不多所有的原生林都被清除掉,巴巴多斯岛上超过百分之八十的土地都被人们种上了甘蔗,因此用来进行粮食种植的土地所剩无几......曾经的小农们,逐渐被可以买得起机器和设备的种植园主们所代替,于是作物生产方式逐渐转变为大种植园生产,劳动力结构也渐渐变为黑人奴隶为主。除此之外“之前看起来较为均匀和谐的社会,现在却变为一个少数的欧洲人尝试压制大量不满的非洲黑人奴隶的殖民地社会,因此后来爆发的奴隶起义并不让人感到意外。”

-摘编自王倩《“蔗糖革命”的历史考察》

(1)根据材料并结合所学知识,分析蔗糖成为欧洲日常消费品的原因。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,阐述近代欧洲蔗糖业发展的影响。(6分)

20.阅读材料,回答问题。(12分)

材料历史长河中,有无数的变化和恒常。历史的变与不变都离不开特定的时空。历史事件和历史现象等等都是在特定的、具体的时间和空间条件下发生和发展的。高中历史学习,需要培养在特定的时空联系中对事物进行观察分析认识的意识和思维方式。

以下为世界近代史上的若干关键词

根据历史的变化和时空的联系,从材料中任选两个或两个以上相互关联的关键词,自拟论题,并结合所学世界近现代史的相关知识予以阐述。(要求:论题明确,前后关联,史论结合,逻辑清晰)

贺州市2024~2025学年度下学期高一年级3月份教学质量检测试

历史参考答案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8

答案 B D B A C D A A

题号 9 10 11 12 13 14 15 16

答案 C D D C B A B C

17.(1)情节:“专一做海外生意”等。现象:反映私人海外贸易的发展。

情节:“扯起半帆”。现象:反映航海技术的进步。

情节:“出价白银五万两”。现象:反映白银货币化。

情节:“议定立契,合同为照”。现象:反映商业契约的发展;

情节:文若虚出海致富、波斯人在福建经商。现象:反映海上丝绸之路的发展。

(任答四点8分,其他回答言之成理亦可酌情给分)

(2)评析:文学作品,对研究中古时期中国与阿拉伯的友好交流具有一定的价值;外国文学,基于阿拉伯人的生活,对中国有想象、虚构的成分;不可单独使用,须与其他史料形成证据链/互相佐证等。(每点2分,共6分)

18.(1)按社会地位分类:统治阶级或上层社会--封建君主(国王)封建主(贵族)教士(教会贵族或教会势力);被统治阶级--市民和农奴。按生产方式分类:自然经济--庄园主(封建君主和封建主)与农奴;商品经济--新兴商业阶层。按土地占有分类:占有土地的封建君主、封建主、教会、自由民;不占有土地的农奴。(分类标准2分,具体分类内容2分,共4分,其他回答言之成理亦可酌情给分。)

(2)影响:推动工商业发展繁荣;有助于王权的加强;有利于民族国家的统一;有利于打破基督教会对思想的束缚;导致封建社会的崩溃和资本主义社会的诞生。(任答四点8分,其他回答言之成理亦可酌情给分)

19.(1)原因:蔗糖产量提升,蔗糖价格下降;新航路的开辟;欧洲殖民扩张的推动;大规模种植园的投入;黑奴贸易提供了大量劳动力;英国人嗜糖的饮食习惯;市场需求的推动等。(任答四点8分,其他回答言之成理亦可酌情给分)

(2)影响:对殖民地(巴巴多斯):资源掠夺剥削带来了深重的灾难;中断了原有的文明进程,造成了被殖民地区长期的落后和贫困;造成了生态环境的巨大破坏;改变了作物生产方式和劳动力结构;激化了社会矛盾,导致奴隶起义的爆发;带来了先进生产方式,客观上推动了社会进步和发展。对欧洲(英国):增强了经济实力;推动了殖民扩张;提供了资本原始积累,推动了欧洲资本主义的发展。对世界:加强了全球联系,有利于世界市场的形成。(至少答到两个方面,三点可得6分,其他回答言之成理亦可酌情给分)

20.【参考示例】

关键词:启蒙运动、《独立宣言》(1分)

论题:思想解放是世界近代社会变革的先导(2分)

阐述:在世界近代史上,思想解放扮演了社会变革先导的角色。这一关系可以从文艺复兴、启蒙运动以及随后的法国大革命等多个历史事件中得到验证。随着资本主义经济的发展和资产阶级力量壮大,资产阶级要求摆脱专制王权和教会的思想束缚,启蒙运动应运而生。启蒙思想家们批判封建专制和宗教权威,倡导天赋人权、自由平等,主张分权制衡,建立君主立宪制或者民主共和制的国家,为资本主义制度的建立做了理论准备和舆论宣传,成为资产阶级革命的先导。他们的思想直接影响了美国独立战争和法国大革命。革命后的美国与法国建立了民主共和制国家,实践了启蒙思想家的政治主张,这是对传统政治和社会结构的彻底变革,推了动资本主义的发展和社会的进步。(8分)

综上所述,思想解放确实是近代世界社会变革的先导。它不仅为社会变革提供了必要的理论准备和精神动力,而且本身就是社会进步的重要组成部分。(1分)

(示例只作为参考,其它言之有理即可)

同课章节目录