3.1《细胞膜的结构与功能》 教学设计

文档属性

| 名称 | 3.1《细胞膜的结构与功能》 教学设计 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 118.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-04-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《细胞膜的结构和功能》

教材分析

本节课是高中生物新课改生物学必修1分子与细胞第三章第一节的教学内容,本节课的教学内容是在学习了生物的物质基础和细胞的种类的基础上进行的,所以学好本节内容既能帮助学生巩固前面的知识,又能为学生学习动物和植物的代谢作好铺垫,它在教材中起着承上启下的桥梁作用。本节体现了结构决定功能的生物学观点,因此本节课在教学中起着至关重要的作用。本节包括三大部分内容:细胞膜的功能、科学家对细胞膜结构的探究历程和细胞膜的流动镶嵌模型的基本内容。本节着重用生活事例,将课本知识与生活实际联系起来,建立科学与生活之间的关系。

学情分析

基于必修1前两章的学习和初中相关的知识基础,学生已知道细胞的基本结构、组成细胞的成分和各成分的功能、细胞成分鉴定的一般方法,为本节知识的学习奠定了基础。学生虽然具备了一定的观察和分析能力,思维的连续性和逻辑性也已初步建立,但还不是很严密,对探索事物的过程与方法及结论的形成缺乏理性的思考,故此节课积极引导学生观察分析实验现象,大胆提出实验假设,让学生宛如亲历科学家探索科学历程,切身感受科学魅力。

教学目标

课程标准对本节课的内容要求是:概述细胞都是由质膜包裹,质膜将细胞与其生活环境分开,能控制物质进出,并参与细胞间的信息交流。教学提示里的要求是:利用废旧物品制作细胞膜模型。依据课程标准的要求,基于生物学学科核心素养,确定本节课的教学目标如下:

1.生命观念

通过学习,能够概述细胞膜作为生命系统边界的功能,通过实例分析体会细胞膜作为生命系统边界的重要意义。认同细胞膜作为生命系统的边界,感受生命的复杂、神奇,从而形成尊重生命、珍惜生命、关爱生命的观念。

2.科学思维

通过对细胞膜成分和结构的探索学习,加深对模型建构的理解,形成科学的思维习惯,并树立“结构与功能相适应”的生物学辩证观点,认同科学理论的形成是一个科学精神、科学思维和技术手段结合下不断修正与完善的过程,形成严谨的思维习惯。

3.科学探究

以科学史为依托,探究细胞膜的成分和结构,激发学生探究、创新、合作的意识,锻炼学生的思维能力和探究能力,而且让学生体会到科学探究的艰辛,并在此基础上说明细胞膜结构的物质基础,概述细胞膜的流动镶嵌模型的基本内容。

4.社会责任

通过学习,能够尝试解释生活中的生命现象,体会学科知识与解决现实问题之间的密切联系,增强解决生产生活中的生物学问题的担当和能力,提高社会责任感。

重难点

通过学习,能够概述细胞膜作为生命系统边界的功能,通过实例分析体会细胞膜作为生命系统边界的重要意义。认同细胞膜作为生命系统的边界,感受生命的复杂、神奇,从而形成尊重生命、珍惜生命、关爱生命的观念。

教学设计思路

本节课结合第二章《构成生命系统的物质基础》的学习,从原始海洋中生命的诞生导入,让学生明确原始海洋中的有机物(如蛋白质、核酸等)不断聚集并相互作用进化出原始生命的过程中,膜的出现至关重要,渗透生命观念,并以此作为主线展开本节课的教学活动。本节课在教学设计上主要突出科学史的教育,注重引导学生自主、探究、合作学习,使学生通过自主探究、合作交流,发现问题并解决问题。在体验生物膜的探索历程上,让学生重走科学家的探索之路,将科学家的实验作为构建模型的证据,通过讨论得出结论并构建相应模型,使学生从探索发现上升到知识建构,从而锻炼学生的思维能力和探究能力,让学生体会到科学探究的艰辛、科学进步与技术之间的关系,充分体现新课程改革中“探索领先,合作学习,师生是学习共同体”的教育理念。

教学实施

学习任务一:通过观看视频,体验细胞膜的存在。

教师活动:视频展示原始海洋中生命的诞生。

【过渡】在原始海洋这盆热汤中,膜的出现是生命起源中至关重要的阶段,它将生命物质与外界环境分隔开,保障了细胞内部环境的相对稳定,它就是系统的边界,就如同一个国家的边界一样重要,既然细胞膜这么重要,那么日常生活中我们能不能观察到它的存在呢?

【展示】播放鸡蛋中卵细胞的细胞膜存在的视频,引导学生分析:鸡蛋中卵细胞的细胞膜是哪一部分?

【过渡】细胞膜作为生命系统的边界,它在生命活动中起什么作用?卵细胞的边界是什么?它是由什么成分组成的?它的结构如何?这就是我们今天要讨论的主要内容。

学生活动:了解原始海洋中生命诞生的过程,观看体现卵细胞的细胞膜存在的视频,并思考。

设计意图:通过观看视频,使学生认识到细胞膜的重要性,联系国家的边界,渗透热爱祖国、保卫祖国的思想,再通过形象直观的鸡蛋中卵细胞的细胞膜,引导学生初步感知细胞膜的存在,激发学生深入探究问题的兴趣。

学习任务二:阅读课本P40细胞膜功能的相关内容,观察图片,思考“问题探讨”中的内容,概述细胞膜的功能,思考台盼蓝染色的原理。

教师活动:

【提问】细胞膜在细胞的生命活动中起什么作用?

【展示】展示细胞膜功能的图片,引导学生分析并理解细胞膜的功能。

【引导】在多细胞生物体内,各个细胞都不是孤立存在的,它们之间必须协调,才能使生物体健康地生存,就如家庭和谐,才能维持社会的和谐(渗透正确的家庭观和社会观)。

【过渡】细胞膜的功能是由它的成分和结构决定的。细胞膜非常薄,即使在高倍显微镜下依然难以看清它的真面目。人们对细胞膜化学成分与结构的认识经历了很长的过程,下面让我们一起沿着科学家的探索之路来探究细胞膜的结构和组成吧!

学生活动:通过阅读课本,掌握细胞膜的功能,理解台盼蓝染色的原理。

设计意图:通过阅读课本培养学生的自主学习能力,通过思考台盼蓝染色的原理,培养学生学以致用的能力,初步培养学生的生命观。

学习任务三:阅读课本P42“思考·讨论”对细胞膜成分探索的资料,思考并讨论相关问题,小组合作探究构建细胞膜的结构模型,体会模型构建的方法。

教师活动:

【提问】早期对生物膜结构的探究是从生理功能入手,还是从用显微镜观察生物膜的结构入手?

先让学生阅读课本有关欧文顿实验的内容,然后给学生介绍相似相溶原理,并以问题串的形式引导学生思考以下问题:利用相似相溶原理,结合欧文顿的实验现象,能够得出什么结论?欧文顿的推测是通过对现象的推理分析,还是通过对膜成分的提取与检测?还有必要对膜成分进行提取、分离和鉴定吗?欧文顿为什么没有对膜的成分进行提取、分离?

【过渡】欧文顿提出了细胞膜是由脂质组成的假说,既然是假说就需要实验的验证,欧文顿的假说被验证了吗?是通过怎样的实验验证的?让我们一起来了解20世纪初科学家所做的实验。

学生活动:阅读欧文顿实验的内容,分析讨论教师提出的问题,并作出回答。

设计意图:让学生通过实验观察学会分析问题、做出假设,同时让学生体会到科学探索的严密性,培养学生的科学思维和科学探究能力。

教师活动:出示20世纪初科学家的实验资料,引导学生思考分析问题:利用哺乳动物红细胞制备细胞膜的原理是什么?为什么选择哺乳动物成熟的红细胞?如何从混合液中分离出纯度较高的细胞膜?

引导学生得出结论:组成细胞膜的脂质有磷脂和胆固醇,其中磷脂含量最多。(欧文顿的假说得到了验证)

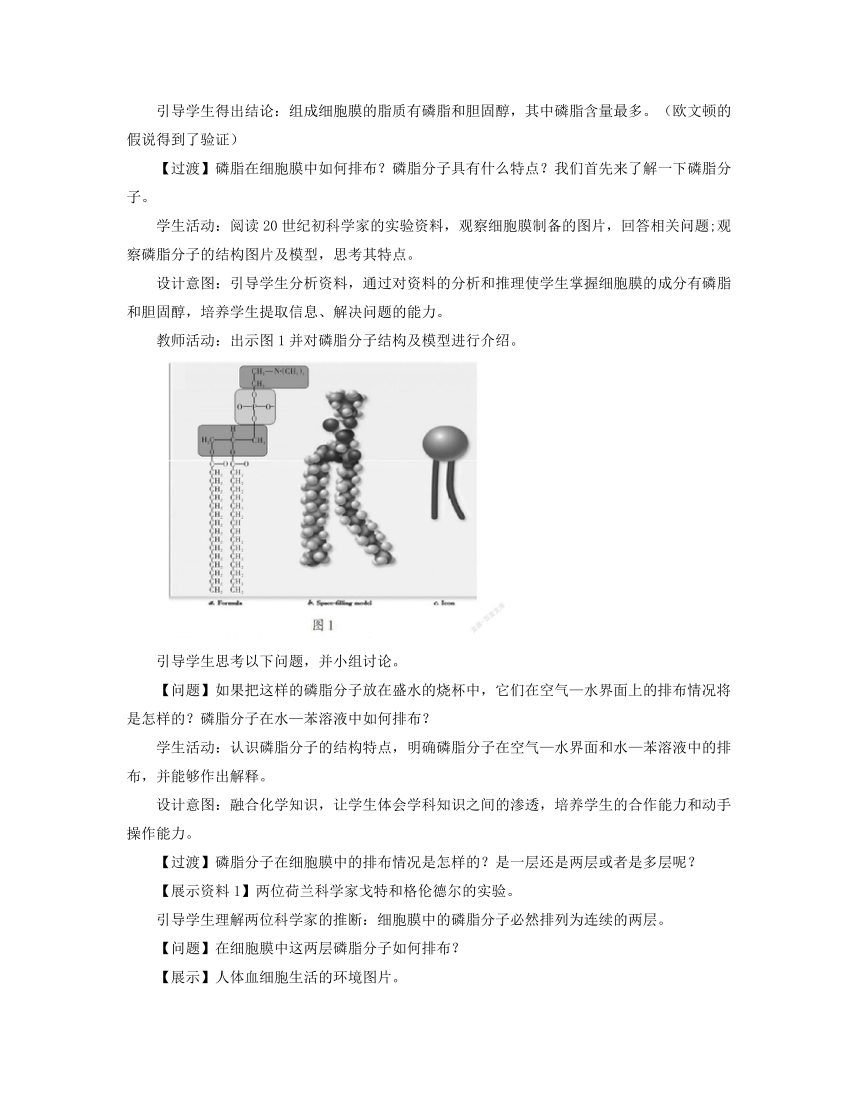

【过渡】磷脂在细胞膜中如何排布?磷脂分子具有什么特点?我们首先来了解一下磷脂分子。

学生活动:阅读20世纪初科学家的实验资料,观察细胞膜制备的图片,回答相关问题;观察磷脂分子的结构图片及模型,思考其特点。

设计意图:引导学生分析资料,通过对资料的分析和推理使学生掌握细胞膜的成分有磷脂和胆固醇,培养学生提取信息、解决问题的能力。

教师活动:出示图1并对磷脂分子结构及模型进行介绍。

引导学生思考以下问题,并小组讨论。

【问题】如果把这样的磷脂分子放在盛水的烧杯中,它们在空气—水界面上的排布情况将是怎样的?磷脂分子在水—苯溶液中如何排布?

学生活动:认识磷脂分子的结构特点,明确磷脂分子在空气—水界面和水—苯溶液中的排布,并能够作出解释。

设计意图:融合化学知识,让学生体会学科知识之间的渗透,培养学生的合作能力和动手操作能力。

【过渡】磷脂分子在细胞膜中的排布情况是怎样的?是一层还是两层或者是多层呢?

【展示资料1】两位荷兰科学家戈特和格伦德尔的实验。

引导学生理解两位科学家的推断:细胞膜中的磷脂分子必然排列为连续的两层。

【问题】在细胞膜中这两层磷脂分子如何排布?

【展示】人体血细胞生活的环境图片。

【模型构建】请根据组织细胞生活的环境以及磷脂分子的结构特点,利用提供的材料,小组合作探究构建磷脂分子在细胞膜中的排布模型。请小组学生代表在黑板上进行模型构建(如图2)。模型构建完成后,请该小组成员对不同的模型进行解释。

学生活动:阅读课本P42两位荷兰科学家戈特和格伦德尔的实验内容,并得出二者的推断;看图思考,明确“人体组织细胞的内外都是水环境”。小组合作进行模型构建,并对模型进行解释。

设计意图:结合科学探究和相关问题,引导学生理解“模型与构建”,充分发挥学生的主体作用,锻炼学生的逻辑推理能力,培养学生的语言表达能力及团结协作精神。

学习任务四:对细胞膜的成分进行探索,分析并思考讨论相关问题,概述组成细胞膜的成分。

教师活动:

【过渡】由于细胞需要一些极性分子也可以快速通过细胞膜,而脂质分子不允许极性分子快速通过,因此人们猜测细胞膜中还有其他成分。

【展示资料2】1935年,英国学者丹尼利和戴维森研究了细胞膜的表面张力,他们发现细胞膜的表面张力明显低于油—水界面的表面张力。人们已经发现了油脂滴表面如果吸附有蛋白质成分则表面张力会降低。

引导学生得出丹尼利和戴维森的推测:细胞膜中除了含有磷脂分子,可能还附有蛋白质。

补充:科学家通过对细胞膜化学成分进行深层分析发现,细胞膜会被蛋白酶分解。(提示:酶具有专一性。蛋白酶只能对蛋白质水解起催化作用。)

【小结】引导学生阅读P43第一段内容,概述细胞膜的组成成分。

学生活动:通过资料分析,明确组成细胞膜的成分有脂质和蛋白质,还有少量的糖类,其中磷脂最丰富,还有少量的胆固醇,功能越复杂的细胞膜,蛋白质的种类和数量就越多。

设计意图:引导学生从生命系统结构基础的角度认识蛋白质是生命活动的承担者,同时为流动镶嵌模型的学习奠定基础。

学习任务五:对细胞膜的结构进行探索,概述细胞膜的流动镶嵌模型。

教师活动:

【过渡】脂质和蛋白质等成分是如何组成细胞膜的?蛋白质和磷脂的位置关系又是怎样的?下面我们一起来看看科学家的探究过程吧!20世纪40年代,曾有学者推测脂质两边各覆盖着蛋白质。直到50年代,电子显微镜诞生,科学家用它来观察细胞膜。

【展示资料3】1959年罗伯特森的实验。

【问题】结合电镜成像原理,从罗伯特森的实验现象中可以得出什么结论?

补充:蛋白质对电子的阻挡作用大,透过样品的电子较少,所以是暗带,而脂双层对电子的阻挡作用小,所以是明带。

要求学生对罗伯特森的观点进行阐述。

【模型构建】根据罗伯特森的假说,尝试构建蛋白质分子在磷脂双分子层中的排布模型。

【质疑】罗伯特森的假说还有什么不足?他认为膜是静止不动的,你认同这一观点吗?请举例说明。

【引导】 如果细胞膜是静态的,细胞膜的复杂功能将难以实现,就连细胞的生长、变形虫的变形运动这样的现象都难以解释。

【展示】变形虫变形运动的动态图。

学生活动:明确生物膜是由“蛋白质—脂质—蛋白质”构成的三层结构。师生合作,按照罗伯特森的假说进行模型构建,并对模型进行解释。

设计意图:了解技术进步对科学研究的推动作用。通过质疑、讨论,引导学生从结构、功能等方面进一步发现探究线索。

教师活动:

【展示】冰冻蚀刻电子显微镜下的细胞膜示意图。

【模型构建】学生以小组为单位,根据冰冻蚀刻电子显微镜收集新的实验证据,尝试修正前面师生共同构建的模型(如图3)。

【展示资料】1970年人鼠细胞融合实验。

【提问】从实验现象可得出什么结论?

学生回答:细胞膜上的蛋白质大多是可以运动的,细胞膜具有流动性。

学习任务六:流动镶嵌模型的基本内容。

【过渡】出示1972年桑格和尼克森在继承和创新中提出的新模型。

学生活动:阅读课本相关内容,并对模型(如图4)进行评价和完善。观看图片、动画,结合课本思考问题,并讨论、概述流动镶嵌模型的主要内容。

设计意图:培养学生归纳总结的能力。将抽象的知识形象化,使学生更容易理解流动镶嵌模型的有关内容。

板书设计

一、细胞膜的功能

将细胞与外界环境分隔开 控制物质进出细胞 进行细胞间的信息交流

二、对生物膜结构的探索历程

三、流动镶嵌模型

成分:磷脂、蛋白质、糖

基本支架:磷脂双分子层

蛋白位置:镶于表面、嵌入、贯穿

糖的位置:糖蛋白(糖被)、糖脂

结构特点:流动性

教学反思

本堂课的教学设计,以科学探究为主线,精心设置问题串,引导学生以探索者、研究者的身份投入学习的。学生通过思考与讨论,亲身体验科学是一个不断发展的动态过程;在科学领域没有终极真理,质疑和争论不仅是正常的,而且能促进科学的进步。通过多媒体的辅助活跃了课堂气氛。将一些本来不太好理解的问题简单化,取得了较好的效果,也得到了学生的认可。引导学生一步一步地分析科学家的实验和结论.激发学习兴趣。利用材料分析、资料讨论图片动画演示等多种教学形式引导学生自主学习,归纳总结科学家对细胞膜结构的探究历程和细胞膜的流动镶嵌模型的基本内容,从而建立结构与功能相适应的观点,让学生在获得知识的同时,培养了探究能力、分析比较能力和表达能力等。突出的亮点是安排大量的与“图”有关的学生活动,提高学生图文转换能力、正确解读图表数据的能力。且本次教学用新教材,先讲细胞膜的功能再讲成分结构,更符合学生认知。

但不足在于教师讲述过多,容易造成学生思维疲乏,注意力分散,不利于培养学生创新能力和学习能力,此点可以通过多设置活动、问题或者让学生自学来提高学生主动性和积极性。由于时间关系在课堂上没有给学生做练习,不能及时反馈教学信息。没有利用问题探讨的台盼蓝染色鉴别细胞死活,可以讲解这部分内容帮助学生理解细胞膜控制物质进出。此外,我在教学过程中的板书也存在不足,体现为对ppt存在过多的依赖。在以后的教学过程中,我会多多注意板书的总结,不拘泥于多媒体。

教材分析

本节课是高中生物新课改生物学必修1分子与细胞第三章第一节的教学内容,本节课的教学内容是在学习了生物的物质基础和细胞的种类的基础上进行的,所以学好本节内容既能帮助学生巩固前面的知识,又能为学生学习动物和植物的代谢作好铺垫,它在教材中起着承上启下的桥梁作用。本节体现了结构决定功能的生物学观点,因此本节课在教学中起着至关重要的作用。本节包括三大部分内容:细胞膜的功能、科学家对细胞膜结构的探究历程和细胞膜的流动镶嵌模型的基本内容。本节着重用生活事例,将课本知识与生活实际联系起来,建立科学与生活之间的关系。

学情分析

基于必修1前两章的学习和初中相关的知识基础,学生已知道细胞的基本结构、组成细胞的成分和各成分的功能、细胞成分鉴定的一般方法,为本节知识的学习奠定了基础。学生虽然具备了一定的观察和分析能力,思维的连续性和逻辑性也已初步建立,但还不是很严密,对探索事物的过程与方法及结论的形成缺乏理性的思考,故此节课积极引导学生观察分析实验现象,大胆提出实验假设,让学生宛如亲历科学家探索科学历程,切身感受科学魅力。

教学目标

课程标准对本节课的内容要求是:概述细胞都是由质膜包裹,质膜将细胞与其生活环境分开,能控制物质进出,并参与细胞间的信息交流。教学提示里的要求是:利用废旧物品制作细胞膜模型。依据课程标准的要求,基于生物学学科核心素养,确定本节课的教学目标如下:

1.生命观念

通过学习,能够概述细胞膜作为生命系统边界的功能,通过实例分析体会细胞膜作为生命系统边界的重要意义。认同细胞膜作为生命系统的边界,感受生命的复杂、神奇,从而形成尊重生命、珍惜生命、关爱生命的观念。

2.科学思维

通过对细胞膜成分和结构的探索学习,加深对模型建构的理解,形成科学的思维习惯,并树立“结构与功能相适应”的生物学辩证观点,认同科学理论的形成是一个科学精神、科学思维和技术手段结合下不断修正与完善的过程,形成严谨的思维习惯。

3.科学探究

以科学史为依托,探究细胞膜的成分和结构,激发学生探究、创新、合作的意识,锻炼学生的思维能力和探究能力,而且让学生体会到科学探究的艰辛,并在此基础上说明细胞膜结构的物质基础,概述细胞膜的流动镶嵌模型的基本内容。

4.社会责任

通过学习,能够尝试解释生活中的生命现象,体会学科知识与解决现实问题之间的密切联系,增强解决生产生活中的生物学问题的担当和能力,提高社会责任感。

重难点

通过学习,能够概述细胞膜作为生命系统边界的功能,通过实例分析体会细胞膜作为生命系统边界的重要意义。认同细胞膜作为生命系统的边界,感受生命的复杂、神奇,从而形成尊重生命、珍惜生命、关爱生命的观念。

教学设计思路

本节课结合第二章《构成生命系统的物质基础》的学习,从原始海洋中生命的诞生导入,让学生明确原始海洋中的有机物(如蛋白质、核酸等)不断聚集并相互作用进化出原始生命的过程中,膜的出现至关重要,渗透生命观念,并以此作为主线展开本节课的教学活动。本节课在教学设计上主要突出科学史的教育,注重引导学生自主、探究、合作学习,使学生通过自主探究、合作交流,发现问题并解决问题。在体验生物膜的探索历程上,让学生重走科学家的探索之路,将科学家的实验作为构建模型的证据,通过讨论得出结论并构建相应模型,使学生从探索发现上升到知识建构,从而锻炼学生的思维能力和探究能力,让学生体会到科学探究的艰辛、科学进步与技术之间的关系,充分体现新课程改革中“探索领先,合作学习,师生是学习共同体”的教育理念。

教学实施

学习任务一:通过观看视频,体验细胞膜的存在。

教师活动:视频展示原始海洋中生命的诞生。

【过渡】在原始海洋这盆热汤中,膜的出现是生命起源中至关重要的阶段,它将生命物质与外界环境分隔开,保障了细胞内部环境的相对稳定,它就是系统的边界,就如同一个国家的边界一样重要,既然细胞膜这么重要,那么日常生活中我们能不能观察到它的存在呢?

【展示】播放鸡蛋中卵细胞的细胞膜存在的视频,引导学生分析:鸡蛋中卵细胞的细胞膜是哪一部分?

【过渡】细胞膜作为生命系统的边界,它在生命活动中起什么作用?卵细胞的边界是什么?它是由什么成分组成的?它的结构如何?这就是我们今天要讨论的主要内容。

学生活动:了解原始海洋中生命诞生的过程,观看体现卵细胞的细胞膜存在的视频,并思考。

设计意图:通过观看视频,使学生认识到细胞膜的重要性,联系国家的边界,渗透热爱祖国、保卫祖国的思想,再通过形象直观的鸡蛋中卵细胞的细胞膜,引导学生初步感知细胞膜的存在,激发学生深入探究问题的兴趣。

学习任务二:阅读课本P40细胞膜功能的相关内容,观察图片,思考“问题探讨”中的内容,概述细胞膜的功能,思考台盼蓝染色的原理。

教师活动:

【提问】细胞膜在细胞的生命活动中起什么作用?

【展示】展示细胞膜功能的图片,引导学生分析并理解细胞膜的功能。

【引导】在多细胞生物体内,各个细胞都不是孤立存在的,它们之间必须协调,才能使生物体健康地生存,就如家庭和谐,才能维持社会的和谐(渗透正确的家庭观和社会观)。

【过渡】细胞膜的功能是由它的成分和结构决定的。细胞膜非常薄,即使在高倍显微镜下依然难以看清它的真面目。人们对细胞膜化学成分与结构的认识经历了很长的过程,下面让我们一起沿着科学家的探索之路来探究细胞膜的结构和组成吧!

学生活动:通过阅读课本,掌握细胞膜的功能,理解台盼蓝染色的原理。

设计意图:通过阅读课本培养学生的自主学习能力,通过思考台盼蓝染色的原理,培养学生学以致用的能力,初步培养学生的生命观。

学习任务三:阅读课本P42“思考·讨论”对细胞膜成分探索的资料,思考并讨论相关问题,小组合作探究构建细胞膜的结构模型,体会模型构建的方法。

教师活动:

【提问】早期对生物膜结构的探究是从生理功能入手,还是从用显微镜观察生物膜的结构入手?

先让学生阅读课本有关欧文顿实验的内容,然后给学生介绍相似相溶原理,并以问题串的形式引导学生思考以下问题:利用相似相溶原理,结合欧文顿的实验现象,能够得出什么结论?欧文顿的推测是通过对现象的推理分析,还是通过对膜成分的提取与检测?还有必要对膜成分进行提取、分离和鉴定吗?欧文顿为什么没有对膜的成分进行提取、分离?

【过渡】欧文顿提出了细胞膜是由脂质组成的假说,既然是假说就需要实验的验证,欧文顿的假说被验证了吗?是通过怎样的实验验证的?让我们一起来了解20世纪初科学家所做的实验。

学生活动:阅读欧文顿实验的内容,分析讨论教师提出的问题,并作出回答。

设计意图:让学生通过实验观察学会分析问题、做出假设,同时让学生体会到科学探索的严密性,培养学生的科学思维和科学探究能力。

教师活动:出示20世纪初科学家的实验资料,引导学生思考分析问题:利用哺乳动物红细胞制备细胞膜的原理是什么?为什么选择哺乳动物成熟的红细胞?如何从混合液中分离出纯度较高的细胞膜?

引导学生得出结论:组成细胞膜的脂质有磷脂和胆固醇,其中磷脂含量最多。(欧文顿的假说得到了验证)

【过渡】磷脂在细胞膜中如何排布?磷脂分子具有什么特点?我们首先来了解一下磷脂分子。

学生活动:阅读20世纪初科学家的实验资料,观察细胞膜制备的图片,回答相关问题;观察磷脂分子的结构图片及模型,思考其特点。

设计意图:引导学生分析资料,通过对资料的分析和推理使学生掌握细胞膜的成分有磷脂和胆固醇,培养学生提取信息、解决问题的能力。

教师活动:出示图1并对磷脂分子结构及模型进行介绍。

引导学生思考以下问题,并小组讨论。

【问题】如果把这样的磷脂分子放在盛水的烧杯中,它们在空气—水界面上的排布情况将是怎样的?磷脂分子在水—苯溶液中如何排布?

学生活动:认识磷脂分子的结构特点,明确磷脂分子在空气—水界面和水—苯溶液中的排布,并能够作出解释。

设计意图:融合化学知识,让学生体会学科知识之间的渗透,培养学生的合作能力和动手操作能力。

【过渡】磷脂分子在细胞膜中的排布情况是怎样的?是一层还是两层或者是多层呢?

【展示资料1】两位荷兰科学家戈特和格伦德尔的实验。

引导学生理解两位科学家的推断:细胞膜中的磷脂分子必然排列为连续的两层。

【问题】在细胞膜中这两层磷脂分子如何排布?

【展示】人体血细胞生活的环境图片。

【模型构建】请根据组织细胞生活的环境以及磷脂分子的结构特点,利用提供的材料,小组合作探究构建磷脂分子在细胞膜中的排布模型。请小组学生代表在黑板上进行模型构建(如图2)。模型构建完成后,请该小组成员对不同的模型进行解释。

学生活动:阅读课本P42两位荷兰科学家戈特和格伦德尔的实验内容,并得出二者的推断;看图思考,明确“人体组织细胞的内外都是水环境”。小组合作进行模型构建,并对模型进行解释。

设计意图:结合科学探究和相关问题,引导学生理解“模型与构建”,充分发挥学生的主体作用,锻炼学生的逻辑推理能力,培养学生的语言表达能力及团结协作精神。

学习任务四:对细胞膜的成分进行探索,分析并思考讨论相关问题,概述组成细胞膜的成分。

教师活动:

【过渡】由于细胞需要一些极性分子也可以快速通过细胞膜,而脂质分子不允许极性分子快速通过,因此人们猜测细胞膜中还有其他成分。

【展示资料2】1935年,英国学者丹尼利和戴维森研究了细胞膜的表面张力,他们发现细胞膜的表面张力明显低于油—水界面的表面张力。人们已经发现了油脂滴表面如果吸附有蛋白质成分则表面张力会降低。

引导学生得出丹尼利和戴维森的推测:细胞膜中除了含有磷脂分子,可能还附有蛋白质。

补充:科学家通过对细胞膜化学成分进行深层分析发现,细胞膜会被蛋白酶分解。(提示:酶具有专一性。蛋白酶只能对蛋白质水解起催化作用。)

【小结】引导学生阅读P43第一段内容,概述细胞膜的组成成分。

学生活动:通过资料分析,明确组成细胞膜的成分有脂质和蛋白质,还有少量的糖类,其中磷脂最丰富,还有少量的胆固醇,功能越复杂的细胞膜,蛋白质的种类和数量就越多。

设计意图:引导学生从生命系统结构基础的角度认识蛋白质是生命活动的承担者,同时为流动镶嵌模型的学习奠定基础。

学习任务五:对细胞膜的结构进行探索,概述细胞膜的流动镶嵌模型。

教师活动:

【过渡】脂质和蛋白质等成分是如何组成细胞膜的?蛋白质和磷脂的位置关系又是怎样的?下面我们一起来看看科学家的探究过程吧!20世纪40年代,曾有学者推测脂质两边各覆盖着蛋白质。直到50年代,电子显微镜诞生,科学家用它来观察细胞膜。

【展示资料3】1959年罗伯特森的实验。

【问题】结合电镜成像原理,从罗伯特森的实验现象中可以得出什么结论?

补充:蛋白质对电子的阻挡作用大,透过样品的电子较少,所以是暗带,而脂双层对电子的阻挡作用小,所以是明带。

要求学生对罗伯特森的观点进行阐述。

【模型构建】根据罗伯特森的假说,尝试构建蛋白质分子在磷脂双分子层中的排布模型。

【质疑】罗伯特森的假说还有什么不足?他认为膜是静止不动的,你认同这一观点吗?请举例说明。

【引导】 如果细胞膜是静态的,细胞膜的复杂功能将难以实现,就连细胞的生长、变形虫的变形运动这样的现象都难以解释。

【展示】变形虫变形运动的动态图。

学生活动:明确生物膜是由“蛋白质—脂质—蛋白质”构成的三层结构。师生合作,按照罗伯特森的假说进行模型构建,并对模型进行解释。

设计意图:了解技术进步对科学研究的推动作用。通过质疑、讨论,引导学生从结构、功能等方面进一步发现探究线索。

教师活动:

【展示】冰冻蚀刻电子显微镜下的细胞膜示意图。

【模型构建】学生以小组为单位,根据冰冻蚀刻电子显微镜收集新的实验证据,尝试修正前面师生共同构建的模型(如图3)。

【展示资料】1970年人鼠细胞融合实验。

【提问】从实验现象可得出什么结论?

学生回答:细胞膜上的蛋白质大多是可以运动的,细胞膜具有流动性。

学习任务六:流动镶嵌模型的基本内容。

【过渡】出示1972年桑格和尼克森在继承和创新中提出的新模型。

学生活动:阅读课本相关内容,并对模型(如图4)进行评价和完善。观看图片、动画,结合课本思考问题,并讨论、概述流动镶嵌模型的主要内容。

设计意图:培养学生归纳总结的能力。将抽象的知识形象化,使学生更容易理解流动镶嵌模型的有关内容。

板书设计

一、细胞膜的功能

将细胞与外界环境分隔开 控制物质进出细胞 进行细胞间的信息交流

二、对生物膜结构的探索历程

三、流动镶嵌模型

成分:磷脂、蛋白质、糖

基本支架:磷脂双分子层

蛋白位置:镶于表面、嵌入、贯穿

糖的位置:糖蛋白(糖被)、糖脂

结构特点:流动性

教学反思

本堂课的教学设计,以科学探究为主线,精心设置问题串,引导学生以探索者、研究者的身份投入学习的。学生通过思考与讨论,亲身体验科学是一个不断发展的动态过程;在科学领域没有终极真理,质疑和争论不仅是正常的,而且能促进科学的进步。通过多媒体的辅助活跃了课堂气氛。将一些本来不太好理解的问题简单化,取得了较好的效果,也得到了学生的认可。引导学生一步一步地分析科学家的实验和结论.激发学习兴趣。利用材料分析、资料讨论图片动画演示等多种教学形式引导学生自主学习,归纳总结科学家对细胞膜结构的探究历程和细胞膜的流动镶嵌模型的基本内容,从而建立结构与功能相适应的观点,让学生在获得知识的同时,培养了探究能力、分析比较能力和表达能力等。突出的亮点是安排大量的与“图”有关的学生活动,提高学生图文转换能力、正确解读图表数据的能力。且本次教学用新教材,先讲细胞膜的功能再讲成分结构,更符合学生认知。

但不足在于教师讲述过多,容易造成学生思维疲乏,注意力分散,不利于培养学生创新能力和学习能力,此点可以通过多设置活动、问题或者让学生自学来提高学生主动性和积极性。由于时间关系在课堂上没有给学生做练习,不能及时反馈教学信息。没有利用问题探讨的台盼蓝染色鉴别细胞死活,可以讲解这部分内容帮助学生理解细胞膜控制物质进出。此外,我在教学过程中的板书也存在不足,体现为对ppt存在过多的依赖。在以后的教学过程中,我会多多注意板书的总结,不拘泥于多媒体。

同课章节目录

- 第1章 走近细胞

- 第1节 细胞是生命活动的基本单位

- 第2节 细胞的多样性和统一性

- 第2章 组成细胞的分子

- 第1节 细胞中的元素和化合物

- 第2节 细胞中的无机物

- 第3节 细胞中的糖类和脂质

- 第4节 蛋白质是生命活动的主要承担者

- 第5节 核酸是遗传信息的携带者

- 第3章 细胞的基本结构

- 第1节 细胞膜的结构和功能

- 第2节 细胞器之间的分工合作

- 第3节 细胞核的结构和功能

- 第4章 细胞的物质输入和输出

- 第1节 被动运输

- 第2节 主动运输与胞吞、胞吐

- 第5章 细胞的能量供应和利用

- 第1节 降低化学反应活化能的酶

- 第2节 细胞的能量“货币”ATP

- 第3节 细胞呼吸的原理和应用

- 第4节 光合作用与能量转化

- 第6章 细胞的生命历程

- 第1节 细胞的增殖

- 第2节 细胞的分化

- 第3节 细胞的衰老和死亡