11《汇聚与辐射——中国古代的民族关系与对外交往》教学设计

文档属性

| 名称 | 11《汇聚与辐射——中国古代的民族关系与对外交往》教学设计 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 7.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《汇聚与辐射——中国古代的民族关系与对外交往》教学设计

课标要求

了解中国古代的民族政策和边疆管理制度,认识中国作为统一多民族国家的发展历程,以及中国古代处理对外关系的体制。

教学内容分析

教材分析:

本课包含“中国古代的民族关系”和“中国古代的对外交往”两个部分,是中国古代专题史的重要内容。教材内容以时间顺序为叙事线索,从秦汉、隋唐至两宋、元明清三个时期记述了中国古代民族关系的发展历程,展现了民族政策、边疆管理制度及各民族的交往交流交融推动统一多民族国家不断发展的历程。教材利用第四子目专门记述中国古代对外交往的情况,主要体现了“朝贡体制”的内涵。本课内容量较大,时间跨度长,课文内容以罗列基本史实为主,探究型思考问题较少,因此笔者在进行本课教学设计的过程中较为注重升华的总结民族史发展的规律,并设置历史情境以激发学生自主探究的主动意识,从而培养核心素养。

学情分析:

选择性必修课程是必修课程的拓展和深化,高二学生在完成《中外历史纲要》的基础上,对于中国古代民族关系和对外交往历史有一定的了解,但是对于历代民族政策的演变趋势和民族政策与边疆管理对于统一多民族国家发展的重要意义认识仍显不足。此外,学生对于中原政权与边疆少数民族之间的交往关系和中国古代对外的国家关系的解读存在一定难度。

教学目标:

通过整合《中外历史纲要》和《选择性必修一》教材有关民族关系和对外交往的相关知识,能够在时间轴和地图上落实不同时期的民族关系和对外关系的发展阶段并归纳阶段性特征。(时空观念)

能够运用有关史料,分析中国古代民族政策和边疆管理制度的特点、演变趋势及其影响。(史料实证、历史解释)

通过归纳古代民族政策的不同面向,认识民族关系中的经济政策对政治、文化、边疆问题的决定性作用,认识到民心聚合是统一多民族国家发展的根本动力。(唯物史观)

能够归纳中国古代对外交往的发展历程,探讨中国古代对外交往的发展趋势及趋势形成的原因,并利用历史情境剖析“朝贡体制”对中国古代对外交往的双重影响,理解近代以来中国落后于世界历史潮流的根本原因。

以立德树人为根本任务,使学生能够从中国古代民族关系和对外交往的发展历程中体会中国走出中原、走向东亚、亚洲和世界的历史心态,高度认同中华民族的自信、尊严,对中华民族产生自觉的属感。(家国情怀)

教学重难点:

重点:中国古代民族政策和边疆管理制度的特点、演变趋势及其对统一多民族国家的发展历程的影响

依据:从大时间跨度和大知识熔炼当中提炼特点和演变趋势较难

突破:通过时间轴和地图定位、图标等大量的材料以及教师的引导分析难点:统一多民族国家的形成与发展例程。

难点:中国古代民族关系和对外关系的联系与区别

依据:中国古代民族关系和对外关系这两个概念在很多种情况下是较难区分的。

突破:教师给予充分材料区分两者关系。

教学过程

一、课堂导入

【导入活动】教师展示有关中国古代“民族关系”和“对外交往”的两组文物,构建“历史展览”情境,请同学们为这些文物设计一个展览主题。

正所谓“一物一世界”,这些历史文物诉说的是多元民族交往的故事和中华文明对外交往的历史。而伴随着统一多民族国家的发展历程,这也正是中华民族汇聚一体和中华文明对外辐射的历史。本课将从“汇聚与辐射”的不同视角来回溯中国古代的民族关系与对外交往。

【设计意图】活动导入,构建历史情境,激发学习兴趣,引入本课“汇聚与辐射”的主题,引导学生打开新的历史视角,从“多元民族的对内汇聚”和“中华文明的对外辐射”来重组教材内容、进入本课学习。

二、课堂教学

(一)汇聚:多维审视下的民族关系

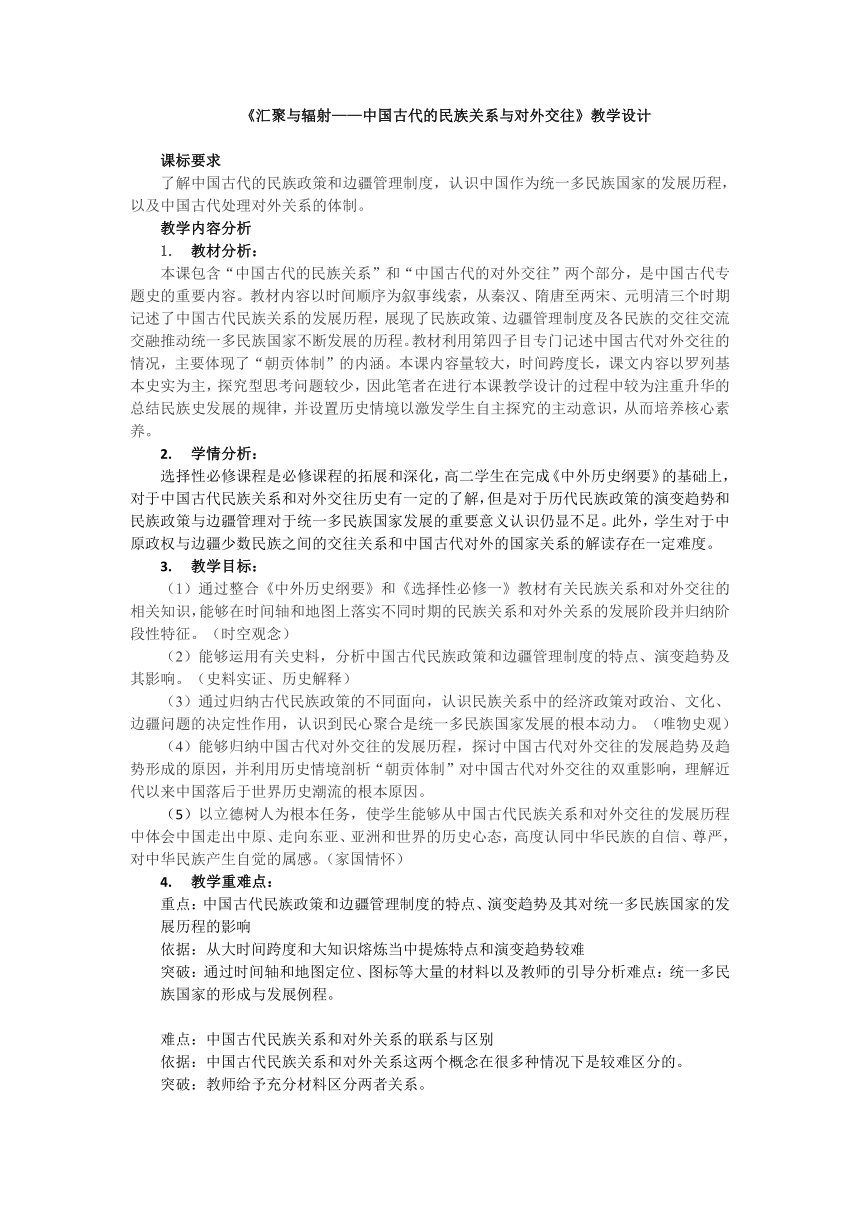

【篇章引入】教师展示“秦、汉、唐、元、明、清”六幅地图,要求学生通过梳理教材,结合《中外历史纲要》上册知识,在地图上标注出历代边疆治理的重要措施并归纳其特点。

通过整合知识,结合地图所示,学生能够认识到随着中原大地上多民族的丰富和发展,民族关系日益多元化、边疆治理的模式日益多样化。本篇章将从民族汇聚的“源、力、形、势”四个维度探究中国古代民族交往的发展历程。

【设计意图】梳理教材内容,整合《中外历史纲要》和《选修性必修一》的知识点,使学生有“大局意识”、“整体意识”。

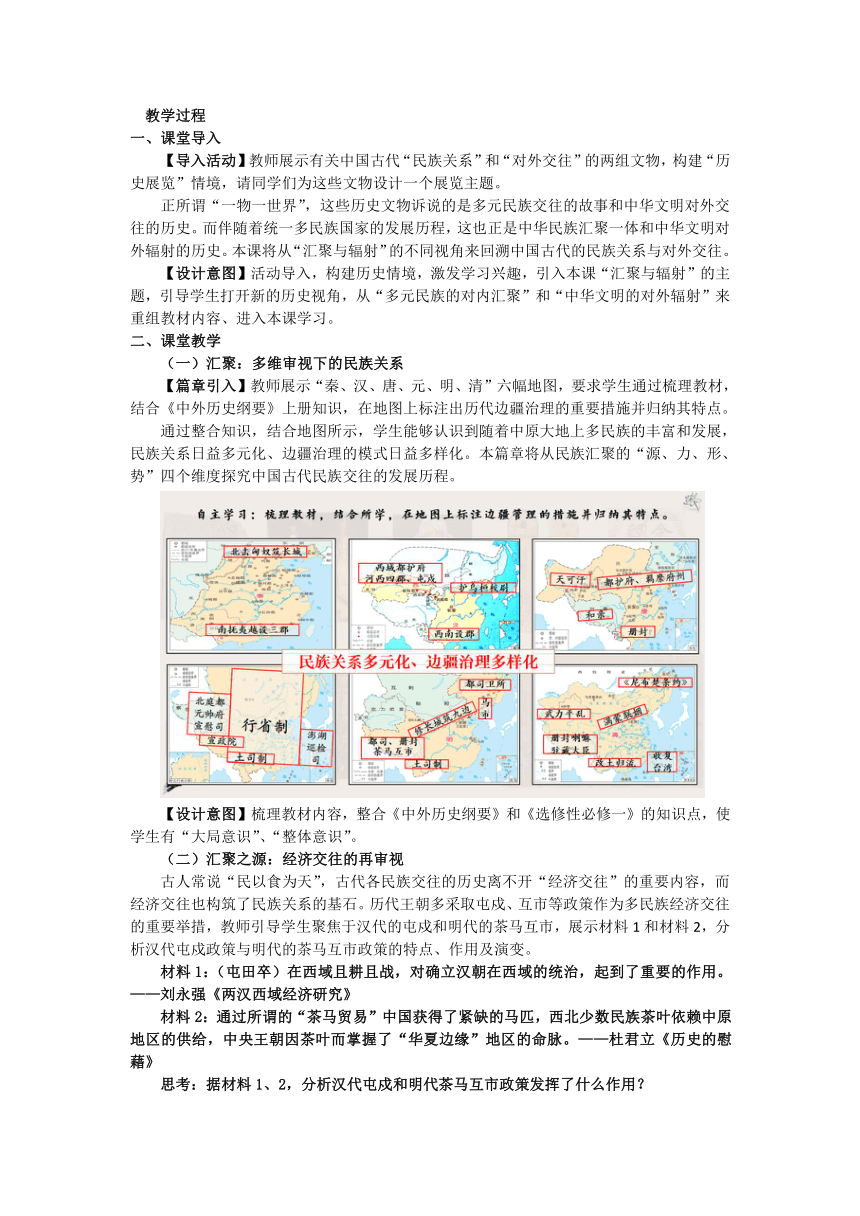

(二)汇聚之源:经济交往的再审视

古人常说“民以食为天”,古代各民族交往的历史离不开“经济交往”的重要内容,而经济交往也构筑了民族关系的基石。历代王朝多采取屯戍、互市等政策作为多民族经济交往的重要举措,教师引导学生聚焦于汉代的屯戍和明代的茶马互市,展示材料1和材料2,分析汉代屯戍政策与明代的茶马互市政策的特点、作用及演变。

材料1:(屯田卒)在西域且耕且战,对确立汉朝在西域的统治,起到了重要的作用。——刘永强《两汉西域经济研究》

材料2:通过所谓的“茶马贸易”中国获得了紧缺的马匹,西北少数民族茶叶依赖中原地区的供给,中央王朝因茶叶而掌握了“华夏边缘”地区的命脉。——杜君立《历史的慰藉》

思考:据材料1、2,分析汉代屯戍和明代茶马互市政策发挥了什么作用?

从材料可知,汉代屯田卒“且耕且战”说明其为兵农合一、防御与开发并举,而茶马互市的这枚信符作为“官方凭证”可见其为官方垄断,且交易量较大。从秦汉历经魏晋南北朝、隋唐、宋辽夏金,到元明清时期少数民族入主中原,农业文明对游牧文明的经济优势不再是绝对的,从单纯的移植农耕经济到逐渐实现农耕经济和游牧经济的二元互动是历史发展的必然趋势。屯戍政策在当时能够促进边疆的经济开发,并且维护了汉朝的统治。而互市则实现互补互利的基础上,加强了中原王朝的经济集权。由此,多民族统一国家的经济向心力逐渐形成,构成了中华民族的汇聚之源,奠定发展的经济基础。

【设计意图】史料分析,横向对比不同经济交往政策,落实经济基础决定上层建筑的唯物史观,使学生对史料实证有初步认识。

(三)汇聚之力:制度设计的再审视

基于二元经济互动的基础,多元民族的汇聚之力则是由历代王朝的边疆治理制度给予保障。

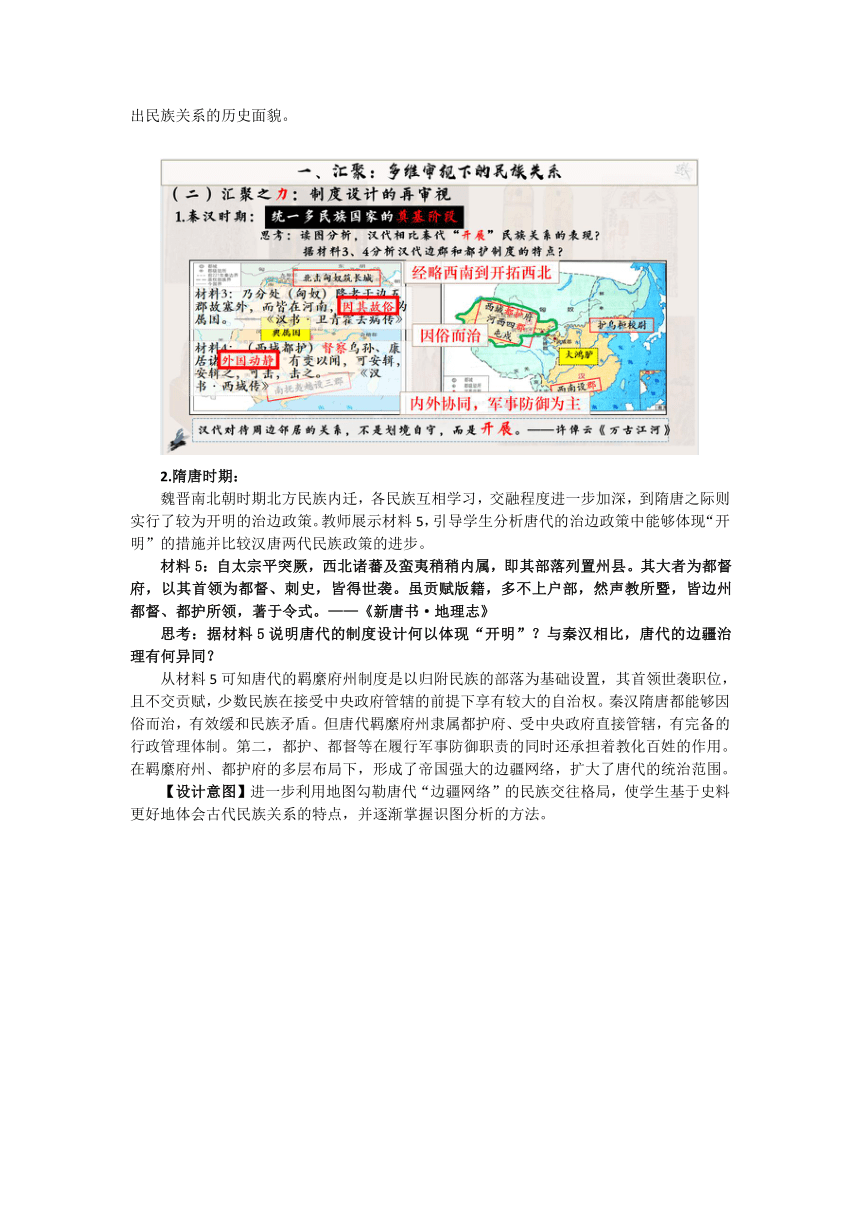

秦汉时期:

教师由学者对汉代民族政策的分析引入,继续展示材料3和材料4,引导学生结合地图所示内容,分析秦汉时期民族关系的发展特点。

材料3:乃分处(匈奴)降者于边五郡故塞外,而皆在河南,因其故俗为属国。——《汉书·卫青霍去病传》

材料4:(西域都护)督察乌孙、康居诸外国动静,有变以闻,可安辑,安辑之,可击,击之。——《汉书·西域传》

思考:读图分析,汉代相比秦代“开展”民族关系的表现?据材料3、4分析汉代边郡和都护制度的特点?

从图示可见,汉代继承了秦代,以大鸿胪统管民族事务,并且将边疆治理重心从经略西南转为开拓西北,实行边郡和都护制度。从材料3、4可见,汉代的边疆治理能够因俗而治,适应了少数民族的发展需要,而西域都护身兼管理和监察域外国家的动静的双重责任,以军事防御为主,做到了内外协同。由此可见,统治者重视协调民族关系、维护民族团结,推动中国进入统一多民族国家的奠基阶段。

【设计意图】介绍学者观点,引导学生对一手文献与研究性二手史料进行辨析,落实史料实证和历史解释。利用地图加强学生对于不同时代的边疆管理措施的印象,并直观地展示出民族关系的历史面貌。

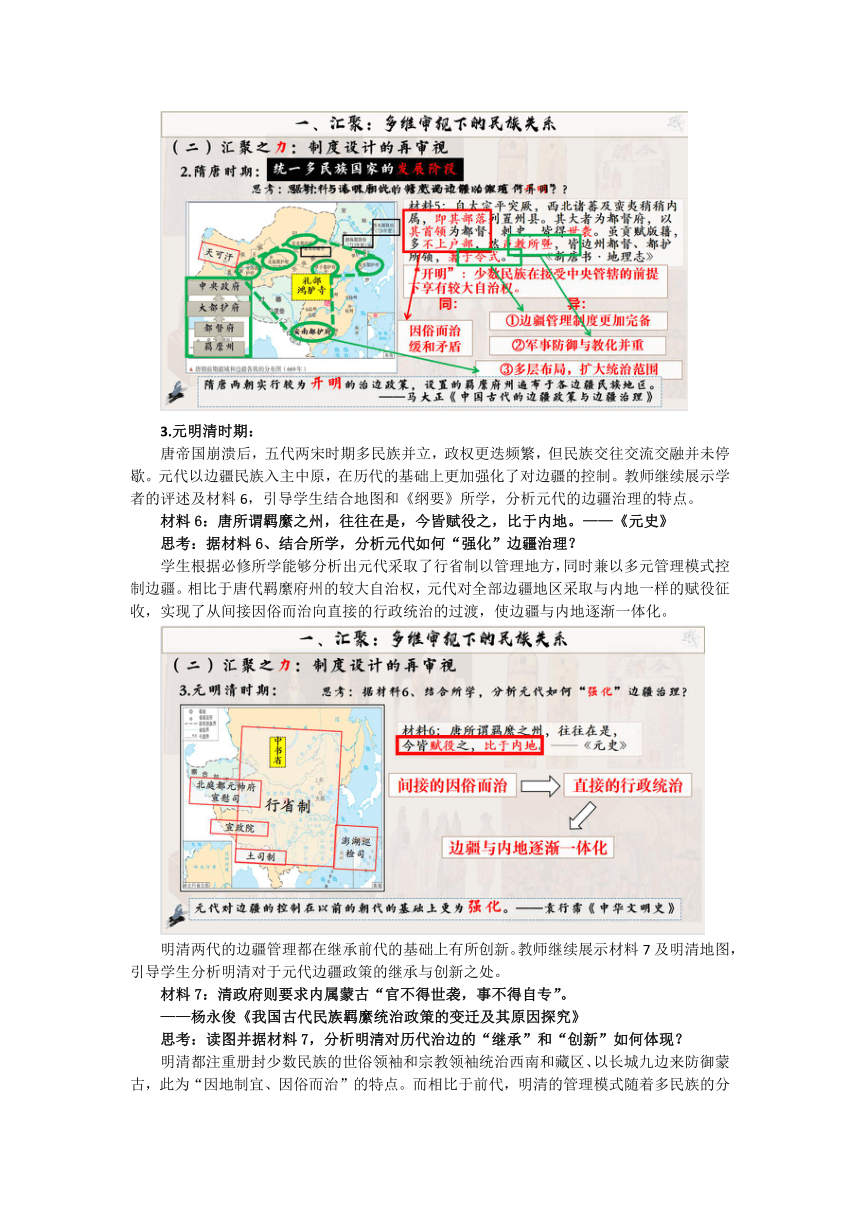

2.隋唐时期:

魏晋南北朝时期北方民族内迁,各民族互相学习,交融程度进一步加深,到隋唐之际则实行了较为开明的治边政策。教师展示材料5,引导学生分析唐代的治边政策中能够体现“开明”的措施并比较汉唐两代民族政策的进步。

材料5:自太宗平突厥,西北诸蕃及蛮夷稍稍内属,即其部落列置州县。其大者为都督府,以其首领为都督、刺史,皆得世袭。虽贡赋版籍,多不上户部,然声教所暨,皆边州都督、都护所领,著于令式。——《新唐书·地理志》

思考:据材料5说明唐代的制度设计何以体现“开明”?与秦汉相比,唐代的边疆治理有何异同?

从材料5可知唐代的羁縻府州制度是以归附民族的部落为基础设置,其首领世袭职位,且不交贡赋,少数民族在接受中央政府管辖的前提下享有较大的自治权。秦汉隋唐都能够因俗而治,有效缓和民族矛盾。但唐代羁縻府州隶属都护府、受中央政府直接管辖,有完备的行政管理体制。第二,都护、都督等在履行军事防御职责的同时还承担着教化百姓的作用。在羁縻府州、都护府的多层布局下,形成了帝国强大的边疆网络,扩大了唐代的统治范围。

【设计意图】进一步利用地图勾勒唐代“边疆网络”的民族交往格局,使学生基于史料更好地体会古代民族关系的特点,并逐渐掌握识图分析的方法。

3.元明清时期:

唐帝国崩溃后,五代两宋时期多民族并立,政权更迭频繁,但民族交往交流交融并未停歇。元代以边疆民族入主中原,在历代的基础上更加强化了对边疆的控制。教师继续展示学者的评述及材料6,引导学生结合地图和《纲要》所学,分析元代的边疆治理的特点。

材料6:唐所谓羁縻之州,往往在是,今皆赋役之,比于内地。——《元史》

思考:据材料6、结合所学,分析元代如何“强化”边疆治理?

学生根据必修所学能够分析出元代采取了行省制以管理地方,同时兼以多元管理模式控制边疆。相比于唐代羁縻府州的较大自治权,元代对全部边疆地区采取与内地一样的赋役征收,实现了从间接因俗而治向直接的行政统治的过渡,使边疆与内地逐渐一体化。

明清两代的边疆管理都在继承前代的基础上有所创新。教师继续展示材料7及明清地图,引导学生分析明清对于元代边疆政策的继承与创新之处。

材料7:清政府则要求内属蒙古“官不得世袭,事不得自专”。

——杨永俊《我国古代民族羁縻统治政策的变迁及其原因探究》

思考:读图并据材料7,分析明清对历代治边的“继承”和“创新”如何体现?

明清都注重册封少数民族的世俗领袖和宗教领袖统治西南和藏区、以长城九边来防御蒙古,此为“因地制宜、因俗而治”的特点。而相比于前代,明清的管理模式随着多民族的分布,采取了法律、军事、文化等更为多元化的手段,清朝更是强调少数民族不得自专,实现“大事集权、小事放权”的管理原则。民族团结和统治不断强化最终形成了多民族汇聚之力,推动统一多民族国家的巩固,形成了政治保障。

【设计意图】通过问题链,使学生逐渐形成对于整个中国古代的边疆管理制度设计的整体认识,对必修和选修教材有深刻的认识和重整。问题驱动的课堂模式有助于培养学生探究性思维和历史解释的核心素养。

(四)汇聚之形:

在历代的治边过程中制度管理和文化润泽往往是双管齐下,而文化政策多体现为和亲政策和汉化政策两种模式。

1.从和亲到联姻

教师引导学生对比汉、唐、清的和亲政策,据材料分析其变化趋势,并思考和亲的历史作用。

材料8:儒家和亲的终极目的不止于和平,而是同化与臣服。——王泉伟《构想天下秩序:汉代中国的对外战略》

材料9:自从贵主和亲后,一半胡风似汉家。——陈陶《陇西行》

材料10:“塞牧虽称远,姻盟向最亲”。——乾隆称赞满蒙联姻

思考:汉、唐、清三代的和亲政策有什么变化?和亲的历史作用?

从材料可见,汉代的和亲主要是为了罢战言和,以汉族的文化优势征服匈奴。到唐代,文成公主入藏则实现了怀柔和好的目的,并使唐王朝与吐蕃政权文化互鉴、互补互利。到了清代满蒙联姻成为定制,结成姻亲同盟,实现以夷制汉。虽然目的在变化,但和亲客观上加强了民族间的友好往来,在巩固统治的同时推动多民族深度的交往交流交融。

【设计意图】纵向对比三个时代的和亲政策,使学生形成“对比性思维”,对和亲政策的发展历程有更深刻的认识,同时也能认识到我国古代民族交往政策的连续性和与时俱进。

2.从汉化到互化

由于汉民族文化的优势通常较为明显,所以少数民族入主中原之际免不了主动汉化的过程。教师将同少数民族政权的北魏和元进行对比,引导学生分析这两个朝代期间统治者对待民族交往的举措有哪些变化?

从北魏孝文帝改革的全盘汉化到元世祖则注重保留民族特色,囊括不同民族精英进入统治文化圈推动多民族互化,学生能够感受到多民族文化的融汇逐渐形成了文化的向心力,构成汇聚之形,奠定统一多民族国家的文化形态。

【设计意图】纵向对比两个时代的民族交往文化政策,使学生加深“对比性思维”,对“汉化”政策的发展历程有更深刻的认识,了解多元文明发展之路在于“兼容并蓄”而非全盘汉化。

(五)汇聚之势:疆域境土的再审视

尽管历代王朝在制度设计、经济和文化政策上下了不少功夫,但对于边疆地区的管理仍然免不了疆土划界的讨论,这充分体现在长城的兴废问题上。秦汉、明都极力扩张长城的内外边界和长度,明代更是修筑九边以对付蒙古势力。但是唐、元、清代都不太修筑长城,以开放的姿态对待多民族的发展。聚焦于明清两朝对待长城的不同态度学生能够更好地观察到统治者对于民族聚合背后的思考。

材料11:秦筑长城以来,汉、唐、宋常修理,其时岂无边患?……可见守国之道,惟在修德安民。民心悦则邦本得,而边境自固,所谓‘众志成城’者是也。——康熙

思考:对比明、清统治者对待修长城的态度,康熙认为安定边疆的关键是什么?

从材料可知,康熙认为得民心者得天下,境土弥合的本质是民心的聚合,这也就是多民族汇聚背后的大势所趋。

【设计意图】对比分析,学生能够形成对于“民心聚合”的本质认识,落实人民是创造历史和推动历史发展的主体这一唯物史观的核心观点。

(六)辐射:对外交往与文明的发展

然而,多民族汇聚一体的过程并非孤独前行的道路,正如《礼宾图》中同时蕴藏着两个历史视界一样,中国古代的对外交往正是民族关系的另一个面向,即中华文明对外辐射的历史进程。

首先,教师要求学生自主梳理教材,完成对外交往的时间轴和大事记,并基于史实分析对外交往的演变趋势。学生通过梳理教材,能够发现秦汉时期中国与外部世界交往不断扩大,隋唐之际对外关系空前发展,宋元之际海陆交通畅通,直至明清之际对外关系逐渐转型。从长时段观察历史,我们能够看到中国的对外交往以和平交往为主,海陆并行,且逐渐以海路为主;对外交往中对外贸易和文化交流并举,形式多样,但从秦汉至明清中国逐渐从开放的姿态走向封闭保守。综合而言,中国古代在陆路方向和睦四邻,从海路交往上追歼接轨世界。中华文明在于外部世界的交往中不断发展成为多元通和的文化结构。

正如许倬云所说,海洋和大陆两个方向的交往使中国被纳入世界经济秩序之中,那么这两个方向的对外交往对中国的历史发展会有怎样的影响呢?

教师设置历史情境,制作“日本遣唐使井真成”、“意大利旅行家马可波罗”和“英国使臣马戛尔尼”的人物卡片,要求学生以“世界经济秩序”为线索,基于所学史实,讨论这三个外国人在中国的命运不同的原因,并思考其背后的历史启示。

学生经过讨论,对于三个人物都有所了解,可以分析出唐、元、清三朝的不同对外交往政策造成了人物命运的不同。唐代中国海路交通活跃,唐帝国秉持着兼容并包的文化气象,使中国成为了东亚的经济和文化中心,中日友好往来使双方互相学习,遣唐使在中国也得到了礼遇。元代海陆交通畅通,元帝国的疆域空前扩大,宗教环境宽松,海路商业贸易发达,西方人来华也能够享受到较好的待遇。清帝国越来越固守朝贡贸易体制,这是一种以自唐宋以来便存在的以中华帝国为中心维系君臣关系的官方贸易体制,以厚往薄来的原则牺牲了中华帝国的经济利益,保全中华文化圈内天朝上国的权威,在较长时间内维系了和平交往。因此,基于小农经济自给自足的生产和天朝上国的意识形态,清朝拒绝与西方国家通商。而同时期的英国已完成工业革命,继续开拓更大的世界市场,逐渐成为了新的世界经济中心。

三个人的不同命运说明了保守封闭会使得中国逐渐落后于世界潮流,只有开放包容、与时俱进才能自立于世界民族之林。

【设计意图】设置情境,利用人物卡片的活动形式,激发学生自主探究和合作学习的兴趣,加深对于“朝贡体制”影响的理解,并形成“对外开放事关民族生存与发展”的历史启示,进一步培养历史解释和家国情怀的核心素养。

三、课堂升华

【升华活动】结合今日所学的“汇聚与辐射”角度,为这些文物重新设计一个展览的主题。

通过今天所学,我们看到了中国从秦汉到明清的民族关系与对外交往的发展历程。秦汉时期的中国是“中国的中国”,也是统一多民族国家的奠基阶段;隋唐时期是则发展为“东亚的中国”,统一多民族国家发展壮大,在东亚文化圈中居于核心;宋元明清中国成为了“亚洲的中国”,统一多民族国家得到了巩固。到了近代以来,正如《坤舆万国全图》中所预示的,中国已经成为了“世界的中国”,开放包容、兼收并蓄、主动融入,也是中国未来发展的必由之路。而中国古代民族关系和对外交往的历史也正是“汇聚”与“辐射”不断互动交织、构筑起统一多民族国家发展的历史,从“中国”走向“世界”正是中华多元文明的真正底色。

教学反思

说课过程当中语速过快,这其实是我一直以来的缺点了,每次比赛,大多数情况下我都语速过快,反思自己语速过快的原因,1.不太熟悉,所以语速过快,语速一块其实就容易磕磕巴巴,所以以后要更熟悉自己的成果,多练习几遍。2.内容准备较多,想面面俱到,最红的结果就是太多,所以以后比赛过程当中还是要根据课标教材重难点和学情,做到详略得当,这样就会更加精准,且能把速度降下来。

课标要求

了解中国古代的民族政策和边疆管理制度,认识中国作为统一多民族国家的发展历程,以及中国古代处理对外关系的体制。

教学内容分析

教材分析:

本课包含“中国古代的民族关系”和“中国古代的对外交往”两个部分,是中国古代专题史的重要内容。教材内容以时间顺序为叙事线索,从秦汉、隋唐至两宋、元明清三个时期记述了中国古代民族关系的发展历程,展现了民族政策、边疆管理制度及各民族的交往交流交融推动统一多民族国家不断发展的历程。教材利用第四子目专门记述中国古代对外交往的情况,主要体现了“朝贡体制”的内涵。本课内容量较大,时间跨度长,课文内容以罗列基本史实为主,探究型思考问题较少,因此笔者在进行本课教学设计的过程中较为注重升华的总结民族史发展的规律,并设置历史情境以激发学生自主探究的主动意识,从而培养核心素养。

学情分析:

选择性必修课程是必修课程的拓展和深化,高二学生在完成《中外历史纲要》的基础上,对于中国古代民族关系和对外交往历史有一定的了解,但是对于历代民族政策的演变趋势和民族政策与边疆管理对于统一多民族国家发展的重要意义认识仍显不足。此外,学生对于中原政权与边疆少数民族之间的交往关系和中国古代对外的国家关系的解读存在一定难度。

教学目标:

通过整合《中外历史纲要》和《选择性必修一》教材有关民族关系和对外交往的相关知识,能够在时间轴和地图上落实不同时期的民族关系和对外关系的发展阶段并归纳阶段性特征。(时空观念)

能够运用有关史料,分析中国古代民族政策和边疆管理制度的特点、演变趋势及其影响。(史料实证、历史解释)

通过归纳古代民族政策的不同面向,认识民族关系中的经济政策对政治、文化、边疆问题的决定性作用,认识到民心聚合是统一多民族国家发展的根本动力。(唯物史观)

能够归纳中国古代对外交往的发展历程,探讨中国古代对外交往的发展趋势及趋势形成的原因,并利用历史情境剖析“朝贡体制”对中国古代对外交往的双重影响,理解近代以来中国落后于世界历史潮流的根本原因。

以立德树人为根本任务,使学生能够从中国古代民族关系和对外交往的发展历程中体会中国走出中原、走向东亚、亚洲和世界的历史心态,高度认同中华民族的自信、尊严,对中华民族产生自觉的属感。(家国情怀)

教学重难点:

重点:中国古代民族政策和边疆管理制度的特点、演变趋势及其对统一多民族国家的发展历程的影响

依据:从大时间跨度和大知识熔炼当中提炼特点和演变趋势较难

突破:通过时间轴和地图定位、图标等大量的材料以及教师的引导分析难点:统一多民族国家的形成与发展例程。

难点:中国古代民族关系和对外关系的联系与区别

依据:中国古代民族关系和对外关系这两个概念在很多种情况下是较难区分的。

突破:教师给予充分材料区分两者关系。

教学过程

一、课堂导入

【导入活动】教师展示有关中国古代“民族关系”和“对外交往”的两组文物,构建“历史展览”情境,请同学们为这些文物设计一个展览主题。

正所谓“一物一世界”,这些历史文物诉说的是多元民族交往的故事和中华文明对外交往的历史。而伴随着统一多民族国家的发展历程,这也正是中华民族汇聚一体和中华文明对外辐射的历史。本课将从“汇聚与辐射”的不同视角来回溯中国古代的民族关系与对外交往。

【设计意图】活动导入,构建历史情境,激发学习兴趣,引入本课“汇聚与辐射”的主题,引导学生打开新的历史视角,从“多元民族的对内汇聚”和“中华文明的对外辐射”来重组教材内容、进入本课学习。

二、课堂教学

(一)汇聚:多维审视下的民族关系

【篇章引入】教师展示“秦、汉、唐、元、明、清”六幅地图,要求学生通过梳理教材,结合《中外历史纲要》上册知识,在地图上标注出历代边疆治理的重要措施并归纳其特点。

通过整合知识,结合地图所示,学生能够认识到随着中原大地上多民族的丰富和发展,民族关系日益多元化、边疆治理的模式日益多样化。本篇章将从民族汇聚的“源、力、形、势”四个维度探究中国古代民族交往的发展历程。

【设计意图】梳理教材内容,整合《中外历史纲要》和《选修性必修一》的知识点,使学生有“大局意识”、“整体意识”。

(二)汇聚之源:经济交往的再审视

古人常说“民以食为天”,古代各民族交往的历史离不开“经济交往”的重要内容,而经济交往也构筑了民族关系的基石。历代王朝多采取屯戍、互市等政策作为多民族经济交往的重要举措,教师引导学生聚焦于汉代的屯戍和明代的茶马互市,展示材料1和材料2,分析汉代屯戍政策与明代的茶马互市政策的特点、作用及演变。

材料1:(屯田卒)在西域且耕且战,对确立汉朝在西域的统治,起到了重要的作用。——刘永强《两汉西域经济研究》

材料2:通过所谓的“茶马贸易”中国获得了紧缺的马匹,西北少数民族茶叶依赖中原地区的供给,中央王朝因茶叶而掌握了“华夏边缘”地区的命脉。——杜君立《历史的慰藉》

思考:据材料1、2,分析汉代屯戍和明代茶马互市政策发挥了什么作用?

从材料可知,汉代屯田卒“且耕且战”说明其为兵农合一、防御与开发并举,而茶马互市的这枚信符作为“官方凭证”可见其为官方垄断,且交易量较大。从秦汉历经魏晋南北朝、隋唐、宋辽夏金,到元明清时期少数民族入主中原,农业文明对游牧文明的经济优势不再是绝对的,从单纯的移植农耕经济到逐渐实现农耕经济和游牧经济的二元互动是历史发展的必然趋势。屯戍政策在当时能够促进边疆的经济开发,并且维护了汉朝的统治。而互市则实现互补互利的基础上,加强了中原王朝的经济集权。由此,多民族统一国家的经济向心力逐渐形成,构成了中华民族的汇聚之源,奠定发展的经济基础。

【设计意图】史料分析,横向对比不同经济交往政策,落实经济基础决定上层建筑的唯物史观,使学生对史料实证有初步认识。

(三)汇聚之力:制度设计的再审视

基于二元经济互动的基础,多元民族的汇聚之力则是由历代王朝的边疆治理制度给予保障。

秦汉时期:

教师由学者对汉代民族政策的分析引入,继续展示材料3和材料4,引导学生结合地图所示内容,分析秦汉时期民族关系的发展特点。

材料3:乃分处(匈奴)降者于边五郡故塞外,而皆在河南,因其故俗为属国。——《汉书·卫青霍去病传》

材料4:(西域都护)督察乌孙、康居诸外国动静,有变以闻,可安辑,安辑之,可击,击之。——《汉书·西域传》

思考:读图分析,汉代相比秦代“开展”民族关系的表现?据材料3、4分析汉代边郡和都护制度的特点?

从图示可见,汉代继承了秦代,以大鸿胪统管民族事务,并且将边疆治理重心从经略西南转为开拓西北,实行边郡和都护制度。从材料3、4可见,汉代的边疆治理能够因俗而治,适应了少数民族的发展需要,而西域都护身兼管理和监察域外国家的动静的双重责任,以军事防御为主,做到了内外协同。由此可见,统治者重视协调民族关系、维护民族团结,推动中国进入统一多民族国家的奠基阶段。

【设计意图】介绍学者观点,引导学生对一手文献与研究性二手史料进行辨析,落实史料实证和历史解释。利用地图加强学生对于不同时代的边疆管理措施的印象,并直观地展示出民族关系的历史面貌。

2.隋唐时期:

魏晋南北朝时期北方民族内迁,各民族互相学习,交融程度进一步加深,到隋唐之际则实行了较为开明的治边政策。教师展示材料5,引导学生分析唐代的治边政策中能够体现“开明”的措施并比较汉唐两代民族政策的进步。

材料5:自太宗平突厥,西北诸蕃及蛮夷稍稍内属,即其部落列置州县。其大者为都督府,以其首领为都督、刺史,皆得世袭。虽贡赋版籍,多不上户部,然声教所暨,皆边州都督、都护所领,著于令式。——《新唐书·地理志》

思考:据材料5说明唐代的制度设计何以体现“开明”?与秦汉相比,唐代的边疆治理有何异同?

从材料5可知唐代的羁縻府州制度是以归附民族的部落为基础设置,其首领世袭职位,且不交贡赋,少数民族在接受中央政府管辖的前提下享有较大的自治权。秦汉隋唐都能够因俗而治,有效缓和民族矛盾。但唐代羁縻府州隶属都护府、受中央政府直接管辖,有完备的行政管理体制。第二,都护、都督等在履行军事防御职责的同时还承担着教化百姓的作用。在羁縻府州、都护府的多层布局下,形成了帝国强大的边疆网络,扩大了唐代的统治范围。

【设计意图】进一步利用地图勾勒唐代“边疆网络”的民族交往格局,使学生基于史料更好地体会古代民族关系的特点,并逐渐掌握识图分析的方法。

3.元明清时期:

唐帝国崩溃后,五代两宋时期多民族并立,政权更迭频繁,但民族交往交流交融并未停歇。元代以边疆民族入主中原,在历代的基础上更加强化了对边疆的控制。教师继续展示学者的评述及材料6,引导学生结合地图和《纲要》所学,分析元代的边疆治理的特点。

材料6:唐所谓羁縻之州,往往在是,今皆赋役之,比于内地。——《元史》

思考:据材料6、结合所学,分析元代如何“强化”边疆治理?

学生根据必修所学能够分析出元代采取了行省制以管理地方,同时兼以多元管理模式控制边疆。相比于唐代羁縻府州的较大自治权,元代对全部边疆地区采取与内地一样的赋役征收,实现了从间接因俗而治向直接的行政统治的过渡,使边疆与内地逐渐一体化。

明清两代的边疆管理都在继承前代的基础上有所创新。教师继续展示材料7及明清地图,引导学生分析明清对于元代边疆政策的继承与创新之处。

材料7:清政府则要求内属蒙古“官不得世袭,事不得自专”。

——杨永俊《我国古代民族羁縻统治政策的变迁及其原因探究》

思考:读图并据材料7,分析明清对历代治边的“继承”和“创新”如何体现?

明清都注重册封少数民族的世俗领袖和宗教领袖统治西南和藏区、以长城九边来防御蒙古,此为“因地制宜、因俗而治”的特点。而相比于前代,明清的管理模式随着多民族的分布,采取了法律、军事、文化等更为多元化的手段,清朝更是强调少数民族不得自专,实现“大事集权、小事放权”的管理原则。民族团结和统治不断强化最终形成了多民族汇聚之力,推动统一多民族国家的巩固,形成了政治保障。

【设计意图】通过问题链,使学生逐渐形成对于整个中国古代的边疆管理制度设计的整体认识,对必修和选修教材有深刻的认识和重整。问题驱动的课堂模式有助于培养学生探究性思维和历史解释的核心素养。

(四)汇聚之形:

在历代的治边过程中制度管理和文化润泽往往是双管齐下,而文化政策多体现为和亲政策和汉化政策两种模式。

1.从和亲到联姻

教师引导学生对比汉、唐、清的和亲政策,据材料分析其变化趋势,并思考和亲的历史作用。

材料8:儒家和亲的终极目的不止于和平,而是同化与臣服。——王泉伟《构想天下秩序:汉代中国的对外战略》

材料9:自从贵主和亲后,一半胡风似汉家。——陈陶《陇西行》

材料10:“塞牧虽称远,姻盟向最亲”。——乾隆称赞满蒙联姻

思考:汉、唐、清三代的和亲政策有什么变化?和亲的历史作用?

从材料可见,汉代的和亲主要是为了罢战言和,以汉族的文化优势征服匈奴。到唐代,文成公主入藏则实现了怀柔和好的目的,并使唐王朝与吐蕃政权文化互鉴、互补互利。到了清代满蒙联姻成为定制,结成姻亲同盟,实现以夷制汉。虽然目的在变化,但和亲客观上加强了民族间的友好往来,在巩固统治的同时推动多民族深度的交往交流交融。

【设计意图】纵向对比三个时代的和亲政策,使学生形成“对比性思维”,对和亲政策的发展历程有更深刻的认识,同时也能认识到我国古代民族交往政策的连续性和与时俱进。

2.从汉化到互化

由于汉民族文化的优势通常较为明显,所以少数民族入主中原之际免不了主动汉化的过程。教师将同少数民族政权的北魏和元进行对比,引导学生分析这两个朝代期间统治者对待民族交往的举措有哪些变化?

从北魏孝文帝改革的全盘汉化到元世祖则注重保留民族特色,囊括不同民族精英进入统治文化圈推动多民族互化,学生能够感受到多民族文化的融汇逐渐形成了文化的向心力,构成汇聚之形,奠定统一多民族国家的文化形态。

【设计意图】纵向对比两个时代的民族交往文化政策,使学生加深“对比性思维”,对“汉化”政策的发展历程有更深刻的认识,了解多元文明发展之路在于“兼容并蓄”而非全盘汉化。

(五)汇聚之势:疆域境土的再审视

尽管历代王朝在制度设计、经济和文化政策上下了不少功夫,但对于边疆地区的管理仍然免不了疆土划界的讨论,这充分体现在长城的兴废问题上。秦汉、明都极力扩张长城的内外边界和长度,明代更是修筑九边以对付蒙古势力。但是唐、元、清代都不太修筑长城,以开放的姿态对待多民族的发展。聚焦于明清两朝对待长城的不同态度学生能够更好地观察到统治者对于民族聚合背后的思考。

材料11:秦筑长城以来,汉、唐、宋常修理,其时岂无边患?……可见守国之道,惟在修德安民。民心悦则邦本得,而边境自固,所谓‘众志成城’者是也。——康熙

思考:对比明、清统治者对待修长城的态度,康熙认为安定边疆的关键是什么?

从材料可知,康熙认为得民心者得天下,境土弥合的本质是民心的聚合,这也就是多民族汇聚背后的大势所趋。

【设计意图】对比分析,学生能够形成对于“民心聚合”的本质认识,落实人民是创造历史和推动历史发展的主体这一唯物史观的核心观点。

(六)辐射:对外交往与文明的发展

然而,多民族汇聚一体的过程并非孤独前行的道路,正如《礼宾图》中同时蕴藏着两个历史视界一样,中国古代的对外交往正是民族关系的另一个面向,即中华文明对外辐射的历史进程。

首先,教师要求学生自主梳理教材,完成对外交往的时间轴和大事记,并基于史实分析对外交往的演变趋势。学生通过梳理教材,能够发现秦汉时期中国与外部世界交往不断扩大,隋唐之际对外关系空前发展,宋元之际海陆交通畅通,直至明清之际对外关系逐渐转型。从长时段观察历史,我们能够看到中国的对外交往以和平交往为主,海陆并行,且逐渐以海路为主;对外交往中对外贸易和文化交流并举,形式多样,但从秦汉至明清中国逐渐从开放的姿态走向封闭保守。综合而言,中国古代在陆路方向和睦四邻,从海路交往上追歼接轨世界。中华文明在于外部世界的交往中不断发展成为多元通和的文化结构。

正如许倬云所说,海洋和大陆两个方向的交往使中国被纳入世界经济秩序之中,那么这两个方向的对外交往对中国的历史发展会有怎样的影响呢?

教师设置历史情境,制作“日本遣唐使井真成”、“意大利旅行家马可波罗”和“英国使臣马戛尔尼”的人物卡片,要求学生以“世界经济秩序”为线索,基于所学史实,讨论这三个外国人在中国的命运不同的原因,并思考其背后的历史启示。

学生经过讨论,对于三个人物都有所了解,可以分析出唐、元、清三朝的不同对外交往政策造成了人物命运的不同。唐代中国海路交通活跃,唐帝国秉持着兼容并包的文化气象,使中国成为了东亚的经济和文化中心,中日友好往来使双方互相学习,遣唐使在中国也得到了礼遇。元代海陆交通畅通,元帝国的疆域空前扩大,宗教环境宽松,海路商业贸易发达,西方人来华也能够享受到较好的待遇。清帝国越来越固守朝贡贸易体制,这是一种以自唐宋以来便存在的以中华帝国为中心维系君臣关系的官方贸易体制,以厚往薄来的原则牺牲了中华帝国的经济利益,保全中华文化圈内天朝上国的权威,在较长时间内维系了和平交往。因此,基于小农经济自给自足的生产和天朝上国的意识形态,清朝拒绝与西方国家通商。而同时期的英国已完成工业革命,继续开拓更大的世界市场,逐渐成为了新的世界经济中心。

三个人的不同命运说明了保守封闭会使得中国逐渐落后于世界潮流,只有开放包容、与时俱进才能自立于世界民族之林。

【设计意图】设置情境,利用人物卡片的活动形式,激发学生自主探究和合作学习的兴趣,加深对于“朝贡体制”影响的理解,并形成“对外开放事关民族生存与发展”的历史启示,进一步培养历史解释和家国情怀的核心素养。

三、课堂升华

【升华活动】结合今日所学的“汇聚与辐射”角度,为这些文物重新设计一个展览的主题。

通过今天所学,我们看到了中国从秦汉到明清的民族关系与对外交往的发展历程。秦汉时期的中国是“中国的中国”,也是统一多民族国家的奠基阶段;隋唐时期是则发展为“东亚的中国”,统一多民族国家发展壮大,在东亚文化圈中居于核心;宋元明清中国成为了“亚洲的中国”,统一多民族国家得到了巩固。到了近代以来,正如《坤舆万国全图》中所预示的,中国已经成为了“世界的中国”,开放包容、兼收并蓄、主动融入,也是中国未来发展的必由之路。而中国古代民族关系和对外交往的历史也正是“汇聚”与“辐射”不断互动交织、构筑起统一多民族国家发展的历史,从“中国”走向“世界”正是中华多元文明的真正底色。

教学反思

说课过程当中语速过快,这其实是我一直以来的缺点了,每次比赛,大多数情况下我都语速过快,反思自己语速过快的原因,1.不太熟悉,所以语速过快,语速一块其实就容易磕磕巴巴,所以以后要更熟悉自己的成果,多练习几遍。2.内容准备较多,想面面俱到,最红的结果就是太多,所以以后比赛过程当中还是要根据课标教材重难点和学情,做到详略得当,这样就会更加精准,且能把速度降下来。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理