第1课 社戏练习题(含答案)

图片预览

文档简介

统编版语文八年级下册第一课社 戏练习题(含答案)

积累与运用

阅读下面的文字,回答后面的问题。

【甲】又到中秋,又见(jiǎo jié)的明月,且让我们遥望这轮圆圆的月亮,细细地品味人生的奥妙,感受生活的真谛。一任月光如水,潺潺而流……

【乙】大面积的洪水逐渐退去,久违的阳光重新洒在河南的大地上。重新站在洪水肆虐过的道路上,你会自然又切实地看到,质朴又坚忍的人民群众,总是会踊跃自觉地参与救援,用自己的双手重建美好家园。

【丙】没有追求的人,必然是 (怠惰、怠慢)的。与其(cuān duo)别人去冒险,不如让自己的一生都在勇于追求中度过,那么在这一生中必定会有许多美好的时刻。

【丁】每当国庆节到来,天安门广场花团锦簇,姹紫嫣红。无数盆鲜花组成一个个大花坛,把广场装点得五彩缤纷。人民英雄纪念碑巍然 (屹立、伫立)在天安门广场的中央。鲜花、彩灯、礼花,映衬着人们的歌舞,天安门广场沸腾起来了。

1、根据上面【甲】【丙】两段文字中的拼音写出相应的词语。

①(jiǎo jié) ②(cuān duo)

2、给上面【甲】【乙】两段文字中加点的词语注音。

①潺潺( ) ②踊跃( )

3、从【丙】【丁】两段文字中的括号内选择符合语境的词语,分别填入【丙】【丁】两段文字的空缺处。

4.下列句子中没有语病的一项是( )

A.保护并了解“社戏”这种传统艺术,是每个中国人义不容辞的责任。

B.我们是否能弘扬传统文化,关键在于各级部门的重视。

C.2021年10月7日,首个京剧主题文旅地图“京剧文化之旅智慧地图”正式启动。

D.我国研发的自主水下机器人,成功结束北极海底科学考察任务。

5.下列句子中标点符号使用有误的一项是( )

A.我市确定精准贫困户的条件为:家庭成员人均年收入低于3760元的农户,都可以申请成为精准贫困户。

B.做,是靠想来指导;想,要靠做来证明。

C.谈到怎样教育青少年一代?基础教育如何适应时代的要求?这位教育家有深刻而独到的见解。

D.风景名胜遍布全国各地,我市有以石窟见长的麦积山,有以山水见长的武山水帘洞……难以枚举。

6.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是( )

聂鲁达对于中国的艺术情有独钟。 , , ; 。

①一幅画面是一戎装少年骑在马上 ②另一幅画的是野花啼鸟

③手里牵着一只梅花虎 ④在这所故居里,陈列着两幅中国画

A.②①③④ B.①③②④ C.④①②③ D.④①③②

7.下列说法不正确的一项是( )

A.鲁迅,原名周树人,字豫才,浙江绍兴人,文学家、思想家和革命家。作品有小说集《呐喊》,散文集《朝花夕拾》等。

B.“社”原指土地神或土地庙。在绍兴,“社”是一种居住区域,“社戏”就是社中每年所演的“年规戏”。

C.老生和小生都是戏曲行当,小生是指扮演年幼男子,老生是指扮演老年的男性角色。

D.《社戏》选自鲁迅的小说集《呐喊》,描写幼时看戏的往事,表现对童年生活的回忆。

鲁迅笔下的《社戏》是荡涤在游子心灵深处的那一抹难解的乡愁。那乡愁是夜渔横笛的宛转悠扬,是月色朦胧里的豆香氤氲,是伙伴归航偷豆的稚嫩童真。下面是一首写乡愁的小诗,请根据诗意,按照画波浪线句子的格式,补写出另外两句诗句。

乡愁/是春天里布谷鸟催耕的欢愉/________________________________ /乡愁/是秋天里鱼儿跃出水面的朵朵涟漪/____________________________________

9.学完《社戏》,某校八年级决定组织一次以“发展地方戏曲,弘扬传统文化”为主题的综合性学习活动,请按要求完成下列任务。

(1)请根据对联特点,将横线处的内容补充完整。

上联:______________能鬼神,数十人千变万化

下联:可国可家_________,二三步四海九州

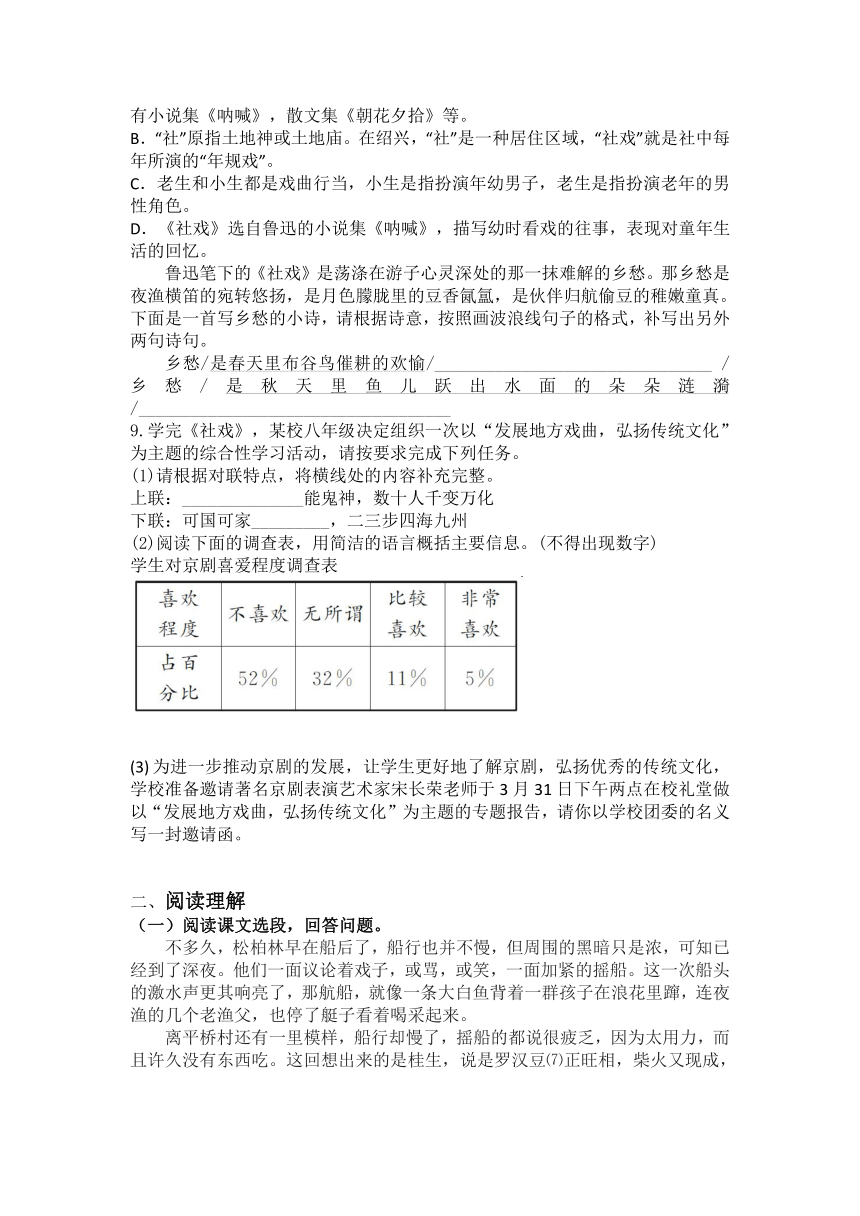

(2)阅读下面的调查表,用简洁的语言概括主要信息。(不得出现数字)

学生对京剧喜爱程度调查表

为进一步推动京剧的发展,让学生更好地了解京剧,弘扬优秀的传统文化,学校准备邀请著名京剧表演艺术家宋长荣老师于3月31日下午两点在校礼堂做以“发展地方戏曲,弘扬传统文化”为主题的专题报告,请你以学校团委的名义写一封邀请函。

阅读理解

阅读课文选段,回答问题。

不多久,松柏林早在船后了,船行也并不慢,但周围的黑暗只是浓,可知已经到了深夜。他们一面议论着戏子,或骂,或笑,一面加紧的摇船。这一次船头的激水声更其响亮了,那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿,连夜渔的几个老渔父,也停了艇子看着喝采起来。

离平桥村还有一里模样,船行却慢了,摇船的都说很疲乏,因为太用力,而且许久没有东西吃。这回想出来的是桂生,说是罗汉豆⑺正旺相,柴火又现成,我们可以偷一点来煮吃。大家都赞成,立刻近岸停了船;岸上的田里,乌油油的都是结实的罗汉豆。

“阿阿,阿发,这边是你家的,这边是老六一家的,我们偷那一边的呢?”双喜先跳下去了,在岸上说。

我们也都跳上岸。阿发一面跳,一面说道,“且慢,让我来看一看罢,”他于是往来的摸了一回,直起身来说道,“偷我们的罢,我们的大得多呢。”一声答应,大家便散开在阿发家的豆田里,各摘了一大捧,抛入船舱中。双喜以为再多偷,倘给阿发的娘知道是要哭骂的,于是各人便到六一公公的田里又各偷了一大捧。

我们中间几个年长的仍然慢慢的摇着船,几个到后舱去生火,年幼的和我都剥豆。不久豆熟了,便任凭航船浮在水面上,都围起来用手撮着吃。吃完豆,又开船,一面洗器具,豆荚豆壳全抛在河水里,什么痕迹也没有了。双喜所虑的是用了八公公船上的盐和柴,这老头子很细心,一定要知道,会骂的。然而大家议论之后,归结是不怕。他如果骂,我们便要他归还去年在岸边拾去的一枝枯桕树,而且当面叫他“八癞子”。

“都回来了!那里会错。我原说过写包票的!”双喜在船头上忽而大声的说。

我向船头一望,前面已经是平桥。桥脚上站着一个人,却是我的母亲,双喜便是对伊说着话。我走出前舱去,船也就进了平桥了,停了船,我们纷纷都上岸。母亲颇有些生气,说是过了三更了,怎么回来得这样迟,但也就高兴了,笑着邀大家去吃炒米。

大家都说已经吃了点心,又渴睡,不如及早睡的好,各自回去了。

第二天,我向午才起来,并没有听到什么关系八公公盐柴事件的纠葛,下午仍然去钓虾。

“双喜,你们这班小鬼,昨天偷了我的豆了罢?又不肯好好的摘,蹋坏了不少。”我抬头看时,是六一公公棹着小船,卖了豆回来了,船肚里还有剩下的一堆豆。

“是的。我们请客。我们当初还不要你的呢。你看,你把我的虾吓跑了!”双喜说。

六一公公看见我,便停了楫,笑道,“请客?——这是应该的。”于是对我说,“迅哥儿,昨天的戏可好么?”

我点一点头,说道,“好。”

“豆可中吃呢?”

我又点一点头,说道,“很好。”

不料六一公公竟非常感激起来,将大拇指一翘,得意的说道,“这真是大市镇里出来的读过书的人才识货!我的豆种是粒粒挑选过的,乡下人不识好歹,还说我的豆比不上别人的呢。我今天也要送些给我们的姑奶奶尝尝去……”他于是打着楫子过去了。

待到母亲叫我回去吃晚饭的时候,桌上便有一大碗煮熟了的罗汉豆,就是六一公公送给母亲和我吃的。听说他还对母亲极口夸奖我,说“小小年纪便有见识,将来一定要中状元。姑奶奶,你的福气是可以写包票的了。”但我吃了豆,却并没有昨夜的豆那么好。

真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆,——也不再看到那夜似的好戏了。

10、细读选段,请概括出六一公公情感态度的变化。

对小伙伴不爱护田里罗汉豆 ___________→了解偷豆原因后______→得到“我”夸奖后______

11.下列对选文的内容解读错误的一项是( )

A.第②段中“罗汉豆正旺相”中的“旺相”可解释为茂盛。

B.第①段描写了平桥村水乡美景,具有江南地域的特色。

C.选文主要写归航途中,塑造了一群淳朴热情善良的小伙伴。

D.小伙伴们没有经别人同意而去偷豆的行为,应该持否定态度。

12.请从修辞的角度赏析下面的句子。

那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿。

13.说说选文结尾处“但我吃了豆,却并没有昨夜的豆那么好”这句话的深刻含义。

结合选文的具体内容分析双喜的形象特征。

说说选文结尾处“但我吃了豆,却并没有昨夜的豆那么好”这句话的深刻含义。

(二)阅读下面的文字,完成各题。

看戏

侯发山

这是一个真实的故事。

事情发生在1951年的秋天。故事的主人公是我的老乡,所以我清楚事情的来龙去脉,绝对没有添油加醋的成分。

听说郑州有唱大戏的,三个孩子嚷嚷着要去看戏。小玉不到7岁,小香5岁,嘉康3岁。看着这三个不谙世事的孩子,老张愁死了,甚至后悔把他们从西安的幼儿所接回来。

老张重重叹了口气,无奈地说:“孩子们,咱这里到郑州七八十里,远着呢,咋去?”嘉康扬着脸,天真地说:“姥爷,咱坐妈妈的汽车去。”

小玉嘟囔道:“咱妈把汽车卖了。”说到这里,小玉的小嘴撅得能拴头驴。

小香歪着小脑袋想了想,说:“姥爷,咱坐火车去。”

那时,巩县有到郑州的火车,基本上都是货车,老百姓去外地,没钱坐客车,都是扒火车。铁路就从家门口过,每次路过的火车的车厢上,全都坐满了人,好像车厢是个磁铁,把他们牢牢地吸在上面。有一次,小玉问姥爷:“姥爷,火车跑来跑去,都去哪里啊?”老张说:“往东到郑州,往西到洛阳。”“姥爷,哪里是东啊?”“日头出来的地方就是东。落山的地方就是西。”

现在听说小香要扒火车出门,老张说:“就你们小屁孩?甭想。”

那一年老张的娘病了,老张到郑州买药,结果,车到许昌才停。几天后等老张把药拿回来,娘已经死了。邻居老周哥,从郑州回来,车到巩县不停,跳车时,一条大腿给摔断了,因没钱医治至今还瘸着。

忽然,小香“哇”地一声哭了。

老张忙拉过小香:“小香,好好的,哭啥呢?不看戏就不看戏呗?有恁委屈?”

小香止住哭泣,说:“姥爷,我,我想回家。”

老张没好气地说:“你妈把房子都卖了,哪还有家?”闺女真憨,好不容易在西安买了一套房子,却把房子卖了。

小香不知道姥爷为什么生气了,哼唧道:“姥爷,我,我想妈妈。”

小香这一说不当紧,嘉康的嘴一咧:“姥爷,我也想妈。”说罢,咧着小嘴哭起来。几乎是同时,小香和小玉也哭起来。

一时间,老张束手无策。说实话,他也想闺女。可是,闺女在哪里,他也不知道。不过,道听途说了不少消息,今天这个说在新乡,明天那个说在广州,还有的说在武汉。你说说,一个女娃,三十岁不到,出去疯啥呢?就你中,就你能?看着三个孩子一个个哭得跟没娘孩子似的,老张眼角的泪也止不住流起来。

老张这么一哭,三个孩子倒吸溜着鼻子,不哭了。

小玉到底年龄大一些,说:“姥爷,俺不想妈了,俺也不去郑州看戏了。”

小香说:“姥爷,您不哭,俺不坐火车了。”说罢,小香哭得更厉害了。

第二天早上,老张一觉醒来,忽然发现三个孩子不见了!他回过神来,才明白他们离家出走了。老张急忙起来寻找,先是在村里,后来到县城……那时候,没有交通工具,没有通讯工具,可以想象寻人的艰难。老张用脚步丈量着巩县的每一寸土地,见人就打听,遇到水井就趴在井口看……

就在老张在巩县疯一般找三个孩子的时候,他们已经到了郑州的街头。头天晚上老张扯起呼噜后,三个孩子就溜出了家门。他们不敢扒火车,害怕迷路,顺着铁路走。小香说:“姐,到郑州能找到妈妈吗?”小玉说:“只要有唱戏的,找不到,也能打听到。”

天黑漆漆的,路边的秋虫此起彼伏,还有不知名的夜鸟,冷不丁地怪叫一声,小香带着哭腔说道:“姐,我害怕。”嘉康“哇”地一声哭起来。小玉也害怕,但谁让她是姐姐呢,她说:“不怕,小香,咱唱吧。”

“中。”小香哽咽道。

嘉康记不住词,跟着两个姐姐也哼起来:“刘大哥讲话理太偏,谁说女子不如男,男子打仗到边关,女子纺织在家园……”

妈妈在家的时候,三个孩子经常听她唱这一段。

这一走,就是一个晚上。他们的鞋子已经全都磨烂了,脚趾头都从里面露出来。脸上花花搭搭的,是汗水、泪水和尘土的混合物。小玉背着嘉康,小香搀扶着小玉,一步一趔趄。好心人还是多。以为他们是叫花子,有的给块馍,有的给碗水……

在路人的指点下,他们来到了演出的地方。幸好,小孩子是免票的。他们挤过人群,站在观众席的最前边。台上演出的是豫剧《花木兰》:“为从军比古人我好说好讲,为从军设妙计女扮男装,为从军与爹爹俺比剑较量,胆量好,武艺强,喜坏了高堂,他二老因此上才把心来放……”

三个孩子看傻了,高兴得跟着现场观众一起拍巴掌。

掌声未息,唱花木兰的演员快步走下台,上前抱住了三个孩子,一下子泪眼婆娑——那是他们的妈妈,常香玉。

后来的新闻是这样报道的:1951年8月,常香玉把房子和汽车都卖了,把孩子送到托儿所,然后带领剧社人员从西安出发,先后在开封、郑州、新乡、武汉、广州、长沙6个城市进行了半年的巡回义演,演出170多场,义演捐款达到15.2亿元旧币(相当于现在的4000多万元人民币)。常香玉和香玉剧社终于实现了为志愿军捐献一架飞机的愿望,飞机被命名为“香玉剧社号”。中国人民志愿军空军驾驶着“香玉剧社号”战斗机在朝鲜上空穿云破雾,同美军搏击,打击侵略者。

(选自《小说月刊》2019年第4期,有删改)

16.下列对小说思想内容的分析与概括,不正确的一项是( )

A.小说以“这是一个真实的故事”开头,交代“我”和主人公的关系等,以新闻报道内容结尾,赋予这篇小说很强的纪实性。

B.“老百姓去外地,没钱坐客车,都是扒火车”这个细节具有鲜明的时代特点,同时也委婉批评了他们觉悟低、爱占小便宜。

C.小说中小玉问姥爷火车去哪里的这一情节,看似闲笔,实际不闲,是为后文写三个孩子沿着铁路去郑州找妈妈做了铺垫和伏笔。

D.提到女儿卖房,老张“没好气”,不知女儿在哪,埋怨女儿“就你中?就你能?”体现出老张觉悟不如女儿高。

17.下列对小说艺术特点的理解与鉴赏,不正确的一项是( )

A.小说设计了一明一暗两条线索,明线是三个孩子找妈妈,暗线是常香玉带领剧团四处义演募捐,完成捐献飞机愿望,支援抗美援朝。

B.小说以白话口语为主,又夹杂方言,这样的语言带有地域特色,充满生活气息。祖孙之间的对话,既符合人物的身份,又凸显了浓浓的祖孙情。

C.小说中唯一的一段景物描写“天黑漆漆的……冷不丁地怪叫一声”,渲染了阴森恐怖的气氛,有力地辅助了人物性格的塑造。

D.小说主要运用烘托的手法塑造主人公形象,如通过父亲的埋怨烘托她深明大义,通过几个孩子对她的思念表现她的慈爱。

18.老张对女儿的情感有哪些?请简要分析。

19.小说最后一段有什么作用?请结合作品简要分析。

(三)阅读下文,回答问题。

母亲的三句话

周华诚

母亲没什么文化,也没出过远门,几十年只在小山村里跟着日升日落忙活。然而,母亲常常能说出一些很有道理的话来。在心中,我牢记着母亲的三句话。

小时候,每年冬天都要下好大的雪,漫山遍野白雪皑皑。为了让家里养的两头猪能在年前卖个好价钱,母亲每天都要把它们喂得饱饱的。尽管下了雪,母亲也每天都要到白雪覆盖的地里去砍一担白菜回来。有一次我跟母亲到地里去,空旷的田地北风呼啸,刮得皮肤生疼。我们从雪层下扒出白菜,只一下两下,我的手就冷得刺骨,似万箭穿心。偷偷看母亲,却见她一点也没有冷的意思,“哗啦哗啦”地扒开结冰的雪层,拔出已被冻结的白菜,扔到雪地上去。我又扒了几下,实在忍受不了,便袖手站在一旁,问母亲不冷么。母亲答道,不冷。见我很惊讶的样子,母亲继续说,对自己说不冷不冷,也就不冷了。

我一下怔在那里,忽然觉得懂得了母亲。我学母亲的样子弯身下去,扒开厚厚的雪,一下,两下,三下,每一下,我都咬着牙对自己说,不冷,不冷。

从此,每当我遇到困难时,都会记起雪地里母亲的话,它伴我走过人生中一个又一个冬季。

读小学时的一个黄昏,我把牛从五里外的邻村牵回家。那时,我只会在前面远远地拉着牛绳走。然而这牛却跟我作对——我牵得紧,牛却偏要走得慢。我用力拉,它使上性子就是不肯迈步。这牛脾气!我只好一边骂牛一边心急。

眼看着天越来越黑,沿路村庄里昏暗的灯一盏盏都亮了起来。我心一急,就从路旁折了一根荆条,绕到牛屁股后面狠狠地抽了它一下。这下可好,牛一惊,挣脱了牵在我手中的缰绳就向前狂奔起来。当我没命地跑了半个多小时赶上牛的时候,牛正悠闲地在村口的路边吃草。母亲也站在那里等我。当我把牵牛的事一说,母亲反倒笑开了,母亲说,你把绳子牵得太紧,牛鼻子疼了,它当然不会跟你走了。我恍然大悟。

18岁那年的高考,由于我思想压力太重,平时成绩一直名列前茅的我竟失利了。后来母亲跟我说,别把考大学看得跟命一样重。想起你小时候牵牛的事了么?绳子牵得太紧,牛反倒不跟你走了。

第二年的夏天,我终于以优异成绩被江南一所著名大学的中文系录取。离家上学那天,母亲送我到村口,眼睛红红地对我说,你现在长大了,我不能把你永远拴在身边……

毕业后到一企业里工作,因对工作不很满意,心里觉得很委屈。两个月后的一天,老板批评我整天板着脸孔并要扣我奖金时,我一时火起,跟老板吵了几句,气得他拂袖而去。

正好那几天母亲到城里来看我,知道这件事后说,孩子,一头牛不可能永远拴在一个桩上,你也不会永远待在一个地方,但是干什么都要尽量干好。你不顺心我知道,我可以告诉你一个办法,有事儿没事儿时,你就小声唱歌。

小时候和母亲一起下地,母亲总一边干活一边在嘴里小声地唱歌。在母亲的歌声里,那些繁重而枯燥的农活儿不知不觉被我们一样一样地干完了。

后来我养成一个习惯,不管是骑车上班,还是工间休息,我都轻轻地哼着歌。尽管我从小缺乏音乐细胞,但我相信,母亲从小教我的那些旋律,定然是世界上最美的音乐。

这,就是母亲给我的财富。

20、阅读文题,联系全文,以“母亲的三句话”为题有什么作用?

21、通观全文,正文部分主要写了三件事,由三件事分别引出三句话,每句话蕴含一个生活道理。

①第一件事写的是拔白菜,引出的话蕴含的道理是 。

②第二件事写的是__________,引出的话蕴含的道理是 。

③第三件事写的是__________,引出的话蕴含的道理是遇到不顺要乐观。

22、语言品味

①“它伴我走过人生中一个又一个冬季”中“冬季”一词该如何理解?

②开头交代“母亲没什么文化,也没出过远门”,其用意何在?

23、文章在材料安排上有何特点?这样安排有何作用?

24、“绳子牵得太紧,牛反倒不跟你走了。”你有过类似的经历或感悟吗?请简述。

答案

①皎洁 ②撺掇 2、①chán chán ②yǒng yuè 3.怠惰 屹立 4.C 5.C 6.D 7.C

是夏日里鸣蝉树荫里的吟唱 是冬日里野兔跳跃雪地的串串足印

9.(1)能文能武 可天下 (2)示例一:调查显示,大多数同学不喜欢京剧,只有少数同学喜欢京剧。示例二:有相当一部分同学对京剧不喜欢、无所谓,但也有少数同学非常喜欢京剧。

(3) 邀请函

尊敬的宋长荣老师:

您好!我校为进一步推动京剧的发展,让学生更好地了解京剧,弘扬优秀的传统文化,想邀请您于3月31日下午两点在校礼堂做以“发展地方戏曲,弘扬传统文化”为主题的专题报告,期待您的莅临,谢谢!

校团委

2024年3月25日

10、生气(气愤) 理解 感激

11、D

12、示例:此句运用了比喻的修辞手法,写出了船行的速度快,表现了小伙伴们驾船技艺的高超和急切的心情,反映出“我”当时愉悦的心情和丰富的想象力。

13、示例:一方面是偷豆吃的紧张刺激与有趣兴奋令人回味;一方面是难忘小伙伴们的天真淳朴与自由率真;另一方面难忘平桥人朴实、真挚的感情,农村特有的风光和人与人之间和谐亲密的关系。

14、双喜形象:聪明,能干,考虑问题比较周到。具体内容略。

15、一方面是偷豆吃的紧张刺激与有趣兴奋令人回味;另一方面是难忘小伙伴们的天真淳朴与自由率真。

16.B

17.C

18.①对常香玉出去巡演和卖房的不理解和埋怨;②有对闺女卖了房子没地方住的担心和心疼;③长时间不见女儿,不知道女儿在哪里的想念和牵挂。

19.小说最后一段是补叙,补充交代常香玉卖车卖房、自己在外奔波的原因,丰富了常香玉舍家卫国的形象,增添了故事的真实性。

20、中心内容:围绕母亲的三句话写;叙事线索:母亲的三句话;目的意义:暗示母亲的三句话对“我”影响大。

21、①遇到要坚强(执着);②牵牛,遇到压力要放松(坦然);③吵架

22、①一语双关,既指现实的冬季,又指成长过程中遇到的困难和挫折;②为母亲的话做铺垫,表明母亲的话很平常,很朴实,是源于生活经验的总结。

23、按时间顺序组织材料。表明“我”从母亲身上不断获得教益(或围绕母亲的三句话组织安排材料,使全文结构完整)。

24、略(简述经历或谈感悟均可,要求文从字顺,表意清楚,真实可感)。

积累与运用

阅读下面的文字,回答后面的问题。

【甲】又到中秋,又见(jiǎo jié)的明月,且让我们遥望这轮圆圆的月亮,细细地品味人生的奥妙,感受生活的真谛。一任月光如水,潺潺而流……

【乙】大面积的洪水逐渐退去,久违的阳光重新洒在河南的大地上。重新站在洪水肆虐过的道路上,你会自然又切实地看到,质朴又坚忍的人民群众,总是会踊跃自觉地参与救援,用自己的双手重建美好家园。

【丙】没有追求的人,必然是 (怠惰、怠慢)的。与其(cuān duo)别人去冒险,不如让自己的一生都在勇于追求中度过,那么在这一生中必定会有许多美好的时刻。

【丁】每当国庆节到来,天安门广场花团锦簇,姹紫嫣红。无数盆鲜花组成一个个大花坛,把广场装点得五彩缤纷。人民英雄纪念碑巍然 (屹立、伫立)在天安门广场的中央。鲜花、彩灯、礼花,映衬着人们的歌舞,天安门广场沸腾起来了。

1、根据上面【甲】【丙】两段文字中的拼音写出相应的词语。

①(jiǎo jié) ②(cuān duo)

2、给上面【甲】【乙】两段文字中加点的词语注音。

①潺潺( ) ②踊跃( )

3、从【丙】【丁】两段文字中的括号内选择符合语境的词语,分别填入【丙】【丁】两段文字的空缺处。

4.下列句子中没有语病的一项是( )

A.保护并了解“社戏”这种传统艺术,是每个中国人义不容辞的责任。

B.我们是否能弘扬传统文化,关键在于各级部门的重视。

C.2021年10月7日,首个京剧主题文旅地图“京剧文化之旅智慧地图”正式启动。

D.我国研发的自主水下机器人,成功结束北极海底科学考察任务。

5.下列句子中标点符号使用有误的一项是( )

A.我市确定精准贫困户的条件为:家庭成员人均年收入低于3760元的农户,都可以申请成为精准贫困户。

B.做,是靠想来指导;想,要靠做来证明。

C.谈到怎样教育青少年一代?基础教育如何适应时代的要求?这位教育家有深刻而独到的见解。

D.风景名胜遍布全国各地,我市有以石窟见长的麦积山,有以山水见长的武山水帘洞……难以枚举。

6.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是( )

聂鲁达对于中国的艺术情有独钟。 , , ; 。

①一幅画面是一戎装少年骑在马上 ②另一幅画的是野花啼鸟

③手里牵着一只梅花虎 ④在这所故居里,陈列着两幅中国画

A.②①③④ B.①③②④ C.④①②③ D.④①③②

7.下列说法不正确的一项是( )

A.鲁迅,原名周树人,字豫才,浙江绍兴人,文学家、思想家和革命家。作品有小说集《呐喊》,散文集《朝花夕拾》等。

B.“社”原指土地神或土地庙。在绍兴,“社”是一种居住区域,“社戏”就是社中每年所演的“年规戏”。

C.老生和小生都是戏曲行当,小生是指扮演年幼男子,老生是指扮演老年的男性角色。

D.《社戏》选自鲁迅的小说集《呐喊》,描写幼时看戏的往事,表现对童年生活的回忆。

鲁迅笔下的《社戏》是荡涤在游子心灵深处的那一抹难解的乡愁。那乡愁是夜渔横笛的宛转悠扬,是月色朦胧里的豆香氤氲,是伙伴归航偷豆的稚嫩童真。下面是一首写乡愁的小诗,请根据诗意,按照画波浪线句子的格式,补写出另外两句诗句。

乡愁/是春天里布谷鸟催耕的欢愉/________________________________ /乡愁/是秋天里鱼儿跃出水面的朵朵涟漪/____________________________________

9.学完《社戏》,某校八年级决定组织一次以“发展地方戏曲,弘扬传统文化”为主题的综合性学习活动,请按要求完成下列任务。

(1)请根据对联特点,将横线处的内容补充完整。

上联:______________能鬼神,数十人千变万化

下联:可国可家_________,二三步四海九州

(2)阅读下面的调查表,用简洁的语言概括主要信息。(不得出现数字)

学生对京剧喜爱程度调查表

为进一步推动京剧的发展,让学生更好地了解京剧,弘扬优秀的传统文化,学校准备邀请著名京剧表演艺术家宋长荣老师于3月31日下午两点在校礼堂做以“发展地方戏曲,弘扬传统文化”为主题的专题报告,请你以学校团委的名义写一封邀请函。

阅读理解

阅读课文选段,回答问题。

不多久,松柏林早在船后了,船行也并不慢,但周围的黑暗只是浓,可知已经到了深夜。他们一面议论着戏子,或骂,或笑,一面加紧的摇船。这一次船头的激水声更其响亮了,那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿,连夜渔的几个老渔父,也停了艇子看着喝采起来。

离平桥村还有一里模样,船行却慢了,摇船的都说很疲乏,因为太用力,而且许久没有东西吃。这回想出来的是桂生,说是罗汉豆⑺正旺相,柴火又现成,我们可以偷一点来煮吃。大家都赞成,立刻近岸停了船;岸上的田里,乌油油的都是结实的罗汉豆。

“阿阿,阿发,这边是你家的,这边是老六一家的,我们偷那一边的呢?”双喜先跳下去了,在岸上说。

我们也都跳上岸。阿发一面跳,一面说道,“且慢,让我来看一看罢,”他于是往来的摸了一回,直起身来说道,“偷我们的罢,我们的大得多呢。”一声答应,大家便散开在阿发家的豆田里,各摘了一大捧,抛入船舱中。双喜以为再多偷,倘给阿发的娘知道是要哭骂的,于是各人便到六一公公的田里又各偷了一大捧。

我们中间几个年长的仍然慢慢的摇着船,几个到后舱去生火,年幼的和我都剥豆。不久豆熟了,便任凭航船浮在水面上,都围起来用手撮着吃。吃完豆,又开船,一面洗器具,豆荚豆壳全抛在河水里,什么痕迹也没有了。双喜所虑的是用了八公公船上的盐和柴,这老头子很细心,一定要知道,会骂的。然而大家议论之后,归结是不怕。他如果骂,我们便要他归还去年在岸边拾去的一枝枯桕树,而且当面叫他“八癞子”。

“都回来了!那里会错。我原说过写包票的!”双喜在船头上忽而大声的说。

我向船头一望,前面已经是平桥。桥脚上站着一个人,却是我的母亲,双喜便是对伊说着话。我走出前舱去,船也就进了平桥了,停了船,我们纷纷都上岸。母亲颇有些生气,说是过了三更了,怎么回来得这样迟,但也就高兴了,笑着邀大家去吃炒米。

大家都说已经吃了点心,又渴睡,不如及早睡的好,各自回去了。

第二天,我向午才起来,并没有听到什么关系八公公盐柴事件的纠葛,下午仍然去钓虾。

“双喜,你们这班小鬼,昨天偷了我的豆了罢?又不肯好好的摘,蹋坏了不少。”我抬头看时,是六一公公棹着小船,卖了豆回来了,船肚里还有剩下的一堆豆。

“是的。我们请客。我们当初还不要你的呢。你看,你把我的虾吓跑了!”双喜说。

六一公公看见我,便停了楫,笑道,“请客?——这是应该的。”于是对我说,“迅哥儿,昨天的戏可好么?”

我点一点头,说道,“好。”

“豆可中吃呢?”

我又点一点头,说道,“很好。”

不料六一公公竟非常感激起来,将大拇指一翘,得意的说道,“这真是大市镇里出来的读过书的人才识货!我的豆种是粒粒挑选过的,乡下人不识好歹,还说我的豆比不上别人的呢。我今天也要送些给我们的姑奶奶尝尝去……”他于是打着楫子过去了。

待到母亲叫我回去吃晚饭的时候,桌上便有一大碗煮熟了的罗汉豆,就是六一公公送给母亲和我吃的。听说他还对母亲极口夸奖我,说“小小年纪便有见识,将来一定要中状元。姑奶奶,你的福气是可以写包票的了。”但我吃了豆,却并没有昨夜的豆那么好。

真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆,——也不再看到那夜似的好戏了。

10、细读选段,请概括出六一公公情感态度的变化。

对小伙伴不爱护田里罗汉豆 ___________→了解偷豆原因后______→得到“我”夸奖后______

11.下列对选文的内容解读错误的一项是( )

A.第②段中“罗汉豆正旺相”中的“旺相”可解释为茂盛。

B.第①段描写了平桥村水乡美景,具有江南地域的特色。

C.选文主要写归航途中,塑造了一群淳朴热情善良的小伙伴。

D.小伙伴们没有经别人同意而去偷豆的行为,应该持否定态度。

12.请从修辞的角度赏析下面的句子。

那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿。

13.说说选文结尾处“但我吃了豆,却并没有昨夜的豆那么好”这句话的深刻含义。

结合选文的具体内容分析双喜的形象特征。

说说选文结尾处“但我吃了豆,却并没有昨夜的豆那么好”这句话的深刻含义。

(二)阅读下面的文字,完成各题。

看戏

侯发山

这是一个真实的故事。

事情发生在1951年的秋天。故事的主人公是我的老乡,所以我清楚事情的来龙去脉,绝对没有添油加醋的成分。

听说郑州有唱大戏的,三个孩子嚷嚷着要去看戏。小玉不到7岁,小香5岁,嘉康3岁。看着这三个不谙世事的孩子,老张愁死了,甚至后悔把他们从西安的幼儿所接回来。

老张重重叹了口气,无奈地说:“孩子们,咱这里到郑州七八十里,远着呢,咋去?”嘉康扬着脸,天真地说:“姥爷,咱坐妈妈的汽车去。”

小玉嘟囔道:“咱妈把汽车卖了。”说到这里,小玉的小嘴撅得能拴头驴。

小香歪着小脑袋想了想,说:“姥爷,咱坐火车去。”

那时,巩县有到郑州的火车,基本上都是货车,老百姓去外地,没钱坐客车,都是扒火车。铁路就从家门口过,每次路过的火车的车厢上,全都坐满了人,好像车厢是个磁铁,把他们牢牢地吸在上面。有一次,小玉问姥爷:“姥爷,火车跑来跑去,都去哪里啊?”老张说:“往东到郑州,往西到洛阳。”“姥爷,哪里是东啊?”“日头出来的地方就是东。落山的地方就是西。”

现在听说小香要扒火车出门,老张说:“就你们小屁孩?甭想。”

那一年老张的娘病了,老张到郑州买药,结果,车到许昌才停。几天后等老张把药拿回来,娘已经死了。邻居老周哥,从郑州回来,车到巩县不停,跳车时,一条大腿给摔断了,因没钱医治至今还瘸着。

忽然,小香“哇”地一声哭了。

老张忙拉过小香:“小香,好好的,哭啥呢?不看戏就不看戏呗?有恁委屈?”

小香止住哭泣,说:“姥爷,我,我想回家。”

老张没好气地说:“你妈把房子都卖了,哪还有家?”闺女真憨,好不容易在西安买了一套房子,却把房子卖了。

小香不知道姥爷为什么生气了,哼唧道:“姥爷,我,我想妈妈。”

小香这一说不当紧,嘉康的嘴一咧:“姥爷,我也想妈。”说罢,咧着小嘴哭起来。几乎是同时,小香和小玉也哭起来。

一时间,老张束手无策。说实话,他也想闺女。可是,闺女在哪里,他也不知道。不过,道听途说了不少消息,今天这个说在新乡,明天那个说在广州,还有的说在武汉。你说说,一个女娃,三十岁不到,出去疯啥呢?就你中,就你能?看着三个孩子一个个哭得跟没娘孩子似的,老张眼角的泪也止不住流起来。

老张这么一哭,三个孩子倒吸溜着鼻子,不哭了。

小玉到底年龄大一些,说:“姥爷,俺不想妈了,俺也不去郑州看戏了。”

小香说:“姥爷,您不哭,俺不坐火车了。”说罢,小香哭得更厉害了。

第二天早上,老张一觉醒来,忽然发现三个孩子不见了!他回过神来,才明白他们离家出走了。老张急忙起来寻找,先是在村里,后来到县城……那时候,没有交通工具,没有通讯工具,可以想象寻人的艰难。老张用脚步丈量着巩县的每一寸土地,见人就打听,遇到水井就趴在井口看……

就在老张在巩县疯一般找三个孩子的时候,他们已经到了郑州的街头。头天晚上老张扯起呼噜后,三个孩子就溜出了家门。他们不敢扒火车,害怕迷路,顺着铁路走。小香说:“姐,到郑州能找到妈妈吗?”小玉说:“只要有唱戏的,找不到,也能打听到。”

天黑漆漆的,路边的秋虫此起彼伏,还有不知名的夜鸟,冷不丁地怪叫一声,小香带着哭腔说道:“姐,我害怕。”嘉康“哇”地一声哭起来。小玉也害怕,但谁让她是姐姐呢,她说:“不怕,小香,咱唱吧。”

“中。”小香哽咽道。

嘉康记不住词,跟着两个姐姐也哼起来:“刘大哥讲话理太偏,谁说女子不如男,男子打仗到边关,女子纺织在家园……”

妈妈在家的时候,三个孩子经常听她唱这一段。

这一走,就是一个晚上。他们的鞋子已经全都磨烂了,脚趾头都从里面露出来。脸上花花搭搭的,是汗水、泪水和尘土的混合物。小玉背着嘉康,小香搀扶着小玉,一步一趔趄。好心人还是多。以为他们是叫花子,有的给块馍,有的给碗水……

在路人的指点下,他们来到了演出的地方。幸好,小孩子是免票的。他们挤过人群,站在观众席的最前边。台上演出的是豫剧《花木兰》:“为从军比古人我好说好讲,为从军设妙计女扮男装,为从军与爹爹俺比剑较量,胆量好,武艺强,喜坏了高堂,他二老因此上才把心来放……”

三个孩子看傻了,高兴得跟着现场观众一起拍巴掌。

掌声未息,唱花木兰的演员快步走下台,上前抱住了三个孩子,一下子泪眼婆娑——那是他们的妈妈,常香玉。

后来的新闻是这样报道的:1951年8月,常香玉把房子和汽车都卖了,把孩子送到托儿所,然后带领剧社人员从西安出发,先后在开封、郑州、新乡、武汉、广州、长沙6个城市进行了半年的巡回义演,演出170多场,义演捐款达到15.2亿元旧币(相当于现在的4000多万元人民币)。常香玉和香玉剧社终于实现了为志愿军捐献一架飞机的愿望,飞机被命名为“香玉剧社号”。中国人民志愿军空军驾驶着“香玉剧社号”战斗机在朝鲜上空穿云破雾,同美军搏击,打击侵略者。

(选自《小说月刊》2019年第4期,有删改)

16.下列对小说思想内容的分析与概括,不正确的一项是( )

A.小说以“这是一个真实的故事”开头,交代“我”和主人公的关系等,以新闻报道内容结尾,赋予这篇小说很强的纪实性。

B.“老百姓去外地,没钱坐客车,都是扒火车”这个细节具有鲜明的时代特点,同时也委婉批评了他们觉悟低、爱占小便宜。

C.小说中小玉问姥爷火车去哪里的这一情节,看似闲笔,实际不闲,是为后文写三个孩子沿着铁路去郑州找妈妈做了铺垫和伏笔。

D.提到女儿卖房,老张“没好气”,不知女儿在哪,埋怨女儿“就你中?就你能?”体现出老张觉悟不如女儿高。

17.下列对小说艺术特点的理解与鉴赏,不正确的一项是( )

A.小说设计了一明一暗两条线索,明线是三个孩子找妈妈,暗线是常香玉带领剧团四处义演募捐,完成捐献飞机愿望,支援抗美援朝。

B.小说以白话口语为主,又夹杂方言,这样的语言带有地域特色,充满生活气息。祖孙之间的对话,既符合人物的身份,又凸显了浓浓的祖孙情。

C.小说中唯一的一段景物描写“天黑漆漆的……冷不丁地怪叫一声”,渲染了阴森恐怖的气氛,有力地辅助了人物性格的塑造。

D.小说主要运用烘托的手法塑造主人公形象,如通过父亲的埋怨烘托她深明大义,通过几个孩子对她的思念表现她的慈爱。

18.老张对女儿的情感有哪些?请简要分析。

19.小说最后一段有什么作用?请结合作品简要分析。

(三)阅读下文,回答问题。

母亲的三句话

周华诚

母亲没什么文化,也没出过远门,几十年只在小山村里跟着日升日落忙活。然而,母亲常常能说出一些很有道理的话来。在心中,我牢记着母亲的三句话。

小时候,每年冬天都要下好大的雪,漫山遍野白雪皑皑。为了让家里养的两头猪能在年前卖个好价钱,母亲每天都要把它们喂得饱饱的。尽管下了雪,母亲也每天都要到白雪覆盖的地里去砍一担白菜回来。有一次我跟母亲到地里去,空旷的田地北风呼啸,刮得皮肤生疼。我们从雪层下扒出白菜,只一下两下,我的手就冷得刺骨,似万箭穿心。偷偷看母亲,却见她一点也没有冷的意思,“哗啦哗啦”地扒开结冰的雪层,拔出已被冻结的白菜,扔到雪地上去。我又扒了几下,实在忍受不了,便袖手站在一旁,问母亲不冷么。母亲答道,不冷。见我很惊讶的样子,母亲继续说,对自己说不冷不冷,也就不冷了。

我一下怔在那里,忽然觉得懂得了母亲。我学母亲的样子弯身下去,扒开厚厚的雪,一下,两下,三下,每一下,我都咬着牙对自己说,不冷,不冷。

从此,每当我遇到困难时,都会记起雪地里母亲的话,它伴我走过人生中一个又一个冬季。

读小学时的一个黄昏,我把牛从五里外的邻村牵回家。那时,我只会在前面远远地拉着牛绳走。然而这牛却跟我作对——我牵得紧,牛却偏要走得慢。我用力拉,它使上性子就是不肯迈步。这牛脾气!我只好一边骂牛一边心急。

眼看着天越来越黑,沿路村庄里昏暗的灯一盏盏都亮了起来。我心一急,就从路旁折了一根荆条,绕到牛屁股后面狠狠地抽了它一下。这下可好,牛一惊,挣脱了牵在我手中的缰绳就向前狂奔起来。当我没命地跑了半个多小时赶上牛的时候,牛正悠闲地在村口的路边吃草。母亲也站在那里等我。当我把牵牛的事一说,母亲反倒笑开了,母亲说,你把绳子牵得太紧,牛鼻子疼了,它当然不会跟你走了。我恍然大悟。

18岁那年的高考,由于我思想压力太重,平时成绩一直名列前茅的我竟失利了。后来母亲跟我说,别把考大学看得跟命一样重。想起你小时候牵牛的事了么?绳子牵得太紧,牛反倒不跟你走了。

第二年的夏天,我终于以优异成绩被江南一所著名大学的中文系录取。离家上学那天,母亲送我到村口,眼睛红红地对我说,你现在长大了,我不能把你永远拴在身边……

毕业后到一企业里工作,因对工作不很满意,心里觉得很委屈。两个月后的一天,老板批评我整天板着脸孔并要扣我奖金时,我一时火起,跟老板吵了几句,气得他拂袖而去。

正好那几天母亲到城里来看我,知道这件事后说,孩子,一头牛不可能永远拴在一个桩上,你也不会永远待在一个地方,但是干什么都要尽量干好。你不顺心我知道,我可以告诉你一个办法,有事儿没事儿时,你就小声唱歌。

小时候和母亲一起下地,母亲总一边干活一边在嘴里小声地唱歌。在母亲的歌声里,那些繁重而枯燥的农活儿不知不觉被我们一样一样地干完了。

后来我养成一个习惯,不管是骑车上班,还是工间休息,我都轻轻地哼着歌。尽管我从小缺乏音乐细胞,但我相信,母亲从小教我的那些旋律,定然是世界上最美的音乐。

这,就是母亲给我的财富。

20、阅读文题,联系全文,以“母亲的三句话”为题有什么作用?

21、通观全文,正文部分主要写了三件事,由三件事分别引出三句话,每句话蕴含一个生活道理。

①第一件事写的是拔白菜,引出的话蕴含的道理是 。

②第二件事写的是__________,引出的话蕴含的道理是 。

③第三件事写的是__________,引出的话蕴含的道理是遇到不顺要乐观。

22、语言品味

①“它伴我走过人生中一个又一个冬季”中“冬季”一词该如何理解?

②开头交代“母亲没什么文化,也没出过远门”,其用意何在?

23、文章在材料安排上有何特点?这样安排有何作用?

24、“绳子牵得太紧,牛反倒不跟你走了。”你有过类似的经历或感悟吗?请简述。

答案

①皎洁 ②撺掇 2、①chán chán ②yǒng yuè 3.怠惰 屹立 4.C 5.C 6.D 7.C

是夏日里鸣蝉树荫里的吟唱 是冬日里野兔跳跃雪地的串串足印

9.(1)能文能武 可天下 (2)示例一:调查显示,大多数同学不喜欢京剧,只有少数同学喜欢京剧。示例二:有相当一部分同学对京剧不喜欢、无所谓,但也有少数同学非常喜欢京剧。

(3) 邀请函

尊敬的宋长荣老师:

您好!我校为进一步推动京剧的发展,让学生更好地了解京剧,弘扬优秀的传统文化,想邀请您于3月31日下午两点在校礼堂做以“发展地方戏曲,弘扬传统文化”为主题的专题报告,期待您的莅临,谢谢!

校团委

2024年3月25日

10、生气(气愤) 理解 感激

11、D

12、示例:此句运用了比喻的修辞手法,写出了船行的速度快,表现了小伙伴们驾船技艺的高超和急切的心情,反映出“我”当时愉悦的心情和丰富的想象力。

13、示例:一方面是偷豆吃的紧张刺激与有趣兴奋令人回味;一方面是难忘小伙伴们的天真淳朴与自由率真;另一方面难忘平桥人朴实、真挚的感情,农村特有的风光和人与人之间和谐亲密的关系。

14、双喜形象:聪明,能干,考虑问题比较周到。具体内容略。

15、一方面是偷豆吃的紧张刺激与有趣兴奋令人回味;另一方面是难忘小伙伴们的天真淳朴与自由率真。

16.B

17.C

18.①对常香玉出去巡演和卖房的不理解和埋怨;②有对闺女卖了房子没地方住的担心和心疼;③长时间不见女儿,不知道女儿在哪里的想念和牵挂。

19.小说最后一段是补叙,补充交代常香玉卖车卖房、自己在外奔波的原因,丰富了常香玉舍家卫国的形象,增添了故事的真实性。

20、中心内容:围绕母亲的三句话写;叙事线索:母亲的三句话;目的意义:暗示母亲的三句话对“我”影响大。

21、①遇到要坚强(执着);②牵牛,遇到压力要放松(坦然);③吵架

22、①一语双关,既指现实的冬季,又指成长过程中遇到的困难和挫折;②为母亲的话做铺垫,表明母亲的话很平常,很朴实,是源于生活经验的总结。

23、按时间顺序组织材料。表明“我”从母亲身上不断获得教益(或围绕母亲的三句话组织安排材料,使全文结构完整)。

24、略(简述经历或谈感悟均可,要求文从字顺,表意清楚,真实可感)。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读