2024—2025学年度天津市第三中学高一下学期3月月考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年度天津市第三中学高一下学期3月月考历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-04 17:11:54 | ||

图片预览

文档简介

天津市第三中学2024~2025学年度第二学期

高一年级阶段性检测试卷历史

第I卷选择题

一、单选题(共30题,每题2分,共60分)

1.有学者认为“文字不是一种深思熟虑后的发明物,而是伴随对私有财产的强烈意识而产生的一种副产品。”该观点强调,文字的产生( )

A.促进了商业的繁荣 B.带有历史的偶然性

C.是社会进步的标志D.源于社会经济发展

2.在古代西亚,生活在两河流域的苏美尔人与经常泛滥的洪水斗争,在此过程中诞生了战胜洪水的传说。这些传说可在目前所知最早的史诗中查阅。该史诗是( )

A.《吉尔伽美什》 B.《摩诃婆罗多》 C.《罗摩衍那》 D.《天方夜谭》

如图所示历史事件( )

A.反映出罗马帝国控制力的增强 B.说明雅典文明优于周边各邦

C.体现出希腊化时代的文明成就D.扩大了希腊文明的历史影响

4.《汉谟拉比法典》第8条:一个人窃取牛或羊、驴、猪,或船舶,如果它系神或宫廷的财产,则应对他科以三十倍之罚金;如果它系穆什钦努(非全权公民)之财产,则应对他科以十倍之罚金;如果窃贼无物以偿,则他应被处死。由此可见古巴比伦( )

A.法律带有习惯法的烙印 B.王权有浓厚神秘色彩

C.社会治安状况不断恶化D.存在森严的社会等级

5.许多欧美学者试图证明埃及文明来自于两河流域,非洲和美国黑人学者则极力强调古代埃及文明的黑非洲性质。近年来的考古发掘表明,古代埃及文明是一种原生文明,同时它又受到来自埃及以北和以南两个方向的影响。这说明( )

A.新史料的发现推动历史认知进步 B.世界文明的进程具有多样性

C.历史共识的确立需要批判性思维D.地理环境决定了文明的属性

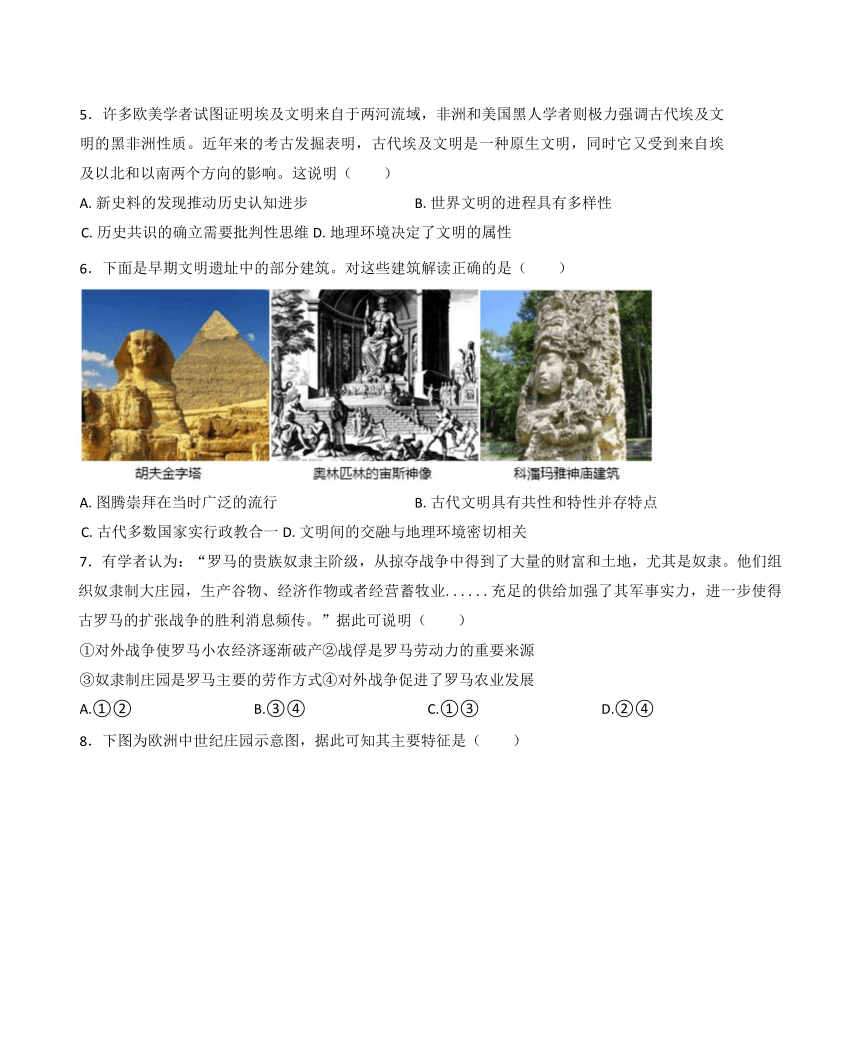

6.下面是早期文明遗址中的部分建筑。对这些建筑解读正确的是( )

A.图腾崇拜在当时广泛的流行 B.古代文明具有共性和特性并存特点

C.古代多数国家实行政教合一D.文明间的交融与地理环境密切相关

7.有学者认为:“罗马的贵族奴隶主阶级,从掠夺战争中得到了大量的财富和土地,尤其是奴隶。他们组织奴隶制大庄园,生产谷物、经济作物或者经营蓄牧业......充足的供给加强了其军事实力,进一步使得古罗马的扩张战争的胜利消息频传。”据此可说明( )

①对外战争使罗马小农经济逐渐破产②战俘是罗马劳动力的重要来源

③奴隶制庄园是罗马主要的劳作方式④对外战争促进了罗马农业发展

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

8.下图为欧洲中世纪庄园示意图,据此可知其主要特征是( )

A.宗教信仰至上 B.等级制度森严

C.基本自给自足D.宗法色彩浓厚

9.中世纪西欧许多已形成的城市通过举行起义、成立公社、谈判妥协,开始实行城市自治。西欧的商人打破了封建等级依附关系的纽带,这些城市又与王权结成联盟,成为埋葬中古封建主的墓场。这表明,西欧城市自治( )

A.致使封君封臣制已被破坏殆尽 B.推动了西欧民族国家的建立

C.确立了专制王权至高无上统治D.为大工业化生产奠定了基础

10.11世纪时,英国1/5的耕地属于国王,1/4属于教会。威廉一世将全国1/2的耕地给与大贵族,这些贵族的领地往往分散于各地,如彻斯特伯爵休的封地,除其伯爵领以外,被分置于19个郡中,此外约有20个贵族的领地分散在10个以上的郡里。这一举动( )

A.挑战教会的绝对权威 B.瓦解封君封臣制度

C.分散地方贵族的权力D.保证了国王的优势

11.《查士丁尼法典》要求“人人都应安分守法”,否则,要依法给予严厉制裁;法典还特别强调奴隶必须听命于他主人的安排,不许有任何反抗。这些规定说明( )

A.法典注重调解民事纠纷B.法典保护私有财产神圣不受侵犯

C.法典适用于罗马帝国境内各族人D.法典为维护奴隶主阶级的统治地位服务

12.中世纪英国的议会制度在不小程度上取决于国王的意志:正是国王来安排上院议员,他拥有权力来赐予城市选派代表的权利,关于选举竞争的争议要到他和他的大会议面前来受裁决,他的同意对每一项法令都绝对是必须的。据此可知,当时英国( )

A.议会的运作依赖于王权 B.议会无法对王权制约

C.分权制衡的原则被破坏D.君主立宪制有待完善

13.如图为某一宗教传播路线示意图。该宗教是( )

A.佛教 B.基督教 C.天主教 D.伊斯兰教

14.646年,日本孝德天皇颁布《改新诏书》,掀起了一场社会变革运动,在这场运动中,日本废除了世袭姓氏贵族制度,确立“八省百官”制及“国郡”制,并赐给大夫以上官吏“食封”,赐给大夫以下官吏“俸禄”。由此可见,这场变革运动旨在( )

A.建立中央集权制的国家 B.壮大武士阶层的力量

C.理顺统治阶层内部关系D.适应中国移民的需要

15.大津巴布韦的建立与黄金贸易密不可分。在大津巴布韦遗址附近和其他一些地方出土的文物中,都发现有古代开采过的矿井、冶炼熔炉和工匠用具,此外,还发现有古代的梯田、用于灌溉的水井、带把的铁锄,以及大量牛骨。由此推知,大津巴布韦( )

A.与欧洲的经济交往频繁 B.社会经济结构多元

C.手工制造业领先于世界 D.商业水平超过农业

16.下图是古代美洲的印第安人创造的灿烂文明分布示意图,其中①②③分别对应的文明是

A.印加文明、玛雅文明、阿克苏姆文明

B印加文明、玛雅文明、阿兹特克文明

C.玛雅文明、阿兹特克文明、印加文明

D.玛雅文明、阿兹特克文明、古巴比伦文明

如表是16世纪初奥斯曼帝国的相关材料。这可以用来( )

材料 出处

直到1517年征服埃及之后,奥斯曼帝国才初步控制了中东地区和地中海东岸 (英)帕特里克·贝尔福 《奥斯曼帝国六百年》

占领埃及后的奥斯曼人与其他帝国一样,并不想杀掉转口贸易这只下金蛋的母鸡,而是想更多的分享世界贸易 (德)贡德·弗兰克《白银资本》

16世纪初的奥斯曼帝国海军仍处于初级成长阶段,其势力还远未完全成型,征战地中海仍然有些遥不可及 (英)佛利特《剑桥土耳其史》

A.重新认识新航路开辟的动因 B.深入研究文艺复兴的具体原因

C.全面探究西方对全球化态度D.正面认识转口贸易的重要作用

18.来自欧洲的马使美洲原住民部落变成使用马匹狩猎野牛的游牧民族,来自美洲的番茄在意大利成为制造番茄酱的原料,在哥伦布到达美洲后,已经走向灭绝的蚯蚓再度在这片大陆出现并扩散,促进土质改善。这些现象说明( )

A.殖民扩张中断文明进程 B.世界各地建立紧密联系

C.欧洲文明影响世界格局D.物种交换推动社会发展

19.当哥伦布伟大发现的消息传到威尼斯时,当地出现了极度的恐慌,证券、债券下跌了40%到50%。这说明当时( )

A.世界市场已经初步形成 B.热那亚的地位将超越威尼斯

C.商路中心可能发生转移D.世界金融中心将向美洲转移

20.16世纪后,英国人嗜糖成瘾,一位曾见过英国女王伊丽莎白一世的德国旅行家记载道:“65岁的女王陛下依然平和美丽,但她的牙齿已经发黑。”这一现象反映出( )

A.商业革命改变英国生活习俗 B.资本主义世界市场基本形成

C.英国已经成为世界殖民霸主D.工业革命后物质生活的丰富

21.西班牙人一到东方,几乎立刻发现中国商人在贸易中青睐白银,因此开辟了著名的“马尼拉大帆船贸易”,即跨越三大洲的所谓“大三角贸易”,美洲白银源源不断地流向了中国乃至全球。这一现象表明( )

A.“价格革命”社会影响外溢 B.白银世界货币地位已经形成

C.中国融入资本主义世界市场D.西方资本原始积累有所减缓

22.如图是美国学者戴蒙德《枪炮、病菌与钢铁》的目录摘编。据此可知,该书旨在( )

A.说明地理差异决定文明发展 B.多视角分析历史发展的进程

C.阐述病菌对人类社会的危害 D.基于技术演进视角解读历史

23.下表为16-18世纪中国金银比价表,表中数据的变化( )

年份 金银比价

1534 1:6.363

1622 1:8.00

1677 1:9.00

1741-1750 1:11.77

A.缘于经济重心南移的完成 B.受益于大西洋贸易网络的形成

C.利于商品流通规模的扩大 D.反映出传统小农经济日益衰微

下图曲线描述了1500年至2000年荷兰、英国、美国、中国国力发展相对趋势(以1.0为最高值的相对值比较)。其中②是( )

A.荷兰 B.英国 C.美国 D.中国

25.如图是雅克·德·拉于1734年绘制的科学陈列室,其中摆放了各种贝壳、标本、建筑模型和科学仪器。类似这样的收藏在18世纪的欧洲颇为流行。这表明欧洲( )

A.认识世界的方式发生了根本性的变化

B.关注自然界和人类生活成为社会共识

C.逐渐从封建愚昧的禁锢中解放出来

D.以实验为根据的近代科学开始形成

26.据如表可知,文艺复兴( )

代表人物 国别 代表作 创作时间

但丁 意大利 《神曲》 1307-1321年

彼得拉克 意大利 《歌集》 1348年左右

薄伽丘 意大利 《十日谈》 1350-1353年

乔托 意大利 《犹大之吻》 1305-1308年

伊拉斯谟 荷兰 《愚人颂》 1509年

拉伯雷 法国 《巨人传》 1532-1564年

莎士比亚 英国 《哈姆雷特》 1599-1602年

A.中心发生转移 B.在欧洲得到扩展 C.艺术成就丰硕 D.涉及的范围广泛

“宗教改革”与“科学革命”是促使西方更进一步发展的两大重要史事,二者均加强了西方文化中的某种精神,即( )

A.强调理性,反对宗教热忱和权威 B.反抗权威,肯定人的价值和尊严

C.相信科学,形成理性化思维方式D.相信理性,强调独立思考与自主精神

28.为了使信徒们不至于被异端思想所迷惑而走上怀疑上帝的道路,基督教会在自己开办的学校中教授几何学、数学、天文学。几何学用来解释上帝创造的世界......而天文、数学和几何学恰好就是近代自然科学的原点。这反映了( )

A.近代科学的理论基础是基督教教义

B.近代科学的建立强化了教会权威

C.基督教神学客观推动近代科学建立

D.宗教改革有利于近代科学的发展

29.图画面中的人物是英国启蒙思想家洛克(1632-1704年)。从图中可以得出的信息是( )

A.咖啡馆成为重要的政治机构 B.文化普及促进印刷书的诞生

C.全民学习已经成为社会共识 D.新思想有较畅通的传播渠道

30.“特别是法国人,急切地渴望激进的变化:人类将不会自由,除非最后一个国王被最后一个神父的肠子绞死。......在18世纪,神圣权利和皇位继承的不变法则受到普遍怀疑:废黜永久的“固定的'君王有时带来积极的结果,而非灾难。固定的物种'的进化也许是有益的。”对以上历史叙述解读正确的是( )

A.法国的启蒙思想家都主张废除君主制 B.启蒙运动已把人文主义发展到新高度

C.欧洲民众开始打破对罗马教会的迷信D.启蒙思想家从根本上挑战神学世界观

第I卷非选择题

二、材料解析题(共3题,共40分)

31.阅读材料,完成下列要求。

材料一中世纪后期,西欧社会逐渐安定下来,人口的增长,以及农业、采矿业、渔业等产量的提高,都相应的促进了商业的发展,城市作为地方贸易和行政中心,开始慢慢地出现,意大利的威尼斯和热那亚是这样的典型......当市民们获得权力和财政资源时,他们通常能说服国王颁发皇家特许状,准许他们在一个单独的市镇内联合起来,取得了一定程度的自由与特权,成为自由城市。

-摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二西欧各区域和部分国家万人以上城市人口占总人口的比率表(%)

1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800

西北欧 6.6 7.2 8.2 10.9 13.1 13.6 14.9

中欧 3.7 4.0 5.0 6.0 7.1 7.5 7.1

地中海区 9.5 11.4 13.7 12.5 11.7 11.8 12.9

英格兰和威尔士 3.1 35 5.8 88 13.3 16.7 20.3

低地国家 18.5 19.5 21.5 26.1 28.6 24.7 23.0

意大利 12.4 12.8 14.7 14.0 13.4 14.2 14.4

注:低地国家包括今天荷兰、比利时、卢森堡和法国北部地区

-摘编自王渊明《近代早期西欧城市的发展》

材料三在西欧城市重新兴起和工商业迅速发展的过程中,市民阶层形成了,商人和银行家作为市民阶层的上层,发展为早期的资产阶级。市民反对封建割据,反对领主特权。支持国家统一和王权强化。而建立新城市符合国王们削弱诸侯势力的政治考虑,因而国王成为城市的长期盟友。国家出现了不与封土相联系的官吏;市民阶级开始参与政治。城市的兴起和繁荣,产生了市民日常需要的世俗文化和世俗教育,文化教育不再为教士所垄断,大学的兴起被认为是欧洲中世纪教育“最美好的花朵”。

-摘编自《世界中古史》

(1)根据材料一、指出中世纪后期西欧城市形成的原因。

(2)根据材料二、概括西欧1500-1800年城市人口的主要变化。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析中世纪西欧城市兴起的影响。

32.某中学一学习小组在研究“新航路开辟”这一课题时,搜集了一些材料。阅读材料,完成下列要求。

材料一开辟前。14世纪,葡萄牙人改造了阿拉伯人的三角帆,加快了船的航行速度。1485年,葡萄牙人第一次使用星盘,不久星盘被更廉价的象限仪所代替,象限仪是确定经度所必需的仪器。早在14世纪,西欧绘制地图的技术已相当发达了,当时开始出现标明海岸线及港口位置的航海图。

-摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史·近代史编》

材料二开辟中。8月3日,带着女王授予的海军大元帅的任命状,哥伦布登上甲板,对女王资助给他的三艘帆船下达了出航命令。为了减少船员们因离开陆地太远而产生的恐惧,哥伦布偷偷调整计程工具,每天都少报一些航行里数。但两个月后,一无所获的船队依然走到了崩溃的边缘。不安和激愤的船员们声称如果继续西行就将叛乱。哥伦布提议:再走三天,三天后如果还看不见陆地,船队就返航。他这么做无疑是明智的,因为仅仅在这次骚乱三天之后,曾经反对他的水手就在桅杆上高喊:“陆地!”这一天是1492年10月12日。

-摘编自纪录片《大国崛起》解说词

材料三开辟后。这条航道东起美洲的阿卡普尔科,西至亚洲的马尼拉,被称为马尼拉大帆船贸易。大帆船是西班牙人雇用中国的工匠在马尼拉建造的,载重300吨左右,是当时世界上最先进的船只。大帆船贸易自1565年开始,于1815年结束,每两年往返一次。这种贸易实际上就是用美洲的金银换取亚洲尤其是中国的商品。

-摘编自王助民等《近现代西方殖民主义史(1415-1990)》

(1)提取材料一信息,说明该材料对于研究新航路开辟的史料价值。

(2)据材料二,谈谈你对使用该材料研究新航路开辟的看法。

(3)结合所学知识,请你在这三则材料的基础上各补充一个新的研究视角及相关事例。

33.阅读材料,完成下列要求。

材料一启蒙运动不是陡然而至的。新航路开辟使欧洲人认识到世界其他地方还存在迥异的民族、宗教和文明形态......16世纪后期,法国人文主义作家蒙田鼓励人们运用自己的判断力来认识世界,而不要迷信权威。17世纪的欧洲出现了一种全新的探索真理的方法,即依靠实验、观察和推理揭示自然界奥秘..伏尔泰对中国由明智的君主和哲学家统治赞赏备至,据此提倡实行开明的君主制。这些内容都被用于揭露法国文化和制度的非理性。

-摘编自《从概念史的角度看启蒙运动》

材料二启蒙运动表达了资产阶级的政治和经济诉求。该运动17世纪从英国出现,18世纪法国成为运动的中心,尤其以“法国三杰”(伏尔泰、孟德斯鸠、卢梭)最为著名。下表内容是三人的一些言论。

人物 言论

伏尔泰 “君主使人感到枷锁的分量”,“英国是世界上抵抗君主而达到节制君主权力的唯一国家。”

孟德斯鸠 “如果同一个人......行使这三种权力,即制定法律权、执行公共决议权和裁判私人犯罪或争诉权,则一切都完了。”

卢梭 “人生来是自由的,但却无往不在枷锁之中”,“国家权力来源于人民,人民才应该是国家的主体”。

材料三启蒙哲人立足于理性主义,对于他们所栖身的世界展开了广泛深入批判。这股强烈批判精神,驱散了人们思想中的宗教狂热与迷信蒙昧的迷雾,塑造了追求自由的公共舆论。启蒙哲人在批判传统的同时以科学研究人类社会,解决实际问题,这直接导致了政治学、经济学、社会学、历史学、心理学、人类学等各门学科的兴起。启蒙运动不仅打击了欧洲的君主专制制度,还改变了美洲的政治面貌。

-以上材料摘编自武寅《简明世界历史读本》

(1)根据材料一,分析“启蒙运动不是陡然而至”的原因。

(2)根据材料二,分别概括“法国三杰”的主张。

(3)根据材料三指出启蒙运动在思想文化上的贡献

2024—2025学年度天津市第三中学高一下学期3月月考历史试题答案

一、单选题

1.D

2.A

3.D

4.D

5.A

6.B

7.D

8.C

9.B

10.D

11.D

12.A

13.D

14.A

15.B

16.C

17.A

18.D

19.C

20.A

21.B

22.B

23.C

24.A

25.C

26.B

27.B

28.C

29.D

30.B

二、材料解析题

31.(1)原因:欧洲社会走向稳定;人口增长;封建经济获得一定发展;市民与封建主的斗争取得城市自治权。

(2)变化:西欧万人以上城市人口增多,所占总人口比重增长。

(3)影响:经济:推动城市工商业繁荣和资本主义的产生与发展;

阶级:推动早期资产阶级产生。

政治:有利于王权强化和国家统一;有利于瓦解传统的封君封臣制度;市民参政有利于议会制度的出现;推动城市自治运动的开展。

思想文化:打破教会对文化教育的垄断,推动世俗文化和世俗教育的发展,有利于思想解放与人才培养。

32.(1)信息:材料一主要讲述新航路开辟前具备了基本的航行条件,如造船技术、航海技术等。

史料价值:材料一出自中国国历史学家的著作,叙述比较客观,属于二手史料,对于研究新航路开辟的背景具有较高史料价值。

(2)材料二属于影视纪录片,有一定研究价值;但是其具有艺术加工成分,应与其他多种类型史料相互印证。

(3)视角:材料一新航路开辟的经济因素或思想因素。材料二其他航海家的航线。材料三大西洋航线或者印度洋航线。

事例:材料一,资本主义经济发展或传播基督教福音;材料二,麦哲伦船队环球航行;材料三,三角贸易航线。

33.(1)原因:新航路开辟;文艺复兴和宗教改革传播了人文主义,解放了思想;近代自然科学的兴起;受到中国儒家思想的影响。

(2)主张:伏尔泰:反对君主专制。孟德斯鸠:主张三权分立。卢梭:天赋人权、人民主权。

(3)贡献:猛烈地批判了宗教狂热和迷信愚昧;营造了自由平等的思想氛围;推动了对人类社会的学术研究的发展和各学科的兴起。

高一年级阶段性检测试卷历史

第I卷选择题

一、单选题(共30题,每题2分,共60分)

1.有学者认为“文字不是一种深思熟虑后的发明物,而是伴随对私有财产的强烈意识而产生的一种副产品。”该观点强调,文字的产生( )

A.促进了商业的繁荣 B.带有历史的偶然性

C.是社会进步的标志D.源于社会经济发展

2.在古代西亚,生活在两河流域的苏美尔人与经常泛滥的洪水斗争,在此过程中诞生了战胜洪水的传说。这些传说可在目前所知最早的史诗中查阅。该史诗是( )

A.《吉尔伽美什》 B.《摩诃婆罗多》 C.《罗摩衍那》 D.《天方夜谭》

如图所示历史事件( )

A.反映出罗马帝国控制力的增强 B.说明雅典文明优于周边各邦

C.体现出希腊化时代的文明成就D.扩大了希腊文明的历史影响

4.《汉谟拉比法典》第8条:一个人窃取牛或羊、驴、猪,或船舶,如果它系神或宫廷的财产,则应对他科以三十倍之罚金;如果它系穆什钦努(非全权公民)之财产,则应对他科以十倍之罚金;如果窃贼无物以偿,则他应被处死。由此可见古巴比伦( )

A.法律带有习惯法的烙印 B.王权有浓厚神秘色彩

C.社会治安状况不断恶化D.存在森严的社会等级

5.许多欧美学者试图证明埃及文明来自于两河流域,非洲和美国黑人学者则极力强调古代埃及文明的黑非洲性质。近年来的考古发掘表明,古代埃及文明是一种原生文明,同时它又受到来自埃及以北和以南两个方向的影响。这说明( )

A.新史料的发现推动历史认知进步 B.世界文明的进程具有多样性

C.历史共识的确立需要批判性思维D.地理环境决定了文明的属性

6.下面是早期文明遗址中的部分建筑。对这些建筑解读正确的是( )

A.图腾崇拜在当时广泛的流行 B.古代文明具有共性和特性并存特点

C.古代多数国家实行政教合一D.文明间的交融与地理环境密切相关

7.有学者认为:“罗马的贵族奴隶主阶级,从掠夺战争中得到了大量的财富和土地,尤其是奴隶。他们组织奴隶制大庄园,生产谷物、经济作物或者经营蓄牧业......充足的供给加强了其军事实力,进一步使得古罗马的扩张战争的胜利消息频传。”据此可说明( )

①对外战争使罗马小农经济逐渐破产②战俘是罗马劳动力的重要来源

③奴隶制庄园是罗马主要的劳作方式④对外战争促进了罗马农业发展

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

8.下图为欧洲中世纪庄园示意图,据此可知其主要特征是( )

A.宗教信仰至上 B.等级制度森严

C.基本自给自足D.宗法色彩浓厚

9.中世纪西欧许多已形成的城市通过举行起义、成立公社、谈判妥协,开始实行城市自治。西欧的商人打破了封建等级依附关系的纽带,这些城市又与王权结成联盟,成为埋葬中古封建主的墓场。这表明,西欧城市自治( )

A.致使封君封臣制已被破坏殆尽 B.推动了西欧民族国家的建立

C.确立了专制王权至高无上统治D.为大工业化生产奠定了基础

10.11世纪时,英国1/5的耕地属于国王,1/4属于教会。威廉一世将全国1/2的耕地给与大贵族,这些贵族的领地往往分散于各地,如彻斯特伯爵休的封地,除其伯爵领以外,被分置于19个郡中,此外约有20个贵族的领地分散在10个以上的郡里。这一举动( )

A.挑战教会的绝对权威 B.瓦解封君封臣制度

C.分散地方贵族的权力D.保证了国王的优势

11.《查士丁尼法典》要求“人人都应安分守法”,否则,要依法给予严厉制裁;法典还特别强调奴隶必须听命于他主人的安排,不许有任何反抗。这些规定说明( )

A.法典注重调解民事纠纷B.法典保护私有财产神圣不受侵犯

C.法典适用于罗马帝国境内各族人D.法典为维护奴隶主阶级的统治地位服务

12.中世纪英国的议会制度在不小程度上取决于国王的意志:正是国王来安排上院议员,他拥有权力来赐予城市选派代表的权利,关于选举竞争的争议要到他和他的大会议面前来受裁决,他的同意对每一项法令都绝对是必须的。据此可知,当时英国( )

A.议会的运作依赖于王权 B.议会无法对王权制约

C.分权制衡的原则被破坏D.君主立宪制有待完善

13.如图为某一宗教传播路线示意图。该宗教是( )

A.佛教 B.基督教 C.天主教 D.伊斯兰教

14.646年,日本孝德天皇颁布《改新诏书》,掀起了一场社会变革运动,在这场运动中,日本废除了世袭姓氏贵族制度,确立“八省百官”制及“国郡”制,并赐给大夫以上官吏“食封”,赐给大夫以下官吏“俸禄”。由此可见,这场变革运动旨在( )

A.建立中央集权制的国家 B.壮大武士阶层的力量

C.理顺统治阶层内部关系D.适应中国移民的需要

15.大津巴布韦的建立与黄金贸易密不可分。在大津巴布韦遗址附近和其他一些地方出土的文物中,都发现有古代开采过的矿井、冶炼熔炉和工匠用具,此外,还发现有古代的梯田、用于灌溉的水井、带把的铁锄,以及大量牛骨。由此推知,大津巴布韦( )

A.与欧洲的经济交往频繁 B.社会经济结构多元

C.手工制造业领先于世界 D.商业水平超过农业

16.下图是古代美洲的印第安人创造的灿烂文明分布示意图,其中①②③分别对应的文明是

A.印加文明、玛雅文明、阿克苏姆文明

B印加文明、玛雅文明、阿兹特克文明

C.玛雅文明、阿兹特克文明、印加文明

D.玛雅文明、阿兹特克文明、古巴比伦文明

如表是16世纪初奥斯曼帝国的相关材料。这可以用来( )

材料 出处

直到1517年征服埃及之后,奥斯曼帝国才初步控制了中东地区和地中海东岸 (英)帕特里克·贝尔福 《奥斯曼帝国六百年》

占领埃及后的奥斯曼人与其他帝国一样,并不想杀掉转口贸易这只下金蛋的母鸡,而是想更多的分享世界贸易 (德)贡德·弗兰克《白银资本》

16世纪初的奥斯曼帝国海军仍处于初级成长阶段,其势力还远未完全成型,征战地中海仍然有些遥不可及 (英)佛利特《剑桥土耳其史》

A.重新认识新航路开辟的动因 B.深入研究文艺复兴的具体原因

C.全面探究西方对全球化态度D.正面认识转口贸易的重要作用

18.来自欧洲的马使美洲原住民部落变成使用马匹狩猎野牛的游牧民族,来自美洲的番茄在意大利成为制造番茄酱的原料,在哥伦布到达美洲后,已经走向灭绝的蚯蚓再度在这片大陆出现并扩散,促进土质改善。这些现象说明( )

A.殖民扩张中断文明进程 B.世界各地建立紧密联系

C.欧洲文明影响世界格局D.物种交换推动社会发展

19.当哥伦布伟大发现的消息传到威尼斯时,当地出现了极度的恐慌,证券、债券下跌了40%到50%。这说明当时( )

A.世界市场已经初步形成 B.热那亚的地位将超越威尼斯

C.商路中心可能发生转移D.世界金融中心将向美洲转移

20.16世纪后,英国人嗜糖成瘾,一位曾见过英国女王伊丽莎白一世的德国旅行家记载道:“65岁的女王陛下依然平和美丽,但她的牙齿已经发黑。”这一现象反映出( )

A.商业革命改变英国生活习俗 B.资本主义世界市场基本形成

C.英国已经成为世界殖民霸主D.工业革命后物质生活的丰富

21.西班牙人一到东方,几乎立刻发现中国商人在贸易中青睐白银,因此开辟了著名的“马尼拉大帆船贸易”,即跨越三大洲的所谓“大三角贸易”,美洲白银源源不断地流向了中国乃至全球。这一现象表明( )

A.“价格革命”社会影响外溢 B.白银世界货币地位已经形成

C.中国融入资本主义世界市场D.西方资本原始积累有所减缓

22.如图是美国学者戴蒙德《枪炮、病菌与钢铁》的目录摘编。据此可知,该书旨在( )

A.说明地理差异决定文明发展 B.多视角分析历史发展的进程

C.阐述病菌对人类社会的危害 D.基于技术演进视角解读历史

23.下表为16-18世纪中国金银比价表,表中数据的变化( )

年份 金银比价

1534 1:6.363

1622 1:8.00

1677 1:9.00

1741-1750 1:11.77

A.缘于经济重心南移的完成 B.受益于大西洋贸易网络的形成

C.利于商品流通规模的扩大 D.反映出传统小农经济日益衰微

下图曲线描述了1500年至2000年荷兰、英国、美国、中国国力发展相对趋势(以1.0为最高值的相对值比较)。其中②是( )

A.荷兰 B.英国 C.美国 D.中国

25.如图是雅克·德·拉于1734年绘制的科学陈列室,其中摆放了各种贝壳、标本、建筑模型和科学仪器。类似这样的收藏在18世纪的欧洲颇为流行。这表明欧洲( )

A.认识世界的方式发生了根本性的变化

B.关注自然界和人类生活成为社会共识

C.逐渐从封建愚昧的禁锢中解放出来

D.以实验为根据的近代科学开始形成

26.据如表可知,文艺复兴( )

代表人物 国别 代表作 创作时间

但丁 意大利 《神曲》 1307-1321年

彼得拉克 意大利 《歌集》 1348年左右

薄伽丘 意大利 《十日谈》 1350-1353年

乔托 意大利 《犹大之吻》 1305-1308年

伊拉斯谟 荷兰 《愚人颂》 1509年

拉伯雷 法国 《巨人传》 1532-1564年

莎士比亚 英国 《哈姆雷特》 1599-1602年

A.中心发生转移 B.在欧洲得到扩展 C.艺术成就丰硕 D.涉及的范围广泛

“宗教改革”与“科学革命”是促使西方更进一步发展的两大重要史事,二者均加强了西方文化中的某种精神,即( )

A.强调理性,反对宗教热忱和权威 B.反抗权威,肯定人的价值和尊严

C.相信科学,形成理性化思维方式D.相信理性,强调独立思考与自主精神

28.为了使信徒们不至于被异端思想所迷惑而走上怀疑上帝的道路,基督教会在自己开办的学校中教授几何学、数学、天文学。几何学用来解释上帝创造的世界......而天文、数学和几何学恰好就是近代自然科学的原点。这反映了( )

A.近代科学的理论基础是基督教教义

B.近代科学的建立强化了教会权威

C.基督教神学客观推动近代科学建立

D.宗教改革有利于近代科学的发展

29.图画面中的人物是英国启蒙思想家洛克(1632-1704年)。从图中可以得出的信息是( )

A.咖啡馆成为重要的政治机构 B.文化普及促进印刷书的诞生

C.全民学习已经成为社会共识 D.新思想有较畅通的传播渠道

30.“特别是法国人,急切地渴望激进的变化:人类将不会自由,除非最后一个国王被最后一个神父的肠子绞死。......在18世纪,神圣权利和皇位继承的不变法则受到普遍怀疑:废黜永久的“固定的'君王有时带来积极的结果,而非灾难。固定的物种'的进化也许是有益的。”对以上历史叙述解读正确的是( )

A.法国的启蒙思想家都主张废除君主制 B.启蒙运动已把人文主义发展到新高度

C.欧洲民众开始打破对罗马教会的迷信D.启蒙思想家从根本上挑战神学世界观

第I卷非选择题

二、材料解析题(共3题,共40分)

31.阅读材料,完成下列要求。

材料一中世纪后期,西欧社会逐渐安定下来,人口的增长,以及农业、采矿业、渔业等产量的提高,都相应的促进了商业的发展,城市作为地方贸易和行政中心,开始慢慢地出现,意大利的威尼斯和热那亚是这样的典型......当市民们获得权力和财政资源时,他们通常能说服国王颁发皇家特许状,准许他们在一个单独的市镇内联合起来,取得了一定程度的自由与特权,成为自由城市。

-摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二西欧各区域和部分国家万人以上城市人口占总人口的比率表(%)

1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800

西北欧 6.6 7.2 8.2 10.9 13.1 13.6 14.9

中欧 3.7 4.0 5.0 6.0 7.1 7.5 7.1

地中海区 9.5 11.4 13.7 12.5 11.7 11.8 12.9

英格兰和威尔士 3.1 35 5.8 88 13.3 16.7 20.3

低地国家 18.5 19.5 21.5 26.1 28.6 24.7 23.0

意大利 12.4 12.8 14.7 14.0 13.4 14.2 14.4

注:低地国家包括今天荷兰、比利时、卢森堡和法国北部地区

-摘编自王渊明《近代早期西欧城市的发展》

材料三在西欧城市重新兴起和工商业迅速发展的过程中,市民阶层形成了,商人和银行家作为市民阶层的上层,发展为早期的资产阶级。市民反对封建割据,反对领主特权。支持国家统一和王权强化。而建立新城市符合国王们削弱诸侯势力的政治考虑,因而国王成为城市的长期盟友。国家出现了不与封土相联系的官吏;市民阶级开始参与政治。城市的兴起和繁荣,产生了市民日常需要的世俗文化和世俗教育,文化教育不再为教士所垄断,大学的兴起被认为是欧洲中世纪教育“最美好的花朵”。

-摘编自《世界中古史》

(1)根据材料一、指出中世纪后期西欧城市形成的原因。

(2)根据材料二、概括西欧1500-1800年城市人口的主要变化。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析中世纪西欧城市兴起的影响。

32.某中学一学习小组在研究“新航路开辟”这一课题时,搜集了一些材料。阅读材料,完成下列要求。

材料一开辟前。14世纪,葡萄牙人改造了阿拉伯人的三角帆,加快了船的航行速度。1485年,葡萄牙人第一次使用星盘,不久星盘被更廉价的象限仪所代替,象限仪是确定经度所必需的仪器。早在14世纪,西欧绘制地图的技术已相当发达了,当时开始出现标明海岸线及港口位置的航海图。

-摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史·近代史编》

材料二开辟中。8月3日,带着女王授予的海军大元帅的任命状,哥伦布登上甲板,对女王资助给他的三艘帆船下达了出航命令。为了减少船员们因离开陆地太远而产生的恐惧,哥伦布偷偷调整计程工具,每天都少报一些航行里数。但两个月后,一无所获的船队依然走到了崩溃的边缘。不安和激愤的船员们声称如果继续西行就将叛乱。哥伦布提议:再走三天,三天后如果还看不见陆地,船队就返航。他这么做无疑是明智的,因为仅仅在这次骚乱三天之后,曾经反对他的水手就在桅杆上高喊:“陆地!”这一天是1492年10月12日。

-摘编自纪录片《大国崛起》解说词

材料三开辟后。这条航道东起美洲的阿卡普尔科,西至亚洲的马尼拉,被称为马尼拉大帆船贸易。大帆船是西班牙人雇用中国的工匠在马尼拉建造的,载重300吨左右,是当时世界上最先进的船只。大帆船贸易自1565年开始,于1815年结束,每两年往返一次。这种贸易实际上就是用美洲的金银换取亚洲尤其是中国的商品。

-摘编自王助民等《近现代西方殖民主义史(1415-1990)》

(1)提取材料一信息,说明该材料对于研究新航路开辟的史料价值。

(2)据材料二,谈谈你对使用该材料研究新航路开辟的看法。

(3)结合所学知识,请你在这三则材料的基础上各补充一个新的研究视角及相关事例。

33.阅读材料,完成下列要求。

材料一启蒙运动不是陡然而至的。新航路开辟使欧洲人认识到世界其他地方还存在迥异的民族、宗教和文明形态......16世纪后期,法国人文主义作家蒙田鼓励人们运用自己的判断力来认识世界,而不要迷信权威。17世纪的欧洲出现了一种全新的探索真理的方法,即依靠实验、观察和推理揭示自然界奥秘..伏尔泰对中国由明智的君主和哲学家统治赞赏备至,据此提倡实行开明的君主制。这些内容都被用于揭露法国文化和制度的非理性。

-摘编自《从概念史的角度看启蒙运动》

材料二启蒙运动表达了资产阶级的政治和经济诉求。该运动17世纪从英国出现,18世纪法国成为运动的中心,尤其以“法国三杰”(伏尔泰、孟德斯鸠、卢梭)最为著名。下表内容是三人的一些言论。

人物 言论

伏尔泰 “君主使人感到枷锁的分量”,“英国是世界上抵抗君主而达到节制君主权力的唯一国家。”

孟德斯鸠 “如果同一个人......行使这三种权力,即制定法律权、执行公共决议权和裁判私人犯罪或争诉权,则一切都完了。”

卢梭 “人生来是自由的,但却无往不在枷锁之中”,“国家权力来源于人民,人民才应该是国家的主体”。

材料三启蒙哲人立足于理性主义,对于他们所栖身的世界展开了广泛深入批判。这股强烈批判精神,驱散了人们思想中的宗教狂热与迷信蒙昧的迷雾,塑造了追求自由的公共舆论。启蒙哲人在批判传统的同时以科学研究人类社会,解决实际问题,这直接导致了政治学、经济学、社会学、历史学、心理学、人类学等各门学科的兴起。启蒙运动不仅打击了欧洲的君主专制制度,还改变了美洲的政治面貌。

-以上材料摘编自武寅《简明世界历史读本》

(1)根据材料一,分析“启蒙运动不是陡然而至”的原因。

(2)根据材料二,分别概括“法国三杰”的主张。

(3)根据材料三指出启蒙运动在思想文化上的贡献

2024—2025学年度天津市第三中学高一下学期3月月考历史试题答案

一、单选题

1.D

2.A

3.D

4.D

5.A

6.B

7.D

8.C

9.B

10.D

11.D

12.A

13.D

14.A

15.B

16.C

17.A

18.D

19.C

20.A

21.B

22.B

23.C

24.A

25.C

26.B

27.B

28.C

29.D

30.B

二、材料解析题

31.(1)原因:欧洲社会走向稳定;人口增长;封建经济获得一定发展;市民与封建主的斗争取得城市自治权。

(2)变化:西欧万人以上城市人口增多,所占总人口比重增长。

(3)影响:经济:推动城市工商业繁荣和资本主义的产生与发展;

阶级:推动早期资产阶级产生。

政治:有利于王权强化和国家统一;有利于瓦解传统的封君封臣制度;市民参政有利于议会制度的出现;推动城市自治运动的开展。

思想文化:打破教会对文化教育的垄断,推动世俗文化和世俗教育的发展,有利于思想解放与人才培养。

32.(1)信息:材料一主要讲述新航路开辟前具备了基本的航行条件,如造船技术、航海技术等。

史料价值:材料一出自中国国历史学家的著作,叙述比较客观,属于二手史料,对于研究新航路开辟的背景具有较高史料价值。

(2)材料二属于影视纪录片,有一定研究价值;但是其具有艺术加工成分,应与其他多种类型史料相互印证。

(3)视角:材料一新航路开辟的经济因素或思想因素。材料二其他航海家的航线。材料三大西洋航线或者印度洋航线。

事例:材料一,资本主义经济发展或传播基督教福音;材料二,麦哲伦船队环球航行;材料三,三角贸易航线。

33.(1)原因:新航路开辟;文艺复兴和宗教改革传播了人文主义,解放了思想;近代自然科学的兴起;受到中国儒家思想的影响。

(2)主张:伏尔泰:反对君主专制。孟德斯鸠:主张三权分立。卢梭:天赋人权、人民主权。

(3)贡献:猛烈地批判了宗教狂热和迷信愚昧;营造了自由平等的思想氛围;推动了对人类社会的学术研究的发展和各学科的兴起。

同课章节目录