专题3 信息类文本阅读 突破练13 新闻传媒类文本阅读--2026全国版高中语文第一轮教考衔接复习练(含解析)

文档属性

| 名称 | 专题3 信息类文本阅读 突破练13 新闻传媒类文本阅读--2026全国版高中语文第一轮教考衔接复习练(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 329.6KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-06 15:57:06 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2026全国版高中语文第一轮

突破练13 新闻传媒类文本阅读

一、阅读下面的文字,完成1~5题。(19分)

材料一 经过几十年的发展,中国航天在新世纪进入新阶段,把深空探测列入重点发展方向之一。对月球的探测也成为焦点,这便是著名的嫦娥探月工程。它正式始于2004年,采用“绕、落、回”三步走发展战略全方位研究月球,目前已经取得了数次任务的巨大成功。

2007年10月24日,“嫦娥一号”探测器由“长征三号甲”火箭送入太空。它实现了在轨1年寿命,“嫦娥奔月”由神话变为现实。

2010年10月1日,“嫦娥二号”发射,这是我国火箭首次将卫星直接送入地月转移轨道,开启绕月探测任务。

2013年12月14日,“嫦娥三号”和“玉兔一号”成功软着陆月球,成为37年内再次访问月球的人类使者。

2018年5月21日,“鹊桥号”乘载“长征四号丙”运载火箭出发,成为人类唯一地球和月球背后通信中继卫星;2019年1月3日,“嫦娥四号”和“玉兔二号”成功着陆月球背面南极-艾特肯盆地。

2021年11月24日,“长征五号”遥五运载火箭在中国文昌航天发射场点火升空,运送“嫦娥五号”探测器至地月转移轨道。“嫦娥五号”是人类在时隔44年后再次尝试获取月球土壤样本,这对中国探月,乃至整个人类探月有着划时代的重要意义。

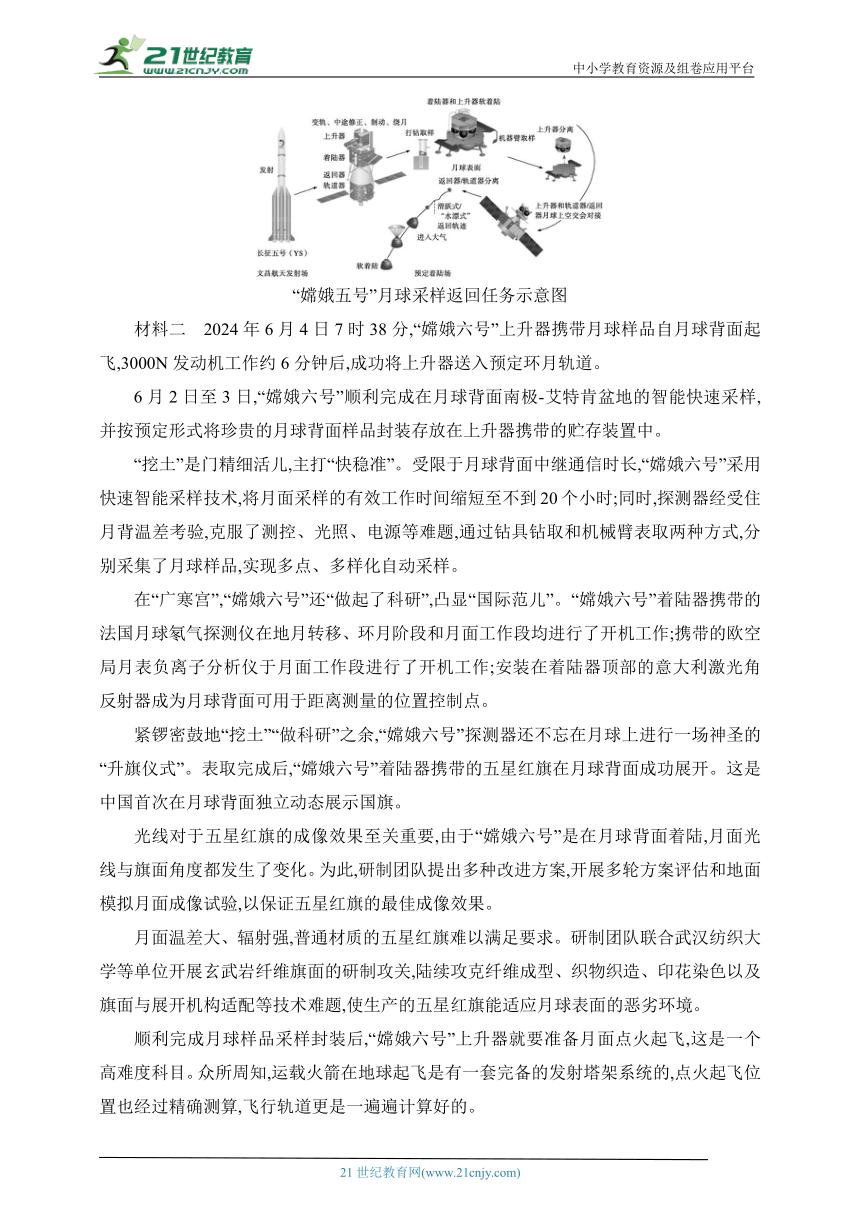

“嫦娥五号”要面对的技术突破众多,且难度极高。“嫦娥五号”探测器要实现组合体制动绕月、软着陆月球、两种方式采集月壤样本、月球上空交会对接、返回地球并着陆等一系列高难度操作,它的轨道器、着陆器和上升器都需要携带独立却各自功能不同的复杂推进系统。“嫦娥五号”的整体难度可以说是大幅超过1976年的苏联“月球24号”任务。

“嫦娥五号”是嫦娥探月工程中“回”这一步的核心任务,即返回器返回地球。

返回器经由轨道器送到地球附近时,速度会逼近第二宇宙速度(11.2千米/秒),而普通返回式卫星返回地球时基本都是第一宇宙速度(7.9千米/秒)级别。如果以接近11.2千米/秒的速度直接冲进大气层,巨大的摩擦和冲击可能会让返回器焚毁。因此,返回器将采取在大气层边缘多次“打水漂”的滑跃式返回方式,进行多次减速。其中每一次与大气的接触都需要经过精准计算,最终让返回器以安全速度冲入大气,通过气动减速和降落伞减速等方式,准确安全地降落在预定着陆场。

(摘编自《科普中国》)

“嫦娥五号”月球采样返回任务示意图

材料二 2024年6月4日7时38分,“嫦娥六号”上升器携带月球样品自月球背面起飞,3000N发动机工作约6分钟后,成功将上升器送入预定环月轨道。

6月2日至3日,“嫦娥六号”顺利完成在月球背面南极-艾特肯盆地的智能快速采样,并按预定形式将珍贵的月球背面样品封装存放在上升器携带的贮存装置中。

“挖土”是门精细活儿,主打“快稳准”。受限于月球背面中继通信时长,“嫦娥六号”采用快速智能采样技术,将月面采样的有效工作时间缩短至不到20个小时;同时,探测器经受住月背温差考验,克服了测控、光照、电源等难题,通过钻具钻取和机械臂表取两种方式,分别采集了月球样品,实现多点、多样化自动采样。

在“广寒宫”,“嫦娥六号”还“做起了科研”,凸显“国际范儿”。“嫦娥六号”着陆器携带的法国月球氡气探测仪在地月转移、环月阶段和月面工作段均进行了开机工作;携带的欧空局月表负离子分析仪于月面工作段进行了开机工作;安装在着陆器顶部的意大利激光角反射器成为月球背面可用于距离测量的位置控制点。

紧锣密鼓地“挖土”“做科研”之余,“嫦娥六号”探测器还不忘在月球上进行一场神圣的“升旗仪式”。表取完成后,“嫦娥六号”着陆器携带的五星红旗在月球背面成功展开。这是中国首次在月球背面独立动态展示国旗。

光线对于五星红旗的成像效果至关重要,由于“嫦娥六号”是在月球背面着陆,月面光线与旗面角度都发生了变化。为此,研制团队提出多种改进方案,开展多轮方案评估和地面模拟月面成像试验,以保证五星红旗的最佳成像效果。

月面温差大、辐射强,普通材质的五星红旗难以满足要求。研制团队联合武汉纺织大学等单位开展玄武岩纤维旗面的研制攻关,陆续攻克纤维成型、织物织造、印花染色以及旗面与展开机构适配等技术难题,使生产的五星红旗能适应月球表面的恶劣环境。

顺利完成月球样品采样封装后,“嫦娥六号”上升器就要准备月面点火起飞,这是一个高难度科目。众所周知,运载火箭在地球起飞是有一套完备的发射塔架系统的,点火起飞位置也经过精确测算,飞行轨道更是一遍遍计算好的。

与“嫦娥五号”月面起飞相比,“嫦娥六号”从月球背面起飞,无法直接得到地面测控支持,而需要在“鹊桥二号”中继星辅助下,借助自身携带的特殊敏感器实现自主定位、定姿,工程实施难度更大。“嫦娥六号”上升器点火起飞后,先后经历垂直上升、姿态调整和轨道射入三个阶段,顺利进入了预定环月飞行轨道。

后续,在完成交会对接与样品转移、环月等待后,“嫦娥六号”带着“广寒宫宝藏”启程返回地球。

(摘编自《“嫦娥六号”的“月背49小时”》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )(3分)

A.“鹊桥号”是由中国发射的迄今为止人类唯一的地球与月球背面之间的通信中继卫星,它为探测器向地球传回探测数据提供了技术保障。

B.相比“嫦娥五号”,“嫦娥六号”在五星红旗的成像效果和采样封装后的点火起飞方面,难度都更高,需要借助自身携带的特殊敏感器实现。

C.武汉纺织大学等单位与研制团队一起开展玄武岩纤维旗面的研制攻关工作,使生产的五星红旗能适应月面温差大、辐射强的恶劣环境。

D.“嫦娥六号”携带法国月球氡气探测仪、欧空局月表负离子分析仪和意大利激光角反射器均体现中国主张合作探索月球和月球人类共有的理念。

2.根据材料内容,下列对“‘嫦娥五号’月球采样返回任务过程”解读不正确的一项是( )(3分)

A.轨道器需要完成变轨、轨道保持和中途修正。靠近月球后,制动工作,进入环月轨道,携带上升器、着陆器、返回器绕月飞行。

B.着陆器携带上升器,与轨道器、返回器分离,然后着陆月球。着陆器使用打钻和机械臂抓取这两种方式采集高质量月壤样本。

C.月壤采集后,上升器与着陆器分离,离开月球。脱离月球引力后,还需要与携带着返回器的轨道器完成高难度的自动交会对接。

D.上升器把所有样本转移到返回器中。轨道器与上升器分离,仅携带返回器飞回地球,着陆于预定着陆场,最终完成采样返回任务。

3.下列对两则材料的分析及评价,不正确的一项是( )(3分)

A.材料一采用举例子、列数字、打比方、作假设、作比较等说明方法,加深读者对“嫦娥五号”探月任务难度的理解。

B.两则材料均使用专业术语,也运用“打水漂”“国际范儿”等词语,形象生动,也便于读者理解作者的观点。

C.材料一是科普文本,语言准确严谨,颇具说服力;材料二是通讯文本,语言略显明快生动,更具感染力。

D.材料一对探月工程的介绍详略得当,重点突出;材料二对“嫦娥六号”69小时的工作介绍条理清晰,层次井然。

4.中国航天的嫦娥探月工程取得巨大成功,请结合材料补充概括嫦娥六个探测器的不同任务。(4分)

(1)“嫦娥一号”开启绕月探测

(2)

(3)

(4)“嫦娥四号”着陆月背探测

(5)

(6)

5.嫦娥系列探月卫星的研发“书写了中国浪漫,展示了中国力量”,请根据材料,结合“嫦娥号”和“鹊桥号”的命名,谈谈你的理解。(6分)

二、阅读下面的文字,完成6~10题。(18分)

王文静:进入互联网时代后,网络文学兴起,适于浏览速读的浅表化文字与普泛、浅显的思想观点似乎也难以为叙事艺术的探索提供机遇,那种需要体味揣摩和思考的文学体验,因为没有需求被理所当然地忽略和搁置了。

王力平:其实,我不大赞同你这个看法。网络文学创作,同样需要探索和创新叙事的艺术。只不过这“叙事”不是那“叙事”,网络文学的大火中,大约飞不出“先锋文学”涅槃的凤凰。

王文静:那么,在当下网络文学、网络剧等艺术形式都把“叙事”作为打开创作局面的途径,意图寻求自身在叙事上的创新可能的时候,文学叙事——我指的是传统文学或者“纯文学”——面对众声喧哗,反而显示出令人不甘心的沉默。那么,这种“令人不甘心的沉默”,是文学的选择,还是社会历史的选择

王力平:首先,你所说的传统文学或者“纯文学”并没有在叙事探索和创新上沉默。新近出版的许多优秀作品,比如胡学文的《有生》、鲁敏的《金色河流》都是在“文学叙事”上有所为的。只不过,他们可能更喜欢静水深流的风格。

其次,传统意义上的文学与网络文学、网络剧创作一样,都有探索和创新叙事形式、方法和技巧的任务,但它们艺术追求的重心是不同的。简单地说,前者是个性化写作,后者是类型化写作。前者是要实现作家独特的审美感悟的形象表达,后者是要满足大众文化消费和娱乐的需求。前者着眼于如何为独特的思想情感内涵创造属于他自己的、唯一的艺术形式,后者着眼于如何把故事讲得更好看、更吸引读者和观众。

从理论上说,我们主张个性化写作应该努力赢得更多的读者,做到雅俗共赏,也主张类型化写作应当努力超越“雷同”“模式”和“俗套”,提升审美品质。但就创作实际而言,承认二者差异化的艺术追求和社会功能,是合理的,也是必要的。换句话说,这种差异化的文学功能和艺术追求,是文学的选择,也是社会历史的选择。

王文静:在中国现代小说发展过程中,正是白话文的推广和使用,促进了古典叙事向现代叙事迈出关键一步。互联网在媒介变革中为语言带来的新变,对于叙事是否能够产生影响

王力平:如果把古典文学与现代文学的差异概括为“叙事”的差异,那么,这种差异远远不是语言的差异,不是文言与白话的差异。而互联网媒介变革带给语言的影响,其实并不是根本性的,“新变”之后的网络文学,语言仍然是白话。互联网媒介变革带给文学的真正的影响,是网络文学的兴起及其通俗化、大众化、娱乐化审美属性。如果说是否会产生影响,眼前显见的是,曾经淡化和取消故事情节的那些主张和努力都已成明日黄花,传统文学或者说纯文学正经历着“故事回归”的压力。

王文静:互联网的技术属性赋予了网友分享、评论、打赏的权利。这些权利意味着叙事的延伸:对于一个正在进行时且可以无限延长的小说文本,无论是点赞还是吐槽,书粉的意见甚至能够影响小说的情节走向。当写作者的叙事权被技术分割给读者时,网络文学是否还有在叙事上向更高一级迭代的可能

王力平:书粉的点赞、吐槽、评论、打赏是一种现场反馈,和过去说书人从书场氛围中得到的听众反馈是相似的。它实际的作用是,听众不喜欢的,不妨一言带过;听众喜欢的,武松故事可以演绎成“武松传”。从本质上说,作者把叙事权让渡给读者,如果只是技术的原因,而不是出于作者的自主选择,这对作品的整体性是有害的,也就难以想象能带动叙事艺术向更高一级迭代。

王文静:早在1936年,本雅明在《讲故事的人》中就预言了“讲故事这门艺术已是日薄西山”,他把叙事能力的衰退归结为现代社会中人的经验的贬值。那么,在互联网日新月异的发展中,人们关于经验的贬值和信息茧房的形成体会得更加明显。一方面,想听故事的人不用去看小说,新闻每天推送的真人真事就足够传奇;另一方面,网络文学机制使其难以与传统文学的叙事节奏和风格同步,那么互联网语境下,叙事何为

王力平:新闻能不能取代小说,显然是另外一个问题。至于“互联网语境下,叙事何为 ”这要看怎样理解“叙事”。如果“叙事”是指网络文学创作,我觉得,网络文学、网络剧都应该研究叙事艺术。具体地说,就是研究通俗化、大众化、娱乐化的叙事艺术,让大众喜闻乐见是这种研究的基本目标和方向。在这里,倒是可以重提普罗普所谓人物在故事中的31种功能、格雷马斯所谓人物的6种功能和3组关联性等,这些对网络文学的类型化写作来说,也许是值得参考和学习的。

如果把“叙事”理解为,在互联网时代,传统意义上的文学叙事如何才能创新发展,那就不能就“叙事”说“叙事”了,而是要从深入新的时代生活说起,从深刻理解当代社会审美意识、不断建构作家自己的审美心理说起,从作家对现实生活独特的审美感悟说起。以作家独特的审美感悟为基础、为依据,才能开始语言形象的创造,才有文学叙事形式、方法和技巧的运用和创新。

坦白地说,这条路崎岖而寂寞。印象中,成就最大的是曹雪芹。鲁迅说:“自有《红楼梦》出来以后,传统的思想和写法都打破了。”不过,为这个“都打破了”,曹雪芹经历了“满径蓬蒿老不华,举家食粥酒常赊。衡门僻巷愁今雨,废馆颓楼梦旧家”,还经历了“披阅十载,增删五次”。这哪里是单纯的形式、方法和技巧所能说尽的。

(摘编自王文静、王力平《叙事的冲动与焦虑——关于文学叙事问题的对话》)

6.下列对原文相关内容的理解和分析,正确的一项是( )(3分)

A.王文静认为进入互联网时代后,网络文学的文字与思想观点的特点无法再为叙事艺术的探索提供机遇,对此王力平不大赞同。

B.王力平以胡学文的《有生》、鲁敏的《金色河流》等优秀作品,证明了传统文学或者“纯文学”并没有停止进行叙事的探索和创新。

C.王力平认为古典文学与现代文学的“叙事”差异包括语言的差异,而互联网媒介变革后的网络文学语言淡化了文学的故事情节。

D.语言形象的创造是文学叙事形式、方法、技巧运用与创新的基础和依据,能体现作家独特的审美感悟。

7.根据王力平的言论,下列说法正确的一项是( )(3分)

A.个性化写作的传统文学与类型化写作的网络文学艺术追求重心不同,但这不妨碍二者互相借鉴,最终融合。

B.作者会对书粉吐槽的部分一笔带过,对点赞、打赏的内容进行演绎,所以网络文学书粉的现场反馈会决定创作的方向。

C.如果一部作品以让大众喜闻乐见为目标来研究通俗化、大众化、娱乐化的叙事艺术,它便是一部网络文学作品。

D.要对传统意义上的文学叙事进行创新与发展,提升审美品质,作者势必要投入大量的时间和精力。

8.下列对这篇访谈的理解和分析,不正确的一项是( )(3分)

A.在提问“网络文学是否还有在叙事上向更高一级迭代的可能”之前,王文静先介绍互联网技术属性赋予网友的权利及对叙事的影响,使问题更清晰具体,易于理解。

B.王力平说“新闻能不能取代小说,显然是另外一个问题”,说明在访谈过程中被访者应始终主动有意识地控制话题,避免离核心话题太远。

C.王力平在回答“互联网语境下,叙事何为 ”的问题时,采取了具体情况具体分析的方法进行讨论,显示出严谨的态度。

D.王文静在与王力平交流的过程中,不只是提问,也表达了自己对某些问题的思考和观点,使访谈的内容更深入,气氛更融洽。

9.下面是小林同学对王文静的问题进行的梳理、总结,选项是根据材料内容对表格进行的补充,其中不正确的一项是( )(3分)

问题 序号 问题内容 问题针对 的对象 问题提出 的角度

1 这种“令人不甘心的沉默”,是文学的选择,还是社会历史的选择 针对传统 文学提问 ③

2 互联网在媒介变革中为语言带来的新变,对于叙事是否能够产生影响 ① 结果会 怎样

3 网络文学是否还有在叙事上向更高一级迭代的可能 针对网络 文学提问 结果会 怎样

4 互联网语境下,叙事何为 ② ④

A.①处应填写“针对文学叙事提问”。

B.②处应填写“针对传统与网络文学提问”。

C.③处应填写“特点是什么”。

D.④处应填写“具体怎么做”。

10.王力平认为网络文学创作在叙事方面应作出怎样的努力 (6分)

答案:

一、1.B B项“需要借助自身携带的特殊敏感器实现”错误,五星红旗的成像效果不需要借助特殊敏感器实现。

2.D D项“轨道器与上升器分离,仅携带返回器飞回地球,着陆于预定着陆场”错误,飞回地球,着陆于预定着陆场的只有返回器。

3.A A项“举例子”错误,材料一未使用“举例子”的说明方法。

4.(2)“嫦娥二号”直入地月转移轨道绕月探测 (3)“嫦娥三号”着陆月球探测 (5)“嫦娥五号”月面采样返回 (6)“嫦娥六号”月背采样返回

5.示例 (1)嫦娥

“浪漫”角度:用嫦娥奔月的神话故事,表现对探索月球的追求。

“力量”角度:①技术突破。“嫦娥六号”完成动态展示国旗、月背采样返回等技术攻坚,表现了探月工程持续探索太空的中国实力。②大国担当。共同进行科研探测,凸显“国际范儿”,表现中国胸怀天下的大国担当。

(2)鹊桥

“浪漫”角度:用牛郎织女借助鹊桥相见的民间故事,表现他们对幸福生活的追求。

“力量”角度:①背面通信桥梁。“鹊桥号”成为人类唯一地球和月球背后通信中继卫星。②背面起飞辅助。“嫦娥六号”借“鹊桥二号”中继星的辅助从月球背面起飞。

二、6.B A项“无法再为叙事艺术的探索提供机遇”错误,原文是“似乎也难以为叙事艺术的探索提供机遇”。C项“淡化了文学的故事情节”错误,根据原文“眼前显见的是,曾经淡化和取消故事情节的那些主张和努力都已成明日黄花”可知,“淡化和取消故事情节的那些主张和努力”均已付之东流。D项“语言形象的创造是文学叙事形式、方法、技巧运用与创新的基础和依据”错误,原文为“以作家独特的审美感悟为基础、为依据,才能开始语言形象的创造,才有文学叙事形式、方法和技巧的运用和创新”。

7.D A项“最终融合”错误,王力平的观点是“承认二者差异化的艺术追求和社会功能,是合理的,也是必要的”,并没有认为二者最终会融合。B项“网络文学书粉的现场反馈会决定创作的方向”说法过于绝对,原文是“作者把叙事权让渡给读者,如果只是技术的原因,而不是出于作者的自主选择,这对作品的整体性是有害的,也就难以想象能带动叙事艺术向更高一级迭代”,可见“决定创作的方向”错误。C项“它便是一部网络文学作品”判断错误,网络文学应该研究通俗化、大众化、娱乐化的叙事艺术,不等于研究通俗化、大众化、娱乐化的叙事艺术就是网络文学作品。

8.B B项“说明在访谈过程中被访者应始终主动有意识地控制话题”错误,始终主动有意识地控制话题的应是采访者。

9.C C项“特点是什么”错误,该问题中虽然有两个“是”,但实际上问的是“这种‘令人不甘心的沉默’”是如何产生的,是在探究原因。

10.①网络文学创作需要探索和创新叙事的形式、方法和技巧,把故事讲得更好看、更吸引读者和观众。(或:网络文学应该研究通俗化、大众化、娱乐化的叙事艺术,让大众喜闻乐见。)②网络文学创作应当努力超越“雷同”“模式”和“俗套”,提升审美品质。③网络文学创作应尽量避免被动分割叙事权,努力使网络文学在叙事上向更高一级迭代。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2026全国版高中语文第一轮

突破练13 新闻传媒类文本阅读

一、阅读下面的文字,完成1~5题。(19分)

材料一 经过几十年的发展,中国航天在新世纪进入新阶段,把深空探测列入重点发展方向之一。对月球的探测也成为焦点,这便是著名的嫦娥探月工程。它正式始于2004年,采用“绕、落、回”三步走发展战略全方位研究月球,目前已经取得了数次任务的巨大成功。

2007年10月24日,“嫦娥一号”探测器由“长征三号甲”火箭送入太空。它实现了在轨1年寿命,“嫦娥奔月”由神话变为现实。

2010年10月1日,“嫦娥二号”发射,这是我国火箭首次将卫星直接送入地月转移轨道,开启绕月探测任务。

2013年12月14日,“嫦娥三号”和“玉兔一号”成功软着陆月球,成为37年内再次访问月球的人类使者。

2018年5月21日,“鹊桥号”乘载“长征四号丙”运载火箭出发,成为人类唯一地球和月球背后通信中继卫星;2019年1月3日,“嫦娥四号”和“玉兔二号”成功着陆月球背面南极-艾特肯盆地。

2021年11月24日,“长征五号”遥五运载火箭在中国文昌航天发射场点火升空,运送“嫦娥五号”探测器至地月转移轨道。“嫦娥五号”是人类在时隔44年后再次尝试获取月球土壤样本,这对中国探月,乃至整个人类探月有着划时代的重要意义。

“嫦娥五号”要面对的技术突破众多,且难度极高。“嫦娥五号”探测器要实现组合体制动绕月、软着陆月球、两种方式采集月壤样本、月球上空交会对接、返回地球并着陆等一系列高难度操作,它的轨道器、着陆器和上升器都需要携带独立却各自功能不同的复杂推进系统。“嫦娥五号”的整体难度可以说是大幅超过1976年的苏联“月球24号”任务。

“嫦娥五号”是嫦娥探月工程中“回”这一步的核心任务,即返回器返回地球。

返回器经由轨道器送到地球附近时,速度会逼近第二宇宙速度(11.2千米/秒),而普通返回式卫星返回地球时基本都是第一宇宙速度(7.9千米/秒)级别。如果以接近11.2千米/秒的速度直接冲进大气层,巨大的摩擦和冲击可能会让返回器焚毁。因此,返回器将采取在大气层边缘多次“打水漂”的滑跃式返回方式,进行多次减速。其中每一次与大气的接触都需要经过精准计算,最终让返回器以安全速度冲入大气,通过气动减速和降落伞减速等方式,准确安全地降落在预定着陆场。

(摘编自《科普中国》)

“嫦娥五号”月球采样返回任务示意图

材料二 2024年6月4日7时38分,“嫦娥六号”上升器携带月球样品自月球背面起飞,3000N发动机工作约6分钟后,成功将上升器送入预定环月轨道。

6月2日至3日,“嫦娥六号”顺利完成在月球背面南极-艾特肯盆地的智能快速采样,并按预定形式将珍贵的月球背面样品封装存放在上升器携带的贮存装置中。

“挖土”是门精细活儿,主打“快稳准”。受限于月球背面中继通信时长,“嫦娥六号”采用快速智能采样技术,将月面采样的有效工作时间缩短至不到20个小时;同时,探测器经受住月背温差考验,克服了测控、光照、电源等难题,通过钻具钻取和机械臂表取两种方式,分别采集了月球样品,实现多点、多样化自动采样。

在“广寒宫”,“嫦娥六号”还“做起了科研”,凸显“国际范儿”。“嫦娥六号”着陆器携带的法国月球氡气探测仪在地月转移、环月阶段和月面工作段均进行了开机工作;携带的欧空局月表负离子分析仪于月面工作段进行了开机工作;安装在着陆器顶部的意大利激光角反射器成为月球背面可用于距离测量的位置控制点。

紧锣密鼓地“挖土”“做科研”之余,“嫦娥六号”探测器还不忘在月球上进行一场神圣的“升旗仪式”。表取完成后,“嫦娥六号”着陆器携带的五星红旗在月球背面成功展开。这是中国首次在月球背面独立动态展示国旗。

光线对于五星红旗的成像效果至关重要,由于“嫦娥六号”是在月球背面着陆,月面光线与旗面角度都发生了变化。为此,研制团队提出多种改进方案,开展多轮方案评估和地面模拟月面成像试验,以保证五星红旗的最佳成像效果。

月面温差大、辐射强,普通材质的五星红旗难以满足要求。研制团队联合武汉纺织大学等单位开展玄武岩纤维旗面的研制攻关,陆续攻克纤维成型、织物织造、印花染色以及旗面与展开机构适配等技术难题,使生产的五星红旗能适应月球表面的恶劣环境。

顺利完成月球样品采样封装后,“嫦娥六号”上升器就要准备月面点火起飞,这是一个高难度科目。众所周知,运载火箭在地球起飞是有一套完备的发射塔架系统的,点火起飞位置也经过精确测算,飞行轨道更是一遍遍计算好的。

与“嫦娥五号”月面起飞相比,“嫦娥六号”从月球背面起飞,无法直接得到地面测控支持,而需要在“鹊桥二号”中继星辅助下,借助自身携带的特殊敏感器实现自主定位、定姿,工程实施难度更大。“嫦娥六号”上升器点火起飞后,先后经历垂直上升、姿态调整和轨道射入三个阶段,顺利进入了预定环月飞行轨道。

后续,在完成交会对接与样品转移、环月等待后,“嫦娥六号”带着“广寒宫宝藏”启程返回地球。

(摘编自《“嫦娥六号”的“月背49小时”》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )(3分)

A.“鹊桥号”是由中国发射的迄今为止人类唯一的地球与月球背面之间的通信中继卫星,它为探测器向地球传回探测数据提供了技术保障。

B.相比“嫦娥五号”,“嫦娥六号”在五星红旗的成像效果和采样封装后的点火起飞方面,难度都更高,需要借助自身携带的特殊敏感器实现。

C.武汉纺织大学等单位与研制团队一起开展玄武岩纤维旗面的研制攻关工作,使生产的五星红旗能适应月面温差大、辐射强的恶劣环境。

D.“嫦娥六号”携带法国月球氡气探测仪、欧空局月表负离子分析仪和意大利激光角反射器均体现中国主张合作探索月球和月球人类共有的理念。

2.根据材料内容,下列对“‘嫦娥五号’月球采样返回任务过程”解读不正确的一项是( )(3分)

A.轨道器需要完成变轨、轨道保持和中途修正。靠近月球后,制动工作,进入环月轨道,携带上升器、着陆器、返回器绕月飞行。

B.着陆器携带上升器,与轨道器、返回器分离,然后着陆月球。着陆器使用打钻和机械臂抓取这两种方式采集高质量月壤样本。

C.月壤采集后,上升器与着陆器分离,离开月球。脱离月球引力后,还需要与携带着返回器的轨道器完成高难度的自动交会对接。

D.上升器把所有样本转移到返回器中。轨道器与上升器分离,仅携带返回器飞回地球,着陆于预定着陆场,最终完成采样返回任务。

3.下列对两则材料的分析及评价,不正确的一项是( )(3分)

A.材料一采用举例子、列数字、打比方、作假设、作比较等说明方法,加深读者对“嫦娥五号”探月任务难度的理解。

B.两则材料均使用专业术语,也运用“打水漂”“国际范儿”等词语,形象生动,也便于读者理解作者的观点。

C.材料一是科普文本,语言准确严谨,颇具说服力;材料二是通讯文本,语言略显明快生动,更具感染力。

D.材料一对探月工程的介绍详略得当,重点突出;材料二对“嫦娥六号”69小时的工作介绍条理清晰,层次井然。

4.中国航天的嫦娥探月工程取得巨大成功,请结合材料补充概括嫦娥六个探测器的不同任务。(4分)

(1)“嫦娥一号”开启绕月探测

(2)

(3)

(4)“嫦娥四号”着陆月背探测

(5)

(6)

5.嫦娥系列探月卫星的研发“书写了中国浪漫,展示了中国力量”,请根据材料,结合“嫦娥号”和“鹊桥号”的命名,谈谈你的理解。(6分)

二、阅读下面的文字,完成6~10题。(18分)

王文静:进入互联网时代后,网络文学兴起,适于浏览速读的浅表化文字与普泛、浅显的思想观点似乎也难以为叙事艺术的探索提供机遇,那种需要体味揣摩和思考的文学体验,因为没有需求被理所当然地忽略和搁置了。

王力平:其实,我不大赞同你这个看法。网络文学创作,同样需要探索和创新叙事的艺术。只不过这“叙事”不是那“叙事”,网络文学的大火中,大约飞不出“先锋文学”涅槃的凤凰。

王文静:那么,在当下网络文学、网络剧等艺术形式都把“叙事”作为打开创作局面的途径,意图寻求自身在叙事上的创新可能的时候,文学叙事——我指的是传统文学或者“纯文学”——面对众声喧哗,反而显示出令人不甘心的沉默。那么,这种“令人不甘心的沉默”,是文学的选择,还是社会历史的选择

王力平:首先,你所说的传统文学或者“纯文学”并没有在叙事探索和创新上沉默。新近出版的许多优秀作品,比如胡学文的《有生》、鲁敏的《金色河流》都是在“文学叙事”上有所为的。只不过,他们可能更喜欢静水深流的风格。

其次,传统意义上的文学与网络文学、网络剧创作一样,都有探索和创新叙事形式、方法和技巧的任务,但它们艺术追求的重心是不同的。简单地说,前者是个性化写作,后者是类型化写作。前者是要实现作家独特的审美感悟的形象表达,后者是要满足大众文化消费和娱乐的需求。前者着眼于如何为独特的思想情感内涵创造属于他自己的、唯一的艺术形式,后者着眼于如何把故事讲得更好看、更吸引读者和观众。

从理论上说,我们主张个性化写作应该努力赢得更多的读者,做到雅俗共赏,也主张类型化写作应当努力超越“雷同”“模式”和“俗套”,提升审美品质。但就创作实际而言,承认二者差异化的艺术追求和社会功能,是合理的,也是必要的。换句话说,这种差异化的文学功能和艺术追求,是文学的选择,也是社会历史的选择。

王文静:在中国现代小说发展过程中,正是白话文的推广和使用,促进了古典叙事向现代叙事迈出关键一步。互联网在媒介变革中为语言带来的新变,对于叙事是否能够产生影响

王力平:如果把古典文学与现代文学的差异概括为“叙事”的差异,那么,这种差异远远不是语言的差异,不是文言与白话的差异。而互联网媒介变革带给语言的影响,其实并不是根本性的,“新变”之后的网络文学,语言仍然是白话。互联网媒介变革带给文学的真正的影响,是网络文学的兴起及其通俗化、大众化、娱乐化审美属性。如果说是否会产生影响,眼前显见的是,曾经淡化和取消故事情节的那些主张和努力都已成明日黄花,传统文学或者说纯文学正经历着“故事回归”的压力。

王文静:互联网的技术属性赋予了网友分享、评论、打赏的权利。这些权利意味着叙事的延伸:对于一个正在进行时且可以无限延长的小说文本,无论是点赞还是吐槽,书粉的意见甚至能够影响小说的情节走向。当写作者的叙事权被技术分割给读者时,网络文学是否还有在叙事上向更高一级迭代的可能

王力平:书粉的点赞、吐槽、评论、打赏是一种现场反馈,和过去说书人从书场氛围中得到的听众反馈是相似的。它实际的作用是,听众不喜欢的,不妨一言带过;听众喜欢的,武松故事可以演绎成“武松传”。从本质上说,作者把叙事权让渡给读者,如果只是技术的原因,而不是出于作者的自主选择,这对作品的整体性是有害的,也就难以想象能带动叙事艺术向更高一级迭代。

王文静:早在1936年,本雅明在《讲故事的人》中就预言了“讲故事这门艺术已是日薄西山”,他把叙事能力的衰退归结为现代社会中人的经验的贬值。那么,在互联网日新月异的发展中,人们关于经验的贬值和信息茧房的形成体会得更加明显。一方面,想听故事的人不用去看小说,新闻每天推送的真人真事就足够传奇;另一方面,网络文学机制使其难以与传统文学的叙事节奏和风格同步,那么互联网语境下,叙事何为

王力平:新闻能不能取代小说,显然是另外一个问题。至于“互联网语境下,叙事何为 ”这要看怎样理解“叙事”。如果“叙事”是指网络文学创作,我觉得,网络文学、网络剧都应该研究叙事艺术。具体地说,就是研究通俗化、大众化、娱乐化的叙事艺术,让大众喜闻乐见是这种研究的基本目标和方向。在这里,倒是可以重提普罗普所谓人物在故事中的31种功能、格雷马斯所谓人物的6种功能和3组关联性等,这些对网络文学的类型化写作来说,也许是值得参考和学习的。

如果把“叙事”理解为,在互联网时代,传统意义上的文学叙事如何才能创新发展,那就不能就“叙事”说“叙事”了,而是要从深入新的时代生活说起,从深刻理解当代社会审美意识、不断建构作家自己的审美心理说起,从作家对现实生活独特的审美感悟说起。以作家独特的审美感悟为基础、为依据,才能开始语言形象的创造,才有文学叙事形式、方法和技巧的运用和创新。

坦白地说,这条路崎岖而寂寞。印象中,成就最大的是曹雪芹。鲁迅说:“自有《红楼梦》出来以后,传统的思想和写法都打破了。”不过,为这个“都打破了”,曹雪芹经历了“满径蓬蒿老不华,举家食粥酒常赊。衡门僻巷愁今雨,废馆颓楼梦旧家”,还经历了“披阅十载,增删五次”。这哪里是单纯的形式、方法和技巧所能说尽的。

(摘编自王文静、王力平《叙事的冲动与焦虑——关于文学叙事问题的对话》)

6.下列对原文相关内容的理解和分析,正确的一项是( )(3分)

A.王文静认为进入互联网时代后,网络文学的文字与思想观点的特点无法再为叙事艺术的探索提供机遇,对此王力平不大赞同。

B.王力平以胡学文的《有生》、鲁敏的《金色河流》等优秀作品,证明了传统文学或者“纯文学”并没有停止进行叙事的探索和创新。

C.王力平认为古典文学与现代文学的“叙事”差异包括语言的差异,而互联网媒介变革后的网络文学语言淡化了文学的故事情节。

D.语言形象的创造是文学叙事形式、方法、技巧运用与创新的基础和依据,能体现作家独特的审美感悟。

7.根据王力平的言论,下列说法正确的一项是( )(3分)

A.个性化写作的传统文学与类型化写作的网络文学艺术追求重心不同,但这不妨碍二者互相借鉴,最终融合。

B.作者会对书粉吐槽的部分一笔带过,对点赞、打赏的内容进行演绎,所以网络文学书粉的现场反馈会决定创作的方向。

C.如果一部作品以让大众喜闻乐见为目标来研究通俗化、大众化、娱乐化的叙事艺术,它便是一部网络文学作品。

D.要对传统意义上的文学叙事进行创新与发展,提升审美品质,作者势必要投入大量的时间和精力。

8.下列对这篇访谈的理解和分析,不正确的一项是( )(3分)

A.在提问“网络文学是否还有在叙事上向更高一级迭代的可能”之前,王文静先介绍互联网技术属性赋予网友的权利及对叙事的影响,使问题更清晰具体,易于理解。

B.王力平说“新闻能不能取代小说,显然是另外一个问题”,说明在访谈过程中被访者应始终主动有意识地控制话题,避免离核心话题太远。

C.王力平在回答“互联网语境下,叙事何为 ”的问题时,采取了具体情况具体分析的方法进行讨论,显示出严谨的态度。

D.王文静在与王力平交流的过程中,不只是提问,也表达了自己对某些问题的思考和观点,使访谈的内容更深入,气氛更融洽。

9.下面是小林同学对王文静的问题进行的梳理、总结,选项是根据材料内容对表格进行的补充,其中不正确的一项是( )(3分)

问题 序号 问题内容 问题针对 的对象 问题提出 的角度

1 这种“令人不甘心的沉默”,是文学的选择,还是社会历史的选择 针对传统 文学提问 ③

2 互联网在媒介变革中为语言带来的新变,对于叙事是否能够产生影响 ① 结果会 怎样

3 网络文学是否还有在叙事上向更高一级迭代的可能 针对网络 文学提问 结果会 怎样

4 互联网语境下,叙事何为 ② ④

A.①处应填写“针对文学叙事提问”。

B.②处应填写“针对传统与网络文学提问”。

C.③处应填写“特点是什么”。

D.④处应填写“具体怎么做”。

10.王力平认为网络文学创作在叙事方面应作出怎样的努力 (6分)

答案:

一、1.B B项“需要借助自身携带的特殊敏感器实现”错误,五星红旗的成像效果不需要借助特殊敏感器实现。

2.D D项“轨道器与上升器分离,仅携带返回器飞回地球,着陆于预定着陆场”错误,飞回地球,着陆于预定着陆场的只有返回器。

3.A A项“举例子”错误,材料一未使用“举例子”的说明方法。

4.(2)“嫦娥二号”直入地月转移轨道绕月探测 (3)“嫦娥三号”着陆月球探测 (5)“嫦娥五号”月面采样返回 (6)“嫦娥六号”月背采样返回

5.示例 (1)嫦娥

“浪漫”角度:用嫦娥奔月的神话故事,表现对探索月球的追求。

“力量”角度:①技术突破。“嫦娥六号”完成动态展示国旗、月背采样返回等技术攻坚,表现了探月工程持续探索太空的中国实力。②大国担当。共同进行科研探测,凸显“国际范儿”,表现中国胸怀天下的大国担当。

(2)鹊桥

“浪漫”角度:用牛郎织女借助鹊桥相见的民间故事,表现他们对幸福生活的追求。

“力量”角度:①背面通信桥梁。“鹊桥号”成为人类唯一地球和月球背后通信中继卫星。②背面起飞辅助。“嫦娥六号”借“鹊桥二号”中继星的辅助从月球背面起飞。

二、6.B A项“无法再为叙事艺术的探索提供机遇”错误,原文是“似乎也难以为叙事艺术的探索提供机遇”。C项“淡化了文学的故事情节”错误,根据原文“眼前显见的是,曾经淡化和取消故事情节的那些主张和努力都已成明日黄花”可知,“淡化和取消故事情节的那些主张和努力”均已付之东流。D项“语言形象的创造是文学叙事形式、方法、技巧运用与创新的基础和依据”错误,原文为“以作家独特的审美感悟为基础、为依据,才能开始语言形象的创造,才有文学叙事形式、方法和技巧的运用和创新”。

7.D A项“最终融合”错误,王力平的观点是“承认二者差异化的艺术追求和社会功能,是合理的,也是必要的”,并没有认为二者最终会融合。B项“网络文学书粉的现场反馈会决定创作的方向”说法过于绝对,原文是“作者把叙事权让渡给读者,如果只是技术的原因,而不是出于作者的自主选择,这对作品的整体性是有害的,也就难以想象能带动叙事艺术向更高一级迭代”,可见“决定创作的方向”错误。C项“它便是一部网络文学作品”判断错误,网络文学应该研究通俗化、大众化、娱乐化的叙事艺术,不等于研究通俗化、大众化、娱乐化的叙事艺术就是网络文学作品。

8.B B项“说明在访谈过程中被访者应始终主动有意识地控制话题”错误,始终主动有意识地控制话题的应是采访者。

9.C C项“特点是什么”错误,该问题中虽然有两个“是”,但实际上问的是“这种‘令人不甘心的沉默’”是如何产生的,是在探究原因。

10.①网络文学创作需要探索和创新叙事的形式、方法和技巧,把故事讲得更好看、更吸引读者和观众。(或:网络文学应该研究通俗化、大众化、娱乐化的叙事艺术,让大众喜闻乐见。)②网络文学创作应当努力超越“雷同”“模式”和“俗套”,提升审美品质。③网络文学创作应尽量避免被动分割叙事权,努力使网络文学在叙事上向更高一级迭代。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录