12《词四首》课件(共33张PPT)

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

词,唐五代兴起的一种配乐歌唱诗体。产生于隋唐之际,中唐后有较多文人从事创作,晚唐五代渐趋繁荣,鼎盛时期出现在宋朝。

词是古代诗歌的一个分支,原来也称曲、曲子词,因句子参差不齐而称长短句,而最常见的是“词”这个名称,相当于现在的歌词。

词,早先都是入乐的,要按照曲调的要求来写,所以作词又叫“填词”。每一个曲调都有一个名称,叫“词牌”。 词牌规定词的字数、句数和平仄声韵。

按字数多少分小令(58字以内)、中调(59-90字)和长调(91字以上)三种。词从结构上看多数是分段的,称为上片和下片或上阕和下阕。上下片句式有完全相同的,有不同或不完全相同的。

渔家傲

范

仲

淹

范仲淹,字希文。北宋政治家、文学家。和包拯同朝,为北宋名臣,吴县(今属江苏)人。少贫好学,常以天下为己任,有敢言之名。多次上书批评当时的宰相,而三次被贬。

背景:1038年西夏李元昊称帝后,连年侵宋。由于积贫积弱,边防空虚,宋军一败于延州,再败于好水川,三败于定川寨。宋仁宗康定元年,范仲淹任陕西经略副使兼知延州,抵御西夏。他在西北边塞生活达四年之久,对边地生活与士兵的疾苦有较深理解,治军颇有成效。当地民谣:“军中有一范,西贼闻之惊破胆。”西夏不但不敢

入侵,还称他为“胸中自有数

万甲兵”,这首词就作于此时。

赏析:

1.上下阕分别写什么?

上阕侧重写景、下阕则侧重抒情。

2.该词写的是何时何地的景色?哪个字统领了全部景色的特点?

描写塞下秋景。用一个“异”字统领。

衡阳雁去无留意:“衡阳雁去”,实为“雁去衡阳”,“无留意”

用拟人手法写人的感受,突出边塞的异常苦寒:雁尚且无留恋

之情,将士又何以忍受?

四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭:边声“连角起”

表明战事紧,“孤城闭”暗示敌人强恶,戒备森严。再加上群山

连绵,狼烟落日,构成一幅边塞黄昏的苍凉景色。

上阕写景:渲染荒凉萧瑟气氛。

3.下阕哪个字点明了作者在诗中的感情?

人不寐,将军白发征夫泪。 泪——哀伤!

“不寐”的是将军也是征夫,流下的是思念家乡的泪,更是功业无成、壮志未酬的英雄泪!表现了作者慷慨悲壮的爱国情怀,也含蓄表达了作者对朝廷腐朽、软弱,不修武备、不重边功的愤懑不平。

4.为什么会这样?词中哪句点明了原因?

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。全词的核心,运用了东汉窦宪出击匈奴至燕然山,刻石记功的典故,“浊酒”表明边塞生活艰苦,也是情感的寄托,“家万里”表现了思乡心切。“燕然未勒归无计” 慨叹功业未建,边患未除归乡无期。

本句揭示了作者和征夫们的的矛盾心理:既思念万里之外的家乡,却又为家国未定,功业难成而不甘归退。

小结:

上阕写景—异;雁去、边声、孤城、长烟、落日

—渲染荒凉萧瑟气氛。

下阕抒情—泪;家万里、归无计、羌管悠、霜满地、燕然未勒

—抒发思乡报国之情。

表现手法:借景抒情。 营造意境:苍凉悲壮,沉郁雄浑。

主旨:这首词通过写边塞的战地风光,表现了戍边将士塞外生活的

艰辛和忧国思乡、孤独愁苦的心情,表达了作者对朝廷腐朽

软弱、不修武备、不重边功的愤懑不平之情。

词的意境悲凉壮阔,形象鲜明生动,读来真切感人。范仲淹以其守边的实际经历首创边塞词,一扫花间派柔靡无骨的词风,为苏、辛豪放词开辟先路。

牛刀小试——

1.点明地域和季节的句子是: 塞下秋来风景异。

2.写边地天气渐寒,北雁南飞的句子:衡阳雁去无留意。

3.边地战事吃紧,戒备森然(边塞的悲凉)的句子,描述一下:

千嶂里,长烟落日孤城闭。群山连绵,炊烟袅袅,夕阳西下,

一座孤城紧紧关闭。表现了边塞的悲凉。

4.表现战士们思念家乡又渴望建功立业的矛盾心情的句子:

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。

5.夜寒霜重,笛声凄然的句子:羌管悠悠霜满地。

6.以互文的形式写出将士有家难回,

功业难成,哀伤流泪的句子:

人不寐,将军白发征夫泪。

江城子

密

州

出

猎

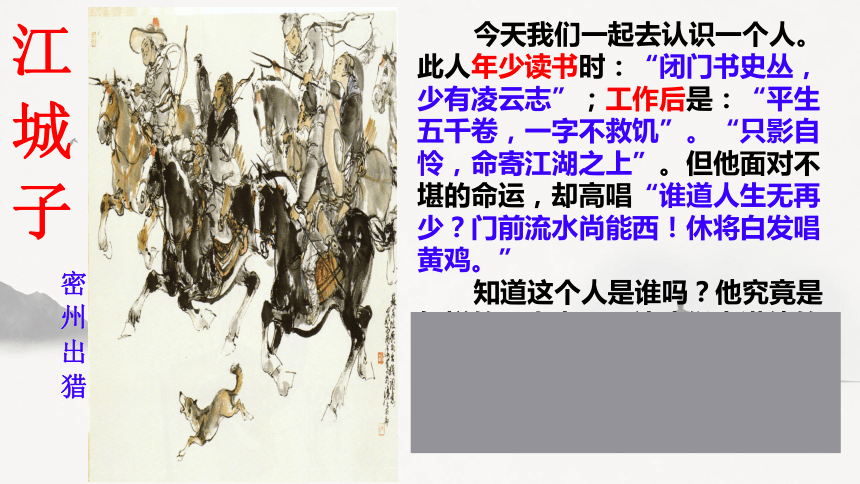

今天我们一起去认识一个人。此人年少读书时:“闭门书史丛,少有凌云志”;工作后是:“平生五千卷,一字不救饥”。“只影自怜,命寄江湖之上”。但他面对不堪的命运,却高唱“谁道人生无再少?门前流水尚能西!休将白发唱黄鸡。”

知道这个人是谁吗?他究竟是怎样的一个人呢?让我们走进他的词作《江城子·密州出猎》,去领略他独特的个性风采。

苏轼,字子瞻,号东坡居士。诗、词、文、书、画均卓然大家。为“唐宋八大家”之一。

与父苏洵、弟苏辙,合称“三苏”;散文与欧阳修并称“欧苏”;诗歌与黄庭坚并称“苏黄”;词与辛弃疾并称“苏辛”;书法与黄庭坚、米芾、蔡襄并称“四大家”。

苏轼是豪放词派的创始人,但细数《东坡乐府》,340多首传世之作中,称得上“豪放”不过十分之一。实际上他是豪放婉约两擅长的。

《江城子·密州出猎》是一首最为典型的豪放词。苏轼因对王安石变法持不同政见而自请外任。朝廷派他去当杭州通判,三年任满转任密州太守。当时西北方的西夏和辽不断袭扰边境。苏轼爱国心切、一贯主张抗敌御侮,年届“不惑而雄心勃勃”,不但尽力解除人民的疾苦,且时刻准备驰骋疆场,为国效力。他在这年十月中,祭常山回来,与同僚猎于铁沟、黄茅冈,作此词。

江城子·密州出猎 苏轼

老夫/聊发/少年狂,左牵黄,右擎苍,锦帽/貂裘,千骑/卷平冈。为报/倾城/随/太守,亲射虎,看孙郎。

酒酣/胸胆/尚开张。鬓微霜,又何妨!持节/云中,何日/遣冯唐?会挽/雕弓/如/满月,西北望,射天狼。

赏析:

1.上阕描绘的是怎样的内容?哪个字写出了他当时的心情?

描绘出猎时的盛大场面。 狂!

狂在装备齐全,随从众多;

狂在百姓倾城,观看狩猎;

狂在自比孙郎,乘马射虎。

刻画了一个雄心勃勃、英武豪迈的形象。

2.上阕描绘这样盛大的出猎,目的是什么?

上阕写出猎的盛况,表现了他英武的身姿;又将自己与孙权相

比,表达了词人非凡的气概;也为下阕抒情作铺垫。

3.下阕哪个词抒发了他的情怀?表现在哪些诗句上?

开张——豪壮!

鬓微霜,又何妨!(谁道人生无再少?门前流水尚能西!休将白发

唱黄鸡)两鬓虽有微霜,可自己根本不衰老,尚有用武之地。

持节云中,何日遣冯唐?运用典故,意在希望朝廷能够重用他,

给他机会去建功立业。

会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。

表达了自己杀敌报国的志向。

4.本词引用了哪些典故?分别表达了作者什么情感?

亲射虎,看孙郎。

自喻孙权,虽年纪已老,仍有少年狂气,意气奋发。

持节云中,何日遣冯唐?

以魏尚自喻,希望朝廷能像派冯唐赦魏尚那样重用自己。

会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。

表达了自己要报效国家、抵御入侵者、建功立业的决心。

5.这首词叙写了一件什么事情?塑造了一个怎样的形象?

叙写身为太守的词人一次出猎,全城人们跟随观看的壮观情景。

上阕叙述密州出猎的盛况,塑造了一个威风凛凛、挽弓劲射,豪迈刚健的英武太守形象;下阕抒建功立业的豪情,塑造了一个豪气十足、狂放不羁、征战沙场、保家卫国的英雄形象。

结合这首词内容,分析苏轼词的豪放特点:

1.内容(题材):写的是出猎时的豪迈景象,骑马、射箭、狂奔过山冈,种种情景都勇猛雄健。

2.思想感情:表达的是为国立功的雄心壮志。

3.语言风格:用词铿锵有力,壮丽而不纤巧。

主旨:这首词上片描绘出猎时的盛大场面,下片借历史典故抒发作者杀敌报国的豪情壮志,表达了为国效命的坚定决心,并委婉地表达了期盼得到朝廷重用的愿望。

面对仕途的打击,相较于苏东坡:柳宗元太忧郁;白居易太伤感;屈原太悲壮;柳永太缠绵。面对厄运,我们更乐于选择苏东坡的潇洒飘逸 、超拔洒脱、乐观开朗、豪情满怀在人生中还有比成功和幸福更重要的东西,那就是凌驾于一切祸福之上的豁达胸怀! —— 周国平

读苏东坡的诗文,你会心胸无限开阔——

大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。 《念奴娇 赤壁怀古》

读苏东坡的诗文,你会更加热爱生活——

水光潋liàn滟yàn晴方好,山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。 《饮湖上初晴后雨》

读苏东坡的诗文,你会更加热爱生命——

谁道人生无再少,门前流水尚能西,休将白发唱黄鸡。《浣溪沙》

他苏东坡的诗文,让你面对人生凄风苦雨时,依然从容坦荡——

竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。《定风波》

苏东坡的诗文,让你历经生命坎坷磨难时,一笑而过——

何处无月,何处无竹柏,但少闲人如吾两人者耳。《记承天寺夜游》

亲人别离,他在宽慰祝福中怡然——

人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。 《水调歌头》

江城子·乙卯正月二十日夜记梦 苏轼

十年生死两茫茫,不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

“乙卯”年指的是宋神宗熙宁八年,其时苏东坡任密州(今山东诸城)知州,年已四十。正月二十日这天夜里,他梦见爱妻王弗,便写下了这首“有声当彻天,有泪当彻泉”(陈师道语)的悼亡词。

——这就是苏轼!

破阵子

辛弃疾,字幼安,号稼轩。他一生以抗金报国自任,理想不能实现,遂将满腔忠愤寄予词。其词悲壮豪放,慷慨悲壮,抒发爱国精神,且题材广泛,继承和发展了苏轼的豪放派词风,成为宋词豪放派的代表。和苏轼并称苏辛,有《稼轩长短句》。

破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之 辛弃疾

醉里/挑灯/看剑,梦回/吹角/连营。八百里/分麾下炙,五十弦/翻塞外声。沙场/秋点兵。

马作/的卢/飞快,弓如/霹雳/弦惊。了却/君王/天下事,赢得/生前/身后名。可怜/白发生!

这是辛弃疾赠给好友陈亮的,二人均为南宋著名词人,都坚决主张抗金,收复中原。共同志向使他们成为知心朋友。时辛弃疾已辞官在江西上饶农村闲居,但心中时刻不忘杀敌立功,统一祖国。

陈亮,力主抗金。所作文章,笔力纵横驰骋,气势慷慨激昂。曾多次上书,痛斥秦桧奸邪,倡言完成祖国统一大业。曾两次被诬入狱。

辛弃疾,一生坚决主张抗金。词作热情洋溢,慷慨悲壮,笔力雄厚。抗金建议均未被采纳,并遭到主和派打击,长期落职闲居。

赏析:

1.作者为什么“醉”?醉后“挑灯看剑”说明了什么?

闲居在家,没机会去战场,只能在梦中回到连营。宝剑伴着他征战杀敌,是曾经的戎马生涯的见证。

说明了诗人时刻不忘杀敌报国。①闲居在家,内心愁闷,借酒浇愁,渴望挥师北伐,却只能带着这样的渴望在梦中回到连营。

②虚实结合,实写醉后灯下“看剑”。虚写“梦回”军营生活及点兵出征的场景。通过“醉里”和“梦回”的情景,表现作者渴望驰骋沙场、杀敌报国的壮志和壮志难酬的无奈、悲愤。

③三个富有特征性的动作,塑造了一个心情苦闷、时刻不忘杀敌报国的壮士形象。

④醉里挑灯看剑:动作、神态、细节描写,写出词人醉后挑灯看剑,渴望早日奔赴杀敌战场的急切心情。

2.这种愿望在词中表现在哪些诗句上?

梦回吹角连营……赢得生前身后名。

3.上述几句写了哪些方面内容?

军营生活:八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声。沙场秋点兵。从分食牛肉、翻奏战歌、检阅军队具体描绘渲染了军中的战斗生活气息,表现了官兵们昂扬的斗志。

战斗场面:马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。生动地描绘了惊险激烈的战斗场面,进一步刻画了冲锋陷阵、杀敌报国的抗战英雄形象。使读者对爱国将士们冲锋陷阵,所向无前的英勇气概,历历如在目前。

雄心壮志:了却君王天下事,赢得生前身后名。完成大业、赢取功名 ,这里洋溢着作者的爱国热情和雄心壮志。

4.这首壮词“壮”在何处?

“壮”在军营生活场面:分麾下炙(分食牛肉);

翻塞外声(奏悲壮战歌);沙场秋点兵(沙场阅兵)

“壮”在战斗场面:马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。

战马像的卢马那样飞奔,放箭的弓弦如雷鸣般使人心惊。

“壮”在爱国情感:冲锋陷阵、杀敌报国的爱国激情和壮志难酬、

报国无门的极大悲愤。

雄壮!壮烈!豪壮!

5.了却君王天下事(收复中原,统一国家),“可怜白发生”中“可怜”一词表现了作者怎样的心情?

一切只是梦中的回想,现实中,仍然是壮志难酬,无奈空有报国志,又怎能抵挡得了岁月蹉跎,白发丛生!何等悲愤!何等苍凉!

结句感情从刚才的豪壮中陡然跌落,表达了诗人壮志难酬,报国无门的悲愤心情。 悲壮!

结构层次:

一、实写醉态:醉里挑灯看剑

二、虚写梦境:梦回吹角连营。八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声,

沙场秋点兵。马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。了却君王

天下事,赢得生前身后名。

三、实写现实:可怜白发生!

6.该词的上下片各写了什么内容?试用一句话概括。

上片:描述军旅生活,渴望再有机会杀敌立功;

下片:描述战斗场面,抒发壮志不遂的抑郁。

小结:

这首词托名为安慰朋友,实则是抒发词人自己对青年时代抗金的战斗生活的念念不忘之情,以及坚决恢复中原,建功立业的壮志,还有壮志难酬的悲愤。

主题:

通过对军旅生活的几个场景和战斗场景的描写,抒发渴望杀敌报国、建功立业的爱国热情和报国无门、壮志难酬的沉痛和悲愤之情。

你知道中国历史上有哪些了不起的女性呢?

两千多年的封建时代为何了不起的女性屈指可数?

封建制度对女性的奴役和压迫。男尊女卑、三从四德、女子无才便是德……

封建制度对女性如此奴役,为何仍有女性名垂青史?

不可屈服的灵魂,向死而生的美好追求

秋瑾jǐn,原名秋闺瑾,字璿xuán卿,号竞雄,别号鉴湖女侠。祖籍浙江山阴(今绍兴市),出生于福建厦门。蔑视封建礼法,提倡男女平等,常以花木兰,秦良玉自喻。性豪侠,习文练武,喜男装。出身封建家庭,幼怀大志,性格豪放,酷爱诗文和骑马击剑,能文能武,敢说敢为。

秋瑾自幼许配给富家公子王廷均为妻,志趣不合,情同冰炭。

1903年春,王廷均用钱捐得户部主事官职,秋瑾随夫入京。时值八国联军入侵后不久,她目睹民族危机的深重和清政府的腐败,决心献身救国事业,而其夫无心国事。中秋节,秋瑾与丈夫王廷均发生冲突,离家出走,寓居北京阜城门外泰顺客栈,后由吴芝瑛出面调解,而秋瑾下决心冲破家庭牢笼,投身革命。不久即东渡日本留学。这首词是她在1903年中秋节的述怀之作,反映了她在封建婚姻家庭和旧礼教的束缚中,走向革命道路前夕的苦闷彷徨和投身革命的雄心壮志。

秋瑾又是中国近代文学史上杰出的女才子,其诗词既有女子的“柔婉细腻”,又有男儿的“豪迈劲爽”,刚柔相济,阴阳相和,体现了一种“中和之美”和独具魅力的“女性情怀”。

满 江 红 秋瑾

小住京华,早又是,中秋佳节。为篱下黄花开遍,秋容如拭。四面歌残终破楚,八年风味徒思浙。苦将侬强派作蛾眉,殊未屑!

身不得,男儿列,心却比,男儿烈。算平生肝胆,因人常热,俗子胸襟谁识我?英雄末路当磨折。莽红尘,何处觅知音?青衫湿!

赏析:

小住京华,早又是,中秋佳节。

我在京城小住时日,转眼又到中秋佳节。

简洁地交代写作地点,时间和作者心绪。

“小住京华”是说在京居住时间未久,

“早又是”传神地把作者对时光飞逝、年

华飞度的感叹全都暗暗泄漏出来。

为篱下,黄花开遍,秋容如拭。

篱笆下的菊花都已盛开,秋色明净,就像刚刚擦洗过一般。

化用陶渊明“采菊东篱下”和李清照“人比黄花瘦”的诗句。 中秋佳节应是家人团聚的日子,秋天的风景本应是令人赏心悦目的美景,而作者却寓居客栈,不免有“人比黄花瘦”的冷落之感。美好的节日,明丽的秋景,都不能抹去国难心愁,乐景反衬哀情。

四面歌残终破楚,八年风味徒思浙。

四面的歌声渐歇,我也终如汉之破楚,突破了家庭的牢笼,结婚以来八年的感受,只思恋自己的故乡浙江。

用《史记·项羽本纪》中汉军破楚的故事,表达对时局的忧虑,又比喻说明自己终于冲破家庭牢笼。

苦将侬,强派作蛾眉,殊未屑!

他们苦苦地想让我做一个贵妇人,我是多么的不屑啊!

“苦将侬,强派作蛾眉”说明表面风光的贵妇人生活,实是奴仆

不如的“八年风味”。

“殊未屑”强烈地表明不屑作女儿身,不甘受各种束缚。

这几句道出了命运的不公,表现了词人与天命抗争、与传统决裂的勇气和决心,表达了决心报效国家的愿望。

身不得,男儿列,心却比,男儿烈。

我虽不能化身男子,加入男儿行列,但我的心比男子的更刚烈。

短句:节奏明快,格调高昂,豪迈雄健,铿锵有力。

“列“与”烈”,“身”与“心”的对比,写出了词人不是男儿胜似男儿的豪迈气概,表现了作者不甘为女子的激越愤慨和英雄情怀。描绘了一个巾帼英雄的形象。

算平生肝胆,因人常热,

平生对国对民赤胆忠心,国家民族的危难常使我热血沸腾。

汉时梁鸿不趁他人热灶烧火煮饭。典故“不因人热”本指梁鸿为人孤傲,不依靠他人。“因人常热”反用其意,是“心却比,男儿烈”的具体表现。

“肝胆”:肝胆相照,对人一片赤诚。表明自己素有济世情怀。

俗子胸襟谁识我?英雄末路当磨折。

那些俗人,心胸狭窄,怎么能懂我呢?英雄在无路可走的时候,难免要经受磨难挫折。

“俗子”泛指国难当头所有醉生梦死,阻挠进步力量的人物,

也指自己的丈夫王廷钧。

“英雄”是指胸怀壮志勇于实践之人,作者用以自比。

莽红尘,何处觅知音?青衫湿!

在这莽莽红尘之中,哪里才能寻觅到以拯救民族危亡为己任的知音呢?眼泪打湿了我的衣襟。

“青衫湿”出自白居易《琵琶行》中的“江州司马青衫湿”。作者的心态从高昂悲愤趋于冷静,表达了知音难觅的孤寂与苦闷,充满了没能冲出家庭、走向社会、参与革命斗争的忧郁和感慨。

概括文章内容:

上片:回顾过往生活; 下片:思虑未来前途。

课堂小结:

这首词通过层层表述,曲折地反映作者在封建婚姻家庭和旧礼教的束缚中,走向革命道路前夕的苦闷彷徨和投身革命的雄心壮志。格调高昂,语言刚健清新。

1912年,孙中山为秋瑾烈士题词:

“巾帼英雄”。

1939年周恩来题词:

“勿忘鉴湖女侠之遗风,望为我越东女儿争光。”

向秋瑾学习

词,唐五代兴起的一种配乐歌唱诗体。产生于隋唐之际,中唐后有较多文人从事创作,晚唐五代渐趋繁荣,鼎盛时期出现在宋朝。

词是古代诗歌的一个分支,原来也称曲、曲子词,因句子参差不齐而称长短句,而最常见的是“词”这个名称,相当于现在的歌词。

词,早先都是入乐的,要按照曲调的要求来写,所以作词又叫“填词”。每一个曲调都有一个名称,叫“词牌”。 词牌规定词的字数、句数和平仄声韵。

按字数多少分小令(58字以内)、中调(59-90字)和长调(91字以上)三种。词从结构上看多数是分段的,称为上片和下片或上阕和下阕。上下片句式有完全相同的,有不同或不完全相同的。

渔家傲

范

仲

淹

范仲淹,字希文。北宋政治家、文学家。和包拯同朝,为北宋名臣,吴县(今属江苏)人。少贫好学,常以天下为己任,有敢言之名。多次上书批评当时的宰相,而三次被贬。

背景:1038年西夏李元昊称帝后,连年侵宋。由于积贫积弱,边防空虚,宋军一败于延州,再败于好水川,三败于定川寨。宋仁宗康定元年,范仲淹任陕西经略副使兼知延州,抵御西夏。他在西北边塞生活达四年之久,对边地生活与士兵的疾苦有较深理解,治军颇有成效。当地民谣:“军中有一范,西贼闻之惊破胆。”西夏不但不敢

入侵,还称他为“胸中自有数

万甲兵”,这首词就作于此时。

赏析:

1.上下阕分别写什么?

上阕侧重写景、下阕则侧重抒情。

2.该词写的是何时何地的景色?哪个字统领了全部景色的特点?

描写塞下秋景。用一个“异”字统领。

衡阳雁去无留意:“衡阳雁去”,实为“雁去衡阳”,“无留意”

用拟人手法写人的感受,突出边塞的异常苦寒:雁尚且无留恋

之情,将士又何以忍受?

四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭:边声“连角起”

表明战事紧,“孤城闭”暗示敌人强恶,戒备森严。再加上群山

连绵,狼烟落日,构成一幅边塞黄昏的苍凉景色。

上阕写景:渲染荒凉萧瑟气氛。

3.下阕哪个字点明了作者在诗中的感情?

人不寐,将军白发征夫泪。 泪——哀伤!

“不寐”的是将军也是征夫,流下的是思念家乡的泪,更是功业无成、壮志未酬的英雄泪!表现了作者慷慨悲壮的爱国情怀,也含蓄表达了作者对朝廷腐朽、软弱,不修武备、不重边功的愤懑不平。

4.为什么会这样?词中哪句点明了原因?

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。全词的核心,运用了东汉窦宪出击匈奴至燕然山,刻石记功的典故,“浊酒”表明边塞生活艰苦,也是情感的寄托,“家万里”表现了思乡心切。“燕然未勒归无计” 慨叹功业未建,边患未除归乡无期。

本句揭示了作者和征夫们的的矛盾心理:既思念万里之外的家乡,却又为家国未定,功业难成而不甘归退。

小结:

上阕写景—异;雁去、边声、孤城、长烟、落日

—渲染荒凉萧瑟气氛。

下阕抒情—泪;家万里、归无计、羌管悠、霜满地、燕然未勒

—抒发思乡报国之情。

表现手法:借景抒情。 营造意境:苍凉悲壮,沉郁雄浑。

主旨:这首词通过写边塞的战地风光,表现了戍边将士塞外生活的

艰辛和忧国思乡、孤独愁苦的心情,表达了作者对朝廷腐朽

软弱、不修武备、不重边功的愤懑不平之情。

词的意境悲凉壮阔,形象鲜明生动,读来真切感人。范仲淹以其守边的实际经历首创边塞词,一扫花间派柔靡无骨的词风,为苏、辛豪放词开辟先路。

牛刀小试——

1.点明地域和季节的句子是: 塞下秋来风景异。

2.写边地天气渐寒,北雁南飞的句子:衡阳雁去无留意。

3.边地战事吃紧,戒备森然(边塞的悲凉)的句子,描述一下:

千嶂里,长烟落日孤城闭。群山连绵,炊烟袅袅,夕阳西下,

一座孤城紧紧关闭。表现了边塞的悲凉。

4.表现战士们思念家乡又渴望建功立业的矛盾心情的句子:

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。

5.夜寒霜重,笛声凄然的句子:羌管悠悠霜满地。

6.以互文的形式写出将士有家难回,

功业难成,哀伤流泪的句子:

人不寐,将军白发征夫泪。

江城子

密

州

出

猎

今天我们一起去认识一个人。此人年少读书时:“闭门书史丛,少有凌云志”;工作后是:“平生五千卷,一字不救饥”。“只影自怜,命寄江湖之上”。但他面对不堪的命运,却高唱“谁道人生无再少?门前流水尚能西!休将白发唱黄鸡。”

知道这个人是谁吗?他究竟是怎样的一个人呢?让我们走进他的词作《江城子·密州出猎》,去领略他独特的个性风采。

苏轼,字子瞻,号东坡居士。诗、词、文、书、画均卓然大家。为“唐宋八大家”之一。

与父苏洵、弟苏辙,合称“三苏”;散文与欧阳修并称“欧苏”;诗歌与黄庭坚并称“苏黄”;词与辛弃疾并称“苏辛”;书法与黄庭坚、米芾、蔡襄并称“四大家”。

苏轼是豪放词派的创始人,但细数《东坡乐府》,340多首传世之作中,称得上“豪放”不过十分之一。实际上他是豪放婉约两擅长的。

《江城子·密州出猎》是一首最为典型的豪放词。苏轼因对王安石变法持不同政见而自请外任。朝廷派他去当杭州通判,三年任满转任密州太守。当时西北方的西夏和辽不断袭扰边境。苏轼爱国心切、一贯主张抗敌御侮,年届“不惑而雄心勃勃”,不但尽力解除人民的疾苦,且时刻准备驰骋疆场,为国效力。他在这年十月中,祭常山回来,与同僚猎于铁沟、黄茅冈,作此词。

江城子·密州出猎 苏轼

老夫/聊发/少年狂,左牵黄,右擎苍,锦帽/貂裘,千骑/卷平冈。为报/倾城/随/太守,亲射虎,看孙郎。

酒酣/胸胆/尚开张。鬓微霜,又何妨!持节/云中,何日/遣冯唐?会挽/雕弓/如/满月,西北望,射天狼。

赏析:

1.上阕描绘的是怎样的内容?哪个字写出了他当时的心情?

描绘出猎时的盛大场面。 狂!

狂在装备齐全,随从众多;

狂在百姓倾城,观看狩猎;

狂在自比孙郎,乘马射虎。

刻画了一个雄心勃勃、英武豪迈的形象。

2.上阕描绘这样盛大的出猎,目的是什么?

上阕写出猎的盛况,表现了他英武的身姿;又将自己与孙权相

比,表达了词人非凡的气概;也为下阕抒情作铺垫。

3.下阕哪个词抒发了他的情怀?表现在哪些诗句上?

开张——豪壮!

鬓微霜,又何妨!(谁道人生无再少?门前流水尚能西!休将白发

唱黄鸡)两鬓虽有微霜,可自己根本不衰老,尚有用武之地。

持节云中,何日遣冯唐?运用典故,意在希望朝廷能够重用他,

给他机会去建功立业。

会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。

表达了自己杀敌报国的志向。

4.本词引用了哪些典故?分别表达了作者什么情感?

亲射虎,看孙郎。

自喻孙权,虽年纪已老,仍有少年狂气,意气奋发。

持节云中,何日遣冯唐?

以魏尚自喻,希望朝廷能像派冯唐赦魏尚那样重用自己。

会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。

表达了自己要报效国家、抵御入侵者、建功立业的决心。

5.这首词叙写了一件什么事情?塑造了一个怎样的形象?

叙写身为太守的词人一次出猎,全城人们跟随观看的壮观情景。

上阕叙述密州出猎的盛况,塑造了一个威风凛凛、挽弓劲射,豪迈刚健的英武太守形象;下阕抒建功立业的豪情,塑造了一个豪气十足、狂放不羁、征战沙场、保家卫国的英雄形象。

结合这首词内容,分析苏轼词的豪放特点:

1.内容(题材):写的是出猎时的豪迈景象,骑马、射箭、狂奔过山冈,种种情景都勇猛雄健。

2.思想感情:表达的是为国立功的雄心壮志。

3.语言风格:用词铿锵有力,壮丽而不纤巧。

主旨:这首词上片描绘出猎时的盛大场面,下片借历史典故抒发作者杀敌报国的豪情壮志,表达了为国效命的坚定决心,并委婉地表达了期盼得到朝廷重用的愿望。

面对仕途的打击,相较于苏东坡:柳宗元太忧郁;白居易太伤感;屈原太悲壮;柳永太缠绵。面对厄运,我们更乐于选择苏东坡的潇洒飘逸 、超拔洒脱、乐观开朗、豪情满怀在人生中还有比成功和幸福更重要的东西,那就是凌驾于一切祸福之上的豁达胸怀! —— 周国平

读苏东坡的诗文,你会心胸无限开阔——

大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。 《念奴娇 赤壁怀古》

读苏东坡的诗文,你会更加热爱生活——

水光潋liàn滟yàn晴方好,山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。 《饮湖上初晴后雨》

读苏东坡的诗文,你会更加热爱生命——

谁道人生无再少,门前流水尚能西,休将白发唱黄鸡。《浣溪沙》

他苏东坡的诗文,让你面对人生凄风苦雨时,依然从容坦荡——

竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。《定风波》

苏东坡的诗文,让你历经生命坎坷磨难时,一笑而过——

何处无月,何处无竹柏,但少闲人如吾两人者耳。《记承天寺夜游》

亲人别离,他在宽慰祝福中怡然——

人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。 《水调歌头》

江城子·乙卯正月二十日夜记梦 苏轼

十年生死两茫茫,不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

“乙卯”年指的是宋神宗熙宁八年,其时苏东坡任密州(今山东诸城)知州,年已四十。正月二十日这天夜里,他梦见爱妻王弗,便写下了这首“有声当彻天,有泪当彻泉”(陈师道语)的悼亡词。

——这就是苏轼!

破阵子

辛弃疾,字幼安,号稼轩。他一生以抗金报国自任,理想不能实现,遂将满腔忠愤寄予词。其词悲壮豪放,慷慨悲壮,抒发爱国精神,且题材广泛,继承和发展了苏轼的豪放派词风,成为宋词豪放派的代表。和苏轼并称苏辛,有《稼轩长短句》。

破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之 辛弃疾

醉里/挑灯/看剑,梦回/吹角/连营。八百里/分麾下炙,五十弦/翻塞外声。沙场/秋点兵。

马作/的卢/飞快,弓如/霹雳/弦惊。了却/君王/天下事,赢得/生前/身后名。可怜/白发生!

这是辛弃疾赠给好友陈亮的,二人均为南宋著名词人,都坚决主张抗金,收复中原。共同志向使他们成为知心朋友。时辛弃疾已辞官在江西上饶农村闲居,但心中时刻不忘杀敌立功,统一祖国。

陈亮,力主抗金。所作文章,笔力纵横驰骋,气势慷慨激昂。曾多次上书,痛斥秦桧奸邪,倡言完成祖国统一大业。曾两次被诬入狱。

辛弃疾,一生坚决主张抗金。词作热情洋溢,慷慨悲壮,笔力雄厚。抗金建议均未被采纳,并遭到主和派打击,长期落职闲居。

赏析:

1.作者为什么“醉”?醉后“挑灯看剑”说明了什么?

闲居在家,没机会去战场,只能在梦中回到连营。宝剑伴着他征战杀敌,是曾经的戎马生涯的见证。

说明了诗人时刻不忘杀敌报国。①闲居在家,内心愁闷,借酒浇愁,渴望挥师北伐,却只能带着这样的渴望在梦中回到连营。

②虚实结合,实写醉后灯下“看剑”。虚写“梦回”军营生活及点兵出征的场景。通过“醉里”和“梦回”的情景,表现作者渴望驰骋沙场、杀敌报国的壮志和壮志难酬的无奈、悲愤。

③三个富有特征性的动作,塑造了一个心情苦闷、时刻不忘杀敌报国的壮士形象。

④醉里挑灯看剑:动作、神态、细节描写,写出词人醉后挑灯看剑,渴望早日奔赴杀敌战场的急切心情。

2.这种愿望在词中表现在哪些诗句上?

梦回吹角连营……赢得生前身后名。

3.上述几句写了哪些方面内容?

军营生活:八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声。沙场秋点兵。从分食牛肉、翻奏战歌、检阅军队具体描绘渲染了军中的战斗生活气息,表现了官兵们昂扬的斗志。

战斗场面:马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。生动地描绘了惊险激烈的战斗场面,进一步刻画了冲锋陷阵、杀敌报国的抗战英雄形象。使读者对爱国将士们冲锋陷阵,所向无前的英勇气概,历历如在目前。

雄心壮志:了却君王天下事,赢得生前身后名。完成大业、赢取功名 ,这里洋溢着作者的爱国热情和雄心壮志。

4.这首壮词“壮”在何处?

“壮”在军营生活场面:分麾下炙(分食牛肉);

翻塞外声(奏悲壮战歌);沙场秋点兵(沙场阅兵)

“壮”在战斗场面:马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。

战马像的卢马那样飞奔,放箭的弓弦如雷鸣般使人心惊。

“壮”在爱国情感:冲锋陷阵、杀敌报国的爱国激情和壮志难酬、

报国无门的极大悲愤。

雄壮!壮烈!豪壮!

5.了却君王天下事(收复中原,统一国家),“可怜白发生”中“可怜”一词表现了作者怎样的心情?

一切只是梦中的回想,现实中,仍然是壮志难酬,无奈空有报国志,又怎能抵挡得了岁月蹉跎,白发丛生!何等悲愤!何等苍凉!

结句感情从刚才的豪壮中陡然跌落,表达了诗人壮志难酬,报国无门的悲愤心情。 悲壮!

结构层次:

一、实写醉态:醉里挑灯看剑

二、虚写梦境:梦回吹角连营。八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声,

沙场秋点兵。马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。了却君王

天下事,赢得生前身后名。

三、实写现实:可怜白发生!

6.该词的上下片各写了什么内容?试用一句话概括。

上片:描述军旅生活,渴望再有机会杀敌立功;

下片:描述战斗场面,抒发壮志不遂的抑郁。

小结:

这首词托名为安慰朋友,实则是抒发词人自己对青年时代抗金的战斗生活的念念不忘之情,以及坚决恢复中原,建功立业的壮志,还有壮志难酬的悲愤。

主题:

通过对军旅生活的几个场景和战斗场景的描写,抒发渴望杀敌报国、建功立业的爱国热情和报国无门、壮志难酬的沉痛和悲愤之情。

你知道中国历史上有哪些了不起的女性呢?

两千多年的封建时代为何了不起的女性屈指可数?

封建制度对女性的奴役和压迫。男尊女卑、三从四德、女子无才便是德……

封建制度对女性如此奴役,为何仍有女性名垂青史?

不可屈服的灵魂,向死而生的美好追求

秋瑾jǐn,原名秋闺瑾,字璿xuán卿,号竞雄,别号鉴湖女侠。祖籍浙江山阴(今绍兴市),出生于福建厦门。蔑视封建礼法,提倡男女平等,常以花木兰,秦良玉自喻。性豪侠,习文练武,喜男装。出身封建家庭,幼怀大志,性格豪放,酷爱诗文和骑马击剑,能文能武,敢说敢为。

秋瑾自幼许配给富家公子王廷均为妻,志趣不合,情同冰炭。

1903年春,王廷均用钱捐得户部主事官职,秋瑾随夫入京。时值八国联军入侵后不久,她目睹民族危机的深重和清政府的腐败,决心献身救国事业,而其夫无心国事。中秋节,秋瑾与丈夫王廷均发生冲突,离家出走,寓居北京阜城门外泰顺客栈,后由吴芝瑛出面调解,而秋瑾下决心冲破家庭牢笼,投身革命。不久即东渡日本留学。这首词是她在1903年中秋节的述怀之作,反映了她在封建婚姻家庭和旧礼教的束缚中,走向革命道路前夕的苦闷彷徨和投身革命的雄心壮志。

秋瑾又是中国近代文学史上杰出的女才子,其诗词既有女子的“柔婉细腻”,又有男儿的“豪迈劲爽”,刚柔相济,阴阳相和,体现了一种“中和之美”和独具魅力的“女性情怀”。

满 江 红 秋瑾

小住京华,早又是,中秋佳节。为篱下黄花开遍,秋容如拭。四面歌残终破楚,八年风味徒思浙。苦将侬强派作蛾眉,殊未屑!

身不得,男儿列,心却比,男儿烈。算平生肝胆,因人常热,俗子胸襟谁识我?英雄末路当磨折。莽红尘,何处觅知音?青衫湿!

赏析:

小住京华,早又是,中秋佳节。

我在京城小住时日,转眼又到中秋佳节。

简洁地交代写作地点,时间和作者心绪。

“小住京华”是说在京居住时间未久,

“早又是”传神地把作者对时光飞逝、年

华飞度的感叹全都暗暗泄漏出来。

为篱下,黄花开遍,秋容如拭。

篱笆下的菊花都已盛开,秋色明净,就像刚刚擦洗过一般。

化用陶渊明“采菊东篱下”和李清照“人比黄花瘦”的诗句。 中秋佳节应是家人团聚的日子,秋天的风景本应是令人赏心悦目的美景,而作者却寓居客栈,不免有“人比黄花瘦”的冷落之感。美好的节日,明丽的秋景,都不能抹去国难心愁,乐景反衬哀情。

四面歌残终破楚,八年风味徒思浙。

四面的歌声渐歇,我也终如汉之破楚,突破了家庭的牢笼,结婚以来八年的感受,只思恋自己的故乡浙江。

用《史记·项羽本纪》中汉军破楚的故事,表达对时局的忧虑,又比喻说明自己终于冲破家庭牢笼。

苦将侬,强派作蛾眉,殊未屑!

他们苦苦地想让我做一个贵妇人,我是多么的不屑啊!

“苦将侬,强派作蛾眉”说明表面风光的贵妇人生活,实是奴仆

不如的“八年风味”。

“殊未屑”强烈地表明不屑作女儿身,不甘受各种束缚。

这几句道出了命运的不公,表现了词人与天命抗争、与传统决裂的勇气和决心,表达了决心报效国家的愿望。

身不得,男儿列,心却比,男儿烈。

我虽不能化身男子,加入男儿行列,但我的心比男子的更刚烈。

短句:节奏明快,格调高昂,豪迈雄健,铿锵有力。

“列“与”烈”,“身”与“心”的对比,写出了词人不是男儿胜似男儿的豪迈气概,表现了作者不甘为女子的激越愤慨和英雄情怀。描绘了一个巾帼英雄的形象。

算平生肝胆,因人常热,

平生对国对民赤胆忠心,国家民族的危难常使我热血沸腾。

汉时梁鸿不趁他人热灶烧火煮饭。典故“不因人热”本指梁鸿为人孤傲,不依靠他人。“因人常热”反用其意,是“心却比,男儿烈”的具体表现。

“肝胆”:肝胆相照,对人一片赤诚。表明自己素有济世情怀。

俗子胸襟谁识我?英雄末路当磨折。

那些俗人,心胸狭窄,怎么能懂我呢?英雄在无路可走的时候,难免要经受磨难挫折。

“俗子”泛指国难当头所有醉生梦死,阻挠进步力量的人物,

也指自己的丈夫王廷钧。

“英雄”是指胸怀壮志勇于实践之人,作者用以自比。

莽红尘,何处觅知音?青衫湿!

在这莽莽红尘之中,哪里才能寻觅到以拯救民族危亡为己任的知音呢?眼泪打湿了我的衣襟。

“青衫湿”出自白居易《琵琶行》中的“江州司马青衫湿”。作者的心态从高昂悲愤趋于冷静,表达了知音难觅的孤寂与苦闷,充满了没能冲出家庭、走向社会、参与革命斗争的忧郁和感慨。

概括文章内容:

上片:回顾过往生活; 下片:思虑未来前途。

课堂小结:

这首词通过层层表述,曲折地反映作者在封建婚姻家庭和旧礼教的束缚中,走向革命道路前夕的苦闷彷徨和投身革命的雄心壮志。格调高昂,语言刚健清新。

1912年,孙中山为秋瑾烈士题词:

“巾帼英雄”。

1939年周恩来题词:

“勿忘鉴湖女侠之遗风,望为我越东女儿争光。”

向秋瑾学习

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读