第12课 近代战争与西方文化的扩张 课件(共25张PPT)--2024-2025学年高二历史统编版(2019)选择性必修3

文档属性

| 名称 | 第12课 近代战争与西方文化的扩张 课件(共25张PPT)--2024-2025学年高二历史统编版(2019)选择性必修3 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 12.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-05 16:40:25 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

“这里没有一个黑色美国和一个白色美国、拉丁裔美国、亚裔美国,这里只有一个美利坚合众国。”——奥巴马在当选总统后说了一句很有名的话

自由与奴役?

第12课 近代战争与西方文化的扩张

一、独立战争后的美国文化与拉丁美洲文化

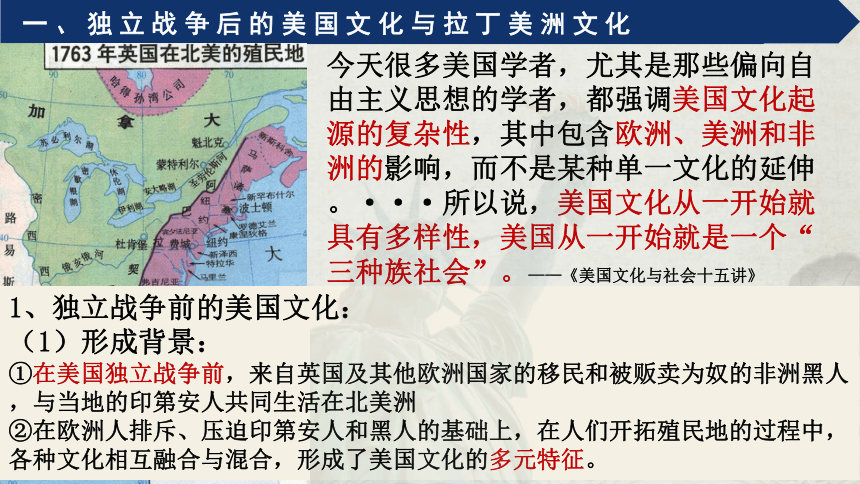

今天很多美国学者,尤其是那些偏向自由主义思想的学者,都强调美国文化起源的复杂性,其中包含欧洲、美洲和非洲的影响,而不是某种单一文化的延伸。···所以说,美国文化从一开始就具有多样性,美国从一开始就是一个“三种族社会”。——《美国文化与社会十五讲》

1、独立战争前的美国文化:

(1)形成背景:

①在美国独立战争前,来自英国及其他欧洲国家的移民和被贩卖为奴的非洲黑人,与当地的印第安人共同生活在北美洲

②在欧洲人排斥、压迫印第安人和黑人的基础上,在人们开拓殖民地的过程中,各种文化相互融合与混合,形成了美国文化的多元特征。

一、独立战争后的美国文化与拉丁美洲文化

(一)美国文化:

1、独立战争前的美国文化:

(2)美国多元文化的表现:

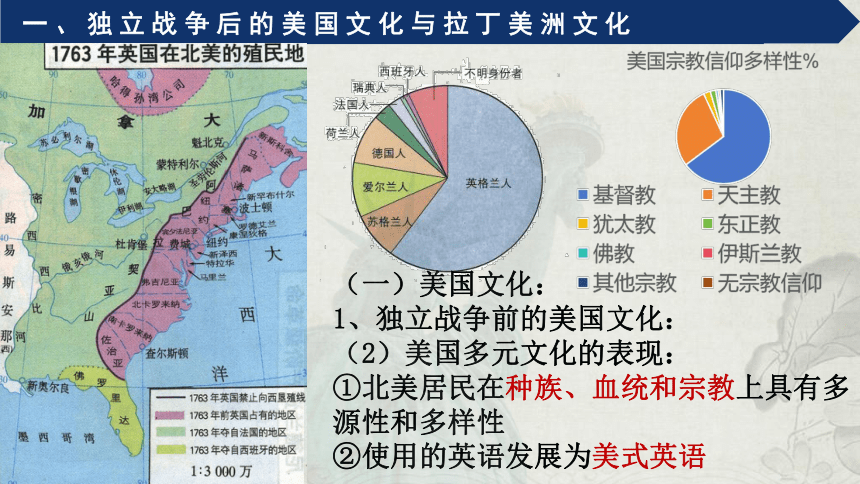

①北美居民在种族、血统和宗教上具有多源性和多样性

②使用的英语发展为美式英语

一、独立战争后的美国文化与拉丁美洲文化

1、独立战争前的美国文化:

(2)美国多元文化的表现:

③饮食文化、艺术生活融入了印第安人和黑人的因素

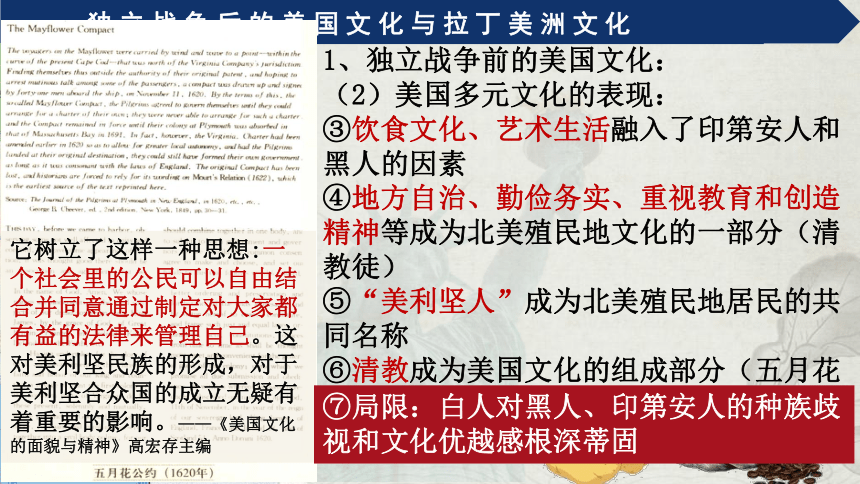

④地方自治、勤俭务实、重视教育和创造精神等成为北美殖民地文化的一部分(清教徒)

⑤“美利坚人”成为北美殖民地居民的共同名称

⑥清教成为美国文化的组成部分(五月花号公约)

美利坚人是一种“新人”,他们是由不同种族、不同国籍来源的人混合而成的;他们在思想观念和生活方式上与欧洲人不同,所以是“新人”,而且今后注定要在世界历史中扮演重要的角色。——18世纪80年代初,法国移民克雷弗克《农场主信札》

它树立了这样一种思想:一个社会里的公民可以自由结合并同意通过制定对大家都有益的法律来管理自己。这对美利坚民族的形成,对于美利坚合众国的成立无疑有着重要的影响。——《美国文化的面貌与精神》高宏存主编

⑦局限:白人对黑人、印第安人的种族歧视和文化优越感根深蒂固

一、独立战争后的美国文化与拉丁美洲文化

2、独立战争后的美国文化:

(1)形成背景:

独立战争直接推动了美利坚民族与美利坚文化的形成(+纲要下)

一、独立战争后的美国文化与拉丁美洲文化

2、独立战争后的美国文化:

(2)表现:

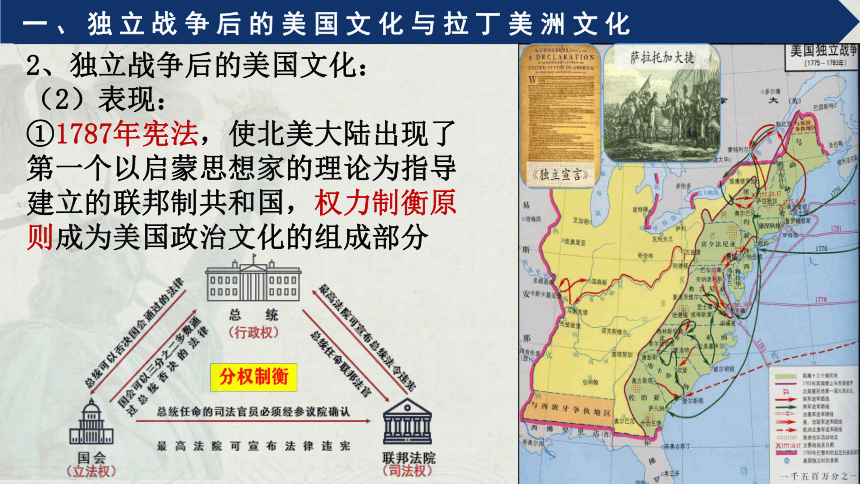

①1787年宪法,使北美大陆出现了第一个以启蒙思想家的理论为指导建立的联邦制共和国,权力制衡原则成为美国政治文化的组成部分

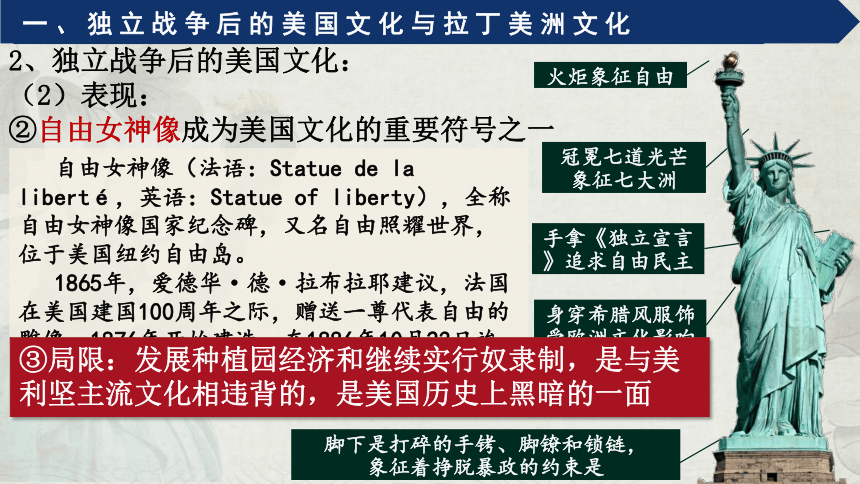

自由女神像(法语:Statue de la liberté,英语:Statue of liberty),全称自由女神像国家纪念碑,又名自由照耀世界,位于美国纽约自由岛。

1865年,爱德华·德·拉布拉耶建议,法国在美国建国100周年之际,赠送一尊代表自由的雕像。1876年开始建造,在1886年10月23日竣工。自由女神像是美利坚民族和美法人民友谊象征,表达美国人争取民主、自由的崇高理想

火炬象征自由

冠冕七道光芒

象征七大洲

手拿《独立宣言》追求自由民主

身穿希腊风服饰

受欧洲文化影响

脚下是打碎的手铐、脚镣和锁链,

象征着挣脱暴政的约束是

一、独立战争后的美国文化与拉丁美洲文化

2、独立战争后的美国文化:

(2)表现:

②自由女神像成为美国文化的重要符号之一

③局限:发展种植园经济和继续实行奴隶制,是与美利坚主流文化相违背的,是美国历史上黑暗的一面

一、独立战争后的美国文化与拉丁美洲文化

“美国愿意为拉美做任何事情,就是不愿意理解它。” ——《纽约时报》资深记者詹姆斯·赖斯顿(JamesReston)曾写道

“跨越(美墨)边境就是变换文明。美国人是宗教改革的子孙,诞生于现代世界;我们墨西哥人是西班牙帝国的后裔,它所捍卫的是反宗教改革--一场反对新现代性却以失败而告终的运动。”——墨西哥桂冠诗人、散文家、诺贝尔文学奖获得者奥克塔维奥·帕斯(OctavioPaz)曾如是写道

(二)拉丁美洲文化

1、独立运动前的拉美文化:

(1)背景:西班牙和葡萄牙在美洲建立起殖民统治。到19世纪上半叶,它们控制着美国以南的广大美洲地区。

一、独立战争后的美国文化与拉丁美洲文化

1、独立运动前的拉美文化:

(2)表现:

①拉丁语族的西班牙语和葡萄牙语是这一地区的主要语言。

②在拉丁美洲,欧洲白人、印第安人和黑人的种族融合现象普遍,形成等级分明的“混血社会”

一、独立战争后的美国文化与拉丁美洲文化

1、独立运动前的拉美文化:

(2)表现:

③在欧洲移民活动的区域内,传统的印第安文化逐渐消失,西班牙、葡萄牙文化成为主体,天主教成为拉丁美洲的主要宗教

④作为拉丁文化特色之一的拉丁舞,也成为拉丁美洲的重要文化符号之一。(伦巴、恰恰、桑巴舞、牛仔舞、斗牛舞)

⑤在偏远内陆地区,印第安人保留了他们的生活方式和文化传统,如多神信仰、图腾崇拜等

(3)特点:拉丁美洲的文化多元性非常明显

一、独立战争后的美国文化与拉丁美洲文化

2、独立运动后的拉美文化:

(1)背景:

①19世纪上半叶,在拉丁美洲的独立运动中,除法属殖民地海地的独立是黑人领导之外,西属殖民地的土生白人成为革命的主要领导者。(玻利瓦尔、圣马丁)

②西属拉丁美洲独立后,建立了15个共和国。

③葡属巴西独立后建立了帝国,1889年建立共和国。(拿破仑、佩德罗一世)

◎拉丁美洲独立战争形势图

一、独立战争后的美国文化与拉丁美洲文化

2、独立运动后的拉美文化:

(2)表现:

①都颁布宪法,取消了奴隶贸易、奴隶制,以及印第安人的人头税和强制劳役,但对黑人与印第安人的种族压迫与歧视仍然存在

②战争促成了战后考迪罗独裁权力的形成,成为独立后拉美政治文化的特征之一

◎拉丁美洲独立战争形势图

“每一个地区都在一个考迪罗统治之下,而每一个考迪罗又都是至高无上的。地区与地区之间的血腥战争成为了每日的生活规律。持带着长矛、大刀和短刀的凶猛牧民,活像一群猛虎,互相残杀。被俘者则象野兽一样被割裂喉管。假若一个`考迪罗’被俘,他的头会被砍掉,置于长竿上放在最近城内示众。”——克罗在其《拉丁美洲史诗》一书中曾这样地描写阿根廷独立初期的情况

【概念阐释】考迪罗(Caudillo):考迪罗制是拉丁美洲特有的军阀、大地主和教会三位一体的本土化独裁制度。考迪罗经济上依靠大地产(大庄园主),在政治上靠军人专政来维持其政治统治,在思想上传统天主教影响较大。考迪罗的出现对于刚刚独立的拉美诸国来说,起到了一定的稳定作用;长远来看,阻碍了拉美国家近代化发展。

二、拿破仑战争后欧洲文化的重构

1、欧洲文化重构的背景:

(1)17-18世纪,欧洲大多数国家仍处于封建统治之下

(2)拿破仑通过战争,在欧洲建立了一个庞大帝国,传播法国资产阶级革命成果。拿破仑大军所到之处,废除封建贵族特权,推行《拿破仑法典》,传播启蒙思想,受到各地革命者的欢迎。

二、拿破仑战争后欧洲文化的重构

1、欧洲文化重构的背景:

(3)但是拿破仑也压迫被征服地区,掠夺财富、摊派兵役,引起当地人的不满。

(4)在反抗法国征服的斗争中,欧洲各地出现了不断高涨的民主意识和民族独立要求。

(5)拿破仑战争后,欧洲的政治文化得以重构,封建、专制成为众矢之的,民主、独立、自由、法治等越来越成为欧洲的普遍诉求。

二、拿破仑战争后欧洲文化的重构

2、欧洲文化重构的表现:

(1)俄国:十二月党人起义

①背景:在俄国一些贵族青年军官参加了1812年打败拿破仑的卫国战争,受到启蒙思想的影响,希望按照西欧的方式来改造国家

难道我们解放欧洲就是为了把锁链套在我们身上吗?

难道我们给了法国一部宪法,反而自己不敢讨论它吗?

难道我们用血汗换来的国际地位就是为了在国内让人们受侮辱吗?

—彼斯特尔,十二月党人的领袖之一于是发出了这样的疑问

二、拿破仑战争后欧洲文化的重构

2、欧洲文化重构的表现:

(1)俄国:十二月党人起义

②过程:他们成立秘密革命组织,于1825年12月发动武装起义,试图推翻沙皇专制和农奴制,被称为“十二月党人”

③结果:起义尽管很快失败,但在俄国传播了革命主张

“一切人都是为追求幸福而生,人人都是上帝所创造的,那种只把贵族等级的人物称为高贵,而称其他等级人下贱的行为是极不公正的。···俄国人民不是属于某一个人或者某一家族的。恰恰相反,政府属于人民,它为给人民谋幸福而成立,人民不是为给政府谋幸福而生存的。” ——《俄罗斯法典》

二、拿破仑战争后欧洲文化的重构

2、欧洲文化重构的表现:

(2)波兰:

①在被俄国统治的波兰地区,1830年11月,一批贵族青年军官和学生在华沙发动了争取民族独立的起义

②结果:进一步推动了波兰的民族解放斗争

维也纳会议在俄罗斯境内、原属被瓜分前的波兰的20%的领土上,建立了拥有自己军队的“波兰会议王国”。俄国沙皇即波兰国王。沙皇亚历山大一世为波兰人颁布《1815年宪法》,规定由两院构成的议会…这两个议院都无实权。1820年,为了惩罚议会对俄国政策的反对,沙皇亚历山大禁止众议院开会长达5年之久。——约翰·梅丽曼《欧洲现代史》

二、拿破仑战争后欧洲文化的重构

2、欧洲文化重构的表现:

(3)德意志:

①背景:

a.在仍然处于分裂状态的德意志,其北方大邦普鲁士在与拿破仑的战争中战败,失去大量土地,不得不进行并不彻底的废除农奴制改革。(1807年农奴解放令 易北河)

b.随着经济发展,德意志要求改革与统一的呼声高涨

在拿破仑战争之前,德因民族与欧洲其他民族也不一样,它缺少作为民族的两大支柱:共同的地域和共同的经济生活,但是民族的另外两大支柱:共同语言和表现于文化上的共同心理素质却畸形地膨化发展。——《拿破仑战争与德意志民族主义的兴起》罗群芳

拿破仑战争直接导致了神圣罗马帝国的灭亡。拿破仑把位于莱茵河畔的德意志国家组织成所谓“莱茵联盟”,这样,开创了德意志历史上第一个近似国家统一的局面···通往德意志人为之望眼欲穿的新国家体制的道路就被打开了。——《拿破仑战争与德意志民族主义的兴起》罗群芳

拿破仑战争对德意志的最具毁灭性的事件是普鲁士的崩溃,但是···对德意志最具刺激性的贡献也是普鲁士的新生,一个实施了新的资产阶级原则、精神和改革的普鲁士的新生。——《拿破仑战争与德意志民族主义的兴起》罗群芳

1807年敕令有些史书称为农奴解放令。救令的主要内容是:普鲁士居民,不问其贵族或农民,同样可以获得各种财产,取消职业的限制,废止农民的人身隶属关系。——《拿破仑战争与德意志民族主义的兴起》罗群芳

二、拿破仑战争后欧洲文化的重构

2、欧洲文化重构的表现:

(3)德意志:

②过程:1848年2月和3月,奥地利和普鲁士等地发生革命,要求建立统一的独立国家、制定宪法

③结果:

这次革命虽然失败,但德意志的统一之势已不可阻挡

三、欧洲殖民者的文化侵略

1、殖民者文化侵略:

在欧洲的殖民侵略中,文化侵略是重要的组成部分。

殖民国家往往通过向被殖民地区输出民主、自由、人权等价值观及其基督教,改造甚至消灭后者的文化,淡化后者的民族意识,达到殖民目的。

2、结果:

被侵略的民族不同程度地接受了外来文化,

但也努力保护自己的传统文化,使自身文

化呈现出新的多样性。

三、欧洲殖民者的文化侵略

3、表现:

(1)近代中国:

①背景:鸦片战争后,中国面临“数千年未有之大变局”。

②以林则徐、魏源、郑观应等为代表的志士仁人,主张向西方学习以求自强。他们的思想,对周边国家如日本也产生了影响。

(盛世危言、洋务运动、早期维新思想代表人物)

③清政府的洋务运动和戊戌变法④反洋教运动

三、欧洲殖民者的文化侵略

为吸引更多人接受西方教育,1837年规定以英语代替波斯语作为公务语言,1844年又采取了优先录用会英语者为公务员的政策。——《印度史》

甘地还把纺车当做印度摆脱英国纺织业依赖的工具。他认为,印度可以放弃大多数进口产品……因此对甘地而言,恰尔卡(纺车)是自治的象征。

——海默.劳《甘地传》

3、表现:

(2)印度:

①英国把印度变为其殖民地的过程中,把英语、英国的法律体系、政府体制、文官制度等移植到印度

②但是受过英式教育的印度上层精英却运用欧洲的意识形态来反抗英国的殖民统治,并提出“印度人的印度”口号。

③印度的传统文化顽强地保留下来,如:印度教和伊斯兰教还是印度的主要宗教,基督教未能全面流行开来;种姓制度虽然被废除,但仍然在社会生活中扮演着重要角色。

三、欧洲殖民者的文化侵略

3、表现:

(3)埃及:

①埃及长期受到法国与英国的殖民统治,独立后实行君主立宪制

②但在社会生活中,伊斯兰教仍然是其主要宗教,阿拉伯民族的传统生活方式也得以保留。

四、小结

“这里没有一个黑色美国和一个白色美国、拉丁裔美国、亚裔美国,这里只有一个美利坚合众国。”——奥巴马在当选总统后说了一句很有名的话

自由与奴役?

第12课 近代战争与西方文化的扩张

一、独立战争后的美国文化与拉丁美洲文化

今天很多美国学者,尤其是那些偏向自由主义思想的学者,都强调美国文化起源的复杂性,其中包含欧洲、美洲和非洲的影响,而不是某种单一文化的延伸。···所以说,美国文化从一开始就具有多样性,美国从一开始就是一个“三种族社会”。——《美国文化与社会十五讲》

1、独立战争前的美国文化:

(1)形成背景:

①在美国独立战争前,来自英国及其他欧洲国家的移民和被贩卖为奴的非洲黑人,与当地的印第安人共同生活在北美洲

②在欧洲人排斥、压迫印第安人和黑人的基础上,在人们开拓殖民地的过程中,各种文化相互融合与混合,形成了美国文化的多元特征。

一、独立战争后的美国文化与拉丁美洲文化

(一)美国文化:

1、独立战争前的美国文化:

(2)美国多元文化的表现:

①北美居民在种族、血统和宗教上具有多源性和多样性

②使用的英语发展为美式英语

一、独立战争后的美国文化与拉丁美洲文化

1、独立战争前的美国文化:

(2)美国多元文化的表现:

③饮食文化、艺术生活融入了印第安人和黑人的因素

④地方自治、勤俭务实、重视教育和创造精神等成为北美殖民地文化的一部分(清教徒)

⑤“美利坚人”成为北美殖民地居民的共同名称

⑥清教成为美国文化的组成部分(五月花号公约)

美利坚人是一种“新人”,他们是由不同种族、不同国籍来源的人混合而成的;他们在思想观念和生活方式上与欧洲人不同,所以是“新人”,而且今后注定要在世界历史中扮演重要的角色。——18世纪80年代初,法国移民克雷弗克《农场主信札》

它树立了这样一种思想:一个社会里的公民可以自由结合并同意通过制定对大家都有益的法律来管理自己。这对美利坚民族的形成,对于美利坚合众国的成立无疑有着重要的影响。——《美国文化的面貌与精神》高宏存主编

⑦局限:白人对黑人、印第安人的种族歧视和文化优越感根深蒂固

一、独立战争后的美国文化与拉丁美洲文化

2、独立战争后的美国文化:

(1)形成背景:

独立战争直接推动了美利坚民族与美利坚文化的形成(+纲要下)

一、独立战争后的美国文化与拉丁美洲文化

2、独立战争后的美国文化:

(2)表现:

①1787年宪法,使北美大陆出现了第一个以启蒙思想家的理论为指导建立的联邦制共和国,权力制衡原则成为美国政治文化的组成部分

自由女神像(法语:Statue de la liberté,英语:Statue of liberty),全称自由女神像国家纪念碑,又名自由照耀世界,位于美国纽约自由岛。

1865年,爱德华·德·拉布拉耶建议,法国在美国建国100周年之际,赠送一尊代表自由的雕像。1876年开始建造,在1886年10月23日竣工。自由女神像是美利坚民族和美法人民友谊象征,表达美国人争取民主、自由的崇高理想

火炬象征自由

冠冕七道光芒

象征七大洲

手拿《独立宣言》追求自由民主

身穿希腊风服饰

受欧洲文化影响

脚下是打碎的手铐、脚镣和锁链,

象征着挣脱暴政的约束是

一、独立战争后的美国文化与拉丁美洲文化

2、独立战争后的美国文化:

(2)表现:

②自由女神像成为美国文化的重要符号之一

③局限:发展种植园经济和继续实行奴隶制,是与美利坚主流文化相违背的,是美国历史上黑暗的一面

一、独立战争后的美国文化与拉丁美洲文化

“美国愿意为拉美做任何事情,就是不愿意理解它。” ——《纽约时报》资深记者詹姆斯·赖斯顿(JamesReston)曾写道

“跨越(美墨)边境就是变换文明。美国人是宗教改革的子孙,诞生于现代世界;我们墨西哥人是西班牙帝国的后裔,它所捍卫的是反宗教改革--一场反对新现代性却以失败而告终的运动。”——墨西哥桂冠诗人、散文家、诺贝尔文学奖获得者奥克塔维奥·帕斯(OctavioPaz)曾如是写道

(二)拉丁美洲文化

1、独立运动前的拉美文化:

(1)背景:西班牙和葡萄牙在美洲建立起殖民统治。到19世纪上半叶,它们控制着美国以南的广大美洲地区。

一、独立战争后的美国文化与拉丁美洲文化

1、独立运动前的拉美文化:

(2)表现:

①拉丁语族的西班牙语和葡萄牙语是这一地区的主要语言。

②在拉丁美洲,欧洲白人、印第安人和黑人的种族融合现象普遍,形成等级分明的“混血社会”

一、独立战争后的美国文化与拉丁美洲文化

1、独立运动前的拉美文化:

(2)表现:

③在欧洲移民活动的区域内,传统的印第安文化逐渐消失,西班牙、葡萄牙文化成为主体,天主教成为拉丁美洲的主要宗教

④作为拉丁文化特色之一的拉丁舞,也成为拉丁美洲的重要文化符号之一。(伦巴、恰恰、桑巴舞、牛仔舞、斗牛舞)

⑤在偏远内陆地区,印第安人保留了他们的生活方式和文化传统,如多神信仰、图腾崇拜等

(3)特点:拉丁美洲的文化多元性非常明显

一、独立战争后的美国文化与拉丁美洲文化

2、独立运动后的拉美文化:

(1)背景:

①19世纪上半叶,在拉丁美洲的独立运动中,除法属殖民地海地的独立是黑人领导之外,西属殖民地的土生白人成为革命的主要领导者。(玻利瓦尔、圣马丁)

②西属拉丁美洲独立后,建立了15个共和国。

③葡属巴西独立后建立了帝国,1889年建立共和国。(拿破仑、佩德罗一世)

◎拉丁美洲独立战争形势图

一、独立战争后的美国文化与拉丁美洲文化

2、独立运动后的拉美文化:

(2)表现:

①都颁布宪法,取消了奴隶贸易、奴隶制,以及印第安人的人头税和强制劳役,但对黑人与印第安人的种族压迫与歧视仍然存在

②战争促成了战后考迪罗独裁权力的形成,成为独立后拉美政治文化的特征之一

◎拉丁美洲独立战争形势图

“每一个地区都在一个考迪罗统治之下,而每一个考迪罗又都是至高无上的。地区与地区之间的血腥战争成为了每日的生活规律。持带着长矛、大刀和短刀的凶猛牧民,活像一群猛虎,互相残杀。被俘者则象野兽一样被割裂喉管。假若一个`考迪罗’被俘,他的头会被砍掉,置于长竿上放在最近城内示众。”——克罗在其《拉丁美洲史诗》一书中曾这样地描写阿根廷独立初期的情况

【概念阐释】考迪罗(Caudillo):考迪罗制是拉丁美洲特有的军阀、大地主和教会三位一体的本土化独裁制度。考迪罗经济上依靠大地产(大庄园主),在政治上靠军人专政来维持其政治统治,在思想上传统天主教影响较大。考迪罗的出现对于刚刚独立的拉美诸国来说,起到了一定的稳定作用;长远来看,阻碍了拉美国家近代化发展。

二、拿破仑战争后欧洲文化的重构

1、欧洲文化重构的背景:

(1)17-18世纪,欧洲大多数国家仍处于封建统治之下

(2)拿破仑通过战争,在欧洲建立了一个庞大帝国,传播法国资产阶级革命成果。拿破仑大军所到之处,废除封建贵族特权,推行《拿破仑法典》,传播启蒙思想,受到各地革命者的欢迎。

二、拿破仑战争后欧洲文化的重构

1、欧洲文化重构的背景:

(3)但是拿破仑也压迫被征服地区,掠夺财富、摊派兵役,引起当地人的不满。

(4)在反抗法国征服的斗争中,欧洲各地出现了不断高涨的民主意识和民族独立要求。

(5)拿破仑战争后,欧洲的政治文化得以重构,封建、专制成为众矢之的,民主、独立、自由、法治等越来越成为欧洲的普遍诉求。

二、拿破仑战争后欧洲文化的重构

2、欧洲文化重构的表现:

(1)俄国:十二月党人起义

①背景:在俄国一些贵族青年军官参加了1812年打败拿破仑的卫国战争,受到启蒙思想的影响,希望按照西欧的方式来改造国家

难道我们解放欧洲就是为了把锁链套在我们身上吗?

难道我们给了法国一部宪法,反而自己不敢讨论它吗?

难道我们用血汗换来的国际地位就是为了在国内让人们受侮辱吗?

—彼斯特尔,十二月党人的领袖之一于是发出了这样的疑问

二、拿破仑战争后欧洲文化的重构

2、欧洲文化重构的表现:

(1)俄国:十二月党人起义

②过程:他们成立秘密革命组织,于1825年12月发动武装起义,试图推翻沙皇专制和农奴制,被称为“十二月党人”

③结果:起义尽管很快失败,但在俄国传播了革命主张

“一切人都是为追求幸福而生,人人都是上帝所创造的,那种只把贵族等级的人物称为高贵,而称其他等级人下贱的行为是极不公正的。···俄国人民不是属于某一个人或者某一家族的。恰恰相反,政府属于人民,它为给人民谋幸福而成立,人民不是为给政府谋幸福而生存的。” ——《俄罗斯法典》

二、拿破仑战争后欧洲文化的重构

2、欧洲文化重构的表现:

(2)波兰:

①在被俄国统治的波兰地区,1830年11月,一批贵族青年军官和学生在华沙发动了争取民族独立的起义

②结果:进一步推动了波兰的民族解放斗争

维也纳会议在俄罗斯境内、原属被瓜分前的波兰的20%的领土上,建立了拥有自己军队的“波兰会议王国”。俄国沙皇即波兰国王。沙皇亚历山大一世为波兰人颁布《1815年宪法》,规定由两院构成的议会…这两个议院都无实权。1820年,为了惩罚议会对俄国政策的反对,沙皇亚历山大禁止众议院开会长达5年之久。——约翰·梅丽曼《欧洲现代史》

二、拿破仑战争后欧洲文化的重构

2、欧洲文化重构的表现:

(3)德意志:

①背景:

a.在仍然处于分裂状态的德意志,其北方大邦普鲁士在与拿破仑的战争中战败,失去大量土地,不得不进行并不彻底的废除农奴制改革。(1807年农奴解放令 易北河)

b.随着经济发展,德意志要求改革与统一的呼声高涨

在拿破仑战争之前,德因民族与欧洲其他民族也不一样,它缺少作为民族的两大支柱:共同的地域和共同的经济生活,但是民族的另外两大支柱:共同语言和表现于文化上的共同心理素质却畸形地膨化发展。——《拿破仑战争与德意志民族主义的兴起》罗群芳

拿破仑战争直接导致了神圣罗马帝国的灭亡。拿破仑把位于莱茵河畔的德意志国家组织成所谓“莱茵联盟”,这样,开创了德意志历史上第一个近似国家统一的局面···通往德意志人为之望眼欲穿的新国家体制的道路就被打开了。——《拿破仑战争与德意志民族主义的兴起》罗群芳

拿破仑战争对德意志的最具毁灭性的事件是普鲁士的崩溃,但是···对德意志最具刺激性的贡献也是普鲁士的新生,一个实施了新的资产阶级原则、精神和改革的普鲁士的新生。——《拿破仑战争与德意志民族主义的兴起》罗群芳

1807年敕令有些史书称为农奴解放令。救令的主要内容是:普鲁士居民,不问其贵族或农民,同样可以获得各种财产,取消职业的限制,废止农民的人身隶属关系。——《拿破仑战争与德意志民族主义的兴起》罗群芳

二、拿破仑战争后欧洲文化的重构

2、欧洲文化重构的表现:

(3)德意志:

②过程:1848年2月和3月,奥地利和普鲁士等地发生革命,要求建立统一的独立国家、制定宪法

③结果:

这次革命虽然失败,但德意志的统一之势已不可阻挡

三、欧洲殖民者的文化侵略

1、殖民者文化侵略:

在欧洲的殖民侵略中,文化侵略是重要的组成部分。

殖民国家往往通过向被殖民地区输出民主、自由、人权等价值观及其基督教,改造甚至消灭后者的文化,淡化后者的民族意识,达到殖民目的。

2、结果:

被侵略的民族不同程度地接受了外来文化,

但也努力保护自己的传统文化,使自身文

化呈现出新的多样性。

三、欧洲殖民者的文化侵略

3、表现:

(1)近代中国:

①背景:鸦片战争后,中国面临“数千年未有之大变局”。

②以林则徐、魏源、郑观应等为代表的志士仁人,主张向西方学习以求自强。他们的思想,对周边国家如日本也产生了影响。

(盛世危言、洋务运动、早期维新思想代表人物)

③清政府的洋务运动和戊戌变法④反洋教运动

三、欧洲殖民者的文化侵略

为吸引更多人接受西方教育,1837年规定以英语代替波斯语作为公务语言,1844年又采取了优先录用会英语者为公务员的政策。——《印度史》

甘地还把纺车当做印度摆脱英国纺织业依赖的工具。他认为,印度可以放弃大多数进口产品……因此对甘地而言,恰尔卡(纺车)是自治的象征。

——海默.劳《甘地传》

3、表现:

(2)印度:

①英国把印度变为其殖民地的过程中,把英语、英国的法律体系、政府体制、文官制度等移植到印度

②但是受过英式教育的印度上层精英却运用欧洲的意识形态来反抗英国的殖民统治,并提出“印度人的印度”口号。

③印度的传统文化顽强地保留下来,如:印度教和伊斯兰教还是印度的主要宗教,基督教未能全面流行开来;种姓制度虽然被废除,但仍然在社会生活中扮演着重要角色。

三、欧洲殖民者的文化侵略

3、表现:

(3)埃及:

①埃及长期受到法国与英国的殖民统治,独立后实行君主立宪制

②但在社会生活中,伊斯兰教仍然是其主要宗教,阿拉伯民族的传统生活方式也得以保留。

四、小结

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享