【考点集萃】统编语文七年级下册第一单元知识速览

文档属性

| 名称 | 【考点集萃】统编语文七年级下册第一单元知识速览 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 474.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-05 21:28:22 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

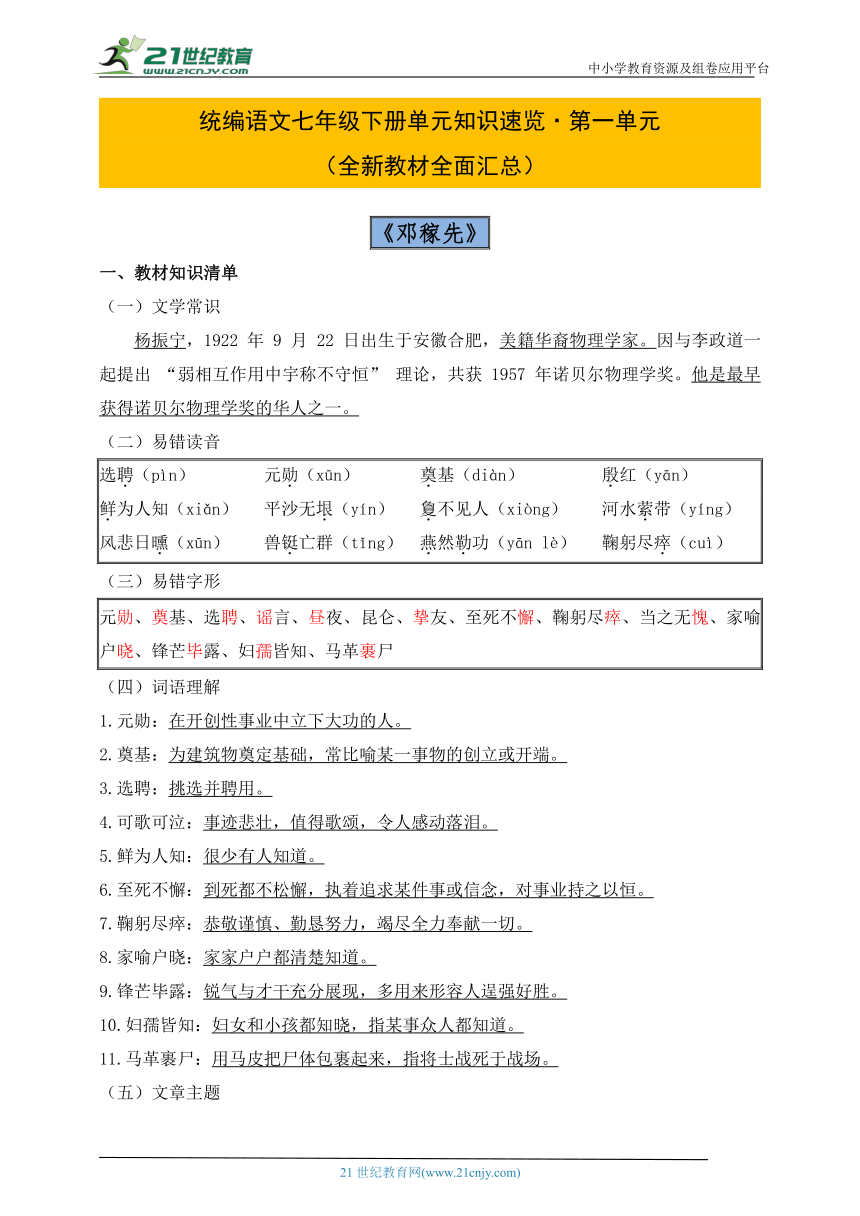

统编语文七年级下册单元知识速览·第一单元

(全新教材全面汇总)

《邓稼先》

一、教材知识清单

(一)文学常识

杨振宁,1922 年 9 月 22 日出生于安徽合肥,美籍华裔物理学家。因与李政道一起提出 “弱相互作用中宇称不守恒” 理论,共获 1957 年诺贝尔物理学奖。他是最早获得诺贝尔物理学奖的华人之一。

(二)易错读音

选聘(pìn) 元勋(xūn) 奠基(diàn) 殷红(yān)

鲜为人知(xiǎn) 平沙无垠(yín) 夐不见人(xiòng) 河水萦带(yíng)

风悲日曛(xūn) 兽铤亡群(tǐng) 燕然勒功(yān lè) 鞠躬尽瘁(cuì)

(三)易错字形

元勋、奠基、选聘、谣言、昼夜、昆仑、挚友、至死不懈、鞠躬尽瘁、当之无愧、家喻户晓、锋芒毕露、妇孺皆知、马革裹尸

(四)词语理解

1.元勋:在开创性事业中立下大功的人。

2.奠基:为建筑物奠定基础,常比喻某一事物的创立或开端。

3.选聘:挑选并聘用。

4.可歌可泣:事迹悲壮,值得歌颂,令人感动落泪。

5.鲜为人知:很少有人知道。

6.至死不懈:到死都不松懈,执着追求某件事或信念,对事业持之以恒。

7.鞠躬尽瘁:恭敬谨慎、勤恳努力,竭尽全力奉献一切。

8.家喻户晓:家家户户都清楚知道。

9.锋芒毕露:锐气与才干充分展现,多用来形容人逞强好胜。

10.妇孺皆知:妇女和小孩都知晓,指某事众人都知道。

11.马革裹尸:用马皮把尸体包裹起来,指将士战死于战场。

(五)文章主题

作者以中华几千年文化为背景,以近一百多年来的民族情结、五十年的朋友深情为基调,用饱含感情的语言介绍了一位卓越的科学家、爱国者邓稼先。通过对邓稼先生平事迹和杰出贡献的叙述,将他的个人经历与国家命运紧密相连,放在广阔的社会文化背景中加以描写、评论,突出了他对中国核武器研制事业的巨大贡献,高度赞扬了他深沉的爱国主义精神、无私奉献精神以及将整个生命奉献给祖国国防事业的崇高情怀,同时也表达了作者对邓稼先的崇敬与怀念之情。

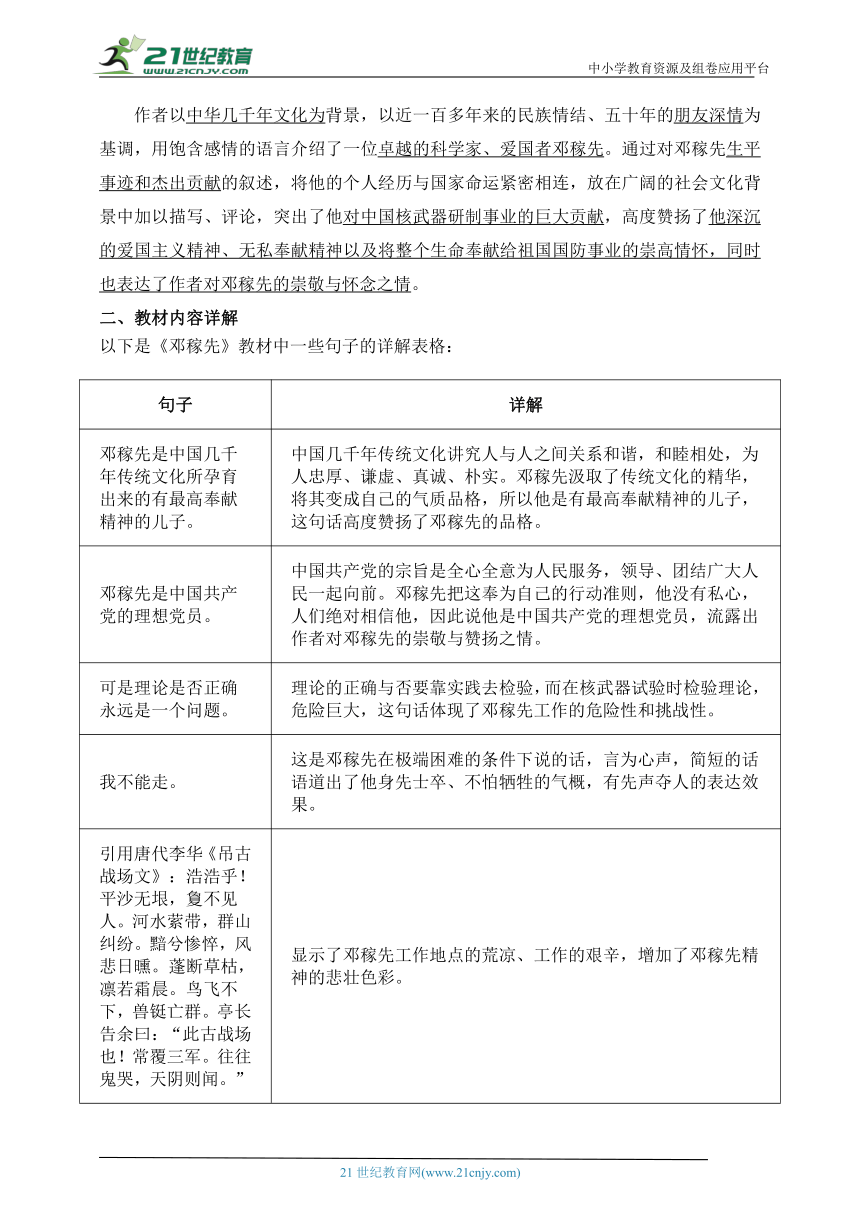

二、教材内容详解

以下是《邓稼先》教材中一些句子的详解表格:

句子 详解

邓稼先是中国几千年传统文化所孕育出来的有最高奉献精神的儿子。 中国几千年传统文化讲究人与人之间关系和谐,和睦相处,为人忠厚、谦虚、真诚、朴实。邓稼先汲取了传统文化的精华,将其变成自己的气质品格,所以他是有最高奉献精神的儿子,这句话高度赞扬了邓稼先的品格。

邓稼先是中国共产党的理想党员。 中国共产党的宗旨是全心全意为人民服务,领导、团结广大人民一起向前。邓稼先把这奉为自己的行动准则,他没有私心,人们绝对相信他,因此说他是中国共产党的理想党员,流露出作者对邓稼先的崇敬与赞扬之情。

可是理论是否正确永远是一个问题。 理论的正确与否要靠实践去检验,而在核武器试验时检验理论,危险巨大,这句话体现了邓稼先工作的危险性和挑战性。

我不能走。 这是邓稼先在极端困难的条件下说的话,言为心声,简短的话语道出了他身先士卒、不怕牺牲的气概,有先声夺人的表达效果。

引用唐代李华《吊古战场文》:浩浩乎!平沙无垠,夐不见人。河水萦带,群山纠纷。黯兮惨悴,风悲日曛。蓬断草枯,凛若霜晨。鸟飞不下,兽铤亡群。亭长告余曰:“此古战场也!常覆三军。往往鬼哭,天阴则闻。” 显示了邓稼先工作地点的荒凉、工作的艰辛,增加了邓稼先精神的悲壮色彩。

引用五四时期的《中国男儿歌》:中国男儿,中国男儿,要将只手撑天空。长江大河,亚洲之东,峨峨昆仑。古今多少奇丈夫,碎首黄尘,燕然勒功,至今热血犹殷红。 赞颂了邓稼先就是只手撑天空的响当当的中国男儿,突出了他的英勇无畏和为国家奉献的精神。

文章第一部分中举了 1898 年任人宰割的四个例子。 这种紧凑、短促的结构和重复出现的词语给读者强烈的震撼,把触目惊心的历史摆在读者眼前,令人惊讶,具有强烈的警示作用,也为后文写邓稼先等科学家为国家做出的贡献做了铺垫。

课文把邓稼先和奥本海默对比着。” 更鲜明突出邓稼先的性格品质和奉献精神。他们最本质的区别在于性格和为人,奥本海默锋芒毕露,而邓稼先却忠厚平实,从不骄傲。

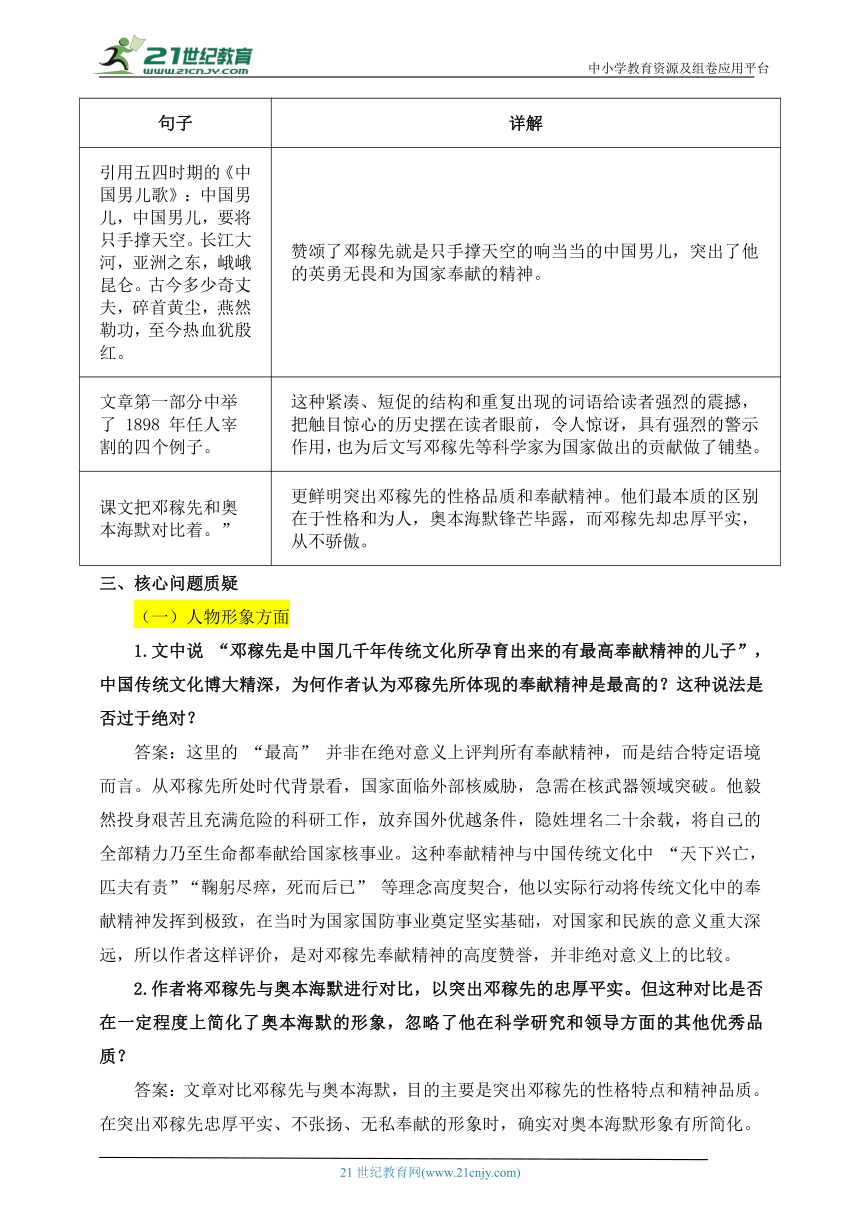

三、核心问题质疑

(一)人物形象方面

1.文中说 “邓稼先是中国几千年传统文化所孕育出来的有最高奉献精神的儿子”,中国传统文化博大精深,为何作者认为邓稼先所体现的奉献精神是最高的?这种说法是否过于绝对?

答案:这里的 “最高” 并非在绝对意义上评判所有奉献精神,而是结合特定语境而言。从邓稼先所处时代背景看,国家面临外部核威胁,急需在核武器领域突破。他毅然投身艰苦且充满危险的科研工作,放弃国外优越条件,隐姓埋名二十余载,将自己的全部精力乃至生命都奉献给国家核事业。这种奉献精神与中国传统文化中 “天下兴亡,匹夫有责”“鞠躬尽瘁,死而后已” 等理念高度契合,他以实际行动将传统文化中的奉献精神发挥到极致,在当时为国家国防事业奠定坚实基础,对国家和民族的意义重大深远,所以作者这样评价,是对邓稼先奉献精神的高度赞誉,并非绝对意义上的比较。

2.作者将邓稼先与奥本海默进行对比,以突出邓稼先的忠厚平实。但这种对比是否在一定程度上简化了奥本海默的形象,忽略了他在科学研究和领导方面的其他优秀品质?

答案:文章对比邓稼先与奥本海默,目的主要是突出邓稼先的性格特点和精神品质。在突出邓稼先忠厚平实、不张扬、无私奉献的形象时,确实对奥本海默形象有所简化。但这并非作者有意忽略奥本海默的其他优秀品质,而是文章重点在于展现邓稼先。奥本海默在科学研究和领导方面无疑有卓越之处,然而本文从作者与邓稼先的深厚情谊出发,围绕邓稼先展开叙述。且通过对比,能让读者更鲜明地感受到邓稼先独特的人格魅力,更深刻理解他在艰苦环境下默默奉献的难能可贵,这是作者基于文章主题和情感表达所做的选择 。

(二)写作手法方面

1.文章采用了小标题的形式,将内容分为六个部分,这种结构安排清晰明了,但每个部分之间的过渡是否略显生硬?是否可以有更自然的衔接方式?

答案:六个小标题各自独立又相互关联,从不同角度呈现邓稼先的生平、贡献等。部分读者感觉过渡生硬,是因为各部分内容侧重点差异较大,如第一部分从中国百年屈辱历史引出,第二部分直接进入邓稼先生平介绍。但这种看似生硬的过渡其实有其合理性,它如同电影镜头切换,迅速将读者带入不同场景。而且作者在行文时,也有内在逻辑串联。例如第一部分为后文邓稼先为改变国家命运而奋斗做铺垫;第二部分对生平介绍后,第三部分通过与奥本海默对比进一步深入挖掘邓稼先性格。若追求更自然衔接,可在部分小标题间增加过渡段落,如在第一部分结尾点明这样的历史背景下需要像邓稼先这样的人物,自然引出第二部分对他的介绍,但原文的结构安排简洁有力,给读者留下思考空间,也符合文章朴实无华的整体风格。

2.文中引用了《吊古战场文》和五四时期的《中国男儿歌》,引用《吊古战场文》确实能渲染出邓稼先工作环境的艰苦,那么引用《中国男儿歌》除了赞颂邓稼先的爱国情怀外,与文章整体的风格和主题是否完全契合?是否有更好的选择?

答案:《中国男儿歌》与文章整体风格和主题高度契合。从风格上,文章语言平实真挚,《中国男儿歌》简洁有力、充满豪情,二者在情感基调上一致。从主题看,文章旨在歌颂邓稼先的爱国奉献精神,《中国男儿歌》中 “要将只手撑天空” 等词句,生动展现出中国男儿顶天立地、为国家拼搏奋斗的形象,与邓稼先为国家核武器事业撑起一片天的事迹相呼应,进一步强化了邓稼先作为爱国志士的高大形象,突出他身上那种为国家无私奉献的精神品质。很难说有更好的选择,因为此儿歌创作于五四时期,那个时代与邓稼先所处时代虽不同,但都面临国家困境,都需要有志之士挺身而出,其时代背景和精神内涵与文章主题紧密相连,能很好地服务于文章情感表达和主题呈现。

《说和做——记闻一多先生言行片段》

一、教材知识清单

(一)文学常识

臧克家,1905 年 10 月 8 日出生于山东诸城,是中国现代著名诗人。他的诗作多反映社会底层人民的苦难生活,具有深刻的现实意义和独特的艺术风格。

(二)易错读音

赫然(hè) 迭起(dié) 锲而不舍(qiè) 兀兀穷年(wù)

沥尽心血(lì) 慷慨淋漓(kāng kǎi) 气冲斗牛(dǒu)

(三)易错字形

梳头、抱歉、秩序、深宵、伴侣、小楷、硕果、卓越、迭起、澎湃、大无畏、锲而不舍、目不窥园、沥尽心血、心不在焉、慷慨淋漓

(四)词语理解

1.锲而不舍:不停地雕刻,比喻有恒心,有毅力。

2.目不窥园:形容专心致志,埋头苦读。

3.沥尽心血:比喻付出了全部精力。

4.心不在焉:心思不在这里,指思想不集中。

5.慷慨淋漓:形容说话、写文章意气昂扬,言辞畅快。

6.气冲斗牛:形容气势之盛可以直冲云霄。

(五)文章主题

本文通过记叙闻一多先生作为学者和革命家的不同方面的言行,展现了闻一多先生严谨刻苦的治学态度、无私无畏的斗争精神、澎湃执着的爱国热情以及言行一致的高尚人格,表达了作者对闻一多先生的崇敬和赞美之情。

二、教材内容详解

句子 详解

“人家说了再做,我是做了再说。”“人家说了也不一定做,我是做了也不一定说。” 这两句话直接体现了闻一多先生在治学方面的态度,他注重实际行动,不轻易夸夸其谈,强调做学问要脚踏实地,先做后说,甚至做了也不说,突出了他的务实精神。

他正向古代典籍钻探,有如向地壳寻求宝藏。 运用比喻的修辞手法,将闻一多先生研究古代典籍比作向地壳寻求宝藏,生动形象地表现了他研究学问时的专注和深入,以及对知识的渴望和探索精神。

仰之弥高,越高,攀得越起劲;钻之弥坚,越坚,钻得越锲而不舍。 使用对偶的修辞手法,句式整齐,节奏感强,突出了闻一多先生在学术研究上不畏困难、勇往直前、执着追求的精神,表现出他对学问的热爱和钻研的深度。

他要给我们衰微的民族开一剂救济的文化药方。 运用比喻的说法,把闻一多先生研究古代文化典籍比作给衰微的民族开救济的文化药方,表明他想通过研究古代文化来拯救民族精神,体现了他的爱国情怀和责任感。

闻一多先生还有另外一个方面,—— 作为革命家的方面。 这是一个过渡句,起承上启下的作用,由上文介绍闻一多先生作为学者的 “做了再说,做了不说”,自然地过渡到下文对他作为革命家 “说了就做” 的言行的描述,使文章结构更加严谨。

他 “说” 了:“我们要准备像李先生一样,前脚跨出大门,后脚就不准备再跨进大门。” 闻一多先生的这句话表明了他为了争取民主,反对独裁,不惜牺牲生命的大无畏精神,体现了他作为革命家的坚定决心和英勇气概。

三、核心问题质疑

(一)人物形象方面

1.文中描述闻一多先生作为学者和革命家有两种不同的形象,这两种形象是否矛盾?为什么?

答案:这两种形象并不矛盾。作为学者,闻一多先生专注于学术研究,“做了再说,做了不说”,体现出他的严谨、刻苦和默默奉献的精神,他致力于通过学术研究来探索救国救民的道路,为民族文化的传承和发展贡献力量。而作为革命家,他 “说了就做”,勇敢地站出来,宣传民主,反对独裁,为争取民族独立和人民解放而斗争,展现出他的勇敢、坚定和大无畏的精神。这两种形象都是闻一多先生在不同领域为实现自己的理想和信念所表现出来的特质,都源于他对国家和民族的热爱,是他伟大人格的不同体现,共同构成了一个完整的、令人崇敬的闻一多先生的形象。

2.作者在描写闻一多先生的形象时,主要运用了哪些描写方法?这些方法有什么作用?

答案:作者主要运用了语言描写、动作描写和神态描写等方法来塑造闻一多先生的形象。语言描写,如闻一多先生关于 “说” 和 “做” 的一些言论,直接展现了他的思想和态度;动作描写,如 “他正向古代典籍钻探,有如向地壳寻求宝藏”,生动地表现了他研究学问的专注和投入;神态描写,如 “目不窥园,足不下楼,兀兀穷年,沥尽心血”,突出了他治学的刻苦精神。这些描写方法使闻一多先生的形象更加生动、具体、丰满,让读者能够更加直观地感受到他的人格魅力和精神品质,增强了文章的感染力和表现力。

(二)写作手法方面

1.文章在结构上有什么特点?这样的结构有什么好处?

答案:文章采用了总分总的结构。开头总领全文,提出闻一多先生 “是卓越的学者,热情澎湃的优秀诗人,大勇的革命烈士”,并指出他在 “说” 和 “做” 方面的特点。中间分别从学者和革命家两个方面具体描述闻一多先生的言行,详细展现了他在不同领域的表现。结尾总结全文,再次强调闻一多先生的 “说” 和 “做”,并对他的人格和精神进行高度评价。这种结构使文章层次分明,条理清晰,重点突出,能够让读者对闻一多先生的形象有一个全面而深刻的认识,同时也使文章的主题更加突出,增强了文章的整体性和逻辑性。

2.文中运用了许多生动的细节描写,这些细节描写对表现闻一多先生的形象有什么作用?

答案:文中的细节描写对表现闻一多先生的形象起到了重要的作用。例如,“一个又一个大的四方竹纸本子,写满了密密麻麻的小楷,如群蚁排衙”,这个细节描写生动地表现了闻一多先生治学的严谨和认真,他对待学术研究一丝不苟,通过详细的记录和认真的书写,展现出他对知识的尊重和对学问的执着追求。又如,“他走到游行示威队伍的前头,昂首挺胸,长须飘飘”,这个细节描写突出了闻一多先生作为革命家的英勇无畏和坚定自信,他毫不畏惧地走在队伍前列,展现出他为了正义和真理敢于斗争的精神风貌。这些细节描写使闻一多先生的形象更加鲜活、真实,让读者能够更加深入地了解他的性格特点和精神品质,从而更加深刻地感受到他的伟大之处。

《列夫托尔斯泰》

一、教材知识清单

(一)文学常识

1.列夫 尼古拉耶维奇 托尔斯泰,19 世纪俄国批判现实主义作家、哲学家、政治思想家和教育改革家 。他出生于俄国图拉省克拉皮文县的亚斯纳亚 波利亚纳庄园的名门贵族家庭,自幼接受贵族家庭教育。托尔斯泰的创作生涯漫长且成果丰硕,其主要作品有《战争与和平》《安娜 卡列尼娜》《复活》等,这些作品反映了俄国 19 世纪六七十年代错综复杂的社会矛盾和急剧变化的阶级斗争,对俄国社会变革以及世界文学发展都产生了深远影响。

2.斯蒂芬 茨威格,奥地利作家。他的创作领域广泛,涵盖小说、传记、诗歌、戏剧以及散文特写等多个领域,在世界文学史上留下了浓墨重彩的一笔。主要作品《人类群星闪耀时》。

(二)易错读音

胡髭(zī) 长髯(rán) 鬈发(quán) 禁锢(gù) 颔(hàn)首 锃(zèng)亮

犀(xī)利 滞(zhì)留 愚钝(dùn) 酒肆(sì) 黯(àn)然失色

(三)易错字形

黝黑、滞留、愚钝、犀利、侏儒、酒肆、尴尬、粗制滥造、藏污纳垢、郁郁寡欢、鹤立鸡群、正襟危坐、颔首低眉、诚惶诚恐、无可置疑、黯然失色、广袤无垠

(四)词语理解

1.器宇:气概,风度。

2.禁锢:束缚,限制。文中指不自由。

3.鹤立鸡群:像鹤站在鸡群中一样。比喻仪表或才能在周围一群人里显得很突出。

4.正襟危坐:整理好衣襟端端正正坐着。形容严肃或拘谨的样子。

5.颔首低眉:低着头,显得很谦卑恭顺的样子。

6.诚惶诚恐:形容小心谨慎以至达到害怕不安的程度。

7.广袤无垠:广阔无边。古代以东西长度为 “广”,南北长度为 “袤”。

8.犀利:(武器、言语等)锋利;锐利。

9.黯然失色:本指心情不好,脸色难看。后多比喻相比之下很有差距,远远不如。

10.粗制滥造:制作粗劣,不讲究质量。也指工作不负责任,草率从事。

藏污纳垢:比喻隐藏或包容坏人坏事。

(五)文章主题

本文通过对列夫 托尔斯泰的外貌和眼睛的细致描绘,既展现了他外貌的平凡甚至丑陋,更突出了他眼睛的犀利和丰富的精神世界,表达了作者对托尔斯泰的崇敬与赞美之情。同时,也让读者认识到托尔斯泰作为伟大作家,其深邃的思想和对社会、人生的深刻洞察,他用自己的笔为俄国社会的变革和发展做出了重要贡献 。

二、教材内容详解

句子 详解

他生就一副多毛的脸庞,植被多于空地,浓密的胡髭使人难以看清他的内心世界。 运用比喻的修辞手法,将托尔斯泰脸上的毛发比作植被,脸庞比作空地,生动形象地写出了他毛发浓密的特点,并且暗示其外貌掩盖了他的内心世界,为后文深入挖掘他的精神世界做铺垫。

长髯覆盖了两颊,遮住了嘴唇,遮住了皱似树皮的黝黑脸膛,一根根迎风飘动,颇有长者风度。 通过细节描写,细致刻画了长髯的状态和对脸部的遮盖,“皱似树皮的黝黑脸膛” 进一步突出其脸部的粗糙与沧桑,“颇有长者风度” 则在一定程度上展现出托尔斯泰的气质。

宽约一指的眉毛像纠缠不清的树根,朝上倒竖。 再次运用比喻,把眉毛比作纠缠不清的树根,形象地描绘出眉毛的杂乱、浓密且朝上倒竖的独特形态。

一绺绺灰白的鬈发像泡沫一样堆在额头上。不管从哪个角度看,你都能见到热带森林般茂密的须发。 两个比喻连用,先把鬈发比作泡沫,突出其蓬松,又把须发比作热带森林,强调其浓密程度,给读者以强烈的视觉冲击,加深对托尔斯泰独特外貌的印象。

他的面容没有一点儿光彩可言。谁不承认这一点谁就没有讲真话。无疑,这张脸平淡无奇,障碍重重,没法弥补,不是传播智慧的庙堂,而是禁锢思想的囚牢;这张脸蒙昧阴沉,郁郁寡欢,丑陋可憎。 运用对比,将面容比作 “禁锢思想的囚牢”,与 “传播智慧的庙堂” 形成反差,直接表明托尔斯泰外貌的平凡与缺乏光彩,同时也引发读者对其内在精神的好奇,为后文对其眼睛及精神世界的赞美蓄势。

这道目光就像一把锃亮的钢刀刺了过来,又稳又准,击中要害。令你无法动弹,无法躲避。 把托尔斯泰的目光比作锃亮的钢刀,运用比喻和夸张的手法,极其生动地表现出他目光的犀利、敏锐,具有强大的洞察力,能够直击事物本质,让被注视者无所遁形。

它像枪弹穿透了伪装的甲胄,它像金刚刀切开了玻璃。 继续运用比喻,从不同角度强化托尔斯泰目光的锐利程度,“穿透甲胄”“切开玻璃” 这些形象的表述,进一步突出他目光的威力,能轻易看穿表象。

在这对眼睛看来,没有办不到的事情,除非让它们陷入无所事事的白日梦中,在优雅而快活的梦境里默默无声地享乐。 通过对托尔斯泰眼睛的描述,从侧面烘托出他强大的能力和旺盛的精力,只有在白日梦中才会让这双锐利的眼睛暂时停歇,体现出他日常对周围世界时刻保持着敏锐的观察与思考。

当这一副寒光四射的匕首转而对准它们的主人时是十分可怕的,因为锋刃无情,直戳要害,正好刺中了他的心窝。 再次把目光比作寒光四射的匕首,既写出托尔斯泰对自身的剖析同样深刻、毫不留情,也暗示他对自己的严苛要求,这种自我审视的精神是其伟大之处的体现。

三、核心问题质疑

(一)人物形象方面

1.文章开篇极力描写托尔斯泰外貌的平凡甚至丑陋,这与我们通常对伟大作家形象的认知有所不同,这样写有什么作用?

答案:这样写是运用了欲扬先抑的手法。开篇着力刻画托尔斯泰外貌的平凡、丑陋,如毛发浓密杂乱、面容粗糙无光等,与人们心中伟大作家应有的英俊、潇洒形象形成鲜明反差。但正是这种平凡丑陋的外貌,与后文他非凡的眼睛所展现出的深刻思想和伟大精神形成强烈对比,更能突出他灵魂的高贵和精神世界的丰富。这种写法使读者对托尔斯泰的形象印象更加深刻,也让读者认识到不能仅凭外貌来评判一个人的价值,伟大的灵魂往往隐藏在平凡的外表之下 。

2.文中对托尔斯泰眼睛的描写展现了他丰富的内心世界,那么眼睛的描写是如何与他的文学创作和社会思想联系起来的?

答案:文中对托尔斯泰眼睛犀利、敏锐的描写,与他在文学创作中对社会现象深刻洞察、对人性精准剖析紧密相关。他能凭借这双眼睛看到俄国社会的种种问题,如贵族的腐朽、农民的苦难等,进而将这些真实的社会状况反映在他的文学作品中,像《战争与和平》《安娜 卡列尼娜》等作品对俄国社会矛盾的揭示就源于他敏锐的观察。同时,他眼睛中所蕴含的对社会不公的批判和对人民的同情,也与他主张社会平等、公正,呼吁 “勿以暴力抗恶”、强调 “道德自我完善” 的社会思想一致。这双眼睛是他观察世界、思考社会的重要窗口,通过眼睛的描写,我们能更好地理解他的文学创作根源和社会思想形成的基础 。

(二)写作手法方面

1.文章在描写托尔斯泰的外貌和眼睛时,运用了大量生动的比喻和夸张手法,这些修辞手法的使用是否会让描写显得过于夸张,失去真实感?

答案:文章中比喻和夸张手法的运用并不会使描写失去真实感。虽然作者将托尔斯泰的须发比作热带森林、目光比作钢刀等,看似夸张,但这些描写都是基于托尔斯泰外貌和眼神的实际特点进行的艺术加工。通过这些修辞手法,能够更加突出托尔斯泰外貌的独特之处和眼睛的非凡魅力,将他的形象更鲜明、更生动地呈现在读者面前,给读者留下深刻的印象。而且,这些描写并没有脱离实际,而是在真实的基础上进行强化,帮助读者更好地理解和感受托尔斯泰的形象,所以不仅不会失去真实感,反而增强了表达效果,使文章更具感染力 。

2.文章从外貌描写过渡到眼睛描写的过程是否自然流畅?作者是如何实现这种过渡的?

答案:文章从外貌描写过渡到眼睛描写非常自然流畅。作者先对托尔斯泰的整体外貌进行了全面且细致的描绘,在读者心中建立起他平凡甚至丑陋的外貌形象后,笔锋一转,用 “亏得有这么一对眼睛,托尔斯泰的脸上于是透出一股才气来” 这样的语句,直接引出对眼睛的描写。这种过渡方式巧妙地将外貌与眼睛联系起来,前文对外貌平凡的描写为后文眼睛的非凡起到了铺垫作用,通过对比突出了眼睛在展现托尔斯泰精神世界方面的关键作用,使读者的注意力自然地从外貌转移到眼睛所蕴含的精神层面,整个过渡水到渠成,毫无突兀之感 。

《孙权劝学》

一、文学常识

1.《资治通鉴》:由北宋史学家司马光主编的一部多卷本编年体通史巨著,它以时间为纲,事件为目,涵盖了 16 朝 1362 年的历史。其目的是 “鉴前世之兴衰,考当今之得失”,为统治者提供治理国家的参考。

2.孙权:三国时期吴国的开国皇帝,字仲谋。他继承父兄基业,统治江东地区,善于用人,使吴国在三国鼎立的局面中占据重要地位。

3.吕蒙:三国时期吴国的名将,起初以军事才能著称,后在孙权的劝说下努力学习,学识大有长进,变得有勇有谋,为吴国的发展立下了赫赫战功。

二、原文翻译

起初,孙权对吕蒙说:“你现在当权管事了,不可不学习!” 吕蒙用军中事务多来推辞。孙权说:“我难道想要你研究儒家经典成为专掌经学传授的学官吗?只是应当粗略地阅读,了解历史罢了。你说事务多,谁比得上我事务多呢?我经常读书,自己认为大有益处。” 吕蒙于是开始学习。等到鲁肃到寻阳的时候,和吕蒙谈论议事,(鲁肃)十分惊奇地说:“以你现在的才干和谋略,不再是原来那个吴下阿蒙了!” 吕蒙说:“读书人分别多日,就要重新用新的眼光看待,长兄你认清事物怎么这么晚呢!” 鲁肃于是叩拜吕蒙的母亲,(与吕蒙)结为朋友就分别了。

三、重点实词

1.当涂:当道,当权。

2.辞:推托。

3.治经:研究儒家经典。

4.博士:当时专掌经学传授的学官。

5.涉猎:粗略地阅读。

6.见往事:了解历史。见,了解;往事,指历史。

7.及:到,等到。

8.过:经过。

9.才略:才干和谋略。

10.非复:不再是。

11.更:重新。

四、重点虚词

以

(1)“蒙辞以军中多务” 中的 “以”,是 “用” 的意思,表方式。

(2)“自以为大有所益” 中的 “以”,与 “为” 连用,解释为 “认为”。

当

(1)“当涂掌事” 中的 “当”,意为 “掌管”。

(2)“但当涉猎” 中的 “当”,可译为 “应当”。

乃

“蒙乃始就学” 中的 “乃”,是 “于是,就” 的意思,表示顺承关系。

为

(1)“孤岂欲卿治经为博士邪” 中的 “为”,是 “成为” 的意思。

(2)“为人谋而不忠乎”(《论语》)中的 “为”,是 “替,给” 的意思。

五、重点句子

1.“卿今当涂掌事,不可不学!”:这句话体现了孙权对吕蒙的重视和期望,强调了学习对于当权者的重要性。

2.“蒙辞以军中多务。”:吕蒙以军中事务繁多为由推辞学习,反映出他最初对学习的态度不够积极。

3.“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。”:孙权明确指出学习的目的不是成为经学博士,而是通过广泛阅读了解历史,以增长见识,为治理国家提供借鉴。

4.“卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。”:孙权以自己为例,现身说法,强调了学习的益处,激励吕蒙克服困难,努力学习。

5.“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”:吕蒙的这句话表现了他通过学习后,在知识和见识方面的巨大进步,同时也带有一种自豪和自信的语气。

六、中心思想

本文通过孙权劝学,吕蒙就学后大有长进的故事,告诉我们学习对于个人成长和发展具有重要意义,无论一个人处于何种地位、有多少事务缠身,都应该重视学习,不断提升自己。同时,也赞扬了吕蒙虚心接受劝告、努力学习的精神,以及鲁肃善于发现他人进步并予以肯定的态度。

七、现实意义

1.从学习的角度:

它提醒我们在现代社会中,知识不断更新,无论处于什么年龄阶段或职业领域,都不能停止学习。只有持续学习,才能跟上时代的步伐,不断提升自己的能力和素质,适应社会的发展变化。

2.从接受建议的角度:

吕蒙能够听从孙权的劝告,改正自己对学习的错误态度,这启示我们要虚心接受他人的合理建议,不要固执己见。他人的经验和建议往往能帮助我们发现自己的不足,从而更好地完善自己。

3.从看待他人的角度:

鲁肃对吕蒙前后态度的变化,告诉我们不能用一成不变的眼光看待他人,要以发展的眼光去认识和评价别人。每个人都有潜力通过学习和努力取得进步,我们应该给予他人肯定和鼓励,促进共同成长。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

统编语文七年级下册单元知识速览·第一单元

(全新教材全面汇总)

《邓稼先》

一、教材知识清单

(一)文学常识

杨振宁,1922 年 9 月 22 日出生于安徽合肥,美籍华裔物理学家。因与李政道一起提出 “弱相互作用中宇称不守恒” 理论,共获 1957 年诺贝尔物理学奖。他是最早获得诺贝尔物理学奖的华人之一。

(二)易错读音

选聘(pìn) 元勋(xūn) 奠基(diàn) 殷红(yān)

鲜为人知(xiǎn) 平沙无垠(yín) 夐不见人(xiòng) 河水萦带(yíng)

风悲日曛(xūn) 兽铤亡群(tǐng) 燕然勒功(yān lè) 鞠躬尽瘁(cuì)

(三)易错字形

元勋、奠基、选聘、谣言、昼夜、昆仑、挚友、至死不懈、鞠躬尽瘁、当之无愧、家喻户晓、锋芒毕露、妇孺皆知、马革裹尸

(四)词语理解

1.元勋:在开创性事业中立下大功的人。

2.奠基:为建筑物奠定基础,常比喻某一事物的创立或开端。

3.选聘:挑选并聘用。

4.可歌可泣:事迹悲壮,值得歌颂,令人感动落泪。

5.鲜为人知:很少有人知道。

6.至死不懈:到死都不松懈,执着追求某件事或信念,对事业持之以恒。

7.鞠躬尽瘁:恭敬谨慎、勤恳努力,竭尽全力奉献一切。

8.家喻户晓:家家户户都清楚知道。

9.锋芒毕露:锐气与才干充分展现,多用来形容人逞强好胜。

10.妇孺皆知:妇女和小孩都知晓,指某事众人都知道。

11.马革裹尸:用马皮把尸体包裹起来,指将士战死于战场。

(五)文章主题

作者以中华几千年文化为背景,以近一百多年来的民族情结、五十年的朋友深情为基调,用饱含感情的语言介绍了一位卓越的科学家、爱国者邓稼先。通过对邓稼先生平事迹和杰出贡献的叙述,将他的个人经历与国家命运紧密相连,放在广阔的社会文化背景中加以描写、评论,突出了他对中国核武器研制事业的巨大贡献,高度赞扬了他深沉的爱国主义精神、无私奉献精神以及将整个生命奉献给祖国国防事业的崇高情怀,同时也表达了作者对邓稼先的崇敬与怀念之情。

二、教材内容详解

以下是《邓稼先》教材中一些句子的详解表格:

句子 详解

邓稼先是中国几千年传统文化所孕育出来的有最高奉献精神的儿子。 中国几千年传统文化讲究人与人之间关系和谐,和睦相处,为人忠厚、谦虚、真诚、朴实。邓稼先汲取了传统文化的精华,将其变成自己的气质品格,所以他是有最高奉献精神的儿子,这句话高度赞扬了邓稼先的品格。

邓稼先是中国共产党的理想党员。 中国共产党的宗旨是全心全意为人民服务,领导、团结广大人民一起向前。邓稼先把这奉为自己的行动准则,他没有私心,人们绝对相信他,因此说他是中国共产党的理想党员,流露出作者对邓稼先的崇敬与赞扬之情。

可是理论是否正确永远是一个问题。 理论的正确与否要靠实践去检验,而在核武器试验时检验理论,危险巨大,这句话体现了邓稼先工作的危险性和挑战性。

我不能走。 这是邓稼先在极端困难的条件下说的话,言为心声,简短的话语道出了他身先士卒、不怕牺牲的气概,有先声夺人的表达效果。

引用唐代李华《吊古战场文》:浩浩乎!平沙无垠,夐不见人。河水萦带,群山纠纷。黯兮惨悴,风悲日曛。蓬断草枯,凛若霜晨。鸟飞不下,兽铤亡群。亭长告余曰:“此古战场也!常覆三军。往往鬼哭,天阴则闻。” 显示了邓稼先工作地点的荒凉、工作的艰辛,增加了邓稼先精神的悲壮色彩。

引用五四时期的《中国男儿歌》:中国男儿,中国男儿,要将只手撑天空。长江大河,亚洲之东,峨峨昆仑。古今多少奇丈夫,碎首黄尘,燕然勒功,至今热血犹殷红。 赞颂了邓稼先就是只手撑天空的响当当的中国男儿,突出了他的英勇无畏和为国家奉献的精神。

文章第一部分中举了 1898 年任人宰割的四个例子。 这种紧凑、短促的结构和重复出现的词语给读者强烈的震撼,把触目惊心的历史摆在读者眼前,令人惊讶,具有强烈的警示作用,也为后文写邓稼先等科学家为国家做出的贡献做了铺垫。

课文把邓稼先和奥本海默对比着。” 更鲜明突出邓稼先的性格品质和奉献精神。他们最本质的区别在于性格和为人,奥本海默锋芒毕露,而邓稼先却忠厚平实,从不骄傲。

三、核心问题质疑

(一)人物形象方面

1.文中说 “邓稼先是中国几千年传统文化所孕育出来的有最高奉献精神的儿子”,中国传统文化博大精深,为何作者认为邓稼先所体现的奉献精神是最高的?这种说法是否过于绝对?

答案:这里的 “最高” 并非在绝对意义上评判所有奉献精神,而是结合特定语境而言。从邓稼先所处时代背景看,国家面临外部核威胁,急需在核武器领域突破。他毅然投身艰苦且充满危险的科研工作,放弃国外优越条件,隐姓埋名二十余载,将自己的全部精力乃至生命都奉献给国家核事业。这种奉献精神与中国传统文化中 “天下兴亡,匹夫有责”“鞠躬尽瘁,死而后已” 等理念高度契合,他以实际行动将传统文化中的奉献精神发挥到极致,在当时为国家国防事业奠定坚实基础,对国家和民族的意义重大深远,所以作者这样评价,是对邓稼先奉献精神的高度赞誉,并非绝对意义上的比较。

2.作者将邓稼先与奥本海默进行对比,以突出邓稼先的忠厚平实。但这种对比是否在一定程度上简化了奥本海默的形象,忽略了他在科学研究和领导方面的其他优秀品质?

答案:文章对比邓稼先与奥本海默,目的主要是突出邓稼先的性格特点和精神品质。在突出邓稼先忠厚平实、不张扬、无私奉献的形象时,确实对奥本海默形象有所简化。但这并非作者有意忽略奥本海默的其他优秀品质,而是文章重点在于展现邓稼先。奥本海默在科学研究和领导方面无疑有卓越之处,然而本文从作者与邓稼先的深厚情谊出发,围绕邓稼先展开叙述。且通过对比,能让读者更鲜明地感受到邓稼先独特的人格魅力,更深刻理解他在艰苦环境下默默奉献的难能可贵,这是作者基于文章主题和情感表达所做的选择 。

(二)写作手法方面

1.文章采用了小标题的形式,将内容分为六个部分,这种结构安排清晰明了,但每个部分之间的过渡是否略显生硬?是否可以有更自然的衔接方式?

答案:六个小标题各自独立又相互关联,从不同角度呈现邓稼先的生平、贡献等。部分读者感觉过渡生硬,是因为各部分内容侧重点差异较大,如第一部分从中国百年屈辱历史引出,第二部分直接进入邓稼先生平介绍。但这种看似生硬的过渡其实有其合理性,它如同电影镜头切换,迅速将读者带入不同场景。而且作者在行文时,也有内在逻辑串联。例如第一部分为后文邓稼先为改变国家命运而奋斗做铺垫;第二部分对生平介绍后,第三部分通过与奥本海默对比进一步深入挖掘邓稼先性格。若追求更自然衔接,可在部分小标题间增加过渡段落,如在第一部分结尾点明这样的历史背景下需要像邓稼先这样的人物,自然引出第二部分对他的介绍,但原文的结构安排简洁有力,给读者留下思考空间,也符合文章朴实无华的整体风格。

2.文中引用了《吊古战场文》和五四时期的《中国男儿歌》,引用《吊古战场文》确实能渲染出邓稼先工作环境的艰苦,那么引用《中国男儿歌》除了赞颂邓稼先的爱国情怀外,与文章整体的风格和主题是否完全契合?是否有更好的选择?

答案:《中国男儿歌》与文章整体风格和主题高度契合。从风格上,文章语言平实真挚,《中国男儿歌》简洁有力、充满豪情,二者在情感基调上一致。从主题看,文章旨在歌颂邓稼先的爱国奉献精神,《中国男儿歌》中 “要将只手撑天空” 等词句,生动展现出中国男儿顶天立地、为国家拼搏奋斗的形象,与邓稼先为国家核武器事业撑起一片天的事迹相呼应,进一步强化了邓稼先作为爱国志士的高大形象,突出他身上那种为国家无私奉献的精神品质。很难说有更好的选择,因为此儿歌创作于五四时期,那个时代与邓稼先所处时代虽不同,但都面临国家困境,都需要有志之士挺身而出,其时代背景和精神内涵与文章主题紧密相连,能很好地服务于文章情感表达和主题呈现。

《说和做——记闻一多先生言行片段》

一、教材知识清单

(一)文学常识

臧克家,1905 年 10 月 8 日出生于山东诸城,是中国现代著名诗人。他的诗作多反映社会底层人民的苦难生活,具有深刻的现实意义和独特的艺术风格。

(二)易错读音

赫然(hè) 迭起(dié) 锲而不舍(qiè) 兀兀穷年(wù)

沥尽心血(lì) 慷慨淋漓(kāng kǎi) 气冲斗牛(dǒu)

(三)易错字形

梳头、抱歉、秩序、深宵、伴侣、小楷、硕果、卓越、迭起、澎湃、大无畏、锲而不舍、目不窥园、沥尽心血、心不在焉、慷慨淋漓

(四)词语理解

1.锲而不舍:不停地雕刻,比喻有恒心,有毅力。

2.目不窥园:形容专心致志,埋头苦读。

3.沥尽心血:比喻付出了全部精力。

4.心不在焉:心思不在这里,指思想不集中。

5.慷慨淋漓:形容说话、写文章意气昂扬,言辞畅快。

6.气冲斗牛:形容气势之盛可以直冲云霄。

(五)文章主题

本文通过记叙闻一多先生作为学者和革命家的不同方面的言行,展现了闻一多先生严谨刻苦的治学态度、无私无畏的斗争精神、澎湃执着的爱国热情以及言行一致的高尚人格,表达了作者对闻一多先生的崇敬和赞美之情。

二、教材内容详解

句子 详解

“人家说了再做,我是做了再说。”“人家说了也不一定做,我是做了也不一定说。” 这两句话直接体现了闻一多先生在治学方面的态度,他注重实际行动,不轻易夸夸其谈,强调做学问要脚踏实地,先做后说,甚至做了也不说,突出了他的务实精神。

他正向古代典籍钻探,有如向地壳寻求宝藏。 运用比喻的修辞手法,将闻一多先生研究古代典籍比作向地壳寻求宝藏,生动形象地表现了他研究学问时的专注和深入,以及对知识的渴望和探索精神。

仰之弥高,越高,攀得越起劲;钻之弥坚,越坚,钻得越锲而不舍。 使用对偶的修辞手法,句式整齐,节奏感强,突出了闻一多先生在学术研究上不畏困难、勇往直前、执着追求的精神,表现出他对学问的热爱和钻研的深度。

他要给我们衰微的民族开一剂救济的文化药方。 运用比喻的说法,把闻一多先生研究古代文化典籍比作给衰微的民族开救济的文化药方,表明他想通过研究古代文化来拯救民族精神,体现了他的爱国情怀和责任感。

闻一多先生还有另外一个方面,—— 作为革命家的方面。 这是一个过渡句,起承上启下的作用,由上文介绍闻一多先生作为学者的 “做了再说,做了不说”,自然地过渡到下文对他作为革命家 “说了就做” 的言行的描述,使文章结构更加严谨。

他 “说” 了:“我们要准备像李先生一样,前脚跨出大门,后脚就不准备再跨进大门。” 闻一多先生的这句话表明了他为了争取民主,反对独裁,不惜牺牲生命的大无畏精神,体现了他作为革命家的坚定决心和英勇气概。

三、核心问题质疑

(一)人物形象方面

1.文中描述闻一多先生作为学者和革命家有两种不同的形象,这两种形象是否矛盾?为什么?

答案:这两种形象并不矛盾。作为学者,闻一多先生专注于学术研究,“做了再说,做了不说”,体现出他的严谨、刻苦和默默奉献的精神,他致力于通过学术研究来探索救国救民的道路,为民族文化的传承和发展贡献力量。而作为革命家,他 “说了就做”,勇敢地站出来,宣传民主,反对独裁,为争取民族独立和人民解放而斗争,展现出他的勇敢、坚定和大无畏的精神。这两种形象都是闻一多先生在不同领域为实现自己的理想和信念所表现出来的特质,都源于他对国家和民族的热爱,是他伟大人格的不同体现,共同构成了一个完整的、令人崇敬的闻一多先生的形象。

2.作者在描写闻一多先生的形象时,主要运用了哪些描写方法?这些方法有什么作用?

答案:作者主要运用了语言描写、动作描写和神态描写等方法来塑造闻一多先生的形象。语言描写,如闻一多先生关于 “说” 和 “做” 的一些言论,直接展现了他的思想和态度;动作描写,如 “他正向古代典籍钻探,有如向地壳寻求宝藏”,生动地表现了他研究学问的专注和投入;神态描写,如 “目不窥园,足不下楼,兀兀穷年,沥尽心血”,突出了他治学的刻苦精神。这些描写方法使闻一多先生的形象更加生动、具体、丰满,让读者能够更加直观地感受到他的人格魅力和精神品质,增强了文章的感染力和表现力。

(二)写作手法方面

1.文章在结构上有什么特点?这样的结构有什么好处?

答案:文章采用了总分总的结构。开头总领全文,提出闻一多先生 “是卓越的学者,热情澎湃的优秀诗人,大勇的革命烈士”,并指出他在 “说” 和 “做” 方面的特点。中间分别从学者和革命家两个方面具体描述闻一多先生的言行,详细展现了他在不同领域的表现。结尾总结全文,再次强调闻一多先生的 “说” 和 “做”,并对他的人格和精神进行高度评价。这种结构使文章层次分明,条理清晰,重点突出,能够让读者对闻一多先生的形象有一个全面而深刻的认识,同时也使文章的主题更加突出,增强了文章的整体性和逻辑性。

2.文中运用了许多生动的细节描写,这些细节描写对表现闻一多先生的形象有什么作用?

答案:文中的细节描写对表现闻一多先生的形象起到了重要的作用。例如,“一个又一个大的四方竹纸本子,写满了密密麻麻的小楷,如群蚁排衙”,这个细节描写生动地表现了闻一多先生治学的严谨和认真,他对待学术研究一丝不苟,通过详细的记录和认真的书写,展现出他对知识的尊重和对学问的执着追求。又如,“他走到游行示威队伍的前头,昂首挺胸,长须飘飘”,这个细节描写突出了闻一多先生作为革命家的英勇无畏和坚定自信,他毫不畏惧地走在队伍前列,展现出他为了正义和真理敢于斗争的精神风貌。这些细节描写使闻一多先生的形象更加鲜活、真实,让读者能够更加深入地了解他的性格特点和精神品质,从而更加深刻地感受到他的伟大之处。

《列夫托尔斯泰》

一、教材知识清单

(一)文学常识

1.列夫 尼古拉耶维奇 托尔斯泰,19 世纪俄国批判现实主义作家、哲学家、政治思想家和教育改革家 。他出生于俄国图拉省克拉皮文县的亚斯纳亚 波利亚纳庄园的名门贵族家庭,自幼接受贵族家庭教育。托尔斯泰的创作生涯漫长且成果丰硕,其主要作品有《战争与和平》《安娜 卡列尼娜》《复活》等,这些作品反映了俄国 19 世纪六七十年代错综复杂的社会矛盾和急剧变化的阶级斗争,对俄国社会变革以及世界文学发展都产生了深远影响。

2.斯蒂芬 茨威格,奥地利作家。他的创作领域广泛,涵盖小说、传记、诗歌、戏剧以及散文特写等多个领域,在世界文学史上留下了浓墨重彩的一笔。主要作品《人类群星闪耀时》。

(二)易错读音

胡髭(zī) 长髯(rán) 鬈发(quán) 禁锢(gù) 颔(hàn)首 锃(zèng)亮

犀(xī)利 滞(zhì)留 愚钝(dùn) 酒肆(sì) 黯(àn)然失色

(三)易错字形

黝黑、滞留、愚钝、犀利、侏儒、酒肆、尴尬、粗制滥造、藏污纳垢、郁郁寡欢、鹤立鸡群、正襟危坐、颔首低眉、诚惶诚恐、无可置疑、黯然失色、广袤无垠

(四)词语理解

1.器宇:气概,风度。

2.禁锢:束缚,限制。文中指不自由。

3.鹤立鸡群:像鹤站在鸡群中一样。比喻仪表或才能在周围一群人里显得很突出。

4.正襟危坐:整理好衣襟端端正正坐着。形容严肃或拘谨的样子。

5.颔首低眉:低着头,显得很谦卑恭顺的样子。

6.诚惶诚恐:形容小心谨慎以至达到害怕不安的程度。

7.广袤无垠:广阔无边。古代以东西长度为 “广”,南北长度为 “袤”。

8.犀利:(武器、言语等)锋利;锐利。

9.黯然失色:本指心情不好,脸色难看。后多比喻相比之下很有差距,远远不如。

10.粗制滥造:制作粗劣,不讲究质量。也指工作不负责任,草率从事。

藏污纳垢:比喻隐藏或包容坏人坏事。

(五)文章主题

本文通过对列夫 托尔斯泰的外貌和眼睛的细致描绘,既展现了他外貌的平凡甚至丑陋,更突出了他眼睛的犀利和丰富的精神世界,表达了作者对托尔斯泰的崇敬与赞美之情。同时,也让读者认识到托尔斯泰作为伟大作家,其深邃的思想和对社会、人生的深刻洞察,他用自己的笔为俄国社会的变革和发展做出了重要贡献 。

二、教材内容详解

句子 详解

他生就一副多毛的脸庞,植被多于空地,浓密的胡髭使人难以看清他的内心世界。 运用比喻的修辞手法,将托尔斯泰脸上的毛发比作植被,脸庞比作空地,生动形象地写出了他毛发浓密的特点,并且暗示其外貌掩盖了他的内心世界,为后文深入挖掘他的精神世界做铺垫。

长髯覆盖了两颊,遮住了嘴唇,遮住了皱似树皮的黝黑脸膛,一根根迎风飘动,颇有长者风度。 通过细节描写,细致刻画了长髯的状态和对脸部的遮盖,“皱似树皮的黝黑脸膛” 进一步突出其脸部的粗糙与沧桑,“颇有长者风度” 则在一定程度上展现出托尔斯泰的气质。

宽约一指的眉毛像纠缠不清的树根,朝上倒竖。 再次运用比喻,把眉毛比作纠缠不清的树根,形象地描绘出眉毛的杂乱、浓密且朝上倒竖的独特形态。

一绺绺灰白的鬈发像泡沫一样堆在额头上。不管从哪个角度看,你都能见到热带森林般茂密的须发。 两个比喻连用,先把鬈发比作泡沫,突出其蓬松,又把须发比作热带森林,强调其浓密程度,给读者以强烈的视觉冲击,加深对托尔斯泰独特外貌的印象。

他的面容没有一点儿光彩可言。谁不承认这一点谁就没有讲真话。无疑,这张脸平淡无奇,障碍重重,没法弥补,不是传播智慧的庙堂,而是禁锢思想的囚牢;这张脸蒙昧阴沉,郁郁寡欢,丑陋可憎。 运用对比,将面容比作 “禁锢思想的囚牢”,与 “传播智慧的庙堂” 形成反差,直接表明托尔斯泰外貌的平凡与缺乏光彩,同时也引发读者对其内在精神的好奇,为后文对其眼睛及精神世界的赞美蓄势。

这道目光就像一把锃亮的钢刀刺了过来,又稳又准,击中要害。令你无法动弹,无法躲避。 把托尔斯泰的目光比作锃亮的钢刀,运用比喻和夸张的手法,极其生动地表现出他目光的犀利、敏锐,具有强大的洞察力,能够直击事物本质,让被注视者无所遁形。

它像枪弹穿透了伪装的甲胄,它像金刚刀切开了玻璃。 继续运用比喻,从不同角度强化托尔斯泰目光的锐利程度,“穿透甲胄”“切开玻璃” 这些形象的表述,进一步突出他目光的威力,能轻易看穿表象。

在这对眼睛看来,没有办不到的事情,除非让它们陷入无所事事的白日梦中,在优雅而快活的梦境里默默无声地享乐。 通过对托尔斯泰眼睛的描述,从侧面烘托出他强大的能力和旺盛的精力,只有在白日梦中才会让这双锐利的眼睛暂时停歇,体现出他日常对周围世界时刻保持着敏锐的观察与思考。

当这一副寒光四射的匕首转而对准它们的主人时是十分可怕的,因为锋刃无情,直戳要害,正好刺中了他的心窝。 再次把目光比作寒光四射的匕首,既写出托尔斯泰对自身的剖析同样深刻、毫不留情,也暗示他对自己的严苛要求,这种自我审视的精神是其伟大之处的体现。

三、核心问题质疑

(一)人物形象方面

1.文章开篇极力描写托尔斯泰外貌的平凡甚至丑陋,这与我们通常对伟大作家形象的认知有所不同,这样写有什么作用?

答案:这样写是运用了欲扬先抑的手法。开篇着力刻画托尔斯泰外貌的平凡、丑陋,如毛发浓密杂乱、面容粗糙无光等,与人们心中伟大作家应有的英俊、潇洒形象形成鲜明反差。但正是这种平凡丑陋的外貌,与后文他非凡的眼睛所展现出的深刻思想和伟大精神形成强烈对比,更能突出他灵魂的高贵和精神世界的丰富。这种写法使读者对托尔斯泰的形象印象更加深刻,也让读者认识到不能仅凭外貌来评判一个人的价值,伟大的灵魂往往隐藏在平凡的外表之下 。

2.文中对托尔斯泰眼睛的描写展现了他丰富的内心世界,那么眼睛的描写是如何与他的文学创作和社会思想联系起来的?

答案:文中对托尔斯泰眼睛犀利、敏锐的描写,与他在文学创作中对社会现象深刻洞察、对人性精准剖析紧密相关。他能凭借这双眼睛看到俄国社会的种种问题,如贵族的腐朽、农民的苦难等,进而将这些真实的社会状况反映在他的文学作品中,像《战争与和平》《安娜 卡列尼娜》等作品对俄国社会矛盾的揭示就源于他敏锐的观察。同时,他眼睛中所蕴含的对社会不公的批判和对人民的同情,也与他主张社会平等、公正,呼吁 “勿以暴力抗恶”、强调 “道德自我完善” 的社会思想一致。这双眼睛是他观察世界、思考社会的重要窗口,通过眼睛的描写,我们能更好地理解他的文学创作根源和社会思想形成的基础 。

(二)写作手法方面

1.文章在描写托尔斯泰的外貌和眼睛时,运用了大量生动的比喻和夸张手法,这些修辞手法的使用是否会让描写显得过于夸张,失去真实感?

答案:文章中比喻和夸张手法的运用并不会使描写失去真实感。虽然作者将托尔斯泰的须发比作热带森林、目光比作钢刀等,看似夸张,但这些描写都是基于托尔斯泰外貌和眼神的实际特点进行的艺术加工。通过这些修辞手法,能够更加突出托尔斯泰外貌的独特之处和眼睛的非凡魅力,将他的形象更鲜明、更生动地呈现在读者面前,给读者留下深刻的印象。而且,这些描写并没有脱离实际,而是在真实的基础上进行强化,帮助读者更好地理解和感受托尔斯泰的形象,所以不仅不会失去真实感,反而增强了表达效果,使文章更具感染力 。

2.文章从外貌描写过渡到眼睛描写的过程是否自然流畅?作者是如何实现这种过渡的?

答案:文章从外貌描写过渡到眼睛描写非常自然流畅。作者先对托尔斯泰的整体外貌进行了全面且细致的描绘,在读者心中建立起他平凡甚至丑陋的外貌形象后,笔锋一转,用 “亏得有这么一对眼睛,托尔斯泰的脸上于是透出一股才气来” 这样的语句,直接引出对眼睛的描写。这种过渡方式巧妙地将外貌与眼睛联系起来,前文对外貌平凡的描写为后文眼睛的非凡起到了铺垫作用,通过对比突出了眼睛在展现托尔斯泰精神世界方面的关键作用,使读者的注意力自然地从外貌转移到眼睛所蕴含的精神层面,整个过渡水到渠成,毫无突兀之感 。

《孙权劝学》

一、文学常识

1.《资治通鉴》:由北宋史学家司马光主编的一部多卷本编年体通史巨著,它以时间为纲,事件为目,涵盖了 16 朝 1362 年的历史。其目的是 “鉴前世之兴衰,考当今之得失”,为统治者提供治理国家的参考。

2.孙权:三国时期吴国的开国皇帝,字仲谋。他继承父兄基业,统治江东地区,善于用人,使吴国在三国鼎立的局面中占据重要地位。

3.吕蒙:三国时期吴国的名将,起初以军事才能著称,后在孙权的劝说下努力学习,学识大有长进,变得有勇有谋,为吴国的发展立下了赫赫战功。

二、原文翻译

起初,孙权对吕蒙说:“你现在当权管事了,不可不学习!” 吕蒙用军中事务多来推辞。孙权说:“我难道想要你研究儒家经典成为专掌经学传授的学官吗?只是应当粗略地阅读,了解历史罢了。你说事务多,谁比得上我事务多呢?我经常读书,自己认为大有益处。” 吕蒙于是开始学习。等到鲁肃到寻阳的时候,和吕蒙谈论议事,(鲁肃)十分惊奇地说:“以你现在的才干和谋略,不再是原来那个吴下阿蒙了!” 吕蒙说:“读书人分别多日,就要重新用新的眼光看待,长兄你认清事物怎么这么晚呢!” 鲁肃于是叩拜吕蒙的母亲,(与吕蒙)结为朋友就分别了。

三、重点实词

1.当涂:当道,当权。

2.辞:推托。

3.治经:研究儒家经典。

4.博士:当时专掌经学传授的学官。

5.涉猎:粗略地阅读。

6.见往事:了解历史。见,了解;往事,指历史。

7.及:到,等到。

8.过:经过。

9.才略:才干和谋略。

10.非复:不再是。

11.更:重新。

四、重点虚词

以

(1)“蒙辞以军中多务” 中的 “以”,是 “用” 的意思,表方式。

(2)“自以为大有所益” 中的 “以”,与 “为” 连用,解释为 “认为”。

当

(1)“当涂掌事” 中的 “当”,意为 “掌管”。

(2)“但当涉猎” 中的 “当”,可译为 “应当”。

乃

“蒙乃始就学” 中的 “乃”,是 “于是,就” 的意思,表示顺承关系。

为

(1)“孤岂欲卿治经为博士邪” 中的 “为”,是 “成为” 的意思。

(2)“为人谋而不忠乎”(《论语》)中的 “为”,是 “替,给” 的意思。

五、重点句子

1.“卿今当涂掌事,不可不学!”:这句话体现了孙权对吕蒙的重视和期望,强调了学习对于当权者的重要性。

2.“蒙辞以军中多务。”:吕蒙以军中事务繁多为由推辞学习,反映出他最初对学习的态度不够积极。

3.“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。”:孙权明确指出学习的目的不是成为经学博士,而是通过广泛阅读了解历史,以增长见识,为治理国家提供借鉴。

4.“卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。”:孙权以自己为例,现身说法,强调了学习的益处,激励吕蒙克服困难,努力学习。

5.“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”:吕蒙的这句话表现了他通过学习后,在知识和见识方面的巨大进步,同时也带有一种自豪和自信的语气。

六、中心思想

本文通过孙权劝学,吕蒙就学后大有长进的故事,告诉我们学习对于个人成长和发展具有重要意义,无论一个人处于何种地位、有多少事务缠身,都应该重视学习,不断提升自己。同时,也赞扬了吕蒙虚心接受劝告、努力学习的精神,以及鲁肃善于发现他人进步并予以肯定的态度。

七、现实意义

1.从学习的角度:

它提醒我们在现代社会中,知识不断更新,无论处于什么年龄阶段或职业领域,都不能停止学习。只有持续学习,才能跟上时代的步伐,不断提升自己的能力和素质,适应社会的发展变化。

2.从接受建议的角度:

吕蒙能够听从孙权的劝告,改正自己对学习的错误态度,这启示我们要虚心接受他人的合理建议,不要固执己见。他人的经验和建议往往能帮助我们发现自己的不足,从而更好地完善自己。

3.从看待他人的角度:

鲁肃对吕蒙前后态度的变化,告诉我们不能用一成不变的眼光看待他人,要以发展的眼光去认识和评价别人。每个人都有潜力通过学习和努力取得进步,我们应该给予他人肯定和鼓励,促进共同成长。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读