第21课《古代诗歌五首》课时练习(含答案)

文档属性

| 名称 | 第21课《古代诗歌五首》课时练习(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 182.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-05 19:50:39 | ||

图片预览

文档简介

七年级语文新部编版下册第五单元第21课《古代诗歌五首》课时练习

一、诗歌鉴赏

阅读下面两首诗歌,完成下面小题。

(甲)

望岳

杜 甫

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

(乙)

登飞来峰

王安石

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

1.下面对甲诗的理解与赏析,不正确的一项是( )

A.开篇以问答的形式,表明泰山的青色在齐鲁广大区域内都能望见,表现了泰山雄伟阔大的气势。

B.“阴阳割昏晓”中的“割”字写出了泰山参天矗立的雄姿,使静止的山峰充满了活力。

C.“荡胸生曾云,决眦入归鸟”描写静景,勾勒出一幅层云生起、飞鸟归林的画面,此景触发了诗人的归隐之情。

D.全诗无“望”字,但“望”字贯穿全篇。诗人触景生情,浮想联翩,诗中洋溢着青年杜甫蓬勃的朝气。

2.甲乙两首诗的最后两句都写诗人登高望远的感受,二者表达的情感有何不同?

3.阅读下面两首诗,完成小题。

【甲】

游山西村

陆游

莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。

从今若许闲乘月,拉杖无时夜叩门。

【乙】

春山夜月

于良史

春山多胜事,赏玩夜忘归。

掬水月在手,弄花香满衣。

兴来无远近,欲去惜芳菲。

南望钟鸣处,楼台深翠微。

下面对两首诗的理解和分析不正确的一项是 ( )

A.甲诗首联写农家招待客人。一个“足”字,体现了“丰年”的富足,也表达了农家款客的盛情。

B.乙诗首联“多胜事”是赏玩忘归的原因,以下六句,具体展开对“胜事”与“赏玩忘归”的描述。

C.甲诗表达诗人对田园生活的热爱和向往,乙诗写诗人沉醉美景将要离开时依依惜别的深情。

D.乙诗尾联从听觉和触觉入手,以悠扬钟声引出翠微山色,将春山月下的情景勾勒了出来。

4.阅读下面两首诗,完成小题。

游山西村

陆游

莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。

从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。

过故人庄

孟浩然

故人具鸡黍,邀我至田家。

绿树村边合,青山郭外斜。

开轩面场圃,把酒话桑麻。

待到重阳日,还来就菊花。

若将《游山西村》与《过故人庄》视为乡村生活的诗意画卷,从意象营造与情感映射的交互关系出发,阐述二者如何展现乡村生活的独特魅力?

5.阅读下面两首诗,完成小题。

【甲】

望岳①杜甫

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

【乙】

江汉②杜甫

江汉思归客,乾坤一腐儒。

片云天共远,永夜月同孤。

落日心犹壮,秋风病欲苏。

古来存老马,不必取长途。

【注】①【甲】诗创作于公元736年,二十四岁的诗人开始漫游生活,此诗作于漫游途中。②【乙】诗创作于公元768年,五十六岁的杜甫历经磨难,生活日益困窘,他感慨万千,写下此诗。

下面对两首诗的理解和分析不正确的一项是( )

A.甲诗“造化钟神秀,阴阳割昏晓”两句所绘之景是泰山近景,运用比喻修辞,以一个“钟”字将大自然写得富有情致,以一个“割”字突出泰山高大的特点。

B.甲诗“荡胸生曾云,决眦入归鸟”两句对诗人使劲睁大眼睛张望,感到眼眶欲裂的描写,把泰山迷人的景色表现得更加形象鲜明。

C.乙诗尾联化用“老马识途”的典故,以“老马”自比,表明自己虽然年老多病,但仍能有所作为,委婉地表达出内心的怨愤之情。

D.两首诗都运用景物描写来表达诗人内心情感,甲诗流露出青年时期的豪情壮志和对未来的憧憬,乙诗则寄托了诗人身处逆境而自强不息的情怀。

阅读下面古诗,完成小题。

(甲)

送杜少府之任蜀州

[唐]王勃

城阙辅三秦,风烟望五津。

与君离别意,同是宦游人。

海内存知己,天涯若比邻。

无为在歧路,儿女共沾巾。

(乙)

己亥杂诗(其五)

(清)龚自珍

浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯。

落红不是无情物,化作春泥更护花。

6.对(甲)诗赏析有误的一项是( )

A.首联写出了送行的地点和友人要赴任的地方。一个“辅”字形象地写出三秦大地护卫着长安的景象,气势雄伟,使诗歌开篇意境开阔。

B.颔联表达诗人虽然要跟朋友分别,但自己同样在宦海中沉浮,表现了依依不舍的感伤之情。

C.颈联语言形象而凝练,饱含深情而富有哲理,是这首诗的中心句。

D.尾联,承接上联进一步慰友人,希望朋友摆脱离愁,满怀信心踏上新的征程,点出“送”的主题。

7.(甲)(乙)两诗都写到“天涯”,但两位诗人所抒发的情感有所不同,请说说他们各自抒发了怎样的情感?

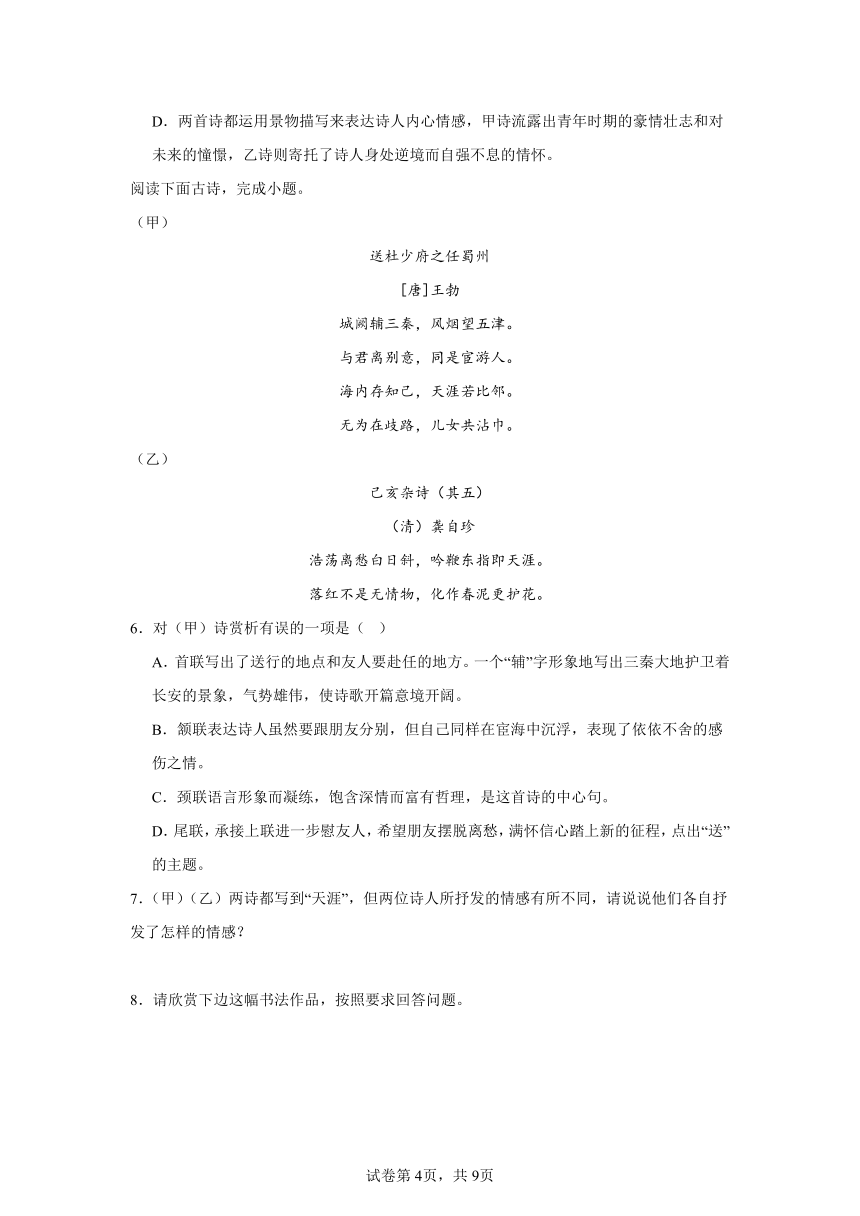

8.请欣赏下边这幅书法作品,按照要求回答问题。

提问:第二句中的“足”字极为传神、请你从炼字的角度赏析其妙处。

解答:

二、文言文阅读

班级同学搜集到以下六则材料,开展“诗圣杜甫”的主题探究,请你参与。

唐睿宗太极元年,生于巩县,少时家庭环境优越。

唐玄宗开元二十四年,在齐、赵(今山东、河北)漫游。

(一)

岱宗夫如何? 齐鲁青未了。造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。会当凌绝顶,一览众山小。

(《望岳》)

安史之乱初,投命肃宗,途中为叛军所绊,困居长安。

(二)

国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。白头搔更短,浑欲不胜簪。

(《春望》)

安史之乱中,兄弟五人散处甘肃、河南、山东等地。

(三)

戍鼓断人行,边秋一雁声。露从今夜白,月是故乡明。

有弟皆分散,无家问死生。寄书长不达,况乃未休兵。

(《月夜忆舍弟》)

安史之乱还未平定,居住在成都近郊草堂。

(四)

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山。呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足。

(选自《茅屋为秋风所破歌》)

安史之乱后,失去在蜀地的依靠,结束相对安定的生活,被迫携家眷离开成都。

(五)

五载客蜀郡,一年居梓州。如何关塞阻,转作潇湘游?

万事已黄发,残生随白鸥。安危大臣在,何必泪长流!

(《去蜀》)

大历五年(770年)冬,杜甫在由潭州往岳阳的一条小船上去世。时年五十九岁。

(六)

杜甫,字子美,京兆人。自由好学,七岁能诗。李邕奇其材,先往见之。举进士不中第,困长安。会禄山乱天子入蜀甫避走三川。肃宗立,自鄜州羸服①欲奔行在,为贼所得。至德二年,亡走风翔,上谒,拜左拾遗。时所在寇夺,甫家寓鄜,弥年艰窭②,孺弱至饿死,因许甫自往省视。从还京师,出为华州司功参军。关辅③饥,辄弃官去。客秦州,负薪拾橡栗自给。流落剑南,营草堂成都西郭浣花溪。会严武节度剑南西川,往依焉。武以世旧,待甫甚善,亲诣其家。大历中,出翟塘,溯沅、湘以登衡山,适耒阳。因客耒阳,游岳祠,大水暴至,涉旬不得食。县令自棹舟迎之,乃得还。为设牛炙、白酒,大醉,一夕卒,年五十九。与李白齐名,时号“李杜”。数尝寇乱,挺节无所污。为歌诗,伤时挠弱④,情不忘君,人皆怜之。

(节选自《唐才子传选译·卷二·杜甫》)

【注释】①羸服:贫贱人的衣着。②窭:贫寒。③关辅:即现在的关中地区。④伤时:感伤时局。挠弱:软弱、衰弱。

9.解释下列加点的字词。

(1)李邕奇其材( ) (2)会严武节度剑南西川( )

(3)辄弃官去( ) (4)大水暴至( )

10.用“/”为文中画波浪线的句子断句。(限两处)

会 禄 山 乱 天 子 入 蜀 甫 避 走 三 川

11.翻译句子。

(1)客秦州,负薪拾橡栗自给。

(2)武以世旧,待甫甚善,亲诣其家。

12.有人认为,材料(四)和材料(五)的结尾表达的思想感情完全不同,请你予以反驳。

13.结合材料(六)的具体内容,分析杜甫的人物形象。

14.杜甫诗歌的创作风格,是否受其人生经历的影响?根据以上材料,发表你的看法。

班级举办“畅游诗文”活动,请你参与。

【材料一】

登飞来峰

北宋·王安石

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

【材料二】

初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。”蒙乃始就学。及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。

(选自《资治通鉴》)

【材料三】

①子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”(《学而》)

②子曰:“温故而知新,可以为师矣。”(《为政》)

③子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”(《为政》)

④子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”(《雍也》)

⑤子曰:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。(《述而》)

⑥子夏曰:“博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣。”(《子张》)

(选自《论语》)

15.明语气:以下语句该用什么语气读呢?请你帮小华选择其中的一句,帮他解决朗读的困惑。

朗诵的语气:激扬 悲伤 恳切 感叹 劝勉

①不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。②卿今当涂掌事,不可不学!③学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?

我选择的句子是:

朗诵的语气是:

16.析字义:请根据示例,参考表格中出示的字的释义,给句中加点字选择恰当的解释并将序号填写到横线上。

文言词句字典中的释义列举恰当的解释示例:

不亦说乎 ①说话 ②同“悦”愉快 选择②

(1)不舍昼夜①停 ②房屋 选择

(1)大有所益①增加 ②好处 选择

(2)温故而知新①学过的知识 ②所以 选择

17.翻译句子

(1)但当涉猎,见往事耳。

(2)人不知而不愠,不亦君子乎?

18.赏文本:为了更好地读懂文本,明确作品内涵,同学们展开了讨论,请你结合以上诗文,将下列对话补充完整。

小华:《论语》中“学而不思则罔,思而不学则殆。”两句阐明了“学”与“思”的辩证关系,这也是一种好的学习方法。

小丽:是的,我认为《孙权劝学》中也有类似的语段。《孙权劝学》中孙权现身说法,教给了吕蒙 的学习方法。

小华:我认同你的想法,《登飞来峰》中作者也通过“ , ”两句表明掌握了正确的观点和方法,认识达到一定的高度,就能透过现象看到本质,不会被事物的假象迷惑。

19.谈感悟:请你选取三则文本中的任意一则内容,结合自身感悟,谈谈正确的学习态度。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

《七年级语文新部编版下册第五单元第21课《古代诗歌五首》课时练习》参考答案

1.C 2.示例:甲诗表达了诗人敢于攀登绝顶、俯视一切的雄心和气概;乙诗表达了诗人高瞻远瞩、不畏奸邪的理想、勇气和决心,以及为实现自己远大的政治理想和抱负而奋斗的大无畏精神。

3.D

4.《游山西村》中,“山重水复”“柳暗花明”等自然意象营造出一种曲折多变的氛围,映射出诗人在乡村游历中,从困惑到惊喜的情感变化,展现乡村景色在探索中带来的独特魅力;“萧鼓追随”“衣冠简朴”等民俗意象,体现乡村春社的热闹与古朴,映射出诗人对乡村传统风俗的喜爱与赞美。

《过故人庄》的意象与情感表达:《过故人庄》以“绿树”“青山”勾勒出宁静的乡村环境,营造出清新、闲适的氛围,映射出诗人对田园宁静生活的向往;“鸡黍”“桑麻”等生活意象,展现乡村质朴的生活场景,映射出诗人与友人相聚时的惬意,凸显乡村生活的质朴魅力。

5.A

6.B 7.(甲)诗运用夸张手法,写出真挚的友情可以克服空间的阻隔,消除孤独和苦闷,表现了友谊的超时空性。(乙)诗抒发了离别时的忧伤和逃离樊笼的轻松愉快之情,更抒发了自己虽然离开官场,却依然心系国家命运,不忘报国之情。

8.示例:“足”写出了丰年里农家人款待客人的菜肴极为充足、丰盛,表现了村民的热情好客以及诗人对当地淳朴民风的赞美。

9. 奇:以……为奇(认为……奇特,看中); 适逢,恰巧遇到 ; 离开 ; 突然 10.会 禄 山 乱 /天 子 入 蜀 /甫 避 走 三 川 11.(1)(杜甫)旅居秦州,靠背柴禾、拾橡粟维持生活。

(2)严武因为自家与杜甫是世代交谊,就对杜甫十分友好,亲自来到杜甫家中。 12.二者都表达了忧国忧民之情。《茅》诗结尾诗人愿以生命换取“天下寒士俱欢颜”,直接表现忧国忧民的博大胸怀;《去蜀》尾联正话反说:大臣若能担起国家安危重任,我又何必枉自操心、老泪长流呢?寄忧国忧民之思于激愤言辞之中。 13.“七岁能诗”“李邕奇其材”可见杜甫才华横溢(有才华)。“自鄜州羸服欲奔行在”“为歌诗,伤时挠弱,情不忘君”可见杜甫忠诚,爱国(忧国忧民)。 14.是。杜甫诗歌的创作风格,受其跌宕的人生经历影响,从豪迈自信走向沉郁顿挫。青年杜甫意气风发,“会当凌绝顶,一览众山下”有着不怕困难、敢攀顶峰、俯视一切的雄心和气概;壮年时期,安史之乱爆发,他的诗歌如《春望》《月夜忆舍弟》等集中抒发了对时局动荡、国事艰难的忧虑以及对家乡故园亲人的思念。老年时期,“万事已黄发,残生随白鸥”,包含了诗人漂泊流离,老态尽显,今不如昔的悲惨处境和凄凉心境。

15.我选择的句子是①,朗诵的语气是:激扬

我选择的句子是②,朗诵的语气是:感叹/恳切/劝勉

我选择的句子是③,朗诵的语气是:恳切/劝勉 16. ① ② ① 17.(1)只是应当粗略地阅读,了解历史罢了。

(2)别人不了解我,我却不生气,不也是君子吗? 18. 广泛涉猎,了解历史的学习方法。 不畏浮云遮望眼 自缘身在最高层 19.示例:在《登飞来峰》“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”两句中,体会到当我们在学习中遇到困难的时候,应当锲而不舍、勇攀高峰。在《孙权劝学》中,体会到在学习中要善于听取别人正确的意见,并且在遇到困难时不找借口。在《论语》“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之”一句中,体会到要虚心求教,取人之长补己之短。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、诗歌鉴赏

阅读下面两首诗歌,完成下面小题。

(甲)

望岳

杜 甫

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

(乙)

登飞来峰

王安石

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

1.下面对甲诗的理解与赏析,不正确的一项是( )

A.开篇以问答的形式,表明泰山的青色在齐鲁广大区域内都能望见,表现了泰山雄伟阔大的气势。

B.“阴阳割昏晓”中的“割”字写出了泰山参天矗立的雄姿,使静止的山峰充满了活力。

C.“荡胸生曾云,决眦入归鸟”描写静景,勾勒出一幅层云生起、飞鸟归林的画面,此景触发了诗人的归隐之情。

D.全诗无“望”字,但“望”字贯穿全篇。诗人触景生情,浮想联翩,诗中洋溢着青年杜甫蓬勃的朝气。

2.甲乙两首诗的最后两句都写诗人登高望远的感受,二者表达的情感有何不同?

3.阅读下面两首诗,完成小题。

【甲】

游山西村

陆游

莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。

从今若许闲乘月,拉杖无时夜叩门。

【乙】

春山夜月

于良史

春山多胜事,赏玩夜忘归。

掬水月在手,弄花香满衣。

兴来无远近,欲去惜芳菲。

南望钟鸣处,楼台深翠微。

下面对两首诗的理解和分析不正确的一项是 ( )

A.甲诗首联写农家招待客人。一个“足”字,体现了“丰年”的富足,也表达了农家款客的盛情。

B.乙诗首联“多胜事”是赏玩忘归的原因,以下六句,具体展开对“胜事”与“赏玩忘归”的描述。

C.甲诗表达诗人对田园生活的热爱和向往,乙诗写诗人沉醉美景将要离开时依依惜别的深情。

D.乙诗尾联从听觉和触觉入手,以悠扬钟声引出翠微山色,将春山月下的情景勾勒了出来。

4.阅读下面两首诗,完成小题。

游山西村

陆游

莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。

从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。

过故人庄

孟浩然

故人具鸡黍,邀我至田家。

绿树村边合,青山郭外斜。

开轩面场圃,把酒话桑麻。

待到重阳日,还来就菊花。

若将《游山西村》与《过故人庄》视为乡村生活的诗意画卷,从意象营造与情感映射的交互关系出发,阐述二者如何展现乡村生活的独特魅力?

5.阅读下面两首诗,完成小题。

【甲】

望岳①杜甫

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

【乙】

江汉②杜甫

江汉思归客,乾坤一腐儒。

片云天共远,永夜月同孤。

落日心犹壮,秋风病欲苏。

古来存老马,不必取长途。

【注】①【甲】诗创作于公元736年,二十四岁的诗人开始漫游生活,此诗作于漫游途中。②【乙】诗创作于公元768年,五十六岁的杜甫历经磨难,生活日益困窘,他感慨万千,写下此诗。

下面对两首诗的理解和分析不正确的一项是( )

A.甲诗“造化钟神秀,阴阳割昏晓”两句所绘之景是泰山近景,运用比喻修辞,以一个“钟”字将大自然写得富有情致,以一个“割”字突出泰山高大的特点。

B.甲诗“荡胸生曾云,决眦入归鸟”两句对诗人使劲睁大眼睛张望,感到眼眶欲裂的描写,把泰山迷人的景色表现得更加形象鲜明。

C.乙诗尾联化用“老马识途”的典故,以“老马”自比,表明自己虽然年老多病,但仍能有所作为,委婉地表达出内心的怨愤之情。

D.两首诗都运用景物描写来表达诗人内心情感,甲诗流露出青年时期的豪情壮志和对未来的憧憬,乙诗则寄托了诗人身处逆境而自强不息的情怀。

阅读下面古诗,完成小题。

(甲)

送杜少府之任蜀州

[唐]王勃

城阙辅三秦,风烟望五津。

与君离别意,同是宦游人。

海内存知己,天涯若比邻。

无为在歧路,儿女共沾巾。

(乙)

己亥杂诗(其五)

(清)龚自珍

浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯。

落红不是无情物,化作春泥更护花。

6.对(甲)诗赏析有误的一项是( )

A.首联写出了送行的地点和友人要赴任的地方。一个“辅”字形象地写出三秦大地护卫着长安的景象,气势雄伟,使诗歌开篇意境开阔。

B.颔联表达诗人虽然要跟朋友分别,但自己同样在宦海中沉浮,表现了依依不舍的感伤之情。

C.颈联语言形象而凝练,饱含深情而富有哲理,是这首诗的中心句。

D.尾联,承接上联进一步慰友人,希望朋友摆脱离愁,满怀信心踏上新的征程,点出“送”的主题。

7.(甲)(乙)两诗都写到“天涯”,但两位诗人所抒发的情感有所不同,请说说他们各自抒发了怎样的情感?

8.请欣赏下边这幅书法作品,按照要求回答问题。

提问:第二句中的“足”字极为传神、请你从炼字的角度赏析其妙处。

解答:

二、文言文阅读

班级同学搜集到以下六则材料,开展“诗圣杜甫”的主题探究,请你参与。

唐睿宗太极元年,生于巩县,少时家庭环境优越。

唐玄宗开元二十四年,在齐、赵(今山东、河北)漫游。

(一)

岱宗夫如何? 齐鲁青未了。造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。会当凌绝顶,一览众山小。

(《望岳》)

安史之乱初,投命肃宗,途中为叛军所绊,困居长安。

(二)

国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。白头搔更短,浑欲不胜簪。

(《春望》)

安史之乱中,兄弟五人散处甘肃、河南、山东等地。

(三)

戍鼓断人行,边秋一雁声。露从今夜白,月是故乡明。

有弟皆分散,无家问死生。寄书长不达,况乃未休兵。

(《月夜忆舍弟》)

安史之乱还未平定,居住在成都近郊草堂。

(四)

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山。呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足。

(选自《茅屋为秋风所破歌》)

安史之乱后,失去在蜀地的依靠,结束相对安定的生活,被迫携家眷离开成都。

(五)

五载客蜀郡,一年居梓州。如何关塞阻,转作潇湘游?

万事已黄发,残生随白鸥。安危大臣在,何必泪长流!

(《去蜀》)

大历五年(770年)冬,杜甫在由潭州往岳阳的一条小船上去世。时年五十九岁。

(六)

杜甫,字子美,京兆人。自由好学,七岁能诗。李邕奇其材,先往见之。举进士不中第,困长安。会禄山乱天子入蜀甫避走三川。肃宗立,自鄜州羸服①欲奔行在,为贼所得。至德二年,亡走风翔,上谒,拜左拾遗。时所在寇夺,甫家寓鄜,弥年艰窭②,孺弱至饿死,因许甫自往省视。从还京师,出为华州司功参军。关辅③饥,辄弃官去。客秦州,负薪拾橡栗自给。流落剑南,营草堂成都西郭浣花溪。会严武节度剑南西川,往依焉。武以世旧,待甫甚善,亲诣其家。大历中,出翟塘,溯沅、湘以登衡山,适耒阳。因客耒阳,游岳祠,大水暴至,涉旬不得食。县令自棹舟迎之,乃得还。为设牛炙、白酒,大醉,一夕卒,年五十九。与李白齐名,时号“李杜”。数尝寇乱,挺节无所污。为歌诗,伤时挠弱④,情不忘君,人皆怜之。

(节选自《唐才子传选译·卷二·杜甫》)

【注释】①羸服:贫贱人的衣着。②窭:贫寒。③关辅:即现在的关中地区。④伤时:感伤时局。挠弱:软弱、衰弱。

9.解释下列加点的字词。

(1)李邕奇其材( ) (2)会严武节度剑南西川( )

(3)辄弃官去( ) (4)大水暴至( )

10.用“/”为文中画波浪线的句子断句。(限两处)

会 禄 山 乱 天 子 入 蜀 甫 避 走 三 川

11.翻译句子。

(1)客秦州,负薪拾橡栗自给。

(2)武以世旧,待甫甚善,亲诣其家。

12.有人认为,材料(四)和材料(五)的结尾表达的思想感情完全不同,请你予以反驳。

13.结合材料(六)的具体内容,分析杜甫的人物形象。

14.杜甫诗歌的创作风格,是否受其人生经历的影响?根据以上材料,发表你的看法。

班级举办“畅游诗文”活动,请你参与。

【材料一】

登飞来峰

北宋·王安石

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

【材料二】

初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。”蒙乃始就学。及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。

(选自《资治通鉴》)

【材料三】

①子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”(《学而》)

②子曰:“温故而知新,可以为师矣。”(《为政》)

③子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”(《为政》)

④子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”(《雍也》)

⑤子曰:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。(《述而》)

⑥子夏曰:“博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣。”(《子张》)

(选自《论语》)

15.明语气:以下语句该用什么语气读呢?请你帮小华选择其中的一句,帮他解决朗读的困惑。

朗诵的语气:激扬 悲伤 恳切 感叹 劝勉

①不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。②卿今当涂掌事,不可不学!③学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?

我选择的句子是:

朗诵的语气是:

16.析字义:请根据示例,参考表格中出示的字的释义,给句中加点字选择恰当的解释并将序号填写到横线上。

文言词句字典中的释义列举恰当的解释示例:

不亦说乎 ①说话 ②同“悦”愉快 选择②

(1)不舍昼夜①停 ②房屋 选择

(1)大有所益①增加 ②好处 选择

(2)温故而知新①学过的知识 ②所以 选择

17.翻译句子

(1)但当涉猎,见往事耳。

(2)人不知而不愠,不亦君子乎?

18.赏文本:为了更好地读懂文本,明确作品内涵,同学们展开了讨论,请你结合以上诗文,将下列对话补充完整。

小华:《论语》中“学而不思则罔,思而不学则殆。”两句阐明了“学”与“思”的辩证关系,这也是一种好的学习方法。

小丽:是的,我认为《孙权劝学》中也有类似的语段。《孙权劝学》中孙权现身说法,教给了吕蒙 的学习方法。

小华:我认同你的想法,《登飞来峰》中作者也通过“ , ”两句表明掌握了正确的观点和方法,认识达到一定的高度,就能透过现象看到本质,不会被事物的假象迷惑。

19.谈感悟:请你选取三则文本中的任意一则内容,结合自身感悟,谈谈正确的学习态度。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

《七年级语文新部编版下册第五单元第21课《古代诗歌五首》课时练习》参考答案

1.C 2.示例:甲诗表达了诗人敢于攀登绝顶、俯视一切的雄心和气概;乙诗表达了诗人高瞻远瞩、不畏奸邪的理想、勇气和决心,以及为实现自己远大的政治理想和抱负而奋斗的大无畏精神。

3.D

4.《游山西村》中,“山重水复”“柳暗花明”等自然意象营造出一种曲折多变的氛围,映射出诗人在乡村游历中,从困惑到惊喜的情感变化,展现乡村景色在探索中带来的独特魅力;“萧鼓追随”“衣冠简朴”等民俗意象,体现乡村春社的热闹与古朴,映射出诗人对乡村传统风俗的喜爱与赞美。

《过故人庄》的意象与情感表达:《过故人庄》以“绿树”“青山”勾勒出宁静的乡村环境,营造出清新、闲适的氛围,映射出诗人对田园宁静生活的向往;“鸡黍”“桑麻”等生活意象,展现乡村质朴的生活场景,映射出诗人与友人相聚时的惬意,凸显乡村生活的质朴魅力。

5.A

6.B 7.(甲)诗运用夸张手法,写出真挚的友情可以克服空间的阻隔,消除孤独和苦闷,表现了友谊的超时空性。(乙)诗抒发了离别时的忧伤和逃离樊笼的轻松愉快之情,更抒发了自己虽然离开官场,却依然心系国家命运,不忘报国之情。

8.示例:“足”写出了丰年里农家人款待客人的菜肴极为充足、丰盛,表现了村民的热情好客以及诗人对当地淳朴民风的赞美。

9. 奇:以……为奇(认为……奇特,看中); 适逢,恰巧遇到 ; 离开 ; 突然 10.会 禄 山 乱 /天 子 入 蜀 /甫 避 走 三 川 11.(1)(杜甫)旅居秦州,靠背柴禾、拾橡粟维持生活。

(2)严武因为自家与杜甫是世代交谊,就对杜甫十分友好,亲自来到杜甫家中。 12.二者都表达了忧国忧民之情。《茅》诗结尾诗人愿以生命换取“天下寒士俱欢颜”,直接表现忧国忧民的博大胸怀;《去蜀》尾联正话反说:大臣若能担起国家安危重任,我又何必枉自操心、老泪长流呢?寄忧国忧民之思于激愤言辞之中。 13.“七岁能诗”“李邕奇其材”可见杜甫才华横溢(有才华)。“自鄜州羸服欲奔行在”“为歌诗,伤时挠弱,情不忘君”可见杜甫忠诚,爱国(忧国忧民)。 14.是。杜甫诗歌的创作风格,受其跌宕的人生经历影响,从豪迈自信走向沉郁顿挫。青年杜甫意气风发,“会当凌绝顶,一览众山下”有着不怕困难、敢攀顶峰、俯视一切的雄心和气概;壮年时期,安史之乱爆发,他的诗歌如《春望》《月夜忆舍弟》等集中抒发了对时局动荡、国事艰难的忧虑以及对家乡故园亲人的思念。老年时期,“万事已黄发,残生随白鸥”,包含了诗人漂泊流离,老态尽显,今不如昔的悲惨处境和凄凉心境。

15.我选择的句子是①,朗诵的语气是:激扬

我选择的句子是②,朗诵的语气是:感叹/恳切/劝勉

我选择的句子是③,朗诵的语气是:恳切/劝勉 16. ① ② ① 17.(1)只是应当粗略地阅读,了解历史罢了。

(2)别人不了解我,我却不生气,不也是君子吗? 18. 广泛涉猎,了解历史的学习方法。 不畏浮云遮望眼 自缘身在最高层 19.示例:在《登飞来峰》“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”两句中,体会到当我们在学习中遇到困难的时候,应当锲而不舍、勇攀高峰。在《孙权劝学》中,体会到在学习中要善于听取别人正确的意见,并且在遇到困难时不找借口。在《论语》“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之”一句中,体会到要虚心求教,取人之长补己之短。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读