第五单元《乡土中国》第6课时 课件(共24张PPT)-2024-2025学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 第五单元《乡土中国》第6课时 课件(共24张PPT)-2024-2025学年统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-05 18:15:29 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

《乡土中国》第6课时

礼治秩序 无讼

我国古代县衙门口,常悬挂这么一副对联

上联:为士,为农,有暇各勤尔业 ;

下联:或工,或商,无事休进此门。

那么,乡土社会中的社会秩序是怎样维 持稳定的?人们对待诉讼的态度具体又是怎 样的呢?

1.能掌握文中关键概念、核心观点,梳理论证思路。

2.能理解乡土中国“礼治”特点、“无讼”追求及其原因。

3.能掌握对比、引用、举例等论证方法,品味语言特色。

4.能利用文中知识解读相关社会现象,并思考其现实价值。

教学目标

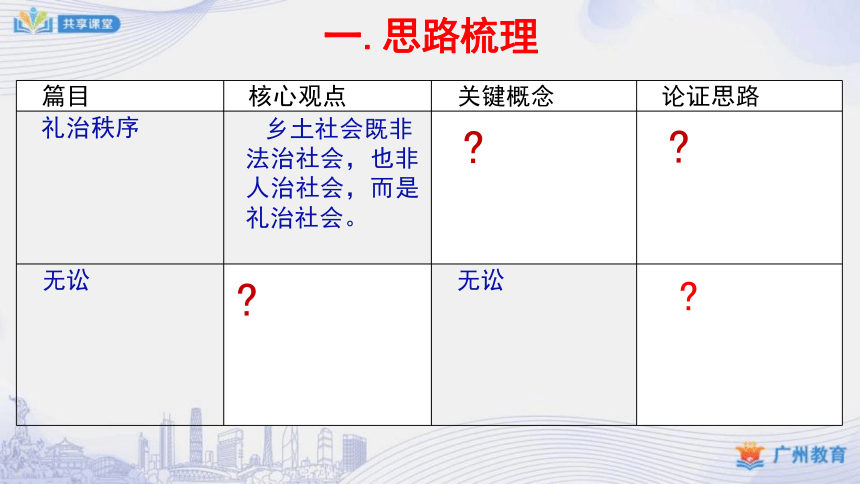

篇目 核心观点 关键概念

论证思路

礼治秩序 乡土社会既非 法治社会,也非 人治社会,而是 礼治社会。

无讼 无讼

一.思路梳理

篇目 核心观点 关键概念

论证思路

礼治 秩序 乡土社会 既非法治 社会,也 非人治社 会,而是 礼治社会。 礼治 秩序

首先先论述人治和法治的共同点和区别。再分析乡土社 会礼治秩序的特色:礼治中也有残忍的因素,维持礼这种规 范的是传统;传统是世代累积的经验,在乡土社会中效力更 大,它极具权威,仪式就体现了其权威性。礼是内生的秩序, 使人服膺;法律从外限制人,道德靠舆论约束人。最后指出: 礼治在快速变动的社会中无法实施,法治秩序应运而生。

无讼 乡土社会以 调解(教化) 解决争端, 反对诉讼。 无讼

首先分析乡土社会“讼师 ”到现代都市社会“律师 ” 的改变,比较城乡对诉讼的态度差异。其次分析乡土社会礼 治秩序下的无讼观:乡土社会要求每个人都懂礼,礼治的最 高境界是人人都守规矩;出现讼事意味着教化不够,是可羞 之事;乡里的调解是一种教育的过程。接着再分析现代都市 中的法律观:法律讲个人权利, 目的是厘定权利;现代社会 中的法律与时更新,不要求每个人精通掌握,律师成了专业 人士。最后讨论在乡土社会蜕变的过程中,礼治遭到破坏、 法治难以建立的原因;并且思考在乡间真正建立起法治秩序 的方法。

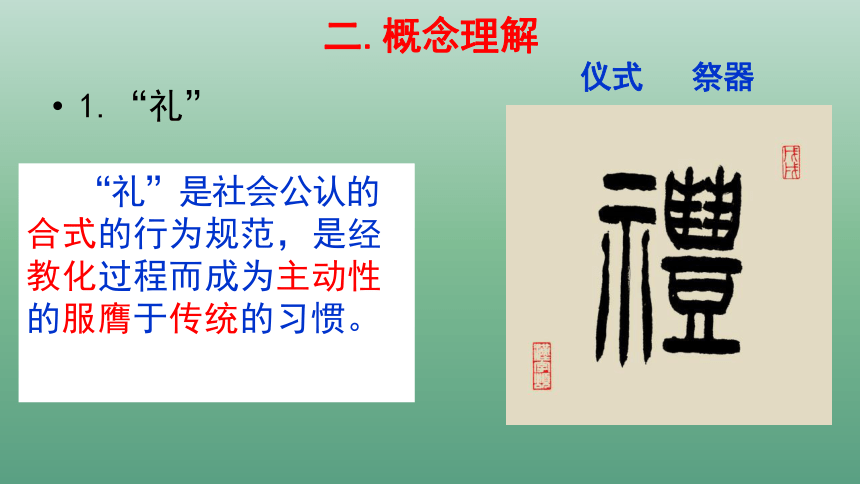

“礼”是社会公认的 合式的行为规范,是经 教化过程而成为主动性 的服膺于传统的习惯。

二.概念理解

1.“礼”

仪式 祭器

人服礼是主动的,是从教化中养成的。

服膺:牢牢记在心里,衷心信服。

维持礼这种规范的是传统(社会所积累的 经验)。

合式:是对的意思。合于礼的就是说这些 行为是对的。

残酷与否并非合礼与否的问题。

经验具有权威性,仪式体现了其权威性。

“礼”

“礼治”和“法治”

①从根据的规范来看, “礼治”根据的是“礼”, “法治”根据的是法律。

②从实现的途径看, “礼治”依靠传统,通过教化和克己修身来维持。 “法治”依靠国家权力,通过惩罚手段来实现。

③从服从的形式看,人们对“礼”是主动服膺的, 对法律是被动服从的。

二者都有人的因素。法治是“人依法而治” ,出现在现代社会。

“人治”好像是凭个人好恶来治理。乡土社会实际上是 “礼治社会”。

“人治”和“法治”

2. “人治”“礼治”“法治”

①每个人自觉守规矩,从根本上避免发生纠纷;

②发生纠纷时利用传统伦理道德进行调解,而不用 法律诉讼解决。

3.“无讼”

传统是社会累积的经验,是人们可以遵守的成法。 只要按照传统照办,生活就能得到保障。人们对传统渐 渐有了敬畏之感。久之,这套行为就成了“仪式”。

“礼”就是按着仪式去做的意思。 这样,传统就维持 了“礼治”。

三.问题探讨

1.《礼治秩序》中说,礼治不需要有形的权力机构来维 持。维持礼这种规范的是传统。试分析传统是怎样维持 礼治的。

2.《礼治秩序》中说,礼治社会并不能在变迁很快的时代中出 现,这是乡土社会的特色。为什么是这样呢?

礼治的可能必须以传统可以有效地应付生活问题为前提。 乡土社会是安土重迁的,传统能够比较长久地发挥效力。后人 只要按照传统照办,就能保障生活,维持社会秩序。在一个变 迁很快的社会,传统的效力是无法保证的,礼治也就无法实现 了。

同时,在熟人社会中,违背多数人公认的礼,所需要承受 的舆论压力和道德指责,也会令礼的叛逆者倍感压力。社会也 就由此得到治理。

3.根据《无讼》全文,从讼师到律师,二者社会地位有 何变化?为什么会有这样的变化?

变化:讼师,身处乡土社会,没有地位。

“讼事有害无利:要盘缠,要奔走;若造机关,又坏心术。” --明 ·王士晋

听讼,吾犹人也,必也使无讼乎。

--《论语 ·颜渊》

“纷然争讼,实为门户之羞、门户之耻。” --南宋 ·陆游

以讼为耻,厌讼、贱讼等是中国古代社会普遍共有的心理。

变化: 讼师,身处乡土社会,没有地位。

律师,身处现代社会,地位重要。

原因:乡土社会是礼治社会,现代社会是法治社会。

“无讼”在礼治社会中受推崇。因为理想的礼治是每个人都自 动守规矩。一旦有人越出规矩,这就是道德问题。打官司是令人 羞耻的,表示教化不够。讼师就让人们联想到“挑拨是非”之类 的恶行,自然没有地位。

而在法治社会里,刑罚意在保护个人权利和社会安全。尤其 在民法范围里,诉讼并不是在分辨是非,而是在厘定权利,无关 乎道德。加之法律条规多,而且与时俱新,不通晓各种法律并不 成为“败类” 。律师就成了专业人士,不可或缺。

3.根据《无讼》全文,从讼师到律师,二者社会地位有何变化? 为什么会有这样的变化?

一、乡土社会和现代社会,两种社会形态对待诉讼的观念不一 致。

二、现行法里的原则和旧有的伦理观念相差很大。传统的差序 格局不承认有可以实行于一切人的统一规则;而现行法却采用个 人平等主义。

三、在现实应用中有弊病。普通百姓,尤其是乡土中人,怕打 官司,不明白、不理解 、不善于用现代法律,现行法律常为狡 顽败类利用。

继续推行、普及、完善现代司法制度和执行手段,同时改革 社会结构和思想观念。

4.在作者看来,在从乡土社会蜕变过程中的中国,现代司法不 能彻底推行的原因是什么?该怎样建立起有效的法治秩序?

一是对比论证。把礼治与法治、人治、道德进行比较,揭 示礼治的内涵;把讼师和律师的地位作比较,从而进一步比较礼 治和法治的不同。

二是引证法。如引用《论语》中“子贡”一段论证“残酷 与否并非是合礼与否的问题” 。引用“颜渊问仁”一段证明人服 从礼的主动性。

三是举例法。如举印度的殉葬,缅甸的成人礼,中国旧小说 里杀人祭旗等,证明礼可能是很残酷的。“曾子易箦”一例说明 守礼靠的是内心的自律。

科学严谨而又好读的文体风格,是学术论著的一种境界。

5.《礼治秩序》和《无讼》中,用了哪些论证方法?请简要分析, 并体会其好处。

四、关联拓展

1.话题讨论:因为父亲总是在高速路上开车时接电话,家人屡劝不改, 女大学生小陈迫于无奈,更出于对生命安全的考虑,通过微博私信向 警方举报了自己的父亲 ;警方查实后,依法对老陈进行了教育和处罚, 并将这起举报发布在官方微博上。小陈举报父亲之事,赢得了众多网 友点赞,也引发了一些质疑。

结合《礼治秩序》,从“礼治与法治”的角度,该怎么理解评价 这件事呢?

乡土社会用“礼”来维持秩序。按照礼治秩序, “举报”行为不 免破坏家庭关系, “大义灭亲”是不光彩的。

但现代社会变迁快,价值多元,传统礼治已无法保证秩序的维持, 这就需要法治。小陈举报父亲,正是借助法律手段保障人的生命安全, 体现了法治意识。

社会舆论的差异,表现了礼治和法治观念的冲突。

“千里来书只为墙,让他三尺又何妨

万里长城今犹在,不见当年秦始皇。”

--“六尺巷”故事

近年来,有地方成立“婚姻家庭纠纷人民调解委员 会”“百姓老娘舅调解员队伍”。

……

2.思考:古今的哪些事例、现象体现了礼治、无讼观 念的深刻影响呢?

各地乡村中的乡规民约,祠堂中的惩戒教化。

请同学们联系现实生活,进一步思考“礼治” 和“无讼” 如何更好地在现实中应用。

课后思考

思维拓展!

“差序格局”是乡土社会的基层结构形式。

基于“差序格局” , “礼治秩序”是乡土社会的治 理方式。

“无讼现象”是“礼治秩序”治理下的社会必然会出 现的社会现象。

三者其实是一种交叉的关系。

“亲亲也,尊尊也,长长也,男女有别,此其不可得 与民变革者也。” --《礼记 ·大传》

问题1: “差序格局”“礼治秩序”“无讼现象”这三者 有何内在联系?

问题2:1992年上映的电影《秋菊打官

司》:秋菊的男人被村长踢伤了,秋

菊因为村长不肯认错,就一级一级告

状,讨她的“说法” 。后来秋菊难产,

村长带头领人救了秋菊母子的命。没

想到,正当秋菊感激不尽时,村长因

伤害罪被拘留,一部警车把村长带走

了。

影片最后,秋菊一脸困惑茫然:

“我只是要个说法,怎么把人给抓了

呢?”

深层原因在于乡土社会的法治与礼治、无讼的矛盾冲突。

秋菊要的说法,只是想让村长赔礼道歉,这属于礼治秩序中 人情和面子问题。但法治解决不了这个问题。

乡土中国推崇无讼的观念,打官司有着深刻的不良影响。家 人和村民更多地是觉得她做的不对,没有人情味儿。

尤其是当村长带头救了秋菊母子之后,再被抓走,秋菊就更 加输了理。这可能使她以后的生活更为苦恼。

引发思考:在一个奉行了几千年礼治的熟人社会中,现代司 法制度怎样才能更好地运行?

秋菊要的“说法”来了,但她却陷入了迷惘。为什么呢?

THANK YOU

《乡土中国》第6课时

礼治秩序 无讼

我国古代县衙门口,常悬挂这么一副对联

上联:为士,为农,有暇各勤尔业 ;

下联:或工,或商,无事休进此门。

那么,乡土社会中的社会秩序是怎样维 持稳定的?人们对待诉讼的态度具体又是怎 样的呢?

1.能掌握文中关键概念、核心观点,梳理论证思路。

2.能理解乡土中国“礼治”特点、“无讼”追求及其原因。

3.能掌握对比、引用、举例等论证方法,品味语言特色。

4.能利用文中知识解读相关社会现象,并思考其现实价值。

教学目标

篇目 核心观点 关键概念

论证思路

礼治秩序 乡土社会既非 法治社会,也非 人治社会,而是 礼治社会。

无讼 无讼

一.思路梳理

篇目 核心观点 关键概念

论证思路

礼治 秩序 乡土社会 既非法治 社会,也 非人治社 会,而是 礼治社会。 礼治 秩序

首先先论述人治和法治的共同点和区别。再分析乡土社 会礼治秩序的特色:礼治中也有残忍的因素,维持礼这种规 范的是传统;传统是世代累积的经验,在乡土社会中效力更 大,它极具权威,仪式就体现了其权威性。礼是内生的秩序, 使人服膺;法律从外限制人,道德靠舆论约束人。最后指出: 礼治在快速变动的社会中无法实施,法治秩序应运而生。

无讼 乡土社会以 调解(教化) 解决争端, 反对诉讼。 无讼

首先分析乡土社会“讼师 ”到现代都市社会“律师 ” 的改变,比较城乡对诉讼的态度差异。其次分析乡土社会礼 治秩序下的无讼观:乡土社会要求每个人都懂礼,礼治的最 高境界是人人都守规矩;出现讼事意味着教化不够,是可羞 之事;乡里的调解是一种教育的过程。接着再分析现代都市 中的法律观:法律讲个人权利, 目的是厘定权利;现代社会 中的法律与时更新,不要求每个人精通掌握,律师成了专业 人士。最后讨论在乡土社会蜕变的过程中,礼治遭到破坏、 法治难以建立的原因;并且思考在乡间真正建立起法治秩序 的方法。

“礼”是社会公认的 合式的行为规范,是经 教化过程而成为主动性 的服膺于传统的习惯。

二.概念理解

1.“礼”

仪式 祭器

人服礼是主动的,是从教化中养成的。

服膺:牢牢记在心里,衷心信服。

维持礼这种规范的是传统(社会所积累的 经验)。

合式:是对的意思。合于礼的就是说这些 行为是对的。

残酷与否并非合礼与否的问题。

经验具有权威性,仪式体现了其权威性。

“礼”

“礼治”和“法治”

①从根据的规范来看, “礼治”根据的是“礼”, “法治”根据的是法律。

②从实现的途径看, “礼治”依靠传统,通过教化和克己修身来维持。 “法治”依靠国家权力,通过惩罚手段来实现。

③从服从的形式看,人们对“礼”是主动服膺的, 对法律是被动服从的。

二者都有人的因素。法治是“人依法而治” ,出现在现代社会。

“人治”好像是凭个人好恶来治理。乡土社会实际上是 “礼治社会”。

“人治”和“法治”

2. “人治”“礼治”“法治”

①每个人自觉守规矩,从根本上避免发生纠纷;

②发生纠纷时利用传统伦理道德进行调解,而不用 法律诉讼解决。

3.“无讼”

传统是社会累积的经验,是人们可以遵守的成法。 只要按照传统照办,生活就能得到保障。人们对传统渐 渐有了敬畏之感。久之,这套行为就成了“仪式”。

“礼”就是按着仪式去做的意思。 这样,传统就维持 了“礼治”。

三.问题探讨

1.《礼治秩序》中说,礼治不需要有形的权力机构来维 持。维持礼这种规范的是传统。试分析传统是怎样维持 礼治的。

2.《礼治秩序》中说,礼治社会并不能在变迁很快的时代中出 现,这是乡土社会的特色。为什么是这样呢?

礼治的可能必须以传统可以有效地应付生活问题为前提。 乡土社会是安土重迁的,传统能够比较长久地发挥效力。后人 只要按照传统照办,就能保障生活,维持社会秩序。在一个变 迁很快的社会,传统的效力是无法保证的,礼治也就无法实现 了。

同时,在熟人社会中,违背多数人公认的礼,所需要承受 的舆论压力和道德指责,也会令礼的叛逆者倍感压力。社会也 就由此得到治理。

3.根据《无讼》全文,从讼师到律师,二者社会地位有 何变化?为什么会有这样的变化?

变化:讼师,身处乡土社会,没有地位。

“讼事有害无利:要盘缠,要奔走;若造机关,又坏心术。” --明 ·王士晋

听讼,吾犹人也,必也使无讼乎。

--《论语 ·颜渊》

“纷然争讼,实为门户之羞、门户之耻。” --南宋 ·陆游

以讼为耻,厌讼、贱讼等是中国古代社会普遍共有的心理。

变化: 讼师,身处乡土社会,没有地位。

律师,身处现代社会,地位重要。

原因:乡土社会是礼治社会,现代社会是法治社会。

“无讼”在礼治社会中受推崇。因为理想的礼治是每个人都自 动守规矩。一旦有人越出规矩,这就是道德问题。打官司是令人 羞耻的,表示教化不够。讼师就让人们联想到“挑拨是非”之类 的恶行,自然没有地位。

而在法治社会里,刑罚意在保护个人权利和社会安全。尤其 在民法范围里,诉讼并不是在分辨是非,而是在厘定权利,无关 乎道德。加之法律条规多,而且与时俱新,不通晓各种法律并不 成为“败类” 。律师就成了专业人士,不可或缺。

3.根据《无讼》全文,从讼师到律师,二者社会地位有何变化? 为什么会有这样的变化?

一、乡土社会和现代社会,两种社会形态对待诉讼的观念不一 致。

二、现行法里的原则和旧有的伦理观念相差很大。传统的差序 格局不承认有可以实行于一切人的统一规则;而现行法却采用个 人平等主义。

三、在现实应用中有弊病。普通百姓,尤其是乡土中人,怕打 官司,不明白、不理解 、不善于用现代法律,现行法律常为狡 顽败类利用。

继续推行、普及、完善现代司法制度和执行手段,同时改革 社会结构和思想观念。

4.在作者看来,在从乡土社会蜕变过程中的中国,现代司法不 能彻底推行的原因是什么?该怎样建立起有效的法治秩序?

一是对比论证。把礼治与法治、人治、道德进行比较,揭 示礼治的内涵;把讼师和律师的地位作比较,从而进一步比较礼 治和法治的不同。

二是引证法。如引用《论语》中“子贡”一段论证“残酷 与否并非是合礼与否的问题” 。引用“颜渊问仁”一段证明人服 从礼的主动性。

三是举例法。如举印度的殉葬,缅甸的成人礼,中国旧小说 里杀人祭旗等,证明礼可能是很残酷的。“曾子易箦”一例说明 守礼靠的是内心的自律。

科学严谨而又好读的文体风格,是学术论著的一种境界。

5.《礼治秩序》和《无讼》中,用了哪些论证方法?请简要分析, 并体会其好处。

四、关联拓展

1.话题讨论:因为父亲总是在高速路上开车时接电话,家人屡劝不改, 女大学生小陈迫于无奈,更出于对生命安全的考虑,通过微博私信向 警方举报了自己的父亲 ;警方查实后,依法对老陈进行了教育和处罚, 并将这起举报发布在官方微博上。小陈举报父亲之事,赢得了众多网 友点赞,也引发了一些质疑。

结合《礼治秩序》,从“礼治与法治”的角度,该怎么理解评价 这件事呢?

乡土社会用“礼”来维持秩序。按照礼治秩序, “举报”行为不 免破坏家庭关系, “大义灭亲”是不光彩的。

但现代社会变迁快,价值多元,传统礼治已无法保证秩序的维持, 这就需要法治。小陈举报父亲,正是借助法律手段保障人的生命安全, 体现了法治意识。

社会舆论的差异,表现了礼治和法治观念的冲突。

“千里来书只为墙,让他三尺又何妨

万里长城今犹在,不见当年秦始皇。”

--“六尺巷”故事

近年来,有地方成立“婚姻家庭纠纷人民调解委员 会”“百姓老娘舅调解员队伍”。

……

2.思考:古今的哪些事例、现象体现了礼治、无讼观 念的深刻影响呢?

各地乡村中的乡规民约,祠堂中的惩戒教化。

请同学们联系现实生活,进一步思考“礼治” 和“无讼” 如何更好地在现实中应用。

课后思考

思维拓展!

“差序格局”是乡土社会的基层结构形式。

基于“差序格局” , “礼治秩序”是乡土社会的治 理方式。

“无讼现象”是“礼治秩序”治理下的社会必然会出 现的社会现象。

三者其实是一种交叉的关系。

“亲亲也,尊尊也,长长也,男女有别,此其不可得 与民变革者也。” --《礼记 ·大传》

问题1: “差序格局”“礼治秩序”“无讼现象”这三者 有何内在联系?

问题2:1992年上映的电影《秋菊打官

司》:秋菊的男人被村长踢伤了,秋

菊因为村长不肯认错,就一级一级告

状,讨她的“说法” 。后来秋菊难产,

村长带头领人救了秋菊母子的命。没

想到,正当秋菊感激不尽时,村长因

伤害罪被拘留,一部警车把村长带走

了。

影片最后,秋菊一脸困惑茫然:

“我只是要个说法,怎么把人给抓了

呢?”

深层原因在于乡土社会的法治与礼治、无讼的矛盾冲突。

秋菊要的说法,只是想让村长赔礼道歉,这属于礼治秩序中 人情和面子问题。但法治解决不了这个问题。

乡土中国推崇无讼的观念,打官司有着深刻的不良影响。家 人和村民更多地是觉得她做的不对,没有人情味儿。

尤其是当村长带头救了秋菊母子之后,再被抓走,秋菊就更 加输了理。这可能使她以后的生活更为苦恼。

引发思考:在一个奉行了几千年礼治的熟人社会中,现代司 法制度怎样才能更好地运行?

秋菊要的“说法”来了,但她却陷入了迷惘。为什么呢?

THANK YOU

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读