第五单元《乡土中国》第2课时 课件(共32张PPT)2024-2025学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 第五单元《乡土中国》第2课时 课件(共32张PPT)2024-2025学年统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-05 18:20:21 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

《乡土中国》第2课时

文字下乡 再论文字下乡

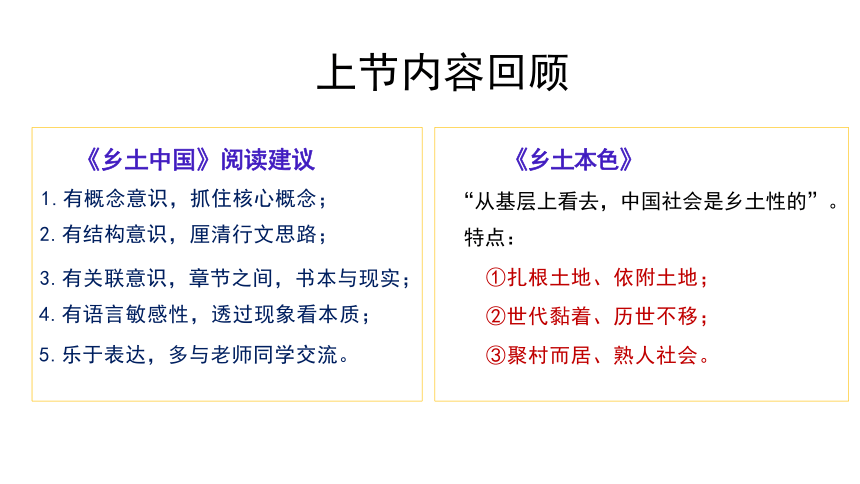

《乡土本色》

“从基层上看去,中国社会是乡土性的”。 特点:

①扎根土地、依附土地;

②世代黏着、历世不移;

③聚村而居、熟人社会。

《乡土中国》阅读建议

1.有概念意识,抓住核心概念;

2.有结构意识,厘清行文思路;

3.有关联意识,章节之间,书本与现实; 4.有语言敏感性,透过现象看本质;

5.乐于表达,多与老师同学交流。

上节内容回顾

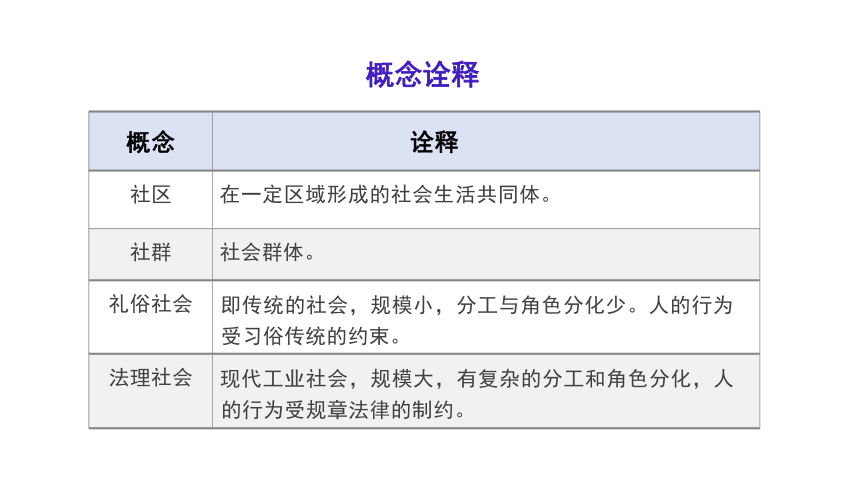

概念

诠释

社区

在一定区域形成的社会生活共同体。

社群

社会群体。

礼俗社会

即传统的社会,规模小,分工与角色分化少。人的行为 受习俗传统的约束。

法理社会

现代工业社会,规模大,有复杂的分工和角色分化,人 的行为受规章法律的制约。

概念诠释

1.勾画重点语句,提取核心概念;

2.做好读书批注,记录思考的痕迹;

3.梳理行文脉络,绘制思维导图。

课前预习提示

学术著作的读书批注

重要概念及其诠释、

语言独到精彩之处、

解读困惑质疑之处、

与个人经验印证处……

思维导图——

本节学习目标

《文字下乡》《再论文字下乡》

1.能理解基本概念及文章大意,把握两篇文章的论证思路,探讨乡土 社会怎样传情达意、传递经验等重点问题;

2.能探究文字背后的乡土本质,整体把握前三章的逻辑关系,并联系 实际进行拓展,学以致用。

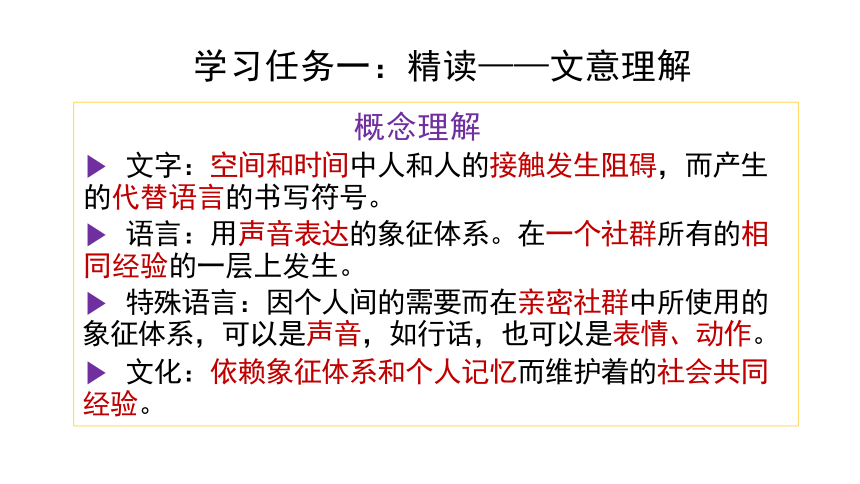

概念理解

文字:空间和时间中人和人的接触发生阻碍,而产生 的代替语言的书写符号。

语言:用声音表达的象征体系。在一个社群所有的相 同经验的一层上发生。

特殊语言:因个人间的需要而在亲密社群中所使用的 象征体系,可以是声音,如行话,也可以是表情、动作。

文化:依赖象征体系和个人记忆而维护着的社会共同 经验。

学习任务一:精读——文意理解

第一部分(1—5段)就乡下人在城里人眼睛里是“愚”的这 一现象进行剖析和驳斥;

第二部分(6—12段)阐述了文字的产生及受到空间阻隔 时传情达意上的不足;

第三部分(13—18段)语言的产生及在面对面的熟人社 会里,文字乃至语言都不是传情达意的必要工具;

第四部分(19段)重申乡土社会中的文盲,并非是“愚”, 而是由于乡土社会的本质决定的。

文字 下 乡

层次结构

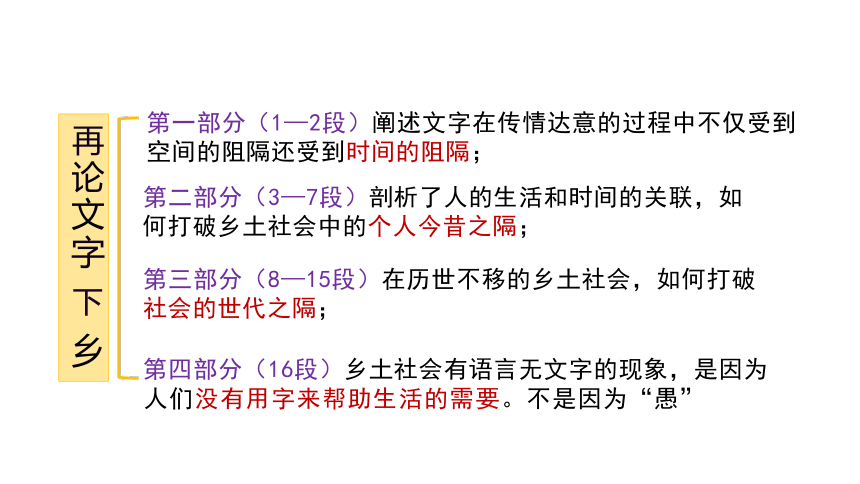

第一部分(1—2段)阐述文字在传情达意的过程中不仅受到 空间的阻隔还受到时间的阻隔;

第二部分(3—7段)剖析了人的生活和时间的关联,如 何打破乡土社会中的个人今昔之隔;

第三部分(8—15段)在历世不移的乡土社会,如何打破 社会的世代之隔;

第四部分(16段)乡土社会有语言无文字的现象,是因为 人们没有用字来帮助生活的需要。不是因为“愚”

再论文字 下 乡

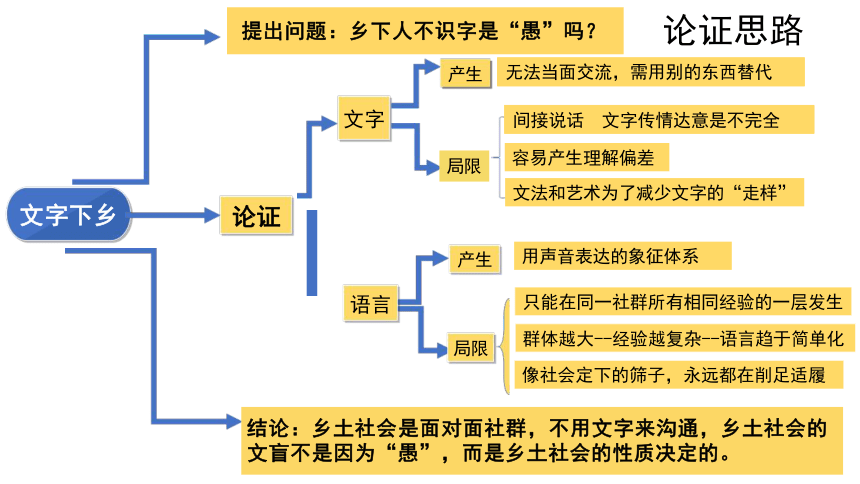

结论:乡土社会是面对面社群,不用文字来沟通,乡土社会的 文盲不是因为“愚”,而是乡土社会的性质决定的。

提出问题:乡下人不识字是“愚”吗?

群体越大--经验越复杂--语言趋于简单化

只能在同一社群所有相同经验的一层发生

像社会定下的筛子,永远都在削足适履

间接说话 文字传情达意是不完全

无法当面交流,需用别的东西替代

文法和艺术为了减少文字的“走样”

文字下乡

用声音表达的象征体系

论证思路

产生

容易产生理解偏差

l

论证

文字

语言

产生

局限

局限

都市社会 丰富、多变

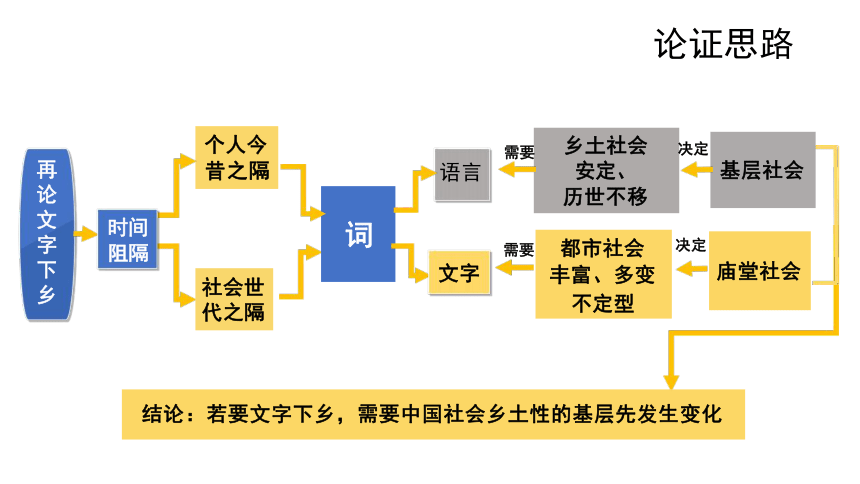

结论:若要文字下乡,需要中国社会乡土性的基层先发生变化

昔之隔 语言

词

乡土社会 安定、

历世不移

时间 阻隔

基层社会

决定

庙堂社会

论证思路

社会世 代之隔

再论文字下乡

文字

个人今

不定型

决定

需要

需要

《文字下乡》:从论述乡下人的“愚”引入关于乡土社会中文

字和语言的讨论,作者从文字的产生与功用的角度论证了文字在 乡土社会这个熟人组成的面对面社群中没有广泛的使用基础。

(空间维度)

《再论文字下乡》:承接第二章内容,对乡土社会中的文字生

态作进一步论述,从时间维度上分析了历世不移的中国基层社会 没有文字基础的深层原因。

内容概要

问题探讨

1. 城里人为什么认为“乡下人是'愚'的”?费孝通又是如何 看待呢?

“其实做乡村工作的朋友说乡下人愚那是因为他们不识字,我 们称之曰‘文盲’ ,意思是白生了眼睛,连字都不识。”

“如果说不识字就是愚,我心里总难甘服”。

“乡下人不识字,不代表识字的能力不如城里人”

不同环境下表现出的不同 优势。

客观公正的立场和众生平 等的意识。

认字

捉蚱蜢

教授的孩子

笨拙

乡下的孩子 慢

“乡下人不识字,不代表没有识字的能力, 而是因为乡下本来无需文字的眼睛”。

“乡土社会中的文盲,是由于乡土社会的本 质决定的”。

2.在费孝通看来乡下人不识字,多文盲的原因是什么?

产生

特点

文字

语言

3.请你从文字与语言的功用及乡土社会的本质来分析 乡下多文盲的现象。

产生

特点

文字 空间和时间中接触发 生阻碍,代替语言的 书写符号。

①词不达意可能会产生误会;②传情达 意不完全;③要讲究文法和艺术,否则 会走样;④间接的说话,是不太完善的 工具。

语言 用声音表达的象征体 系。在一个社群所有 的相同经验的一层上 发生。

①只能在同一社群所有相通经验的一层 发生;②群体越大,语言越趋于简单化; ③亲密社群中的特殊语言,如表情、动 作、行话。

3.请你从文字与语言的功用及乡土社会的本质来分析 乡下多文盲的原因。

乡土 社会

历世 不移

空间

维度

乡土社会的本质

依赖 土地

熟人 社会

聚村 而居

“面对面的往来是直接接触,为什么舍此比较完善的语言而采用文字呢? ”;

“在‘面对面的社群’里,连语言本身都是不得已而采取的工具”;

“表情、动作,在面对面的情境中,有时比声音更容易传情达意”;

“于是在熟人中,我们话也少了,我们‘眉目传情’ 、 ‘指石相认’”;

“在乡土社会中,不但文字是多余的,连语言都并不是传情达意的唯一象征体 系”。

“在‘面对面的社群’里一起生活的人是不必通名报姓的”;

“熟悉的人大可不必如此,足声、声气、甚至气味都可以是足够‘报名’”; 余扃牖而居,久之,能以足音辨人。 (归有光《项脊轩志》)

打破空间之隔 语言传情达意

《文字下乡》——熟人社会——空间维度

定

“向泥土讨生活的人是不能老是移动的”;

“每个人住的地方常是他的父母之邦,生于斯,死于斯的结果必然是世代的黏着”; “历世不移的结果,人不但在熟人中长大,而且还在熟悉的地方长大”;

“同一戏台上演着同一的戏,戏班子里的演员所需要记得的,也只有一套戏文”; “在一个每代的生活等于开映同一影片的社会中,历史也是多余的”;

“祖先们在这地方混熟了,他们的经验也必然是子孙所会得到的经验” “大家在同一环境里,走同一条道路,全部文化在亲子之间传授无缺” “语言足够传递世代间的经验”。

打破时间之隔 语言传递经验

《再论文字下乡》——历世不移——时间维度

×

世 文字

历

熟人 社会

不

语言

√

移

学习任务二:重读——关联拓展

1.请你用《文字下乡》中的相关概念来解释

“冬天,我走出屋子没把门带上,父亲在背后喊:“ 怎么不关门呀? 怕把尾巴夹着了吗 ”次数一多,不必再用这么长的句子,父亲只

喊 :“尾巴, 尾巴!”就这样渐渐养成了我冷天进出屋子随手关门的习 惯。” ——叶至善《几件小事——忆父亲叶圣陶》

——“行话是同行人中的话,外行人因为没有这种经验,不会懂

得。”

你与父母,或者好朋友之间有着怎样特殊的“行话” ?能跟同学们

分享一下么?

早起浮云走, 中午晒死狗。日落红云升, 则日是睛天。 天上钩钩云, 地上雨淋淋。黑云起了烟, 雹子在当天。 喜鹊搭窝高, 当年雨水涝。久雨闻鸟鸣, 不久即转晴。 蚊子咬的怪, 天气要变坏。蜻蜓千百绕, 不日雨来到。 蜜蜂采花忙, 短期有雨降。腰酸疮疤痒, 有雨在半晌。

2.下面是民间流传到今天的谚语,在我们的日常生活中 往往能够应验。结合《再论文字下乡》的内容,用相应的知 识分析其应验的原因。

在乡土社会,语言就足够传递世代间的经验了。

①促进城乡互动,打破乡土社会单一的“面对面社群”结构,为乡土社会 注入新鲜的血液;

②丰富乡土社会中人们的精神文化生活,开展送文艺节目下乡等活动(如: 乡村大舞台节目);

③普及教育,提高人们的科学文化素质,拉近乡土社会中人们与文字的距 离(如:推广普通话、智能手机使用培训、预防电信诈骗宣传);

④考虑文字供给的方向,要瞄准乡土社会中所需要的文字,内容贴近乡土 生活(如:农业方面的书籍)

3.70多年前,费孝通先生说: “只有中国社会乡土性的基层发生了变化,

文字才能下乡” 。70多年来,中国的社会结构发生了巨大的变化。中国社科院发 布的《2020年社会蓝皮书》指出:我国乡村振兴规划落地见效,城镇化水平跨过 60%的门槛。意味着我国已经基本实现城镇化,初步完成从乡村社会到城市社会 的转型。据统计,我国文盲率已经从建国初期的60%多下降到如今的2.67%,文字 早已下乡。然而,在此振兴乡村的进程中,也会发现一些地方的乡镇图书馆、乡 村综合文化站的利用率却不容乐观。对此你有什么思考和建议?

这两章表面上是 写文字下乡的问题, 实际上是通过这个问 题来分析乡土社会的 特征的,是对第一章 乡土性特征的进一步 阐释和乡土性内容的 进一步补充。

历世不移

聚村而居

依附土地

熟人社会

第一章:乡土本色

小结:把握篇章联系,建立整体逻辑

时间维度:不阻断 经验积累,口口相传

第三章:再论文字下乡

空间维度:面对面 直接接触,语言交流

第二章:文字下乡

!

!

!

!

论证方法 例句 修辞手法

例句

《文字下乡》

《再论文字下乡》

课后学习任务

课后品读文章,完成学习任务表格

群文阅读推荐

影视作品: 《秋菊打官司》

文学作品: 《一个村庄里的中国》 (熊培云)

《平凡的世界》前四章(路遥)

学术论文: 《晚清及民国时期扫盲运动的传播社会学考察》 (潘祥辉)

官媒时评: 《从“文字下乡”到“文学下乡”》 《光明日报》20200101

思维拓展

结绳记事:结绳记事是远古时代人类为摆脱时空限制 而记录事实、进行传播的一种手段。它发生在语言产生以 后、文字出现之前的漫长年代里。一些部落为把本部落的 风俗传统、传说及重大事件记录下来,流传下去,便用不 同方法把粗细不一的绳子结成大小、距离不同的结,以此 表示不同的意思,由专人(一般是酋长和巫师)循一定规则 记录,代代相传。

1. 如何理解“需要结绳来记事是因为在空间和时间中

人和人的接触发生了阻碍……找一些东西来代话” ?什么 是“结绳记事”?

“十里不同风,百里不同俗,千里不同情”。

中国目前有129种方言(《中国的语言》:中国社会科学院民

族学与人类学研究所编写)。

同一社群所有相同经验的一层——方言

群体越大,语言越趋于简单化、同质化——普通话

2.如何理解“语言只能在同一社群所有相同经验的一层

上发生” ?为什么“群体越大,语言越趋于简单化;”?

都市社会的特征:丰富多样、流动性大、资讯发达

——生活方式丰富、接受度高

乡土社会的特征:熟人社会、历世不移、信息闭塞

——生活方式单一、循规蹈矩

“钱太爷的大儿子。他先前跑上城里去进洋学堂,不知怎么又跑到东洋

去了,半年之后他回到家里来,腿也直了,辫子也不见了,他的母亲大哭了十 几场,他的老婆跳了三回井。 ”

——《阿Q正传》

3.如何理解“都市社会里有新闻,在乡土社会‘新闻’

是稀奇古怪,荒诞不经的意思。在都市社会里有名人,在乡 土社会里是‘人怕出名猪怕壮’”?

THANK YOU

《乡土中国》第2课时

文字下乡 再论文字下乡

《乡土本色》

“从基层上看去,中国社会是乡土性的”。 特点:

①扎根土地、依附土地;

②世代黏着、历世不移;

③聚村而居、熟人社会。

《乡土中国》阅读建议

1.有概念意识,抓住核心概念;

2.有结构意识,厘清行文思路;

3.有关联意识,章节之间,书本与现实; 4.有语言敏感性,透过现象看本质;

5.乐于表达,多与老师同学交流。

上节内容回顾

概念

诠释

社区

在一定区域形成的社会生活共同体。

社群

社会群体。

礼俗社会

即传统的社会,规模小,分工与角色分化少。人的行为 受习俗传统的约束。

法理社会

现代工业社会,规模大,有复杂的分工和角色分化,人 的行为受规章法律的制约。

概念诠释

1.勾画重点语句,提取核心概念;

2.做好读书批注,记录思考的痕迹;

3.梳理行文脉络,绘制思维导图。

课前预习提示

学术著作的读书批注

重要概念及其诠释、

语言独到精彩之处、

解读困惑质疑之处、

与个人经验印证处……

思维导图——

本节学习目标

《文字下乡》《再论文字下乡》

1.能理解基本概念及文章大意,把握两篇文章的论证思路,探讨乡土 社会怎样传情达意、传递经验等重点问题;

2.能探究文字背后的乡土本质,整体把握前三章的逻辑关系,并联系 实际进行拓展,学以致用。

概念理解

文字:空间和时间中人和人的接触发生阻碍,而产生 的代替语言的书写符号。

语言:用声音表达的象征体系。在一个社群所有的相 同经验的一层上发生。

特殊语言:因个人间的需要而在亲密社群中所使用的 象征体系,可以是声音,如行话,也可以是表情、动作。

文化:依赖象征体系和个人记忆而维护着的社会共同 经验。

学习任务一:精读——文意理解

第一部分(1—5段)就乡下人在城里人眼睛里是“愚”的这 一现象进行剖析和驳斥;

第二部分(6—12段)阐述了文字的产生及受到空间阻隔 时传情达意上的不足;

第三部分(13—18段)语言的产生及在面对面的熟人社 会里,文字乃至语言都不是传情达意的必要工具;

第四部分(19段)重申乡土社会中的文盲,并非是“愚”, 而是由于乡土社会的本质决定的。

文字 下 乡

层次结构

第一部分(1—2段)阐述文字在传情达意的过程中不仅受到 空间的阻隔还受到时间的阻隔;

第二部分(3—7段)剖析了人的生活和时间的关联,如 何打破乡土社会中的个人今昔之隔;

第三部分(8—15段)在历世不移的乡土社会,如何打破 社会的世代之隔;

第四部分(16段)乡土社会有语言无文字的现象,是因为 人们没有用字来帮助生活的需要。不是因为“愚”

再论文字 下 乡

结论:乡土社会是面对面社群,不用文字来沟通,乡土社会的 文盲不是因为“愚”,而是乡土社会的性质决定的。

提出问题:乡下人不识字是“愚”吗?

群体越大--经验越复杂--语言趋于简单化

只能在同一社群所有相同经验的一层发生

像社会定下的筛子,永远都在削足适履

间接说话 文字传情达意是不完全

无法当面交流,需用别的东西替代

文法和艺术为了减少文字的“走样”

文字下乡

用声音表达的象征体系

论证思路

产生

容易产生理解偏差

l

论证

文字

语言

产生

局限

局限

都市社会 丰富、多变

结论:若要文字下乡,需要中国社会乡土性的基层先发生变化

昔之隔 语言

词

乡土社会 安定、

历世不移

时间 阻隔

基层社会

决定

庙堂社会

论证思路

社会世 代之隔

再论文字下乡

文字

个人今

不定型

决定

需要

需要

《文字下乡》:从论述乡下人的“愚”引入关于乡土社会中文

字和语言的讨论,作者从文字的产生与功用的角度论证了文字在 乡土社会这个熟人组成的面对面社群中没有广泛的使用基础。

(空间维度)

《再论文字下乡》:承接第二章内容,对乡土社会中的文字生

态作进一步论述,从时间维度上分析了历世不移的中国基层社会 没有文字基础的深层原因。

内容概要

问题探讨

1. 城里人为什么认为“乡下人是'愚'的”?费孝通又是如何 看待呢?

“其实做乡村工作的朋友说乡下人愚那是因为他们不识字,我 们称之曰‘文盲’ ,意思是白生了眼睛,连字都不识。”

“如果说不识字就是愚,我心里总难甘服”。

“乡下人不识字,不代表识字的能力不如城里人”

不同环境下表现出的不同 优势。

客观公正的立场和众生平 等的意识。

认字

捉蚱蜢

教授的孩子

笨拙

乡下的孩子 慢

“乡下人不识字,不代表没有识字的能力, 而是因为乡下本来无需文字的眼睛”。

“乡土社会中的文盲,是由于乡土社会的本 质决定的”。

2.在费孝通看来乡下人不识字,多文盲的原因是什么?

产生

特点

文字

语言

3.请你从文字与语言的功用及乡土社会的本质来分析 乡下多文盲的现象。

产生

特点

文字 空间和时间中接触发 生阻碍,代替语言的 书写符号。

①词不达意可能会产生误会;②传情达 意不完全;③要讲究文法和艺术,否则 会走样;④间接的说话,是不太完善的 工具。

语言 用声音表达的象征体 系。在一个社群所有 的相同经验的一层上 发生。

①只能在同一社群所有相通经验的一层 发生;②群体越大,语言越趋于简单化; ③亲密社群中的特殊语言,如表情、动 作、行话。

3.请你从文字与语言的功用及乡土社会的本质来分析 乡下多文盲的原因。

乡土 社会

历世 不移

空间

维度

乡土社会的本质

依赖 土地

熟人 社会

聚村 而居

“面对面的往来是直接接触,为什么舍此比较完善的语言而采用文字呢? ”;

“在‘面对面的社群’里,连语言本身都是不得已而采取的工具”;

“表情、动作,在面对面的情境中,有时比声音更容易传情达意”;

“于是在熟人中,我们话也少了,我们‘眉目传情’ 、 ‘指石相认’”;

“在乡土社会中,不但文字是多余的,连语言都并不是传情达意的唯一象征体 系”。

“在‘面对面的社群’里一起生活的人是不必通名报姓的”;

“熟悉的人大可不必如此,足声、声气、甚至气味都可以是足够‘报名’”; 余扃牖而居,久之,能以足音辨人。 (归有光《项脊轩志》)

打破空间之隔 语言传情达意

《文字下乡》——熟人社会——空间维度

定

“向泥土讨生活的人是不能老是移动的”;

“每个人住的地方常是他的父母之邦,生于斯,死于斯的结果必然是世代的黏着”; “历世不移的结果,人不但在熟人中长大,而且还在熟悉的地方长大”;

“同一戏台上演着同一的戏,戏班子里的演员所需要记得的,也只有一套戏文”; “在一个每代的生活等于开映同一影片的社会中,历史也是多余的”;

“祖先们在这地方混熟了,他们的经验也必然是子孙所会得到的经验” “大家在同一环境里,走同一条道路,全部文化在亲子之间传授无缺” “语言足够传递世代间的经验”。

打破时间之隔 语言传递经验

《再论文字下乡》——历世不移——时间维度

×

世 文字

历

熟人 社会

不

语言

√

移

学习任务二:重读——关联拓展

1.请你用《文字下乡》中的相关概念来解释

“冬天,我走出屋子没把门带上,父亲在背后喊:“ 怎么不关门呀? 怕把尾巴夹着了吗 ”次数一多,不必再用这么长的句子,父亲只

喊 :“尾巴, 尾巴!”就这样渐渐养成了我冷天进出屋子随手关门的习 惯。” ——叶至善《几件小事——忆父亲叶圣陶》

——“行话是同行人中的话,外行人因为没有这种经验,不会懂

得。”

你与父母,或者好朋友之间有着怎样特殊的“行话” ?能跟同学们

分享一下么?

早起浮云走, 中午晒死狗。日落红云升, 则日是睛天。 天上钩钩云, 地上雨淋淋。黑云起了烟, 雹子在当天。 喜鹊搭窝高, 当年雨水涝。久雨闻鸟鸣, 不久即转晴。 蚊子咬的怪, 天气要变坏。蜻蜓千百绕, 不日雨来到。 蜜蜂采花忙, 短期有雨降。腰酸疮疤痒, 有雨在半晌。

2.下面是民间流传到今天的谚语,在我们的日常生活中 往往能够应验。结合《再论文字下乡》的内容,用相应的知 识分析其应验的原因。

在乡土社会,语言就足够传递世代间的经验了。

①促进城乡互动,打破乡土社会单一的“面对面社群”结构,为乡土社会 注入新鲜的血液;

②丰富乡土社会中人们的精神文化生活,开展送文艺节目下乡等活动(如: 乡村大舞台节目);

③普及教育,提高人们的科学文化素质,拉近乡土社会中人们与文字的距 离(如:推广普通话、智能手机使用培训、预防电信诈骗宣传);

④考虑文字供给的方向,要瞄准乡土社会中所需要的文字,内容贴近乡土 生活(如:农业方面的书籍)

3.70多年前,费孝通先生说: “只有中国社会乡土性的基层发生了变化,

文字才能下乡” 。70多年来,中国的社会结构发生了巨大的变化。中国社科院发 布的《2020年社会蓝皮书》指出:我国乡村振兴规划落地见效,城镇化水平跨过 60%的门槛。意味着我国已经基本实现城镇化,初步完成从乡村社会到城市社会 的转型。据统计,我国文盲率已经从建国初期的60%多下降到如今的2.67%,文字 早已下乡。然而,在此振兴乡村的进程中,也会发现一些地方的乡镇图书馆、乡 村综合文化站的利用率却不容乐观。对此你有什么思考和建议?

这两章表面上是 写文字下乡的问题, 实际上是通过这个问 题来分析乡土社会的 特征的,是对第一章 乡土性特征的进一步 阐释和乡土性内容的 进一步补充。

历世不移

聚村而居

依附土地

熟人社会

第一章:乡土本色

小结:把握篇章联系,建立整体逻辑

时间维度:不阻断 经验积累,口口相传

第三章:再论文字下乡

空间维度:面对面 直接接触,语言交流

第二章:文字下乡

!

!

!

!

论证方法 例句 修辞手法

例句

《文字下乡》

《再论文字下乡》

课后学习任务

课后品读文章,完成学习任务表格

群文阅读推荐

影视作品: 《秋菊打官司》

文学作品: 《一个村庄里的中国》 (熊培云)

《平凡的世界》前四章(路遥)

学术论文: 《晚清及民国时期扫盲运动的传播社会学考察》 (潘祥辉)

官媒时评: 《从“文字下乡”到“文学下乡”》 《光明日报》20200101

思维拓展

结绳记事:结绳记事是远古时代人类为摆脱时空限制 而记录事实、进行传播的一种手段。它发生在语言产生以 后、文字出现之前的漫长年代里。一些部落为把本部落的 风俗传统、传说及重大事件记录下来,流传下去,便用不 同方法把粗细不一的绳子结成大小、距离不同的结,以此 表示不同的意思,由专人(一般是酋长和巫师)循一定规则 记录,代代相传。

1. 如何理解“需要结绳来记事是因为在空间和时间中

人和人的接触发生了阻碍……找一些东西来代话” ?什么 是“结绳记事”?

“十里不同风,百里不同俗,千里不同情”。

中国目前有129种方言(《中国的语言》:中国社会科学院民

族学与人类学研究所编写)。

同一社群所有相同经验的一层——方言

群体越大,语言越趋于简单化、同质化——普通话

2.如何理解“语言只能在同一社群所有相同经验的一层

上发生” ?为什么“群体越大,语言越趋于简单化;”?

都市社会的特征:丰富多样、流动性大、资讯发达

——生活方式丰富、接受度高

乡土社会的特征:熟人社会、历世不移、信息闭塞

——生活方式单一、循规蹈矩

“钱太爷的大儿子。他先前跑上城里去进洋学堂,不知怎么又跑到东洋

去了,半年之后他回到家里来,腿也直了,辫子也不见了,他的母亲大哭了十 几场,他的老婆跳了三回井。 ”

——《阿Q正传》

3.如何理解“都市社会里有新闻,在乡土社会‘新闻’

是稀奇古怪,荒诞不经的意思。在都市社会里有名人,在乡 土社会里是‘人怕出名猪怕壮’”?

THANK YOU

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读