整本书阅读《乡土中国》课件(共41张PPT)统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 整本书阅读《乡土中国》课件(共41张PPT)统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-05 18:29:40 | ||

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

《乡土中国》第1课时

单元学习导读 乡土本色

高一—统编版—语文必修上册—第五单元

粗缯大布裹生涯,

腹有经典气自华。

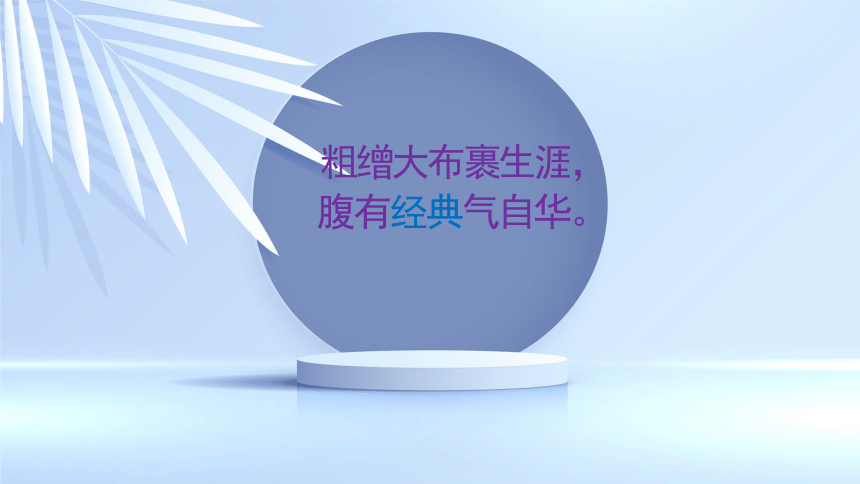

学习内容 课时

授课老师

单元学习导读 乡土本色 1

孙丽红

文字下乡 再论文字下乡 1

江鸿洋

差序格局 1

徐瑛洁

系维着私人的道德 1

赖君健

家族 男女有别 1

余静喜

礼治秩序 无讼 1

朱宪云

无为政治 长老统治 1

陈正仪

血缘和地缘 名实的分离 1

彭小丁

从欲望到需要 后记 1

彭小丁

单元学习总结 1

徐瑛洁

《乡土中国》整本书精读课安排

学术:有系统的、较专门的学问。

学术著作:作者根据在某专门知识 领域的研究成果撰写成的理论著作。

单元学习目标

1.能阅读《乡土中国》全书,了解中国基层社会特点,思考 中国乡土文化的历史局限和现代意义;联系当下社会转型的背景, 重新认识新时代中国乡村社会。

2.能把握“差序格局”“礼治秩序”等核心概念,提炼学术 观点和内容提要,理清作者行文逻辑思路,把握全书知识体系。

3.能有意识地阅读序、后记、传记、评论等相关辅助资料, 了解本书学术价值,积累社科类学术著作阅读经验。

4.能了解阅读学术著作的要求和基本方法,尝试运用圈画、 批注、思维导图等技能提取要点、梳理全书大纲小目及其关联。

5.能独立思考,乐于分享,善于表达自己的观点与心得。

第1课时学习目标

1.能在粗读全书基础上对本书全貌有基本了解,初步梳理全 书大纲小目及其关联,能以文化反思的心态联系实际深入思考。

2.能把握第一章中“乡土社会”等重要概念,提炼内容提要, 理清行文思路,品味学术著作语言特色。

3.能了解阅读学术著作的基本要求,掌握基本阅读技能;能 有意识地阅读相关辅助资料,知晓本书学术价值。

我们为什么要在课内专门阅读《乡土中国》?

什么是经典?

经典是那些你经常听人家说“我正在重 读……”而不是“我正在读……”的书。

——《为什么读经典》,伊塔洛 ·卡尔维诺

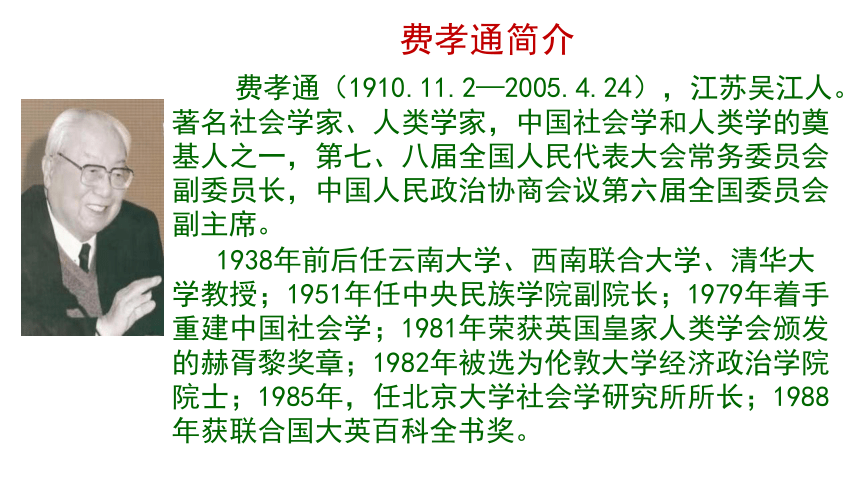

费孝通简介

费孝通(1910.11.2—2005.4.24),江苏吴江人。 著名社会学家、人类学家,中国社会学和人类学的奠 基人之一,第七、八届全国人民代表大会常务委员会 副委员长,中国人民政治协商会议第六届全国委员会 副主席。

1938年前后任云南大学、西南联合大学、清华大 学教授;1951年任中央民族学院副院长;1979年着手 重建中国社会学;1981年荣获英国皇家人类学会颁发 的赫胥黎奖章;1982年被选为伦敦大学经济政治学院 院士;1985年,任北京大学社会学研究所所长;1988 年获联合国大英百科全书奖。

工欲善其事,必先利其器。 ——《论语》

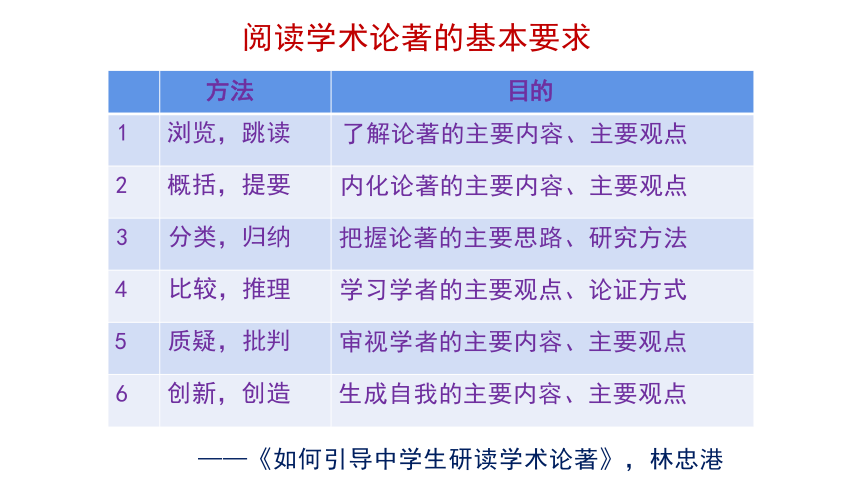

方法

目的

1 浏览,跳读

了解论著的主要内容、主要观点

2 概括,提要

内化论著的主要内容、主要观点

3 分类,归纳

把握论著的主要思路、研究方法

4 比较,推理

学习学者的主要观点、论证方式

5 质疑,批判

审视学者的主要内容、主要观点

6 创新,创造

生成自我的主要内容、主要观点

——《如何引导中学生研读学术论著》,林忠港

阅读学术论著的基本要求

阅读学术论著常用技能

1.圈点勾画

2.批注简析

3.思维导图

4.读书笔记

… …

画不同种类的信号词:

(1)表示时间的信号词:当……时, 之后,之前,事先,接下来,此刻等;

(2)表示考虑事情两面性时的信号 词:然而,另一方面,但同时,此外等;

(3)表示顺序的信号词:首先,其 次,最后等;

(4)表示总结性的信号词:总之, 因此,总而言之等。

……

——《如何高效阅读》 [美]彼得.孔普著

(1)在重点句下画线;

(2)在空白处做星号等符号;

(3)在空白处编号;

(4)在空白处记下其他的页码;

(5)将关键字或句子圈出来;

(6)在书页的空白处做笔记。 ……

——《如何阅读一本书》 【美】 莫提默.J.艾德勒 查尔斯.范多 伦

圈点勾画

(1)中心图像用来捕捉主要内容;

(2)分支按主题、次主题从这幅图 像向四周散射;

(3)分支由一个关键图像或者印在 相关线条上的关键词构成;

(4)善用多种颜色、动态线条、图 画、大小粗细变化、代码等。

……

——《思维导图》, [英]东尼.博 赞 巴利.伯赞著

(1)批注重要概念及其诠释

(2)批注语言独到精彩之处

(3)批注解读困惑质疑之处

(4)批注与个人经验印证处

(5)批注文中未展开的知识

——孙丽红

批注简析要点

思维导图

1.有概念意识,把握核心概念打牢基础。 2.有结构意识,理清不同层面行文思路。 3.有关联意识,关注书本内外的联系。

4.有语言敏感,准确领会作者表述意图。 5.有分享意识,独学静思,善于交流。

——孙丽红

《乡土中国》阅读建议

乡土本色

名实的分离:

从长老权力

到时势权力

中国乡土社会的基层结构

中国乡土社会的变迁

《乡土中国》思维导图

从血缘到地缘

系维着私人的道德

从欲望到需要

再论文字下乡

文字下乡

差序格局

男女有别

无为政治

长老统治

礼治秩序

家族

无讼

乡土本色

孩子

在土里洗澡 ;

爸爸

在土里流汗 ;

爷爷

在土里葬埋。

——臧克家《三代》,1942

“乡土本色”内容梳理

作用 :总领全书

论点 :中国社会的基层是乡土性的。

内容 :17个自然段。

段落 段落大意要点 段落

段落大意要点

① 从基层上看,中国社会是乡土性的。 ⑩

村落之间孤立隔膜,乡土生活富于地方性。

② 我们的民族与土地分不开。 ⑩

地方性的限制使乡土社会成为彼此熟悉的社会。

③ “土”在民族文化中占有重要地位。 ⑩

受土地束缚的乡民彼此的关系是与生俱来的。

④ 土地不能流动,农民也很少流动。 ④

彼此熟悉的社会中,乡民拥有规矩带来的自由。

⑤ 人口相对固定是乡土社会的特征之一。 ④

乡土社会的信任源于对行为规矩的熟悉。

⑥ 乡村人口即使迁移出去后依然与土地保 持密切的联系。 ⑥

生活在乡土中的人在漫长的时间中彼此熟悉。

⑦ 不同聚居社区间是独立和隔膜的。 ⑩

人们从熟悉的环境中获得个别性的认识。

⑧ 聚村而居对乡土社会性质有重大影响。 ⑩

在进入现代社会的过程中,乡土社会养成的生 活方式产生了流弊

⑨ 中国农民聚村而居的原因。

明确:作者着眼中国基层乡土社会,先把中国基层乡土社会的 “本色”概括为“乡土性”,提炼出乡土中国的精髓。 “乡土性”正 是乡土中国基层社会生活方方面面的支配力量。然后概述农耕文明 影响深远、人对土地的依附,接着指出在此基础上造成人员不流动、 聚村而居、村落之间孤立隔阂,村落内部是熟悉的社会,最后反思 在社会激速变迁过程中这种“乡土性”产生了流弊。

“乡土本色”内容提要

【方法指引】撰写内容提要是阅读学术类著作的重要策 略。请同学们尝试用“先 ”“然后”“接着”“最后 ”等 词语,撰写本章内容提要。

“乡土本色”行文思路:思维导图

人与环境 ⑩

↓

依赖性 ②③

↓

聚居性 ⑧⑨

人与人 ⑩—⑥

缺少流动 ④—⑥

孤立隔膜 ⑦ 、⑩

乡土本色

熟人 社会 ⑩

变迁 ⑩

乡土性 ①

概念

诠释

乡土性

依附于土地的本乡本土特性。

社会

由一定的经济基础和上层建筑构成的整体。

乡土社会

以乡土性为特点的社会形态。

本章提及的概念:

社区 社群 礼俗社会 法理社会 机械团结 有机团结

“乡土本色”主要概念

文意探讨

探讨1:以下是作者在文中引用的平常语言、记录的司 空见惯的现象。透过这些现象,作者发现了什么?

“我们大家是熟人,打个招呼就是了,还用得着多说么? ” “这不是见外了么? ”

女的插秧,男的锄地。

村子里几百年来老是这几个姓。

【要点明确】熟人社会;礼俗社会;耕种分工程 度很浅;人员不流动。

探讨2:“乡土本色”开头说“从基层上看去,中国社会 是乡土性的” ,结尾说“从乡土社会进入现代社会的过程中, 我们在乡土社会中所养成的生活方式处处产生了流弊。”你 是否认同结尾这一说法?联系生活实际或阅读体验,谈谈你 对这一说法的认识与思考。

【要点明确】开放性问题,可以认同也可以反对,言之成理, 自圆其说即可。

探讨3:本章结尾还说“‘土气’成了骂人的词汇, ‘乡’也不再是衣锦荣归的去处了” ,作者认为乡土社 会的生活方式对社会现代化产生了阻碍,作者似乎对

“乡土性”持否定态度,对吗?

【要点明确】费先生以学者客观的眼光观察社会现象, 试图客观地回答“是什么”的问题。我认为不能由此判断作 者对 “乡土性”持否定态度。

【要点明确】第一句,作者简明扼要提出“ 中国社会是乡土性的”

这个观点,同时强调了“从基层上看去”这个前提,并随之解释了如此

强调的原因,十分严谨。 “注意”已经表达了“把心思放到某个方面”

的意思,加上“集中” ,更突出了聚焦的意味; “不完全相同”“暂时” “才是”等词语都体现出作者表述语意力求精准的特点。

从基层上看去,中国社会是乡土性的。我说中国社会的基层是乡土 性的,那是因为我考虑到从这基层上曾长出一层比较上和乡土基层不完 全相同的社会,而且在近百年来更在东西方接触边缘上发生了一种很特 殊的社会。这些社会的特性我们暂时不提,将来再说。我们不妨先集中 注意那些被称为土头土脑的乡下人。他们才是中国社会的基层。

语言特色

【要点明确】 “行动不得”赋予了庄稼“灵动”的生命性; “侍候”多指对长辈或地位高者小心侍奉,在这里用于老农对

“庄稼” ,生动形象地表现了农民对土地的依赖;而谈到本应是 行动者的“老农” ,却因这“行动不得”的庄稼倒像是“长”在 了土里。从中我们发现费孝通先生的学术语言兼具生动、有趣、 传神的个性特色。

长在土里的庄稼行动不得,侍候庄稼的老农也因之像 是半身插入了土里,土气是因为不流动而发生的。

学术语言的特点

准确 简洁 严谨

费孝通先生学术语言兼具生动、有趣、传神的特点。

关联拓展

(一)现代生活中的实例

1.居住在大城市里的人们在阳台、别墅院子等地方见缝插

针地“种菜 ”。

【原文】你们中原去的人,到了这最适宜于放牧的草原,依旧锄地 播种,一家家划着小小的一方地,种植起来;真象是向土里一钻,看不 到其他利用这片地的方法了。

2.逢年过节,归乡心切的返乡大潮。

【原文】我们很可以相信,以农为生的人,世代定居是常 态,迁移是变态。

(二)文学作品中的关联例子

“胡同文化”是一种封闭的文化。住在胡同里的居民大

都安土重迁,不大愿意搬家。有在一个胡同里一住住几十 年的,甚至有住了几辈子的。

——汪曾祺《胡同文化》

【原文】不流动是从人和空间的关系上说的,从人和人

在空间的排列关系上说就是孤立和隔膜。孤立和隔膜并不是 以个人为单位的,而是以一处住在的集团为单位的。

(三)社会发展史实中的例子

以毛泽东同志为领导核心的中国共产党基于近现代中国 80%以上的人口是农民,资本主义发展不充分现状,深刻认识 到农民是中国革命的主力军,中国革命的重点在农村,在实践 中创造性探索出一条“农村包围城市、武装夺取政权 ”的中国 革命胜利之路。

(阅读“学习强国 ”文章《从星星之火到燎原之势》《中国 道路的百年探索及其现实启示》 )这与本书对中国基层社会本 质特点的判断是不谋而合的。

【原文】从基层上看去,中国社会是乡土性的。

梳理本章总领全书的关联点

涉及段落

关联章节

①—④

总论:乡土性,农民与土地的关系

⑤—⑥

《血缘与地缘》

⑦—⑧

《家族》 《男女有别》

⑨

《无为政治》 《长老统治》

⑩

《文字下乡》 《再论文字下乡》

⑩—⑥

《礼治》 《无讼》 《无为政治》 《长老统治》

⑩

《差序格局》 《系维着私人的道德》

⑩

《血缘与地缘》 《名实分离》 《从欲望到需要》

总论

乡土本色

(三)社会发展史实中的例子

以毛泽东同志为领导核心的中国共产党基于近现代中国

以上的 农 识

到农民是中 的 践

中 造性探 条 国

革 胜利之

(阅读 国 国

道 的百年 其 本

质特点的判断是吻合的

【原文】从基层上看去,中国社会是乡土性的。

1.请观看1992年上映的电影《秋菊打官司》和2017年上

映的《十八洞村》,关注乡村生活状态与人的思想行为特点。 思考:①秋菊为什么打官司?为什么打赢了官司的秋菊却陷

入了迷惘? ②你从两部电影故事情节中看到中国乡村20余年 间的哪些“变”与“不变” ?(建议观看平台:“学习强国” 学习平台。)

2.根据学到的学术著作阅读技能,尝试完成本书1-3章的 圈画批注及结构梳理。

3.分小组课后完成对这些概念的诠释:社区、社群;礼 俗社会、法理社会。

课后作业

《费孝通》(张冠生)

《费孝通传》

( [美] 大卫.阿古什)

《论语》

《平凡的世界》(路遥) 鲁迅乡土作品系列

《如何阅读一本书》

([美]莫提默.艾德勒,

查尔斯.范多伦)

《如何高效阅读》

([美]彼得.孔普)

《思维导图》

([英]东尼.博赞, 巴利.伯赞)

推荐阅读

思维拓展!

1.老师,请问文中这句话什么意思?

“土地”这位最近于人性的神,老夫老妻白首偕老的 一对,管着乡间一切的闲事。他们象征着可贵的泥土。

【解答要点】这对老夫老妻就是民间奉若神明的土地公公、土地婆婆。

【原文】后来,她又避了人和我说,假如水土不服,老是想家 时,可以把红纸包裹着的东西煮一点汤吃。这是一包灶上的泥

土。——我在《一曲难忘》的电影里看到了东欧农业国家的波兰也 有着类似的风俗……

【修改】后来,她和我说假如在外乡水土不服,老是想家时, 可以把红纸包裹着的东西煮一点汤吃。这是一包灶上的泥土。东欧 农业国家的波兰也有着类似的风俗。

【解答要点】增强所举事例的真实性;实事求是地告诉读者自己 并未亲眼看见波兰的这个风俗,体现了作者贯穿全书始终的求实、严 谨的学术作风。

2.老师,从学术语言角度,我认为文中这句话 不够简明扼要,请问这样修改可以吗?

在社会学里,我们常分出两种不同性质的社会,一种 并没有具体目的,只是因为在一起生长而发生的社会,一 种是为了要完成一件任务而结合的社会。用Tonnies的话说: 前者是Gemeinschaft,后者是Gesellschaft,用Durkheim 的话说:前者是“有机的团结” ,后者是“机械的团结”。 用我们自己的话说,前者是礼俗社会,后者是法理社会。

3.老师,您上课时提到费孝通先生透过现象看本质的 本领很厉害;我很好奇,想知道怎样努力才能做到这一点?

【解答要点】社会学理论学术根基;高度的文化自觉意识……

【解答要点】 “读书不能就易避难,不要总是读自己喜欢的、 浅易的、流行的读物,在低水平圈子里打转。年轻时有意识让自己 读一些‘深’一点的书,读一些可能超过自己能力的经典,是一种 挑战。应当激发自信,追求卓越,知难而上。 ”(温儒敏)

4.老师,这本书太难读懂了,我感到很焦虑, 怎么办?

感谢大家的观看

Thank you

《乡土中国》第1课时

单元学习导读 乡土本色

高一—统编版—语文必修上册—第五单元

粗缯大布裹生涯,

腹有经典气自华。

学习内容 课时

授课老师

单元学习导读 乡土本色 1

孙丽红

文字下乡 再论文字下乡 1

江鸿洋

差序格局 1

徐瑛洁

系维着私人的道德 1

赖君健

家族 男女有别 1

余静喜

礼治秩序 无讼 1

朱宪云

无为政治 长老统治 1

陈正仪

血缘和地缘 名实的分离 1

彭小丁

从欲望到需要 后记 1

彭小丁

单元学习总结 1

徐瑛洁

《乡土中国》整本书精读课安排

学术:有系统的、较专门的学问。

学术著作:作者根据在某专门知识 领域的研究成果撰写成的理论著作。

单元学习目标

1.能阅读《乡土中国》全书,了解中国基层社会特点,思考 中国乡土文化的历史局限和现代意义;联系当下社会转型的背景, 重新认识新时代中国乡村社会。

2.能把握“差序格局”“礼治秩序”等核心概念,提炼学术 观点和内容提要,理清作者行文逻辑思路,把握全书知识体系。

3.能有意识地阅读序、后记、传记、评论等相关辅助资料, 了解本书学术价值,积累社科类学术著作阅读经验。

4.能了解阅读学术著作的要求和基本方法,尝试运用圈画、 批注、思维导图等技能提取要点、梳理全书大纲小目及其关联。

5.能独立思考,乐于分享,善于表达自己的观点与心得。

第1课时学习目标

1.能在粗读全书基础上对本书全貌有基本了解,初步梳理全 书大纲小目及其关联,能以文化反思的心态联系实际深入思考。

2.能把握第一章中“乡土社会”等重要概念,提炼内容提要, 理清行文思路,品味学术著作语言特色。

3.能了解阅读学术著作的基本要求,掌握基本阅读技能;能 有意识地阅读相关辅助资料,知晓本书学术价值。

我们为什么要在课内专门阅读《乡土中国》?

什么是经典?

经典是那些你经常听人家说“我正在重 读……”而不是“我正在读……”的书。

——《为什么读经典》,伊塔洛 ·卡尔维诺

费孝通简介

费孝通(1910.11.2—2005.4.24),江苏吴江人。 著名社会学家、人类学家,中国社会学和人类学的奠 基人之一,第七、八届全国人民代表大会常务委员会 副委员长,中国人民政治协商会议第六届全国委员会 副主席。

1938年前后任云南大学、西南联合大学、清华大 学教授;1951年任中央民族学院副院长;1979年着手 重建中国社会学;1981年荣获英国皇家人类学会颁发 的赫胥黎奖章;1982年被选为伦敦大学经济政治学院 院士;1985年,任北京大学社会学研究所所长;1988 年获联合国大英百科全书奖。

工欲善其事,必先利其器。 ——《论语》

方法

目的

1 浏览,跳读

了解论著的主要内容、主要观点

2 概括,提要

内化论著的主要内容、主要观点

3 分类,归纳

把握论著的主要思路、研究方法

4 比较,推理

学习学者的主要观点、论证方式

5 质疑,批判

审视学者的主要内容、主要观点

6 创新,创造

生成自我的主要内容、主要观点

——《如何引导中学生研读学术论著》,林忠港

阅读学术论著的基本要求

阅读学术论著常用技能

1.圈点勾画

2.批注简析

3.思维导图

4.读书笔记

… …

画不同种类的信号词:

(1)表示时间的信号词:当……时, 之后,之前,事先,接下来,此刻等;

(2)表示考虑事情两面性时的信号 词:然而,另一方面,但同时,此外等;

(3)表示顺序的信号词:首先,其 次,最后等;

(4)表示总结性的信号词:总之, 因此,总而言之等。

……

——《如何高效阅读》 [美]彼得.孔普著

(1)在重点句下画线;

(2)在空白处做星号等符号;

(3)在空白处编号;

(4)在空白处记下其他的页码;

(5)将关键字或句子圈出来;

(6)在书页的空白处做笔记。 ……

——《如何阅读一本书》 【美】 莫提默.J.艾德勒 查尔斯.范多 伦

圈点勾画

(1)中心图像用来捕捉主要内容;

(2)分支按主题、次主题从这幅图 像向四周散射;

(3)分支由一个关键图像或者印在 相关线条上的关键词构成;

(4)善用多种颜色、动态线条、图 画、大小粗细变化、代码等。

……

——《思维导图》, [英]东尼.博 赞 巴利.伯赞著

(1)批注重要概念及其诠释

(2)批注语言独到精彩之处

(3)批注解读困惑质疑之处

(4)批注与个人经验印证处

(5)批注文中未展开的知识

——孙丽红

批注简析要点

思维导图

1.有概念意识,把握核心概念打牢基础。 2.有结构意识,理清不同层面行文思路。 3.有关联意识,关注书本内外的联系。

4.有语言敏感,准确领会作者表述意图。 5.有分享意识,独学静思,善于交流。

——孙丽红

《乡土中国》阅读建议

乡土本色

名实的分离:

从长老权力

到时势权力

中国乡土社会的基层结构

中国乡土社会的变迁

《乡土中国》思维导图

从血缘到地缘

系维着私人的道德

从欲望到需要

再论文字下乡

文字下乡

差序格局

男女有别

无为政治

长老统治

礼治秩序

家族

无讼

乡土本色

孩子

在土里洗澡 ;

爸爸

在土里流汗 ;

爷爷

在土里葬埋。

——臧克家《三代》,1942

“乡土本色”内容梳理

作用 :总领全书

论点 :中国社会的基层是乡土性的。

内容 :17个自然段。

段落 段落大意要点 段落

段落大意要点

① 从基层上看,中国社会是乡土性的。 ⑩

村落之间孤立隔膜,乡土生活富于地方性。

② 我们的民族与土地分不开。 ⑩

地方性的限制使乡土社会成为彼此熟悉的社会。

③ “土”在民族文化中占有重要地位。 ⑩

受土地束缚的乡民彼此的关系是与生俱来的。

④ 土地不能流动,农民也很少流动。 ④

彼此熟悉的社会中,乡民拥有规矩带来的自由。

⑤ 人口相对固定是乡土社会的特征之一。 ④

乡土社会的信任源于对行为规矩的熟悉。

⑥ 乡村人口即使迁移出去后依然与土地保 持密切的联系。 ⑥

生活在乡土中的人在漫长的时间中彼此熟悉。

⑦ 不同聚居社区间是独立和隔膜的。 ⑩

人们从熟悉的环境中获得个别性的认识。

⑧ 聚村而居对乡土社会性质有重大影响。 ⑩

在进入现代社会的过程中,乡土社会养成的生 活方式产生了流弊

⑨ 中国农民聚村而居的原因。

明确:作者着眼中国基层乡土社会,先把中国基层乡土社会的 “本色”概括为“乡土性”,提炼出乡土中国的精髓。 “乡土性”正 是乡土中国基层社会生活方方面面的支配力量。然后概述农耕文明 影响深远、人对土地的依附,接着指出在此基础上造成人员不流动、 聚村而居、村落之间孤立隔阂,村落内部是熟悉的社会,最后反思 在社会激速变迁过程中这种“乡土性”产生了流弊。

“乡土本色”内容提要

【方法指引】撰写内容提要是阅读学术类著作的重要策 略。请同学们尝试用“先 ”“然后”“接着”“最后 ”等 词语,撰写本章内容提要。

“乡土本色”行文思路:思维导图

人与环境 ⑩

↓

依赖性 ②③

↓

聚居性 ⑧⑨

人与人 ⑩—⑥

缺少流动 ④—⑥

孤立隔膜 ⑦ 、⑩

乡土本色

熟人 社会 ⑩

变迁 ⑩

乡土性 ①

概念

诠释

乡土性

依附于土地的本乡本土特性。

社会

由一定的经济基础和上层建筑构成的整体。

乡土社会

以乡土性为特点的社会形态。

本章提及的概念:

社区 社群 礼俗社会 法理社会 机械团结 有机团结

“乡土本色”主要概念

文意探讨

探讨1:以下是作者在文中引用的平常语言、记录的司 空见惯的现象。透过这些现象,作者发现了什么?

“我们大家是熟人,打个招呼就是了,还用得着多说么? ” “这不是见外了么? ”

女的插秧,男的锄地。

村子里几百年来老是这几个姓。

【要点明确】熟人社会;礼俗社会;耕种分工程 度很浅;人员不流动。

探讨2:“乡土本色”开头说“从基层上看去,中国社会 是乡土性的” ,结尾说“从乡土社会进入现代社会的过程中, 我们在乡土社会中所养成的生活方式处处产生了流弊。”你 是否认同结尾这一说法?联系生活实际或阅读体验,谈谈你 对这一说法的认识与思考。

【要点明确】开放性问题,可以认同也可以反对,言之成理, 自圆其说即可。

探讨3:本章结尾还说“‘土气’成了骂人的词汇, ‘乡’也不再是衣锦荣归的去处了” ,作者认为乡土社 会的生活方式对社会现代化产生了阻碍,作者似乎对

“乡土性”持否定态度,对吗?

【要点明确】费先生以学者客观的眼光观察社会现象, 试图客观地回答“是什么”的问题。我认为不能由此判断作 者对 “乡土性”持否定态度。

【要点明确】第一句,作者简明扼要提出“ 中国社会是乡土性的”

这个观点,同时强调了“从基层上看去”这个前提,并随之解释了如此

强调的原因,十分严谨。 “注意”已经表达了“把心思放到某个方面”

的意思,加上“集中” ,更突出了聚焦的意味; “不完全相同”“暂时” “才是”等词语都体现出作者表述语意力求精准的特点。

从基层上看去,中国社会是乡土性的。我说中国社会的基层是乡土 性的,那是因为我考虑到从这基层上曾长出一层比较上和乡土基层不完 全相同的社会,而且在近百年来更在东西方接触边缘上发生了一种很特 殊的社会。这些社会的特性我们暂时不提,将来再说。我们不妨先集中 注意那些被称为土头土脑的乡下人。他们才是中国社会的基层。

语言特色

【要点明确】 “行动不得”赋予了庄稼“灵动”的生命性; “侍候”多指对长辈或地位高者小心侍奉,在这里用于老农对

“庄稼” ,生动形象地表现了农民对土地的依赖;而谈到本应是 行动者的“老农” ,却因这“行动不得”的庄稼倒像是“长”在 了土里。从中我们发现费孝通先生的学术语言兼具生动、有趣、 传神的个性特色。

长在土里的庄稼行动不得,侍候庄稼的老农也因之像 是半身插入了土里,土气是因为不流动而发生的。

学术语言的特点

准确 简洁 严谨

费孝通先生学术语言兼具生动、有趣、传神的特点。

关联拓展

(一)现代生活中的实例

1.居住在大城市里的人们在阳台、别墅院子等地方见缝插

针地“种菜 ”。

【原文】你们中原去的人,到了这最适宜于放牧的草原,依旧锄地 播种,一家家划着小小的一方地,种植起来;真象是向土里一钻,看不 到其他利用这片地的方法了。

2.逢年过节,归乡心切的返乡大潮。

【原文】我们很可以相信,以农为生的人,世代定居是常 态,迁移是变态。

(二)文学作品中的关联例子

“胡同文化”是一种封闭的文化。住在胡同里的居民大

都安土重迁,不大愿意搬家。有在一个胡同里一住住几十 年的,甚至有住了几辈子的。

——汪曾祺《胡同文化》

【原文】不流动是从人和空间的关系上说的,从人和人

在空间的排列关系上说就是孤立和隔膜。孤立和隔膜并不是 以个人为单位的,而是以一处住在的集团为单位的。

(三)社会发展史实中的例子

以毛泽东同志为领导核心的中国共产党基于近现代中国 80%以上的人口是农民,资本主义发展不充分现状,深刻认识 到农民是中国革命的主力军,中国革命的重点在农村,在实践 中创造性探索出一条“农村包围城市、武装夺取政权 ”的中国 革命胜利之路。

(阅读“学习强国 ”文章《从星星之火到燎原之势》《中国 道路的百年探索及其现实启示》 )这与本书对中国基层社会本 质特点的判断是不谋而合的。

【原文】从基层上看去,中国社会是乡土性的。

梳理本章总领全书的关联点

涉及段落

关联章节

①—④

总论:乡土性,农民与土地的关系

⑤—⑥

《血缘与地缘》

⑦—⑧

《家族》 《男女有别》

⑨

《无为政治》 《长老统治》

⑩

《文字下乡》 《再论文字下乡》

⑩—⑥

《礼治》 《无讼》 《无为政治》 《长老统治》

⑩

《差序格局》 《系维着私人的道德》

⑩

《血缘与地缘》 《名实分离》 《从欲望到需要》

总论

乡土本色

(三)社会发展史实中的例子

以毛泽东同志为领导核心的中国共产党基于近现代中国

以上的 农 识

到农民是中 的 践

中 造性探 条 国

革 胜利之

(阅读 国 国

道 的百年 其 本

质特点的判断是吻合的

【原文】从基层上看去,中国社会是乡土性的。

1.请观看1992年上映的电影《秋菊打官司》和2017年上

映的《十八洞村》,关注乡村生活状态与人的思想行为特点。 思考:①秋菊为什么打官司?为什么打赢了官司的秋菊却陷

入了迷惘? ②你从两部电影故事情节中看到中国乡村20余年 间的哪些“变”与“不变” ?(建议观看平台:“学习强国” 学习平台。)

2.根据学到的学术著作阅读技能,尝试完成本书1-3章的 圈画批注及结构梳理。

3.分小组课后完成对这些概念的诠释:社区、社群;礼 俗社会、法理社会。

课后作业

《费孝通》(张冠生)

《费孝通传》

( [美] 大卫.阿古什)

《论语》

《平凡的世界》(路遥) 鲁迅乡土作品系列

《如何阅读一本书》

([美]莫提默.艾德勒,

查尔斯.范多伦)

《如何高效阅读》

([美]彼得.孔普)

《思维导图》

([英]东尼.博赞, 巴利.伯赞)

推荐阅读

思维拓展!

1.老师,请问文中这句话什么意思?

“土地”这位最近于人性的神,老夫老妻白首偕老的 一对,管着乡间一切的闲事。他们象征着可贵的泥土。

【解答要点】这对老夫老妻就是民间奉若神明的土地公公、土地婆婆。

【原文】后来,她又避了人和我说,假如水土不服,老是想家 时,可以把红纸包裹着的东西煮一点汤吃。这是一包灶上的泥

土。——我在《一曲难忘》的电影里看到了东欧农业国家的波兰也 有着类似的风俗……

【修改】后来,她和我说假如在外乡水土不服,老是想家时, 可以把红纸包裹着的东西煮一点汤吃。这是一包灶上的泥土。东欧 农业国家的波兰也有着类似的风俗。

【解答要点】增强所举事例的真实性;实事求是地告诉读者自己 并未亲眼看见波兰的这个风俗,体现了作者贯穿全书始终的求实、严 谨的学术作风。

2.老师,从学术语言角度,我认为文中这句话 不够简明扼要,请问这样修改可以吗?

在社会学里,我们常分出两种不同性质的社会,一种 并没有具体目的,只是因为在一起生长而发生的社会,一 种是为了要完成一件任务而结合的社会。用Tonnies的话说: 前者是Gemeinschaft,后者是Gesellschaft,用Durkheim 的话说:前者是“有机的团结” ,后者是“机械的团结”。 用我们自己的话说,前者是礼俗社会,后者是法理社会。

3.老师,您上课时提到费孝通先生透过现象看本质的 本领很厉害;我很好奇,想知道怎样努力才能做到这一点?

【解答要点】社会学理论学术根基;高度的文化自觉意识……

【解答要点】 “读书不能就易避难,不要总是读自己喜欢的、 浅易的、流行的读物,在低水平圈子里打转。年轻时有意识让自己 读一些‘深’一点的书,读一些可能超过自己能力的经典,是一种 挑战。应当激发自信,追求卓越,知难而上。 ”(温儒敏)

4.老师,这本书太难读懂了,我感到很焦虑, 怎么办?

感谢大家的观看

Thank you

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读