第12课 民族大团结 表格式教学设计-2024-2025学年统编版八年级历史下册

文档属性

| 名称 | 第12课 民族大团结 表格式教学设计-2024-2025学年统编版八年级历史下册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-06 09:05:17 | ||

图片预览

文档简介

主备教师 上课教师 备课时间 第 周

课 题 第12课 民族大团结 教学课时 第 课时

教学目标 2022年新课标:通过《中华人民共和国宪法》的制定,以及人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度的确立,认识当代中国政治制度的内涵及意义。 基于2022年新课标设置本课教学目标如下: 1.通过回顾古代王朝的民族政策及各民族交往的史实,感受中华民族多元一体的发展历程。(时空观念) 2.了解民族区域自治制度的内容和实施情况,知道民族区域自治制度是解决我国民族问题的基本政策,是我国的一项基本政治制度。认识民族区域自治制度的重要意义,认识各民族共同繁荣发展的原因和意义。(史料实证、历史解释) 3.实事求是地看待历史上各民族为统一多民族国家巩固与发展作出的贡献,一分为二地看待历史上客观存在的历史问题,认识到党和国家的各项民族政策的合理性。(唯物史观) 4.认同国家的民族政策,增强自觉维护祖国统一和民族团结的责任感(家国情怀)

教学 重难点 1.重点:民族区域自治制度的背景、内容和意义;各民族共同发展的基本史实。 2.难点:通过学习民族区域自治制度与各民族共同发展,分析民族政策对国家统一的影响,牢铸中华民族共同体意识。

教学方法 1.教学方法:讲授法、启发教学法、任务驱动法、读书指导法。 2.学习方法:观察法、史料研读与分析法、合作探究、自主学习法。

学情分析 本课的教学对象是八年级学生。他们先前已经学习了新中国成立的一系列探索历程,知道中国共产党在社会主义建设中的艰辛努力,最终带领中国走上了中国特色社会主义道路。同时在上一年级的学习中,学生也了解了各朝代的民族政策,知道中国是统一多民族国家的基本史实;经过反复练习,八年级学生也具有自主学习和归纳概括的能力,能够通过小组交流和合作探究等方式顺利完成教师布置的任务;此外,学生坚定热爱国家、热爱中国共产党、热爱中国特色社会主义,这些都为学生学习本节课打下了良好的知识、能力和情感价值观基础。

教学过程

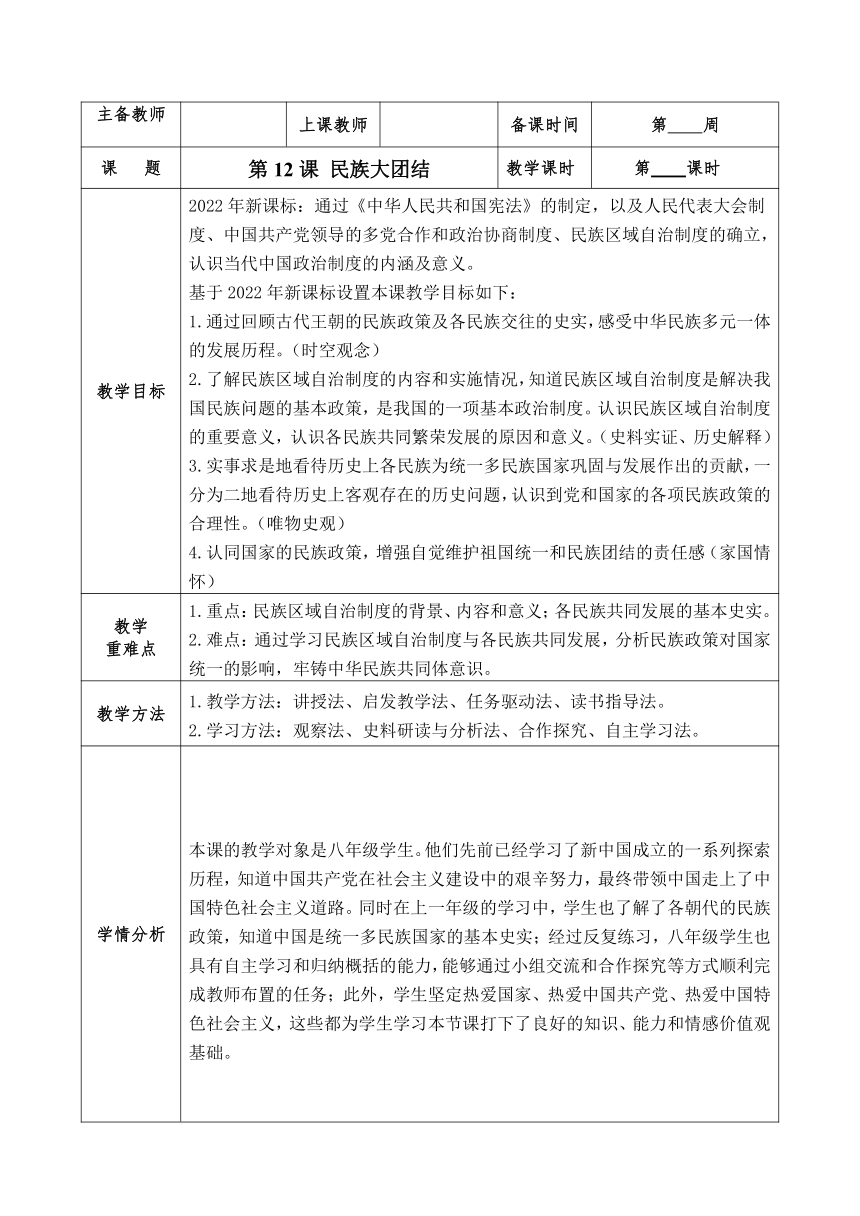

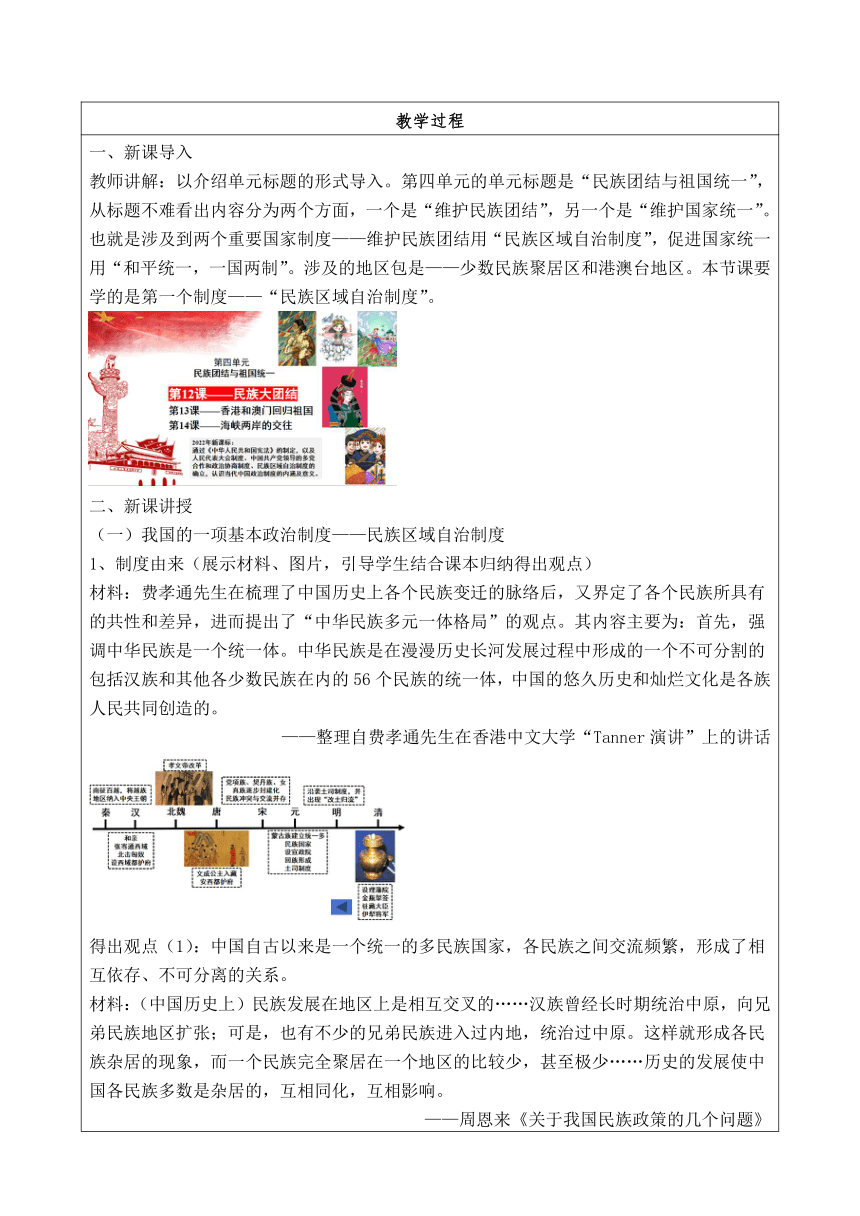

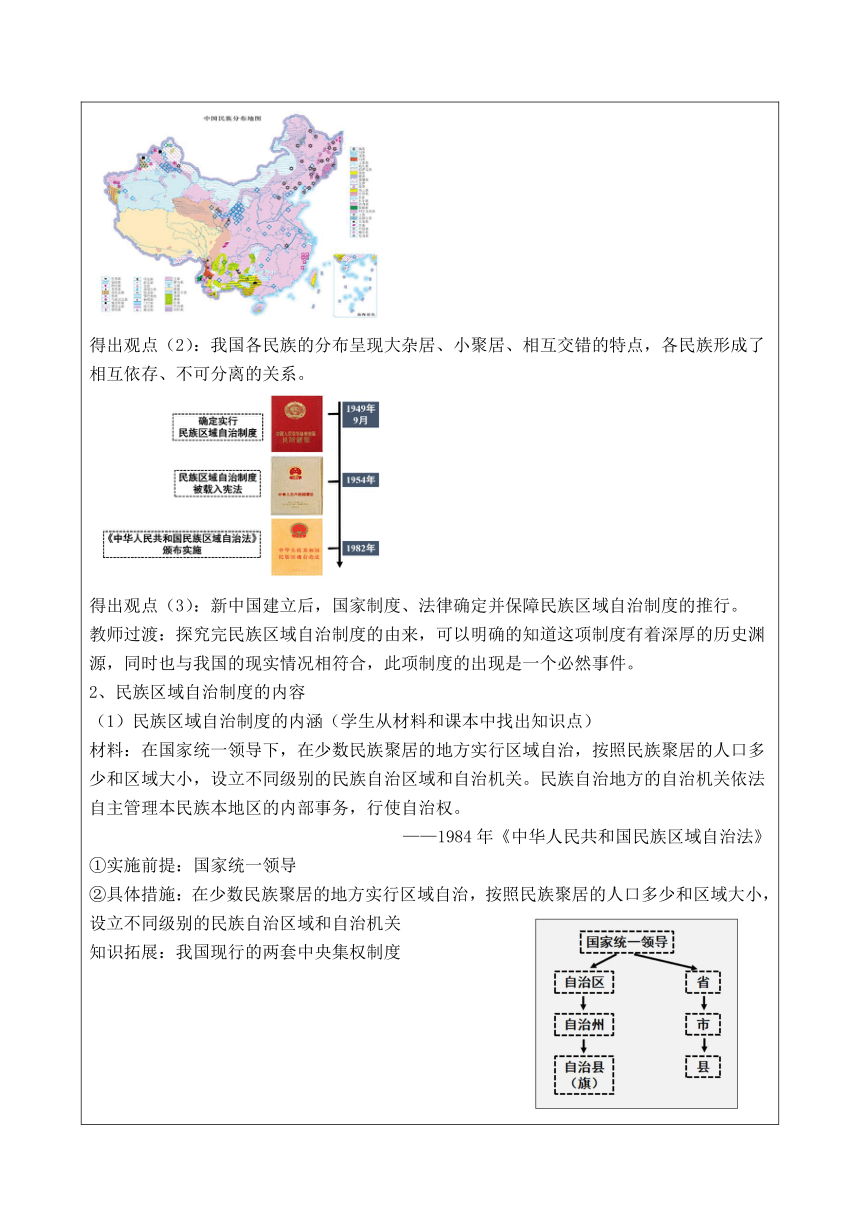

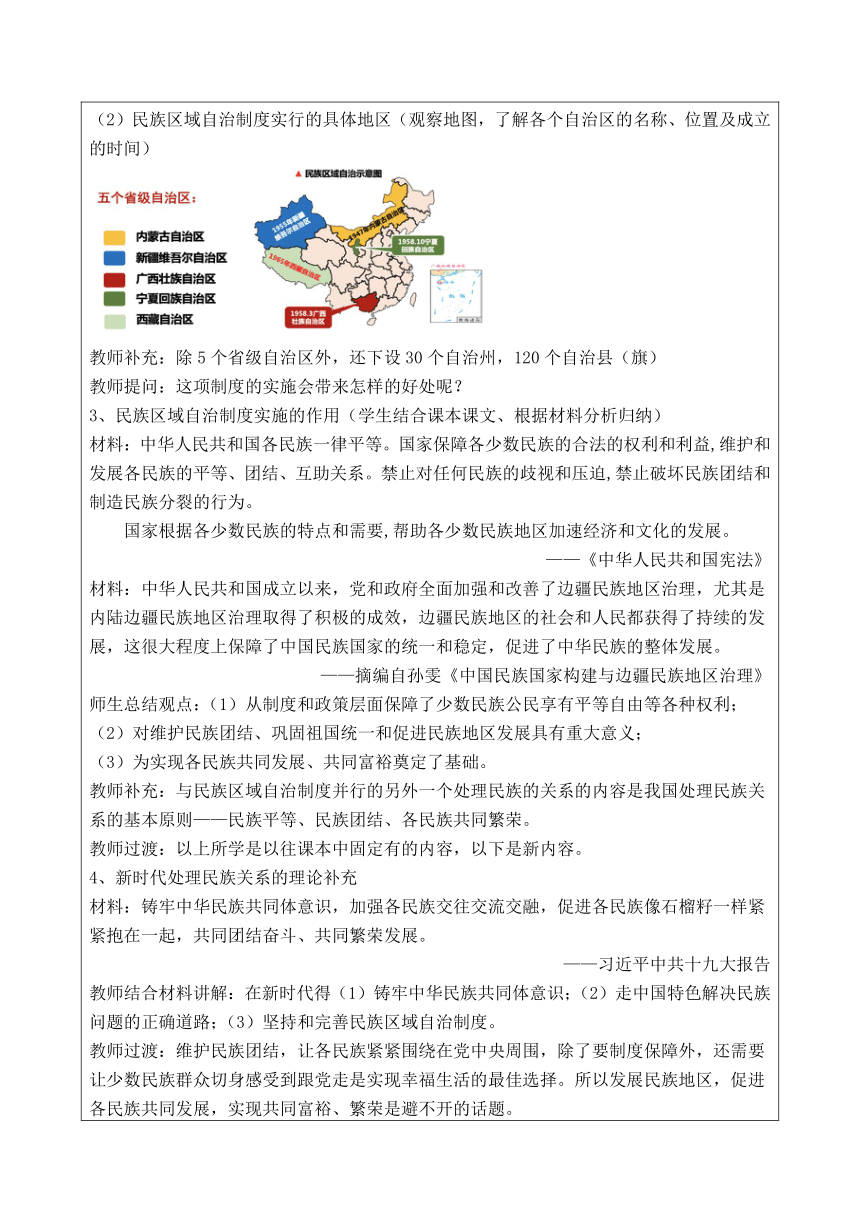

一、新课导入 教师讲解:以介绍单元标题的形式导入。第四单元的单元标题是“民族团结与祖国统一”,从标题不难看出内容分为两个方面,一个是“维护民族团结”,另一个是“维护国家统一”。也就是涉及到两个重要国家制度——维护民族团结用“民族区域自治制度”,促进国家统一用“和平统一,一国两制”。涉及的地区包是——少数民族聚居区和港澳台地区。本节课要学的是第一个制度——“民族区域自治制度”。 二、新课讲授 (一)我国的一项基本政治制度——民族区域自治制度 1、制度由来(展示材料、图片,引导学生结合课本归纳得出观点) 材料:费孝通先生在梳理了中国历史上各个民族变迁的脉络后,又界定了各个民族所具有的共性和差异,进而提出了“中华民族多元一体格局”的观点。其内容主要为:首先,强调中华民族是一个统一体。中华民族是在漫漫历史长河发展过程中形成的一个不可分割的包括汉族和其他各少数民族在内的56个民族的统一体,中国的悠久历史和灿烂文化是各族人民共同创造的。 ——整理自费孝通先生在香港中文大学“Tanner演讲”上的讲话 得出观点(1):中国自古以来是一个统一的多民族国家,各民族之间交流频繁,形成了相互依存、不可分离的关系。 材料:(中国历史上)民族发展在地区上是相互交叉的……汉族曾经长时期统治中原,向兄弟民族地区扩张;可是,也有不少的兄弟民族进入过内地,统治过中原。这样就形成各民族杂居的现象,而一个民族完全聚居在一个地区的比较少,甚至极少……历史的发展使中国各民族多数是杂居的,互相同化,互相影响。 ——周恩来《关于我国民族政策的几个问题》 得出观点(2):我国各民族的分布呈现大杂居、小聚居、相互交错的特点,各民族形成了相互依存、不可分离的关系。 得出观点(3):新中国建立后,国家制度、法律确定并保障民族区域自治制度的推行。 教师过渡:探究完民族区域自治制度的由来,可以明确的知道这项制度有着深厚的历史渊源,同时也与我国的现实情况相符合,此项制度的出现是一个必然事件。 2、民族区域自治制度的内容 (1)民族区域自治制度的内涵(学生从材料和课本中找出知识点) 材料:在国家统一领导下,在少数民族聚居的地方实行区域自治,按照民族聚居的人口多少和区域大小,设立不同级别的民族自治区域和自治机关。民族自治地方的自治机关依法自主管理本民族本地区的内部事务,行使自治权。 ——1984年《中华人民共和国民族区域自治法》 ①实施前提:国家统一领导 ②具体措施:在少数民族聚居的地方实行区域自治,按照民族聚居的人口多少和区域大小,设立不同级别的民族自治区域和自治机关 知识拓展:我国现行的两套中央集权制度 (2)民族区域自治制度实行的具体地区(观察地图,了解各个自治区的名称、位置及成立的时间) 教师补充:除5个省级自治区外,还下设30个自治州,120个自治县(旗) 教师提问:这项制度的实施会带来怎样的好处呢? 3、民族区域自治制度实施的作用(学生结合课本课文、根据材料分析归纳) 材料:中华人民共和国各民族一律平等。国家保障各少数民族的合法的权利和利益,维护和发展各民族的平等、团结、互助关系。禁止对任何民族的歧视和压迫,禁止破坏民族团结和制造民族分裂的行为。 国家根据各少数民族的特点和需要,帮助各少数民族地区加速经济和文化的发展。 ——《中华人民共和国宪法》 材料:中华人民共和国成立以来,党和政府全面加强和改善了边疆民族地区治理,尤其是内陆边疆民族地区治理取得了积极的成效,边疆民族地区的社会和人民都获得了持续的发展,这很大程度上保障了中国民族国家的统一和稳定,促进了中华民族的整体发展。 ——摘编自孙雯《中国民族国家构建与边疆民族地区治理》 师生总结观点:(1)从制度和政策层面保障了少数民族公民享有平等自由等各种权利; (2)对维护民族团结、巩固祖国统一和促进民族地区发展具有重大意义; (3)为实现各民族共同发展、共同富裕奠定了基础。 教师补充:与民族区域自治制度并行的另外一个处理民族的关系的内容是我国处理民族关系的基本原则——民族平等、民族团结、各民族共同繁荣。 教师过渡:以上所学是以往课本中固定有的内容,以下是新内容。 4、新时代处理民族关系的理论补充 材料:铸牢中华民族共同体意识,加强各民族交往交流交融,促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起,共同团结奋斗、共同繁荣发展。 ——习近平中共十九大报告 教师结合材料讲解:在新时代得(1)铸牢中华民族共同体意识;(2)走中国特色解决民族问题的正确道路;(3)坚持和完善民族区域自治制度。 教师过渡:维护民族团结,让各民族紧紧围绕在党中央周围,除了要制度保障外,还需要让少数民族群众切身感受到跟党走是实现幸福生活的最佳选择。所以发展民族地区,促进各民族共同发展,实现共同富裕、繁荣是避不开的话题。 (二)我国处理民族关系的基本原则之一 ——各民族共同繁荣 1、推进各民族共同繁荣的背景(引导学生观察图片、分析材料得出) 材料:新中国成立时,少数民族有四种不同的社会经济形态,封建地主经济占统治地位的有三十多个民族,当时有3000多万人口;处于封建农奴制的约400万人口;处于奴隶制的,当时有100万人口;保留原始公社制度残余的,当时有60万人口。 学生总结得出:新中国成立前,由于历史和地理的原因,我国各民族发展很不平衡,很多少数民族的生产力水平十分落后。 2、引导学生从课本中找出促进各民族共同繁荣的措施(以问题任务的形式让学生完成) (1)政治上的措施:新中国成立后,党和政府在少数民族地区因地制宜进行一系列民主改革和社会主义改造,废除了剥削和压迫,各族人民翻身做主人,迈进了社会主义社会。 (2)经济上的措施:①国家采取许多优惠政策,派出大批人员,还通过技术、资金、物资等多种方式,加强少数民族地区的经济建设;②国家采取许多优惠政策,派出大批人员,还通过技术、资金、物资等多种方式,加强少数民族地区的经济建设;③20世纪末,中央决定进行西部大开发;④国家还实施了旨在推动边疆民族地区加快发展的兴边富民行动,采取特殊措施帮助人口较少民族加快发展,进一步促进民族地区的发展。⑤在全国脱贫攻坚战中,28个人口较少民族全部整族脱贫,一些少数民族实现了从贫穷落后到全面小康的历史性跨越。 (3)文化上的措施:国家重视少数民族文化的保护和发展。尊重少数民族宗教信仰和风俗习惯,保护历史文化遗产。 教师讲解:以图片、文字材料、经济数据统计作为支持。 (1)民主改革和社会主义改造,废除了剥削和压迫,各族人民翻身做主人,迈进了社会主义社会。 (2)国家采取许多优惠政策(西部大开发、青藏铁路、兴边富民行动、脱贫攻坚) (3)国家重视少数民族文化的保护和发展。尊重少数民族宗教信仰和风俗习惯,保护历史文化遗产。 材料:实施西部大开发,是一项振兴中华的宏伟战略任务。实现了这个宏图大略,其经济、文化、政治、军事、社会的深远意义,是难以估量的。全党同志和全国上下必须提高和统一认识。没有西部地区的稳定就没有全国的稳定,没有西部地区的小康就没有全国的小康。没有西部地区的现代化就不能说实现了全国的现代化。 ——江泽民:《不失时机地实施西部大开发战略》

板书设计

作业设计 涉及知识点包含: 民族区域自治制度的由来、内涵、积极作用;各民族共同繁荣的举措(经济数据的解读、西部大开发、青藏铁路)。(按知识点出题)

教学反思 成功之处:通过展示丰富的民族文化和传统,成功激发了学生对民族大团结的兴趣。使用多种教学方法,如讲解、讨论和多媒体展示,帮助学生较好地理解了民族团结的重要性。组织学生进行文化分享活动,促进了不同民族学生之间的交流与理解。在教学过程中,注重培养学生的民族团结意识和包容精神。 不足之处:部分学生在课堂活动中可能较为被动,参与度有待提高。对于一些复杂的民族问题,讲解可能不够深入,需要进一步拓展。教学中可能缺乏足够的实践活动,让学生在实际行动中体验民族团结。 改进措施:采用更多的小组活动,确保每个学生都有机会参与并发表意见。提供更多的背景资料和案例分析,加深学生对民族问题的理解。组织学生参与社区服务、民族文化体验等实践活动,增强他们的实践能力。

课 题 第12课 民族大团结 教学课时 第 课时

教学目标 2022年新课标:通过《中华人民共和国宪法》的制定,以及人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度的确立,认识当代中国政治制度的内涵及意义。 基于2022年新课标设置本课教学目标如下: 1.通过回顾古代王朝的民族政策及各民族交往的史实,感受中华民族多元一体的发展历程。(时空观念) 2.了解民族区域自治制度的内容和实施情况,知道民族区域自治制度是解决我国民族问题的基本政策,是我国的一项基本政治制度。认识民族区域自治制度的重要意义,认识各民族共同繁荣发展的原因和意义。(史料实证、历史解释) 3.实事求是地看待历史上各民族为统一多民族国家巩固与发展作出的贡献,一分为二地看待历史上客观存在的历史问题,认识到党和国家的各项民族政策的合理性。(唯物史观) 4.认同国家的民族政策,增强自觉维护祖国统一和民族团结的责任感(家国情怀)

教学 重难点 1.重点:民族区域自治制度的背景、内容和意义;各民族共同发展的基本史实。 2.难点:通过学习民族区域自治制度与各民族共同发展,分析民族政策对国家统一的影响,牢铸中华民族共同体意识。

教学方法 1.教学方法:讲授法、启发教学法、任务驱动法、读书指导法。 2.学习方法:观察法、史料研读与分析法、合作探究、自主学习法。

学情分析 本课的教学对象是八年级学生。他们先前已经学习了新中国成立的一系列探索历程,知道中国共产党在社会主义建设中的艰辛努力,最终带领中国走上了中国特色社会主义道路。同时在上一年级的学习中,学生也了解了各朝代的民族政策,知道中国是统一多民族国家的基本史实;经过反复练习,八年级学生也具有自主学习和归纳概括的能力,能够通过小组交流和合作探究等方式顺利完成教师布置的任务;此外,学生坚定热爱国家、热爱中国共产党、热爱中国特色社会主义,这些都为学生学习本节课打下了良好的知识、能力和情感价值观基础。

教学过程

一、新课导入 教师讲解:以介绍单元标题的形式导入。第四单元的单元标题是“民族团结与祖国统一”,从标题不难看出内容分为两个方面,一个是“维护民族团结”,另一个是“维护国家统一”。也就是涉及到两个重要国家制度——维护民族团结用“民族区域自治制度”,促进国家统一用“和平统一,一国两制”。涉及的地区包是——少数民族聚居区和港澳台地区。本节课要学的是第一个制度——“民族区域自治制度”。 二、新课讲授 (一)我国的一项基本政治制度——民族区域自治制度 1、制度由来(展示材料、图片,引导学生结合课本归纳得出观点) 材料:费孝通先生在梳理了中国历史上各个民族变迁的脉络后,又界定了各个民族所具有的共性和差异,进而提出了“中华民族多元一体格局”的观点。其内容主要为:首先,强调中华民族是一个统一体。中华民族是在漫漫历史长河发展过程中形成的一个不可分割的包括汉族和其他各少数民族在内的56个民族的统一体,中国的悠久历史和灿烂文化是各族人民共同创造的。 ——整理自费孝通先生在香港中文大学“Tanner演讲”上的讲话 得出观点(1):中国自古以来是一个统一的多民族国家,各民族之间交流频繁,形成了相互依存、不可分离的关系。 材料:(中国历史上)民族发展在地区上是相互交叉的……汉族曾经长时期统治中原,向兄弟民族地区扩张;可是,也有不少的兄弟民族进入过内地,统治过中原。这样就形成各民族杂居的现象,而一个民族完全聚居在一个地区的比较少,甚至极少……历史的发展使中国各民族多数是杂居的,互相同化,互相影响。 ——周恩来《关于我国民族政策的几个问题》 得出观点(2):我国各民族的分布呈现大杂居、小聚居、相互交错的特点,各民族形成了相互依存、不可分离的关系。 得出观点(3):新中国建立后,国家制度、法律确定并保障民族区域自治制度的推行。 教师过渡:探究完民族区域自治制度的由来,可以明确的知道这项制度有着深厚的历史渊源,同时也与我国的现实情况相符合,此项制度的出现是一个必然事件。 2、民族区域自治制度的内容 (1)民族区域自治制度的内涵(学生从材料和课本中找出知识点) 材料:在国家统一领导下,在少数民族聚居的地方实行区域自治,按照民族聚居的人口多少和区域大小,设立不同级别的民族自治区域和自治机关。民族自治地方的自治机关依法自主管理本民族本地区的内部事务,行使自治权。 ——1984年《中华人民共和国民族区域自治法》 ①实施前提:国家统一领导 ②具体措施:在少数民族聚居的地方实行区域自治,按照民族聚居的人口多少和区域大小,设立不同级别的民族自治区域和自治机关 知识拓展:我国现行的两套中央集权制度 (2)民族区域自治制度实行的具体地区(观察地图,了解各个自治区的名称、位置及成立的时间) 教师补充:除5个省级自治区外,还下设30个自治州,120个自治县(旗) 教师提问:这项制度的实施会带来怎样的好处呢? 3、民族区域自治制度实施的作用(学生结合课本课文、根据材料分析归纳) 材料:中华人民共和国各民族一律平等。国家保障各少数民族的合法的权利和利益,维护和发展各民族的平等、团结、互助关系。禁止对任何民族的歧视和压迫,禁止破坏民族团结和制造民族分裂的行为。 国家根据各少数民族的特点和需要,帮助各少数民族地区加速经济和文化的发展。 ——《中华人民共和国宪法》 材料:中华人民共和国成立以来,党和政府全面加强和改善了边疆民族地区治理,尤其是内陆边疆民族地区治理取得了积极的成效,边疆民族地区的社会和人民都获得了持续的发展,这很大程度上保障了中国民族国家的统一和稳定,促进了中华民族的整体发展。 ——摘编自孙雯《中国民族国家构建与边疆民族地区治理》 师生总结观点:(1)从制度和政策层面保障了少数民族公民享有平等自由等各种权利; (2)对维护民族团结、巩固祖国统一和促进民族地区发展具有重大意义; (3)为实现各民族共同发展、共同富裕奠定了基础。 教师补充:与民族区域自治制度并行的另外一个处理民族的关系的内容是我国处理民族关系的基本原则——民族平等、民族团结、各民族共同繁荣。 教师过渡:以上所学是以往课本中固定有的内容,以下是新内容。 4、新时代处理民族关系的理论补充 材料:铸牢中华民族共同体意识,加强各民族交往交流交融,促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起,共同团结奋斗、共同繁荣发展。 ——习近平中共十九大报告 教师结合材料讲解:在新时代得(1)铸牢中华民族共同体意识;(2)走中国特色解决民族问题的正确道路;(3)坚持和完善民族区域自治制度。 教师过渡:维护民族团结,让各民族紧紧围绕在党中央周围,除了要制度保障外,还需要让少数民族群众切身感受到跟党走是实现幸福生活的最佳选择。所以发展民族地区,促进各民族共同发展,实现共同富裕、繁荣是避不开的话题。 (二)我国处理民族关系的基本原则之一 ——各民族共同繁荣 1、推进各民族共同繁荣的背景(引导学生观察图片、分析材料得出) 材料:新中国成立时,少数民族有四种不同的社会经济形态,封建地主经济占统治地位的有三十多个民族,当时有3000多万人口;处于封建农奴制的约400万人口;处于奴隶制的,当时有100万人口;保留原始公社制度残余的,当时有60万人口。 学生总结得出:新中国成立前,由于历史和地理的原因,我国各民族发展很不平衡,很多少数民族的生产力水平十分落后。 2、引导学生从课本中找出促进各民族共同繁荣的措施(以问题任务的形式让学生完成) (1)政治上的措施:新中国成立后,党和政府在少数民族地区因地制宜进行一系列民主改革和社会主义改造,废除了剥削和压迫,各族人民翻身做主人,迈进了社会主义社会。 (2)经济上的措施:①国家采取许多优惠政策,派出大批人员,还通过技术、资金、物资等多种方式,加强少数民族地区的经济建设;②国家采取许多优惠政策,派出大批人员,还通过技术、资金、物资等多种方式,加强少数民族地区的经济建设;③20世纪末,中央决定进行西部大开发;④国家还实施了旨在推动边疆民族地区加快发展的兴边富民行动,采取特殊措施帮助人口较少民族加快发展,进一步促进民族地区的发展。⑤在全国脱贫攻坚战中,28个人口较少民族全部整族脱贫,一些少数民族实现了从贫穷落后到全面小康的历史性跨越。 (3)文化上的措施:国家重视少数民族文化的保护和发展。尊重少数民族宗教信仰和风俗习惯,保护历史文化遗产。 教师讲解:以图片、文字材料、经济数据统计作为支持。 (1)民主改革和社会主义改造,废除了剥削和压迫,各族人民翻身做主人,迈进了社会主义社会。 (2)国家采取许多优惠政策(西部大开发、青藏铁路、兴边富民行动、脱贫攻坚) (3)国家重视少数民族文化的保护和发展。尊重少数民族宗教信仰和风俗习惯,保护历史文化遗产。 材料:实施西部大开发,是一项振兴中华的宏伟战略任务。实现了这个宏图大略,其经济、文化、政治、军事、社会的深远意义,是难以估量的。全党同志和全国上下必须提高和统一认识。没有西部地区的稳定就没有全国的稳定,没有西部地区的小康就没有全国的小康。没有西部地区的现代化就不能说实现了全国的现代化。 ——江泽民:《不失时机地实施西部大开发战略》

板书设计

作业设计 涉及知识点包含: 民族区域自治制度的由来、内涵、积极作用;各民族共同繁荣的举措(经济数据的解读、西部大开发、青藏铁路)。(按知识点出题)

教学反思 成功之处:通过展示丰富的民族文化和传统,成功激发了学生对民族大团结的兴趣。使用多种教学方法,如讲解、讨论和多媒体展示,帮助学生较好地理解了民族团结的重要性。组织学生进行文化分享活动,促进了不同民族学生之间的交流与理解。在教学过程中,注重培养学生的民族团结意识和包容精神。 不足之处:部分学生在课堂活动中可能较为被动,参与度有待提高。对于一些复杂的民族问题,讲解可能不够深入,需要进一步拓展。教学中可能缺乏足够的实践活动,让学生在实际行动中体验民族团结。 改进措施:采用更多的小组活动,确保每个学生都有机会参与并发表意见。提供更多的背景资料和案例分析,加深学生对民族问题的理解。组织学生参与社区服务、民族文化体验等实践活动,增强他们的实践能力。

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化