1.3 环境问题及其危害 课件(40张)

文档属性

| 名称 | 1.3 环境问题及其危害 课件(40张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 66.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-04-06 08:58:38 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

1.3 环境问题及其危害

第一章 自然环境与人类社会

目 录

壹

环境问题的产生

贰

环境问题的危害

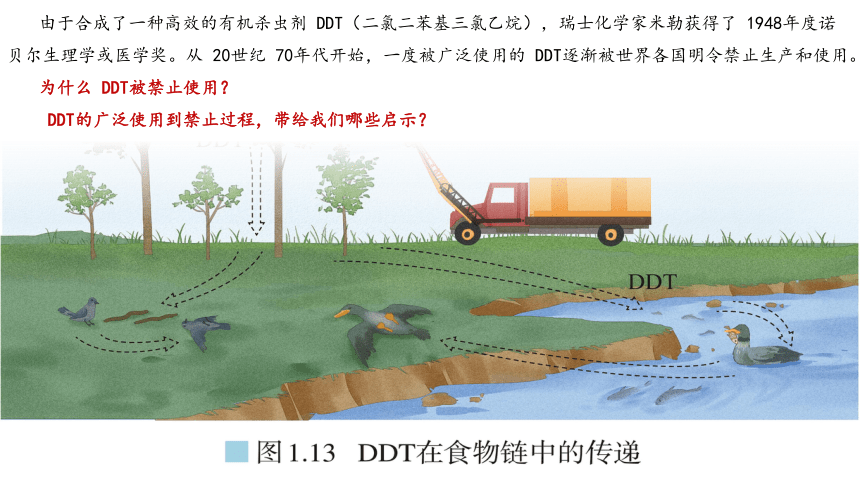

由于合成了一种高效的有机杀虫剂 DDT(二氯二苯基三氯乙烷),瑞士化学家米勒获得了 1948年度诺贝尔生理学或医学奖。从 20世纪 70年代开始,一度被广泛使用的 DDT逐渐被世界各国明令禁止生产和使用。

为什么 DDT被禁止使用?

DDT的广泛使用到禁止过程,带给我们哪些启示?

ONE

环境问题的产生

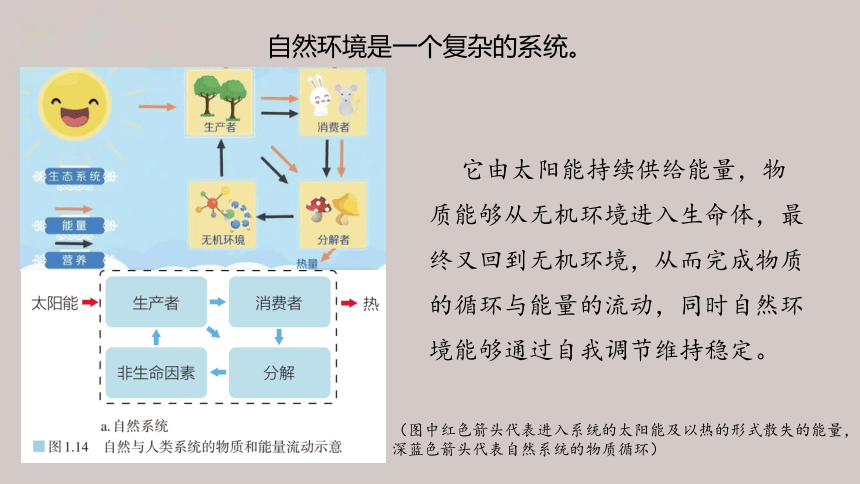

自然环境是一个复杂的系统。

它由太阳能持续供给能量,物质能够从无机环境进入生命体,最终又回到无机环境,从而完成物质的循环与能量的流动,同时自然环境能够通过自我调节维持稳定。

(图中红色箭头代表进入系统的太阳能及以热的形式散失的能量,深蓝色箭头代表自然系统的物质循环)

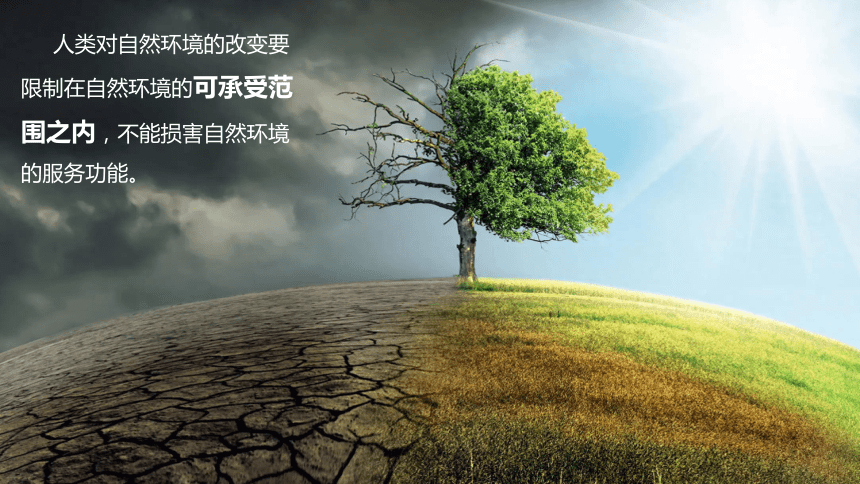

人类对自然环境的改变要限制在自然环境的可承受范围之内,不能损害自然环境的服务功能。

人类从自然环境中获取大量自然资源,维持城市、农田等人类系统的运行,将所形成的废弃物排入自然环境。

图中红色箭头代表进入系统的太阳能及以热的形式散失的能量,深蓝色箭头代表自然系统的物质循环,黄色箭头代表人类系统单向的物质与能量流动。

人类系统靠从自然大量获取物质和能量(自然资源)及向自然排放废弃物维持,物质和能量是单向流动的,物质无法实现循环。其中,人类获取自然资源会造成自然环境的改变并对自然循环过程产生影响;人类活动所造成的物质和能量流动中,只有一部分物质能够通过自然循环过程得到消纳,未被消纳的部分排放到自然环境中,会造成环境污染,甚至导致全球环境变化。

工业革命前,人类对自然环境的影响有限,地球的大气、土地和水能够满足人类的生产和消费需要,人类排放的废弃物能够被自然环境降解。

工业革命后,资源的消费和废弃物的排放数量剧增。人类对自然环境的影响已在某些方面超过自然环境的调节能力,损害自然环境的支撑服务功能,使自然环境偏离应有的稳定状态,从而发生大气污染、水污染、生态退化、全球变暖等环境问题。

思考

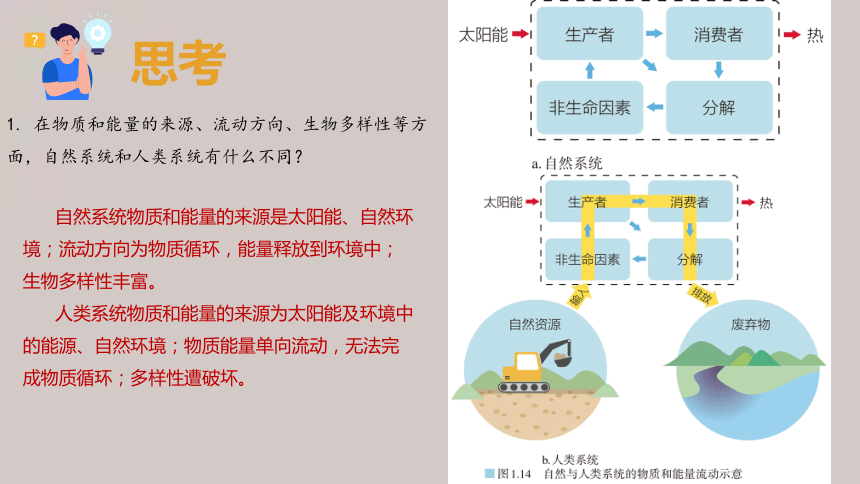

1. 在物质和能量的来源、流动方向、生物多样性等方面,自然系统和人类系统有什么不同?

自然系统物质和能量的来源是太阳能、自然环境;流动方向为物质循环,能量释放到环境中;生物多样性丰富。

人类系统物质和能量的来源为太阳能及环境中的能源、自然环境;物质能量单向流动,无法完成物质循环;多样性遭破坏。

思考

2. 你认为哪种系统能维持稳定状态?请说明理由。

自然系统能形成物质的循环与能量的流动,自然环境能够通过自我调节来维持稳定。

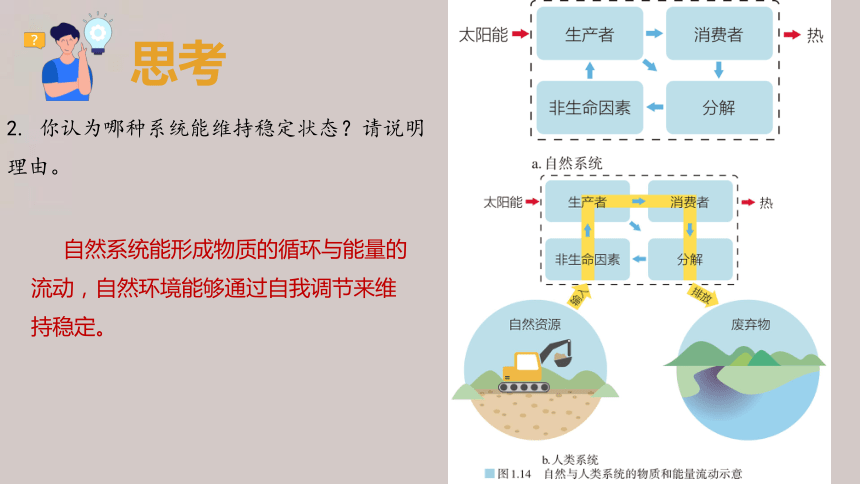

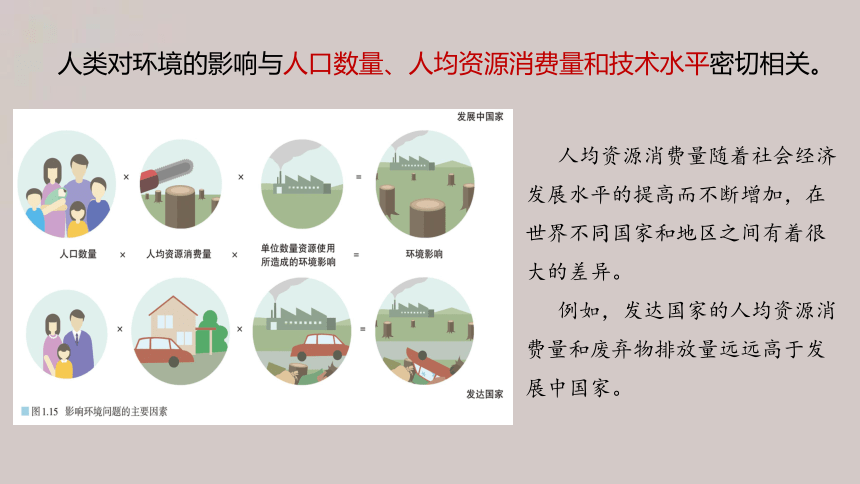

人类对环境的影响与人口数量、人均资源消费量和技术水平密切相关。

人均资源消费量随着社会经济发展水平的提高而不断增加,在世界不同国家和地区之间有着很大的差异。

例如,发达国家的人均资源消费量和废弃物排放量远远高于发展中国家。

人口数量增加,所需要的自然资源数量和排放的废弃物数量也会增加。

由于经济发展水平的不同,人均资源消费量具有显著的区域差异。

人均资源消费量越高,对环境的影响越大。

技术进步对环境的影响具有两面性。

技术越发达,人类对自然环境影响的程度越大。

人类通过研发环境友好技术,能够提高资源利用率和废弃物处理能力,降低对自然环境的负面影响。

TWO

环境问题的危害

对于人类社会而言,环境问题的出现,意味着自然环境的服务功能受到损害。

类型 对服务功能的影响

支撑服务

供给服务

调节服务

文化服务

使自然环境偏离应有的稳定状态

会降低人的舒适感、审美体验等

导致自然资源稀缺甚至枯竭

使环境污染与生态退化加剧,并增加自然灾害的风险

(一)影响生活质量,危害人类健康

大气、水、固体废弃物和噪声等污染,会直接损害人的生活质量和健康。

人类排放的大量细颗粒物等在不利的气象条件下形成雾霾天气,影响人们的户外活动,诱发多种疾病。

有些污染物质会残留或富集在农产品和工业产品中,危害人类的身体健康。

例如,20世纪60年代,科学家发现DDT在环境中非常难降解,并能通过食物链在生物体内富集,最终危害人体健康。因此,20世纪70年代以后DDT被许多国家禁止使用。

(二)环境问题制约社会经济发展

环境问题不仅直接造成生命财产的损失,也对自然环境的服务功能造成损害,进而制约社会经济发展。

许多贫困地区生态脆弱,发展经济容易导致自然环境退化,退化的环境反过来又制约经济的发展,构成贫困和环境退化的恶性循环。

为了控制和治理环境问题,人类社会可能会付出高昂的成本。

案例——日本琵琶湖的污染治理

琵琶湖是日本最大的淡水湖,被誉为日本的“母亲湖”。自20世纪60年代开始,琵琶湖附近人口大量增加,工厂大量出现。由于大量生活污水和工业污水直接排放到湖中,琵琶湖出现严重富营养化,水质恶化,并在1971年至1972年达到高峰。水质恶化导致琵琶湖丧失了水资源和渔业资源的供给能力,也损害了琵琶湖的调节服务和文化服务功能,芦苇、河边森林的减少表明琵琶湖的支撑服务功能也受到危害。

1972年起,日本政府开始制定琵琶湖治理的相关政策,控制工业污染和农业污染,组织全民参与琵琶湖的治理,同时注重对水源地的保护和自然生态系统的恢复。日本政府对琵琶湖周边生活污染源、农业污染源和工业污染源实行了综合整治。当地政府通过修建城市下水道、农村生活排水设施、联合处理净化槽,处理生活污水;通过制定鼓励环保型农业政策,与当地农民协商减少50%的化肥使用量,减轻农业对环境的污染;通过在重点污染行业生产中大力推广可再生和再循环使用的产品和材料,降低工业污染;还采取多种措施,如疏浚河底污泥、在河流入口种植芦苇等水生植物,对入湖河流直接净化。

经过三十多年的治理,投资总计超过 28 600 亿 日 元( 截 至 2006年),在国家、地方政府和民众的共同努力下,琵琶湖的水质得到改善。日本政府计划将琵琶湖水质恢复到1965年以前的水平。

案例——日本琵琶湖的污染治理

环境问题 防治措施

环境污染 ①提高资源利用率,废弃物经净化处理后排放,使用环保原料和燃料;②加强绿化,以增强环境自净能力;③对于全球性问题,加强国际合作

生态破坏 ①改变和停止不合理的人类活动;②通过恢复植被、水域等措施增强环境的调节服务功能

资源短缺 ①开源一加强替代资源的开发、储量勘探;②节流一提高资源利用率,减少浪费,加大资源循环利用

活动

历史上,许多地区的发展都经历了“先污染、后治理”的过程,有学者用环境库兹涅茨曲线概括这一过程。该曲线显示,环境质量在前期会随着经济增长而逐渐恶化,但到达某个临界点之后环境污染的程度会逐渐降低。

1. 环境库兹涅茨曲线出现拐点可能的原因是什么?

(1)技术效应。技术进步可以提高生产率,提高资源的使用效率,降低单位产出的要素投入,削弱生产对自然环境的影响;清洁技术不断发展,资源循环利用效率提高,降低了单位产出的污染排放。

(2)结构效应。随着收入水平提高,产出结构和投入结构发生变化。经济转向低污染的服务业和知识密集型产业,单位产出的污染排放减少,环境质量改善。

活动

历史上,许多地区的发展都经历了“先污染、后治理”的过程,有学者用环境库兹涅茨曲线概括这一过程。该曲线显示,环境质量在前期会随着经济增长而逐渐恶化,但到达某个临界点之后环境污染的程度会逐渐降低。

2. 环境“先污染、后治理”是不是一个区域社会经济发展必然经历的过程?查找相关资料,用事实说明你的观点。

不是。发展经济与环境污染看似矛盾,实际上发展经济对环境的影响取决于人类采取的发展模式,如果人类采取可持续的发展模式,最大限度地减轻发展对环境的不利影响,就有可能走出一条既能发展经济,又能保护环境的路。

活动

历史上,许多地区的发展都经历了“先污染、后治理”的过程,有学者用环境库兹涅茨曲线概括这一过程。该曲线显示,环境质量在前期会随着经济增长而逐渐恶化,但到达某个临界点之后环境污染的程度会逐渐降低。

3. 区域经济发展如何避免经历“先污染、后治理”的过程?

(1)从人们的观念入手,正确认识环境的各种服务功能以及人类与自然环境的关系,真正树立可持续发展的观念。

(2)因地制宜,转变发展模式,调整产业结构,制定符合可持续发展思想的发展策略。

(3)努力提高科学技术水平,通过提升技术水平减轻人类活动对环境的不利影响,改善环境质量。

自学窗——春天何以寂静

美国海洋生物学家蕾切尔·卡森从小就对大自然、野生动物有浓厚的兴趣,出版了多部既科学严谨又优美抒情的科普著作。1958年,卡森接到朋友的求助信。信中称当地政府租用飞机喷洒DDT以消灭蚊子,结果导致了许多鸟儿的死亡,为此希望卡森帮忙呼吁不再喷洒DDT。卡森得知后非常震惊,开始酝酿写作并在1962年出版了环境保护科普著作《寂静的春天》。书中向人们展示了过度喷洒DDT等杀虫剂所带来的环境后果:害虫虽被杀死了,但其他益虫、鸟类、鱼类等所有的生物也因此深受其害,以致在曾经生机盎然的田间山野,春天因无鸟鸣而显得寂静。这是首次由一位科学权威人士向美国和全世界揭示环境污染的后果:无限制地滥用化学制品将对我们的生活造成危害。

《寂静的春天》的问世,在当时的美国社会引起了巨大反响和争议。特别是经济利益相关方,指责卡森女士过分夸大杀虫剂的负作用。卡森所遭受的诋毁和攻击是空前的,但她所坚持的思想终于为人类环境意识的启蒙点燃了一盏明灯。在此之后,人们的环境保护意识被唤醒,并掀起了环境保护的新浪潮。1962年《寂静的春天》第一次出版时,公共政策中还没有“环境”这一项,但仅仅10年后,环境保护已成为全世界的共识。《寂静的春天》的出版也被公认为是环保运动的里程碑,该书是20世纪极具影响力的环保书籍之一。

主要

环境问题

酸雨

主要成因

使用煤、石油等矿物燃料,排放大量的硫氧化物和氮氧化物。

主要分布

世界:西欧、北美、日本;我国主要在南方。

危害

河湖水酸化,危害水生生物的生存;土壤酸化,危害森林、农作物等;危害人体健康;腐蚀建筑物。

防治措施

对矿物燃料进行脱硫处理,加强综合利用,变废为宝,化害为利。

水土流失

主要成因

降水集中、多暴雨,植被稀少;过度开垦和放牧,不合理的工程建设。

主要分布

流水侵蚀严重的山地丘陵,在我国主要分布于黄土高原、东南丘陵地区。

危害

破坏耕地,使土地生产力下降甚至丧失,造成农业减产;淤积河道、湖泊等,加剧洪涝灾害。

防治措施

生物:植树种草;工程:打坝淤地、修建梯田等。

全球气候变暖

主要成因

森林锐减;大量燃烧矿物燃料。

主要分布

全球。

危害

极冰融化,海平面上升,淹没沿海低地;极端天气事件增加。

防治措施

大力植树造林;减少矿物燃料的使用量。

课后练习

贵州省资源环境承载力评价体系包含“经济承载力、社会承载力、环境承载力、资源承载力”等指标,2012~2021年贵州省资源环境承载力总体呈现上升趋势。下图示意贵州省资源环境承载力贴近度变化趋势,数值越近1,表明该年的资源环境承载力越高;反之则越低。据此完成下面小题。

1.2012~2021年期间,对贵州省资源环境承载力变化起主导作用的是( )

①经济承载力 ②社会承载力 ③环境承载力 ④资源承载力

A.①② B.①③ C.②③ D.②④

2.从环境承载力变化趋势来看,贵州省重点治理了( )

①土地盐碱化 ②土地石漠化 ③土地沙漠化 ④环境污染

A.①② B.①③ C.②③ D.②④

3.针对贵州省2017年以后资源承载力变化,可采取的措施是( )

A.扩大耕地面积 B.发展绿洲农业 C.增加教育投入 D.发展旅游业

B

D

D

1.答案:B

解析:读图可知,2012~2021年期间,贵州省经济承载力和环境承载力贴近度上升幅度较大,说明对贵州省资源环境承载力变化起主导作用的是经济承载力和环境承载力,①③正确;而社会承载力和资源承载力贴近度虽有所变化,但变化幅度较小,不是对贵州省资源环境承载力变化起主导作用的因素,②④错误。综上,B正确,ACD错误。故选B。

2.答案:D

解析:从环境承载力变化趋势来看,环境承载力贴近度明显上升,说明环境变好。结合所学知识可知,贵州省喀斯特地貌广布,水土流失严重,石漠化问题突出,因此重点治理了土地石漠化,②正确;贵州省位于湿润地区,没有明显的土地盐碱化和土地沙漠化问题,①③错误;贵州省有色金属等矿产资源丰富,冶金业等造成较严重的环境污染,因此还重点治理了环境污染问题,④正确。综上,D正确,ABC错误。故选D。

3.答案:D

解析:读图可知,贵州省2017年以后资源承载力变化表现为经济承载力、环境承载力和社会承载力上升,资源承载力下降,因此需要进行产业转型,减少资源的不合理开发,大力发展旅游业,D正确;扩大耕地面积可能导致生态环境破坏,A错误;该地气候湿润,不适合发展绿洲农业,B错误;增加教育投入不是针对资源承载力下降的措施,C错误。故选D。

20世纪50年代以后,地球上相继出现了三大酸雨区,其中,我国长江以南地区是世界主要的酸雨分布区之一。酸雨素有“空中死神”之称,危害极大。据此完成以下各题。

4.下列环境问题,可能由酸雨直接引起的是 ( )

A. 全球海平面上升 B. 南极企鹅患白内障 C. 水土流失 D. 森林大面积枯萎死亡

5.下列各项措施中,不能促进酸雨防治的是( )

A. 使用低硫燃料 B. 控制汽车尾气排放 C. 减少使用氟氯烃作为制冷剂 D. 安装烟道脱硫技术

6.以下关于环境问题分布特点的叙述,正确的是( )

A. 在城市地区,环境问题主要表现为生态破坏

B. 在广大的乡村地区,环境问题主要表现为环境污染

C. 从全球看,发达国家的环境问题比发展中国家更为严重

D. 有些环境问题不只影响某一个国家或地区,而且可能影响到其他国家甚至全球

D

C

D

4.答案: D

解析:酸雨会使士壤酸化,腐蚀树木从而导致森林大面积枯萎死亡,D正确;全球海平面上升是由全球变暖导致,南极企鹅患白内障与南极太阳辐射增强有关,酸雨不会引发水土流失,ABC错误。故选D。

5.答案: C

解析:酸雨主要是空气中氮氧化物和硫氧化物的含量增加导致,因此使用低硫燃料、控制汽车尾气排放、安装烟道脱硫技术均有利于促进酸雨的防治,ABD错误;减少使用氟氯烃化合物作为制冷剂是减轻全球臭氧层空洞的措施,C正确。故选C。

6.答案:D

解析:在城市地区,环境问题的主要表现是环境污染,在广大乡村地区,环境问题的主要表现为生态破坏,AB错误;就全球来看,发展中国家的环境问题比发达中国家更为严重,C错误;有些环境问题是局部的,但有些环境问题是全球性的,例如全球变暖问题、臭氧层破坏问题、酸雨问题、生物多样性锐减问题等,不只影响一个国家或一个地区,而且可能影响其他国家甚至全球,D正确。故选D。

环境安全又称生态安全,是指自然环境受到的破坏与威胁处于环境或社会经济可承受的范围内。如果环境问题的严重程度超过某个临界值,就会成为环境安全问题。有些环境安全问题具有突发性,这类环境安全问题能够在短时间内造成重大危害,需要采取应急响应措施。有些环境安全问题是由污染物不断累积或生态退化逐步加剧导致的,它们需要经历很长时间的累积才能达到产生重大危害的程度。据此完成下面小题。

7.环境安全意味着( )

①自然环境处于良好状况 ②环境问题严重影响社会经济发展

③自然环境的各种服务功能良好 ④自然环境遭受破坏难以恢复

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

8.下列现象中,能够产生环境安全问题的有( )

①生态移民 ②物种减少或绝灭 ③全球气候变化 ④新能源的使用

A.①② B.②③ C.①③ D.②④

9.以下环境安全问题不会导致突发性环境安全问题的是( )

A.超高浓度污染物排放 B.土壤中重金属超标 C.危险化学品泄漏 D.核泄漏

B

B

B

7.答案:B

解析:由材料可知,环境安全又称生态安全,是指自然环境受到的破坏与威胁处于环境或社会经济可承受的范围内。环境安全有双重属性:从自然角度看,环境安全意味着自然环境及其服务能力处于良好的状况或没有遭到难以恢复的破坏。从人类社会角度看,环境安全意味着环境问题的危害程度与解决环境问题付出的代价,不至于严重影响社会经济发展。因此,①③正确,②④错误。综上,B正确。故选B。

8.答案:B

解析:根据材料和所学知识可知,环境安全问题的主要原因有环境污染、生态退化、物种减少或变绝灭,全球气候化等,②③正确;生态移民、新能源的使用有利于环境安全,①④错误。综上,B正确。故选B。

9.答案:B

解析:根据材料和所学知识可知,有些环境安全问题具有突发性,是由超高浓度污染物排放、危险化学品泄漏、核泄漏等突然发生的严重环境污染事件所导致的。问题这类环境安全能够在短时间内造成重大危害,需要采取应急措施。有些环境安全问题是由污染物不断累积或生态退化逐步加剧导致的,它们需要经历很长时间的累积才能达到产生重大危害的程度,如农田土壤中的汞、镉、铅等重金属长期度不断加重,最终导致粮食中的重金属含量超过食用安全标准。综上,B正确。故选B。

课堂小结

THANK YOU

感谢观看

1.3 环境问题及其危害

第一章 自然环境与人类社会

目 录

壹

环境问题的产生

贰

环境问题的危害

由于合成了一种高效的有机杀虫剂 DDT(二氯二苯基三氯乙烷),瑞士化学家米勒获得了 1948年度诺贝尔生理学或医学奖。从 20世纪 70年代开始,一度被广泛使用的 DDT逐渐被世界各国明令禁止生产和使用。

为什么 DDT被禁止使用?

DDT的广泛使用到禁止过程,带给我们哪些启示?

ONE

环境问题的产生

自然环境是一个复杂的系统。

它由太阳能持续供给能量,物质能够从无机环境进入生命体,最终又回到无机环境,从而完成物质的循环与能量的流动,同时自然环境能够通过自我调节维持稳定。

(图中红色箭头代表进入系统的太阳能及以热的形式散失的能量,深蓝色箭头代表自然系统的物质循环)

人类对自然环境的改变要限制在自然环境的可承受范围之内,不能损害自然环境的服务功能。

人类从自然环境中获取大量自然资源,维持城市、农田等人类系统的运行,将所形成的废弃物排入自然环境。

图中红色箭头代表进入系统的太阳能及以热的形式散失的能量,深蓝色箭头代表自然系统的物质循环,黄色箭头代表人类系统单向的物质与能量流动。

人类系统靠从自然大量获取物质和能量(自然资源)及向自然排放废弃物维持,物质和能量是单向流动的,物质无法实现循环。其中,人类获取自然资源会造成自然环境的改变并对自然循环过程产生影响;人类活动所造成的物质和能量流动中,只有一部分物质能够通过自然循环过程得到消纳,未被消纳的部分排放到自然环境中,会造成环境污染,甚至导致全球环境变化。

工业革命前,人类对自然环境的影响有限,地球的大气、土地和水能够满足人类的生产和消费需要,人类排放的废弃物能够被自然环境降解。

工业革命后,资源的消费和废弃物的排放数量剧增。人类对自然环境的影响已在某些方面超过自然环境的调节能力,损害自然环境的支撑服务功能,使自然环境偏离应有的稳定状态,从而发生大气污染、水污染、生态退化、全球变暖等环境问题。

思考

1. 在物质和能量的来源、流动方向、生物多样性等方面,自然系统和人类系统有什么不同?

自然系统物质和能量的来源是太阳能、自然环境;流动方向为物质循环,能量释放到环境中;生物多样性丰富。

人类系统物质和能量的来源为太阳能及环境中的能源、自然环境;物质能量单向流动,无法完成物质循环;多样性遭破坏。

思考

2. 你认为哪种系统能维持稳定状态?请说明理由。

自然系统能形成物质的循环与能量的流动,自然环境能够通过自我调节来维持稳定。

人类对环境的影响与人口数量、人均资源消费量和技术水平密切相关。

人均资源消费量随着社会经济发展水平的提高而不断增加,在世界不同国家和地区之间有着很大的差异。

例如,发达国家的人均资源消费量和废弃物排放量远远高于发展中国家。

人口数量增加,所需要的自然资源数量和排放的废弃物数量也会增加。

由于经济发展水平的不同,人均资源消费量具有显著的区域差异。

人均资源消费量越高,对环境的影响越大。

技术进步对环境的影响具有两面性。

技术越发达,人类对自然环境影响的程度越大。

人类通过研发环境友好技术,能够提高资源利用率和废弃物处理能力,降低对自然环境的负面影响。

TWO

环境问题的危害

对于人类社会而言,环境问题的出现,意味着自然环境的服务功能受到损害。

类型 对服务功能的影响

支撑服务

供给服务

调节服务

文化服务

使自然环境偏离应有的稳定状态

会降低人的舒适感、审美体验等

导致自然资源稀缺甚至枯竭

使环境污染与生态退化加剧,并增加自然灾害的风险

(一)影响生活质量,危害人类健康

大气、水、固体废弃物和噪声等污染,会直接损害人的生活质量和健康。

人类排放的大量细颗粒物等在不利的气象条件下形成雾霾天气,影响人们的户外活动,诱发多种疾病。

有些污染物质会残留或富集在农产品和工业产品中,危害人类的身体健康。

例如,20世纪60年代,科学家发现DDT在环境中非常难降解,并能通过食物链在生物体内富集,最终危害人体健康。因此,20世纪70年代以后DDT被许多国家禁止使用。

(二)环境问题制约社会经济发展

环境问题不仅直接造成生命财产的损失,也对自然环境的服务功能造成损害,进而制约社会经济发展。

许多贫困地区生态脆弱,发展经济容易导致自然环境退化,退化的环境反过来又制约经济的发展,构成贫困和环境退化的恶性循环。

为了控制和治理环境问题,人类社会可能会付出高昂的成本。

案例——日本琵琶湖的污染治理

琵琶湖是日本最大的淡水湖,被誉为日本的“母亲湖”。自20世纪60年代开始,琵琶湖附近人口大量增加,工厂大量出现。由于大量生活污水和工业污水直接排放到湖中,琵琶湖出现严重富营养化,水质恶化,并在1971年至1972年达到高峰。水质恶化导致琵琶湖丧失了水资源和渔业资源的供给能力,也损害了琵琶湖的调节服务和文化服务功能,芦苇、河边森林的减少表明琵琶湖的支撑服务功能也受到危害。

1972年起,日本政府开始制定琵琶湖治理的相关政策,控制工业污染和农业污染,组织全民参与琵琶湖的治理,同时注重对水源地的保护和自然生态系统的恢复。日本政府对琵琶湖周边生活污染源、农业污染源和工业污染源实行了综合整治。当地政府通过修建城市下水道、农村生活排水设施、联合处理净化槽,处理生活污水;通过制定鼓励环保型农业政策,与当地农民协商减少50%的化肥使用量,减轻农业对环境的污染;通过在重点污染行业生产中大力推广可再生和再循环使用的产品和材料,降低工业污染;还采取多种措施,如疏浚河底污泥、在河流入口种植芦苇等水生植物,对入湖河流直接净化。

经过三十多年的治理,投资总计超过 28 600 亿 日 元( 截 至 2006年),在国家、地方政府和民众的共同努力下,琵琶湖的水质得到改善。日本政府计划将琵琶湖水质恢复到1965年以前的水平。

案例——日本琵琶湖的污染治理

环境问题 防治措施

环境污染 ①提高资源利用率,废弃物经净化处理后排放,使用环保原料和燃料;②加强绿化,以增强环境自净能力;③对于全球性问题,加强国际合作

生态破坏 ①改变和停止不合理的人类活动;②通过恢复植被、水域等措施增强环境的调节服务功能

资源短缺 ①开源一加强替代资源的开发、储量勘探;②节流一提高资源利用率,减少浪费,加大资源循环利用

活动

历史上,许多地区的发展都经历了“先污染、后治理”的过程,有学者用环境库兹涅茨曲线概括这一过程。该曲线显示,环境质量在前期会随着经济增长而逐渐恶化,但到达某个临界点之后环境污染的程度会逐渐降低。

1. 环境库兹涅茨曲线出现拐点可能的原因是什么?

(1)技术效应。技术进步可以提高生产率,提高资源的使用效率,降低单位产出的要素投入,削弱生产对自然环境的影响;清洁技术不断发展,资源循环利用效率提高,降低了单位产出的污染排放。

(2)结构效应。随着收入水平提高,产出结构和投入结构发生变化。经济转向低污染的服务业和知识密集型产业,单位产出的污染排放减少,环境质量改善。

活动

历史上,许多地区的发展都经历了“先污染、后治理”的过程,有学者用环境库兹涅茨曲线概括这一过程。该曲线显示,环境质量在前期会随着经济增长而逐渐恶化,但到达某个临界点之后环境污染的程度会逐渐降低。

2. 环境“先污染、后治理”是不是一个区域社会经济发展必然经历的过程?查找相关资料,用事实说明你的观点。

不是。发展经济与环境污染看似矛盾,实际上发展经济对环境的影响取决于人类采取的发展模式,如果人类采取可持续的发展模式,最大限度地减轻发展对环境的不利影响,就有可能走出一条既能发展经济,又能保护环境的路。

活动

历史上,许多地区的发展都经历了“先污染、后治理”的过程,有学者用环境库兹涅茨曲线概括这一过程。该曲线显示,环境质量在前期会随着经济增长而逐渐恶化,但到达某个临界点之后环境污染的程度会逐渐降低。

3. 区域经济发展如何避免经历“先污染、后治理”的过程?

(1)从人们的观念入手,正确认识环境的各种服务功能以及人类与自然环境的关系,真正树立可持续发展的观念。

(2)因地制宜,转变发展模式,调整产业结构,制定符合可持续发展思想的发展策略。

(3)努力提高科学技术水平,通过提升技术水平减轻人类活动对环境的不利影响,改善环境质量。

自学窗——春天何以寂静

美国海洋生物学家蕾切尔·卡森从小就对大自然、野生动物有浓厚的兴趣,出版了多部既科学严谨又优美抒情的科普著作。1958年,卡森接到朋友的求助信。信中称当地政府租用飞机喷洒DDT以消灭蚊子,结果导致了许多鸟儿的死亡,为此希望卡森帮忙呼吁不再喷洒DDT。卡森得知后非常震惊,开始酝酿写作并在1962年出版了环境保护科普著作《寂静的春天》。书中向人们展示了过度喷洒DDT等杀虫剂所带来的环境后果:害虫虽被杀死了,但其他益虫、鸟类、鱼类等所有的生物也因此深受其害,以致在曾经生机盎然的田间山野,春天因无鸟鸣而显得寂静。这是首次由一位科学权威人士向美国和全世界揭示环境污染的后果:无限制地滥用化学制品将对我们的生活造成危害。

《寂静的春天》的问世,在当时的美国社会引起了巨大反响和争议。特别是经济利益相关方,指责卡森女士过分夸大杀虫剂的负作用。卡森所遭受的诋毁和攻击是空前的,但她所坚持的思想终于为人类环境意识的启蒙点燃了一盏明灯。在此之后,人们的环境保护意识被唤醒,并掀起了环境保护的新浪潮。1962年《寂静的春天》第一次出版时,公共政策中还没有“环境”这一项,但仅仅10年后,环境保护已成为全世界的共识。《寂静的春天》的出版也被公认为是环保运动的里程碑,该书是20世纪极具影响力的环保书籍之一。

主要

环境问题

酸雨

主要成因

使用煤、石油等矿物燃料,排放大量的硫氧化物和氮氧化物。

主要分布

世界:西欧、北美、日本;我国主要在南方。

危害

河湖水酸化,危害水生生物的生存;土壤酸化,危害森林、农作物等;危害人体健康;腐蚀建筑物。

防治措施

对矿物燃料进行脱硫处理,加强综合利用,变废为宝,化害为利。

水土流失

主要成因

降水集中、多暴雨,植被稀少;过度开垦和放牧,不合理的工程建设。

主要分布

流水侵蚀严重的山地丘陵,在我国主要分布于黄土高原、东南丘陵地区。

危害

破坏耕地,使土地生产力下降甚至丧失,造成农业减产;淤积河道、湖泊等,加剧洪涝灾害。

防治措施

生物:植树种草;工程:打坝淤地、修建梯田等。

全球气候变暖

主要成因

森林锐减;大量燃烧矿物燃料。

主要分布

全球。

危害

极冰融化,海平面上升,淹没沿海低地;极端天气事件增加。

防治措施

大力植树造林;减少矿物燃料的使用量。

课后练习

贵州省资源环境承载力评价体系包含“经济承载力、社会承载力、环境承载力、资源承载力”等指标,2012~2021年贵州省资源环境承载力总体呈现上升趋势。下图示意贵州省资源环境承载力贴近度变化趋势,数值越近1,表明该年的资源环境承载力越高;反之则越低。据此完成下面小题。

1.2012~2021年期间,对贵州省资源环境承载力变化起主导作用的是( )

①经济承载力 ②社会承载力 ③环境承载力 ④资源承载力

A.①② B.①③ C.②③ D.②④

2.从环境承载力变化趋势来看,贵州省重点治理了( )

①土地盐碱化 ②土地石漠化 ③土地沙漠化 ④环境污染

A.①② B.①③ C.②③ D.②④

3.针对贵州省2017年以后资源承载力变化,可采取的措施是( )

A.扩大耕地面积 B.发展绿洲农业 C.增加教育投入 D.发展旅游业

B

D

D

1.答案:B

解析:读图可知,2012~2021年期间,贵州省经济承载力和环境承载力贴近度上升幅度较大,说明对贵州省资源环境承载力变化起主导作用的是经济承载力和环境承载力,①③正确;而社会承载力和资源承载力贴近度虽有所变化,但变化幅度较小,不是对贵州省资源环境承载力变化起主导作用的因素,②④错误。综上,B正确,ACD错误。故选B。

2.答案:D

解析:从环境承载力变化趋势来看,环境承载力贴近度明显上升,说明环境变好。结合所学知识可知,贵州省喀斯特地貌广布,水土流失严重,石漠化问题突出,因此重点治理了土地石漠化,②正确;贵州省位于湿润地区,没有明显的土地盐碱化和土地沙漠化问题,①③错误;贵州省有色金属等矿产资源丰富,冶金业等造成较严重的环境污染,因此还重点治理了环境污染问题,④正确。综上,D正确,ABC错误。故选D。

3.答案:D

解析:读图可知,贵州省2017年以后资源承载力变化表现为经济承载力、环境承载力和社会承载力上升,资源承载力下降,因此需要进行产业转型,减少资源的不合理开发,大力发展旅游业,D正确;扩大耕地面积可能导致生态环境破坏,A错误;该地气候湿润,不适合发展绿洲农业,B错误;增加教育投入不是针对资源承载力下降的措施,C错误。故选D。

20世纪50年代以后,地球上相继出现了三大酸雨区,其中,我国长江以南地区是世界主要的酸雨分布区之一。酸雨素有“空中死神”之称,危害极大。据此完成以下各题。

4.下列环境问题,可能由酸雨直接引起的是 ( )

A. 全球海平面上升 B. 南极企鹅患白内障 C. 水土流失 D. 森林大面积枯萎死亡

5.下列各项措施中,不能促进酸雨防治的是( )

A. 使用低硫燃料 B. 控制汽车尾气排放 C. 减少使用氟氯烃作为制冷剂 D. 安装烟道脱硫技术

6.以下关于环境问题分布特点的叙述,正确的是( )

A. 在城市地区,环境问题主要表现为生态破坏

B. 在广大的乡村地区,环境问题主要表现为环境污染

C. 从全球看,发达国家的环境问题比发展中国家更为严重

D. 有些环境问题不只影响某一个国家或地区,而且可能影响到其他国家甚至全球

D

C

D

4.答案: D

解析:酸雨会使士壤酸化,腐蚀树木从而导致森林大面积枯萎死亡,D正确;全球海平面上升是由全球变暖导致,南极企鹅患白内障与南极太阳辐射增强有关,酸雨不会引发水土流失,ABC错误。故选D。

5.答案: C

解析:酸雨主要是空气中氮氧化物和硫氧化物的含量增加导致,因此使用低硫燃料、控制汽车尾气排放、安装烟道脱硫技术均有利于促进酸雨的防治,ABD错误;减少使用氟氯烃化合物作为制冷剂是减轻全球臭氧层空洞的措施,C正确。故选C。

6.答案:D

解析:在城市地区,环境问题的主要表现是环境污染,在广大乡村地区,环境问题的主要表现为生态破坏,AB错误;就全球来看,发展中国家的环境问题比发达中国家更为严重,C错误;有些环境问题是局部的,但有些环境问题是全球性的,例如全球变暖问题、臭氧层破坏问题、酸雨问题、生物多样性锐减问题等,不只影响一个国家或一个地区,而且可能影响其他国家甚至全球,D正确。故选D。

环境安全又称生态安全,是指自然环境受到的破坏与威胁处于环境或社会经济可承受的范围内。如果环境问题的严重程度超过某个临界值,就会成为环境安全问题。有些环境安全问题具有突发性,这类环境安全问题能够在短时间内造成重大危害,需要采取应急响应措施。有些环境安全问题是由污染物不断累积或生态退化逐步加剧导致的,它们需要经历很长时间的累积才能达到产生重大危害的程度。据此完成下面小题。

7.环境安全意味着( )

①自然环境处于良好状况 ②环境问题严重影响社会经济发展

③自然环境的各种服务功能良好 ④自然环境遭受破坏难以恢复

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

8.下列现象中,能够产生环境安全问题的有( )

①生态移民 ②物种减少或绝灭 ③全球气候变化 ④新能源的使用

A.①② B.②③ C.①③ D.②④

9.以下环境安全问题不会导致突发性环境安全问题的是( )

A.超高浓度污染物排放 B.土壤中重金属超标 C.危险化学品泄漏 D.核泄漏

B

B

B

7.答案:B

解析:由材料可知,环境安全又称生态安全,是指自然环境受到的破坏与威胁处于环境或社会经济可承受的范围内。环境安全有双重属性:从自然角度看,环境安全意味着自然环境及其服务能力处于良好的状况或没有遭到难以恢复的破坏。从人类社会角度看,环境安全意味着环境问题的危害程度与解决环境问题付出的代价,不至于严重影响社会经济发展。因此,①③正确,②④错误。综上,B正确。故选B。

8.答案:B

解析:根据材料和所学知识可知,环境安全问题的主要原因有环境污染、生态退化、物种减少或变绝灭,全球气候化等,②③正确;生态移民、新能源的使用有利于环境安全,①④错误。综上,B正确。故选B。

9.答案:B

解析:根据材料和所学知识可知,有些环境安全问题具有突发性,是由超高浓度污染物排放、危险化学品泄漏、核泄漏等突然发生的严重环境污染事件所导致的。问题这类环境安全能够在短时间内造成重大危害,需要采取应急措施。有些环境安全问题是由污染物不断累积或生态退化逐步加剧导致的,它们需要经历很长时间的累积才能达到产生重大危害的程度,如农田土壤中的汞、镉、铅等重金属长期度不断加重,最终导致粮食中的重金属含量超过食用安全标准。综上,B正确。故选B。

课堂小结

THANK YOU

感谢观看

同课章节目录

- 第一章 自然环境与人类社会

- 第一节 自然环境的服务功能

- 第二节 自然资源及其利用

- 第三节 环境问题及其危害

- 问题研究 我们的生态足迹有多大

- 第二章 资源安全与国家安全

- 第一节 资源安全对国家安全的影响

- 第二节 中国的能源安全

- 第三节 中国的耕地资源与粮食安全

- 第四节 海洋空间资源开发与国家安全

- 问题研究 如何“藏粮于地”

- 第三章 环境安全与国家安全

- 第一节 环境安全对国家安全的影响

- 第三节 环境污染与国家安全

- 第三节 生态保护与国家安全..

- 第四节 全球气候变化与国家安全.

- 问题研究 是否应该发展核能

- 第四章 保障国家安全的资源、环境战略与行动

- 第一节 走向生态文明

- 第二节 国家战略与政策

- 第三节 国际合作

- 问题研究 如何做中学生资源、环境安全意识问卷调查