2025年中考化学一轮专题复习 物质的化学变化 专题测试卷(二)(含答案)

文档属性

| 名称 | 2025年中考化学一轮专题复习 物质的化学变化 专题测试卷(二)(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 294.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2025-04-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

物质的化学变化 专题测试卷(二)

一、选择题

1.《中国诗词大会》弘扬了中国传统文化,下列诗句反映的物质变化主要为化学变化的是( )

A.千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金

B.骊山烽火成焦土,牛耳牲盘捧载书

C.花气袭人知骤暖,鹊声穿树喜新晴

D.无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来

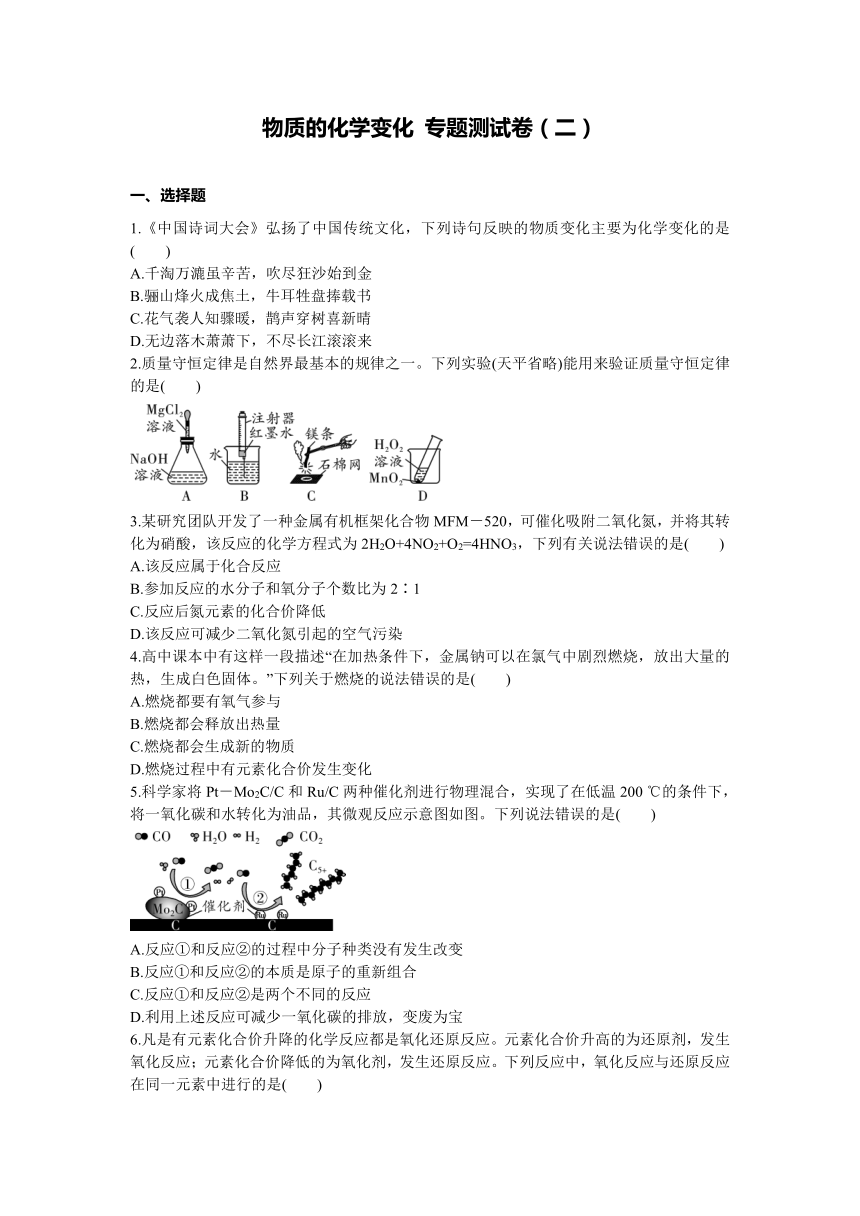

2.质量守恒定律是自然界最基本的规律之一。下列实验(天平省略)能用来验证质量守恒定律的是( )

3.某研究团队开发了一种金属有机框架化合物MFM-520,可催化吸附二氧化氮,并将其转化为硝酸,该反应的化学方程式为2H2O+4NO2+O2=4HNO3,下列有关说法错误的是( )

A.该反应属于化合反应

B.参加反应的水分子和氧分子个数比为2∶1

C.反应后氮元素的化合价降低

D.该反应可减少二氧化氮引起的空气污染

4.高中课本中有这样一段描述“在加热条件下,金属钠可以在氯气中剧烈燃烧,放出大量的热,生成白色固体。”下列关于燃烧的说法错误的是( )

A.燃烧都要有氧气参与

B.燃烧都会释放出热量

C.燃烧都会生成新的物质

D.燃烧过程中有元素化合价发生变化

5.科学家将Pt-Mo2C/C和Ru/C两种催化剂进行物理混合,实现了在低温200 ℃的条件下,将一氧化碳和水转化为油品,其微观反应示意图如图。下列说法错误的是( )

A.反应①和反应②的过程中分子种类没有发生改变

B.反应①和反应②的本质是原子的重新组合

C.反应①和反应②是两个不同的反应

D.利用上述反应可减少一氧化碳的排放,变废为宝

6.凡是有元素化合价升降的化学反应都是氧化还原反应。元素化合价升高的为还原剂,发生氧化反应;元素化合价降低的为氧化剂,发生还原反应。下列反应中,氧化反应与还原反应在同一元素中进行的是( )

A.3NO2+H2O=2HNO3+NO

B.Na2SO4+BaCl2 =BaSO4↓+2NaCl

C.Zn+FeCl2 =Fe+ZnCl2

D.4Al+3O2=2Al2O3

7.在2A+3B=C+2D反应中,36gA与56gB恰好完全反应生成28gC和一定量的D,若C的相对分子质量为14,则C和D的相对分子质量之比为( )

A.7:1 B.7:8 C.7:16 D.7:32

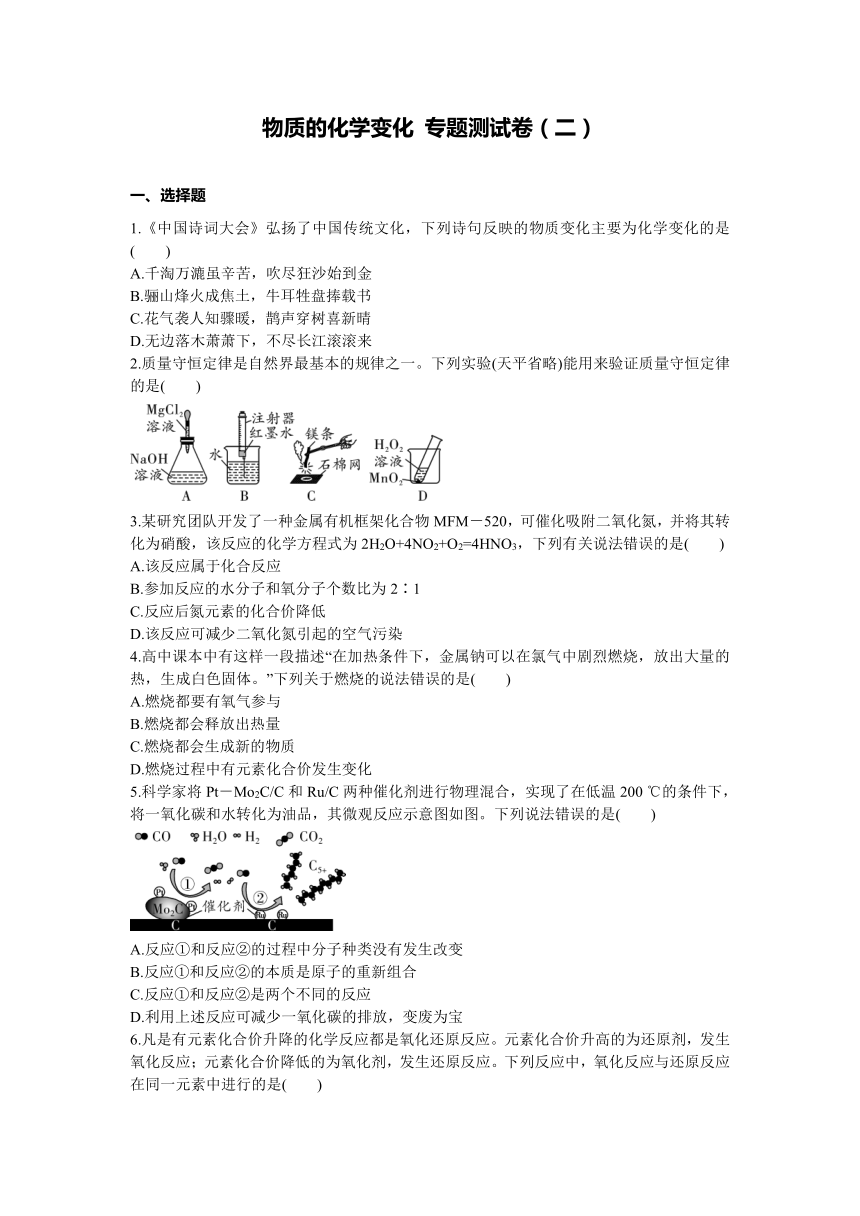

8.如图1,在密闭容器中放置3支不同高度燃烧的蜡烛,并在a、b、c三点均放置测定二氧化碳浓度的传感器。测得的数据如图2,下列说法错误的是( )

图1 图2

A.三支蜡烛熄灭的顺序是从高到低

B.蜡烛熄灭后容器内仍有O2剩余

C.燃烧过程容器内CO2含量逐渐减少

D.该实验说明,火灾发生“要往低处逃生”

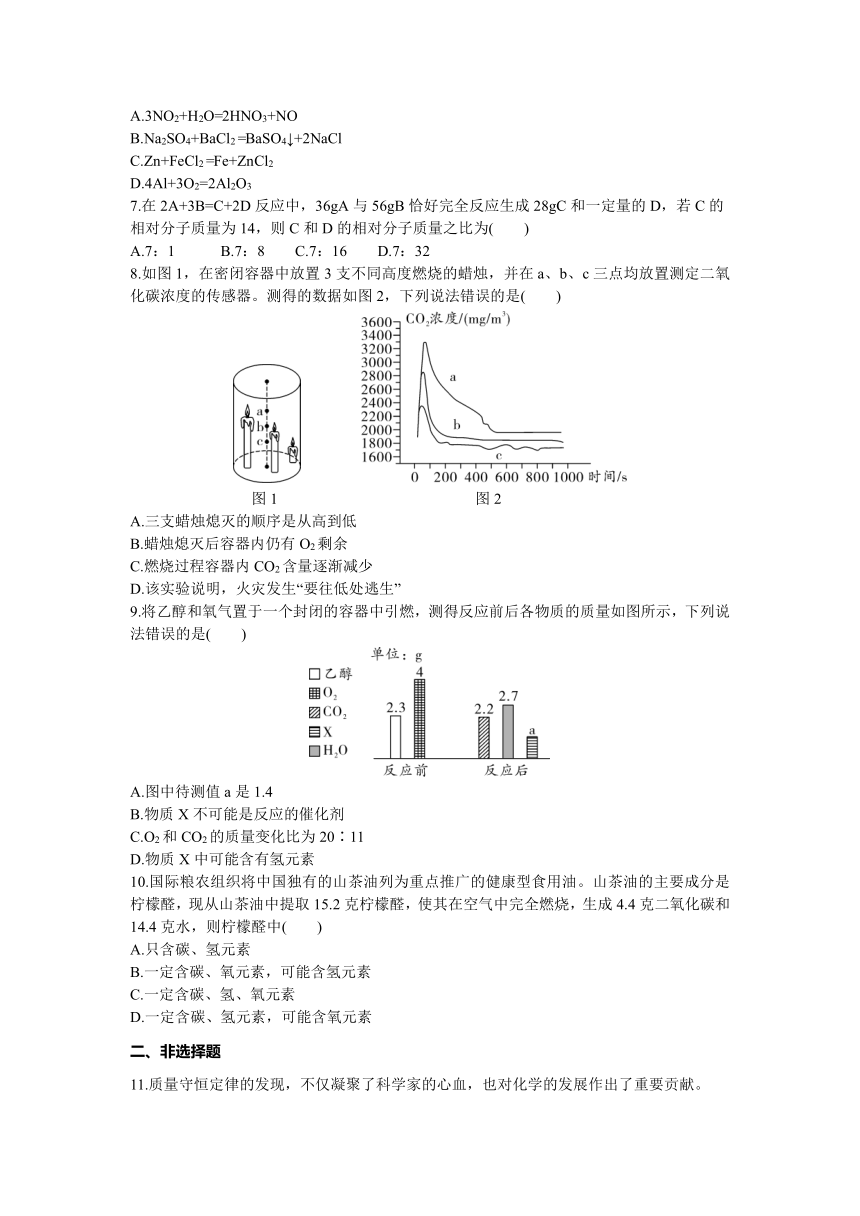

9.将乙醇和氧气置于一个封闭的容器中引燃,测得反应前后各物质的质量如图所示,下列说法错误的是( )

A.图中待测值a是1.4

B.物质X不可能是反应的催化剂

C.O2和CO2的质量变化比为20∶11

D.物质X中可能含有氢元素

10.国际粮农组织将中国独有的山茶油列为重点推广的健康型食用油。山茶油的主要成分是柠檬醛,现从山茶油中提取15.2克柠檬醛,使其在空气中完全燃烧,生成4.4克二氧化碳和14.4克水,则柠檬醛中( )

A.只含碳、氢元素

B.一定含碳、氧元素,可能含氢元素

C.一定含碳、氢、氧元素

D.一定含碳、氢元素,可能含氧元素

二、非选择题

11.质量守恒定律的发现,不仅凝聚了科学家的心血,也对化学的发展作出了重要贡献。

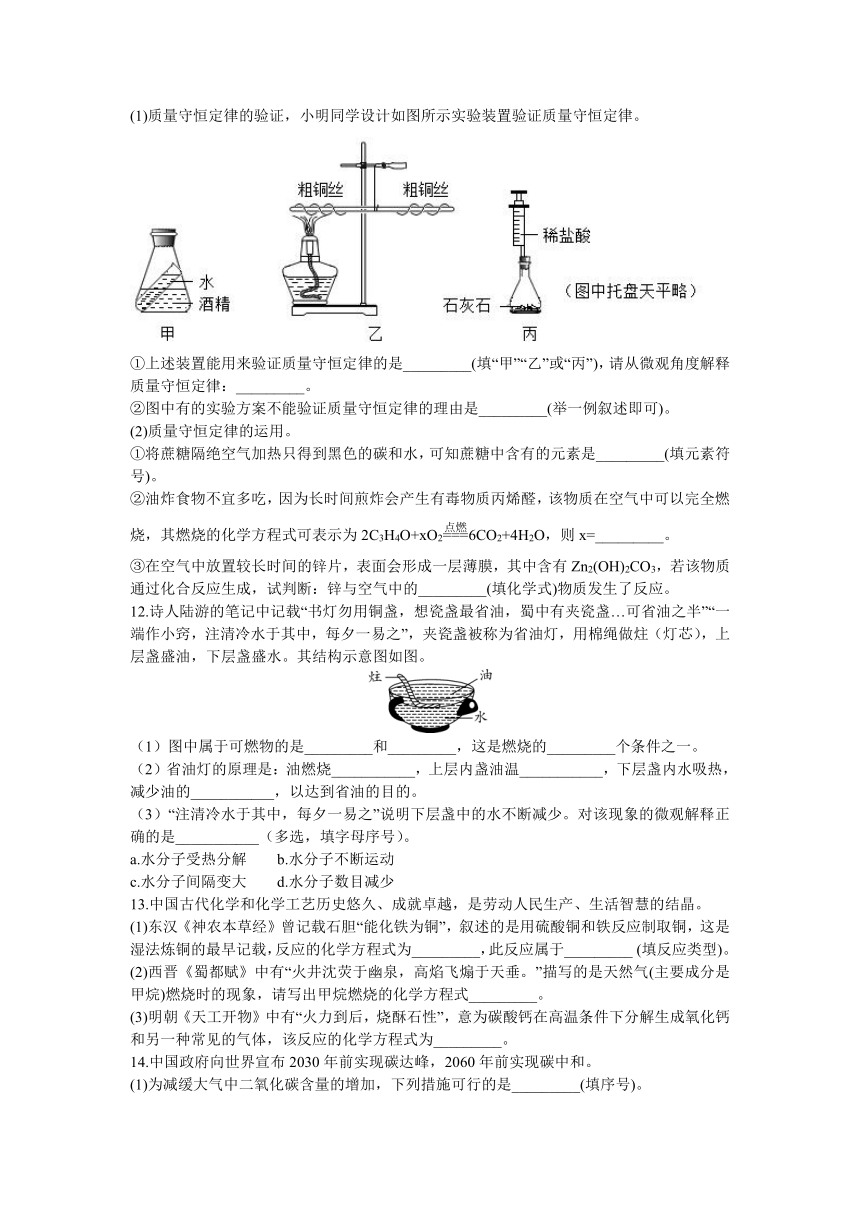

(1)质量守恒定律的验证,小明同学设计如图所示实验装置验证质量守恒定律。

①上述装置能用来验证质量守恒定律的是_________(填“甲”“乙”或“丙”),请从微观角度解释质量守恒定律:_________。

②图中有的实验方案不能验证质量守恒定律的理由是_________(举一例叙述即可)。

(2)质量守恒定律的运用。

①将蔗糖隔绝空气加热只得到黑色的碳和水,可知蔗糖中含有的元素是_________(填元素符号)。

②油炸食物不宜多吃,因为长时间煎炸会产生有毒物质丙烯醛,该物质在空气中可以完全燃烧,其燃烧的化学方程式可表示为2C3H4O+xO2=== (点燃)6CO2+4H2O,则x=_________。

③在空气中放置较长时间的锌片,表面会形成一层薄膜,其中含有Zn2(OH)2CO3,若该物质通过化合反应生成,试判断:锌与空气中的_________(填化学式)物质发生了反应。

12.诗人陆游的笔记中记载“书灯勿用铜盏,想瓷盏最省油,蜀中有夹瓷盏…可省油之半”“一端作小窍,注清冷水于其中,每夕一易之”,夹瓷盏被称为省油灯,用棉绳做炷(灯芯),上层盏盛油,下层盏盛水。其结构示意图如图。

(1)图中属于可燃物的是_________和_________,这是燃烧的_________个条件之一。

(2)省油灯的原理是:油燃烧___________,上层内盏油温___________,下层盏内水吸热,减少油的___________,以达到省油的目的。

(3)“注清冷水于其中,每夕一易之”说明下层盏中的水不断减少。对该现象的微观解释正确的是___________(多选,填字母序号)。

a.水分子受热分解 b.水分子不断运动

c.水分子间隔变大 d.水分子数目减少

13.中国古代化学和化学工艺历史悠久、成就卓越,是劳动人民生产、生活智慧的结晶。

(1)东汉《神农本草经》曾记载石胆“能化铁为铜”,叙述的是用硫酸铜和铁反应制取铜,这是湿法炼铜的最早记载,反应的化学方程式为_________,此反应属于_________ (填反应类型)。

(2)西晋《蜀都赋》中有“火井沈荧于幽泉,高焰飞煽于天垂。”描写的是天然气(主要成分是甲烷)燃烧时的现象,请写出甲烷燃烧的化学方程式_________。

(3)明朝《天工开物》中有“火力到后,烧酥石性”,意为碳酸钙在高温条件下分解生成氧化钙和另一种常见的气体,该反应的化学方程式为_________。

14.中国政府向世界宣布2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和。

(1)为减缓大气中二氧化碳含量的增加,下列措施可行的是_________(填序号)。

A. 大力植树造林

B. 禁止使用煤、石油、天然气等化石燃料

(2)绿色植物通过光合作用吸收二氧化碳,生成葡萄糖并放出氧气,其反应的化学方程式:6CO2+6H2O 葡萄糖+6O2,则葡萄糖的化学式为_________。若吸收44 g二氧化碳,理论上可释放出氧气_________g。

(3)近年我国科学家合成了一种新型催化剂,可将二氧化碳和氢气转化为清洁的液体燃料甲醇(CH3OH)和水,该反应的化学方程式为_________。

(4)将一氧化碳和二氧化碳的混合气体3.2 g通过足量灼热氧化铜粉末,充分反应,将所得的气体全部通入足量的氢氧化钡溶液中,气体全部被吸收,生成白色碳酸钡沉淀,溶液质量减少15.3 g。则原混合气体中碳、氧元素的质量比为_________(填最简比)。

15.已知A~L是初中化学常见物质,它们之间的转化关系如下图所示,部分反应条件已经略去,其中A和C,F和L分别是含有两种相同元素的化合物,请根据图中的转化关系完成下列各题。

(1)H的化学式为_________。

(2)反应④的基本反应类型为_________。

(3)分别写出一个符合反应②、③的化学方程式_________、_________。

(4)写出G物质在生产、生活中的一种用途_________。

16.化学创新大赛上,同学们设计了如图所示实验探究燃烧的条件:

图1 图2

(1)小明设计了如图1所示实验:将三支试管(Ⅰ中充满N2;Ⅱ、Ⅲ中充满空气)同时放入50℃的水中,观察到只有Ⅱ中有白烟产生。

①发生反应的化学方程式为___________。

②对比Ⅰ、Ⅱ可以得出的结论是___________。对比Ⅱ、Ⅲ可说明红磷的着火点比白磷___________(填“高”或“低”)。

③该装置中气球的作用是___________。

(2)小华设计了如图2所示实验并进行以下操作:步骤一:通入N2,点燃酒精灯;步骤二:冷却至室温;步骤三:通入O2,点燃酒精灯。

①能说明可燃物燃烧需要O2的现象是___________。

②从燃烧条件分析,用水灭火主要利用的原理是___________。

(3)小华设计了如图3所示实验并进行以下操作:

图3

①将燃烧管加热至150 ℃,挤压滴管B,观察到的现象是___________。

②继续加热燃烧管,挤压滴管A,观察到白磷熄灭,说明可燃物燃烧的条件是___________。

③继续加热燃烧管至300 ℃,挤压滴管B,观察到红磷燃烧,说明可燃物燃烧的条件是___________。

④该实验的不足之处是___________。

17.关于燃烧的研究是一项重要的课题。某小组以“探究燃烧的奥秘”为主题开展项目式学习。

【任务一】认识燃烧

(1)酒精、煤(含硫)、天然气是生活中常见的燃料,下列不属于三者燃烧共有的现象是___________(填字母序号)。

A.发光 B.产生有刺激性气味的气体

C.放热 D.产生使澄清石灰水变浑浊的气体

(2)写出酒精(C2H5OH)完全燃烧的化学方程式___________。

【任务二】探究燃烧的条件及质量变化

(3)该小组同学按下列实验步骤开展探究。

步骤1:室温下,按如图组装装置,装入药品,称量装置总质量为m1 g。

步骤2:将锥形瓶浸入80℃的热水中,观察现象。

步骤3:取出装置,恢复至室温并擦干锥形瓶;打开止水夹K1和K2,从K1处缓慢通入约50mL氧气,再关闭K1和K2,称量装置总质量为m2 g。

步骤4:将锥形瓶再次浸入80℃的热水中,观察现象。

步骤5:取出装置,恢复至室温并擦干锥形瓶,称量装置总质量为m3 g。

①通过上述实验,能证明燃烧需要氧气的实验现象是___________。

②m1、m2、m3的大小关系是___________。

【任务三】调控燃烧

(4)报道显示:国内外一些煤田因发生煤层自燃,带来了资源浪费和环境污染。一旦煤层自燃,请给出一条合理的灭火建议___________。

【任务四】再探铁的燃烧

(5)查阅文献:颗粒直径为20~30nm的铁粉,在空气中会发生自燃生成氧化铁。

结合已有知识,回答下列问题:

①影响铁燃烧的因素有___________、___________(至少答出2点)。

②铁与氧气反应的条件不同,产物不同。若5.6g铁与氧气反应可得ag产物,且铁无剩余,则a的取值范围是___________。

18.实验室有一份在空气中潮解部分变质的氢氧化钠样品,质量为1.86 g。某实验小组将这份样品完全溶解,配成 50 g 溶液,然后缓慢滴入7.3%的稀盐酸,同时进行搅拌,使二氧化碳全部逸出。滴加过程中,多次测得溶液 pH 和溶液总质量,部分数据如下表所示:

测量次数 第 1 次 第 2 次 第 3 次 第 4 次 第 5 次

滴加的盐酸总质量/g 0 5 20 30 35

溶液总质量/g 50 55 69.56 79.56 84.56

溶液 pH 12.4 12.1 7.0 2.2 2.1

请分析计算:

(1)实验中生成二氧化碳的质量为______g。

(2)求样品中氢氧化钠的质量(请写出计算过程)。

(3)当恰好完全反应时,该溶液的溶质质量分数是________(结果保留两位小数)。

参考答案

1.B 2.A 3.C 4.A 5.A 6.A 7.C 8.C 9.D 10.C

11.(1)①丙 化学反应前后原子的种类、个数和质量都不变 ②甲没有发生化学反应(或乙加热时铜和空气中的氧气反应生成氧化铜,导致杠杆失去平衡) (2)①C、H、O ②7 ③CO2、H2O、O2

12.(1)炷 油 三 (2)放热 升高 挥发 (3) bcd

13.(1)Fe+CuSO4=FeSO4+Cu 置换反应 (2)CH4+2O2=== (点燃)CO2+2H2O (3)CaCO3=== (高温)CaO+CO2↑

14. (1)A (2)C6H12O6 32 (3)CO2+3H2CH3OH+H2O (4)3∶5

15. (1)H2 (2)化合反应 (3)Fe2O3+6HCl=2FeCl3+3H2O(合理即可) Fe+2HCl=FeCl2+H2↑ (合理即可) (4)除铁锈(合理即可)

16.(1)①4P+5O2=== (点燃)2P2O5 ②N2不支持白磷燃烧 高 ③缓冲试管内压强并防止燃烧产物污染环境 (2)①步骤一中,b中红磷不燃烧,步骤三中,b中红磷燃烧 ②使温度降到可燃物的着火点以下 (3)①燃烧管内白磷燃烧,红磷不燃烧 ②与氧气接触 ③温度达到可燃物的着火点 ④燃烧生成的五氧化二磷逸散到空气中会造成污染(合理即可)

17.(1)B (2)C2H5OH+3O2=== (点燃)2CO2+3H2O (3)①步骤2中白磷未燃烧,步骤4中白磷燃烧,产生白烟 ②m1>m2=m3 (4)取土填埋,隔绝空气(其他合理答案均可) (5)铁的表面积;氧气的浓度;温度(答出任意2点即可) ②7.2≤a≤8.0

18.(1)0.44

(2)解:设生成0.44 g二氧化碳需要碳酸钠的质量为x。

Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑

106 44

x 0.44 g

= 解得x=1.06 g

样品中氢氧化钠的质量为1.86 g-1.06 g=0.8 g

答:此样品中氢氧化钠的质量为0.8 g。

(3)3.36%

一、选择题

1.《中国诗词大会》弘扬了中国传统文化,下列诗句反映的物质变化主要为化学变化的是( )

A.千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金

B.骊山烽火成焦土,牛耳牲盘捧载书

C.花气袭人知骤暖,鹊声穿树喜新晴

D.无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来

2.质量守恒定律是自然界最基本的规律之一。下列实验(天平省略)能用来验证质量守恒定律的是( )

3.某研究团队开发了一种金属有机框架化合物MFM-520,可催化吸附二氧化氮,并将其转化为硝酸,该反应的化学方程式为2H2O+4NO2+O2=4HNO3,下列有关说法错误的是( )

A.该反应属于化合反应

B.参加反应的水分子和氧分子个数比为2∶1

C.反应后氮元素的化合价降低

D.该反应可减少二氧化氮引起的空气污染

4.高中课本中有这样一段描述“在加热条件下,金属钠可以在氯气中剧烈燃烧,放出大量的热,生成白色固体。”下列关于燃烧的说法错误的是( )

A.燃烧都要有氧气参与

B.燃烧都会释放出热量

C.燃烧都会生成新的物质

D.燃烧过程中有元素化合价发生变化

5.科学家将Pt-Mo2C/C和Ru/C两种催化剂进行物理混合,实现了在低温200 ℃的条件下,将一氧化碳和水转化为油品,其微观反应示意图如图。下列说法错误的是( )

A.反应①和反应②的过程中分子种类没有发生改变

B.反应①和反应②的本质是原子的重新组合

C.反应①和反应②是两个不同的反应

D.利用上述反应可减少一氧化碳的排放,变废为宝

6.凡是有元素化合价升降的化学反应都是氧化还原反应。元素化合价升高的为还原剂,发生氧化反应;元素化合价降低的为氧化剂,发生还原反应。下列反应中,氧化反应与还原反应在同一元素中进行的是( )

A.3NO2+H2O=2HNO3+NO

B.Na2SO4+BaCl2 =BaSO4↓+2NaCl

C.Zn+FeCl2 =Fe+ZnCl2

D.4Al+3O2=2Al2O3

7.在2A+3B=C+2D反应中,36gA与56gB恰好完全反应生成28gC和一定量的D,若C的相对分子质量为14,则C和D的相对分子质量之比为( )

A.7:1 B.7:8 C.7:16 D.7:32

8.如图1,在密闭容器中放置3支不同高度燃烧的蜡烛,并在a、b、c三点均放置测定二氧化碳浓度的传感器。测得的数据如图2,下列说法错误的是( )

图1 图2

A.三支蜡烛熄灭的顺序是从高到低

B.蜡烛熄灭后容器内仍有O2剩余

C.燃烧过程容器内CO2含量逐渐减少

D.该实验说明,火灾发生“要往低处逃生”

9.将乙醇和氧气置于一个封闭的容器中引燃,测得反应前后各物质的质量如图所示,下列说法错误的是( )

A.图中待测值a是1.4

B.物质X不可能是反应的催化剂

C.O2和CO2的质量变化比为20∶11

D.物质X中可能含有氢元素

10.国际粮农组织将中国独有的山茶油列为重点推广的健康型食用油。山茶油的主要成分是柠檬醛,现从山茶油中提取15.2克柠檬醛,使其在空气中完全燃烧,生成4.4克二氧化碳和14.4克水,则柠檬醛中( )

A.只含碳、氢元素

B.一定含碳、氧元素,可能含氢元素

C.一定含碳、氢、氧元素

D.一定含碳、氢元素,可能含氧元素

二、非选择题

11.质量守恒定律的发现,不仅凝聚了科学家的心血,也对化学的发展作出了重要贡献。

(1)质量守恒定律的验证,小明同学设计如图所示实验装置验证质量守恒定律。

①上述装置能用来验证质量守恒定律的是_________(填“甲”“乙”或“丙”),请从微观角度解释质量守恒定律:_________。

②图中有的实验方案不能验证质量守恒定律的理由是_________(举一例叙述即可)。

(2)质量守恒定律的运用。

①将蔗糖隔绝空气加热只得到黑色的碳和水,可知蔗糖中含有的元素是_________(填元素符号)。

②油炸食物不宜多吃,因为长时间煎炸会产生有毒物质丙烯醛,该物质在空气中可以完全燃烧,其燃烧的化学方程式可表示为2C3H4O+xO2=== (点燃)6CO2+4H2O,则x=_________。

③在空气中放置较长时间的锌片,表面会形成一层薄膜,其中含有Zn2(OH)2CO3,若该物质通过化合反应生成,试判断:锌与空气中的_________(填化学式)物质发生了反应。

12.诗人陆游的笔记中记载“书灯勿用铜盏,想瓷盏最省油,蜀中有夹瓷盏…可省油之半”“一端作小窍,注清冷水于其中,每夕一易之”,夹瓷盏被称为省油灯,用棉绳做炷(灯芯),上层盏盛油,下层盏盛水。其结构示意图如图。

(1)图中属于可燃物的是_________和_________,这是燃烧的_________个条件之一。

(2)省油灯的原理是:油燃烧___________,上层内盏油温___________,下层盏内水吸热,减少油的___________,以达到省油的目的。

(3)“注清冷水于其中,每夕一易之”说明下层盏中的水不断减少。对该现象的微观解释正确的是___________(多选,填字母序号)。

a.水分子受热分解 b.水分子不断运动

c.水分子间隔变大 d.水分子数目减少

13.中国古代化学和化学工艺历史悠久、成就卓越,是劳动人民生产、生活智慧的结晶。

(1)东汉《神农本草经》曾记载石胆“能化铁为铜”,叙述的是用硫酸铜和铁反应制取铜,这是湿法炼铜的最早记载,反应的化学方程式为_________,此反应属于_________ (填反应类型)。

(2)西晋《蜀都赋》中有“火井沈荧于幽泉,高焰飞煽于天垂。”描写的是天然气(主要成分是甲烷)燃烧时的现象,请写出甲烷燃烧的化学方程式_________。

(3)明朝《天工开物》中有“火力到后,烧酥石性”,意为碳酸钙在高温条件下分解生成氧化钙和另一种常见的气体,该反应的化学方程式为_________。

14.中国政府向世界宣布2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和。

(1)为减缓大气中二氧化碳含量的增加,下列措施可行的是_________(填序号)。

A. 大力植树造林

B. 禁止使用煤、石油、天然气等化石燃料

(2)绿色植物通过光合作用吸收二氧化碳,生成葡萄糖并放出氧气,其反应的化学方程式:6CO2+6H2O 葡萄糖+6O2,则葡萄糖的化学式为_________。若吸收44 g二氧化碳,理论上可释放出氧气_________g。

(3)近年我国科学家合成了一种新型催化剂,可将二氧化碳和氢气转化为清洁的液体燃料甲醇(CH3OH)和水,该反应的化学方程式为_________。

(4)将一氧化碳和二氧化碳的混合气体3.2 g通过足量灼热氧化铜粉末,充分反应,将所得的气体全部通入足量的氢氧化钡溶液中,气体全部被吸收,生成白色碳酸钡沉淀,溶液质量减少15.3 g。则原混合气体中碳、氧元素的质量比为_________(填最简比)。

15.已知A~L是初中化学常见物质,它们之间的转化关系如下图所示,部分反应条件已经略去,其中A和C,F和L分别是含有两种相同元素的化合物,请根据图中的转化关系完成下列各题。

(1)H的化学式为_________。

(2)反应④的基本反应类型为_________。

(3)分别写出一个符合反应②、③的化学方程式_________、_________。

(4)写出G物质在生产、生活中的一种用途_________。

16.化学创新大赛上,同学们设计了如图所示实验探究燃烧的条件:

图1 图2

(1)小明设计了如图1所示实验:将三支试管(Ⅰ中充满N2;Ⅱ、Ⅲ中充满空气)同时放入50℃的水中,观察到只有Ⅱ中有白烟产生。

①发生反应的化学方程式为___________。

②对比Ⅰ、Ⅱ可以得出的结论是___________。对比Ⅱ、Ⅲ可说明红磷的着火点比白磷___________(填“高”或“低”)。

③该装置中气球的作用是___________。

(2)小华设计了如图2所示实验并进行以下操作:步骤一:通入N2,点燃酒精灯;步骤二:冷却至室温;步骤三:通入O2,点燃酒精灯。

①能说明可燃物燃烧需要O2的现象是___________。

②从燃烧条件分析,用水灭火主要利用的原理是___________。

(3)小华设计了如图3所示实验并进行以下操作:

图3

①将燃烧管加热至150 ℃,挤压滴管B,观察到的现象是___________。

②继续加热燃烧管,挤压滴管A,观察到白磷熄灭,说明可燃物燃烧的条件是___________。

③继续加热燃烧管至300 ℃,挤压滴管B,观察到红磷燃烧,说明可燃物燃烧的条件是___________。

④该实验的不足之处是___________。

17.关于燃烧的研究是一项重要的课题。某小组以“探究燃烧的奥秘”为主题开展项目式学习。

【任务一】认识燃烧

(1)酒精、煤(含硫)、天然气是生活中常见的燃料,下列不属于三者燃烧共有的现象是___________(填字母序号)。

A.发光 B.产生有刺激性气味的气体

C.放热 D.产生使澄清石灰水变浑浊的气体

(2)写出酒精(C2H5OH)完全燃烧的化学方程式___________。

【任务二】探究燃烧的条件及质量变化

(3)该小组同学按下列实验步骤开展探究。

步骤1:室温下,按如图组装装置,装入药品,称量装置总质量为m1 g。

步骤2:将锥形瓶浸入80℃的热水中,观察现象。

步骤3:取出装置,恢复至室温并擦干锥形瓶;打开止水夹K1和K2,从K1处缓慢通入约50mL氧气,再关闭K1和K2,称量装置总质量为m2 g。

步骤4:将锥形瓶再次浸入80℃的热水中,观察现象。

步骤5:取出装置,恢复至室温并擦干锥形瓶,称量装置总质量为m3 g。

①通过上述实验,能证明燃烧需要氧气的实验现象是___________。

②m1、m2、m3的大小关系是___________。

【任务三】调控燃烧

(4)报道显示:国内外一些煤田因发生煤层自燃,带来了资源浪费和环境污染。一旦煤层自燃,请给出一条合理的灭火建议___________。

【任务四】再探铁的燃烧

(5)查阅文献:颗粒直径为20~30nm的铁粉,在空气中会发生自燃生成氧化铁。

结合已有知识,回答下列问题:

①影响铁燃烧的因素有___________、___________(至少答出2点)。

②铁与氧气反应的条件不同,产物不同。若5.6g铁与氧气反应可得ag产物,且铁无剩余,则a的取值范围是___________。

18.实验室有一份在空气中潮解部分变质的氢氧化钠样品,质量为1.86 g。某实验小组将这份样品完全溶解,配成 50 g 溶液,然后缓慢滴入7.3%的稀盐酸,同时进行搅拌,使二氧化碳全部逸出。滴加过程中,多次测得溶液 pH 和溶液总质量,部分数据如下表所示:

测量次数 第 1 次 第 2 次 第 3 次 第 4 次 第 5 次

滴加的盐酸总质量/g 0 5 20 30 35

溶液总质量/g 50 55 69.56 79.56 84.56

溶液 pH 12.4 12.1 7.0 2.2 2.1

请分析计算:

(1)实验中生成二氧化碳的质量为______g。

(2)求样品中氢氧化钠的质量(请写出计算过程)。

(3)当恰好完全反应时,该溶液的溶质质量分数是________(结果保留两位小数)。

参考答案

1.B 2.A 3.C 4.A 5.A 6.A 7.C 8.C 9.D 10.C

11.(1)①丙 化学反应前后原子的种类、个数和质量都不变 ②甲没有发生化学反应(或乙加热时铜和空气中的氧气反应生成氧化铜,导致杠杆失去平衡) (2)①C、H、O ②7 ③CO2、H2O、O2

12.(1)炷 油 三 (2)放热 升高 挥发 (3) bcd

13.(1)Fe+CuSO4=FeSO4+Cu 置换反应 (2)CH4+2O2=== (点燃)CO2+2H2O (3)CaCO3=== (高温)CaO+CO2↑

14. (1)A (2)C6H12O6 32 (3)CO2+3H2CH3OH+H2O (4)3∶5

15. (1)H2 (2)化合反应 (3)Fe2O3+6HCl=2FeCl3+3H2O(合理即可) Fe+2HCl=FeCl2+H2↑ (合理即可) (4)除铁锈(合理即可)

16.(1)①4P+5O2=== (点燃)2P2O5 ②N2不支持白磷燃烧 高 ③缓冲试管内压强并防止燃烧产物污染环境 (2)①步骤一中,b中红磷不燃烧,步骤三中,b中红磷燃烧 ②使温度降到可燃物的着火点以下 (3)①燃烧管内白磷燃烧,红磷不燃烧 ②与氧气接触 ③温度达到可燃物的着火点 ④燃烧生成的五氧化二磷逸散到空气中会造成污染(合理即可)

17.(1)B (2)C2H5OH+3O2=== (点燃)2CO2+3H2O (3)①步骤2中白磷未燃烧,步骤4中白磷燃烧,产生白烟 ②m1>m2=m3 (4)取土填埋,隔绝空气(其他合理答案均可) (5)铁的表面积;氧气的浓度;温度(答出任意2点即可) ②7.2≤a≤8.0

18.(1)0.44

(2)解:设生成0.44 g二氧化碳需要碳酸钠的质量为x。

Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑

106 44

x 0.44 g

= 解得x=1.06 g

样品中氢氧化钠的质量为1.86 g-1.06 g=0.8 g

答:此样品中氢氧化钠的质量为0.8 g。

(3)3.36%

同课章节目录