2025年中考化学一轮专题复习 科学探究与化学实验 专题测试卷(二)(含答案)

文档属性

| 名称 | 2025年中考化学一轮专题复习 科学探究与化学实验 专题测试卷(二)(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 203.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2025-04-06 15:17:55 | ||

图片预览

文档简介

科学探究与化学实验 专题测试卷(二)

一、选择题

1.下列有关实验的操作正确的是( )

A.检查装置的气密性,先握住试管底部,再将导气管放入盛有水的烧杯中

B.稀释浓硫酸时,先将浓硫酸倒入烧杯中,再将蒸馏水慢慢沿烧杯内壁注入烧杯中

C.用高锰酸钾制取氧气并用排水法收集,实验结束后先熄灭酒精灯,再把导气管移出水面

D.测定小苏打溶液的酸碱度时,先用玻璃棒蘸取待测液涂抹在pH试纸上,然后与标准比色卡对比

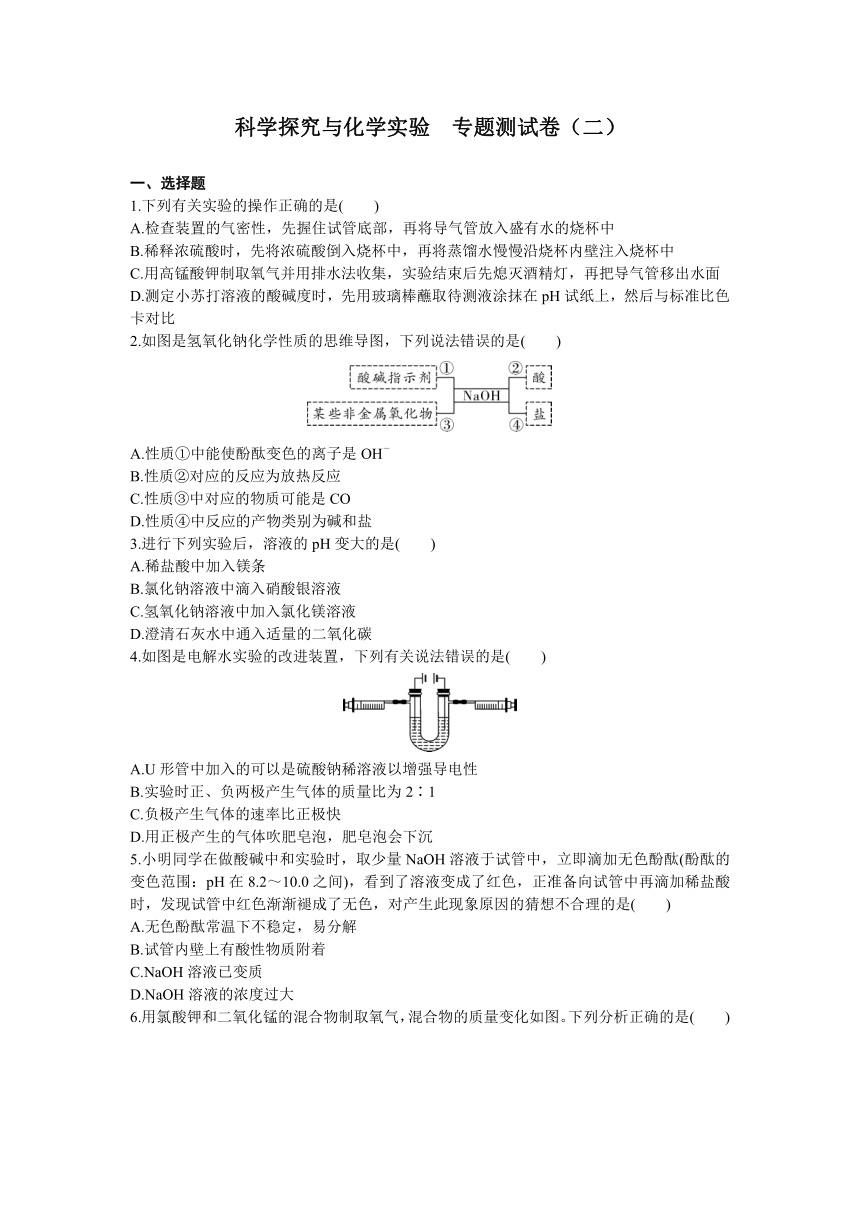

2.如图是氢氧化钠化学性质的思维导图,下列说法错误的是( )

A.性质①中能使酚酞变色的离子是OH-

B.性质②对应的反应为放热反应

C.性质③中对应的物质可能是CO

D.性质④中反应的产物类别为碱和盐

3.进行下列实验后,溶液的pH变大的是( )

A.稀盐酸中加入镁条

B.氯化钠溶液中滴入硝酸银溶液

C.氢氧化钠溶液中加入氯化镁溶液

D.澄清石灰水中通入适量的二氧化碳

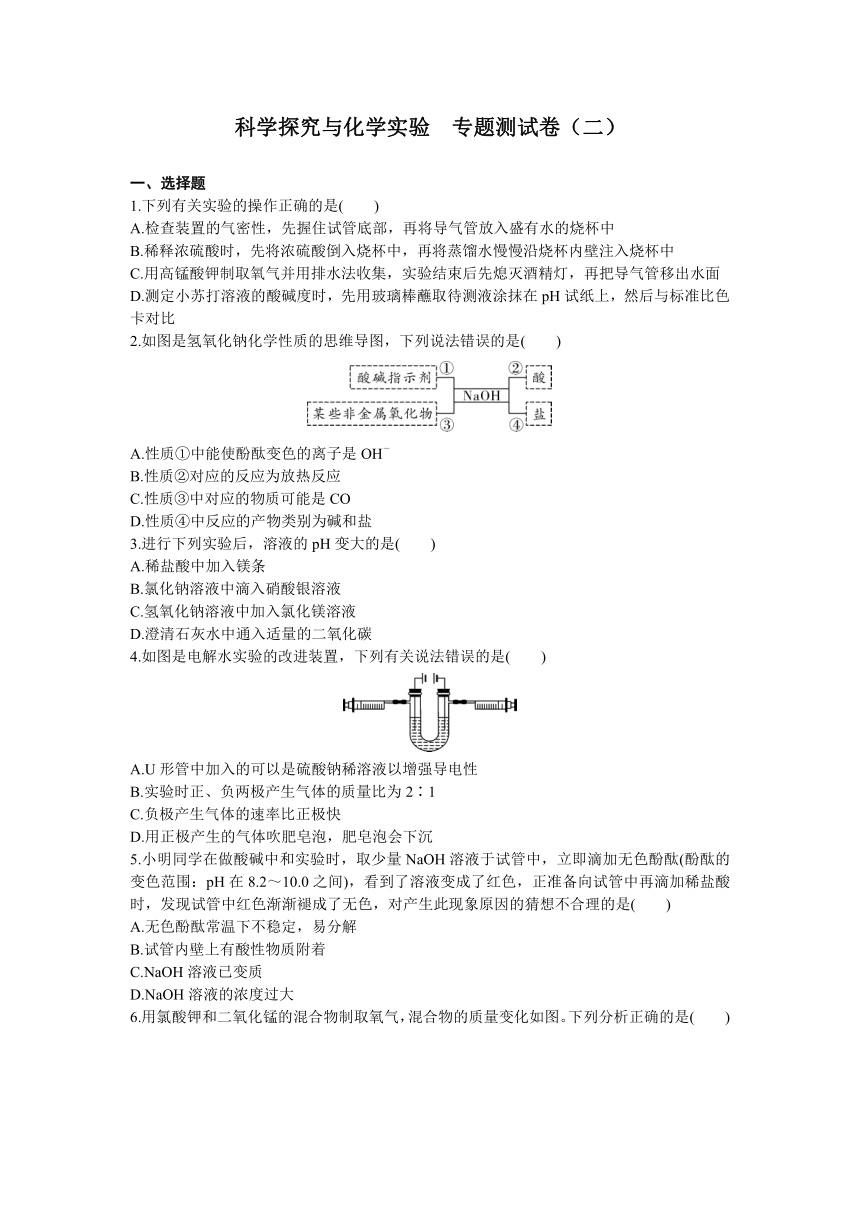

4.如图是电解水实验的改进装置,下列有关说法错误的是( )

A.U形管中加入的可以是硫酸钠稀溶液以增强导电性

B.实验时正、负两极产生气体的质量比为2∶1

C.负极产生气体的速率比正极快

D.用正极产生的气体吹肥皂泡,肥皂泡会下沉

5.小明同学在做酸碱中和实验时,取少量NaOH溶液于试管中,立即滴加无色酚酞(酚酞的变色范围:pH在8.2~10.0之间),看到了溶液变成了红色,正准备向试管中再滴加稀盐酸时,发现试管中红色渐渐褪成了无色,对产生此现象原因的猜想不合理的是( )

A.无色酚酞常温下不稳定,易分解

B.试管内壁上有酸性物质附着

C.NaOH溶液已变质

D.NaOH溶液的浓度过大

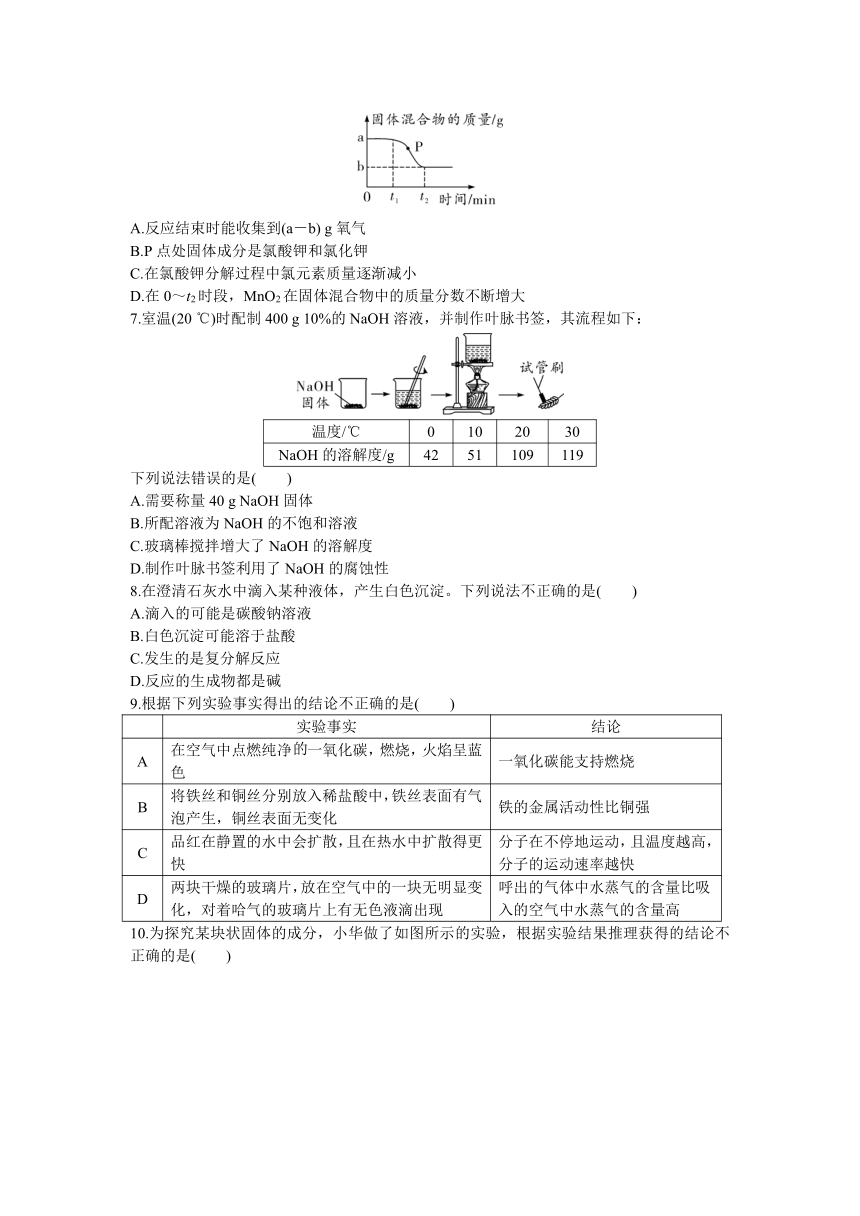

6.用氯酸钾和二氧化锰的混合物制取氧气,混合物的质量变化如图。下列分析正确的是( )

A.反应结束时能收集到(a-b) g氧气

B.P点处固体成分是氯酸钾和氯化钾

C.在氯酸钾分解过程中氯元素质量逐渐减小

D.在0~t2时段,MnO2在固体混合物中的质量分数不断增大

7.室温(20 ℃)时配制400 g 10%的NaOH溶液,并制作叶脉书签,其流程如下:

温度/℃ 0 10 20 30

NaOH的溶解度/g 42 51 109 119

下列说法错误的是( )

A.需要称量40 g NaOH固体

B.所配溶液为NaOH的不饱和溶液

C.玻璃棒搅拌增大了NaOH的溶解度

D.制作叶脉书签利用了NaOH的腐蚀性

8.在澄清石灰水中滴入某种液体,产生白色沉淀。下列说法不正确的是( )

A.滴入的可能是碳酸钠溶液

B.白色沉淀可能溶于盐酸

C.发生的是复分解反应

D.反应的生成物都是碱

9.根据下列实验事实得出的结论不正确的是( )

实验事实 结论

A 在空气中点燃纯净一氧化碳,燃烧,火焰呈蓝色 一氧化碳能支持燃烧

B 将铁丝和铜丝分别放入稀盐酸中,铁丝表面有气泡产生,铜丝表面无变化 铁的金属活动性比铜强

C 品红在静置的水中会扩散,且在热水中扩散得更快 分子在不停地运动,且温度越高,分子的运动速率越快

D 两块干燥的玻璃片,放在空气中的一块无明显变化,对着哈气的玻璃片上有无色液滴出现 呼出的气体中水蒸气的含量比吸入的空气中水蒸气的含量高

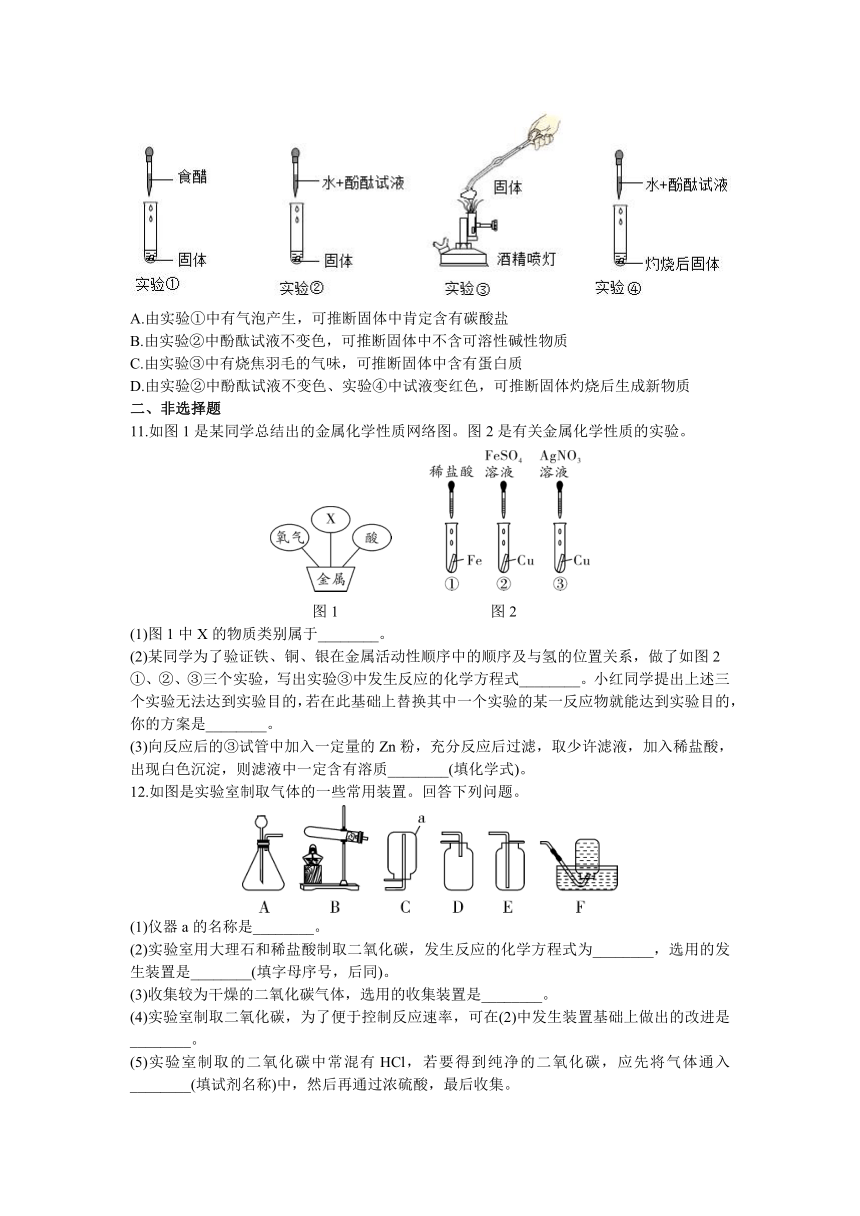

10.为探究某块状固体的成分,小华做了如图所示的实验,根据实验结果推理获得的结论不正确的是( )

A.由实验①中有气泡产生,可推断固体中肯定含有碳酸盐

B.由实验②中酚酞试液不变色,可推断固体中不含可溶性碱性物质

C.由实验③中有烧焦羽毛的气味,可推断固体中含有蛋白质

D.由实验②中酚酞试液不变色、实验④中试液变红色,可推断固体灼烧后生成新物质

二、非选择题

11.如图1是某同学总结出的金属化学性质网络图。图2是有关金属化学性质的实验。

图1 图2

(1)图1中X的物质类别属于________。

(2)某同学为了验证铁、铜、银在金属活动性顺序中的顺序及与氢的位置关系,做了如图2①、②、③三个实验,写出实验③中发生反应的化学方程式________。小红同学提出上述三个实验无法达到实验目的,若在此基础上替换其中一个实验的某一反应物就能达到实验目的,你的方案是________。

(3)向反应后的③试管中加入一定量的Zn粉,充分反应后过滤,取少许滤液,加入稀盐酸,出现白色沉淀,则滤液中一定含有溶质________(填化学式)。

12.如图是实验室制取气体的一些常用装置。回答下列问题。

(1)仪器a的名称是________。

(2)实验室用大理石和稀盐酸制取二氧化碳,发生反应的化学方程式为________,选用的发生装置是________(填字母序号,后同)。

(3)收集较为干燥的二氧化碳气体,选用的收集装置是________。

(4)实验室制取二氧化碳,为了便于控制反应速率,可在(2)中发生装置基础上做出的改进是________。

(5)实验室制取的二氧化碳中常混有HCl,若要得到纯净的二氧化碳,应先将气体通入________(填试剂名称)中,然后再通过浓硫酸,最后收集。

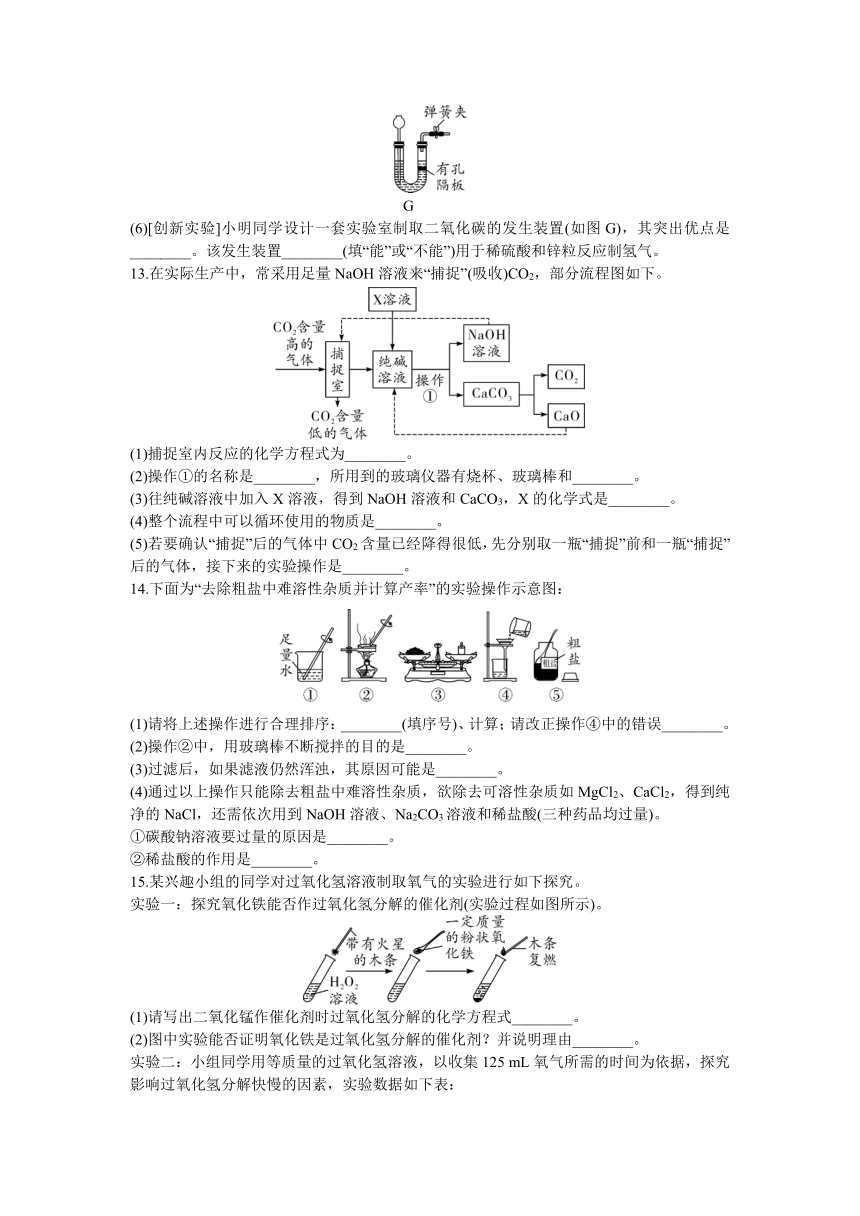

G

(6)[创新实验]小明同学设计一套实验室制取二氧化碳的发生装置(如图G),其突出优点是________。该发生装置________(填“能”或“不能”)用于稀硫酸和锌粒反应制氢气。

13.在实际生产中,常采用足量NaOH溶液来“捕捉”(吸收)CO2,部分流程图如下。

(1)捕捉室内反应的化学方程式为________。

(2)操作①的名称是________,所用到的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒和________。

(3)往纯碱溶液中加入X溶液,得到NaOH溶液和CaCO3,X的化学式是________。

(4)整个流程中可以循环使用的物质是________。

(5)若要确认“捕捉”后的气体中CO2含量已经降得很低,先分别取一瓶“捕捉”前和一瓶“捕捉”后的气体,接下来的实验操作是________。

14.下面为“去除粗盐中难溶性杂质并计算产率”的实验操作示意图:

(1)请将上述操作进行合理排序:________(填序号)、计算;请改正操作④中的错误________。

(2)操作②中,用玻璃棒不断搅拌的目的是________。

(3)过滤后,如果滤液仍然浑浊,其原因可能是________。

(4)通过以上操作只能除去粗盐中难溶性杂质,欲除去可溶性杂质如MgCl2、CaCl2,得到纯净的NaCl,还需依次用到NaOH溶液、Na2CO3溶液和稀盐酸(三种药品均过量)。

①碳酸钠溶液要过量的原因是________。

②稀盐酸的作用是________。

15.某兴趣小组的同学对过氧化氢溶液制取氧气的实验进行如下探究。

实验一:探究氧化铁能否作过氧化氢分解的催化剂(实验过程如图所示)。

(1)请写出二氧化锰作催化剂时过氧化氢分解的化学方程式________。

(2)图中实验能否证明氧化铁是过氧化氢分解的催化剂?并说明理由________。

实验二:小组同学用等质量的过氧化氢溶液,以收集125 mL氧气所需的时间为依据,探究影响过氧化氢分解快慢的因素,实验数据如下表:

实验编号 过氧化氢溶液浓度 温度 二氧化锰粉末用量 反应所需时间

① 5% 20 ℃ 0.2 g 20 s

② 30% 20 ℃ 0.2 g 2 s

③ 30% 40 ℃ 无 148 s

(3)对比实验①和实验②是探究________因素对过氧化氢分解速率的影响,结论是________。

(4)小明对比实验②和实验③得出温度越高,过氧化氢分解速率越慢。你认为该结论是否可靠?并说明原因________。

实验三:探究带火星的木条在不同体积分数的氧气中的复燃情况,部分实验数据如下表:

集气瓶标号 1 2 3 4

集气瓶中氧气的体积分数 35.7% 38.9% 45.8% 51.0%

带火星的木条状况 亮 很亮 复燃 复燃

(5)根据上述实验数据得出的结论是________。在集气瓶中注入占其容积40%的水,用排水法收集氧气,将瓶内的水排尽,并用带火星的木条在该集气瓶中进行实验。推测实验现象,并说明理由________。

16.小宇用图示装置进行电解水实验,为增强导电性,在水中加入少量氯化钠固体。用燃着的木条检验负极产生的气体时,观察到气体燃烧且产生淡蓝色火焰,说明该气体是________,检验正极产生的气体时,闻到刺激性气味,小组同学对此异常现象进行了如下探究。

【提出问题】正极产生的刺激性气味的气体是什么?

【查阅资料】

①常见的刺激性气味的气体有HCl、Cl2、NH3等;

②氯气为黄绿色气体,能溶于四氯化碳,且能与水发生反应:Cl2+H2O=HCl+HClO;氯化氢为无色气体,极易溶于水形成盐酸,不溶于四氯化碳。

【作出猜想】

猜想1:NH3

猜想2:HCl

猜想3:________

猜想4:HCl和Cl2

【讨论交流】大家讨论后认为猜想1不合理,理由是________。

【实验设计】

实验步骤 实验现象 实验结论

①连接实验装置,水中加入少量氯化钠,通电一段时间后,观察正极产生气体的颜色 产生黄绿色气体 猜想_____错误

②将正极产生的气体依次通入足量四氯化碳和硝酸银溶液中 硝酸银溶液中________ 猜想3正确

【反思评价】步骤②先将正极产生的气体通入四氯化碳的目的是________。

【拓展应用】实验结束,向反应后的溶液中滴加无色酚酞溶液,溶液变红,请写出在水中加入氯化钠通电发生反应的化学方程式________。

17.小沈同学在厨房里发现两种白色固体,分别是精盐(NaCl)和碱面(Na2CO3),为了区分二者,他将两种固体带到化学实验室,并对其组成及某些性质进行探究。

认识组成:

两种物质都属于盐,但其性质不同,根据两种物质的化学式,二者的性质不同的原因是________。

探究性质:

【探究1】探究氯化钠和碳酸钠的溶解性和pH

【查阅资料】

固体种类 氯化钠 碳酸钠

取等量固体于试管中,加等量水溶解(20℃) 全部溶解 有少量白色固体剩余

溶液的pH 7 9

溶液的温度 20℃ >20℃

(1)Na2CO3与水混合时________(填“放出”或“吸收”)热量,其水溶液显________(填“酸性”或“碱性”)。

(2)此时两支试管中一定属于饱和溶液的是________(填“氯化钠”或“碳酸钠”)溶液。

【探究2】探究氯化钠和碳酸钠的其他性质

(1)实验1中可观察到的现象是________。

(2)上述三个实验中只有实验3不能用于区分NaCl和Na2CO3,其原因是________。

若要通过加入盐溶液区分二者,可选用________溶液替代硝酸银溶液。

(3)实验结束后,同学们将实验2试管中的物质倒入烧杯中,观察到固体的质量增多,同学们对烧杯中溶液的成分产生兴趣,认为溶液中一定含有NaCl和NaOH,可能含有Ca(OH)2和Na2CO3中的一种,于是同学们按照如下实验进行验证。

实验步骤 实验现象 实验结论

取烧杯中少量上层清液于试管中,向其中加入________ 有白色沉淀生成 溶液中还含有Na2CO3,反应的化学方程式为________

探究用途:

碱面能用来蒸馒头、炸油条,是因为碳酸钠能与________(填物质类别)反应。小组同学为测定厨房中某品牌食用碱(主要成分是碳酸钠,含有少量的氯化钠)中碳酸钠的质量分数,取食用碱样品12g,加入过量氯化钡溶液,充分反应后过滤,得到滤液和19.7g滤渣,该食用碱中碳酸钠的质量分数为________(结果精确到0.1%)。

18.为测定某镁矿石中镁元素的质量分数,兴趣小组的同学取了5g该镁矿石粉末,加入过量的稀硫酸,充分反应后过滤、除杂,得到只含有MgSO4和H2SO4两种溶质的混合溶液100g,将该100g混合溶液放于烧杯中,然后取40g氢氧化钠溶液,分4次加入到盛有100g混合溶液的烧杯中充分反应,测得的实验数据如下表所示:

实验编号 第一次 第二次 第三次 第四次

加入氢氧化钠溶液质量/g 10 10 10 10

烧杯中生成沉淀的总质量/g 0.464 1.044 1.160 1.160

请计算:

(1)100g混合溶液中硫酸镁的质量。

(2)该镁矿石中镁元素的质量分数。(假设5g镁矿石中的镁元素全部转化为100g混合溶液中MgSO4中的镁元素)。

(3)加入的氢氧化钠溶液的溶质质量分数。

参考答案

1.D2.C3.A4.B5.C 6.A7.C8.D9.A10.A

11.(1)盐 (2)Cu+2AgNO3=Cu(NO3)2+2Ag 把实验②中的FeSO4溶液换成稀硫酸(或稀盐酸) (3)AgNO3、Cu(NO3)2、Zn(NO3)2

12.(1)集气瓶 (2)CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2↑ A (3)E (4)将长颈漏斗换为分液漏斗(合理即可) (5)饱和碳酸氢钠溶液 (6)可以随时控制反应的发生与停止 能

13.(1)2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O (2)过滤 漏斗 (3)Ca(OH)2 (4)氢氧化钠、氧化钙(或NaOH、CaO) (5)加入等量澄清石灰水,观察变浑浊情况

14.(1)⑤③①④② 加玻璃棒引流 (2)防止局部温度过高,造成液滴飞溅 (3)滤纸破损(或液面高于滤纸的边缘、盛接滤液的烧杯不干净等) (4)①将氯化钙除尽 ②除去过量的氢氧化钠和碳酸钠

15.(1)2H2O2=== (MnO2)2H2O+O2↑ (2)不能;还需验证氧化铁粉末在反应前后的质量和化学性质是否改变 (3)过氧化氢溶液浓度 其他条件相同的情况下,过氧化氢溶液的浓度越高,其分解速率越快 (4)不可靠;实验②和实验③有两个变量,无法形成对比实验,也无法得出正确的结论 (5)能使带火星的木条复燃的不一定是纯氧(合理即可) 带火星的木条复燃;氧气的浓度达到了使其复燃的浓度

16.H2 【作出猜想】Cl2 【讨论交流】反应物中不含氮元素,生成物中不可能含有氮元素(或化学反应前后元素种类不变) 【实验设计】①2 ②无白色沉淀产生(或无明显现象) 【反思评价】吸收氯气,防止对氯化氢气体的检验造成干扰 【拓展应用】2NaCl+2H2O=2NaOH+ H2↑+Cl2↑

17.认识组成:酸根离子不同

探究性质:【探究1】(1)放出 碱性 (2)碳酸钠 【探究2】(1)盛有氯化钠溶液的试管中无明显现象,盛有碳酸钠溶液的试管中产生气泡 (2)氯化钠和碳酸钠都会与硝酸银溶液反应生成白色沉淀 硝酸钙(或氯化钙,合理即可) (3)氢氧化钙溶液(合理即可) Ca(OH)2+Na2CO3=CaCO3↓+2NaOH(与上一空对应)

探究用途:酸 88.3%

18.解:(1)设100混合溶液中含MgSO4的质量为x。

2NaOH+MgSO4=Na2SO4+Mg(OH)2↓

120 58

x 1.160g

=

x=2.400 g

(2)2.400g硫酸镁中镁元素的质量为2.40g××100%=0.480g

则该镁矿石中镁元素的质量分数为×100%=9.6%

(3)设加入的氢氧化钠溶液中溶质的质量为y。

2NaOH+MgSO4=Na2SO4+Mg(OH)2↓

80 58

y 1.044 g -0.464 g=0.58g

=

y=0.8g

加入的氢氧化钠溶液的溶质质量分数为×100%=8%

答:(1)100g混合溶液中硫酸镁的质量为2.400g。

(2)该镁矿石中镁元素的质量分数为9.6%。

(3)加入的氢氧化钠溶液的溶质质量分数为8.0%。

一、选择题

1.下列有关实验的操作正确的是( )

A.检查装置的气密性,先握住试管底部,再将导气管放入盛有水的烧杯中

B.稀释浓硫酸时,先将浓硫酸倒入烧杯中,再将蒸馏水慢慢沿烧杯内壁注入烧杯中

C.用高锰酸钾制取氧气并用排水法收集,实验结束后先熄灭酒精灯,再把导气管移出水面

D.测定小苏打溶液的酸碱度时,先用玻璃棒蘸取待测液涂抹在pH试纸上,然后与标准比色卡对比

2.如图是氢氧化钠化学性质的思维导图,下列说法错误的是( )

A.性质①中能使酚酞变色的离子是OH-

B.性质②对应的反应为放热反应

C.性质③中对应的物质可能是CO

D.性质④中反应的产物类别为碱和盐

3.进行下列实验后,溶液的pH变大的是( )

A.稀盐酸中加入镁条

B.氯化钠溶液中滴入硝酸银溶液

C.氢氧化钠溶液中加入氯化镁溶液

D.澄清石灰水中通入适量的二氧化碳

4.如图是电解水实验的改进装置,下列有关说法错误的是( )

A.U形管中加入的可以是硫酸钠稀溶液以增强导电性

B.实验时正、负两极产生气体的质量比为2∶1

C.负极产生气体的速率比正极快

D.用正极产生的气体吹肥皂泡,肥皂泡会下沉

5.小明同学在做酸碱中和实验时,取少量NaOH溶液于试管中,立即滴加无色酚酞(酚酞的变色范围:pH在8.2~10.0之间),看到了溶液变成了红色,正准备向试管中再滴加稀盐酸时,发现试管中红色渐渐褪成了无色,对产生此现象原因的猜想不合理的是( )

A.无色酚酞常温下不稳定,易分解

B.试管内壁上有酸性物质附着

C.NaOH溶液已变质

D.NaOH溶液的浓度过大

6.用氯酸钾和二氧化锰的混合物制取氧气,混合物的质量变化如图。下列分析正确的是( )

A.反应结束时能收集到(a-b) g氧气

B.P点处固体成分是氯酸钾和氯化钾

C.在氯酸钾分解过程中氯元素质量逐渐减小

D.在0~t2时段,MnO2在固体混合物中的质量分数不断增大

7.室温(20 ℃)时配制400 g 10%的NaOH溶液,并制作叶脉书签,其流程如下:

温度/℃ 0 10 20 30

NaOH的溶解度/g 42 51 109 119

下列说法错误的是( )

A.需要称量40 g NaOH固体

B.所配溶液为NaOH的不饱和溶液

C.玻璃棒搅拌增大了NaOH的溶解度

D.制作叶脉书签利用了NaOH的腐蚀性

8.在澄清石灰水中滴入某种液体,产生白色沉淀。下列说法不正确的是( )

A.滴入的可能是碳酸钠溶液

B.白色沉淀可能溶于盐酸

C.发生的是复分解反应

D.反应的生成物都是碱

9.根据下列实验事实得出的结论不正确的是( )

实验事实 结论

A 在空气中点燃纯净一氧化碳,燃烧,火焰呈蓝色 一氧化碳能支持燃烧

B 将铁丝和铜丝分别放入稀盐酸中,铁丝表面有气泡产生,铜丝表面无变化 铁的金属活动性比铜强

C 品红在静置的水中会扩散,且在热水中扩散得更快 分子在不停地运动,且温度越高,分子的运动速率越快

D 两块干燥的玻璃片,放在空气中的一块无明显变化,对着哈气的玻璃片上有无色液滴出现 呼出的气体中水蒸气的含量比吸入的空气中水蒸气的含量高

10.为探究某块状固体的成分,小华做了如图所示的实验,根据实验结果推理获得的结论不正确的是( )

A.由实验①中有气泡产生,可推断固体中肯定含有碳酸盐

B.由实验②中酚酞试液不变色,可推断固体中不含可溶性碱性物质

C.由实验③中有烧焦羽毛的气味,可推断固体中含有蛋白质

D.由实验②中酚酞试液不变色、实验④中试液变红色,可推断固体灼烧后生成新物质

二、非选择题

11.如图1是某同学总结出的金属化学性质网络图。图2是有关金属化学性质的实验。

图1 图2

(1)图1中X的物质类别属于________。

(2)某同学为了验证铁、铜、银在金属活动性顺序中的顺序及与氢的位置关系,做了如图2①、②、③三个实验,写出实验③中发生反应的化学方程式________。小红同学提出上述三个实验无法达到实验目的,若在此基础上替换其中一个实验的某一反应物就能达到实验目的,你的方案是________。

(3)向反应后的③试管中加入一定量的Zn粉,充分反应后过滤,取少许滤液,加入稀盐酸,出现白色沉淀,则滤液中一定含有溶质________(填化学式)。

12.如图是实验室制取气体的一些常用装置。回答下列问题。

(1)仪器a的名称是________。

(2)实验室用大理石和稀盐酸制取二氧化碳,发生反应的化学方程式为________,选用的发生装置是________(填字母序号,后同)。

(3)收集较为干燥的二氧化碳气体,选用的收集装置是________。

(4)实验室制取二氧化碳,为了便于控制反应速率,可在(2)中发生装置基础上做出的改进是________。

(5)实验室制取的二氧化碳中常混有HCl,若要得到纯净的二氧化碳,应先将气体通入________(填试剂名称)中,然后再通过浓硫酸,最后收集。

G

(6)[创新实验]小明同学设计一套实验室制取二氧化碳的发生装置(如图G),其突出优点是________。该发生装置________(填“能”或“不能”)用于稀硫酸和锌粒反应制氢气。

13.在实际生产中,常采用足量NaOH溶液来“捕捉”(吸收)CO2,部分流程图如下。

(1)捕捉室内反应的化学方程式为________。

(2)操作①的名称是________,所用到的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒和________。

(3)往纯碱溶液中加入X溶液,得到NaOH溶液和CaCO3,X的化学式是________。

(4)整个流程中可以循环使用的物质是________。

(5)若要确认“捕捉”后的气体中CO2含量已经降得很低,先分别取一瓶“捕捉”前和一瓶“捕捉”后的气体,接下来的实验操作是________。

14.下面为“去除粗盐中难溶性杂质并计算产率”的实验操作示意图:

(1)请将上述操作进行合理排序:________(填序号)、计算;请改正操作④中的错误________。

(2)操作②中,用玻璃棒不断搅拌的目的是________。

(3)过滤后,如果滤液仍然浑浊,其原因可能是________。

(4)通过以上操作只能除去粗盐中难溶性杂质,欲除去可溶性杂质如MgCl2、CaCl2,得到纯净的NaCl,还需依次用到NaOH溶液、Na2CO3溶液和稀盐酸(三种药品均过量)。

①碳酸钠溶液要过量的原因是________。

②稀盐酸的作用是________。

15.某兴趣小组的同学对过氧化氢溶液制取氧气的实验进行如下探究。

实验一:探究氧化铁能否作过氧化氢分解的催化剂(实验过程如图所示)。

(1)请写出二氧化锰作催化剂时过氧化氢分解的化学方程式________。

(2)图中实验能否证明氧化铁是过氧化氢分解的催化剂?并说明理由________。

实验二:小组同学用等质量的过氧化氢溶液,以收集125 mL氧气所需的时间为依据,探究影响过氧化氢分解快慢的因素,实验数据如下表:

实验编号 过氧化氢溶液浓度 温度 二氧化锰粉末用量 反应所需时间

① 5% 20 ℃ 0.2 g 20 s

② 30% 20 ℃ 0.2 g 2 s

③ 30% 40 ℃ 无 148 s

(3)对比实验①和实验②是探究________因素对过氧化氢分解速率的影响,结论是________。

(4)小明对比实验②和实验③得出温度越高,过氧化氢分解速率越慢。你认为该结论是否可靠?并说明原因________。

实验三:探究带火星的木条在不同体积分数的氧气中的复燃情况,部分实验数据如下表:

集气瓶标号 1 2 3 4

集气瓶中氧气的体积分数 35.7% 38.9% 45.8% 51.0%

带火星的木条状况 亮 很亮 复燃 复燃

(5)根据上述实验数据得出的结论是________。在集气瓶中注入占其容积40%的水,用排水法收集氧气,将瓶内的水排尽,并用带火星的木条在该集气瓶中进行实验。推测实验现象,并说明理由________。

16.小宇用图示装置进行电解水实验,为增强导电性,在水中加入少量氯化钠固体。用燃着的木条检验负极产生的气体时,观察到气体燃烧且产生淡蓝色火焰,说明该气体是________,检验正极产生的气体时,闻到刺激性气味,小组同学对此异常现象进行了如下探究。

【提出问题】正极产生的刺激性气味的气体是什么?

【查阅资料】

①常见的刺激性气味的气体有HCl、Cl2、NH3等;

②氯气为黄绿色气体,能溶于四氯化碳,且能与水发生反应:Cl2+H2O=HCl+HClO;氯化氢为无色气体,极易溶于水形成盐酸,不溶于四氯化碳。

【作出猜想】

猜想1:NH3

猜想2:HCl

猜想3:________

猜想4:HCl和Cl2

【讨论交流】大家讨论后认为猜想1不合理,理由是________。

【实验设计】

实验步骤 实验现象 实验结论

①连接实验装置,水中加入少量氯化钠,通电一段时间后,观察正极产生气体的颜色 产生黄绿色气体 猜想_____错误

②将正极产生的气体依次通入足量四氯化碳和硝酸银溶液中 硝酸银溶液中________ 猜想3正确

【反思评价】步骤②先将正极产生的气体通入四氯化碳的目的是________。

【拓展应用】实验结束,向反应后的溶液中滴加无色酚酞溶液,溶液变红,请写出在水中加入氯化钠通电发生反应的化学方程式________。

17.小沈同学在厨房里发现两种白色固体,分别是精盐(NaCl)和碱面(Na2CO3),为了区分二者,他将两种固体带到化学实验室,并对其组成及某些性质进行探究。

认识组成:

两种物质都属于盐,但其性质不同,根据两种物质的化学式,二者的性质不同的原因是________。

探究性质:

【探究1】探究氯化钠和碳酸钠的溶解性和pH

【查阅资料】

固体种类 氯化钠 碳酸钠

取等量固体于试管中,加等量水溶解(20℃) 全部溶解 有少量白色固体剩余

溶液的pH 7 9

溶液的温度 20℃ >20℃

(1)Na2CO3与水混合时________(填“放出”或“吸收”)热量,其水溶液显________(填“酸性”或“碱性”)。

(2)此时两支试管中一定属于饱和溶液的是________(填“氯化钠”或“碳酸钠”)溶液。

【探究2】探究氯化钠和碳酸钠的其他性质

(1)实验1中可观察到的现象是________。

(2)上述三个实验中只有实验3不能用于区分NaCl和Na2CO3,其原因是________。

若要通过加入盐溶液区分二者,可选用________溶液替代硝酸银溶液。

(3)实验结束后,同学们将实验2试管中的物质倒入烧杯中,观察到固体的质量增多,同学们对烧杯中溶液的成分产生兴趣,认为溶液中一定含有NaCl和NaOH,可能含有Ca(OH)2和Na2CO3中的一种,于是同学们按照如下实验进行验证。

实验步骤 实验现象 实验结论

取烧杯中少量上层清液于试管中,向其中加入________ 有白色沉淀生成 溶液中还含有Na2CO3,反应的化学方程式为________

探究用途:

碱面能用来蒸馒头、炸油条,是因为碳酸钠能与________(填物质类别)反应。小组同学为测定厨房中某品牌食用碱(主要成分是碳酸钠,含有少量的氯化钠)中碳酸钠的质量分数,取食用碱样品12g,加入过量氯化钡溶液,充分反应后过滤,得到滤液和19.7g滤渣,该食用碱中碳酸钠的质量分数为________(结果精确到0.1%)。

18.为测定某镁矿石中镁元素的质量分数,兴趣小组的同学取了5g该镁矿石粉末,加入过量的稀硫酸,充分反应后过滤、除杂,得到只含有MgSO4和H2SO4两种溶质的混合溶液100g,将该100g混合溶液放于烧杯中,然后取40g氢氧化钠溶液,分4次加入到盛有100g混合溶液的烧杯中充分反应,测得的实验数据如下表所示:

实验编号 第一次 第二次 第三次 第四次

加入氢氧化钠溶液质量/g 10 10 10 10

烧杯中生成沉淀的总质量/g 0.464 1.044 1.160 1.160

请计算:

(1)100g混合溶液中硫酸镁的质量。

(2)该镁矿石中镁元素的质量分数。(假设5g镁矿石中的镁元素全部转化为100g混合溶液中MgSO4中的镁元素)。

(3)加入的氢氧化钠溶液的溶质质量分数。

参考答案

1.D2.C3.A4.B5.C 6.A7.C8.D9.A10.A

11.(1)盐 (2)Cu+2AgNO3=Cu(NO3)2+2Ag 把实验②中的FeSO4溶液换成稀硫酸(或稀盐酸) (3)AgNO3、Cu(NO3)2、Zn(NO3)2

12.(1)集气瓶 (2)CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2↑ A (3)E (4)将长颈漏斗换为分液漏斗(合理即可) (5)饱和碳酸氢钠溶液 (6)可以随时控制反应的发生与停止 能

13.(1)2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O (2)过滤 漏斗 (3)Ca(OH)2 (4)氢氧化钠、氧化钙(或NaOH、CaO) (5)加入等量澄清石灰水,观察变浑浊情况

14.(1)⑤③①④② 加玻璃棒引流 (2)防止局部温度过高,造成液滴飞溅 (3)滤纸破损(或液面高于滤纸的边缘、盛接滤液的烧杯不干净等) (4)①将氯化钙除尽 ②除去过量的氢氧化钠和碳酸钠

15.(1)2H2O2=== (MnO2)2H2O+O2↑ (2)不能;还需验证氧化铁粉末在反应前后的质量和化学性质是否改变 (3)过氧化氢溶液浓度 其他条件相同的情况下,过氧化氢溶液的浓度越高,其分解速率越快 (4)不可靠;实验②和实验③有两个变量,无法形成对比实验,也无法得出正确的结论 (5)能使带火星的木条复燃的不一定是纯氧(合理即可) 带火星的木条复燃;氧气的浓度达到了使其复燃的浓度

16.H2 【作出猜想】Cl2 【讨论交流】反应物中不含氮元素,生成物中不可能含有氮元素(或化学反应前后元素种类不变) 【实验设计】①2 ②无白色沉淀产生(或无明显现象) 【反思评价】吸收氯气,防止对氯化氢气体的检验造成干扰 【拓展应用】2NaCl+2H2O=2NaOH+ H2↑+Cl2↑

17.认识组成:酸根离子不同

探究性质:【探究1】(1)放出 碱性 (2)碳酸钠 【探究2】(1)盛有氯化钠溶液的试管中无明显现象,盛有碳酸钠溶液的试管中产生气泡 (2)氯化钠和碳酸钠都会与硝酸银溶液反应生成白色沉淀 硝酸钙(或氯化钙,合理即可) (3)氢氧化钙溶液(合理即可) Ca(OH)2+Na2CO3=CaCO3↓+2NaOH(与上一空对应)

探究用途:酸 88.3%

18.解:(1)设100混合溶液中含MgSO4的质量为x。

2NaOH+MgSO4=Na2SO4+Mg(OH)2↓

120 58

x 1.160g

=

x=2.400 g

(2)2.400g硫酸镁中镁元素的质量为2.40g××100%=0.480g

则该镁矿石中镁元素的质量分数为×100%=9.6%

(3)设加入的氢氧化钠溶液中溶质的质量为y。

2NaOH+MgSO4=Na2SO4+Mg(OH)2↓

80 58

y 1.044 g -0.464 g=0.58g

=

y=0.8g

加入的氢氧化钠溶液的溶质质量分数为×100%=8%

答:(1)100g混合溶液中硫酸镁的质量为2.400g。

(2)该镁矿石中镁元素的质量分数为9.6%。

(3)加入的氢氧化钠溶液的溶质质量分数为8.0%。

同课章节目录