统编版语文九年级下册第5课孔乙己练习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版语文九年级下册第5课孔乙己练习题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 64.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-07 08:45:21 | ||

图片预览

文档简介

统编版语文九年级下册第5课孔乙己练习题(含答案)

积累与运用

1.下列加点字的读音和词语书写全部正确的一项是( )

A.荤菜(hūn) 笔砚(yàn) 间或(jiān) 乱篷篷(péng)

B.侍候(sì) 婉惜(wǎn) 门槛(kǎn) 唠唠叨叨(láo)

C.辍号(chuò) 夹袄(ǎo) 踱进(dù) 缠夹不清(chán)

D.伤疤(bā) 窃书 (qiè) 羼水(chàn) 不屑置辩(xiè)

2.依次填入下列横线处的词语,最恰当的一项是( )

(1)只有穿长衫的,才________进店面隔壁的房子里。

(2)他从破衣袋里________出四文大钱,放在我手里。

(3)孔乙己着了慌,伸开五指将碟子________住。

(4)(孔乙己)穿一件破夹袄,盘着两腿,下面垫一个蒲包,用草绳在肩上________住。

A. 迈 排 罩 系 B.踱 排 笼 系

C.迈 摸 笼 挂 D.踱 摸 罩 挂

下面是小文同学写的演讲稿《做自强不息的奋进者》的部分内容。请你阅读后完成后面小题。

①自强不息是激昂的音符,能谱写出催人奋进的乐章; , 。②古人说:“天行健,君子以自强不息。”③从“卧薪尝胆”“悬梁刺股”到“为中华之崛起而读书”,泱泱华夏,自强自立之君子比比皆是。

④新时代的青年,有的为国立“芯”,让超级计算机的“中国速度”扬威世界,有的攻坚“卡脖子”技术,争当AR领域创新的领跑者……⑤青年兴则国家兴,青年强则国家强。⑥时代的进步,要求青年开阔的视野,创新的思维,自强不息,为国家和民族贡献自己的力量!

3.请仿照画波浪线的部分,在横线处补写一个句子,使上下文语意连贯。

4.上文中有一处语病和一处标点符号使用错误,请找出来并提出修改意见。

语病:第 句,修改意见: 。

标点:第 句,修改意见: .

5.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一项是( )

河南人的早餐,除了胡辣汤,还有一碗豆沫。 。 。 , 。 ,这就是“豆沫”了。豆沫已经有3 000多年的历史,被誉为“小吃中的活化石”。

①《史记·伯夷列传》载:武王已平殷乱,天下宗周,而伯夷、叔齐耻之,义不食周粟,隐于首阳山,采薇而食之

②他们隐居在首阳山上,靠采摘野菜充饥,最终兄弟俩都饿死了

③豆沫的起源,传说与商代的伯夷和叔齐有关

④武王平定殷的祸乱后,天下归周,伯夷、叔齐却视之为耻辱,坚持不吃周朝的粮食

⑤殷人感其气节,祭奠他们时把小米舂成粉,做成羹,放入青菜和捣碎的黄豆沫儿煮熟

A.①④②③⑤ B.③④②①⑤

C.①③④②⑤ D.③①④②⑤

6.下列文学、文化常识的表述无误的一项是( )

A.《孔乙己》选自鲁迅的小说集《呐喊》。《狂人日记》《藤野先生》《范爱农》等均选自他的散文集《朝花夕拾》。

B.小说的三要素是人物、情节和环境。小说的故事情节一般由开端、发展、高潮和结局四部分组成,是一篇小说的核心。

C.我国古代科举制度每三年举行一次全省的考试,叫“乡试”。考中的称为“举人”,第一名称“状元”。

D.“四书五经”中的“四书”指《论语》《孟子》《中庸》《大学》,“五经”指《诗》《书》《礼》《易》《春秋》。

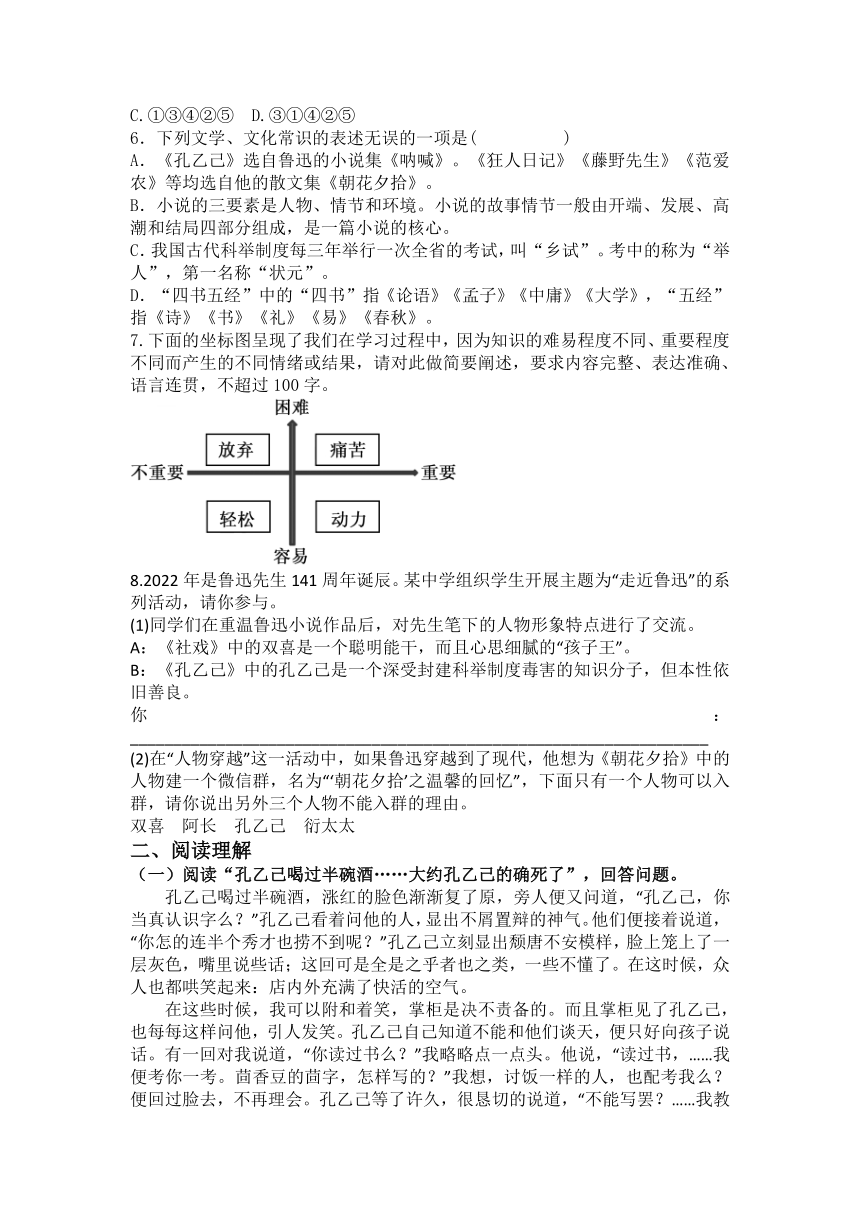

7.下面的坐标图呈现了我们在学习过程中,因为知识的难易程度不同、重要程度不同而产生的不同情绪或结果,请对此做简要阐述,要求内容完整、表达准确、语言连贯,不超过100字。

8.2022年是鲁迅先生141周年诞辰。某中学组织学生开展主题为“走近鲁迅”的系列活动,请你参与。

(1)同学们在重温鲁迅小说作品后,对先生笔下的人物形象特点进行了交流。

A:《社戏》中的双喜是一个聪明能干,而且心思细腻的“孩子王”。

B:《孔乙己》中的孔乙己是一个深受封建科举制度毒害的知识分子,但本性依旧善良。

你:___________________________________________________________________

(2)在“人物穿越”这一活动中,如果鲁迅穿越到了现代,他想为《朝花夕拾》中的人物建一个微信群,名为“‘朝花夕拾’之温馨的回忆”,下面只有一个人物可以入群,请你说出另外三个人物不能入群的理由。

双喜 阿长 孔乙己 衍太太

阅读理解

(一)阅读“孔乙己喝过半碗酒……大约孔乙己的确死了”,回答问题。

孔乙己喝过半碗酒,涨红的脸色渐渐复了原,旁人便又问道,“孔乙己,你当真认识字么?”孔乙己看着问他的人,显出不屑置辩的神气。他们便接着说道,“你怎的连半个秀才也捞不到呢?”孔乙己立刻显出颓唐不安模样,脸上笼上了一层灰色,嘴里说些话;这回可是全是之乎者也之类,一些不懂了。在这时候,众人也都哄笑起来:店内外充满了快活的空气。

在这些时候,我可以附和着笑,掌柜是决不责备的。而且掌柜见了孔乙己,也每每这样问他,引人发笑。孔乙己自己知道不能和他们谈天,便只好向孩子说话。有一回对我说道,“你读过书么?”我略略点一点头。他说,“读过书,……我便考你一考。茴香豆的茴字,怎样写的?”我想,讨饭一样的人,也配考我么?便回过脸去,不再理会。孔乙己等了许久,很恳切的说道,“不能写罢?……我教给你,记着!这些字应该记着。将来做掌柜的时候,写账要用。”我暗想我和掌柜的等级还很远呢,而且我们掌柜也从不将茴香豆上账;又好笑,又不耐烦,懒懒的答他道,“谁要你教,不是草头底下一个来回的回字么?”孔乙己显出极高兴的样子,将两个指头的长指甲敲着柜台,点头说,“对呀对呀!……回字有四样写法,你知道么?”我愈不耐烦了,努着嘴走远。孔乙己刚用指甲蘸了酒,想在柜上写字,见我毫不热心,便又叹一口气,显出极惋惜的样子。

“多乎哉 不多也。”

有几回,邻居孩子听得笑声,也赶热闹,围住了孔乙己。他便给他们一人一颗。孩子吃完豆,仍然不散,眼睛都望着碟子。孔乙己着了慌,伸开五指将碟子罩住,弯腰下去说道,“不多了,我已经不多了。”直起身又看一看豆,自己摇头说,“不多不多!多乎哉?不多也。”于是这一群孩子都在笑声里走散了。

孔乙己是这样的使人快活,可是没有他,别人也便这么过。

有一天,大约是中秋前的两三天,掌柜正在慢慢的结账,取下粉板,忽然说,“孔乙己长久没有来了。还欠十九个钱呢!”我才也觉得他的确长久没有来了。一个喝酒的人说道,“他怎么会来?……他打折了腿了。”掌柜说,“哦!”“他总仍旧是偷。这一回,是自己发昏,竟偷到丁举人家里去了。他家的东西,偷得的吗?”“后来怎么样?”“怎么样?先写服辩,后来是打,打了大半夜,再打折了腿。”“后来呢?”“后来打折了腿了。”“打折了怎样呢?”“怎样?……谁晓得?许是死了。”掌柜也不再问,仍然慢慢的算他的账。

中秋过后,秋风是一天凉比一天,看看将近初冬;我整天的靠着火,也须穿上棉袄了。一天的下半天,没有一个顾客,我正合了眼坐着。忽然间听得一个声音,“温一碗酒。”这声音虽然极低,却很耳熟。看时又全没有人。站起来向外一望,那孔乙己便在柜台下对了门槛坐着。他脸上黑而且瘦,已经不成样子;穿一件破夹袄,盘着两腿,下面垫一个蒲包,用草绳在肩上挂住;见了我,又说道,“温一碗酒。”掌柜也伸出头去,一面说,“孔乙己么?你还欠十九个钱呢!”孔乙己很颓唐的仰面答道,“这……下回还清罢。这一回是现钱,酒要好。”掌柜仍然同平常一样,笑着对他说,“孔乙己,你又偷了东西了!”但他这回却不十分分辩,单说了一句“不要取笑!”“取笑?要是不偷,怎么会打断腿?”孔乙己低声说道,“跌断,跌,跌……”他的眼色,很像恳求掌柜,不要再提。此时已经聚集了几个人,便和掌柜都笑了。我温了酒,端出去,放在门槛上。他从破衣袋里摸出四文大钱,放在我手里,见他满手是泥,原来他便用这手走来的。不一会,他喝完酒,便又在旁人的说笑声中,坐着用这手慢慢走去了。

自此以后,又长久没有看见孔乙己。到了年关,掌柜取下粉板说,“孔乙己还欠十九个钱呢!”到第二年的端午,又说“孔乙己还欠十九个钱呢!”到中秋可是没有说,再到年关也没有看见他。

我到现在终于没有见——大约孔乙己的确死了。

写于一九一八年冬

根据示例,概括选文所讲的事件。

示例:孔乙己教“我”写“茴”字

①孔乙己

②孔乙己

③孔乙己

10、在给孩子们分吃茴香豆这个情节上,作者运用了哪些描写方法来塑造孔乙己这个形象?表现了孔乙己怎样的性格特点?

11、有人认为,名家写文章也有失误的时候,比如本文结尾,鲁迅用词就出现了矛盾——“大约”和“的确”。你的同学小晋却不赞同这一说法,请你帮他说说不赞同的理由。

12、选文以小伙计“我”的视角叙述故事,有什么好处?

13、孔乙己的腿明明不是跌断的,他却说是跌断的,这说明了什么?

阅读下文,回答问题。

愿化泥土

巴金

近年来我非常想念家乡,大概是到了叶落归根的时候吧。

有一件事深深地印在我的脑子里,三年半了。我访问巴黎,在一位新认识的朋友家中吃晚饭。朋友是法籍华人,同法国小姐结了婚,家庭生活很幸福。我们在他家谈得畅快,过得愉快。可是告辞出门,我却摆脱不了这样一种想法:长期住在国外是不幸的事。一直到今天我还是这样想。几十年来有一根绳子牢牢地拴住我的心。一九二七年一月在上海上船去法国的时候,我在《海行杂记》中写道:“再见吧,我不幸的乡土哟!”一九七九年四月再访巴黎,住在凯旋门附近一家四星旅馆的四楼,早饭前我静静地坐在窗前扶手椅上,透过白纱窗帷看窗下安静的小巷,在这里我看到的不是巴黎的街景,却是北京的长安街和上海的淮海路,还有成都的街口有双眼井的那条小街……每天早晨都是这样,好像我每天回国一次去寻求养料。这是很自然的事。

我经常提到人民,他们是我所熟悉的数不清的平凡而善良的人。我就是在这些人中间成长的。我的正义、公道、平等的观念也是在门房和马房里培养起来的。我从许多被生活亏待了的人那里学到热爱生活、懂得生命的意义。越是不宽裕的人越慷慨,越是富足的人越吝啬。然而人类正是靠这种连续不断的慷慨的贡献而存在、而发展的。

近来我常常怀念六七十年前的往事。成都老公馆里马房和门房的景象,时时在我眼前出现。一盏烟灯,一床破席,讲不完的被损害、受侮辱的生活故事,忘不了的永远不变的结论:“人要忠心。”住在马房里的轿夫向着我这个地主的少爷打开了他们的心。老周感慨地说过:“我不光是抬轿子。只要对人有好处,就让大家踏着我走过去。”我躲在这个阴湿的没有马的马房里度过多少个夏日的夜晚和秋天的黄昏。

门房里听差的生活可能比轿夫的好一些,但好得也有限。在他们中间我感到舒畅、自然。后来回想,我接触到通过受苦而净化了的心灵就是从门房和马房里开始的。只有在十年动乱的“文革”期间,我才懂得了通过受苦净化心灵的意义。我的心常常回到门房里爱“清水”恨“浑水”的赵大爷、马房里的轿夫老周的身边。人已经不存在了,房屋也拆干净了。可是过去的发过光的东西,仍然在我心里发光。

现在我明白了,受苦是考验,是磨炼,是咬紧牙关挖掉自己心灵上的污点。它不是形式,不是装模作样。主要的是严肃地、认真地接受痛苦。“让一切都来吧,我能够忍受。”

我没有想到自己还要经受一次考验,我摔断了左腿。我没有能好好地过关。在病床上,在噩梦中,我一直为私心杂念所苦恼。以后怎样活下去?我不能回答这个问题。

漫长的不眠之夜仿佛一片茫茫的雾海,我多么想抓住一块木板浮到岸边。忽然我看见了透过浓雾射出来的亮光:那就是我回到了老公馆的马房和门房,我又看到了老周的黄瘦脸和赵大爷的大胡子。我发觉自己是在私心杂念的包围中,无法净化自己的心灵。门房里的瓦油灯和马房里的烟灯救了我,使我的心没有在雾海中沉下去。我终于记起来,那些“老师”教我的正是去掉私心和忘掉自己。被生活薄待的人会那样地热爱生活,跟他们比起来,我算得什么呢?我几百万字的著作还不及轿夫老周的四个字“人要忠心”。

我多么想再见到我童年时期的脚迹!我多么想回到我出生的故乡,摸一下我念念不忘的马房的泥土。可是我像一只给剪掉了翅膀的鸟,失去了飞翔的希望。我的脚不能动,我的心不能飞。我的思想……但是我的思想会冲破一切阻碍,会闯过一切难关,会到我怀念的一切地方,它们会像一股烈火把我的心烧成灰,使我的私心杂念化成灰烬。

我家乡的泥土,我祖国的土地,我永远同你们在一起接受阳光雨露,与花树、禾苗一同生长。

我唯一的心愿是:化作泥土,留在人们温暖的脚印里。

1983年6月29日

(选自《随想录》,有删节)

14.文章开头写访问法国的经历有什么作用?

15.理解文中两处加线句子的含意。

(1)可是过去的发过光的东西,仍然在我心里发光。

(2)漫长的不眠之夜仿佛一片茫茫的雾海,我多么想抓住一块木板浮到岸边。

16.童年的门房和马房生活给作者的人生带来怎样的影响?请结合文本简要概括。

17.标题“愿化泥土”蕴含了作者怎样的心想情感?请结合文本简要分析。

、阅读下文,回答问题。

酒爷

冯连才

①街上的大人和孩子,熟悉的和陌生的人都称他为“酒爷”。时间一长,他的真实姓名都被人们忘记了。实际上他是个剃头匠,真名叫王全,就住在我家西边一里多地外的下坡村。

②剃头挑子一头热:一头挑着铜脸盆和炭火,一头挑着板凳。街上的人没有不认识他的。

③摊子支起来,他不叫不喊,往板凳上一坐,掏出那个油腻的旱烟袋荷包,往那个铜烟袋锅里撮了一袋早烟,按实,用火柴点着吸起来,等着第一个顾客来临。他立的规矩是,第一个来的不收费。同时要求自己每天要理66个人(因为他相信六六大顺),少一个不收摊儿,多一个不理。他从不走街串巷,在街上坐等活儿就够。他老幼不欺,从不糊弄和敷衍。不做广告,没有招牌。有钱的就给,没带钱的可以赊账。一袋烟工夫,“活儿”准自动上门来。他讲吃不讲穿,喝酒必就菜,起码得有花生米、酱牛肉等,混得一肚子好杂碎。别看他穿得邋遢,人们都不嫌弃,因为他手艺超群,在杨镇街上是一绝。推子和刀子在他手里摆弄得滴溜溜转,说剃头给你头剃得锃光瓦亮,三五天也摸不着头发茬子。那剃头刀子磨得就像是拉空气一下也得有个大口子出血。剃光头的人将头扎在他的铜盆里用热水洗净,将肥皂沫涂满头发,稍待片刻,他将剃头刀在鐾皮上鐾①几下,就开始在顾客头上从前往后“唰唰唰”地剃下去。其动作之敏捷就像合上眼睛干活儿也能八九不离十,他将剩下的头发和肥皂沫一起甩在地上,再剃第二刀。直到顾客头上发光发亮,他用湿毛巾把人家脑袋擦干净,把胡须和耳毛刮干净,才算完成。

④他醉过,但没有摔过。

⑤我小时候推头都找他。剃也舒服,推也舒服。他把理发当作一门真正的手艺。他的眼睛里始终是朴实而严肃的眼神。他的职业就是理发,他很贫穷。除了喝酒解闷儿,他没有其他嗜好。那时叫推头或剃头,都有讲究。推头的多是分头,年轻人和学生居多;剃头的是光头,多是农民或老年人。他的拿手戏就是剃光头。这是他学手艺时,得到的一手绝技。那时是用冬瓜练手,师傅要他剃冬瓜毛,不许碰破一点儿冬瓜皮,为这他没少挨师傅的训斥和敲打。

⑥他一辈子未婚,一人吃饱了一家子不饿。什么猫了狗了都没有,里外除了影子形影不离,就是剃头挑子。剃头挣俩钱,在街上喝得烂醉。我见他收活儿后担着剃头挑子左右摇晃,从我家房后老爷庙胡同往西穿过时那种状态,让我不明所以。

⑦回家的路上,他走到水簸箕上,歪歪斜斜地挑着剃头挑子,扁担在他肩上颤悠悠的也滑不下来,像现代人跳街舞。我们小孩子都躲得远远地发笑,用奇怪的眼神盯着他看。

⑧他从早到晚在街上给别人理发,从来不给自己留吃饭时间,为凑“六六大顺”经常饥肠辘辘,把酒当饭吃,家里不生火。虽然给别人理得一头好发,但不知道他是怎么活过来的。

⑨后来,他的生意大不如前了,一年比一年冷清,因为留分头的人多了,剃光头的人少了。哪怕头上只有几根头发,也要“地方支持中央”式地留下,一刮风就像稻草一样东倒西歪,却不肯剃光头了。况且,自从有人发明了电推子,他的生意就更难做了。手艺无用场,他心里不是滋味,用酒浇愁。当生活步步紧逼得他改行时,他也理解了生活是不讲理的,没有公平合理可言。他也没有等到命运改变的那一天。

⑩后来,再也没见到酒爷的理发摊儿出现在街上,也不知道他的日子是怎么过的。再后来,听说他默默地走了,那副剃头挑子,在他居住的空荡荡的院子里落满了灰尘。

【注释】①鐾(bèi):用刀的刃部在布、皮、石头等上面反复摩擦几下,使锋利。

18.酒爷是一个怎样的人物形象?请结合文章内容分析。

19.请从描写的角度赏析第③段画线的句子。※

他将剃头刀在鐾皮上鐾几下,就开始在顾客头上从前往后“唰唰唰”地剃下去。

20.第⑤段画线句运用了哪种记叙顺序?有什么作用?

21、12.比较阅读是一个好的学习方法。文章第⑦段画线句和【链接材料】都写到了“笑”,请分析它们在写法上的相同点和作用上的不同点。

【链接材料】孔乙己着了慌,伸开五指将碟子罩住,弯腰下去说道:“不多了,我已经不多了。”直起身又看一看豆,自己摇头说:“不多不多!多乎哉?不多也。”于是这一群孩子都在笑声里走散了。

(鲁迅《孔乙己》)

答案

1、D 2.D 3.自强不息是响亮的小号 能吹奏出激动人心的旋律 4.⑥ 去掉“开阔的视野,创新的思维”中的两个“的” ④ 将“扬威世界”后的逗号改为分号。5.D 6.D

7.示例:当我们所学的知识非常重要而又很困难时,我们会感觉痛苦;当这些知识非常困难但不重要时,我们往往会想放弃;当这些知识不重要又不困难时,我们会感觉轻松;当这些知识非常重要又很容易时,我们会产生动力。

8.(1)《故乡》中的成年闰土深受封建礼教的压迫,成为了精神麻木的农民典型。

(2)双喜、孔乙己不能入群,因为他们是小说集《呐喊》中的人物;衍太太不能入群,衍太太和蔼可亲的外表下,隐藏着坏心眼,因为她对孩子们的危险或不良行为进行“鼓励”,不懂事的孩子们才喜欢她。

9.①给孩子们吃茴香豆 ②被打 ③最后一次来酒店喝酒

10、从动作、神态、语言三个方面描写了孔乙己给孩子们分吃茴香豆的情景,表现了孔乙己善良、迂腐,受到成人世界排斥的特点。

11、因为没有确凿的根据,只是估计,所以用“大约”;又因为“到现在终于没有见”,在那样冷酷无情的社会中,孔乙己肯定活不下去,所以用“的确”表示猜测的结论。

12、选文以一个不谙世事的酒店小伙计的口吻,不动声色地讲述着孔乙己的凄惨遭遇,貌似平淡轻松,实则蕴含着深刻的批判力量。经过二十多年的世事变迁,当年的小伙计早已人到中年,却仍然对穷困潦倒的孔乙己及自己当时对待孔乙己的态度念念不忘,其中复杂的心情是可想而知的。但作者写作时又隐藏了小伙计内心的真实想法,只以一种含蓄平淡的口吻娓娓道来,增添了文章的艺术魅力。

13、孔乙己因偷东西被打折了腿,他却用“跌断”来遮掩,这恰好体现了他死要面子的性格特点。

14.①内容上:叙写作者认为长期住在国外是不幸的事,表达了作者虽然身处异国,却仍深深地眷恋着祖国故土的真挚情感;②结构上:引出下文作者对往事的追忆,为后面的抒情议论作铺垫。

15.(1)故土人民热爱生活、内心纯净的品质一直影响着我,鼓舞着我。(2)我被私心杂念所包围,迫切希望得到指引来摆脱苦恼,净化心灵。

16.①培养了正义、公道、平等的观念;②学到了热爱生活、懂得生命的意义;③感悟到“人要忠心”的教诲;④懂得了受苦可以净化心灵的道理。

17.①对祖国、家乡的眷恋挚爱;②对生活在社会底层平凡而纯净的人们的感激与赞美;③对做一个热爱生活、忠心耿耿、心灵纯净的人的渴望与追求。

18、①酒爷是一个坚持原则的人。他“每天要理66个人(因为他相信六六大顺),少一个不收摊儿,多一个不理”。②酒爷是一个手艺超群的人。剃好的头“三五天也摸不着头发茬子”。③酒爷爱喝酒。“他讲吃不讲穿,喝酒必就菜”。④酒爷是一个热爱本职工作的人。“他把理发当作一门真正的手艺”。⑤酒爷为人善良,认真负责。“他老幼不欺,从不糊弄和敷衍”。

19、动作描写。表现了酒爷剃头动作的熟练。

20、插叙。说明酒爷学艺时师傅的严苛,交代了酒爷技艺高超的缘由。

21、都运用了侧面描写。文章第⑦段画线句通过孩子的笑,从侧面表现了酒爷喝醉酒时状态的好笑,突出了酒爷不会生活的一面。链接材料通过写孩子的笑,从侧面表现了孔乙己的迂腐,突出了人与人之间的冷漠。

积累与运用

1.下列加点字的读音和词语书写全部正确的一项是( )

A.荤菜(hūn) 笔砚(yàn) 间或(jiān) 乱篷篷(péng)

B.侍候(sì) 婉惜(wǎn) 门槛(kǎn) 唠唠叨叨(láo)

C.辍号(chuò) 夹袄(ǎo) 踱进(dù) 缠夹不清(chán)

D.伤疤(bā) 窃书 (qiè) 羼水(chàn) 不屑置辩(xiè)

2.依次填入下列横线处的词语,最恰当的一项是( )

(1)只有穿长衫的,才________进店面隔壁的房子里。

(2)他从破衣袋里________出四文大钱,放在我手里。

(3)孔乙己着了慌,伸开五指将碟子________住。

(4)(孔乙己)穿一件破夹袄,盘着两腿,下面垫一个蒲包,用草绳在肩上________住。

A. 迈 排 罩 系 B.踱 排 笼 系

C.迈 摸 笼 挂 D.踱 摸 罩 挂

下面是小文同学写的演讲稿《做自强不息的奋进者》的部分内容。请你阅读后完成后面小题。

①自强不息是激昂的音符,能谱写出催人奋进的乐章; , 。②古人说:“天行健,君子以自强不息。”③从“卧薪尝胆”“悬梁刺股”到“为中华之崛起而读书”,泱泱华夏,自强自立之君子比比皆是。

④新时代的青年,有的为国立“芯”,让超级计算机的“中国速度”扬威世界,有的攻坚“卡脖子”技术,争当AR领域创新的领跑者……⑤青年兴则国家兴,青年强则国家强。⑥时代的进步,要求青年开阔的视野,创新的思维,自强不息,为国家和民族贡献自己的力量!

3.请仿照画波浪线的部分,在横线处补写一个句子,使上下文语意连贯。

4.上文中有一处语病和一处标点符号使用错误,请找出来并提出修改意见。

语病:第 句,修改意见: 。

标点:第 句,修改意见: .

5.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一项是( )

河南人的早餐,除了胡辣汤,还有一碗豆沫。 。 。 , 。 ,这就是“豆沫”了。豆沫已经有3 000多年的历史,被誉为“小吃中的活化石”。

①《史记·伯夷列传》载:武王已平殷乱,天下宗周,而伯夷、叔齐耻之,义不食周粟,隐于首阳山,采薇而食之

②他们隐居在首阳山上,靠采摘野菜充饥,最终兄弟俩都饿死了

③豆沫的起源,传说与商代的伯夷和叔齐有关

④武王平定殷的祸乱后,天下归周,伯夷、叔齐却视之为耻辱,坚持不吃周朝的粮食

⑤殷人感其气节,祭奠他们时把小米舂成粉,做成羹,放入青菜和捣碎的黄豆沫儿煮熟

A.①④②③⑤ B.③④②①⑤

C.①③④②⑤ D.③①④②⑤

6.下列文学、文化常识的表述无误的一项是( )

A.《孔乙己》选自鲁迅的小说集《呐喊》。《狂人日记》《藤野先生》《范爱农》等均选自他的散文集《朝花夕拾》。

B.小说的三要素是人物、情节和环境。小说的故事情节一般由开端、发展、高潮和结局四部分组成,是一篇小说的核心。

C.我国古代科举制度每三年举行一次全省的考试,叫“乡试”。考中的称为“举人”,第一名称“状元”。

D.“四书五经”中的“四书”指《论语》《孟子》《中庸》《大学》,“五经”指《诗》《书》《礼》《易》《春秋》。

7.下面的坐标图呈现了我们在学习过程中,因为知识的难易程度不同、重要程度不同而产生的不同情绪或结果,请对此做简要阐述,要求内容完整、表达准确、语言连贯,不超过100字。

8.2022年是鲁迅先生141周年诞辰。某中学组织学生开展主题为“走近鲁迅”的系列活动,请你参与。

(1)同学们在重温鲁迅小说作品后,对先生笔下的人物形象特点进行了交流。

A:《社戏》中的双喜是一个聪明能干,而且心思细腻的“孩子王”。

B:《孔乙己》中的孔乙己是一个深受封建科举制度毒害的知识分子,但本性依旧善良。

你:___________________________________________________________________

(2)在“人物穿越”这一活动中,如果鲁迅穿越到了现代,他想为《朝花夕拾》中的人物建一个微信群,名为“‘朝花夕拾’之温馨的回忆”,下面只有一个人物可以入群,请你说出另外三个人物不能入群的理由。

双喜 阿长 孔乙己 衍太太

阅读理解

(一)阅读“孔乙己喝过半碗酒……大约孔乙己的确死了”,回答问题。

孔乙己喝过半碗酒,涨红的脸色渐渐复了原,旁人便又问道,“孔乙己,你当真认识字么?”孔乙己看着问他的人,显出不屑置辩的神气。他们便接着说道,“你怎的连半个秀才也捞不到呢?”孔乙己立刻显出颓唐不安模样,脸上笼上了一层灰色,嘴里说些话;这回可是全是之乎者也之类,一些不懂了。在这时候,众人也都哄笑起来:店内外充满了快活的空气。

在这些时候,我可以附和着笑,掌柜是决不责备的。而且掌柜见了孔乙己,也每每这样问他,引人发笑。孔乙己自己知道不能和他们谈天,便只好向孩子说话。有一回对我说道,“你读过书么?”我略略点一点头。他说,“读过书,……我便考你一考。茴香豆的茴字,怎样写的?”我想,讨饭一样的人,也配考我么?便回过脸去,不再理会。孔乙己等了许久,很恳切的说道,“不能写罢?……我教给你,记着!这些字应该记着。将来做掌柜的时候,写账要用。”我暗想我和掌柜的等级还很远呢,而且我们掌柜也从不将茴香豆上账;又好笑,又不耐烦,懒懒的答他道,“谁要你教,不是草头底下一个来回的回字么?”孔乙己显出极高兴的样子,将两个指头的长指甲敲着柜台,点头说,“对呀对呀!……回字有四样写法,你知道么?”我愈不耐烦了,努着嘴走远。孔乙己刚用指甲蘸了酒,想在柜上写字,见我毫不热心,便又叹一口气,显出极惋惜的样子。

“多乎哉 不多也。”

有几回,邻居孩子听得笑声,也赶热闹,围住了孔乙己。他便给他们一人一颗。孩子吃完豆,仍然不散,眼睛都望着碟子。孔乙己着了慌,伸开五指将碟子罩住,弯腰下去说道,“不多了,我已经不多了。”直起身又看一看豆,自己摇头说,“不多不多!多乎哉?不多也。”于是这一群孩子都在笑声里走散了。

孔乙己是这样的使人快活,可是没有他,别人也便这么过。

有一天,大约是中秋前的两三天,掌柜正在慢慢的结账,取下粉板,忽然说,“孔乙己长久没有来了。还欠十九个钱呢!”我才也觉得他的确长久没有来了。一个喝酒的人说道,“他怎么会来?……他打折了腿了。”掌柜说,“哦!”“他总仍旧是偷。这一回,是自己发昏,竟偷到丁举人家里去了。他家的东西,偷得的吗?”“后来怎么样?”“怎么样?先写服辩,后来是打,打了大半夜,再打折了腿。”“后来呢?”“后来打折了腿了。”“打折了怎样呢?”“怎样?……谁晓得?许是死了。”掌柜也不再问,仍然慢慢的算他的账。

中秋过后,秋风是一天凉比一天,看看将近初冬;我整天的靠着火,也须穿上棉袄了。一天的下半天,没有一个顾客,我正合了眼坐着。忽然间听得一个声音,“温一碗酒。”这声音虽然极低,却很耳熟。看时又全没有人。站起来向外一望,那孔乙己便在柜台下对了门槛坐着。他脸上黑而且瘦,已经不成样子;穿一件破夹袄,盘着两腿,下面垫一个蒲包,用草绳在肩上挂住;见了我,又说道,“温一碗酒。”掌柜也伸出头去,一面说,“孔乙己么?你还欠十九个钱呢!”孔乙己很颓唐的仰面答道,“这……下回还清罢。这一回是现钱,酒要好。”掌柜仍然同平常一样,笑着对他说,“孔乙己,你又偷了东西了!”但他这回却不十分分辩,单说了一句“不要取笑!”“取笑?要是不偷,怎么会打断腿?”孔乙己低声说道,“跌断,跌,跌……”他的眼色,很像恳求掌柜,不要再提。此时已经聚集了几个人,便和掌柜都笑了。我温了酒,端出去,放在门槛上。他从破衣袋里摸出四文大钱,放在我手里,见他满手是泥,原来他便用这手走来的。不一会,他喝完酒,便又在旁人的说笑声中,坐着用这手慢慢走去了。

自此以后,又长久没有看见孔乙己。到了年关,掌柜取下粉板说,“孔乙己还欠十九个钱呢!”到第二年的端午,又说“孔乙己还欠十九个钱呢!”到中秋可是没有说,再到年关也没有看见他。

我到现在终于没有见——大约孔乙己的确死了。

写于一九一八年冬

根据示例,概括选文所讲的事件。

示例:孔乙己教“我”写“茴”字

①孔乙己

②孔乙己

③孔乙己

10、在给孩子们分吃茴香豆这个情节上,作者运用了哪些描写方法来塑造孔乙己这个形象?表现了孔乙己怎样的性格特点?

11、有人认为,名家写文章也有失误的时候,比如本文结尾,鲁迅用词就出现了矛盾——“大约”和“的确”。你的同学小晋却不赞同这一说法,请你帮他说说不赞同的理由。

12、选文以小伙计“我”的视角叙述故事,有什么好处?

13、孔乙己的腿明明不是跌断的,他却说是跌断的,这说明了什么?

阅读下文,回答问题。

愿化泥土

巴金

近年来我非常想念家乡,大概是到了叶落归根的时候吧。

有一件事深深地印在我的脑子里,三年半了。我访问巴黎,在一位新认识的朋友家中吃晚饭。朋友是法籍华人,同法国小姐结了婚,家庭生活很幸福。我们在他家谈得畅快,过得愉快。可是告辞出门,我却摆脱不了这样一种想法:长期住在国外是不幸的事。一直到今天我还是这样想。几十年来有一根绳子牢牢地拴住我的心。一九二七年一月在上海上船去法国的时候,我在《海行杂记》中写道:“再见吧,我不幸的乡土哟!”一九七九年四月再访巴黎,住在凯旋门附近一家四星旅馆的四楼,早饭前我静静地坐在窗前扶手椅上,透过白纱窗帷看窗下安静的小巷,在这里我看到的不是巴黎的街景,却是北京的长安街和上海的淮海路,还有成都的街口有双眼井的那条小街……每天早晨都是这样,好像我每天回国一次去寻求养料。这是很自然的事。

我经常提到人民,他们是我所熟悉的数不清的平凡而善良的人。我就是在这些人中间成长的。我的正义、公道、平等的观念也是在门房和马房里培养起来的。我从许多被生活亏待了的人那里学到热爱生活、懂得生命的意义。越是不宽裕的人越慷慨,越是富足的人越吝啬。然而人类正是靠这种连续不断的慷慨的贡献而存在、而发展的。

近来我常常怀念六七十年前的往事。成都老公馆里马房和门房的景象,时时在我眼前出现。一盏烟灯,一床破席,讲不完的被损害、受侮辱的生活故事,忘不了的永远不变的结论:“人要忠心。”住在马房里的轿夫向着我这个地主的少爷打开了他们的心。老周感慨地说过:“我不光是抬轿子。只要对人有好处,就让大家踏着我走过去。”我躲在这个阴湿的没有马的马房里度过多少个夏日的夜晚和秋天的黄昏。

门房里听差的生活可能比轿夫的好一些,但好得也有限。在他们中间我感到舒畅、自然。后来回想,我接触到通过受苦而净化了的心灵就是从门房和马房里开始的。只有在十年动乱的“文革”期间,我才懂得了通过受苦净化心灵的意义。我的心常常回到门房里爱“清水”恨“浑水”的赵大爷、马房里的轿夫老周的身边。人已经不存在了,房屋也拆干净了。可是过去的发过光的东西,仍然在我心里发光。

现在我明白了,受苦是考验,是磨炼,是咬紧牙关挖掉自己心灵上的污点。它不是形式,不是装模作样。主要的是严肃地、认真地接受痛苦。“让一切都来吧,我能够忍受。”

我没有想到自己还要经受一次考验,我摔断了左腿。我没有能好好地过关。在病床上,在噩梦中,我一直为私心杂念所苦恼。以后怎样活下去?我不能回答这个问题。

漫长的不眠之夜仿佛一片茫茫的雾海,我多么想抓住一块木板浮到岸边。忽然我看见了透过浓雾射出来的亮光:那就是我回到了老公馆的马房和门房,我又看到了老周的黄瘦脸和赵大爷的大胡子。我发觉自己是在私心杂念的包围中,无法净化自己的心灵。门房里的瓦油灯和马房里的烟灯救了我,使我的心没有在雾海中沉下去。我终于记起来,那些“老师”教我的正是去掉私心和忘掉自己。被生活薄待的人会那样地热爱生活,跟他们比起来,我算得什么呢?我几百万字的著作还不及轿夫老周的四个字“人要忠心”。

我多么想再见到我童年时期的脚迹!我多么想回到我出生的故乡,摸一下我念念不忘的马房的泥土。可是我像一只给剪掉了翅膀的鸟,失去了飞翔的希望。我的脚不能动,我的心不能飞。我的思想……但是我的思想会冲破一切阻碍,会闯过一切难关,会到我怀念的一切地方,它们会像一股烈火把我的心烧成灰,使我的私心杂念化成灰烬。

我家乡的泥土,我祖国的土地,我永远同你们在一起接受阳光雨露,与花树、禾苗一同生长。

我唯一的心愿是:化作泥土,留在人们温暖的脚印里。

1983年6月29日

(选自《随想录》,有删节)

14.文章开头写访问法国的经历有什么作用?

15.理解文中两处加线句子的含意。

(1)可是过去的发过光的东西,仍然在我心里发光。

(2)漫长的不眠之夜仿佛一片茫茫的雾海,我多么想抓住一块木板浮到岸边。

16.童年的门房和马房生活给作者的人生带来怎样的影响?请结合文本简要概括。

17.标题“愿化泥土”蕴含了作者怎样的心想情感?请结合文本简要分析。

、阅读下文,回答问题。

酒爷

冯连才

①街上的大人和孩子,熟悉的和陌生的人都称他为“酒爷”。时间一长,他的真实姓名都被人们忘记了。实际上他是个剃头匠,真名叫王全,就住在我家西边一里多地外的下坡村。

②剃头挑子一头热:一头挑着铜脸盆和炭火,一头挑着板凳。街上的人没有不认识他的。

③摊子支起来,他不叫不喊,往板凳上一坐,掏出那个油腻的旱烟袋荷包,往那个铜烟袋锅里撮了一袋早烟,按实,用火柴点着吸起来,等着第一个顾客来临。他立的规矩是,第一个来的不收费。同时要求自己每天要理66个人(因为他相信六六大顺),少一个不收摊儿,多一个不理。他从不走街串巷,在街上坐等活儿就够。他老幼不欺,从不糊弄和敷衍。不做广告,没有招牌。有钱的就给,没带钱的可以赊账。一袋烟工夫,“活儿”准自动上门来。他讲吃不讲穿,喝酒必就菜,起码得有花生米、酱牛肉等,混得一肚子好杂碎。别看他穿得邋遢,人们都不嫌弃,因为他手艺超群,在杨镇街上是一绝。推子和刀子在他手里摆弄得滴溜溜转,说剃头给你头剃得锃光瓦亮,三五天也摸不着头发茬子。那剃头刀子磨得就像是拉空气一下也得有个大口子出血。剃光头的人将头扎在他的铜盆里用热水洗净,将肥皂沫涂满头发,稍待片刻,他将剃头刀在鐾皮上鐾①几下,就开始在顾客头上从前往后“唰唰唰”地剃下去。其动作之敏捷就像合上眼睛干活儿也能八九不离十,他将剩下的头发和肥皂沫一起甩在地上,再剃第二刀。直到顾客头上发光发亮,他用湿毛巾把人家脑袋擦干净,把胡须和耳毛刮干净,才算完成。

④他醉过,但没有摔过。

⑤我小时候推头都找他。剃也舒服,推也舒服。他把理发当作一门真正的手艺。他的眼睛里始终是朴实而严肃的眼神。他的职业就是理发,他很贫穷。除了喝酒解闷儿,他没有其他嗜好。那时叫推头或剃头,都有讲究。推头的多是分头,年轻人和学生居多;剃头的是光头,多是农民或老年人。他的拿手戏就是剃光头。这是他学手艺时,得到的一手绝技。那时是用冬瓜练手,师傅要他剃冬瓜毛,不许碰破一点儿冬瓜皮,为这他没少挨师傅的训斥和敲打。

⑥他一辈子未婚,一人吃饱了一家子不饿。什么猫了狗了都没有,里外除了影子形影不离,就是剃头挑子。剃头挣俩钱,在街上喝得烂醉。我见他收活儿后担着剃头挑子左右摇晃,从我家房后老爷庙胡同往西穿过时那种状态,让我不明所以。

⑦回家的路上,他走到水簸箕上,歪歪斜斜地挑着剃头挑子,扁担在他肩上颤悠悠的也滑不下来,像现代人跳街舞。我们小孩子都躲得远远地发笑,用奇怪的眼神盯着他看。

⑧他从早到晚在街上给别人理发,从来不给自己留吃饭时间,为凑“六六大顺”经常饥肠辘辘,把酒当饭吃,家里不生火。虽然给别人理得一头好发,但不知道他是怎么活过来的。

⑨后来,他的生意大不如前了,一年比一年冷清,因为留分头的人多了,剃光头的人少了。哪怕头上只有几根头发,也要“地方支持中央”式地留下,一刮风就像稻草一样东倒西歪,却不肯剃光头了。况且,自从有人发明了电推子,他的生意就更难做了。手艺无用场,他心里不是滋味,用酒浇愁。当生活步步紧逼得他改行时,他也理解了生活是不讲理的,没有公平合理可言。他也没有等到命运改变的那一天。

⑩后来,再也没见到酒爷的理发摊儿出现在街上,也不知道他的日子是怎么过的。再后来,听说他默默地走了,那副剃头挑子,在他居住的空荡荡的院子里落满了灰尘。

【注释】①鐾(bèi):用刀的刃部在布、皮、石头等上面反复摩擦几下,使锋利。

18.酒爷是一个怎样的人物形象?请结合文章内容分析。

19.请从描写的角度赏析第③段画线的句子。※

他将剃头刀在鐾皮上鐾几下,就开始在顾客头上从前往后“唰唰唰”地剃下去。

20.第⑤段画线句运用了哪种记叙顺序?有什么作用?

21、12.比较阅读是一个好的学习方法。文章第⑦段画线句和【链接材料】都写到了“笑”,请分析它们在写法上的相同点和作用上的不同点。

【链接材料】孔乙己着了慌,伸开五指将碟子罩住,弯腰下去说道:“不多了,我已经不多了。”直起身又看一看豆,自己摇头说:“不多不多!多乎哉?不多也。”于是这一群孩子都在笑声里走散了。

(鲁迅《孔乙己》)

答案

1、D 2.D 3.自强不息是响亮的小号 能吹奏出激动人心的旋律 4.⑥ 去掉“开阔的视野,创新的思维”中的两个“的” ④ 将“扬威世界”后的逗号改为分号。5.D 6.D

7.示例:当我们所学的知识非常重要而又很困难时,我们会感觉痛苦;当这些知识非常困难但不重要时,我们往往会想放弃;当这些知识不重要又不困难时,我们会感觉轻松;当这些知识非常重要又很容易时,我们会产生动力。

8.(1)《故乡》中的成年闰土深受封建礼教的压迫,成为了精神麻木的农民典型。

(2)双喜、孔乙己不能入群,因为他们是小说集《呐喊》中的人物;衍太太不能入群,衍太太和蔼可亲的外表下,隐藏着坏心眼,因为她对孩子们的危险或不良行为进行“鼓励”,不懂事的孩子们才喜欢她。

9.①给孩子们吃茴香豆 ②被打 ③最后一次来酒店喝酒

10、从动作、神态、语言三个方面描写了孔乙己给孩子们分吃茴香豆的情景,表现了孔乙己善良、迂腐,受到成人世界排斥的特点。

11、因为没有确凿的根据,只是估计,所以用“大约”;又因为“到现在终于没有见”,在那样冷酷无情的社会中,孔乙己肯定活不下去,所以用“的确”表示猜测的结论。

12、选文以一个不谙世事的酒店小伙计的口吻,不动声色地讲述着孔乙己的凄惨遭遇,貌似平淡轻松,实则蕴含着深刻的批判力量。经过二十多年的世事变迁,当年的小伙计早已人到中年,却仍然对穷困潦倒的孔乙己及自己当时对待孔乙己的态度念念不忘,其中复杂的心情是可想而知的。但作者写作时又隐藏了小伙计内心的真实想法,只以一种含蓄平淡的口吻娓娓道来,增添了文章的艺术魅力。

13、孔乙己因偷东西被打折了腿,他却用“跌断”来遮掩,这恰好体现了他死要面子的性格特点。

14.①内容上:叙写作者认为长期住在国外是不幸的事,表达了作者虽然身处异国,却仍深深地眷恋着祖国故土的真挚情感;②结构上:引出下文作者对往事的追忆,为后面的抒情议论作铺垫。

15.(1)故土人民热爱生活、内心纯净的品质一直影响着我,鼓舞着我。(2)我被私心杂念所包围,迫切希望得到指引来摆脱苦恼,净化心灵。

16.①培养了正义、公道、平等的观念;②学到了热爱生活、懂得生命的意义;③感悟到“人要忠心”的教诲;④懂得了受苦可以净化心灵的道理。

17.①对祖国、家乡的眷恋挚爱;②对生活在社会底层平凡而纯净的人们的感激与赞美;③对做一个热爱生活、忠心耿耿、心灵纯净的人的渴望与追求。

18、①酒爷是一个坚持原则的人。他“每天要理66个人(因为他相信六六大顺),少一个不收摊儿,多一个不理”。②酒爷是一个手艺超群的人。剃好的头“三五天也摸不着头发茬子”。③酒爷爱喝酒。“他讲吃不讲穿,喝酒必就菜”。④酒爷是一个热爱本职工作的人。“他把理发当作一门真正的手艺”。⑤酒爷为人善良,认真负责。“他老幼不欺,从不糊弄和敷衍”。

19、动作描写。表现了酒爷剃头动作的熟练。

20、插叙。说明酒爷学艺时师傅的严苛,交代了酒爷技艺高超的缘由。

21、都运用了侧面描写。文章第⑦段画线句通过孩子的笑,从侧面表现了酒爷喝醉酒时状态的好笑,突出了酒爷不会生活的一面。链接材料通过写孩子的笑,从侧面表现了孔乙己的迂腐,突出了人与人之间的冷漠。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读