第5课 大自然的语言 练习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 第5课 大自然的语言 练习题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 279.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-07 12:48:07 | ||

图片预览

文档简介

统编版语文八年级下册第5课大自然的语言练习题(含答案)

积累与运用

1.下列字音及词语书写全部正确的一项是( )

A.耕地(ɡēnɡ) 翩然(piān) 孕育(yùn) 娓娓道来(wěi)

B.萌发(ménɡ) 农谚(yàn) 延迟(yán) 消声匿迹(nuò)

C.簌簌(sù) 丘陵(línɡ) 物候(hóu) 冰雪熔化(rónɡ)

D.连翘(qiào) 差别(chā) 海棠(tánɡ) 草长莺飞(zhǎnɡ)

2.下列词语中没有错别字的一项是( )

A.次第 起源 北燕南飞

B.纬度 侯鸟 周而复始

C.刺槐 晴朗 冰雪融化

D.采集 悬殊 草木容枯

3.下列句子中加点词语使用有误的一项是( )

A.如今,曾在新闻历史上产生过革命性作用的电报近乎销声匿迹了。

B.春到北京,历代的文人墨客更是不惜笔墨描绘草长莺飞的古城春景。

C.季节的春夏秋冬,植物的生长荣枯,周而复始,年年如此。

D.近日,日本在阁僚会议上决定:要将福岛核污水排入太平洋,

这一举动令人叹为观止。

4.下列各句没有语病的一项是( )

A.通过学习《大自然的语言》,使我对物候现象有了科学的认识。

B.全球变暖的直接诱因是温室气体排放量居高不下所造成的。

C.二十四节气综合了天文、物候、农业气象的经验,是中国传统历法体系及相关实践活动的重要组成部分,在国际气象界被举为“中国第五大发明”。

D.正常的物候,决定着农作物生长的好坏。

5.下列句子中的标点符号使用正确的一项是( )

A.读了《大自然的语言》这篇文章,我终于弄清了物候现象的来临决定于哪些因素?

B.我国的四大发明——火药、活字印刷术、指南针、造纸术对世界历史的发展有重大的贡献。

C.“听着,朋友,”他说:“你丑得可爱,连我都禁不住要喜欢你了。”

D.做月饼、猜灯谜、赏晚会……等中秋佳节来临,各地举办精彩纷呈的文化活动。

6.下列句子顺序排列正确的一项是( )

①据推算,我国种大豆的历史至少有四五千年了。

②我国是大豆的起源地。

③古代把大豆叫作“菽”,秦汉以后逐渐用“豆”字代替“菽”字。

④在许多新石器时代遗址中,都发现了大豆的残留印痕。

⑤许多古书中也有关于大豆的记载。

⑥也是世界上栽培大豆历史最悠久的国家。

A.②⑥④⑤③① B.①③⑤④②⑥ C.②⑥⑤③④① D.①⑤③④②⑥

7.对下列各句使用的说明方法判断有误的一项是( )

A.物候学记录植物的生长荣枯,动物的养育往来,如桃花开、燕子来等自然现象,从而了解随着时节推移的气候变化和这种变化对动植物的影响。(举例子)

B.物候观测使用的是“活的仪器”,是活生生的生物。(打比方)

C.这些自然现象,我国古代劳动人民称它为物候。(下定义)

D.在春天,早春跟晚春也不相同。如在早春三四月间,南京桃花要比北京早开二十天,但是到晚春五月初,南京刺槐开花只比北京早十天。 (举例子)

8.为了更好地了解物候知识,学校开展了一系列综合实践活动。作为活动的参与者之一,你也一定乐在其中。

(1)【活动一:创意设计】请你为这次活动拟一个有创意的标语。

(2)【活动二:妙笔生花】请根据你所了解的物候知识,模仿“杏花开了,就好像大自然在传语要赶快耕地;桃花开了,又好像在暗示要赶快种谷子”的修辞特点,再写一个句子。

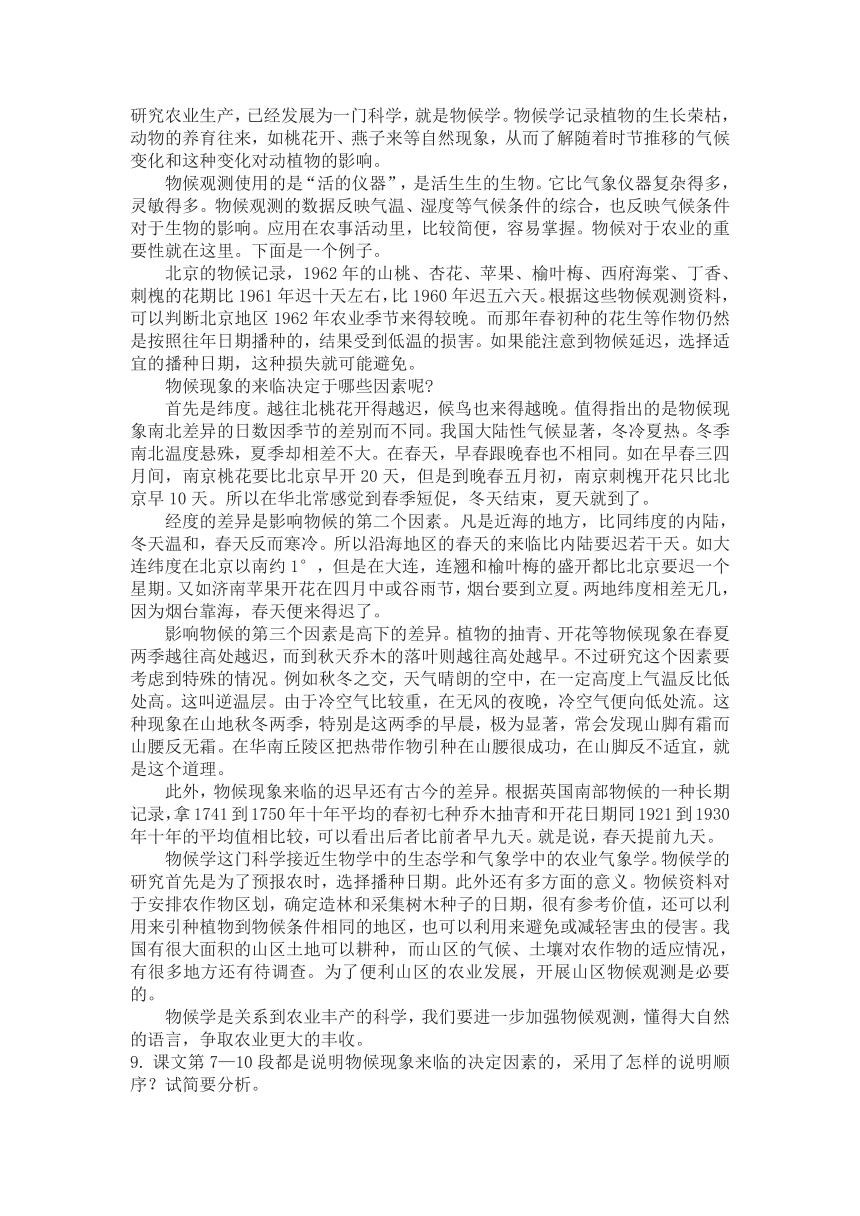

(3)【活动三:理解节气】仔细观察下面的二十四节气图,按照一定的顺序介绍画面内容。

阅读理解

阅读课文,回答问题。

大自然的语言

竺可桢

立春过后,大地渐渐从沉睡中苏醒过来。冰雪融化,草木萌发,各种花次第开放。再过两个月,燕子翩然归来。不久,布谷鸟也来了。于是转入炎热的夏季,这是植物孕育果实的时期。到了秋天,果实成熟,植物的叶子渐渐变黄,在秋风中簌簌地落下来。北雁南飞,活跃在田间草际的昆虫也都销声匿迹。到处呈现一片衰草连天的景象,准备迎接风雪载途的寒冬。在地球上温带和亚热带区域里,年年如是,周而复始。

几千年来,劳动人民注意了草木荣枯、候鸟去来等自然现象同气候的关系,据以安排农事。杏花开了,就好像大自然在传语要赶快耕地;桃花开了,又好像在暗示要赶快种谷子。布谷鸟开始唱歌,劳动人民懂得它在唱什么:“阿公阿婆,割麦插禾。”这样看来,花香鸟语,草长莺飞,都是大自然的语言。

这些自然现象,我国古代劳动人民称它为物候。物候知识在我国起源很早。古代流传下来的许多农谚就包含了丰富的物候知识。到了近代,利用物候知识来研究农业生产,已经发展为一门科学,就是物候学。物候学记录植物的生长荣枯,动物的养育往来,如桃花开、燕子来等自然现象,从而了解随着时节推移的气候变化和这种变化对动植物的影响。

物候观测使用的是“活的仪器”,是活生生的生物。它比气象仪器复杂得多,灵敏得多。物候观测的数据反映气温、湿度等气候条件的综合,也反映气候条件对于生物的影响。应用在农事活动里,比较简便,容易掌握。物候对于农业的重要性就在这里。下面是一个例子。

北京的物候记录,1962年的山桃、杏花、苹果、榆叶梅、西府海棠、丁香、刺槐的花期比1961年迟十天左右,比1960年迟五六天。根据这些物候观测资料,可以判断北京地区1962年农业季节来得较晚。而那年春初种的花生等作物仍然是按照往年日期播种的,结果受到低温的损害。如果能注意到物候延迟,选择适宜的播种日期,这种损失就可能避免。

物候现象的来临决定于哪些因素呢

首先是纬度。越往北桃花开得越迟,候鸟也来得越晚。值得指出的是物候现象南北差异的日数因季节的差别而不同。我国大陆性气候显著,冬冷夏热。冬季南北温度悬殊,夏季却相差不大。在春天,早春跟晚春也不相同。如在早春三四月间,南京桃花要比北京早开20天,但是到晚春五月初,南京刺槐开花只比北京早10天。所以在华北常感觉到春季短促,冬天结束,夏天就到了。

经度的差异是影响物候的第二个因素。凡是近海的地方,比同纬度的内陆,冬天温和,春天反而寒冷。所以沿海地区的春天的来临比内陆要迟若干天。如大连纬度在北京以南约1°,但是在大连,连翘和榆叶梅的盛开都比北京要迟一个星期。又如济南苹果开花在四月中或谷雨节,烟台要到立夏。两地纬度相差无几,因为烟台靠海,春天便来得迟了。

影响物候的第三个因素是高下的差异。植物的抽青、开花等物候现象在春夏两季越往高处越迟,而到秋天乔木的落叶则越往高处越早。不过研究这个因素要考虑到特殊的情况。例如秋冬之交,天气晴朗的空中,在一定高度上气温反比低处高。这叫逆温层。由于冷空气比较重,在无风的夜晚,冷空气便向低处流。这种现象在山地秋冬两季,特别是这两季的早晨,极为显著,常会发现山脚有霜而山腰反无霜。在华南丘陵区把热带作物引种在山腰很成功,在山脚反不适宜,就是这个道理。

此外,物候现象来临的迟早还有古今的差异。根据英国南部物候的一种长期记录,拿1741到1750年十年平均的春初七种乔木抽青和开花日期同1921到1930年十年的平均值相比较,可以看出后者比前者早九天。就是说,春天提前九天。

物候学这门科学接近生物学中的生态学和气象学中的农业气象学。物候学的研究首先是为了预报农时,选择播种日期。此外还有多方面的意义。物候资料对于安排农作物区划,确定造林和采集树木种子的日期,很有参考价值,还可以利用来引种植物到物候条件相同的地区,也可以利用来避免或减轻害虫的侵害。我国有很大面积的山区土地可以耕种,而山区的气候、土壤对农作物的适应情况,有很多地方还有待调查。为了便利山区的农业发展,开展山区物候观测是必要的。

物候学是关系到农业丰产的科学,我们要进一步加强物候观测,懂得大自然的语言,争取农业更大的丰收。

课文第7—10段都是说明物候现象来临的决定因素的,采用了怎样的说明顺序?试简要分析。

10、为什么“古代流传下来的许多农谚就包含了丰富的物候知识”一句中的“许多”不能删去?

11.结合第4段的内容,说说“物候对于农业的重要性就在这里”一句中的“这里”具体指的是什么。

12.结合第3、4段的内容,指出下列各句分别运用了什么说明方法,有何作用。

(1)物候学记录植物的生长荣枯,动物的养育往来,如桃花开、燕子来等自然现象,从而了解随着时节推移的气候变化和这种变化对动植物的影响。

它比气象仪器复杂得多,灵敏得多

13、阅读课文倒数第2段,请具体说说本段是按什么顺序进行说明的。

、阅读下文,回答问题。

二十四节气的来历

①中国的二十四节气诞生于数千年前,不仅融天文、地理、历法、气象、农事、养生等多门学问于一体,而且还蕴含着以德修身的深刻内涵,以其强大的生命力,渗透到中华民族发展的每一个历史阶段,指导人们进行农事活动。

②节气表明地球在轨道上的位置,也就是太阳在黄道上的位置。中国古代先民们是如何测定节气的呢?这要从我们非常熟悉的计时工具——“表”和“圭”说起。

③表,最早诞生于中国。数千年前,我们的祖先们在地面上立一根八尺长的竹竿来测量日影,这根竹竿最初就称为“表”。

④“圭”本是指测量土地的标准尺子,后来把测量日影的工具也称为“圭”。圭和表的结合,就构成了一种非常重要的天文仪器“圭表”。1276年,元代杰出的天文学家郭守敬在河南登封建造了一座观星台,它是中国现存最早的古代天文台。整个观星台就相当于一个测量日影的圭表。

⑤古人利用圭表实测日影后,将每年白天最短的那天,叫“日短至”,又称冬至;白天时间最长的那天定为“日长至”,又称夏至。在春秋两季各有一天昼夜时间长短相等,这两天分别定为“春分”和“秋分”。

⑥在此基础上,诞生了完整的二十四节气。用今天的天文学知识来解释,地球公转平面投影到太阳系模型上形成的坐标系,为黄道坐标系。黄经,指这个坐标系的天球经度。以春分为起点,自西向东度量,分360度,共二十四个等份,每份15度,为一个节气。基本规律是:每月两节不变更,最多相差一两天,上半年是6日和21日,下半年是8日和23日。

⑦古人将每月的第一个节气称为“节”,每月的第二个节气称为“气”,“节”和“气”交替出现,各历时15天左右。如:在4月份有清明和谷雨两个节气。二十四节气中,反映四季变化的有:立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至8个节气;反映温度变化的有:小暑、大暑、处暑、小寒、大寒5个节气;反映天气现象的有:雨水、谷雨、白露、寒露、霜降、小雪、大雪7个节气;反映物候现象的有:惊蛰、清明、小满、芒种4个节气。可以毫不夸张地说,二十四节气是传统历法的关键和核心。

⑧二十四节气是中华祖先馈赠给每一位子孙后代的珍贵礼物,拥抱它,就是拥抱我们自己的生命质量与智慧命运。

14.下列说法与原文意思相符合的一项是( )

A.古人用表和圭来测量土地的长短,从而推算出二十四节气的长短。

B.郭守敬在河南登封建造的观星台是历史上最早记录节气变化的天文台。

C.春分和秋分,其实就是把春季和秋季平分的那几天。

D.二十四节气能反映四季的变化、温度的变化、天气现象和物候现象。

15.下列说法正确的一项是( )

A.第①②段说明了中国节气文化的特征。

B.第④段通过下定义和举例子来说明节气。

C.第⑦段“各历时15天左右”中的“各”去掉后,表达的意思有改变。

D.第⑧段具体阐述了节气带来的影响与作用。

16.请根据上文有关节气的知识,结合下面的链接材料,回答问题。

【链接材料】

A.二十四节气歌:“春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连。秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。”

B.农谚:冬至吃了面,一天长(cháng)一线。

(1)请写出秋季里的第三个节气。

(2)请说说农谚中“一天长一线”的意思。

阅读下文,回答问题。

千年智慧的气候密码

王玫珏 简菊芳

①“春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连,秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。”这首“二十四节气歌”广为人知,二十四节气也被誉为“中国的第五大发明”。这一千年智慧起源于黄河流域,为什么发源于这里?其中又蕴含了哪些气候密码?

②气候的形成主要受太阳辐射、地球运动、大气环流等影响。黄河流域下游为平原,中游为黄土高原,上游则为地形复杂的高原。受太平洋暖湿气流和北方西伯利亚冷空气双重影响,黄河中下游气候特点表现为四季分明、雨热同季。与现今相比,史前中期的黄河流域温暖、潮湿,是人类所遇的最佳生态环境,适宜人类生存繁衍和农作物生长。温暖的气候,加上大河流域的优势,使得早期农耕文明在黄河流域开枝散叶。

③“立春天渐暖,雨水送肥忙。”农耕文明社会里,我们的祖先利用自然环境特点,春耕,夏耘,秋收,冬藏。二十四节气的制定,以黄河中下游地区的天象、气温、降水和物候时序变化为基准,最初用于指导黄河流域人民的生产生活。

④作为人们观察太阳周年运动,认知一年中时令、气候、物候等方面变化规律所形成的知识体系和社会实践,节气的划分是地球绕太阳公转的天文学标准。

⑤《夏小正》一书记载了大量农事活动,是我国最早记录节气以及物候变化的里程碑式的文字,所观察和记载的内容是后来二十四节气形成的基础。日本天文学史家能田忠亮在《夏小正星象论》中,研究指出《夏小正》星象记录的是公元前2000年(为夏朝初期)的实际天象。“古人以五日为候,三候为气,六气为时,四时为岁,每岁二十四节气,七十二候应。”气候的实质是地球与太阳的相互运动,以及农业生产实践过程中物候与气象的有机组合。

⑥在中国,二十四节气是逐步完备起来的。早在春秋战国时期,古人就已经能用土圭(在平面上竖一根杆子)来测量正午太阳影子的长短。战国末期《吕氏春秋》已明确提到冬至、夏至、春分、秋分四个节气:一年中,土圭在正午时分影子最短的一天为夏至,最长的一天为冬至,影子长度适中的为春分或秋分。西汉刘安组织编写的《淮南子》一书里就有完整的二十四节气记载,并详细介绍了节气推算的方法和节气的有关内容。论述了天地日月、风雨雷电等自然现象的生成及其对人类和社会生活秩序与农业生产的影响。

⑦农耕时代的几千年里,黄河流域一直依靠二十四节气来安排生产、生活和其他活动。它的影响由黄河流域扩展到整个华夏大地,又远播海外。但对于我国其他地区来说,同一节气所描绘的情况可能有很大不同。因此,二十四节气所对应的天气气候和物候也会有差别,二十四节气在地域上有一定的适用性。

⑧近些年,在气候变暖的背景下,二十四节气的适用性也发生了变化。桃花常常在惊蛰节气到来前就红了;清明节后时常出现气温飙升,一日入夏;鹅毛大雪成了大雪节气的稀客,从人们的感知和科学数据都反映出,二十四节气所对应的天气气候发生了变化。

⑨尽管如此,二十四节气一直深受认可。随着社会进步和科技发展,百姓的生产生活不再完全依赖于二十四节气,但这一流传了千年的智慧依然照耀现代生活,作为人们安排农事和民俗活动的重要参考,也是黄河文化的精华、中华文明的象征。

(选自《中国气象报》2020年10月22日)

17.下列表述不符合文意的一项是( )

A.第③段农谚“立春天渐暖,雨水送肥忙”说明二十四节气的制定,可以指导黄河流域人民的生产生活。

B.几千年来,二十四节气的影响由黄河流域扩展到整个华夏大地,又远播海外。

C.二十四节气所对应的不同地区的天气气候和物候没有差别,适用于任何地域。

D.随着社会进步和科技发展,百姓的生产生活虽然不再完全依赖于二十四节气,但二十四节气仍是黄河文化的精华、中华文明的象征。

18.结合全文,简要说明第①段的作用。

19.第⑥段画线句运用了哪种说明方法?有什么作用?

20、分析第②段加点词语“主要”与“开枝散叶”的语言特点。

答案

1、A 2.C 3.D 4.C 5.B 6.A 7.D 8.(1)示例:学习物候知识,倾听自然语言。

(2)示例:蜡梅开了,就好像大自然在昭示风雪载途的寒冬已经来到;枫叶红了,又好像在传语现在正是硕果累累的金秋。(3)二十四节气图由中间的二十四节气时间表和两边的四幅有关节气的图片构成。中间的时间表按顺序依次标示出二十四节气的日期。两边的四幅图片依次表现出与“立春”“立夏”“立秋”“立冬”四个节气相关的农事活动或时令(物候)特征。

9.采用了逻辑顺序。从提示性词语“首先”“第二”“第三”“此外”来看,是按照由“主”到“次”的逻辑顺序来说明的。前三个都是空间因素,最后一个是时间因素,从空间方面到时间方面又是一种条理。

10、“许多”是“很多”“大部分”的意思,表示数量和范围的限制。句中的“许多”一词说明古代流传下来的农谚中有很多与物候知识有关,但不是所有古代流传下来的农谚都“包含了丰富的物候知识”。若去掉“许多”,就与事实不相符。“许多”一词体现了说明文语言的准确性、科学性。

11、是指物候观测的手段和物候观测的数据对农事活动(或农业)的重要意义。

12、(1)说明方法:举例子。作用:通过列举桃花开、燕子来对应植物的生长荣枯和动物的养育往来等自然现象的实例,具体形象地说明了物候学的内容和研究目的,即通过物候学“了解随着时节推移的气候变化和这种变化对动植物的影响”。

(2)说明方法:作比较。作用:通过把物候观测仪器与气象仪器进行比较,从而突出了物候观测使用的是活生生的生物作为观测仪器(或手段)的特性。

13、作者从“首先”“此外”“还可以”“也可以”几个方面,用由主到次的逻辑顺序,说明了物候学的研究对于农业发展的重要意义。

14、D 15、C

16、(1)白露 (2)冬至后的每天白天时间渐渐变长。

17、C

18、引用歌谣,引出说明对象——“二十四节气”,增强文章的生动性,激发读者的阅读好奇心。

19、举例子,具体有力说明“在中国,二十四节气是逐步完备起来的”这一特点。

20、“主要”表限定,说明气候形成的因素有很多,所列举的三个只是其中重要的因素,体现说明文语言的准确严密。“开枝散叶”运用比喻的手法,生动形象地说明了早期农耕文明在优越条件下的繁衍发展,体现了说明文语言的生动性。

积累与运用

1.下列字音及词语书写全部正确的一项是( )

A.耕地(ɡēnɡ) 翩然(piān) 孕育(yùn) 娓娓道来(wěi)

B.萌发(ménɡ) 农谚(yàn) 延迟(yán) 消声匿迹(nuò)

C.簌簌(sù) 丘陵(línɡ) 物候(hóu) 冰雪熔化(rónɡ)

D.连翘(qiào) 差别(chā) 海棠(tánɡ) 草长莺飞(zhǎnɡ)

2.下列词语中没有错别字的一项是( )

A.次第 起源 北燕南飞

B.纬度 侯鸟 周而复始

C.刺槐 晴朗 冰雪融化

D.采集 悬殊 草木容枯

3.下列句子中加点词语使用有误的一项是( )

A.如今,曾在新闻历史上产生过革命性作用的电报近乎销声匿迹了。

B.春到北京,历代的文人墨客更是不惜笔墨描绘草长莺飞的古城春景。

C.季节的春夏秋冬,植物的生长荣枯,周而复始,年年如此。

D.近日,日本在阁僚会议上决定:要将福岛核污水排入太平洋,

这一举动令人叹为观止。

4.下列各句没有语病的一项是( )

A.通过学习《大自然的语言》,使我对物候现象有了科学的认识。

B.全球变暖的直接诱因是温室气体排放量居高不下所造成的。

C.二十四节气综合了天文、物候、农业气象的经验,是中国传统历法体系及相关实践活动的重要组成部分,在国际气象界被举为“中国第五大发明”。

D.正常的物候,决定着农作物生长的好坏。

5.下列句子中的标点符号使用正确的一项是( )

A.读了《大自然的语言》这篇文章,我终于弄清了物候现象的来临决定于哪些因素?

B.我国的四大发明——火药、活字印刷术、指南针、造纸术对世界历史的发展有重大的贡献。

C.“听着,朋友,”他说:“你丑得可爱,连我都禁不住要喜欢你了。”

D.做月饼、猜灯谜、赏晚会……等中秋佳节来临,各地举办精彩纷呈的文化活动。

6.下列句子顺序排列正确的一项是( )

①据推算,我国种大豆的历史至少有四五千年了。

②我国是大豆的起源地。

③古代把大豆叫作“菽”,秦汉以后逐渐用“豆”字代替“菽”字。

④在许多新石器时代遗址中,都发现了大豆的残留印痕。

⑤许多古书中也有关于大豆的记载。

⑥也是世界上栽培大豆历史最悠久的国家。

A.②⑥④⑤③① B.①③⑤④②⑥ C.②⑥⑤③④① D.①⑤③④②⑥

7.对下列各句使用的说明方法判断有误的一项是( )

A.物候学记录植物的生长荣枯,动物的养育往来,如桃花开、燕子来等自然现象,从而了解随着时节推移的气候变化和这种变化对动植物的影响。(举例子)

B.物候观测使用的是“活的仪器”,是活生生的生物。(打比方)

C.这些自然现象,我国古代劳动人民称它为物候。(下定义)

D.在春天,早春跟晚春也不相同。如在早春三四月间,南京桃花要比北京早开二十天,但是到晚春五月初,南京刺槐开花只比北京早十天。 (举例子)

8.为了更好地了解物候知识,学校开展了一系列综合实践活动。作为活动的参与者之一,你也一定乐在其中。

(1)【活动一:创意设计】请你为这次活动拟一个有创意的标语。

(2)【活动二:妙笔生花】请根据你所了解的物候知识,模仿“杏花开了,就好像大自然在传语要赶快耕地;桃花开了,又好像在暗示要赶快种谷子”的修辞特点,再写一个句子。

(3)【活动三:理解节气】仔细观察下面的二十四节气图,按照一定的顺序介绍画面内容。

阅读理解

阅读课文,回答问题。

大自然的语言

竺可桢

立春过后,大地渐渐从沉睡中苏醒过来。冰雪融化,草木萌发,各种花次第开放。再过两个月,燕子翩然归来。不久,布谷鸟也来了。于是转入炎热的夏季,这是植物孕育果实的时期。到了秋天,果实成熟,植物的叶子渐渐变黄,在秋风中簌簌地落下来。北雁南飞,活跃在田间草际的昆虫也都销声匿迹。到处呈现一片衰草连天的景象,准备迎接风雪载途的寒冬。在地球上温带和亚热带区域里,年年如是,周而复始。

几千年来,劳动人民注意了草木荣枯、候鸟去来等自然现象同气候的关系,据以安排农事。杏花开了,就好像大自然在传语要赶快耕地;桃花开了,又好像在暗示要赶快种谷子。布谷鸟开始唱歌,劳动人民懂得它在唱什么:“阿公阿婆,割麦插禾。”这样看来,花香鸟语,草长莺飞,都是大自然的语言。

这些自然现象,我国古代劳动人民称它为物候。物候知识在我国起源很早。古代流传下来的许多农谚就包含了丰富的物候知识。到了近代,利用物候知识来研究农业生产,已经发展为一门科学,就是物候学。物候学记录植物的生长荣枯,动物的养育往来,如桃花开、燕子来等自然现象,从而了解随着时节推移的气候变化和这种变化对动植物的影响。

物候观测使用的是“活的仪器”,是活生生的生物。它比气象仪器复杂得多,灵敏得多。物候观测的数据反映气温、湿度等气候条件的综合,也反映气候条件对于生物的影响。应用在农事活动里,比较简便,容易掌握。物候对于农业的重要性就在这里。下面是一个例子。

北京的物候记录,1962年的山桃、杏花、苹果、榆叶梅、西府海棠、丁香、刺槐的花期比1961年迟十天左右,比1960年迟五六天。根据这些物候观测资料,可以判断北京地区1962年农业季节来得较晚。而那年春初种的花生等作物仍然是按照往年日期播种的,结果受到低温的损害。如果能注意到物候延迟,选择适宜的播种日期,这种损失就可能避免。

物候现象的来临决定于哪些因素呢

首先是纬度。越往北桃花开得越迟,候鸟也来得越晚。值得指出的是物候现象南北差异的日数因季节的差别而不同。我国大陆性气候显著,冬冷夏热。冬季南北温度悬殊,夏季却相差不大。在春天,早春跟晚春也不相同。如在早春三四月间,南京桃花要比北京早开20天,但是到晚春五月初,南京刺槐开花只比北京早10天。所以在华北常感觉到春季短促,冬天结束,夏天就到了。

经度的差异是影响物候的第二个因素。凡是近海的地方,比同纬度的内陆,冬天温和,春天反而寒冷。所以沿海地区的春天的来临比内陆要迟若干天。如大连纬度在北京以南约1°,但是在大连,连翘和榆叶梅的盛开都比北京要迟一个星期。又如济南苹果开花在四月中或谷雨节,烟台要到立夏。两地纬度相差无几,因为烟台靠海,春天便来得迟了。

影响物候的第三个因素是高下的差异。植物的抽青、开花等物候现象在春夏两季越往高处越迟,而到秋天乔木的落叶则越往高处越早。不过研究这个因素要考虑到特殊的情况。例如秋冬之交,天气晴朗的空中,在一定高度上气温反比低处高。这叫逆温层。由于冷空气比较重,在无风的夜晚,冷空气便向低处流。这种现象在山地秋冬两季,特别是这两季的早晨,极为显著,常会发现山脚有霜而山腰反无霜。在华南丘陵区把热带作物引种在山腰很成功,在山脚反不适宜,就是这个道理。

此外,物候现象来临的迟早还有古今的差异。根据英国南部物候的一种长期记录,拿1741到1750年十年平均的春初七种乔木抽青和开花日期同1921到1930年十年的平均值相比较,可以看出后者比前者早九天。就是说,春天提前九天。

物候学这门科学接近生物学中的生态学和气象学中的农业气象学。物候学的研究首先是为了预报农时,选择播种日期。此外还有多方面的意义。物候资料对于安排农作物区划,确定造林和采集树木种子的日期,很有参考价值,还可以利用来引种植物到物候条件相同的地区,也可以利用来避免或减轻害虫的侵害。我国有很大面积的山区土地可以耕种,而山区的气候、土壤对农作物的适应情况,有很多地方还有待调查。为了便利山区的农业发展,开展山区物候观测是必要的。

物候学是关系到农业丰产的科学,我们要进一步加强物候观测,懂得大自然的语言,争取农业更大的丰收。

课文第7—10段都是说明物候现象来临的决定因素的,采用了怎样的说明顺序?试简要分析。

10、为什么“古代流传下来的许多农谚就包含了丰富的物候知识”一句中的“许多”不能删去?

11.结合第4段的内容,说说“物候对于农业的重要性就在这里”一句中的“这里”具体指的是什么。

12.结合第3、4段的内容,指出下列各句分别运用了什么说明方法,有何作用。

(1)物候学记录植物的生长荣枯,动物的养育往来,如桃花开、燕子来等自然现象,从而了解随着时节推移的气候变化和这种变化对动植物的影响。

它比气象仪器复杂得多,灵敏得多

13、阅读课文倒数第2段,请具体说说本段是按什么顺序进行说明的。

、阅读下文,回答问题。

二十四节气的来历

①中国的二十四节气诞生于数千年前,不仅融天文、地理、历法、气象、农事、养生等多门学问于一体,而且还蕴含着以德修身的深刻内涵,以其强大的生命力,渗透到中华民族发展的每一个历史阶段,指导人们进行农事活动。

②节气表明地球在轨道上的位置,也就是太阳在黄道上的位置。中国古代先民们是如何测定节气的呢?这要从我们非常熟悉的计时工具——“表”和“圭”说起。

③表,最早诞生于中国。数千年前,我们的祖先们在地面上立一根八尺长的竹竿来测量日影,这根竹竿最初就称为“表”。

④“圭”本是指测量土地的标准尺子,后来把测量日影的工具也称为“圭”。圭和表的结合,就构成了一种非常重要的天文仪器“圭表”。1276年,元代杰出的天文学家郭守敬在河南登封建造了一座观星台,它是中国现存最早的古代天文台。整个观星台就相当于一个测量日影的圭表。

⑤古人利用圭表实测日影后,将每年白天最短的那天,叫“日短至”,又称冬至;白天时间最长的那天定为“日长至”,又称夏至。在春秋两季各有一天昼夜时间长短相等,这两天分别定为“春分”和“秋分”。

⑥在此基础上,诞生了完整的二十四节气。用今天的天文学知识来解释,地球公转平面投影到太阳系模型上形成的坐标系,为黄道坐标系。黄经,指这个坐标系的天球经度。以春分为起点,自西向东度量,分360度,共二十四个等份,每份15度,为一个节气。基本规律是:每月两节不变更,最多相差一两天,上半年是6日和21日,下半年是8日和23日。

⑦古人将每月的第一个节气称为“节”,每月的第二个节气称为“气”,“节”和“气”交替出现,各历时15天左右。如:在4月份有清明和谷雨两个节气。二十四节气中,反映四季变化的有:立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至8个节气;反映温度变化的有:小暑、大暑、处暑、小寒、大寒5个节气;反映天气现象的有:雨水、谷雨、白露、寒露、霜降、小雪、大雪7个节气;反映物候现象的有:惊蛰、清明、小满、芒种4个节气。可以毫不夸张地说,二十四节气是传统历法的关键和核心。

⑧二十四节气是中华祖先馈赠给每一位子孙后代的珍贵礼物,拥抱它,就是拥抱我们自己的生命质量与智慧命运。

14.下列说法与原文意思相符合的一项是( )

A.古人用表和圭来测量土地的长短,从而推算出二十四节气的长短。

B.郭守敬在河南登封建造的观星台是历史上最早记录节气变化的天文台。

C.春分和秋分,其实就是把春季和秋季平分的那几天。

D.二十四节气能反映四季的变化、温度的变化、天气现象和物候现象。

15.下列说法正确的一项是( )

A.第①②段说明了中国节气文化的特征。

B.第④段通过下定义和举例子来说明节气。

C.第⑦段“各历时15天左右”中的“各”去掉后,表达的意思有改变。

D.第⑧段具体阐述了节气带来的影响与作用。

16.请根据上文有关节气的知识,结合下面的链接材料,回答问题。

【链接材料】

A.二十四节气歌:“春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连。秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。”

B.农谚:冬至吃了面,一天长(cháng)一线。

(1)请写出秋季里的第三个节气。

(2)请说说农谚中“一天长一线”的意思。

阅读下文,回答问题。

千年智慧的气候密码

王玫珏 简菊芳

①“春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连,秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。”这首“二十四节气歌”广为人知,二十四节气也被誉为“中国的第五大发明”。这一千年智慧起源于黄河流域,为什么发源于这里?其中又蕴含了哪些气候密码?

②气候的形成主要受太阳辐射、地球运动、大气环流等影响。黄河流域下游为平原,中游为黄土高原,上游则为地形复杂的高原。受太平洋暖湿气流和北方西伯利亚冷空气双重影响,黄河中下游气候特点表现为四季分明、雨热同季。与现今相比,史前中期的黄河流域温暖、潮湿,是人类所遇的最佳生态环境,适宜人类生存繁衍和农作物生长。温暖的气候,加上大河流域的优势,使得早期农耕文明在黄河流域开枝散叶。

③“立春天渐暖,雨水送肥忙。”农耕文明社会里,我们的祖先利用自然环境特点,春耕,夏耘,秋收,冬藏。二十四节气的制定,以黄河中下游地区的天象、气温、降水和物候时序变化为基准,最初用于指导黄河流域人民的生产生活。

④作为人们观察太阳周年运动,认知一年中时令、气候、物候等方面变化规律所形成的知识体系和社会实践,节气的划分是地球绕太阳公转的天文学标准。

⑤《夏小正》一书记载了大量农事活动,是我国最早记录节气以及物候变化的里程碑式的文字,所观察和记载的内容是后来二十四节气形成的基础。日本天文学史家能田忠亮在《夏小正星象论》中,研究指出《夏小正》星象记录的是公元前2000年(为夏朝初期)的实际天象。“古人以五日为候,三候为气,六气为时,四时为岁,每岁二十四节气,七十二候应。”气候的实质是地球与太阳的相互运动,以及农业生产实践过程中物候与气象的有机组合。

⑥在中国,二十四节气是逐步完备起来的。早在春秋战国时期,古人就已经能用土圭(在平面上竖一根杆子)来测量正午太阳影子的长短。战国末期《吕氏春秋》已明确提到冬至、夏至、春分、秋分四个节气:一年中,土圭在正午时分影子最短的一天为夏至,最长的一天为冬至,影子长度适中的为春分或秋分。西汉刘安组织编写的《淮南子》一书里就有完整的二十四节气记载,并详细介绍了节气推算的方法和节气的有关内容。论述了天地日月、风雨雷电等自然现象的生成及其对人类和社会生活秩序与农业生产的影响。

⑦农耕时代的几千年里,黄河流域一直依靠二十四节气来安排生产、生活和其他活动。它的影响由黄河流域扩展到整个华夏大地,又远播海外。但对于我国其他地区来说,同一节气所描绘的情况可能有很大不同。因此,二十四节气所对应的天气气候和物候也会有差别,二十四节气在地域上有一定的适用性。

⑧近些年,在气候变暖的背景下,二十四节气的适用性也发生了变化。桃花常常在惊蛰节气到来前就红了;清明节后时常出现气温飙升,一日入夏;鹅毛大雪成了大雪节气的稀客,从人们的感知和科学数据都反映出,二十四节气所对应的天气气候发生了变化。

⑨尽管如此,二十四节气一直深受认可。随着社会进步和科技发展,百姓的生产生活不再完全依赖于二十四节气,但这一流传了千年的智慧依然照耀现代生活,作为人们安排农事和民俗活动的重要参考,也是黄河文化的精华、中华文明的象征。

(选自《中国气象报》2020年10月22日)

17.下列表述不符合文意的一项是( )

A.第③段农谚“立春天渐暖,雨水送肥忙”说明二十四节气的制定,可以指导黄河流域人民的生产生活。

B.几千年来,二十四节气的影响由黄河流域扩展到整个华夏大地,又远播海外。

C.二十四节气所对应的不同地区的天气气候和物候没有差别,适用于任何地域。

D.随着社会进步和科技发展,百姓的生产生活虽然不再完全依赖于二十四节气,但二十四节气仍是黄河文化的精华、中华文明的象征。

18.结合全文,简要说明第①段的作用。

19.第⑥段画线句运用了哪种说明方法?有什么作用?

20、分析第②段加点词语“主要”与“开枝散叶”的语言特点。

答案

1、A 2.C 3.D 4.C 5.B 6.A 7.D 8.(1)示例:学习物候知识,倾听自然语言。

(2)示例:蜡梅开了,就好像大自然在昭示风雪载途的寒冬已经来到;枫叶红了,又好像在传语现在正是硕果累累的金秋。(3)二十四节气图由中间的二十四节气时间表和两边的四幅有关节气的图片构成。中间的时间表按顺序依次标示出二十四节气的日期。两边的四幅图片依次表现出与“立春”“立夏”“立秋”“立冬”四个节气相关的农事活动或时令(物候)特征。

9.采用了逻辑顺序。从提示性词语“首先”“第二”“第三”“此外”来看,是按照由“主”到“次”的逻辑顺序来说明的。前三个都是空间因素,最后一个是时间因素,从空间方面到时间方面又是一种条理。

10、“许多”是“很多”“大部分”的意思,表示数量和范围的限制。句中的“许多”一词说明古代流传下来的农谚中有很多与物候知识有关,但不是所有古代流传下来的农谚都“包含了丰富的物候知识”。若去掉“许多”,就与事实不相符。“许多”一词体现了说明文语言的准确性、科学性。

11、是指物候观测的手段和物候观测的数据对农事活动(或农业)的重要意义。

12、(1)说明方法:举例子。作用:通过列举桃花开、燕子来对应植物的生长荣枯和动物的养育往来等自然现象的实例,具体形象地说明了物候学的内容和研究目的,即通过物候学“了解随着时节推移的气候变化和这种变化对动植物的影响”。

(2)说明方法:作比较。作用:通过把物候观测仪器与气象仪器进行比较,从而突出了物候观测使用的是活生生的生物作为观测仪器(或手段)的特性。

13、作者从“首先”“此外”“还可以”“也可以”几个方面,用由主到次的逻辑顺序,说明了物候学的研究对于农业发展的重要意义。

14、D 15、C

16、(1)白露 (2)冬至后的每天白天时间渐渐变长。

17、C

18、引用歌谣,引出说明对象——“二十四节气”,增强文章的生动性,激发读者的阅读好奇心。

19、举例子,具体有力说明“在中国,二十四节气是逐步完备起来的”这一特点。

20、“主要”表限定,说明气候形成的因素有很多,所列举的三个只是其中重要的因素,体现说明文语言的准确严密。“开枝散叶”运用比喻的手法,生动形象地说明了早期农耕文明在优越条件下的繁衍发展,体现了说明文语言的生动性。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读