第18课 社会主义的发展与挫折 表格式教学设计-2024-2025学年统编版九年级历史下册

文档属性

| 名称 | 第18课 社会主义的发展与挫折 表格式教学设计-2024-2025学年统编版九年级历史下册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-06 21:07:12 | ||

图片预览

文档简介

5.18 社会主义的发展与挫折 教学设计

课题 社会主义的发展与挫折

时间 节次 1

来源 人民教育出版社2018年版《世界历史》九年级(下)第18 课

课型 新授课 授课对象 九年级学生

设计

目标确立依据 课标分析 课程标准:了解社会主义从一国道多国的实践,知道社会主义阵营的形成和苏联的改革,了解东欧剧变和苏联解体,认识中国特色社会主义建设的意义。 内容要点:社会主义力量的壮大;苏联的发展与改革;东欧剧变与苏联解体。

认知提示:了解苏联解体的原因和苏联解体的影响。

解读:第二次世界大战后,社会主义在东欧、亚洲、拉丁美洲等地迅速发展起来。从20世纪50年代中期开始,苏联领导人先后进行改革,但都没有突破苏联模式的束缚。20世纪80年代中期,戈尔巴乔夫进行改革。他的经济改革效果不佳,政治体制改革导致苏联人民思想混乱,苏联政局动荡。戈尔巴乔夫的改革对东欧国家也产生了极大的消极影响。20世纪80年代末,东欧各国政局动荡。数年间,东欧各国的社会制度发生根本性变化。1991年年底,苏联解体。两极格局瓦解。

教材分析 本课是人教版九年级下册第五单元第18课。第五单元主要讲述了"二战后的世界变化",本单元第16课讲的是二战后的国际形势"冷战",第17课讲的是资本主义阵营的发展与变化,而这一课讲的则是社会主义阵营的发展与变化;同时第18课也为本册书最后一个单元冷战结束后的世界有密切关系。

第18课主要有三个部分内容:社会主义力量的壮大、苏联的发展与改革、东欧剧变与苏联解体。"社会主义力量的壮大"部分,主要讲述了二战后社会主义国家由一国变为多国,苏联在东欧推广苏联模式以及中苏结盟壮大社会主义阵营力量。"苏联的发展与改革"部分,主要讲了赫鲁晓夫改革、勃列日涅夫改革的内容和局限性。"东欧剧变与苏联解体"部分,主要讲了戈尔巴乔夫改革及其后果,东欧剧变的原因和表现,苏联解体的简要经过。

学情分析 本课授课对象是初三年级学生。初三同学经过两年半的历史学习,已经具备了较好的知识基础,史料研读分析能力,也培养出了一定的历史思维能力。但是对一些历史大事发生的背景理解不够深,对一些历史概念的理解也不到位,对历史材料的分析解读能力仍然需要进一步提高,对一些重大历史事件的正确评价方法还需要引导。

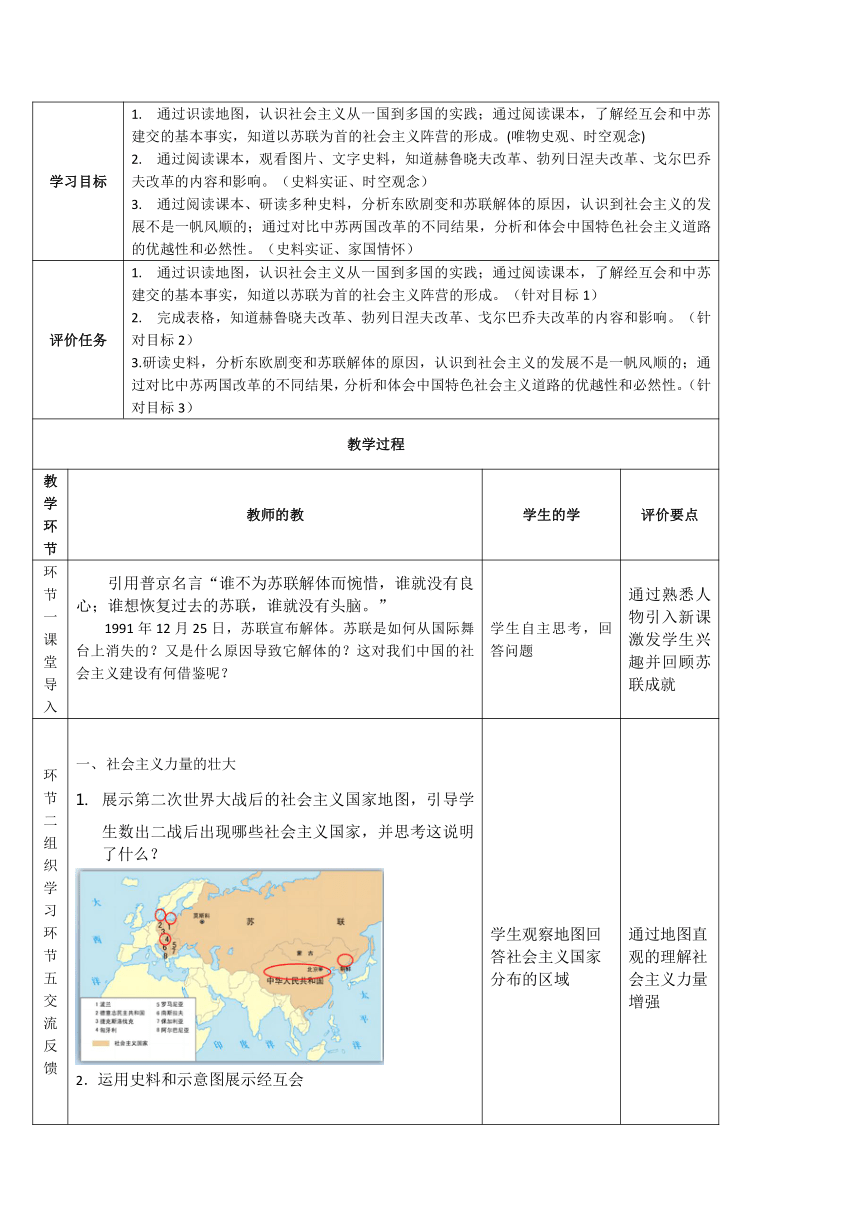

学习目标 1. 通过识读地图,认识社会主义从一国到多国的实践;通过阅读课本,了解经互会和中苏建交的基本事实,知道以苏联为首的社会主义阵营的形成。(唯物史观、时空观念) 2. 通过阅读课本,观看图片、文字史料,知道赫鲁晓夫改革、勃列日涅夫改革、戈尔巴乔夫改革的内容和影响。(史料实证、时空观念) 3. 通过阅读课本、研读多种史料,分析东欧剧变和苏联解体的原因,认识到社会主义的发展不是一帆风顺的;通过对比中苏两国改革的不同结果,分析和体会中国特色社会主义道路的优越性和必然性。(史料实证、家国情怀)

评价任务 1. 通过识读地图,认识社会主义从一国到多国的实践;通过阅读课本,了解经互会和中苏建交的基本事实,知道以苏联为首的社会主义阵营的形成。(针对目标1) 2. 完成表格,知道赫鲁晓夫改革、勃列日涅夫改革、戈尔巴乔夫改革的内容和影响。(针对目标2) 3.研读史料,分析东欧剧变和苏联解体的原因,认识到社会主义的发展不是一帆风顺的;通过对比中苏两国改革的不同结果,分析和体会中国特色社会主义道路的优越性和必然性。(针对目标3)

教学过程

教学环节 教师的教 学生的学 评价要点

环节一 课堂导入 引用普京名言“谁不为苏联解体而惋惜,谁就没有良心;谁想恢复过去的苏联,谁就没有头脑。” 1991年12月25日,苏联宣布解体。苏联是如何从国际舞台上消失的?又是什么原因导致它解体的?这对我们中国的社会主义建设有何借鉴呢? 学生自主思考,回答问题 通过熟悉人物引入新课激发学生兴趣并回顾苏联成就

环节二 组织学习 环节五 交流反馈 社会主义力量的壮大 展示第二次世界大战后的社会主义国家地图,引导学生数出二战后出现哪些社会主义国家,并思考这说明了什么? 2.运用史料和示意图展示经互会 3.中苏建交 1949年,新中国成立后不久,苏联就与中国建交; 1950年,中苏缔结了《友好同盟互助条约》,国内掀起学习苏联的热潮; 1953—1957年,在中国一五计划期间,苏联援助中国156个项目。 学生观察地图回答社会主义国家分布的区域 学生阅读史料,分析苏联与社会主义国家间的关系 通过地图直观的理解社会主义力量增强 认识苏联对东欧各国按苏联模式改造,回忆苏联模式弊端

苏联的发展与改革 关于苏联的改革,有人是这么评价的: 赫鲁晓夫把苏联改病了,勃列日涅夫把苏联改残了,戈尔巴乔夫把苏联改垮了。 为什么他们的改革会被这么评价?阅读P84---85,以表格方式归纳三人的改革。 赫鲁晓夫改革 学生根据教材归纳赫鲁晓夫改革的内容 根据材料归纳:赫鲁晓夫改革的措施和评价 勃列日涅夫改革 学生根据教材归纳勃列日涅夫改革的内容 根据材料归纳:勃列日涅夫改革的措施和影响 过渡:1985年,戈尔巴乔夫上台,成为苏共中央总书记,此时的苏联已经病入膏肓。政治极度腐败,经济大幅下滑,民族矛盾公开,已经到了不改革就难以为继的历史关头。戈尔巴乔夫借鉴和吸收赫鲁晓夫时期的改革经验和教训,开始对苏联社会进行一场艰难而又雄心勃勃的改革。 3.戈尔巴乔夫改革 学生根据教材归纳戈尔巴乔夫改革的内容 根据材料归纳:戈尔巴乔夫改革的影响 学生阅读教材,完成表格 阅读史料,划出关键词并表达观点 学生阅读教材,完成表格 阅读史料,划出关键词并表达观点 学生阅读教材,完成表格 阅读史料,划出关键词并表达观点 通过赫鲁晓夫的改革措施,认识到改革没有从根本上解决苏联模式高度集中的经济体制弊端,且存在严重偏差 通过勃列日涅夫的措施认识到 有突破高度集中的计划经济体制,国民经济呈畸形发展。 认识戈尔巴乔夫的“政治多元化”和“向市场经济过渡”的改革措施虽突破了斯大林模式,但是脱离了社会主义方向,直接导致苏联解体。

苏联解体与东欧剧变 东欧剧变 展示东欧剧变地图 提问东欧各国的改革受到苏联改革影响,政局剧烈动荡。“剧变”指的是什么? 苏联解体 展示苏联红旗和俄罗斯国旗,引导学生认识八一九事变后苏联解体。 小结三位领导人的改革内容,分析苏联解体的根本原因 观察地图,说出哪些国家政局动荡。 阅读教材说出东欧各国社会制度的变化。 理解西方扶持叶利钦等反社会主义势力推动了苏联解体,并归纳三位领导人的措施,思考苏联解体的根本原因 认识戈尔巴乔夫改革对东欧各国和苏联自身造成严重后果 通过苏联解体认识到西方“和平演变”战略的危害,从唯物主义的角度分析苏联模式的弊端是苏联解体的根本原因

4.社会主义在中国 20世纪七八十年代,中国和苏联先后进行了改革,中国、苏联的改革却导致了怎样不同的结果。为什么会出现这样的情况? 从新中国的发展成就看中国特色社会主义道路的优势,引导学生归纳苏联改革的教训。 学生归纳苏联解体的的教训 学生认识到苏联解体是一种社会主义模式的失败,而不是社会主义制度的失败。激励学生坚持走中国特色社会主义道路,培养制度自信。

环节三课堂小结 本节课我们学习了社会主义超越一国范围,社会主义国家的增多,赫鲁晓夫改革、勃列日涅夫改革、戈尔巴乔夫改革,东欧剧变和苏联解体,这些改革取得一定成效,但没有从根本上改变斯大林模式,因此改革失败了。这让我们认识到,东欧剧变、苏联解体是社会主义发展的严重挫折,是斯大林模式的失败,而非社会主义自身的失败。 反映了社会主义的发展不会一帆风顺,其中必然充满着艰巨、复杂和曲折。

环节四板书设计

环节五教学反思 在本课的教字中,需注意巧设疑问,如增加一些材料,追问东歌剧变的原因及其实质是什么。东欧剧变是承上启下的大事,但是书本少了连贯性的解述,给学生一种割断历史的感觉。善于设计问题,不但可以调动学生的思維和学习的兴趣,而且还可以增强知识结构体系的连贯性,让整个课堂教学结构完整、有机统一。

课题 社会主义的发展与挫折

时间 节次 1

来源 人民教育出版社2018年版《世界历史》九年级(下)第18 课

课型 新授课 授课对象 九年级学生

设计

目标确立依据 课标分析 课程标准:了解社会主义从一国道多国的实践,知道社会主义阵营的形成和苏联的改革,了解东欧剧变和苏联解体,认识中国特色社会主义建设的意义。 内容要点:社会主义力量的壮大;苏联的发展与改革;东欧剧变与苏联解体。

认知提示:了解苏联解体的原因和苏联解体的影响。

解读:第二次世界大战后,社会主义在东欧、亚洲、拉丁美洲等地迅速发展起来。从20世纪50年代中期开始,苏联领导人先后进行改革,但都没有突破苏联模式的束缚。20世纪80年代中期,戈尔巴乔夫进行改革。他的经济改革效果不佳,政治体制改革导致苏联人民思想混乱,苏联政局动荡。戈尔巴乔夫的改革对东欧国家也产生了极大的消极影响。20世纪80年代末,东欧各国政局动荡。数年间,东欧各国的社会制度发生根本性变化。1991年年底,苏联解体。两极格局瓦解。

教材分析 本课是人教版九年级下册第五单元第18课。第五单元主要讲述了"二战后的世界变化",本单元第16课讲的是二战后的国际形势"冷战",第17课讲的是资本主义阵营的发展与变化,而这一课讲的则是社会主义阵营的发展与变化;同时第18课也为本册书最后一个单元冷战结束后的世界有密切关系。

第18课主要有三个部分内容:社会主义力量的壮大、苏联的发展与改革、东欧剧变与苏联解体。"社会主义力量的壮大"部分,主要讲述了二战后社会主义国家由一国变为多国,苏联在东欧推广苏联模式以及中苏结盟壮大社会主义阵营力量。"苏联的发展与改革"部分,主要讲了赫鲁晓夫改革、勃列日涅夫改革的内容和局限性。"东欧剧变与苏联解体"部分,主要讲了戈尔巴乔夫改革及其后果,东欧剧变的原因和表现,苏联解体的简要经过。

学情分析 本课授课对象是初三年级学生。初三同学经过两年半的历史学习,已经具备了较好的知识基础,史料研读分析能力,也培养出了一定的历史思维能力。但是对一些历史大事发生的背景理解不够深,对一些历史概念的理解也不到位,对历史材料的分析解读能力仍然需要进一步提高,对一些重大历史事件的正确评价方法还需要引导。

学习目标 1. 通过识读地图,认识社会主义从一国到多国的实践;通过阅读课本,了解经互会和中苏建交的基本事实,知道以苏联为首的社会主义阵营的形成。(唯物史观、时空观念) 2. 通过阅读课本,观看图片、文字史料,知道赫鲁晓夫改革、勃列日涅夫改革、戈尔巴乔夫改革的内容和影响。(史料实证、时空观念) 3. 通过阅读课本、研读多种史料,分析东欧剧变和苏联解体的原因,认识到社会主义的发展不是一帆风顺的;通过对比中苏两国改革的不同结果,分析和体会中国特色社会主义道路的优越性和必然性。(史料实证、家国情怀)

评价任务 1. 通过识读地图,认识社会主义从一国到多国的实践;通过阅读课本,了解经互会和中苏建交的基本事实,知道以苏联为首的社会主义阵营的形成。(针对目标1) 2. 完成表格,知道赫鲁晓夫改革、勃列日涅夫改革、戈尔巴乔夫改革的内容和影响。(针对目标2) 3.研读史料,分析东欧剧变和苏联解体的原因,认识到社会主义的发展不是一帆风顺的;通过对比中苏两国改革的不同结果,分析和体会中国特色社会主义道路的优越性和必然性。(针对目标3)

教学过程

教学环节 教师的教 学生的学 评价要点

环节一 课堂导入 引用普京名言“谁不为苏联解体而惋惜,谁就没有良心;谁想恢复过去的苏联,谁就没有头脑。” 1991年12月25日,苏联宣布解体。苏联是如何从国际舞台上消失的?又是什么原因导致它解体的?这对我们中国的社会主义建设有何借鉴呢? 学生自主思考,回答问题 通过熟悉人物引入新课激发学生兴趣并回顾苏联成就

环节二 组织学习 环节五 交流反馈 社会主义力量的壮大 展示第二次世界大战后的社会主义国家地图,引导学生数出二战后出现哪些社会主义国家,并思考这说明了什么? 2.运用史料和示意图展示经互会 3.中苏建交 1949年,新中国成立后不久,苏联就与中国建交; 1950年,中苏缔结了《友好同盟互助条约》,国内掀起学习苏联的热潮; 1953—1957年,在中国一五计划期间,苏联援助中国156个项目。 学生观察地图回答社会主义国家分布的区域 学生阅读史料,分析苏联与社会主义国家间的关系 通过地图直观的理解社会主义力量增强 认识苏联对东欧各国按苏联模式改造,回忆苏联模式弊端

苏联的发展与改革 关于苏联的改革,有人是这么评价的: 赫鲁晓夫把苏联改病了,勃列日涅夫把苏联改残了,戈尔巴乔夫把苏联改垮了。 为什么他们的改革会被这么评价?阅读P84---85,以表格方式归纳三人的改革。 赫鲁晓夫改革 学生根据教材归纳赫鲁晓夫改革的内容 根据材料归纳:赫鲁晓夫改革的措施和评价 勃列日涅夫改革 学生根据教材归纳勃列日涅夫改革的内容 根据材料归纳:勃列日涅夫改革的措施和影响 过渡:1985年,戈尔巴乔夫上台,成为苏共中央总书记,此时的苏联已经病入膏肓。政治极度腐败,经济大幅下滑,民族矛盾公开,已经到了不改革就难以为继的历史关头。戈尔巴乔夫借鉴和吸收赫鲁晓夫时期的改革经验和教训,开始对苏联社会进行一场艰难而又雄心勃勃的改革。 3.戈尔巴乔夫改革 学生根据教材归纳戈尔巴乔夫改革的内容 根据材料归纳:戈尔巴乔夫改革的影响 学生阅读教材,完成表格 阅读史料,划出关键词并表达观点 学生阅读教材,完成表格 阅读史料,划出关键词并表达观点 学生阅读教材,完成表格 阅读史料,划出关键词并表达观点 通过赫鲁晓夫的改革措施,认识到改革没有从根本上解决苏联模式高度集中的经济体制弊端,且存在严重偏差 通过勃列日涅夫的措施认识到 有突破高度集中的计划经济体制,国民经济呈畸形发展。 认识戈尔巴乔夫的“政治多元化”和“向市场经济过渡”的改革措施虽突破了斯大林模式,但是脱离了社会主义方向,直接导致苏联解体。

苏联解体与东欧剧变 东欧剧变 展示东欧剧变地图 提问东欧各国的改革受到苏联改革影响,政局剧烈动荡。“剧变”指的是什么? 苏联解体 展示苏联红旗和俄罗斯国旗,引导学生认识八一九事变后苏联解体。 小结三位领导人的改革内容,分析苏联解体的根本原因 观察地图,说出哪些国家政局动荡。 阅读教材说出东欧各国社会制度的变化。 理解西方扶持叶利钦等反社会主义势力推动了苏联解体,并归纳三位领导人的措施,思考苏联解体的根本原因 认识戈尔巴乔夫改革对东欧各国和苏联自身造成严重后果 通过苏联解体认识到西方“和平演变”战略的危害,从唯物主义的角度分析苏联模式的弊端是苏联解体的根本原因

4.社会主义在中国 20世纪七八十年代,中国和苏联先后进行了改革,中国、苏联的改革却导致了怎样不同的结果。为什么会出现这样的情况? 从新中国的发展成就看中国特色社会主义道路的优势,引导学生归纳苏联改革的教训。 学生归纳苏联解体的的教训 学生认识到苏联解体是一种社会主义模式的失败,而不是社会主义制度的失败。激励学生坚持走中国特色社会主义道路,培养制度自信。

环节三课堂小结 本节课我们学习了社会主义超越一国范围,社会主义国家的增多,赫鲁晓夫改革、勃列日涅夫改革、戈尔巴乔夫改革,东欧剧变和苏联解体,这些改革取得一定成效,但没有从根本上改变斯大林模式,因此改革失败了。这让我们认识到,东欧剧变、苏联解体是社会主义发展的严重挫折,是斯大林模式的失败,而非社会主义自身的失败。 反映了社会主义的发展不会一帆风顺,其中必然充满着艰巨、复杂和曲折。

环节四板书设计

环节五教学反思 在本课的教字中,需注意巧设疑问,如增加一些材料,追问东歌剧变的原因及其实质是什么。东欧剧变是承上启下的大事,但是书本少了连贯性的解述,给学生一种割断历史的感觉。善于设计问题,不但可以调动学生的思維和学习的兴趣,而且还可以增强知识结构体系的连贯性,让整个课堂教学结构完整、有机统一。

同课章节目录

- 第一单元 殖民地人民的反抗与资本主义制度的扩展

- 第1课 殖民地人民的反抗斗争

- 第2课 俄国的改革

- 第3课 美国内战

- 第4课 日本明治维新

- 第二单元 第二次工业革命和近代科学文化

- 第5课 第二次工业革命

- 第6课 工业化国家的社会变化

- 第7课 近代科学与文化

- 第三单元 第一次世界大战和战后初期的世界

- 第8课 第一次世界大战

- 第9课 列宁与十月革命

- 第10课 《凡尔赛条约》和《九国公约》

- 第11课 苏联的社会主义建设

- 第12课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第四单元 经济大危机和第二次世界大战

- 第13课 罗斯福新政

- 第14课 法西斯国家的侵略扩张

- 第15课 第二次世界大战

- 第五单元 二战后的世界变化

- 第16课 冷战

- 第17课 二战后资本主义的新变化

- 第18课 社会主义的发展与挫折

- 第19课 亚非拉国家的新发展

- 第六单元 走向和平发展的世界

- 第20课 联合国与世界贸易组织

- 第21课 冷战后的世界格局

- 第22课 不断发展的现代社会

- 第23课 活动课:时事溯源