(6)生物的进化课件(共46张PPT)_高一生物学人教版(2019)必修二课后习题精讲

文档属性

| 名称 | (6)生物的进化课件(共46张PPT)_高一生物学人教版(2019)必修二课后习题精讲 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 23.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-04-07 09:12:08 | ||

图片预览

文档简介

(共46张PPT)

(6)生物的进化

高一生物学人教版(2019)必修二

课后习题精讲课件

CONTENTS

第1节 基因突变和基因重组

练习与应用

概念检测

1.关于生物的进化,只能靠运用证据和逻辑来推测。判断以下有关生物进化证据和结论的说法是否合理。

(1)通过化石可以了解已经绝灭的生物的形态结构特点,推测其行为特点。( )

(2)人和鱼的胚胎发育经历了有鳃裂及有尾的阶段,这可以用人与鱼有共同祖先来解释。( )

(3)比较解剖学发现,不同种类的哺乳动物的前肢在形态上差别很大,这说明这些哺乳动物不是由共同祖先进化来的。( )

√

√

×

练习与应用

概念检测

2.生物进化的证据是多方面的,其中能作为直接证据的是( )

A.化石

B.胚胎学证据

C.比较解剖学证据

D.分子生物学证据

A

解析:在研究生物进化的过程中,化石是最重要的、比较全面的证据。化石是保存在地层中的古生物的遗体、遗物或生活痕迹,直接说明了古生物的结构或生活习性,化石在地层中出现的先后顺序,说明了生物是由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生逐渐进化而来的,始祖鸟化石说明了鸟类是由古代的爬行动物进化来的;而比较解剖学上的同源器官只是证明了具有同源器官的生物具有共同的原始祖先;胚胎学上的证据(如鳃裂)只是说明了古代脊椎动物的原始祖先都生活在水中。这些证据(包括分类学、遗传学上的证据)的证明面都比较窄。因此生物进化最直接、最主要的证据是化石。即A正确。

练习与应用

概念检测

3.生物都有共同的祖先,下列各项不能作为支持这一论点的证据的是( )

A.所有生物共用一套遗传密码

B.所有生物都由ATP直接供能

C.各种生物的细胞具有基本相同的结构

D.所有生物的生命活动都是靠能量驱动的

B

练习与应用

拓展应用

1.如果有人坚持认为生物是自古以来就如此的,你认为能够反驳他的最有效的证据是什么?为什么?当你提供了你认为最有效的证据后,他还可能如何辩解?你又如何进一步反驳?

化石证据、比较解剖学证据、胚胎学证据、细胞和分子水平的证据进行讨论。

练习与应用

拓展应用

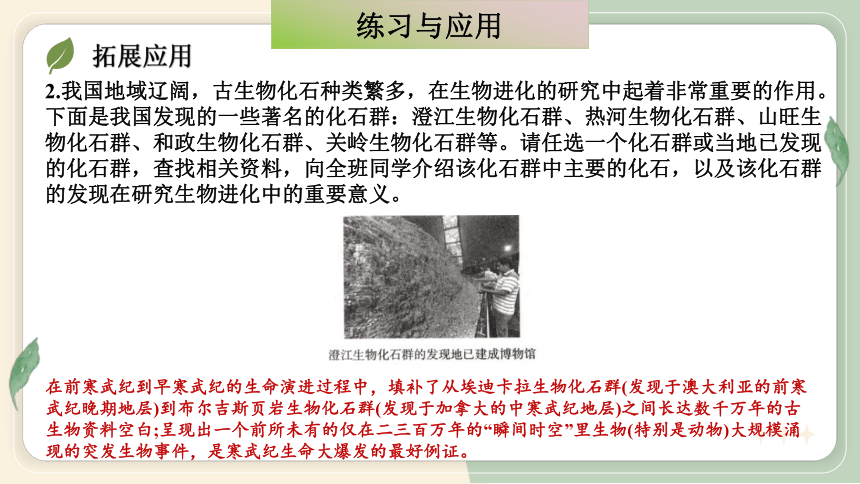

2.我国地域辽阔,古生物化石种类繁多,在生物进化的研究中起着非常重要的作用。下面是我国发现的一些著名的化石群:澄江生物化石群、热河生物化石群、山旺生物化石群、和政生物化石群、关岭生物化石群等。请任选一个化石群或当地已发现的化石群,查找相关资料,向全班同学介绍该化石群中主要的化石,以及该化石群的发现在研究生物进化中的重要意义。

在前寒武纪到早寒武纪的生命演进过程中,填补了从埃迪卡拉生物化石群(发现于澳大利亚的前寒武纪晚期地层)到布尔吉斯页岩生物化石群(发现于加拿大的中寒武纪地层)之间长达数千万年的古生物资料空白;呈现出一个前所未有的仅在二三百万年的“瞬间时空”里生物(特别是动物)大规模涌现的突发生物事件,是寒武纪生命大爆发的最好例证。

CONTENTS

第2节 自然选择与适应的形成

练习与应用

概念检测

1.适应的形成离不开生物的遗传和变异(内因)与环境(外因)的相互作用。判断下列与适应及其形成相关的表述是否正确。

(1)适应不仅是指生物对环境的适应,也包括生物的结构与功能相适应。( )

(2)具有有利变异的个体,都能成功地生存和繁殖后代;具有不利变异的个体,会过早死亡,不能留下后代。( )

(3)适应相对性的根本原因是遗传的稳定性与环境不断变化之间的矛盾。( )

解析:适应不仅是指生物对环境的适应,也包括生物的结构与功能相适应,该说法正确。

√

×

解析:适应具有相对性,具有不利变异的个体,可能由于环境突然改变,而成为有利变异,而不会过早死亡,也能留下后代,该说法正确。

√

解析:适应相对性的根本原因是遗传的稳定性与环境不断变化之间的矛盾,该说法正确。

练习与应用

概念检测

2.拉马克是研究生物进化的先驱。下列叙述不是拉马克观点的是( )

A.生物的种类从古至今是一样的

B.生物的种类是随着时间的推移而变化的

C.生物某器官的发达与否取决于用与不用

D.生物的变化是生物出现新的性状,并且将这些性状遗传给后代

A

解析:拉马克的主要观点是获得性遗传,用进废退,认为生物是由更原始的祖先进化而来,物种是变化的,质疑了神创论中物种不变的观点。

练习与应用

拓展应用

1.有人认为,工蜂不能繁殖后代,因此,它们适于采集花粉的性状在进化上没有意义。你同意这种观点吗?为什么?

工蜂虽然不能繁殖后代,但它们适宜于采集花粉的性状对于种群的繁衍和进化具有重要的意义。

练习与应用

拓展应用

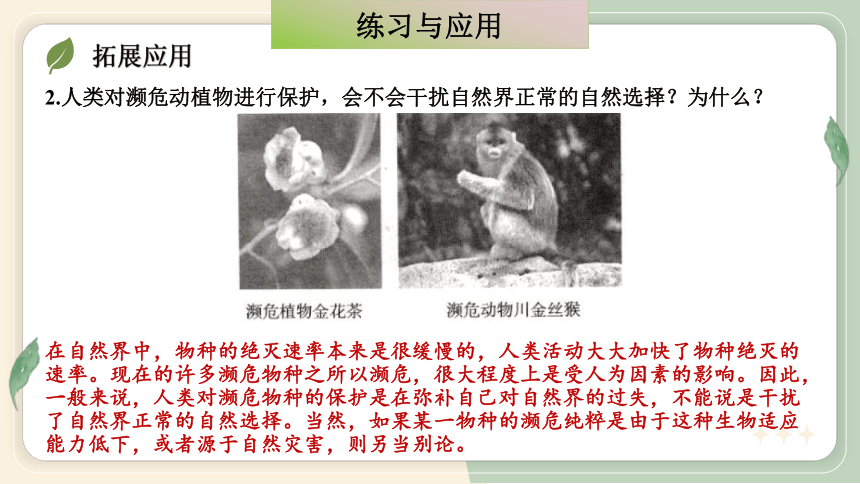

2.人类对濒危动植物进行保护,会不会干扰自然界正常的自然选择?为什么?

在自然界中,物种的绝灭速率本来是很缓慢的,人类活动大大加快了物种绝灭的速率。现在的许多濒危物种之所以濒危,很大程度上是受人为因素的影响。因此,一般来说,人类对濒危物种的保护是在弥补自己对自然界的过失,不能说是干扰了自然界正常的自然选择。当然,如果某一物种的濒危纯粹是由于这种生物适应能力低下,或者源于自然灾害,则另当别论。

练习与应用

拓展应用

3.“人们现在都生活在各种人工环境中,因此,人类的进化不再受到自然选择的影响。”你同意这一观点吗?写一段文字阐明你支持或反对的理由。

人工环境与自然环境不可能完全隔绝,人也不可能离开自然界而存在,因此人类的进化不可能完全摆脱自然界的影响。但是,人类早已远离风餐露宿、“与狼共舞”的时代。工农业的发展和医疗水平的提高,使得人们的生活条件不断改善,健康水平不断提高,婴幼儿死亡率不断下降,平均寿命显著延长,来自自然界的选择压力在变小,来自人类社会内部的选择因素在增加。

CONTENTS

3.1种群基因组成的变化

练习与应用

概念检测

1.从基因水平看,生物进化的过程就是种群基因频率发生定向改变的过程。判断下列相关表述是否正确。

(1)某地区红绿色盲患者在男性中约占8%,在女性中约占0.64%,由此可知,红绿色盲基因Xb的基因频率约为8%。( )

(2)基因频率变化是由基因突变和基因重组引起的,不受环境的影响。( )

(3)生物进化的实质是种群基因频率在自然选择作用下的定向改变。( )

√

解析:伴X染色体的遗传病在男性中的发病率与致病基因的基因频率相同,在女性中的发病率可用遗传平衡公式计算,男、女性人群中的致病基因频率与所有人群中的致病基因频率均相同。

×

√

练习与应用

概念检测

2.种群是物种在自然界的存在形式,也是一个繁殖单位。下列生物群体中属于种群的是( )

A.一个湖泊中的全部鱼

B.一片森林中的全部蛇

C.一间屋中的全部蟑螂

D.卧龙自然保护区中的全部大熊猫

D

解析:A、一个湖泊中的全部鱼,不符合同种生物,A错误;B、一片森林中的全部蛇,不符合同种生物,B错误;C、一间屋中的全部蟑螂,不符合同种生物,C错误;D、卧龙自然保护区中的全部大熊猫,符合定义,D正确。

练习与应用

概念检测

3.某一瓢虫种群中有黑色和红色两种体色的个体,这一性状由一对等位基因控制,黑色(B)对红色(b)为显性。如果基因型为BB的个体占18%,基因型为Bb的个体占78%,基因型为bb的个体占4%。基因B和b的频率分别为( )

A.18%、82%

B.36%、64%

C.57%、43%

D.92%、8%

C

解析:在一对等位基因中,一个基因的频率=含该基因的纯合子的基因型频率+杂合子的基因型频率×1/2。故基因B的频率为18%+78%×1/2=57%;基因b的频率为1-57%=43%。

练习与应用

概念检测

4.一种果蝇的突变体在21℃的气温下,生存能力很差,但是当气温上升到25.5℃时,突变体的生存能力大大提高。这说明( )

A.突变是不定向的

B.突变的有利或有害取决于环境条件

C.突变是随机发生的

D.环境条件的变化对突变体都是有害的

B

解析:依题意,一种果蝇的突变体在21℃的气温下,生存能力很差,说明该变异是有害的,当气温上升到25.5℃,突变体的生存能力大大提高,说明当环境条件改变时,原来有害的变异转而成了有利的变异,所以,A、C、D三项均错误,B项正确。

练习与应用

拓展应用

1.举出人为因素导致种群基因频率定向改变的实例。

选择育种和杂交育种。

练习与应用

拓展应用

2.如果将一个濒临灭绝的生物种群释放到一个新的环境中,那里有充足的食物,没有天敌,这个种群将发生怎样的变化?请根据所学知识作出预测。

如果气候等其他条件也适宜,并且这个种群具有一定的繁殖能力,该种群的个体数会迅速增加。否则,也可能仍然处于濒危状态甚至灭绝。

练习与应用

拓展应用

3.碳青霉烯类抗生素是治疗重度感染的一类药物。下表为2005—2008年,该类抗生素在某医院住院患者中的人均使用量,以及从患者体内分离得到的某种细菌对该类抗生素的耐药率变化。据表回答下列问题。

(1)这种细菌耐药率的变化与抗生素的使用量之间是否存在关联?依据是什么?

从上表结果可知,这种细菌耐药率的变化与抗生素的使用量之间

呈正相关关系。

年份 2005 2006 2007 2008

住院患者该类抗生素的人均使用量/g 0.074 0.12 0.14 0.19

某种细菌对该类抗生素的耐药率/% 2.6 6.11 10.9 25.5

练习与应用

拓展应用

(2)试从进化的角度解释耐药率升高的原因。

(3)我国卫生部门建立了全国抗菌药物临床应用监测网和细菌耐药监测网,并要求医疗机构开展细菌耐药监测工作,建立细菌耐药预警机制。例如,当某抗菌药物的主要目标细菌耐药率超过30%时,医疗机构应及时将这一预警信息进行通报。请分析这一要求的合理性。

(4)人类不断研发和使用新的抗生素,细菌对新药的耐药性也在不断提高,二者之间仿佛发生了一场竞赛。作为这场竞赛的参与者,你可以做些什么呢?

细菌产生耐药性变异后,在药物的选择下,耐药个体生存和产生后代的概率增大,而耐药性变异是可遗传的,最终导致种群耐药性基因频率增加、耐药率升高。

当某抗菌药物的主要目标细菌耐药率超过30%时,说明该药物已经对细菌的抑制作用较弱,一旦形成“超级细菌”将会带来很大的危害。

除非万不得一,尽量少使用抗生素,避免细菌耐药性的提高。

CONTENTS

3.2隔离在物种形成中的作用

练习与应用

概念检测

1.判断下列与隔离有关的表述是否正确。

(1)在曼彻斯特的桦尺蛾种群中,黑色个体与浅色个体之间未出现生殖隔离。( )

(2)加拉帕戈斯群岛不同岛屿上的地雀种群之间由于地理隔离而逐渐形成了生殖隔离。( )

√

√

练习与应用

概念检测

2.19世纪70年代,10对原产于美国的灰松鼠被引入英国,结果在英国大量繁殖、泛滥成灾。对生活在两国的灰松鼠种群,可以作出的判断是( )

A.两者尚未形成两个物种

B.两者的外部形态有明显差别

C.两者之间已经出现生殖隔离

D.两者的基因库向不同方向改变

D

解析:两国的灰松鼠种群在分离初期尚未出现生殖隔离,所以未形成两个物种,两者的外部形态也未出现明显差别。

练习与应用

拓展应用

1.斑马的染色体数为22对,驴的染色体数为31对,斑马和驴杂交产生的后代兼具斑马和驴的特征,称为斑驴兽或驴斑兽,俗称“斑驴”。斑马和驴杂交产生的后代是可育的吗?你能从染色体组的角度作出解释吗?

不可育,“斑驴”含两个染色体组,一个来自斑马一个来自驴,由于体细胞内不含同源染色体,不能形成配子,因而“斑驴”是不可育的。

练习与应用

拓展应用

2.在自然界,狮和虎是不可能相遇的。在动物园里,一般也将这两种动物分开圈养。近年来才出现将它们的幼崽放在一起饲养的做法,目的是获得有观赏价值的杂交后代——狮虎兽或虎狮兽,你对这种做法有什么看法?

雄虎和雌狮杂交生出的后代是虎狮兽,雄狮和雌虎杂交生出的后代是狮虎兽。由于体细胞中含有两个物种的遗传物质,故狮虎兽在外观上具有两个亲本的遗传特性,但其体细胞中由于无同源染色体,减数分裂时会发生联会紊乱,所以不能产生可育后代。狮虎兽或虎狮兽虽具有一定的观赏价值,但人为地将狮、虎放在一起饲养,使两种动物杂交产生后代,从进化方面来说,这一做法是毫无意义的。

CONTENTS

第四节 协同进化与生物多样性的形成

练习与应用

概念检测

1.生物多样性是协同进化的结果。判断下列与进化和生物多样性有关的表述是否正确。

(1)一个物种的形成或绝灭,会影响到若干其他物种的进化。( )

(2)物种之间的协同进化都是通过物种之间的竞争实现的。( )

(3)地球上的生态系统从古至今都是由生产者、消费者和分解者组成的。( )

(4)生物多样性的形成是指新的物种不断形成的过程。( )

√

×

解析:协同进化既包含生物与生物之间的作用,也包含生物与无机环境之间的作用。

×

解析:生态系统由包含生产者和分解者的两极生态系统演化为包含生产者、消费者和分解者的三极生态系统。

解析:生物多样性不仅包含物种多样性,还包含遗传多样性和生态系统多样性。

×

练习与应用

概念检测

2.基于早期地球的特殊环境推测,地球上最早出现的生物是( )

A.单细胞生物,进行有氧呼吸

B.多细胞生物,进行有氧呼吸

C.单细胞生物,进行无氧呼吸

D.多细胞生物,进行无氧呼吸

C

解析:因为原始大气中没有氧气,所以最早出现的生物是厌氧生物。

练习与应用

拓展应用

1.用一位学者的话说,协同进化就是“生态的舞台,进化的表演”(The ecological theater and evolutionary play)。根据本节所学内容,谈谈你对这句话的理解。

生态指的是生物与无机环境的相互关系,进化指的是生物界的历史演变。如果把进化看作由各种生物表演的一部历史剧,那么,上演这部历史剧的舞台就是生物与无机环境之间复杂的相互关系。物种进化的表演受舞台背景的制约,舞台背景也要与上演的内容相协调。

练习与应用

拓展应用

2.假如物种之间没有一定的关系(如亲缘关系和相互影响),也不随时间而改变,那么我们的生物学观点会发生怎样的变化?生物学是更容易学习还是更难学习?

假如那样,生物界纷繁复杂的现象就很难用统一的观点和理论来解释,作为生物学基本观点之一的进化观点将难以建立,生物学就不可能形成现在这样一个科学的框架体系,学习生物学将缺少基本观点和方法的指导及统领。

练习与应用

拓展应用

3.我国在修建青藏铁路时,不惜耗资修建了许多高架桥和涵洞。这对保护生物多样性有什么意义?这种做法适合在其他地区推广吗?请综合运用本章各节所学知识,从基因、物种和生态系统三个方面来论证。感兴趣的话,你还可以从经济和社会等角度提出自己的看法。

高架桥和涵洞可以方便道路两侧的生物进行基因交流,不会将原始种群分为两个种群。

CONTENTS

第6章 复习与提高

练习与应用

选择题

1.对种群的基因频率没有影响的是( )

A.基因突变

B.随机交配

C.自然选择

D.染色体变异

B

解析:ACD、突变(基因突变和染色体变异)和自然选择均会影响种群的基因频率,ACD不符合题意;B、一般而言,随机交配不会导致种群基因频率发生改变,B符合题意。

练习与应用

选择题

2.生态系统多样性形成的原因可以概括为( )

A.基因突变

B.基因重组

C.协同进化

D.地理隔离

C

练习与应用

选择题

3.下列关于生物进化的表述,错误的是( )

A.隔离是物种形成的必要条件

B.突变和基因重组都具有随机性

C.自然选择决定生物进化的方向

D.只有有利变异才是进化的原材料

D

解析:隔离是物种形成的必要条件,突变和基因重组均具有随机性,自然选择决定了生物进化的方向,变异(有利变异、不利变异、中性变异)为生物进化提供了原材料。

练习与应用

选择题

4.关于有性生殖在进化上的意义,下列说法错误的是( )

A.实现了基因重组

B.提高了繁殖速率

C.加快了进化的进程

D.丰富了变异的原材料

B

解析:与有性生殖相比,无性生殖(营养繁殖)具有繁殖速度快的特点。

练习与应用

非选择题

1.在下面的空白框和括号处填写适当的词语。

自然选择

产生

新物种形成

导致

练习与应用

非选择题

2.在进化地位上越高等的生物,适应能力越强吗?请说明你的观点和证据。

不一定。在进化地位上越高等的生物,适应能力不一定越强,因为生物总是适应具体的环境的。例如,将人置于无氧环境中,人不能生存,但低等的乳酸菌却能存活。

练习与应用

非选择题

3.与同种或类似的野生种类相比,家养动物的变异较多(如狗的变异比狼多)。对此你如何解释?

与同种或类似的野生种类相比,家养动物的变异往往更多,这与人类根据自身的需要,采取的杂交育种等措施有关。

练习与应用

非选择题

4.科学家对某地一种蟹的体色深浅进行了研究,结果如下图所示。不同体色的个体数量为什么会形成这样的差别呢?请提出假说进行解释。

蟹的中间体色可能与环境色彩较接近,这样的个体不容易被捕食者发现,生存并繁殖后代的机会较多,相应的基因型频率较高。经过长期的自然选择,导致中间体色个体较多。

练习与应用

非选择题

5.褐花杓兰和西藏杓兰主要分布于我国西南地区,且分布区域有一定交叉。典型的褐花杓兰,花是深紫色的;典型的西藏杓兰,花是紫红色的。此外,它们还存在花色从浅红到深紫等一系列过渡类型。研究人员通过实验发现,这两种植物能够杂交并产生可育后代。请回答下列问题。

练习与应用

非选择题

(1)这两种兰花的花色存在一系列过渡类型,能否用二者在自然状态下可以杂交来解释?如果能,能否确定过渡类型就是二者杂交形成的?

(2)研究人员建议将它们合并为一种。这一建议有道理吗?

二者在自然状态下可杂交并产生可育后代,说明不同花色的杓兰属于同一物种,这些过渡类型可能由等位基因控制。

有道理,因为它们可以杂交并产生可育后代。

练习与应用

非选择题

6.20世纪40年代,DDT开始被用作杀虫剂,起初非常有效。若干年以后,人们发现它的杀虫效果越来越差。人们的解释是昆虫产生了抗药性。请你运用本章所学知识,对昆虫产生抗药性作出进一步的解释。

DDT的使用使昆虫群体中抗药性差的个体死亡,抗药性强的个体生存下来,抗药性强的个体之间杂交产生的后代中也具有抗药的基因。即DDT对抗药性基因起了选择作用,使种群的抗药性基因的基因频率不断增大。

练习与应用

非选择题

7.学习完“遗传与进化”模块,你对基因、遗传、变异和进化乃至生命本质有哪些深入的体会和独到的理解?请你围绕上述关键词写一篇短文,题目自拟,文体和字数不限。

生物与环境之间相互影响,相互协调,生物适应环境,会改善生态环境;生物不适应环境,会使生态环境恶化。人与环境的关 系也是相互影响的,人类活动可以改善生态环境,也可以使生态环境恶化;生态环境改变进而影响人类的生存。人类在发展经济的同时,要遵循生态学规律,提高生态系统的生产力或改善生态环境,充分发挥资源的生产潜力,防止环境污染,改善生态环境,达到经济效益、社会效益和生态效益的同步性发展,促进生物与生物、生物与环境、人与环境的协调。

(6)生物的进化

高一生物学人教版(2019)必修二

课后习题精讲课件

CONTENTS

第1节 基因突变和基因重组

练习与应用

概念检测

1.关于生物的进化,只能靠运用证据和逻辑来推测。判断以下有关生物进化证据和结论的说法是否合理。

(1)通过化石可以了解已经绝灭的生物的形态结构特点,推测其行为特点。( )

(2)人和鱼的胚胎发育经历了有鳃裂及有尾的阶段,这可以用人与鱼有共同祖先来解释。( )

(3)比较解剖学发现,不同种类的哺乳动物的前肢在形态上差别很大,这说明这些哺乳动物不是由共同祖先进化来的。( )

√

√

×

练习与应用

概念检测

2.生物进化的证据是多方面的,其中能作为直接证据的是( )

A.化石

B.胚胎学证据

C.比较解剖学证据

D.分子生物学证据

A

解析:在研究生物进化的过程中,化石是最重要的、比较全面的证据。化石是保存在地层中的古生物的遗体、遗物或生活痕迹,直接说明了古生物的结构或生活习性,化石在地层中出现的先后顺序,说明了生物是由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生逐渐进化而来的,始祖鸟化石说明了鸟类是由古代的爬行动物进化来的;而比较解剖学上的同源器官只是证明了具有同源器官的生物具有共同的原始祖先;胚胎学上的证据(如鳃裂)只是说明了古代脊椎动物的原始祖先都生活在水中。这些证据(包括分类学、遗传学上的证据)的证明面都比较窄。因此生物进化最直接、最主要的证据是化石。即A正确。

练习与应用

概念检测

3.生物都有共同的祖先,下列各项不能作为支持这一论点的证据的是( )

A.所有生物共用一套遗传密码

B.所有生物都由ATP直接供能

C.各种生物的细胞具有基本相同的结构

D.所有生物的生命活动都是靠能量驱动的

B

练习与应用

拓展应用

1.如果有人坚持认为生物是自古以来就如此的,你认为能够反驳他的最有效的证据是什么?为什么?当你提供了你认为最有效的证据后,他还可能如何辩解?你又如何进一步反驳?

化石证据、比较解剖学证据、胚胎学证据、细胞和分子水平的证据进行讨论。

练习与应用

拓展应用

2.我国地域辽阔,古生物化石种类繁多,在生物进化的研究中起着非常重要的作用。下面是我国发现的一些著名的化石群:澄江生物化石群、热河生物化石群、山旺生物化石群、和政生物化石群、关岭生物化石群等。请任选一个化石群或当地已发现的化石群,查找相关资料,向全班同学介绍该化石群中主要的化石,以及该化石群的发现在研究生物进化中的重要意义。

在前寒武纪到早寒武纪的生命演进过程中,填补了从埃迪卡拉生物化石群(发现于澳大利亚的前寒武纪晚期地层)到布尔吉斯页岩生物化石群(发现于加拿大的中寒武纪地层)之间长达数千万年的古生物资料空白;呈现出一个前所未有的仅在二三百万年的“瞬间时空”里生物(特别是动物)大规模涌现的突发生物事件,是寒武纪生命大爆发的最好例证。

CONTENTS

第2节 自然选择与适应的形成

练习与应用

概念检测

1.适应的形成离不开生物的遗传和变异(内因)与环境(外因)的相互作用。判断下列与适应及其形成相关的表述是否正确。

(1)适应不仅是指生物对环境的适应,也包括生物的结构与功能相适应。( )

(2)具有有利变异的个体,都能成功地生存和繁殖后代;具有不利变异的个体,会过早死亡,不能留下后代。( )

(3)适应相对性的根本原因是遗传的稳定性与环境不断变化之间的矛盾。( )

解析:适应不仅是指生物对环境的适应,也包括生物的结构与功能相适应,该说法正确。

√

×

解析:适应具有相对性,具有不利变异的个体,可能由于环境突然改变,而成为有利变异,而不会过早死亡,也能留下后代,该说法正确。

√

解析:适应相对性的根本原因是遗传的稳定性与环境不断变化之间的矛盾,该说法正确。

练习与应用

概念检测

2.拉马克是研究生物进化的先驱。下列叙述不是拉马克观点的是( )

A.生物的种类从古至今是一样的

B.生物的种类是随着时间的推移而变化的

C.生物某器官的发达与否取决于用与不用

D.生物的变化是生物出现新的性状,并且将这些性状遗传给后代

A

解析:拉马克的主要观点是获得性遗传,用进废退,认为生物是由更原始的祖先进化而来,物种是变化的,质疑了神创论中物种不变的观点。

练习与应用

拓展应用

1.有人认为,工蜂不能繁殖后代,因此,它们适于采集花粉的性状在进化上没有意义。你同意这种观点吗?为什么?

工蜂虽然不能繁殖后代,但它们适宜于采集花粉的性状对于种群的繁衍和进化具有重要的意义。

练习与应用

拓展应用

2.人类对濒危动植物进行保护,会不会干扰自然界正常的自然选择?为什么?

在自然界中,物种的绝灭速率本来是很缓慢的,人类活动大大加快了物种绝灭的速率。现在的许多濒危物种之所以濒危,很大程度上是受人为因素的影响。因此,一般来说,人类对濒危物种的保护是在弥补自己对自然界的过失,不能说是干扰了自然界正常的自然选择。当然,如果某一物种的濒危纯粹是由于这种生物适应能力低下,或者源于自然灾害,则另当别论。

练习与应用

拓展应用

3.“人们现在都生活在各种人工环境中,因此,人类的进化不再受到自然选择的影响。”你同意这一观点吗?写一段文字阐明你支持或反对的理由。

人工环境与自然环境不可能完全隔绝,人也不可能离开自然界而存在,因此人类的进化不可能完全摆脱自然界的影响。但是,人类早已远离风餐露宿、“与狼共舞”的时代。工农业的发展和医疗水平的提高,使得人们的生活条件不断改善,健康水平不断提高,婴幼儿死亡率不断下降,平均寿命显著延长,来自自然界的选择压力在变小,来自人类社会内部的选择因素在增加。

CONTENTS

3.1种群基因组成的变化

练习与应用

概念检测

1.从基因水平看,生物进化的过程就是种群基因频率发生定向改变的过程。判断下列相关表述是否正确。

(1)某地区红绿色盲患者在男性中约占8%,在女性中约占0.64%,由此可知,红绿色盲基因Xb的基因频率约为8%。( )

(2)基因频率变化是由基因突变和基因重组引起的,不受环境的影响。( )

(3)生物进化的实质是种群基因频率在自然选择作用下的定向改变。( )

√

解析:伴X染色体的遗传病在男性中的发病率与致病基因的基因频率相同,在女性中的发病率可用遗传平衡公式计算,男、女性人群中的致病基因频率与所有人群中的致病基因频率均相同。

×

√

练习与应用

概念检测

2.种群是物种在自然界的存在形式,也是一个繁殖单位。下列生物群体中属于种群的是( )

A.一个湖泊中的全部鱼

B.一片森林中的全部蛇

C.一间屋中的全部蟑螂

D.卧龙自然保护区中的全部大熊猫

D

解析:A、一个湖泊中的全部鱼,不符合同种生物,A错误;B、一片森林中的全部蛇,不符合同种生物,B错误;C、一间屋中的全部蟑螂,不符合同种生物,C错误;D、卧龙自然保护区中的全部大熊猫,符合定义,D正确。

练习与应用

概念检测

3.某一瓢虫种群中有黑色和红色两种体色的个体,这一性状由一对等位基因控制,黑色(B)对红色(b)为显性。如果基因型为BB的个体占18%,基因型为Bb的个体占78%,基因型为bb的个体占4%。基因B和b的频率分别为( )

A.18%、82%

B.36%、64%

C.57%、43%

D.92%、8%

C

解析:在一对等位基因中,一个基因的频率=含该基因的纯合子的基因型频率+杂合子的基因型频率×1/2。故基因B的频率为18%+78%×1/2=57%;基因b的频率为1-57%=43%。

练习与应用

概念检测

4.一种果蝇的突变体在21℃的气温下,生存能力很差,但是当气温上升到25.5℃时,突变体的生存能力大大提高。这说明( )

A.突变是不定向的

B.突变的有利或有害取决于环境条件

C.突变是随机发生的

D.环境条件的变化对突变体都是有害的

B

解析:依题意,一种果蝇的突变体在21℃的气温下,生存能力很差,说明该变异是有害的,当气温上升到25.5℃,突变体的生存能力大大提高,说明当环境条件改变时,原来有害的变异转而成了有利的变异,所以,A、C、D三项均错误,B项正确。

练习与应用

拓展应用

1.举出人为因素导致种群基因频率定向改变的实例。

选择育种和杂交育种。

练习与应用

拓展应用

2.如果将一个濒临灭绝的生物种群释放到一个新的环境中,那里有充足的食物,没有天敌,这个种群将发生怎样的变化?请根据所学知识作出预测。

如果气候等其他条件也适宜,并且这个种群具有一定的繁殖能力,该种群的个体数会迅速增加。否则,也可能仍然处于濒危状态甚至灭绝。

练习与应用

拓展应用

3.碳青霉烯类抗生素是治疗重度感染的一类药物。下表为2005—2008年,该类抗生素在某医院住院患者中的人均使用量,以及从患者体内分离得到的某种细菌对该类抗生素的耐药率变化。据表回答下列问题。

(1)这种细菌耐药率的变化与抗生素的使用量之间是否存在关联?依据是什么?

从上表结果可知,这种细菌耐药率的变化与抗生素的使用量之间

呈正相关关系。

年份 2005 2006 2007 2008

住院患者该类抗生素的人均使用量/g 0.074 0.12 0.14 0.19

某种细菌对该类抗生素的耐药率/% 2.6 6.11 10.9 25.5

练习与应用

拓展应用

(2)试从进化的角度解释耐药率升高的原因。

(3)我国卫生部门建立了全国抗菌药物临床应用监测网和细菌耐药监测网,并要求医疗机构开展细菌耐药监测工作,建立细菌耐药预警机制。例如,当某抗菌药物的主要目标细菌耐药率超过30%时,医疗机构应及时将这一预警信息进行通报。请分析这一要求的合理性。

(4)人类不断研发和使用新的抗生素,细菌对新药的耐药性也在不断提高,二者之间仿佛发生了一场竞赛。作为这场竞赛的参与者,你可以做些什么呢?

细菌产生耐药性变异后,在药物的选择下,耐药个体生存和产生后代的概率增大,而耐药性变异是可遗传的,最终导致种群耐药性基因频率增加、耐药率升高。

当某抗菌药物的主要目标细菌耐药率超过30%时,说明该药物已经对细菌的抑制作用较弱,一旦形成“超级细菌”将会带来很大的危害。

除非万不得一,尽量少使用抗生素,避免细菌耐药性的提高。

CONTENTS

3.2隔离在物种形成中的作用

练习与应用

概念检测

1.判断下列与隔离有关的表述是否正确。

(1)在曼彻斯特的桦尺蛾种群中,黑色个体与浅色个体之间未出现生殖隔离。( )

(2)加拉帕戈斯群岛不同岛屿上的地雀种群之间由于地理隔离而逐渐形成了生殖隔离。( )

√

√

练习与应用

概念检测

2.19世纪70年代,10对原产于美国的灰松鼠被引入英国,结果在英国大量繁殖、泛滥成灾。对生活在两国的灰松鼠种群,可以作出的判断是( )

A.两者尚未形成两个物种

B.两者的外部形态有明显差别

C.两者之间已经出现生殖隔离

D.两者的基因库向不同方向改变

D

解析:两国的灰松鼠种群在分离初期尚未出现生殖隔离,所以未形成两个物种,两者的外部形态也未出现明显差别。

练习与应用

拓展应用

1.斑马的染色体数为22对,驴的染色体数为31对,斑马和驴杂交产生的后代兼具斑马和驴的特征,称为斑驴兽或驴斑兽,俗称“斑驴”。斑马和驴杂交产生的后代是可育的吗?你能从染色体组的角度作出解释吗?

不可育,“斑驴”含两个染色体组,一个来自斑马一个来自驴,由于体细胞内不含同源染色体,不能形成配子,因而“斑驴”是不可育的。

练习与应用

拓展应用

2.在自然界,狮和虎是不可能相遇的。在动物园里,一般也将这两种动物分开圈养。近年来才出现将它们的幼崽放在一起饲养的做法,目的是获得有观赏价值的杂交后代——狮虎兽或虎狮兽,你对这种做法有什么看法?

雄虎和雌狮杂交生出的后代是虎狮兽,雄狮和雌虎杂交生出的后代是狮虎兽。由于体细胞中含有两个物种的遗传物质,故狮虎兽在外观上具有两个亲本的遗传特性,但其体细胞中由于无同源染色体,减数分裂时会发生联会紊乱,所以不能产生可育后代。狮虎兽或虎狮兽虽具有一定的观赏价值,但人为地将狮、虎放在一起饲养,使两种动物杂交产生后代,从进化方面来说,这一做法是毫无意义的。

CONTENTS

第四节 协同进化与生物多样性的形成

练习与应用

概念检测

1.生物多样性是协同进化的结果。判断下列与进化和生物多样性有关的表述是否正确。

(1)一个物种的形成或绝灭,会影响到若干其他物种的进化。( )

(2)物种之间的协同进化都是通过物种之间的竞争实现的。( )

(3)地球上的生态系统从古至今都是由生产者、消费者和分解者组成的。( )

(4)生物多样性的形成是指新的物种不断形成的过程。( )

√

×

解析:协同进化既包含生物与生物之间的作用,也包含生物与无机环境之间的作用。

×

解析:生态系统由包含生产者和分解者的两极生态系统演化为包含生产者、消费者和分解者的三极生态系统。

解析:生物多样性不仅包含物种多样性,还包含遗传多样性和生态系统多样性。

×

练习与应用

概念检测

2.基于早期地球的特殊环境推测,地球上最早出现的生物是( )

A.单细胞生物,进行有氧呼吸

B.多细胞生物,进行有氧呼吸

C.单细胞生物,进行无氧呼吸

D.多细胞生物,进行无氧呼吸

C

解析:因为原始大气中没有氧气,所以最早出现的生物是厌氧生物。

练习与应用

拓展应用

1.用一位学者的话说,协同进化就是“生态的舞台,进化的表演”(The ecological theater and evolutionary play)。根据本节所学内容,谈谈你对这句话的理解。

生态指的是生物与无机环境的相互关系,进化指的是生物界的历史演变。如果把进化看作由各种生物表演的一部历史剧,那么,上演这部历史剧的舞台就是生物与无机环境之间复杂的相互关系。物种进化的表演受舞台背景的制约,舞台背景也要与上演的内容相协调。

练习与应用

拓展应用

2.假如物种之间没有一定的关系(如亲缘关系和相互影响),也不随时间而改变,那么我们的生物学观点会发生怎样的变化?生物学是更容易学习还是更难学习?

假如那样,生物界纷繁复杂的现象就很难用统一的观点和理论来解释,作为生物学基本观点之一的进化观点将难以建立,生物学就不可能形成现在这样一个科学的框架体系,学习生物学将缺少基本观点和方法的指导及统领。

练习与应用

拓展应用

3.我国在修建青藏铁路时,不惜耗资修建了许多高架桥和涵洞。这对保护生物多样性有什么意义?这种做法适合在其他地区推广吗?请综合运用本章各节所学知识,从基因、物种和生态系统三个方面来论证。感兴趣的话,你还可以从经济和社会等角度提出自己的看法。

高架桥和涵洞可以方便道路两侧的生物进行基因交流,不会将原始种群分为两个种群。

CONTENTS

第6章 复习与提高

练习与应用

选择题

1.对种群的基因频率没有影响的是( )

A.基因突变

B.随机交配

C.自然选择

D.染色体变异

B

解析:ACD、突变(基因突变和染色体变异)和自然选择均会影响种群的基因频率,ACD不符合题意;B、一般而言,随机交配不会导致种群基因频率发生改变,B符合题意。

练习与应用

选择题

2.生态系统多样性形成的原因可以概括为( )

A.基因突变

B.基因重组

C.协同进化

D.地理隔离

C

练习与应用

选择题

3.下列关于生物进化的表述,错误的是( )

A.隔离是物种形成的必要条件

B.突变和基因重组都具有随机性

C.自然选择决定生物进化的方向

D.只有有利变异才是进化的原材料

D

解析:隔离是物种形成的必要条件,突变和基因重组均具有随机性,自然选择决定了生物进化的方向,变异(有利变异、不利变异、中性变异)为生物进化提供了原材料。

练习与应用

选择题

4.关于有性生殖在进化上的意义,下列说法错误的是( )

A.实现了基因重组

B.提高了繁殖速率

C.加快了进化的进程

D.丰富了变异的原材料

B

解析:与有性生殖相比,无性生殖(营养繁殖)具有繁殖速度快的特点。

练习与应用

非选择题

1.在下面的空白框和括号处填写适当的词语。

自然选择

产生

新物种形成

导致

练习与应用

非选择题

2.在进化地位上越高等的生物,适应能力越强吗?请说明你的观点和证据。

不一定。在进化地位上越高等的生物,适应能力不一定越强,因为生物总是适应具体的环境的。例如,将人置于无氧环境中,人不能生存,但低等的乳酸菌却能存活。

练习与应用

非选择题

3.与同种或类似的野生种类相比,家养动物的变异较多(如狗的变异比狼多)。对此你如何解释?

与同种或类似的野生种类相比,家养动物的变异往往更多,这与人类根据自身的需要,采取的杂交育种等措施有关。

练习与应用

非选择题

4.科学家对某地一种蟹的体色深浅进行了研究,结果如下图所示。不同体色的个体数量为什么会形成这样的差别呢?请提出假说进行解释。

蟹的中间体色可能与环境色彩较接近,这样的个体不容易被捕食者发现,生存并繁殖后代的机会较多,相应的基因型频率较高。经过长期的自然选择,导致中间体色个体较多。

练习与应用

非选择题

5.褐花杓兰和西藏杓兰主要分布于我国西南地区,且分布区域有一定交叉。典型的褐花杓兰,花是深紫色的;典型的西藏杓兰,花是紫红色的。此外,它们还存在花色从浅红到深紫等一系列过渡类型。研究人员通过实验发现,这两种植物能够杂交并产生可育后代。请回答下列问题。

练习与应用

非选择题

(1)这两种兰花的花色存在一系列过渡类型,能否用二者在自然状态下可以杂交来解释?如果能,能否确定过渡类型就是二者杂交形成的?

(2)研究人员建议将它们合并为一种。这一建议有道理吗?

二者在自然状态下可杂交并产生可育后代,说明不同花色的杓兰属于同一物种,这些过渡类型可能由等位基因控制。

有道理,因为它们可以杂交并产生可育后代。

练习与应用

非选择题

6.20世纪40年代,DDT开始被用作杀虫剂,起初非常有效。若干年以后,人们发现它的杀虫效果越来越差。人们的解释是昆虫产生了抗药性。请你运用本章所学知识,对昆虫产生抗药性作出进一步的解释。

DDT的使用使昆虫群体中抗药性差的个体死亡,抗药性强的个体生存下来,抗药性强的个体之间杂交产生的后代中也具有抗药的基因。即DDT对抗药性基因起了选择作用,使种群的抗药性基因的基因频率不断增大。

练习与应用

非选择题

7.学习完“遗传与进化”模块,你对基因、遗传、变异和进化乃至生命本质有哪些深入的体会和独到的理解?请你围绕上述关键词写一篇短文,题目自拟,文体和字数不限。

生物与环境之间相互影响,相互协调,生物适应环境,会改善生态环境;生物不适应环境,会使生态环境恶化。人与环境的关 系也是相互影响的,人类活动可以改善生态环境,也可以使生态环境恶化;生态环境改变进而影响人类的生存。人类在发展经济的同时,要遵循生态学规律,提高生态系统的生产力或改善生态环境,充分发挥资源的生产潜力,防止环境污染,改善生态环境,达到经济效益、社会效益和生态效益的同步性发展,促进生物与生物、生物与环境、人与环境的协调。

同课章节目录

- 第1章 遗传因子的发现

- 第1节 孟德尔的豌豆杂交实验(一)

- 第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)

- 第2章 基因和染色体的关系

- 第1节 减数分裂和受精作用

- 第2节 基因在染色体上

- 第3节 伴性遗传

- 第3章 基因的本质

- 第1节 DNA是主要的遗传物质

- 第2节 DNA的结构

- 第3节 DNA的复制

- 第4节 基因通常是有遗传效应的DNA片段

- 第4章 基因的表达

- 第1节 基因指导蛋白质的合成

- 第2节 基因表达与性状的关系

- 第5章 基因突变及其他变异

- 第1节 基因突变和基因重组

- 第2节 染色体变异

- 第3节 人类遗传病

- 第6章 生物的进化

- 第1节 生物有共同祖先的证据

- 第2节 自然选择与适应的形成

- 第3节 种群基因组成的变化与物种的形成

- 第4节 协同进化与生物多样性的形成