北京市陈经纶中学2024-2025学年高二下学期3月月考语文试卷(PDF版,含答案)

文档属性

| 名称 | 北京市陈经纶中学2024-2025学年高二下学期3月月考语文试卷(PDF版,含答案) |

|

|

| 格式 | |||

| 文件大小 | 4.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-06 22:30:51 | ||

图片预览

文档简介

2025北京陈经纶中学高二 3月月考

语 文

注意:1.考试时间 100分钟,卷面总分 100 分。

2.务必将答案答在答题纸上。在试卷上答题无效。

一、本大题共 5 小题,共 17 分。

阅读下面的材料,完成 1-5 题。

材料一

世间万物皆有声音,整个宇宙都在低声吼叫。从宏大的宇宙到微观的粒子,能量在不断流动,这种流

动正是一切声音的根源。声音是由物体振动产生的声波,是能被听觉器官所感知的波动现象,其中有自然

发生的声音,也有人按照美的规律创造的音乐的声音。

雷鸣、风吼、虎啸、猿啼等声音现象,构成了复杂万端的自然声响。自然声响可以成为审美对象,如

“呦呦鹿鸣”“喓喓草虫”“伐木丁丁,鸟鸣嘤嘤”,这些诗句都是以自然声响起兴。自然声响和谐而有

韵味,唤起了人的诗情,激发了审美感受,入诗后寄托了诗人的审美情趣。在这里,审美对象与人的生活

相互依存,相互作用,正如马克思所言“人只有凭借现实的、感性的对象,才能表现自己的生命”。由

此,我们可以体会到,自然界的声音之美离不开它天然的和谐节奏,而这正与人展现自己生命力量的要求

相适应。

音乐的声音是人按照美的规律创造的,以人声和乐器声作为材料,不直接塑造形象,无确切含义。但

音乐的声音却能表现人的感情,并激发人的感情,在表达情感的功能上与其他艺术类型相比,它甚至是最

有优越性的。

声音有情绪意义。《乐记》中说:“凡音者,生人心者也。情动于中,故形于声。声成文,谓之

音。”又由于心对物之所感的心境不同,也就产生了带有不同情绪意义的乐音。

声音有色彩感。朱光潜先生在《近代实验美学》中介绍,美国学者请一班学图画的学生听两曲乐

调不同的乐曲,并要他们随时把音乐所引起的意象画在纸上,结果发现,各人所画的图画情景虽有差

异,而情调和空气却十分相近:乐调喜悦时各图画的情调都很生动,乐调凄惨时各图画的空气都很黯

淡。人们常说的“着色的听觉”,从上述事例中大体可见。在实验人对声音的色彩感觉时,研究者发

现有些人听高音产生白色感觉,中音产生灰色感觉,低音产生黑色感觉。

声音有意象感。比如在一个阴雨寒冷的秋夜,一个人在屋内,瑟瑟的西风吹动着窗前的梧桐树叶作

响,过了一会儿,风声渐渐停了,但雨声响起来了,雨滴梧桐,“一叶叶,一声声,空阶滴到明”(温庭

筠《更漏子》)。就是这雨滴梧桐的声音,带着它的综合存在条件,成为了一种听觉意象。这种意象的生

成,是对声音综合创造的结果,其中有主体的想象和移情。想象和移情善于借体而生,它能在自然声音中

借体,更能在音乐声音中借体,有时竟使欣赏主体的东西代替了创作主体的东西。

(取材于王向峰《青年审美手册》)

材料二

声音如何表现,怎样对声音事件进行逼真的摹写,这是让故事讲述者挠头的大问题。听觉信号旋生即

第1页/共9页

灭,看不见摸不着,对视觉信号我们可以勾勒其整体轮廓,描绘其局部细节,这些在听觉信号那里通常都

难以实现。更何况对于人类日益迟钝的听觉来说,声音具有很大的模糊性和不确定性:刘姥姥没见过自鸣

钟,在她听来它的响声就像是农村常有的“打箩柜筛面”,这种经验主义的错误是任何人都难以避免的。

因此,表现声音的最便捷的手段就是用象声词模拟。象声词在世界各民族语言中都有不同存在,其功

能主要为表音,即《文心雕龙》所说的“‘喈喈’逐黄鸟之声,‘喓喓’学草虫之韵”。汉语中有些象声词

还有表意作用,如古人常把杜鹃、鹧鸪的啼鸣听成“不如归去”“行不得也哥哥”。英语中也有许多诗歌

因鸟鸣而发,如雪莱《致云雀》以四短一长的诗行模仿四短一长的云雀啼鸣,这已属于上升到艺术层面的

模仿。

用语言表现声音的手段有限,要想“如实”反映转瞬即逝的声音事件,运用模仿性的声音“听声类

声”也是文学创作常用的方法,如李白《听蜀僧濬弹琴》的“为我一挥手,如听万壑松”,韩愈《听颖师

弹琴》的“昵昵儿女语,恩怨相尔汝”等。

然而,仔细琢磨这些听琴诗,其中可供驱驭的听觉意象实在不多。一旦改变思路将“类声”调整为

“类形”,挥笔的自由度骤然间增大,这时叙述对象已由无形的声音事件变为有形的视觉联想,更有利于

故事讲述人“施之藻绘,扩其波澜”。如《老残游记》第二回“白妞说书”:

几啭之后,又高一层,接连有三四声,节节高起。恍如由傲来峰西面,攀登泰山的景象:初看傲

来峰削壁千仞,以为上与天通,及至翻到傲来峰顶,才见扇子崖更在傲来峰上,及至翻到扇子崖,又

见南天门更在扇子崖上;愈翻愈险,愈险愈奇。

作者明明写的是声音的盘旋缠绕与低昂起伏,展示在读者眼前的却是登山者不断向峰顶攀登的情景,

让人惊叹作者的“听声类形”与白妞说书一样神奇莫测。再如雨果《巴黎圣母院》中对钟声的摹写:

你突然会看见——有时耳朵似乎也有视觉——你会看见各个钟楼仿佛同时升起了一股声音的圆

柱,一团和声的烟雾……你可以看见每组音符从钟楼飘出,独立地在和声的海洋里蜿蜒游动……你可

以看见八度音符从一个钟楼跳到另一个钟楼,银钟的声音像是长了翅膀,轻灵,尖利,直冲云霄;木

钟的声音微弱,蹒跚,像断了腿似地往下坠落。

文学世界多姿多彩,有声有色。它的丰富性体现着作者对世界的感知和创作的功力,也考验着读者的

感知力与想象力。从听的角度关注文学叙事中的声音可以唤醒人们遗忘或忽略的感知,并激发人们对感知

新的理解。

(取材于傅修延《听觉叙事研究》)

1. 根据材料一,下列理解与推断不.正.确.的一项是(3 分)

A. 自然声响均具有天然的和谐节奏,这与人展现生命力量的要求相适应。

B. 音乐的声音不直接塑造形象,但表达情感的功能较其他艺术有优越性。

C. 声音具有色彩感,所以生活中人们会用灰暗、明亮等词语来形容声音。

D. 听觉意象的生成是对声音综合创造的结果,其中有主体的想象和移情。

2.根据材料二,下列关于表现声音手段的理解不.正.确.的一项是(3 分)

A. 汉语中部分象声词具有表音、表意的双重功能。

B. “听声类声”通过视觉形象生动地描绘听觉感受。

第2页/共9页

C. “听声类形”提升了文学创作的自由度与表现力。

D. “听声类形”是东西方作家摹写声音的有效手段。

3. 根据材料二,下列诗句运用了“听声类形”手法描写声音的一项是(3 分)

A. 飞湍瀑流争喧豗,碌崖转砅万壑雷。

B. 无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

C. 间关莺语花底滑,幽咽泉流冰下难。

D. 锦瑟无端五十弦,一弦一柱思华年。

4. 根据材料一和材料二,下列理解与推断不.正.确.的一项是(3 分)

A. “呦呦”“喈喈”等象声词,是对自然声响的模拟,音韵和谐,富有韵味,能激发人们的审美感受。

B. 心境不同,诗人会对声响有不同感受。“渌水荡漾清猿啼”“杜鹃啼血猿哀鸣”同写猿啼,但情绪意义不

同。

C.由于声音具有模糊性和不确定性,声音描写困难,所以作家在描摹声音时难免犯经验主义的错误。

D.无论是作者对声音进行摹写,还是读者对作品中声音的内涵进行理解,感知力与想象力都十分重要。

5. “纸上有声”是前人对《红楼梦》中大量声音描写的形象概括。请结合下面文段中的画线句,根据材料一和

材料二,分析这处声音描写使用的方法和产生的效果。(5 分)

只听桂花阴里,呜呜咽咽,袅袅悠悠,又发出一缕笛音来,果真比先越发凄凉。大家都寂然而坐。夜

静月明,且笛声悲怨,贾母年老带酒之人,听此声音,不免有触于心,禁不住堕下泪来。众人彼此都不禁

有凄凉寂寞之意,半日,方知贾母伤感,才忙转身陪笑,发语解释。

——第七十六回 凸碧堂品笛感凄清 凹晶馆联诗悲寂寞

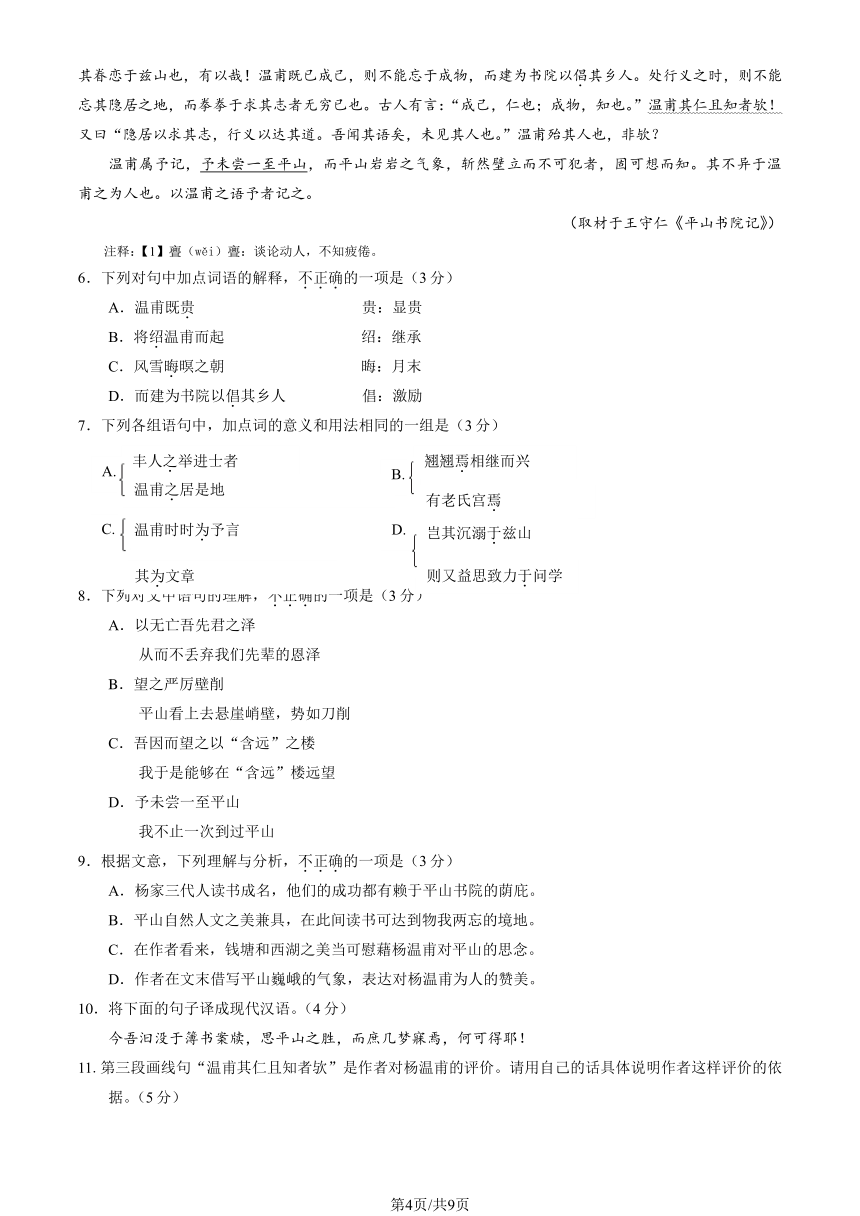

二、本大题共 6 小题,共 21 分。

阅读下面的文言文,完成 6-11 题。

平山在丰陵之北三里,今杭郡守杨君温甫蚤岁尝读书其下。丰人之.举进士者,自温甫之父佥宪公始,而

温甫承之。温甫既贵.,建以为书院。曰:“使吾乡之秀与吾杨氏之子弟诵读其间,翘翘焉.相继而兴,以无亡吾

先君之泽。”于是其乡多文士,而温甫之子晋,复学成有器识,将绍.温甫而起,盖书院为有力焉。

温甫始为秋官郎,予时实为僚佐,相怀甚得也。温甫时时为.予言:“平山之胜,耸秀奇特,比于.峨嵋。望

之严厉壁削,若无所容,而其上乃宽衍平博,有老氏宫焉.。殿阁魁桀伟丽,闻于天下;俯览大江,烟云杳霭;

暇辄从朋侪往游,其间鸣湍绝壑,拂云千仞之木,阴翳亏蔽。书院当其麓,其高可以眺,其邃可以隐,其芳

可以采,其清可以濯,其幽可以栖。吾因而望之以“含远”之楼,蛰之以“寒香”之坞,揭之以“秋芳”之

亭,澄之以“洗月”之池,息之以“栖云”之窝。四时交变,风雪晦.暝之朝,花月澄芬之夕,光景超忽,

千态万状。而吾诵读于其间,盖冥然与世相忘;若将终身焉,而不知其他也。今吾汩没于簿书案牍,思平山

之胜,而庶几梦寐焉,何可得耶!”

既而某以病告归阳明,温甫寻亦出守杭郡。钱塘波涛之汹怪,西湖山水之秀丽,天下之言名胜者无过焉。

噫!温甫之.居是地,当无憾于平山耳矣。今年与温甫相见于杭,而亹

【1】亹于平山者犹昔也。吁,亦异矣!岂

其沉溺于.兹山,果有不能忘情也哉?温甫好学不倦,其为.文章,追古人而并之。方其读书于平山也,优游自

得,固将发为事业以显于世。及其施诸政事,沛然有余矣,则又益思致力于.问学,而其间又自有不暇者,则

第3页/共9页

其眷恋于兹山也,有以哉!温甫既已成己,则不能忘于成物,而建为书院以倡.其乡人。处行义之时,则不能

忘其隐居之地,而拳拳于求其志者无穷已也。古人有言:“成己,仁也;成物,知也。”温甫其仁且知者欤!

又曰“隐居以求其志,行义以达其道。吾闻其语矣,未见其人也。”温甫殆其人也,非欤?

温甫属予记,予未尝一至平山,而平山岩岩之气象,斩然壁立而不可犯者,固可想而知。其不异于温

甫之为人也。以温甫之语予者记之。

(取材于王守仁《平山书院记》)

注释:【1】亹(wěi)亹:谈论动人,不知疲倦。

6.下列对句中加点词语的解释,不.正.确.的一项是(3 分)

A.温甫既贵. 贵:显贵

B.将绍.温甫而起 绍:继承

C.风雪晦.暝之朝 晦:月末

D.而建为书院以倡.其乡人 倡:激励

7.下列各组语句中,加点词的意义和用法相同的一组是(3 分)

丰人之.举进士者 翘翘焉.相继而兴 A. B.

温 甫 之 居 . 是地 有老氏宫焉

.

C. 温甫时时为.予言 D. 岂其沉溺于.兹山

其为.文章 则又益思致力于.问学

8.下列对文中语句的理解,不.正.确.的一项是(3 分)

A.以无亡吾先君之泽

从而不丢弃我们先辈的恩泽

B.望之严厉壁削

平山看上去悬崖峭壁,势如刀削

C.吾因而望之以“含远”之楼

我于是能够在“含远”楼远望

D.予未尝一至平山

我不止一次到过平山

9.根据文意,下列理解与分析,不.正.确.的一项是(3 分)

A.杨家三代人读书成名,他们的成功都有赖于平山书院的荫庇。

B.平山自然人文之美兼具,在此间读书可达到物我两忘的境地。

C.在作者看来,钱塘和西湖之美当可慰藉杨温甫对平山的思念。

D.作者在文末借写平山巍峨的气象,表达对杨温甫为人的赞美。

10.将下面的句子译成现代汉语。(4 分)

今吾汩没于簿书案牍,思平山之胜,而庶几梦寐焉,何可得耶!

11.第三段画线句“温甫其仁且知者欤”是作者对杨温甫的评价。请用自己的话具体说明作者这样评价的依

据。(5 分)

第4页/共9页

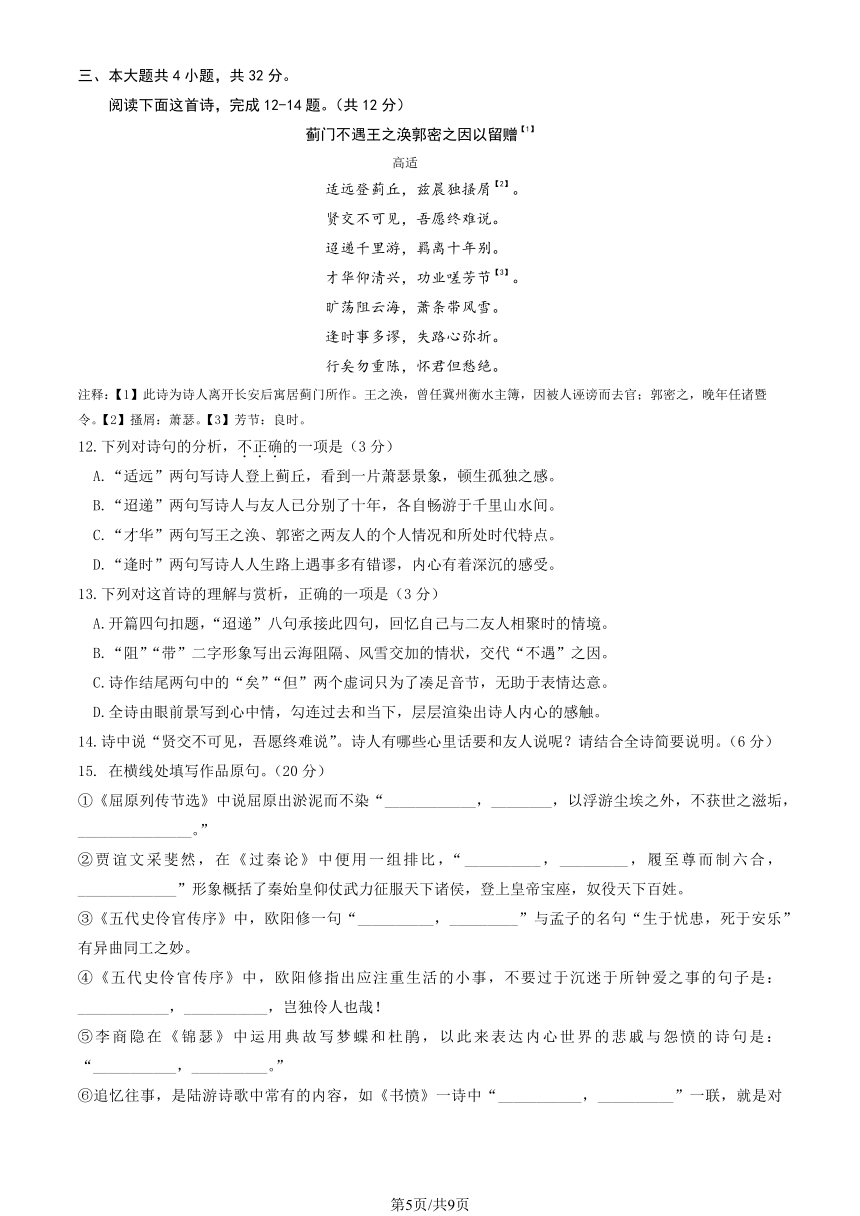

三、本大题共 4小题,共 32分。

阅读下面这首诗,完成 12-14 题。(共 12 分)

【1】

蓟门不遇王之涣郭密之因以留赠

高适

【2】

适远登蓟丘,兹晨独搔屑 。

贤交不可见,吾愿终难说。

迢递千里游,羁离十年别。

【3】

才华仰清兴,功业嗟芳节 。

旷荡阻云海,萧条带风雪。

逢时事多谬,失路心弥折。

行矣勿重陈,怀君但愁绝。

注释:【1】此诗为诗人离开长安后寓居蓟门所作。王之涣,曾任冀州衡水主簿,因被人诬谤而去官;郭密之,晚年任诸暨

令。【2】搔屑:萧瑟。【3】芳节:良时。

12.下列对诗句的分析,不.正.确.的一项是(3 分)

A.“适远”两句写诗人登上蓟丘,看到一片萧瑟景象,顿生孤独之感。

B.“迢递”两句写诗人与友人已分别了十年,各自畅游于千里山水间。

C.“才华”两句写王之涣、郭密之两友人的个人情况和所处时代特点。

D.“逢时”两句写诗人人生路上遇事多有错谬,内心有着深沉的感受。

13.下列对这首诗的理解与赏析,正确的一项是(3 分)

A.开篇四句扣题,“迢递”八句承接此四句,回忆自己与二友人相聚时的情境。

B.“阻”“带”二字形象写出云海阻隔、风雪交加的情状,交代“不遇”之因。

C.诗作结尾两句中的“矣”“但”两个虚词只为了凑足音节,无助于表情达意。

D.全诗由眼前景写到心中情,勾连过去和当下,层层渲染出诗人内心的感触。

14.诗中说“贤交不可见,吾愿终难说”。诗人有哪些心里话要和友人说呢?请结合全诗简要说明。(6 分)

15. 在横线处填写作品原句。(20 分)

①《屈原列传节选》中说屈原出淤泥而不染“____________,________,以浮游尘埃之外,不获世之滋垢,

_______________。”

②贾谊文采斐然,在《过秦论》中便用一组排比,“ __________,_________,履至尊而制六合,

_____________”形象概括了秦始皇仰仗武力征服天下诸侯,登上皇帝宝座,奴役天下百姓。

③《五代史伶官传序》中,欧阳修一句“__________,_________”与孟子的名句“生于忧患,死于安乐”

有异曲同工之妙。

④《五代史伶官传序》中,欧阳修指出应注重生活的小事,不要过于沉迷于所钟爱之事的句子是:

____________,___________,岂独伶人也哉!

⑤李商隐在《锦瑟》中运用典故写梦蝶和杜鹃,以此来表达内心世界的悲戚与怨愤的诗句是:

“___________,__________。”

⑥追忆往事,是陆游诗歌中常有的内容,如《书愤》一诗中“___________,__________”一联,就是对

第5页/共9页

抗金历史的回忆。

⑦屈原在《离骚》中写自己虽然崇尚美德,不断约束自己却仍然很快遭到贬谪的句子是

“________________,________________”。韩愈在《左迁至蓝关示侄孙湘》中“一封朝奏九重天,夕贬

潮州路八千”中了表达了相似的人生境遇。

⑧李白在《蜀道难》一诗中指出逶迤千里的蜀道,还有更为奇险的风光。诗人先用“________________,

________________”托出山势的高险,然后由“________________,________________”写出水石激荡、

山谷空鸣的场景。

四、本大题共 4 小题,共 18 分。

阅读下面作品,完成 16-19 题。

《额尔古纳河右岸》跋

一部作品的诞生,就像一棵树的生长一样,是需要机缘的。首先,它必须拥有种子;其次,它缺少不

了泥土,还有,它不能没有阳光的照拂、雨露的滋润以及清风的抚慰。

《额尔古纳河右岸》的出现,是先有了泥土,然后才有了种子的。

那片春天时会因解冻而变得泥泞、夏天时绿树成荫、秋天时堆积着缤纷落叶、冬天时白雪茫茫的土地,

对我来说是那么的熟悉。少年时进山拉烧柴的时候,我不止一次在粗壮的大树上发现怪异的头像,父亲对

我说,那是白那查山神的形象,是鄂伦春人雕刻上去的。生活在我们山镇周围的少数民族住在夜晚时可以

看见星星的撮罗子里,夏天乘桦皮船在河上捕鱼,冬天穿着皮大哈和狍皮靴子在山中打猎。他们喜欢骑马,

喜欢喝酒,喜欢歌唱。在那片辽阔而又寒冷的土地上,人口稀少的他们就像流淌在深山中的一股清泉,是

那么的充满活力,同时又是那么的寂寞。

那片被世人称为“绿色宝库”的土地在没有被开发前,森林是茂密的,动物是繁多的。始于上个世纪

六十年代的大规模开发开始后,伐木声取代了鸟鸣,炊烟取代了云朵。持续的开发使那片原始森林出现了

苍老、退化的迹象。而受害最大的是被我们称为最后一个游猎民族、以放养驯鹿为生的敖鲁古雅的鄂温克

人。当很多人蜂拥到根河市,想见证鄂温克人下山定居这一人类文明进程中伟大时刻的时候,我的心中却

弥漫着一股挥之不去的忧郁和苍凉感。就在这时,我的朋友艾真寄来一份报纸,是记叙鄂温克画家柳芭命

运的一篇文章,写她如何带着绚.丽.的才华走出森林,最终又满心疲惫地辞掉工作,回到森林,在困惑中葬

身河流的故事。艾真在报纸上附言:迟子,写吧,只有你能写!她对我的生活和创作非常了解,这种期待

和信任令我无比地温暖和感动。

去年五月,我有一周时间是在澳洲土著人聚集的达尔文市度过的。在海滨公园里,我相遇最多的是那

些四肢枯细、肚子微腆、肤色黝黑的土著人。他们聚集在一起,坐在草地上饮酒歌唱。那低沉的歌声就像

盘旋着的海鸥一样,在喧嚣的海涛声中若隐若现。当地人说,澳洲政府对土著人实行了多项优惠政策,他

们有特殊的生活补贴,但他们进城以后,把那些钱都挥霍到酒馆和赌场中了。他们仍然时常回到山林的部

落中,过着割舍不下的老日子。我在达尔文的街头,看见的土著人不是坐在骄阳下的公交车站的长椅前打

盹,就是席地而坐在商业区的街道上,在画布上描画他们部落的图腾以换取微薄的收入。更有甚者,他们

有的倚靠在店铺的门窗前,向往来的游人伸出乞讨的手。

第6页/共9页

在悉尼火车站宽敞的候车大厅里,我遇见一对大打出手的土著夫妻。女的哭叫着疯了似的一次次地扑

到男人身上,用她健硕的胳膊去打那个酒气熏天的男人。他们没有一件行李,女的空着手,男的只提着一

个肮脏的塑料袋,里面盛着一团软软的豆腐渣似的东西。他不躲闪,也不反抗,任女的发泄。很快,他们

周围聚集了一些白人围观者,脸上呈现的大都是遗憾的神色。警察拉开了土著女人,而那个男人已经被打

得唇角出血,蜷.缩.在一棵柱子前哀哀地垂着头。女的哭泣着,大声抱怨着什么,匆匆而过朝她瞥上一眼的

过路人的表情都是漠然的,可她却说得那么的凄切、动情。她的诉说就好像是为站台上不时传来的火车的

鸣笛声融入一种和弦似的。男人站了起来,走到女人面前,递过那个塑料袋,对她说,吃一点吧。我这才

明白那里面的东西是食物。女的推开他,让他走开!可男人很有耐性,又一次次地靠近她,满怀怜爱地把

那个塑料袋递到她面前。

这幕情景把我深深地震撼了,我只觉得一阵阵地心痛!他们大约是被现代文明的滚滚车轮碾碎了心灵,

为此而困惑和痛苦着的人!面对越来越繁华和陌生的世界,曾是这片土地主人的他们,成了现代世界的

“边缘人”,成为了要接受救济和灵魂拯救的一群!我们总是在撕裂一个鲜活生命的同时,又扮出慈善家

的样子,哀其不幸!我们剖开了他们的心,却还要说这心不够温暖,满是糟粕,这股弥漫全球的文明的冷

漠,难道不是人间最深重的凄风苦雨吗!

回国后,我去了根河市。城郊定居点那些崭新的白墙红顶的房子,多半已经空着。那一排排用砖红色

铁丝网拦起的鹿圈,看不到一只驯鹿。驯鹿下山圈养的失败和老一辈人对新生活的不适应,造成了猎民一

批批的回归。我追踪他们的足迹,连续两天来到猎民点,倾听他们内心的苦楚和哀愁,听他们歌唱——那

歌声听上去是沉郁而苍凉的,如呜咽而雄.浑.的流水。在那无比珍贵的两天时间中,我在鄂温克营地喝着他

们煮的驯鹿奶茶,看那些觅食归来的驯鹿悠闲地卧在笼着烟的林地上,心也跟着那丝丝缕缕升起的淡蓝色

烟霭一样,变得迷茫起来。由于森林植被的破坏,如今驯鹿可食的苔藓越来越少了,所以他们即使回到山

林了,但搬迁频繁。他们和驯鹿最终会往何处去呢?

回到根河市,我去探望因腰伤住院的画家柳芭的母亲。我不敢对躺在病床上的虚弱的她过多地提起柳

芭,只想静静地看看养育了一位优秀画家的母亲。当我快要离开的时候,她突然用手蒙住眼睛,用低沉的

声音对我说:柳芭太爱画画了,她那天去河边,还带了一瓶水,她没想着去死啊。是啊,柳芭可能并没想

到要去死,可她确实是随着水流消逝了,连同她热爱着的那些绚丽的油彩。我的眼前突然闪现出了在悉尼

火车站所看到的土著男人一次次地把食物送到妻子面前的情景,这些少数民族人身上所体现出的那种人性

巨大的包容和温暖,令我无比动情,以至于在朝医院外走去的时候,我的眼睛悄悄蒙上了泪水。

我觉得找到了这部长篇的种子。这是一粒沉甸甸的、饱满的种子。我从小就拥有的那片辽阔而苍茫的

林地就是它的温.床.,我相信一定能让它发芽和成长的。到了年底,创作的激情已经闪现,我确定了书的标

题——额尔古纳河右岸。

(取材于迟子建《从山峦到海洋——<额尔古纳河右岸>》跋》)

16.下列对文中加点词语的理解,不.正.确.的一项是(3 分)

A.带着绚.丽.的才华走出森林

绚丽:美好耀眼

B.蜷.缩.在一棵柱子前

第7页/共9页

蜷缩;弯着身体,缩在一起

C.如呜咽而雄.浑.的流水

雄浑:雄阔浑浊

D.林地就是它的温.床.

温床:利于生长的环境

17.下列对文章的理解和赏析,不.正.确.的一项是(3 分)

A.文章开篇说作品的诞生先需要种子后需要泥土,意在引出下文说《额尔古纳河右岸》诞生的特殊性。

B.朋友艾真给作者寄报纸并附言,希望作者叙写被边缘化的鄂温克人生活,这是对作者的期待与信任。

C.文章第七段中的“哀其不幸”这一短语,突出了作者对鄂温克人的深切同情,简短有力,令人深思。

D.文章以“作品的诞生”为线索,综合运用叙述、描写、抒情、议论等表达方式,内容充实,意蕴丰

厚。

18.文章插叙作者在澳洲的一段生活经历,有何作用?请结合全文简要分析。(6 分)

19. 文章结尾划线句所说的“种子”指作者的创作意图或作品主题,这里的“种子”具体指什么?作者是

如何找到这粒“种子”的?请结合全文简要概括。(6 分)

五、语言文字运用(12 分)

阅读下面的文字,完成 20-22 题。

不可否认,短视频已成为当下人们交流沟通、商业经营的重要平台。但与此同时,(甲),令人担

忧。

低快乐高伤害,短视频已成“杀时间”利器。数据显示,2023 年我国短视频人均单日使用时间长

达 151 分钟。短视频猛烈吞噬我们的时间,让人忽视自己的责任和义务,导致现实生活中的失控;也

容易让人陷入“信息茧房”,过度依赖虚拟世界,只看“偏好”内容,逐渐失去对丰富世界的感知。

一些短视频看似_A_,实则毫无“营养”,无需费脑的快乐要靠不断加强刺激或延长时间来维持,不知

不觉消磨人的专注力、创造力,使人的思维变得浅薄和僵化。

假幸福真孤独,沉迷短视频损害心理健康。①与其他上瘾现象类似,②短视频成瘾者也体现出与

家人朋友疏离、人际关系冲突等种种病态现象。③短视频中的喜怒哀乐,④如同追逐梦幻泡影,⑤我

们指尖余温尚存,⑥幸福已一触即散。短视频富含的情绪价值好比糖,(乙),成瘾后却可能苦在长远。

良莠不齐的内容、泛娱乐化的倾向,联手冲击着人们对主流文化和价值观的认同。

热现象冷思考,短视频不能只“叫座”不“叫好”。从记录生活、才艺展示,到经验分享、情绪

表达,再到搞笑段子、花式科普,可以说,短视频(丙),也折射出社会发展和时代变迁。但细看不难

发现,各家平台上的爆火视频都_B_,并无太多创新。只要能获取流量,价值观、道德感往往被忽视。

短视频行业篷勃发展,各类平台如_C_,但不容野蛮生长。面对短视频领域丛生的乱像,国家有关

管理部门应“该出手时就出手”,打造和偕健康的网络环境。

20.文中最后一段三处有错别字,请找出来并加以改正。(3 分)

21.请在文中画横线处填上恰当的成语。(3 分)

第8页/共9页

22.文中第三段标序号的部分有两处表述不当,请指出其序号并做修改,使语言准确流畅,逻辑严密,

不得改变原意。(6 分)

第9页/共9页

语 文

注意:1.考试时间 100分钟,卷面总分 100 分。

2.务必将答案答在答题纸上。在试卷上答题无效。

一、本大题共 5 小题,共 17 分。

阅读下面的材料,完成 1-5 题。

材料一

世间万物皆有声音,整个宇宙都在低声吼叫。从宏大的宇宙到微观的粒子,能量在不断流动,这种流

动正是一切声音的根源。声音是由物体振动产生的声波,是能被听觉器官所感知的波动现象,其中有自然

发生的声音,也有人按照美的规律创造的音乐的声音。

雷鸣、风吼、虎啸、猿啼等声音现象,构成了复杂万端的自然声响。自然声响可以成为审美对象,如

“呦呦鹿鸣”“喓喓草虫”“伐木丁丁,鸟鸣嘤嘤”,这些诗句都是以自然声响起兴。自然声响和谐而有

韵味,唤起了人的诗情,激发了审美感受,入诗后寄托了诗人的审美情趣。在这里,审美对象与人的生活

相互依存,相互作用,正如马克思所言“人只有凭借现实的、感性的对象,才能表现自己的生命”。由

此,我们可以体会到,自然界的声音之美离不开它天然的和谐节奏,而这正与人展现自己生命力量的要求

相适应。

音乐的声音是人按照美的规律创造的,以人声和乐器声作为材料,不直接塑造形象,无确切含义。但

音乐的声音却能表现人的感情,并激发人的感情,在表达情感的功能上与其他艺术类型相比,它甚至是最

有优越性的。

声音有情绪意义。《乐记》中说:“凡音者,生人心者也。情动于中,故形于声。声成文,谓之

音。”又由于心对物之所感的心境不同,也就产生了带有不同情绪意义的乐音。

声音有色彩感。朱光潜先生在《近代实验美学》中介绍,美国学者请一班学图画的学生听两曲乐

调不同的乐曲,并要他们随时把音乐所引起的意象画在纸上,结果发现,各人所画的图画情景虽有差

异,而情调和空气却十分相近:乐调喜悦时各图画的情调都很生动,乐调凄惨时各图画的空气都很黯

淡。人们常说的“着色的听觉”,从上述事例中大体可见。在实验人对声音的色彩感觉时,研究者发

现有些人听高音产生白色感觉,中音产生灰色感觉,低音产生黑色感觉。

声音有意象感。比如在一个阴雨寒冷的秋夜,一个人在屋内,瑟瑟的西风吹动着窗前的梧桐树叶作

响,过了一会儿,风声渐渐停了,但雨声响起来了,雨滴梧桐,“一叶叶,一声声,空阶滴到明”(温庭

筠《更漏子》)。就是这雨滴梧桐的声音,带着它的综合存在条件,成为了一种听觉意象。这种意象的生

成,是对声音综合创造的结果,其中有主体的想象和移情。想象和移情善于借体而生,它能在自然声音中

借体,更能在音乐声音中借体,有时竟使欣赏主体的东西代替了创作主体的东西。

(取材于王向峰《青年审美手册》)

材料二

声音如何表现,怎样对声音事件进行逼真的摹写,这是让故事讲述者挠头的大问题。听觉信号旋生即

第1页/共9页

灭,看不见摸不着,对视觉信号我们可以勾勒其整体轮廓,描绘其局部细节,这些在听觉信号那里通常都

难以实现。更何况对于人类日益迟钝的听觉来说,声音具有很大的模糊性和不确定性:刘姥姥没见过自鸣

钟,在她听来它的响声就像是农村常有的“打箩柜筛面”,这种经验主义的错误是任何人都难以避免的。

因此,表现声音的最便捷的手段就是用象声词模拟。象声词在世界各民族语言中都有不同存在,其功

能主要为表音,即《文心雕龙》所说的“‘喈喈’逐黄鸟之声,‘喓喓’学草虫之韵”。汉语中有些象声词

还有表意作用,如古人常把杜鹃、鹧鸪的啼鸣听成“不如归去”“行不得也哥哥”。英语中也有许多诗歌

因鸟鸣而发,如雪莱《致云雀》以四短一长的诗行模仿四短一长的云雀啼鸣,这已属于上升到艺术层面的

模仿。

用语言表现声音的手段有限,要想“如实”反映转瞬即逝的声音事件,运用模仿性的声音“听声类

声”也是文学创作常用的方法,如李白《听蜀僧濬弹琴》的“为我一挥手,如听万壑松”,韩愈《听颖师

弹琴》的“昵昵儿女语,恩怨相尔汝”等。

然而,仔细琢磨这些听琴诗,其中可供驱驭的听觉意象实在不多。一旦改变思路将“类声”调整为

“类形”,挥笔的自由度骤然间增大,这时叙述对象已由无形的声音事件变为有形的视觉联想,更有利于

故事讲述人“施之藻绘,扩其波澜”。如《老残游记》第二回“白妞说书”:

几啭之后,又高一层,接连有三四声,节节高起。恍如由傲来峰西面,攀登泰山的景象:初看傲

来峰削壁千仞,以为上与天通,及至翻到傲来峰顶,才见扇子崖更在傲来峰上,及至翻到扇子崖,又

见南天门更在扇子崖上;愈翻愈险,愈险愈奇。

作者明明写的是声音的盘旋缠绕与低昂起伏,展示在读者眼前的却是登山者不断向峰顶攀登的情景,

让人惊叹作者的“听声类形”与白妞说书一样神奇莫测。再如雨果《巴黎圣母院》中对钟声的摹写:

你突然会看见——有时耳朵似乎也有视觉——你会看见各个钟楼仿佛同时升起了一股声音的圆

柱,一团和声的烟雾……你可以看见每组音符从钟楼飘出,独立地在和声的海洋里蜿蜒游动……你可

以看见八度音符从一个钟楼跳到另一个钟楼,银钟的声音像是长了翅膀,轻灵,尖利,直冲云霄;木

钟的声音微弱,蹒跚,像断了腿似地往下坠落。

文学世界多姿多彩,有声有色。它的丰富性体现着作者对世界的感知和创作的功力,也考验着读者的

感知力与想象力。从听的角度关注文学叙事中的声音可以唤醒人们遗忘或忽略的感知,并激发人们对感知

新的理解。

(取材于傅修延《听觉叙事研究》)

1. 根据材料一,下列理解与推断不.正.确.的一项是(3 分)

A. 自然声响均具有天然的和谐节奏,这与人展现生命力量的要求相适应。

B. 音乐的声音不直接塑造形象,但表达情感的功能较其他艺术有优越性。

C. 声音具有色彩感,所以生活中人们会用灰暗、明亮等词语来形容声音。

D. 听觉意象的生成是对声音综合创造的结果,其中有主体的想象和移情。

2.根据材料二,下列关于表现声音手段的理解不.正.确.的一项是(3 分)

A. 汉语中部分象声词具有表音、表意的双重功能。

B. “听声类声”通过视觉形象生动地描绘听觉感受。

第2页/共9页

C. “听声类形”提升了文学创作的自由度与表现力。

D. “听声类形”是东西方作家摹写声音的有效手段。

3. 根据材料二,下列诗句运用了“听声类形”手法描写声音的一项是(3 分)

A. 飞湍瀑流争喧豗,碌崖转砅万壑雷。

B. 无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

C. 间关莺语花底滑,幽咽泉流冰下难。

D. 锦瑟无端五十弦,一弦一柱思华年。

4. 根据材料一和材料二,下列理解与推断不.正.确.的一项是(3 分)

A. “呦呦”“喈喈”等象声词,是对自然声响的模拟,音韵和谐,富有韵味,能激发人们的审美感受。

B. 心境不同,诗人会对声响有不同感受。“渌水荡漾清猿啼”“杜鹃啼血猿哀鸣”同写猿啼,但情绪意义不

同。

C.由于声音具有模糊性和不确定性,声音描写困难,所以作家在描摹声音时难免犯经验主义的错误。

D.无论是作者对声音进行摹写,还是读者对作品中声音的内涵进行理解,感知力与想象力都十分重要。

5. “纸上有声”是前人对《红楼梦》中大量声音描写的形象概括。请结合下面文段中的画线句,根据材料一和

材料二,分析这处声音描写使用的方法和产生的效果。(5 分)

只听桂花阴里,呜呜咽咽,袅袅悠悠,又发出一缕笛音来,果真比先越发凄凉。大家都寂然而坐。夜

静月明,且笛声悲怨,贾母年老带酒之人,听此声音,不免有触于心,禁不住堕下泪来。众人彼此都不禁

有凄凉寂寞之意,半日,方知贾母伤感,才忙转身陪笑,发语解释。

——第七十六回 凸碧堂品笛感凄清 凹晶馆联诗悲寂寞

二、本大题共 6 小题,共 21 分。

阅读下面的文言文,完成 6-11 题。

平山在丰陵之北三里,今杭郡守杨君温甫蚤岁尝读书其下。丰人之.举进士者,自温甫之父佥宪公始,而

温甫承之。温甫既贵.,建以为书院。曰:“使吾乡之秀与吾杨氏之子弟诵读其间,翘翘焉.相继而兴,以无亡吾

先君之泽。”于是其乡多文士,而温甫之子晋,复学成有器识,将绍.温甫而起,盖书院为有力焉。

温甫始为秋官郎,予时实为僚佐,相怀甚得也。温甫时时为.予言:“平山之胜,耸秀奇特,比于.峨嵋。望

之严厉壁削,若无所容,而其上乃宽衍平博,有老氏宫焉.。殿阁魁桀伟丽,闻于天下;俯览大江,烟云杳霭;

暇辄从朋侪往游,其间鸣湍绝壑,拂云千仞之木,阴翳亏蔽。书院当其麓,其高可以眺,其邃可以隐,其芳

可以采,其清可以濯,其幽可以栖。吾因而望之以“含远”之楼,蛰之以“寒香”之坞,揭之以“秋芳”之

亭,澄之以“洗月”之池,息之以“栖云”之窝。四时交变,风雪晦.暝之朝,花月澄芬之夕,光景超忽,

千态万状。而吾诵读于其间,盖冥然与世相忘;若将终身焉,而不知其他也。今吾汩没于簿书案牍,思平山

之胜,而庶几梦寐焉,何可得耶!”

既而某以病告归阳明,温甫寻亦出守杭郡。钱塘波涛之汹怪,西湖山水之秀丽,天下之言名胜者无过焉。

噫!温甫之.居是地,当无憾于平山耳矣。今年与温甫相见于杭,而亹

【1】亹于平山者犹昔也。吁,亦异矣!岂

其沉溺于.兹山,果有不能忘情也哉?温甫好学不倦,其为.文章,追古人而并之。方其读书于平山也,优游自

得,固将发为事业以显于世。及其施诸政事,沛然有余矣,则又益思致力于.问学,而其间又自有不暇者,则

第3页/共9页

其眷恋于兹山也,有以哉!温甫既已成己,则不能忘于成物,而建为书院以倡.其乡人。处行义之时,则不能

忘其隐居之地,而拳拳于求其志者无穷已也。古人有言:“成己,仁也;成物,知也。”温甫其仁且知者欤!

又曰“隐居以求其志,行义以达其道。吾闻其语矣,未见其人也。”温甫殆其人也,非欤?

温甫属予记,予未尝一至平山,而平山岩岩之气象,斩然壁立而不可犯者,固可想而知。其不异于温

甫之为人也。以温甫之语予者记之。

(取材于王守仁《平山书院记》)

注释:【1】亹(wěi)亹:谈论动人,不知疲倦。

6.下列对句中加点词语的解释,不.正.确.的一项是(3 分)

A.温甫既贵. 贵:显贵

B.将绍.温甫而起 绍:继承

C.风雪晦.暝之朝 晦:月末

D.而建为书院以倡.其乡人 倡:激励

7.下列各组语句中,加点词的意义和用法相同的一组是(3 分)

丰人之.举进士者 翘翘焉.相继而兴 A. B.

温 甫 之 居 . 是地 有老氏宫焉

.

C. 温甫时时为.予言 D. 岂其沉溺于.兹山

其为.文章 则又益思致力于.问学

8.下列对文中语句的理解,不.正.确.的一项是(3 分)

A.以无亡吾先君之泽

从而不丢弃我们先辈的恩泽

B.望之严厉壁削

平山看上去悬崖峭壁,势如刀削

C.吾因而望之以“含远”之楼

我于是能够在“含远”楼远望

D.予未尝一至平山

我不止一次到过平山

9.根据文意,下列理解与分析,不.正.确.的一项是(3 分)

A.杨家三代人读书成名,他们的成功都有赖于平山书院的荫庇。

B.平山自然人文之美兼具,在此间读书可达到物我两忘的境地。

C.在作者看来,钱塘和西湖之美当可慰藉杨温甫对平山的思念。

D.作者在文末借写平山巍峨的气象,表达对杨温甫为人的赞美。

10.将下面的句子译成现代汉语。(4 分)

今吾汩没于簿书案牍,思平山之胜,而庶几梦寐焉,何可得耶!

11.第三段画线句“温甫其仁且知者欤”是作者对杨温甫的评价。请用自己的话具体说明作者这样评价的依

据。(5 分)

第4页/共9页

三、本大题共 4小题,共 32分。

阅读下面这首诗,完成 12-14 题。(共 12 分)

【1】

蓟门不遇王之涣郭密之因以留赠

高适

【2】

适远登蓟丘,兹晨独搔屑 。

贤交不可见,吾愿终难说。

迢递千里游,羁离十年别。

【3】

才华仰清兴,功业嗟芳节 。

旷荡阻云海,萧条带风雪。

逢时事多谬,失路心弥折。

行矣勿重陈,怀君但愁绝。

注释:【1】此诗为诗人离开长安后寓居蓟门所作。王之涣,曾任冀州衡水主簿,因被人诬谤而去官;郭密之,晚年任诸暨

令。【2】搔屑:萧瑟。【3】芳节:良时。

12.下列对诗句的分析,不.正.确.的一项是(3 分)

A.“适远”两句写诗人登上蓟丘,看到一片萧瑟景象,顿生孤独之感。

B.“迢递”两句写诗人与友人已分别了十年,各自畅游于千里山水间。

C.“才华”两句写王之涣、郭密之两友人的个人情况和所处时代特点。

D.“逢时”两句写诗人人生路上遇事多有错谬,内心有着深沉的感受。

13.下列对这首诗的理解与赏析,正确的一项是(3 分)

A.开篇四句扣题,“迢递”八句承接此四句,回忆自己与二友人相聚时的情境。

B.“阻”“带”二字形象写出云海阻隔、风雪交加的情状,交代“不遇”之因。

C.诗作结尾两句中的“矣”“但”两个虚词只为了凑足音节,无助于表情达意。

D.全诗由眼前景写到心中情,勾连过去和当下,层层渲染出诗人内心的感触。

14.诗中说“贤交不可见,吾愿终难说”。诗人有哪些心里话要和友人说呢?请结合全诗简要说明。(6 分)

15. 在横线处填写作品原句。(20 分)

①《屈原列传节选》中说屈原出淤泥而不染“____________,________,以浮游尘埃之外,不获世之滋垢,

_______________。”

②贾谊文采斐然,在《过秦论》中便用一组排比,“ __________,_________,履至尊而制六合,

_____________”形象概括了秦始皇仰仗武力征服天下诸侯,登上皇帝宝座,奴役天下百姓。

③《五代史伶官传序》中,欧阳修一句“__________,_________”与孟子的名句“生于忧患,死于安乐”

有异曲同工之妙。

④《五代史伶官传序》中,欧阳修指出应注重生活的小事,不要过于沉迷于所钟爱之事的句子是:

____________,___________,岂独伶人也哉!

⑤李商隐在《锦瑟》中运用典故写梦蝶和杜鹃,以此来表达内心世界的悲戚与怨愤的诗句是:

“___________,__________。”

⑥追忆往事,是陆游诗歌中常有的内容,如《书愤》一诗中“___________,__________”一联,就是对

第5页/共9页

抗金历史的回忆。

⑦屈原在《离骚》中写自己虽然崇尚美德,不断约束自己却仍然很快遭到贬谪的句子是

“________________,________________”。韩愈在《左迁至蓝关示侄孙湘》中“一封朝奏九重天,夕贬

潮州路八千”中了表达了相似的人生境遇。

⑧李白在《蜀道难》一诗中指出逶迤千里的蜀道,还有更为奇险的风光。诗人先用“________________,

________________”托出山势的高险,然后由“________________,________________”写出水石激荡、

山谷空鸣的场景。

四、本大题共 4 小题,共 18 分。

阅读下面作品,完成 16-19 题。

《额尔古纳河右岸》跋

一部作品的诞生,就像一棵树的生长一样,是需要机缘的。首先,它必须拥有种子;其次,它缺少不

了泥土,还有,它不能没有阳光的照拂、雨露的滋润以及清风的抚慰。

《额尔古纳河右岸》的出现,是先有了泥土,然后才有了种子的。

那片春天时会因解冻而变得泥泞、夏天时绿树成荫、秋天时堆积着缤纷落叶、冬天时白雪茫茫的土地,

对我来说是那么的熟悉。少年时进山拉烧柴的时候,我不止一次在粗壮的大树上发现怪异的头像,父亲对

我说,那是白那查山神的形象,是鄂伦春人雕刻上去的。生活在我们山镇周围的少数民族住在夜晚时可以

看见星星的撮罗子里,夏天乘桦皮船在河上捕鱼,冬天穿着皮大哈和狍皮靴子在山中打猎。他们喜欢骑马,

喜欢喝酒,喜欢歌唱。在那片辽阔而又寒冷的土地上,人口稀少的他们就像流淌在深山中的一股清泉,是

那么的充满活力,同时又是那么的寂寞。

那片被世人称为“绿色宝库”的土地在没有被开发前,森林是茂密的,动物是繁多的。始于上个世纪

六十年代的大规模开发开始后,伐木声取代了鸟鸣,炊烟取代了云朵。持续的开发使那片原始森林出现了

苍老、退化的迹象。而受害最大的是被我们称为最后一个游猎民族、以放养驯鹿为生的敖鲁古雅的鄂温克

人。当很多人蜂拥到根河市,想见证鄂温克人下山定居这一人类文明进程中伟大时刻的时候,我的心中却

弥漫着一股挥之不去的忧郁和苍凉感。就在这时,我的朋友艾真寄来一份报纸,是记叙鄂温克画家柳芭命

运的一篇文章,写她如何带着绚.丽.的才华走出森林,最终又满心疲惫地辞掉工作,回到森林,在困惑中葬

身河流的故事。艾真在报纸上附言:迟子,写吧,只有你能写!她对我的生活和创作非常了解,这种期待

和信任令我无比地温暖和感动。

去年五月,我有一周时间是在澳洲土著人聚集的达尔文市度过的。在海滨公园里,我相遇最多的是那

些四肢枯细、肚子微腆、肤色黝黑的土著人。他们聚集在一起,坐在草地上饮酒歌唱。那低沉的歌声就像

盘旋着的海鸥一样,在喧嚣的海涛声中若隐若现。当地人说,澳洲政府对土著人实行了多项优惠政策,他

们有特殊的生活补贴,但他们进城以后,把那些钱都挥霍到酒馆和赌场中了。他们仍然时常回到山林的部

落中,过着割舍不下的老日子。我在达尔文的街头,看见的土著人不是坐在骄阳下的公交车站的长椅前打

盹,就是席地而坐在商业区的街道上,在画布上描画他们部落的图腾以换取微薄的收入。更有甚者,他们

有的倚靠在店铺的门窗前,向往来的游人伸出乞讨的手。

第6页/共9页

在悉尼火车站宽敞的候车大厅里,我遇见一对大打出手的土著夫妻。女的哭叫着疯了似的一次次地扑

到男人身上,用她健硕的胳膊去打那个酒气熏天的男人。他们没有一件行李,女的空着手,男的只提着一

个肮脏的塑料袋,里面盛着一团软软的豆腐渣似的东西。他不躲闪,也不反抗,任女的发泄。很快,他们

周围聚集了一些白人围观者,脸上呈现的大都是遗憾的神色。警察拉开了土著女人,而那个男人已经被打

得唇角出血,蜷.缩.在一棵柱子前哀哀地垂着头。女的哭泣着,大声抱怨着什么,匆匆而过朝她瞥上一眼的

过路人的表情都是漠然的,可她却说得那么的凄切、动情。她的诉说就好像是为站台上不时传来的火车的

鸣笛声融入一种和弦似的。男人站了起来,走到女人面前,递过那个塑料袋,对她说,吃一点吧。我这才

明白那里面的东西是食物。女的推开他,让他走开!可男人很有耐性,又一次次地靠近她,满怀怜爱地把

那个塑料袋递到她面前。

这幕情景把我深深地震撼了,我只觉得一阵阵地心痛!他们大约是被现代文明的滚滚车轮碾碎了心灵,

为此而困惑和痛苦着的人!面对越来越繁华和陌生的世界,曾是这片土地主人的他们,成了现代世界的

“边缘人”,成为了要接受救济和灵魂拯救的一群!我们总是在撕裂一个鲜活生命的同时,又扮出慈善家

的样子,哀其不幸!我们剖开了他们的心,却还要说这心不够温暖,满是糟粕,这股弥漫全球的文明的冷

漠,难道不是人间最深重的凄风苦雨吗!

回国后,我去了根河市。城郊定居点那些崭新的白墙红顶的房子,多半已经空着。那一排排用砖红色

铁丝网拦起的鹿圈,看不到一只驯鹿。驯鹿下山圈养的失败和老一辈人对新生活的不适应,造成了猎民一

批批的回归。我追踪他们的足迹,连续两天来到猎民点,倾听他们内心的苦楚和哀愁,听他们歌唱——那

歌声听上去是沉郁而苍凉的,如呜咽而雄.浑.的流水。在那无比珍贵的两天时间中,我在鄂温克营地喝着他

们煮的驯鹿奶茶,看那些觅食归来的驯鹿悠闲地卧在笼着烟的林地上,心也跟着那丝丝缕缕升起的淡蓝色

烟霭一样,变得迷茫起来。由于森林植被的破坏,如今驯鹿可食的苔藓越来越少了,所以他们即使回到山

林了,但搬迁频繁。他们和驯鹿最终会往何处去呢?

回到根河市,我去探望因腰伤住院的画家柳芭的母亲。我不敢对躺在病床上的虚弱的她过多地提起柳

芭,只想静静地看看养育了一位优秀画家的母亲。当我快要离开的时候,她突然用手蒙住眼睛,用低沉的

声音对我说:柳芭太爱画画了,她那天去河边,还带了一瓶水,她没想着去死啊。是啊,柳芭可能并没想

到要去死,可她确实是随着水流消逝了,连同她热爱着的那些绚丽的油彩。我的眼前突然闪现出了在悉尼

火车站所看到的土著男人一次次地把食物送到妻子面前的情景,这些少数民族人身上所体现出的那种人性

巨大的包容和温暖,令我无比动情,以至于在朝医院外走去的时候,我的眼睛悄悄蒙上了泪水。

我觉得找到了这部长篇的种子。这是一粒沉甸甸的、饱满的种子。我从小就拥有的那片辽阔而苍茫的

林地就是它的温.床.,我相信一定能让它发芽和成长的。到了年底,创作的激情已经闪现,我确定了书的标

题——额尔古纳河右岸。

(取材于迟子建《从山峦到海洋——<额尔古纳河右岸>》跋》)

16.下列对文中加点词语的理解,不.正.确.的一项是(3 分)

A.带着绚.丽.的才华走出森林

绚丽:美好耀眼

B.蜷.缩.在一棵柱子前

第7页/共9页

蜷缩;弯着身体,缩在一起

C.如呜咽而雄.浑.的流水

雄浑:雄阔浑浊

D.林地就是它的温.床.

温床:利于生长的环境

17.下列对文章的理解和赏析,不.正.确.的一项是(3 分)

A.文章开篇说作品的诞生先需要种子后需要泥土,意在引出下文说《额尔古纳河右岸》诞生的特殊性。

B.朋友艾真给作者寄报纸并附言,希望作者叙写被边缘化的鄂温克人生活,这是对作者的期待与信任。

C.文章第七段中的“哀其不幸”这一短语,突出了作者对鄂温克人的深切同情,简短有力,令人深思。

D.文章以“作品的诞生”为线索,综合运用叙述、描写、抒情、议论等表达方式,内容充实,意蕴丰

厚。

18.文章插叙作者在澳洲的一段生活经历,有何作用?请结合全文简要分析。(6 分)

19. 文章结尾划线句所说的“种子”指作者的创作意图或作品主题,这里的“种子”具体指什么?作者是

如何找到这粒“种子”的?请结合全文简要概括。(6 分)

五、语言文字运用(12 分)

阅读下面的文字,完成 20-22 题。

不可否认,短视频已成为当下人们交流沟通、商业经营的重要平台。但与此同时,(甲),令人担

忧。

低快乐高伤害,短视频已成“杀时间”利器。数据显示,2023 年我国短视频人均单日使用时间长

达 151 分钟。短视频猛烈吞噬我们的时间,让人忽视自己的责任和义务,导致现实生活中的失控;也

容易让人陷入“信息茧房”,过度依赖虚拟世界,只看“偏好”内容,逐渐失去对丰富世界的感知。

一些短视频看似_A_,实则毫无“营养”,无需费脑的快乐要靠不断加强刺激或延长时间来维持,不知

不觉消磨人的专注力、创造力,使人的思维变得浅薄和僵化。

假幸福真孤独,沉迷短视频损害心理健康。①与其他上瘾现象类似,②短视频成瘾者也体现出与

家人朋友疏离、人际关系冲突等种种病态现象。③短视频中的喜怒哀乐,④如同追逐梦幻泡影,⑤我

们指尖余温尚存,⑥幸福已一触即散。短视频富含的情绪价值好比糖,(乙),成瘾后却可能苦在长远。

良莠不齐的内容、泛娱乐化的倾向,联手冲击着人们对主流文化和价值观的认同。

热现象冷思考,短视频不能只“叫座”不“叫好”。从记录生活、才艺展示,到经验分享、情绪

表达,再到搞笑段子、花式科普,可以说,短视频(丙),也折射出社会发展和时代变迁。但细看不难

发现,各家平台上的爆火视频都_B_,并无太多创新。只要能获取流量,价值观、道德感往往被忽视。

短视频行业篷勃发展,各类平台如_C_,但不容野蛮生长。面对短视频领域丛生的乱像,国家有关

管理部门应“该出手时就出手”,打造和偕健康的网络环境。

20.文中最后一段三处有错别字,请找出来并加以改正。(3 分)

21.请在文中画横线处填上恰当的成语。(3 分)

第8页/共9页

22.文中第三段标序号的部分有两处表述不当,请指出其序号并做修改,使语言准确流畅,逻辑严密,

不得改变原意。(6 分)

第9页/共9页

同课章节目录